デジタル大辞泉 「共鳴」の意味・読み・例文・類語

きょう‐めい【共鳴】

1 振動体が、その固有振動数に等しい外部振動の刺激を受けると、振幅が増大する現象。振動数の等しい二つの

2 分子の構造が、一つの化学構造式で表せず、二つ以上の式の重ね合わせとして表される状態。

3 他人の考えや行動などに心から同感すること。「主義に

[類語](3)同感・共感・以心伝心・呼応・意気投合・合意・コンセンサス・息が合う・反りが合う・反り・馬が合う・気が合う・肌が合う・

翻訳|resonance

広くは共振と同じ意味であるが,音についての共振をとくに共鳴と呼ぶことが多い。管や箱,あるいは室などの中の空気は,その形状,寸法および境界面の吸音特性に応じて,特定の周波数と振動状態とをもった無限に多くの固有振動をもっている。外から加えられた音の周波数が,固有振動の周波数の一つに一致すると,非常に激しい振動状態を起こし,音圧,あるいは粒子速度が大きな値を示すようになる。この現象が共鳴である。管の中の気柱の共鳴は,各種の管楽器で利用されている。また室内の空気の共鳴は,こうした室の音響特性を規定する重要な要素になる。

→音響設計

執筆者:子安 勝

量子力学的粒子の散乱において,入射エネルギーがある値のところで,散乱断面積がピークをもつことがある。これを共鳴と呼ぶ。粒子Aと粒子Bとの散乱において,入射エネルギーEが,AとBとの複合系のエネルギー準位Erと一致するところで共鳴が起こる。波動力学で考えれば,入射波の振動数が複合系の固有振動数と一致することに対応し,古典力学の強制振動における共振と同じである。共鳴の近傍で散乱断面積σは,

σ∝1/{(E-Er)2+(Γ/2)2}

の形をもつ。これをブライト=ウィグナー公式という。Γは共鳴の半値幅と呼ばれ,共鳴のピークの鋭さを示すとともに,準位の寿命をτとすると,Γ=ħ/τの関係がある(ħはプランク定数hを2πで割ったもの)。原子や分子のみならず,原子核や素粒子にも数多くの共鳴が見いだされている。ある系のすべての共鳴準位を集めたものを,分光学のことばを用いてスペクトルという。それまで分割不可能な基本粒子と考えられていた陽子や中性子にも共鳴が見いだされたことにより,素粒子の内部構造への関心が高まった。

これとはまったく別の概念であるが,多粒子からなる量子力学系においては,粒子間の相互作用を無視した近似で縮退している定常状態Ψ1,Ψ2,……が,相互作用を考慮した場合には,

Ψ=a1Ψ1+a2Ψ2+……

の形で近似でき,ψのエネルギーはもとのエネルギーより低くなる。これは,古典力学において,同一の固有振動数をもつ二つ以上の振動系が結合している場合と類似しているので同じく共鳴と呼ばれる。

執筆者:小柳 義夫

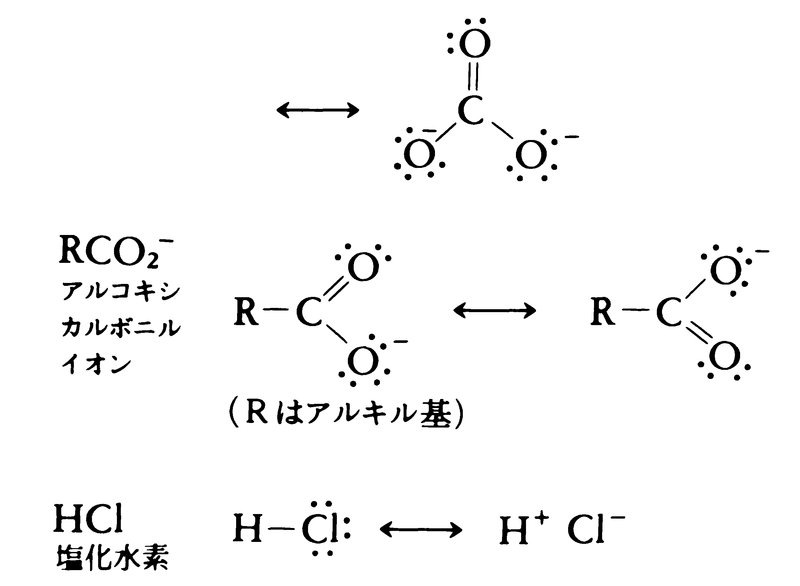

分子の化学結合を実線で表記して構造式を表そうとすると,同等な構造式がいくつか書けることがある。この場合,実際の構造はそれらの構造の重ね合せで表されると考え,その分子はそれらの構造の間に共鳴しているという。このように考える根拠は,量子力学における共鳴にあり,上式のΨ1,Ψ2,……が各構造式の電子状態を表しているとすると,その一次結合で表されるΨという状態は分子の実際の状態をより高い近似で表現していることになる。もっとも有名な例はベンゼンで, の二つのケクレ構造は量子力学的には同じエネルギーをもつ異なる波動関数Ψ1,Ψ2に対応する。この一次結合を用いてエネルギーEを計算するとΨ1,またはΨ2に対するエネルギーE1よりも低い値が得られる。すなわち2種のケクレ構造の間に共鳴を考えると,E-E1だけ安定になるわけで,もっとも安定な状態にあるはずの実際の分子により近づいたことになる。このエネルギー差E-E1のことを共鳴エネルギーと呼ぶ。ケクレ構造を3個のC-C結合,3個のC=C結合および6個のC-H結合に分けて,それぞれの結合エネルギーの和を計算すると約5344kJ・mol⁻1になる。これがE1に相当する。実際のベンゼンの結合解離エネルギーは約5549kJ・mol⁻1で,この差205kJ・mol⁻1が共鳴エネルギーに対応する。ベンゼンにはこのほかにもいくつかの構造式が書ける。代表的なのはデュワー構造

の二つのケクレ構造は量子力学的には同じエネルギーをもつ異なる波動関数Ψ1,Ψ2に対応する。この一次結合を用いてエネルギーEを計算するとΨ1,またはΨ2に対するエネルギーE1よりも低い値が得られる。すなわち2種のケクレ構造の間に共鳴を考えると,E-E1だけ安定になるわけで,もっとも安定な状態にあるはずの実際の分子により近づいたことになる。このエネルギー差E-E1のことを共鳴エネルギーと呼ぶ。ケクレ構造を3個のC-C結合,3個のC=C結合および6個のC-H結合に分けて,それぞれの結合エネルギーの和を計算すると約5344kJ・mol⁻1になる。これがE1に相当する。実際のベンゼンの結合解離エネルギーは約5549kJ・mol⁻1で,この差205kJ・mol⁻1が共鳴エネルギーに対応する。ベンゼンにはこのほかにもいくつかの構造式が書ける。代表的なのはデュワー構造 である。これらはケクレ構造とは異なるエネルギーの状態にあるが,これも含めて一次結合をとることができる。このほかにも共鳴を考えるべき分子は多数ある。

である。これらはケクレ構造とは異なるエネルギーの状態にあるが,これも含めて一次結合をとることができる。このほかにも共鳴を考えるべき分子は多数ある。

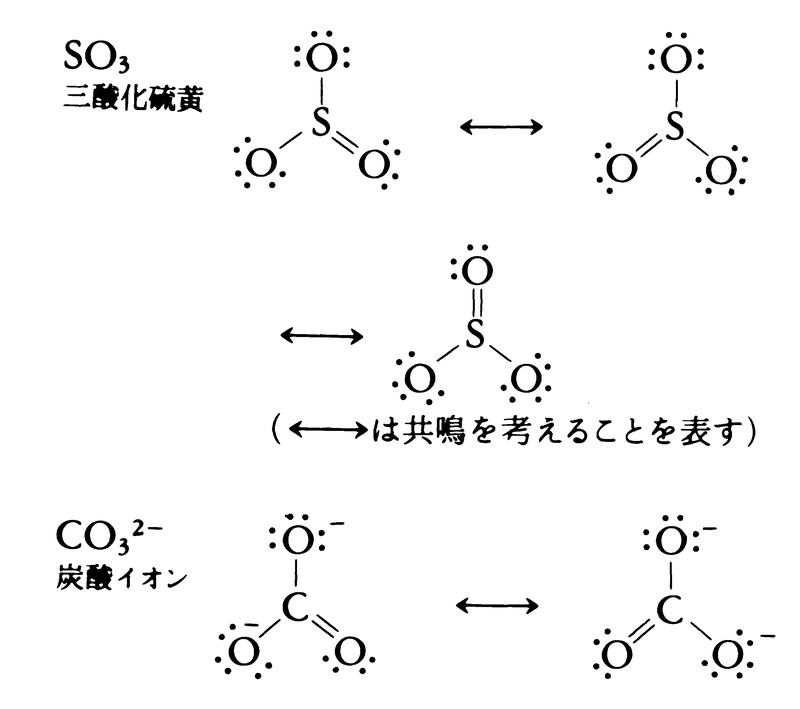

二,三の簡単な例を次に示す。

以上の説明や例から明らかなことであるが,共鳴で考える構造式では,原子核の配置はあくまでもよく似ていなければならない。したがって互変異性体は排除する。また共鳴する各構造はまったく仮想的なもので,ある構造が一定時間存在して,次の時間に別の構造が現れるというものではないことに注意する必要がある。実際の分子の構造はあくまでも1種類である。

執筆者:木下 實

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

〔1〕振動体がその固有振動数に近い周期性をもった外力を受けたとき、振動を始める現象。たとえば、二つの音叉(おんさ)を多少離して置き、一方を振動させると、他方も振動を始めることがある。これは、二つの音叉の固有振動数が相当違っている場合にはおきず、固有振動数が近づくにつれておこるようになり、正確に等しい固有振動数になったときもっとも激しい。共鳴は音波、光波、電気振動や一般の機械的振動において認められる。共振ともいう。

〔2〕光と物質の間におこる共鳴 物質内のエネルギー準位の差が、入射する光の波長と一致したときに生ずる。この共鳴は吸収スペクトルとして観測され、吸収の位置、強度の測定から物質の構造や性質を知る手掛りを与える。

〔3〕分子構造における共鳴 ある物質の分子構造が一つの結合構造だけでは表現できず、いくつかの結合構造の重ね合わせとして理解される場合、その分子はこれら複数の結合構造の間を共鳴しているといい、共鳴にあずかる個々の結合構造を極限構造式とよぶ。

〔3〕の共鳴を量子力学的にみれば、実際の分子構造を表す固有関数Ψ(プサイ)は、可能なすべての極限構造式に対応する波動関数ψ1、ψ2、ψ3、……の線型結合で示される。Ψ=c1ψ1+c2ψ2+c3ψ3+……。ここでc1、c2、c3、……は、対応するψ1などの状態の出現する度合いを示す係数である。たとえばベンゼン分子は、6個の炭素が正六角形をした構造(Ψ)である。また炭素間の結合距離は等しく139ピコメートルである。炭素の原子価が4価であることから、ベンゼンの構造を書くとの(1)・(2)が考えられる。炭素間の結合距離は単結合では154ピコメートル、二重結合では139ピコメートルであるから、(1)の構造では正六角形にならない。しかし、(1)と(2)とを重ね合わせると、炭素間の結合は単結合と二重結合との平均値となり、いちおう正六角形にはなる。しかし、実際の結合距離は139ピコメートルであり、単純な平均値ではない。イギリスのデュワーは、炭素間の二重結合はかならずしも隣接する炭素間にのみ存在しなくともよいと考え、の(3)・(4)・(5)のような極限構造を考えた。この状態を考慮すれば、ベンゼンの固有関数Ψは次のようになる。

Ψ=c1ψ1+c2ψ2+c3ψ3+c4ψ4+c5ψ5

この関係式を用いると、ベンゼンの炭素間の結合次数は1.33となり、実測された炭素間の結合距離がよく説明できる。の(1)・(2)の極限構造式をケクレの構造式とよぶ。

このように共役二重結合をもつ分子には化学的共鳴がおこるが、このほかにアリルラジカルや有機脂肪酸も共鳴構造が必要である。

これまでの例にみるように、共鳴のおこる構造は、互いに原子配置はまったく、あるいはほとんど変わっていない。古典的な表現では異なる構造になっている異性体間で、原子の並び方だけが異なっているような構造の間で共鳴がおこるのである。このような異性体を電子異性体という。

実際の分子のもつ位置エネルギーは最低であるから、極限構造式のもつエネルギーは高い。その差を共鳴エネルギーという。共鳴エネルギーは、共鳴した結果その分子が安定化した度合いを示すので、安定化エネルギーともいう。

共鳴は有機電子論の基本的な概念の一つで、分子の構造ばかりでなく、反応性、酸・塩基性などの性質を合理的に説明するのに役だっている。

[下沢 隆]

分子の構造が共鳴のため一つの構造式では表現できない場合の分子構造をいう。すでに述べたようにの(1)~(5)はいずれもベンゼンの構造式であり、互いに共鳴しているので、これらの構造を共鳴構造式という。の(6)の表現がベンゼンの二重結合が6個の炭素原子のどれにも局在していないことを示す構造式である。

分子の中での原子配置は構造式によって示される。その際、分子がある定まった立体配座をもっており、結合が局在化した電子によって形成されていれば、一つの構造式でその分子をモデル化できる。化学結合は一般に電子雲の重なり、あるいは電子のやりとりによって生じている。その電子がある原子間に局在せず隣接する結合を通って移動ができる場合には、電子の局在した結合の表示を幾通りも用意しなければならない。このように電子が動いて非局在化している状態があるとき、分子に共鳴があるといい、それに対応する分子の構造を共鳴構造という。

[下沢 隆]

『大木道則著『化学』(1975・丸善)』▽『米沢真次郎他著『量子化学入門 上』(1970・化学同人)』

振動する物体の固有振動数に等しい振動数で外部から力を加えると,その物体は大きく振動する.これを共鳴という.原子や分子による電磁波の吸収や放出も同じように,電磁波の振動数νが原子や分子の量子状態のエネルギー準位の差

(ΔE = hν)

に相当するときに強い吸収や放出が起こる.これらを共鳴吸収,共鳴放出(resonance emission)という.光の吸収・放出のほか,電子スピン共鳴,核磁気共鳴などはいずれもこれに属する.また,分子の結合様式が一つの構造式では表現できず,二つ以上の構造式の重ね合わせによってのみ説明されるときに,分子はこれらの構造式の間に共鳴しているという.たとえば,ベンゼンは,6個の炭素-炭素原子間の距離は0.1397 nm で,正六角形の構造をとっている.この結合距離は,エタンの炭素-炭素原子間の単結合の距離(0.154 nm)より小さく,エテンの二重結合の距離(0.133 nm)より大きいので,ベンゼンは図に示したようなケクレ構造式のどちらかの一つでは表されず,二つのケクレ構造式(a)と(b)の間に共鳴しているものとして説明される.この場合のケクレ構造式のように,互いに共鳴している化学構造を極限構造,または共鳴構造という.量子力学的には,分子の定常状態の波動関数Ψが極限構造に対応する波動関数 Ψa,Ψb,…の一次結合,つまり

Ψ = aΨa + bΨb + …

で表されることに対応する.これを量子力学的共鳴という.このような構造間の共鳴の概念は,L. Pauling(ポーリング)によってはじめて化学結合の研究に導入された.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

字通「共」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

出典 (株)トライベック・ブランド戦略研究所ブランド用語集について 情報

…そこでさらに近似を高めるためには,分子の波動関数をつくる際にφ1+φ2の状態(共有結合状態)のほかに,二つの電子がともに水素原子Aに属する状態:χA(1)χA(2),あるいはBに属する状態:χB(1)χB(2),すなわち電子が一方に偏っているイオン状態を多少考慮してやればよい。このように共有,イオンなどの構造を混ぜ合わせることを構造間の共鳴という。一方, はつねに正の値で,WTは極小値をもたず,ψTで表される状態は不安定である。…

はつねに正の値で,WTは極小値をもたず,ψTで表される状態は不安定である。…

…振子などの振動する物体に外から周期的な力を加えるとき,その振動数が物体の固有振動数(固有振動)に近いほど外力のする仕事が有効に吸収されて物体の振動が激しくなる現象。共鳴ということもある。振動数の等しい音叉を二つ並べておき,一つを鳴らすと他の一つも鳴り始めるのはその一例である。…

…したがって両方の振動数が近い場合には,振動の振幅が非常に大きくなる。この現象は共振と呼ばれ,また,音に関する共振の現象は共鳴として古くから人の注意をひいていたことから共振のことを共鳴ということもある。素粒子の世界にも,これに似た現象が見られる。…

※「共鳴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...