精選版 日本国語大辞典 「巡礼」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐れい【巡礼・順礼】

- 〘 名詞 〙

- ① 諸方の神社仏閣、聖地霊場を参詣してまわること。信仰のためにいろいろな場所を巡拝すること。また、その巡拝する人。

巡礼①〈三十二番職人歌合〉

巡礼①〈三十二番職人歌合〉- [初出の実例]「日本国求法僧最澄往二天台山巡礼一将二金字妙法蓮華経等一」(出典:延暦寺文書‐延暦二三年(804)九月一二日・唐明州過書)

- 「かやうに候者は、都方より出たる順礼にて候」(出典:虎明本狂言・蜘蛛(室町末‐近世初))

- 「うらわかい町の娘の一群は笈に身を窶し、哀れな巡礼の姿となって、初めて西国三十三番の札所を旅して歩るく」(出典:思ひ出(1911)〈北原白秋〉わが生ひたち)

- ② キリスト教徒やイスラム教徒が、聖地パレスチナやメッカ、その他の聖地、霊場などにいくことをいう。特にキリスト教文化圏では、パレスチナのほか、ローマ、スペインのサンチアゴ・デ・コンポステラ、フランスのルルドなども知られる。償罪の行為として、すすめられるもの。聖地巡拝。

改訂新版 世界大百科事典 「巡礼」の意味・わかりやすい解説

巡礼 (じゅんれい)

聖地や霊場を順に参拝して信仰を深め,心身のよみがえりと新生の体験また利益(りやく)を得るための宗教行為。参拝場所は宗教の発祥地,本山の所在地,聖者や聖人の居住地や墓,奇跡や霊験を伝える場所などであり,それらを順拝することを通して祈願の成就と贖罪(しよくざい)や滅罪の効果を期待する。巡礼の旅に出るときは,精進潔斎(しようじんけつさい)して禁欲を保ち,巡礼姿と呼ばれる特定の服装をする。しかし一般には,巡礼の往路は修行と受難のコースを象徴するのに対して,帰路は慰安と観光の旅に移行する場合が多い。

ところでキリスト教徒にとっての最大の聖地はエルサレムである。彼らは世界のどの地域に住んでいようと,一生に一度はエルサレムへの巡礼を夢見ている。同じことはイスラムにおけるメッカへの巡礼においてもいえる。キリスト教徒やイスラム教徒にとって,エルサレムやメッカは文字通り世界の中心であり宇宙の根元である。彼らは文化や人種や言語の違いを超えて,さまざまな地域からこの〈中心〉に向かって巡礼の旅を試みる。こうしてキリスト教徒やイスラム教徒にとっての聖地巡礼は,世界の中心に向かっての〈往復運動〉を意味するが,これは一神教にいかにもふさわしい行動類型であるといえる。

これに対して,インドのような多神教的な文化風土では,〈円運動〉をとるのが普通である。紀元前後のころに書かれた叙事詩《マハーバーラタ》によると,当時の代表的な巡礼路は,インド亜大陸全体に散在している聖地を右回りに巡り歩くことから成り立ち,とくに川の源流や合流点が神聖視された。またヒンドゥー教最大の聖地の一つであるワーラーナシー(ベナレス)では同心円状の巡礼路がいくつもつくられていて,巡礼者はそのコースを右回りに行脚していく。これに対して仏教の巡礼路は,釈迦の誕生(ルンビニー),成道(ブッダガヤー),説法(ワーラーナシー),入滅(クシナガラ)を記念する四大聖地を結びつけたものであるが,そのコースがさきの《マハーバーラタ》に記されている巡礼路の一部と重なっているのは興味深い。中国では古くから天台山や五台山への巡拝が発達し,その伝統は日本にも影響して,とくに修行の場としての霊山を中心に受け継がれていったが,中世以降になると〈観音三十三所巡礼〉と〈四国八十八ヵ所遍路〉が庶民の間に盛んになった。広い地域に散在する寺院や霊場をゆるやかな円運動を描いて巡るところはインドの場合と同じであるが,カミやホトケに見守られつつ行脚する旅であるところに特色がみられる。

執筆者:山折 哲雄

日本

日本では,順礼とも書き,西国,坂東,秩父などの三十三観音巡礼や四国八十八ヵ所巡拝のように,巡る寺々ばかりでなく,その順序まで番号順に定まっているものから,日本全国66ヵ国の代表的な聖地に,法華経を一部ずつ奉納する六十六部のように,巡拝のコースはもちろんのこと,対象となる神社寺院さえもはっきりとは決まっていないものまで,さまざまな巡礼がある。さらには,とくに巡拝地を定めず,単に各地に散在する聖地を巡り歩く,巡礼霊場としてのまとまりをほとんどもたない巡拝にも,古くから〈巡礼〉のことばが使われてきた。また巡礼は,形態としては〈参詣〉によく似ているが,巡拝することがより重視される点でやや異なるといってよい。しかし熊野詣や伊勢参りなどの場合にも,目的地への途中の聖地にはできるだけ参拝しながら行くのが古来からの習慣でもあった。

さて巡礼は,巡拝する聖地の性格から3種類ほどに大別できる。(1)本尊巡礼 特定の性格をもつ神仏を巡拝する巡礼。観音菩薩を本尊とする寺や堂のみを巡る三十三観音巡礼,同様に六地蔵,九品仏,四十八阿弥陀巡礼などがこれにあたる。(2)祖師巡礼 特定の宗派の開祖や高僧にゆかりの寺々を巡る巡礼。四国八十八ヵ所霊場は真言宗の開祖空海(弘法大師)ゆかりの寺88ヵ寺を選んで巡る巡礼コースであるし,ほかに親鸞上人二十四輩,法然上人二十五霊場などもある。ただし四国霊場巡拝のみは,これを巡礼といわず,古くからヘンロ(遍路,辺路)と呼んでいた。(3)名跡巡礼 上の二つのタイプと違い,単に宗教上の名跡を歩くもの。さきの六十六部もこれにあたる。他に南都七大寺巡礼や日蓮宗二十一ヵ寺巡りなどがある。以上,さまざまな巡礼のなかでも観音巡礼と四国遍路の二つは歴史的にも最も古く,また近世以降は庶民の間で非常に盛んになった。また各地におびただしく新霊場がつくられるのも巡礼の特色である。大部分は〈移し〉という形をとり,坂東や秩父のように今では有名な観音霊場も,もとは西国巡礼霊場の移しであったし,近世にはさらにそこからの移しもつくられた。四国霊場にも小豆島その他の新四国霊場がつくられており,近在だけでなく,独自に全国から信者を集められるほどに盛んになったものも少なくない。

巡礼霊場の巡拝地を一般に札所という。これはそこに参拝したしるしに小さな札(納札)を納めるところからきている。納札は古くは木製で,釘で打ちつけたため,札所にもうでることを〈札を打つ〉ともいう。札所に参拝する大きな目的の一つに,六十六部のように経巻を札所に納めることがある。といってもとくに定まった経典はなく,観音経や般若心経など比較的ポピュラーなものが多い。納経するとそのしるしに〈納経帳〉に寺の宝印をおしてもらう。さらに札所では御詠歌(ごえいか)(巡礼歌)をうたうこともある。これは札所ごとに定まったものがあり,新霊場の場合には同じ番号のもとの札所の歌をそのまま借用する場合と,新たにその霊場のためにつくられる場合とがある。いずれにしろ巡礼に御詠歌がうたわれるようになったのは,江戸時代に入ってからのことと考えられている。巡礼装束としては白い行衣に笈摺(おいずる)を着,笠,杖を持つという姿が一般的である。杖は,上端に五輪塔をかたどったものが多く,途中で行き倒れたときには仮の墓標とされることもあった。また四国遍路では杖は弘法大師自身といわれ,巡礼はこれを非常にたいせつにとり扱う。杖や笠に〈同行二人(どうぎようににん)〉と記すのは,つねに弘法大師と二人連れという意味で,この考え方は四国遍路に始まったと考えられるが,のちには巡礼一般に広まった。また笠には〈迷故三界城,悟故十方空,本来無東西,何処有南北〉と書く。この文言は真言宗や禅宗の葬儀で棺や天蓋に書く四句の偈(げ)で,死装束にもなる白衣や杖とあわせて巡礼者の死を象徴している。つまり巡礼とは,巡礼者が霊場を巡る間は仮の死の状態にあり,そこから新たに生まれ変わろうとする習俗なのである。

日本における巡礼の始まりは平安時代にまでさかのぼることができるが,室町時代ごろからしだいに盛んになり,近世に入ると爆発的ともいえるほどに流行するようになった。この間,一方では村で食いつめても巡礼に出れば托鉢(たくはつ)でなんとか暮らしていけるという乞食巡礼化の方向がみられ,もう一方では民間信仰との融合も進行した。たとえば最近まで西国や四国霊場に近い村々では,これに出ないと一人前でないといい,年ごろの若者や娘たちが集団で巡礼に出かけた。また接待と称して巡礼に金品を与える習俗も生まれ,それによって近親者の追善供養やさまざまな願いを果たそうとした。巡礼の風習は巡礼者ばかりでなく,それを迎える側の人々の信仰にも支えられて今日まで続いてきたのである。

→観音 →西国三十三所 →秩父三十四所 →遍路

執筆者:真野 俊和

中国

中国における聖地あるいは聖跡の巡礼は,仏教を受容してから始まった。インドにおける仏陀ゆかりの四大聖地あるいは八大聖地を,はるばると中国からの求法僧が巡礼したのである。求法僧たちは,正法を学び梵経を将来することを第一の目的としたが,同時に仏跡を巡礼しようとしたのである。たとえば,東晋の法顕は,399年(隆安3)に長安を出発し,ヒマラヤを越えてインドの北部に入り,さらにインドの中部とスリランカの仏跡を巡拝し,412年(義煕8)に南海経由で帰国して,その間の見聞を《仏国記》または《法顕伝》として書き残した。唐の玄奘の旅行記である《大唐西域記》や義浄の《大唐西域求法高僧伝》は,いずれも仏跡巡礼記の性格を兼ね備えていたのである。

仏教が中国社会に広範に受容されるにともなって,中国内地の霊山を巡礼する風がおこった。なかでも有名なのが山西省北東部にある五台山の巡礼であった。この山は,5世紀の北魏のころから《華厳経》にみえる文殊菩薩の住地たる清涼山にあたると信ぜられ,唐代になると,仏教界第一の霊地として中国ばかりでなく東アジアの全仏教界にその名を知られた。日本の僧侶も,唐代には玄昉(げんぼう)や円仁,宋代には奝然(ちようねん)や成尋などが,いずれも五台山巡礼を行っている。なかでも,〈巡礼〉ということばを書名に含んでいる円仁の《入唐求法巡礼行記(につとうぐほうじゆんれいこうき)》は,五台山仏教全盛期における大華厳寺以下の諸院を巡礼した次第をていねいに記録している。円仁によると,五台山の巡礼路には適当な距離をおいて,〈普通院〉というものが設けられていたという。これは巡礼者の僧俗のために休憩宿泊の便をはかり,食事などを提供した無料宿泊所であり,そこには諸種の世話をする特定の僧俗が住み,経費は信者の喜捨によってまかなわれたらしい。その一つ,太行山脈中の解脱普通院では,100余人の巡礼者が同時に宿泊していた。660年代以後につくられ始めたとされる〈五台山図〉は,周辺のチベットなどの異民族にも普及したという記載が正史に残されていたが敦煌莫高窟の第61洞には,高さ2.64m,横13.34mに及ぶ北宋初期の大壁画が現存していて,当時の巡礼者の姿をほうふつとさせてくれる。ただし,この図では〈普通院〉の名はみえず,巡礼者は沿道の〈店〉に宿したようである。なお敦煌から発見された古写本のなかの,スタイン本397号とペリオ本4648号は,《五台山巡礼記》とも称すべき日記体の記録であって,日本の成尋の《参天台五台山記》ともども貴重な文献である。

宋代以後の近世社会になると,庶民の経済水準の向上につれて,各地の霊山への巡礼はますます盛んとなった。日本の入唐僧慧萼にまつわる開基縁起をもつ浙江省舟山群島の普陀山が観音菩薩の霊場として聞こえ,文殊信仰の五台山,普賢菩薩をまつる四川省の峨嵋(がび)山とともに天下の三大道場と称され,地蔵菩薩信仰の総本山たる安徽省の九華山を加えて四大名山と呼ばれるにいたった。そして九華山などで,巡礼者は寺の発行する路引つまり浄土へのパスポートをもらって帰ったのであった。また杭州の上・中・下の三天竺寺参拝も有名で,〈天竺進香〉と染めぬいた頭陀袋(ずだぶくろ)を首から下げた善男善女の大群は,農閑期における江南風物詩のほほえましい一風景であったという。

執筆者:礪波 護

インド

インドでは今日,ヒンドゥー教,イスラム,キリスト教,シク教,ジャイナ教などの多種多様の宗教が信奉されているので,巡礼の対象と方法も宗教・宗派によりさまざまである。しかし,その目的はほぼ共通していて,善を積み穢をぬぐいはらうこと,現世的な御利益を願うことの二つである。巡礼の対象となる聖地は,河川・海など水に臨むところ(ガンガー(ガンジス),ヤムナー両川の交わるプラヤーガ,すなわち現アラーハーバード),山岳・森林など人里離れたところ(ヒマラヤ山中のバドリーナートBadrīnāth),宗教・宗派の神・先師のゆかりの地(釈迦がはじめて法を説いたサールナート)などである。巡礼は個人や家族単位でも行われるが,居住地域や職場の有志のグループ,特定の教団の信徒団体などにより集団的に行われる場合も多く,現今ではバスを借りきり,特別列車を仕立てることも多い。

インドの巡礼の歴史は古く,古代の叙事詩《マハーバーラタ》には,現在のラージャスターン州のプシュカラ湖に始まり,北上してカシミールから南東に向かってベンガルにいたり,さらに南下して亜大陸南端のカニヤークマリ(コモリン)岬に臨み,それからアラビア海沿いに北上して振出しに戻る,というインド亜大陸右回り一巡のコースが記されている。このような大規模な巡礼をだれもがなしえたわけではないが,巡礼することにより人々は,考えと習慣を異にする人たちに接し,広大なインド世界を一つのまとまりとして実感する機会を得た。

多数の宗教・教派が併存するインドでは,信仰を異にする人たちの聖地が近接し,それぞれを巡礼する教徒の間に緊張・抗争が生ずることがある。ワーラーナシーの守護神シバをまつったビシュバナート寺院の西隣にイスラム教徒が礼拝に通うアウラングゼーブ・マスジド(モスク)があり,そのあたりを銃剣を持った警官が衝突防止の巡視をしている姿がしばしばみられる。しかし,たとえばアーグラ郊外の旧都ファテープル・シークリーのジャマー・マスジドにあるイスラム聖者の墓には,その聖者の祝福によりムガル朝のアクバル帝に子が授かったという故事にあやかろうと,宗教・宗派を問わず子宝を願う女性がおおぜい参拝にきているし,ビハール州のナーランダー仏教大学跡の北に立つ密教の摩利支天像を,ヒンドゥー教徒たちが平伏して拝んでいる。これらの事実が示唆するのは,聖地巡礼という行為が,大衆動員の旗印として歪曲利用されて対立抗争の要因の一つともなりうるが,根源的には宗教・宗派以前の原初的な信仰と神や聖者の祝福を得ようとする素朴な願いとに発しているということであろう。

執筆者:坂田 貞二

イスラム

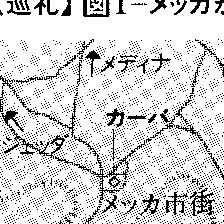

イスラム教徒のメッカ巡礼は,アラビア語でハッジュḥajjと呼ばれ,イスラムの五柱の第5にあげられるが,各個人にではなく,総体としてのイスラム教徒に課せられた義務で,コーラン3章97節にも〈そこに旅する余裕あるかぎり〉とある。ハッジュはズー・アルヒッジャ(巡礼月,12月)の8日から10日までの間に,定められた順序・方法で必ず集団で行わなければならない。任意のときに個人で行いうるカーバ参詣は,ウムラumraといってハッジュと区別される。ハッジュを果たした者は,ハーッジュḥājj(ペルシア語では多くハージーḥājī)と称することを許される。

ムハンマドは624年のバドルの戦の後,メッカ巡礼をイスラム教徒の義務としたが,コーランにはその方法や儀礼について特別の定めはなく,彼が632年の別離の巡礼で行ったことが前例となり,現在までほぼそのまま踏襲されている。巡礼者は,縫目のない2枚の白布イフラームiḥrāmをまとい,イスラム法の定める清浄な状態になって,巡礼月7日までにメッカに到着し,その日はカーバを7回まわり(タワーフṭawāf),サファーとマルワの間を7回駆足で往復する(サーイsa`y)。その夜または翌朝,ミナーとムズダリファを経てアラファート`Arafātにいたり,9日にラフマ山に集まってウクーフwuqūfを行う。ウクーフはメッカのカーディーの説教(フトバ)やコーランの読誦を聞きながらラッバイカ(われ御前にあり)に始まる掛声を叫び続けることで,ウクーフのないハッジュは無効とされる。日没とともにムズダリファに急ぎ,そこで小石を拾ってミナーに行き,その東西と中央に三つあるジャムラという塔の一つに投げつける(タジュミールtajmīr)。その後イード・アルアドハー`īd al-aḍḥā(犠牲祭,火祭)の犠牲をほふり,イフラームを解く(10日)。その後イード・アルアドハーの続く13日までの3日間は自由行動の日で,ある者はミナーにとどまって残り二つのジャムラに小石を投げつけ,またはムハンマドの聖跡を訪れ,メッカを去ることも許されるが,メッカを去る前に必ずタワーフとサーイを行わなければならない。18世紀の末ごろまで,この3日間にミナーとメッカの市が最も繁盛したという。

ハッジュは他の宗教の巡礼のように各地の聖跡や霊場を経巡るのではなく,ただメッカのカーバと,その東方の聖地だけを対象とする。また後世の聖職者の呼びかけや,自然発生的な信者の宗教的情熱によって始められたのではなく,ムハンマド自身が信者の義務と定め,その方法と儀礼とをみずから示した。巡礼はイスラム以前の多神教時代から行われていたが,カーバへの巡礼とアラファートへのそれとは別個のものだったようである。当時アラビア半島では,毎月どこかで定期市が開かれ,カーバとアラファートへの巡礼も半島全体の定期市周期の一環をなし,人々はアラファートの後カーバを訪れていた。イスラムの巡礼はカーバに始まってアラファートにいたり,最後はまたカーバに戻ってくるが,それはアッラーの館としてのカーバが他の聖地に優越することを明らかにするためのムハンマドの意図的変更であった。そのことを除き,ムハンマドは多神教時代の巡礼儀礼をほとんどそのまま採用したので,当時行われていたアニミズム的な儀礼がイスラムの巡礼儀礼に取り入れられたのである。巡礼は信者の義務であると同時に社会的・共同体的行事でもある。世界の各地から集まった巡礼の群れは,タワーフ,サーイ,ウクーフの雑踏の中にわが身を置いて初めて,人種,民族,言語,国籍を超えた聖なる共同体の一員としての自己を自覚する。

イスラム法の定める巡礼はハッジュとウムラだけであるが,墓への参詣を意味するジヤーラziyāraも一般には巡礼と訳され,その宗教社会学・宗教心理学的意義は,ハッジュとほとんど変わらない。ジヤーラには,(1)メディナの預言者のモスクに収められたムハンマドの墓,(2)聖者の墓,(3)シーア派のイマームの墓およびイマームザーデへの参詣があり,とくにナジャフ,カルバラー,マシュハドへのジヤーラはシーア派にとってハッジュに次ぐ重要な宗教的行事とされ,独特な儀礼も定められている。墓への参詣を禁止するワッハーブ派のサウジアラビア王国においても,ムハンマドの墓への参詣は禁止されていない。

執筆者:嶋田 襄平

キリスト教

キリスト教文化圏では,巡礼とはいっても歴訪や巡回が意図されたのではなく,特定霊場をめざしたので,途上の諸霊場参詣はあくまでも副次的であった。エルサレム,使徒ペテロおよびパウロ以下おびただしい殉教者の墓のあるローマ,そしてイベリア半島北西端のサンチアゴ・デ・コンポステラが三大巡礼地であった。僧侶や学者は別として,一般人がエルサレム巡礼に出る風潮は4世紀ごろに始まったらしい。聖地巡礼路の確保が十字軍の発端であったことは周知の事実だが,十字軍そのものも当事者の意図においては巡礼にほかならなかった。ローマ巡礼は9,10,11世紀,および50年ごとに聖年が宣布されるようになった14,15世紀の2度にわたって極盛期を経験した。9世紀,サンチアゴ・デ・コンポステラで使徒大ヤコブの墓所が発見されたという報知は,ヤコブのスペイン伝道の伝説とともに西欧に流布した。ただちに巡礼者が集まり始め,とくに12世紀以降,巨大な霊場となった。ヤコブはイスラム教徒からの国土回復戦争(レコンキスタ)の守護聖人となる。大修道院クリュニーは巡礼路に沿って分院や救護所を開設し間接的ながら巡礼路を管掌したが,これは同時に兵員や入植者を半島に供給する事業でもあった。ヤコブ信仰はカール大帝伝説と絡んで成長し,そのなかで文献学史上しばしば問題になった《テュルパン年代記》も成立したし,ロマネスク美術も巡礼路上に展開開花したので,サンチアゴへの道は中世文化史と関係が深い。上記三大巡礼地のほかでは,トゥールのサン・マルタン大聖堂は4世紀から,イギリスのカンタベリーは12世紀末から大霊場となる。南イタリアのモンテ・ガルガノや,ノルマンディーのモン・サン・ミシェルは大天使ミカエルの霊場として知られた。シャルトルやル・ピュイ・アン・ブレをはじめ,巡礼者の集まったマリアの霊場も数多い。

巡礼者は聖人の墓所つまり遺骸のある所,そうでない場合にも遺品のある所に集まったので,聖遺物崇拝と密接に関係している。規模の差こそあれ,聖遺物を保持して巡礼者を集めた教会堂は全西欧におびただしく存在し,盛衰を繰り返したのである。巡礼者は参詣記念のメダルや紙片を持ち帰るならわしだったが,これも聖遺物に触れ,また祭壇に供えることで聖遺物の功力(くりき)が移ると信じたからである。その製造販売は大きな財源で,しばしば寺院と門前町住民との紛争の種となった。頭陀袋,雨をしのぐ大きな帽子,害獣を追う杖が巡礼者の標準的な持物で,そのような姿はロマネスク彫刻のなかによく見いだされる。

巡礼者は〈貧者〉あるいは〈神の貧者〉と呼ばれ,救護が奨励された。彼らは共同体や権力の保護を離れ,身の安全をもっぱら神の加護に託す,一時的な世捨人だったのである。ラテン語ペレグリヌスperegrinus(巡礼者。英語ではピルグリムpilgrim)の原意は,〈異邦人〉〈放浪者〉である。深い内的体験が得られるため,巡礼行は民衆にとって代表的な宗教活動であった。病気平癒祈願,贖罪,時代が下れば好奇心など動機はさまざまで,さらに中世末には宗教上あるいは政治上の処罰として課される巡礼すらあったが,名状しがたい内心の宗教的衝迫のままに長途の旅に上ることもまれではなかったらしい。ときには集団的な巡礼熱が広がることもあった。14,15世紀には多くの幼童が発作的にモン・サン・ミシェルへ出発する事件が頻発し,諸都市や教会を苦慮させている。もともと個人的な業(わざ)にすぎなかった巡礼にもしだいに統制が加えられ,教会は資格を認定したり,贖宥を授けたりするようになった。巡礼を送り出す兄弟団も組織され,相互扶助のみか通過巡礼者の救護に当たった。なかには有力市民を網羅したパリのサンチアゴ巡礼兄弟団のように,強力な集団となったものもある(15世紀)。近世には一般に巡礼は退潮となり,プロテスタント教会の贖宥否定がこの傾向に拍車をかけたが,巡礼の慣行そのものが消滅したわけではない。現在ヨーロッパ最大の巡礼地の一つであるルルドのほか,フランス南東部のアルスやパレ・ル・モニアルのように19世紀に成立した巡礼地も少なくない。

執筆者:渡邊 昌美

ラテン・アメリカ

ラテン・アメリカの巡礼には三つの種類がある。第1は,ウイチョルのペヨーテ狩りの旅やラカンドンに以前にあったヤシュチランへの訪れなど,民族集団の聖地への旅である。第2は,ブラジルの北東部に顕著なカリスマ崇拝を起源とする巡礼で,被抑圧者の政治運動と結びつく傾向がある。第3は,最も普遍的なもので,かつての土着信仰の聖地からカトリックの聖地に転じた土地への旅である。この種の聖地はメソアメリカにとくに多く,サポパンZapopan(グアダラハラ近郊),グアダルーペ,チャルマChalma(以上中央メキシコ),オコトランOcotlán(メキシコ,プエブラ州),イサマル(ユカタン半島),エスキプラス(グアテマラ)が著名である。ペルーではクスコ県に多く,とくにコイリュル・リティーが知られている。ボリビアではチチカカ湖畔のコパカバーナCopacabana,コロンビアではボハカーが有名である。土着とカトリックの宗教シンボルの習合という点でとくに成功しているのはグアダルーペの聖母であり,アステカの地母神トナンツィンを主神とする神々の図像上の特徴が聖母マリアの姿にたくみに習合されており,土着民のカトリック化に貢献した。

巡礼の順序としては,出発前の身の清め,祝い,ざんげ,道々の礼拝,聖地での礼拝,ミラグロ(奇跡を祈願する奉納品で,足や心臓の形をした小さな金属製品),ペディメント(動物,家など祈願物をかたどった物)やエクス・ボト(絵馬)の奉納,ダンスの奉納,フェリア(市)への参加,川や泉での身の清め,帰路,という順序が普通認められる。

人類学者V.ターナーは巡礼を,日常性の構造であるコミュニティに対置する反構造としてのコミュニタスcommunitasとしてとらえた。彼によればコミュニタスとは,平等で個性にあふれた人々の間に自然に発生する状態であり,特定の実利的目標に向けて構造化された社会の特殊的性格に対して,その普遍的,解放的性格が強調される。巡礼の目的地たる聖地では一時的にこのような実存的なコミュニタスが現出するとした。巡礼には抜け出してきた社会の拘束に対する解放的契機とともに,その組織やプロセスには規範的性格も必然的に伴い,とくに巡礼が政治的に強制されるような場合には,制度化された反構造になりやすい,とも指摘した。

巡礼は社会の動きとかかわりが大きく,聖地の優劣づけや統合現象がみられる。たとえば,グアダルーペはメキシコの国民的シンボルとして影響力を時代とともに高めてきたし,今も地方の巡礼を統合しつつある。

執筆者:黒田 悦子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「巡礼」の意味・わかりやすい解説

巡礼

じゅんれい

pilgrimage 英語

pélerinage フランス語

Pilgerfahrt ドイツ語

日常的な生活空間を一時的に離れ、宗教の聖地・聖域に参詣(さんけい)し、聖なるものにより近接しようとする宗教行動、またはそれを実行する者をいう。

[星野英紀]

巡礼の基本構造

巡礼は世界の多くの宗教で重要な宗教儀礼となっている。とくにその宗教の信者圏が、特定の地域、文化領域を越えて遠方に広がっている宗教において、巡礼はとりわけたいせつなものと思われている。それゆえ、巡礼は未開宗教よりも歴史宗教や世界宗教でいっそう盛んである。

日本語では、巡礼に類似することばとして巡拝とか参詣、参宮などのことばがあるが、これをヨーロッパ語にみると、その語源はラテン語のペレグリーヌスに由来するものが多く、その原義は通過者とか異邦人という意味が基本になっている。

このラテン語の語源にみられるように、巡礼の根本形態は、遠方の聖地に赴くというところにある。われわれの居住地内にも寺・神社・教会などの礼拝施設は存在するわけであるが、それらに参拝する行為を巡礼とはけっしてよぶことはない。

それゆえ、巡礼は、居住地である日常空間・俗空間を一時離脱して、非日常空間・聖空間に入り、そこで聖なるものに近接・接触し、その後ふたたびもとの日常空間・俗空間に復帰する行動である、といえる。

[星野英紀]

巡礼の類型

世界各地の多様なる巡礼を、その特色によっていくつかのタイプに分類することができる。

まず集団型と個人型である。巡礼に出る場合、伝統的には参拝講(こう)、現代風にいえば団体パック旅行のように、集団を組んで聖地に参る型と、個人的な発意によってめいめいが個々に巡礼に出る場合とがある。聖地はほとんどの場合遠隔のへんぴな場所にあるため、とくに交通手段が貧弱な時代には、個人的に参拝することはきわめて困難であった。また巡礼は多くの日数と金銭を必要とするから、長い準備の期間が必要である。これらの理由で集団型巡礼は世界の巡礼できわめて盛んな形態である。大ぜいでにぎやかに行く集団型巡礼と1人で黙々と進む個人型巡礼では、その巡礼体験は大きく異なってくる。

次に巡礼の目的や巡拝者の資格の範囲から、限定型と開放型がある。イスラムのメッカ巡礼はその実行が聖典コーランに定められているほどで、イスラム信者以外の者の立ち入りは厳格に禁止されている。あるいは日本の比叡山(ひえいざん)で行われている回峰行(かいほうぎょう)は、何十キロメートルもの山野を行く道程に散在する聖所を1日で巡拝して歩く荒行(あらぎょう)で有名であるが、これは天台宗の僧侶(そうりょ)資格がある者にのみ許可される巡礼である。このように目的がきわめて明確でその参加資格が限定された巡礼に対して、信者であれ観光客であれ、とくに巡拝者の資格やその目的を限定しない巡礼もある。日本の場合でいえば、四国遍路(へんろ)などがその代表例である。

ついで巡礼の形式から、円周型と直線型がある。円周型は四国遍路や西国(さいごく)三十三所観音巡礼に代表されるように、数多くの聖所を次々と巡拝していくもので、その軌跡が円を描く形になるものである。あるいはたとえ円を描かなくとも、複数の聖地を順次巡る経(へ)巡り型もこのタイプに含めることができる。これに対して、巡礼対象が1か所である巡礼を直線型という。日本では伊勢(いせ)参宮などがその典型例である。キリスト教やイスラム教などを中心にした中近東からヨーロッパの宗教伝統の巡礼は、後者の直線型である。これに対して、仏教はもちろんのことインドのヒンドゥー教など東洋宗教には円周型、経巡り型がしばしばみられるため、これを東洋宗教に特徴的な巡礼類型とする見方もある。

以上のほかに、巡礼のもつ雰囲気から、静寂(修行)型と激奮(祭り)型などの類型も考えられる。

[星野英紀]

キリスト教の巡礼

キリスト教においては、とくに中世ヨーロッパにおいて、巡礼は大いに盛況をみた。その時代、三大巡礼地としてエルサレム、ローマ、そしてスペインのサンティアゴ・デ・コンポステラがあったが、それ以外にヨーロッパ全土にわたって中小の巡礼地が何百と散在し、大いなるにぎわいをみせていた。その信仰の中心は、巡礼地に祀(まつ)られている聖遺物(聖者の遺骸(いがい)の一部、あるいはその持ち物)への呪力(じゅりょく)崇拝であった。宗教改革後、プロテスタントは巡礼に冷淡な態度をとるが、カトリックにはその後もマリア出現の奇跡を中心に新しい巡礼地が現在に至るまで生まれている。フランスのルルド、ポルトガルのファーティマなどがその代表例である。また中南米のカトリックでもメキシコのグアダルーペ・イダルゴやチャルマ、アンデス山系のコパカバーナ、コイヨールリティなど数多くの巡礼地がある。

[星野英紀]

イスラムの巡礼

イスラムを代表するものは前述のメッカ巡礼である。コーランには信者の五つの義務の一つとして巡礼が定められており、とくにイスラム暦の巡礼月に毎年行われるハッジ(大巡礼)は、100万人以上のイスラム教徒が世界各地から集合する、イスラム世界最大の祭りでもある。イスラムにはこのハッジ以外に、各地にある聖者廟(びょう)に参詣するズィヤーラトがある。この聖者廟はイスラム圏の各地にあり、その信者圏の広がりもまたさまざまである。かつてのように交通手段が貧弱な場合、あまりにも遠いメッカ巡礼が不可能な場合、有名な聖者廟へのズィヤーラトがその代用的な機能を果たしていた場合もあるらしい。現在でもこの聖者廟参詣はきわめて盛んであり、人間の身近な欲求を聞き入れる現世利益(げんぜりやく)の巡礼地としてイスラム教徒に親しまれている。

[星野英紀]

仏教の巡礼地

インド仏教においてまず巡礼地となったのは仏陀(ぶっだ)ゆかりの聖地を経巡ることで、四大聖地巡礼あるいは八大聖地巡礼といわれるものである。その後、仏教が各地に伝播(でんぱ)していくにつれ、それぞれの地に仏教聖地が誕生することになった。スリランカのキャンディの仏歯寺、中国の四大仏教聖地など枚挙にいとまがない。日本においても四国遍路や西国巡礼はいうに及ばず、京都や奈良の古寺をはじめとして、各地の名刹(めいさつ)はいずれも巡礼地と考えることもできる。

以上のほかにも、インドのヒンドゥー教も巡礼のきわめて盛んな宗教であるし、伊勢参宮に代表される日本の神道(しんとう)にも、また巡礼は多くみられる。

[星野英紀]

巡礼の社会的・文化的役割

巡礼の歴史をたどってみると、それはかならず当時の商業路と密接に結び付いていることがわかる。メッカは、イスラムの聖地になる以前から砂漠のオアシス都市として商業都市であったし、中国の仏僧たちがインドへ求法(ぐほう)のため通った道は、いわゆるシルク・ロードであり、文字どおり商業路であった。また、巡礼が可能になるためには、道路の整備はもちろんのこと、宿泊設備の完備、沿道治安の安定など、さまざまな社会経済的諸条件が関連していたのである。もちろん巡礼する側の人々の社会経済的条件の向上もまた不可欠であった。

巡礼者は、また文化や情報の伝播者でもあった。四国には遠方からの遍路が伝授していったという漢方的な治療法とかお灸(きゅう)といったものがいまにまで伝えられているし、中世ヨーロッパの巡礼路網がロマネスク芸術様式の伝播に大きく寄与したことはよく知られている。

このように巡礼は、単に宗教儀礼というだけでなく、広く社会経済的・文化的影響力をもつものであるから、さまざまな角度から考察することが肝要である。

[星野英紀]

『新城常三著『新稿・社寺参詣の社会経済史的研究』(1982・塙書房)』▽『星野英紀著『巡礼』(講談社現代新書)』▽『中村元他監修、柳宗玄編『世界の聖域』12巻・別巻2巻(1982・講談社)』▽『田中博著『巡礼地の世界』(1983・古今書院)』▽『青木保著『御岳巡礼』(1985・筑摩書房)』

山川 世界史小辞典 改訂新版 「巡礼」の解説

巡礼(じゅんれい)

キリスト教においては,キリストゆかりのイェルサレムやローマが,各地のキリスト教徒のあこがれの地であったが,10世紀頃から本格化した。十字軍の目的の一つが,イェルサレムへの巡礼再開であった。またスペインのサンティアゴ・デ・コンポステラが巡礼地として名声を集め,フランスなどからの巡礼者は途中の諸国の許可状を受け,また案内書も流布した。聖人や聖遺物,キリストやマリア顕現の地など,巡礼対象箇所は多くあった。プロテスタントはこの慣習をとらなかったが,カトリックでは近世以後も,癒しの奇跡で有名になるフランスのルルドや,中南米のグアダルーペなどの巡礼地が現れ,現在も信者を集めている。ムスリムの巡礼には,五行の一つに定められたメッカ巡礼(ハッジ)の他に,ムハンマドの墓があるメディナや第3の聖地イェルサレムへの巡礼,あるいはアリーの子フサインの殉教地であるカルバラー(イラク中部)へのシーア派ムスリムの巡礼などがある。しかし最も盛んなのはメッカ巡礼で,毎年第12月の巡礼月には,7~10日の間,カーバ神殿と北郊の聖地への巡礼行事が行われ,最終日には二大祭の一つ犠牲祭(イード・アルアドハー)が催される。仏教では,ブッダゆかりの聖地(生誕地ルンビニーや悟りを開いたクシナガラなど)に信者が巡拝する功徳(くどく)は早くから盛んに奨励され,アショーカ王も仏跡を参拝し,各地に仏塔を建立した。ヒンドゥー教徒はヴァーラーナシーで聖河ガンジス沐浴後に108神所巡礼を現在も続けており,北方のカイラーサ山にはチベット仏教徒のみならず,シヴァ大神誕生聖地としてヒンドゥー巡礼者も多数訪れる。中国では,五台山などの三霊山巡りが古くから知られる。日本では,近畿の観音三十三霊場を廻る「西国(さいごく)巡礼」や,弘法大師ゆかりの八十八箇所を巡る「四国遍路(へんろ)」など,各地に古来独特の信仰習俗として伝承されている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

百科事典マイペディア 「巡礼」の意味・わかりやすい解説

巡礼【じゅんれい】

→関連項目コンク聖堂|周辺人|聖地|ハッジュ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「巡礼」の意味・わかりやすい解説

巡礼

じゅんれい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「巡礼」の解説

巡礼

じゅんれい

順礼とも。宗教上の目的から聖地・霊場あるいは本尊を一定の巡路で参詣すること,またはその人。巡礼の語は平安初期に入唐して密教を学んできた円仁(えんにん)の日記「入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅんれいこうき)」を創始の一つとし,名山や霊寺あるいは一山内を巡礼し,その結果えられる護持力が一般に認められたことで,しだいに僧侶の間で盛んとなった。熊野や吉野金峰山などの霊地での頭陀(ずだ)の行脚が古いかたちであった。平安末期の南都七大寺巡礼などは整ったかたちの巡礼としては最古の例。笈(おい)を背負い,錫杖(しゃくじょう)をもった白衣の遊行姿は早くからのかたちで,のちしだいに整えられた。観音の霊場巡りとしては西国巡礼が早く,中世以降各地に同様の巡礼地がうまれた。近世以降は浄土真宗の二十四輩詣など各宗派内部の巡礼も盛んとなる。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

普及版 字通 「巡礼」の読み・字形・画数・意味

【巡礼】じゆんれい

字通「巡」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の巡礼の言及

【ケアリー】より

…アフリカ娘の改宗を扱った《救われたエイサ》(1932)をはじめ,ナイジェリアでの経験に基づく《アフリカの魔女》(1936),《ミスター・ジョンソン》(1939)などでしだいに認められる。〈イギリス人の目で見た過去60年のイギリスの歴史〉を扱った三部作《彼女も驚いた》(1941),《巡礼》(1942),《馬の口》(1944)で文名を確立した。作中人物の動きがはやく,性格描写や物語性を重んじる点で,デフォー,スモレット,ディケンズなどのイギリス小説の伝統に直結する。…

【リチャードソン】より

…文学とは,経験によって豊かにされ,自覚的に集中した瞑想ができる人間の安定した意識の産物であるとの信念に基づき,同時代のM.プルースト,J.ジョイス,V.ウルフや文壇などとはまったく無関係に,独自に〈内的独白〉の手法を開拓した。職業婦人ミリアム・ヘンダーソンのおよそ17年間(1893‐1910)の生活を扱った《とがった屋根》(1915)から《ゆるやかな丘》(1938)に至る12巻の連作長編《巡礼》の創作に没頭した。ひたすら主人公の意識のみを追う彼女の作品は,その純粋さのため現在では冗長とされる傾向が強いが,〈意識の流れ〉派の創始者の一人として現代文学の発展のうえで無視できない存在である。…

【インド】より

…中層民・下層民は,都市においてもこうして出身地域の人間とその生活様式の中で暮らす傾向が強いが,実業家,高級官僚,専門職などの上層民は,各自の出身地域の文化と生活様式だけでなく,英語を使って西欧化した生活を取り入れながら,出身地域の枠を超えた交際をする。 コミュニケーションの手段には,ラジオ,新聞・雑誌,映画,テレビなどの近代的なものと,それらにいくぶん依存しながらも別の体系をなす,〈口コミ〉(口頭によるコミュニケーション)や巡礼といった旧来のものがある。ラジオは電池式の比較的安価な受信機が普及したため,電気の供給のない(あっても安定しない)村落でも広く聴取されている。…

【観音】より

…すでに10世紀末,石山・清水・鞍馬・長谷・壺坂・粉河などの観音寺院が広くその名を知られたが,11~12世紀になると,仏教の世俗化に反発して教団を離脱した念仏聖の別所などを中心に,新しい観音霊場も各地に多数形成された。これら霊場には,念仏聖の講会に結縁し本尊観音の現当二世の利益にあずかろうとする信者が集い,さらに各霊場を結ぶ修験的な聖の巡礼も始まって,いわゆる三十三所巡礼へと発展するのである。西国三十三所巡礼の創始者を10世紀の花山法皇に擬する伝承があるが,これはまったく信ずるに足りない。…

【十字軍】より

…クレルモン会議(1095)で教皇ウルバヌス2世により宣言された第1回十字軍以来,チュニスで敗退した最終回(1270)まで何回かにわたって西欧キリスト教徒の軍団が行った中近東各地への軍事遠征。広義にはイベリア半島,イタリア,地中海の島々などをイスラムの支配下から解放する11世紀後半からの戦いや,公式遠征に数えられていない自発的民衆巡礼団の軍事行動および中近東の十字軍国家を起点とする近隣諸地域への進出行為などの総称とされ,13世紀末以降16世紀にまで続けられたキリスト教諸国民とオスマン帝国を中心とするイスラム諸勢力との戦い(1389年のコソボの戦,1526年のモハーチの戦など)をも十字軍の名でよぶ見方もある。

【起源――十字軍運動】

ヨーロッパのほぼ全域を渦中にまきこみ,数世紀にわたって持続した東方進出の気運は,その根元に社会経済的要因と精神的動機をもっている。…

【接待宿】より

…旅の巡礼や修行僧に一般庶民が提供する宿。原則として無料で一夜かぎりだが,年末から年始にかけては年宿といって数日から1ヵ月にわたることもあった。…

【旅】より

…旅の行先がそういう点で,日常的所用とのつながりを断った,無用の彼岸であるとき,よりいっそう効果を強める。聖地が旅の対象となった巡礼は,まさにこの種の旅の社会的装置化であり,逆に聖地巡礼という旅の形式が存在する理由は,こういう旅の性格を考えるとき,もっともに思えてくる。また放浪の旅人が,遊行者として聖なる眼で見られるのも,所用にみちた日常的関係世界に対する反世界に生きる人だからだろう。…

【ナツメヤシ】より

…また,受難を前にしたキリストがエルサレムに入城したとき,民衆がヤシの葉を道に敷いて彼を迎えた故事から,英語では復活祭直前の日曜日を〈パーム・サンデーPalm Sunday(枝の主日)〉と称し,この日にはヤシの小枝(じつは葉)を手に持つことになっている。中世には聖地巡礼の記念にヤシの葉や枝を持ち帰る風習が生じ,ここから巡礼者は英語でpalmer(〈ヤシを持つ人〉の意)と呼ばれるようになった。なお,これらキリスト教の伝説や行事に出てくるヤシ類を日本では〈シュロ〉と訳しているが,正しくはナツメヤシである。…

【年中行事】より

…【高橋 明】

[イスラム]

イスラム教徒は,神への信仰を日常の行動のなかで具体的に表現することが求められ,イスラムはその意味で生活規範であり,イスラム教徒の行事は深くこれと結びついている。なかでも信徒の義務として五柱に挙げられている礼拝,断食,巡礼は,最も重要な行事であり,これらの行事を通じてイスラム共同体(ウンマ)の存在が確認される。たとえば,礼拝は各自1日5回これを行うことが定められているほか,毎週金曜日の正午には,町や村の中心となるモスク(ジャーミー)に集まり,イマームの指導のもとに集団礼拝を行う(この日はイスラム教徒の休日にあたる)。…

【納札】より

…巡礼者が霊場に参拝したしるしに納める札のこと。納め札,巡礼札ともいう。…

【もてなし】より

…すでに451年にカルケドン公会議は司教たちに貧者と病人を助けるよう指示し,カール大帝の勅令も困窮した旅人と病人のために教会が施設をもつべきことを命じている。ケルト人地域以外でも各地方の主要道路沿いに修道院は,巡礼その他の旅人の宿泊施設xenodochium,病人の収容施設nosocomiumをもった。巡礼はその疲労のためにも発病したが,また病気のゆえに巡礼に出た(とくに癩患者)。…

※「巡礼」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...