デジタル大辞泉

「袋」の意味・読み・例文・類語

たい【袋】

[接尾]助数詞。袋に入れたものを数えるのに用いる。「茶二〇袋」

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

ふくろ【袋・嚢】

- 〘 名詞 〙

- ① 布・皮・紙などで、中に物を入れて、口を閉じるようにつくったもの。

- [初出の実例]「大穴牟遅神に帒を負せ、従者と為て率て往きき」(出典:古事記(712)上)

- ② 特に、金をいれる巾着(きんちゃく)をいう。転じて、所持金。

- [初出の実例]「嶋田の者は、〈略〉旅人のふくろをむさぼる故に、大水を喜ぶ」(出典:仮名草子・東海道名所記(1659‐61頃)三)

- ③ みかんやほおずきなどの外皮の中にある果肉を包む薄い皮。

- [初出の実例]「鬼灯(ほうずき)や袋に色のあらはるる〈嘯山〉」(出典:俳諧・俳諧新選(1773)三)

- ④ 形が①に似た身体の器官。

- (イ) 胃袋、小袋(睾丸)、ゆばりぶくろ(膀胱)など。

- (ロ) 子宮、または胞衣(えな)。〔観智院本名義抄(1241)〕

- ⑤ ( ④(ロ)から ) 母親。おふくろ。〔日葡辞書(1603‐04)〕

- ⑥ 行きどまりの場所。「袋小路」

- [初出の実例]「抜裏と間違へて袋の口へ這入り込んだ結果」(出典:彼岸過迄(1912)〈夏目漱石〉停留所)

- ⑦ 水に囲まれた土地。また、川と川とが落ち合った所。

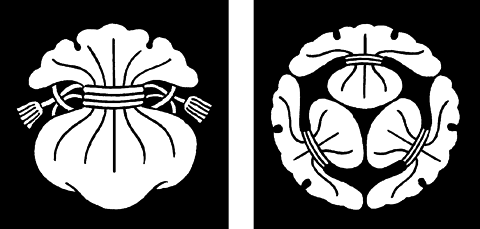

- ⑧ 紋所の名。①を図案化したもの。袋、三つ袋などがある。

袋@三つ袋

たい【袋】

- 〘 接尾語 〙 茶、薬など、ふくろに入れたものを数えるのに用いる。

- [初出の実例]「宇治辺に知音を持た者なれば、〈略〉極(ごく)を三袋(たい)貰ふた内、壱袋挽せて」(出典:虎寛本狂言・鱸庖丁(室町末‐近世初))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「袋」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

袋

ふくろ

[現在地名]鶯沢町 袋

町域東部にある近世鶯沢村の端郷。「鶯沢村安永風土記」によると肝入が置かれ、当郷風土記も別に書上げたと記すが未発見。応永二五年(一四一八)九月四日の鶯沢諸郷先達職預ケ状(白鶯山文書)によれば、「鳥屋のみこ」に預けていた「ふくろ」など五ヵ所の先達職の成敗権が木仏に与えられている。「伊達正統世次考」天文一二年(一五四三)五月二日条に伊達氏一五代晴宗が家臣大原氏に対し、「後衝の為に袋に軍し、以て進撃を為せ」と命じており、伊達氏天文の乱の一戦場であったと思われる。慶長五年(一六〇〇)の漆請取日記(伊達家文書)によれば、葛西(中世葛西氏の領した登米郡・桃生郡などの汎称)のうち「ふくろ中、ものを中、おしか中」などの漆一〇杯かさ一つを「いいふち馬助殿」に納めているが、ふくろが当地かどうかは未詳。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の袋の言及

【朝服】より

…大宝律令は亡逸して伝わらず,養老律令(757)を通じてその内容をうかがわざるを得ないが,養老衣服令によれば,朝服は皇太子以下,諸王,有位の諸臣,文武官男女それぞれについて規定され,衣服の色や,頭巾,腰帯,[笏](しやく)の材質などによって,位階や職種を表示するよう定められた。なかでも諸臣の朝服は,袋(たい)に施した緒の色と,緒の結び目の数で正・従位の別,また上・下位の別が表示される仕組みになっており,一瞥(いちべつ)しただけで着用者の位階が正確に識別できるようになっていた。男子の朝服は,位袍に白袴を組み合わせ,[幞頭](ぼくとう)をかぶり,笏を持つが(図),この系統の衣服は中国では,北方騎馬民族の〈[胡服]〉の系統に属する衣服で,漢民族固有の〈衣裳〉の制とは系統が異なり,儒教的な礼の秩序と乖離(かいり)するものと考えられていた。…

※「袋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

〈

〈 〈ふくろ(ぶくろ)〉「

〈ふくろ(ぶくろ)〉「

(ふくろ)なり」とあり、〔説文〕七下に「

(ふくろ)なり」とあり、〔説文〕七下に「 (とう)は

(とう)は (たく)(ふくろ)は古くは東(とう)の形で、東がその象形字であった。袋は〔隋書、

(たく)(ふくろ)は古くは東(とう)の形で、東がその象形字であった。袋は〔隋書、 (

( むるに、布袋を以て之れを貯ふ」とあり、隋・唐以後に用いられる字である。

むるに、布袋を以て之れを貯ふ」とあり、隋・唐以後に用いられる字である。 字鏡〕

字鏡〕