デジタル大辞泉

「迫撃砲」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

はくげき‐ほう‥ハウ【迫撃砲】

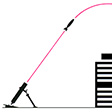

- 〘 名詞 〙 四五度以上の高射角で発射される近距離陣地攻撃用の火器。塹壕や敵陣の背後などの攻撃に用いる。砲口から有翼弾をこめて使用。

- [初出の実例]「迫撃砲(ハキゲキハウ)といって、近戦用の大砲で」(出典:雑嚢(1914)〈桜井忠温〉一二)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

迫撃砲

はくげきほう

trench mortar

近距離 (約 200~3000m) の陣地戦に使用する軽火砲。比較的構造が簡単で,弾丸を曲射弾道で落下させ攻撃する。ドイツで開発されたが,実戦に供されたのは日露戦争で日本軍が旅順攻撃に使ったのが最初で,本格的に使用されたのは第1次世界大戦であった。現在では,大部分が歩兵用,空挺部隊用,山地戦用として使用される。その目的は,発射速度を上げて短時間に多数の砲弾をもって地域射撃することである。特徴は,砲身が短いこと,高射角で射撃すること,火砲重量が軽量で,短距離なら分解して歩兵が携行でき,しかも大きな弾量の弾丸を発射すること,構造,取扱いが簡単なことなどである。口径によって軽,中,重の3種に分類される。第2次世界大戦中に使用された日本の九九式 81mm砲とアメリカの 60mm砲がよく知られている。現在では機動化と軽量化がはかられ,自走迫撃砲やアメリカ軍の 107mmハウター (砲身を野戦砲用砲架に載せたもの) などがある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

迫撃砲

はくげきほう

mortar

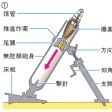

構造が比較的簡単で、大威力の榴弾(りゅうだん)を曲射弾道で射出する火砲。第一次世界大戦中、歩兵が第一線で移動容易な小口径臼砲(きゅうほう)を使ったことから発達し、現在では歩兵、空挺(くうてい)部隊、山岳兵に装備され、自走化されたものもある。砲身、床板、支脚、照準具で構成されている。その特色は、(1)弾丸自体が発射用装薬をもち、砲口から落とし込むように装填(そうてん)すれば、弾丸の自重で点火発射されるので発射速度が大きいこと、(2)曲射弾道で隠れた敵の頭上から砲撃ができること、(3)砲の構造が他の火砲に比べて軽量かつ簡単で、移動および射撃の展開が容易なことである。口径は60ミリから240ミリまで各種があり、陸上自衛隊では81ミリ(64式)と107ミリを装備している。

[小橋良夫]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

迫撃砲【はくげきほう】

近距離陣地戦などに用いる曲射弾道の軽火砲。基板に高射角で取り付けた短い砲身から大きな弾量の弾丸を発射する。口径60〜240mm。軽量で構造,取扱いが簡単なのが特徴で,発射速度を上げて短時間に多数弾の地域射撃を行う。

→関連項目臼砲|擲弾銃

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の迫撃砲の言及

【大砲】より

…【角園 睦美】

【大砲の種類】

臼砲短砲身の曲射弾道火器で,大落角,重弾丸による破壊効果を特色とした。臼砲は良好な精度による点目標の射撃を行うものであり,攻城または堅陣攻撃を目的として使用された点で,迫撃砲と基本的に異なる。重砲の発達により姿を消した。…

※「迫撃砲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by