デジタル大辞泉

「大砲」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

たい‐ほう‥ハウ 【大砲】

〘 名詞 〙 ① 大きな弾丸を発射する兵器の総称。ふつう、口径五〇~六〇ミリメートル以上の火砲をいい、構造的には野砲、迫撃砲、ロケット砲、機関砲などに、また、機能的には牽引式砲、自走砲、戦車砲、高射砲などに分けられる。[初出の実例]「長十三尋、幅壱丈六尺、檣二本、帆七、大砲十二門」(出典:捕影問答(1807‐08)前) ② いかにも真実らしいうそ。[初出の実例]「さも有さうなる虚言を云事を鉄砲也と云は、空鉄砲と云ならん。夫より又焔焇嗅し共大砲放すとも云り」(出典:随筆・皇都午睡(1850)二)

出典 精選版 日本国語大辞典 精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

大砲

大きな弾丸を発射する兵器。軍事用語としての大砲という概念はないので、どれくらいの口径をもって大砲というのかは、きわめてあいまいであるが、ここでは口径75ミリ以上の火砲を大砲とよぶ。ただし、これはあくまでも社会通念的な区分であり、軍事的には弾丸の中に火薬を充填(じゅうてん)できる30ミリ前後以上のものを砲としている。

1991年の湾岸戦争 は、先端技術を駆使したミサイル と航空機の攻撃で多国籍軍の圧倒的な勝利に終わったかにみえたが、イラクのサダム・フセイン体制の崩壊に至らず、軍事的には中途半端な結果となった。このことは、航空攻撃だけでは戦争の雌雄を決するには不十分で、最終的に陸戦(陸上戦闘)による戦略的拠点の攻略・占領が勝敗にとって不可避であることを示している。陸戦はテレビゲーム のような航空攻撃とは様相が大きく異なり血みどろな戦闘の連続であるが、その陸戦の主力となるのが、戦車、野砲などの陸上火力である。ここでは野砲のなかでも一般的に大砲とよばれる兵器についてみていく。概して大砲は、ミサイルなどのハイテク兵器と違い、鈍重、古くさい、時代遅れといったイメージが強く、事実、技術的進歩の遅い兵器である。だが、戦争の最終決着をつけるために不可欠の兵器である。

[猪口修道]

大砲らしい兵器が登場するのは12世紀後半の中国で、元軍と対戦した宋(そう)軍が突火槍(とっかそう)とよぶ兵器を用いている。突火槍を大砲の原型と考えてもよいが、本格的な大砲として発達するのは14世紀初頭である。中国から伝えられた黒色火薬 を使ってヨーロッパに登場した大砲は、錬鉄の棒を溶接し、一端を閉じた筒状にし、その上から鉄のたがをはめたもので、筒の中に発射薬の黒色火薬と石の弾丸を入れ、点火発射する仕掛けであった。10発も撃てば砲身は破裂し使用不能となった。また、車輪が装備されておらず、前線に固定し攻城兵器として使用された。

15世紀になると、車輪を装備し、青銅で鋳造した大砲が出現する。同時に大砲から小銃、ピストルが分化し、発展していくことにより、火薬の燃焼ガスの力を利用した兵器は、それまでの弓、弩(いしゆみ)(ばね仕掛けで石や矢を発射する武器)など人力兵器を戦場から駆逐し、戦争形態を大きく変化させた。しかし、丸い石から鋳鉄弾丸に移行しても、築城技術の改良が進み、やがて大砲は小銃に主役の座を奪われる。大砲の威力が復活するのは17世紀初期である。スウェーデンのグスタフ ・アドルフ (グスタフ2世、1594―1632)は当時開発された榴散弾(りゅうさんだん)を用い、積極的に鋳鉄製大砲を活用するために砲兵連隊を創設し、機動性を高めた。彼の改革は他のヨーロッパ諸国にも刺激を与え、フランスでは1690年代に砲兵学校が設立され、のちにナポレオン がここを卒業する。ナポレオンの時代に射撃技術はいちおうの発達を遂げ、火道式信管の榴弾も登場し、大砲全盛時代の到来かと思われた。しかし銃身に螺旋(らせん)を刻んだ小銃(ライフル銃)の登場は、射撃精度が悪く装填(そうてん )に時間のかかる大砲の威力を凌駕(りょうが)した。名実ともに大砲が軍事学的、政治学的に主役の座を占めるのは1850年以降である。ライフル銃に刺激され、砲身に腔綫(こうせん )(ライフル)を刻んだ砲がつくられ、射撃精度があがる。また、それまでは砲口から発射薬、弾丸を装填する前装式が主流であったが、砲尾装填の後装式が開発される。これにより装填に要する時間は大幅に短縮され、速射砲 が実現する。さらに1860年代には鋼鉄製砲身がつくられ、より強力な発射薬使用が可能になる。また、発射時の反動で後戻りする砲身の反動力を弱める駐退機、反動力を利用して砲身を元の位置に戻す復座機が1880年代に発明され、近代的大砲の基礎はこのころ形成される。19世紀末にはフランスのビエイユの無煙火薬 の発明で、大砲の性能は一段と進歩するが、遠くの見えない敵に対する集中砲火 が可能になるのは20世紀初期である。直接見える目標に対する射撃を直接照準射撃といい、遠方の山かげの見えない目標に対して地図の座標を利用する射撃を間接照準 射撃という。日露戦争では日本軍が後者の方式を採用している。

間接照準方式の開発により砲兵の活躍の場が広がる。また第一次世界大戦時、戦車、航空機の登場が大砲に新たな分野を切り開き、対戦車砲、高射砲を発展させた。大砲が主役となった近代戦は時代を追うごとに弾丸消費量の急激な増大を招いた。たとえば、アメリカ軍は第二次世界大戦の1.8倍の弾薬をベトナム戦争で消費している。大砲が発達すればするほど、これに対する防御策がとられ、矛と盾の関係のように際限なく追求されていくからである。現代はミサイル、航空兵器の発達が目覚ましいが、大砲もエレクトロニクス やコンピュータ 技術をふんだんに取り込むことで、技術革新が図られようとしている。

[猪口修道]

現代の大砲は原理的には14世紀の砲と変わらない。火薬の燃焼ガスを密閉に近い空間で発生させ、その急激な圧力で弾丸を発射する原理は同じである。後装式ライフル砲は、砲尾に鎖栓(させん)あるいは隔螺(かくら)とよばれる砲尾閉鎖機が設けられている。閉鎖機を開き、弾丸と発射薬(装薬が袋状になった薬嚢(やくのう)か筒状になった薬莢(やっきょう))を装填し、閉鎖機を閉じる。発射は、撃針に物理的圧力か電気を伝えることで雷管を発火させ、装薬を燃焼させる。弾丸の発射と同時に砲身は作用・反作用の法則で後部に移動しようとする。この力を油気圧を利用して弱め、ブレーキをかける。さらに油気圧系に伝えられた力を利用して砲身を元の位置に戻す。この装置を駐退復座機とよぶ。射距離が伸びている現在、砲のわずかな位置の狂いも着弾地点に大幅な狂いを生ずる。これを防止するためにも駐退復座機の役目は大きい。さらに砲に方向(射向)、俯仰(ふぎょう)(射角)を与える装置も正確な射撃には欠かせない。このために、円周の6400分の1(0.05625度)であるmil(ミル)とよばれる単位が欧米、日本で用いられ、これに呼応した精密な作動装置がつくられている。砲塔をもった砲であれば、射向は電動あるいは油圧装置で作動できるが、牽引(けんいん )式の野砲の微調整は、ハンドルを人力で回して行う。射角はかつて上下角、高低角の二つに分けられたが、いまでは高低角のみで射角とされている。射角は人力あるいは機械力で与えられる。射撃要員に伝達されるのは射向、射角と信管秒時で、これを決定するにあたり射撃諸元が求められる。距離、方角、風向、風力、気温、火薬の種類、弾丸初速、地球の回転などの影響を、標準状態で射撃したときの射撃諸元と比較し修正していかなければならない。これらの要素をまとめたのが射表で、実戦上の目安として用いられる。コンピュータが発達した今日では、照準装置に射表を記憶させ、敏速な射撃が可能になった。

直接照準射撃の場合は、敵の発見がただちに砲に射撃の必要条件を与えることになる。このために射撃管制装置Fire Control System(FCS)が開発されており、レーダー 、赤外線などのエレクトロニクス技術や目視による情報をリアルタイムで処理できる。これに対し、間接照準射撃では、情報の要素は測量や空中撮影による調査、さらに地図である。軍事学に地図は不可分のものだが、間接照準射撃にはより重要な資料といえる。正確な射撃には事前にこうした情報収集が不可欠である。

[猪口修道]

第一次、第二次両世界大戦を通じて大砲の種類は増加した。これらをまとめて火砲とよぶが、大別すると、陸の陸戦兵器、海の砲熕(ほうこう)兵器、空の航空火力に分類できる。陸戦兵器は戦車の登場でより装甲化され、機動性が重視される傾向にある。砲熕兵器はかつての大艦巨砲主義 とは逆に、小口径で速射性の高いものが追求されている。もはや艦隊決戦で砲が活躍する時代ではなく、むしろ対空火力として、対空ミサイルをかいくぐって襲来する敵機やミサイルに対抗する兵器として位置づけられている。航空火力は機関砲が主力で、対戦車および対航空機用が主流。コンピュータでコントロールされ、単位時間当りの発射弾量の多いものが使用されている。

構造的には榴弾(りゅうだん)砲、カノン砲、迫撃砲、無反動砲、機関砲、さらにライフルのない滑腔砲に分けられる。機能別には牽引(けんいん)式砲、自走砲、戦車砲、対戦車砲、高射砲、艦砲などに区別できる。

[猪口修道]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

大砲 (たいほう)

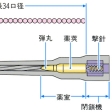

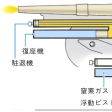

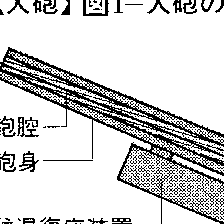

目次 射撃 開発の歴史 戦闘方法の変化 火砲ともいう。一端を閉じた管の中で火薬(発射薬)を爆発させ,発生するガスの力で弾丸を発射する火器のうち,大型の火器を総称していう。現代の大砲の構造は,通常,砲身部,駐退復座装置および砲架部に大別される(図1)。砲身部は,基本的に砲身と砲尾装置からなる。砲身の内部には,通常,らせん状の溝(腔線)が切られており,これに弾丸の弾帯が食い込んで弾丸を旋動させ,その軌道(弾道)を安定させる。砲尾装置は閉鎖機とそれを収めた砲尾環からなる。駐退復座装置は,駐退機,復座機等から構成され,射撃時に後座運動する砲身部の後座エネルギーを一定の距離内で吸収し,ついで砲身部を円滑に元の位置に復座させる。砲架部は,砲身部を安定に保持する装置であり,照準するために砲身部を動かす俯仰装置や旋回装置,自動車またはトラクター により牽引するための牽引走行装置等から構成される。なお自走砲では,車体部自体が砲架部としての役目をもつ。

射撃 射撃する前に行う照準には,目標が砲から見えるときに行う直接照準と,目標が砲から見えないときに行う間接照準がある。直接照準射撃で使用する照準具は直接照準眼鏡であり,その照準線は砲の砲腔軸に合わせられている。間接照準射撃用の照準具には,射撃方向に照準するためのパノラマ眼鏡や所要の射角に照準するための射角高低照準具等がある。そのほか,射撃に必要な処置事項としては,(1)その砲に対する目標の関係位置の測量,(2)射程,方向,気象状況,弾丸の弾道特性等の情報からの射撃諸元(砲に付与する射撃方向,射角および発射薬量等)の計算,(3)射撃諸元の砲への伝達,(4)射撃効果の観測および照準修正等がある。

開発の歴史 大砲がはじめて出現したのは14世紀初期であった。当時の大砲は,角形の鍛鉄棒を桶のように束ね,外側は鉄のたがをはめて強度を出す構造であり,石弾を使用した。同世紀後半には青銅や真鍮の鋳造砲が作られ,鉛弾や鉄弾が使用されはじめた。15世紀になると砲身に俯仰,旋回を付与する機構や砲の移動を容易にするための車輪の装着が考案され,大砲の戦術的価値は向上した。16世紀になると大砲製作上の技術的要求が冶金と金属加工技術の進歩を促し,産業革命の引金の一つとなった。17~18世紀には大砲の構造の統一・画一化が推進された。この時期に山砲,野砲,要塞砲等の使用目的による区別が生まれ,砲身長と弾道に応じてカノン(加農),榴弾,臼砲の基本的分類がはじめてなされた(図2)。19世紀後半になって,14世紀以来の弾丸を砲口から装塡する前装式滑腔砲から後送式旋条砲に改革された。19世紀末から20世紀初頭には,閉鎖機の改良と駐退機が発明され,発射速度(単位時間当りの発射弾数)が画期的に向上し,速射砲が誕生した。第1次大戦では大口径化および長射程化が進み,照準具の発達に伴い命中精度が向上した。第2次大戦では装甲兵団が威力を発揮し,これが必然的に自走砲の発達をもたらした。

戦闘方法の変化 大砲が出現した初期のころは,おもに攻城および都市防衛用に使用された。その後,野戦において使用されるようになったが,歩兵および騎兵の補助的役割しか与えられなかった。17世紀から19世紀初期にかけて大砲の発達により砲兵が誕生し,歩兵,騎兵,砲兵の三兵種共同戦術が生まれた。グスタフ・アドルフ,フリードリヒ大王 ,ナポレオン1世らは,砲兵を巧みに活用し輝かしい戦果をあげたため,砲兵の重要性が認識され,戦闘の骨幹的地位を占めるようになった。大砲の威力の前に歩兵はそれまでの密集戦術から散開戦術に変換を余儀なくされ,さらに陣地戦への傾向が強められた。第1次大戦からは,大砲の絶大な殺傷力と破壊力とにより敵の戦力を壊滅状態にしたうえで歩兵等の戦力を推進することが常態化した。第2次大戦の結果,戦車と航空機が戦場の主役を占め,大砲は一歩その地位を譲ったが,第4次中東戦争(1973)では,戦車および航空機の脅威となったミサイルに対する大砲の効果が注目された。また現代の弾薬の発達,例えば誘導砲弾 ,地雷砲弾等の出現は,大砲の活用の場をさらに拡大化するものである。

大砲のコラム・用語解説 【大砲の種類】 臼砲 短砲身の曲射弾道火器で,大落角,重弾丸による破壊効果を特色とした。臼砲は良好な精度による点目標の射撃を行うものであり,攻城または堅陣攻撃を目的として使用された点で,迫撃砲と基本的に異なる。重砲の発達により姿を消した。 高射砲 航空機を射撃するために砲身を高射角にでき,かつ全方向に旋回できるようにした砲架を持つ火砲。第1次大戦中に出現し,航空機の発達とともに性能は向上したが,1960年代に口径75mm以上の高射砲は対空ミサイルにその地位を譲った。旧日本海軍は高角砲と称した。 山砲 分解して馬などの背に積載して運搬できるように設計された野戦砲。旧日本陸軍は口径7.5cmと10.5cmの2種類を装備し,7.5cmは6頭に,10.5cmは10頭の馬に分載した。7.5cmの山砲は歩兵連隊にも装備させたので,連隊砲とも称した。山砲および連隊砲の名称は旧陸軍のものであり,現在では使用されていない。 自走砲 戦闘車両に火砲を搭載し,自力走行可能なもの。自走砲は,車体部と砲部に大別される。砲部は,戦車のように全周旋回できる砲塔型式のものが多い。自走重砲は,重量の関係で砲部に装甲砲塔を有しないものが多い。 迫撃砲 砲身が短く,低初速で高い放物線の弾道をもつ火砲。通常,有翼の弾丸を砲口より装塡する。塹壕内から発射する近距離射撃用火器として,第1次大戦中に出現した。その特徴は,軽量小型,発射速度大,操作簡単などであるが,命中精度は低い。 無反動砲 発射薬のガスの一部を砲の後方に逃がすように設計された砲で,砲の後方に噴出する発射ガスの運動量と,弾丸と砲口から噴出する発射ガスの運動量とがつり合って,無反動になる。無反動であるから,駐退装置や重い砲架を必要としないので軽量化できる。主として歩兵が装備し,対戦車用の直接照準火器として使用されている。 野砲 砲兵が野戦で使用する,牽引砲架を有する火砲。旧日本陸軍では山砲とともに野戦砲兵の主砲であった。野砲は6頭輓曳(ばんえい )が基準であり,1930年ころから自動車による牽引の研究が開始された。現在この種の火砲には,野戦砲または牽引砲という名称が使用されている。 要塞砲 要塞の固定砲として据え付けた大口径の火砲。旧日本陸軍は日清戦争の直前から要塞砲部隊を編成し,15cm加農砲と20cm榴弾砲を要塞砲として装備した。この種の火砲は,航空機の発達や要塞の地位の低下に伴い姿を消した。 列車砲 重砲級の火砲を特別に設計した列車に搭載し,移動および射撃ができるようにしたもので,遠距離の砲撃や要塞などの攻撃に使用された。特に第1次大戦中に使用された。その後この任務は航空機によって行われるようになり,姿を消した。 執筆者:

角園 睦美 執筆者:

角園 睦美

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

大砲【たいほう】

火薬の爆発力で弾丸 を発射する兵器で,口径11mm以上,運搬と操作に2人以上を要するもの。性能別にカノン砲 ,榴(りゅう)弾砲 ,臼(きゅう)砲 に,用途などから野砲 ,重砲 ,山砲,歩兵砲,高射砲 ,対戦車砲 ,海軍砲 などに分ける。14世紀初めアラビアで発明され,ヨーロッパではクレシーの戦 で英軍が使用するなど14世紀半ばから普及し始めた。砲身は青銅,鉄などの鋳造砲から,鋳鉄の中ぐり砲身に進歩し,砲架をもつようになり,弾丸は当初の石から鉛・鋳鉄弾,さらに爆裂する榴弾 ,散弾に変わった。近代的な砲の出現は産業革命後で,19世紀には錬鉄製の後装砲,旋条砲,駐退機,球弾から長弾への変化など,発明・改良が相次ぎ,1880年クルップ は画期的な鋼鉄砲を製作した。以後,さらに射程,命中精度などの向上が図られ,大口径化も進み,両度の大戦で発射の自動化・高速化,また自走砲 化による機動化が進んだ。今日では無反動砲 やロケット砲 が実用されている。なお史上最大の実用砲はドイツの80cm列車砲グスタフ/ドーラ,艦砲では日本の戦艦大和および武蔵の46cm主砲である。アームストロング |火砲

出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

大砲

大きな弾丸を発射する火器。軍事用語としては火砲と呼ばれ,固定式または可動式砲架に据えた口径 20mm以上の火器をさし,カノン砲 ,榴弾砲 ,迫撃砲 ,無反動砲 ,ロケット砲 の5種に分類される。艦船に搭載される火砲を艦砲 といい,対空射撃を行なう火砲は高射砲(→対空火器 )という。発明についてはアラブ説,ドイツの修道士説など諸説があるが,1320~25年に発明された。砲身の内側に螺旋が施された施条砲は 15世紀中期に現れ,18世紀初めにスイス人の J.マリッツによって大幅に改良された。15世紀末頃,フランスのシャルル8世は砲を装輪砲架に載せて使用し,1544年にはスペインのカルロス1世が砲を規格化して 7種類に統一し,諸国もこれを模倣した。また 1586年には,史上最大の大砲の一つで,重さ約 40t,口径 36インチ(90cm)の「皇帝砲」が鋳造された。砲はしだいに用途,構造,弾道性能,移動方法によって分類されるようになり,18世紀になって初めて野砲,攻城砲,沿岸砲に分類された。1840年代には,砲口から弾丸をこめる従来の前装砲に対して,後装砲が初めて試作され,1851年にはドイツのアルフレート・クルップが初の全鋼鉄製の砲を発表,1854年にはイギリスのウィリアム・ジョージ・アームストロングが本格的な施条砲を製造した(→アームストロング砲 )。19世紀末には,ばねなどを使い,砲身を砲架に対して一定の長さだけ後退させて反動力を吸収する後座式砲が出現した。1944年にはアメリカ合衆国で反動のない無反動砲がつくられた。また連続自動発射を行なう速射砲 もつくられ,今日では核弾頭の小型化に成功し,通常の砲に用いることも可能になった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の 大砲の言及

【武器】より

…そして急速に威力を増しつつ普及するのが15世紀初頭である。注意すべきことは,火薬がまず大砲に応用されたのであって銃の発明ははるかに遅れることである。これは巨大化によって威力を増幅できると単純に考えられたほかに,砲は何よりも攻城機械の一種として利用されたからである。…

※「大砲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by