デジタル大辞泉

「基」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

もと‐い‥ゐ【基】

- 〘 名詞 〙 ( 「本(もと)居(い)」の意 )

- ① 建物の土台。いしずえ。つちい。

- [初出の実例]「咸く

(あむしろ)を以て舎と為し、簷(のき)廡(モトヰ)相ひ接はる」(出典:天理本金剛般若経集験記平安初期点(850頃))

(あむしろ)を以て舎と為し、簷(のき)廡(モトヰ)相ひ接はる」(出典:天理本金剛般若経集験記平安初期点(850頃))

- ② 物事の根本。根拠。根源。基礎。

- [初出の実例]「時に宝歴に基(モトヒ)を創めて匠を伝ふ」(出典:不空羂索神呪心経寛徳二年点(1045))

- 「是そ誠に君臣永不快の基(モトヒ)兄弟忽向背の初と覚へて」(出典:太平記(14C後)二八)

- ③ 原因。因。

- [初出の実例]「女の身はみなおなしつみふかきもとゐぞかし」(出典:源氏物語(1001‐14頃)若菜下)

- ④ もといた所。住んでいた所。

- [初出の実例]「昔の御もといをおぼし忘れぬにやとぞ」(出典:栄花物語(1028‐92頃)玉の飾)

き【基】

- [ 1 ] 化学反応の場合、化学変化をしないで、一つの原子のような反応をする原子団。水酸基、硫酸基、メチル基、塩基、アンモニウム基など。〔稿本化学語彙(1900)〕

- [ 2 ] 〘 接尾語 〙 台や足などがあって、立てて据えておく物を数えるのに用いる。灯籠(とうろう)、几帳(きちょう)、厨子(ずし)、輿(こし)、墓石、塔婆(とうば)など。

- [初出の実例]「仁王般若経一部二巻。備二経嚢一口。経台一基。経櫃一合一」(出典:延喜式(927)二一)

- 「てんじゃうの二きのからびつのふたにいれて」(出典:東宮年中行事(12C後か)四月)

き【基】

- 中国、唐代の僧。窺基、慈恩大師ともいう。法相宗の確立者。玄奘に師事して「成唯識論」の訳に従事した。著に「成唯識論述記」等多数。(六三二‐六八二)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「基」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

基(化学)

き

radical

化学反応において分解せずに、一方の化合物から他方へそのまま移動するような原子団や、化合物のある種の化学的性質の原因となる原子団に対する呼称。硫酸H2SO4や硝酸HNO3などの酸の陰イオンは、酸基、酸根、あるいは単に根(こん)とよばれることがあり、歴史的には根のほうが古い用語である。陽イオンでも、アンモニウムイオンNH4+などの多原子イオンは基とよばれることがある。一般に基とよばれるものは、見かけ上は電気的に中性な共有結合性原子団であるが、無機化学と有機化学とで名称が異なることもある。一酸化炭素分子COは、金属カルボニル錯体[Fe(CO)5]や[Ni(CO)4]などではカルボニル基とよばれるが、有機化学でのカルボニル基はケトンなどにみられている O原子団をさす。

O原子団をさす。

有機化合物では、基がその化合物の化学的性質に大きな影響を及ぼすので、官能基とよばれる。基が他の原子または原子団と結合しないで独立に存在するときは遊離基という。

基にはそれぞれ個別的名称が与えられているが、有機同族体から得られる基の群に対する一般的名称もあり、たとえば、カルボン酸RCOOHからOHを取り去った残基RCO-はアシル基、芳香族炭化水素から水素原子を1個除いた残基はアリール基と総称される。ヒドロキシ基-OHは、物質によって塩基性にも酸性にも作用することがある。

[岩本振武]

基(中国、唐の僧)

き

(632―682)

中国、唐の僧。法相(ほっそう)宗の開祖。姓は尉遅(いっち)、字(あざな)は洪道(こうどう)。普通は窺基(きき)といわれるが、正しくは基といい、慈恩(じおん)大師と号する。京兆(けいちょう)・長安(陝西(せんせい)省)の人。17歳で出家し、玄奘(げんじょう)の弟子となり、28歳のとき師に従って『成唯識論(じょうゆいしきろん)』の訳出に参加した。以来『成唯識論』を研究して『成唯識論述記』『掌中枢要(しょうちゅうすうよう)』などを著した。682年11月13日、慈恩寺翻経院(ほんきょういん)において没した。その他の著書には『瑜伽論略纂(ゆがろんりゃくさん)』『法華玄賛(ほっけげんさん)』『大乗法苑義林章(だいじょうほうおんぎりんしょう)』などがあり、「百本の疏主(そしゅ)、百本の論師」と称された。

これらの著書のうち『大乗法苑義林章』と『成唯識論述記』とによって法相宗の教義が成立し、その宗派は、彼の住した慈恩寺にちなんで慈恩教ともいわれた。

[鎌田茂雄 2017年1月19日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

基 (き)

radical

類似の性質を示す一群の化合物の中に共通して存在する原子またはその集団で,化学反応に際して多くの場合変化することなく反応物から生成物に移る原子団を基という。基は多くの場合電気的に中性な原子団であるが,正または負の電荷をもつ原子団も基と呼ばれる。有機化合物がそれぞれ独特の性質をもつ基(官能基)の集まりでできているという考え方は,有機化学で重要な考え方であり,有機化学は基の化学として発達したということもできる。代表的な基としては,メチル基-CH3,エチル基-C2H5などのアルキル基,フェニル基-C6H5などのアリール基,ヒドロキシル基(水酸基)-OH,カルボニル基-C=O,カルボキシル基=COOH,アミノ基-NH2などがある。基を単独に遊離した状態で取り出そうとする試みは,アメリカのゴンバーグM.Gomberg(1900)が初めてトリフェニルメチル(トリチル)基(C6H5)3C-で成功したが,現在では多くの基が遊離の状態でも存在することが確かめられており,反応中間体として重要な役割を演じている。

→遊離基

執筆者:妹尾 学

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

基【き】

化学反応に際して,変化することなく一つの化合物から他の化合物へ移ることのできる原子団。たとえば水酸基−OH,アミノ基−NH2,メチル基−CH3など。→遊離基

→関連項目原子団|赤外線分光分析

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

基

き

group

一般に原子の集団のことで,化学反応時に,その原子集団が一まとまりになって行動する。メチル基 -CH3 ,アミノ基 -NH2 ,水酸基 -OH ,アセチル基 CH3CO- などがある。特にイオンになりやすいものを根と呼ぶ。また,なかにはイオンにならずに遊離基となるものもある。安定な遊離基も存在する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

基

キ

group

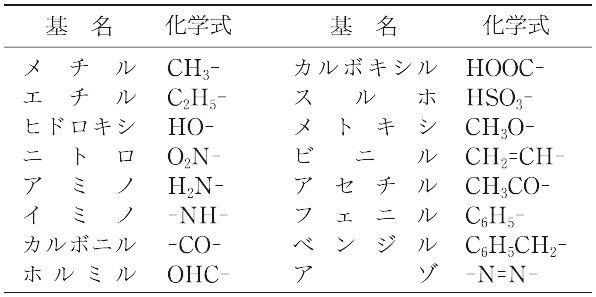

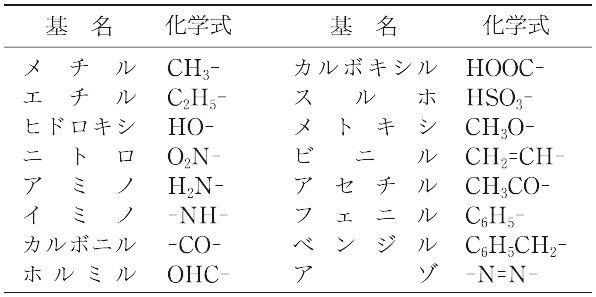

多くの化合物の分子中に共通に現れる置換基原子団.もっともありふれた基を次表に例示する.[別用語参照]遊離基

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の基の言及

【根】より

…化学用語。化学反応の過程でまとまって行動する原子団を一般に[基]というが,基のうちイオンになりうるものを根ということがある。たとえば,水酸根-OH,硝酸根-NO3,硫酸根-SO4などである。【妹尾 学】…

【遊離基】より

…フリーラジカルfree radicalまたは略してラジカルradicalともいう。通常の分子は偶数個の電子をもち,これらが対をつくっているが,遊離基には全体として奇数個の電子が含まれ,対になっていない電子(不対電子。…

【化学】より

…おおまかにいって,化学はつねに物質を取り扱うため,数学や物理学ほど抽象的にはなりえない反面,生物学ほど複雑な系を対象としないという特色がある。自然科学の各部門をより基礎的なものから順に並べると,化学は数学,物理学に次ぎ,生物学に先行する。その基礎的性格のため教育カリキュラムにおいても,初等化学に対応する内容はすでに小学校において取り扱われ,中学校,遅くとも高等学校もしくは同等の学校において〈化学〉は独立の教科目として教えられている。…

※「基」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

[名]化学反応の際、一つの原子のように、ある化合物から他の化合物に移動することのできる原子団。原子団の名称に付して用いる。水酸基・メチル基・

[名]化学反応の際、一つの原子のように、ある化合物から他の化合物に移動することのできる原子団。原子団の名称に付して用いる。水酸基・メチル基・ [接尾]助数詞。機械・灯籠・墓石など、立てて据えておく物を数えるのに用いる。「ロケット発射台三

[接尾]助数詞。機械・灯籠・墓石など、立てて据えておく物を数えるのに用いる。「ロケット発射台三

家の基」、〔詩、周頌、昊天有成命〕に「夙夜、命を基(はじ)むること宥密なり」とみえる。定礎のとき、犠牲を埋めて地を祓うを

家の基」、〔詩、周頌、昊天有成命〕に「夙夜、命を基(はじ)むること宥密なり」とみえる。定礎のとき、犠牲を埋めて地を祓うを 基という。

基という。

基・準基・崇基・創基・大基・泰基・

基・準基・崇基・創基・大基・泰基・ 基・台基・定基・帝基・殿基・堂基・徳基・丕基・豊基・門基

基・台基・定基・帝基・殿基・堂基・徳基・丕基・豊基・門基 O原子団をさす。

O原子団をさす。

はn個ある(ただし,α=0のときは1個)。…

はn個ある(ただし,α=0のときは1個)。…