改訂新版 世界大百科事典 「キク」の意味・わかりやすい解説

キク (菊)

(flowering)chrysanthemum

Chrysanthemum morifolium Ramat.

栽培ギク

花のきれいなキク属Chrysanthemumの総称名として,いろいろな種をまとめてキクと呼ぶが,狭義にはそのなかで主として花を観賞する東アジア原産の栽培ギクをさす。中国や日本やアメリカで広く栽培されるこのキクの基本種は,唐時代かまたはその少し前に,中国の中部でチョウセンノギクC.zawadskii var.latilobum Kitam.とシマカンギクC.indicum L.が交雑されてできた雑種であるといわれる。葉がクワの葉に似ているところから,この栽培ギクはC.morifolium Ramat.(morifoliumはクワ属Morusのような葉の意)と名づけられている。また属名のChrysanthemumはchrysos(黄金色の),anthemon(花)というギリシア語の合成で,地中海域のシュンギク類の鮮黄色の花に基づいてつけられたものである。したがって,クリサンセマムは本来的には東アジアのキクではなく,シュンギク類に対する名である。

特徴

キクは比較的耐寒性の強い宿根草で,関東以南の平地では,そのままで越冬するが,積雪地や寒冷地ではフレームなどに入れて冬を越す。茎は一般に直立し,摘心するか,秋になって花芽分化しつぼみが出てくるころでなければ分枝しない。葉は互生し,2~3対の欠刻があり,また粗い鋸歯がある。頭花は上部に粗い散房状につく。頭花は,最外部には20~30個の総苞をつけ,その内部に300~600個の小花をつける。最外部の小花は1~2重の舌状花になり,それより内側は全部管状花である一重咲きと,300~400個以上の大きな舌状花に覆われる八重咲きがある。舌状花はめしべのみの単性花であるが,管状花はめしべとおしべを有する両性花である。

キクは切花,鉢物用として広く生産,利用される草花であり,一方,伝統的な趣味栽培としても全国的に広く普及している。また一部に料理菊として,食用としたり料理の飾りとして用いることもある。農林水産省の統計によれば,キクの切花全体の生産額は切花・鉢物の生産額の1/3以上を占め,商業的に流通している花卉の第1位を占めている。またその生産も電照ギク(電灯照明で開花をおくらせる方法)で12~4月中に出荷するものや,夏ギク,8・9月咲きギクや,寒ギク(12~1月に開花)または遮光栽培などで一年中出荷されている。

栽培史

キクが中国から日本に渡ってきたのは奈良時代の初期であった。その後,一時栽培されなくなったが,平安時代に入ると間もなくキクの栽培が復興した。その状況は多くの詩歌や物語に載せられている。しかしこのころのキク栽培は,皇室を中心とするいわゆる宮廷園芸でごく限られた栽培であった。鎌倉・室町時代にはいくつかの美術工芸品や絵画などにキクが描かれているのみで,一般の民衆の間には普及していなかったようである。

しかし江戸時代に入るとキク作りは急速に広まり,とくに庶民の間にキク栽培が移ると,栽培や観賞の技術とともに品種改良も急速に発展した。江戸初期に出た水野元勝の《花壇綱目》(1681)には大菊,中菊,小菊の品種80を載せている。また伊藤伊兵衛の《花壇地錦抄》(1695)には夏ギク20品種,秋ギク230品種が記載され,寒ギクについても説明されている。江戸時代中期には,江戸,京大坂を中心に大発展し,現在あるキクの花形はほとんど全部あらわれている。また〈菊合せ〉や〈菊大会〉と称して,品評会が各地で盛んに行われた。江戸後期の文化年間(1804-18)には〈菊細工〉〈造り物〉などといって,今日の菊人形が作られはじめた。

明治以降は戦争による中断などいろいろ消長はあったが,重陽(ちようよう)会,秋香会,日本菊花協会などのほか,各地に地方的な菊花会が結成され,趣味栽培として今日まで広く普及している。現在は全国的に愛好家が増え,1981年出版の全日本菊花連盟編の《菊花譜》によると,同連盟加盟団体で153団体,連盟の支部で20支部を数え,非加盟の団体や,団体に属しない愛好者を加えると数百万人に達すると思われる。

なおヨーロッパに導入され栽培が盛んになったのは,1798年フランス人ブランカールP.L.Brancardが中国からマルセイユに入れて以降である。

分類

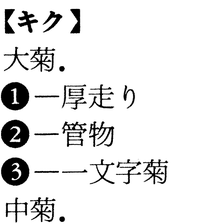

キクはその花形が多彩であるので,花の大きさや咲き方で,いろいろに分類される。趣味ギクでは,一般に大菊,中菊,小菊に分け,大菊は花形によって,厚物(あつもの),管物(くだもの),摑(つか)み菊,一文字(いちもんじ)菊,美濃菊などに分けられている。

このうち大菊の厚物とは,幅の広い舟底弁が重なり合って盛り上がった花形で,最も一般的である。この厚物の最外部に横につき出た舟底弁か袋弁の走り弁が周囲に出ていると,厚走りという。花弁が全部管弁でできている花形を管物という。管物には花弁の太さで太管,間管(あいくだ),細管,針管の4段階に分けられている。周囲に伸びた管弁には花弁の先がすらりと伸びた剣走(けんばし)りと,くるりと巻いた玉巻(たままき)弁があり,これがほどよくまじり,また玉巻きがしっかり巻いているのが良いとされる。摑み菊というのは一名大摑みともいい,太い袋弁が力強く巻き上がり,また花の周囲には長く伸びた走り弁がある花型で,もと奥州菊から選抜されたものといわれる。一文字菊は一重の大型のキクで,花の周囲に平弁か浅い舟底弁が14~20枚くらいつき,花心のへその部分は大きく露出しているもので,一般には皇室の紋章になぞらえて,花弁を16枚に仕立てる。御紋章菊ともいわれる。美濃菊は岐阜県の大垣や岐阜地方で古くから作られている広い舟底弁のキクで,一文字菊が一重であるのに対し,これは3~4重の半八重で,花心が露出している程度である。

中菊とは江戸菊ともいわれ,江戸時代から明治時代に東京で流行したキクで,開花後花弁がいろいろな型に変化するので,別名抱(かか)え菊,狂い菊ともいわれる。しかし中輪菊としてこの中菊(江戸菊)のほか,肥後菊,伊勢菊,嵯峨(さが)菊,丁子(ちようじ)菊をまとめる分類もあり,現在では中菊を中輪菊と同義とし,全部の中輪菊の総称とする場合もある。

小菊は文人菊ともいわれるが,元来は文人作りという,盆栽的に作るキクに対する名前で,文人菊という品種,系統はない。また小菊は一重と八重および丁子咲きと分ける場合もあるが,すべて小菊と呼ぶ場合が多い。

また,アメリカを中心に古くからキクの品種改良が進められ,主として切花用や鉢物用の品種が多数育成されて日本にも導入された。鉢物用のキクはポットマムpotmumの名で盛んに栽培されている。花壇用の小型のキクの品種も育成され,クッションマムcushionmumの名で都市の花壇の植込みに利用されている。

そのほか,キクには花を食用にする品種があり,食用ギクと呼ばれる。この習慣は一般に青森県や山形県などを中心に東北・北陸地方に広がっており,食用専用の品種も作られ,生食のほかにキクノリなど乾燥して保存のできる加工もされている。しかし近年は料理などにそえて飾りとする小菊の花が全国的に普及し,促成や抑制と品種改良によって一年中出回っている。

切花・鉢物用のキクの品種の分類は,その咲きかたから(1)一重咲き,(2)丁子咲き,(3)八重咲きと分け,一重と丁子は大輪と小輪に分け,八重咲きは小輪をすべてポンポンに,大輪は反転咲き,抱え咲き,管咲き,平咲きに分けるのが普通である。

栽培,仕立て

秋に咲くキクの一般的な栽培の方法は,まず5月上旬~6月上・中旬までに挿芽をする。挿芽後20日くらいたつと発根するので,これを鉢栽培の場合は鉢上げし,畑作りの場合は畑に定植する。用土は鉢植えの場合,畑土3~4に対し,腐葉土7~6の割合で用いる。畑植えの場合は堆肥を1m2当り200~300gをすき込むとよい。定植後5~7日たち,活着したところで摘心する。摘心後5~7日たって側枝が発生したら,上部のそろった側枝3本をのこし下部の側枝はとり去る。側枝は支柱を立てて誘引し,7~8月中は追肥を十分に施し,病虫害の防除をする。8月下旬~9月上旬に花芽分化し,9月上・中旬に出蕾(しゆつらい)してくる。これを10月上旬に大輪は一つとし,中輪は1茎に1~2個とする。

大菊の仕立て方はこのような3本仕立てのほか,1本仕立てもあり,また最近は8月上旬に挿芽し,8月下旬に5号鉢に鉢上げして20~30cmの小型に作る福助作りも普及している。

中菊は1株を3回くらい摘心し,15~30本くらいに仕立てる篠(しの)作りが行われる。また伸びやすい大菊の品種とともに,中菊でも摘心回数をさらに増やし,1株当り200~500輪つける千輪作りというのもある。このほか伊勢菊や嵯峨菊などは一般に箒木(ほうき)作りと呼ばれる簡単な仕立て方をする。

小菊は江戸時代から盆栽仕立てが行われ,直幹,懸崖(けんがい),根連(ねつらなり),筏吹(いかだぶき)のほか,木付き,石付き盆栽などが行われている。この盆栽仕立ての懸崖から豪華な花を観賞する懸崖作りが行われるようになり,大懸崖といって高さ3~4mに及ぶものもある。また最近では主幹をやわらかにまげた,静岡型懸崖というのもある。

キク属の利用

キク属Chrysanthemumには約250種ほどあり,この中には人間に利用されている種が多数ある。シロバナムシヨケギク(ジョチュウギク)のように殺虫剤の原料となるものやエゾヨモギギクのように強壮剤,消化剤,解熱剤など薬用に供されるものもある。食用にされるシュンギクもこの属である。観賞用の草花も多く,マーガレット,フランスギク,シャスタ・デージーのほかに花壇に利用されるクリサンセマム・ムルチコーレなどがある。

日本原産のキク属の植物は20種ほどあり,ハマギク,ノジギク,リュウノウギクなどは有名である。またイワギク,ピレオギク,コハマギク,イソギクなどは山野草として珍重されることが多い。

執筆者:岡田 正順

キクと文化

中国

中国では,キクは花の少ない秋,霜を冒して香り高く咲くことで,ウメ,タケ,ランとともに四君子の一つに数えられた。とくに晋の陶淵明(陶潜)がキクを植えて賞愛してから,君子とキクは不可分に結びついた。古くからキクは薬としてももてはやされ,河南省南陽の甘谷の水には,山上のキクの滋液が含まれ,谷の住人たちは百歳以上の長寿が多い(《風俗通》)といわれ,《抱朴子》にみえる劉生の丹法でも,白菊の汁を混入した仙薬は日精と呼ばれるなど,不老長寿と関係づけられた。したがって《本草》などの医薬書でも,長く服用すれば軽身,耐老,延年の効があるとし,節華,傅延年(ふえんねん),周盈(しゆうえい)などの別称をつけて賞揚している。旧暦9月9日の重陽の節句に,邪気をはらい,寿命を延ばすため,茱萸(しゆゆ)(サンシュユ)の実とキクの花の酒を飲むしきたりは,古く漢代までさかのぼることができる。三国時代,魏の鍾会(しようかい)は,〈キクは花円く高きにつき,色が黄色なのはそれぞれ天地をかたどり,早く植え晩(おそ)く咲くは君子の徳,霜を冒して香るは勁直(けいちよく),菊酒は神仙の食〉と五美を詠っている。

キクは最初黄色が貴ばれたが,10世紀以後になると,さまざまな品種が作り出された。北宋末の1104年(崇寧3)には洛陽を中心としたキクの銘柄30種余りを説明した劉蒙の《菊譜》があらわれ,南宋になると范成大や史正志によって江南の《菊譜》も編まれた。宋代には品種は30~40であったが,明・清時代には著しくその数を増し,明末に近い周履靖の《菊譜》には220をこえる品種が挙げられている。すでに宋代,キクの栽培にはくふうが凝らされ,陸游は《老学庵筆記》で種菊九要を述べている。明・清時代にはキク栽培の専書もあらわれ,周履靖の《菊譜》にはキク栽培12ヵ月といった手引きものっている。文人画の盛行とともに,キクは不可欠の画題となり,《芥子園(かいしえん)画譜》でも,キクの花,葉などの各種各様の姿が手本に採録されている。古くは《楚辞》以来キクは詩賦の重要な対象であるが,陶淵明の〈菊を採(つ)む東籬の下,悠然として南山を見る〉は最も有名であろう。

執筆者:梅原 郁

日本

キクは,サクラとともに日本の国花と考えられているが,もともと中国原産の〈渡来植物〉であった。菊花が皇室の紋章と定められたのも1868年(明治1)1月の太政官布告によるのであるが,これ以後,キクはことさらに国粋主義や軍国主義のシンボルとして大いに悪用されてしまった。いっぽう,文明開化期に日本を訪れる外国人は,キクをもって,いくぶん陰湿ではあるが平和を愛する日本民衆のシンボルとみなし,ロティの小説《お菊さん》を筆頭に,イギリス人のあいだでは日本の別称としてthe Land of the Chrysanthemumの語が用いられたくらいであった。

キクが日本列島に自生していなかった証拠の一つに,あれほど多くの種類の植物を題材にした《万葉集》に1首の作例もみられない事実を挙げることができる。ただし,ほぼ同時代の漢詩集《懐風藻》(751成立)のほうには,菊を詠材にした作品が6首見えるから,この6首の用例を検討したうえでなければ,奈良時代におけるキクの有無を決定することは不可能である。そこで《懐風藻》所載の菊の詩を調べてみるのに,〈桂山余景下り,菊浦落霞鮮(あざ)らけし〉(長屋王),〈斯(こ)れの浮菊を傾けて,願わくは転蓬の憂を慰めむ〉(安倍朝臣広庭),〈蘭を霑(ぬ)らす白露未だ臭も催(うなが)さね,菊に泛(う)かべる丹霞自らに芳(におい)有り〉(藤原朝臣宇合),〈峰に対(む)かいて菊酒を傾け,水に臨みて桐琴を拍(う)つ〉(境部王),〈菊風夕霧を披(ひら)き,桂月蘭州を照らす〉(吉智首),〈水底に遊鱗戯れ,巌前に菊気芳し〉(田中朝臣浄足)などの詩句は,中国詩文を模倣=借用しながら,文学パーティ主催者の長屋王の邸宅を現世ユートピアにたとえて賞めあげたものにすぎないことが明りょうである。キクの実物が長屋王邸の庭に植えられていなくても,いや,むしろ植えられていなかったがゆえにこそ,文献的知識を駆使して〈神仙〉や〈不老長寿〉の象徴記号としてのキクを詠じたのである。おかげで,長屋王は,道教呪法を用いて謀反を企てたというぬれぎぬを着せられて殺害されるはめに陥った。奈良時代の他の古典文学である《古事記》《日本書紀》にもキクはまったく登場していないので,この時代にキクの栽培がおこなわれたと推断することには,どうしても無理がある。

キクの栽培,もしくは菊花観賞が実際におこなわれたことを文献的に確かめうるのは,菅原道真編《類聚(るいじゆう)国史》(892成立)巻七十五歳時部六,曲宴に〈十六年十月癸亥。曲宴。酒酣皇帝歌曰,己乃己呂乃(このごろの)志具礼乃阿米爾(しぐれのあめに)菊之波奈(きくのはな)知利曾之奴倍岐(しりぞしぬべき)阿多羅蘇乃香乎(あたらそのかを)賜五位已上衣被〉とある記事である。平安遷都3年目の797年(延暦16)10月11日,宮中で開催された曲水(きよくすいのえん)の席上で,桓武天皇がキクをうたった即興の和歌を朗詠したのであった。つぎに古いのは,同書巻七十四歳時部五,九月九日の項に見える〈平城天皇大同二年九月癸巳。(中略)又九月九日者。菊花豊楽聞食日尓在止毛〉云々の記事で,桓武の子の平城天皇の807年(大同2)ごろには重陽(ちようよう)節の当日に菊花パーティの開催が宮中恒例儀式になっていたことを想定しうる。そして,桓武の子で,平城の弟である嵯峨天皇は,唐風崇拝のリーダーにふさわしく,勅撰漢詩集の《凌雲集(りよううんしゆう)》(814)や《経国集》(827)にキクを詠じた御製を10首近くも載せている。宮廷におけるこの菊花愛賞の風趣は,やがて,貴族の間にキクの栽培や園芸的努力を促し,また文芸的鑑賞をも盛んならしめた。

このような中国詩文の受容や咀嚼(そしやく)を基礎にした文化のなかから生まれた《古今和歌集》が,その発想形式や美的範疇(はんちゆう)に関して,中国的教養の枠内にとどまらざるを得なかったことにも,とくに注意しておきたい。

寛平御時きくの花をよ

ませたまうける

久方の雲のうへにてみる菊は天つ星と

ぞあやまたれける(巻五秋歌下,269)

藤原敏行

露ながらおりてかざさむ菊の花おいせ

ぬ秋のひさしかるべく(同,270)

紀友則

仙宮に菊をわけて人の

いれるかたをよめる

ぬれてほす山ぢのきくの露のまに早晩

(いつか)ちとせを我はへにけん(同,273)

素性法師

これら古今調を以て詠じられたキクの花は,いずれも長寿不老のシンボルであり,宮廷エリートの特権である。中国から直輸入した律令政治思考をよそにしては,キクの言語形象化は理解しえない。そして,キクの象徴する永久性や神聖力は,律令政治が摂関政治にとって代わられる時代になってからも,いよいよ強力に増幅される。《源氏物語》藤裏葉(ふじのうらば)の巻に,つぎのごとき一段がある。

〈あるじの院,菊を折らせたまひて,青海波の折を思(おぼ)しいづ,

色まさるまがきの菊もをりをりに袖う

ちかけし秋を恋ふらし

大臣,その折は同じ舞ひに立ち並びきこえたまひしを,われも人にはすぐれたまへる身ながら,なほこのきははこよなかりけるほど思し知らる,しぐれ,折り知り顔なり,

むらさきの雲にまがへる菊の花にごり

なき世の星かとぞ見る

時こそありけれ,と聞えたまふ〉。

この2首目の和歌は,前掲《古今和歌集》の藤原敏行朝臣の〈あまつ星とぞあやまたれける〉のパロディとして作られたものである。だが,いっぽう,紫式部の芸術的才能は,貴族支配のシンボルでしかないキクの花をみても,いっこうに晴れることのない深いゆううつに閉ざされていく個人的内面世界を表出せずにはいられなかった。《紫式部日記》に〈行幸ちかくなりぬとて,殿のうちをいよいよつくりみがかせ給ふ。世におもしろき菊の根をたづねつつ掘りてまゐる。色々うつろひたるも,黄なるが見どころあるも,さまざまに植ゑたてたるも,朝霧のたえまに見わたしたるは,げにも老(おい)もしぞきぬべき心地するに,なぞや,まして,思ふことのすこしもなのめなる身ならましかば,すきずきしくももてなし,若やぎて,つねなき世をもすぐしてまし,めでたきこと,おもしろきことを見聞くにつけても,ただ思ひかけたりし心の引くかたのみ強くて,ものうく,思はずに,なげかしきことのまさるぞ,いとくるしき〉と見える。このように純粋に個人的で自由不覊(ふき)な観照的態度をもってキクを眺め,いやしがたいメランコリーの気分に浸った日本人は,紫式部が最初である。その意味で,紫式部は,真に〈日本的なるもの〉の発見者第1号であった。そういえば,文献上,はじめて〈やまとだましい〉の語を用いた人物もまた紫式部であった。そして,紫式部が発見した〈日本的なるもの〉の路線上に,もしくは延長線上に,やがて中央進出を成し遂げた新興武士階級の個人主義哲学や反律令思考が自律運動を拡大していくのである。もちろん,紫式部と武士団とは直接的にはなんの関係もないが,時代発展の方向をひとしく看破していたという点では,両者の間に共時的構造のつながりが厳然として存在したと見てよい。

実際に,キクは,中世および近世を通じて,新興庶民階級がおのが個人的哀感を表白するための媒体の位置に据えられていく。それを〈キクの民衆化〉と呼んでよいが,この場合の〈民衆化〉の意味は,額に汗を垂らしてキクの栽培や品種改良や生産力向上のために労働する人々の数が増加したということにほかならない。とくに近世初頭に入ってからの民衆は,空前の〈菊花ブーム〉を現出するが,それは,広範囲にわたる無名民衆が自分の手を泥んこにし,風雨霜雪から花を守ってやり,花粉の交配に神経を使い,苗の育て方に苦心を払い,挿木や挿芽にくふうを凝らし,肥料や病気に対する注意を怠らず,こうして心血を注入した数十年の年代記の末に,はじめて世にも珍しい菊花品種を数多く産みだしたことを意味する。1698年(元禄11)刊の貝原益軒《花譜》には早くも200種に余る珍奇壮麗な品種が記載され,ついで1715年(正徳5)刊の《花壇養菊集》上中下巻,1717年(享保2)刊の《花壇菊花大全》上中下巻,1736年刊の児素仙(ごそせん)《扶桑百菊譜》や1755年(宝暦5)刊の岩城国守山藩主松平頼宣《菊経》などにおいて菊花図説,菊会沿革,培養法が広範詳細に記載されている。かかる菊花培養の盛行は,太平の時代世相がそれを可能にしたことも原因であるが,他方,町人階級の台頭に端緒づけられた合理主義思考が,身分差や貧富の隔りを超えて,ひろく近世時代人の精神に浸透していったことも原因になっている。たいして学問の素養もないような民衆が,外界事実を正しく観察し,自分自身の感覚や思考でものごとの判断をなしうる時代になっていたのである。幕末に近い文化・文政期(1804-30)に,江戸の植木師たちは,ついに〈大作りとて,一本の菊にて鳥獣山水種々の物を作り,後には百姓商人までも作りて〉(《嬉遊笑覧》巻12),いわゆる菊細工や菊人形を発明するに至る。これら〈菊の造り物〉は,まったく日本民衆のものである。日本の民衆が,自分自身の知識と審美眼と生活感情とをよりどころにしてつくりだした,文字どおりの〈精華〉である。

執筆者:斎藤 正二

紋章

日本では古くから高貴性のある花として尊ばれ,平安時代以後は装束や調度の紋様としてひじょうに多く用いられた。菊花が皇室の紋章として固定したのは,鎌倉時代に後鳥羽上皇がこの紋様を愛好したのに始まるという。しかしこれも,たいしてやかましいことではなく,紋章を下賜したこともあり,また貴族や大名のうちにこれを用いるものも相当多かった。菊花紋を皇室以外で用いるのをはっきり禁止したのは1871年(明治4)で,天皇家は16花弁の八重菊,皇族は14花弁の裏菊と定められ,このほかに替紋としていろいろのものが用いられた。古来菊花紋の種類は多く,百数十種におよぶが,なかにはたとえば楠木氏の菊水紋のように,他のものと組み合わされたものも少なくない。また菊花ではなくて,菊葉の紋も多い。

→紋章

執筆者:山辺 知行

キク科Compositae

双子葉植物。少数が木本性で,大部分が草本性である。身近なものにキクやタンポポ,ヨメナ,アザミ,ヨモギなどがある。約1000属,およそ2万3000種にのぼり,顕花植物中最も大きい植物群で,全世界に広く分布する。日本には約70属,370種ある。この種数は日本に産する顕花植物の約1割にあたる。

形態の特徴

キク科植物は多数の花が密に集まった頭花と呼ばれる〈花〉をつけることが特徴である。たとえば,タンポポの頭花は多数の花びらをもっている〈1個の花〉のように見えるが,よく見るとこの花びら様のものはおしべとめしべをもつ小さな花(小花と呼ぶ)であることがわかる。つまり,タンポポの〈花〉は多数の小花群を緑色の総苞がとりまいた頭花なのである。

個々の小花は花冠の形や色,あるいは花の雌雄性などにより実にさまざまであるが,すべて合弁花冠をもち,子房下位である。花冠の形には,先端が均等に5裂した筒状花,1ヵ所が深く切れ込んだ舌状花と,さらにもう2ヵ所が切れ込む2唇形花および細い管状の糸状花がある。多くのキク科植物では頭花の中央部の小花すなわち心花は筒状花からなり,雌雄両性であるのに対し,周辺部にある辺花は舌状花からなり雌性である。この場合,辺花の色が心花と異なると花は浮きたって見え,訪花昆虫を引きつけるのに役だっている。

小花には一般の花にみられる萼がない代り,その位置に剛毛状や鱗片状,芒(のぎ)状の冠毛がある。タンポポの冠毛は剛毛状で,天気のよい日には傘を広げたようになり,風にのって遠くまで飛ぶことができる。アメリカセンダングサなどの芒状の冠毛には発達した逆刺がある。これで動物の体毛などにからみつく。いずれも種子を分散させるのにつごうのよいしくみである。

花冠の中には1本のめしべと,それを取り囲む5本のおしべがある。これらのおしべは葯胞間で互いにつながっているため,全体で筒状となっている。成熟した花粉が筒の内側に放出され,花が開くころ,筒の下方にあっためしべが伸長してくる。めしべの先端に生えている毛はちょうど煙突掃除のブラシのように働き,雄蕊(ゆうずい)筒内に放出された花粉を筒の上部から外へおし出す。このときに昆虫が来ると,これらの花粉は昆虫の体につき,他の花へ運ばれる。めしべは十分に伸長し,成熟すると先端部が2裂して,花粉のつく柱頭が現れる。この一連の動きは,他家受粉が起こるのにきわめてつごうのよいしくみである。

キク科植物は大きく二つの群に分けられる。一つはタンポポやニガナを含むタンポポ亜科Lactucoideaeであり,もう一つはキクやヨメナを含むキク亜科Asteroideaeである。タンポポ亜科では1頭花内のすべての小花が両性の舌状花からなり,葉や茎をちぎると白い乳液が出る。70属余りが知られ,日本にはタンポポ属,ニガナ属,アキノノゲシ属など14属がある。一方,キク亜科では一般に辺花と心花との間に分化が起こり,より複雑な小花の構成からなる頭花が見られる。属数は多くタンポポ亜科の約13倍もあり,日本でもキク属,ヨメナ属,アザミ属,ヨモギ属,シオン属,フキ属など約60属がある。

利用

キク科植物のほとんどが草本で,しかも陽地生のものが多く,栽培もしやすいので,人間とのかかわりが深い。とくにきれいな〈花〉をつけるものは,広く観賞用に栽植され,花壇,切花,鉢物に利用される。キク,コスモス,ガーベラ,ダリア,ヤグルマギク,デージーなど,現在まで園芸的に栽植されたことのあるキク科植物はキク科全属の1/4以上,約270属にものぼる。キク科の〈花〉は開花期間が長く,花色や形もさまざまなので,園芸利用が進み,日本で品種改良が進められたキク類をはじめ,多くの種で交配,選抜,倍数性の利用などによって多数の園芸品種が育成されている。たとえば,シネラリア,ノコギリソウ,ヒマワリ,ベニジウム,キンセンカ,ウルシニア,デージー,ストケシア,リアトリス,アスター,コスモス,ヒャクニチソウ,ダリア,アゲラータム,ガーベラ,ディモルフォセカ,ブラキカム,アンセミス,ブルー・デージー,ガザニア,チトニア,ダンゴギク,マーガレットなどである。

キク科には,苦味や強い臭気のあるものはあるが,有毒なものはほとんどなく,若葉,多肉化した根や根茎,頭花など,種々の部分が食用にされる。食用にされているのは野生種をいれると約500種ほど知られている。栽培植物にはレタス類,シュンギク(キクナ),ゴボウなど野菜として重要な種がある。いずれもほろ苦さや香気を賞味する。

キク科植物の種子は,胚乳を欠き,子葉に養分をためる。油脂を含むものが多く,ヒマワリやベニバナは重要な油料植物である。また精油成分を含み,薬用とされるものも多い。キクの頭花やヨモギ類には,酒に浸して苦味芳香をつけ薬用酒とするものから,サントニンのような駆虫薬を採取するものまで,種々に利用されているものがある。

執筆者:小山 博滋

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

(きく)。〔説文〕一下に「日

(きく)。〔説文〕一下に「日 なり。秋を以て

なり。秋を以て さく」とあり、

さく」とあり、 (菊)の初文。字はまた鞠に作り、〔大戴礼、夏小正〕に「九

(菊)の初文。字はまた鞠に作り、〔大戴礼、夏小正〕に「九 、榮鞠」とみえる。のち、

、榮鞠」とみえる。のち、 麥(きよばく)なり」とあって、なでしこをいう字であった。

麥(きよばく)なり」とあって、なでしこをいう字であった。

】きく

】きく 軍堂記〕

軍堂記〕 、

、 裳(きしやう)

裳(きしやう) 衣(けいい)、胡夷

衣(けいい)、胡夷 蠻(たんばん)、

蠻(たんばん)、

して列に就く

して列に就く 、千人以上なり。

、千人以上なり。 】きく

】きく 軾〔喬仝を送り、賀君に寄す、六首、一〕詩 紅顏白髮、妻孥を

軾〔喬仝を送り、賀君に寄す、六首、一〕詩 紅顏白髮、妻孥を かし

かし  を覽て自ら

を覽て自ら ひ、

ひ、 (み)を

(み)を てんと欲す

てんと欲す 】きく

】きく は方員(はうゑん)の至りなり。

は方員(はうゑん)の至りなり。 人は人倫の至りなり。

人は人倫の至りなり。 吁】きく

吁】きく 」の

」の

】きく

】きく 」の

」の 瞿】きく

瞿】きく 」の

」の