目次 流線と流管 流れの中の運動と力 レーノルズ数 と流れ 気体の流れ その他の流れ 水や空気で代表される液体や気体は固体と異なり,一定の形をもたない。そしてわずかな圧力で容易に変形し,その運動を続ける。このため,液体と気体を総称して流体と呼び,その運動を流れという。流体やその静止・運動の状態,流体がその中におかれた物体に及ぼす力などを研究する学問が流体力学 である。流体とは気体と液体との総称であると述べたが,固体のように見えるものでも,プラスチック,アスファルト ,地球のマントル など,長い時間,大きな空間のスケール で見れば流れの性質を示すものもある。一般に,空間内にとった各点の動きを,時間のような一つのパラメーター の連続関数として記述できるとき,これを抽象化して流れということもある。

流線と流管 流れを具体的に見るためには,一般には流体とともに移動する微粒子 (おがくず,アルミ粉など)や気泡などのトレーサー を用いる。時間的に変わらない流れ(定常な流れ)ではこれらを写真撮影すると一定の筋模様が見られる。それを作る曲線は,接線をとればその瞬間における接点での流れの速度の方向を与える。このように,その上の各点での接線の方向が,その点での流れの方向と一致するような曲線を流線という。定常な流れでは,流線は流体の各実質(流体粒子)のたどる道筋を表しており,流れの道筋または流跡と考えることもできる。時間的に変動する流れでは瞬間露出と継続露出とで撮影の映像が異なり,前者は流線,後者は各瞬間での流線の包絡線 である流れの道筋を与える。また煙突から出る煙のすすや水に流した色素が見せる筋模様は,特定の点から次々に出てくる流体粒子をつないだもので,色つき流線とか流脈と呼ばれる。流線,流れの道筋,色つき流線は定義からもわかるように別々のものだが,定常な流れでは全部が一致する。

流れの中に小さな閉曲線 をとれば,その各点を通過する流線は一つの管を作る。これを流管という。定常な流れでは流管の形は変化することはなく,流体は流管に沿って流れると考えることができる。縮まない流体では,流管内のある断面を単位時間に通る流体の質量はどこでも一定である。その質量は,断面積をS ,流体の密度をρ,速度をU とすれば,ρUS で与えられ,流管の細い,言い換えれば流線の密集しているところほど流れの速度は大きいことがわかる。

なお,その定義からもわかるように,観測者が移動すると流れとの相対速度 によって流線の形は異なる。

流れの中の運動と力 流れの中に小さな球状の流体のかたまり(流体粒子)を考えると,その運動は,(1)中心の速度vでの並進運動,(2)角速度Ω での回転運動,(3)球が楕円体に変形するような変形運動とに分けることができる。(1)と(2)とはそれぞれ流体の運動量,角運動量に対応するものである。(3)はさらに等方的な伸び縮みという体積変化と,それを除いた純粋のひずみ (ずれ)運動とに分けることができる。並進運動以外の運動の速さはいずれも球の中心での速度のこう配を適当に組み合わせたものである。

角速度Ω の2倍,ω=2Ω を渦度と呼ぶが,そのような回転をもたない流れを渦なしの流れ,それが分布した流れを渦ありの流れという。とくに流体粒子の回転軸を次々に連ねてできる曲線を渦線という。また渦ありの流れの中にとった小さな閉曲線の各点を通る渦線の作る管を渦管と呼ぶ。

流体の中に任意の面をとると,両側の流体はその面をとおして互いに力を及ぼしあっている。これを応力といい,強さは単位面積当りの力で測る。静止しているふつうの流体では,応力は面に垂直で,互いにおしあう力(圧力)であって,その強さが面の方向によらない等方的な力である。これを静水圧 という。流れが起こると力の等方性が破れ,面に並行な力,すなわちずれの応力(粘性応力 )が現れて,流速を均一にしようとする。このような性質を流体の粘性という。粘性応力は,純粋なひずみの速度に物質によって定まる比例定数 (粘性率)μをかけたものであり,流れの方向にx 軸,それに直角な方向にy 軸をとると,y 軸に直角な面のx 方向に働く粘性応力τは,流れの速度をU として,τ=μ(dU /dt )で与えられる。このような性質をもつ流体はニュートン流体 と呼ばれ,またこのような流れ(ニュートン の流れ,ニュートン流動 )を支配する方程式 をナビエ =ストークス の方程式という。渦 →粘性

レーノルズ数と流れ さて物体を過ぎる流れや管の中の流れなど,境界のある流れでは,境界の形や配置が同一であっても,流体の密度ρ,粘性率μ,流速(代表速)U や代表的長さL などによって流れの模様はさまざまである。しかし,自由表面がなく密度があまり変わらない定常的な流れでは,流体の慣性的な力ρU 2 L 2 と粘性による力μUL との比であるレーノルズ数Re =ρUL /μが同じならば相似(レーノルズの相似則 )が成り立ち,模型実験や数値計算に利用される。

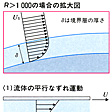

ふつうのスケールでの水や空気の流れではRe が非常に大きく,物体面などを除けば圧力の効果に比べて粘性による応力の効果を無視できる場合が多いので,理想化して粘性のない流体,すなわち完全流体を考え,その流れを議論するのが便利である。縮まない完全流体の定常な流れではベルヌーイの定理 が成立する。また完全流体では渦の発生,消滅がないので,流線形の物体のまわりの流れなど,渦なしの流れで近似できる場合が多い。ただこれだと定常な流れの中におかれた物体に働く抵抗を説明できない(ダランベールのパラドックス )し,物体面での粘着条件を満足できないので,面に並行な速度の急激な変化をとり入れ,粘性が無視できないために生ずる渦の層,すなわち境界層 を考える必要がある。また流線形以外の物体では,境界層がはがれて渦が離脱するとなかなか消滅せず,物体の後方に流されて乱れた伴流を形成し,圧力を下げるので大きな抵抗の原因になる。

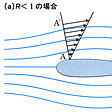

逆に粘性が大きかったり,物体の大きさが非常に小さい場合にはRe が小さく,少なくとも物体の近傍では慣性の影響を無視することができ(このように慣性の影響を無視した流れをストークスの流れという),対称な物体では前後対称の流れが得られる。ストークスの流れの存在する領域は渦で満たされた領域であるが,代表的な長さとして物体からの距離でとったレーノルズ数が大きい領域では渦が後方に流され,粘性によって広がって放物線状の伴流を形成し,その外側に渦なしの領域が存在することになる。一方,細い管の中の流れや土のような多孔質の中の流れ(浸透流)は,全領域でRe が小さいとみなすことができる。

Re が大きくなると流れの前後の対称性はしだいにくずれていく。もちろん円弧のような物体ではRe =0でも凹部に目玉状の回転流があるが,例えば円柱のような物体でもRe が5程度を超えると,背部に上下対称の1対の目玉状の回転流が現れ,それがRe の増大とともにしだいに後方にのびていくと流れの上下の対称性も破れ,交互に渦が離脱して規則正しい渦の列(カルマン渦列)が形成される。さらにRe を増すと,規則性が破れて前にも述べたように乱れた伴流に移行する。このようにRe が小さいときの整然とした流れ(層流)が,Re の増加とともに不規則に変動する流れ(乱流 )に移行するのは,移行のしかたこそ異なれ,流れの一般的な特徴であり,O.レーノルズが円管の中の乱流について初めて明らかにした(1883)ものであるが,その移行は同心回転円筒間の流れ(テーラーの流れ)や熱対流のほうがゆるやかでわかりやすい。

気体の流れ 高速の気体の流れ(高速気流)では,速度の変化による圧力の変化が大きくなると密度一定と考えることができなくなる。音速をc とするとき,マッハ数M =U /c がその目安であって,M が小さければ気体でも密度変化を無視できるが,M が大きくなると,流れの速度が遅くても物体の近傍に局所的に超音速の領域が形成されるようになる。超音速の流れでは音の速さで球面状に広がっていく微小かく乱が流れによってそれよりも速く下流に流され,円錐状のマッハ波を作るばかりでなく,一般に有限のかく乱では不連続的な衝撃波 が形成されるので,マッハ数が1の近傍の流れは複雑である。またM が1よりずっと大きくなると,発熱による解離,電離発光など物性の変化が無視できなくなる。高速気流

その他の流れ 自由表面がある場合は重力や表面張力の影響で,また高さによる密度や温度差のある場合には浮力や拡散の影響で,さらに回転のある場合にはコリオリの力の影響により,流れに波動が出現したり,対流などの循環流やさらに乱流や沸騰などを伴う複雑な流れも生じうる。これらの現象は船舶や航空機の運行や流体機械,化学装置などに深く関連するものであるが,さらに海岸や大気・宇宙空間における海流や潮汐,大気大循環,気象変動,太陽風の発生,天体の構造,銀河の運動など,流れとして把握できるものが多い。また電離した気体(プラズマ),地球内部のマントルのような液状金属などでは,磁場中の運動による起電力のために電流が生じ,磁場によって力を受けるなど電磁場とのかかわりが大きく,電磁流体力学 の対象となる。

初めにも述べたように,固体の流れやコロイド溶液など化学的に複雑な物質の流れでは,応力と変形の速度との間の関係も複雑で,一括して非ニュートン流れ(非ニュートン流動)と呼ばれ,いわゆるレオロジー の対象となる。一般に固体粒子群の浮遊する液体,気泡を含む水など,異なった相をもつ物質の混合物の流れを全体として見るときは混相流と呼ぶこともある。橋本 英典

[名]

[名] [接尾]助数詞。旗・

[接尾]助数詞。旗・