翻訳|river

精選版 日本国語大辞典 「川」の意味・読み・例文・類語

かわかは【川・河】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙 地表に集まった水が、傾斜した陸地のくぼんだ所を流れるもの。

- [初出の実例]「隠国(こもりく)の 泊瀬(はつせ)の賀波(カハ)の 上つ瀬に 斎杙(いくひ)を打ち」(出典:古事記(712)下・歌謡)

- 「ふねひきつつのぼれども、かはのみづなければ、ゐざりにのみぞゐざる」(出典:土左日記(935頃)承平五年二月九日)

- [ 2 ] 江戸の遊里、深川の略称。

- [初出の実例]「予が大望は深川(カハ)に三年、吉原(さと)に三とせ、新宿(やま)に三年」(出典:洒落本・愚人贅漢居続借金(1783)序)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「川」の意味・わかりやすい解説

川

かわ

river

地表面に落下した雨や雪などの天水を集めて海や湖に注ぐ水路とその上を流れる水の総称。河川ともいう。「河」はもともと中国の黄河に対する固有名詞であったが、のちに普通名詞化したものである。「川」は流水の流れ下る状態を表した象形文字である。河と川との間に厳密な区別はない。

[髙山茂美]

川の科学

流水の通路となる部分を流路または河道という。流路は天然の水路であるが、河道は人工的に改変した流路をいう。流路または河道上にはつねに流水があるとは限らない。扇状地の水無(みずなし)川や砂漠のワジwadiやアロヨarroyoなどでは普段は水が流れていない(涸(か)れ川)。つねに流水をみる川は恒常河川、大雨のときや雨期に限って流れる川は一時河川とよばれる。

[髙山茂美]

川の流域

川の水が集まってくる範囲を流域または集水域、排水域という。流域どうしの境を流域界または分水界という。山地部では地形的に稜線(りょうせん)が分水界となるので分水嶺(ぶんすいれい)ともよばれる。平地部では分水界がはっきりしないことが多い。分水界は固定したものではなく、流域内になんらかの変化がおこれば、それに応じて位置を水平的にも垂直的にも変える。火山活動、地殻運動、氷河作用、風成砂丘の堆積(たいせき)、河川争奪など多種多様な原因により分水界の移動がおこる。流域の表面は複雑な曲面の集合体からなっているが、これを水平面上に投影した面積を流域面積という。地形図は水平面投影であるから、ある地点における流域面積を求めるには、その地点を通過する川の水が集まってくる範囲、つまり分水界を決めてそれに囲まれた図形の面積を測ればよい。普通、川の流域といえば、河口またはより大きな川との合流点における流域をさす。日本最大の流域面積を有する利根(とね)川も、世界最大の流域面積を誇るアマゾン川に比べれば約400分の1でしかない。

[髙山茂美]

流域内の水系(河系)

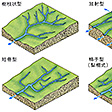

同じ流域内にあって、共通の河口または合流点をもっているすべての流路を水系または河系という。地形図から流路の部分を抜き出してその平面的配置を表した図を水系図または水系網図という。水系図を作成するには、地形図中の水線記号(青い線)の部分だけでなく、等高線の配列状態から谷を表している部分にも水線を延長する。できあがった水系図は普通、樹木のような形をしていることが多い。源流部の細流は末端の小枝にあたり、しだいに集まって大きな川になる。木の幹にあたる川が本流、本川、幹川である。水系網はときに地形、地質の影響を受けて特異な配列を示すことがある。水系網の平面的配置を水系パターンまたは水系模様とよぶ()。水系を本流と支流とに区別することとは別に、流路を数値を用いて等級化する試みが早くからあった。現在もっとも普及している方法は、アメリカのホートンRobert Elmer Horton(1875―1945)が提唱し、ストレーラーArthur Newell Strahler(1918―2002)が改良した水流次数の概念による区分方式である。ストレーラー方式の次数区分は以下のようにして行う()。まず、流路を合流点から合流点、最上流部では水源から最初の合流点、最下流部では合流点から河口までといったぐあいに流路区間に分ける。水源に発してそれ自身は水流をもたない細流を一次水流とよぶ。一次水流が2本合流すると二次水流となる。二次水流と二次水流とが合流して三次というように順次、次数は上昇する。同次水流が合流すれば次数は一つ上昇するが、高次水流に低次水流が合流しても次数は変わらない。三次水流に一次や二次の水流が合流しても相変わらず三次水流である。このようにしてすべての流路区間に次数をつけると、最高次水流はつねに1本しかない。高次水流はそれだけ多くの支流をもっているはずで、たとえば1本の四次水流は少なくとも2本の三次水流、4本の二次水流、8本の一次水流をもっているはずである。このことから、おのおのの次数の水流の本数、平均の長さ、流域面積などは、いずれも次数との間に幾何級数的な増減関係をもつことが実証されている。これを「ホートンの水流の諸法則」という。

[髙山茂美]

川の作用

川の基本的作用は侵食、運搬、堆積作用である。

(1)侵食作用 侵食作用は物理的侵食と化学的侵食または溶食とに分かれる。普通は流水そのものの衝撃や流水の運ぶ土砂の摩耗や衝突によって河床を掘り崩す物理的侵食が優勢であり、化学的侵食作用は石灰岩のように水に溶けやすい地層からなる地域を除いて問題にならない。川は下刻(かこく)によって河床を低下させ、また側刻により河岸を削り取って川幅を増大させる。侵食作用が効果的に働くためには、原位置から除去した物質を下流側へ移動させる運搬作用が活発に行われる必要がある。広義の侵食は運搬の過程を含む。運搬の仕方にはやはり物理的運搬と化学的運搬とがある。物理的運搬作用は固体粒子を掃流形式または浮流形式で運ぶものである。掃流は、河床付近をずり動く滑動、跳びはねる躍動、転がる転動などに分かれる。浮流は、粒子が河床から舞い上がって水中を流速とほぼ等速度で浮かんだまま流下する現象で、水に濁りを生ずる原因となる。同じ流速のもとでは重い粒子が掃流形式で移動し、細粒の軽い粒子が浮流形式で運ばれる。流水のエネルギーが増大すると、かなり大きな石でも浮かんで流れるので、粒子の大きさだけでは掃流荷重か浮流荷重かを決められない。現実の川で、洪水のときにはそれまで掃流荷重であったものが浮流荷重に変わることがあるし、減水時になると逆になる。一つの粒子についてみても、あるときは滑動、あるときは転動、さらに躍動と流水のエネルギーの増大につれて移動の形式が変わり、さらに浮流荷重となる場合もある。つまり移動の形式は、粒子を動かそうとする流水のエネルギーとそれに抵抗する粒子との力学的関係で決まる。

川の横断面を単位時間に通過する掃流荷重の体積または乾燥重量を掃流土砂量、浮流荷重のそれを浮流土砂量という。両者をあわせて流送土砂量という。川で実際の掃流土砂量を測定するのはきわめてむずかしく、正確に測るためには巨額の経費を必要とするので、おもに実験や理論によって掃流土砂量を求める公式を樹立する努力がなされてきたが、普遍性をもった公式はまだない。浮流土砂量は水深ごとの試水中の浮流土砂濃度(単位体積の水の中に含まれる土砂の乾燥重量)から算定できる。浮流土砂濃度は水面付近で小さく、河床に近づくにつれて増大する。粒子に作用する流体の力が粒子の摩擦抵抗に打ち勝った瞬間を侵食限界という。侵食限界以下では粒子は移動しないが、いったん動き始めた粒子は、流水のエネルギーが侵食限界の3分の1以下まで低下しても運動を維持する。移動を始めるのに必要な流水のエネルギーを始動流速、限界掃流力という。粒子が動き始めるときの限界掃流力は、その運動を維持するのに必要な掃流力の約3倍ということになる。河床勾配(こうばい)が緩やかになったり、流量が減って流水のエネルギーが低下すると、流水の運搬能力を超えた分の荷重が捨てられて堆積する。

(2)運搬作用 化学的運搬作用とは、川の水の中に溶けた物質をイオンの状態で運ぶもので、溶流とよばれる。溶流形式で運ばれる物質の量は川の水の塩分濃度から求められる。川の水の塩分は海水に比べて希薄であるが、川は休みなく流れるから年間の溶流物質量は莫大(ばくだい)な量に達する。川の水の中に溶けている塩分は、溶食によるもののほかに、降水中に含まれている化学成分も加わっているから、その起源はきわめて複雑である。蒸発の激しい乾燥地域では川の水の塩分濃度も大きく、それらの川が流入する内陸の盆地では塩湖を生ずることがある。

(3)堆積作用 堆積作用は粒子自体の沈降によるものであり、沈降する速さは粒子の水中重量に比例するから、大きくて重い粒子はすぐ堆積するが、小さくて軽い粒子は沈降速度も小さく、なかなか堆積しない。堆積した粒子は一時的に静止するが、流水のエネルギーが増大すればふたたび下流側へ移動を始める。ふたたび移動する機会は粒の細かい物質ほど多く、その移動の速さも粒子の大きさに反比例する。流水のエネルギーは下流にいくほど減少するから、下流部ほど粒子が1か所に停滞する時間は長くなり、それだけ再移動の機会が減る。粒の粗い物質は上流部に滞り、粒の細かい物質は下流部へ再移動するから、川の上流部では粗粒が、下流部では細粒の粒子が多くなる。このような粒子の大きさによる選別を選択運搬という。選択運搬が効果的に働くと、粒の大きさがそろって分級状態がよくなる。

[髙山茂美]

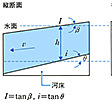

川の水理量

川の作用は流水の働きによる。流水の量が多く、流れが速いほど大きな仕事をすることは洪水を想起すれば明らかである。川の流れは場所により、時間によって変化する。ある地点、ある時間における川の流れを表すのに、次のような水理学的な量を測る。すなわち川の水面の高さ(水位)、水面幅、水深、水面下にある河床の横断面で水と接している部分の長さ(潤辺(じゅんぺん))、流水の通過部分の横断面積(流積)、流積を潤辺で割った値(動水深または水理学的径深)、水面勾配、河床勾配、流速、流量などであり、これらを川の水理量という。水深、流積、径深などは深浅測量を行って求める。勾配は一定距離の区間における水面および河床の高度差として表される。水面幅は断面の形や水位によってかなり変動するので注意を要する()。

(1)流速 川の流速は場所によって異なり、1地点の横断面についてみても水平方向、垂直方向ともに変化する。普通、流速が最大となるのは、垂直方向では水面からやや下の部分にあり、河床では流速がゼロになる。深さごとの流速を測ってその分布を表した縦速分布曲線は、一般に放物線または対数曲線で近似できる。垂直方向の流速の平均値は水面から約6割の水深における流速とほぼ等しいので、深さごとの流速分布を調べないで、6割水深における流速で代表させることがある。横断方向の流速の変化は、水深の最大の線に沿って最大流速の部分がみられる。最大流速の部分(流心)はかならずしも川の中央にはなく、蛇行流路では攻撃斜面(流路のくぼんだ側にある急傾斜の岸)側に偏る。流速を測るには電気流速計、プライス式流速計、超音波流速計を用いるが、洪水のときには浮きを投げ込んで一定距離の流下時間を測ることもある。浮きのかわりに食塩などの電解質を流して電導度の変化から求めたり、ロダミンカリやマラカイトグリーンなどの色素を流して測る方法もある。

(2)流量 川の横断面を単位時間に通過する水の体積が流量であるから、流量は、流積に、その横断面の平均流速を掛けた積に等しい。同一地点では、流積は水位との間に比例関係があり、水位‐流量曲線は普通、二次方程式で近似できるので、水位さえ測れば流量が求められる。ただし、洪水時には河床が変化するからこの関係を適用できない。洪水後には水位‐流量曲線をつくり直す必要がある。

(3)水位 水位はある基準面からの高さを表し、海抜高度とは違う。基準面は川の最低水面以下に置くことが多く、そこを零点として水位標を立ててある。国土交通省では年間の水位記録を整理して次のような種々の水位を定義している。渇水位(1年のうち355日はこの水位より下らないような水位のことで、1年のうち10日間はこれ以下の水位となる)、低水位(1年のうち275日はこの水位より下らないような水位)、平水位(1年のうち185日はこの水位より下らないような水位)、豊水位(1年のうち95日はこの水位より下らないような水位)、最多水位(1年のうちでもっとも出現頻度の多い水位)、平均高〈低〉水位(平均水位より高〈低〉い水位だけの平均値)、などである。これらの水位に対応して、流量についても渇水流量、低水流量、平水流量、豊水流量などがある。

日本の川では一般に冬に渇水位が現れ、梅雨、台風に伴う大雨や春の雪解け洪水により豊水位が出現する。流量は降水によって支配されているから、乾燥地域の川で流量は少なく、降水量の多い湿潤地域で流量が多い。雨が何日も降らないと流量はしだいに減少するが、水がかれないのは、地下水が川の水を涵養(かんよう)しているからである。地下水は渇水時の流量を維持しており、基底流量とよばれる。基底流量は時間的にあまり変化しないが、地表を流れる表面流出は、大雨のときには多くなり、洪水をおこす。ある地域に降った雨の何%が川の流量として流出するかを表すのに流出率を用いると、日本の川は年間で90%に近い流出率に達するといわれている。流出率が異常に大きいことは、それだけ基底流量が少なく、川としては不安定で洪水などの災害をおこしやすい。川の水を利用する側からみると、流量は変動しないほうが好都合であるが、日本の川は外国の川に比べて流量の変動が大きい。最大流量と最小流量との比を河況係数という。日本の川の河況係数は外国の川に比べて10倍以上も大きく100~500に達する。たとえば富士川で400、利根川では850、淀(よど)川で104であるが、ライン川は12、ドナウ川で30である。

[髙山茂美]

川のつくる地形

川は侵食、運搬、堆積の基本的作用を営むことによって流域の地形を改変していく。

(1)雨溝、谷 谷の大部分は川の侵食作用によって生じたものであるが、初めは雨水が流れるわずかなくぼみ(雨溝、リルrill)や、これがすこし幅と深さを増して連続したガリgully(雨裂)のように降雨時しか水が流れない程度のものから、しだいに発達して、常時水が流れる谷へと発達する。ある日突然に大きな谷ができるわけではなく、長い年月かかってしだいに谷を生じるのであって、その発達の程度によって幼年谷、壮年谷、老年谷に分ける。

谷の発達の初期には下刻が強く働いて河床が低下していく。この時期には河床に露出する岩石の硬さが違うと段をつくりやすく、河床は不連続に変化し、川は早瀬や滝となって流れる。壮年期以後の谷では河床縦断面は滑らかな曲線に近づき、滝や早瀬は消失する。この曲線は河口付近でほぼ水平に近く、上流側にさかのぼるにつれて勾配を増して指数曲線に近い形をとる。勾配が急な上流部では大きな石も運ばれるが、勾配の緩やかな下流部では泥や細かい砂だけが運ばれる。このため河床に堆積する物質の大きさは、河床勾配の変化と同じように指数曲線に似た減り方をする。

(2)平衡河川 河床のある部分では侵食も堆積も行われずに運搬だけが行われて、河床がほとんど変化しないことがある。これを静的平衡という。侵食された分だけ堆積すれば結果的には河床変化がおこらなかったことになる。この場合には動的平衡という。厳密な意味での静的平衡はほとんど成り立たないが、動的平衡に近い状態は可能と考えられている。上流から下流まで全川にわたってこのような平衡状態が成立している川を平衡河川という。

(3)蛇行 多くの川ではつねにこのような平衡状態の達成を目ざして勾配や横断面形状を変えつつあり、流域内の1本の水流におこった変化が同じ水系に属する他の水流にも影響を及ぼし、流域全体に波及するまでやまない。たとえば、人工的にダムを築造した場合に、その上流側で堆積、下流側で侵食作用が激化するが、このような河床の上昇、低下は支流にも及ぶのである。これは、川が自らの調節機能を発揮して、新たな変化に対応した平衡状態に達しようとする過程にほかならない。その意味で川は有機的なシステムである。川の勾配が緩やかになると川は蛇行し、蛇行流路の屈曲がひどくなると、ついには切れて(蛇行切断)三日月湖を生ずる()。流量が増えるか、勾配がやや大きくなると、蛇行流路は網の目状の分流路をもった網(もう)状流路に移行する。

(4)河川の回春 平地部では、普段は水面上にあって洪水時に水をかぶる広い谷底を氾濫原(はんらんげん)とよぶ。氾濫原上では洪水のたびに常水路の位置が変わるため、旧流路や自然堤防、後背湿地が形成される。

地盤の隆起や海面低下により侵食基準面が低下すると回春がおこる。回春により川は平らな谷底面を切り込んで階段状の段丘地形を形成したり、山地部では谷中谷(こくちゅうこく)を生ずる。気候変化により流量が変動したり、山崩れや火山噴出物が谷を埋めた場合に、川がそれらを下刻して河岸段丘を形成することがある。回春または侵食の復活によって新たに低下した河床と、若返りがまだ波及しない上流側の河床との間には遷急点を生じる。遷急点は硬岩層の所に生ずることもある。回春によって高度を増した山地では、以前の自由蛇行流路を受け継いで下刻する嵌入蛇行(かんにゅうだこう)や、側刻も加わる生育蛇行を生ずる。

(5)河口付近 山地から平野部への出口には、川の勾配の減少と川幅の拡大により扇状地が形成される。扇状地を構成する堆積物は扇状地礫層(れきそう)とよばれ、粗い砂利が乱雑に堆積し、分級状態が不良である。このため川の水は伏流しやすく、扇央は水無川となり、洪水のときに表流水をみる。流路は洪水のつど変わり、網状流路を示す。扇状地は山麓(さんろく)の堆積面であるが、日本では富山県の黒部川や常願寺川などのように扇端が海に終わる例も多い。

河口部では流速が急に落ちるので、それまで運んできた土砂を堆積し、三角州を形成する。三角州は扇状地と違って水中の堆積面であり、河床勾配も緩やかであるから細かい泥や砂からなる。頂置層はほぼ水平に近いが、その前面に発達する前置層の傾斜は泥や砂の水中での安息角に近い。前置層のさらに前面にもっとも微細な粒子からなる底置層がある。三角州は、アメリカのミシシッピ川のような鳥趾状三角州(ちょうしじょうさんかくす)、エジプトのナイル川、青森県の岩木川のような円弧状三角州、静岡県の安倍(あべ)川、新潟県の信濃(しなの)川、北海道の石狩川のような尖頭三角州(せんとうさんかくす)などに大別できる。

三角州や扇状地のように現在の川の堆積作用によって形成されつつある平野を沖積平野という。日本では関東平野、濃尾(のうび)平野、大阪平野、石狩平野など大きな平野はすべて沖積平野である。日本のように山地が海に迫っている所では、山麓に形成された扇状地が直接海に面していることも多く、三角州扇状地とよばれる。静岡県の富士川や大井川、富山県の黒部川や常願寺川、石川県の手取(てどり)川などはその代表例である。

(6)川の争奪 川はつねに流域内の山地を侵食して山地を解体する方向を目ざすが、その解体速度は流域によって異なる。隣り合った流域で川の侵食力に差があると、一方の川の流域で山地の解体が早く進み、遅いほうの流域に食い込んで分水界が移動する。一方の川が他方の川との間の分水界を食い破って、谷頭が隣の川の河床とつながると川の争奪(河川争奪)がおこり、争奪された地点(争奪の肱(ひじ)という)から下流は無能川(misfit river,underfit river)となる()。無能川とは河川争奪によって上流部を奪われたために水量が減って侵食力が衰え、広い谷の中を水流が細々と流れるようになった川で、不適合河川ともいう。

(7)先行川(せんこうがわ)と表成川(ひょうせいがわ) 川の中流部で地盤が隆起した場合に、隆起の速度が下刻の速度より大きければ川はせき止められて湖をつくり、下流部流域を失うが、隆起速度より下刻が強く働くと川がそのままもとの流路を維持し、隆起した山地を横切って横谷として流れる。このような川を先行川という。日本では先行川の例も豊富で、新潟県の阿賀野(あがの)川、山形県の最上(もがみ)川、静岡県の天竜川、岩手県の久慈(くじ)川などはいずれも中流部がのちに隆起して山脈となった先行川である。表成川は積載河川ともよばれ、先行川と同じように横谷をなし、先行川と区別しにくい。表成川は、川の下刻により被覆層がはぎ取られたのちも、下にある硬い地層の部分を横切って前の流路を維持する川で、日本のように地盤運動の激しい所では、横谷となって峡谷部をつくるのはだいたいにおいて先行川の流路である。川の流路は地表面の傾斜や地質構造に影響される()。普通、地表面の最大傾斜方向に向かって流れる必従河川となるが、地表の傾斜が緩やかで表面を構成する岩石が軟らかいと無従河川となって、傾斜や地質構造と無関係に流れる。軟岩層や断層が必従河川と直角方向の適従河川の発達を助ける。必従河川と反対方向に流れる川が逆従河川であり、原面と同じ方向に流れるが、削剥(さくはく)された地層面上を流れるのが再従河川である。

[髙山茂美]

川の水質

(1)溶存物質 川の水の中に溶解している塩分の濃度は降水量と流域内の地質の影響を受ける。世界の川の平均塩分濃度は120ppmであるが、日本の川は75ppmで、世界の平均よりかなり少ない。とくにカルシウムが少なく、ケイ酸、ナトリウムが多いのは、石灰岩地域の面積比が小さく、火山地帯の影響があることによる。マンガン、鉄、窒素化合物は微量であっても飲料用水には好ましくない。日本の火山地帯から流れ出る川では、温泉や硫気孔から硫酸や塩酸が入り込んで強酸性河川となっている川も多い。各地にある須(す)川、酸(す)川、須賀(すか)川とよばれる川はいずれも強酸性河川で、金属を腐食し、魚もすめない毒水である。吾妻(あがつま)川の支流の須川(群馬県)は、上流の草津温泉に石灰中和工場を建設して水質の改良を図ったことで有名になった。鉱毒水で水質が悪化した例では、足尾銅山による渡良瀬(わたらせ)川(栃木県)鉱毒問題が歴史も古く、阿賀野川(新潟県)の水銀汚染、神通(じんづう)川(富山県)のカドミウム汚染などが全国的に有名である。1960年代以降、日本では都市下水や工場廃水による水質汚濁が急速に進行し、川だけでなく海洋汚染にまで発展した。有害物質の種類や量も多く、大都市部を流れる東京の隅田(すみだ)川、江戸川、荒川、多摩川、大阪の淀川などの汚濁が著しい。公害問題として水質汚濁に対する社会的な関心も高まり、企業の廃水処理対策が遅ればせながら軌道に乗りつつある一方で、未処理の家庭下水が大量に川に流れ込むといった状態にあったが、環境問題に対する一般の認識も高まり、これらの河川でも水質は改善傾向にある。

(2)水温 川は多量の水と同時に多量の熱量を運ぶ。川の水温は、水面を通しての熱の出入り、地面との熱交換や拡散のぐあいで決まる。川の水温は上流から下流へ行くにしたがって上昇し、時間的にも日変化、年変化を示す。一般に川の年平均水温は、下流部では年平均平衡水温、すなわち気温とつり合った温度に近くなるといわれている。川の水温は支流や地下水の流入によっても影響を受け、流量の時間的変化にも左右されるから簡単には決まらない。水温の変化する程度は、川の水温を変化させるのに有効な熱量が単位体積当りの水にどれくらい配分されたかによって決まる。その場合に、同じ熱量を受けても、水深が大きく、流速の速い所では、水深が浅くて流速の遅い所より単位体積の水に出入りする熱量が小さくなる。川の水を灌漑(かんがい)用水として利用してきた日本では、灌漑期の川の水温が低いと稲作に悪い影響を及ぼすために、ダム築造による下流側の水温低下が社会問題にまで発展した。温度の低い水は灌漑用水としては不都合であるが、上水道用水や工業用水、とくに冷却用水として向いている。火力・原子力発電所から放出される温排水も熱汚染として新たな公害問題を惹起(じゃっき)している。水温が上昇すると、川の中の生物の生息条件を変え、生態系全体にその影響が波及する。

[髙山茂美]

川の生態学的水質測定と生態系

川を環境面から評価するのに生物学的水質判定法がある。川にすんでいる指標生物を使った評価の方法で、1950年代に津田松苗(まつなえ)、森下郁子(いくこ)(1935― )ら奈良女子大グループによって開発された。

生物学的水質判定は次の四つの生物学的水質階級に分けられる。Ⅰ清冽(せいれつ)、Ⅱ汚れ始めている、Ⅲ汚れている、Ⅳたいへん汚れている、である。Ⅰにはヤマメやイワナが、Ⅱにはアユ、Ⅲでオイカワ、Ⅳでフナが生息する。生物学的水質判定による川のモニタリングは、当時の建設省(現、国土交通省)と環境庁(現、環境省)により1985年(昭和60)から全国の河川で開始された。

川が海に出合う河口は、海水と淡水とが混じり合い汽水域ともよばれる。この海水の混じる汽水域は、アサリやヤマトシジミなどがすみ、サケやマス、アユやウナギなどの遡河(そか)魚が季節により移動する。汽水域の生物は、種類が多様になるよりも、その水域にあった生物の個体数が増える傾向にあるため、漁業に利用されてきた。カキやノリなどの養殖も盛んである。

日本の川は急峻(きゅうしゅん)で、降った雨がすぐ流れてしまうため、ダムをつくって水を貯めて利用している。ダムによってできた水域をダム湖という。ダム湖では、川であったときとまったく異なった生物が生息する。ダム湖は滞留する時間にあわせて、川から池沼の生態系に変化する。変化の過程で、水道水に異臭味をつけるために嫌われる水の華(はな)や、赤潮になるプランクトンが出現する。川であったときアユの生息していた水域がダム湖になると、ワカサギやコイの生息地となり、一般に魚が大形化する。

最上流の山間地域の川は、樹木が茂って水面にあまり光が射さない。イワナやヤマメが生息するほか、昆虫などが多く陸域と水域がつながった生態系である。森林が伐採されたり、護岸が石やコンクリートになって樹陰のない川面になってしまうと、平地性の生態系に変化する。

山崩れのおこりやすい所では砂防ダムが建設される。砂防ダムによって土砂の流出が制限されると、それまで魚がすめなかった所にアブラハヤやカジカなどの渓流魚がすみこむ。洪水や工事などで破壊された生態系が回復するのには、規模により異なるが、1年から数十年の歳月を要する。

人は川を治めて、安らかな生活をするために土木技術を開発した。土木技術は、それまで人の住めなかった所にも生活を可能にした反面、原始的な自然環境を奪ってしまった。アユやサケの放流などの養殖事業も、度がすぎると生態系のバランスを崩し、自然環境の破壊につながる。

[森下郁子]

生物

水界の生物は、その生活様式から、プランクトン(浮遊生物)、ベントス(底生生物)、ネクトン(遊泳動物)の三つのグループに大別される。しかし、流水を特徴とする河川は、湖や海と違って一般にプランクトンの繁殖に不適当である。とくに日本のような島国では川の流程が短く、真の河川性プランクトンはみられない。日本の川でみられるプランクトン動植物は、流域内の湖沼から川へ流入した池沼性のものにすぎない。

川底で生活しているベントスにも植物と動物の両方が含まれている。川底の岩石の表面は、河原の石と違って、顕微鏡的な微小藻類が表面にびっしりと生育しているので、表面がぬるぬるしていて非常に滑りやすい。中流方面における有機物の大部分はこれらの付着藻類によって生産され、大河川下流の泥底部では水草による有機物生産も加わる。上流方面では、落葉や落枝の形で陸上から流入してくる有機物も多い。これらの有機物を餌(えさ)として、原生動物から脊椎(せきつい)動物までの多種多様の底生動物が生活している。上・中流域では、種類数、個体数、重量のいずれをみても、昆虫類が最大の割合を占める。そして、その昆虫類のほとんどの種類は、幼虫期にのみ底生生活を送るが、その時期には、体の扁平(へんぺい)化や流線形化、吸盤の発達といった著しい流水適応を示し、陸上生活を送る成虫期との間に極端な形態差がみられる。

摂食の方法から河川の水生昆虫を次の四つの生活群に分けることがある。(1)破砕食者(落葉などをかみ砕く)、(2)刈取食者(付着性の藻類をこそぎ取る)、(3)採集食者(粒状有機物を漉(こ)し取って食べたり沈殿した有機物を食べる)、(4)捕食者(ほかの昆虫などを捕えて食べる)。このうち、(1)は上流域で、(2)は中流域で、(3)は下流域でそれぞれ多くみられるといったように、これら4群は分布などにも特徴を示す。泥底部の広がる大河川の下流域では、貝類などの生息重量が昆虫類のそれをしのぐこともある。

カワイルカ(哺乳(ほにゅう)類)のような例外はあるが、河川のネクトンは魚類にほぼ限定され、その種類数は一般に下流になるほど増加する。また、上・中・下の3流域でそれぞれ優占的な魚種が異なるので、たとえばアマゴ(またはヤマメ)域―オイカワ域―コイ域といった形で、一つの川の流程を魚で区分する試みもある。

以上の三つの生活型グループのほかに、ミズスマシやアメンボのような水表生物(ネウストン)を区分することがある。また、高等植物のなかで二次的に水中生活に適応したものを水草とよぶことがある。その生育状態から、(1)抽水植物、(2)沈水植物、(3)浮葉植物、(4)浮水植物などに細分される。このうち(2)と(4)は底生生物と水表生物に含ませることもできる。流水中に生育する水草には、全体にしなやかで、匍匐(ほふく)枝や地下茎の発達しているものが多い。なお菌類や細菌類が、水中のあらゆる有機物に付着して無機の栄養塩に還元する、いわゆる分解者として活躍している点は、湖沼の場合と同じである。

[水野信彦]

川の利用

川の水は、農業用水、工業用水、発電用水、飲料用水、都市雑用水(冷房、消火、清掃など)など、その用途は多い。歴史的にも、古代文明の発祥地が大河のほとりであったことはよく知られており、人類はこれまで川をうまく統御して、いかに利水を図るか努力してきたといえる。

なかでも農業用水、灌漑(かんがい)用水としての利用がもっとも古い。日本でも、我田引水のたとえがあるように、水をめぐって争いを起こしたほど農民の生活とは深いかかわりをもつ。また古くから川は軍事上重要な意義をもっていた。日本でも大坂城や熊本城がいずれも川をうまく外濠(そとぼり)として利用していたことは有名である。

上水道水源としての川の利用ではローマの水道がよく知られる。現在でも多くの大都市で水道水源を川に求めている。発電用水は日本では明治以降のことであるが、各地に発電用の人工貯水池、ダムが築造されている。

農業用水、発電用水は水質をあまり変えることなくふたたび川に還元するが、工業用水のなかには再利用には望ましくない廃水が戻されることもあり、水質汚濁の元凶として社会問題視されてきた。また家庭からの下水処理施設が上水道水源の近くに建設された例もある。

淀川や桂(かつら)川、利根川などの例でも知られるように、川は水運の便益を提供するほか、水産資源の供給源でもあり、人類に多大な恩恵を与えてきた。産業の発達につれ、用水需要が増大した現今では利水が最大の効用となり、水利用の高度化を図るために多目的ダムの建設が進められてきた。アメリカのTVA計画、ソ連の自然改造計画はその例であり、日本でも、第二次世界大戦前の河川統制事業計画が戦後に流域総合開発計画と変身して事業が進められている。多目的ダムの宿命として課せられている水位調節問題にみられるように、治水と利水とは両刃(もろは)の剣でなかなか両立しがたい面をもっている。

[髙山茂美]

川と人間生活

川と人類文化

川は人間生活にとって、種々の物質的必要を満たすと同時に、障害や脅威ともなる。川にまつわる豊かな精神文化は、川と人との長年にわたる多義的な関係の反映である。

川のもつ意味は、その本質的部分である「水」に規定される。人が水と接する場としては、川は海と並んで代表的であるが、その水が淡水であるため、飲料水、灌漑(かんがい)用水、洗い水など、その日常生活のなかでの利用範囲はより広い。それらの水は人間生活に不可欠であり、したがって川のある所は古来、人の居住地に選ばれてきた。人類史上、農耕が開始されてから、川はとくに重要性を増したといえるだろう。世界四大文明の発祥地がいずれも大河川の流域にあるのは、河水を灌漑に利用しえたことや定期的氾濫(はんらん)がもたらす沃土(よくど)が大きな生産力に結び付いたからである。古代エジプト人がナイル川を雄牛神に見立てて川岸に祭壇を設け、娘を犠牲として捧(ささ)げて川の神の恩寵(おんちょう)を願ったように、川の恵みと恐ろしさとを知る人々は、宗教をもって川と対面してきた。

水の大きな特徴は不定形であること、つまり「流れる」点にあり、川はこの水の特性をもっともよく表現している。流水は統御できなければ洪水を引き起こしかねないし、また人を溺死(できし)に至らしめる。水死は横死の一つとして特別の葬法をとる地域が多いが、日本では川で死んだ者に対し、仏教由来の川施餓鬼(せがき)や川供養が川面(かわも)や川縁(かわべり)で行われた。一方、流水の力はプラス面に利用されることも多い。動力源に使えば、水車を回して穀物を製粉したり、発電したりすることができる。また水の洗浄作用も流れることによって発揮される。そこで、川は世界各地で人々が禊(みそぎ)を行う場となっている。

日本では、かつて、穢(けがれ)がとりわけひどいと信じられた産褥(さんじょく)死した者の弔いとして「流れ灌頂(かんじょう)」が橋のたもとや川辺で行われた。赤い布や文字を書いた布を張っておき、色や文字があせるまで通行人に水をかけてもらい、穢を流したのである。また祇園(ぎおん)祭、ねぶた流し、七夕(たなばた)など、日本の川祭りは夏に集中しているが、これは、疫病が流行しやすい時期に悪害を川に流す意味があったと考えられる。不浄なものが川を流れていくとき、川下は川上に対してつねに不浄な位置にたつ。川の上と下との間での聖と俗の対立は、川上から神聖なる異人が到来するというような伝承にみられる。

川の流れは山から海へと向かう。ところが中国浙江(せっこう)省の銭塘江(せんとうこう)では、潮の勢いとの加減により、毎年決まった季節に河水の逆流がおこる。それを見物するのが観潮節で、山と海との闘争をテーマとする儀礼や伝承が存在する。ここでは川は、海と山の二つの原理の対立の場となっている。

交通運搬路としての川の占める比重もけっして軽くない。アマゾン奥地の密林地帯などでは川が唯一の侵入路になっているところもある。水流を利用して筏(いかだ)や材木を流すほか、人々はさまざまな動力をくふうして川をさかのぼってきた。日本の方言地図のなかには、川筋に沿って文化が伝播(でんぱ)することを明示するものがある。桃太郎のように水流に乗って出現する文化英雄の説話は地球上に数多く存在する。

川は水流に沿った方向には上と下とを連結するものとして連続性を呈するが、それと垂直に交差する方向に対しては「境界」としての機能をもつ。「精霊流し(しょうりょうながし)」では御霊(みたま)を乗せた船は川を下ってあの世へと帰っていき、あたかもあの世とこの世が川によって結ばれているようであるが、葬礼の際にあの世へと旅立つ死者は、三途(さんず)の川の渡し賃として六文銭を携えて行く。また牽牛(けんぎゅう)と織女(しょくじょ)を隔てるのは天の川である。江戸幕府は街道を往来する人の動きを制限管理するために、大きな川には橋を架けずにおいた。

川の漁労に頼って生活する人々も少なくない。北アメリカの太平洋沿岸に住むチムシアンの人々は、産卵で川を上ってくるサケとろうそく魚(キャンドル・フィッシュ)を捕獲するため、二つの川の間を移動して毎年生活していた。彼らと川との関係はその神話のなかに生き生きと織り込まれている。川でとれる他の魚に比べて、サケ・マス類は食料価値が高く、また漁期が限られていることもあって、産地である北太平洋沿岸地域では崇拝の対象になっており、伝承も豊富である。

川の神や川に住む神聖な動物は大蛇、亀(かめ)、大魚、馬、牛などのイメージで描かれるが、破壊的な力を秘めるとされることが多い。中国貴州省のミャオ族の人々の間には次のような話が伝わっている。川に人をのむ竜がいて人々を悩ましていた。息子をとられてしまった1人の男が、川に入り、自らの命と交換に竜を焼き殺した。数日して父親と竜の死体が水面に浮かぶと、人々は竜の肉を刻んで皆で分け、木で竜船をこしらえて漕(こ)ぎ、人々の恨みを晴らした勇敢な男をたたえた。これが竜船競漕(きょうそう)の由来であるという。

世界の川の信仰のなかでとくに有名なものに、ヒンドゥー教徒たちのガンジス信仰がある。聖地ワーラーナシ(ベナレス)はガンジス川のほとりにあり、巡礼者たちは祈りを唱えながら沐浴(もくよく)をする。それにより前世での罪が償われ、よりよい来世がもたらされると信じられている。母なるガンジスは豊穣(ほうじょう)の源泉でもある。ガンジスの水は瓶詰にして売られ、人々はそれを末期(まつご)の水として使う。彼らの理想は、死んで焼かれたのち、その灰をガンジス川に流してもらうことであるという。

[横山廣子]

川と民俗

カワは本来、水の供給源の総称で、いわゆる河川に対しては「流れ川」「走り川」と区別してよんだのである。広く湧水(ゆうすい)、泉をもカワとよび、その水を生活用、農耕用に導いて一時ためる施設が「ヰ」であり、漢字では井、堰をあてる。その場所をヰドとよび、のちには掘削した施設も同じくよんだ。現在でも中国、九州では、掘った井戸すらカワ、ヰガワとよぶ土地があるのも、それを証明している。

河川についての民俗は広範にわたるが、まず川漁(かわりょう)による収益で、秋にサケが遡上(そじょう)するのをとらえる技術を「鮭川(さけがわ)」(『宇波西(うわせ)神社文書』)といって在地領主の権利とされており、奥羽ではそのころ吹く激しい風を「鮭おろし」(『物類称呼(ぶつるいしょうこ)』)とよんだ。越後(えちご)の三面(みおもて)川や近江(おうみ)の野洲(やす)川のように早くから沿岸の郷村の利権として着目された例もある。上流から沿岸の村々に水を分ける施設が早く発達した地域では、上流に祀(まつ)る神をミクマリ(水分・水別)の神とよぶこともあり、この神の祭祀(さいし)圏は地域社会の水利に基づく連帯性を保障するものであった。また上流の材木を冬に入って下流へ流す作業をカワガリ(川狩)といい、下流での捕捉(ほそく)・貯木に至るまでの種々の慣習が成立した。農耕用水の確保と分配とのためには、各地で高度の水利慣行が発達している。

河川はまた交通上も大きな機能を発揮した。とくに川船という独特の構造をもつ交通機関の発達は、日本の河川には急流が多いという条件を克服しつつ展開をみたものであって、川船に関する習俗の豊かさには心を打たれる。川にはミヅチ(蛟・虬)という怪物が住んでいたことが古典にみえる。河川をつかさどる霊は、一部は水神(すいじん)、弁天などとして祀られたが、多くは零落して、河童(かっぱ)と称する児童の形をした小獣の伝承となって各地に存在している。カッパとは、東国の一部でよんでいたのが全国に普及したものであるが、カワッパ(カワワラワがもと)、カワワランベ、カワタロウ、カワコなどとよぶ土地もあり、古語ミヅチの転訛(てんか)たるメドチとよぶ地もある。東京・品川の祭礼「河童天王」がよく示しているように、6月15日を中心にこうした水辺の祭りが全国的に広がっている。また12月1日を川浸(かわびた)り朔日(ついたち)として、餅(もち)を水辺に供えることも全国的である。水死者の霊を弔い、洪水などの川の災厄を避けようとする儀礼は、中世以来「流れ灌頂」(『塵添壒嚢抄(じんてんあいのうしょう)』)とよばれたが、この語はほとんど、死亡した妊婦の霊のためのものであり、水死者、無縁仏の水辺供養は川施餓鬼とよばれるのが普通である。

[萩原龍夫]

『小出博著『日本の河川』(1970・東京大学出版会)』▽『山茂美著『河川地形』(1974・共立出版)』▽『森下郁子著『川の健康診断』(1977・日本放送出版協会)』▽『井口昌平著『川を見る』(1979・東京大学出版会)』▽『新井正著『日本の水』(1980・三省堂)』▽『阪口豊編『日本の自然』(1980・岩波書店)』▽『水野信彦・御勢久右衛門著『河川の生態学』(1993・築地書館)』▽『畠中武文著『河川と人間』(1996・古今書院)』▽『村本嘉雄ほか著、土木学会関西支部編『川のなんでも小事典――川をめぐる自然・生活・技術』(1998・講談社)』▽『森下郁子・森下雅子・森下依理子著『川のHの条件』(2000・山海堂)』▽『島谷幸宏著『河川環境の保全と復元――多自然型川づくりの実際』(2000・鹿島出版会)』▽『沖野外輝夫著『河川の生態学』(2002・共立出版)』

川の水系パターン(水系模様)〔図A〕

ストレーラーの水流次数〔図B〕

流路の形状要素と基本的水理量〔図C〕

蛇行の変化〔図D〕

川の争奪〔図E〕

先行川と表成川〔図F〕

河川生態系諸構造の源流部から河口部に至…

ガンジス川での沐浴

改訂新版 世界大百科事典 「川」の意味・わかりやすい解説

川 (かわ)

river

rivière[フランス]

Fluss[ドイツ]

雨や雪などとなって地上に降った天水は,斜面を下り,しだいに集まって流れを形成し,山地や平野を流下して湖や海に達する。この水の流路となるところを河道,河道のある谷地全体を河谷という。流れに接する地面を河床と呼び,これを流水ぐるみいっしょにして川あるいは河川という。河川へと水が集まってくる範囲が流域で,二つの河川の流域が互いに相接する界を分水界という。地上に降った水は,すべて河川へと直接流下するわけではなく,一部は地下に浸透し,土壌中を流下し,地下水を涵養する。地下へ浸透した水は,下流で湧出し河川を涵養する。また,降水の一部は,地表面や水面などから蒸発したり,植物の蒸散作用により空中へと戻される。海に達した水もそこで蒸発し,その後冷却されて水滴となり,降水となる。このように,水は地球上や,そのごく表層の地下,および空中を循環しており,河川はその循環過程の中で重要な位置を占める。

河川の源は分水界近くに発達する雨裂であり,降水時のみ流水がある。この谷のはじまりより下流で,河床が地下水面と接する地点から常時流水をみるようになる。地球上に存在する河川には常に水が流れているとは限らない。日本の多くの河川のように,常に流水がみられる河川を恒常河川と呼び,多くは河床が地下水面より低い。河床が地下水面より常に高い場合には降水時や雨季に一時的に流水がみられるだけであり,この河川を間欠河流(河川)という。また,扇状地では堆積物が砂礫(されき)からなり,間隙が大きいので,流水は地下に浸透してしまい,伏流となって地下を流れ,洪水時しか流水がみられないことがある。このような降水時,洪水時に短期間だけ流水のみられる河川は水無川と呼ばれる。アフリカ北部などの乾燥地域で降水時のみ流れる川はワジと呼ばれ,やはり水無川である。上流では流水があるが,河水が蒸発したり,地下に伏流したりして,下流で流水がみられなくなる川がある。これを末無川といい,上流は比較的多雨の山地や氷雪のある山地に発し,下流は乾燥地域に入る河川に多い。日本では扇状地にみられる。

1本の川には,一般に多数の川が次々に集まってくるが,水量,河道の長さ,流域の広さなどにおいて有力なものを幹川あるいは本流と呼び,幹川に合流するものを支川(支流),幹川から分派して直接海に入るか再び幹川に合流するものを派川または派流(分流)という。これら全体を総称して水系または河系と呼ぶ。

河川の長さは幹川のほぼ中心を通る線(河身)の長さで表す。実際には地形図上の幹川流路に河身を記し,曲線計(キルビメーター)などの距離計測器で分水界から河口(海岸線)までの長さを計測して,川の長さが求められる。

流域の地形と河川の作用

河川流域の地形は山間部と平野部で非常に異なる。山間部では浸食作用が働き,谷が形成される。

浸食

川の営む浸食作用すなわち河食作用には岩石や岩層を化学的に溶かしてしまう溶食作用と,流水のエネルギーが物理的に働く作用がある。物理的作用では水そのものが働くことよりも,流水が運んでいる礫などが河床や谷壁を削ったり,そこに堆積していた岩屑や砂礫を削り取ることの方が著しい。浸食作用には,河床を深くする下刻作用と,谷幅を広くする側刻作用がある。下刻作用が著しいと峡谷が形成され,側刻作用が著しいと幅の広い河谷が形成される。

山間部には深い谷が形成されているが,流水の作用だけによって形成されるわけではなく,風化作用の影響が著しい。山地を構成する岩石は長い年月の間には風化して,岩屑となり,重力の影響や斜面への降水の作用により谷底へと落下する。谷底へ落下した岩屑は流水により洗掘されて,下流へと運ばれる。このようにして深い谷が形成される。

運搬

河川に供給された岩屑などを流水が運ぶ作用を運搬作用という。水量が多く,勾配が急で,流速が大きい河川では,岩屑などを運搬する能力が大きい。流水の運搬する物質を荷重といい,その運搬には,溶流,浮流,掃流の三つの形態がある。溶流は岩屑などを溶かしてイオンの形で運搬することであるが,運搬される物質の量は,浮流や掃流にくらべればはるかに少ない。浮流は水中に物質を浮かべたまま運搬することで,水より軽い物質はもちろんのこと,細砂や,より粒径の小さいシルトや粘土なども水中に浮かんだまま運ばれる。一般にこの形式で運ばれる物質は,水に濁りを与えるので懸濁物質と呼ばれる。掃流は砂やより粒径の大きい物質を運搬する場合にみられる。大きく重い砂礫などは河床を転がったり,滑ったりしながら運ばれ,粒径の小さい砂などは,河床でバウンドし,跳躍するように運ばれる。

河床に斜面から供給された岩屑の量が,流水により運ばれる量を上回ると,山間部においても堆積地形が形成される。谷は樹枝状に発達し,下流にいくにしたがって合流を繰り返してゆくが,合流点では合流する河川の河床の高さが一致している。これは一見あたりまえのようであるが,流水の働きを示す特徴である。

堆積

山間部から盆地や平野に出ると,流水のエネルギー量が減少するため,運搬されてきた物質は粒径の大きい順に河床に沈積していく。これを堆積作用という。粒径の大きい順に沈積していくので,多くの場合,まず砂礫からなる扇状地が形成され,下流側に砂礫質の排水の良い自然堤防と粘土質の低湿な氾濫原とが交互する平野,さらに砂泥質の三角州が形成される。扇状地では河川は網状の流路をなし,洪水時には,しばしば流路が一変する。流路が変更された後は,次の機会まで流路が維持され,前の流路は放棄されたり,湧水などによるわずかな流水をみるだけになる。そのため,扇状地から流路が延長されている三角州では,放棄された旧河道がみられることが多い。

蛇行と分流

三角州を流れる河川の特徴に蛇行(だこう)と分流がある。河川は常に直線的に流れているわけではなく,湾曲して流れている。蛇行は曲流ともいい,湾曲して流れる河川の平面形態が蛇が移動しているようすに似ていることから名づけられている。河川の湾曲部の外側の河岸は流水が衝突するため,削られて深くなり淵が形成される。流水は淵で向きを変え,反対側の河岸へと向かい,そこでぶつかって同様に淵を形成する。淵の対岸では,堆積作用が行われ,州が形成される。淵側の河岸は浸食作用により後退し,州側の河岸は堆積作用により前進する。その結果,湾曲がしだいに大きくなり,河川は蛇行する。湾曲の曲率が大きくなるにつれて曲流にはさまれた部分がしだいに細くなり,ついにつながると流水は曲回しなくなるので,湾曲した旧河道部は三日月型の河跡湖となって残る。

分流は三角州でも海岸に近いところにみられ,河川が下流側に分かれて流れることをいう。分流は沿岸流の弱い内湾に三角州が前進していくとき,鳥趾状に三角州が延びるために形成されることが多い。三角州上の河川は扇状地の場合と異なり,河床が平野面より低く,深度も大きいので可航河川である場合が多い。また河口近くでは河床は海面以下であるので,満潮時には潮の流入する潮入川をなし,感潮河川をなす場合が多い。三角州上の河川の水位が潮の干満によって上下することは,洪水の際にとくに重要な意味をもつとともに,近年のように臨海部における工業化・都市化に伴う排水によって河川が汚濁されると,このような感潮域の河川水の浄化は難しく,対策が注目される。

平衡河川

砂礫を運搬する流水が河床に堆積する小石を入れ替えることはあっても,運搬作用のみが行われ,河床の浸食や堆積が進まず,河床変化はほとんど起こらない状態の河川を平衡河川という。平衡状態に近づいた河川の縦断面が示す曲線形は上流に急で下流に緩やかな放物線またはサイクロイド曲線をなすようになり,これを平衡曲線という。平衡の概念は,水系内の1ヵ所にでも河床勾配の変化が生ずるような変化が起こった場合には,その影響がほとんど全水系に波及するという認識に基づいている。したがって堤防やダム,橋などの建設は全水系の自然に大きな影響を与えることになるが,適切な河川工事を行うことによって河川の平衡状態を成立させることが可能と考えられている。

河流と河水

水位

川のある地点の水面の位置を水位という。これを実測するには,量水標の目盛によって水面の位置を読むか,河水と通じた井戸の中に浮標を浮かべ,その昇降を自記させる。水位は降雨の有無や季節変化などによって変動するため,その日間,月間,年間および永年間の変動を記録し,それぞれ水位の日変化,月変化,年変化および永年変化を求める。これらの変化の中で次のような種々の水位が定義されている。(1)渇水位 1年のうち355日はこれを下がらない水位。(2)低水位 1年のうち275日はこれを下がらない水位。(3)平水位 1年のうち185日はこれを下がらない水位。普通,年平均水位よりわずかに低い。(4)豊水位 1年のうち95日はこれを下がらない水位。(5)最多水位 1年のうちでこの水位の日数が最も多い水位。(6)平均渇水位,平均低水位,平均平水位 それぞれの水位をそれぞれ数年にわたり平均したもの。(7)高水位 毎年1~2回起こる出水時の水位。(8)洪水位 数年に1回という程度の洪水時の水位。

流速

流水の速度は水路の勾配,水路を構成する物質,流水中に含まれる物質,水深および横断面,流水の比重などに関係する。ふつうは表面に近く大気に触れない流れの中央部が最大で,両岸や底に近づくに従って減少する。水路横断面の平均流速は最大表面流速の0.8倍程度である。水面流速を知るためには,ふつう,一定距離をうきが流れる時間を測り,距離を時間で割ってメートル毎秒(m/s)の単位で表すがその精度は高くない。最近は空中写真によってかなり高い精度で測定ができるようになっている。また任意の深さの流速を知るには流速計を用いる。流水の平均速度は勾配が大きいほど速く,同一勾配なら水深が大きいほど速い。また水中に砂礫を多く含むほど減少する。これに関してシェジーAntoine de Chézy(1718-98)はVm=C\(\sqrt{RI}\)という公式を与えている。ここでVmは水路断面の平均流速,Iは水面勾配,Rは径深,つまり断面を潤周(断面上水路壁の水に接する部分の長さ)で割った商,Cは水路の床面に関する定数(シェジー係数)である。

流量

ある川のある地点の横断面を単位時間ごとに流過する河水の体積を流量という。一般に立方メートル毎秒(m3/s)を単位とするが,日本では立方尺毎秒のことを〈個〉と呼ぶことがある。ある地点の流量を知るには,その地点の水位ごとの断面曲線と水位ごとの平均流速曲線から流量曲線を求めて知ることができる。河川の流量は流域面積の大小,降水量の多少,河床勾配などによって決定されるから河川による地域差がある。また一つの川の流量には季節的変動がある。すなわち,熱帯地方の川のように雨水だけの川では流水量の変化はだいたいにおいて雨量の変化に従い,冬季に積雪のある所では気温が上がれば積雪が溶けて流水が増す。日本では二つの変化型に大別される。一つは北海道や日本海側のように融雪期に流量が極大をもつ型,他は太平洋側とくに南海地方のように梅雨および台風期に流量が大きくなる型である。近年のように数多くのダムや取水堰(せき),河口堰の建設など河川に対して人工が加わってくると,従来のような自然のままの状態で流量を把握することは難しい。なお,最大流量と最小流量の比を河況(河状)係数という。日本のように島国,山国,多雨国で,しかも流域平均幅員が小さく一時に激しい豪雨に見舞われる国の河川では,河況係数は諸外国に比較してきわめて大きい。つまり流量の変動の大きいことは,洪水時に運ぶ土砂の多いこととともに日本の河川の最も特徴的なところである。

水質

河川の水量とともに水質は重要な要素で河水の利用上不可欠のものである。水質の成分のうち最も普通に化学分析が行われるのは,カルシウム,マグネシウム,ナトリウム,カリウム,鉄,アンモニウムなどの陽イオン,炭酸,硫酸,塩素,硝酸,リン酸などの陰イオン,その他ケイ酸,酸素などの成分である。なお近年,河川の有機汚染に関して環境基準設定のために測定されている項目は,pH,BOD(生物化学的酸素要求量),SS(浮遊物質量),DO(溶存酸素量),大腸菌群数となっている。

水質を決定する要因として,自然的要因では流域の地質・岩石,降水,温泉,海洋など,社会的要因では都市,鉱山,工業,畜産(養豚)の排水などがあげられる。

日本の河川の水質の特徴は次のようなものである。(1)塩分総量が少ない。これは雨量が多く,蒸発が少なくて湿潤であり,流速が大きいためである。(2)ケイ酸,硫酸の含有量が多く,アルカリ度やカルシウムが少ない。火山地域が広く,石灰岩地域に乏しいことなどのためである。(3)ナトリウムと塩素の百分率が高い。これは風送塩,温泉,鉱泉,人類活動,地質・岩石などによる。これらの平均的特徴のほかに,異常に酸性の強い河川があり,酸性河川と呼ばれる。火山性温泉や硫化鉱床の浸出水などのために多量の硫酸や塩酸を含んでおり,pHは約5.0以下で,飲用はもちろん,水産,農業,工業などの用水に不向きで毒水河川ともいわれる。すかわ(須川,酸川,酢川)とか渋川などの名前がついているものが多い。

河川の開発と保全

古来から人間は河川と深いかかわりをもってきた。文明の発祥地も,黄河,インダス川,ガンガー(ガンジス)川,ティグリス・ユーフラテス川,ナイル川などの大河川流域にあることはよく知られている。日本文化を支えてきた稲作も水を供給してくれる河川とのかかわりが深い。古くから人間は水資源を供給してくれる母体として河川を利用してきた。それと同時に,氾濫による被害に苦しめられてきた。この水利用と治水という二つの目的に沿うように,人間は河川に対して技術を働かせてきた。現在,その結果が,山間部では多数のダムの建設,平野部では連続堤の建設となって具現されている。しかし,忘れてならないのは,河川を生き物としてとらえ,人間環境としての河川の意義を水利用や治水に限らずに,より広く考えようとする視点をもつことである。河川は源流から河口まで流域というシステムを形成し,流域システムは地球上の水が循環するシステムのサブシステムとして重要な位置を占めている。したがって,河川の開発や保全には,流域全体のもつ特性を考慮しなければならないと同時に,河口より先の海への影響も考慮されなければならない。たとえば,大河川の上流にダムを建設し,治水,発電,水利用などに役立てようとすると,ダム湖より上流では堆積が進み,河床が上昇し,氾濫が頻発するようになり,下流では河床の浸食が進み,さらに,河口付近の海岸では土砂の供給が減少することにより,海岸浸食が発生する。また,河川の流量が減少するため,河川としての景観が損われると同時に,工場や家庭などからの排水を浄化しきれず,水質の悪化が進行する。丘陵地内や台地内に源流をもつ中小河川の流域に都市化が進行すると,降水が浸透できる地表面が減少し,降水は一挙に河川に集中し,氾濫を起こして水害を多発させている事例が多数報告されている。流域全体が一つのシステムとして機能しているところに,人間がシステムを考慮に入れず技術を駆使して働きかけると,流域のシステムを通じて,その影響が波及していく。その結果,河川の荒廃を招き,水のある空間という人間にとって重要な環境の一部を損ねることになる。大都市の河川は,河川というよりも排水路という色彩を強めつつある。日本は島国であるので,国際河川をもっていない。日本に現在みられるような河川への接し方を,国際河川に行ったならば,下流側の国々との軋轢が発生するのは避けられないであろう。国際河川をもたないことも,河川環境に気を配らずにきた一つの理由になっている。河川環境の改善を求めて,流域全体を管理・保全することを前提として,水資源開発,森林開発,土地利用などの諸計画が立案されることが望まれる。そのことによって,河川にも人間環境の一部としての地位が継続的に確保される。

→河川計画 →河川法 →洪水 →水運 →分水界 →流域

執筆者:松田 磐余+三井 嘉都夫

川の生物群集

川の生物群集は,上流・中流・下流などの川の大きな区分(河川形態型)や,瀬や淵などの小さな区分(河床型)によって異なっている。上流では一つの蛇行区間に多くの瀬と淵が連続し,水は滝のように落ち込むが,中流では1蛇行区間に瀬と淵が一つずつ交互に出現し,水は瀬から淵へ比較的なめらかに流れ込む。瀬は水表面が大きく波立っている早瀬と少し波立って底が浅い平瀬に分けられるが,下流ではこのような波立った瀬ができない。淵の底には泥や砂が多いが,平瀬から早瀬になるにつれて流速が増してしだいに川底の石が大きくなり,石も積み重なって浮石が多くなる。これらの流速や川底の状態,水温,溶存酸素そのほか水中の物質の質と量が川の生物の生活を制約する。

川の生物の特徴

上流や中流の流れの速いところにいる生物には流れないための特徴がみられる。ケイ藻,ラン藻,緑藻などの付着性の藻類は寒天質の付着器をつくって石にくっつくし,水底の小動物はカゲロウの幼虫やドロムシの幼虫のように扁平な形あるいは流線形をしていたり,ブユやアミカの幼虫のように吸盤で石にくっついたり,またトビケラの幼虫のように石に巣をくっつけてその中に入っていたりする。川は溶存酸素が多いので川の動物は一般に物質交代が盛んで酸素の不足に弱く,また水温の変化にも弱い。川は場所により環境が変わり,それに応じて生物相が違っている。おもに水温の違いによって水生昆虫が川の上流から下流へとすみわけていたり,季節的にすみわけていたりするし,また水温は同じでも流速とか底質によってすみわけている場合もある。

上流域の生物

上流域では川底に大きい石が多く,夏でも水温が低いので,低温に適したイワナやヤマメがすむ。石の表面には微小な付着藻類が繁殖し,これを餌とするカゲロウやカワゲラ,トビケラの幼虫,さらにこれを餌にする魚類が育つが,魚類は川へ落ちたり水面近くへくる陸上の昆虫なども餌にしている。

中流域の生物

瀬には石が多く,その表面には付着藻類がよく繁殖するのでこれを食べるカゲロウやトビケラの幼虫などの水生昆虫が多く,さらにアユやウグイ,オイカワ,ボウズハゼなどが直接付着藻類を食べる。食藻性水生昆虫はさらに食虫性水生昆虫に食べられたり,これらの水生昆虫がさらに雑食性の魚類であるオイカワやウグイ,食虫性の魚類のカワムツ,ムギツク,アカザなどに食べられたりする。アユは付着藻類がよく生育する瀬で1尾あたりおよそ1m2の広さの縄張をもって生活する。淵では付着藻類も少なく,底生動物も少ないが,魚類にとっては淵が重要なすみ場所になる。中流域にはコカナダモ,エビモなどの水草が川底に生育するところもあり,雑食性の魚がこれを食べることがある。

下流域の生物

下流域は流れがゆるやかで底には砂や泥が多いので,オオカナダモなどの水草が繁殖するが,石が少ないために付着藻類は少ない。しかし上流・中流から流されてきた付着藻類その他の有機物を餌として底生動物が繁殖し,雑食性のコイやフナが育つなど湖沼に似た生物相がみられる。河口付近に海水の侵入があるところでは,アオノリなどの海藻が生育したり,微小な付着藻類や,底生動物も汽水性や海水性の種がみられる。貝類ではヤマトシジミやカキが育つし,魚類ではボラ,スズキ,クロダイなどが入ってくる。

川と海を回遊する動物

サケは産卵期に海から川の上流へ溯上し,卵はふ化すると稚魚は海へ下って成長する。アユも秋に川でふ化した仔魚が海でプランクトンを食べて数cmほどに成長し,翌春川へ上ってくる。ウナギは海で産卵し,稚魚のシラスウナギとなって秋から春にかけて川へ上ってくる。その他ヨシノボリ,シシャモ,カワヤツメなども川と海を回遊するし,ボラやスズキは汽水域のみでなく淡水域にも入り,かなり上流まで溯上することがある。これらの魚類は,えらと腎臓で淡水と海水の濃度変化に対応して,塩分や水分の出し入れを調節している。

川の生物と水質汚濁

川の水に有機物が入っても細菌や原生動物などの微生物の力で水は浄化されるが,汚水の量が増えるとその浄化作用がまにあわず汚濁が進み,その濃度や種類によって生物相も変わってくる。生物相によって汚濁の程度を示す方法として生物学的水質階級がつくられている。水中の有機物が非常に少なくて水中の酸素が多い所では付着藻類の種類が多く,カゲロウ,トビケラ,カワゲラなどの水生昆虫の種類も非常に多い。これはふつう川の上流部で,ここを貧腐水性水域という。少し有機物が多くなると,これが分解されて無機物も多くなり,付着藻類や水生昆虫,魚類などの生物量が多く,アユもすめる。ここをβ中腐水性水域という。もっと有機物が多くなると細菌が増え,溶存酸素も少なくなる。植物も動物も種類が少なくなり,原生動物やイトミミズ,ヒル,モノアラガイなどのほか魚もナマズ,コイ,フナ,オイカワなど限られた種類がすめる程度となる。ここをα中腐水性水域という。さらに有機物が多いと,水中の溶存酸素は極端に少なく,主として細菌と一部の原生動物が生活するだけで一般の植物や動物はすむことができない。これが強腐水性水域である。

川の生物の保護

水質汚濁のほかダムの建設や治水工事,取水工事のために川の自然の状態は著しく変えられつつある。瀬や淵の消失,礫底から砂底への変化,堰堤による流れの中断などによって川の生物は種類数も個体数も減少している。一方では,このような生物への影響を少なくするために魚道や魚巣ブロックを設けたりもしているが,河川工事と河川生物の保護を両立させるためには,工事の際にできるだけ自然状態を残すくふうが必要で,一部で試みられ始めている。

執筆者:日下部 有信

世界の神話,伝承

中国の水系をととのえた功績は,夏の禹王の治水伝説として伝えられているが,中国の河川を代表するのは,五岳に対比される四瀆(しとく),すなわち江(長江),河(黄河),淮(淮河),済(済水)の4河川である。《礼記》王制篇には,天子は四瀆をはじめとする天下の大川を祭り,諸侯はそれぞれの領国内の大川を祭るものとされている。地勢が東方に向かって傾斜する中国においては,川はそもそも東に向かって流れるものと考えられた。〈海は東流を辞せず〉(《荘子》徐无鬼篇)といわれるように,〈東流〉は川の代名詞ですらあった。《史記》大宛伝が,于闐(うてん)から西の地域では川は西流して西海に注ぐと記したのは,張騫(ちようけん)の西域遠征に伴って得られた新知識であるとともに,そこには率直な驚きの気持がこめられている。《管子》水地篇では水を大地の血気と呼び,人間の肉体の筋脈にたとえているが,中国人が川の流れにいかなる象徴を見いだしたか,そのことは孔子が川のほとりに立って〈逝(ゆ)く者はかくのごときか,昼夜を舎(お)かず〉(《論語》子罕篇)と詠嘆したことばによって考えられよう。唐代以前の人々はこれに時間の推移がもたらす無常感を感じとり,新儒学がおこった宋代以後の人々は生々発展してやまぬ進歩の観念をよみとったのである。

あらゆる河川には神々が宿った。馮夷(ふうい)の化身という黄河の神の河伯,それは西門豹の伝説で知られるように女性の人身御供を要求し,李冰の伝説にあらわれる江神も同様である。あるいはまた《洛神賦図》に描かれる洛水の神の宓妃(ふくひ),《楚辞》にうたわれる湘水の神の湘君と湘夫人などの女神たち。道教では〈水官〉とか〈水府〉と呼ぶ神々の世界を川のなかに想定して〈天官〉〈地官〉とともに三官と称し,五斗米道教団では水官の神々に文書をささげて病気の平癒を祈った。仙経の伝授の際にも,黄金を川に投じて神々と盟約をとりかわす儀式が行われた。

執筆者:吉川 忠夫 古代ギリシア人は,オケアノスという巨大な川が円盤の形をした大地の果てを環のように取り巻いており,世界中の川や泉の水はすべてそこから流れてくると信じていた。その数が3000といわれる地上の川はすべて,男神でもあるオケアノスが妹の水の女神テテュスTēthysを妻にめとって生ませた息子たちで,オケアニデスŌkeanidesと呼ばれるこれも3000人の水の精たちは,その姉妹とされていた。豊饒の源である反面で好色でもあり,自在な変身の能力をもつとみなされていた河神たちの性質は,その長兄ともいわれるアケロオスAchelōosに関する神話に特によく表れている。彼は牡牛や大蛇などさまざまなぶきみな姿をとって,カリュドンの王オイネウスのところにやって来ては,王女のデイアネイラにしつこく求婚していた。そこへ英雄ヘラクレスも彼女に求婚に来たため,両者のあいだで闘いが行われ,アケロオスは牡牛に変身したところでヘラクレスに角を1本折り取られてしまい,ついに降参した。この角が,あらゆる果実や財宝を無尽蔵にあふれ出させるコルヌコピア(豊饒の角)になったのだという。

インドとイランでは川は女神とみなされた。古くは特に,インドではサラスバティー,イランではアナーヒターと呼ばれた神話的聖河が,大女神として崇拝された。後代のヒンドゥー教の信仰の中で最大の位置を占める聖河はガンガーだが,神話によればガンガーという名のこの川の女神は,もとは大神ビシュヌのかかとから流れ出て天界にいたが,あるときバギーラタという王が行った非常な苦行の功徳によって地上に下ることを余儀なくされた。このとき,天から猛烈な勢いで落下してくるガンガーを地上で待ち受け,額で受け止める難役を務めたのがシバ神で,このことを記念して彼は以後ガンガーダラともあだ名されるようになった。ガンガーは彼の額から7筋に分かれて地上に流れ落ち,その一つがガンガー川になったのだという。

→洪水神話

執筆者:吉田 敦彦

日本における川の支配と民俗

古代社会では,川は律令制的な公私共利の公水として用益されたが,反面〈禁河〉に代表されるような王権による漁労(狩取,川漁),交通,用水などの独占利用も行われた。後者の系譜をうけて,中世の権門寺社による荘園制的な河川支配が成立した。そこでは第1に,流域の土地に対する荘園制的土地所有の一部として河流が領有されていた。例えば山城国山田荘では,荘内を流下する川からの住民の私的な用水路掘削や下流域の他荘住民による引水までをも,堰破壊,屋根破却の罰則によって禁制するという強力な河川領有が,水源地一帯の山林畠地の領有によって根拠づけられていた。第2に,このような河川領有は,河川水運の要衝を占める荘園においては,津料,河手などの交通料徴収に発展したが,それが単なる押し取りでない場合には,川津の維持や川守(かわもり)などになる川除(かわよけ)(治水),河川管理の経費を口実としていたことにも留意しなければならない。

川は国,郡,荘園などの境となることが多いが,流路の変化は境相論をひきおこすこともあった。また灌漑をめぐりしばしば水論がおこっている。近世初期には利根川,淀川,北上川など多くの川の付け替え工事のほか高瀬川の開削も行われ,水運の盛行に伴って河岸(かし)が発達したが,木曾川のように材木,筏を流すために水運が制限された川もある。旧河道や低湿地は新田開発の対象となったが,水損地は川成,流作場とされた。渡河点には渡しや川越(かわごし)が行われ,橋が架けられたところは比較的少ない。

天与の水の恩恵は,川の流れとなるとき,より具体的に発現し,神聖視される。一方で,川は洪水を起こしたり,水死の場となることもあるので,畏怖の対象となる。〈川の国〉といわれる日本では,高瀬舟に代表されるかつての川船の道筋を地図に入れると,かなり密に日本中を覆う。川は水の神の通路と考えられ,とくに源流に対する神聖視は強い。川上を貴種・英雄降誕の原郷と考え,〈桃太郎〉の昔話をはじめ,水辺に現れる〈小さ子〉説話をはぐくんだ。逆に,海から漂い来る寄り神が,川をさかのぼって訪れるという信仰もある。日本の川の諸要素を,およそ包括するとみられる利根川水系の水神信仰は,つぎのように類別される。(1)飲料水の守護神,(2)船頭や漁民の祭る水神,(3)洪水にかかわる防水の神,(4)水界の妖怪すなわち河童伝承にみる水神,(5)椀貸淵・竜宮淵伝説にみる水神などである。

川に関連する年中行事をみると,夏のころに集中している。これは生産暦の上で初夏は麦の収穫期であるとともに,稲田に十分な水が必要な時期だからである。さらに本格的な暑季を前にして稲につく虫を駆除したり,悪疫流行に備え,悪霊を追い払うことを目的とする川祭・夏祭が盛行する。夏の川祭には,川開き,氷の朔日(ついたち)(6月1日),河童祭,川施餓鬼(せがき),虫送り,人形流し,ナヌカビ(七日目)の行事,七夕などとつづく。都会風の川開きも,農村の川祭に端を発したものであろう。8月初旬に営まれる東北の三大祭は,川に深くかかわる夏祭の習俗が素地となっている。夏祭,盆行事から約半年後の師走朔日にも川渡り,川浸りなどと呼ばれる水神信仰の行事が目だつ。

また,人の一生のたいせつな折目に行われる儀礼にも,川と関係の深い行事が多い。とくに誕生,産育,葬送などの儀礼に顕著なのは,生命と川,水の神との関係を示唆する。また〈音無川〉〈水無川〉〈白髭水〉など,川にまつわる伝説も豊富である。河川敷(河原)利用の人文的意義は大きく,川は人生とのかかわりに尽きない話題を提供する場である。

執筆者:保立 道久+北見 俊夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本歴史地名大系 「川」の解説

川

川

かつらがわ

比良山系の西、

〔天台修験の地〕

鎌倉時代前期に作られた「葛川縁起」は、貞観元年(八五九)修行の地を求めてわけ入った天台僧の相応が地主神の思古淵大明神よりこの地を譲り受けたのが、葛川の始まりと伝える。同縁起によれば、相応は思古淵大明神より、東は比良峰、南は「黄之滝南行一里花折谷」、西は「駈籠谷鎌鞍峰」、北は「右淵瀬」をもってそれぞれ境とする範囲を与えられたという。なお相応が明王を拝した三の滝のある

一帯は山林に覆われるが、仁平二年(一一五二)には常住僧が「有験之霊窟無縁之浄域」として、「十方杣人等」が葛川山内に闖入するので、その立入禁止を行者に訴えている(一月二二日葛川常住僧等解)。しかし山林は聖なる地であるばかりでなく、経済的基盤をもたらすものであり、早く鎌倉時代より材木の切出し、紺灰作りなど、豊かな山林資源をもって生活の糧を得ており(文永六年一〇月伊香立庄庄官百姓等二問状案)、室町時代には「足駄檜まさ」が諸々の若狭荷とともに若狭街道を通って京都に運び出されている(応永七年と推定される三月二四日付円明坊兼慶書状)。宝徳二年(一四五〇)三月一四日に京都の材木商人が提出した請文によれば、葛川から出される「四六まないたいろいろ、杉まさ板」などの材木は必ず京都の材木座を経由して売却されることになっていたという。

川

川

いわしがわ

川

川

あしかわ

箱根宿内

川

川

よもがわ

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

普及版 字通 「川」の読み・字形・画数・意味

川

常用漢字 3画

[字訓] かわ・ながれ

[説文解字]

[甲骨文]

[金文]

[字形] 象形

水の流れる形。〔説文〕十一下に「

(貫)

(貫) (くわんせん)して

(くわんせん)して

する水なり」(段注本)とあり、

する水なり」(段注本)とあり、 (せん)の声を以て説く。〔詩、大雅、雲漢〕に焚(ふん)・

(せん)の声を以て説く。〔詩、大雅、雲漢〕に焚(ふん)・ (薫)(くん)・聞(ぶん)・遯(とん)と韻しており、それが古音であろう。仮名の「つ・ツ」の字源と考えられている字である。

(薫)(くん)・聞(ぶん)・遯(とん)と韻しており、それが古音であろう。仮名の「つ・ツ」の字源と考えられている字である。[訓義]

1. かわ、ながれ。

2. 川の流れるところ、川原、みち。

3.

と通じ、尾竅。

と通じ、尾竅。[古辞書の訓]

〔和名抄〕川 加波(かは)〔名義抄〕川 カハ〔字鏡集〕川 カハ・ナガル・トホル・ツラヌク

[部首]

〔説文〕〔玉

〕に

〕に ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・侃・州の九字を属する。

・侃・州の九字を属する。 (けい)は織物のたて糸をかけた形。

(けい)は織物のたて糸をかけた形。 (とつ)・

(とつ)・ (よく)・

(よく)・ (れつ)は頭毛の象。侃の従うところは、古くは彡(さん)の形であった。

(れつ)は頭毛の象。侃の従うところは、古くは彡(さん)の形であった。 (いつ)は祝誓の器である曰(えつ)を水で

(いつ)は祝誓の器である曰(えつ)を水で す形。川流の意に従うものは

す形。川流の意に従うものは (よう)・

(よう)・ (さい)・州の三字のみである。

(さい)・州の三字のみである。 は水害で閉ざされた邑で、「

は水害で閉ざされた邑で、「 (ふさ)ぐ」意。

(ふさ)ぐ」意。 は川流が塞がれて

は川流が塞がれて 流する水災の象で、災の初文。州は川の中洲である。

流する水災の象で、災の初文。州は川の中洲である。[声系]

〔説文〕に川声として、

(巡)・訓・順・馴・

(巡)・訓・順・馴・ ・

・ の六字を収める。順の金文は

の六字を収める。順の金文は (渉)に従い、

(渉)に従い、 の字形にしるされている。川声の字は、声義において通ずるところがある。

の字形にしるされている。川声の字は、声義において通ずるところがある。[語系]

川・

thjyu

thjyu nは同声。順djiu

nは同声。順djiu n、

n、 ziu

ziu nも声の近い字で、順は水に臨んで拝する形、

nも声の近い字で、順は水に臨んで拝する形、 は水辺をめぐる形。いずれも神事に関する字であろう。

は水辺をめぐる形。いずれも神事に関する字であろう。[熟語]

川阿▶・川域▶・川界▶・川海▶・川潰▶・川岳▶・川壑▶・川漢▶・川

▶・川気▶・川渠▶・川境▶・川曲▶・川禽▶・川径▶・川谿▶・川決▶・川竭▶・川原▶・川源▶・川口▶・川后▶・川行▶・川衡▶・川光▶・川谷▶・川

▶・川気▶・川渠▶・川境▶・川曲▶・川禽▶・川径▶・川谿▶・川決▶・川竭▶・川原▶・川源▶・川口▶・川后▶・川行▶・川衡▶・川光▶・川谷▶・川 ▶・川室▶・川壌▶・川上▶・川色▶・川岑▶・川浸▶・川沢▶・川地▶・川

▶・川室▶・川壌▶・川上▶・川色▶・川岑▶・川浸▶・川沢▶・川地▶・川 ▶・川亭▶・川塗▶・川途▶・川

▶・川亭▶・川塗▶・川途▶・川 ▶・川

▶・川 ▶・川阜▶・川北▶・川游▶・川容▶・川壅▶・川流▶・川梁▶・川霊▶・川路▶

▶・川阜▶・川北▶・川游▶・川容▶・川壅▶・川流▶・川梁▶・川霊▶・川路▶[下接語]

川・河川・回川・巨川・谷川・山川・支川・小川・逝川・晴川・

川・河川・回川・巨川・谷川・山川・支川・小川・逝川・晴川・ 川・大川・百川・沃川

川・大川・百川・沃川出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「川」の意味・わかりやすい解説

川【かわ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「川」の意味・わかりやすい解説

川

かわ

「河川」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の川の言及

【四川[省]】より

…中華人民共和国南西部にある省。略称は川,蜀(しよく)。面積48万8000km2,人口8323万(1995)。…

※「川」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

〈セン〉かわ。「

〈セン〉かわ。「 〈かわ(がわ)〉「

〈かわ(がわ)〉「