改訂新版 世界大百科事典 「プレートテクトニクス」の意味・わかりやすい解説

プレートテクトニクス

plate tectonics

固体地球の表面が十数個のかたい板(プレートplate)によってすきまなく覆われていて,それらの板どうしの相対運動に基づいて板と板との境界に沿って種々の地学現象が引き起こされるとする考え。1960年代半ばまでに出そろった世界中の深海底観測結果をみると,深海底の大部分は滑らかで,堆積物はほぼ水平に積もっていることがわかった。この事実から,深海底はいったんでき上がってしまうとその内部では変形しないで,剛体板としてふるまうという考えが広まった。同じ頃,全世界の陸上観測網の整備によって地震の震源分布が精密に決められるようになり,地震がしばしば起こるのは,ごく狭い帯状の地域に限られることが示された。さらに,一つの地震(とくに初動の向き)をいろいろな方位にある観測点で観測したデータを集めて,地震を起こす源となる力の分布(発震機構)がわかるようになった。地震を起こす力は一つの面に沿う断層運動を起こす力と同等であることが証明されていたが(地震),その力の向きと性質(圧力か,張力か,ずれ力か)はそれぞれの地域で規則性があることが判明した。これらの基礎事実と,その頃広く受け入れられるようになった海洋底拡大の考えとが結びついて,プレートテクトニクスの概念ができ上がったのである。カナダのウィルソンJ.Tuzo Wilson(1965),イギリスのマッケンジーDaniel P.McKenzie(1967),フランスのル・ピションXavier Le Pichon(1968),アメリカのモーガンW.Jason Morgan(1968)とサイクスLynn R.Sykes(1968)ら(かっこ内は主要論文の発表年)が,この理論の成立にとりわけ重要な役割を果たした。

プレートには,主として海底から成るものと,主として陸から成るもの,および海と陸が半々に近いものがあり,前2者はそれぞれ海洋プレート,大陸プレートと呼ばれることがある。この呼び方は必ずしも海と陸の全面積の大小にはよらず,たまたま注目するプレート境界に海があるか,陸があるかによって名づけられることが多い。いずれにしても,一つのプレートの中に海と陸が共存しても,水平運動に関する限り海と陸はまったく一体となっていて,二つの間で何も相互作用は起こらない。

プレートの境界

二つのプレートの境界としては,その相対運動の形態に基づいて次の3種類が考えられる(図1)。(1)互いに遠ざかる(発散する)。(2)互いにぶつかり合う(収束する)。(3)互いに横にすべる。

発散型プレート

この種の境界では二つのかたいプレートの間に裂け目ができる。裂け目に沿って浅い地震が起こるが,その源となるのはプレートが遠ざかる方向に平行な主軸をもつ張力である。

裂け目には直ちに地球深部からマグマが昇ってきて埋め,冷えて固まる。この過程が繰り返されるので,この境界ではプレートは次々に付け加えられ,面積を増す。この典型が大洋中央海嶺における海底の拡大である。しかし発散型プレート境界にはアフリカ大地溝帯のように,陸と陸が裂けたばかりで,その裂け目にはまだ海底ができていない所もある。

収束型プレート

この型の境界では,二つのプレートの境界部が海であるか陸であるかによって異なったできごとが起こる。海洋プレートは,大陸プレートやその下のマントルよりも重いので,大陸プレートと海洋プレートがぶつかると,海洋プレートは境界線に沿って折れ曲がって,陸のプレートの下へ斜めに沈み込む。境界線上には細長いくぼみを生ずる。これが海溝である。

海洋プレートが折れ曲がる付近と,海洋プレートが大陸プレートの下部とこすれ合う面上,および沈み込むプレートの先端部には,それぞれの部分に生ずる応力によって多数の地震が起こる。とくに,沈み込むプレートのほぼ上面に沿って並んでいる地震は深発地震面として知られ,沈み込むプレートの形を近似的に表すものとみなされている。海溝とそこから斜めに沈み込んだプレートをサブダクション帯(沈み込み帯)と呼んでいる。

海洋プレートと海洋プレートが互いに収束する(たとえばマリアナやトンガのような)場合も,どちらか一方の海洋プレートが他方の下へ沈み込む。海洋プレートはその下のマントルに比べて重いので,いったんこのような沈み込みが始まると,海洋プレートがとぎれない限り,沈み込みは長時間継続することになる。

これに対し,大陸プレートと大陸プレートが収束する所では,沈み込みは起こらない。大陸プレート上部をつくる大陸地殻は一般にマントル物質に比べてはるかに軽いので,海洋プレートのようにマントル深くまで沈み込めないのである。そのために,大陸どうしがぶつかった所では大きな圧縮力を生じ,断層や褶曲を生ずる。大陸地殻が重なり合って厚さを増すこともあるが,この場合にはアイソスタシーを保つように陸地は隆起して高い山をつくる。この一連の過程を大陸プレートの衝突collisionという。アルプスやヒマラヤなどの高い山脈は,それぞれユーラシアプレートとアフリカプレート,ユーラシアプレートとインド(オーストラリア・インドプレートの北西端)の衝突によってできたもので,その造山過程はいまもって進行中である。また伊豆半島は本州中央部と衝突していて,赤石山脈などの隆起を引き起こしている。

横すべり型プレート

二つのプレートがその境界と平行な相対運動をしているときは,境界に沿っては両プレートの面積は不変である。この境界が別の二つのプレート境界の橋渡しをするとの観点から,これをトランスフォーム断層と呼ぶ。この断層は,海底では大洋中央海嶺に沿って多数みられるが,それが上陸したものが北アメリカ西岸に近いサン・アンドレアス断層である。

横すべり運動がみられるのは,トランスフォーム断層が別のプレート境界(中央海嶺など)の橋渡しをしている区間だけに限られるが,断層に沿って形成された急な崖または谷状の地形は,その外側にも残って断裂帯と呼ばれる。東太平洋のメンドシノMendocino,マレーMurrayなど(崖地形),大西洋のロマンシェRomanche,チェーンChainなど(谷地形)の断裂帯はとくに雄大で,2000km以上にわたってたどれるものもある。断裂帯に沿ってはプレート相対運動は現在はみられないが,その走向はかつてのプレート相対運動に平行なので,過去の運動を復元するときに相対運動の方向の化石としての役割を果たす。

プレート相対運動

現在のプレート

プレートは地球という球面上の剛体板であるから,その運動はオイラーEulerの固定点定理によって地表のどこかの点(オイラー極)に立てた鉛直軸のまわりの回転として表すことができる(図2)。n個のプレート間には(n-1)個の相対運動が,それぞれのオイラー極の位置と回転角速度によって与えられる。

隣接するプレート間の相対運動のオイラー極は,(1)プレート境界に起こる地震の発震機構から求められた相対運動の方向と,(2)トランスフォーム断層の走向から決めることができる。プレート運動が少なくとも過去数百万年間は向きを変えなかったとすれば,(3)断裂帯の走向もオイラー極を決めるのに利用できる。

プレート相対運動の速さを求めるのは,運動の向き(オイラー極の位置)を決める以上に難しい。ふつうは相対運動はすべて地震を伴うとして,一定期間に起こった地震動の大きさの平均から求められる相対運動の大きさを使うか,縞状磁気異常の幅から,発散型プレート境界における過去数百万年間の平均拡大速度を決めてプレート運動速度とみなす。しかし,プレート運動には地震(破壊)を伴わないやわらかい成分もあると考えられているし,中央海嶺の軸部やアイスランドの割れ目噴火の詳しい調査から,数万年以下の時間スケールでみると,プレート運動は断続的らしいともいわれるので,時間の尺度を変えると話は複雑になる。

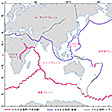

ミンスターJ.B.Minsterら(1974)は全世界の106個のプレート間地震のスリップ方向,62個の断層の走向,68の拡大速度データを用いて,11個のプレートについて最もつじつまが合うオイラー極の位置と角速度(〈RM-1〉と呼ばれる解)を与えた。ミンスターとジョルダンT.H.Jordan(1978)はさらにデータを増し,ベーリングプレートの代りにカリブプレートを加えた解〈RM-2〉を発表している(図3)。

日本列島周辺の,太平洋プレート,フィリピン海プレート,中国プレートの相対運動については,発震機構の詳しいデータをもとにさらに補正を加えたモデルがいくつか発表されている(図4)。中村一明らは1982年の日本海中部地震の発震機構を説明するために,北アメリカプレートの先端が東北日本にまで及んでいると主張している(図5)。

過去のプレート

大洋中央海嶺をはさむプレートの相対運動(プレート拡大)の向きと大きさは,海底に残っている断裂帯の走向と,縞状磁気異常から決まる拡大速度とによって与えられる。

大西洋では,北アメリカプレートとアフリカプレートの相対運動は,1億8000万年前までさかのぼって求められる。その間,オイラー極の位置は少なくとも6回変動している。運動速度もかなり変化している可能性があるが,古い磁気異常の絶対年代,とくに白亜紀の磁極一様期の開始時期の精密な年代が未確定のため,拡大速度がきわめて速かった時期が白亜紀前期に存在したとする考えと,速度は1億年前以来それほど変わらなかったとの主張とがあって,まだ結着がついていない。

東太平洋では,ほぼ東西に走る断裂帯と,縞状磁気異常から求められた等年代線(図6)とから過去の相対運動を推定することができる。ここでも太平洋プレートに対する隣接プレートの運動方向が何回か変化したことが示された。プレート境界(拡大軸)が突然とび移ったことさえあることもわかった。たとえば,現在,太平洋プレートとナスカNazcaプレートを境する東太平洋海膨南部から拡大してできた海底は過去1000万年足らずしか追跡できない。それ以前の海底をつくった拡大軸は現在の東太平洋海膨よりも1000kmほど東にあって,現在とは,やや違った向きに拡大していた。約2000万年前から1000万年前までの間に,プレート境界は古い拡大軸から東太平洋海膨へととび移り,相対運動(拡大)の向きも急変した。古いプレート境界は現在のナスカプレートの中に堆積物に埋もれて残されていることが,音波探査と深海掘削によって確認された。

1億年前には太平洋プレートの北縁と東縁は太平洋中央部にあったと考えられる。太平洋プレートの北に接していたクラKula(失われたものを意味するアメリカ・インディアン語)プレートは,プレート境界の北上に伴って完全に日本海溝,千島・カムチャツカ海溝,アリューシャン海溝に沈み込んで消失してしまい(図7),プレート境界自体も海溝から沈み込んでしまった。北太平洋の海底の年代は海溝に近い方が若く,南へ遠ざかるほど古くなることが縞状磁気異常の追跡から推定されているので,その海底を生み出した中央海嶺が,かつては北方に存在したと考えないと説明ができない。その中央海嶺はある時期に海溝から沈み込んでしまったに違いない。温度が高く,活動中の中央海嶺が海溝から沈み込んだときには,火山前線とその背後に並んだ島弧火山活動は消失し,島弧の隆起と熱変成作用が激しく起こる。海溝陸側斜面前縁にさえ寿命の短い火成活動や隆起がみられる。現在,チリ海溝にナスカ海嶺が沈み込みつつある中部アンデス(南緯17°付近)では,このようなできごとが起こっていると思われる。約3000万年前のアリューシャン(アレウト)列島や5000万年前ころの千島列島にも同様な証拠がある。いずれの場所でも沈み込みは停止せず,中央海嶺をのみ込んだ後もそのまま継続したらしい。

これに対し,北アメリカのカリフォルニア西岸には,かつては海溝が存在し,ファラオンプレートFarallon Plate(カリフォルニア中部沿岸のファラロン諸島にちなんで名づけられた)が北アメリカの下に沈み込んでいたが,2000万年ほど前にファラオン・太平洋海嶺が沈み込んでしまうと,その部分の海溝は消えてサン・アンドレアス断層が北アメリカと太平洋両プレートの境界になった。カリフォルニア西岸に,かつて沈み込みが存在したことは,北アメリカ西部の古第三紀層中の安山岩の存在と,フランシスカン層などの海溝陸側斜面堆積物から証拠だてられる。

サン・アンドレアス断層よりも北方の東太平洋には,現在でもファラオン・太平洋海嶺のなごりをとどめるゴルダGorda海嶺,フアン・デ・フカJuan de Fuca海嶺が存在する。その東側の小プレートは現在でもオレゴン州,ワシントン州の沖から北アメリカの下へ沈み込んでいる。セント・ヘレンズなどの島弧型火山は,その沈み込みによって生じたマグマが源であると考えられる。オレゴン沖の海溝地形はコロンビア川などによって陸から運ばれた堆積物でほとんど埋められてしまっているが,その存在は音波探査と深海掘削によって確認されている。深発地震面も短く不明瞭ながら存在する。

沈み込み帯の形と球殻テクトニクス

プレートが球面上の剛体板で面積が変わらないために,海溝の地理的配置や沈み込み帯の鉛直断面の形態も制約をうける。中空のゴムボールをへこますと,図8のように,へこんだ部分は球面を裏返した形をとる。沈み込み帯の断面の形はこのように海溝付近で下向きに急角度で屈曲し,下へ入ってからはほぼまっすぐに戻り,むしろ下に凸になることが多い(図9)。球面上での屈曲線の形はへこみから外側に向かって凸で,これも島弧・海溝系が海側に突き出た弧状をなす事実とよく合う。

弧状列島・海溝系が有限の長さをもつ(所々でくびれている)ことも球殻モデルで説明できる。一つの島弧・海溝系の長さは,沈み込み角(図8のα)が大きくなるか,沈み込んだプレートが長くなるか,またはプレートの厚さが増すと大きくなると考えられる(山岡耕春ら,1984)。自然界でなんらかの原因(たとえば海溝と海台の衝突,沈み込むプレート内の裂け目の発生など)によって島弧・海溝系の安定長が急変すると島弧・海溝系の海側への前進が起こる。これが背弧海盆の断続的拡大を引き起こす原因かもしれない。

海洋プレート

プレートテクトニクスが提唱されたときは,プレートは厚さを考えない理想化された板と仮定され,その水平運動だけが議論された。その後,現実の地球表層の現象と理論との対応がしだいに詳しくかつ具体的になるにつれて,プレートの厚さや密度,かたさ,組成,温度などが議論されるようになってきた。この結果,少なくとも海洋については,リソスフェアlithosphere(岩石圏)として定義された層がプレートの実体であることが明らかになり,その物性も含めて議論する場合には,リソスフェリック・プレートlithospheric plateという表現も使われるようになった。

プレートを動かす潤滑油に相当する層がアセノスフェアasthenosphere(岩流圏)である。この層は地震学でいう低速度・低伝播能層low V-low Q layer(Qは波の伝播効率を表すパラメーター)に対応し,リソスフェアよりも密度が0.05ないし0.1g/cm3小さく,変形しやすい層である。温度もその圧力での融点(約1100℃)より高く,部分溶融が進んでいると考えられている。電気伝導度もリソスフェアより大きい(図10)。

リソスフェア(=プレート)の厚さは,少なくとも海洋地域では地震学的,あるいは電磁気学的方法や重力均衡論に基づいて検知可能である。どの方法からも,海底の年代の平方根に比例して厚さを増すことが知られている。この関係は年代とともに水深が増す関係とまったく同じで,海上での重力フリーエア異常(重力異常)の観測値がどこでもほとんど0である事実から導き出される。水深が増して海底物質が海水で置き換えられたぶんだけ,密度の大きいリソスフェアの厚さの増大でまかなわれて均衡がとれているとみなせる。

リソスフェアとアセノスフェアの境界はマントル物質(ペリドタイトperidotite)が部分溶融している一方,リソスフェアは表面からしだいに冷えて熱を上方に逃がし続けているので,リソスフェア底面では溶融物質が再び固化してその潜熱によって上方に逃げる熱のかなりの部分をまかなっている(そのほかに地球のもっと内部から出て,そのまま上方へ流れていく熱もある)。こうしてリソスフェアには下から物質が付け加えられ続け,リソスフェアは時間とともに成長する。実験室における高温高圧実験と地震波の観測値を組み合わせることによって,図11のような岩石構成のモデルが提唱されている。

主として人工地震波の観測からリソスフェア下部には速度に水平方向の異方性(P波の最大・最小の速度差は0.46km/s)が存在することが知られている。速度最大の方向は磁気縞模様の走向に垂直である。この異方性はリソスフェア下部におけるカンラン石などの結晶方位の配列によると考えられている。

大陸プレート

大陸の下では地震波の低速度層は海洋プレートほど明瞭でない。したがって,リソスフェアとアセノスフェアの区別もはっきりしない。リソスフェアの厚さはおおよそ100kmであろうと考えられている。

それまで安定であった大陸プレートの厚いリソスフェア内に割れ目が生じて二つのプレートに分かれることがある。その例の代表的なものは,アフリカ大地溝帯にみられる裂谷の形成で,ホットスポットの列などの影響による大陸の線状の隆起と,リソスフェアの薄化がきっかけとなると思われる。

そのほかに,大陸の衝突が,その圧縮方向と高角度で交わる方向に走る割れ目を生じるとの考えが提唱され,大陸プレート内のテクトニクスに適用されて成功している。たとえば,ライン川上流やバイカル湖の地溝帯はアフリカ・ヨーロッパプレートの衝突に伴うものである。インドとアジアの衝突は中国大陸内の活動を引き起こしている。かつて(1500万年前ころ)日本海の拡大を生じたのもこの働きであるといわれる。

プレートテクトニクスと造山運動

地球上で現在激しい造山運動が進行している場所は,いずれも収束型プレート境界上にある。それはさらにアンデス山脈のように沈み込み帯上部にあるコルディレラcordillera型と,ヒマラヤやアルプスのような衝突境界上にある衝突collision型とに区別される。コルディレラ型の造山運動は沈み込み帯がその上部にかなり奥(陸側)まで圧縮力を及ぼす型のときに限られる。たとえば,マリアナには沈み込みは進行中だが,著しい造山運動はみられない。

プレートの付加と大陸の成長

一つのプレートの縁に他のプレートのかけらが付け加わって大陸が成長するしくみには次の三つが考えられる。(1)海洋プレートが沈み込んでから溶融し,マグマとして上側のプレート内に貫入または噴出してその体積を増す。(2)大きな大陸塊が衝突した後,その後ろ(海側)に沈み込みが始まって新しいプレート境界ができることによって大陸塊は一方のプレートに付加される。(3)斜め沈み込み帯に沿って海底堆積物や海底岩石片(海山やサンゴ礁のかけら)がふき寄せられて,陸側が成長する(図12)。

(1)の過程は沈み込みが続く限り継続し,水が入った部分溶融作用によって海洋地殻を大陸地殻に変える働きがある(花コウ岩化作用)。このような島弧の火成活動によって大陸に付け加えられる物質の量は約75km3/年と試算され,この働きが40億年間続けば現在の大陸をつくり上げることができることになる。しかし,一方では大陸地殻から多量の物質が火山灰の飛来や浸食によって海洋底に運ばれ,沈み込みに伴う構造的な浸食も進行しているので,島弧火成活動は大陸の成長よりも再利用に近い働きをしている。

(2)の例としては,北アメリカ西部のコルディレラ山脈中に多数の外来地塊が存在することがわかり,古地磁気,古生物学的証拠からそれらがはるか遠方から到来した地塊であると指摘されている。東北日本東側の北上高地,阿武隈高地なども白亜紀以前に南方から移動してきた外来地塊であると考えられる。それらの起源としてパシフィカPacificaのような超大陸を考える人もある。中国大陸のかなりの部分もこのような地塊の集合体であることがわかってきた。

(3)の過程によって形成された地層に,北アメリカ西岸のフランシスカン層群や西南日本の四万十(しまんと)帯がある。いずれも,海洋地殻表層の物質が卓越するメランジェを含み,かつての海溝陸側斜面に存在したふき寄せられた海底堆積物のなごりであることを示している。

古生代・先カンブリア時代のプレートテクトニクス

プレート概念が地球の歴史においてどこまでさかのぼれるかについては多くの議論があった。現在の海洋底に残る証拠からは過去2億年弱のことしかわからない。しかし,その期間に起こったと同じできごとは,それ以前にも繰り返し起こったに違いないとする考え(ウィルソンサイクル)はしだいに強くなり,少なくとも過去25億年間はプレートテクトニクスが成り立つと信じられている。

とくに有力な証拠は大陸内にみられる古い衝突,付加の記録である縫合帯(ほうごうたい)suture zoneの研究から得られた。古い大陸地塊の境界にはしばしば古い海洋底リソスフェアがオフィオライトとして残っている。また,沈み込みと関係があると思われる緑色片岩の岩体やメランジェなども昔のできごとを物語っている。それらの研究から現在と同様な海洋底拡大や沈み込みが昔も進行していたことが明らかになった。大陸岩石の古地磁気学的研究から大陸移動のようすもわかってきた。

先カンブリア時代前期には地球の核はまだ現在の大きさに達しておらず,地球内から外へ向かう熱流量は現在よりずっと大きかったと思われる。したがって,マントル内のプルーム(ホットスポット)の数はいまよりもずっと多く,地球表面のプレート(冷えた固い殻)は多数の薄くて小さい破片にちぎれて,速く動きまわっていたに違いない。それらがしだいに衝突し,付加してしだいに現在の規模に近い大陸塊へと成長していったと考えられる。

プレートの絶対運動

地球の自転軸あるいは核やマントル下部に対するプレートの絶対運動は次のようないくつかの方法によって決めることができる。

(1)古地磁気緯度 (a)堆積物と岩石の残留磁化の伏角測定 深海掘削やピストンコアリングで採取された試料は鉛直方向は精密に記録されることが多いので,残留磁化の伏角は2度以内の誤差で測ることができる。地球磁場が自転軸に平行な棒磁石で表せるとすれば,磁化の伏角から古緯度は一義的に求められる。この方法を深海掘削で得られた堆積物に応用した結果,北西大西洋が白亜紀(約8000万年前)以来,約2cm/年の速さで北上したことや,フィリピン海盆が約5000万年以来,最大10cm/年ほどの速さで北上したことが示された。中部太平洋でもピストンコア試料の伏角から6~10cm/年という速い北上が過去約2000万年にわたって得られた。深海掘削試料からは白亜紀中期以来緯度45°近い北上が示されている。

太平洋中の環礁や海山については,ミッドウェー(現在の北緯28°)が約2000万年前には北緯約15°に,推古海山(現在の北緯45°)が約6000万年前に北緯25°付近にあったことがわかった。いずれも太平洋底の速い北上を示す。(b)海山の磁気異常 海山の上方には山体の磁化から生じる磁気異常が観測されるのがふつうであるが,その形は磁化の方向(とくに伏角)によって大きく変わることが知られている。海山の磁気異常と地形の観測値から,山体の磁化の方向と大きさが計算で求められる。この方法で太平洋各地の数十個の海山について古緯度と回転角が求められた。いずれも白亜紀以来太平洋底が緯度30~40°北上したことを示している。(c)縞状磁気異常の形状解析 縞模様をつくる磁気異常の形の歪(ゆが)みskewnessは,現在の磁場と磁化の偏角,伏角および縞模様の走向の計五つの因子で決まるので,観測値とシミュレーションの形状を比較することによって残留磁化の伏角を求め,古緯度を推定することができる。

北東太平洋の磁気大湾曲Great Magnetic Bightにおいては,磁気異常の形状のほかに,大きさも比べて解析がなされた。ここでは約7000万年前の縞模様はアラスカ湾からアリューシャンにかけての陸岸に沿って直角に向きを変えている。したがって,東西に走る磁気異常から南北に走るものまで一連の縞模様がたどれるので,与えた条件が正しければ,シミュレーションの結果の大きさも観測と合うはずである。ところが,磁化の伏角を現在(北緯約50°に対応する北緯70°)とするとどうしても東西走向か南北走向のどちらかの磁気異常の大きさが観測と合わない。この海底がつくられたのは,現在よりも20°ほど南(北緯約30°)の伏角50度の所とせざるをえないことがわかった。この結果は,北東太平洋の海底が7000万年前以来緯度約20°北上したことの証拠の一つとなる。

インド洋では磁気異常の形状解析から,スリランカの南,インド洋中央海嶺の東,南緯8°にみられる7000万ないし8000万年前の磁気異常は,南緯40°で,ほぼ東西に延びた海嶺でつくられてから,現在の位置まで北上したと推定された。西フィリピン海盆は磁気異常の歪みから,現在よりも20°以上南でつくられてから北上し,しかも時計回りに40°以上回転したことが示唆されている。

(2)ホットスポットの軌跡 ハワイ海嶺・天皇海山列はマントル深部に根をもつマントルプルーム上を太平洋プレートが動いた軌跡を示すと考えられるので,プルームがつねに鉛直上昇流であり,その上端(ふつうホットスポットと呼ばれる)の位置が地軸に対して長期間不動であったとすれば,その軌跡は太平洋プレートの絶対運動を示すことになる。天皇海山列推古海山の古地磁気測定からは,この海山が現在のハワイ島の緯度(北緯21°)よりもやや高緯度(北緯25°付近)でつくられたことが示されている。推古海山が生まれて以来の6000万年間に緯度にして4°ほどの動き(平均速度0.8cm/年)はプレート運動の速度よりも1桁小さいので,近似的には無視してもよい程度であるが,ホットスポットも少しは動く可能性があることがわかる。

同様なホットスポットは,大西洋のアイスランド,アセンション,トリスタン・ダ・クーニャなど,太平洋のイースター,ガラパゴス,マクドナルドなど,インド洋のケルゲレン,レユニオンおよび北アメリカ大陸内のイェローストーンなどを含めて約20個が知られている。それぞれの軌跡と思われる非活動海嶺の走向から,その上にのるプレートの絶対運動が求められる(図13)。海嶺上の海山の年代から運動速度も決められる。これらの運動ベクトルから各プレート間の相対運動を計算すると,(1)の(b)に記したようなまったく別の方法で求められたものと概してよく合うので,ホットスポットの大部分は,少なくとも現在に近い短期間には,地軸に対して不動であったことが証明されたことになる。

(3)堆積古環境と古気候 深海掘削と連続音波探査によって深海底堆積物の構造と組成はかなりよくわかった。太平洋ではチャート(SiO2の固化物),チョーク(CaCO3の固化物)の層の分布が明瞭になった。ケイ質・石灰質軟泥およびその固化したチャート,チョークは中央海嶺中軸部の4000mより浅い海底と,赤道付近の生物生産力の高い海域でつくられると考えられる(その他の場所では海面から落下した生物殻は堆積する前に溶けてしまう)。したがって,上部チャート・チョーク層は,その海底が赤道を通過した時期を示す。この方法で白亜紀初期以来の太平洋プレートの運動は次のような回転(オイラー)極と角速度をもつ時計回り回転であると推定された。

期 間 オイラー極 回転角速度

(100万年)

0~4000万年前 67°N45°W 0.50度

4000万~

7000万年前 11°N89°W 0.57度

7000万~

1億2500万年前 30°N97°W 0.69度

北アメリカ大陸東方の大西洋の大陸棚外縁の直下には,ジュラ紀後期から白亜紀前期にかけて発達したサンゴ礁から成る構造がみられることが,連続音波探査と掘削から確認されている。その構造は現在のサンゴ礁成育限界よりはるかに北の北緯45°付近まで及んでいる。これは大西洋が開いたばかりの頃には北アメリカ大西洋岸は現在よりもはるか南の赤道寄りに,東西方向に走っていたことを示す。

太平洋では天皇海山列の推古海山(北緯45°)の山頂から深海掘削によって白亜紀のサンゴ性石灰岩が採取されている。また,日本海溝北端の襟裳(えりも)海山(北緯40°)から白亜紀の亜熱帯浅海性の巻貝ネリネアの化石が採取されている。いずれも,海山の北上と沈降を示している。

プレート運動の原動力

プレートを水平に動かすエネルギー源は根源的には地球の中心から外へ向かって流れる熱であり,それは核とマントル内の重力分離(ポテンシャルエネルギー)と放射性同位体の崩壊から生ずると考えられる。しかし,ホームズA.Holmes以来提唱されてきたマントル(現在の定義ではアセノスフェア)内の対流を原動力とし,プレートはその上にのって受動的に動くだけとする考えは,活動中の中央海嶺が海溝に沈み込むなどの事実とは合わない。むしろ,プレート自体がその下のアセノスフェアより重いという事実がプレートを動かす重要な原因であると考えるほうが,多くの観測事実と一致するモデルがつくれると思われる。

ハワイ島キラウェア火山の溶岩湖の中にプレート運動とよく似た状態が観察された。マグマ表面に冷えて固まった重い岩石の殻が,割れ目から下へ沈み込み,殻全体はそれに引っ張られて横に動いていることがわかる(図14)。地球上のプレートもこれと同じように,沈み込むプレートの自重に引っ張られて横に移動し,不足分は中央海嶺で下から上昇して補っていると考えられる。

プレートを水平方向に動かす力のもう一つの源は,中央海嶺の中軸から麓へ向かう傾斜から生じるポテンシャルエネルギーである。プレート中央部にときおり起こる地震の発震機構を調べると,プレート移動方向に平行な圧縮力が卓越している。これは沈み込み帯からの引きのほかに,中央海嶺中軸側からの押しの力が存在することを示す。

沈み込むプレートの先端近くに起こる地震も,沈む向きの押しの力から生じている。この力はかたいプレートが粘性の大きいマントル下部(アセノスフェア)内へ落ち込むときの抵抗によって生じたものである。

長い海溝(沈み込み帯)をもつプレートのほうが海溝をもたないプレートに比べてはるかに絶対運動速度が大きいということ(図13)も沈み込むプレートの引っ張りがプレート運動の原動力であるとする考えと一致する。

執筆者:小林 和男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「プレートテクトニクス」の意味・わかりやすい解説

プレートテクトニクス

ぷれーとてくとにくす

plate tectonics

地球表面を覆う厚さ100キロメートル程度のリソスフェアをいくつかのプレートに分割し、それらの運動や相互作用の結果として、地球上にみられるさまざまな地学現象を説明する考え。1960年代後半から爆発的に流行し、地球科学における革命とさえいわれた。大陸移動説、マントル対流説、海洋底拡大説の延長上に位置する考えで、しばしば混同もされるが、これらに比べるとプレートの運動の扱いが幾何学的にはるかに厳密である。その成立に貢献したマッケンジーDan P. Mckenzie(1942― )、パーカーRobert L. Parker(1942― )、モーガンW. Jason Morgan(1935―2023)、ル・ピションXavier Le Pichon(1937―2025)などは、いずれも当時30歳前後の若手研究者であった。

[吉井敏尅]

プレートテクトニクスの幾何学

プレートテクトニクスの基本的な枠組みはきわめて単純で、地学的というよりはむしろ幾何学的である。まず、地球表面を覆う硬い層のリソスフェアを、3種類の境界によって、いくつかのプレートに分割する。中央海嶺(かいれい)はプレートが生産されて両側に拡大する形の境界、海溝は一方のプレートが他方の下に沈み込み消滅する形の境界、トランスフォーム断層は二つのプレートがすれ違う形の境界であり、これらは、地質・地形・地震活動などをもとに決められる。地球全体を何枚のプレートで覆うかは研究者によっても研究内容によっても異なるが、10枚から20枚程度が普通である。

プレートテクトニクスでは、このようにして分割されたプレートがそれぞれの内部では大きく変形せず、剛体的に独立に運動するものと仮定する。この仮定により、地球表面に拘束された球殻であるプレートの運動は、地球の中心を通る一つの軸の周りの回転運動で表すことができる。したがって、二つのプレートの相対運動も、一つの軸の周りの回転運動となる。こうした回転運動は、回転ベクトル、すなわち回転軸の向きと回転速度によって表される。

[吉井敏尅]

プレートの相対運動

プレートの運動を計算するのに必要な観測値は、主としてプレートの境界付近で得られるので、われわれがまず知ることができるのは、プレート間の相対運動である。プレートの相対運動を決めるための観測データは、中央海嶺付近でとくに多く、トランスフォーム断層の走向や地震の発震機構からは回転軸が、地球磁場の反転の歴史の化石ともいえる地磁気異常の縞(しま)模様からは回転速度が決まる。これに対し、海溝のような沈み込み型の境界では、とくに回転速度を決めるための情報が少ない。

プレートAのプレートBに対する相対運動を、回転ベクトルωABで表すことにしよう。いま、AからNまであるプレートがそれぞれ剛体的に運動するならば、相対運動の回転ベクトルのループは閉じており、ωAB+ωBC+……+ωNA=0という関係が成り立つ。すなわち、相対運動を決めにくい沈み込み型のような境界でも、相対運動のよくわかるプレートを中継ぎにしてループをつくることができれば、この関係を用いて相対運動を知ることができる。日本列島の下には太平洋プレートが年10センチメートル程度の速度で沈み込んでいるとされているが、これも北アメリカプレートなどを中継ぎにして計算されたものである。プレートの相互作用によりさまざまな地学現象を説明するプレートテクトニクスにおいては、プレートの境界は活発な変動帯にほかならない。したがって、そこでの相対運動を正しく決めることは、変動帯の研究にとってきわめて重要である。

[吉井敏尅]

プレートの実体

プレートを剛体の球殻と考え、その相対運動を幾何学的に扱うだけなら、プレートが何でできているかは問題にならない。しかし、1970年代になってプレートテクトニクスの議論がより広く深くなるにしたがい、プレートの実体についての研究が盛んになった。プレートはリソスフェアを分割したものであるから、結局はリソスフェアの実体ということになる。

リソスフェアの定義としては、地震波の上部マントル低速度層より上の部分とするのが、現在では一般的である。この低速度層は、マントルを構成する岩石が部分溶融していると考えられており、いわゆるアセノスフェアに相当する。低速度層までの深さ、すなわちプレートの厚さにはかなりの地域差がある。とくに、海洋地域のプレートには年代とともにその厚さを増すという著しい特徴があり、中央海嶺で形成されたときはきわめて薄く、1億年後には100キロメートル程度にまで成長すると考えられている。海洋地域では海底年代の増加に伴って、水深の増加や地殻熱流量の減少など、上部マントルが冷却していく過程を表す現象が観測されている。一方、大陸地域においては、低速度層が明瞭(めいりょう)でないことも多く、プレートの実体はややあいまいである。海洋地域と同じような冷却の過程が認められるとされているが、その時間スケールはほぼ一桁(けた)長い。

[吉井敏尅]

プレート運動の原動力

プレートがなぜどのような力により動くのかは、まだ完全には解決されていない大問題である。海洋底拡大説の時代には、いわゆるマントル対流が原動力とされることが多かったが、実際のプレートの動きを説明するためには、きわめて不自然な形の対流を考えなければならないという欠点があった。現在では、プレートがその下のアセノスフェアよりわずかに大きな密度をもつことによる重力的な不均衡が、原動力としてもっとも有力視されている。これも一種の対流と考えられなくもないが、プレートの存在そのものが対流の原因となっており、対流に乗ってプレートが移動すると考える古典的なマントル対流とはかなり異なった形のものである。

[吉井敏尅]

日本列島とプレートテクトニクス

日本ではプレートテクトニクスというと、海溝でのプレートの沈み込みとそれに伴う地震が強調されがちだが、本来は全地球を考えたより大きな考えであることに注意しなければならない。

20世紀末ごろより、北アメリカ大陸西岸やアジア大陸東岸が、プレートによって運ばれた地塊の吹きだまりであるとする考えが注目され、付加テクトニクスなどとよばれている。この考えによれば、日本列島の大部分もこうした付加地塊により成り立っているという。日本列島の移動により日本海が形成されたとする説とともに、日本列島形成に関する今後の研究に大きな影響を及ぼすことになろう。

超長基線電波干渉計(VLBI)や全地球測位システム(GPS、汎(はん)地球測位システム)など新しい宇宙測地技術により、プレートの運動が短時間で直接実測できるようになった。

プレートテクトニクスは地球の表面に近い深さ数百キロメートルまでの地殻やマントルの運動によって地学現象を説明するものであるが、これに加えて1990年代初めごろより、マントル全体に及ぶ大規模な上昇・下降の流れ(プリューム)によってより大規模で長い年代にわたる地球の変動を説明する「プリュームテクトニクス」という考えが登場してきた。

[吉井敏尅]

『河野長著『地球科学入門――プレート・テクトニクス』(1986・岩波書店)』▽『上田誠也著『プレート・テクトニクス』(1989・岩波書店)』▽『瀬野徹三著『プレートテクトニクスの基礎』『続 プレートテクトニクスの基礎』(1995、2001・朝倉書店)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「プレートテクトニクス」の意味・わかりやすい解説

プレートテクトニクス

plate tectonics

プレートの厚さはおもに海洋を載せている海洋プレートで約 10~100km,おもに陸地を載せている大陸プレートで約 100~200kmといわれ,年間 5~10cmの速度で相互に移動している。それらのプレートの境界では,プレート同士が発散したり(離れる),収束したり(衝突する),あるいは互いに横ずれしたり(すれ違う)している。

プレート発散境界(拡大境界)は大洋のほぼ中央部を走る中央海嶺にあたり,そこではマントル物質が上昇することでプレートが左右に広がって新しい海底を生み出し,割れ目から噴出したマグマや堆積物などが海洋地殻を形成する。中央海嶺の頂部は急深な裂け目が多く,直下では浅い微小地震が頻発する。また,マグマが冷やされてできた玄武岩質の枕状溶岩が露出していたり,熱水噴出孔がみられたりする。最大規模の中央海嶺である大西洋中央海嶺は大西洋を南北に S字状に縦断し,大西洋の海洋地殻を生み出している。その一部は陸地に現れ,アイスランドの国土を貫いている。東アフリカのアフリカ大地溝帯(グレートリフトバレー)では大陸プレートが東西に分裂している。

プレート収束境界では,海洋プレートが海溝またはトラフで,大陸プレートの下に沈み込んでいる(→沈み込み帯)。この際,海洋プレート上部の岩石がはぎ取られ付加体が形成されることで,日本列島のような弧状列島(島弧)や,アメリカ大陸のロッキー山脈やアンデス山脈のような大陸弧ができる。海洋プレートの沈み込みによって,大陸プレート側の上部マントルでマグマがつくられ,火山および火山帯が形成される。プレート収束境界では大陸プレート同士が衝突して大規模な造山運動が起こることもあり,アルプスやヒマラヤ山脈が形成された。プレート収束境界ではプレートの動きがひずみを生み出し,たびたび巨大地震が発生する。

プレート横ずれ境界はトランスフォーム断層と呼ばれ,太平洋の中央海嶺の一部をなす東太平洋海膨などではプレート同士がすれ違って,海膨(海嶺)軸に直交する断層が形成されている。陸域では北アメリカ西岸のサンアンドレアス断層がその例である。プレート横ずれ境界でも応力やひずみが蓄積し,しばしば地震などの地殻変動が起こる。

プレートテクトニクスの理論のさきがけとなったのは,1915年にアルフレート・ウェゲナーが著書『大陸と海洋の起源』で提唱した大陸移動説である。当時は大陸移動の原動力の説明などについて不十分な点が多く,広く受け入れられなかった。その後,1928年にアーサー・ホームズが移動の原動力をマントル対流とする説を唱えた。1950~60年代古地磁気学や海洋底観測の発展に伴い,岩石が示す過去の地球磁場(地磁気)の方向が明らかになり,大陸はもともと一つで,2億年前から 1億年前の間に大西洋から東西に分離したという海洋底拡大説が唱えられた。この説は,過去の地球磁場の逆転の繰り返しが記録された海洋底の地磁気縞模様の発見により強化され,1960年代後半の J.ツゾー・ウィルソンらのプレートテクトニクス理論の確立につながった。1970年代以降には,プレート運動のおもだった原動力が,マントルに向かって沈み込んだプレート部分(スラブ)による,表層プレートを引っ張る力であることがわかってきた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「プレートテクトニクス」の意味・わかりやすい解説

プレートテクトニクス

→関連項目イスア岩体|海溝|海洋|海洋底拡大説|国際深海掘削計画|深発地震|世界地溝系|造山運動|造山帯|大洋中央海嶺|大陸移動説|地殻熱流量|テレーン|トラフ|プリュームテクトニクス|ホットスポット|マントル|マントル対流説|リソスフェア

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「プレートテクトニクス」の解説

プレートテクトニクス

plate tectonics

地球の表層部(リソスフェア)がいくつかの硬い板(プレート)に分かれており,それらがほとんど変形することなしに相互に水平運動(球面上の回転)しているという考えに基づく理論。この考えは1960年代に生まれた海洋底拡大説を前提としており,大洋底リソスフェアの物質が海嶺で湧き上がり,海溝で沈み込むという大規模な循環が確認されたのちに,67年に誕生した。したがって循環だけを論ずるのはプレートテクトニクスとはいいがたく,球面上の回転という幾何学的に簡単な原理による運動とその因果関係を論じて初めてプレートテクトニクスといいうる。球面上の回転をある特殊な場合について考えはじめたのは,J.T.Wilson(1965)とE.C.Bullard et al.(1965)であった。これが一般的に成り立つだろうと予想した研究者は数多くいたので,67年の誕生時にだれが主唱したとはいいきれない。幾何学的に簡単な原理を最初に述べた人を挙げるならばW.J.Morgan(1967年4月)であり,原理の展開を例示してプレートという名で呼んだのはD.P.McKenzie et al.(1967)であり,地球全体に一般的に展開したのはX.Le Pichon(1968)である。さらにF.J.Vine et al.は,68年に初めてプレートテクトニクスという言葉を使った。参考文献:上田誠也(1978) 岩波講座 地球科学, 1巻

執筆者:杉村 新

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

岩石学辞典 「プレートテクトニクス」の解説

プレート・テクトニクス

世界大百科事典(旧版)内のプレートテクトニクスの言及

【海】より

…前述のごとく大陸からは堆積作用のあったことを示す38億年前の岩石が見つかっているのに,海洋底の岩石は最も古いもので2億年前のものである。これはプレートテクトニクスによれば,中央海嶺で新しい海洋底地殻がつくられ,年間数cm~十数cmの速さで移動してゆき,海溝で再び地球内部にもぐりこむことで説明される。このことは海底の堆積物の厚さが海嶺付近で薄く,海溝に近づくにつれ厚くなること,あるいは海底の縞状磁気異常などから確かめられる。…

【地震】より

…太平洋をとりまく環太平洋地震帯とインドネシアからミャンマー,ヒマラヤ山脈,中東を経て地中海地方へ至るユーラシア地震帯の存在は19世紀から知られていたが,大洋の底を延々と連なる地震帯の詳細が明らかになったのは20世紀半ば以降である。 これらの地震帯は,プレートテクトニクスという学説におけるプレートの境界とその付近に当たる。この学説によれば,地球の表層を構成する厚さ数十ないし100km程度の固い部分(地殻と最上部マントル)は,ユーラシアプレート(その日本に近い部分は中国プレートと呼ばれる),太平洋プレート,北アメリカプレートというようにいくつかのプレートに分かれて,それぞれ水平方向に動いている。…

※「プレートテクトニクス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...