建築空間の下部にあって,その上に人がのり,物を置き,種々の生活を繰り広げる目的で設けられる水平な面をいう。屋根,壁などとともに,生活のための空間を直接つくりあげているもっとも基本的な建築の一要素といえる。屋内にあるものに限って床という場合もあるが,現代の建築学では,屋内外を問わず,前述の定義に合致するものを床としてとらえるのが一般的である。また,水平な面とはいっても,なかには水はけのためにわずかな傾斜がつけられることもあり,さらに,水平な面とはいえないが,その機能に共通する点が多いところから,斜路や階段を床の一種とみる場合もある。

床の構成・仕上げ

現代の床はきわめて多種にわたるが,床の構造材料(床全体の荷重を支えている部分の材料)に着目すれば,大半の床は,木造床,鉄骨造床,鉄筋コンクリート造床のいずれかに含まれる。以下,この区分ごとに,代表的な構成と仕上げについて述べる。

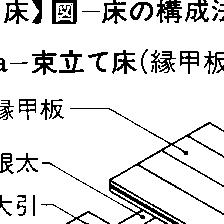

木造床は,通常,根太(ねだ)や床梁(ゆかばり),大引(おおびき)などと呼ばれる部材で支持部分が構成される。この場合その部分が根太のみで構成されているものを根太床(単床(たんしよう)),根太の下をさらに床梁で支えてあるものを梁床(複床)といい,梁床のうち,梁として大梁と小梁が組まれているものをとくに組床という。また,これら支持部分が,木造住宅の1階床などにみられるように,地面から床束(ゆかづか)で支えられているものを束立て床(図a)といい,コンクリート系の床版などの上に直接置かれているものを転ばし床(図b)という。このような木造床の仕上げ方としては,根太の上に縁甲板(えんこういた)などを張ってそのまま仕上げとするものや,板や合板を張った上に,プラスチック系のシートやタイルをはったり,じゅうたんや畳を敷いて仕上げとするものなどがある。

鉄骨造床は,H型鋼などの鉄骨の梁で床を支持するものが多い。上にのる床の構成としては,鉄骨の根太を組み,縞鋼板などを張る比較的軽微な床もあるが,ビルの床などに通常用いられるのは,梁の上にコンクリート系床版をのせるものである。床版には,プレキャストコンクリート板,ALC板(軽量気泡コンクリート板)などのほか,デッキプレート(波形をした床鋼板)をのせ,上にコンクリートを打設して床版をつくるもの(図c)などもある。これらの床板の仕上げ方は,鉄筋コンクリート造床とほぼ同じである。

鉄筋コンクリート造床は,床版までが軀体と一体につくられることが多い。また,地面の上に直接床版がつくられることもあるが,これは土間コンクリート床といわれる。この上の仕上げ方には,モルタル,プラスチック系シート・タイル,陶磁器タイル,石などで直接仕上げるものと,床版の上に木造の転ばし床などを組んで二重の床とし,木造と同様の仕上げを施すものとがある。後者は,集合住宅の床などによく用いられる。

床の機能・性能

床であるからには,その機能や性能として,(1)人や物の重量を支えるに足る構造強度があること,(2)他の空間との仕切りとして,熱や音などを十分遮断できるものであること,(3)人がその上で繰り広げる種々の生活に直接対応する適切な性質が備わっていることの3点が必要である。(1)については,単に上にのるものの重さに耐える強度以外にも,建物全体の構造形式によっては,水平剛性(水平方向に変形しない強度)が求められることもある。コンクリート系の床版は,このような役割をも果たすものであることが多い。(2)については,外部に面することになる最上階の床や最下階の床ではとくに重要な性質である。すなわち,外の温度変化や騒音,あるいは水や湿気などを十分に遮断し,壁などとも協同して,快適な屋内環境をつくり出す役目を担わなければならない。しかし,中間階の床であっても,たとえば上階の音を十分遮断できるものであるかどうかは深刻な問題である。(3)については,床を使う目的によって,それぞれ違った性質が必要となる。たとえば,水がかかる床では,当然のことながら耐水性や防水性が求められる。靴を履いたままで利用する床では,すべりにくさ,汚れにくさ,摩耗のしにくさなどが重要であり,素足やそれに近い状態で使う床では,このほか,冷えず,適度な吸湿性があり,感触のよい床であることなどが必要である。また,このような一般の床以外に,その目的から,特殊な性質が求められる床もある。たとえば,体育館や柔道場では,適度な弾力性が必要であるため,スプリングなどを入れた防振床が使われることがあり,放送スタジオでは,外の音が伝わるのをできるだけ防ぐために,浮き床といって,クッション材で浮かせた床にすることが多い。また,電算機室では,複雑な配線を床下に納められるように,フリーアクセスフロアと呼ばれる二重床がつくられることがある。先に述べた床の構成や仕上げは,現実の設計の場合には,このようなさまざまな機能や性能が十分に発揮できるよういろいろとくふうされるわけである。

執筆者:直井 英雄

日本

日本の伝統的建築においては,地盤面からある高さを保ってつくられた生活面をいう。〈ゆか〉の語源ははっきりしない。漢字の〈床〉は本来は寝床の意味であり,〈ゆか〉にこの字が当てられた経緯もはっきりしないが,文献では平安時代から〈床=ゆか〉とされたようである。床の意味はいろいろな用例から判断すると,高床の建物の板敷を意味したものと考えられる。高床は弥生時代からみられ,神社建築は古代から高い床を張っていたが,古代の寺院は土間が基本であった。庶民住宅も奈良時代までは床を張らず,東北地方などでは〈土間ずまい〉が後世まで続いた。住宅において床を張ることは貴族住宅などを中心にゆっくりと広がっていったのである。

古代の床は厚さ4~6cmの厚い板を柱の間に渡した台輪か桁に直接掛け渡したが,16世紀ころから大引と根太で床の骨組みをつくり,1.5~3cmくらいの薄板を使うようになる。また同時期ころから二階の床を同じような手法でつくるようになり,二階建ての建築がみられるようになる。特殊な床としては縁などに角材を間をすかせて並べて張るものがあり,浜床(はまゆか)と呼ばれた。16~18世紀の民家では,床板をつくるのがたいへんなことから,竹の簀の子を根太に編み付けて床にしたものが全国的にみられた。

→床(とこ)

執筆者:鈴木 充

西洋建築の床

西洋建築において,床とは建築物の底面をいう。その意味で,日本の建築について〈床を張ってある部屋〉〈床を張らぬ土間〉などと称するときの床と,西洋建築の床とは同じものではないと考えられよう。

西洋では多くの場合,室内で靴を脱ぐ習慣がないため,屋外の地面から建築物の床にまで歩み入る際,本質的に床張りの室内と戸外との差はない。もっとも原始的な床が土であることは洋の東西を問わないが,ギリシアの神殿では大理石の切石が敷きつめられて床をつくっており,ローマ時代の建物では天然コンクリート造の床をモザイクで飾ることが行われた。宗教建築や記念建造物においては切石を敷く方法とモザイクによる装飾とが,床をつくり上げる二つの技法として現在に至るまで生きつづけている。切石を何種類もの石を用いて構成し,その目地のパターンを複雑にすると,この方法はモザイクに近づいていく。中世の教会堂の床面の美しい例としては,イタリアのシエナ大聖堂の作例(12世紀)が有名である。屋外の広場ではあるが,ミケランジェロ設計ローマのカンピドリオの広場の切石によるパターンも,西洋の床のデザインの伝統を示す作例として興味深い。

一方,住宅や宮殿などでは,板張りの床(木造床)も古くから用いられていたと考えられる。弾力をもち,表面温度の下がりにくい板張りの床は,居住性を重視するときには,きわめて望ましい床であった。西洋建築では寝室は上階に設けられるのが通例であり,石造,煉瓦造,木造を問わず2階の床は木材で支持される場合が大半であるので,寝室などの床は構造上からも板張りとなることが多かった。板張りの床は,長い床を張る形式と,そうした荒床の上に小さな板を組み合わせて張る寄木張りの形式とが主たる方法となる。このうちの寄木張りは,木材の種類,色合いを選ぶことによって,きわめて変化に富む装飾的効果を生み出すことができる。しかし,この技法は床に特有なものではなく,壁面仕上げとしても同様に用いられる。この点は石張りの技法についてもいえるところで,材料の厚みや強度を無視すれば,西洋建築における床の仕上げは,壁の仕上げと基本的には共通するものである。西洋建築の室内空間は,床と壁という共通した技法による構成要素からなる箱に天井というふたをしたものであるか,あるいはプラスター仕上げの壁をもつ室内などのように,天井と壁が共通した技法による構成要素となり,そこに床という底をつけたものであるかの,いずれかとして考えられる。したがって,床の表現はもっぱら仕上げの方法を通じてなされ,日本建築におけるように,微妙な床の高低差が社会的序列を示すという傾向は比較的少ない。じゅうたんを敷くとか一段高い段を設けるという手法は,床仕上げの一種あるいは床の上に家具的な装置をもち込む手法だと考えられ,そこにかえって,西洋建築における床は室内の底面にとどまるという本質をみることができる。

執筆者:鈴木 博之

〈ショウ〉

〈ショウ〉 〈とこ(どこ)〉「床屋/川床・寝床」

〈とこ(どこ)〉「床屋/川床・寝床」 〈ゆか〉「床板・床下/高床」

〈ゆか〉「床板・床下/高床」 [名]室内の板を張った所。ゆか。「―に臥せる」

[名]室内の板を張った所。ゆか。「―に臥せる」 [接尾]助数詞。病院などで病人用のベッド数を数えるのに用いる。

[接尾]助数詞。病院などで病人用のベッド数を数えるのに用いる。

立〕床 ユカ・トコ

立〕床 ユカ・トコ