精選版 日本国語大辞典 「恒星」の意味・読み・例文・類語

こう‐せい【恒星】

- 〘 名詞 〙 天球上で相互の位置をほとんどかえず、星座を形づくる天体をいう。太陽光を受けて輝く惑星に対して、恒星は、太陽と同じように、自らの内部で大量の熱を発生し発光する。晴夜に一地点から一時に肉眼で見得る恒星数は二五〇〇ぐらい、全天球の肉眼星は約六〇〇〇である。

- [初出の実例]「星曜〈略〉星は恒星を云なり。又経星とも、列星とも、衆星とも云」(出典:管蠡秘言(1777))

- [その他の文献]〔春秋左伝‐荘公七年〕

日本大百科全書(ニッポニカ) 「恒星」の意味・わかりやすい解説

恒星

こうせい

fixed stars

夜空に輝く星のうち、その見かけの相対位置の変化の少ないもの。位置変化の大きいものを惑星として、恒星と区別する。惑星が地球を含む太陽系内の小天体であるのに対し、恒星はそれぞれが太陽に匹敵する大きさや光度をもっているが、非常に遠方にあるために小さく暗く見えている。惑星が太陽光の反射によって輝いて見えるのに対し、恒星は自分自身の内部で大量に熱を発生させて輝いている。

宇宙空間には星のほかにガスや微塵(みじん)の集まりである星間物質がある。星間の物質分布に濃淡があると、その濃い部分が万有引力によって収縮し塊をつくる。塊の質量が太陽の質量の10分の1程度以上になると、その中心部は自己の重力で強く圧縮され、同時に加熱されて数百万K以上の高温となり、水素をヘリウムに転化する核融合反応が進み始める。核融合反応による熱の発生率は温度とともに急激に増加し、中心部の温度がある程度に達すると、熱膨張の力と万有引力とがつり合うようになり、この物質塊は一種の平衡状態に達し、一般に気体球の形をとって恒星として観測される。恒星はいわば天然の核融合炉で、厚い炉の壁の内側がそのまま燃料になっている。核融合反応が進むにつれて内部は万有引力によって自動的に収縮し、さらに高温の燃焼過程へと進む。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星の種類

恒星はどれも自らがエネルギーを生産して光っているが、どの恒星も同じ状態にあるわけではない。恒星には年齢があり、誕生期にある原始星、青年期・壮年期の主系列星または矮星(わいせい)、老人期の巨星・超巨星、死につつある超新星、死んだ星の残骸(ざんがい)の白色矮星や中性子星、あるいはブラック・ホールなど、多種多様である。

夜空に見える恒星の大部分は、水素を燃やしてつり合いの状態にある主系列星であり、太陽もその一つである。宇宙の元素の4分の3を水素が占めているために、このもっとも低温で働く水素核融合炉の寿命は長く、太陽ぐらいの質量の星では、その寿命は100億年の桁(けた)である。太陽程度以下の質量の主系列星は比較的小さく高密度なので矮星とよばれる。

夜空にあって数は少ないが目だつ星には巨星が多い。巨星は中心部で水素を使い果たして収縮が生じるが、均衡を保つために外側が膨らんだ状態にある星で、主系列時代に比べて半径は1桁から2桁以上も増大し、光度も一般に大幅に増す。太陽の10倍に近い質量をもつ星がこのような状態になるととくに目だち、超巨星とよばれる。超巨星は光度のもっとも高い星であり、遠くのものまで観測することができる。

水素が燃え尽きた後にはヘリウムが残り、収縮によって温度がさらに上昇するとヘリウムも核融合反応で燃えだす。さらにヘリウムも燃え尽きると、残された炭素の燃焼が始まる。このように、燃料を次々に使い果たして中心部の収縮が進むと、恒星はもはや核融合反応が行えない収縮しきった状態に到達する。太陽質量の8倍程度以下の質量の小さい星では、中心で水素とヘリウムを燃やし尽くしたあと、炭素・酸素の塊ができるが、それが収縮する過程で密度が非常に高くなり、ついには原子が破壊され、原子核が電子の海に漂う「縮退」状態になる。この段階では、中心核の温度は炭素の燃焼ができるまでには至らない。このような星の外層は逆に膨らんで脈動不安定(星全体で振動をする)などにより吹き飛ばされる。その結果、外層がきわめて薄くなり、高温の中心核が直接見えるようになる。そして、その紫外光によって吹き飛ばされたガスを電離して輝かせる。これが惑星状星雲と考えられている。中心星は初めは高温であるが、核融合反応が止まるのでしだいに冷えていく。観測では数万K近い表面温度のものが多く見られ、その見かけの色が白っぽいので、主系列の赤っぽい矮星と区別して白色矮星とよばれる。

太陽質量の8倍よりも質量の大きな星の多くにあっては、水素が融合してできたヘリウムがさらに融合反応をおこして炭素となり、さらに炭素がより重い元素へと融合していく。このような過程が急速に進むと、中心部は急速に高密度化する一方、外側が勢いよく膨らむので、星全体が爆発する超新星現象を引き起こす。その際、中心部が重力崩壊をおこして超高密度となり、原子が破壊されるにとどまらず、原子核までも破壊されて陽子と電子は一体化し、中性子がほとんどを占める中性子星の残ることがある。中性子星は星全体が大きな原子核ともいえる状態にあり、核融合反応は行わず、自体の構造のもっているエネルギーを放出しながら冷えていく。強い磁気を帯びた回転中性子星はその極から電波を放射しておりパルサーとして観測される。

太陽質量の8倍以上300倍以下の大質量の星は最終的に重力崩壊をおこしすべてが吹き飛ぶ超新星爆発にいたったり、そのあとに中性子星か、ブラック・ホールを形成したりする。太陽質量の300倍以上の超大質量星では、重力崩壊により巨大質量のブラック・ホールを形成する。大きな質量がシュワルツシルト半径とよばれる小さな半径内に重力陥没すると、その表面重力が非常に大きいために、一般相対論的な空間の曲率が限界値を超えて、内部からの電磁波が外部に漏れ出せなくなる。したがって、暗黒星でありながら、超大な引力を周囲に働かせて、近づくものを引き込んでしまうので、ブラック・ホールの名が与えられた。

恒星が誕生する初期には、収縮していく星間物質の重力エネルギーだけが熱化して放出されていく。そのために、半径は大きいにもかかわらずその表面温度は数千K以下と低い時期が長く、その多くは赤外線星として観測される。また、中心で核融合反応を開始しても、依然としてその周囲に多くの星間物質があって、外部からは赤外線星にしか見えないものもある。これら誕生期の星を総称して原始星とよぶ。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星の諸物理量

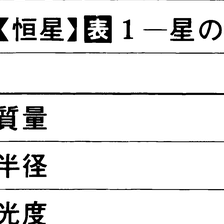

恒星の質量、半径、光度などの諸物理量を以下に示した。

●主系列星の物理量

〔スペクトル型:O5〕

質量(太陽単位) 40

半径(太陽単位) 20

実視絶対等級 -5.5

表面温度(K) 45,000

色指数 -0.3(B-V) -1.1(U-B)

〔スペクトル型:B5〕

質量(太陽単位) 6

半径(太陽単位) 4

実視絶対等級 -1

表面温度(K) 15,000

色指数 -0.16(B-V) -0.56(U-B)

〔スペクトル型:A5〕

質量(太陽単位) 2.0

半径(太陽単位) 1.7

実視絶対等級 +1.8

表面温度(K) 8,300

色指数 +0.15(B-V) +0.11(U-B)

〔スペクトル型:F5〕

質量(太陽単位) 1.3

半径(太陽単位) 1.2

実視絶対等級 +3.2

表面温度(K) 6,600

色指数 +0.45(B-V) +0.00(U-B)

〔スペクトル型:G5〕

質量(太陽単位) 0.9

半径(太陽単位) 0.9

実視絶対等級 +5.1

表面温度(K) 5,600

色指数 +0.68(B-V) +0.23(U-B)

〔スペクトル型:K5〕

質量(太陽単位) 0.7

半径(太陽単位) 0.7

実視絶対等級 +7.2

表面温度(K) 4,400

色指数 +1.15(B-V) +1.1(U-B)

〔スペクトル型:M5〕

質量(太陽単位) 0.2

半径(太陽単位) 0.3

実視絶対等級 +12

表面温度(K) 3,300

色指数 +1.6(B-V) +1.2(U-B)

(注:太陽のスペクトル型はG2型、太陽の実視絶対等級は+4.7等、色指数はA0型でB-V=U-B=0)

天然の核融合炉としての恒星の構造は、質量が決まれば、点火時からの時間によって決まる。詳しくは炉を構成する物質の元素組成によるが、ここでは標準の宇宙組成をとった。質量や経過時間によって、炉の大きさを示す半径や、炉の効率を示す光度が変わる。主系列星では、一般に光度は質量の3乗以上にも比例して、大質量のものほど燃焼効率が高い。また大質量星ほど半径が大きい。しかし小質量の星も、中心での水素を燃やし尽くして巨星となると、大質量の主系列星をしのぐ大きさとなり、光度の点でも格段に明るさを増す。質量と半径から導かれる主系列星の平均密度は、小質量の矮星ほど大きい。また光度と半径から定まる表面温度は、小質量の矮星ほど低い。

夜空に輝く恒星の見かけの明るさは、光量の対数に比例する等級によって表示するのが普通である。肉眼でやっと見える程度の6等星から、その100倍の明るさの1等星まで、全天で約3000個が見える。対数表示なので、さらに明るいものが零等星、さらに明るい星はマイナス何等星というように表示される。しかしこの見かけの明るさは、核融合炉としての恒星の発熱効率に相当する光度、つまり絶対的な明るさのほか、観測者から恒星までの距離によって変わる。光度が等しい場合には、見かけの光量は距離の2乗に反比例して減少するので、10倍遠くにあると5等級だけ暗く見える。逆にこのことを利用して、他の事実から光度の推定できる星については、見かけの明るさと比べることによって距離を推定できる。

比較の基準となる星の光度を求めるには、三角視差とよばれる三角測距法を用いる。地球が太陽の周りを公転していることを利用して、太陽・地球間を基線とし、その基線の両端からある恒星を観測した場合の方向の差、つまり視差を測定して三角法を適用する。この方法で精密に距離の求められている星は、太陽系の近くの数百光年の距離の範囲である。なお、1990年代にヨーロッパで宇宙空間に打ち上げられたヒッパルコス衛星による宇宙空間からの高精度観測が新しい知見をもたらした。

特殊な構造をもつ恒星は、一定周期の脈動を行い、変光を示す。このような脈動型変光星の場合には、非常に遠くにあっても、その変光周期を観測するだけで光度を推定でき、見かけの明るさとの比較から精度よく距離を出せる。恒星の多くは集団をなして星団の形で誕生する。したがって集団の中に一つでも脈動型変光星が見つかれば、その距離が決定でき、そこに含まれる多くの恒星の光度を知ることができる。

恒星の質量は、恒星どうしの間に働く万有引力の大きさから直接的に求める。連星系の公転速度や公転周期、軌道半径などを詳しく観測すると、連星軌道の力学的性質から、連星系を構成する各星の質量を決定できる。連星系が遠くにあってそれぞれの星が別々に見えないような分光連星の場合には、スペクトル線のドップラー効果から軌道運動速度の変化を求めることにより、2星の質量比が推定できる。

連星系の軌道面を真横に近い方向から観測する場合には食連星となって、2星が互いに他を隠す現象から、互いの光度の比や半径の比についての情報も得られる。

恒星の見かけの直径は、最大のものでも角度で100分の1秒程度であって、光学干渉計や星食時における月の縁による星像の回折現象を利用して求められる。近年では地球大気中の乱流によって生じるスペックル干渉現象や補償光学系を利用して100分の1秒よりも高い分解能をもつ星像を再生することが可能となり、恒星表面を部分に分けて調べる方法も開けつつある。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星の色・スペクトル

夜空に輝く星には赤っぽい星や青白い星など、異なる色がある。これは天然核融合炉としての恒星の外壁の温度の高低によるもので、低温の星ほど赤っぽく、高温の星ほど青白く輝く。このことは地上の高温物体と同じである。恒星の色を定量的に表示するには、紫外域等級(U)、青色域等級(B)、実視域等級(V)などの差、(B-V)や(U-B)を色指数として定義して用いる。これらの色指数と温度との関係は、地上の溶鉱炉内部に適用される黒体放射の場合によく似ているが、正確には恒星の大気とよばれる外壁の構造にもよっている。色から温度を推定する方法は簡便であるが、星間物質の吸収によって見かけの色が変わってしまうという欠点がある。それに比べて、星からの光をスペクトルに分けて、そこに見られる線スペクトルのようすから温度などの物理量を推定する方法は、星間吸収の影響を受けにくい利点がある。線スペクトルは、恒星の大気中にある原子・分子が特定の振動数の電磁波に相当する光子を吸収・放出するために生じるもので、線スペクトルから、その星にどのような電離・励起状態の分子・原子が多く存在するかがわかり、温度を推定する手掛りが得られる。標準的な元素組成の恒星については、温度によって線スペクトルのようすが系統的に変わるので、それによってスペクトル型を定義し、スペクトル型の系列と温度の対応関係がつけられている。スペクトル型、色指数と温度の関係も上述の物理量のデータ量にあわせて示した。

スペクトル型の原型は、19世紀後半の実験室でのスペクトル物理学の発展とともに生まれ、その分類記号はさまざまな経過を経て組み変えられて今日の形に定着してきた。スペクトル型を示すアルファベットは、当初は見かけのスペクトルの適当な順列に沿って与えられたが、今日では温度系列順に並び替えられており、単なる記号にすぎない。最初の系統的なスペクトル型による大分類を収めた『ヘンリー‐ドレーパー星表』には約22万個の恒星が載録されている。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星の大気

恒星を観測して受ける光は、恒星の外壁、つまり大気とよばれる薄い表面外層の部分から放出される。恒星の中心近くで解放・生成されたエネルギーは、ほとんどの場合放射の形をとって外層に到達し、そこから光子として宇宙に放出される。エネルギーの一部は、恒星内層の対流現象による熱流として外層に運ばれることもあるが、それも最後には大気から光子として放射される。したがって恒星についてのすべての情報は、この大気の放出する光子に刻み込まれている。恒星の大気構造を知ることは、内部構造を観測的に知るためにも不可欠である。現在では恒星の大気構造の理論模型がほぼ確立しており、そこから生じるスペクトルのようすを計算することができる。これと、観測されるスペクトルを比べることによって、恒星大気の温度、圧力、化学組成、速度場(自転や対流運動など)、磁場などを決定できる。

一部の超巨星や特殊な不安定期にある星を除けば、恒星大気の厚さは非常に薄い。恒星の半径に比べると1万分の1以下であり、その点では地球の大気に似ている。恒星には固体の地殻はなく内部までも気体であるが、気体の密度が内部に向かって指数関数的に急激に増大するので不透明になってしまう。太陽の周縁部が肉眼ではっきりと限られて見えるのもそのためである。恒星大気構造論の助けを借りて行われたスペクトル分析の結果から、太陽系近くの恒星のほとんどが似通った大気の元素組成を示すことがわかった。組成を大まかにいえば、ほとんどがいちばん軽い元素の水素であり、次がやはり軽い元素のヘリウムであって、それよりも重い元素は恒星全体の数%にすぎない。地球では軽い元素が逃げてしまい、重元素の割合が圧倒的に多いが、宇宙全体でみれば軽い元素が主体である。

[小平桂一・安藤裕康]

対流・自転・磁場・活動現象

太陽面には粒状斑(りゅうじょうはん)とよばれる細かなつぶつぶの構造が見える。これは、表面近くにある対流の活発な層の上部が大気中にまで届いているためである。恒星内部の熱は一般に放射によって運ばれるが、温度勾配(こうばい)が急になりすぎると対流も活発になり、熱が表面に運ばれる。大量にある水素原子が電離をおこす1万Kぐらいの温度層では、電離とともに急激に恒星物質の吸収率や平均分子量が変わるので、温度勾配が限界を超えやすく、対流層が形成されやすい。高温の星では表面温度がすでに1万Kを超えているが、太陽ぐらいの星では表面下のかなり厚い層で、水素電離に起因する対流層が発達している。さらに低温の恒星では、矮星であると巨星であるとを問わず、星のほとんど全体が対流領域になってしまう。対流層では内部から供給される熱によって活発な物質の上下流が生じ、一種の熱機関として力学的な運動を引き起こす。

恒星の力学的運動には、ほかに自転がある。観測的には、赤道の東端と西端で視線速度が逆向きになるため、ドップラー効果によってスペクトル線に幅がつく。その幅の解析から、自転速度を推定することができる。一般に高温の大質量の若い星ほど自転速度は大きく、秒速数百キロメートルに達し、なかには赤道面での表面重力に打ち勝つほどの遠心力を生じるぐらいの自転速度を示す星もある。太陽では赤道帯に比べて極帯の自転角速度が小さく、いわゆる「赤道加速」の現象を示すが、ほかの一般の恒星についてはこのような詳細は知られていない。また恒星は気体であるので、表面と内部とで自転角速度の異なる可能性は十分にあり、その詳細は星の振動を解析する星震学の手法により明らかにされつつある。また、自転に伴って熱的な平衡を保つために、ある種の大局的な環流現象も生じているものと考えられる。

太陽よりも小質量の主系列矮星では、自転速度は一般に非常に小さい。これらの星も、誕生してまもない原始星のころには、高速の自転をしていたものと考えられる。しかしながら、矮星の比較的長い寿命の間に、角運動量を放出して、自転速度が減少してしまったものと思われる。角運動量の放出には、対流層の存在と、それによって生じる磁場の存在が大きくかかわっている。

恒星の磁場は、20世紀になって、スペクトル線のゼーマン効果(磁場によって1つのスペクトル線が3つなどに分離すること)を調べることによって検出された。特殊な星では、恒星表面の平均磁場が数万ガウスに上るものまで知られている(磁変星)。一般の恒星にも非常に弱い磁場は自然に存在している。対流層の発達した恒星の場合には、自然に初めから存在していた磁場が対流運動によって引き延ばされ、さらに自転によってねじられて強化される。いわゆる「ダイナモ機構」である。こうして部分的に強くなった磁場は表面に浮上しつつ、磁場のエネルギーを解放する。局所的に強い磁束の断面は、恒星表面では太陽黒点のような現象として見える。ダイナモ機構が働く際に、磁場も逆に対流や自転に反作用を及ぼし、流れの抑制や角運動量の移送に関与する。

対流と磁場があると、対流層内の力学的な運動は、磁場を伝わる「アルベーン波」や音波として恒星表面にエネルギーを送ることができる。送られたエネルギーは表面で熱化して薄い表面層を加熱して蒸発させ、恒星からの質量の放出現象を引き起こす。大量の質量放出が系統的におこる場合には恒星風とよばれる。恒星風の流れは、恒星表面を貫いて周辺の空間にまで広がっている磁力線によって大きく左右される。遠くまで伸びた強い磁力線に沿って流出する恒星風は、大量の角運動を持ち去ることになり、恒星の自転速度を減少させる。高温の恒星風はコロナとして観測される。

最近の観測では、対流層の発達していないはずの高温の恒星にも強い恒星風のあることが判明している。この場合にはその効率のよい熱発生率に由来する高い光度のために生じる放射圧も要因になっているものと考えられている。大質量の高温の恒星のなかには、1年間に太陽質量の10万分の1に近い大量の質量を放出するものもあり、100万年程度の星の寿命の間に、恒星自体の質量が大幅に変わってしまうほどである。

巨星にあっては表面重力が低いために、大量の低温度の恒星風が流出している。ミラ型変光星のような脈動する超巨星では、脈動がピストンのような働きをして、質量放出を助けている。放出された低温の物質は、場合によっては恒星周辺に集積して、一部はふたたび恒星表面に落下することもあり、放出される物質と衝突して複雑な現象を生じる。

磁場のエネルギーはフレアなどの爆発現象として急激に解放されることが多い。太陽フレアに類似した爆発現象は多くの恒星について観測されており、M型の矮星にはフレア星として知られる一群の変光星がある。これらの星ではダイナモ機構が盛んに働き、しかも自転が速いために磁場がねじられて磁場のゆがみによるエネルギーが大量に蓄積され、磁場の浮上に伴って急激に解放される。そのためのエネルギー放射は、星全体の光度を瞬間的に何百倍にも高めるほどである。

また近接連星系で、相互の潮汐(ちょうせき)作用を通じて公転の角運動と自転の角運動が干渉し、しかも磁場が2星にわたってつながってしまっているために、非常に大規模な爆発現象を示すものがみつかっている。

恒星風現象やフレア現象をまとめて恒星の活動現象とよぶ。太陽の11年周期の活動はこの一種で、一般の恒星の活動現象にも周期性があるものと考えられる。

質量放出の逆の現象として質量降着という現象がある。恒星周辺にある星間物質が恒星の引力圏内に入り、恒星表面に落下する現象で、表面落下の際の重力エネルギーや運動エネルギーは、最後には熱となって表面近くから放射される。とくに連星系の一方が大量の質量放出を行っていて、他の一方が白色矮星、中性子星、またはブラック・ホールといった強い表面重力をもつ星である場合には、華々しい質量降着現象に伴う活動現象が見られる。一般には公転の軌道角運動量があるために降着物質は恒星に向かって直接に降下できず、回転しつつ円盤を構成し、徐々に落下していく。この円盤の恒星表面近くは高熱を発し、X線星として観測されるものも少なくない。高密度星の表面に適当な割合で物質が降り積もると、いったん消えていた核融合反応が再点火され、降り積もった物質層の下で大量の熱が急激に発生し、爆発状の活動を示す。その大規模なものは新星とよばれ、それまで観測されなかったほど暗い星が、急に明るく輝いて観測される。

[小平桂一・安藤裕康]

特異星

光度・半径・質量の相互関係やスペクトルが、大多数の恒星が示す標準的なものから外れている星を特異星とよぶ。これには、天然の核融合炉としての炉本体の特異なものと、炉の外壁、つまり恒星大気の異常から見かけ上特異なものとの2種類がある。前者の例としては共生星がある。この場合には、二つ以上の恒星が密着して共通の大気内に埋まっているために異常が生じる。別々の大気をもってはいるが一部で大気どうしが連結してしまっている近接連星系もあるが、異常の度合いは低い。

恒星大気にだけ異常のある特異星では、その質量・光度・半径などの基本物理量の相互関係は標準的であるが、そのスペクトルや色に異常が現れる。表面での活動性が著しく、恒星面の大きな割合が活動領域となると、輝線スペクトルが見られる。フレア活動も示すM型輝線星はこの一種である。広がった比較的濃い物質雲をまとっているB型輝線星、誕生後まもないおうし座T型星などもこれに似ている。

元素組成の異常から特異なスペクトルを示すものは化学特異星(CP星)とよばれる。これらの星では大気中の元素組成が標準のものから異常にずれている。その一因は、恒星内部での核反応によってつくりだされた重元素が、内部のなんらかの攪拌(かくはん)によって表面に出てきてしまったもので、炭素星、バリウム星などが知られている。いずれも巨星に見られ、中心部でヘリウムよりも重い元素を生み出す高温の核融合反応をおこした際に、内部の反応物質が表面に出てきたものと考えられている。また激しい変化のために星の外層が吹き飛ばされ、内部が露出してくることによっても同様な異常が見られる。高温のウォルフ‐ライエ星やO型超巨星には、いくつかの原因があわさって働いていると思われる。高温の星の外層では、光度が高いために、原子・分子に働く放射圧はときとして重力に打ち勝ち、光子を効率よく吸収する原子や分子は外向きの力を受ける。相対的に吸収効率の悪い原子・分子は、中心へと向かって沈下する。この拡散効果のために、特殊な元素の特定のイオンの幾種かが表面に浮上して、見かけ上の元素組成異常を形成する。このような拡散過程は、放射圧による浮力と重力のわずかな差によって生じるので、対流などの物質流のすこしでもある領域では生じにくい。自転速度の比較的小さな高温度星の多くは、拡散効果による化学特異星である。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星の運動

恒星は惑星に比べると、その天空上の見かけの相対位置をほとんど変えない。しかし長年にわたって観測すると、100年間に角度にして1秒も位置を変える恒星もある。これはわずかな角度であるが、恒星の世界の何億年という時間尺度でみれば、驚くべき変化である。一般の恒星もわずかながら天空上の見かけの相対位置を変えつつあって、これを固有運動とよぶ。スペクトル線のドップラー効果を利用して恒星の太陽系に対する視線速度(天体の観測者に対する相対速度)を測定することができる。距離が知られていれば固有運動を実際の速度に換算することができて、視線速度とあわせて3次元空間での恒星の空間運動を与える。

太陽系の近くの恒星の相対空間運動の速さは秒速10~20キロメートル程度であって、太陽も周囲の星の集団に対して同程度の相対運動を行っている。したがって近距離の星ほど平均的には大きな固有運動を示すことになり、大きな固有運動を示す星の探査によって、近距離星、とくに光度の低い近距離星が発見されている。その多くは白色矮星や小質量の主系列矮星である。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星の進化

恒星が原始星として星間物質から誕生して中心部で核融合反応を進め、水素を燃やす主系列星時代から、やがて巨星時代を経て、終末期の核反応の火の消えてしまう時期に至る過程を、「恒星の進化」とよんでいる。進化の過程の大筋は恒星の質量によって決まるので、星団や銀河などの星の集団の進化のようすは、星の生まれてくる能率と、生まれてくる星の質量別の分布によって決定される。この質量分布関数は星間物質の収縮についての物理過程に左右されるが、まだ理論的に決定されるに至っていない。観測的には、太陽系周辺での星の誕生する頻度は質量の負の「べき関数」(累乗関数)で近似され、太陽質量の数分の1近くの小質量星まで増加の一途をたどることが知られている。さらに小質量の星についてはまだ明らかでない。

恒星進化の詳細を知るには、さらに、恒星を生み出した星間物質の元素組成や、自転特性に依存する。自転による遠心力が重力に比べて弱く、標準的な元素組成をもった星にあっては、核融合反応を行っている時代のうち、水素を燃焼している主系列星の時代が圧倒的に長い。恒星の天然の核融合炉としての燃焼効率が恒星質量の3乗から4乗に比例するので、燃料を食いつぶすまでの時間は、大質量星ほど短い。太陽ぐらいの星の核融合炉としての寿命は約100億年と推算されているが、その数十倍の質量をもつ高温の青白い星の寿命は100万年程度にすぎない。

したがって、観測される恒星のうち、青白く輝いている高温度星は、過去約100万年以内に誕生した星であって、その数は多くない。一方、低温の矮星は、銀河系が誕生して以来の約100億年にわたって生まれた星のほとんどすべてがそのまま生き残っており、非常に多く観測される。

星の進化のこの事実を利用して、星団の年齢を推定することもできる。すなわち、星団中に生き残っているもっとも質量の大きな星を探し出せば、その星の寿命がほぼ星団の年齢に匹敵するはずである。

小質量の星は、進化の果てに白色矮星となり、さらには冷えて暗黒星と化してしまうが、大質量の星は、進化末期に不安定となり、大規模な質量放出や爆発現象をおこして、質量の多くの部分をふたたび星間空間に還元する。この還元される物質は、恒星内部にあって進化の過程で核融合反応によってつくりだされたり、爆発時の高温による反応で生まれた重元素を豊富に含んでいる。したがって、星が生まれて死んでいくことによって、星間物質の元素組成はわずかずつ重元素の多いものへと変わっていく。重元素の増えた星間物質から、やがてまた次の世代の原始星が誕生する。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星の種族

太陽系は少なくとも40億年近い年齢をもっていることが、月の岩石や隕石(いんせき)の分析などから知られている。太陽と似た空間運動と元素組成を示す数多くの矮星も平均的には太陽と同一の世代の星とみなすことができる。しかし数ある星のなかには、太陽とはまったく異なる空間運動を示し元素組成もはっきりと異なるもののあることが知られている。たとえば準矮星とよばれる一群の星は、重元素が標準組成に比べて10分の1から1万分の1しかなく、しかも高速度星とよばれるほどに秒速65キロメートル以上もの大きな相対空間運動を示す。これは明らかに太陽とは異なる世代の星であって、銀河系の歴史のなかで、太陽とは異なる状況の下に誕生したものと考えられる。星たちが生まれては死んでいく輪廻(りんね)の舞台となる銀河系の状況に大きな変化があると、そこに生まれてきた恒星の間に、いわば世代の不連続が生じる。こうした不連続に対応するものとして、恒星の空間運動や空間分布、元素組成の違いに着目して区分したものを「恒星の種族」と名づけている。

太陽が属する円盤種族は、銀河系のレンズ状の円盤部分を構成していて、総質量の点では銀河系内恒星の大部分を占める。円盤の厚さ方向の運動も多少行いながら、円盤内を回転していて、数十億年から100億年の年齢のものが多い。重元素量は、ほぼ太陽に近い標準的なものから数倍多いものまでがある。

ごく最近生まれたと思われる青白く輝く大質量星を含む散開星団の星は「種族Ⅰ」とよばれる。これらの星はほぼ太陽と同じ元素組成をもっているが、銀河系のレンズ状円盤の中央の面に薄い層をなして分布している。したがってその空間運動は、円盤の厚さ方向の成分をほとんどもたず、銀河中心を巡る円運動となっている。これは、現在の銀河系の中の星間物質が非常に薄い円形の層を形成しているためで、円盤種族が誕生したころの星間物質の分布とは明らかに異なっている。「種族Ⅱ」とよばれる星は、準矮星や球状星団に含まれる星たちで、銀河系のレンズ状円盤を広く包む楕円(だえん)体状の領域に分布し、その空間運動にはとくに際だった回転成分がみられない。重元素が欠乏していて、その欠乏の度合いは年齢の古い星団ほど著しい。球状星団の古いものは150億年程度の年齢をもつと推定されている。

種族Ⅱ、円盤種族、種族Ⅰと年齢の古い順に並べて考察することによって、銀河系の歴史上の大きな状況の移り変わりを推測することができる。現在描かれている銀河系の形成の道筋によれば、緩やかに回転する楕円体状の原始銀河雲が収縮するなかで種族Ⅱの星たちが生まれる。大質量の星の輪廻によってしだいに重元素が増える。銀河雲は収縮するにつれて回転が速くなり、ついには遠心力が働いて収縮が押さえられ、回転軸に沿う方向でだけ収縮が続く結果、星間物質は円盤状になり、この中で円盤種族が誕生する。残った星間物質はさらに回転軸方向に収縮し、ついには非常に薄い層を形成し、その中で種族Ⅰが生まれる現在の状態に到達した。

最近になって、原始銀河雲が収縮する以前にも大質量の星が誕生する可能性が指摘され、仮想的にこれを「種族Ⅲ」と名づけている。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星研究の動向

19世紀末のスペクトル分類や恒星統計に基づく現象論は、20世紀に入って発展した恒星内部構造論と恒星大気構造論に支えられて、天体物理学の興隆をもたらした。もっとも重大な鍵(かぎ)は、恒星のエネルギーが核融合反応によって供給されるという理解である。重力と圧力が静水力学平衡(運動を伴わない物体の平衡状態)にある気体球の構造は、最初は解析的に、のちには数値的に計算され、観測的にすでに知られていた質量光度関係(質量に対して光度が一定に決まる関係)やHR図上の星の分布を説明するに至った。一方、原子物理学の発達は、恒星大気を実験室プラズマと比較することによって、スペクトル解析の手法を編み出し、観測的に恒星表面の温度や圧力、元素組成を決定する道を開いた。これによって観測と理論の両面から、恒星の主たる性質は理解されることとなった。20世紀後半の大型電子計算機の発達は、内部構造の進化や詳細な大気構造の計算を可能にし、恒星の誕生と死という進化の両端の問題を残すのみとなった。

しかしながら、最近のX線、紫外線、赤外線域の観測から、恒星が孤立した閉じた系ではなく、恒星風の形で質量を放出したり、星間空間から物質を降着させたり、また他の星と物質をやりとりしたりすることが明らかとなって、改めて進化の問題が見直されている。

恒星の基本的性質が明らかとなった現在では、研究の方向は大きく三つに大別されよう。

第一は、その恒星を舞台として生じるさまざまな電磁流体力学的現象の天然実験室実験の場として研究する方向である。太陽物理学が太陽面現象を究明するのと同様に、恒星面現象が研究される。いわば恒星を無数の太陽として観察し、そこに繰り広げられる現象を究明する。

第二は、恒星の世界に生じる極限的な状況での物理の研究を行う方向である。かつては、太陽における核融合反応や白色矮星における原子の縮退が恒星極限物理学の対象であった。現在ではさらに、中性子星やブラック・ホールが対象となり、100万ガウスもの磁場が関与した現象が知られている。

第三は、恒星という天体の素性がよく知られていることを利用して既知の恒星を含む星系の性質を探る方向である。大は銀河の構造から、小は連星系の性質の決定まである。星の種族の研究を通して銀河形成の歴史を探る研究の流れがある。中性子星やブラック・ホールが連星系の中にあれば、他方の恒星を調べることによって、見えない相手の高密度星の質量や大きさが知られる。

いずれにせよ、古典的な恒星物理学の時代は過ぎて、新しい時代が訪れようとしている。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星の観測

大部分の恒星は見かけの角直径(視直径ともいう)が小さいために、いくら大きな望遠鏡を用いても大きさを分解できず、点像としてしか見ることができない。望遠鏡で見た星像にわずかに大きさがあるように見えるのは、地球の大気内の密度の揺らぎのために、星からくる光波の波面が乱されて、正確に結像しなくなるためである。このような星像の見えぐあいをシーイングとよび、像の広がり、動き、明暗変化など、さまざまな要素を含む。定量的な研究上の観測は、シーイングのよい状況で行うことが望ましい。

恒星観測は位置観測、測光観測、分光観測に大別される。実視連星の運動や固有運動の決定のために、直接画像を撮って連星の相対速度や遠方と考えられる天体との相対位置を測定するのが位置観測で、画像のゆがみなどに注意を要する。

恒星からの放射の強度を1%もの精度で測定するのが測光観測で、電荷結合素子(CCD)電子映像や光電増倍管などを用いて行う。その際適当なフィルターを併用することによってさまざまな波長域や色帯を分別して行い、放射エネルギーの分布のようすを知ることができる。フィルターの帯域幅により、広帯域測光、狭帯域測光などと区別されるが、広帯域のものほど暗い星まで測れる。紫外域、青色域、実視域を組み合わせたUBV三色測光がもっとも代表的であるが、近赤外線域でのJHK測光も普及している。狭帯域測光は明るい星を詳しく調べるのに役だつ。大気や装置の影響を補正するために、標準星をあわせ観測して、相対値を決定するのが一般的である。また暗い星の場合には背景の空の明るさが無視できないので、星のすぐ近くの空についても同一の装置を用いて明るさを測定し、差し引く必要がある。

恒星のスペクトルを調べる分光観測では、望遠鏡で集めた星の光を、それに接続した分光器に導く。スペクトル型の判定をする程度の分解能のものを低分散分光、また大気構造の解析を行える程度のものを高分散分光と呼び習わしている。低分散分光器はそれほど大型ではないので望遠鏡の筒端に接続できるが、高分散分光器の多くは大きな一部屋に相当する空間を占めるので、クーデ焦点やナスミス焦点などの固定焦点に設置される。回折格子(こうし)を用いた分光器では広い波長域のスペクトルが同時に得られるので、大気の状態の変化などにあまり左右されないが、ファブリ‐ペロー干渉計やマイケルソン干渉計などを用いた干渉計型分光器は時々刻々に測定する波長を変えていくので、安定した大気条件が必要である。

恒星観測の場合には、望遠鏡口径を大きくすることによって集光力を増すとともに、焦点距離を長くすることによって目的の星の像を周囲からはっきりと区別できるようにすることがたいせつである。そのためにはできるだけシーイングのよい所に望遠鏡を設置することが望ましく、現在ではチリのアンデス山脈やハワイのマウナ・ケア山など2000~4000メートル級の気候のよい高地に、大望遠鏡が置かれている。さらには、地球大気の影響を逃れるために、宇宙空間に軌道望遠鏡を飛ばしている。

最近の恒星観測の技術的進歩は目ざましく、とりわけ半導体技術の発展による二次元の固体撮像素子(CCDなど)の導入があげられる。従来の写真にかわって、光子のエネルギーを電気信号に変えて取り出せるため、直接に定量的、数値的に光量を測定できる。したがって、これを一定時間間隔ごとに積算を続けていけば、原理的にはいくらでも長時間の観測を行うことができる。電子計算機と結合することによって、データを記憶装置に蓄積させ、ようすをみながら観測したり、必要な量に変換させて取り出すこともできる。テレビのビデオ方式などに比べて、固体撮像検出方式は、位置の情報も精度が高いので、位置観測、スペクトル観測において優れている。また定量性もよいので、撮像観測をそのまま測光に応用することも可能である。

20世紀なかばまでの恒星観測が可視域に限定されていたのに対し、現在では赤外域、紫外域、X線域、電波域の観測が行われ、恒星についての総合的な研究が可能となった。恒星の本体である光球からの放射はその多くのエネルギーを可視域に放出するが、高温の星では紫外域に、また低温度星は赤外域に放出する。原始星のほとんどは赤外線星である。一方、恒星進化の末期や活動星に見られる爆発や磁場のかかわる高エネルギー現象はX線や電波で観察される。低温度星周辺の星間分子や、高温度星周辺の電離雲も、電波観測の対象である。赤外線、紫外線、X線観測は、宇宙空間から行われる。

[小平桂一・安藤裕康]

恒星の名前

恒星のうち見かけの明るい星を目印として星座が設けられ、天空を区分している。通常は各星座ごとに明るい順にα(アルファ)、β(ベータ)、γ(ガンマ)……とギリシア文字のアルファベットを星座名に付してよんでいる。とくに明るい星にはアラビア式の固有名がつけられているが、こうした特別な命名の星は、全体からみればごくわずかである。一般には恒星は星表の番号によって同定される。見かけの明るさが6等星ぐらいまでの星ではBright Star CatalogueによってBSまたはHRの何番と書かれることが多い。9等星ぐらいになると『ヘンリー‐ドレーパー星表』Henry-Draper Catalogueまたは『ボン星表』Bonner DurchmusterungなどによってHDまたはBDの何番と書かれることが多い。恒星の位置に重きを置く場合は位置星表によって『Fundamentale Kataloge』のFK番号、『Smithsonian Astrophysical Observatory』の星表番号を用いる。変光星星表、視線速度星表、連星星表、輝線星星表、赤外線星探査星表、X線星探査星表、電波星探査星表など、特殊目的のための星表も多く、それぞれの星表番号で引用される。しかし最近では、探査によって新しい恒星を載録する必要が増加したため、番号をつけるかわりに、天球上の座標の概略値を用いるものが多くなった。これらの星表に載録されていないような暗い星の場合は、写真星図などによってその星を特定する。

[小平桂一・安藤裕康]

『杉本大一郎編『星の進化と終末』(1979・恒星社厚生閣)』▽『小平桂一編『恒星の世界』(1980・恒星社厚生閣)』▽『小平桂一著『恒星と銀河』(1982・産業図書)』▽『大沢清輝著『恒星の色』(1984・地人書館)』▽『『天文学界注目の75の銀河68の恒星――最先端装置で撮影、待望の精細画像』(2005・ニュートンプレス)』▽『野本憲一・定金晃三著『シリーズ現代の天文学 第7巻 恒星』(2009・日本評論社)』

改訂新版 世界大百科事典 「恒星」の意味・わかりやすい解説

恒星 (こうせい)

相互の見かけの位置が長年にわたりほとんど変化しない星。すなわち星座を形づくっているような星々をいう。惑星の対語。英語ではfixed starであるが,単にstarということが多い。物理的には太陽のようにみずから発光しているか,あるいは過去にそういう状態にあった単体の天体をいう。太陽以外の恒星は遠距離にあるため特殊装置による以外は光点としてしか認められない。ただし,逆に望遠鏡で見る光点には小惑星,遠い銀河,恒星状天体(クエーサー)なども含まれる。

太陽は質量,光度,半径などいろいろな点で標準的な恒星であるが,一般の恒星は質量,年齢,単独星か連星かおよびこれらの組合せでさまざまな姿を示す。恒星は高密度の星間雲の凝縮と分裂によって生じ,誕生したばかりの星は原始星と呼ばれる。これらは,温度が低く赤色で,光度も半径も大きい超巨星であるが,その時期は短くごくふつうの安定な状態にある主系列星へと進化する。ただし,質量のあまり大きくない星ではこの主系列前の巨星または亜巨星の時期があり,おうし座T型星はこれに相当する。恒星の大部分は主系列星であり,後出のヘルツシュプルング=ラッセル図(HR図)上に列をなして分布するのでこの名がある。主系列星は太陽と同じく中心部で水素をヘリウムに転換する熱核反応によってエネルギーを供給している恒星である。原子核エネルギーの燃料ともいうべき水素が十分にある間は主系列星として半径や明るさを変えないが,中心部で水素が消費され,その燃えかすであるヘリウムなどが増えると半径が大きくなり赤色巨星,超巨星へと進化する。最終的には,高密度の残骸ともいうべき白色矮星(わいせい),中性子星,ブラックホールのいずれかを残すか,または何も残さず全質量を星間ガスに還元するかであると考えられている。二つの星がごく接近した連星として誕生すると質量交換によってさまざまな変化を生ずる。新星型変光星(激変星),新星,大部分のX線星などがこれである。また単独星で規則的または不規則な変光を示すものも多く,ケフェウス型変光星,ミラ型変光星,こと座RR型変光星などは代表的な脈動する変光星として知られている。

恒星の数と分布

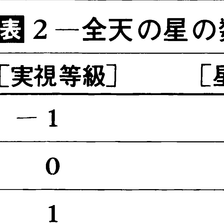

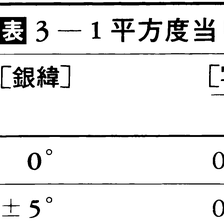

天の川が微光星の集りであることはG.ガリレイによって初めて望遠鏡で確認された。表2は全天の星の数を明るさの等級別に示したものである。表2の中で,実視等級8とあるのは7.5等から8.4等まで四捨五入した値である。表3には同様にして決めた各写真等級1等級当りの星の数を銀河面からの各緯度における一平方度当りについて示した。明るい星は全天に比較的一様に分布しているのに反し,暗い星は極端に銀河面に密集している。このことは恒星が扁平な銀河円盤をなして空間分布している事実の現れである。

年周視差と固有運動

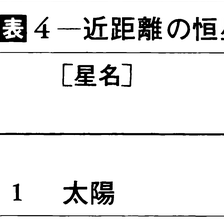

星の位置の測定は明るさと色の測光,スペクトル分光とともにもっとも基本的な天文測定である。無限遠にあると考えてもよいほど遠い恒星を基準とすれば,観測される恒星位置の変動は年周視差と固有運動によるものとである。年周視差は地球の公転軌道の直径を測量の基線とする三角測量で近距離星までの距離を与える。一方,年月とともに恒星位置のずれが積算していく部分は恒星と太陽の間の相対運動の天球上への投影を表すもので固有運動という。表4に近距離の恒星10個を示す。もっとも近いケンタウルス座のα星に対しても年周視差は小さく0.″76である。年周視差は単に視差ともいい,また視差を距離の意味に用いる。天文学では年周視差1″の距離を1パーセク(3.26光年)とし,距離の単位に用いるからその間に混乱は生じない。視差測定の精度は0.″003程度で数千個の星が測定されているが,10%の誤差の精度で測れる星は数百個にすぎない。しかし,年周視差は他の距離決定法の較正の基準として重要である。年周視差および固有運動の測定には,それぞれ半年および長年月を隔てて二重露出で撮影した星野写真を用いるのが便利である。固有運動の大きな星は例外なく近距離星である。表4にあるバーナード星は最大の固有運動をもった星として知られ,1年に10.″31北へ移動する。視差と固有運動から星と太陽の相対運動のうち視線に垂直な成分がわかる。

明るさと色

星の明るさは等級で表し,その尺度は,光量が100・4(≒2.512)倍増すごとに等級の差をつけ,値の小さいほうが明るく,1.0等星は2.0等星の2.512倍の光度である。人間の目に感ずる明るさを実視等級,写真に感ずる明るさを写真等級という。精密な測光には,通常光電管と適当なフィルターとを組み合わせて用いる。紫外(U),青(B),黄(V)のいわゆる三色測光が標準的で,U,B,VのうちBは写真等級,Vは実視等級にほぼ対応する。写真等級と実視等級の差や,(B-V),(U-B)は色指数で,星間吸収の影響がなければ距離によらずおもに星の温度を表す。全放射を表すのに全放射等級があるが,これは実視等級に放射補正を加えて求める。放射補正は,太陽で0で,紫外,赤外域に強い放射をもつ高温度星や低温度星ではマイナスの値をもつ。また星の真の明るさを得るには,見かけの明るさに距離の補正をする必要がある。すなわち,星を10パーセクの距離においたときの明るさを示し,これを絶対等級という。太陽の実視絶対等級は+4.8等である。(B-V)と(U-B)とを縦軸横軸にとった図を二色図という。二色図上の星の位置はそれがどんな星であるかを推定させる資料となる。またそれが主系列星であれば二色図上の星間吸収の影響を読み取ってその量を求め,ひいては距離の推定にも用いられる。これが星間吸収視差である。天文測定の最大の問題点は距離の決定であるから,このような粗い距離決定も役だつことが多い。UBVの三色測光以外に干渉フィルターを用いて有効波長帯をしぼった中間帯域測光やG(緑),R(赤),I(赤外)や,さらに10μmくらいまでの赤外波長域の大気透過波長帯(J,K,L,M,N)を加えた多色測光も行われている。また,電波やX線などはそれぞれの強度を測る受信または受光装置で測定の単位を決めている。

恒星のスペクトル

回折格子などの分光装置を用いて星のスペクトルを分析することによって得られる情報量はきわめて多い。ドップラー効果によってスペクトル線は星が近づくときは短波長側へ,遠ざかるときは長波長側へ固有の波長から少しずれて観測されるから,これを測って星と太陽との相対運動の視線方向の成分〈視線速度〉を求めることができる。視線速度とそれに垂直な固有運動の速度成分とを合わせて星の空間運動が決まる。視線速度や固有運動は全天の星に対して平均が0とならず系統的な偏りを示す。これらの偏りは局部静止基準系に対する太陽の特有運動を与える。その値はヘルクレス座の方向へ毎秒20kmである。

スペクトル分類

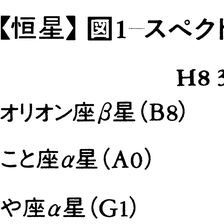

星のスペクトルはおもにその有効温度によって吸収線の現れ方が違う。これを利用して星を温度系列に分類したのがスペクトル型である。スペクトル型を表す記号はA.J.キャノンとその協力者がヘンリー・ドレーパー目録The Henry Draper Catalogue of steller spectraに記載した伝統的なもので,O,B,A,F,G,K,Mが用いられる。これをさらに0~9まで細分し,A0,G8というように用いる。それぞれの特徴となる吸収線を図1に示した。

スペクトル分類の解釈の基礎をなす考えはM.サハの電離理論である。電離度は放射や電子衝突などによる電離作用と,イオンと電子の再結合とのバランスで決まるから,電離ポテンシャルの高いイオンの状態になるのは,まず高温,次いで密度の低い場合である。分子の解離についても同様である。したがって。おもなスペクトルで決まるスペクトル型は温度でほぼ決まっているが,同じスペクトル型でも例えば金属元素の中性原子の吸収線と一次電離イオンの吸収線が観測された場合,その強度比が密度の高い矮星と密度の低い巨星とでは異なる。密度の低いことは,質量の違いはそれほどでもなく一般に半径が大きいことを意味するから,同じスペクトル型(同じ温度)であれば,光度が明るいことを意味する。したがって,この現象を絶対等級効果と呼ぶ。これを定量化したものが光度階級で,Ⅰa,Ⅰbが超巨星,Ⅱが輝巨星,Ⅲが巨星,Ⅳが準巨星,Ⅴが矮星(主系列星)を表す。これによれば,太陽はG2Ⅴの星となる。このようにスペクトル型と光度階級とで星を観測的に二次元分離することは,理論的には表面重力と有効温度で恒星の大気構造のモデルを決定することに対応しており,恒星の物理学の基礎をなすものである。

スペクトル型と光度階級との二次元分類以外に,水素のバルマー飛躍(水素のバルマー系列の限界のところを境として連続スペクトルの強度が変わる現象)を利用する方法がある。恒星を作っている元素は,水素が大部分であるから水素のスペクトル特性を用いる方法も合理的である。分類に用いるべき量は,バルマー系列限界での連続スペクトルの飛びDと連続光飛躍の真ん中の波長λ1とである。図2は二つの分類の対応を示す。

HR図

恒星に巨星と矮星の別のあることを見つけたE.ヘルツシュプルングと,スペクトル型と絶対等級との関係を見つけたH.N.ラッセルにちなんで,ヘルツシュプルング=ラッセル図(HR図)と呼ばれる重要な図表がある。横軸にスペクトルまたは色温度(B-V)または有効温度を取り,縦軸に絶対等級を取ってこの面上に恒星を点で示す。この図を作る場合もっとも問題となるのは絶対等級を決めるための距離である。図3はその意味で近傍の星,高分散スペクトルの取れる明るい星,連星,変光星など注目されやすい星の概念的なHR図である。図4は距離を10.5パーセク(34.2光年)に限ったHR図である。上方中央にある亜巨星の二つ以外はすべて主系列星でとくにM型に集中していることは星の形成と進化を考えるうえで注目に値する。また白色矮星に関しては,南天の探査は完全ではない。われわれが見る明るい星の大部分は巨星であるが,巨星は星全体の約0.1%しかない。一方,星団はほぼ同じときにでき,ほぼ同じ距離にある星の集合と考えられ,HR図を作るのに適した対象である。図5と図6は散開星団と球状星団のHR図で,恒星の進化を考えるうえで基礎となる資料である。すなわち,若い散開星団は主系列星からなり,そのうち高温で明るい星の端から巨星へと移行し,やがて球状星団に見られるようなHR図になることが推定される。

種族

W.バーデはアンドロメダ銀河を詳しく調べ,星に二つの種族があることを提唱した(図7)。この図はバーデの観測的な概念図であるが,その典型として種族Ⅰは散開星団,種族Ⅱは球状星団で代表される。種族Ⅰは種族Ⅱと比較して,周辺のガスとの共存があり,空間速度も小さく,銀河面に集中していて,重元素が多いなどの特徴がある。

距離,大きさ,質量

年周視差と星間吸収視差以外に一般的な距離決定法は分光視差である。スペクトル型と光度階級から絶対等級がわかるから,これを見かけの等級と比較してその差を距離に帰するわけである。実視連星で見かけの軌道,周期,速度曲線が観測できれば,ケプラー運動であるからこれを用いて距離も両星の質量も求まる。速度曲線が知られていない場合は質量の和を別に推定すれば力学的な視差が求まる。運動星群では,運動の収束点の赤経,赤緯から運動の方向がわかるから,視線速度と固有運動を観測すればそれぞれの星の運動星群視差がわかる。食変光星については光度曲線の解析から2星間の距離を単位として半径などが求まり,もし速度曲線が得られればこれを積分して2星間の距離が求まる。また,星の半径と有効温度から光度が求まり,見かけの明るさと比較して距離が求まる。星自身の特性を利用する方法もあり,もっとも重要なのはケフェウス型変光星(ケフェイド)の光度周期関係(図8)で,これから導いたケフェイド視差は,これが属する銀河までの距離を容易に与える。こと座RR型星(星団型変光星)は,+0.5等当り一様な平均絶対等級を示すので,球状星団の距離決定に有用である。白色矮星では質量・半径間に一義的関係がある。したがってスペクトル解析から表面重力と有効温度が求まれば,質量,半径,光度が求まり,見かけの明るさと比較して距離が求まる。そのほかCa2⁺のK線の吸収線中心波長域で強度が反転して吸収線内輝線のようになった部分の幅が絶対等級とよい相関があるから,これを用いるのも星の特性を利用した視差決定法の一つである。ベテルギウス,アンタレス,ミラなど数個の超巨星については,視直径が100分の数秒あり,直接視直径をはかることができる。マイケルソン干渉計による方法,ハンフリー・ブラウンの強度干渉計,スペックル干渉法,星食のときの月縁による回折を利用する方法などがあるが,いずれも点光源と有限の大きさをもった光源との差を光の干渉を利用して検知するものである。最近は赤色超巨星の大気モデルを検討する一つの材料となるほどに測定の精度が上がってきた。質量の直接的な決定は,前述のように連星の場合のケプラーの第3法則を利用する方法と白色矮星の場合とがある。間接的には,恒星内部構造論の立場で,HR図上の位置から質量を推定することも可能である。

恒星の大気構造

恒星のスペクトルから大気の状態や物質の化学組成を求めるためには,理論的な大気モデルをつくり,できたモデルについて吸収線の形成を計算し,これらを観測と合わせる必要がある。大気は完全気体としてよいから,各深さについて温度と圧力が与えられればモデルは決まる。圧力は表面で0で,各深さについて圧力こう配はそこの密度にかかる重さをちょうど支えるだけなくてはならない。それゆえ,深さに対する圧力分布は,重力加速度と温度分布を与えれば決まってくる。一方,温度は表面である有限な値をもち,温度こう配は,表面から逃げる放射量をどの深さでも流すように決まっていなければならない。この放射の流量は,吸収係数に反比例するが,吸収係数自身が温度と密度の関数であるから,上の二つの条件で温度と圧力の深さに対する分布が求まる。次に,連続スペクトルの各波長および吸収線内の各波長について放射の伝達の式を解いて,観測値と比較できる表面放射エネルギー分布を得ることができる。吸収線のできる理由は,各原子が特定の波長の光を吸収するというだけでは正しい説明とはいえない。これについては,吸収線の波長で星を見ると吸収線以外の連続光の波長域で見る光球面よりもずっと浅い低温の層の熱放射(プランク放射)を見るためと考えるほうがより正しい。吸収線の強さは,吸収に関与するエネルギー準位の原子やイオンであって,光球面より上にあるものの数と吸収の起こる遷移確率との積の関数であるが,その関数形には,大気モデル,乱流速度,減衰係数なども含まれる。その関数を図表化したものを成長曲線という。理論と観測の成長曲線の一致からモデルのパラメーターや元素の化学組成が導ける。O,B型の高温度星が広がった大気をもつと輝線スペクトルが現れる。これには,ウォルフ=ライエ星,Be型星,はくちょう座P型星などの星があり,大気の構造や大きな膨張運動によりそれぞれ特徴的な輝線が現れる。惑星状星雲はO型星あるいはウォルフ=ライエ星に似た中心星をもっているが,そのまわりを0.1パーセクにも及ぶ膨大で希薄なガス層が包んでいる。こと座の環状星雲はその代表例で,赤色超巨星の外包を完全に放出したもので,白色矮星に進む中間の状態にあると考えられている。星雲は中心星からの強い紫外線のため完全電離し,水素のバルマー線や星雲線と呼ばれる酸素の禁制線などの強い輝線で輝いている。赤色超巨星の大気は,力学的に不安定な状態にあり質量放出が盛んである。ミラなどの長周期変光星では脈動に伴う衝撃波現象が観測され,光度が極小のときは輝線も観測されている。また,若い星と考えられているおうし座T型星やフレア星も低温度星ではあるが活動的な輝線を示す。

恒星の自転

自転によって手前にくる部分と遠ざかる部分とでは,ドップラー効果により吸収線の波長が長短にずれるから,本来細い吸収線であっても星全体からの寄与では幅の広いものとなる(図9)。このことから逆に恒星の自転速度の視線成分がわかる。自転軸の方向は星ごとにまちまちである。太陽の自転周期は約25日で,赤道自転速度は約2km/sであるが,O,B型星では平均約200km/sと非常に大きい。自転の角運動量は星が星間ガスのときからきわめて大量に受けつぎ,これを星間磁力線づたいに放出して星になることができた。角運動量の残りの一部は,連星系の公転にいく。その後は,長い年月をかけて恒星風などによって失っていくものと考えられている。自転は対流とともに恒星磁場を作るダイナモ機構に関与する。したがって,フレアなどの恒星表面活動のもとは自転にある。

恒星磁場

磁場があるとスペクトル線はゼーマン効果によって偏光した成分に分離する。分離の量と成分の数はスペクトル線によるが,分離の量は,通常の恒星磁場の範囲では磁場の強さに比例する。磁場の向きが視線方向と一致する場合には,各成分の偏光は左右の円偏光となり,視線に垂直な場合は互いに垂直な直線偏光となる。このような性質を利用して恒星磁場を測ることができる。A型特異星には数千ガウスから,なかには数万ガウスに及ぶ磁場の観測される星がある。一般に自転に伴う周期的な強度変化が見られ磁変星と呼ばれる。フレア星などのM型矮星では表面の相当部分を極性の違う二つの超大黒点が覆っていると考えられ,またある種の白色矮星やパルサーとして観測される中性子星には,それぞれ106~1012ガウスにも及ぶ強大な磁場があるものと考えられている。これは,これらの星が高密度になったときに磁場もいっしょに強くなったものと考えられる。A型特異星の磁場などは星間雲からの磁場を抱え込んで強い場をもつようになったという考え方もあるが,太陽やM型星の場合はダイナモ機構によって磁場が形成されると考えるのが一般的である。

恒星の内部構造

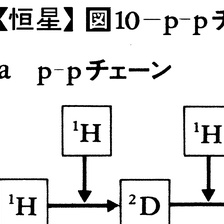

恒星内部の構造を決める条件は,まず大気の場合と同じ二つの条件,すなわち圧力こう配と重力とのつりあいおよびエネルギー流量が有効温度で決まる量になるよう温度分布が決まるということである。その他の条件としては,自己の質量で重力が決まっていることと,内部でのエネルギーの発生が表面からでる放射のエネルギーを維持しているということの2点が重要である。主系列星について以上の関係の概略を説明すると以下のようになる。まず,中心の圧力が星全体の重みを支える必要があることから,星が完全ガス体であるとすればその中心温度は107Kをこす程度であることがわかる。内部は高温のため水素,ヘリウムはもちろんのこと,重元素もほとんど完全に電離して原子核が小さい体積で自由粒子となっている。中心温度が107K程度以上あることは,水素を消費して最終的にはヘリウムに転換する一連の熱核反応が有効に起こってエネルギーを供給することである。熱核反応は温度にきわめて敏感であるから,非常に大きな光度の星でも,その中心温度はほんの少し高いだけですむ。中心温度が下がらないように保護しているのは外包と呼ばれる部分である。その中を熱エネルギーは,放射または対流によって表面に運ばれてくる。この外包の働きは,半径を変えることによっても調節できる。全部が矛盾のない状態に落ち着いたところが平衡状態である。水素を消費する熱核反応のおもなものは,陽子と陽子が反応してヘリウムを作り出すp-pチェーンと,炭素,窒素,酸素を媒介として最終的にヘリウムを作り出すC-N-Oサイクルである(図10)。熱核反応では陽子が相手の原子核の静電的なポテンシャルの高い壁に対して量子力学的なトンネル効果で入り込む確率が問題である。相手がC,N,Oのように高いポテンシャルをもった核では,陽子は高い温度の熱運動で衝突する必要がある。相手が同じ陽子の場合は,静電ポテンシャルの壁は比較的低いから温度はあまり高くなくてもよいが,その後の重水素となる反応が起きにくく,C-N-Oサイクルと比べると大量のエネルギー発生にはむかない。結局,太陽程度以下の小質量星では,いくらか低い中心温度でp-pチェーンが働いていて,太陽の3倍以上の大質量星では光度が高いので,中心温度をちょっと高くしてC-N-Oサイクルを能率よく働かせるところで安定する。大質量星と小質量星との熱核反応の違いは構造の違いとなって表れる。C-N-O反応は温度の20乗に比例するほど敏感なので,大質量の主系列星のエネルギー発生は中心部分のきわめて小さい範囲に限られる。そこでは大きなエネルギーの流れが小面積をよぎるから,それだけの強い流量を流すためには温度こう配が大きくなくてはならず,そのこう配が断熱温度こう配よりきつくなると対流が支配的となる。すなわち,大質量星の中心核は対流核となる。一方,小質量星では中心対流核はできず,その代わり対流外包が生ずる。その理由は水素の電離層にある。なぜなら,水素の電離は約1万Kで起こるが,光度が低く,表面温度の低い小質量星では光球より下にこの層がくる。そこでは熱を加えても電離のためにエネルギーは使われ,温度はあまり上がらない。すなわち比熱が大きく,断熱温度こう配の低いところである。しかも水素原子と電子が共存して,吸収係数の大きい水素負イオンを作るので,放射でエネルギーを流そうとすると大きな温度こう配を必要とする。放射温度こう配が断熱温度こう配をこすと対流が起こるわけである。太陽でも外包対流層は半径の3割を占めている。

星の誕生と寿命

重力は恒星の形成と進化に基本的な役割を演じている。星間ガスに密度のむらが大きなスケールで生ずると,重力はそのむらの度合をますます強める方向に働き,一方,ガス圧は音波の形でむらをならそうとする。質量,温度,密度には,温度の2/3乗に比例し密度の平方根に逆比例した臨界質量があって,それ以上の質量では凝縮する。オリオン座などに見られる巨大な分子雲は,このような恒星を作る母胎となる。ガス塊は分子や星間塵で形成され,30K以下の低温であるから,分子雲は凝縮と分裂を繰り返しながら,原始星にまで達することができる。また,一度原始星が誕生すると周囲のガスが圧縮され,密度の高い部分を作り出すので連鎖反応的に次々と恒星が作られていく。このように恒星は単独で生まれることはなく,いわゆる星団として形成される。ときには,恒星形成バーストと呼ばれる大規模で,激しい形成過程をとることも知られている。

生まれたばかりの星は,半径の大きな赤色巨星である。林忠四郎は,それらは全体が対流層からなり,低温の有効温度を保って重力収縮する星となることを明らかにした。重力収縮は重力ポテンシャルエネルギーをエネルギー源とする進化であるが,明るい巨星の光度を保てる期間はたかだか1000万年程度である。

星は寿命の大部分を主系列星として過ごす。これは,熱核反応によるエネルギーは水素からヘリウムにかわる反応でもっとも大きく,またヘリウム以後の反応は光度の大きい巨星,超巨星でしか起きないからである。太陽程度の質量の水素を燃やして太陽光度を維持できるのは約1010年であるが,実際には完全に転換することはできない。それゆえ,現存の太陽の年齢は約4.6×109年でほぼ寿命の半ばに達したと考えられる。光度は質量の約4乗に比例し,したがって寿命は逆に質量の3乗程度に逆比例する。このことから若い星団ほどHR図上で高い光度の星まで主系列がのびていることが理解される。球状星団など古い星のHR図からは1010年程度の年齢で太陽程度の質量の星が巨星に進化しつつあることが知られる。

巨星と白色矮星

中心の高温部ほど水素の消費が激しいから,やがて中心核はヘリウムに置き換えられて,水素の熱核反応はその外側の殻状の部分で起こるようになる。こうした殻を熱源とする星は巨星になることが明らかになっている。高い光度を保つために殻源は高温でなければならず,その内側にあるヘリウムの核は等温で高密度となる。一方,M.シェーンベルグとS.チャンドラセカールが示したように,完全気体の等温核は質量が全体の約1割をこえると不安定でつぶれてしまう。もともと密度の高い小質量星の中心部ではそのころ密度が大きくなりすぎて電子が量子力学的効果のため完全ガス状態からはずれ,縮退といわれる固体金属のような状態となる。この場合,密度を上げれば大きな圧力を出すことができて重力崩壊を防ぐ。大質量星では,もともと密度が比較的小さいので電子縮退ができず,たえず中心核は重力収縮し,その熱源により非等温の核ができる。すなわち,この場合は温度の助けをかりて圧力を上げ,重力崩壊を防ぐことになる。大質量の縮退核ができないのは太陽質量の1.4倍くらいのところにチャンドラセカールの限界と呼ばれる上限があるためである。小質量星,大質量星のいずれにしてもヘリウム核は,中心が高圧で外側が比較的低圧の状態,すなわち一つの星のようにふるまい,その外包は中心核にあまり荷重をかけないように広がって,半径の大きな星の構造が成立する。巨星になってからの進化も小質量星と大質量星とでは非常に異なる。小質量星の場合には,殻源がおとろえるとヘリウムの中心核に収縮が起こり,いよいよヘリウムから炭素を作る核反応が縮退核中で起こるようになり,それはヘリウムフラッシュという大爆発をひき起こす。球状星団のHR図に見られる水平分岐上にある星はヘリウムフラッシュの結果である。それがさらに進化すると炭素を中心核とし,ヘリウムをエネルギー源とする赤色超巨星となるが,この段階でヘリウム殻源に特有なフリッカーと呼ばれる爆発を繰り返し,そのため外包の質量がだんだん失われていく。外包を失った赤色超巨星の縮退中心核は,白色矮星への進化へ進む。

大質量星の場合はヘリウムの熱核反応は徐々に起こる。しかし,ヘリウムの殻源から炭素の熱核反応へ進む際に,中心核が電子縮退していると炭素爆発は大規模な超新星爆発となると考えられている。ただし,その前までに質量の放出が大きい場合は,炭素爆発による超新星は起こらない。もっと大質量の星の最終段階では,鉄の中心核が超高温でヘリウムへ分解する不安定性が原因となって重力崩壊が起こる。結局,恒星は最終的に白色矮星または超新星となるが,超新星は炭素爆発か重力崩壊によるか,いずれにしろ全部星間ガスになる場合,中性子星またはブラックホールを残す場合に分かれる。

恒星の種々の様相

太陽も周期5分程度の多くの非動径振動モードで振動しており,また11年周期の黒点活動もある。太陽よりもはるかに大きな振幅の脈動を示す種々の星がある(図11)。ケフェイド,こと座RR型星,たて座δ型星,矮星ケフェウス型,長周期変光星(ミラ型),ケフェウス座β型星,変光DA型,白色矮星などがおもなものであるが,不規則変光星もあり,ほとんどの星は何らかの振動現象を示すものと考えられる。超新星は,その出現時には,-18~-19等という銀河全体の明るさにも匹敵するほどの明るさに達する。これには,第Ⅰ種(種族Ⅱ)と第Ⅱ種(種族Ⅰ)とがあり,光度変化曲線が異なる。超新星は高エネルギー宇宙線や重元素形成の場でもある。超新星のあとに強い磁場と速い自転をもった中性子星が残ると電波や光のパルサーとなる。

近接連星は二つの星の間で物質のやりとりをして特殊な進化をする。中性子星やブラックホール,あるいは白色矮星のような強い重力場をもつ縮退星に相手の星から物質がふりそそぐと,熱核反応が暴走してX線パルサーに見られるような激しい変動や新星,激変星などをひき起こす。また自転の速い星ではダイナモ機構で強い磁場が生じ,太陽に見られるフレアを大規模にしたような爆発現象が見られる。これは,変動する強い紫外線の放射や電離カルシウムK線の中央の輝線などに現れ観測されるのである。

→太陽 →ブラックホール →変光星

執筆者:海野 和三郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「恒星」の意味・わかりやすい解説

恒星

こうせい

fixed star

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「恒星」の意味・わかりやすい解説

恒星【こうせい】

→関連項目太陽|月(時間)|星

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の恒星の言及

【宇宙】より

… コスモスの編成原理としてどのようなものを立てるにせよ,ごくまれな例外を除いて,そうした秩序の及ぶ範囲は有限となるのがふつうである。まれな例外であるデモクリトスのそれを除くと,プラトン,アリストテレスともに,宇宙は恒星の世界を最外殻として,限定された球構造をもつ。円もしくは球についてのギリシア人の執着はきわめて強固であって,それらに至高の価値を与えるという傾向を有するが,そういう意味では宇宙のもつ球形状そのものがすでに一つの価値をもつことになる。…

※「恒星」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

生命維持活動に必須なエネルギーの獲得や,成長に必要な有機材料を合成するために生体内で起るすべての生化学反応の総称。複雑な分子を単純な分子へ分解してゆく過程でエネルギーを獲得する分解代謝または異化 (カ...