改訂新版 世界大百科事典 「ギリシア」の意味・わかりやすい解説

ギリシア

古代ギリシア語でヘラスHellas,現代ギリシア語では綴りは変わらないがエラスと発音する。ラテン語ではグラエキアGraecia,現代ヨーロッパ語ではラテン語に由来するものが多いが,ギリシア語に由来する語も併用されている。例えば英語ではグリースGreeceまたはヘラスHellas,ドイツ語ではグリーヘンラントGriechenlandまたはヘラスHellas,フランス語ではグレスGrèceまたはエラドHellade,イタリア語ではグレチアGrecia(ギリシア語起源の語は〈ギリシアの〉の意味でエレニコellenico,ヘレニズムの意味でエレニスモellenismoなどが使われる)。〈希臘〉という漢字はヘラスの音訳である。

歴史

今日ギリシアを旅行して感じる文化層の積重なりは,歴史は流れではなく,幾世代にもわたる人々の実際的な旧文化の摂取と創造の繰返しであることを如実に示している。この積み重ねられた文化層とは,大別して第1に前2000年ごろギリシア人の祖先がこの地に移住・定着してから後5世紀ごろまでの古代文化,第2に古代末期から始まって19世紀までのビザンティン文化,第3にギリシア独立後の現代文化,の3層である。約500年にわたるオスマン・トルコの支配は,キリスト教聖堂のモスク化などに見られるとはいえ,上の三大文化層の厚みを大きく変えるものではなかった。このうちビザンティン文化はギリシア正教を精神的支柱として今日まで民衆の生活の中に脈打っている。古代文化は,ギリシア語とギリシア文字としてギリシア人の歴史全体を貫いているが,ポリス政治の中で発達した直接民主政や多神教の宗教思想のような古代に特徴的な生活規範は今日ではまったく消え去っているといってよかろう。もとより古典演劇は今日でも現代風演出のもとで古代劇場において催されているし,古典古代文化の研究は,文学,哲学から歴史学,考古学,碑文学,さらには音楽の復元に至るまで盛んに行われているが,民衆の生活意識の中に古代が生きているといったようなものではない。現代ギリシア人の血統という点では,トルコ人との混血の度合は無視しうる程度のものであったとしても,古代末期以降のスラブ人の大量移住による混血は考慮に値しよう。ギリシア正教会における新約聖書原文(コイネー・ギリシア語)の長期にわたる使用が,何にもましてギリシア語とギリシア文字を古代以来一貫してギリシア人のものとしてきた土台であったと思われる。ギリシア語の発音と文法に多少の変化は認められるが,古代から使われている言葉が非常に多く今日でも使われているのは驚きでさえある。

古代

第1の文化層すなわち古典古代文化は,ヘレニズムとローマ帝国を通じてゲルマン,アラブ,スラブ系の諸民族に影響を与え,ルネサンスを通じて西欧の近代化に役割を果たしたが,世界史の発展過程を巨視的に見れば,オリエント文化の影響下に文明と国家の形成を成し遂げながら,それとは異質の国家・社会をつくりあげ,これを土台として古典文化を創造したという点に,古代ギリシア人の最大の特徴があったといってよい。その異質の国家・社会とは,都市国家とも邦訳されるポリスである。ポリスは前8世紀ごろエーゲ海周辺のギリシア人のあいだに点々と成立し,前7世紀ごろから前4世紀に至る約400年のあいだに典型的に発展した共同体国家である。その特徴は,この共同体の成員すなわちポリス市民が世襲農地(クレーロス)を私有し,共同体自体が公有地をもっているという点にある。クレーロスは〈籤(くじ)〉を意味し,共同体がその占拠した土地を小地片に分割して籤引きで成員に分配したことに由来すると推定される。このような自由な小土地所有者が同時に戦士としての権利・義務をもつのが市民共同体の原則であった。こうした特徴をもつ共同体がギリシアにおいて(ローマの共和政期にも同じような共同体が展開したが)典型的に発展した原因は,大きく見れば,ギリシア人の原始共同体が先進オリエント文明の影響を摂取しつつ自己を文明化したことに求められる。後述するように,ポリスよりも古い形態の国家をつくりあげたミュケナイ文明の世界において,これを支える共同体内部にすでに耕地の私的所有が発生していたことは注目すべきことで,オリエントにおける国家形成が強大な専制君主国家を生んだのとは異なり,ギリシアでは王権の発達が未熟で,やがて王国が没落してポリスが貴族の階級的結集による政権独占として成立しえたのも,これが根本原因であったと推定される。

ミュケナイ時代から古拙時代への移行は,諸市のアクロポリスから王宮が消滅し,代わって守護神の神殿が建つようになる,という事実に端的に現れた。したがって,ギリシア人がオリエント社会とポリス社会との異質性を意識したのもポリスの段階においてであったが,王権が強大化の一途をたどって広大な領域を支配する専制君主に帰着したオリエントに対して,ギリシアでは王権の強大化が未成熟のうちにとどめられ,やがてそれが否定された。その背後には,諸共同体の結合による集団労働によってしか農業生産の諸条件とくに大河の統制ができなかったオリエントに対し,ギリシアでは共同体の個々の成員たる家族の個別労働が農業生産発展の主要条件であったという,生産条件の違いに由来する労働形態の違いがあった,と考えなければならない。一言でいえば,オリエント社会とギリシア社会が,初めは氏族制的部族を成して生活していたであろう段階から国家形成を始めたのに,このように相異なる社会と国家を生み出した分岐点は,部族的統合の首長権に由来する王権がどのようにして強大化されたかの違いにあり,その基底には共同体の構造差--それは共同体内部における私的土地所有の発展度の違いに現れる--があったのであり,この場合ミュケナイ時代において初めて小王国段階の共同体成員による耕地の私的所有が成立した,という点に求められる。それゆえギリシア史の上でポリスの形成を考えるにあたっては,原始社会からの初めての国家形成の問題として考えるべきではなく,ミュケナイ時代の王国の没落後における国家の変革と再出発の問題として考えるべきである,ということになる。

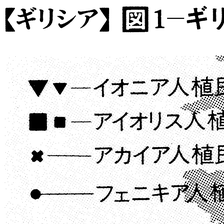

ギリシア人の来住

前3千年紀の初めごろバルカン半島のトラキア,フォキス,ボイオティア,アッティカ,アルゴリス,コリントスなどに新石器文化が始まっていた。その担い手がどこから来たのかはわからないが,前2千年紀の初めごろに古い文化を破壊しつつここに北方から来住したのは,インド・ヨーロッパ語族に属するギリシアの一派(イオニア人,アイオリス人などの東ギリシア方言群の祖先)の言語を話す人々であったと推定される。彼らはしだいに海上に進出してエジプトやメソポタミアの文明,ことにミノス(クレタ)文明を採用して前1600年ころには高度な青銅器文明をつくりあげた。これがミュケナイ文明で,これをつくりだしたギリシア人の支配層は,壮大な城砦と巨大な穹窿墓(トロス)を築き,戦車を駆る貴族層で,その中から卓越した王が,ミュケナイ,ティリュンス,ピュロス,オルコメノス,アテナイなどの城砦の中に華麗な壁画をもつ王宮を営んでいた。前15世紀にはミュケナイ勢力はミレトス,メロス,クレタ,テラ(サントリニ)に及んだ。クレタのクノッソス,ペロポネソス半島南西海岸に近いピュロスから出土した数千枚の粘土板文書(線文字Bと呼ばれる音節文字で書かれた)は,これらのギリシア人の王室文書が中心で,その内容はそれぞれの王国の行政,財政,軍事,祭祀などに関する王の役人の記録である。このこと自体ミュケナイ社会がホメロスの叙事詩に歌われた王国と異質のものであることを示しているが,文書の内容もそれを明らかにしている。

すなわち文書によると,多数の奴隷の所有と土地所有に卓越した王は,軍事指揮者やその他の役人を従え,支配下のおもな村々にも監督官をおき,村ごとに貢納義務を課した。また非常の場合は村々の鍛冶工を王命による武器生産に従わせるために青銅を配給することがあった。このことはミュケナイ時代の王国がオリエントの古い都市国家に近い形態を備えていたことを示している。しかし一群の土地文書は,共同体の成員が私有地のほか公有地の分割保有にもあずかっていたことを示唆しており,この点で古典古代的共同体の範疇に帰属させることができる。文書はまた当時の主要生産が農業と牧畜であったこと,農業では大麦・小麦の栽培,ブドウ,オリーブ,イチジクなどの果樹栽培が主で,牧畜では羊,ヤギ,豚などの小型家畜の飼育が主で,牛,馬などは比較的少なかったことを示している。2頭立ての牛を繫駕した犂耕が行われ,また上級戦士は戦車を馬に引かせて出陣したり連絡したりするという方法も心得ていた。手工業では鍛冶工と陶工がしばしば文書に見えているほか,〈王の武器作り〉〈弓作り〉〈石工〉といった職業名もあり,ミュケナイ文明の考古学的資料を裏づけている。ミュケナイ文明はピュロスからクレタに至るまで共通した様式によって特徴づけられているが,これは文書の言葉にも見られ,〈ピュロス文書〉と〈クノッソス文書〉に出てくる言葉はほとんど同一であるといってよい。このことは上述したミュケナイ時代のギリシア人の諸王国の社会構造が,基本的には同一であったことを強く示唆している。

ミュケナイ文明は前12世紀を通じて崩壊したが,その原因は明らかでなく,このころヒッタイト王国を滅ぼしてエジプトに海陸両面から侵入して撃退された〈海の民〉の広範な破壊活動の一環であった公算を否定することができない。ドリス人の南下によってミュケナイ文明が破壊されたことは考古学上否定されており,スパルタにドリス人の居住地が初めて現れたのは前10世紀中葉であった。このころまでのギリシア諸種族の移動の結果,小アジア西岸には北からアイオリス,イオニア,ドリスの諸市ができた。ミュケナイ文明の崩壊から前8世紀ごろまではギリシア史の上で〈暗黒時代〉と呼ばれるが,この間にギリシア社会には大きな変化がおこり,鉄器の使用が始まり,ギリシア語アルファベットが発明された。これらの現象に表れたギリシア社会の発展はポリス社会の形成となって結実した。

ポリスの形成

エーゲ海周辺のギリシア人の社会にポリスが点々と形成されたのは前8世紀であったが,それは王権の衰微と貴族政の確立を意味した。ポリス国家の成立を引き起こした条件は,土地や奴隷の私的所有に卓越した貴族層が,共同体の一般成員との対抗関係および他の共同体との対抗関係の中で,集住(シュノイキスモス)という形をとった階級的結集を必要としたことであった。ドリス人が支配階級になった場合も,生産労働から解放されて,政治と軍事に専心できる階級の成立したことが前提条件であった。このころアテナイでもスパルタでも英雄崇拝が盛んになったが,それはポリス共同体の成員のみが土地所有者になれるという事情が昔の英雄とのつながりを誇示する行為を生んだためと考えられる。またこのころから約200年のあいだに,ギリシア諸市の植民市(アポイキア)建設活動が活発になり,黒海・地中海沿岸各地に多数のポリスが形成された。これらの植民市は母市から独立したポリスで,植民者は新しい土地で土地所有者となるのが目的であったが,エジプトのナウクラティスのように初めからエジプトとの商取引を目的とした場合もあった。

貴族政の動揺と民主政への歩み

ギリシア人の植民活動の結果は重大であった。遠隔地との交易は盛んとなり,例えば黒海沿岸からは木材,毛皮,穀物,奴隷などが輸入され,ギリシアからはブドウ酒,オリーブ油,陶器などが輸出された。こうして発展した商工業は,前7世紀に小アジアのリュディア王国から導入された貨幣の鋳造によってますます発展し,その結果ギリシア諸市では貨幣財産にすぐれた平民が土地貴族と対立するにいたった。また手工業の発展により武具も比較的安価に入手できるようになり,これによって馬を養いうる富裕な貴族の騎兵が戦力の中心であった従来とは異なり,今や中小農民から成る重装歩兵の密集部隊が戦力の中心となるにいたった。こうした変化が貴族政を動揺させ,貴族と平民の抗争の中で平民を支持基盤とする独裁者(僭主)が現れる結果を生み,前7世紀末から前6世紀にはミレトス,ミュティレネ,メガラ,コリントス,シキュオンなどに僭主政が成立した。このような経済的・政治的変動の中でギリシア市民の精神構造にも変化がおこり,個人の心情を赤裸々に表現する抒情詩が盛んとなり,世界の神話的説明ではなく,世界を現にこのようなものとしている根本物質(アルケー)は何かを求める哲学(自然学)がおこり,また直接の目撃と伝聞によって歴史の真実に迫ろうとする散文史家たちが現れた。このように貴族政が動揺し,一時的権力集中を経て民主政が成立するまでの過渡期は,広くかつ深い変革が現実にも精神界にもおこった時代であった。

アテナイにおいても前7世紀後半に僭主政樹立の試みがおこり,これは失敗に終わったが,貴族と平民の抗争が激化する中で前6世紀初めの〈ソロンの改革〉によって民主政への第一歩が踏み出された。すなわちソロンは貴族と平民の双方から調停者に選ばれ改革の全権をゆだねられると,借財の帳消し(これを〈重荷おろし〉という)を断行して借財がもとで隷属状態に陥っていた農民を解放し,かつ以後身体を抵当にしての借財を禁止して,将来にわたって市民が他人に隷属することをなくした。これは小農民たる市民を中心とする民主政のための基礎を据える措置であったと同時に,隷属労働への需要が奴隷によってしか満たされないという状況を生んだ。ソロンはまた国制の上では土地財産からあがる収穫量の多寡に応じて市民を4等級に分け,それぞれの等級に応じて参政権と兵役を定めた。これを〈財産評価による政治(ティモクラティア)〉という。なかでも役人の不法行為を弾劾する権利を民衆に与えたことは,貴族の恣意的な支配を抑えるのに大きな意義をもつものであった。借財の帳消しは,貴族に不満を残し,土地再分割を要求した貧窮市民もまた,改革には不満であった。このためアテナイの政情はふたたび党争と混乱に陥り,アルコンを選出できない状態さえ生じた。

こうした状況の中で,平地党(大土地所有貴族を支持基盤とする)と海岸党(中流市民を支持基盤とし中道政治を主張する)と山地党(貧窮市民を支持基盤とし最も民主的と思われた)の争いが生じ,山地党を率いたペイシストラトスがアクロポリスを占領して僭主政を樹立した(前561)。僭主政は党争の中で動揺したが,ともかくもペイシストラトスの時代には善政をうたわれた。彼はソロンの国制を変えることなく,勧農と小農民保護を推進し,手工業の発展を図り公共建造物の建設工事をおこすことによって国力の発展とアテナイ市の美化に貢献するところが大きかった。ペイシストラトスが死ぬと(前528),その子ヒッピアスとヒッパルコスが僭主政の中心となった。しかしこのころから僭主政打倒の企ても秘密裡に進められ,中流市民ハルモディオスとアリストゲイトンがヒッパルコスを殺すと,ヒッピアスの政治は苛酷となり,スパルタ軍の援助によってクレイステネスを中心とする民主派がヒッピアス一味を追放して僭主政は終わった(前510)。アテナイは再び貴族派と民主派の党争に引き戻されたが,民主派のクレイステネスが民衆の支持を得て改革を断行した(前508か前507)。彼は貴族の地盤となっていた従来の4部族を廃止し,アッティカ全土を都市部,内陸部,海岸部に分け,各部を10の部分(トリッテュス)に分け,各部の1トリッテュスを籤引きで組み合わせて1部族として合計10部族をつくり,これを行政,政治,軍事の単位とした。これによって市民の地域的利益は混合された。そしてこの新しい部族制度の基礎に区(デーモス)を設置したが,それはだいたいにおいて自然村落を行政村落として組織したもので,新部族制に基づく五百人評議会議員(各部族から50人ずつ選出された)は,だいたいにおいてデーモスの人口に比例して出されることとなった。クレイステネスはまたオストラキスモス(陶片追放)の制度を始めて僭主の出現を防いだ。彼の改革はアテナイ民主政の出発点となった。

アテナイとは対照的な国制を発展させたスパルタにおいても,アテナイと共通の発展方向が実現された。スパルタでは完全な市民権をもつものはスパルタ人だけで,自由人ではあるが参政権をもたないペリオイコイが多数の村落共同体を形成していた(商工業をも営む農民を中心としていたと考えられる)。スパルタ人はまた先住ギリシア人をヘイロータイと呼ばれる隷属農民の地位に落とし,市民の所有する所領(クレーロス)を数家のヘイロータイに耕作させ,初めは収穫の半分を貢租として主人に納入させたが,後に貢租は定量化したと伝えられる。スパルタ人はラコニアを征服しただけでなく,前7世紀には西隣のメッセニア人を征服してこれをヘイロータイとし,多数のクレーロスを市民間に分配したが,同世紀後半にメッセニア人が反乱をおこし,スパルタ人は苦戦の末に重装歩兵戦術をもってかろうじてこれを鎮圧した(第2次メッセニア戦争)。この危機において,増大した市民間の貧富の差をなくすため,土地の再分配が富裕市民の反対を押し切って断行され,市民は平等者として出陣し,また彼らのあいだから毎年選出されるエフォロス(監督官)が市民を代表するものとして王と並ぶ権威をもち,ときには外征中の王をも召還する権限をもった。市民平等の確立とともに重装歩兵密集隊の戦術も完成され,スパルタはギリシアにおいて最強の陸軍国となった。

スパルタの特殊な国制,平等者の共同食事,軍国主義教育,貴金属貨幣の使用禁止(鉄銭のみの使用),といった独特の生活様式や生活秩序は,この時の変革によって創設または強化されたものであり,〈リュクルゴスの国制〉とはこれを指したものである。これは,いっさいの生産活動から遊離した市民団の経済的平等を維持することによって強力な軍事力を確保し,数の上ではるかに多いヘイロータイに対する階級的支配と,ペリオイコイの従属とを維持することを目的とするものであった。スパルタ人は全国土の住民の中では少数者にすぎなかったから,その支配は少数者の政治=貴族政と見られたし,スパルタ自身も当時は他国における僭主政や民主化の動きを打倒する国策をとっていた。アテナイの僭主政打倒にもスパルタ人はかかわっていた。

ペルシア戦争と古典期ギリシア

アテナイ民主政が成立してほどなく,ギリシア諸市とアケメネス朝ペルシアは正面衝突することとなった(ペルシア戦争)が,その原因は前6世紀中葉小アジアのギリシア諸市がペルシアの支配下におかれたことにあった。前5世紀の初めミレトスの僭主アリスタゴラスが自己の保身に不安を感じてかえってペルシアへの反乱(イオニア反乱)を企てると,アテナイはこれに援軍を送ったが,反乱軍は一時サルディスを陥れたものの数年にして敗れ,ペルシアは報復としてギリシア本土への侵入を企てるにいたった。ダレイオス1世は前492年ギリシア遠征軍を送ってトラキア海岸を制圧し,前490年アテナイ,エレトリアを討つという名目で大遠征軍をギリシアに差し向けた。僭主政打倒のときにペルシアに亡命したもとのアテナイ僭主ヒッピアスもこれに同行したが,マラトンの戦でアテナイ軍はほとんど単独でこれに勝利した。その後まもなくアテナイの名将テミストクレスの海軍拡張政策がアテナイ人の支持を受けていたとき,ダレイオスの後を継いだクセルクセス1世は前480年自ら陸海の大軍を率いてギリシアに侵入した。この危機にあたってギリシア諸市の態度はさまざまであったが,陸軍強国スパルタと海軍強国アテナイの協力ができたことはギリシア諸市の戦いにとって大きな意義をもった。テルモピュライの戦でスパルタ軍が玉砕し,アテナイはペルシア軍に占領されて焼かれたが,サラミスの海戦でギリシア軍は大勝を博し,クセルクセスはアジアに逃れた。翌前479年にはプラタイアイの戦でペルシア軍を破り,さらにキプロス遠征に勝利し,前449年〈カリアスの和約〉で小アジアのギリシア諸市の独立が認められ,ペルシア戦争は終結をみた。

この戦争は東方の専制君主制とギリシアのポリスとの対決で,ギリシアの勝利はポリス的自由の勝利を意味した。そしてこの勝利はアテナイの名将テミストクレスの戦略とアテナイ海軍の活躍によるところが大きかったから,アテナイにおける無産市民(軍艦の漕ぎ手として活動した)の政治的発言権が増大し,民主政がいっそう徹底されるとともに,ペルシア軍の再来に備えてアテナイを盟主として結成されたデロス同盟の加盟諸市にも民主政が普及するにいたった。

一方,西方では前480年ごろカルタゴ軍が,東方におけるペルシア軍の侵入に呼応するかのようにシチリアのギリシア人を攻撃したが,シラクサの僭主ゲロンはヒメラの戦でこれを破り,ギリシア人は東西において異民族の攻撃を撃退したのであった。このような情勢の中でギリシア人の意識も変化し,バルバロイは専制君主を神とあがめる奴隷に等しいものであり,ポリスの人は自由人中の自由人であるという考え方が強くなった。このため前5世紀に頂点に達した古典文明にはこのような民族意識がいろいろな方面に現れることとなるとともに,バルバロイに対する蔑視が強くなっていった。このような気運の中でデロス同盟はアテナイに貢租を義務づけられる〈アテナイ帝国〉の服属国の観を呈し,一方アテナイ市民は国家財政に依存することが多くなっていった。ペリクレスの時代に徹底した民主化が実現され,アクロポリスが美化されえたのもこのような事情があったからであった。奴隷制もまたこの世紀には鉱工業を中心に大いに発展し,奴隷入手も比較的容易になり,小農民でも1~2人の奴隷をもつことができるようになった。このようにアテナイが海上支配の利益を独占して繁栄したことは,同盟諸市の不満を大きくするとともに,ペロポネソス同盟の盟主スパルタの嫉妬と反目をつのらせることとなり,ついに両勢はギリシア世界を二分して衝突することとなった(ペロポネソス戦争。前431-前404)。

アテナイはペリクレスの指導のもとに住民を城壁内に移らせ,海軍をもってペロポネソス海岸を襲うという戦略を立てたが,スパルタ軍はアッティカに侵入した。かつ開戦2年目にはピレウス港から流行した悪疫はアテナイ住民の約3分の1を死に追いやり,ペリクレス自身もこの悪疫にかかって死に,ペリクレス亡きあとのアテナイの政界は,好戦的な民衆指導者(デマゴゴイ)に動かされることとなった。そしてその結果アテナイは,ペルシアと結んだスパルタによって敗北した。ペロポネソス戦争終結後のギリシアの政治状況は,アテナイ,テーバイ,スパルタなど有力ポリスの覇権を求めての抗争と,これを利用しようとするペルシアの介入とによって複雑な推移を見せたが,やがてこの間に勃興したマケドニアの武力の前に屈した。

このような政治過程のただ中で古典文明が開花したのであるが,その背後では,ポリス社会の衰退が社会のいろいろな分野に進んでいた。アテナイでは商工業の発展が著しく,これに伴って市民や在留外人(メトイコイ)の所有する製作所(エルガステリオン)において奴隷制が大規模となり,多数の奴隷をラウリオン銀山の採掘請負者に賃貸する者も現れたばかりでなく,中小農民による小規模奴隷制も発展した。しかし市民間の貧富の差も拡大し,土地を失う市民も増大した。スパルタではペロポネソス戦争に勝った後急激にクレーロスの移動がおこって,土地は少数者の手中に集中し,土地所有者を原則とする市民の数も減少し,これがスパルタの戦力を著しく弱めた。アテナイにおいては貧民の離農もおこったとはいえ,中小市民が依然として市民の中心部分にあったが,慢性的戦争状態は傭兵使用を盛んにし,また利己主義の瀰漫(びまん)によりポリスへの献身に生きた市民の共同体意識が弱まり,ポリスの自由・独立の根底をなしてきた市民皆兵の原則が崩れた。メトイコイや解放奴隷の経済活動も活発になり,そのことは市民権付与を増大させ,市民の閉鎖性もしだいにゆるんだ。このようなポリス社会の衰退現象と市民間の党争とが生み出した亡命者や貧民の増大は,プラトンやアリストテレスによる市民の〈一致協力(ホモノイア)〉実現のための理想国家の探求の背後にある事情であった。デモステネスが市民の利己主義をいましめてマケドニアの侵略に市民自身が立ち向かうことを訴え,一方イソクラテスがマケドニアの武力をかりてギリシア諸市の協力により小アジアを占領し,今や支配層にとって危険となった貧民をそこに移すことを唱えたのも,このようなギリシア政界の状況と市民の経済的・精神的状況とのためであった。

こうした中でギリシア人のオリエント観も変化し,もともとは単に〈非ギリシア語を話す人々〉の意味であったバルバロイという言葉の意味も変化し,ポリスの民主政の発展と,原則として奴隷がバルバロイ出身であるという事実とから,バルバロイは生まれながらの奴隷であるという考えが有識者の間に強くなり,ついにはギリシア人がオリエントを征服するのは悪いことではないという野蛮な意識が生まれるにいたった。そしてこれを軍事的天才アレクサンドロス大王が実現したのであった。

ヘレニズム時代とローマ支配の時代

アレクサンドロス大王のオリエント征服(前334)の後,多くのギリシア人,マケドニア人が東方に移住して多くのギリシア風都市をつくり,これを中心としてギリシア文化とオリエントの固有文化との結合が進んでヘレニズム文化が生まれた。それは中央アジアやインドにも影響を及ぼしただけでなく,シルク・ロードを通じて東アジアにまで波及した。ヘレニズム文化はまた,西方ではローマに受容され,ローマ帝国を通じて西欧文化形成の一源流となった。アレクサンドロス大王の武将たちがオリエントの各地に建てた専制国家のもとでは,奴隷制もいちだんと発展したが,オリエントの伝統社会は依然として存続した。圧倒的多数の農民にとってギリシア風都市とヘレニズム文化は,旧来の専制国家体制を改善するものではなく,かえってそれは支配と圧制の象徴であった。

この広大なヘレニズム世界では,経済的・文化的繁栄の中心はオリエントの都市に移ったため,ギリシア本土はむしろさびれたといってよい。アテナイのクレイステネスの改革によって確立され,民主政の運営の基盤となってきた10部族制度も,支配者が代わると時には11部族あるいは13部族にされたり,五百人評議会の会員数も変化させられることがあっただけでなく,市民権の制限などによって寡頭政の色彩が濃くなったようである。スパルタは例外的に長く独立を保ってきたが,前2世紀中葉にはスパルタも含めてギリシア本土全体が,西方に勃興したローマの支配に服することとなった。こうして古典文化の最盛期を現出させたポリスの独立と直接民主政とは永遠に消滅した。ローマ帝政期には中流市民の没落に伴って,ローマの保護のもとで有産市民が市参事官となって地方自治の実権を握り,帝政後期以降には小作制による大土地所有制が発達していったものと推定される。

→ヘレニズム

執筆者:太田 秀通

ビザンティン帝国,オスマン帝国時代

ビザンティン帝国下のギリシア

前2世紀以降,すでにギリシアの地はローマ帝国に編入され,属州アカイア,マケドニアが設けられていたが,330年にコンスタンティヌス1世によってコンスタンティノープルが帝国の東の首都と定められ,さらに395年にローマ帝国が東西に分裂すると,コンスタンティノープルを首都としギリシア,バルカンを中心とする東のローマ帝国は,西のローマ帝国とは別の歩みを始めることとなった。東の帝国は一般にビザンティン帝国と呼ばれるが,その歴史は,ローマ帝国理念,ギリシア文化,キリスト教の三つの要素を独自の形で結合させて発展していった。ビザンティン帝国は,1453年にオスマン帝国軍によって首都を奪われるまで1000年以上にわたって存続するが,この間には,4世紀末以降の民族大移動期にゲルマン諸族,アバール,スラブなどの異民族の侵入があり,また7世紀以降は,イスラム教徒がつねに帝国の周辺を脅かした。ビザンティン帝国は,このような新たな文化接触のなかで,新たなギリシア文化の伝統を創造する。したがってビザンティン時代は,単に古代ギリシアの延長でも,古代ローマの延長でもない。このようなビザンティン時代の政治・社会・文化のあり方については,〈ビザンティン帝国〉の項目を参照されたい。

執筆者:編集部

オスマン帝国時代から近代ギリシア誕生まで

今日のギリシア人の起源については長い論争史がある。18世紀に親ヘレニズム思想に浸ってギリシアを訪れた西欧の知識人(C.H.L. プックビルなど)は,〈古典古代〉にゆかりある土地で出会う人々に古代ギリシア人の面影を見いだして胸とどろかせたものだが,19世紀の中ごろドイツのビザンティン学者ファルメライヤーJakob Philipp Fallmerayer(1790-1861)は近代ギリシア人=スラブ末裔説を提起して論争をひきおこした。ファルメライヤー説はその後の研究で否定されはしたものの,近代ギリシア人の形成期についてはいまなお論争が絶えない(一部の学者は7~8世紀のギリシア語の方言の中にすでに近代ギリシア語的要素を認めている)。だが人種論はさておき,歴史的にいっそう重要と考えられるのは,ビザンティン帝国やとりわけオスマン帝国の多民族的構造の中で,ギリシアとかあるいは近代ヘレニズムといわれているものが,どのように発展し,またそれらが民族国家ギリシアの形成にどのようなかかわりをもったか,ということである。ここではオスマン帝国支配の時期にしぼりながら,これらの問題をみていこう。

一般にオスマン帝国のギリシア支配の時期は1453年から1821年までとされているが,1453年(コンスタンティノープル陥落の年)は象徴的な意味をもつものと解すべきである。オスマン・トルコがダーダネルス海峡の両岸に領有地を確立したのは1356年で,14世紀末にはドナウ川南岸のバルカン半島の大部分を支配していたのであり,またアテネおよびペロポネソス(モレア)半島全土の占領は1460年である。さらにギリシア史で重要な役割を果たす島嶼(とうしよ)部は,ロードス島は1522年,キプロス島は1571年,クレタ島は1669年,テノス島は1715年までオスマン帝国に服属していなかったし,近代ギリシア民族運動で先駆的な役割を果たすイオニア諸島はオスマン帝国の支配からはほとんど免れたが,1797年にいたるまで数世紀の間ベネチアの支配下に置かれていた。このほか主要なギリシア人居住地域であったアナトリアの黒海沿岸(トレビゾンド帝国)と東地中海沿岸などを加えるならば,ギリシア人の地が時代とともに変更を被り,決して同一の政治体制の下に置かれていなかったことがわかる。さらにオスマン勢力の進出に伴いさまざまな民族集団の移住・移動が行われたことも考慮しなければならない。たとえばギリシア本土は古来の区分に準じて六つのサンジャク(県)に分けられたが(モレア,ボイオティアとアッティカ,テッサリア,アイトリアとアカルナニア,エピロス,エウボイア),それは必ずしも民族集団の境界を示すものではなくなった。この地方の軍政長官ベイレルベイの下に,ティマール制の導入によって領主階級となったアナトリアのシパーヒーがおり(なかにはイスラムに改宗した旧ギリシア人貴族もいたが),その他アナトリアから移住した農民や牧羊者が多く定着した地域もあった。とくにスルタンに忠誠だった牧羊者(ユリュク)は,トラキア,マケドニア,テッサリアの諸地方では,ギリシア人の村々の間に監視役として移住させられた。またスラブ人(おもにブルガリア人)の南下のほかに,14~17世紀にはアルバニア人,ブラフVlach人の諸部族がエピロス方面から南進して,その痕跡はペロポネソス半島にまで及んでいる。たしかに移住者の多くは時とともにギリシア化され,地名などにその痕跡を残すのみであるが,当時の旅行者はギリシア語のほかにさまざまな言語が話されているのを耳にしたはずである。オスマン帝国の版図の縮小に伴ってトルコ系住民の数も減少したが,このような多民族的状況は近代ギリシアの国家建設にも影響し,その解決は1923年のローザンヌ条約に基づく住民交換までもちこされるのである。

オスマン帝国の支配期はギリシア人にとって暗黒の時代とみなされている。オスマン帝国の侵攻と圧制のために町や村を捨てて山岳部へ逃れた例も多く,またデウシルメの制度によって村々から徴集される男児との別離を悲しむ史話も数多く伝えられている。しかし総体的にみれば苛斂誅求がきびしさを増し社会の進歩を阻害するのはオスマン支配の後期であり,初期にはキリスト教徒の農民は人頭税を課せられたとはいえイスラム教徒の農民との差別も小さく,そのため農民蜂起も比較的少なかった。古来の共同体も(その起源・形態は地域によってさまざまだが),行政・徴税上の理由からオスマン政府によって存続を認められ,自治的な性格を保持し,ときには服従と引換えに特権が認められたこともあった。共同体の長老は共同体成員間の争いで裁判官の役目をし,そのような場合,〈ヘクサビブロスHexabiblos〉をはじめとするビザンティン法の規定と慣習法にしたがって判決を下すのがふつうであった。共同体はビザンティン文化の伝達者となるとともに,やがては民族解放運動の温床ともなった。宗教については,11世紀のセルジューク・トルコのアナトリア進出以後,同地のギリシア人の間にイスラムへの改宗者が現れた。オスマン支配期のギリシアについては,デウシルメに徴集され改宗を強制された者たちを除けば,17~18世紀にマケドニア地方で多くみられるが,それもおもに人頭税をのがれるための経済的理由によるものであった。オスマン政府は強制的な改宗政策をとらず,ミッレト制の原則にしたがって,オスマン政府のための税の徴収と納税の義務と引換えにギリシア正教会に広範な自治権を認め,その自治体をルーム・ミッレト(ギリシア人のミッレト)と呼んだ。総主教はミッレト構成員に対する課税権や構成員間の民事裁判権をも与えられたから(刑事裁判はイスラム法による),むしろ以前よりも聖俗両界に対する権威を高めることになった。もっとも,このためにのちに商人層が台頭しはじめると,スルタンばかりでなく大商人も総主教の選出に干渉し,オスマン政治の腐敗と同時に教会自体も権力に癒着する傾向を帯びるようになった。なおミッレト制にかかわるもう一つ重要な点は,それが教会別の編成であったために民族的差異は問われず,ギリシア正教会がブルガリア,のちにはセルビアにも勢力を拡張したことである。これは19世紀のブルガリアやセルビアの教会独立の運動をひきおこす遠因ともなったが,他面では正教徒間の交流を促し,近代ヘレニズムの伝播に役立った。近代ヘレニズムはワラキア,モルドバから,とくに15世紀以後のロシアに及んでいる。また近代ヘレニズムを促進した別の要因として,17世紀以降のギリシア人商人の活躍が挙げられる。

オスマン帝国は商業・外交をおもに外国人の手にゆだね,初めはユダヤ教徒が重用されたが,17世紀以降ギリシア商業の発達に伴いギリシア人がこれに代わるようになった。ギリシアの新興大商人はイスタンブールの一画のファナル地区に群居したためファナリオットと呼ばれたが,彼らの中からスルタンの宮廷の通訳官となって政府の要職を占める者や,ワラキア,モルドバの公に選出される者も輩出した。このほか,この時期には商業の活発化,農村の疲弊のために帝国外へ移住するギリシア人が急増し,彼らのコロニーはブカレスト,ペシュト(現,ブダペスト),ウィーンをはじめ,ライプチヒ,ブロツワフ,モスクワの諸都市,西方ではリボルノ,ベネチア,マルセイユ,ロンドン,アムステルダムから北アメリカへ,そして東はインドのカルカッタで建設された。18世紀末~19世紀初めには,とくにウィーンとオデッサが重きをなした。そこでは商館のほかに教会や学校が建てられ,新聞が発行され,やがていろいろな結社がつくられ,祖国解放のための運動が準備された。フランス革命に共鳴した思想家コライスはパリにいたが,彼はギリシア農民の文化的向上が先決の課題であるとして啓蒙運動を唱え,ワラキアからウィーンへ赴いたリガスは秘密結社をつくり,1797年にギリシア革命のための憲法案を起草した。彼のギリシア共和国の構想によれば,それは狭義のギリシアを範囲とするものではなく,ワラキア,モルドバまでの全バルカンとアナトリアをも包含するもので,それら地域のすべての住民の共闘を呼びかけるものであった。ギリシア本土ではクレフティスKléftisと呼ばれる義賊の活動が盛んであった。オリュンポス山やピンドス山などを避難所にしながら地主やトルコ兵を襲う彼らの活動に手をやいたオスマン政府はアルマトロスarmatolósと称するギリシア人住民からなる討伐軍を設けたが成果なく,かえってアルマトロスが義賊活動を始める場合も多かった。

18世紀に入るとオスマン帝国軍のたび重なる敗北とオーストリアとロシアの南進政策によって,いわゆる東方問題が生まれた。1770年ロシア艦隊がペロポネソス半島南端のマニに投錨した際には,ギリシア人の義勇兵部隊が結成されロシア軍とともに戦おうとした。これは失敗に帰したが,その後は露土戦争のたびにギリシア義勇兵部隊がロシア軍に加わって戦った。74年のキュチュク・カイナルジャ条約でロシアがオスマン帝国領内のギリシア正教徒に対する保護権を獲得してからは,ロシアへの期待が高まった。このような状況で1814年に,リガスの解放思想に影響された秘密結社エテリアが南ロシアのオデッサで結成されたのは自然ななりゆきであったといえよう。21年のエテリアのバルカン解放を目ざす蜂起は,ファナリオット出身のイプシランディスが指導部を牛耳り,また期待したロシア皇帝の援助も得られず,ルーマニア農民の反乱軍とも不和が生じたためにワラキアでオスマン軍に撃破されることになるが,そのときすでにギリシア本土でも解放戦争が始まっていた(ギリシア解放戦争)。そこでのトルコ兵とギリシア住民の最初の武力衝突が,トルコ兵がオスマン帝国支配下のギリシア人をさすルームということばを投げかけたことに端を発したのは意義深い。ギリシア人のあいだには新しいギリシア〈エラス(古典語ではヘラス)〉への希望がひろまっていたのである。

執筆者:萩原 直

ギリシア共和国

基本情報

正式名称=ギリシア共和国Ellinikí Demokratía

面積=13万1957km2

人口(2011)=1132万人

首都=アテネAthínai(日本との時差=-7時間)

主要言語=ギリシア語

通貨=ドラクマDrachma(現在はユーロEuro)

自然,住民

ヨーロッパ南東部の共和国。東地中海に突出するバルカン半島の南端にあり,半島状の本土と周囲に散在する大小多数の島々からなる。島嶼部が国土面積の約1/5を占め,半島部もいたるところ入江,岬,小半島のある複雑な海岸線をもつ。本土の西岸はイオニア海,東および北東はエーゲ海に囲まれ,北部は延長約800kmの長い国境によってアルバニア,マケドニア,ブルガリアに,東ではマリツァ(エブロス)川を隔ててトルコに接している。北から南へ走るディナル・アルプスの延長である褶曲帯が,ピンドス山脈の数条の山列となってギリシア本土を東西に分け,ペロポネソス半島に至り,いったん海に陥没して方面を転じ,クレタ島やロードス島の東西の褶曲に続いている。これらの新期褶曲山脈はおもに石灰岩からなり,森林の乏しいことと相まって,各所に白い岩肌を露出している。良質の大理石も多い。ギリシアの最高峰オリュンポス山(2917m)はピンドス山脈の脊梁山地から東に延びる支脈上にある。これら小山脈が国土を縦横に走って地形を細分し,周囲から隔絶した山間盆地,小河谷を数多く形成する。古代ギリシアの都市国家(ポリス)はこうした盆地,小平野に発展した。気候は地中海性で,半島の南部および島嶼部では夏の高温・乾燥が著しい。イオニア海に面した西斜面の方ではいくらか雨量が多いため森林が発達しており,北部とくにマケドニア,トラキア地方の平野部では冬の気温も低下して大陸的気候の性格を帯びる。古来,夏の乾燥をもたらすエテジアイ(北風),冬の温暖なシロッコ(南風)などの地方風が住民の生活に影響を与えている。

全人口の95%がギリシア人である。現代のギリシア人は歴史上いくたびか繰り返された諸民族の侵入に伴う混血の結果形成されたもので,古代ギリシア人とはその自然人類学的性格をいささか異にしている。しかし,現代ギリシアの諸方言が古代ギリシア語の直系であることは明らかとされている。この,言語の共通性,共有の歴史的文化遺産,そしてギリシア正教,以上三つが現代〈ギリシア民族〉の紐帯といわれる。ギリシア正教会はもはや国教ではないが,いまだに社会生活全般への影響力をもつ。国民の95%を占めるギリシア正教徒は,アテネの総大主教を頂点とする教区制下のいずれかの教会に属している。イスラム教徒(人口比1%)の大部分はトルコ人で,トラキアとドデカネス諸島に集中している。ローマ・カトリックはアテネおよびかつてイタリア領であった西部諸島に多く(人口比0.5%),その他わずかながらプロテスタント,アルメニア正教徒(グレゴリ派),ユダヤ教徒などがいる。ユダヤ人は第2次大戦中のドイツ人による大量虐殺によりその数が激減した。少数民族としてとどまっているのはトルコ人,アルバニア人,およびブルガリア系,ルーマニア系の住民などであり,総計で全人口の5%程度を占めている。

ギリシア解放戦争後のロンドン議定書(1830)によってギリシアの独立は国際的に認められるところとなり,近代ギリシア王国の成立(1832)は,過去2000年近くも異民族支配下にあったギリシア民族の〈古代以来の政治的再生〉とみなされた。ドイツのバイエルンより迎えた初代国王オソン1世(在位1832-62)は首都をアテネに移し,西欧諸国をモデルにした国家建設に着手したが,バイエルン人摂政影響下での復古主義的な統治は,長年の戦乱で疲弊した経済・秩序を回復するどころか,かえって税制の改革などにより国民の生活を苦しくした。財政難に悩む政府は多額の外債を列強に仰いでその傀儡(かいらい)にも等しく,43年の無血革命により議会が開設されてからは3列強(イギリス,フランス,ロシア)に操られる諸党派の政争が絶えなかった。1861年,ローマ・カトリックである国王一派とギリシア正教会との反目が表面化し,イタリアでの革命も刺激となってギリシアに革命が起こりオソン1世は追放された(1862)。このため63年に,イギリス政府の指名によってデンマーク王子がゲオルギオス1世Geórgios Ⅰ(在位1863-1913)として新たに国王に迎えられたが,これを国民はイギリスがイオニア諸島(1815年よりイギリス領)をギリシアに割譲するという条件の下に承諾したのである。

独立当時のギリシア領域は,アルタ湾とボロス湾とを結ぶ線以南の本土とキクラデス諸島に限定されており,残されたギリシア人居住区の併合問題は政府の当初よりの懸案であった。国境拡大は唯一の,国民の一致した民族的要求であったが,19世紀後半より,それは旧ビザンティン帝国領域を最大目標とする大ギリシア主義(〈メガリ・イデア〉と呼ばれる)の運動となって展開し,実際,領土は拡大しつつあった。露土戦争(1877-78)でギリシアは中立を維持し,その結果ベルリン会議(1878)においてテッサリアおよびエピロスの一部の併合が認められた(併合は1881)。クレタ島では1866年来本土への併合を要求する反乱が起こっていたが,90年ギリシア政府はこれに介入してオスマン・トルコに開戦。敗北に終わったものの,この結果クレタは列強の管理下に独立し,1913年にギリシア領となった。

1909年,前年の青年トルコ革命に触発されてギリシアでも青年士官たちが〈軍人同盟〉を結成し,クーデタによって政権を握った。このとき招かれて首相となったのがクレタ島出身のベニゼーロスで,彼はギリシアの近代化と〈メガリ・イデア〉の実現に努め,2度のバルカン戦争(1912-13)を通じてエピロスの大部分,マケドニア南半,トラキア西部を獲得,領土をほぼ2倍にした。13年ゲオルギオス1世はテッサロニキで暗殺され,その子コンスタンティノス(在位1913-17,1922)が王位を継いだが,血縁上親独派の彼は第1次大戦に際して中立を望み,親英派で三国協商側に立つことを主張したベニゼーロスと争った。イギリス,フランス両国の圧力によって王は譲位させられ,17年ギリシアはドイツに宣戦した。戦勝国となったギリシアはヌイイー,セーブル両条約でトラキア,エーゲ海諸島の一部を得,アナトリアのイズミルの管理を約された。しかし,続くイズミル出兵ではケマル・アタチュルクの率いるトルコ国民軍の抗戦に会い,ギリシア・トルコ戦争(1919-22)となって敗北を喫し,23年のローザンヌ条約でイズミルと東トラキアを失った。ここにいたって大ギリシア主義は放棄され,その要因を断ち切るべく大幅な住民交換が行われた。約80万のトルコ人がギリシアを去るとともに約200万のギリシア人が帰還したが,敗戦と帰国者保護のため国家経済は著しく悪化し,国際連盟ならびにアメリカの援助がかろうじて政府を支えた(1925年まで)。

これより先,1920年11月の選挙でベニゼーロスは失脚し,ついで復位したコンスタンティノスも追われ,ゲオルギオス2世Geórgios Ⅱ(在位1922-24,1935-47)が即位したが,24年の総選挙で共和派が勝利し,王制は廃止された。初代大統領には前海軍大臣のクンドゥリオティスが就任したが,その後も王党派と共和派の政争は続きクーデタが繰り返された。かくして以後半世紀のギリシア政治史は,真の共和制実現へ向けての闘争史として性格づけることができる。

世界恐慌ののち社会不安が高まる一方であった35年,コンディリス将軍は政権をとるとすぐ国民投票により王政を復活し,ゲオルギオス2世が復位した。ついで36年首相となったメタクサス将軍は王政反対の社会騒擾(そうじよう)を見てとるや戒厳令を発し,ファシスト的独裁制の下に国会停止,共和派の弾圧,言論の統制などを行った。折から第2次大戦が勃発。ギリシアは初め中立を守ったが,40年10月イタリア軍のエピロス侵入を機に参戦,イギリスが救援軍を派遣したが,41年4~5月ドイツ軍の来襲により全ギリシアはその占領下に落ちた。王はロンドンに亡命,政府はカイロに移り,ギリシア国内にも地下活動・レジスタンス組織(EAM民族解放戦線など)ができて,ゲリラ戦が展開された。大戦中より左翼勢力の伸張は著しく,44年11月ギリシア解放直後には左右両派の協調により一時連立政府が成立するまでになった。しかし46年9月に国民投票の結果ゲオルギオス2世が帰国すると,左右の対立は再び先鋭化し内乱状態となった。これに対しては東ヨーロッパで唯一自由主義圏に残ったギリシアのためにアメリカが多額の経済援助と軍事使節団派遣を行い,かくて内戦は政府軍の有利のうちに収拾した(1949年10月)。50年3月の選挙では進歩同盟(中道派)と自由党(右派)との連立政権が生まれ,1911年の王政憲法を改定採用し,52年2月にはNATOに参加して国際的立場も一応の安定をみた。

52年7月,内戦において共産主義者の討伐で名をあげたパパゴスAléxandros Papágos(1883-1955)元帥が内閣を組織し,55年10月彼の死によりその後継者としてカラマンリスKonstantínos Karamanlís(1907-98)が組閣した。56年1月の総選挙では,新たに結成された国民急進党(ERE。右派)が過半数を制して党主カラマンリスが再び首相となる。ERE内閣は内戦後の復興を着実に実行し,60年代ギリシアは消費ブームを迎えるまでに回復した。この間キプロス問題が対トルコ,対イギリス関係に影をさしたが話合いで解決し,キプロスの独立によってギリシアの対英関係は好転したかに見えた。しかし63年4月訪英中の王妃フレデリカ一行がロンドンで群衆に乱暴される事件が起こり,6月カラマンリスは予定された国王の訪英に反対して辞任した。国内では,続く右派政権の下にあって社会的不平等が民衆の不満となっていた。北部農村にはオスマン・トルコ支配時代に起源する大土地所有制が残存し,外国資本と結託した産業資本家や船主など少数の手に富が集中,半失業,潜在失業者の数も多かった。63年11月および64年2月の総選挙では2度にわたって中央連合(中道左派)が勝利しパパンドレウGeórgios Papandréou(1888-1968)が組閣したが,政府としては弱体で政情は不安定であった。パブロス1世の死により即位したコンスタンティノス2世がパパンドレウ首相を解任(1965年7月)した後,社会不安はとみに高まり,67年4月,左翼の進出を阻むとの理由によるパパドプロスGeórgios Papadópoulos(1919-99)らのクーデタが成功,軍事独裁政権が成立した。

同年7月,国王は亡命し,憲法と政党活動は停止され,議会も解散された。68年軍事政権は王権を大幅に制限する新憲法を定めたが,73年6月には正式に王制を廃止して共和制とし,パパドプロス自らが大統領となって全権を掌握した。しかし74年のキプロス侵入とその失敗を機に長期独裁政権は崩壊,パリに亡命していたカラマンリスが帰国して文民内閣を復活した。彼は政党活動の再開,共産党の合法化,戒厳令の撤廃など一連の民主化政策を実施し,11月には10年ぶりに行われた総選挙で新民主主義党(ND。中道右派)の党主として大勝して首相となった。同年12月の国民投票で共和制が再確認され,75年6月に採択された新憲法に基づきツァツォスが大統領に選出されて民主制復帰への手続が終了した。

政治,外交

第2次共和制の成立(1974)以来,大統領を元首とする多数政党による民主政治が続いている。おもな政党は全ギリシア社会主義運動(PASOK。左派),新民主主義党(ND。中道右派),共産党(KKE),左翼進歩連合,民主社会運動(DHKKI),政治の春など。

1974年以来カラマンリスの率いるNDが政権を握り,親EC・NATO政策を推進,NATO軍事機構復帰実現(1980年10月),EC正式加盟(1981年1月)という二大外交課題を解決した。しかし,野党第一党である全ギリシア社会主義運動が,内政面において種々の社会主義経済政策を掲げる一方,外交面においてはNATOおよびECからの脱退,在ギリシア米軍基地の撤去などを主張して大衆の支持を拡大させていき,81年の総選挙で予想を大幅に上回る過半数を獲得し,パパンドレウAndréas Papandréou(1919-96)を首相とするギリシア初の社会主義政権が成立した。しかしながら,この政権は現実の外交では,NATO・EU残留,新米軍基地使用協定など慎重な政策を打ち出した。また経済面における医療保険制度,年金制度改革,〈企業再建機構法〉は,政府の支出を増大させたため財政が逼迫し,さらには88年以降,首相自らをめぐるスキャンダルが発覚し,89年6月の総選挙でPASOKは敗北を喫した。しかし第一党になったNDも過半数を制することはできず,その後2度の総選挙がくり返され,90年4月の総選挙でNDはようやく半数の議席を獲得,中道右派議員の閣外協力を得てND単独政権を樹立し,ミツォタキスKonstantinos Mitsotakis(1918- )が首相に就任した。同政権は,ギリシア経済を立て直すための緊縮経済政策に取り組み,また外交面では米国・EU諸国との同盟強化と隣国トルコに対する協調的な態度を示した。

93年6月,マケドニア問題をめぐって妥協的解決の立場をとったミツォタキス首相に対立した党内強行派のサマラス外相は,離党して新政党〈政治の春〉を結成した。このためNDは過半数割れとなり,同年10月に総選挙がおこなわれた。この選挙によってPASOKが与党に返り咲き,パパンドレウが再び首相となった。96年1月健康上の理由からパパンドレウ首相は辞職し,彼の独断的な政策に批判的であったシミティス元商業相Constantinos Simitis(1936- )が後継者として首相に選出された。シミティス政権は外交の3本柱として(1)EUへの同等の加盟,(2)バルカンにおける主導的立場,(3)対トルコ政策を掲げ,ギリシアの国際的立場の強化を目指している。その成果としては,近年アルバニア,及び旧ユーゴスラビア・マケドニア共和国(FYROM)との関係改善が進んでいる。大統領はステファノプロスConstantinos Stephanopoulos(1926- 。1995年3月就任,任期5年)が就いた。

経済,産業

観光資源に恵まれているギリシアは,観光と海運業を主とするサービス業が発展している(1993年の産業別労働人口では第3次産業が55%と,21%の第1次,24%の第2次産業を大幅に上回っている)。

農林水産業はGDPの約14%(1993)を占める。主要産物は大麦,小麦,ジャガイモ,トウモロコシ,果物,オリーブで,タバコ,野菜,果物,オリーブ,ブドウ,綿花が主要な輸出品となっている。国土の60%が山岳地であり,耕地が分散・細分化されているため,小規模経営で,加えて投資不足もあり,生産性は高くない。したがって,食肉,基礎食料品,飼料は一部輸入に依存しており,食糧輸入額は輸出額を上回っている(1995年の食糧輸入額は29万0900ECUで全輸入額の15.3%)。

鉱業については,クロム鉄鉱,ボーキサイト,褐炭から大理石まで各種埋蔵しているが,その開発はいまだ十分でない。工業部門はGDPの約26%(1993)を占め,食品,飲料,タバコ,繊維,はきもの,木材家具など手工業的消費財産業が中心となっている。

2度の石油ショックの打撃を受けて以来,国産エネルギーの開発が重要な課題となっている。そのため,火力発電の増強,水力発電の推進,石油の探査開発,天然ガスの導入などをはかり,1991年には自給率を46%にまで高めた。エーゲ海北部の海底油田は1981年に生産が開始され,90年現在1万6000バレル/日を産出している。

1967年以来7年余りに及ぶ軍事政権下の成長重点政策の結果,国内経済は建築ブームを中心に数年来連続して10%台の高度成長を遂げたが,政情不安に伴い74年は-2%に落ちた。続くND政権により75年以後順調に回復し2%台の成長,78年には5.8%に伸びた。その後79年の第2次石油危機の影響をうけて80年から88年の年平均経済成長率は0.6%にとどまる一方,インフレの高進は続いた。この対策としてND政権は緊縮経済政策を実施し,この路線は現在のPASOK政権まで踏襲されている。91年以降この厳しい財政再建策は効を奏し,1990年には22%を超えたインフレ率も徐々に下降,特にシミティス政権では5.4%(1997年7月)にまで抑えられた。一方財政再建策は経済成長に影響を与え,93年の実質GDP成長率は-0.5%となった。

貿易は輸出対輸入が1:3の入超である(1993)。相手地域はEUが中心で輸出入ともに全体の約60%を占める。貿易収支は恒常的に赤字(1995年では-171億4600万ドル)であり,これをEU補助金,観光収入,移民者送金,海運業で補塡している。

社会,文化

宗教を軸とする伝統的な社会関係は農村地帯では今も根強く残っている。血縁的・地縁的共同体の結束も強い。他方,人口の大都市への流出により,人口の約40%を占めるアテネ,テッサロニキでは住宅の密集,工場の集中,自動車からの排気ガスによる公害も発生している。教育は国の管理下にあり,公立学校においては無償である。私立の高等教育機関の設置は禁止されている。義務教育は初等,中等前期計9年間で,各種専門学校,単科大学などのほかアテネ,テッサロニキなどに10の総合大学がある。教育においてはギリシアの歴史的文化遺産の啓蒙に重点が置かれている。遺跡の保護に熱心で,古代ギリシア演劇の上演も奨励されている。

独立直後のギリシアでは新古典主義が盛んで,擬古的な〈カタレブサ(純正語。カサレブサとも)〉が公用語とされたが,1880年代よりプシハリスらにより言文一致運動が進められ,〈ディモティキ(民衆語,口語)〉が文学用語の地位を得た。その後両言語の統一問題は政治上の議論とも絡まって(たとえば軍事政権下ではカタレブサが奨励されるなど)長い間解決を見ていなかったが,1977年のディモティキ使用の法令,82年の政令による単一アクセント方式の採用により言語論争に一応の区切りがつけられた。今日学校教育はディモティキでおこなわれているが,文学作品,学術論文,保守系の新聞等ではいまだにカタレブサが用いられることも多い。散文ではカザンザキス,韻文ではセフェリス,エリティス(両者ともノーベル文学賞受賞)などが世界的に知られ,その作品は各国語で紹介されている。

執筆者:真下 とも子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報