デジタル大辞泉 「旗」の意味・読み・例文・類語

はた【旗/×幡/×旌】

2 (幡)⇒ばん(幡)

[下接語]赤旗・白旗・

[類語]白旗・赤旗・手旗・社旗・錦旗・錦の御旗・弔旗・半旗・反旗・ペナント・Z旗

幡とも書き,布や紙を材料とし,目印あるいは象徴としての機能を果たすために,高く掲げられて用いられるもの。

古くは旗は神を招き祭るものでもあった。熊野の有馬村で伊弉冉(いざなみ)尊を祭るとき鼓吹幡旗(つづみふえはた)が用いられ(《日本書紀》),小子部栖軽(ちいさこべのすがる)は馬上で赤い幡桙を手にし雷神を招いた(《日本霊異記》)。幡は神祭以外に仏教行事にも用いられ,《和名抄》で幡は伽藍具(がらんぐ)の部にも入れられている。八幡神の名称は多くの幡をたて祭られたことによるとも言われるが,それは多分に仏教儀礼としての幡であった。《和名抄》で幡を征戦具の部に入れ,また〈旗を揚げる〉が軍事行動の開始を意味することからも,軍団の象徴としての役割を果たしている。歴史的には源氏の白旗,平家の赤旗が知られている。千葉常胤(ちばつねたね)が奥州追討にあたり源頼朝に献上した旗は,1丈2尺2幅で,その上部に伊勢大神宮,八幡大菩薩,下部に鳩2羽が白糸で縫いとられていたという(《吾妻鏡》)。

→幟 →旗指物

執筆者:西垣 晴次

〈はた〉を通称して,旗(き)あるいは旌旗(せいき)などというが,もともと〈旗〉〈旌〉ともに〈はた〉の一つの種類を表す語である。各種の旗を示す漢字は,もとよりこれにとどまらないし,金文の図象文字にも数多くみられる。漢代の字書《釈名》をはじめ,後代の類書(一種の百科事典)がそれらをあげるが,いずれも兵器類に分類している。これは旗が軍隊において,必須のものとしてあったことを示す。しかし古く氏族社会における旗は,氏族の徽幟(きし)であり,集団の遠行などには,氏族旗を掲げて行動したし,人々の集合・集会の標識にも用いられた。また旗には辟邪の機能があり,保護霊の宿るところとも観念され,祭祀の神おろしや祖霊おろしにも使われた。さらに銘とか銘(明)旌の語に示されるように,貴族・高官の喪儀には霊柩の前に〈某官某公の柩〉と書かれた旗がたてられ,葬るときにその旗は柩上におかれた。死者だけでなく,功労のあった臣下の名は王の旗に銘書されもした。このように中国の古代における旗は軍事的のみならず,宗教的,社会的,政治的な機能を広く果たすものであった。

《周礼(しゆらい)》司常の九旗は,先秦時代の旗の種類と用途を概括した最初の文献であり,それらをほぼ踏襲したのが《釈名》釈兵の記述である。すなわち,〈常〉は日・月を図案とし天子が使用した。〈旂(き)〉は交竜を描き,諸侯が用いた。〈 (旃)(せん)〉は文采を施さず赤一色の帛製,孤卿(三孤)が用いた。〈物〉は士大夫(《釈名》では将帥)が用い万物の多様をかたどった。〈旗〉は熊・虎の図案で帥都(軍将)が用い,旗は期に通じ衆兵とその下に集合の約をなす意という。〈旟(よ)〉は鳥・隼の図案で州里(軍吏)が用いた。〈旐(ちよう)〉は亀・蛇の図案で県鄙が用いた。〈

(旃)(せん)〉は文采を施さず赤一色の帛製,孤卿(三孤)が用いた。〈物〉は士大夫(《釈名》では将帥)が用い万物の多様をかたどった。〈旗〉は熊・虎の図案で帥都(軍将)が用い,旗は期に通じ衆兵とその下に集合の約をなす意という。〈旟(よ)〉は鳥・隼の図案で州里(軍吏)が用いた。〈旐(ちよう)〉は亀・蛇の図案で県鄙が用いた。〈 (

( )(すい)〉は五彩の全羽を竿頭につけ,王の導車にたてた。〈旌〉は全羽を半ばにした旄で飾られ,王の狩猟に用いられた。四季に行われる国軍の教練や閲兵をはじめとして,祭祀,賓客の会同,喪礼,田狩,射技,歳時の儀礼などの国の行事に,これらの九旗が用意され,諸行事,諸行動の秩序づけ,意志結集,象徴などの役割を果たしたのであった。

)(すい)〉は五彩の全羽を竿頭につけ,王の導車にたてた。〈旌〉は全羽を半ばにした旄で飾られ,王の狩猟に用いられた。四季に行われる国軍の教練や閲兵をはじめとして,祭祀,賓客の会同,喪礼,田狩,射技,歳時の儀礼などの国の行事に,これらの九旗が用意され,諸行事,諸行動の秩序づけ,意志結集,象徴などの役割を果たしたのであった。

ところで陣容の整い秩序だった軍隊を表現して〈正々の旗,堂々の陣〉といい,また《孫臏(そんぴん)兵法》が,軍陣の威武を示すものは旌旗と武器であるというように,旗による秩序づけ,意志結集,作戦伝達の信号の機能が端的に作用したのは,戦争においてであった。《淮南子(えなんじ)》兵略訓によれば,戦争が起こると,国君は将軍を召して君命を与え,出陣の儀式をとり行って旗鼓と斧鉞(ふえつ)を授ける。将軍は戦車に旌旗と斧鉞をたて出陣する。凱旋すれば旌旗と斧鉞を返納し,戦闘の終結を主君に報告した。これは軍事行動において旗が軍威を象徴したことを物語るものであり,また漢の高祖劉邦が沛(はい)に兵を挙げたとき,軍神を祭り旗鼓に釁(ちぬ)ったというのも,戦闘における旗の神聖な機能を示すものである。

実戦において旗は,金・鼓とともに三官(《管子》)といわれ,指揮・号令に使われた。金は鉦であり鼓は大鼓で,部隊の進退を指示する。旗は《礼記》典礼にみられるように,五行思想を反映した五色旗によって各方面軍の標識とされた。赤は南(前),黒は北(後),青は東(左),白は西(右),それぞれ天・地・風・雲を象徴として鳥・亀・竜・虎の四神がかたどられ,黄は中央軍で招揺(北斗の杓端)が描かれた。各方面軍は,方面旗の指示に従って行動する。中央旗の黄旗が振るわれれば全軍が集合し,各方面旗が挙げられれば各軍は戦闘の準備を整え,前方に指し示されれば進軍し,まっすぐにたてられれば止まり,臥(ふ)せられれば退却した(《通典(つてん)》)。軍威の象徴であり,軍令を徹底させる旗は,したがって敵軍に奪われてはならないものである。旗鼓・旌節を失ったり,敵に取られたりすれば斬刑に処せられる厳しい軍律があった。逆に敵の旗を抜き奪いとることは,〈搴(けん)旗〉といい〈搴旗の士〉とは勇士を意味した。旗の争奪による戦場の帰趨を作戦にみごとに駆使したのは〈背水の陣〉の故事で知られる漢の韓信の井陘口付近での戦いである。20万の趙王の軍を相手に数千の兵数で戦う韓信は,河を背に主力軍を死力をつくして戦わせ,その間に漢軍がわざと放棄した大将の旗鼓を奪いあう趙軍の虚をつき,漢の奇兵が空となった趙軍陣地を占領して趙軍旗を抜きとり,漢の赤幟を一挙にはためかして勝利をおさめたのであった。なお守城の指揮にも各種の旗が信号の役割をもったことは《墨子》旗幟篇にみえ,たとえば蒼鷹旗,虎旗,羽旗,竜旗などの旗で守城の部署を明らかにし応戦に備えた。

中国の旗は,上述の九旗のほかに,比較的知られるものとして,〈将軍の精〉といわれる象牙で飾られた牙旗がある。呉の孫権がその中央軍につねにたてていたのも黄竜の牙旗であった。将軍の居城を牙城というが,そこには牙旗が翻っていたことからこの語が熟したのである。旄牛の尾などを飾った旗は纛(とう)といわれ,天子の乗輿の左にたてられる旗を左纛といった。軍中の大旗をまた纛といい,古くは天子は六纛をたてた。唐代の節度使は,皇帝の意志を体現する使者に授けられる杖に旄のついた節とともに六纛をたてて任地におもむいた。狼頭を刺繡した狼頭纛は突厥(とつくつ)の旗として知られる。竿を掲げて旗をつくり秦の打倒に立ちあがったのは陳勝・呉広であったが,明朝を崩壊に導いた反乱の指導者である李自成の本隊には,白色の房をつけ,銀色の仏像をとりつけた大纛が陣容をかがやかしていた。

清代の軍事・行政組織には八旗があって黄・白・紅・藍の4色の旗にそれぞれ鑲(じよう)と正があり,満州族,モンゴル族,漢人の軍隊を各八旗ずつに編成した。これがまた清朝時代の満州・モンゴリアの行政区画となり,旗(き)(漢人地帯の県に相当)と呼ばれ,その遺制は現代にも受けつがれている。中華人民共和国の国旗は五星紅旗である。紅色の旗面に光明を表す黄色で五つの星が左上方に描かれ,中国共産党の指導下に革命的人民が結集・団結する姿を象徴する。

なお旗亭とは酒家の意であるが,酒家が旗をその標識としたことから熟した。酒家が旗を看板に用いるのは,先秦時代からの風習といわれるが,唐詩に詠ぜられていることにより人口に膾炙する。また宋代にいたっては,汴京(べんけい)(開封)の繁華街の酒家に錦の旗がたなびいていたという(《東京夢華録》)。

執筆者:和田 周

形状や用途によってスタンダードstandard,バナーbanner,エンサインensign,ペナントpennantその他さまざまの呼名がある。装飾,信号,標識,象徴などの機能をもつが,意志,威力,権威の象徴となりやすく,ときにはそれらと同一視される。紋章と関連して発達した。布片に限らず象徴的な物体を棒や槍の先に取りつける風習が起源であるらしい。イスラエルの12支族はそれぞれのシンボル,例えばライオン(ユダ),舟(ゼブルン),星(イッサカル)をもっていたし,エジプトでも王の行列の先頭にはこの種の標章を掲げ,ときには吹流しをつけたという。ローマの軍団も固有の標章を捧持していた。はじめ猛獣や神をかたどっていたが,マリウスの軍制改革で鷲に統一される。軍団司令直属の第1大隊が護持に当たり,〈鷲の誕生日〉つまり軍団の創立記念日には祭典が行われた。武運の宿る所として尊崇を集め,兵士はいかなる神にもましてこれを尊信するとテルトゥリアヌスが伝えている。皇帝旗は横棒から方形の布地を垂らした,いわゆるバナー型の旗で,最初のキリスト教徒皇帝コンスタンティヌス1世が〈 〉印(キリストを意味するギリシア語の頭文字XPの組合せ)の旗を用いたことはよく知られている。中世,フランク王クロービスやカール大帝が聖マルティヌスの聖号たる〈頭巾〉を表した旗を用いたのも,形状の上ではこの延長である。ただし中世では,聖人の聖遺物そのものを陣頭に捧持して,霊力による怨敵退散を期待することも多かったから,この種の旗には聖遺物の代用ないし象徴としての意味が混入している可能性がある。1124年,危機に臨んだルイ6世は,サン・ドニ修道院の祭壇から聖者ドニの赤い旗(オリフラムoriflamme)をとって王軍の旗とした。第1回十字軍では赤十字が愛用されたが,これは隠者ペトルスの標章に由来するものとされている。

〉印(キリストを意味するギリシア語の頭文字XPの組合せ)の旗を用いたことはよく知られている。中世,フランク王クロービスやカール大帝が聖マルティヌスの聖号たる〈頭巾〉を表した旗を用いたのも,形状の上ではこの延長である。ただし中世では,聖人の聖遺物そのものを陣頭に捧持して,霊力による怨敵退散を期待することも多かったから,この種の旗には聖遺物の代用ないし象徴としての意味が混入している可能性がある。1124年,危機に臨んだルイ6世は,サン・ドニ修道院の祭壇から聖者ドニの赤い旗(オリフラムoriflamme)をとって王軍の旗とした。第1回十字軍では赤十字が愛用されたが,これは隠者ペトルスの標章に由来するものとされている。

旗は王侯や武人だけが用いたのではない。民衆もなんらかの意思表示の手段として,ほとんど自然発生的に旗を掲げる場合があった。1445年,諸国の少年たちの間にモン・サン・ミシェル巡礼熱の異常な高揚を見たとき,彼らは聖像や天使や領主の紋章を描いた旗を持っていたという。これとは反対に,1513年ヨス・フリッツは村祭のときにブントシューの旗を広げて農民の決起を促している。百年戦争の過程で団隊戦の原理が復活してくると,軍旗・隊旗の重要性が高まり,イギリス軍およびブルゴーニュ派は赤十字,アルマニャック派は白十字を用いた。青地に白十字の旗は次いでルイ15世によって第1連隊の旗として制定される。旗のもつ信号としての性格は,船旗において顕著に現れるが,その到達点は信号旗体系と手旗信号であった。陸上でも,近世のフランスで総司令部の所在を示した白旗,包囲下に置かれた都市で病院を示した黒旗のように,かなりの範囲にわたって信号として了解された場合もある。

執筆者:渡邊 昌美 程度の差こそあれ軍旗は神聖なものとして扱われることが多く,逆に敵からは奪取の対象となってきた。このため,軍旗の再交付をゆるさず,軍旗を命にかえても守るべきものとした国も少なくない。例えば,ナポレオン時代のフランスでは連隊旗の再交付はゆるされず,旧日本陸軍でも,西南の役を例外として,連隊旗の再交付はゆるされないものとされてきた。一方,海軍においては,軍艦旗は風雨にさらされるものであり,つねに幾枚かを艦内に備え,鮮明なものを掲げた。19世紀後半に無煙火薬が使われるようになるまでは,戦場は黒色火薬の煙におおわれており,指揮官が部隊の位置を把握するために目だつ軍服や旗がとくに重要であった。現在でも,指揮官の存在,部隊名等を示す各種の旗が使われているが,その実用的意味は以前に比べ減少している。

執筆者:村上 純一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

と爲す」と旗・期の畳韻を以て解する。吹き流しの類と異なって、熊虎などを画く方形の旗。〔呂覧、慎大〕に「鼓旗甲兵に

と爲す」と旗・期の畳韻を以て解する。吹き流しの類と異なって、熊虎などを画く方形の旗。〔呂覧、慎大〕に「鼓旗甲兵に (きん)す」とあるように、これを奉ずるときには牲血を以て清めた。この軍旗の下に行動するものを旗下・旗営という。

(きん)す」とあるように、これを奉ずるときには牲血を以て清めた。この軍旗の下に行動するものを旗下・旗営という。 古の行政区画。また旗色による軍の部署・管区。

古の行政区画。また旗色による軍の部署・管区。 、

、 gi

gi iは声義近く、ともに軍旗。

iは声義近く、ともに軍旗。 は〔説文〕に「旗に衆鈴

は〔説文〕に「旗に衆鈴 りて、以て衆に令するものなり」とあって交竜を画き、旗は熊虎を画いて鈴無きものをいう。

りて、以て衆に令するものなり」とあって交竜を画き、旗は熊虎を画いて鈴無きものをいう。 ▶・旗蓋▶・旗杆▶・旗竿▶・旗幹▶・旗艦▶・旗麾▶・旗

▶・旗蓋▶・旗杆▶・旗竿▶・旗幹▶・旗艦▶・旗麾▶・旗 ▶・旗鼓▶・旗甲▶・旗号▶・旗

▶・旗鼓▶・旗甲▶・旗号▶・旗 ▶・旗

▶・旗 ▶・旗志▶・旗織▶・旗手▶・旗章▶・旗仗▶・旗旌▶・旗節▶・旗

▶・旗志▶・旗織▶・旗手▶・旗章▶・旗仗▶・旗旌▶・旗節▶・旗 ▶・旗亭▶・旗頭▶・旗纛▶・旗

▶・旗亭▶・旗頭▶・旗纛▶・旗 ▶・旗旆▶・旗旛▶・旗靡▶・旗風▶・旗物▶・旗望▶・旗旄▶・旗門▶・旗

▶・旗旆▶・旗旛▶・旗靡▶・旗風▶・旗物▶・旗望▶・旗旄▶・旗門▶・旗 ▶・旗

▶・旗 ▶

▶ 旗・画旗・

旗・画旗・ 旗・帰旗・揮旗・麾旗・旭旗・錦旗・軍旗・掲旗・軽旗・建旗・虎旗・鼓旗・交旗・皇旗・紅旗・校旗・降旗・高旗・黄旗・国旗・采旗・載旗・指旗・車旗・酒旗・

旗・帰旗・揮旗・麾旗・旭旗・錦旗・軍旗・掲旗・軽旗・建旗・虎旗・鼓旗・交旗・皇旗・紅旗・校旗・降旗・高旗・黄旗・国旗・采旗・載旗・指旗・車旗・酒旗・ 旗・神旗・翠旗・青旗・旌旗・赤旗・船旗・戦旗・大旗・弔旗・白旗・八旗・反旗・半旗・

旗・神旗・翠旗・青旗・旌旗・赤旗・船旗・戦旗・大旗・弔旗・白旗・八旗・反旗・半旗・ 旗・幡旗・風旗・兵旗・遊旗・雄旗・擁旗・鸞旗・竜旗・

旗・幡旗・風旗・兵旗・遊旗・雄旗・擁旗・鸞旗・竜旗・ 旗

旗出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

竿(さお)などの棒に布や紙をつけたもの。その目的は、何かを指し示し、また信号、標識とすることであり、それに象徴的意味が付与され、超自然性を帯びることがある。アメリカ・インディアンが、石積みの上に信号用の柱を立て、水くみ場への方向を指示する道路標識や、ある物の所属を明らかにし、盗みへの威嚇をも含む柱などの財産標識は、もともとこうしたものが旗の機能をもつことをうかがわせる。フラッグflagは、単に細長い棒の先に標章が彫られたり、つけられたものであり、それが一方で石柱などの建造記念物となり、他方で旗へと分化したと思われる。

古代エジプトでは、軍用の旗が用いられており、王や王族の旗もあり、寺院の祭壇前の柱を小旗で飾ることも行われた。古代オリエント世界を通して、旗は戦旗として大きな意味をもち、ことに戦車と結び付いている。一方、古代イスラエルにおいては、人々の集まる中心地に旗が掲げられた。古代ギリシアの各都市も、聖なる標章を旗にしるした。アテネのフクロウやオリーブ、テーベのスフィンクスなどである。ギリシアにおいて、槍(やり)の穂先に兜(かぶと)や鎧(よろい)の一部をつけるのは、先端に標章をつけた槍や棒を戦闘的に用いたオリエント世界からの影響であろう。古代ローマでは、軍旗に、オオカミ、半牛半人、ウマ、イノシシなどが描かれ、やがて勝利の前兆を示すカシの葉を口にし、翼を広げたワシの軍旗が定められた。騎兵隊のベクシルムvexillumは、竿の先に直角に交差する棒を通し、そこから縁どりした正方形の布を垂らした旗を用いた。各隊は、旗を先頭に立てて進み、戦闘中は後衛に置いたという。キリスト教の教会旗はこれから生じたもので、4世紀コンスタンティヌス帝が夢にみたことに始まるとされる。旗には、キリスト教を意味するマークや宗教的象徴がつけられた。

インドにおいても、ベーダで神の軍が「太陽の旗をもつ」といわれ、『マハーバーラタ』から、動物の標章の旗のあったことが知られる。そして旗は、二輪戦車やゾウによって運ばれ、旗が倒れると混乱や敗戦を意味した。中国では、周の武王の時代に白旗が王旗として用いられ、青竜(せいりゅう)、白虎(びゃっこ)、朱雀(すざく)、玄武(げんぶ)の四神旗は、四方や世界を象徴するものとして王権と結び付いている。旗はある意味で王そのものであり、旗への非行はしばしば死罪をもって報いられた。旗は、『周礼(しゅらい)』のなかの八旗のように、用いる者の身分やその用途によって、図案や種類が定められていた。たとえば、「常(じょう)」は日月を図案とし、皇帝が用い、「旂(き)」は交竜を描き、諸侯のためにあった。また羽毛を竿飾りとする「旌(せい)」や、ヤクの毛を先につけた「旄(ほう)」、象牙(ぞうげ)で飾られた「牙旗(がき)」などもあった。「幢幡(どうばん)」は、仏教などの宗教儀礼に用いられる幟旗(のぼりばた)である。

西洋の旗も、種類によって名称が異なっている。スタンダードstandardは、もっとも大型で、一定の場所に固定される。もともと横長で切れ込みをもつ先端に向かってとがっている。バナーbannerは、正方形また長方形で、戦闘中に掲げた。ほかに、騎士が戦いに用いたガイドンguidonなどがある。なお、偶像崇拝の禁止されるイスラム教国の旗は単純なものが多い。

日本の旗(はた)は、布地の意味の「ハタ」が語源とされ、王権や軍事のみならず、宗教的なものと深く結び付いている。それは神降臨の顕(しるし)であり、京都賀茂(かも)神社の御阿礼(みあれ)神事では、賢木(さかき)に五色の帛(はく)を結び付けた幡(はた)が立てられる。『宇佐八幡(はちまん)宮託宣集』には、この神の化身である応神(おうじん)天皇降誕のときに、天より八流の幡が降下したとある。そして、この観念は仏教とも混じり、仏像を幡蓋(ばんがい)で覆うことは、仏の来臨の表現を意味するともされる。今日、運動会などの会場を万国旗で飾るのは、単なる装飾のみならず、それで非日常の空間を演出する意味が含まれているのであろう。

[田村克己]

幡・旌とも書く。古代以来、軍陣を中心に祭事・儀礼にも使用された。おもに縦長で、上辺の旗上(はたがみ)を竿(さお)に結ぶ流旗(ながればた)、鉾(ほこ)などにつけた比領(ひれ)という小旗などが古い形式である。のちに上辺と縦の一辺を竿につける、やはり縦長の幟旗(のぼりばた)とよばれる形が現れ、さらに正方形に近い形など、さまざまな種類も生じた。

古代、軍旗としての使用は『万葉集』にみえ、推古(すいこ)紀には、盾・靭(ゆぎ)とともに旗をつくり、それに絵を描かせたとみえ、紋様をつけて識別したことがわかる。軍防令(ぐんぼうりょう)には軍旗の制があり、将軍旗は纛幡(とうばん)、隊長旗は隊幡、兵士の旗は軍幡と注する(『令義解(りょうのぎげ)』)。すでに所属・職階の標示となっている。

これらの古制を伝えたのが、即位、朝拝などの大礼に近衛(このえ)の陣に立てられる儀仗(ぎじょう)の旗で、流旗形式であり、以後の旗幟(きし)の祖形と考えられる。『和名抄(わみょうしょう)』に旗足(はたあし)の名称があるように、長旗である流旗が一般的であったのである。この流旗は中世武士の勃興(ぼっこう)とともに盛行し、『吾妻鑑(あづまかがみ)』の文治(ぶんじ)5年(1189)7月8日の条に、長さ1丈2尺(約3.6メートル)、二幅(ふたの)(約0.6メートル)で、上部に伊勢(いせ)神宮と八幡宮(はちまんぐう)の神号、向い鳩の紋を縫ったという記事がある。神号・家紋をつけた流旗は、源平の旗のように色による意匠とともに軍記物語にしばしば登場する。『蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)』には、白地に黒で家紋をつけ、末端を二つに切り裂き、末濃(すそご)に染めたものなどの流旗が数多く描かれる。

室町時代末ごろに、幟旗形式、すなわち上辺および縦の一辺に乳(ち)をつけ竿に通す乳付旗(ちつけばた)が出現する。戦国時代から近世以降は流旗にかわってこの形式が主流となる。とくに個人の標識、所属を示す旗指物(はたさしもの)の使用の盛行とともに、四半(しはん)・四方(しほう)などとよばれる形式の方形や、矩形(くけい)、芭蕉(ばしょう)の葉形の長三角形の靡(なびき)、撓(しない)形式、長辺の一方を切り裂いた切裂靡(きっさきなびき)など形状に多様な意匠を生じた。さらに各様の紋様・色も多彩を極めるようになる。これらの旗の基本形である流旗は、旗の上辺に横手(よこて)(旗上)を通して、その横手の両端から紐(ひも)を出して旗竿の上端の蝉口(せみぐち)に結び付けた。旗の布地の下部は旗の足(あし)とか旗の手(て)などという。『蒙古襲来絵詞』にみられるように、横手から裏表に、旗を巻き納めるために革紐などをつけたが、これも手という。

近世以来、流旗は廃れた。幕末に至って官軍の旗として、古制による錦(にしき)の御旗などが復活したことがあるが、主流は幟旗形式であった。また古来、旗は軍陣の標識として、重要な存在であったため、甲斐(かい)源氏武田氏の御旗のように神聖視される例もあり、旗を入れる(侵攻)、旗を進める(進撃)、旗を挙げる(挙兵)といった軍勢を象徴するような表現も生じた。

また、幕末、開国とともに、日本国の主権標示の旗の必要を生じ、幕府は、1854年(安政1)、白地に日の丸の幟(のぼり)を日本国総船印(ふなじるし)とした。明治維新後、1870年(明治3)、太政官(だじょうかん)布告で、この日の丸を商船旗に制定。同年、軍旗制定、旭日(きょくじつ)章を陸軍の聯隊旗(れんたいき)、日章を海軍の軍艦旗、1873年改めて旭日章とした。以後この四角形の日の丸が、慣習的に国旗として用いられていたが、1999年(平成11)施行の国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)により、法的にも国旗と定められた。

[齋藤愼一]

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

…幡とも書き,布や紙を材料とし,目印あるいは象徴としての機能を果たすために,高く掲げられて用いられるもの。

[日本]

古くは旗は神を招き祭るものでもあった。熊野の有馬村で伊弉冉(いざなみ)尊を祭るとき鼓吹幡旗(つづみふえはた)が用いられ(《日本書紀》),小子部栖軽(ちいさこべのすがる)は馬上で赤い幡桙を手にし雷神を招いた(《日本霊異記》)。…

…グサは各1人の隊長(エジェン)が統率した。グサの中国語訳は旗で,全部で八つのグサがあったので総称して八旗といった。各旗はそれぞれ色のちがった軍旗を標章とした。…

…モンゴルの軍事組織,また行政組織の名。もともとは〈くちばし〉〈軍旗〉の意。15~16世紀ごろに軍団の単位として用いられるようになったが,それを構成する兵士の数は一定せず,1000人以下の場合も以上の場合もあった。…

…またカイ方言を駆使した詩集《ペトリツァ・ケレンプフのバラード》(1936)も忘れてはならない。第2次大戦後は全5巻の大河小説《旗》(1967)を完成。戦前から多くの雑誌編集に携わったが,特に1950年以来百科事典研究所所長となり,8巻の《ユーゴスラビア百科事典》(1955‐71)をはじめ種々の事典を手がけた。…

…国家を表徴する尊厳な標識。厳密な意味での国旗が制定されるようになったのは,いうまでもなく近代国家成立以後のことであり,したがってその歴史は18世紀以降に属するが,その原型となったのは戦場における敵味方識別のための旗や幟(のぼり)であった。それはときには部族の象徴であり,あるいは特定の軍団のシンボルであった。…

…旗の一種,昇旗(のぼりばた)の異称。本来は神を迎える招代(おぎしろ)として立てられたが,のちに一般に標識として用いられるようになった。…

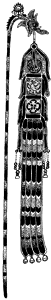

…〈はた〉の語源や原形は明らかでないが,ひらめく布きれをいうのであろう。元来旗は恒例・臨時の祭りに神を招く招代(おぎしろ),依代(よりしろ)として,よりつきやすい高い棒の先端に,目だつさまざまの形体の作り物をつけ垂らしたものである(図)。

[歴史]

ふつう神が勧請されるのは神事の場であるが,別に重要な事件は戦争であった。…

※「旗」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...