精選版 日本国語大辞典 「自動車」の意味・読み・例文・類語

じどう‐しゃ【自動車・自働車】

- 〘 名詞 〙 原動機およびこれに用いるエネルギー源を搭載して、道路上を走行する車両。車輪の数が二個以上のものの総称であるが、通常は四輪車を意味することが多い。形態上から自動二輪車・三輪車・四輪車・特殊自動車などに分類できる。くるま。

- [初出の実例]「英国倫敦に馬車に代用する自動車発明されたるも」(出典:東京朝日新聞‐明治三一年(1898)二月八日)

- 「窓の外に降る雨脚も、しっきりなく往来する自働車や馬車の屋根を濡らすせゐか」(出典:魔術(1920)〈芥川龍之介〉)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「自動車」の意味・わかりやすい解説

自動車

じどうしゃ

原動機を内蔵して車輪により陸上を自力で走行し、人や物を運び、あるいは各種の作業を行う機械の総称。英語でmotorcar、アメリカ英語でautomobile、フランス語でautomobile、ドイツ語でKraftwagenといい、中国語では汽車と記す。

自動車が開発されたのは19世紀後半の1880年代中ごろで、20世紀に入ってから、徐々に一般市民へ普及が始まった。もっとも自動車の恩恵を受けたのはアメリカであった。1910年前後から急速に普及した自動車によって、個人単位の人と物流の速度が飛躍的に高まり、また移動距離が大幅に延びたことで、アメリカの国土は相対的に縮んだといわれている。

わずか100年そこそこのうちに、自動車は長足の進歩を遂げ、世界規模で自動車が普及、活躍したことから、20世紀は自動車がつくった世紀といっても過言ではない。

一方、自動車が広く普及したことによって、大気汚染などの公害、過密による交通渋滞、交通事故、地域紛争による石油危機、石油枯渇の危機などの問題が生じ、それらの解消のための努力が行われている。とりわけ20世紀末から、自動車が地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)の最大の発生源として糾弾されるようになり、この解決が急がれている。

自動車産業は、国家という見地にたてば、経済の根幹となるもっとも重要な産業であり、同時に重要な輸出産業でもある。その生産は広範な一次工業産品があって初めて成り立つので、自動車産業の振興は他のすべての工業にとって大きな刺激となる。近年では、省資源化、安全性の向上を目的とした電子制御技術が自動車に欠かせないものとなり、さらに自動車産業の裾野(すその)は広がりをみせている。

20世紀後半まで、自動車生産は一握りの先進工業国の企業によってほぼ独占されていた。しかし、開発途上国における旺盛な自動車需要に背を押されるように、外国企業による現地生産や技術提携を経て、開発途上国の企業自身による独自開発と生産が始まっている。こうした新興工業国の自動車産業は急速に技術力を向上させており、その高い品質と安価な労働力による低価格を武器に、ヨーロッパや日本の自動車産業の脅威になりつつある。また輸出入に伴う為替(かわせ)問題や、需要国への工場移転によって国内産業の空洞化が生じるなど、世界的な自動車産業地図は塗り替えられつつある。

また、自動車は耐久消費財の一つで、宣伝で売る商品であり、流行に左右される度合いの強い商品でもある。反面、自動車は人間のもっとも身近にあって行動、生活をともにするものでもある。その結果、自動車はペットのように、一種の感情移入の対象になったり、趣味の対象となったりすることも少なくない。

交通の手段としてみた場合の自動車は、時と目的地と経路を選ばず、いつでも、どこへでも、好きなルートを通って行けるという自由さと、戸口から戸口までの輸送の利便性が最大の特徴といえる。

本項では、自動車の発達史と工学的な面を中心に記述する。産業面、交通政策面については、「自動車工業」「自動車交通」の項目を参照されたい。

[高島鎮雄・伊東和彦]

自動車の定義と種類

定義

日本では道路交通法第1章第2条9項で、自動車を「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車以外のものをいう」と定義している。同じく道路運送車両法第1章第2条2項では、「この法律で『自動車』とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条もしくは架線を用いないもの又はこれにより牽引(けんいん)して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう」としている。すなわち、日本の法律では原付以外の二輪車や、トレーラー、クローラー(無限軌道)をもつ車両も自動車となる。また「車輪で走るもの」とは規定していないので、もし小型の路面用ホバークラフトが実現すれば、道路上を他の交通機関に伍(ご)して走る場合は自動車とされることになる。世界的にみて、空気入りゴムタイヤ(まれに空気を入れないソリッドタイヤのこともある)をつけた車輪で重量を支え、内蔵の原動機でその車輪を回し、路面との摩擦で走行するものを自動車としている。

[高島鎮雄]

種類

構造、ハードウェアによる分類と、使用目的、ソフトウェアによる分類がある。構造上の分類については後述する。使用目的上も、ここでは少人数の人を輸送する乗用車の分類に限って記述する。各種の作業用自動車、モーターサイクル(「オートバイ」)、「トラック」「バス」「レーシングカー」などは、それぞれの項目を参照されたい。

ひと口に乗用車といっても、一般大衆が足として求める経済性重視の小型実用車から、乗り心地最優先の大型高級車、レーシングカーなみの高性能を追求した好事家(こうずか)向きのスポーツカーまで、その性格は千差万別である。最近の著しい傾向として、それぞれの性格が大幅に重なり合い、境界がはっきりしなくなっている。かつては車名でおおよその性格がわかったが、今日では小型大衆車でさえ一つの車名のもとに、経済性優先のモデルからDOHCエンジンやターボを備えてツーリングカー・レースやラリーに活躍するものまでが含まれている。反面スポーツカーといえば、一昔前まではオープン2座と決まっていたが、第二次世界大戦後しだいに居住性が重視され、GT(ジーティー)の名のもとにクーペ型をとるものが多くなった。GTはイタリア語のグラン・ツリスモgran turismoの略で、長距離旅行に適した車という意味である。この傾向に拍車をかけたのはアメリカの安全規準で、オープン車は最近ではふたたび復活しつつあるが、一時期完全に姿を消していた。さらにGTクーペでは2人分の補助席を設けた2(ツー)プラス2(ツー)座や完全な4座とするものも多く、実用車のクーペ型との境界線は事実上なくなっている。

実用車のクーペ型の一典型がスペシャルティーカーで、基本的には実用車のシャシー(車台)をもつが、ボディーは低く、鼻は長く、後部は短く、スポーツカー風なプロポーションをもつ。この種の車はエンジンを強化し、足回りを固めればもはやスポーツカーと変わりはない。1964年アメリカのフォード・ムスタングが開発したジャンルで、日本ではセリカ、ソアラ、シルビア、スタリオン、ピアッツァ、アルシオーネなどがその例である。

同じような境界線の不確かさは、セダンとステーション・ワゴンの間にもある。一昔前までセダンといえば後方にトランクの突き出た3(スリー)ボックス型が主流を占めていたが、今日では小型大衆車を中心に、ワゴン型でテールゲート(後部扉)をもった2(ツー)ボックス型をとるものが多くなっている。これは大きさの限られた小型車に多用途性を追求した結果で、駆動系統が前方に集まった前輪駆動によるところが大である。

1990年代中ごろからは、アメリカのミニバン・ブームに端を発して、日本やヨーロッパ諸国でもSUV(Sports Utility Vehicle)が大流行し、前述のスペシャルティーカーに取って代わった。これはやや大柄な2ボックスないしは1(ワン)ボックスカーで、基本的に多人数の乗れる多目的乗用車だが、レジャー用としてスポーティーな使い方もできるものである。日本では1994年に発売された本田技研工業のオデッセイが大成功を収め、同社の国内販売を大幅に改善した結果、各社が競って追従しており、ファミリーカーとしてセダンに迫る勢いとなった。

次に大きさによる分類だが、小は、フランス、イタリア、日本にみられる50cc、1人乗りの三輪ないしは四輪車から、大は、全長6.3メートル、重量3.2トン、排気量7000cc、8人乗りの旧ソ連の高級車ジルまで、ほとんど一分のすきもなく分布している。各国ごとの乗用車の大きさは、国情(経済力、国民所得、その他)や国民性によって違ってくる。ひと口にいってヨーロッパ諸国や日本は小型車中心で、アメリカ車は格段に大型車志向であった。しかし二度にわたる石油危機の結果、厳しい企業平均燃費規制(CAFE。1985年以後は11.6キロ/リットル、違反すると罰金)が敷かれ、現在アメリカ車は急速に縮小し、欧州車や日本車に近づきつつある。

日本はヨーロッパ型とはいっても、ヨーロッパでも国ごとにかなりの差がある。イタリアでは1500cc以下が77.1%を、フランスでも70.1%を占め、イギリスでも1600cc以下が87.8%を占める。これに対しドイツでは1500cc以下はわずか30%で、1501~2000cc級が過半を占める。日本は1500cc以下が51.8%で、明らかにイタリア、フランス、イギリスよりは大型車志向で、むしろドイツに近いといえる。

日本における法規上の分類のうち道路運送車両法による分類は検査、整備、登録、統計、強制保険、税制などに関係し、道路交通法による分類は運転、免許、交通取締りなどに適用される。

[高島鎮雄]

乗用車の車体型式

(1)セダン もっとも一般的な箱型車で、2(ツー)ドアと4(フォー)ドアとがある。エンジンの入るボンネット部分、客室部分、荷物を入れる部分の三つの箱からなる3(スリー)ボックス型が基本だが、最近はステーション・ワゴン型で、後部にテールゲートをもつ2(ツー)ボックスのセダンも少なくない。この場合3(スリー)ドア・セダン、5(ファイブ)ドア・セダンとか、ハッチバック・セダンとよぶこともある。語源は中世フランスの貴族の乗り物セダン・チェア(屋根付きの籠(かご)または輿(こし))に由来し、地名のセダンから出ていると思われる。セダンという呼び方はアメリカ式で、イギリスではサルーン(サロンの古語)、フランスではベルリン、イタリアではベルリーナ(ともにベルリン型馬車から出ている)とよぶ。ドイツではリムジーネという。

(2)コンバーチブル もともと「変換しうる」という形容詞で、コンバーチブル・クーペまたはコンバーチブル・セダンというのが正しい。オープンだが幌(ほろ)を上げ、横の窓ガラスを閉めればクーペまたはセダンにかわるものをいう。これに対し、横に巻き上げ式の窓ガラスがなく簡単な幌しかもたないものはツアラー(イギリス)、ツーリングカー(アメリカ)、フェートン(アメリカ)などとよんで区別した。コンバーチブルもアメリカ式呼称で、イギリスでは屋根が下りるという意味でドロップヘッド・クーペまたはドロップヘッド・サルーンとよぶ。フランス、イタリア、ドイツのカブリオレは幌型馬車からきている。

(3)ハードトップ 語源は「固い屋根」の意味で、正しくはハードトップ・コンバーチブル・クーペ(ないしはセダン)という。コンバーチブルの幌(ソフトトップ)を金属化したもので、クーペやセダンより屋根を低く、薄く、軽快にし、かつ横の窓ガラスを前後とも下げると中央に柱がなく、オープンに近い開放感の得られる型式。フランス語のフォー・カブリオレ(偽のカブリオレ)という呼び方がその実体をよく表している。1948年にアメリカのゼネラル・モータース(GM)社が商品化し、一時大流行した。しかし安全論争が激しくなった結果、強度確保の必要から柱付きとするものが多くなり、ピラード(柱付き)ハードトップという奇妙な語も生まれた。その結果、今日でも純粋のハードトップがないではないが、多くはドア窓にサッシがなく、やや屋根が低く軽快なモデルをハードトップとよんでいる。なおスポーツカーなどに、脱着できるデタッチャブル・ハードトップを備えたものもある。

(4)ロードスター 2人乗りの軽快なオープン車で、かつてスポーツカーに多かった。悪天候に対する備えは最小限しかなく、簡単な幌を上げ、横にはセルロイドの窓を立てるようになっていた。最近のものは巻き上げ式の窓ガラスをもち、幌もしっかりとしており、コンバーチブル・クーペとよぶべきである。しっかりしたロールバーをもち、幌またはプラスチックの屋根、あるいは屋根と後ろの窓を外せるようにしたものは、一般にタルガ・トップという。ドイツのスポーツカー、ポルシェ911タルガが先鞭(せんべん)をつけたからである。イタリアでスパイダー(クモ)とよぶのは、低く地をはう姿がクモを思わせるところからきており、フランスでトルペードというのは、水雷艇のようにスマートだという意味である。

(5)クーペ 2人乗りの軽快な二輪箱型馬車から出た語で、低く小さな屋根をもつ箱型車でスポーツカーに多い。本来は2座だが、最近では2(ツー)プラス2(ツー)や4座のクーペも珍しくなく、2ドア・セダンや2ドア・ハードトップとの差はなくなってきている。なおファストバック・クーペというのは屋根とトランクの間にノッチ(段)がない流線型のクーペのことで、そこにテールゲートを設けるとハッチバック・クーペとなる。

(6)リムジン 大型の最高級車の典型的な型式で、客室と運転室とは開閉できるガラスで仕切られている。客室はとくに広く、必要に応じて2人分の補助席も引き出せる。国家元首の公式乗用車や、賓客の送迎、大会社の役員の乗用車などに使われ、走りながら会議もできる。

(7)ステーション・ワゴン 駅馬車(ステージ・コーチ)を起源とするのは俗説で、馬車時代に鉄道の駅へ人を送迎に行くときに使った、乗貨兼用の馬車を自動車に移したもの。セダンの屋根を後ろまで伸ばして広い荷物室を設け、後部にテールゲートを備える。3(スリー)ドアと5(ファイブ)ドアとがあり、座席が2列で4~6人乗りのものと、3列で6~9人乗りのものとがある。2、3列目のシートは折り畳んで荷物室として使えるようになっている。純粋に乗用のものと、輸送・作業のための業務用とがあり、後者は日本ではライトバンとよばれトラック登録となり、統計上もトラックに含まれる。ライトバンは定員と最大積載量が決められるが、乗用車登録のワゴンは定員とその手荷物だけで、積載量は決められていない。最近では、より室内空間の広い1(ワン)ボックスにも乗用車登録になるものがあり、レジャー用として人気がある。

イギリスでは荘園(しょうえん)で使う車という意味でエステート・カーとよび、フランスでは乗貨兼用型をブレーク(狩猟用の乗貨兼用馬車)、純乗用型を家族用という意味でファミリアールと呼び分けている。イタリアでもファミリアーレというが、ドイツではコンビという呼び方が一般的である。

(8)1ボックスカー(ワンぼっくすかー) 運転席と助手席がボディーのほぼ先端まで前進し、全体が一つの箱のような形になったもの。一昔前なら完全にライトバンとよばれた型式だが、今日では乗用車の一型式として認知されている。特にミニバンないしはSUVとして、またスポーツカーの一種としても用いられている。

[高島鎮雄]

自動車の歴史

実用化への歩み

人類がころから車輪を発明したのは6000年も前のこととされているが、それを馬や牛に引かせる時代は長く、つい数十年前まで続いた。中世ヨーロッパの神学者・哲学者のR・ベーコンは1250年に「いつの日か、馬あるいはその他の動物によらず、自身の力で走る車が可能になろう」と、自動車の出現を予言している。15、16世紀の芸術家・科学者のレオナルド・ダ・ビンチが描いたさまざまな新発明の意想図のなかにも、木をしなわせて力を蓄え、それを歯車で取り出して車輪を回して走る自走車がある。

1569年にはオランダのシモン・ステビンが2本マストの帆走車をつくり、28人を乗せて海岸の固い砂上を時速24キロメートルで走った。しかし陸上ではジグザグの帆走はできないので、普及には至らなかった。1648年にはドイツの時計職人ハンス・ハウチュがぜんまいで自走する1人乗りの車を試作、時速1.5キロメートルで走った。しかしぜんまいの能力に限界があって、実用にはならなかった。

イギリスの物理学者・数学者のニュートンは1680年に、ボイラーでつくった高圧蒸気を後方の細い管から噴射し、その推力で走る車両の模型実験に成功した。しかしこの史上初のジェット推進車は、高温・高圧のガスを噴射するので路上での使用には危険が大きすぎ、結局現物はつくられなかった。

純粋に機械力で走る車は、蒸気機関の発明によって初めて可能になった。最初に蒸気機関で車を走らせようとしたのは、ルイ15世軍の砲兵大尉で、ベルギー人のキュニョーであった。彼は砲車を牽引(けんいん)させる目的で蒸気車を設計、ブレザンという技術者により1769年に完成され、2年後、より大型の2号車をつくった。同車は長さ7.2メートル、幅2.3メートルという巨大な二輪荷車に前1輪を追加した三輪車で、前輪の前に50リットルの銅製のボイラーをもつ。そこでつくられた蒸気は前輪の左右に一つずつある垂直のシリンダーに交互に送られ、前輪を回転させた。まだクランクはなく、ピストンの上下動がラチェットで前輪を回すようになっていた。キュニョーの蒸気車はバンセンヌで実験され、4人を乗せて時速9.5キロメートルで走ったが、操向輪に重いボイラーやシリンダーが載っているため事実上操縦不能で、城壁に激突してしまった。

蒸気自動車の研究がもっとも盛んで実績があがったのは蒸気機関誕生の地、イギリスであった。1801年にはトレビシックがかなり実用的な蒸気自動車を完成、時速14キロメートルで走ったが、運転手の不注意で爆発事故を起こした。トレビシックは2年後、直径3.2メートルもある巨大な駆動用の後輪をもつ四輪車をつくる。高い馬車の車体の後部に1気筒の蒸気機関を備え、前に乗った操縦士と後ろの汽缶(きかん)士とで運転した。この車は交通を遮断したロンドン市中で「馬車より速い速度」で試走に成功した。

イギリスでは産業革命の結果、資材や製品の輸送の必要が生じ、マカダムの発明したタールを用いる簡易舗装のハイウェー網が全国に建設された。1831年にはその一つを用いて、スチーム・コーチ(蒸気馬車)による定期旅客輸送が始められた。ダンスSir Charles Danceが、ゴールズワージー・ガーニー製作の20人乗り六輪車3台により、グロスター―チェルトナム間の定期運行を開始したのである。4か月間に3000人の乗客を運んだというから、成功であった。同じ1831年、ハンコックWalter Hancockも10台のスチーム・コーチを建造し、10年間にわたってロンドン市中と近郊を結ぶ路線に定期運行させた。1840年代には、そうしたスチーム・コーチの平均時速は25キロメートルにもあがり、ハンコックのオートマトンのごときは32キロメートルにも達した。

1850年代に入ると、スチーム・コーチは急速に姿を消していった。一つには、同じ蒸気機関を用いて、より輸送効率の高い鉄道が発達したためである。しかし、最大の原因は、スチーム・コーチの普及で経営危機に陥った馬車業者や馬匹供給業者が議会に働きかけたためである。たとえばリバプール―プレスコット間のターンパイク(有料道路)では、四頭立ての馬車の通行料が4シリングであったのに、スチーム・コーチには道路を傷めるという理由で2ポンド8シリングと、12倍も課していた。1861年イギリス議会はレッド・フラッグ・アクト(赤旗法)を成立させ、1865年に全面的に施行した。正しくはロコモティブ・オン・ハイウェー・アクトという同法は、「いかなるロード・ロコモティブ(初期の蒸気自動車はこうよばれた)も、3人で運行し、うち1人は60メートル先を昼間は赤旗、夜間は赤ランプを持って走ること、速度は町中で時速3.2キロメートル以下、郊外では6.4キロメートル以下とする」というきわめて過酷なもので、1896年まで撤廃されなかった。

赤旗法でイギリスにおける発達が止まっている間にも、ヨーロッパ大陸やアメリカでは蒸気車はどんどん進歩していった。なかでもフランスのアメデー・ボレー(父)Amédée Bolléeが1873年につくった8人乗りの小型バス「ロベイザント」(忠実なるもの)は、操向に際して左右別々に首を振る独立懸架の前輪、二つのV形2気筒エンジンで別々に駆動する後輪などをもった進歩的なものであった。初めは巨大なコーチであった蒸気自動車も、しだいに小型化し、火を入れてもすぐ走れない、頻繁に水を補給しなければならない、といった欠点も、フラッシュ(瞬間)ボイラーやコンデンサー(復水器)などで解決されていった。その結果ガソリン自動車に関する特許のセルデン・パテントのあったアメリカでは、1930年代の中ごろまで蒸気自動車がつくられた。

19世紀の中ごろには電気自動車も発明され、一時普及の兆しをみせた。しかし蓄電池の容量が小さいので性能が低く、1回の充電当りの走行距離が短い、などのために、主流を占めるには至らなかった。ただ電気モーターの特性から変速機が不要で運転が容易なのと、音や臭(にお)いがしないので、主として上流階級の女性に愛用され、アメリカでは1920年代まで生産された。その後も排気を出せない屋内用などには使われている。

最近ではガソリン自動車やディーゼル自動車の普及に伴い、大気汚染や石油資源の枯渇などの面から、ふたたび電気自動車がクローズアップされ、世界の主要メーカーがその実用化に向けて研究中である。特に大気汚染に悩むアメリカのカリフォルニア州が、主要メーカーに2003年に同州で販売する車の10%をZEV(Zero Emission Vehicle、無公害車)にすることを義務づけた結果、電気自動車の研究は加速されることになった。現状ではこれまでの蓄電池の改良の段階にあるが、各社が開発に力を入れているのは燃料電池で、これは燃料の水素と大気中の酸素を反応させて、電気分解の逆の原理で電気を取り出すものである。独米のダイムラー・クライスラー社は、2002年には燃料電池を動力源とするバスを実用化すると発表した。なお太陽電池は、いまだ超軽量の競技車を走らせる段階にとどまっている。

[高島鎮雄]

ガソリン自動車の発明

ガソリンエンジンの発明により、自動車は初めて本格的な発達と普及の緒についた。

内燃機関の歴史は古い。オランダの科学者ホイヘンスは、気圧の差による原動機の可能性を示唆して蒸気機関の発明を助けたが、1680年には火薬を用いた内燃機関(大気圧機関)を提唱している。1858年イタリアのバルサンティEugenio BarsantiとマッテウッチFelice Matteucciが石炭ガスを燃料とする内燃機関を製作、2年後フランスのルノアールも原始的な点火装置をもったガスエンジンをつくった。そればかりかルノアールは1863年に液体燃料(ガソリン)で回る4ストローク・エンジンを木製の四輪車に積み、試走に成功している。イタリアのベルナルディEnrico Bernardiも1864年にガスエンジン、翌1865年にガソリンエンジンをつくった。オーストリアのマルクスSiegfried Markusもガソリンエンジンの開発を進めていたが、1864年と1875年の二度にわたって、それにより走る車を試作している。マルクスの2号車はいまもウィーンの科学博物館に収蔵され、100年目の1975年には時速8キロメートルで実際に走ってみせた。しかしマルクスの車は年代などに疑問点が少なくない。1884年にはフランスのドラマール・ドブットビルEdouard Delamare-Debouttevilleらがガソリン自動車試作に成功しており、フランスはそれを根拠に1984年に盛大に「フランス自動車百年祭」を祝ったが、これらの試みはいずれも発明者一代限りで終わって、そこから歴史が流れ出していない。

1862年フランスのボー・ド・ロシャBeau de Rochas(1815―1893)が4サイクル・エンジンの原理を発見、1876年ドイツのオットーがその原理による定置用ガスエンジンの製品化に成功した。そのオットーの工場の若い研究員の1人がダイムラーで、彼はのちに独立して研究所を開き、オットー時代からの友ウィルヘルム・マイバッハWilhelm Maybach(1846―1929)の助けを借りて新しいエンジンの開発に取り組み、1883年に小型・軽量の高速ガソリンエンジンを完成、特許を取得した。ダイムラーは、エンジンを可搬式にするために、当時はクリーニング以外には使い道のなかったガソリンを燃料に選び、広く浅い皿に入れたガソリンが大気の熱で蒸発してできるガスを集めて使う方法をとった。もっとも苦心したのは点火で、まだ電気火花を利用する考え方がなかったので、1本のプラチナの棒をシリンダー内にねじ込み、外からバーナーで熱して中でガスに点火するホットチューブ・イグニッションという方法を考案していた。ダイムラーとマイバッハは、1気筒250cc、0.4馬力のエンジンを木製の二輪車に取り付け、1885年に特許をとった。史上初の実用的なガソリン自動車は実はオートバイであった。このオートバイはダイムラーの長男パウルの操縦で、シュトゥットガルト近郊で少なくとも3キロメートルの試走に成功、最高時速12キロメートルを記録した。翌1886年ダイムラーは夫人の誕生祝いと称してつくらせた四輪馬車にハンドルをつけ、後席の床に穴をあけて1気筒460cc、1.1馬力のエンジンを取り付けて四輪自動車をつくった。

一方ベンツは独力でガソリンエンジンを製作、それを用いて1886年に三輪自動車を完成、特許を取得した。今日ダイムラーとベンツがガソリン自動車の父とよばれるのは、単に実用的なガソリン自動車を発明したからばかりでなく、小規模ながらその製造販売を企業化し、またエンジンや自動車の製造権を他社にも与え、その普及に努めたからである。ダイムラー(車名は1900年以後メルセデスと改める)とベンツはライバル会社として発展したのち1926年に合併、さらに1998年にはアメリカのクライスラー社と合併してダイムラー・クライスラーとなった。

[高島鎮雄]

生産の工業化

ガソリン自動車を発明したのはドイツ人だが、その生産を工業化したのはフランス人であった。なかでもパナール・エ・ルバッソール社はダイムラー・エンジンの製造権を獲得、自ら自動車をつくるかたわら、プジョーなど他社にも供給した。同社の技術家ルバッソールEmile Levassorが1891年に設計した車は、それまで座席下の後部にあったエンジンを前方に移し、クラッチ、変速機と縦に直線に並べた。乗客とエンジンの位置関係が上下の積み重ねから、前後に水平に展開されたわけで、車は低く安定する方向へ一歩踏み出した。さらに、1900年から1901年にかけての冬、すでに死の床にあったダイムラーが、マイバッハの助けを借りて生み出した最初のメルセデス車は、車軸をよけてカーブした低い鋼製のフレーム、半楕円(だえん)板ばねの足回り、円ハンドル、蜂(はち)の巣状のラジエーターなどをもち、近代的な自動車の基本形を確立していた。

前後するが、ダイムラーの最初のオートバイからわずか9年後の1894年、フランスの新聞『プティ・ジュルナル』の主催で史上初のモータースポーツ・イベントが開かれている。パリ―ルーアン間126キロメートルで行われたもので、単なる速さばかりでなく、信頼性や簡便さも審査された。このイベントではド・ディオンConte de Dionの駆るド・ディオン・ブートン蒸気自動車が、6時間後、平均時速21キロメートルで1着で到着した。しかし同車は運転手のほかに汽缶士を必要としたために簡便さを欠くとして3等に落とされ、2、3位のガソリン車、パナール・エ・ルバッソールとプジョーに1等賞金が分け与えられた。ガソリン自動車の優位性が証明されたわけで、ド・ディオン・ブートンもまもなくガソリン車に転向した。

高価なくせに、いつ、どこで故障するかわからない初期の自動車は、いわば若い貴族や富豪のおもちゃであった。しかし、初め幌馬車で、ついで鉄道で西へ西へと開拓された広大な新興国アメリカでは、足が速く長距離用の乗り物を必要としていた。しかも貴族制度のないこの国では、自動車が初めから大衆化する素地があったといえる。たとえばオールズRamson Eli Olds(1864―1950)のオールズモビル・カーブド・ダッシュ車は、1901年に早くも425台を生産、史上初の量産車とされている。

それに輪をかけたのが1908年にH・フォードが送り出したT型フォードである。簡にして要を得た設計のために、女性や老人にも扱いやすく、壊れにくく、しかも比較的安価であったから、第1年目に1万台を売るヒットとなった。さらに殺到する注文にこたえるために、1913年にミシガン州ハイランド・パークに新工場を建設、そこで自動車産業初のコンベヤーラインによる大量生産を開始した。コンベヤーラインの横に部品を待たせておき、ライン上を流れてくるシャシーに次々と組み付けるので、生産性は飛躍的に向上した。この結果、最盛期の1925年には年産199万0950台と、200万の大台に迫った。1908年の発売時には850ドルであったT型フォードは、1925年の最廉価型ロードスターでは260ドルまで引き下げられ、大衆の間に浸透していった。

しかもT型フォードは、量産のゆえに高価な素材が使えたし、流れ作業のために加工も均一で、品質は何十倍も高価な高級車に匹敵した。それでもフォードは十分な利益をあげ、工員には当時の平均の2倍に相当する日給5ドルを与え、1914年には新規購入者に小切手で50ドルのリベートを支払うなど、思いきったことを行い、経営の魔術師といわれた。T型フォードはアメリカ以外でもイギリス、ドイツで生産され、日本やオーストラリアなど世界の各地で組み立てられた。1908年10月1日の発表から、次のA型に道を譲るために生産を終了した1927年5月26日までに実に1500万7033台に達し、最盛期には地球上を走る自動車100台のうち68台がT型フォードであった。

上流階級に独占されていたために、自動車の大衆への普及が遅れていたヨーロッパでも、第一次世界大戦後急速な大衆化が始まる。その原因はいくつかあるが、一つには、戦争で貴族階級が没落し、かわって中産階級が台頭してきた結果である。と同時に、大戦中航空機などの増産の必要から急速に規模を拡大された工場が、終戦と同時に自動車の大量生産に踏み切らざるをえなかったからである。たとえば、歯車会社として創業したフランスのシトロエン社は、大戦中砲弾の量産で急成長したが、戦争終結と同時に平和産業への転換を迫られ、シトロエンAndré-Gustave Citroën(1878―1935)は1919年、フォードに倣ってフランスのT型フォードともいうべきシトロエンA型の大量生産を開始する。ついでシトロエンは22年に855ccの小型大衆車「5CVトレフル」を出すが、それはドイツのオペル社によりコピーされ、「4/12PSラウプフロッシュ」として生産され、いずれも成功を収めた。この年には同じフランスで、プジョー社が667ccの「クァドリレット」をタイプ172へ発展させ、ルノー社が950ccのタイプKJを出し、ドーバーを渡ったイギリスでもオースチン社が747ccの「セブン」を出すなど、いずれも1000cc以下の小型大衆車が続出した。いわばヨーロッパにおける自動車大衆化元年であった。

1929年に全世界を襲った大経済恐慌は、自動車界にも大きな影響を与えずにはおかなかった。まず前近代的な貴族階級や大富豪が影を潜め、ますます市民階級が力を強めた。そのため、無数にあった超高級車は第二次世界大戦までの間にほとんど姿を消し、自動車は大量生産、大量販売、大量消費の商品、あるいは耐久消費財としての性格を強めていった。自動車は宣伝と流行で売る商品になり、資本主義社会の申し子とさえいわれるようになった。

1930年代の自動車の著しい流行は流線型であった。これは一つには、より速い飛行機のスマートさに近づきたいという願望であった。と同時に、シャシーの設計が進歩し、客室を前後車軸間のもっとも乗り心地のよい部分に収めたために、エンジンやラジエーターが前進し、もはや古典的な自動車の形態をとりにくくなった結果でもある。ヘッドライト、ラジエーター、ボンネット、フェンダー、ステップ、トランクとそれぞれ独立していた部分はしだいに一つの有機的な箱としてのボディーの中に吸収され、その分、室内空間は広くなっていった。構造的にみれば、ヨーロッパ大陸の進歩的な車やアメリカ車には、よりよい乗り心地を与える前輪独立懸架が普及し、1930年代末には小型車の一部に、より軽く、しかもより強度の高いモノコックボディーを採用するものも現れた。

[高島鎮雄]

日本における自動車の歴史

日本に最初に渡来した自動車は、1899年(明治32)に、当時の皇太子(後の大正天皇)の御成婚を祝って、サンフランシスコの在留邦人会が献上した電気自動車である。このときは鉄道省から蒸気機関車の運転手を連れてきて試運転をさせたが、見物人のなかの老婆をよけ損ねて三宅(みやけ)坂か紀伊国(きのくに)坂から堀に飛び込んだという。

確かなのは1900年(明治33)に、横浜在住のアメリカ人貿易商トムソンが、アメリカ製の蒸気自動車ロコモビルを輸入したことである。このときトムソンといっしょに運転を習った宮崎峰太郎が、日本で自動車を運転した最初の日本人とされている。

[高島鎮雄]

国産化への道

1902年(明治35)、銀座で自転車商を営んでいた吉田真太郎(しんたろう)が、内山駒之助(こまのすけ)の助けを借りて、乗用車を1台試作した。ただしエンジンは吉田がアメリカから持ち帰ったもので、純粋の国産車とはいえない。しかし、これに力を得た2人は、同年にオートモビル商会を設立、広島からの注文に応じて12人乗りのバスのシャシーを1台製作した。しかしそのシャシーには名古屋で重い市電の車体を架装したのでよく走らず、タイヤももたなかった。2人はぼつぼつと入ってくる輸入車の修理をしながら自動車技術の吸収と、経験の蓄積に努めた結果、1904年、東京自動車製作所を設立した。

しかし、彼らは純国産自動車製作者の第一号にはなれなかった。岡山の山羽虎夫(やまばとらお)が、1905年にまったく独力で蒸気バスをつくったからである。もっともそれは、走ることは走ったが実用からはほど遠く、またそれから日本の自動車技術が発展するということもなかった。したがって、真の意味での日本製ガソリン乗用車第一号をつくったのは、前述の東京自動車製作所で、1907年のことであった。これは、フランス留学からダラック車を持ち帰った日本のパイオニア・モータリストの一人、有栖川宮(ありすがわのみや)が、同社に車のめんどうをみさせていた縁で、強く勧めた結果であった。したがって吉田式乗用車の第1号は有栖川宮家に納入され、同宮の操縦で東京―日光間の試運転に成功した。水平対向2気筒1853cc、12馬力エンジンを備えた同車は、当時の舗装のない道をガタクリ、ガタクリと走ったところから、一運転手によってタクリー号と命名された。タクリー号は翌1908年までに10台がつくられ(うち1台はトラック)、日比谷平左衛門(ひびやへいざえもん)、中上川次郎吉(なかみがわじろきち)、有馬頼萬(よりつむ)、福沢駒吉、井上馨(かおる)など、当時の政財界の大立て物に愛用された。

1911年、橋本増次郎が東京に快進社自動車工場を設立、初めは輸入部品による組立てを行っていたが、1914年(大正3)に後援者田(でん)、青山、竹内のイニシャルを並べたダット(DAT、脱兎(だっと)に通じる)号の製造を開始した。

1919年には久保田鉄工(現、クボタ)社長の息子であった久保田篤次郎(とくじろう)が、大阪に実用自動車製造を設立、アメリカ人技術者ゴーハム(ゴルハム)William Gorhamを雇って、構造の簡単なゴルハム式三輪車(乗用と貨物用があった)をつくり始めた。途中から四輪車も加えてリラー号と改名、1923年までに合計約250台を製造した。快進社と実用自動車製造は、いずれも世界的な大経済恐慌の影響を受けて経営難に陥り、1926年に合併、ダット自動車製造となったが依然経営は困難であった。そこで戸畑鋳物の鮎川義介(あいかわよしすけ)が経営に乗り出し、同社の自動車部になる。同社は1931年に大阪で小型車を完成、ダットの息子という意味のダットソンと名づける。しかしソンは損に通じるというので太陽のサンに改め、ここにダットサンが生まれた。1933年(昭和8)同社は正式に日産自動車として発足、横浜の子安(こやす)に東洋一の大量産工場を建設した。同工場でのダットサンの生産は、最盛期の1937、1938年には月産800台にも達した。

前後するが、三菱(みつびし)造船神戸造船所は、1917年イタリアのフィアット・ゼーロに学んで三菱A型乗用車を完成した。同車は1923年までに約30台がつくられたが、今日の三菱自動車製品の遠い祖先といえる。

1918年、自動車の軍事上の重要性が認識された結果、陸軍が定めた一定の規格に合致するトラックに補助金を出す軍用自動車保護法が施行された。自動車工業の発達を促す日本で初めての法律である。それを受けて東京瓦斯(ガス)電気工業がTGE(Tokyo Gas Electricの略)トラックの生産を開始、石川島造船所もイギリスのウーズレー車の製造権を得て初め乗用車を国産化したが、まもなくトラックに転じ、のちバスもつくった。両社は1933年から提携、1937年に合併、第二次世界大戦後いすゞ自動車となった。

[高島鎮雄]

外国会社との競合

1923年(大正12)、日本で自動車の有用性を大いに認識させるできごとが起こった。関東大震災である。東京市は、急遽(きゅうきょ)アメリカからT型フォードのトラック・シャシーを1000台輸入、簡単なバス・ボディーを載せて運行させ、人々の足を確保した。この大量発注に驚いたフォードは、極東地区への進出を企てて上海(シャンハイ)に計画していた組立て工場建設を横浜の子安に変更、1925年からT型のノックダウン生産を開始した。これに続いて大阪に日本ゼネラル・モータースも設立され、1927年(昭和2)からシボレーのノックダウン生産を開始した。1930年には別の会社によりクライスラー社のプリムス、ダッジのノックダウン生産も始められた。フォード、シボレーはタクシーに多用されたほか、トラックも生産、高品質の自動車を比較的安価に供給、結果として日本のモータリゼーションに大きく貢献した。

しかし日本の市場をフォード、シボレーに占領させておくわけにはいかない。日産自動車はアメリカのグラハム車の遊休生産施設をそっくり買い取って、1936年に大型乗用車とトラック、バスの生産を開始した。それと前後して、豊田(とよだ)自動織機の副社長豊田喜一郎(きいちろう)は、1935年に初の乗用車を試作し、同年トラックを製品化、1937年に愛知県挙母(ころも)(現、豊田(とよた)市)で大工場の建設に着手した。同工場は1938年に完成、翌1939年、豊田自動織機自動車部は独立して、トヨタ自動車工業(現、トヨタ自動車)となった。

[高島鎮雄]

戦後の復興

第二次世界大戦後日本を占領した連合軍は日本の自動車産業の力を過大に評価し、自動車生産を厳しく制限、とくに乗用車は事実上禁止に等しかった。その生産制限は1949年(昭和24)に解かれたが、乗用車がつくられていなかった戦時中からの空白は大きく、1952年ごろから先進国のメーカーと技術提携し、外国車をノックダウン生産、しだいに国産化して技術の吸収に努めるメーカーが続出した。

日産自動車はイギリスのオースチン社と技術提携してA40をつくり、トラック・バスメーカーのいすゞ自動車は同じくイギリスのルーツ社と結んでヒルマン・ミンクスを国産化した。戦時中にいすゞの戦車工場から独立した大型トラック・バスメーカーの日野自動車工業(現、日野自動車)も小型乗用車への進出を企て、フランス、ルノー公団のルノー4CVを国産化した。財閥解体で旧三菱重工から生まれた東日本重工は、アメリカ、カイザー・フレーザー社のコンパクトカー、ヘンリーJを組み立て、同じく新三菱重工はウィリス・ジープの国産化に着手した。一方トヨタ自動車工業や、旧中島飛行機と立川飛行機から派生した富士精密工業(後のプリンス自動車工業。現、日産自動車)などは、外国に学びつつ独力で技術の蓄積に努めた。この時代、東洋工業(現、マツダ)とダイハツ工業はまだ三輪トラックの専門メーカーであったし、鈴木自動車工業(現、スズキ)はオートバイのほかに軽自動車への進出を企てていたが、本田技研工業はまだ二輪車専業メーカーであった。同様に、旧中島飛行機の富士重工業もバス・ボディーはつくっていたが、軽自動車スバルで四輪車に進出するのはまだ先のことである。

国の政策としても国内の自動車産業を保護育成する方針がとられ、外貨不足もあって1953年から1958年までは、報道用と観光用を除いては、乗用車の輸入は事実上禁止された。こうした経済的には苦しいが意欲的な学習の時期を経て、1955年にダットサン110とトヨペット・クラウン、同マスターが発表され、ようやく技術的に欧米の水準に一歩近づき、日本の乗用車は大量生産による大衆化の時代を迎えるのである。

[高島鎮雄]

大量生産と大衆化

とくに1960年代に入ってからは所得倍増政策などに助けられ、四輪車生産は年間40~80%増という急成長を続け、日本の工業立国の基幹産業としての役目を果たした。日本の四輪車生産は1962年(昭和37)にはイタリア、1964年にフランス、1966年にイギリス、1967年にドイツと、ヨーロッパの先進国を次々に抜き、1980年には、長年トップの座にあったアメリカを抜いて、ついに世界一の座につき、以来1993年(平成5)までその地位を維持した。

これに対して、諸外国から市場開放と資本自由化の要求が高まり、1959年には割当て制度で輸入が再開され、さらに1961年にはトラック、バスの輸入自由化、1964年には完成乗用車の輸入自由化が実現された。1971年にはエンジンの輸入が自由化され、1978年には完成車の輸入関税をゼロにする思いきった施策がとられた。一方外国からの資本参加は、1967年に第一次自由化が行われ、1973年には完全に自由化された。

日本の自動車生産の驚異的な伸びを支えたのは、内需もさることながら、輸出であった。自動車輸出は1980年には生産の50%を超え、最大54%にも達しているが、そのうちの40%前後、すなわち全生産のほぼ20%はアメリカへの輸出である。その結果、自動車の輸出は日米間の著しい貿易不均衡の最大の原因とされている。1980年には日本製乗用車がアメリカの全乗用車販売の20%を超えたところから、主としてアメリカ側の要求により、日本は乗用車の対米輸出の自主規制を行うことになった。自主規制は当初1981~1983年の3年間に限り、年間168万台としてスタートしたが、1984年もアメリカ側の要求で185万台に枠を拡大して続行された。アメリカ側は1985年からは自主規制の要求を引っ込めたが、その後は日本政府の判断で230万台の自主規制が続行された。このほかイタリア、フランスは日本車に輸入制限を課し、イギリスとの間には自主規制の取り決めがなされた。しかし外貨に対する円高傾向が定着した結果、輸出は困難になり、各国内メーカーはしだいに輸出から現地生産に切り替えた。本田技研工業は1979年にイギリスの国有BL社と技術提携してホンダ車を現地で生産したし、トヨタ自動車は1983年にアメリカGM社と共同出資でNUMMI社を設立、1985年からカリフォルニア州フリーモント工場でスプリンターのアメリカ版、シボレー・ノーバの生産を開始した。本田技研工業、日産自動車もアメリカで乗用車を生産しており、マツダ、三菱自動車、トヨタ自動車、富士重工、いすゞ自動車もアメリカでの現地生産を行っている(いすゞ自動車は2002年末にアメリカ現地生産撤退)。その結果、輸出の自主規制は無意味となり、2000年末の日米自動車協議が決裂、自主規制は自然消滅した。対ヨーロッパ諸国とも同じ傾向にある。

このような日本車の著しい海外進出は、その品質の向上を証明するもので、いまや日本車は高品質の象徴とさえなっている。とくに産業用ロボットを駆使した生産技術の高さでは、他国の追従を許さない。設計技術面でも、世界一厳しい排出ガス規制のために燃焼の研究が進み、性能と経済性の両立に成功している。また自動車へのエレクトロニクスの応用という面でも、最先端をいくといってよい。

このような日本の自動車産業の高い技術力は、欧米の主要メーカーにとってはぜひとも欲しいもので、技術提携、さらには資本提携の申入れが続いた。時あたかも日本ではバブルが崩壊し、技術力とは裏腹に経営力の弱さが曝露され、外資を受け入れる日本メーカーが続出した。まずマツダがフォードの資本を受け入れ、いすゞ自動車、スズキ、富士重工業がGMの、日産自動車がルノーの、三菱自動車工業がダイムラー・クライスラーの資本を受け入れるというように続いた。その結果、資本的に外資から完全に独立を維持しているのは本田技研工業とトヨタ自動車、トヨタの系列のダイハツ工業と日野自動車工業だけとなった。

[高島鎮雄]

自動車の構造

自動車の構造はきわめて複雑多岐にわたり、しかも有機的に互いに関連している。以下、主として乗用車の基本的構造と最近の傾向について述べる。

[高島鎮雄]

エンジン

自動車の原動機としては電気(蓄電池、燃料電池、太陽電池)、蒸気、原子力まで考えられるが、現状では内燃機関が圧倒的で、ごく一部に蓄電池式電気自動車がみられる程度である。最近ではガソリンエンジンと発電機、蓄電池、モーターを組み合わせ、これらをコンピュータで最適制御し、排ガス対策と省資源を両立させたいわゆるハイブリッド方式も実用化されており、増える傾向にある。しかしハイブリッド方式も、完全無公害の燃料電池が実用化されるまでのつなぎとみることができる。もっとも実現性が高い燃料電池として世界の主要メーカーが開発を急いでいるのは、水素と酸素を反応させて電気を取り出す方式で、排出されるのは水だけというクリーンなものである。もっとも一般的な内燃機関は作動原理によって2サイクル、4サイクル、ロータリーの3種があり、別に使用燃料によりガソリンエンジンとディーゼルエンジンに分けられる。今日、乗用車用のエンジンとして大勢を占めているのは4サイクルガソリンエンジンで、それに少数の4サイクルディーゼルエンジンが用いられている。1998年ころから急速に普及し始めたCNG燃料車は、ガソリンのかわりにCNG(compressed natural gas、圧縮天然ガス)を燃料とするもので、エンジンの作動原理、構造はガソリンエンジンに準ずる。

(1)4サイクルエンジン 通常2000cc程度までの小型車用では直列4気筒が標準的だが、最近の軽自動車や1000cc級の大衆車では、FF方式で左右前輪の間に横向きに収めやすい直列3気筒も珍しくない。同様に2000cc級以上では、コンパクトなV型6気筒が増える傾向がある。このほかV型8気筒、同12気筒、水平対向4気筒、同6気筒、同12気筒なども用いられている。同じ排気量なら気筒数の多いほうが一つずつのピストン、コンロッドなどの慣性質量が小さく、回転があがり、したがって出力も高くなるが、反面、構造は複雑に、コストは高く、手入れもめんどうになる。

(2)バルブ機構 4サイクルエンジンは、排気を終わってピストンが下降する際に吸気バルブを開いて吸気し、圧縮(上昇)、燃焼(下降)が終わってピストンが上昇する際に排気バルブを開いて排気しなければならない。この吸気バルブと排気バルブは、クランクシャフトの半分の速度で回るカムシャフト(偏心輪軸)で開閉するが、カムシャフトをシリンダーブロック横の比較的低い位置に置き、長いプッシュロッド(押し棒)とロッカーアーム(てこ)で作動させる方式を、一般にOHV(overhead valveの略)という。実用本位の車ではOHVで十分だが、回転をあげて出力を高めようとすると、プッシュロッドの慣性のため、バルブの作動が不確実になる。そこでカムシャフトをシリンダーヘッド上の高い位置において、直接的にバルブを作動させるようにしたのがOHC(overhead camshaft engineの略)である。OHCにも、1本のカムシャフトで吸・排気両方のバルブを作動させるSOHC(single OHC)と、カムシャフトを2本にしてそれぞれ吸気バルブと排気バルブを専門に作動させるDOHC(double OHC、ツインカムともいう)とがある。DOHCでは燃焼室形状をより燃焼効率のよい半球形にでき、吸・排気効果も高められる。OHV、SOHC、DOHCの順で高回転が可能になり、出力は高まるが、構造は複雑でコストもあがる。一昔前まではDOHCはレーシングカーや一部の高性能スポーツカーにしか使われなかったが、現在の国産車では大衆車クラスでも高性能モデルには使用している。さらに、通常は1個ずつの吸・排気バルブを、DOHCとの組合せでそれぞれ2個ずつとし、吸・排気効率を高めたものも珍しくない。

(3)ロータリーエンジン 4サイクルとともに、今日乗用車に用いられているのはロータリーエンジンである。1951年ごろドイツのバンケルFelix Wankel(1902―1988)が回転式ポンプにヒントを得てその原理を確立、1960年に旧西ドイツのNSU(エヌエスウー)社によって製品化された。NSUは2、3の車に使用したが、所期の成果があげられず、ほかにも世界中の多くのメーカーが採用を前提に研究したが、いずれもうまくいかなかった。そのなかで日本のマツダが独自の技術で実用化に成功、高性能モデルに使用、レーシングカーにも搭載して活躍させている。能率が高いので燃料消費が大きいのが弱点で、そのため石油危機時には先行きが危ぶまれたが、その後かなり改善されている。なおロータリーエンジンにもターボ付きやディーゼル、ターボディーゼルなどの可能性がある。

(4)キャブレーション もっとも一般的なのは霧吹きの原理を応用したキャブレター(気化器)だが、最近では、ガソリンをポンプで加圧し、ノズルから噴射するフューエルインジェクションfuel injection(燃料噴射)も広く使われている。燃料噴射ではガソリンの霧化がよいので、わずかながら出力、トルクが向上するが、それ以上に、ガソリンの噴射量がより微妙に調節できるので排出ガスがよりきれいになり、燃料消費率も向上する。噴射量をマイクロコンピュータでより精密に調節するEFI(EGIともいう。電子制御燃料噴射)も広く普及している。これは、アクセル開度、エンジン回転、車速、気温などをセンサーで感知し、コンピュータで計算して噴射量を刻々と修正するものである。同様にキャブレターを電子的にコントロールするEFC(電子制御気化器)もある。燃料噴射は、通常は吸気バルブ直前の吸気管に行うが、最近では燃焼室内へ直接噴射するDGI(direct gasoline injection)も普及し始めている。燃費がよくなり、排気がクリーンになる特徴がある。

点火系統にもトランジスタを用いて火花を強くしたものや、点火時期の調節にマイコンを用いたものもあり、外国には燃料噴射と点火系の電子制御を一元化したものもある。エンジンやその補機類にはさまざまな新素材の応用が進んでいるが、近い将来普及すると思われるものには、セラミックスとプラスチックがある。アメリカではすでにシリンダーブロックからピストン、コンロッドまでプラスチックで、ごく限られた一部にしか金属を使わないエンジンが試作され、過酷なレースの場で試されている。

(5)ディーゼルエンジン 爆発圧力が高いのでトルクが強く、また燃料消費が少ないうえに、燃料が低廉なので経済的である。反面、振動や騒音が大きいうえに、高回転が得られず、各部をじょうぶにつくらなければならないので重い。したがって長く大型トラック、バスに限られていたが、改良の結果、近年は乗用車にも用いられている。大型車用はシリンダー内に直接燃料を噴射する、より効率の高い直接噴射式が増えつつあるが、乗用車は騒音の小さい予燃焼室が依然中心である。ディーゼル乗用車はガソリン車に比べて出足が鈍く、最高速度も伸びないが、最近はターボの採用でガソリン車なみの性能をもつものも現れている。

日本では長く、産業振興の建前から、輸送の根幹をなす商用車への規制に消極的な傾向があった。その結果、ディーゼル車の排出するSPM(Suspended Particulate Matter、浮遊粒子状物質)やNOxにより、それらの濃度が環境基準を達成しない状況が続いた。石原慎太郎東京都政はこの状況を打開すべく、2000年に独自のディーゼル車の排出ガス規制を打ち出した。すでに使用中のディーゼル車に排ガスの後処理装置を取り付けるには多大の費用がかかるため、運輸業界は反対の立場を表明、自動車メーカーも消極的で、大きな論争が展開された。しかし規制が実施され、それが全国に波及することは必至である。これに対してメーカーはクリーンなディーゼルエンジンの開発を急ぐ一方、CNG(圧縮天然ガス)車の普及にも活路をみいだそうとしている。

(6)ターボチャージャーとスーパーチャージャー ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンを問わず、近年普及の著しいのがターボチャージャーturbo chargerである。これは、通常そのまま大気中に捨てている排出ガスの圧力でタービンを回し、その力でポンプを働かせて、普通はエンジンが自然に吸い込む吸入気を積極的に押し込み、より高い爆発圧力を得るものである。エンジンにもよるが、出力は30~50%も向上する。いわば廃物利用の省エネルギー装置だが、現実には低速ではほとんど効果がないし、アクセルを踏んでも排気圧力が高まって効き始めるまでに時間的なずれがある、など弱点もある。そのためしだいに適用範囲が整理され、とくに高性能を売り物にする車だけに限られる傾向にある。

ターボにかわって、1980年代中ごろから注目され始めているのは、スーパーチャージャーsuper chargerである。これはポンプをエンジンで直接駆動するので、低速から効果を発揮し、いわゆるターボラグのような効きの遅れもない。もともと気圧の低い高空を高速で飛ぶ戦闘機用として発明されたものだが、1920年代初期から第二次世界大戦までは、レーシングカーや高性能スポーツカーに広く用いられた。戦後は有鉛高オクタン価ガソリンの普及などで使われなくなっていたが、無鉛ガソリン時代に入ってふたたびクローズアップされ始めたといえよう。

(7)出力とトルク エンジンの性能を表す方法には、出力(馬力ともいう。単位PSまたはkW)とトルク(回転力。単位kg・mまたはNt・m)の二つがある。出力は一定時間内に行うことのできる仕事の能率を表すから、出力の大きいほど速く走れるし、あるいは重い物を運べる。これに対しトルクは絶対的な回転力だから、トルクが強ければ出足がよく、あるいは登坂力に優れる。表記に際しては、最高出力、最大トルクともに、それを発生する回転数(単位、回転/分またはrpm)を併記する。出力は回転力に回転速度を掛け合わせた、仕事量を表すものだから、それを発生する回転数がわかれば、トルクの強いタイプか、回転数で出力を稼いだものか、そのエンジンの性質がわかる。一方トルクは絶対的な回転力だから、エンジンをつねに最大トルクを発生する回転に保てば、強い加速力と最良の燃費が得られる。高性能な自動車がタコメーター(エンジン回転計)を備えているのは、一つにはエンジンを回しすぎて壊さないためであるが、同時に、つねにエンジンを最大トルク発生回転域に保って、よりよい出足と、より少ない燃料消費を得るためである。

自動車のカタログなどにはよく、縦軸にトルク、横軸に回転数をとって、そのエンジンのトルク特性を表した線グラフが載っている。これが一般にトルクカーブとよばれるもので、レーシングカーのエンジンでは最大トルクは強いが、その前後では急速に落ち、険しい山の頂上のようになっており、しかも頂上は高回転側に寄っている。したがって、絶えず変速を繰り返して、その回転を保たなければ強い力が得られない。これに対し実用車のエンジンでは、最大トルクの数値こそ低いが、トルクカーブはなだらかな丘のような形をしており、しかも頂上は低回転側に寄っている。したがってどのギアに入っていても比較的強い力が得られ、そう頻繁に変速をしなくてもすむ。

(8)公害対策 自動車の排出ガス中には、燃料が未燃焼のままエンジンを通り抜けてしまう炭化水素(HC)、燃焼によって生じる一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)など、人体に有害で大気汚染の原因になる成分が含まれている。ロサンゼルスのスモッグに悩むアメリカでは、カリフォルニア州がいち早くその規制に乗り出し、まもなくアメリカ連邦規制に発展した。日本でも、東京・牛込柳(うしごめやなぎ)町の鉛公害がきっかけとなって大気汚染公害が大きな社会問題となり、1966年(昭和41)から自動車の排出ガス規制が始められた。1978年には10(テン)モードでHCが許容限界0.39グラム/キロメートル(平均規制値0.25)、COが2.7グラム/キロメートル(同2.1)、NOxが0.48グラム/キロメートル(同0.25)という、世界一厳しい乗用車の規制が実施された。これに対し日本のメーカーは、シリンダー内での燃焼を研究して有害成分の発生を抑えるとともに、効率のよい後処理装置を開発、排出ガス浄化技術ではいまや世界の先端をいくといってよい。さらに燃焼についての研究が進んだ結果、副次的に性能と経済性も向上したことは特筆される。2000年(平成12)10月(継続生産車と輸入車では2002年9月)には、乗用車の10/15モード平均規制値でCOが0.67グラム/キロメートル、HCが0.08グラム/キロメートル、NOxが0.08%とさらに強化され、現実に規制実施前に先取りしてこの値をクリアする車も出た。

浄化技術として現在一般的なのは、シリンダーとピストンのわずかなすきまを通り抜けたブローバイガス(生ガス)をふたたび吸入させて燃焼させる(HCの減少)、不活性ガスとしての自身の排気を少量吸入気に混ぜて燃焼温度と速度を下げる(NOxの発生の抑制)、吸入バルブのほかに小さいバルブをつけるなどして吸入気に渦流をおこし完全燃焼を促す(HC,COの減少)などである。また、シリンダー内に直接燃料を噴射するDGIも普及しつつある。それでも排出ガス中には少量の有害成分が残るので、排気管の途中に三元触媒をつけて一挙に取り除く。さらにガソリンと電気を併用する、いわゆるハイブリッド方式もすでに実用化されている。将来は燃料から直接電気エネルギーを取り出す燃料電池が実用化されるであろう。

またガソリンには、オクタン価を高めてノッキングを防ぐために、長く鉛化合物(四塩化鉛)が混入されてきたが、日本では1972年4月以降の生産車は無鉛ガソリンの適合車とされ、1975年2月から無鉛ガソリンの生産が開始され、今日では完全に無鉛化された(一部の中古車や輸入車のために有鉛ガソリンも供給されている)。

また騒音規制も実施されており、日本では定常走行排気騒音は1971年4月以降の新型車から乗用車で70ホン、トラック、バスは車両総重量3.5トン以下が74ホン、同3.5トン超、最高出力200馬力以下が78ホン、同3.5トン超、200馬力超が80ホン以下とされている。加速走行騒音は年々強化され、1985年で乗用車と車両総重量3.5トン以下のトラック、バスが78ホン、同3.5トン超が83ホン以下とされた。2000年時点の規制値は加速走行騒音で大型トラック83デシベル(A)、大型バス81デシベル(A)、中型車83デシベル(A)、小型車76デシベル(A)、乗用車76デシベル(A)、二輪車73デシベル(A)、原動機付自転車71デシベル(A)となっている。

なおヨーロッパでは1980年代に入ってからドイツのシュワルツワルト(黒い森)の酸性雨による被害が表面化し、1984年ごろから排出ガス規制へ向けての動きが出始めている。しかし1985年からドイツでようやく無鉛ガソリンの供給が始まった程度で、各国の足並みはそろっていない。

[高島鎮雄]

駆動系統

(1)変速装置 エンジンは一定の回転を保たないと強い力を出さないのに対して、自動車は自由に速度を調整できなければならないし、また重いので走り始めるときにはとくに大きなトルクを要する。そこで必要なのが変速装置である。通常のマニュアルトランスミッションmanual transmission(手動変速機)では、エンジンを出たトルクは、2枚の回転する摩擦円盤を圧着したり引き離したりして回転を断続するクラッチへ伝えられる。三つのペダルのうち左端を左足で踏むとクラッチが切れ、離すとスプリングでつながる。

次に回転はギヤボックスgear box(歯車式変速機)へ伝えられる。一つの箱の中に3組から6組の歯車の組合せを収め、外からシフトレバーで適宜組合せを選んで使えるようにしたのがギヤボックスである。エンジンの強力な大型車では3段のものもあるが、小型車では4段が普通で、高性能車ではエンジンの力を余すところなく使うために5段から6段のものも珍しくない。通常、最上段は1対1の直結だが、加速を終わって一定速度に達したのちは、大きい歯車から小さい歯車へ伝えて増速することもできる。そうすると、同じ速度で走ってもエンジン回転はその分だけ低くてもよいので、燃料消費は減り、エンジンの摩耗も少なくなって長もちするようになる。この1対1を超えた増速ギヤをオーバードライブギヤover-drive gear(OD)といい、5段変速機のトップをODにするものが少なくない。

ギヤはクラッチを切った状態で入れ替えるが、慣性で回ったままなので、ガリガリいってなかなかうまくかみ合わない。とくに上の段から下の段にシフトダウンする際が初心者にはたいへんむずかしいので、かみ合わせようとする二つのギヤの速度を、摩擦クラッチであらかじめ同じにし、スムーズに入るようにしたのがシンクロメッシュsynchro-mesh(同期かみ合い式)変速機である。今日のほとんどの乗用車は、すべての前進段数にシンクロメッシュを備えている。

アクセルペダルの踏み方一つでスムーズに走り始め、自動的に最高速まで加速できるようにし、クラッチペダルをなくしたのが自動変速機(オートマチックトランスミッションautomatic transmission)である。その心臓部は流体トルクコンバーターで、三つの羽根車が密閉容器に入り、オイルが満たされている。

ただし、これだけではトルク、速度ともに変換率が小さいので、油圧で自動的に制御される2段から4段の機械式変速機を併用して補う。初期には2段しかなかったが、最近では4段にしてエンジンパワーをよりよく生かしたものが多い。自動変速機はトルクコンバーターのスリップなどのため、どうしても加速力、最高速ともに手動式変速機に劣り、燃料消費率も悪い。そこで最近では、加速を終わって駆動側、被駆動側の2枚の羽根車の回転が1対1に近づいたときに、トルクコンバーターを機械的に、あるいは電磁石で直結させ、スリップによる性能低下を防いだものが増えつつある。これがトルクコンバーターのロックアップ装置で、トップだけにロックアップの効くものもあるが、進んだものでは全段に効くようになっている。またギヤボックスの場合と同様、自動変速機でもトップをオーバードライブにしたものがある。

これまでの自動変速機では、歯車変速機の変速点を調速機などで機械的ないしは物理的に探し出してきたが、最近ではそれをマイコンで行う電子制御自動変速機(EAT)もある。各種のセンサーでアクセル開度、エンジン回転、車速、エンジン温度などを感知し、マイコンで演算させて最適変速点を精密に割り出すので、加速や燃費が改善される。さらに進んだものでは、変速パターンを性能重視型と経済性重視型の2モードにし、運転者が必要に応じて選択できるようにしたものもある。このような自動変速機技術では、日本は世界の先端をいくといってよい。

しかしながらトルクコンバーター式自動変速機はコストも高く、1000cc以下の小型大衆車には向いていない。そこで現在注目を集めているのが、オランダのバン・ドールネ・トランミッシー社が特許をもっていた無段階変速機(continuously variable transmission、略称CVT)である。遠心力で径の変わるプーリーとベルトによる効率の高い方式である。しかも構造が簡単で比較的安価に供給でき、1986年には特許が切れたので、以後、ゴムベルトを金属ベルトにかえたものが急速に普及した。また、CVTを改良したECVT(electro CVT)も実用化されている。

(2)4WD 現在の一般的な乗用車は、四つの車輪のうち後ろまたは前の2輪だけを駆動して走っている。しかし悪路を走行する機会の多い車では、4輪全部を駆動する四輪駆動(4WD)としたものも少なくない。さらに最近ではとくに強力な高性能車において、エンジン出力を確実に路面に伝え、しかも高速での安全を確保するために四輪駆動とするものが増えつつある。前者は舗装路上では二輪駆動に切り替えるので、パートタイム4WDとよぶのに対し、後者は常時なのでフルタイム4WDないしはパーマネント4WDという。フルタイム4WDでは左右車輪間だけではなく、前後車軸間にもデフを備えるのが普通である。

(3)デフ デフはディファレンシャルギヤdifferential gear(差動歯車装置)の略で、カーブを曲がる際には内側の車輪はゆっくりと、外側の車輪は速く回らないとスムーズに走れないので、自動的に速度差をつける歯車装置のことである。しかしパワーの強い車では加速中に1輪が空転してハンドルをとられたり、出足が鈍ったりすることがあるので、急激に左右輪の回転差が大きくなった際には、機械式または電磁式のクラッチで左右の差動を抑制するようにしたものがある。これをリミテッド・スリップ・デフlimited slip differential(LSD)とよぶ。

[高島鎮雄]

シャシー

(1)モノコックボディー 一昔前の自動車は、はしごのような形をしたフレームにエンジン、駆動系統、サスペンション、操向装置などを組み付け、それに、別工程でつくったボディーを載せる、という方法でつくられていた。しかしいまやほとんどすべての乗用車が、車体を軽くじょうぶな一つの箱としてつくりあげ、これにエンジンその他の諸装置を取り付ける。このような構造様式をモノコックボディーmonocock bodyという。ボディーの主材料は鋼板だが、最近では軽量化のために軽くてじょうぶな高張力鋼板や軽合金なども多用されるようになった。同時に2枚の極薄の鋼板の間にプラスチックを挟んだラミネート鋼板や、プラスチックの使用も進みつつある。これらの新素材は軽くじょうぶなだけでなく、加工しやすく、しかも自動車ボディーにとって最大の敵である錆(さび)の発生の少ないものが選ばれている。

(2)サスペンション エンジンとともに自動車の性能を大きく左右するのはサスペンションsuspension(懸架装置。車輪と車体を結ぶばね装置)で、不断に変化する路面の不整を吸収して自動車を適応させるとともに、操向輪をつねに接地させてかじ取りを確保し、駆動輪をつねに接地させて推進力を確保する。同時に乗客や荷物、自動車自身の車体を路面のショックから守る役目を負っている。一昔前の自動車では、車輪は1本の車軸の左右についていたが、いまは1輪ずつ別々のばね装置で支持された独立懸架が多い。これは、自動車の車体をクレーンで吊(つ)り上げたときに、ばねの下にぶら下がる部分の重量(ばね下重量)が小さいほど、車輪の路面への追従性がよくなり、乗り心地、操向性、駆動力ともに高まるからである。

サスペンションに使われるばねには金属、ゴム、気体などがあり、金属ばねにもコイル(弦(つる)巻き)、リーフ(板)、トーションバー(ねじり棒)などがあり、それぞれに特質があるので必要に応じて使い分けている。独立懸架の方式で現在一般的なのはウィッシュボーン式、ストラット式、セミトレーリング式などである。ばねには固有振動数があり、路面の凹凸の周期や車体の固有振動に合致すると走行中揺れが止まらなくなるばかりでなく、増大して操向性や乗り心地を低下させる。そこで各輪には油圧の力でばねのむだな動きを吸収するショックアブソーバーshock absorber(ダンパーdamperともいう)が備えられている。車体の重量やその位置配分などに応じて、ばねの硬軟、ショックアブソーバーの効き方の最良の組合せを探し出すのは、設計、開発陣にとってはきわめて困難な作業である。まして乗り心地は人によって好みが分かれる。そこで最近ではショックアブソーバーの効き方を3段ほどに調節可能とし、運転者が好みと路面情況に応じて任意に選べるようにした車も少なくない。さらに進んだものでは、路面情況に応じて電子的に自動調節するものさえある。すなわち、単位時間内の車体の揺れをカウントし、揺れが多くなるとダンパーの効きを強めるものや、走行前方の路面の不整を超音波などで事前に察知し、即座に調節してしまうもの、などがある。

(3)ステアリング 現在一般的なステアリングは、アッカーマン方式といい、操向する左右前輪の中心線をかならず後車軸の延長線上で交わらせることにより、スムーズにコーナーを回らせるものである。ステアリングホイール(ハンドル)の回転を前車輪の首振りに変えるステアリングギヤは、軽くスムーズなリサーキュレーティングボールrecirculating ball(ボール循環)式と、より直接的で確実なラック・ピニオンrack and pinion式である。前者は一般の車に、後者はよりスポーティーな車に使われるが、最近の傾向としては旧来少数派であったラック・ピニオン式が増えつつある。さらに最近では直進付近の歯車比を遅くして、高速走行時には安全なようにハンドルの効きを鈍くし、低速では歯車比を速くしたバリアブル・レシオvariable ratioのステアリングギヤも普及している。

大型車や小型でもFF車ではハンドルが重くなりがちなので、パワーステアリングで操舵(そうだ)力を補う。これは、エンジンで駆動するポンプで油圧をつくって蓄えておき、ハンドルを切った際に、その切り方に応じてバルブを開き、シリンダーで車輪を曲げる力を補うものである。これも最近では、車の速度やエンジンの回転に応じて、高速ではパワーの効き方を弱く(ハンドルを重く)、低速では強く(軽く)なるように、電子制御するものが現れている。さらに油圧のかわりに電気モーターで補力するものも珍しくない。

これまでの通常の四輪車では、FRとFF、RR各方式を問わず、前2輪のみで操向を行ってきた。しかし最近では、四輪操向(4WS)の車も実用化されている。むろん主たる操向輪は前輪だが、後輪にもその何分の1かの操向角を与えて、スムーズなコーナリングを可能にしようとするものである。4WSには前輪と後輪に同方向の舵角を与える同位相操向と、前後を逆にする逆位相操向とがある。前者は高速道路上での車線変更や駐車時に有利であり、後者は曲がりくねった山道などに向く。この位相はドライバーが意図的に選択できるが、同時に前後の操向角のバランスとともに電子制御も行われる。4WSの最大のねらいは操向時の車輪のスリップをなくすことで、より安全な車への要求にこたえるものである。

(4)ブレーキ 車輪と同時に回転するドラムの内側に、摩擦材を張ったシューを押し付けて止めるドラムブレーキが長く一般的であった。しかし、レースのような過酷な条件下で連続的に繰り返し使用すると、摩擦熱が蓄積され、ドラムは膨張し、摩擦面の摩擦係数は低下して、しまいにはまったく効かなくなってしまう(この現象をフェードという)。そこで航空機に学んで、初めレーシングカーに用いられ、現在では広く一般の実用車にも用いられているのがディスクブレーキで、大気中で回転しつねに冷却されている円盤を、両側から挟み付けて止めるものである。さらに最近では円盤の厚みの中に通気孔を設けて、いっそう冷却を効果的にしたベンチレーテッドディスクventilated disc(通気式ディスク)もある。ただしディスクブレーキは駐車ブレーキとしての効果が弱いので、より重要な前輪にのみディスクブレーキを備え、後輪はドラムですませた車もある。

ブレーキは右足のペダルで操作するが、ペダルと各車輪のブレーキは油圧で結ばれ、パスカルの法則を利用してペダル踏力を軽くしてある。それでも足らない車は、エンジンの吸気によって生じる負圧を利用したサーボ機構servo-mechanism(倍力装置)を備える。サーボを備えたブレーキをパワーブレーキという。油圧の配管は前後、あるいは右前輪と左後輪、左前輪と右後輪というぐあいに、2系統に分け、一方が故障してももう一方で安全が保てるようにすることが義務づけられている。

[高島鎮雄]

安全性

自動車は最大の安全性をもつよう設計され、実車による衝突実験で確認されたもののみが生産されている。車体は中央の客室部分が一段と強固に、前後の張り出し部分はやや柔構造になっており、衝突時にはその部分がショックを吸収しながらつぶれて客室を保護する。ドアの内部には側面衝突に備えてガードレールがつくり込まれている。燃料タンクは衝突時に燃料の漏れない構造のものが、もっとも安全な位置に備えられる。窓ガラスは安全ガラスが義務づけられているが、国産車はこれまで強化ガラスが大半を占めていた。しかし強化ガラスは鋭角に割れて乗員の目を傷つけたりするので、1986年型からは、2枚のガラスの間にビニルの薄膜を挟み込んだ、割れても飛散しない合わせガラスの使用が促進されている。

乗用車の室内では、ステアリングホイール(ハンドル)や計器板が衝撃吸収構造になっており、運転者席と助手席にはヘッドレスト(頭部後傾抑止装置)がついている。乗用車と小型トラック、軽トラックの車体側面には隣接する前向きの座席には3点式、その他の座席には2点式のシートベルトの装備が義務づけられている。1985年9月1日には道路交通法が改正され、高速道路、一般道路を問わず、運転者、前席同乗者は走行中シートベルトを着用することが義務づけられた。違反すると反則点1点を課せられる。

以上は、万が一衝突事故が起きた場合に乗員を保護するための「受動的(あるいは消極的)安全性」だが、それ以前に、事故を回避するための「能動的(あるいは積極的)安全性」も重要である。そのためには、たとえば操縦性をニュートラルに近い弱アンダーステアに保つとともに、ステアリングへの応答性をよくすることが必要である。また一部のとくに高性能な車に四輪駆動(4WD)が増えつつあるのも、高出力を2輪だけに与えることによっておこる横滑りなどの危険性を回避する目的によるものである。

同様に、一部の高性能車に使用されているのがABS(anti-skid brake systemの略)である。これは、片側がぬれたり凍った道で高速から急ブレーキをかけると、そちら側の車輪がロック(回転が止まる)して滑走し、反対側だけが効くので横滑りをおこし、道を外れたり、対向車や後続車と衝突する危険性が高い。そこで、ブレーキをかけたときに片側の1輪または2輪がロックすると、電気的にそれを検知し、コンピュータで左右の油圧を調節し、まっすぐ安全に止めるものである。4WDとABSを組み合わせた車は、自動車の安全性に新境地を開くものである。

[高島鎮雄]

居住性・快適性・装備

現代の自動車は居住性、快適性を高めるためのさまざまな装備をもっている。ヒーターはいうに及ばず、いまや過半の車がエアコンを備えており、とくにマイコンによりつねに一定室温を維持するオートエアコンも多い。また開放感の得られる開閉式のサンルーフも広く普及している。よりよい運転姿勢が得られるよう、シートやステアリングホイールは高さや角度が調節でき、シートの内部に一種の風船をつくりこみ、空気圧を調節して好みのシート形状を得られるようにしたものもある。

カーライフをより楽しくするための装備の充実も目覚ましい。いわゆるカーオーディオは高度に発達しており、CD(コンパクトディスク)プレーヤーも普及している。国産車にはCRT(ブラウン管)ディスプレーを計器板に備え、車のさまざまな情報を映し出せるようにしたものもある。人工衛星からの電波により自身の現在地、進行方向などを割り出し、CRTや液晶ディスプレー上の地図や音声で道案内するカーナビゲーション・システムcar navigation systemは、現在急速に普及しつつある。CB(市民バンド)無線や自動車電話は携帯電話にとってかわられつつあり、道路と自動車との間のコミュニケーションも現実化しつつある。

[高島鎮雄]

自動車の開発と生産

新型車の開発

まったくの新型車の場合も、継続生産車のモデルチェンジの場合も、開発はまず市場の分析から始まる。市場が現行生産車をどう評価しているか、競合他車ではどんなモデルがよく売れているか、外国での新傾向はなにか、などを的確に把握したうえで、新型車の構想をつくりあげる。ほとんどのメーカーで、取締役クラスの技術者で主査とよばれる総括責任者の下に、車体設計、エンジン設計、外装デザイン、内装デザイン、生産、販売、宣伝などのエキスパートによる開発チームが編成される。

各社はそれぞれ大規模な研究・開発機関をもち、つねに将来の自動車のための基礎研究を行っている。それは新素材から、現在のガソリンエンジンにかわる新原動機、エレクトロニクス、デザインから、将来の交通体系、人間生活、はては社会、経済、政治にまで及ぶ。開発の初期、構想づくりの段階から、そうした基礎研究の成果が取り入れられることも少なくない。構想が1本にまとまらない場合は、競合する複数案が同時に進行されることもある。

新型車の開発でもっとも重要なものの一つはボディーデザインである。1台の新型車が市場に受け入れられるか否かは、発表会場での第一印象に大きく左右されるからである。まずデザイナーが何十枚、何百枚ものラフ・スケッチを書き、そのなかから優れた案を選んで、入念なレンダリング(意想図)に仕上げる。従来はそれを5分の1のクレイモデル(粘土模型)にして検討、修正を加えたうえで現寸大のクレイモデルをつくった。これはモデラーとよばれる人々の仕事で、ガラス部分や塗装面には特殊なフィルムを張り、本物そっくりにつくりあげる。しかし現在ではCAD(キャド)(computer-aided designの略。コンピュータによる設計のこと)が発達して、ごく簡単な図面だけで入力し、ブラウン管画面上に立体像をつくって、全体のフォルムや細部の造形を修正してゆく。こうして最終決定した案を別のコンピュータにかけると、粘土模型を自動的に削り出す。もちろん最後はモデラーが仕上げる。このころになるとシーティングバックとよばれる枠組みだけの模型がつくられ、内部空間の検討が行われ、同時に室内のデザインや塗色の検討も始まる。このようにして最終案のクレイモデルまたはプラスチックモデルが完成すると、広いスタジオに現行生産車、競合他車などとともに展示し、上層部を交えて評価が行われる。そこで許可が出れば、試作車の製作となる。技術部門はすでに、旧型車に新しいエンジンやトランスミッション、サスペンションなどを組み込んで走行テストを重ねているが、今度は手づくりの新しいボディーにその成果を組み入れて試作車をつくりあげる。試作車は外観を隠し、自社のテストコースで走行テストを重ね、不ぐあいな点を修正、操縦性や乗り心地の味つけを行う。ときには秘密が漏れるのを恐れて、外国へ出かけることもある。耐久テストと並行して、安全性を試す衝突実験も実施する。

最終生産型が決定すると、プレス型の製作や、組立てラインの更改、関連会社への外注など生産の準備が行われる。パイロット・モデルを流して各工程の所要時間を計り、生産計画の基礎資料をつくり、同時に工員に作業を習熟させる。パイロット・モデルがラインオフすると、カタログ用の写真撮影やCFの録画が行われ、発表会用の広報資料や、セールスマニュアルが製作される。

[高島鎮雄]

生産

1台の自動車の部品は2000~4000種類、数万点にも達する。その素材も鉄や、アルミニウム、マグネシウム、銅などの非鉄金属、ガラス、セラミックス、各種プラスチック、ビニル、皮革、木材、紙、ゴム、各種接着材、塗料、油脂、そのほかきわめて多種に上り、ほとんどすべての一次工業産品が含まれるといってよい。したがって自動車メーカーがそのすべてを自製することは不可能で、多くの協力工場、部品会社、専門メーカーなどの協力を得なければならない。日本の自動車メーカーは、それぞれ系列化した有力な協力工場をもち、それが日本車の生産性の高さと、品質のよさ、低価格の理由の一つになっている。

自動車メーカー自身が行うのは、プレス、溶接、塗装などによるボディーの製作、鋳造、鍛造、焼入れ、切削加工などによるエンジン・変速機・サスペンション・ステアリングの組立てなどで、いずれにも社外製の部品が大量に使われる。ボディー内外の艤装(ぎそう)もメーカー自身が行うが、計器板、シート、内装、ガラス、ホイールとタイヤ、そのほか細かい部品はすべて協力工場から完成品として搬入されたものを組み付けるだけである。自動車メーカーが、しばしばアッセンブリーassembly(組立て)メーカーとよばれるのはそのためである。この協力工場からの膨大な部品を、生産ラインにあわせてちょうどよいタイミングで搬入させ、自社工場内の部品倉庫を廃止するために開発されたのが看板方式で、いまや世界的に普及し、「カンバン・システム」は国際語になりつつある。具体的にいえば、塗装が終わったボディーに、その車が最終的にどんな仕様になるかを詳細に書き込んだ看板(実際には用紙だが)をはり付け、ラインに沿って準備された看板どおりの部品を組み付けてゆくのである。

看板方式は、限られた生産ラインで多種のモデルを組み立てるための方法でもある。今日では1社が最大十数ものブランドをもち、それぞれにセダン、ハードトップ、ハッチバック、ワゴンなどのボディーバリエーションがあり、艤装や装備の違いによるグレードが数種はある。エンジンと変速機の組合せも多く、メーカーの生産ラインで組み付ける、いわゆるファクトリーオプションのアクセサリーもきわめて豊富である。これらをすべて数えると、1車で数百種類、1社では数千から1万に近い種類になる。現代の自動車は形のうえでは大量生産であるが、実際にはオーダーメイドに近い選択の自由を与えているのである。生産技術上は大いなる矛盾であるが、その解決策の一つが看板方式である。さらに最近では生産ラインと部品供給をコンピュータで連動させて、1ラインで複数の車を生産する工場もできている。

1913年にフォード社で始まったコンベヤーシステムは高品質と低価格をもたらしたが、同時に労働者に非人間的な単純反復作業を強いると批判された。しかし第二次世界大戦後にフランスのルノーあたりが始めたトランスファーマシンによるエンジンの機械加工などから、しだいに機械が人間にとってかわるようになった。最近ではロボットの採用により、自動車工場からは大幅に人影が減っている。まだまだ内装など人手によらざるをえない工程も残されているが、近い将来には100%自動化された工場が出現するかもしれない。

[高島鎮雄]

各種義務

自動車の運転・保有については、各種の法令によって多くの事柄が義務づけられている。

免許

自動車を運転する場合には、道路交通法(昭和35年法律第105号)によって、公安委員会が交付する運転免許を取得しなければならない。免許には、第一種免許と、バス・タクシーなどの旅客自動車を旅客を運送する目的で運転しようとする者に交付される第二種免許がある。免許を取得しようとする者は、公安委員会の自動車運転免許試験に合格しなければならない。ただし、第一種免許の試験を受ける場合には、練習を目的とした運転のための仮運転免許を受け、一定の条件を備えた指導者が自動車に同乗し、その指導の下に自動車を運転しなければならない。試験は、自動車の運転について必要な適性・技能・知識について行われる。公安委員会の指定する自動車教習所で技能検定に合格すれば、技能試験は免除される。免許を受けた者は、自動車を運転する際に免許証を携帯しなければならない。免許(小型特殊免許などを除く)を現に受けている者が外国で自動車を運転しようとする場合には、自己の住所地を管轄する公安委員会に必要な書類を提出すれば、国外運転免許証が交付される。有効期間は発給された日から起算して1年である。

[木谷直俊]

登録

自動車(軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を除く)を購入し使用する際には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって、運輸大臣が管理する自動車登録ファイルに登録しなければならない。登録制度の目的は、個々の自動車に対する所有権を公証することにある。一部の自動車が登録の対象から除外されるのは、動産としての価値が低いため公証による権利移動の明確化をかならずしも必要としないという考え方に基づいている。登録制度は次に述べる検査制度と密接な関係をもち、新規登録(登録を受けていない自動車の登録)と新規検査は同時に申請しなければならない。登録を済ませた自動車には自動車登録番号標(いわゆるナンバープレート)の取付け、封印、表示が義務づけられる。二輪の小型自動車と軽自動車についても車両番号の指定を受け(検査の際に軽自動車検査協会が指定する)、車両番号標を表示しなければならない。

[木谷直俊]

検査(車検)

自動車はその構造、装置、性能などが保安基準に適合しなければ使用してはならず、自動車(二輪の自動車など検査対象外軽自動車、小型特殊自動車を除く)は、新規登録の際に、新規検査を受けなければならない。保安基準に適合した自動車には、自動車検査証と検査標章(いわゆるステッカー)が交付される。運行中は、自動車検査証を自動車に備え付け、検査標章を自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼(は)り付けなければならない。その後、1年ないし2年ごとに継続検査を受けなければならない。ただし、自家用軽乗用車および自家用乗用自動車(乗車定員10人以下)は初回は3年後である。以降は2年ごととなっている。また、自家用貨物自動車(車両総重量8トン未満)については、初回は2年後、以降は1年ごとである。事業用自動車は1年ごとである。自動車の検査は運輸省地方運輸局陸運支局が行い、軽自動車については軽自動車検査協会が実施する。検査を受ける義務者は使用者である。通常の場合、自動車の所有者と使用者は同一人のケースが多いが、所有権留保付きの割賦販売の場合、所有者は販売業者であるのに対して、使用者は実際のユーザーであるなど、所有者と使用者が別人である場合も少なくない。

なお、車検の方法には、定期点検整備と検査をディーラーや整備事業者に任せる「整備車検」、定期点検整備や検査を利用者自らが行う「ユーザー車検」、検査を業者に代行してもらう「車検代行」などがある。このうち、通常は整備車検の利用者が多いとされている。厳密には定期点検整備と検査は別であり、現在では、車検を通した後に整備を行うこともある(前検査・後整備)。

[木谷直俊]

整備

自動車の使用者は、次に示す(1)日常点検整備および(2)定期点検整備が義務づけられている。(1)自動車使用者は、自動車の走行距離、運行などの状態から判断した適切な時期(自家用乗用自動車および軽貨物自動車等以外の自動車にあっては1日1回運行前)に、自動車点検基準に従って目視などにより当該自動車を点検整備しなくてはならない(道路運送車両法47条の2)。(2)事業用自動車および自家用大型自動車等(乗車定員11人以上の自動車、車両総重量8トン以上の自動車およびレンタカーであって乗用自動車および軽自動車を除く自動車)は3か月ごとに、自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車ならびに乗用自動車および軽自動車等のレンタカー等は6か月ごとに、その他の自動車については1年ごとに、自動車点検整備基準に従って当該自動車を点検・整備しなくてはならない(道路運送車両法48条)。

なお、1995年(平成7)7月から車齢が11年を超える自家用自動車について、自動車検査証の有効期間が1年から2年に延長された。また、自家用自動車の6か月点検の義務づけの廃止、「前整備・後検査」の義務づけの廃止、定期点検項目の簡素化が実施された。さらに、2007年(平成19)4月からは、自動車の安全確保・環境保全を前提に、ユーザーの負担軽減の観点から二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間を初回2年から初回3年に延長するとともに、二輪自動車の6か月点検の廃止が行われた。

[木谷直俊]

保管

自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車および二輪の小型特殊自動車を除く)の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(昭和37年法律第145号、通称車庫法)によって、自動車の保管場所を確保しなければならず、道路を自動車の保管場所として使用することはできない。そのため、自動車を保有する者は、新規登録、変更登録(使用車の変更など)、移転登録(名義変更)に際して、保管場所の確保を証する書面(車庫証明)を作成するための申請をしなければならない。証明書の作成は、保管場所を管轄する警察署長が行う。警察署長は、申請を受理したときは、当該自動車の保有者に対して、当該自動車の付置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。保管場所標章の交付を受けた者は、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。軽自動車については新規の運用の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置(使用地域)、保管場所の位置、その他政令で定める事項を届出しなければならない。ただし地域によってはその必要はない。

運送事業用自動車の車庫証明作成のための申請については道路運送法、貨物自動車運送事業法等の法律に基づく命令に定めるところによる。

自動車を道路上の同一場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車した場合などには罰金に処せられる。

[木谷直俊]

保険

自動車または原動機付自転車の保有者は、自動車損害賠償保障法(自賠法。昭和30年法律第97号)によって、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険、責任保険)に加入しなければならない。これにより、人身事故を起こした場合、相手に対して最高3000万円までの損害賠償金が支払われる。この保険は、損害保険会社およびその代理店が取り扱う。自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行してはならない。農業協同組合、消費生活協同組合、事業協同組合で扱っている自動車損害賠償責任共済(責任共済)の内容、保険金などは、責任保険と同様である。以上の二つを通常、強制保険というのに対して、賠償額がきわめて高額化した現在、任意自動車保険への加入が一般的になっている。これには、一般自動車保険、対人賠償事故の際に損害保険会社の示談交渉サービスが得られる自家用自動車保険(ただし、保険に加入できる車種が限定されている)、運転免許証はもっているが、自動車は保有していない人が、他人から借用した自動車を運転中に起こした事故を担保するための自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)などがある。なお、強制保険に入っていない場合や、次に述べる自動車重量税の納付がない場合などには、新規検査が受けられない。そのほか、ひき逃げや自賠責無保険車による事故で、自賠責保険の補償が受けられない被害者は、自賠法に基づく国の保障事業により、自賠責保険と同様の保険が得られる。なお、最近は高齢者事故が多く、そのため国の自賠責会計が赤字となり、保険料率が引き上げられた。

[木谷直俊]

税金

自動車には自動車を取得した段階、保有段階、走行段階で各種の税金が課せられる。全体で消費税を除くと8種類のものがある。これらの税収は国および地方公共団体の一般財源にあてられている。

取得段階では自動車取得税、消費税が課せられる。自動車取得税は、新車、中古車に限らず購入したときの取得価格を基準として課税される。自家用車であれば取得価格の5%(営業用および軽自動車は3%)である。取得価格が50万円以下のものについては免除される。なお、2012年(平成24)4月から2015年3月までの間、別途、エコカーに対する自動車取得税の軽減措置が講じられている。

保有段階では自動車重量税、自動車税、軽自動車税が課税される。自動車重量税は、車検または届出のときに車の総重量に応じて課税される。税率は車種や車検の期間により異なる。かりに車検が3年間(新車)とすると、1.5トンの自家用車なら重量0.5トンまたはその端数ごとに1万2300円となっているので、その3倍の3万6900円となり、自家用軽自動車なら一律9900円である。なお、一定の環境対応車については税の減免措置がある。自動車重量税については車検証の交付または車両番号の指定を受けるときまでに、税額相当額の自動車重量税印紙を納付書に貼り付けて、運輸支局または軽自動車検査協会に提出することにより納税する。自動車税は毎年4月1日現在の持ち主に対して定額で課税される。税額は総排気量に応じて異なる。自家用乗用車であれば、たとえば、排気量が1リットル以下で2万9500円、1リットル超から1.5リットル以下で3万4500円、1.5リットル超から2リットル以下で3万9500円となっている。原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に対する税金としての軽自動車税も毎年4月1日現在の持ち主に対して定額で課税される。軽自動車(自家用)は、乗用車で7200円、トラックで4000円である。二輪車は、たとえば50cc以下で1000円、51ccから90ccで1200円となっている。

走行段階では揮発油税、地方揮発油税(かつての地方道路税であるが、2009年度の道路特定財源制度廃止に伴い名称変更)、軽油引取税、石油ガス税、消費税がある。揮発油税、地方揮発油税は、ガソリンに課税されるもので、燃料価格に含まれ消費量に応じて負担する。揮発油税はリットル当り48.6円、地方揮発油税はリットル当り5.2円、合計で53.8円である。ディーゼルエンジンを搭載した自動車に対する税金としての軽油引取税も燃料価格に含まれ消費量に応じて負担する。軽油に課税され、リットル当り32.1円である。石油ガス税も同じく燃料の価格に含まれる。LPG(タクシーなどが利用している)に課税され、キログラム当り17.5円である。さらに消費税が燃料の購入価格に課税される。最後に、自動車関係税には多種多様な税が存在するだけでなく、ユーザーの負担額も大きいことから、こうした税金体系の根本的な見直しが必要であるといわれている。

[木谷直俊]

『日刊自動車新聞社編・刊『自動車産業ハンドブック 2001年版』(2000)』▽『大佐肇・齋藤淑人編『Q&Aくらしの税金知識』(2012・新日本法規出版)』▽『日本自動車工業会編・刊『自動車ガイドブック』各年版』▽『国土交通省自動車局監修『注解自動車六法』各年版(第一法規出版)』▽『国土交通省編『国土交通白書』各年版(ぎょうせい。平成12年度版までは運輸省編『運輸白書』)』

乗用車の車体型式と各国における呼び名

エンジンの点火・冷却・潤滑系統

シリンダーのおもな配列型式

自動車の公害対策

後輪駆動と前輪駆動

ダイヤフラム型クラッチの作動原理

トランスミッションの作動原理

シンクロメッシュの作動原理

サスペンションのおもな方式

ステアリングの構造

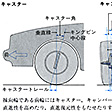

ホイールアライメント(車輪整列)

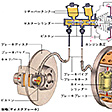

ブレーキ装置の構成

ブレーキの構造

自動車の空調システム

改訂新版 世界大百科事典 「自動車」の意味・わかりやすい解説

自動車 (じどうしゃ)

motor vehicle

automobile

motorcar

車両自体にエネルギー源と原動機を備え,レールによらずに主として路上を自由に運転走行できる車両をいい,路上を走行するものでもトロリーバスのように架線を用いる車両は含めないのがふつうである。ただしトレーラートラックやトレーラーバスのように牽引される車両は自動車に含めている。なお,ISOの〈Road Vehicles: Types,Terms and Definitions〉では,原動機を備え路上を運行する車両で,4個またはそれ以上の車輪をもち,レールを用いないで人や荷物の運搬,その牽引,特別用途のために使われる車両を自動車motor vehicleと定義していて,トロリーバスも含めており,また三輪車でも車両重量400kg以上のものは自動車に含めている。

自動車の歴史

考案の時代

交通・運輸手段としての自動車の最大の特徴は,車輪を用いて道路を自在に走ることにある。車輪をころがして物を移動する方式は,そりのように引く方式に比べた場合,重いものをわずかな力で動かすことができ,加速や制動そして旋回などの運動をコントロールしやすく,路面との接地部分の耐摩耗性も有利である。このように,車輪は走る自動車の力学的な原理を決定づけていることから,この車輪を重視して自動車の起源を考えれば,前3000年ころのメソポタミア文明の時代にまでさかのぼることができよう。すなわち,重量物の移動に使っていた〈ころ〉の技術を発展させて,車輪と軸の組合せを用いた車両をつくり,畜力を動力にして走った牛車や馬車である。しかし,畜力や人力によらず,前述の定義に述べたように,車両に備えた人工の動力によって車輪を駆動して走る自走車の萌芽はずっと遅く,はるかにのちの15世紀のルネサンス時代になる。1480年ころレオナルド・ダ・ビンチは,ぜんまい仕掛の自走車やおもりをつり下げた牽引式の自走車のスケッチ画を残している。その後17世紀に入ると,ニュートンも蒸気を噴射してその反動で走る自走車を構想したといわれており,また1668年ころにはベルギー人のイエズス会宣教師F.フェルビーストが,蒸気を羽根車に吹きつけて動力を発生する衝動式蒸気タービンの模型自走車を製作している。もちろんこれらは図面や模型にとどまり,近代の自動車の定義に沿うもので,かつ実際に人が乗って走る車両を対象にすると,18世紀に入ってからの蒸気自動車が自動車の始まりということになる。

実用化の時代

1769年フランスのN.J.キュニョーは,砲車を運ぶ蒸気三輪自動車を製作し,人が操って走ることに初めて成功した。人工の動力を使って走る人類初の乗物は,蒸気機関車ではなくこの蒸気自動車であった。一時的に3.5km/hを出し,1kmほどの距離を走ったといわれている。その構造は,前輪の前の部分に大きな銅製のボイラーを設けて薪を燃やして蒸気をつくり,これを二つのシリンダーに導いて交互にピストンを作動させ,前1輪の駆動輪に動力を伝えるようになっていた。前1輪にボイラーやシリンダーなどの全重量がかかる構造のため,ハンドルが重すぎて進路を自由に操ることができず,実験のときに壁に激突して大破したと伝えられているが,ともかく自動車実用化への第一歩がしるされたのである。翌70年には2号車がつくられ,これは現存する世界最古の自動車としてパリの国立技術工芸博物館に保存されている。

蒸気自動車の発達の舞台はその後フランスからイギリスへと移り,蒸気機関の技術開発が急速に進んだ19世紀に入るや本格的な実用化をみることになる。R.トレビシックは1801年のクリスマスに数名を乗せて蒸気自動車を走らせることに成功,これは実用にまでは至らなかったが,25年にはガーニーGoldsworthy Gurney(1793-1875)やハンコックWalter Hancock(1799-1852)の乗合蒸気バスが登場し,30年代に入るとチャーチWilliam Churchの50人乗り大型バスがロンドン~バーミンガム間約180kmを運行するなど,通称〈馬なし馬車〉と呼ばれた蒸気自動車はその黄金時代を迎えた。しかし,蒸気バスが交通機関にさらに進出するようになると,ボイラーの爆発事故,ばい煙や火の粉をまき散らすなどの安全・公害問題がクローズアップされるようになった。加えて馬車業界との利害の対立を生み,政治的問題へと発展,65年には自動車の交通規制を目的とした赤旗法が制定され,96年に同法が廃止されるまでイギリスにおける自動車の発達は止まり,その中心はフランス,ドイツ,アメリカなどに移っていった。

蒸気自動車とともに初期には電気自動車も盛んに用いられた。その歴史は必ずしも明確ではないが,1873年イギリスのR.デービッドソンによる四輪トラックが最初といわれており,80年代にはフランスで本格的な電気自動車が製作されている。アメリカにおいてはT.A.エジソンとH.フォードによる電気自動車開発の功績が大きく,90年ころから急速に普及をみた。その後ほぼ20年間にわたって蒸気自動車と競いあい,99年にはフランスで〈ジャメ・コンタント号〉をベルギーのC.イェナッツィが運転して,105km/hという当時の最高速度記録を樹立,電気自動車の優位性を誇示した。ちなみに日本に自動車が初めて姿を現したのは99年のことであるが,それはアメリカ製の三輪電気自動車であり,蒸気自動車の輸入はその翌年であった。

このように19世紀半ばから20世紀初めまで実用化をみた蒸気自動車は,安全性や公害の問題,給水が煩瑣(はんさ)なことや走り出すのに必要な蒸気の圧力に達するまでに時間がかかることなどにより,また19世紀末から20世紀初めまで活躍した電気自動車も,1回の充電による走行距離が短く,しかも重い電池を数多く積むために室内空間が狭くなるなどのことから,やがてガソリン自動車にその座をあけわたすことになった。

技術開発の時代

内燃機関の理論を確立したN.A.オットーは,1876年に可燃性ガスを燃料とする火花点火のガス機関を改良し,ピストンとクランクを組み合わせた4サイクル作動方式の内燃機関の実用化に成功した。ドイツのG.ダイムラーは,このオットーの機関をさらに改良して,ついに実用に耐えうるガソリンエンジンをつくり,85年にガソリンエンジン二輪車を完成,また同年ドイツのC.ベンツもガソリンエンジン三輪車を完成し翌年に公開試運転を行っている。これらが今日の自動車の原型である。ダイムラーの二輪車は,一つのシリンダーをもつ水冷4サイクル,排気量270㏄前後,出力約0.5馬力,最高回転数約600rpmのエンジンを,木製フレームに垂直に搭載して,12km/h程度で6kmほど走ったといわれ,現在シュトゥットガルトのダイムラー=ベンツ博物館に保存されている。ベンツの三輪自動車のほうは,1気筒576㏄,約0.7馬力,約300rpmの4サイクルエンジンを水平に搭載し,約15km/hを出した。こちらは現在ミュンヘン科学博物館に展示されている。四輪のガソリン自動車は86年にダイムラーによってつくられた。エンジンは460㏄,1.1馬力,650rpmで,最高速度は15km/h,車体は馬車そのもので背が高く,ステアリングは十文字の棒をまわすと前輪が車軸ごと首を振り,ブレーキは小さな丸ハンドルをまわすと木片が車輪に押しつけられる構造になっている。その後,エンジンの出力をあげるために排気量の増大がはかられ,1900年代の初めころには排気量6000㏄のエンジンも現れるようになった。日本でも1907年には東京自動車製作所が国産初のガソリンエンジン自動車〈タクリー号〉をつくっている。20年代に入ると高回転化によるエンジンの出力向上が進み,以来ガソリンエンジンは自動車エンジンの主流を占め,小型,軽量,高性能化の道を歩むことになった。

自動車の発達は,このガソリンエンジンの性能向上に負うところがきわめて大きいが,車体や各種装置の発明,改良も見のがすことができない。ステアリング装置は,1878年にA.ボレーによって車輪を方向変換させるリンク機構が考案され,その後アッカーマンおよびジャントゥがこれを左右の車輪の切れ角が変わるように改良して操縦性を高め,その基本構造は現在まで受けつがれている。差動装置はすでに1827年に考案されており,歯車式変速機は98年から使われるようになり,丸型ハンドルは1900年ころからといわれている。空気入りタイヤは1887年J.B.ダンロップによって最初自転車用として考案されたが,やがて自動車にも採用され,操縦性,安定性および乗りごこちが画期的に向上し,自動車の高速走行を可能にした(タイヤ)。サスペンション(懸架装置)は,コイルばねを用いた方式や4輪独立懸架方式が1890年代にみられる。1910年代には機械式4輪ブレーキ方式が考案され,盗難防止のイグニッションキー,セルフスターター,ワイパー,ブレーキランプ,バックミラーも開発された。20年代には燃料計,ヒーターやラジオもとりつけられるようになり,油圧ブレーキの装備もこのころから始まった。このようなエンジンおよび車体関係の基本的な技術開発は,ヨーロッパを中心として19世紀の終りころから20世紀の初めにかけて急速に進み,加えてファッション性の観点からスタイリングも重視しながら快適な自動車としての条件を整えていき,やがて大量生産と大衆化につながっていった。

工業化と調和の時代

アメリカのH.フォードは,自動車の生産技術を飛躍的に発展させ,1908年に発表したT型フォードを翌年には流れ作業方式によって低価格で製造することに成功,ここに自動車の工業化とモータリゼーションの道が開かれた。A型からB型,C型という順序で試作モデルを次々とつくり続けたフォードは,20番目にしてようやく納得する自動車を完成した。これがT型フォードで,じょうぶで故障しにくく,運転が容易で,むだな飾りを省いた機能本位のガソリン自動車であった。日本でも23年に関東大震災による輸送麻痺を解決するためにT型フォード800台が輸入され,これを改造した通称〈円太郎バス〉と呼ばれた東京市営バスが走っている。

第2次世界大戦後は先進工業国において自動車工業がその国の経済に影響を与えるほどに発展し,自動車の大衆化も著しく進んだ。日本でも経済成長や道路整備の進展などとあいまって急速に普及し,自動車が日常の生活の中に根をおろし始めた。一方,モータリゼーションの急速な進展に伴い,60年代後半になるとアメリカで安全問題や大気汚染問題がクローズアップされ,安全対策技術,排出ガス対策技術の確立が強く要請されるようになった。さらに,73年のオイルショックがきっかけとなり,燃料経済性の技術開発も進んだ。このように自動車の大衆化は自動車の再評価をもたらし,社会的調和の方向を目ざした自動車のあり方が企画や設計に明確に反映されるようになった。80年代以降は,コンピューターに代表されるエレクトロニクス技術や新素材を活用するリサイクル技術などにより,自動車の知能化と安全性の向上,情報化や環境・エネルギー対策などに積極的に取り組み,人と地球環境と車の調和を目ざす新自動車技術へと進展することになった。

90年代中ごろになると,エンジンは電子制御によって運転状況に応じた最適な出力特性と大気汚染を抑制するために排出ガス中のCO,HC,NOxの低減,そして燃料消費率の大幅な改善が行われるようになった。動力伝達装置は運転者の加減速などの意志,上り下りなどの道路状況をコンピューターにより瞬時に判断して適切な変速を自動的に設定するシステムが実現,ステアリングは高速走行における障害物回避とその後の進路回復能力を向上,ブレーキはすべりやすい路面での車両の横すべりを自動的に抑えるなど,いずれも電子制御技術による知能自動車への道である。

安全性については,ユーザー自らがその重要性を認識し評価しはじめたことにより,さまざまな衝突形態に備えた乗員保護ボディやエアバッグの装着など事故時安全対策がいちだんと進むことになる。情報化については,高速道路交通システムによる走行の円滑化やドライブ情報等の多機能化により,本格的なカーナビゲーションが車両の重要なサブシステムとして位置づけられるようになった。

さらに98年には地球温暖化・エネルギー資源問題が国際的な政治の舞台でクローズアップされ,自動車もこれを受けてクリーンエネルギー車の開発が急速に進むようになり,ハイブリッド自動車(後述)が一般的な乗用車として実用化されるようになった。このほかメタンを主成分とする燃料を用いる天然ガス自動車,バッテリーを用いる電気自動車,水素と酸素の化学反応エネルギーから生まれる電気を動力源とする燃料電池自動車,そして車体の屋根などに設置した太陽電池の電力でモーターを駆動するソーラーカーの開発も進んでいる。

→自動車産業

自動車の分類

自動車の分類のしかたは非常に多様で,用途によるもの,車体形状によるもの,運転席の位置や乗者定員によるもの,原動機とエネルギー源によるもの,原動機の位置と駆動方式によるものなどのほか,道路運送車両法,道路交通法,物品税法,自動車重量税法などの法規による分類もあり,さらにJISによる分類,ISOによる分類,国際スポーツ法典による分類,日本自動車連盟国内競技車両規則による分類などもある。これらのうちもっとも一般的なものは用途による分類であり,これによれば自動車は次の八つに分類される。(1)乗用車 小人数輸送を目的とする自動車。通常は乗員10人以下。(2)スポーツカー スポーツとしての運転を楽しむことを目的とし,通常は乗員2人以下で最大でも4人まで。(3)貨客兼用車 小人数と少量の荷物の輸送を目的とするもので,欧米ではステーションワゴンといい,日本ではバンと通称されることが多い。(4)トラック 一般的な貨物の輸送を目的とするもの。(5)バス 多人数の輸送を目的とするもの。(6)特用車 通常のシャシに特別の用途のためのボディを架装した自動車で,特殊車と呼ぶこともある。救急車,郵便車,テレビ中継車などがこれにあたる。(7)特装車 特定の目的のために,特別の機械,装置を取り付け,これを自動車の動力で駆動する自動車。タンクローリー車,ダンプカー,ミキサー車,レッカー車,消防自動車,バキュームカー,ごみ収集車など。(8)特殊車 特殊作業に使う目的でつくられた特殊構造の自動車。トラクター,ローダー,スクレーパー,フォークリフト,トラッククレーン,農耕作業車などがある。なお,乗用車の車体形状による名称を図2に示す。

→特殊自動車 →トラック →バス

自動車の構造と機能

車体

車体は自動車の骨格をなすもので,居住空間や荷物のスペースを構成すると同時に,エンジンや運転装置,補器類などすべての部品が装備され,不整路面などで加わる外力を分散して受けもつほか,衝突などに際しては衝撃力を吸収して乗員を保護する役目も果たしている。乗用車の車体には,主としてフレーム付構造と,単体構造が採用されている。フレーム付構造は,エンジンやボディはゴムマウントを介してフレームと結合されるため,振動や騒音の絶縁に対処しやすく,大型高級車にはこの形式がよく採用されていた。フレームにはX型やはしご型のものが多いが,フレームのみで剛性を確保しようとすると重量がかさむため,ボディと結合してはじめて所定の強度を得るという考え方で設計されることが多い。単体構造(ユニットコンストラクションともいう)は,ボディにフレームの機能をもたせた一体構造であって,フレームの代りに,主としてボディ床面,車室の側面を構成するサイドメンバー,カウルまわりで強度を受けもたせている。これには屋根やピラー,各構成部品を取り付ける取付点も一体に溶接される。単体構造はフレーム付構造に比べ大幅な軽量化が可能で,剛性も高くすることができる。また全高を低くできるほか,室内空間を広くとりやすいという利点をもつ。しかし全体が一体化された溶接構造となるため,駆動系やサスペンションからの振動,騒音が直接伝わりやすく,ボディが共鳴箱となってこれらが増幅されることもある。大型車に用いる場合には,床面の強度向上のため補強部材が必要となり,重量軽減の目的が相殺されることもあるため乗用車に多く採用されている。最近では,強度の高い高張力鋼板や工業用高分子材料,さらにアルミ材料を用いてより軽量化をはかることに成功している。

エンジン

自動車が走るために必要な動力を供給するものがエンジンである。このほかエアコンディショナーのコンプレッサーやパワーステアリングのオイルポンプの動力源としても共用される。自動車のエンジンは4サイクルガソリンエンジンが主として使われているが,最近ではディーゼルエンジンを採用する例も増えている。軽自動車には2サイクルエンジンがもっぱら採用されていたが,現在は一部を除き4サイクルエンジンが主流となっている。シリンダー配列は,直列4気筒形式がもっとも一般的であるが,中・大型乗用車には高出力化や静粛性を追求した直列6気筒形式,V型6気筒やV型8気筒形式なども採用されている。また高性能車や高級車を志向するものでは,排気ガスの残存速度エネルギーでタービンを回転させ,同軸のコンプレッサーで圧縮した空気をシリンダーに導くターボ過給方式も採用されている(過給機)。

ガソリンエンジンの効率は,単体の場合は25~35%程度であるが,自動車に搭載した場合,渋滞した道路を含めた日常的な走行では15%程度にとどまることになり,これが実用の燃費となって現れる。燃費と出力と排出ガス浄化は相反する特性を持つため,全体の改善には高度な制御技術が要求される。最近の注目されるエンジンとしては,ガソリンと空気の混合気を希薄域で燃焼させて燃料消費を抑制するリーンバーンエンジン,混合気を送り込む吸気弁の閉じる時期を遅らせ燃焼による膨張をより大きくして出力を確保するミラーサイクルエンジン,燃焼室内への吸入空気に渦を起こさせて燃料をそのシリンダー内に直接噴射するガソリン直噴エンジン(筒内噴射ガソリンエンジン,GDIエンジンともいう)などがある。このGDIエンジンは,圧縮比を高めて最高出力を向上し,低中速や定速走行の軽負荷時にはガソリン供給を極端に少なくする最適制御によって燃費の大幅改善とHCやCO2の抑制を実現している。

→ガソリンエンジン →ディーゼルエンジン

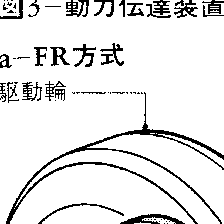

動力伝達装置

エンジンで発生した動力は,クラッチを経て変速機(トランスミッション)で増減されてプロペラシャフトに伝えられ(FR方式の場合),さらに最終減速機で減速され,差動装置を経て駆動輪に伝えられる(図3)。クラッチの働きは,スタート時などに必要なすべりを与えることと,変速機の変速段の切替え時に動力の断続を行うことが主なものである。変速機は,高速回転低トルク型でとくに低回転時のトルクが不足する自動車用エンジンを,減速比を切り替えることによってさまざまな走行条件に適合させるものであり,また,逆回転のできない内燃機関を用いる自動車に後退機能をもたせる役目ももつ。機構的には歯車変速機と自動変速機とに大別される。前者は,平行な2軸間に数段の歯車列を組み合わせておき,必要な減速比の歯車を出力軸に固定してトルク変換を行うもので,変速段数は前進3~5段,後退1段のものが多く用いられ,最高速度,登坂性能,加速性能,燃料消費率などを考慮し最適の変速比が選ばれる。自動変速機はトルクコンバーターと遊星歯車を用いた補助変速機とからなるものが一般的である。最近は電子制御自動変速機が用いられるようになり,さらに摩擦伝動を用いた機械式無段変速機も開発されている。最終減速機には,減速歯車と差動装置が一体に組み込まれている。減速歯車としては,エンジンが縦置きの場合には駆動力の伝達方向を直角に変える必要があるため,はすばかさ歯車やハイポイドギヤが,エンジンが横置きの場合には入力軸と出力軸が平行であるため,はすば歯車が用いられる。自動車が旋回運動や進路変更を行う際には,内側よりも外側の車輪のほうが多く回らなければならず,差動装置はこの左右輪の回転差を補償しながら左右輪に等しい駆動力を伝え,タイヤスリップの発生を防止して円滑な運動を可能にしている。

駆動装置の配置には,次の四つの方式がある。(1)エンジンを車体の前部に置き,後輪を駆動するフロントエンジン・リアドライブ方式。FR方式ともいい,中・大型乗用車やトラックなどに多い。(2)前部にエンジンを置き,前輪を駆動するフロントエンジン・フロントドライブ方式。FF方式ともいい,中・小型乗用車のほとんどが用いている。プロペラシャフトが不要になるため居住空間を広くとれる利点がある。(3)後部にエンジンを置き,後輪を駆動するリアエンジン・リアドライブ方式。RR方式ともいい,かつて軽自動車などに用いられていたが,現在はバスにみられる程度である。(4)後車軸前方にエンジンを置き,後輪を駆動するミッドシップ方式。後部座席にエンジンが位置するため乗員は前席2名となる。重量物であるエンジンを車体の重心付近に置くことができるため,ハンドル操作に対する車両の応答が速く,レーシングカーや高級スポーツカーなどに採用されている。なお,4輪の全部に駆動力を伝える形式は4輪駆動,通称4WD(4-wheel-drive)と呼ばれ,悪路の踏破性を主目的としたものと高速走行時の操縦性,安定性を主眼とするものとに大別される。90年ころから急速な普及をみたRV車(レクリエーショナル・ビークル)の駆動装置はこの4WDが標準的な仕様となっている。

ブレーキ装置

自動車を安全にかつ意のままに運転するためには,停止あるいは減速のための優れた制動能力をもつブレーキ装置が不可欠であり,安定した効きをもつこと,故障のおそれがなく,人が制御しやすいことが望まれる。ブレーキには常用ブレーキと駐車ブレーキがある。駐車ブレーキはハンドブレーキとも呼ばれ,ワイヤによって力を伝達して前後輪のうちどちらかに制動力を作用させるもので,ラチェットによってその力を保持するようにしている。常用ブレーキは,ブレーキペダルを踏むことにより作動するもので,油圧により制御され,制動力発生の機構によりドラムブレーキとディスクブレーキとに分けられる(図4)。ドラムブレーキは,車輪と一体に回転するドラムに内側からブレーキライニングのついたブレーキシューを押しつけ,運動エネルギーを熱エネルギーに変えて制動を行うものである。駐車ブレーキを一体に組み込むことが簡単なため後輪には多く用いられるが,高速走行の機会が増えた今日では前輪への採用は減少している。ディスクブレーキは,車輪とともに回転する円盤状のブレーキディスクを両側からブレーキパッドではさんで制動を行うものである。元来航空機用として開発され,自動車にはレーシングカーやスポーツカーに採用されていたが,ブレーキディスクやパッドを押し付ける働きをするキャリパーが外部に露出しているため冷却性が高く,高速からの繰返しブレーキにも耐え得ることから,現在ではほとんどの車両の前輪に採用され,さらに制動能力を安定させるために前後輪ともディスクブレーキを装備する車種が増加している。ディスクブレーキは油圧の上昇に対する制動力がほぼ直線的に増加し,操作感はよいが,制動力自体はドラムブレーキに比べると小さいため,大型車にはブレーキペダル踏力を倍力させるサーボ装置が必要となる。これにはエンジンの吸気圧を利用して大気圧との差圧で作動させるバキュームサーボブレーキが一般的であるが,最近ではブレーキの倍力装置とパワーステアリングを一体のシステムにして,パワーステアリング用オイルポンプで得た油圧を共用するものが開発され,欧米では大型車両に実用されるようになっている。ブレーキは保安上もっとも重要な装置の一つであり,万一の故障に対処するため,油圧を発生させるマスターシリンダーに独立した二つの圧力室をもたせたタンデムマスターシリンダーの採用と2系統式配管の二重安全ブレーキ機構が採用されている。すべりやすい路面での制動でドライバーのブレーキ操作を援助するアンチロックブレーキシステム(ABS)も多くの車両に用いられるようになった。これは車輪に設けたセンサーがタイヤの回転状態を検出し,タイヤがロックする前に電子制御により自律的にブレーキ液圧を制御して,すべりやすい路面での制動距離の増大を防ぐとともに車両の方向安定性を確保するシステムである。

ステアリング装置

前輪を転舵して進行方向を変え旋回運動を行うための装置をステアリング装置,あるいはかじ取装置という。ステアリングホイール(ハンドル)の回転はステアリングギヤボックスで減速されてピットマンアームの揺動に変換され,ピットマンアームの運動はリレーロッドによって左右の直線運動に変えられ,タイロッドによって左右輪のナックルアームに伝えられて車輪が転舵される(図5-a)。ステアリングギヤには,ボールスクリュー式とラック・ピニオン式(図5-b)の二つがある。前者はリサーキュレーティングボール式とも呼ばれ,ステアリングシャフトの回転をボールを介してナットの直線運動に変え,ナットの外側に設けられた歯形でピットマンアームを揺動させるものである。ボールを用いて力を伝達しているため摩擦が少なく,機械効率の高いものとすることができ,中・大型車に多く採用されている。ラック・ピニオン式は,直線状の歯車であるラックを用いてステアリングシャフト端のピニオンの回転を直線運動に変換する形式である。剛性が高く,ラック自体をリンクの構成要素としても兼用しているので,部品点数が少なく簡潔にまとめることができ,スポーツカーや中・小型車によく用いられている。パワーステアリング装置は,エンジンによってオイルポンプを駆動し,その油圧を利用して操舵力を軽減するものであるが,高速走行時にも適度の手ごたえが得られるように,走行速度やエンジン回転数によって操舵力特性を補正することが行われている。

ところで自動車が旋回するとき,4輪はそれぞれ異なった半径で旋回する。この場合,各タイヤに横すべりが生じないための幾何学上の条件は,前輪の内側と外側の車輪軸の延長線の交点が,後車軸の延長線上にくるように,前輪の内外輪のかじ取角を設定(内輪のかじ取角を外輪より大きくする)すればよい。これをアッカーマンの理論またはアッカーマン=ジャントゥの理論というが,実際には全かじ取角にわたってこの関係を満足させることはできない。また走行中の直進性や操舵後の戻り,操舵力を適切にするため,前輪には図6のようにキャスター角,キャンバー角,キングピン傾斜角,トーインが与えられており,これらを前輪のアライメントまたは前輪の整列と呼んでいる。

ステアリング装置は一般に前2輪を切って曲がる2輪操舵方式であり,自動車発祥以来の長い歴史をもつが,前後輪を同方向や逆方向に切る新しい原理の4輪操舵システム(4WS)も実用化されている。中高速域での障害物回避などの操縦性と進路保持などの安定性を向上し,かつ低速時の小回りや縦列駐車の容易性などの利点をもつシステムである。

サスペンション

懸架装置ともいい,車体重量を支持し,路面不整などによる上下振動を和らげて乗りごこちをよくするとともに,車輪の不規則な振動を抑制して接地性を高め,走行性能をよくする働きをしている。駆動力や制動力および旋回力を適切に路面に伝えることはきわめて重要であり,そのために種々のサスペンション形式が開発されてきたが,現在ではいくつかの基本形式にまとまっている。前輪のサスペンションにはダブル・ウィッシュボーン型とストラット型のどちらかを採用するのが一般的である(図7-a)。ダブル・ウィッシュボーン型は車体から2本の揺動するアームを横方向に張り出して車輪を支持する形式で,アームの取付角や長さを変えることにより,望みの走行特性を比較的容易に得ることができる。そのためレーシングカーでは前輪だけでなく後輪にも用い,乗用車では中・大型車に採用例が多い。ストラット型はショックアブソーバーを内蔵した筒(ストラット)をサスペンションリンクの一部に利用している形式である。製造誤差を補正する調整が不要で,構造も簡潔でスペースをとらないなどの利点があり,中・小型車に多く採用されている。後輪にはトレーリングアーム型,セミトレーリングアーム型,ストラット型,車軸型がおもに使われている(図7-b)。トレーリングアーム型は,車輪の前方にアームの揺動軸を車体中心線に直角に設けたもので,構造が簡単でスペースをとらないため,小型FF車に多い。アームの揺動軸が車体中心線に対して斜めになっているものをセミトレーリングアーム型といい,操縦特性をかなりの自由度で設定できるため,中・大型FR車に多い。車軸型は左右の車軸を結合して一体化し,それを車体に支持する方式で,コイルばねを使ったリンク式は中・大型のFR車に用いられ,板ばねを用いたものは大型トラックの前後輪などに採用されている。このほか,最近は乗りごこちと操縦性,安定性を両立させるために,車速やステアリングの操舵角速度などを検出してショックアブソーバーの減衰力を制御する電子制御サスペンションも登場している。

補器類,装備品

補器類のおもなものには,照明装置,計器類,スイッチ類,ワイパーおよびウォッシャー,警音器などがある。装備品としては,冷暖房装置,カーラジオ,カーステレオのほか,シートベルトやエアバッグなどの乗員拘束装置がおもなものである。自動車としての機能を完全なものとするには,操作のしやすさの確保,居住性の向上,安全性の確保などが必要であり,より便利で快適な乗物にするために,最近では高度のサブシステムが装備されるようになってきた。これらの多くは,新しい材料やエレクトロニクスなどの導入によって,機器の能力,容量,精度の向上をはかったものであり,例えば雨滴感応型自動ワイパー,マイクロコンピューターを内蔵して設定室内温度に自動的に制御するオートエアコンディショナー,設定走行速度を保持する自動速度制御装置,車高調整装置などがそのよい例である。さらにレーダーを利用した自動ブレーキ,交通情報や緊急災害情報を運転者に知らせる自動車通信システム,インターネットなども重要視されつつあり,各種技術の一部実用化が進んでいる。

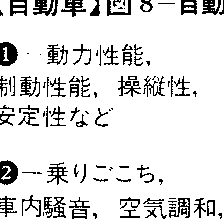

自動車の性能と技術

自動車に要求される性能を広くとらえると次のようなものがあげられる。(1)走行性能 力強くかつスムースに加速し,運転者の意思どおりに速やかに安定して曲がり,かつ減速・停止の能力が優れていること。(2)快適性 乗員にとって快い居住環境および空間が確保されていること。(3)信頼性,耐久性および保守,整備が容易で,燃料消費が少ないなどの経済性。(4)商品性 機能と美しさが調和したスタイリングや室内デザイン,趣味の要素などを備えていること。(5)安全性 事故につながらないための対策や万一の事故に対して被害を最小限にとどめ,かつ事故後に被害が広がらないようになっていること。(6)社会的にも調和を保ちうる低公害性。これらの性能の重要度は,自動車の使用目的,ユーザーの価値観,社会的な環境条件などによって決まる(図8)。

走行性能

動力性能,制動性能および操縦性,安定性が含まれる。動力性能としては,加速性,最高速度,登坂能力がおもなものである。エンジンの出力が大きく,車両重量が小さいほど,そしてころがり抵抗と空気抵抗が小さい車両ほど優れた動力性能をもち,また動力伝達装置の減速比もこれらの性能を特徴づける。動力性能を決定づけるとともにそのレベルを簡便にとらえることのできる馬力荷重(1馬力当りの車両重量)は,その数値が小さいほどよく,近年では15kgf/馬力(実測値)前後の自動車が多い。制動性能を特徴づけるものには,制動距離,急制動時に進路を保持するための方向安定性,ひんぱんなブレーキ操作による効きの低下と効きの回復を示す耐フェード性能などがある。なお,実際に危険を感じてから自動車が停止するまでの停止距離は,ブレーキが作動してから停止するまでの制動距離とブレーキが効き始めるまでに走る空走距離との和であり,空走距離を算出するときの運転者の反応時間は一般に0.7秒程度とすることが多い。操縦性,安定性は,最小旋回半径,中高速旋回性能,高速直進性,障害物回避性能,横風安定性,操舵力特性などがおもなものである。これらは力学的な検討,評価もさることながら,最終的には運転者である人の評価によって決まる性質のものであるため,人-自動車システムの観点から検討が行われる。

安全性

自動車交通の安全は,対策技術engineering,有効な教育education,そして規制enforcementの三つからなり,これを3Eと呼んでいる。安全対策技術には,事故を未然に防ぐための予防安全(第一次安全対策),事故が起こったときにその被害を最小限にとどめる事故時安全(第二次安全対策),そして衝突や転覆した後の火災防止や脱出,救出を容易にする事後安全(第三次安全対策)からなる(図9)。これらのうち予防安全はもっとも基本的なもので,例えば制動性能に関してはブレーキ油圧系統を2系統にして万一の故障にそなえる二重安全ブレーキ機構,異常時の警報システム,緊急制動時やすべりやすい路面での制動時に進路を自動的に保持するアンチロックブレーキシステムなどがある。事故時安全の中で運転者が積極的にかかわるものとしてはシートベルトやエアバッグがあり,その着用の効果は非常に大きい。なお,これらは正しい使用によってはじめて効果をもつものであり,エアバッグはシートベルトの装着が絶対条件である。

低公害性

自動車の排ガスには,エンジンからの排気ガス,燃焼室からクランクケース内にもれて出てくるブローバイガス,気化器や燃料タンクから出る蒸発ガスの三つがある。排気ガス対策としては,気化器の改良,吸気予熱や燃料噴射の採用,燃焼室形状の改良,コンピューターによる点火時期制御などを含めたエンジン改良方式およびこれらと各種排気ガス浄化装置の組合せ方式,そして燃焼方式を変えたエンジンの採用がある。ブローバイガスについては,おもに圧縮行程中にクランクケース内にもれてたまったガスを,ブローバイガス還元装置によって大気中に放出しないようにし,また蒸発ガスについては,燃料蒸発抑制装置によって炭化水素を多く含む燃料蒸気を大気中に放出しないようにしている。日本では1973年の自動車排出ガス規制がきっかけとなって,新しい動力による低公害車の開発も活発になり,電気自動車,ガスタービン車も試作され,水素エンジンなどの新しいエンジンの研究も進んだ。自動車による騒音は,エンジンからの燃焼騒音,機械騒音,冷却ファン騒音,吸気騒音,排気騒音などと,走行によって発生する動力伝達系の機械騒音,タイヤ騒音,風切音などがおもなものである。騒音に対しても76年ころから規制が行われるようになっているが,十分なものではなく,今後に待つところが大きい。

→自動車排出ガス規制

低燃費

燃料消費率(燃費)は,本格的な排ガス対策が実施されはじめた1975年ころから一時期かなりの悪化を招いたが,一方では1973年のオイルショックを契機として燃費を犠牲にしない排ガス対策技術の開発が積極的におし進められた結果,再びそれ以前の水準までもどり,さらに近年では,プラスチックなどの高分子材料や複合材料などを多用して車両重量を軽減することにより,いっそうの低燃費化がはかられている。

→燃料消費率

人-自動車システム

自動車は人が運転してはじめて走るものである。人-自動車システムの中枢である運転者は,各種情報の認知,判断,操作という一連の情報処理を行っている。それは進路目標に対して車両の追従状況を主として視覚によってとらえ,操作による圧覚や加速度感覚,聴覚などによる修正も加えながら進路のずれを補償する運転,進路を設定して予測しながら制御をすすめる運転,経験により蓄積されている制御を反射的に行う運転などの組合せであると考えられる。しかも運転の場ではそのシステムがもつ本来の能力を乱すさまざまな外乱が作用するため,これらをこえてつねに適切な情報処理を行う必要がある。これら運転制御においては,むだ時間を含む[比例+積分+微分]動作を行うものと考えることができる(図10)。運転者のこのような制御負担の改善やミスを補うために,制御の一部を車両側に受けもたせるなどの人と自動車の調和が課題である。すでにこのような発想に基づく新自動車技術がコンピューターの発達や情報処理技術の援助を得て進行しつつある。

自動車のエレクトロニクス化

エレクトロニクス技術の導入は,高精度や信頼性の進歩に加えて多機能性をもたらし,付加価値を高め,自動車の既存の性能向上にとどまらず新機能を実現するサブシステムや部品を生みだしているが,今後さらにその発展が期待されている。具体的なものとしてはエンジンの排出ガス制御や省エネルギー技術のほか,さらに高効率の動力伝達システム,運転しやすいステアリングシステム,乗りごこちと操縦性,安定性を両立させるサスペンション制御システム,路面状態にあわせて機能する最適制動システムなども考えられている。さらに高速道路などのように交通環境が比較的単純な走路での自動操縦を対象にした未来車の実現には,高度なエレクトロニクス技術が寄与することになろう。

ハイブリッド乗用車

排出するCO2を半減して地球温暖化の抑制を目ざすとともに,燃費を従来のガソリンエンジン車に比べ2倍に向上し,排出ガス中のCO,HC,NOxも規制値の10分の1程度まで低減した5人乗りハイブリッド小型乗用車が実用化された。最高出力30kW/940~2000rpmの電動モーター(交流同期発電機)と最高出力58PS/4000rpmのガソリンエンジンを組み合わせている。このハイブリッド(複合)システムは,走行状態に応じてエンジン動力とモーター動力を切り替え,それぞれの特徴を生かして使い分ける最適の制御を行っている。発進時は高電圧バッテリー(ニッケル水素バッテリー)の電力によりモーターで走行を開始する。通常走行ではエンジンを作動し,動力分割機構でエンジン動力は2経路に分かれて車輪を直接駆動し,一方は発電機を駆動して発電を行い,その電力でモーターを作動させて車輪の駆動力を補助する。全開加速時はバッテリーからの電力も供給されて駆動力はさらに大きくなり,加速力は十分確保される。減速・制動時は車輪がモーターを駆動して発電を行い,この回生発電による電力はバッテリーに蓄えられる。車両停止時には,エンジンは自動的に停止する仕組みになっている。

執筆者:小口 泰平

自動車交通

自動車交通の特徴

交通手段としての自動車は,他の交通手段に比してもっとも柔軟性に富み,さまざまな目的に利用できる汎用性を備えている。一度の輸送量が小さい独立した交通手段であること,ほとんどすべての人が容易に運転できること,個人所有が可能な交通手段であること,道路さえあれば目的地やルートを自由に変更できること,また人,物の輸送の両方に使えること,すなわち,自分の欲するときに自分の欲する地理的移動ができるという自動車交通が備えている特性は,鉄道,航空,船舶などの他の交通手段に欠けている柔軟性を示している。自動車交通は,道路網さえあれば,経路を限定されることなく利用できるので,出発地と目的地の組合せが限定されず,線路によって制約される鉄道の線的交通,空港によって制約される航空の点と点を結ぶ交通とは異なり,面的な交通手段である。鉄道輸送や航空輸送は自動車交通のすべてを代替することはできないが,自動車交通は鉄道輸送や航空輸送を代替することができる。工作機械にたとえると,自動車交通は汎用機械であり,鉄道や航空は専用機械にあたる。

鉄道は駅と駅との間の輸送であり,航空は空港と空港の間の輸送であるから,端末の輸送を自動車,自転車,徒歩などの交通手段によらねばならない。これに対して,自動車交通は〈戸口から戸口まで〉の輸送ができる。したがって,貨物輸送の場合には貨物の積卸しの回数が少なくてすむので,積卸しの時間と経費が節約できるし,荷物の損傷も少なくなる。自動車の性能が向上し,道路の整備が進むとともに,日本や欧米諸国では面的交通手段である自動車交通は鉄道輸送の分野である線的交通の一部についても優位に立つようになった。従来,鉄道の旅客・貨物輸送の端末輸送を行い,鉄道輸送を補完する役割を担ってきた自動車輸送が,鉄道輸送を侵食している。また自動車輸送は短距離の輸送からしだいに中・長距離の輸送まで行うようになっている。高速道路の整備はこれに拍車をかけ,貨物輸送だけでなく,旅客輸送でも高速道路を利用する高速バスが運行されている。しかし,日本では都市間を結ぶ高速バスは欧米諸国のように高速バス網を形成するほどには発達していない。なお,自動車の普及に伴う大量生産によってその価格が下がったので,乗用車,貨物車ともに自家用が増大したが,これはいわば交通のドゥ・イット・ユアセルフ(DIY)である。

自動車輸送の増大

日本の自動車輸送は1950年代半ばから急速に発展した。旅客輸送の場合は,まずバス輸送が急増したが,64年度に輸送分担率が輸送人員で35.1%,人キロで21.4%のピークをつけた後は停滞ないし減少し,95年度には分担率がそれぞれ11.2%,8.3%へ低下している。国鉄(現JR),民鉄(私鉄)を合わせた鉄道の輸送量は,輸送人員,人キロともに分担率が近年は低下し,1955年度の69.3%,82.1%が,95年度にはそれぞれ33.2%,34.0%へ減少した。自家用乗用車による輸送人員,人キロについての輸送分担率は,1955年度はともにわずかに1.0%にすぎなかったが,65年度にはそれぞれ5.5%,7.7%へ上昇し,95年度には51.3%,50.6%を占めるに至った。

貨物輸送の場合,鉄道,自動車,内航海運の輸送分担率は,1955年度には輸送トン数でそれぞれ23.3%,68.4%,8.3%,輸送トンキロで52.9%,11.7%,35.5%であったが,95年度には輸送トン数でそれぞれ1.2%,90.3%,8.5%,輸送トンキロで4.5%,52.5%,42.8%になっている。自動車輸送は輸送トン数,トンキロの両方の分担率が上昇しているが,とくにトンキロの分担率の上昇が著しく,トラック輸送が長距離化していることがわかる。旅客輸送,貨物輸送の両方ともに鉄道輸送の分担率の低下が目だつが,貨物輸送の場合には旅客輸送とは異なり,日本経済の高度成長期における産業の重化学工業化と立地の変化,エネルギー源の石炭から石油への転換などによって,従来鉄道貨物輸送の大きな部分を占めていた貨物が減少し,それが鉄道の輸送分担率低下の一因になった。貨物輸送における鉄道の分担率低下の原因を自動車輸送による侵食に求めることはできない。

自動車の大衆化

1959年8月に日産自動車が大衆向けにダットサン・ブルーバードの発売を始めた。これがマイカー時代の始まりであるが,日本の自家用乗用車の保有が急増したのは60年代後半からであった。日本は公共交通機関がよく整備されているので,欧米諸国のような自動車の大衆化(モータリゼーション)は起きないとする見解がそれまではむしろ支配的であった。しかし自家用乗用車の保有が増加し始めると,そのスピードは急速だった。これは20世紀前半のアメリカにおいて見られた現象と同じである。一部の富裕階級の持物とみられていた自動車が一般大衆の間に普及し始めても,自動車を生活に不必要なぜいたく品扱いする風潮は消えず,自家用車を蔑視(べつし)の感情を含めてマイカーと呼んだ。自動車を購入する人も,同じように自家用車はぜいたく品であると考えていた。しかし,自動車を購入した人は,自動車交通の特性を身をもって認識するようになった。彼らの交通行動は,公共交通機関を利用していたときの時刻表と運賃表によって制約された旅行から,目的地,経路,出発時刻を自分の好みに合わせた旅行へと変化した。また自動車の大衆化は,核家族化の進行を背景にして,家族旅行を促した。公共交通機関が整備されている大都市では,道路混雑が激しく,駐車場も十分ではないので,自家用車による通勤は郊外部だけに限られ,都心へ通勤する人の多くは休日しか自家用車を使用しない〈日曜ドライバー〉である。これに対して,公共交通機関の便がよくない地方中小都市や農山村では,自家用車は生活に欠かせない交通手段になっている。

自動車の大衆化は,社会に大きな影響を与え,日本人の生活を変えた。郊外の駐車場を備えたショッピングセンター,主要道路沿いのレストランなど,自動車の利用を前提にした施設の増加はこの一例である。レジャー活動も自動車を利用するものが増えた。人々の交通行動は,自動車を使うことによって積極的になり,交通行動の範囲が広くなった。交通行動の範囲の拡大は生活圏を拡大する。とくに交通の不便な地域では,住民の就業機会の増加のほか,病院,図書館などの公共施設への接近が容易になるなど,生活水準の向上に役だっている。また,都市,農山村をとわず,女性の運転免許取得者が増加するとともに,女性の社会活動への参加が目だって増えている。

しかし同時に,自動車の大衆化がもたらしたデメリットも少なくない。デメリットの第1は,交通事故の増大であり,第2は排ガスや騒音による公害の発生である。1970年ころから交通事故と公害が社会問題化して,〈反自動車論〉が高まった。交通事故,公害以外にも,自動車の大衆化について,国鉄や地方のバスの経営を悪化させた,自動車を使った犯罪を増加させた,性道徳の退廃を招いた,自然破壊や都市環境の悪化をもたらしたなどを,そのデメリットとしてあげる見解がみられる。しかし,これらの見解は必ずしも正しいとはいえない。自動車の大衆化が国鉄や地方のバスの利用者減少をもたらしたことは否定できないが,ほかに交通手段がないのでやむをえずこれらの公共交通機関を利用していた人々が,便利な個人的交通手段である自動車を保有し,利用するようになったからといって非難することはできない。また,自動車を使用した犯罪の増加,性道徳の退廃にしても,社会全般における犯罪一般の増加,性道徳の低下そのものに根本的な原因がある。

交通政策

自動車の大衆化,貨物自動車の急増に直面して採用された日本の交通政策の基本的な方向は,鉄道,バスなどの公共交通機関の利用者の減少と経営悪化を防ぐために自動車交通,とくに自家用車による交通を抑制することであった。自動車保有の急増とともに交通事故と公害が社会問題化したことも自動車交通を抑制する方向に作用した。しかし,交通事故対策の強化によって,交通事故死者数が1970年をピークにして79年にはほぼ半減し,排ガス規制によって自動車の排ガスも減少したので,自動車保有の増加は必ずしも交通事故,公害を増大させるとはかぎらないことがわかった。また,自動車の大衆化が進むとともに,交通手段としての自動車の特性および自動車交通と他の交通手段との間の補完的関係が理解されるようになった。今日では,交通政策は単に自動車交通を画一的に抑制するよりも,各交通手段の特性と相互補完的な役割が発揮されるように誘導する方向へ変わりつつある。

自動車の利用がますます増加する一方で,欧米諸国と比べて道路の整備は不十分であり,大都市圏を中心に道路混雑は慢性化しているし,環境問題も解決されていない。とくに,大型貨物車による騒音公害は依然として未解決である。環境,公害問題を解決するためには,自動車そのものの低公害化などの技術改善とともに,自動車交通に不可欠な道路の質を向上させて環境悪化が生じないようにすることが必要である。運転免許取得年齢に達した国民の半数以上が運転免許をもち,国民5人に2台の割合で自家用乗用車が普及した今日,日本も成熟した〈くるま社会〉に到達しつつある。

→交通政策 →道路

執筆者:岡野 行秀

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「自動車」の意味・わかりやすい解説

自動車【じどうしゃ】

→関連項目道路交通法|モノコック構造

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自動車」の意味・わかりやすい解説

自動車

じどうしゃ

automobile; motor car

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の自動車の言及

【交通】より

…こうした航路によって,全国的な貢租米輸送のしくみが形づくられ,大坂,江戸がその中心となった。 20世紀は,鉄道や汽船に加えて,自動車と航空機がめざましく登場する時代である。1885年,ドイツのベンツとダイムラー,イギリスのE.バトラーによって,内燃機関を動力とするガソリン自動車がほとんど同時に造られた。…

【輸送】より

…当初,外国船の購入に始まった蒸気船は,国内造船業の発達によって国産化され,沿岸舟運はもちろん海外渡航にも従事し,輸送の中心となった。 自動車(トラック,トレーラー)を中心とする現在の陸上運輸体系への先駆としてのトラック採用は大正末・昭和初年から始まるが,本格的な展開は,昭和30年代初頭に国の助成をうけて動きだした自動車産業が定着し,全国総合開発計画と地方都市の工場誘致運動の成果が表れてくる昭和40年代以後といってよいであろう。【古島 敏雄】

【中国】

古来〈南船北馬〉といわれるように,中国の交通輸送手段は,黄河と淮河(わいが)の中間を境として二分され,南方では船,北方では馬あるいは車が主力を占めた。…

※「自動車」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...