精選版 日本国語大辞典 「抗生物質」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐ぶっしつカウセイ‥【抗生物質】

- 〘 名詞 〙 生物、特に黴(かび)や細菌などの微生物によってつくられ、他の微生物や生物細胞の機能を阻害する物質。一九四一年、ペニシリンの治療効果が確認されてから数多く発見され、薬用などに応用される。ストレプトマイシン、クロロマイセチン、カナマイシン、エリスロマイシンなど。

- [初出の実例]「アメリカではさらに卓効性のある新しい抗生物質(コウセイブッシツ)が続々と発見されている」(出典:蛙のこえ(1952)〈大宅壮一〉土)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「抗生物質」の意味・わかりやすい解説

抗生物質

こうせいぶっしつ

antibiotics

抗生物質の定義は初め「微生物の産生する抗菌性物質」という概念で理解されていたが、微生物の培養濾液(ろえき)から悪性腫瘍(しゅよう)細胞(がん細胞)の発育を阻止する物質が発見され、さらに高等植物や動物の組織から得られる物質で微生物の発育を抑制するものもこの範疇(はんちゅう)に入れて考えるようになり、抗生物質の定義も、「微生物およびその他の生物によってつくられる物質で、生物の生理活性に影響を与えるもの」と広く解釈されるようになった。しかし、現在、医薬品として用いられている抗生物質は、細菌、真菌、リケッチア、クラミジア、ウイルスなどの微生物のほか、原虫、悪性腫瘍細胞の発育を阻止あるいは死滅させるもののみをさしている。

微生物相互の発育増殖については共生symbioseと抗生antibioseという現象が古くから知られていたが、1928年にイギリスのフレミングがブドウ球菌の溶菌について実験中に、たまたま培地に落ちたアオカビが溶菌をおこしていることを観察し、ペニシリンの発見となった。ストレプトマイシンの発見者で微生物学者であるワックスマンは、1941年に「微生物によってつくられる化学物質で、低濃度でほかの微生物の発育を抑制したり、破壊したりするもの」をantibioseからとってantibioticsと名づけようと提案し、1945年発行の彼の著書『Antibiotics and Antagonism』(抗生物質と拮抗(きっこう)作用)によりこの用語が普及した。この訳語が抗生物質である。

[幸保文治]

特色

抗生物質は、感染症などの病原寄生体および悪性腫瘍細胞を死滅させることにより治療効果を現す。したがって生体そのものに作用すると、副作用となって現れる。抗生物質の発見によって、不治の病といわれた結核による死亡率は激減し、また肺炎や化膿(かのう)性疾患の治療も完全に近くなり、さらに腸チフス、パラチフス、赤痢をはじめ腸内感染症もなんなく治療することができるようになった。それはペニシリンを例にとると、当初、生体になんら作用せず、病原菌に対してのみ作用するという医薬品として最高の特徴を有していたからである。

抗生物質の効果はこのように顕著であるが、また選択毒性といって有効な微生物が決まっているという特徴がある。微生物のほうからみれば、感受性のあるものとないものがあるということである。すなわち選択的に作用することが抗生物質の特色であり、これらの感受性のあるものとないものをまとめて抗菌スペクトルがつくられている。あるものはグラム陽性菌にしか有効でなく、あるものはグラム陰性菌に主として有効であるといったことである。

また、抗生物質には耐性菌の問題がある。抗生物質を連用していると、その抗生物質に対して微生物のほうが耐性を得てきて、効果がなくなることがある。感受性のある微生物でも、すでに耐性を獲得して効かない場合もある。

[幸保文治]

研究史

抗生物質の発見はフレミング以前にもいくつかの報告があるが、人体に応用されたのはペニシリンが最初である。このペニシリンも1928年に発見されてから、なんら実用に供されることなく推移し、1938年にイギリスの薬理学者フローリーと化学者チェインがこのものの抽出分離に成功し、1941年にグラム陽性菌感染症(化膿性疾患や肺炎など)に対する治療効果が確認され、欧米において急速に研究が進展した。ペニシリンをいっそう有名にしたのは、1944年1月、時のイギリス首相チャーチルの肺炎を劇的に治療したとの外電であり(実際は誤報)、日本でも第二次世界大戦中、国をあげてペニシリンの開発に努力し、1944年(昭和19)中にいちおう臨床に用いられる製品を完成させ、碧素(へきそ)と命名した。そして、戦後、アメリカの指導によって工業的大量生産が行われるようになった。

一方、1944年にワックスマンは、放線菌であるストレプトミセス属Streptomycesの1種からストレプトマイシンを発見し、これが結核菌の発育を抑制することを報告し、抗結核薬の初めとなった。1947年にはアメリカのファイザー社でバチルス属Bacillusの培養液からポリミキシンBが、日本でコリスチンが発見された。また同年、アメリカのパークデイビス社の研究所で放線菌の培養濾液からクロラムフェニコールが発見された。真菌に有効なファンギシジンも報告され、これはのちに単離されてナイスタチンと命名された。翌1948年にはアメリカのレダリーの研究所でクロルテトラサイクリン、日本でフラジオマイシンが発見された。1950年にはファイザー社でオキシテトラサイクリンが発見され、テトラサイクリン系の基礎となった。1951年にはバイオマイシン、1952年にはエリスロマイシンが発見され、1953年(昭和28)には日本でロイコマイシン(キタサマイシン)と、抗悪性腫瘍剤(抗がん剤)として最初のザルコマイシンが発見された。そして1957年には日本でカナマイシンが発見され、結核のほかグラム陰性菌感染症にも使用されるようになった。当時、抗生物質の繁用により耐性菌が多く発現し、ショックとともに大きな問題となっていた。カナマイシンの耐性の機序(メカニズム)の研究から、アミノ糖(アミノグリコシド)系の新しい抗生物質がつくられるようになった。1962年にセファロスポリン(セフェム)系のセファロチンとセファロリジンが開発され、ペニシリン系、セファロスポリン系の合成研究が活発となり数多くのβ(ベータ)-ラクタム系抗生物質が誕生した。

β-ラクタム系ではペニシリン系よりセフェム系の方が多く開発されている。

セフェム系の経口剤セファレキシンの繁用により耐性菌や日和見(ひよりみ)感染が多くみられるようになり、これらに有効な第2世代、第3世代のセフェム系が開発された。しかし、第3世代のセフェム系はグラム陽性菌に対する効力が劣ることから、ふたたびグラム陽性菌に強く効くものが使用され、または新たに開発された。

そして、院内感染のおもな原因としてメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)があらわれ、MRSAに有効な抗生物質の開発へと進展してきた。MRSAに対する抗生物質にはバンコマイシン、アミノ糖系のアルベカシンおよび糖タンパク系のテイコプラニンがあり、ムピロシンは鼻腔(びくう)内のMRSAの除去に軟膏(なんこう)剤として鼻腔に塗布する。バンコマイシンの繁用によりバンコマイシン耐性の腸球菌による感染症が問題となり、さらにこのものに有効な抗生物質・抗菌薬が求められており、新しいタイプの合成抗菌薬リネゾリド(ザイボックス)が、2001年(平成13)4月輸入承認された。作用機序は、従来の抗生物質とまったく異なっている。このように微生物の産生する抗生物質の研究から、しだいに化学的に合成される合成抗菌剤の研究へと移ってきた感がある。事実、キノロンカルボン酸系の抗菌剤が次々と開発されている。

[幸保文治]

分類

抗生物質は化学構造上および適応から次のように分類されている。①β-ラクタム系(ペニシリン系、セフェム系など)、②ホスホマイシン、③アミノ糖系、④クロラムフェニコール、⑤テトラサイクリン系、⑥マクロライド系、⑦リンコマイシン系、⑧その他主としてグラム陽性菌に有効な抗生物質、⑨リファマイシン系、⑩コリスチン系、⑪抗結核菌性抗生物質、⑫ポリエン・マクロライド系、⑬その他の抗真菌性抗生物質、⑭抗悪性腫瘍性抗生物質。

[幸保文治]

β-ラクタム系

化学構造上、ペナム、セフェム、オキサセフェム、カルバセフェム、カルバペネム、ペネム、モノバクタムの7種に分類される。2000年(平成12)の時点で日本で市販されているのはこのうちペナム、セフェム、オキサセフェム、カルバペネム、ペネム、モノバクタムの6種である。

①ペナムはペニシリン系のことである。ベンジルペニシリンナトリウム(ペニシリンGナトリウム)はスタンダード・ペニシリンと称し、1ミリグラムが1667国際単位である。アオカビの培養液から得られる。これはそのままでは経口投与により分解してしまうので、注射用として使用された。そのため経口投与が可能なペニシリン製剤が求められ、フェノキシメチルペニシリン(ペニシリンV)やベンジルペニシリンベンザチンが開発された。これらはアオカビの培養液から直接に得られたので、天然ペニシリンと称した。現在も、ベンジルペニシリンカリウムが注射剤で、ベンジルペニシリンベンザチンが経口剤で、使用されている。

ついでペニシリンの骨格である6-アミノペニシラミン酸を母体として化学的に合成したペニシリンが開発された。これは初め半合成ペニシリンといわれたが、現在は合成ペニシリンと称している。経口投与のみのものにフェネチシリン、プロピシリン、ジクロキサシリン、フルクロキサシリンがあったが、現在はフェネチシリンのみとなった。注射、経口ともに使用されるものにはオキサシリン、クロキサシリン、注射のみで使用されるものにメチシリンがあったが、すべて販売中止となった。これらはグラム陽性菌のみに有効であったが、アミノベンチルペニシリン(アンピシリン)が開発され、グラム陽性菌・陰性菌ともに有効となり、広域性ペニシリン開発の基礎となった。同様に有効のものにアモキシリン、シクラシリンがある。アンピシリンは耐性菌には効かない。その血中濃度を高くし、副作用を少なくしたものにバカンピシリンとタランピシリン、レナンピシリンがある。そのもの自身には抗菌力はなく、消化管から吸収され、腸壁内のエステラーゼにより加水分解され、アンピシリンとなって作用する(プロドラッグ)。そのほか、グラム陰性菌にのみ有効なピブメリシナムがある。アンピシリン誘導体のヘタシリン、カルベニシリンのプロドラッグであるカリンダシリン、カルフェシリンはいずれも経口で用いられたが、販売中止された。

緑膿菌(りょくのうきん)にも有効なペニシリンに、カルベニシリン、スルベニシリン、チカルシリン、ピペラシリン、メズロシリンがあり、いずれも注射で用いられたが、カルベニシリン、チカルシリン、メズロシリンは販売中止された。アスポキシシリンは有効菌種は少ないが、とくにグラム陽性菌に対し、抗菌力は大であり、注射で用いられる。

②セフェム系にはセファロスポリン系とセファマイシン系の2種がある。またその抗菌スペクトルから、第1世代、第2世代、第3世代に分類されている。

第1世代は、グラム陽性・陰性両菌に幅広い抗菌域をもつが、セラチア、インドール陽性プロテウス、エンテロバクターなどに抗菌力が少なく、緑膿菌には効かないもので、注射用のセファロチン、セファゾリン、セフテゾール、セファピリン、経口剤のセファレキシン、セフロキサジン、セファクロル、セファトリジン、セファドロキシルがこれに属する。

第二世代は、β-ラクタマーゼ(酵素の一種)に対する安定性の増大、すなわち耐性菌に有効であるとともに、とくにグラム陰性桿菌(かんきん)への強い抗菌力を示すもので、セフォチアム、セフロキシム、セファマイシン系のセフォキシム、セフメタゾールがあり、いずれも注射用として用いられる。

第三世代は、β-ラクタマーゼに対する安定性とグラム陰性菌、セラチア、エンテロバクターなど日和見感染の原因菌に対して抗菌力が強い。セフチゾキシム、セフォタキシム、セフォペラゾン、セフメノキシム、セフォテタン、セフブペラゾン、セフピラミド、セフタジジムなどのほかオキサセフェム系のラタモキセフとフルモキセフなどがある。

セフェピム、セファゾプラン、セフィキシム、セフォジジム、セフピロム、セフジニル、セフトリアキソン、セフミノックスは注射で、セフカペンピボキシル、セフテラムピボキシル、セフポトキシムプロキセチルは内服で用いられる。新しくは小児用内服薬として用いられるセフジトレンピボキシル、セフニジルがある。

グラム陰性菌のみに有効なものにピブメリシナム、セフチブテン、セフォキシチンがあり、とくに緑膿菌のみに強い抗菌力を示すものにセフスロジンがある。モノバクタム系では、アズトレオナムとカルモナムがあり、グラム陰性菌のみに有効である。

ペネム系ではファロペネムがあり、グラム陰性・陽性両方に有効で内服である。カルバペネム系にはメロペネム、イミペネム、パニペネムがあり、イミペネムはシラスタチンと、パニペネムはベタミプロンと配合した製剤が用いられている。モノバタム系にはアズトレオナムとカルモナムナトリウムの2種があり、主としてグラム陰性菌に有効である。β-ラクタマーゼ阻害薬のクラブラン酸とスルバクタムはアンピシリンやセフォペラゾンと配合して、耐性菌にも有効な製剤が使用されている。トシル酸スルタミシリン、アンピシリン・スルバクタム、アモキシシリン・クラブラン酸カリウムがその例であり、タゾバクタムナトリウムはピペラシリンナトリウムと配合した製剤がある。

[幸保文治]

ホスホマイシン

β-ラクタム系とは化学構造がまったく異なるが、その作用機序が微生物の細胞壁の合成を阻害する点で類似しており、緑膿菌を含むグラム陰性菌およびグラム陽性菌による感染症に用いられる。

[幸保文治]

アミノ糖系

適応から三つの群に分類される。第1群は主として結核菌に有効なもので、ストレプトマイシンとカナマイシンがある。第2群は主としてグラム陰性菌に作用するもので、カナマイシンの誘導体であるベカナマイシン、ジベカシン、アミカシン、リボスタマイシン、フラジオマイシン、パロモマイシンがあげられる。第3群はグラム陰性菌のうち、とくに緑膿菌に有効なもので、ゲンタマイシン、トブラマイシン、ミクロノマイシン、シソマイシン、アストロマイシン(「フォーチミシン」)、ネチルマイシン、イセパマイシンがあり、特殊なものとして淋(りん)菌に有効なスペクチノマイシン、MRSAに有効なアルベカシンがある。

アミノ糖系抗生物質は消化管から吸収されないので、全身性の作用を必要とする場合は注射しか有効でない。経口的には腸内病原菌を死滅させるか、または白血病患者のように感染症をおこしやすい患者を無菌状態に保つため、一般腸内細菌を死滅または減少させる目的で使用される。

[幸保文治]

クロラムフェニコールとテトラサイクリン系

総合して広域性抗生物質とも称される。グラム陽性および陰性の細菌のみならず、リケッチア、クラミジアにも有効であるからである。クロラムフェニコールは、再生不良性貧血など重篤な副作用を示すことから、現在はほとんど使用されなくなった。

テトラサイクリン系ではオキシテトラサイクリン、テトラサイクリン、デメチルクロルテトラサイクリン、ドキシサイクリン、ミノサイクリンがあり、持効性で血中濃度が高いものへと移行している。

[幸保文治]

マクロライド系

その抗菌スペクトルは、主としてグラム陽性、マイコプラズマに作用して広域性に次いで広いので、中域性抗生物質ともいわれる。エリスロマイシン、キタサマイシン、スピラマイシン、ジョサマイシン、ミデカマイシン、ロキシスロマイシン、ロキタマイシン、クラリスロマイシン、アジスロマイシンがある。耐性菌が比較的少ない。同じ薬効群に、新しくケトライド系のアリスロマイシンがある。

[幸保文治]

リンコマイシン系

リンコマイシンとクリンダマイシンがあげられる。主としてグラム陽性菌に有効である。

[幸保文治]

その他の主としてグラム陽性菌に有効な抗生物質

バシトラシン、グラミシジンS、フシジン酸、バンコマイシンがあるが、バシトラシン、グラミシジンS、フシジン酸は軟膏・貼付(ちょうふ)剤として主として外用に用いられ、バンコマイシンは注射および内服で用いられ、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に有効で、感染症腸炎を適用としているグリコペプチド系抗生物質である。また、バンコマイシン耐性エンテロコッカス・フェシウムを適用菌種とするストレプトグラミン系抗生物質キヌプリスチン・ダルホプリスチン合剤がある。

[幸保文治]

リファマイシン系

リファンピシンが1種あるのみで、結核を適応症としているが、グラム陽性菌・陰性菌ともに有効である。内服で使用する。

[幸保文治]

コリスチン系

コリスチンとポリミキシンBがある。緑膿菌によく用いられたが、現在ではさらに有効なものが開発されたので、使用量は少なくなった。しかし、ポリミキシンBは腸内細菌を減少させるため内服で用いられ、また外用でもよく用いられる。

[幸保文治]

抗結核菌性抗生物質

ストレプトマイシン、カナマイシンのほかに、リファンピシン、サイクロセリンが内服用で、カプレオマイシン、エンビオマイシンが注射で用いられる。サイクロセリンは、副作用もありあまり使用されていない。リファンピジンが主流となっている。

[幸保文治]

ポリエン・マクロライド系

抗真菌性抗生物質で、ナイスタチン、アムホテリシンB、ピマリシンがあり、ナイスタチンは内用で使用され、ピマリシンは点眼液、眼軟膏として用いられる。注射、内用、外用で使用されるのがアムホテリシンBで、注射のできる唯一の抗真菌性抗生物質である。これらは消化管からは吸収されにくいといわれている。トリコマイシンは現在使用されていない。

[幸保文治]

その他の抗真菌性抗生物質

主として白癬(はくせん)菌などによる糸状菌症に有効なもので、ピロールニトリン、シッカニンは外用で、グリセオフルビンは主として内用で用いられるが、外用もある。新しいものに、ミカファンギンナトリウム(「ファンガード」)がある。糸状菌の産生するポリペプチド構造を有する活性物質の誘導体より得られたもので、キャンディン系抗真菌剤といわれている。アスペルギルス属およびカンジダ属による真菌症に有効性が認められている。

[幸保文治]

抗悪性腫瘍性抗生物質

マイトマイシンC、アクチノマイシンD、ブレオマイシン、ペプロオマイシン、ダウノルビシン、ドキソルビシン、アクラルビシン、イダルビシン、エピルビシン、ピラルビシン、ネオカルチノスタチン誘導体ジノスタチンスチラマーがあり、臨床によく使用されている。

[幸保文治]

作用機序

①細胞壁の合成を阻害するもの 細胞膜の外側にはタンパク、脂質、多糖類からなる細胞壁があり、外部から菌体を保護している。β-ラクタム系やホスホマイシンはこの細胞壁の合成を阻害することにより細菌を死滅させる。この細胞壁は高等動物の細胞にはなく、したがってこの作用機序(メカニズム)をもつ抗生物質は生体にはまったく作用しない。

②細胞膜の透過性を変えるもの 細胞膜に働いてその透過性を増加させ、細胞質内物質を外へ出すことにより殺菌作用を現す。ポリミキシンB、ポリエン系抗真菌性抗生物質(アムホテリシンB、ナイスタチンなど)などがある。

③タンパクの合成を阻害するもの 細菌の増殖には細胞内においてタンパクの合成が必要であり、このタンパク合成の過程を阻害することによって殺菌作用を現す。テトラサイクリン、クロラムフェニコール、エリスロマイシン、ストレプトマイシンなどがこの例である。

④核酸の合成を阻害するもの 抗悪性腫瘍剤としての抗生物質がこれである。細胞の増殖に必要な核酸の合成過程を阻害することによって細胞の死滅を図る。

[幸保文治]

副作用

感染症に対する抗生物質の使用は劇的な効果を示したが、また、繁用されることにより、ショック、薬疹(やくしん)といった過敏症症状が多く現れるようになった。抗生物質の副作用は、その系統によって多少差異があるが、ここではそれぞれの代表的な副作用を記す。

ペニシリン系、セフェム系では、発熱、発疹、じんま疹、ショック、下痢、悪心(おしん)、食欲不振、好酸球増多症、偽膜(ぎまく)性大腸炎、ビタミンK欠乏症、ビタミンB群欠乏症、腎(じん)障害、肝障害、菌交代現象がみられる。セフメタゾン、セフォペラゾン、ラタモキセフなどセフェム系の一部では、飲酒による顔面紅潮、心悸亢進(しんきこうしん)、めまい、頭痛、吐き気を催すことが報告されている。アミノ糖系では有名なストレプトマイシンによる難聴すなわち第8脳神経障害がみられる。そのほか腎障害、肝障害、発疹、悪心、嘔吐(おうと)、食欲不振、ショックもみられる。また、筋弛緩(しかん)作用を有する。テトラサイクリン系では消化器障害、歯牙(しが)への色素沈着、肝障害がみられる。リンコマイシン類は偽膜性大腸炎、消化器障害がみられ、クロラムフェニコールは血液障害、再生不良性貧血、顆粒球(かりゅうきゅう)減少、血小板減少がみられ、過敏症状、菌交代現象も多くみられた。ペプチド系、ポリエン系では腎障害、過敏症状が、アムホテリシンBではとくに悪心、嘔吐、食欲不振がみられる。抗悪性腫瘍剤としての抗生物質では白血球減少、血小板減少、出血、貧血、発疹、悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感(けんたいかん)、頭重などがみられ、ブレオマイシンでは脱毛や肺線維症といった不可逆的な副作用もみられる。

一般的に抗生物質の乱用は、耐性菌を増長させるとともに、菌交代現象といった感染症の変化、MRSAなど抗生物質の効かない感染症の増加を招き、また生体そのものにも作用して、望ましくない副作用が現れる。

[幸保文治]

生産

そもそも抗生物質は微生物の産生する化学物質であるが、その化学構造が決定されるや、いち早くその製法が化学合成に移ったクロラムフェニコールをはじめ、ペニシリン系やセファロスポリン系についてはなんら抗菌力をもたない6-アミノペニシラミン酸、7-アミノセファロスポリン酸を培養によって生産し、これをもとにして化学合成を行って、多くの新しい抗生物質が開発されてきた。同じくアミノ糖系のカナマイシンの耐性の理論の研究をもとにして、この一部を化学的に修飾することにより耐性菌にも有効な物質が得られるようになり、本来、微生物の産生物であった抗生物質は、ほとんどが化学的な操作により製造されるようになり、そして、従来多くの化合物を合成したり、多くの微生物の培養により抽出したりしてスクリーニング(選択)してきた抗生物質も、ファロベネムの例のごとくコンピュータ分子設計手法を応用して理論的に創製されるようになった。抗生物質医薬品の基準は、薬事法に基づき「日本抗生物質医薬品基準」(日抗基)により約50年間品質管理が行われてきた。しかし、抗生物質医薬品の製造技術が進んで純度も高くなり、GMP(医薬品の製造及び品質管理規則)などの製造工程管理も充実してきたので、日抗基・収載品目の日本薬局方への移行が決定し、2002年(平成14)12月、第十四改正日本薬局方の第一追補にすべて収載され、日抗基は廃止された(147品目)。第十五改正日本薬局方には141品目が収載されている。新たに承認された抗生物質薬品(製剤)は「日本薬局方外医薬品規格第四部(抗生物質医薬品)」に収載され、順次日本薬局方に移行される。そして、古くて使用されなくなった抗生物質医薬品は徐々に削除されている。現在は新抗生物質製剤の開発は少なくなっている。

[幸保文治]

農薬その他としての用途

抗生物質の医薬品としての発展に伴って、植物の病気の防除に抗生物質を利用する動きがおこった。医薬品として開発されたストレプトマイシン、クロラムフェニコール、オキシテトラサイクリンなどが細菌を病原菌とする植物の病気に対して、また、グリセオフルビンがカビ(糸状菌、真菌)の防除用として利用された。

その一方で、初めから植物の病気防除を目的とした新しい抗生物質の研究開発も行われた。イネのイモチ病は一種のカビでおこり、従来は防除として有機水銀が用いられていたが、有機水銀の残留性と慢性毒性そして環境汚染が問題となって使用不可となり、新農薬の開発が急務とされたことなどが、その背景にある。日本では1953年(昭和28)に研究が開始され、次々と農業用抗生物質が実用化された。主要作物の病害駆除に有効な新抗生物質を開発したのは、日本が初めてである。

抗生物質は化学合成農薬に比べて①低濃度で有効、②保護効果より大きい治療効果、③植物体内へのすぐれた浸透性、④高い選択性、などが特徴としてあげられるが、欠点は連用により耐性菌が出やすいことである。

いくつか例をあげると、イネのイモチ病にはブラストサイジンSやカスガマイシン、イネの紋枯(もんがれ)病にはバリダマイシンが使われており、またストレプトマイシン、オキシテトラサイクリンなどの医療用抗生剤も農薬用として登録されている。

抗生物質のその他の用途として、1949年に子ブタやひなどりなどの飼料に加えると成長を促進する効果が発見されて以来、飼料添加物として世界的に広く利用されている。しかし、すべての家畜に有効なわけではなく、その薬効についても、実験的に効果が立証されているとはいえ、要因はまだ十分に確認されてはいない。

家畜飼料に添加して用いられる抗菌剤は「動物用医薬品」と「飼料添加物」に明確に分類され、使用目的や安全性を確保するために、動物用医薬品は薬事法で、飼料添加物は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」で規制される。

病気の予防治療と成長促進を目的とした動物専用農薬には、チロシジン(細菌感染治療)、ハイグロマイシンB(腸内寄生虫の予防治療)などがある。

食品衛生法には「全ての食品について、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない」という規定があり、動物用医薬品のうち残留基準が設定されていない抗生物質、合成抗菌剤については、畜産物に含有してはならない。ニトロフラン類やクロラムフェニコールといった日本および諸外国で使用が禁止されている物質の違反が目だっている。

現在、日本では飼料安全法に基づいてクロルテトラサイクリン、バシトラシン、デストマイシンAなど21種類の抗生物質が添加物公定書で飼料への混入が認められている。ペニシリンやストレプトマイシンは公定書から削除され使用できない。

動物用医薬品等は畜産食品および水産食品の安定的な供給や、伝染病の防止に大きな役割を果たしているが、動物用と農業用をあわせた抗生物質および合成抗菌剤の使用量が医療用使用量の2倍以上であるとの報告もあり、食品への残留毒性をはじめとして、耐性菌出現の問題、環境汚染等が懸念される。

[斎藤 彌]

『真下啓明他著『抗生物質――正しい使い方と副作用』(金原医学新書)』▽『梅沢浜夫他著『抗生物質――医薬としての新しい認識』(1981・日本薬学会)』▽『日本抗生物質学術協議会編『日本抗生物質医薬品基準解説』(1998・薬業時報社)』▽『厚生省編『日本抗生物質医薬品基準』(2000・大蔵省印刷局)』▽『厚生省編『日本薬局方外医薬品規格第四部(日本抗生物質医薬品)』(2000・大蔵省印刷局)』▽『日本抗生物質学術協議会編『抗菌性物質医薬品ハンドブック2000』(2000・じほう)』

改訂新版 世界大百科事典 「抗生物質」の意味・わかりやすい解説

抗生物質 (こうせいぶっしつ)

antibiotic

〈微生物によってつくられ,微生物の発育を阻止する物質〉をantibioticと呼ぶことを,アメリカのラトガス大学教授S.A.ワクスマンが1941年に提唱した。日本では,これに〈抗生物質〉という語をあてている。1929年のA.フレミングによるペニシリンの発見,38年から41年にかけてのH.W.フローリーらによる〈ペニシリンの再発見〉以降,新しい抗生物質の探索が世界的に始まった。したがって,抗生物質という言葉も物質も比較的新しいものである。40年以降,ストレプトマイシン,クロラムフェニコール,テトラサイクリンなどのすぐれた抗菌力をもつ抗生物質がつぎつぎに発見され,細菌感染症の治療は飛躍的に進歩した。その後のたゆまぬ新抗生物質の発見とその改良により,不感受性菌や耐性菌の問題もほとんど克服され,長い間恐れられてきた種々の伝染病(結核,赤痢,腸チフスなど)の重圧から人類は解放された。今日では,抗生物質の用途は,ヒトや家畜の医薬品としてのみならず,農薬や発育促進を目的とした家畜飼料添加など広くなっている。ワクスマンが提唱した抗生物質の定義は現在では狭義のものとなり,現在の概念からみれば,ワクスマンのそれは抗菌性抗生物質といえる。その後の抗生物質の発展により,制癌(抗腫瘍)抗生物質や抗ウイルス抗生物質も出現し大きな比重を占めるようになった。したがって現在では,抗生物質は〈微生物によってつくられ,微生物その他の細胞の発育または機能を阻止する物質をいう〉という概念のもとに用いられている。なお,高等植物および動物の組織から得られる同様の作用をもつ物質を抗生物質に含める場合もある。また,微生物がつくる物質のなかには,抗菌作用を示さず,酵素阻害作用や特異的薬理作用をもつ物質も見いだされ,医薬品としての有効性が追求されている。これらの物質は,生産する微生物の生育に必須ではないという意味で,〈微生物の二次代謝産物〉と呼ばれ,抗生物質もそのなかの一部と考えられるようになっている。このように抗生物質の概念の変遷は,微生物を利用する学問研究の進歩をそのまま物語っているといえよう。

現在までに発見された抗生物質の数は4000を超え,3万以上の誘導体がつくられ,50以上のものが臨床的に使用されている。日本は,昔から発酵技術(酒,みそ,しょうゆ等)が進んでいるため,抗生物質の分野でも世界的水準を保ち,抗生物質生産は医薬品のなかでも上位を占めている(1994年日本の医薬品の生産高5兆7500億円のうち抗生物質は約4000億円)。抗生物質の発見により,人類ははじめて細菌,リケッチア感染症を克服し,癌治療においても,まだ不十分ながら抗腫瘍抗生物質は大きな役割をはたし,今後とも期待が寄せられている。抗カビ,抗ウイルスまた新しい薬理作用をもった抗生物質,微生物生産物の開発は現在も続けられ,抗生物質は人類の健康に貢献することきわめて大きい。

抗生物質の発見史

2種の微生物を同時に培養した場合に,一方の微生物の発育が阻止されることを拮抗現象antagonismと呼ぶが,拮抗現象の研究はJ.ティンダル(1876),パスツール(1877)に始まるといわれている。1900年に入って,何人もが拮抗現象を有する物質を抽出し,ミコフェノール酸などが報告されたが,医薬品としての利用は考えられていなかった。28年A.フレミングが偶然にペニシリンを発見した。ブドウ球菌を培養した寒天培地の上にアオカビの1種Penicillium notatumが入り込み,アオカビが生えたまわりにはブドウ球菌は生えていなかったのである。しかし,アオカビの培養液中から強い抗菌作用で低い毒性の物質を抽出し,それをペニシリンと名づけたときも,医薬品としての応用は考えられなかった。

抗生物質の研究は,38年ころからペニシリンの純粋分離の研究に着手したイギリスのH.W.フローリー,E.B.チェーンの〈ペニシリンの再発見〉に始まる。これにより,微生物が生産する物質のなかには強力な抗菌作用をもつものが存在し,その物質が治療薬になりうるという指導原理が生まれたのである。39年R.J.デュボスは,バチルス菌Bacillus brevisの培養液からグラム陽性細菌の増殖を阻止する物質を結晶として分離し,チロトリシン(のちにグラミシジンとチロシジンの2物質に分けられた)と名づけた。39年からの20年間は抗生物質の黄金時代であり,つぎつぎと新物質が発見された。ストレプトマイシン(1944)に続いて,細菌ばかりでなくリケッチアと大型ウイルスにも作用するクロラムフェニコール(1945),クロルテトラサイクリン(1948),オキシテトラサイクリン(1950)が発見された。これらは広範囲スペクトル抗生物質であり,適応症が著しく拡大されたばかりでなく,経口投与可能のものもあり,抗生物質療法は急速に普及した。占領下の日本にも緊急輸入され,当時流行した発疹チフス,腸チフス,赤痢などの防疫に貢献し,結核,梅毒,恙虫(つつがむし)病などにもきわめて威力を発揮した。52年にはエリスロマイシンも発見された。

抗菌性抗生物質の開発史は,別の見方をすれば,耐性菌との闘いの歴史であるともいえる。とくにブドウ球菌,腸内細菌(赤痢,腸チフスなど),結核菌において深刻で,抗生物質が広く用いられるようになってしばらくして,高頻度で耐性菌が分離され,多剤耐性菌も出現するようになった。しかし現在では,耐性機構も詳しく研究され,耐性菌にも有効な薬剤,あるいはもともと抗生物質が効きにくい緑膿菌や変形菌にも作用する薬剤が開発されている。ペニシリンやセファロスポリンなどβラクタム抗生物質は細菌がつくるβ-ラクタマーゼという酵素によってこわされるが,6-アミノペニシラン酸の発見(1959)によって,これを出発材料としてβ-ラクタマーゼに抵抗性の,天然のペニシリン類よりすぐれた半合成ペニシリンが開発されるようになった。同様のことが7-アミノセファロスポラン酸を用いる半合成セファロスポリンについても行われ,現在でも半合成βラクタム抗生物質は最も広く用いられている。それ以降,いっそうすぐれた抗生物質を得る方法として,抗生物質の半合成は,リファマイシン類,テトラサイクリン類,アミノ配糖体,マクロライド抗生物質類その他に広く用いられ成果をあげている。梅沢浜夫は,ストレプトマイシン耐性結核菌に有効なカナマイシンを発見したが,カナマイシン耐性機構の研究から,リン酸転移酵素やアセチル化酵素などによる不活化機構を見いだし,これらの酵素の作用を受けないジベカシンの合成に成功した。耐性機構に基づいて有効な物質を得る方法論を築いたといえる。

抗カビ抗生物質としては,ナイスタチン(1950),トリコマイシン(1951)などをはじめとして,いくつもの抗生物質が見いだされているが,毒性が高く,ほとんどが外用に限られる。抗ウイルス抗生物質も探索されているが,まだ有効なものは見いだされていない。一方,抗腫瘍抗生物質は,世界にさきがけて梅沢浜夫が実験動物腫瘍を試験法に採用しザルコマイシン(1953)を発見して以来,抗腫瘍抗生物質の探索は世界的に行われるようになった。癌の治療に用いられている抗生物質も,現在までに10種ほどになり,かなりの成果をあげているが,今なお盛んに研究が行われている。65年ころから,微生物の生育は阻害せず動物の特定の酵素を阻害する物質(酵素阻害剤)の探索が梅沢浜夫らによって開拓され,新しい薬理作用を示す医薬品を微生物生産物から得る道が開かれた。

抗生物質を生産する微生物

抗生物質を生産するカビ,放線菌,細菌などは,ほとんど土壌から分離されている。世界中いたるところの土壌が採取され,高地あるいは海洋など人間が近づきがたい場所からも土が拾われ,菌が分離されている。純粋に分離培養された菌の一つ一つについて,抗生物質生産の有無をいろいろな試験法で調べ(スクリーニングという),有効な物質を分離精製する。現在までに得られている抗生物質のうち約60%が放線菌由来のものであり,治療に使用されている抗生物質の90%以上が放線菌によって生産されていることから,新しい放線菌の探索が今なお続けられている。放線菌は,カビと細菌のいくつかの性状を併せもつ微生物である。抗生物質名の語尾に〈マイシンmycin〉がついているものが非常に多いが,これは放線菌Actinomycetalesに由来するものであることを示す。抗生物質を生産する多くはバチルス属bacillusのものであり,カビではアオカビ,コウジカビなど各属のものがある。工業生産のためには,生産能の最も高い菌を選び出し,さらに,これにX線や紫外線照射や突然変異剤を作用させたりして,いっそう高い生産能をもつ菌に改良する。ペニシリンは現在,最初のころの菌株より数千倍の生産能をもつ菌を用いている。最近の遺伝子操作技術もまた,抗生物質の生産性の向上や新抗生物質の探索といった方面で利用研究が進められている。

各種の抗生物質

抗菌性抗生物質

細菌はグラム染色によりグラム陽性菌とグラム陰性菌に大別され,グラム陽性菌と陰性菌では,抗生物質に対する感受性,抵抗性が異なる。グラム陽性菌には,化膿性疾患を起こすブドウ球菌,溶血性連鎖球菌(溶連菌),肺炎双球菌,炭疽菌,ジフテリア菌などがあり,グラム陰性菌には,大腸菌,赤痢菌,チフス菌,コレラ菌,緑膿菌などがある。結核菌は,抗酸性染色という染色法で区別され,抗酸菌という群に属する。

(1)ペニシリン,セファロスポリン類 6-アミノペニシラン酸(6-APA)に化学的に任意の側鎖をつけることにより,多数の半合成ペニシリンが開発されている。そのなかには,ペニシリナーゼに安定で耐性菌に有効な誘導体やグラム陰性菌,緑膿菌に有効な抗菌スペクトルの広い誘導体あるいは経口投与可能なものなどがある。セファロスポリンCは,ペニシリンより酸性での安定性が高く,ペニシリナーゼにも強いことから,7-アミノセファロスポラン酸(7-ACA)を出発材料としてペニシリン類と同様にすぐれた誘導体がつぎつぎと開発され,非常に広く用いられる。

(2)ストレプトマイシン,カナマイシン類 ワクスマンによって1944年に見いだされたストレプトマイシンは,とくに抗結核薬としてすぐれ,人類を結核の恐怖から救ったことで特筆される。57年梅沢浜夫によりストレプトマイシン耐性菌に有効なカナマイシンが発見され世界各国で使用されるようになり,さらにカナマイシン耐性菌に有効なジベカシン(1971)が耐性機構の研究に基づいて開発された。これらは構造的にアミノ配糖体抗生物質と呼ばれるが,耐性菌や緑膿菌などの不感受性菌にも有効なアミノ配糖体抗生物質がつぎつぎと開発され,現在ではゲンタマイシン,トブラマイシン,アミカシン,シソマイシン,フラジオマイシン(ネオマイシン),パロモマイシンその他が臨床的に用いられている。アミノ配糖体抗生物質は,経口投与により吸収されないので注射で用いるが,強弱の差こそあれ聴力障害などの副作用を伴う。なお,抗結核薬としては,耐性菌の出現を抑え副作用を軽減する目的から,多剤併用を行うが,パス,ヒドラジドなどの合成剤に併せて,抗生物質としてアミノ配糖体のほかにサイクロセリン(オキザマイシン),リファンピシンなどが用いられ,耐性結核菌の問題もあまり深刻でなくなった。

(3)クロラムフェニコール P.エールリヒにより1947年に発見された広範囲スペクトル抗生物質で,クロラムフェニコールの出現により,それまで治療困難だった腸チフスをはじめとする各種疾患の治療が可能となり,広く使われるようになった。しかし,まれに起こる造血器障害などの重篤な副作用のため,現在ではその使用は著しく制限されている。工業的に完全合成されるようになったはじめての抗生物質である。

(4)テトラサイクリン類 クロルテトラサイクリン(商品名オーレオマイシン),オキシテトラサイクリン(商品名テラマイシン)が代表的なもので,グラム陽性菌および陰性菌に広範囲の抗菌スペクトルを示し,臨床的に広く使われている。通常,内服で用いられるが,静脈注射,外用もある。副作用として,胃腸障害,肝臓障害,光線過敏症(皮膚の色素沈着など)が知られる。

(5)バイオマイシン フィンレーA.C.Finlayらにより51年報告された水溶性塩基性物質で,ストレプトマイシン耐性菌の発育も阻止する。結核菌その他の抗酸菌のみに作用するので,二次抗結核剤としてだけ用いられる。

(6)エリスロマイシン エリトロマイシンともいう。52年にマクガイアJ.M.McGaireらによって発見された,構造的に大きな環状構造をもちマクロライド系に属する抗生物質。主としてグラム陽性菌およびリケッチアの発育を阻止する物質として得られた。内服で与えても吸収がよく,組織移行性が高く,副作用も少ないので,よく用いられる。秦藤樹らによって発見されたロイコマイシン(キタサマイシン),梅沢浜夫らのジョサマイシンもマクロライド系に属し,スピラマイシンもこの系に属する。生物活性,耐性などもエリスロマイシンに類似しており,治療薬として用いられている。

(7)コリスチン アミノ酸のつながった環状ペプチド構造をもち,ポリミキシンBも類似物質。ともにバチルス属の細菌から見いだされ,グラム陰性菌にのみ有効で,とくに他の抗生物質に比べ緑膿菌に強い作用をもつことが特徴である。比較的毒性が強いが,内服,注射などで用いる。

上に述べてきた抗生物質以外で現在治療薬に用いられているおもなものには,バシトラシン(環状ペプチド),グラミシジン(鎖状ペプチド。グラム陽性菌に有効で,主として外用で用いる),フシジン酸(ステロイド構造。グラム陰性菌に有効で,内服,外用する),ホスホマイシン(グラム陽性菌および陰性菌に広い抗菌スペクトルをもち,内服あるいは注射で用いる),ノボビオシン(ブドウ球菌などのグラム陽性菌および一部のグラム陰性菌に有効で,内服,注射),リンコマイシン(グラム陽性菌に作用し,内服,注射)などがある。

抗真菌(抗カビ)抗生物質

人体のカビ疾患は,カンジダ菌の肺,肝臓などの感染による重篤な症状や,白癬(はくせん)菌による水虫などの皮膚疾患が知られており,とくにこれらの菌に対する有効物質が求められている。今までに見つけられているものは,毒性が強く,主として外用で用いられる。ナイスタチン(1947),トリコマイシン(細谷省吾発見,1952),アンフォテリシンB(1955),ピマリシン(1955),ペンタマイシン(梅沢純夫発見,1958)などは,化学構造からポリエンマクロライド抗生物質と呼ばれる。これらは白癬菌,カンジダなどに作用するが,経口で吸収されず,注射では毒性が強い。その後,アザロマイシンF(1960),バリオチン(竹内節男,米原弘ら発見,1959),ピロルニトリン(有馬啓ら発見,1965)が得られているが,白癬菌に対する外用に限られる。

(1)グリセオフルビン ペニシリン再発見前にイギリスでカビから分離された。内服および外用薬として用いられるが,白癬菌以外の真菌症には無効である。

(2)トリコマイシン 腟トリコモナスに対する作用を指標として分離され,腟カンジダ症,腟トリコモナス症,白癬菌症その他の皮膚真菌症を主とし,腟錠と軟膏がつくられている。

抗ウイルス抗生物質

日本脳炎,狂犬病,インフルエンザその他のウイルス病に対する抗生物質も探索されているが,まだ使用できる抗生物質は見つかっていない。ウイルスだけを殺して寄生細胞には無害な物質を探す困難さがあり,またウイルス病の予防に有効なワクチンのあることにもよると思われる。

抗腫瘍抗生物質

癌細胞は外部から侵入した病原体と異なり正常細胞が癌化したものであって,選択的に癌細胞だけを殺す薬は得られていない。日本では,世界にさきがけて実験動物腫瘍を用いて制癌抗生物質の探索を始め,この分野では世界の水準の先端にあるといえる。日本で発見され臨床的に用いられているものに,秦藤樹のカルチノフィリン(1954),マイトマイシン(1956),梅沢浜夫のブレオマイシン(1966),ペプロマイシン(1977),アクラシノマイシンA(商品名アクラルビシン,1977),立岡末雄のクロモマイシンA3(1955),石田名香雄のネオカルチノスタチン(1965)があり,とくにブレオマイシン,マイトマイシンは外国でもよく用いられている。外国で発見されたもので治療に用いられているものに,アクチノマイシンD,ダウノルビシン(商品名ダウノマイシン),ドキソルビシン(商品名アドリアシン)がある。一般に,胃癌,肺癌などの内臓癌には制癌剤が効きにくいが,ドキソルビシンは各種内臓癌に効くといわれている。ドキソルビシンの心臓への毒性を軽減したものがアクラシノマイシンAである。熱帯植物から抽出された制癌剤メイタンシンは微量しか得られない欠点があるが,これの関連物質が放線菌から分離された(アンサマイトシン,武田薬品工業,1979)。多量に得られる有利さがあり,微生物利用のすぐれた点を示す好例といえる。

(1)ブレオマイシン 66年梅沢浜夫らにより見いだされた。扁平上皮癌に著しい効果を示すものであり,ブレオマイシンの発見により,それぞれの癌に有効な薬を見つけ出す可能性を導いた。

(2)マイトマイシン 1956年秦藤樹らによって見いだされた。多くの同族体を含むが,このうちマイトマイシンCが抗腫瘍剤としてすぐれ,臨床的には白血病,肉腫などに広く使用されている。

特異酵素阻害物質

65年ころから梅沢浜夫らによって新しく開拓された分野で,微生物生産物から,抗生物質的活性に基づかないで,動物の酵素を阻害する物質を探索し,新しい薬理作用をもった治療薬を得ようとするものである。そのうち,ペプシンを阻害するペプスタチンは胃潰瘍,十二指腸潰瘍に有効であり,カテコールアミン類合成を阻害するフザリン酸は血圧降下作用をもち循環器系の病気に有望である。またアミノペプチダーゼ阻害のベスタチンは,免疫系を促進する作用がある。新しい医薬品を開発するために今後ますます発展する分野といえる。

抗生物質の作用機序

感染症の化学療法に用いられている薬剤は,病原微生物の増殖を阻止するが,宿主の細胞への影響は少ない。これを〈選択毒性〉といい,化学療法の基礎概念である。それぞれの薬剤について作用機序を生化学的,分子生物学的に明らかにすることにより選択毒性を説明できることが多く,またそれに基づいて新しい薬剤を開発できる可能性がある。また作用機序の研究は,細胞分裂,生体高分子合成,エネルギー代謝など細胞の基本的機構を解明するうえでも大きな貢献をしている。ペニシリン,セファロスポリン類は,細菌の細胞壁の生合成を阻止するが,動物細胞の場合は細胞壁をもたないのですぐれた選択毒性を示す。ストレプトマイシンをはじめとする一群の抗生物質は細菌のタンパク質合成を阻害するが動物細胞のそれをほとんど阻害しないことが選択毒性のもとである。これは,タンパク質合成を行うリボソームが細菌と動物細胞とは異なっていて,抗生物質が動物細胞のそれには結合しないことによる。このグループには,アミノ配糖体抗生物質,テトラサイクリン類,クロラムフェニコール,エリスロマイシンなどのマクロライド抗生物質,バイオマイシンが含まれる。リファンピシンは細菌細胞のRNA合成酵素に結合する。ナイスタチンなどのポリエン抗カビ抗生物質は,カビの細胞膜のコレステロールに作用するが,動物細胞の細胞膜にも作用するので,毒性は比較的高い。ノボビオシンは細菌のDNAジャイレースDNA gyrase(細菌DNAの二重らせんのよりをもどす酵素)に作用する。モネンシン,サリノマイシンなどは,金属イオンとキレートをつくり,イオノフォア抗生物質と呼ばれる。細胞のエネルギー産生を阻害するアンチマイシン,オリゴマイシンなどは,選択性がなく,したがって毒性も強いが,生化学的には重要な試薬となっている。一方,臨床的に用いられている制癌抗生物質のほとんどはDNAに結合してDNAを切断したり核酸合成を阻害することが作用機序であるが,これらは,癌細胞のみならず分裂の盛んな正常細胞にも作用するので,癌に対する選択毒性はあまり高いとはいえず,造血器障害などの副作用が強い。有糸分裂装置に作用するビンカアルカロイドやアンサマイトシンもある。抗ウイルス剤として得られたツニカマイシン(田村学造ら,1971)は,細胞膜などの糖タンパク質合成を阻害する作用をもっている。

抗生物質の副作用

おもな副作用には次のようなものがある。(1)アレルギー反応(薬剤過敏症) 代表的なものは,ペニシリンなどβラクタム抗生物質で起こるショック(いわゆるペニシリンショック)である。1956年東大教授尾高朝雄が歯の治療の際に用いられたペニシリン注射でショック死し,世の注目をあびた。発生頻度は低いが,重篤な場合には死に至る。使用前に皮膚反応テストを行う。経口ペニシリンも開発されたが,内服でも起こる場合もある。(2)感覚器および神経障害 ストレプトマイシンが結核の特効薬として登場してまもなく患者が聴神経を侵され,俗に〈ストマイつんぼ〉という言葉が生まれた。アミノ配糖体抗生物質やバイオマイシンは,長期の大量使用によって第8脳神経障害を起こす。腎臓に障害がある場合は血中濃度が高く持続するので,これらの薬剤を長期間使うときは腎臓や聴力の検査をひんぱんに行うべきである。(3)腎臓障害 薬剤が腎臓から排出される以上,程度の差はあるが腎臓に障害を与える抗生物質は多い。長期間使用の際には尿検査を行う。(4)肝臓障害 マクロライド抗生物質,テトラサイクリン,クロラムフェニコール,ノボビオシンなどは肝臓障害を起こすことがある。血液検査による肝機能検査が重要である。(5)造血器障害 クロラムフェニコールにより,まれに再生不良性貧血を起こすことがあり,致死率は高い。このため,クロラムフェニコールは使用が制限されるようになった。(6)胎児,新生児に対する影響 新生児にクロラムフェニコールを与えると,嘔吐,不整呼吸,虚脱などのグレー症候群を呈する。テトラサイクリンは,胎児,新生児の骨や歯に沈着し,発育を悪くすることがある。(7)菌交代症 口腔,上気道,消化管,腟などにはいろいろな細菌が一定の比率で住みついて生理的役割をはたしているが,抗生物質投与により薬剤感受性の違いからこの比率がくずれ菌交代現象を生ずる。ブドウ球菌腸炎(広域抗生物質を投与中,耐性ブドウ球菌が腸管内で増殖して腸炎を起こす),カンジダ症(抵抗力の減じた患者に多量の抗生物質を長期にわたり使用するとカビであるカンジダ・アルビカンスCandida albicansにより腸管カンジダ症を起こすことがある),偽膜性腸炎(嫌気性の耐性クロストジウムによる菌交代症腸炎で,発熱,腹痛,下痢を呈し死に至ることもある)などが知られている。(8)抗腫瘍抗生物質による副作用 現在用いられている制癌剤は,細胞分裂の盛んな正常組織にも作用するので,宿命的に白血球減少,免疫力低下,胃腸障害,脱毛などの副作用を伴う。ブレオマイシンは,骨髄にはあまり分布せず骨髄障害は低いが,肺繊維症を起こすことがある。肺毒性の低いペプロマイシンが開発された。ドキソルビシンなどのアントラサイクリン系抗生物質は心臓毒性をもつことが特徴的である。最近,心臓毒性の少ないアクラルビシンが開発された。

→化学療法 →細菌

執筆者:鈴木 日出夫

農薬,獣医畜産への抗生物質の利用

主要作物の病害防除の目的で新抗生物質を探究したのは日本が最初である。イネのいもち病は1種のカビによって起こる。1950年代までは,いもち病の防除剤として,有機水銀剤が広く用いられていた。しかし,この残留性と慢性毒性が問題となり,また環境汚染などの問題も加わって利用できなくなり,新薬の開発が求められた。これが契機となって,ブラストサイジンS(住木諭介ら,1958),カスガマイシン(梅沢浜夫ら,1965)が開発された。そのほかイネの白葉枯病に対するセロサイジン(住木諭介ら,1958),イネの紋枯病に対するバリダマイシン(武田薬品工業,1971),モモの黒斑病とリンゴの斑点葉枯病などに対するポリオキシン(鈴木三郎ら,1958),うどんこ病に有効なミルディオマイシン(武田薬品工業,1983)などがある。医薬として開発されたストレプトマイシン,オキシテトラサイクリンなども農薬用抗生物質として登録されている。家畜,家禽の感染症に対しては,医薬品と同じ抗生物質も使用されるが,ヒトへの影響,耐性菌出現の問題から,動物専用の抗生物質の開発が盛んである。動物に使用した場合,食用に供される肉,乳,卵などに残留しないよう,抗生物質ごとに使用する動物の発育期,出荷前の使用禁止期間が決められている。動物専用としては,細菌感染を対象とするチロシジン(1961),チオストレプトン(1955),腸内寄生虫の予防と治療にハイグロマイシンB(1958),デストマイシンA(1965),コクシジウム症用のモネンシン(1967),サリノマイシン(1974)などがある。経口的に長期投与を行っても副作用の少ない抗生物質が飼料に添加され,家畜の発育促進に用いられる。病気に対する抵抗性を高め死亡率を減少させるほか,腸内の有害菌の発育を抑え有用菌の繁殖を促す作用がある。人畜共通の抗生物質もあるが,チオペプチン(1970),マカルボマイシン(1970)などが動物専用である。

執筆者:鈴木 日出夫+高橋 信孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「抗生物質」の意味・わかりやすい解説

抗生物質【こうせいぶっしつ】

→関連項目アクチノマイシン|エリスロマイシン|オキシテトラサイクリン|化学療法|カンジダ|菌交代症|クロラムフェニコール|クロルテトラサイクリン|クロロマイセチン|抗菌スペクトル|コリスチン|手術|性病|耐性菌|炭疽|丹毒|腸炎|ツツガムシ病|テトラサイクリン|とびひ|トリコマイシン|猫ひっかき病|脳脊髄膜炎|敗血症|発疹チフス|鼻疽|【ひょう】疽|放線菌|明治製菓[株]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

病院でもらった薬がわかる 薬の手引き 電子改訂版 「抗生物質」の解説

抗生物質

病原微生物の増殖を抑える物質を微生物からとり出し、培養してつくった薬を抗生物質といいます。

抗生物質は主として病原微生物に作用し、感染症の原因そのものを治療する原因療法剤で、生体にはほとんど影響を与えないという特長があります。

副作用も少なく、感染症の治療によく使われています。

ペニシリン系抗生物質、セフェム系抗生物質は、ともに、細菌の細胞壁を破壊して細菌を死滅させる作用がある薬です。

ペニシリン系抗生物質は、抗生物質としてもっとも早く発見されたもので、いろいろな種類の細菌に効く広域スペクトル型(広域用)ペニシリン剤などがあります。

また、セフェム系抗生物質は、次々と効力の強い、安全性の高い薬が開発され、現在では抗生物質の生産量の多くを占めています。

そのほか、ペニシリン系・セフェム系の抗生物質の効力が及ばない病原微生物による感染症の治療に、マクロライド系抗生物質、テトラサイクリン系抗生物質、クロラムフェニコール系抗生物質、アミノグリコシド系抗生物質(いずれも、細菌が生育するのに必要な

出典 病院でもらった薬がわかる 薬の手引き 電子改訂版病院でもらった薬がわかる 薬の手引き 電子改訂版について 情報

化学辞典 第2版 「抗生物質」の解説

抗生物質

コウセイブッシツ

antibiotics

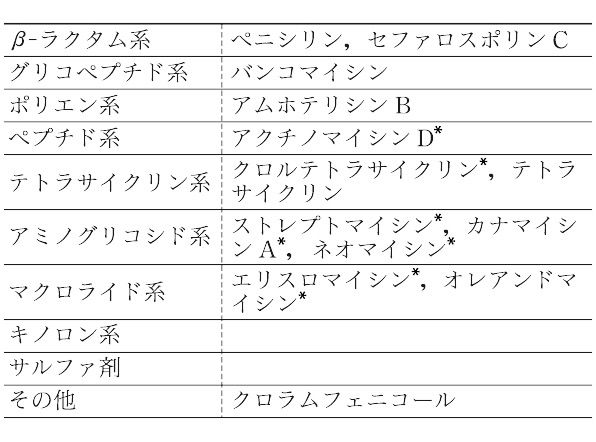

生物,とくに微生物によってつくられた物質で,ほかの微生物の発育や機能を阻害するものをいう.また,それらに化学変換,修飾をほどこしたものも含む.1929年,A. Fleming(フレミング)によって,アオカビ中に発見されたペニシリンは,1941年,H.W. Florey,E.B. Chainらの協力研究によって臨床的に使われ,第二次世界大戦中に威力を発揮した最初の抗生物質である.現在知られている抗生物質の数は4000を超え,臨床的に使用されているものは150種類余りである.農薬として使用されるものや,家畜の発育促進の目的で飼料に添加されるものもある.おもなものをその構造により分類すると,表のようになる.現在では,MRSA(メチシリン耐性黄色ぶどう球菌)やVRE(バンコマイシン耐性腸球菌)といった,各種抗生物質が効かない耐性菌の出現が重大な問題となっている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抗生物質」の意味・わかりやすい解説

抗生物質

こうせいぶっしつ

antibiotics

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「抗生物質」の解説

抗生物質

妊娠・子育て用語辞典 「抗生物質」の解説

こうせいぶっしつ【抗生物質】

「抗菌薬」のページをご覧ください。

出典 母子衛生研究会「赤ちゃん&子育てインフォ」指導/妊娠編:中林正雄(母子愛育会総合母子保健センター所長)、子育て編:渡辺博(帝京大学医学部附属溝口病院小児科科長)妊娠・子育て用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の抗生物質の言及

【化学療法】より

…44年,結核菌を含めた広い範囲の細菌種に有効なストレプトマイシンが発見された。抗生物質antibioticsと呼ばれることになったこれら微生物由来の抗菌物質は,その後主として大きな製薬会社の手に移って開発がすすめられ,クロラムフェニコール,クロルテトラサイクリン,オキシテトラサイクリン,エリスロマイシンをはじめとして数多くの有効物質が発見されることになった。すぐれた発酵工業技術の伝統のある日本は,この分野でもアメリカとならんで世界の最先端の地位を築き,梅沢浜夫のカナマイシンをはじめとして各種の有用抗生物質を発見してきた。…

【日和見感染】より

…感染抵抗力が低下する理由としては,白血病,悪性リンパ腫,癌,糖尿病などの病気がある場合,免疫抑制剤,抗癌剤,放射線療法,大手術,体内への人工材料の挿入などの医療行為が行われる場合,およびその両者による場合がある。また長期にわたって大量の抗生物質を用いると,病原性の強い微生物を殺し,薬剤耐性があり,しかも病原性のきわめて弱い微生物の増殖を許すことになるので,日和見感染の重要な誘因になる。日和見感染はまた病院内で発生することが多い。…

【薬用植物】より

…

[薬用植物とその利用形態]

薬用植物は下等植物から高等植物まで,小は細菌から大は樹木まで幅広くみられる。抗生物質の多くは土中の細菌類から単離されるため,細菌も薬用植物に含めるようになった。顕花植物,シダ植物,コケ植物,藻類,地衣類,菌類のすべてに薬用植物が知られてはいるが,それらの間ではコケ植物の利用は比較的少ないように思われる。…

※「抗生物質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...