改訂新版 世界大百科事典 「ヨーロッパ」の意味・わかりやすい解説

ヨーロッパ

Europe

一般にヨーロッパという場合には,地理的概念としてのヨーロッパと,歴史的文化概念としてのヨーロッパとの二つが考えられる。

地理的概念としてのヨーロッパ

自然地理的概念

地理的にも,自然地理と人文地理によって異なるが,まず自然地理学的意味でのヨーロッパは,東洋の全域を胴体としたユーラシア大陸の西方に突き出た半島にすぎず,その総面積も約1000万km2で,アジア部分の4分の1にも達しない地域である。またもともと陸続きのアジアとヨーロッパとの境界線は,細部についての種々の議論があるにせよ,地理学の方では,大体北から南に走るウラル山脈を基軸として南に下がり,カスピ海から,黒海の入口ボスポラス海峡を結ぶ線とみるのが常識である。それゆえ面積の上では,ウラル山脈の西に広がる坦々たるロシアの大平原とその延長とが大部分を占めているわけで,西に進んでスカンジナビア半島とカルパチ(カルパティア),アルプスの両山脈にきて,初めて険しい山岳地帯に出くわし,やがて大西洋および地中海,あるいはまたバルト海,北海の複雑な海岸線に達するというのが,だいたいのヨーロッパの地形である。

またヨーロッパの気候は,アジアと比べればおおむね温暖で,海洋性気候の恩恵を受ける地域が多く,ロシアの内陸の乾燥地や極北および一部のステップ地帯のほかは,不毛の地はきわめてまれである。次に山脈では,その南半分には西から数えてピレネー,アルプス,カルパチ,ディナル・アルプスがあり,バルカンに入るとバルカン山系の山並みがつづき,さらにイタリア半島にはアペニノ山脈が南北に走って,それぞれ複雑な地形を示している。しかしこれらの山脈も,アジアにおけるヒマラヤ山系のような人畜の近より難い大山脈ではなく,渓谷や盆地にはかなり高所にまで古くから集落ができていたため,一方では各小地域ごとの多様な団体形成がみられる反面,他方では地域相互間の文化の伝播(でんぱ)や物質の交易が,とだえることなく続いていた。

ヨーロッパの河川は,日本のように山岳の多い島国のそれとは違い,おおむね一年中水量ゆたかなゆるやかな流れが多い。そのため船舶による河口からの遡行距離がきわめて長く,河川による交通は陸路をしのぐものがあった。古代の沿海文化が中世の内陸文化に移行しても,河川に沿った無数の中世都市が交易の拠点となりえたのである。

人文地理的概念--三つの地域

次に人文ないし歴史地理学的に考えてみると,ヨーロッパは大きく分けて次の三つの地域にまとめることができる。まずその第1は,ギリシア,ローマの古代高度文明の栄えた地中海を内海とする地域である。この地域はだいたいアルプスを境に北とはかなりはっきりと区別され,古くはアフリカ北部,エジプト,パレスティナ,小アジアなどとともに,総じて地中海志向の世界であった。ここではナイル川は別として,アルプスの雪解け水をたたえた北イタリアのポー川を除いては,一般に急流が多く,土地は乾燥したやせ地で,アルプス以北のように肥沃な耕地や森林は認められない。産物も小麦が主で,あとはオリーブ,ブドウ,イチジクなど,古代からの作物が品種の改良もなく,伝統的技術で作られているところが多い。沿岸交易で港湾都市が発達したが,内陸農村との有機的な関連の少ない中継商業の性格が強かった。

第2は,西ヨーロッパ地域で,アルプス以北,東はドナウの支流タイス川とバルト海に注ぐワイクセル(ビスワ)川を結び,北はスカンジナビア半島およびイギリスを含む,いわば本来のヨーロッパ地域である。ここは大西洋の暖流の影響を受けて海洋性の気候に恵まれ,雨量も一年中ほぼ平均していて,針葉樹林と広葉樹林が繁茂して豊かな森林があり,地味もきわめて肥沃なため,耕地と牧草地に覆われ,各種の麦類はもちろん,ジャガイモや多様な野菜・果樹が作られ,また酪農もきわめて盛んである。したがって地中海地域が石の文明であるとするならば,ここは基本的には木の文明の舞台である。しかも前述のように,この地域の河川が交易の便をもたらしたため,11,12世紀以降,多数の都市が内陸各地に成立し,農村と不可分な経済関係を保ちつつ,やがて地中海地域をしのぐ先進性を発揮することができた。

第3は,東ヨーロッパ地域で,ここはロシア平原といわゆる東欧諸国を含むヨーロッパ大陸の胴体の部分である。その内陸部は,いずれも海から遠く,気候は大陸型で,黒海沿岸を除いては,冬は極度に寒く雨量は少ない。北部には針葉樹林が多いが,南東部一帯にはステップ地帯があり,ただウクライナ地方を中心とした地域だけが,最も肥沃な黒土地帯で,すでに古代から有名な穀倉地帯であった。一般にロシア平原は地形そのものが特色のない単調なひろがりであるため,西ヨーロッパにみられるような各地域の個性や特色は認められず,近世初頭に至るまで,粗放な農業と牧畜の世界にとどまった。この地域が西ヨーロッパの影響を受けて近代化に進んだのは,18世紀以降のことであり,大規模な自然改良とともに,各地に工業地帯を創り出したのは,ようやく第1次世界大戦後のソビエト連邦の政策によるものである。

→地中海 →東欧

歴史的概念としてのヨーロッパ

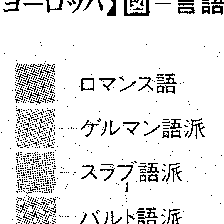

以上のおおざっぱな三つの地域は,おもしろいことに,ヨーロッパの民族的・宗教的な分布とも,ほぼ対応している。すなわち第1の地域の住民はもっぱらラテン系で,宗教ではローマ・カトリックの信者が圧倒的に多い。また第2の地域は,フランスに含まれているケルト族およびラテン系諸族を除けば,ドイツはもちろん,イギリス,スカンジナビア半島を含めてゲルマン系人種が圧倒的で,宗教もどちらかといえばプロテスタントの色彩が強い。これに反し第3の地域は,東洋諸民族の混血があるため複雑であるが,基調としてはスラブ系民族の舞台であり,宗教も東方正教を信ずるものが多い。

3地域にはこのような違いがあるにもかかわらず,その全域が中世1000年を通じて,とにかく非ヨーロッパ世界とは異なったまとまりをもっていたといえるのは,いうまでもなく,それが異教徒,とりわけイスラム世界に対してのキリスト教世界であったということに由来する。それだけにキリスト教的統一文明という意識の存在意義は大きいのであるが,宗教史の問題はここでは一応おくとして,広く歴史的世界としてのヨーロッパを考えた場合,それが〈成立〉したということの意味を,どういう視角からとらえればよいのであろうか。

歴史的世界としてのヨーロッパの成立を説くためには,政治・法制史的にはほぼ3世紀のローマ帝国の衰微期から,ゲルマン民族大移動期を経て,800年のカール大帝の戴冠まで,社会・経済史的にはさらに下って11,12世紀における〈商業の復活〉つまり中世都市の成立期までを視野に入れる必要がある。しかしこの数世紀にわたる漸次の変化を具体的内容に即して概説することはとうてい不可能であるから,ここでは〈ヨーロッパ〉を考える上で最も特徴的な,この時期の変化を指摘するにとどめたい。

→ケルト人 →ゲルマン人 →スラブ人 →民族大移動 →ラテン民族

国家のあり方の2類型

まずその一つは,政治形態,とりわけ国家のあり方およびその性格の基本的な変質についてである。地中海を内海としたローマ帝国は,いうまでもなく多民族支配の世界帝国であり,類型的にいうならば,政教合致の絶大な権力をもつ皇帝の下,画一的な法典,多数の軍隊,煩瑣な役人制により,租税を通じて人民を掌握支配する制度国家であった。ところが4世紀の末,帝国が東西に分治され,東帝国へは主としてスラブ系諸族,西帝国へはもっぱらゲルマン系諸族が,大挙侵入・定住することとなる。東ではいわゆるビザンティン帝国として,ローマの諸制度や国家形態がほとんどそのまま存続したのに反し,西では教会を介してカトリック的統一が維持されたものの,国家の形態は一変してゲルマン的な人的結合に重点を置く部族国家の分立状態となり,カール大帝による帝冠の復活も,いわばビザンティンとの関係でローマ教皇側から働きかけた理念的な形式の表れにすぎなかった。政治の現実はやがて封建国家の割拠に突入し,それ以来西ヨーロッパでは今に至るまで2度と世界帝国が実現しなかったわけで,近世における国民国家の根源は,すでにこの頃に定礎されていたのである。ただ西では,このようにローマ教皇庁と密接な関係をもつフランク王国が,名実ともに他の諸部族国家に優越した地位を得て,一応諸国家体制の秩序ができ上がり,これが東のビザンティン帝国と対比されるほどの姿を整えたところから,カールの戴冠をもって西ヨーロッパの政治的枠組みが成立した画期とみるのが定説である。しかしこの時期に,西ヨーロッパ社会の基礎ができたとか,ヨーロッパ人の共通の意識が成立したとみるのは誤りである。事実,フランク王国自体,カールの死後,ベルダン条約(843)およびメルセン条約(870)を経て,早くも分裂し,封建制度を共有しながらも拮抗する諸王国の勢力均衡に進んでいった。この点,ローマ世界帝国の伝統を受け継いだビザンティンと,それから抜け出した西ヨーロッパとの,国家のあり方,とくに支配の性格に,基本的な相違があることをみのがしてはならない。

社会経済の構造--東欧と西欧

次に2番目に注目しなければならないのは,社会経済の構造が11,12世紀までの間に,東ヨーロッパと西ヨーロッパとでは,際だって大きなコントラストを示したという事実についてであり,この変化の中に,近世を切り開く西ヨーロッパ社会の先進性の素地が準備されたという問題である。具体的にいえば,それは農村と都市のあり方がヨーロッパの東と西とでは,まったく違った様相を呈したということである。すなわち東ヨーロッパでは,16,17世紀に至るまで,農業はきわめて粗放な,生産力の低い焼畑または穀草経済の段階にとどまり,中世を通じて圏外へ輸出されたのは,毛皮,蜂蜜,蠟,木材,穀物などの1次産品と奴隷が主であり,遠隔地商人による南方先進世界からの奢侈品の流入も,一貫して農村の頭越しに特権貴族の需要のために行われたにすぎず,一般民衆にほとんどかかわりのない商業交易であった。一方,市場への窓口をふさがれた封鎖的な農村地域には,いわば村抱えの多様な手工業者が存在したものの,そこから市場目当ての工業生産の場,つまり手工業都市が成立する余地はほとんどなかったのである。

これに反し西ヨーロッパでは,すでに8世紀以降,まずライン,セーヌ両河に挟まれた地域の群小集落で,先駆的に三圃農法(三圃制)をとる集村化の現象が現れ,やがてここを基地として,ほぼ12世紀までの間に,南はシュワーベンおよびロアール川以北の一帯,北はドーバー海峡を越えてイングランド南東部平地地帯,東は遠くエルベ川の西岸に至るまでの広範な地域に,三圃農法による農地経営が最も典型的な中世ヨーロッパの生産様式とみなされるほどに,あまねく普及したのである。大体平均30戸程度の農民家宅数を単位とするこの有核密集村落の普及,ならびに三圃農法の採用は,その地域の地質・地形によるところ大であり,その意味で地中海周辺には不適合であるため,そこでは昔ながらの散村や小村形態が存続して,生産性の向上は望みえなかった。

三圃農法は,その当時の農業技術をもってする最も合理的かつ効率的な経営形態であるとともに,村民の団体意識を高めるのに,きわめて重要な作用を及ぼした。領主の支配に抵抗する農民の団結も,この村落の運営と深いかかわりをもっている。こうしてアルプス以北の広い範囲に主穀生産力の高い農業がおこることになると,10,11世紀のころから,その周辺の山地や干拓地の農村では,主穀生産よりもそれぞれの地域にいっそう適合した特産物の生産に重点を置く傾向が現れた。フランドルやイングランドの羊毛,シュワーベン山地の大麻・亜麻,ライン川中流やモーゼル川流域のブドウなどが,その顕著な事例である。主穀生産と特産物生産との一種の分業がおこると,その交易の場としての市場都市の発生を促すのは当然である。しかも都市ではそうした在地の原料による各種の手工業,とりわけ毛織物業や麻織物業がおこることとなり,農村は東ヨーロッパのそれとは逆に,日を追って市場への窓口を開かれることとなる。西ヨーロッパの中世都市が,商人はもちろん,各種手工業者の同職団体であるギルドやツンフトの活動の拠点となり,常に農村と不可分の関係を保ちつつ,次々とより広大な市場交易網につながる役割を演じたのは,こうした産業の構造を前提としていたからである。

→市[ヨーロッパ]

都市の勃興にみる東西の対比

東西両ヨーロッパの社会経済構造のコントラストは,中世中期における都市および都市人口の数を比較することによって,いっそう明瞭に察知することができる。例えばほぼ1300年ころの西ヨーロッパ地域の都市の数は,諸家の研究を総合すると優に5000を超え,総人口の10~15%が都市の住民であったといわれ,なかでもフランドルやブラバントでは都市人口は30%を占めていたと考えられる。これに対し,西ヨーロッパよりもはるかに広い面積をもつ東ヨーロッパでは,ピョートル大帝の時代,すなわち17世紀末から18世紀初頭においてさえ,都市的集落の数はわずかに250そこそこにすぎず,全人口に占める都市住民の割合は,1630年の時点でわずかに2.5%,18世紀末に至ってようやく4%強であったことがわかる。数字の上でみるこの対照的事実は,すでに13世紀ころの西ヨーロッパが,17世紀の東ヨーロッパとは質的に違った社会経済構造であったことを如実に物語っている。

11,12世紀における都市の勃興は,やがて西ヨーロッパの全域を都市網で結びつけ,複雑な政治的国境を越えたいわゆる〈中世的世界経済〉の体制をつくり上げた。そしてその体制が,全体として後進地域である東ヨーロッパ,ならびに高価な奢侈品の産地であるオリエントとの交易に対応していたのである。

こうみてくると,われわれが普通にいう狭義のヨーロッパ,つまり西ヨーロッパは,ビザンティンおよびその伝統を継ぐ旧ロシア帝国のあり方とは異なり,政治的には共通した封建制度の下に諸国家の分立状態を示して,ローマ的世界帝国の再現をくいとめ,社会経済的には,無数の都市を結び目とした交易網と在地の原料による各種の手工業をおこし,庶民生活の全体を包み込んで,漸次に単一価格体系の市場圏に発展したまことにユニークな世界であったことがわかる。したがって〈国民経済〉とか〈国民国家〉という場合も,この共通基盤の存在を無視して,西ヨーロッパを論ずることはできないのである。

執筆者:増田 四郎

中世--独自の文明形成への道

ヨーロッパ文明が近代において世界のいかなる文明とも異なった発展を遂げたことはいうまでもない。ヨーロッパにおいて発達してきたさまざまな技術は今では世界のいたるところに受け入れられ,世界中の人びとがヨーロッパで生まれた科学技術を基礎として生活を営んでいる。科学技術だけでなく,それを基礎とした衣食住や交通手段のような日常生活の諸分野も,近代ヨーロッパ文明の世界への普及によって大きく変わっている。この点に注目するとき,ヨーロッパ文明が他の諸文明とは異なった発展を遂げたのはなぜかという問いが生ずる。この問いはこれまでは産業革命以後のヨーロッパについて立てられてきた。しかしながら産業革命が出現するはるか以前に,ヨーロッパ世界は産業革命を用意する環境をつくり上げていたのであって,そのときまでさかのぼって観察しないと,この問いに十分に答えたことにはならないだろう。

近代ヨーロッパ社会が他の諸文明と異なった形の近代文明をつくり上げることができたのは,何よりもまずヨーロッパにおいて時間と空間の観念が均質化されたためであり,次いで,貨幣経済が他の諸文明よりも徹底して展開されたためである。他の諸文明においては物を媒介とした互酬の関係が近代に至るまで人間関係の主たる絆であったのだが,ヨーロッパにおいては11世紀の段階で互酬関係が転換し,貨幣経済の浸透とともに,物をめぐる人間と人間の関係に一種の合理性が貫かれることになった。さらに宗教と法のあり方がヨーロッパにおいては他の諸文明と異なった展開を遂げたことも挙げておかねばならないだろう。宗教が世俗と緊密な関係を保ちながらも,世俗と一体化することなく緊張関係を保ち続けたことは,法が宗教と一線を画して発展してきたことと対応している。

およそ以上のような点に留意するとき,近代ヨーロッパ文明の出発点となるのは11世紀ころの中世ヨーロッパであるといってよいであろう。なぜならそれ以前のヨーロッパ社会を観察するとき,私たちは他の諸文明にはみることのできないヨーロッパ独自の性格を発見できないからである。10世紀以前のヨーロッパにはすでにキリスト教は足跡を残していた。しかしこの段階のキリスト教会は中世後期に全面的に展開されるような特質をすでにもっていたとはいえ,いまだ他の文明の諸宗教と本質的に異なる関係を世俗社会と結んでいたわけではないからである。

時間と空間意識

まず時間の問題に目を向けよう。古代北欧文学や初期中世の文献史料から知られる限りで,人びとはいまだ機械時計を知らず,蠟燭や水時計などで時を計っていた。日常生活においては古ゲルマン人の時間意識は抽象的ではなく,具体的つまり人間的であって,古アイスランド法書によると裁判集会も太陽が集会所を照らしている間に開かれる。太陽が地平線に沈むと仕事も終わる。狩人の場合も獲物をつかまえるか,逃げられたときに狩りが終わるのである。9世紀ころにアルフレッド大王は国内の旅行に同じ長さの蠟燭を持ち歩き,次々に火をつけるよう命じていたという。こうして時を計ったのである。修道士は聖書を声を上げて読み,そのページ数によって時を計っていたし,地域の住民にとっては太陽の動きのほかには教会の鐘の音が時を知らせる唯一の手段であった。人びとはとり入れの鐘の音と夕の鐘の音,火事の発生を知らせる鐘の音や死者に別れを告げる鐘の音を耳にしただけではっきり区別しえた。中世人は時間を視覚ではなく,音で計っていたのである。時間を計る抽象的な尺度はなかったからである。

昼と夜の区別も近代とはまったく異なった意味をもっていた。夜は危険な時であり,夜になると森が戸口まで押し寄せ,狼が徘徊する時間となった。悪霊や目に見えない不気味な諸力が支配する時間として,夜はゲルマン人の意識のなかで大きな意味をもっていた。夜間の犯罪はとくに厳しく罰せられた。同様になんらかの行為をするうえで吉日と凶日があり,それは黄道十二宮によって計られていた。古ゲルマン人の時間意識は具体的であると同時に円環的であった。春がきて樹木が芽をふき,花を咲かせ,葉を繁らせ,秋には実をつけ,冬に葉が枯れ落ちる。しかし春がくれば再び芽をふくように,一年の周期ですべては循環していくと考えられていたのである。このような円環的な時間意識のあり方は,ゲルマン人だけでなく世界の諸地域のどこにおいても普遍的にみられる時間意識の構造であり,その限りでゲルマン人だけに独自のものではなかった。

空間についてもまったく同様であり,時間を計る抽象的な尺度がなかったのと同様に空間を測る抽象的な尺度もなかった。1ラストとはほぼ1000歩を意味し,2回の休息rastの間に歩く道のりを示していた。したがって歩く人の年齢や性別,荷物の有無などによって実際の長さはさまざまであった。古ゲルマン人にとって道とは空虚な延長ではなく,常に具体的な空間あるいは具体的に感じられる空間のなかの人間の運動のことであった。人が二つの土地の間の距離について語るとき,その人はその道のりを歩いた自分の体験を思い浮かべているのである。祭礼などの聖なる時間があったように,空間にも神社や墓地,集会所や神とかかわるものなど聖なる空間があり,空間は決して均質的なものではなかった。アジールと呼ばれる平和領域はまさに聖なる空間であったのである。

→時間[西欧における時間意識の転換]

宇宙観

ここで中世人の宇宙観について観察しておかなければならないであろう。私たちは均質的な時間と空間のなかで暮らしていると通常は考えている。世界のどの国へ出かけて行くにしても現地時間に時計を合わせれば,あとは多少の時差による疲労が消えるのを待ちさえすればよい。他国という異質な空間へ出かける危険性は最近になってきわめて小さくなった。誰でも気軽に飛行機に乗り込み,異国に旅立って行き,ほとんどみな無事で予定の期日に帰国できるのである。このような世界に生きている私たちは,それを当然のことと考えているから,このような旅が可能になったということが世界史的にみてきわめて新しい最近のできごとであることをあまり意識してはいない。しかし実際数十年前までは隣の町へ出かけるのにさえ一種の旅立ちの気持ちをもっていたのである。いわばここ数十年の間に世界は均質的な時間と空間が支配する一つの単位となったのである。ところが中世においては事情はまったく異なっていた。現代人が一つの宇宙のなかで生きているとするならば,中世人は二つの宇宙のなかで生きていたといってよいであろう。

自然科学が未発達だった中世において,自然の諸力は人間には未知な力であふれていた。嵐や洪水,火災,病気,戦争などはみな人間の力の及ばないできごとであった。初期中世まで人びとは家を中心とした小さな空間で暮らしていた。それを北欧ではミズガルドMidgardという。いわば未知な自然の諸力のなかで人間がかろうじて制御しうる範囲といってもよい。耕作地を含むこの小さな空間はいわば小宇宙(ミクロコスモス)であり,その外には人間の力が及ばない諸霊や死,病気のほか風,土,火,水といった四大元素が支配する大宇宙(マクロコスモス)が広がっていた。個々人や国家の運命も大宇宙における星辰の運行によって規定されていると信じられていたために,占星術が発達していった。病気も大宇宙から小宇宙に襲いかかってくるものと考えられていたから,治療には天体の運行を参考にしなければならなかった。瀉血の暦などがつくられたのはそのためである。火,水,風や土などの四大元素も大宇宙に属するものであり,人間は竈(かまど)を家のなかにしつらえたとき,かろうじて大宇宙の火を小宇宙のなかに取り込むことができたのである。二つの宇宙という観念は古くからあるが,中世においてはビンゲンのヒルデガルトによって図解されている。そこでは人体が小宇宙とされ,その外側に神が人間を軸として身体を広げている。人体を小宇宙とする考え方は世界中にみられるものであり,ヨーロッパ以外の諸地域にも類似の考え方をみることができる。ヨーロッパでは12,13世紀以後村落共同体や都市共同体が成立し,共同体がミクロコスモスとして現れることになる。

互酬性の絆

二つの宇宙という観念は基本的には互酬性によって成立している世界のものである。つまり人間は未知の大宇宙から襲いかかってくる病気や死,戦争や不幸に対してそれぞれの分野の神々や霊に供物をささげることによって小宇宙の安全を図ろうとしていたのであり,すでにローマの諸宗教はまさに互酬性のうえに成立したものであった。農業神や軍神などのほか,さまざまな神々に対して人びとは供物をささげ無事を祈願したのである。いうまでもなく互酬関係は小宇宙に住む人間と大宇宙の間にだけ成立したのではない。貨幣経済が未発達であった古代や初期中世の世界においては,人と人との関係は氏族や部族単位で互酬関係のもとに結ばれていたのである。王たる者は何よりもまず戦いにおいて勝利をおさめ,多くの戦利品を持ち帰り,臣下に惜しげもなく分け与えられる者でなければならない。アルフレッド大王も〈秀でた指輪贈与者〉と呼ばれている。首長が指輪などの物を家臣に与えるとき,首長のもつある種の優れた能力(マナ)も指輪などを通じて家臣に伝えられ,両者は目に見えない絆で結ばれるのである。いわゆる封建制のもとにおける知行の授封に際しても,このような観念がひそんでいた。いわば人びとは物を通じて結ばれていたのだが,この物の授受が目に見えない絆をも生んだのである。

小宇宙に生きる人間は大宇宙に対しても互酬の関係を結んでいた。たとえば死は大宇宙から襲ってくる現象であったので,人は死を予期したとき,自分が最もたいせつにしていた宝を墓や海中にこっそり隠すのである。彼岸において用いるためである。古ゲルマンの社会では〈贈物はお返しを求める〉という言葉があり,ランゴバルド法においてもお返しはラウネギルトという形をとり,無償の贈与という考え方はなかった。贈物を受け取ると贈った人の人格も移ってくると信じられており,贈物をもらったお返しをしないと贈主に従属する危険もあったのである。このような互酬関係はすでにM.モースやレビ・ストロースによって指摘されている北米インディアンやミクロネシアなどにみられるものと基本的には同じ形のものであり,ヨーロッパに独自なものではなかった。

キリスト教の浸透と宇宙観の転換

ヨーロッパ中世社会が他の文明圏とは異なった文明を築き上げる基礎をつくりえたのは,まさにこの互酬関係を独自な形で止揚したからであり,それはキリスト教を媒介として二つの宇宙という観念を打破していくことでもあった。互酬性という強固な絆がヨーロッパにおいては少なくとも公的な生活の分野では背後に退いていくことになったのは,何よりもまずキリスト教の力によるものであるが,それを具体的にいうならば二つの宇宙の観念が死生観の転換を軸にして消滅させられ,一つの宇宙という図式に置き換えられたことによるものである。古ゲルマン人における贈与慣行は11世紀ころから大きな変化をみせ,キリスト教の浸透とともに,返礼のない無償の贈与の形が生まれていく。このような大きな変化が生じたのは,キリスト教による死生観の転換の結果であった。古ゲルマン人のもとでは死はただ彼岸(バルハラ)への移行にすぎず,死者はときには現世に戻ってくることさえ可能であると考えられていた。現世の身分が彼岸においても続くと考えられていた。

しかし,このようなゲルマン人の死生観と比べるとキリスト教の教義の中心にあった死生観はまったく異なるものであった。つまり人はこの世に1回生き1回死ぬのみであり,死後は現世における罪業のいかんによって天国・地獄あるいは後には煉獄へ行くべく運命づけられているのである。キリスト教の教義によれば世界史は創世神話からキリストの生と死,復活を中心として最後の審判に向かって直線的に進行していく時間の展開にほかならず,時間の経過は直線的となる。もとより農民の日常生活の深層にはかつての円環的な時間の意識は強固に残っているのだが,少なくとも表面に現れた限りでは,天国において永遠の救いにあずかれるか否かが現世に生きるうえでの最も重要な規範となったのである。

このようなキリスト教の教義のもとでは,世界には神とその国以外不可知なものはなくなり,神とその支配する国civitas Deiも教皇制とローマ・カトリック教会の成立以後は教会を通して間接的にではあるが,合理的に理解しうる世界となった。つまり人間が七つの秘跡にあずかり,教会の掟に従っている限りで現世には何も恐ろしいものはないのであって,人間が恐れなければならないのは,死後に自分の霊が天国に行けないかもしれないということだけであるとされた。キリスト教会のこの教義は紀元1000年を迎えた人びとの心性に強く訴えるものをもっていた。また10世紀にはイスラム教徒が南イタリアやスペインに侵入し,同じ頃マジャール人が東からヨーロッパを脅かし,侵入していた。10世紀から11世紀にかけて北からはノルマン人の襲撃が相次ぎ,ヨーロッパは北と南,東から強敵に取り囲まれていた。このような状況もキリスト教の死生観の普及を助長したのである。

人びとは競って教会に寄進し,天国における救いを確かなものにしようとした。キリスト教会は古代以来の互酬関係を現世の寄進と死後の救いの関係のなかに取り込み,彼岸での救いを求める者は教会に寄進するよう呼びかけたのである。教会が寄進者に代わってその財を貧者に配り,寄進者はその行為によって天国での救いが得られるというのである。11世紀以後15~16世紀までヨーロッパの各地に大聖堂が建立されるが,その資金源はほとんどがこのような形でなされた寄進であった。言い換えれば,教会に対する寄進という回路を通してかつて人と人の重要な絆であった贈与慣行,互酬関係は彼岸と人を結びつけるものとなり,ここにおいてヨーロッパにおける互酬関係は他の文明圏とは異なった形をとることになった。

もとよりどの文明圏においても宗教は彼岸との互酬関係のなかで成り立っている。しかしながらヨーロッパにおいてはこの互酬関係の転換が教会を軸として大規模に展開したのである。たとえば国王ですら教会による塗油によって初めて戴冠を許されるという形ができ上がったのである。かつて国王は特異な能力によって収穫を増加させ,病人を癒すことができる存在であった。国王は大宇宙の神秘と交流できる能力をもつ存在とされていたからである。しかしながら今や国王はローマ教会による塗油の儀式によって,初めて戴冠することになった。この結果は聖職叙任権の闘争にまで及ぶことになる。中世社会が皇帝と教皇という二つの中心をもつ楕円の構造をもつといわれるのも教会がこのような力をもったためなのである。このようにして社会生活の全面において二つの宇宙という観念は否定され,現世と天国という図式が支配することになった。それはいわば一つの宇宙の観念の成立でもあった。

互酬性の世界から貨幣経済の展開へ

キリスト教のこのような宇宙観が浸透しつつあった11世紀以降の中世後期はまたヨーロッパにおいて都市が各地で生まれた時期でもあった。現在ヨーロッパの都市のほとんどは11,12世紀から15,16世紀の間に成立したものである。これらの都市は商業の復活と十字軍などを契機として各地で成立し,貨幣経済の強固な担い手となっていった。ここでもかつての物を媒介とする互酬性の世界は貨幣経済に取って代わられつつあったのである。キリスト教による一元的な世界観の成立が貨幣経済の展開を背後に従えていたという点は注目すべき事実である。

12,13世紀以降,すでに早くから修道院で行われていたとみられる計時の習慣がキリスト教の普及とともに都市にも及んでいった。教会は修道院で行っていたような定時の祈禱を課するために鐘を鳴らした。ほぼ同じころ歯車時計が発明されている。この歯車時計の発明はいわば近代ヨーロッパ文明の誕生を告げる画期的なものであった。それまでの火時計,水時計,砂時計のいずれも自然の事物の変化を映したものであり,自然のリズムを体現していた。しかし歯車時計のリズムはまったく人工的なものであり,均質的な時間意識の成立は商業活動にとっては有利な武器であり,〈時間は運動の数である〉としたアリストテレスの定義がアラビア写本を媒介にしてヨーロッパに伝えられ,このような意識を支えていた。商業活動はキリスト教の教義では認めがたいものであったが,キリスト教会はこの点については柔軟な態度をとり,13世紀には告解の制度が生まれ,商人の活動を正当化する試みがなされている。

貨幣経済の展開とともに遠隔地にわたる商人の活動には空間の合理的な把握が必要となり,空間意識も均質化されざるをえない。すでにキリスト教の教義の普及とともに,かつてのゲルマンの異教の神々の社や杜(もり)は聖地としての地位を失い,キリスト教の聖地としての教会がそれに取って代わっていった。かつて人びとは大地や火,水,風などに恐れを抱き,四大元素は人間の生活のなかできわめて大きな位置を占めていた。しかしながらキリスト教の教義の浸透とともに,かつての二つの宇宙観は公的生活からは姿を消していく。それと同時に四大元素に対する恐れも長い年月をかけて徐々に克服されていくのである。教義のうえではアウグスティヌスに始まり,トマス・アクイナスによって一つの宇宙の図式は理論的に整えられていったが,一般の人びとはこれらの教義に直接触れたわけではないから,キリスト教の普及ののちも長い間感覚の次元では二つの宇宙のなかで生きていた。

しかし感覚の次元でも二つの宇宙の存在を否定し,一つの宇宙を描写した人間がいた。それがアッシジのフランチェスコである。フランチェスコは晩年の《太陽の賛歌》のなかで大地,風,火,水などはすべて神の恵みであり,人間に親しいものであると歌っている。かつて大地も火,水,風も恐ろしい一面をもつものであったが,フランチェスコによってそれらは感覚の次元でも一つの宇宙の図式のなかに位置づけられたのであろう。こうして一つの宇宙というキリスト教の教義が時間・空間意識の均質化と贈与・互酬関係から貨幣経済への転換によって社会的に裏づけられたとき,ヨーロッパにおいては他の文明圏にはみられなかった新しい社会が誕生した。

その社会の特徴をみるには何よりもまず中世都市をみるのがよいであろう。中世都市は商人や手工業者等の身分の者から成り立つ集落である。都市は創設者が聖界・俗界いずれの者であれ,世俗の施設として生まれたのである。しかしながら今でもロンドン市長が就任するときに教会で宣誓をするように,都市は世俗的な制度ではあってもキリスト教の現世と彼岸の構図のなかで独自の位置をもっているのであった。どのような人でも市民となるときにはキリスト教の教義に基づいて宣誓をしなければならなかったのである。都市は世俗的な制度ではあったが,市民の彼岸における救いを確保するために,現世において都市としてなすべき事業を営まねばならず,その限りで都市も彼岸を見通す位置に立っていなければならなかった。都市が営んでいた養老院や孤児院,老齢年金や病院,救貧院などは,みなそのような都市の姿勢の表れである。

基本的にはヨーロッパの国家も同様であった。キリスト教国家の理念というものがそれである。しかしながら16世紀には北ヨーロッパでルターに始まる宗教改革が進行し,互酬関係を教義のなかに取り込んだカトリック教会の救済理論を打ち破った。現世で善行を積めば来世での救いが保障されるという教義はルターによって大きな変更を加えられた。ルターは善行ではなく,信仰によってのみ人間は救われると説き,カトリック教会のなかに残存していた古代以来の互酬性の絆を絶ち切ってしまったのである。以後,都市や国家を世俗化していく理論的な武器が与えられ,宗教は個人の内面への問題とされていく。18,19世紀にヨーロッパ社会は,産業革命によって大きな変質を遂げるのだが,その基本的な枠組みはすでに中世において生まれていたのである。

執筆者:阿部 謹也

中世から近世へ--多様性の継承

時代区分上の近世

ここで,近世ヨーロッパと呼ぶのは,おおよそ,16世紀の初めのいわゆるルネサンスと宗教改革の時代から18世紀末に至るまでの,約300年間のヨーロッパである。通常のヨーロッパ史の時代区分では,16世紀から第1次世界大戦までを一括して〈近代〉と呼ぶことが多い。しかし,最初の3世紀は,産業革命とフランス革命という二重の革命によって開幕する狭義の〈近代〉とは,多くの点で性格を異にし,あえていえば,〈中世〉との連続性を色濃く保持している時代と考えられるので,ここでは〈近世〉という枠組みを設け,別個に考察することにする。日本史の時代区分では,江戸時代を近世とし,明治以後を近代として区別するのが一般的であるが,ヨーロッパ史についても,このような区分が歴史的現実の理解に当たって有効なことが多い。フランスの歴史学は,もともと,フランス革命を分岐点として,16世紀初めから革命までを〈近代史histoire moderne〉,革命以後を〈現代史histoire contemporaine〉と呼んでおり,前者はまた〈アンシャン・レジーム〉とも名づけられ,独自の社会体制とみなされている。それゆえ,命名法はともあれ,枠組みの設定の仕方では,〈近世〉を独立させる時代区分と合致する。他方,イギリス・アメリカの歴史学は,16世紀以降第1次大戦までをひっくるめて〈近代史modern history〉と呼ぶならわしであったが,近年,その最初の段階を〈初期近代史early modern history〉と名づけて,区分する傾向がみられるようになった。ここにも,共通の時代認識があるといってよい。

歴史的遺産

近世ヨーロッパ社会を考えるに当たり,まずもって留意しておかなければならないことは,歴史的遺産として継承することになるヨーロッパ中世なるものが,均質的な存在ではないということである。中世のヨーロッパが,宗教的にはキリスト教,政治的には神聖ローマ帝国によって代表される普遍主義的な世界として描かれることが多い。そのために,信仰の面でも政治の面でも,ヨーロッパが大きく一つにまとまっていたかのような錯覚を起こしがちである。しかし実際のヨーロッパ社会は,前述されているように多様な地域の複合体であり,異質な文化が重層的に重なり合った存在であった。その歴史の初期において,ヨーロッパは,数次にわたり大規模な民族移動を経験したが,諸民族の定着の過程は地域により大幅に異なっており,ケルト,ローマ,ゲルマン,スラブといった多様な人的要素が,ヨーロッパ諸地域の文化的・社会的独自性の形成に大きな影響を及ぼした。ケルト,ローマ,ゲルマンの3要素が微妙にからみ合っているフランスの文化と,ゲルマンの圧倒的優位の下に形成されたドイツの文化とのコントラストは,しばしば指摘される通りである。東方のスラブ世界は,これまた独自の性格を示している。

こうした多様な文化的・社会的背景をもつヨーロッパの精神的統合に,中世以来,キリスト教が大きな役割を果たしたことは確かだが,このキリスト教にしても,西ヨーロッパにおけるカトリシズムと,東ヨーロッパのビザンティン帝国下における東方正教の間には,信仰のありようにおいても,政治と宗教の関係においても,大きな相違があった。しかも近世に入ると,カトリック教会に対する宗教改革の運動が展開し,ルター派やカルバン派など,いくつもの教派に分かれるプロテスタンティズムの諸潮流が,いっそうのことヨーロッパの信仰分布,ひいては精神文化のありようを複雑なものとするだろう。

さらにまた,中世以来,キリスト教が果たしてどこまで浸透しえたのかということも大きな問題である。当時の信仰のありようを考えるとき,とりわけ民衆のレベルにおいては,キリスト教以前の民間信仰が,依然根強く生き続けていたからである。ケルトやゲルマンやスラブの原初の信仰が,一見キリスト教の儀礼の形式をまといながらも,民衆の心性や習俗のうちに深く根を下ろしていたのである。人びとのものの考え方も生活の営みも,宗教によってなお大きく規定されていたこの時代にあって,キリスト教の外被の下に潜む多様な民間信仰は,諸地域の文化に独特の色調を与えずにはおかない。各地にみられた魔女現象や治癒神信仰などには,民衆心性のこうした特色がよく表れている。キリスト教が真に民衆のレベルにまで達するのは,宗教改革とトリエント公会議以降のカトリシズムの革新とを経た17世紀以降のことであった。

言語の面でも,事態は同様であった。ヨーロッパの中世は,よく,ラテン語の世界であったといわれる。確かに,教会の儀礼はラテン語で行われ,スコラの哲学はラテン語で論じられた。教会文書はもちろん,国王文書や裁判文書も,その多くがラテン語で書かれている。しかし,実際にラテン語で読み書きできたのは,ごく少数のエリートにすぎない。一般の人間の通常の言語は,いうまでもなく,各地方の俗語であり,それは著しく多様であった。フランスでは,北フランスのオイル語,南フランスのオック語(オクシタン),南東部アルプス山地のフランコ・プロバンス語に大きく三分され,それぞれの内部に多くの方言を含んでいただけではなく,北西端のブルターニュ地方にはケルト語に属するブルトン語が,南西部のピレネー山中ではバスク語が主要なコミュニケーションの手段であった。しかも,庶民の多くは,読み書きのできない文盲なのであった。ラテン語が支配する文字文化の中にありながら,ヨーロッパの住民の多くは,口承文化の世界に属していたといってよいのである。これらの事例にみられるように,総じて,聖職者や貴族,都市の上層市民より成るエリートの文化と,圧倒的多数を占める民衆の文化の間には,断層があり質的な差異が顕著であった。単に地域的な多様性にとどまらず,社会階層の視点からしても,当時の文化状況がきわめて階層的性格の強いものであったことに留意しておく必要がある。近世のヨーロッパは,このような,中世以来の多様かつ重層的な文化と社会の構造を継承しつつ,それらを一つの階層秩序のうちに組織化することを通じて,新しい時代を形づくることになるだろう。

近世ヨーロッパの成立

14,15世紀は,ヨーロッパ全域にわたっての社会的危機の時代として知られるが,百年戦争が終わった15世紀半ばころより,政治的にも経済的にも,新たな活力の発現がみられるようになった。戦乱や疫病や飢饉で衰退していた農業生産も回復し始め,とくに,被害の少なかった都市の発展には顕著なものがあった。平和の到来と生産の回復は活発な商業活動を支え,繁栄の担い手としての商人ブルジョアジーの興隆をもたらした。中世以来の貴族領主の優位に対し,彼らは経済力にものを言わせて発言力を強め,政治権力による支援を求めて,強力な君主による国家と経済の組織化を指向することになる。

ヨーロッパの拡大

おりしも,15世紀末葉,強い好奇心に導かれた探検者たちによる,いわゆる〈地理上の大発見〉(大航海時代)が相次ぎ,ヨーロッパは一挙にその活動領域を世界全体へと拡大する。20世紀にまで至るヨーロッパの世界支配の開幕であった。新大陸と東インド諸島を押さえたスペインとポルトガルは,16世紀の間,世界を二分するほどの勢いをみせたが,世紀末葉より,小国ながら,活力に満ちた商人層と強大な海運力に支えられたオランダが覇権を掌握,次いで17世紀後半より18世紀にかけては,イギリスとフランスが優位に立つに至る。各国とも,植民地貿易を推進するため,競って重商主義政策をとり,東インド会社,西インド会社を設立して貿易独占権を付与し,激烈な国際的経済戦争を展開する。ヨーロッパより毛織物,麻織物を新大陸に送って見返りに金・銀を獲得し,この貴金属をもって東インドより香辛料を手に入れる三角貿易が,ヨーロッパを核とする世界貿易の基本構造となった。このシステムを支える基軸産業として,ヨーロッパ諸地域では織物業の急速な発展をみ,その優劣が世界経済における覇権を決定するまでになる。3世紀にわたる激烈な経済戦争のなかから,最終的にイギリスが勝者として抜きん出たのも,その織物業の強固な基盤によるところが大きかった。ヨーロッパ,新大陸,東インドを結ぶ三角貿易と並んで,もう一つ,ヨーロッパ,アフリカ,新大陸を結ぶ三角貿易が組織される。新大陸における貴金属採掘やサトウキビやタバコの栽培のため,膨大な数のアフリカの黒人が奴隷として連れ去られたのであった(奴隷貿易)。南北アメリカにおける黒人のルーツはここに始まるのである。

こうして組織された世界貿易のシステムのなかで,中心的な地位を占めたのは,ヨーロッパのなかでも,西ヨーロッパの先進諸国であった。東ヨーロッパのプロイセンやポーランドは,この西ヨーロッパ諸国に対する穀物供給地としての役割を担うべく位置づけられていくことになる。そして,この大規模穀物輸出と結びつく形で,〈再版農奴制〉の名で知られる大土地所有制グーツヘルシャフトの形成がみられ,農民たちは,西ヨーロッパの場合とは逆に,土地領主に対する従属を強めたのであった。さらに,西ヨーロッパの内部においても,イングランドや北フランスのような先進地域に対する,ウェールズや南フランスのような後進地域の従属化が進展することになるだろう。こうして,15世紀末以来のヨーロッパ世界の拡大は,中心と周縁との関係を幾重にも張りめぐらしながら,〈世界システム〉として組織化されることとなる。

国民経済の枠組み

ヨーロッパにより展開されたこの世界経済においてヘゲモニーを掌握していたのは,その直接の担い手である大貿易商であり,また彼らと密接な関係をもつ国内諸都市の問屋商人層であった。これら商人層の下には,もちろん,輸出商品の中心である織物業に従事する生産者がいる。海外市場の拡大が,イギリスやフランスなど先進国において,織物業をはじめとする国内産業の発展に有利に働いたことは疑いない。しかし,この時期の三角貿易を通じて,香辛料,砂糖,タバコなどを輸入し,かつアフリカの黒人奴隷供給の仲介をして,最大の利益を上げたのは,直接生産者ではなく,まさに仲介貿易の担い手である商人層であった。彼らは,君主から特別の保護を受け,身分制社会におけるエリートとしての地位を保障されるだろう。産業の発展と商品流通の展開は,たしかに〈国民経済national economy〉形成の要因ではあったが,この時期の経済においては,金融や外国貿易をはじめとして手工業生産に至るまで,多くが特権の体系と結びつき,自由な国内市場の形成を妨げていた。フランスでは,多数の内国関税が設けられて地域間の商品の流通を阻害していたし,大幅な免税特権を伴う租税体系は,近代租税国家の原則にはほど遠い。重商主義政策により国家の枠組みはできたものの,その内実は多様な地域経済の複合体であり,〈国民経済〉としての実質は,なお備わっていなかった。ここにも,ヨーロッパ近世社会の特徴がよく表れている。

絶対主義国家の形成

激しい経済戦争の展開は,国家の役割を急速に増大させた。貴族層と並び,ときにはその経済力によって旧貴族以上の影響力を行使する新興のブルジョアジーは,その経済活動を保障する国家権力の強化を必要とする。このような要請は,16世紀以来の国際関係を特徴づける〈諸国家体制〉のなかで,自らの権力基盤の強化を願う君主の利害とも一致する。ブルジョアジーは,一方で,その商業活動により,国家に富をもたらすと同時に,他方では,その支配体制を整備・強化しようとする王権に,有能な行政官や司法官を供給することになる。こうして,新しい時代の要請のなかで,16世紀以来,ヨーロッパ諸国には,絶対王政の名で呼ばれる独特の国家体制が生まれる。

新大陸からの富を背景とするスペインをはじめとして,イギリスはばら戦争の内乱を克服してチューダー朝,次いでスチュアート朝の成立をみ,フランスもまたバロア朝末期,宗教戦争の激しい抗争を経て,ブルボン絶対王政を生んだ。東方の巨人ロシアは,ビザンティン帝国の伝統をも受け継いだ強力な皇帝権力ツァーリズムを樹立する。ロマノフ王朝は,1613年より1917年まで統治することになるが,ピョートル大帝は,その象徴ともいえる存在であった。ドイツやオーストリアでは,やや遅れて,西ヨーロッパの古典的絶対主義に対抗しつつ啓蒙専制主義が形成されることになる。こうして,プロイセン絶対王政はフリードリヒ大王を生み,オーストリアはマリア・テレジアとヨーゼフ2世を生んだ。ロシアもまたエカチェリナ2世とともに,啓蒙専制主義のモデルを援用する。

これら強力な権力の誕生は,国内的要因と同時に,国際環境に由来する外圧によるところも大きかったから,各国絶対主義の性格は一様ではない。古典的絶対主義のモデルとされるルイ14世治下のフランスでは,身分制社会の階層秩序を維持しつつ,それを後見人としての王権の下に収斂させるべく,国王直轄の行政制度や常備軍の拡充を図っている。これに比し,イギリスの絶対王政は,むしろ議会制や地方名望家に依拠する性格が強く,強力な王権による直轄支配という性格は弱い。官僚制と常備軍を支柱とした中央集権国家としての性格は,遅れて形成されたプロイセンの場合に,最も顕著といってよかろう。このように性格は多様であるが,この時期に,将来の国民国家の基礎となる政治的枠組みが形成された点は,近世ヨーロッパの大きな特徴であった。多様な身分団体を基礎とし,複雑な地域特権に立脚していた絶対主義国家は,決して国民国家と呼びうるものではなかったが,君主権の下における政治的統合が,逆に〈国民〉の形成に強い影響を及ぼしたといってよい。君主に対する忠誠の観念は,繰り返される絶対主義戦争や植民地争奪戦のなかで,祖国愛へと転位する萌芽をみせている。制度史的にも,この絶対王政期の政治制度のなかには,中央の大臣制度や司法制度・地方行政制度など,近代行政国家に受け継がれたものも多く,また,三十年戦争後のウェストファリアの講和会議が最初の国際会議と呼ばれるように,近代的な意味における外交も,この時期に誕生したといってよいのである。しかし,ここでもまた,その内実は,〈国民〉を欠いた〈国民国家〉なのであった。

絶対主義国家を,もう一つ大きく特徴づけるものは,社会的規律化の理念である。〈国民国家〉なるものが虚構であっただけに,いっそうのこと国民統合の理念が強烈に押し出されたといってよいであろう。絶対王権の経済政策の特徴は,特権の付与をてことする規制の体系であったが,このような特徴は経済活動のみではなく,人間生活の隅々にまで及んでいた。信仰や思想の表明に対する規制をはじめとし,言語の統一,伝統的な祭りや儀礼に対する規制,衣服や宴会の規制に至るまで,絶対王政期の法令は,この種の禁令に満ちている。これが国制史において〈行政令Polizeiordnung〉と呼ばれるものであるが,規律の強制を通じて,王権は,社会の流動化を阻止し,既存の価値体系と身分制秩序のうちに,すべてを固定することを目ざしたのであった。この規律化の強制は,その保障としての〈閉じ込めの体系〉を伴っている。生活困窮者も放浪者も,すべて公立の施設に閉じ込め隔離されてしまう。狂気もまた,この時期より,何にもまして閉じ込めの対象となっていく。社会の規範からはみ出した部分は,こうして厳しい規律のかせにとらえられていった。規範の内実は変わるとはいえ,この規律化の強制は,いっそう体系化されて近代・現代へと引き継がれていくだろう。ヨーロッパ近世は,まさにこの転換の画期であった。

→絶対王政

精神史における近世

ヨーロッパ近世は,一面では,ヨーロッパのアイデンティティ確認の画期であったと同時に,諸国民の固有の文化形成の端初であった。ヨーロッパ・アイデンティティの第1の契機は,ルネサンスにおける古典古代の復活であり,宗教改革による原初の信仰の回復であった。古典古代の文献は,アリストテレスをはじめとして,中世のスコラ学に知られていなかったわけではもちろんないが,コンスタンティノープルの陥落をきっかけとするギリシア学者の西方への到来により,あらためてギリシア・ローマは,ヨーロッパの始原として観念されることとなった。以来,ヨーロッパの思考は,常に古典古代を範例として自らを鍛えることになる。他方,宗教改革は,神の前にただひとり立つことを通じて,ヨーロッパ近代精神の根幹をなす強烈な個我の意識を生み落とすことになるだろう。第2の契機は,〈発見の時代〉におけるヨーロッパ人の他者認識である。これまで,限られた異邦人にしか接してこなかったヨーロッパの人間が,大航海時代の開幕により,初めて〈未開人〉に遭遇することになる。新大陸のインディオを前にして,征服者たちは彼らが果たして人間であるか否かから論議を始めなければならなかった。ここで,ヨーロッパの思想は,自らのアイデンティティとして〈理性〉と〈文明〉の観念を発見し,それを〈未開〉と〈野蛮〉とに対置したのである。キリスト教徒であることを基本とした中世以来の自己規定は,こうして徐々に変化をみせることになろう。17世紀,デカルトの登場と科学革命の展開は,近代的思惟のかなめとして〈理性〉を定礎し,18世紀啓蒙思想は,宗教批判を内包しつつ,〈文明〉こそが人類普遍の原理と考えるに至るからである。

以上の,ヨーロッパのアイデンティティ確認と並行して,まさにこの近世において〈国民文化〉への志向が強く立ち現れてくる。普遍宗教を意味したカトリシズムに対し,宗教改革のさまざまな潮流が生まれたことは,中世的統一の解体に資するところ大であったが,カトリシズム自体もフランスのガリカニスム(フランス国家教会主義)にみられる通り,漸次国家単位の枠組みを好むことになるだろう。文学においても芸術においても,民族的個性が重んじられるようになった。しかし,同時にまた,この〈国民文化〉なるものは,自発的な生誕ではない強制の面を備えている。その最もよい例がフランス王権の言語政策にみられよう。

近世初頭のフランスにおける言語状況は,次の3層より成っていた。第1の層は,ラテン語であり,中世以来,エリートの共通言語として,教会によってもスコラ学によっても,固く守られてきた。これこそ中世の普遍主義を体現するものであった。第2の層は,王権の基盤である北フランスのオイル語,とりわけパリ地域で用いられてきたフランシアン方言を基準とする標準フランス語であった。人文主義者の一人J.デュ・ベレーは《フランス語の擁護と顕揚》(1549)において,この美しい〈フランス語〉を擁護する。その活動が全国的な人と物の流通の上に成立するブルジョアジーは,この国民語をこそ推奨しなければならない。第3の層は,民衆のレベルで語られる俗語であり,この時代に至っても,きわめて多様な分化を示している。ブルトン語やバスク語のような事例は別扱いとしても,オイル語にもオック語(オクシタン)にも,多くの方言が存在していた。この俗語こそが,民衆の生活世界とその文化のかなめであった。このような3層より成る言語状況に対し,フランソア1世は,1539年のビレル・コトレの王令により,公式の裁判文書においては,〈母なるフランス語〉以外のいかなることばも用いてはならぬことを定め,第1には,中世普遍主義の象徴ラテン語を排し,返す刀で各地に生き続ける地域と民衆の言語を切り捨てたのであった。こうして,デュ・ベレーの擁護するフランス語は,フランソア1世により〈国家語〉の地位を獲得したのであった(〈フランス語〉の項の言語・方言分布図を参照)。

ここで注目すべきは次の点である。それは,この標準語なるものが,国民に共通に用いられていた言語なのではなく,ある地域のある社会層の言語であるという事実である。近世を通じて,ヨーロッパには,フランス語にみられるような〈国民文化〉への指向がみられる。しかしそれは,〈国民〉によって生み出された文化ではなく,ある社会層のヘゲモニーのもとへの統合を意味するものであった。ここでもまた〈国民文化〉なるものは〈国民〉の形成以前の,むしろ〈国民〉をつくり出すための枠組みなのであった。

以上にみた通り,ヨーロッパ近世は,その3世紀に及ぶ年月を通じ,政治・経済・文化の諸領域において,ヨーロッパに独自の特徴をもたらし,またその中から次の時代へ引き継ぐべき萌芽を生み出してきた。18世紀後半イギリスに端を発する産業革命と,1789年に勃発するフランス大革命とは,この移行を決定的なものとし,ここに狭義の〈近代〉が成立することになる。

執筆者:二宮 宏之

近代の構造

人権と支配

近代にいたって,ヨーロッパは完全な市民社会の誕生をみた。そこではブルジョアジーが主役をつとめた。世界史の中で,人間の理性を表象するさまざまな制度と組織が生み出された。それは啓蒙自然法の落し子であり,ヨーロッパのヒューマニズムの勝利を意味した。立憲主義,権力分立,人権宣言,法の支配,法治国家がそれである。それは近代の資本主義,科学,宗教を背景にしているが,とくに官僚制という支配のあり方と複雑に絡み合っていた。経済・流通の拡大,権力の中央集権化と地域主義の希薄化。それに伴って,人間の集団は国家を単位とした権力の組織に包摂される。そこでは,大衆を動員する官僚制の装置が必要となる。

官僚制といっても,エジプト,中国にみる官僚制と異なり,ヨーロッパでは資本主義的経営と軍事体制と宗教組織とが有機的に連関しあいながら生成・発展してきたところに特徴がある。ヨーロッパの官僚制はキリスト教の組織を母体にしている。信徒の布教のために,ローマ教会は位階制(ヒエラルヒー)という組織をつくった。カノン法,ローマ法の教会裁判所とその手続を範型とした世俗権力の裁判所が中世社会の権力の象徴であった。近代の官僚制はその裁判所の組織から独立した行政機構である。裁判所が中世社会の統治の機構であったのに対して,行政機構は絶対主義が国民国家をつくり上げるための必要な装置となった。

この観点からみると,ヨーロッパの統治の構造は,フランスとドイツの大陸国家型とイギリスの海洋国家型とに分かれる。フランスは典型的な官僚制を生んだ。軍隊の調達とそのための租税徴収を目的とする新たな行政官が国家の官僚として登場し,旧体制(アンシャン・レジーム)の裁判組織と競合する。フランスにみるパルルマン(高等法院)とアンタンダンとの対抗がそれである。この機構の対抗図はドイツ帝国内の諸国家にも現れる。ここで,近代国家にみる司法権と行政権の分化が刻印された。しかも大陸では,膨大な兵力を擁した陸軍国家であったという軍事的条件と政治が関連している。それに対して島国のイギリスでは兵力の少ない海軍国家であった。ここでは地中海沿岸に発展したポリスの民主主義が比較的よく受け継がれている。ギリシアとローマにみる民主主義が制度において生かされたのは,イギリスの議会制民主主義であった。またマグナ・カルタや権利請願など人権思想が,先駆けて実現されている。

ヨーロッパのエリートの選抜様式にも異なった型が現れる。一つは,投票によって代表者が選ばれ,各代表者の数の多数によって決定する議会システムであり,他は選挙によるのでなく,任命による官吏が位階制の組織の中で昇進するシステムである。ここでは,官吏の任命のための試験制度が発達する。ヨーロッパで初めて官吏任用試験を実施したのはプロイセンであり,これが日本の官吏任用試験のモデルになっている。

こうした支配機構の中で人間の理性と自由を顕現したのは,権力分立,法の支配,人権宣言である。これらは権力組織の集中化と権力装置による管理化が進行する中で,人間の権利を擁護しようとするものである。したがって権力支配との間に強い緊張関係を引き起こしている。しかし,これらは理念であってそれ自体物理的力をもたない。これらの理念が行動規範として人類の羅針盤になりえたのは,啓蒙を説く知識人が神の司祭団に代わって,世論を形成する社会的存在になったからである。彼らは,出版メディアによって初めて力に転化できたのである。

権力分立は,モンテスキューの《法の精神》によって唱えられた。それは,イギリスの統治機構を正当化したロックの思想と母国フランスの政治実態を下敷きにしている。しかし,現実に三権分立という既成の事実が存在していたわけではなく,彼が憲法制度を,抑制と均衡の体系によって司法と行政と立法の権力に分立させて運営すべきだ,と提唱したのである。これがもっとも厳密な形で貫かれているのがアメリカであり,イギリス,フランス,ドイツでもそれぞれニュアンスをもちながら定着し,ヨーロッパの国家の支配構造の基本的原理となっている。少なくともこの原理は,ギリシアのポリス以来,ヨーロッパ人が累積した政治英知の結晶というべきだろう。

権力分立が,政治機構の側面で,権力の絶対制化に対して抑制の機能を果たしたのと同じように,権力の恣意(しい)と社会の均質化に対する抑制として現れたのが人権宣言である。人権宣言も,ヨーロッパ人の観念が現実の政治社会を動かした典型的な例であろう。近代のヨーロッパは理性の時代であった。だからグロティウス,プーフェンドルフ,ロックを経てフランスの啓蒙思想が色濃くフランスの人権宣言に影を落としている。この人権宣言は,1789年のフランスの国民議会で宣言された。この人権宣言が嚆矢(こうし)とされるのは,フランス革命の衝撃が大きかったためであるが,同時代にはその動きは各地でみられた。人権宣言論争においてその起源を争ったアメリカの独立宣言(1776)にみるように,人権の中身が信仰の自由を守ることであったということは,ヨーロッパ人の意識をみるうえで重要なことだろう。

→近代社会 →市民社会

変化と連続

ヨーロッパの市民社会の成立を,ただストレートな封建制から近代へという図式的な移行の側面からだけとらえることには問題がある。また共同体的な人間のつながりが崩壊して,砂のようにばらばらに解体された個人の集りに変容したともいえない。ヨーロッパの社会には変化に対する抑止の機能が絶えず働いていた。近代の市民社会の中に,変容と同時に伝統が保持される連続性の側面が見直されねばならないだろう。だから市民社会の支柱になった制度の成立の過程では,歴史的に沈殿したものが新しい役割を与えられ,そこに緊張関係があったのである。たとえば,市民的権利の核になる私的所有権の確立にしても,資本主義の経済過程にのみ負っているのではない。啓蒙自然法の理念によった〈公共の福祉〉理論に対して,地主,貴族の側からの既得権の擁護という保守の思想が逆説的な形で市民の権利に転化している。旧体制の裁判所が既得権を守ることによって,ヨーロッパの私的所有は確立されているのである。

家にしても,中世の家父長権的な家の支配が崩壊して平等な自立した個人に解体されてしまったのではない。家長権は市民社会の中で強く維持され,変質しながらも,資本主義にとって阻害要因になったのでなく,むしろヨーロッパの資本主義を活性化する家族経営を通じてプラスの要素に転化している。日本の資本主義にみられる家訓による倫理,家族経営は,ヨーロッパにおいてもみられるのである。確かに市民の家は貴族の家とは違って系図を持たなかった。しかし読み書きのできる市民の家では家長が公的行為として,家族の誕生,死亡,通婚を聖書の白紙のページに記載する習俗があり,それが暦に記入されたり,日記に変容したが,家族の秩序は家父長的権威の下に維持されていたのである。だから企業家族の場合にも,とくにドイツでは資本主義の高度化に伴って,公的職業教育の発達や効率的な経営方法,経営の専門化,組織化されたカルテルやコンツェルンの登場などによって家族の機能は衰えても,依然として創始者一族の所有の形態は根強く存続している。これがヨーロッパの秩序の安定につらなっているといえよう。

宗教と文化

19世紀に入ると西ヨーロッパでは脱宗教化(世俗化)が進行し,教会と市民生活の関係も緩んできている。しかし,ヨーロッパのキリスト教は教育,経済,科学というようにあらゆる分野に深く浸透している。教会が市民社会の公的部分から退くのは,19世紀の後半である。宗教意識の希薄化とともに起こる問題は,国家と教会の分離であった。国家と教会は教育の分野で衝突した。フランスで〈初等教育の義務化,非宗教化〉法案が成立していわゆる〈公教育〉が出発したのは1881年であり,1905年の〈教会と国家の分離〉法によって非宗教化現象は法的に認められたのである。ドイツの〈文化闘争〉も同時代の動きであった。1871年から75年にかけて,ビスマルクは〈カノッサには行かぬ〉と豪語して教会と中央党に挑戦した。彼は〈プロイセン学校管理法〉を制定して,全教育組織を教会の手から国家の管理の下に置こうとした。これほどヨーロッパでは教会と教育は深く結びついていたのである。

教育制度の頂上にある大学も教会の分身としての性格が強かった。現在のドイツにおける中等学校のギムナジウムはギリシアのアカデメイアの学園教育を回生したものであり,いわゆる〈教養〉の始原でもあったのに対して,大学は神学部と法学部と医学部から成り立ち,それぞれが司祭者,法律家,医者の養成所の役割を果たしていた。そのため,パリのソルボンヌ大学にみるように神学部が中心になっていた。宗教改革以後,大学はドイツでは領邦国家の宗派によってプロテスタント系とカトリック系に分かれたのである。脱宗教化が進んだ19世紀末でもカトリック系の大学では自由宗教者や一元論者に対して教職から追放がなされたため,〈学問の自由〉の擁護の運動が起こったくらいであり,ヨーロッパ人の〈自由〉の中で〈信仰の自由〉は重みをもつものであった。

ところが,キリスト教はヨーロッパの資本主義経済にエートスを通じて影響を与えていたことも無視できない。経済のかなめになる〈契約〉の観念も,たんに経済流通にのみその発生要因を求めらるべきでない。それは古代ユダヤ教のベリースにもさかのぼることができる。宗教と経済の相関関係は市場経済にも促進的要素になっている。遊牧民の生んだ,絶対神に対して遵守を誓う宗教的盟約の観念は,古代ユダヤ教から原始キリスト教を経て消滅していない。何世紀にもわたって教会権力のもつ破門を強制力とした宣誓による担保は,ヨーロッパの信用経済の発展を促している。このような関係は,決して経済社会がつくり出した国家による強制力だけでは生まれないものである。近代ヨーロッパでは出版を通じたマス・メディアがコミュニケーションの手段として著しく発達するが,その背後には,聖書への信仰がグーテンベルク以来の印刷術の普及を促したという関係がみられる。聖書はそれ以来,ヨーロッパの家庭の必需品としてベストセラーになっている。

とくにプロテスタントの教理は,近代の資本主義の経済倫理においてその血肉になっている。一神教の絶対性の前に,地上の存在物は動物や植物といった自然ばかりでなく,人間のつくり出した音楽や絵画,祭りまで被造物の地位におとしめられる。プロテスタントの倫理は,その代りに禁欲的勤労と節約のエートスを人びとに植えつけた(プロテスタンティズム)。この禁欲的エートスこそ,ヨーロッパの資本主義的生産のための倫理的支えになったのである。

キリスト教と経済の相関性は,また科学との関係についてもいえる。確かに,宗教と科学は矛盾しあう側面をもっている。ヨーロッパにも科学と宗教の闘争の歴史はある。ガリレイやコペルニクスの地動説が禁書目録から完全に解放されたのは1835年のことである。だが,ヨーロッパの宗教は科学の発達に阻害要因になったかというとそうではない。むしろ逆にヨーロッパの技術と文明を支えた科学は,キリスト教と適合性をもっていたのである。ギリシアで生まれた〈概念〉などの自然科学的思考は,キリスト教世界に入って神の摂理を解明し,発見するために精密科学をつくり上げた。とくにプロテスタントの世界では,彼らの愛好したのは物理学であり,数学,自然科学であった。これらの学問は,自然における神の法則の経験的把握を可能ならしめる点で宗教的信条に適合的だった。プロテスタント教会の側も,自然科学の発展と学問の実証主義化の波に対して,リベラルな批判的歴史主義の立場をも許した。ドイツの自然科学と医学が世界の最高水準を占めたウィルヘルム2世時代にカイザー・ウィルヘルム協会を設立して,アインシュタインをはじめ一級の科学者を集めたが,その立役者が,神学部のリベラルな神学者ハルナックであったということは,キリスト教と科学との適合性を象徴的に示している。そのためにヨーロッパ近代の市民社会は,世界史の中でもっとも強く理性と合理性と科学との適合性をもちえたのである。

大衆運動と革命

けれども市民社会は19世紀末から,原理的に対立する社会運動によって大きく変貌していった。社会主義,サンディカリスム,アナーキズム,国家社会主義(ナチズム),ファシズムといった諸運動は,ヨーロッパの大衆化状況の中で,かつての〈財産と教養〉を核とした市民社会を根底から揺さぶった。自由主義と民主主義との政治的合意,キリスト教倫理観を共有した市民層は不安な状況に陥った。かつては進歩観に支えられて,進歩と保守,自由と民主がヨーロッパの議会政党の常套語(じようとうご)になっていた。1848年革命ではまだ労働者が舞台の主役になっていない。

ところが19世紀後半以後の高度の資本主義の段階を迎えると,カルテル,シンジケートによる資本の組織化が進むと同時に労働者階級が資本家と対抗する勢力にまで成長し,やがて労働組合を通じて政治権力の表面に躍り出た。イギリスでは19世紀後半に自由党と保守党の二大政党による議会政治が行われていたが,世紀末に労働組合運動が盛んとなり,1906年には労働党が誕生し,第1次大戦後の24年には政権を獲得している。フランスの労働総同盟(CGT(セージエーテー))が結成されたのは1895年だが,これは1902年には改良主義を批判し,サンディカリスムに移っている。その後35年には共産党,社会党,急進社会党が人民戦線内閣を組織した。ドイツでは1875年にラサール派とマルクス派の合同によってドイツ社会主義労働者党(のちドイツ社会民主党)が成立したが,ビスマルクの社会主義者鎮圧法にも耐えて陣営を拡大し,1912年の総選挙では110議席を獲得して第1党に躍進した。

こうした政治的動向の中で,ヨーロッパの政治的地図をまったく変えたのは,第1次大戦後の革命である。それはドイツとロシアに起こった。ドイツはイギリス,フランスに比して後進性の痕を残した国であったし,ロシアはヨーロッパの辺境の地であった。ドイツの十一月革命では,プロレタリアート革命を主張する独立社会民主党とスパルタクス団(共産党)は敗退し,社会民主党が主導権を握り,中央党と民主党と連立内閣を組織した。ワイマール憲法では,人権宣言においても従来の自由権的基本権に加えて社会権的基本権がうたわれている。しかし,プロレタリアート独裁は放棄されている。ところが,ロシア革命はマルクス=レーニン主義によるプロレタリアート独裁の社会主義国家を地球上に誕生させた。こうして,資本主義と社会主義との対抗の構図が世界政治を規定するにいたる。

革命は左翼からのみ起こったのではない。右翼の側からも保守革命が出現した。ドイツの国家社会主義(ナチズム)であり,イタリアのファシズムである。市民社会はここでも大きな変貌を受ける。ドイツの伝統的な社会構成とエリート構造を変えたのは,ワイマールの共和政でなくヒトラーの全体主義体制であった,といわれるくらいである。

人間観の変貌

こうした政治的変化と対応して,ヨーロッパ人の人間観も移り変りをみせている。18世紀末から19世紀前半にかけて出現した人権宣言,権力分立,法治国家の諸制度はヨーロッパの人間主義の表現であり,啓蒙思想を体現したものであった。しかし,これらの啓蒙思想は,また反面でヨーロッパ中心主義をはらんでいた。明朗な進歩観(進歩)に支えられて,歴史の発展の先端にヨーロッパ人みずからを位置づけていた。こうした考え方が,帝国主義段階の海外の植民地を獲得するための免罪符になっている(植民地主義)。アフリカをはじめとする世界各地への植民地争奪戦は,未開人に対して高い文明を均霑(きんてん)するという呪文で正当化された。モンテスキューですら,黒人の売買に何らやましさをもたなかった。彼は,黒人は人間ではない,神が善良な魂を真っ黒な肉体に宿らし給うはずはない,と《法の精神》に記した。

けれどもその後1世紀を経るうちに,ヨーロッパは産業,技術,軍事力で急速な伸びを示した。鉄鋼,重化学工業を中心とした高度の資本主義が出現し,イギリスとドイツは〈世界の工場〉をめざしてしのぎを削った。医学と物理学では,第1次大戦勃発まで世界の最高水準がプロテスタントの国イギリスとドイツによってほとんど独占された。そして,農業人口から工業人口への構造的変化,衛生の普及と平均寿命の延長で人口は飛躍的に増加した。6世紀から1800年までは1億6000万を超えたこともなかったのに,1800年から1914年までに4億6000万に増えた(オルテガ《大衆の反逆》)。しかし,ヨーロッパのこの社会経済的繁栄自体が人間を見つめる目を変えていた。

ニーチェの〈神の死〉宣言によって,ヨーロッパ人の心奥にあった本能が〈力への意志〉として呼び起こされた。それは,キリスト教と市民社会の価値を転倒するものだった。キリスト教が理性宗教となり,科学と学問的実証主義の補完的役割をもつようになってしまったとき,人びとの心からかつて奪われた〈ディオニュソスの陶酔〉と〈金髪の野獣〉を覚醒(かくせい)させた。S.フロイトの精神分析も,自我の中に隠された無意識の世界を発見して科学の対象にした。ユングの集合無意識は,ヨーロッパ中心と自我中心の思想を揺さぶった。心の深層の探求は,文明人と未開人が異質のものではなく,互いに交感しあうことのできる人間の原質の発見に通ずる。そこに,新たなヨーロッパを相対化する人類学,神話学が登場する。そのとき東方ロシアからの神秘主義が人びとの心をとらえる。かつて分岐したロシア正教のもつ審美的信仰が,トルストイやドストエフスキーを通じてヨーロッパに回流してくる。人間の集団組織のさまざまな生活実験が行われた。コミュニズム,アナーキズム,自然への回帰,そして知的遊民としてのボヘミアン。

第1次大戦後に出版されたシュペングラーの《西洋の没落》は,ペシミズムの漂う知識人の社会に広い共鳴盤をえた。しかし,これは民族の没落でなく,文化の没落をいったのであり,知のパラダイムの変化をねらったものであった。そこではニュートンの自然科学とデカルト哲学以来の決定論と因果関係による科学知を捨てており,その代りに直観と形態学を代替している。工場化と官僚制化の進む中で,M.ウェーバーは,もはや工場や軍隊や国家機構だけでなく,知の聖域である大学・研究所すらも官僚制のメカニズムに組み入れられている時代を透視した。彼の語る合理性はばら色でなく,悲観的な色調すら帯びている。と同時に彼の思想の中に,同時代の人間観をうかがうことができる。ウェーバーはアメリカの黒人の劣性現象は,決して遺伝子という生物学的根拠によるのでなく,アメリカの身分制を残した社会システムがつくり出したものであることを,社会科学者の側から論じている。

しかし,ウェーバーの価値自由によって擬似科学とされた生物学と人種学の野合は,社会ダーウィニズム(社会進化論)となって現れ,ヨーロッパ全土に猖獗(しようけつ)する。自然淘汰説は競争原理と人種の優劣を科学の名の下に正当化し,もはやユダヤ人とヨーロッパ人との同化は不可能になる。民族の問題は人種論にすりかえられる。ナチスの反ユダヤ人運動が,生物学者と人類学者によって荷担されていたことは注視するに値しよう。ナチスの最大の暴挙であるユダヤ人ホロコーストの責めの一端をこの思想が担っている。

第2次大戦は,ヨーロッパが起爆源であったが,全地球にわたり,しかも科学と経済と精神の総力を動員した人類史上最大規模の戦争であった。ヨーロッパ社会の成員であったユダヤ人のホロコーストによって人間の意識にひそむ狂気の深淵をみたヨーロッパ人は,今度はヨーロッパの外にある人間とその文化,とりわけ未開人の文化への偏見を認めなければならなかった。政治的にヨーロッパ人によるアジア,アフリカの植民地支配が崩れる。これらの植民地は,近代ヨーロッパの法,政治,経済のしくみをモデルにして,いくつかの失敗を経るとしても独立国家に成長した。フランスがベトナムから撤退し,さらにアルジェリアから退いたのは1960年代になってからである。この時期に符合するかのように哲学の関心が揺れ動く。戦後における人間の解放のイデオロギーを実存主義と人間学的マルクス主義によって表現したサルトルの哲学から,脱人間主義を掲げた構造主義への転換である。ナチスの行為をみずから贖罪(しよくざい)すべきものと受けとめたドイツと違って,レジスタンスを戦後思想へつないだフランス人は,いち早くヨーロッパの進歩観と人間主義の見直しとそれに代わる新しい科学的人間学に取り組んだといえるだろう。科学と哲学の名の下に厳密を欠く認識を批判した構造主義は,もはや知的指導者として世界観を創造し,人類を嚮導(きようどう)しようとはしない。むしろ人間主義にひそむヨーロッパ中心主義が解体される。近代ヨーロッパの人間主義は,外なる未開人,内なる狂人という深層的・周縁的な人間を,人間として正当にとらえてこなかったことをいまや生活実感として受けとめた。レビ・ストロースの《野生の思考》やフーコーの《狂気の歴史》はヨーロッパ人に,文明人,正常人の中に隠れ存在している呪術的なものや狂気を覚醒させている。

人間の歴史のうえに初めて〈国民国家〉をつくったヨーロッパが,現在その〈国家〉の枠を超えた〈ヨーロッパ共同体〉(EC)という組織集団の実験に取り組んでいる。同じように人類史上に初めてエピステーメー(知)を思考したギリシアの末裔(まつえい)は,さまざまな世界観を築き,それを人類の遺産として残しながらも,さらに民族と国家と世界観を超えた人類知の探求に向かっている。

執筆者:上山 安敏

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報