デジタル大辞泉

「柄」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

がら【柄】

- [ 1 ] 〘 接尾語 〙 ( 「から(柄)」と同語源 ) 名詞の下に付いて、その物事の本来持っている性質、品格、身分などの意、また、それらの性質、品格、身分などにふさわしいこと、また、その状態の意などを表わす。「人柄」「家柄」「身柄」「続柄」「国柄」「場所柄」「声柄」「時節柄」などと用いられる。

- [初出の実例]「なほ同じやうにわびしく侍るは、ところからにも侍らず」(出典:宇津保物語(970‐999頃)国譲上)

- [ 2 ] 〘 名詞 〙 ( [ 一 ]が、独立して用いられたもの )

- ① 体つき。なり。大小という面からいう場合に用いる。

- [初出の実例]「身体(ガラ)の小さい女蟹ばかり多くなったので」(出典:蟹工船(1929)〈小林多喜二〉九)

- ② その人に本来そなわっている、また、その人の身なりや態度から感じられる品や性格。現代では多く、その人の現在の身分、地位、生活態度などにふさわしいかどうかという面からいわれる。→柄にもない。

- [初出の実例]「ただおしたての位を専とす、一番の柄(ガラ)をよく、物やさしく舞を本とす」(出典:承応神事能評判(1653)加茂)

- 「寧(むし)ろ虚喝(ほら)の方が持質(ガラ)にあるかナ」(出典:諷誡京わらんべ(1886)〈坪内逍遙〉五)

- ③ 布、織物などの模様をいう。

- [初出の実例]「がらを好みて巾広の巻帯」(出典:たけくらべ(1895‐96)〈樋口一葉〉一)

柄の補助注記

[ 二 ]②は「ひん(品)」に類似するが、「品」はその人の内面的に備わっているものをいい、「品がある/ない」という。それに対して「がら」は外に表われた印象からいうもので、「柄が良い/悪い」という。

から【柄】

- [ 1 ] 〘 造語要素 〙

- ① 同じ血のつながりを持つこと。血縁関係にあること。「うから(族)」「やから(族)」「はらから(同胞)」などと用いられる。

- ② その物に本来備わっている性質、性格。本性。また、そのものの由来するところ。「国柄(くにから)」「神柄(かむから)」「山柄(やまから)」などと用いられる。

- [初出の実例]「み吉野の 吉野の宮は 山可良(カラ)し 貴くあらし 川可良(カラ)し 清(さや)けくあらし」(出典:万葉集(8C後)三・三一五)

- [ 2 ] 〘 名詞 〙 ( [ 一 ]②から転じて ) 原因、理由。→からに。

- [初出の実例]「我が母の袖もち撫でてわが可良(カラ)に泣きし心を忘らえぬかも」(出典:万葉集(8C後)二〇・四三五六)

へい【柄】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙 本質。根本。

- [初出の実例]「方今吾道之柄在二足下手一焉」(出典:谷川士清宛本居宣長書簡‐明和二年(1765)八月四日)

- [その他の文献]〔易経‐楚辞下〕

- [ 2 ] 〘 接尾語 〙 手に握り持つ、刀剣・槍・如意・扇などを数えるのに用いる。

- [初出の実例]「金銅四王像四躯〈〈略〉各着大刀一柄、三柄着別〈略〉又毘沙門天王横佩一柄〉」(出典:西大寺資財流記帳‐宝亀一一年(780))

- 「中等扇三柄(ヘイ)、某先生携帰」(出典:随筆・孔雀楼筆記(1768)四)

つか【柄・𣠽】

- 〘 名詞 〙

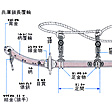

- ① 刀剣や弓などの、手で握る部分。刀身と共鉄(ともてつ)の柄、木をはめた柄、鮫皮包、糸または革巻、木地による赤木柄・花櫚木柄(かりんぼくづか)などがある。〔十巻本和名抄(934頃)〕

- [初出の実例]「敵(かたき)、其刀の𣠽にひしと取付たりければ」(出典:今昔物語集(1120頃か)二六)

- ② 筆の手にもつところ。筆の軸。筆の管。

- [初出の実例]「つかみじかき筆など、御車とどむる所にて、たてまつれり」(出典:源氏物語(1001‐14頃)澪標)

- ③ 男性器のこと。

え【柄】

- 〘 名詞 〙 ( 枝(え)から転じたものといい、「え」は元来ヤ行のエ ) 手で持つために、器物に取り付けた棒状の部分。取手(とって)。

- [初出の実例]「豈に法の庭に斧(をの)の柄(エ)、朽ちざらめや」(出典:東大寺諷誦文平安初期点(830頃))

- 「ひさげのえの倒れ伏すも、耳こそとまれ」(出典:枕草子(10C終)二〇一)

- 「太刀のみね長刀(なぎなた)のゑにてうちなやしてからめとり」(出典:平家物語(13C前)一二)

かいかひ【柄】

- 〘 名詞 〙 基本となるもの。もとい。もと。

- [初出の実例]「孔子之世に当て周、其柄(カヒ)を失ひ」(出典:古文孝経建久六年点(1195)序)

かび【柄】

- 〘 名詞 〙 器具などについている、手で持ったり握ったりするところ。つか。え。〔観智院本名義抄(1241)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「柄」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

柄 (つか)

刀剣を握りつかむ部分。奈良時代の蕨手刀(わらびでのかたな)や平安時代の毛抜形太刀(けぬきがたのたち)など,一部には刀身と柄を共造りとしたものもあるが,一般には刀身の茎(なかご)を木で覆い,鮫皮(さめかわ)を着せ,革や組糸で柄巻(つかまき)を施したものが多い。古墳時代には頭を環頭,頭椎(かぶつち),圭頭(けいとう)にして金銅板で包んだ柄を見るが,奈良時代では正倉院のものに木地のままとしたのがある一方,金銀鈿荘唐大刀のように鮫皮を着せ,柄頭(つかがしら),縁金物(ふちかなもの),手抜緒(てぬきのお)を付けたのもあって,後世の儀仗用の飾大刀(かざりたち)の範となったものもすでに存在していた。平安時代以後,茎にあわせて木で覆い,鮫皮を着せ,兜金(かぶとがね),縁金物を付け,革や組糸で柄巻を施し,目貫(めぬき)を巻きこむという形式が定着し,以後,江戸時代まで引きつがれた。この柄巻は本来,掌の当りを柔らげ,滑りを防ぐのが目的であったが,江戸時代には装飾性も加味され,巻き方も平巻,片手巻,菱巻,つまみ巻,捻り巻とその変形など,さまざまな巻き方も工夫された。糸も黒,白,紫など単色のほか,数色の色糸を組み合わせたものも用いられ,縁頭,目貫の金具類も文様を細かく彫金した華やかな作も見られるようになった。柄の寸法は鞘(さや)の長さとも関連するが,21~25cmくらいが標準で,奈良時代のものは短く,南北朝時代には誇張にすぎるほど長大なものもある。

→刀装

執筆者:原田 一敏

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

柄

つか

刀剣の手で握る部分の名称。『古事記』に「十握剣(とづかのつるぎ)」の記述があり、これは10の手で握れるほど柄の寸法の長い剣という意味であるが、鎬造湾刀(しのぎづくりわんとう)の日本刀が完成する平安中期以前の直刀(ちょくとう)の柄は、中国大陸のものと同じく片手で握る寸法であり、それ以後双手(もろて)で握る寸法となった。奈良、平安時代のものは、一部には刀身と柄を共造りにした例もあるが、多くは刀身の茎(なかご)を木で覆い、鮫皮(さめかわ)を着たものになる。なかには金銅の薄板を張ったもの、革や布を着せて漆を塗ったもの、錦(にしき)を着せたものもある。桃山時代までの太刀(たち)、打刀(うちがたな)の柄は、木に鮫皮を着せて黒漆で塗り、糸または革で巻き、兜金(かぶとがね)や縁金物(ふちかなもの)を施すのが基本であった。江戸時代には装飾性が重視され、柄巻も平巻、菱(ひし)巻、片手巻、つまみ巻、捻(ねじ)り巻などくふうがなされ、色も黒、白、紫などの単色のほか数色の組合せも行われ、縁頭(ふちがしら)や目貫(めぬき)などにも凝った細工が施された。西洋の剣には双手柄は特殊なもの以外にはなく、ほとんどすべて片手柄で、銅または金銀の撚(よ)り線で巻いたもの、金属の柄に金銀を象眼(ぞうがん)したもの、さらに宝石を散らしたものなどもある。

[小笠原信夫]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

[名]

[名] [接尾]名詞に付く。

[接尾]名詞に付く。 1)図体/(

1)図体/( 2)身分・身の程・ステータス・分際・分限・分/(

2)身分・身の程・ステータス・分際・分限・分/( 3)模様・文様・図柄・絵柄・図案・パターン・地紋・プリント・

3)模様・文様・図柄・絵柄・図案・パターン・地紋・プリント・

〈ヘイ〉

〈ヘイ〉 〈がら〉「

〈がら〉「 〈え〉「

〈え〉「

(丙)(へい)。

(丙)(へい)。