精選版 日本国語大辞典 「貿易」の意味・読み・例文・類語

ぼう‐えき【貿易】

- 〘 名詞 〙

- ① 互いに品物と品物とを交換し合うことによって取引をすること。交易。

- [初出の実例]「凡以二私財物・奴婢・畜産之類一、〈略〉貿二易官物一者、計二其等一、准レ盗論」(出典:律(718)賊盗)

- [その他の文献]〔史記‐貨殖伝・范蠡〕

- ② 国際間で商品の輸出入の取引をすること。国際間の商業取引。

- [初出の実例]「日々数種の什器を擕へ来り、貿易せんと欲す」(出典:航米日録(1860)三)

貿易の語誌

「交易」とともに上代から見えるが、中古以降は「交易」が一般的になった。「貿易」が多くみられるようになるのは、外国に開港を迫られた近世末期から明治初期にかけてである。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「貿易」の意味・わかりやすい解説

貿易

ぼうえき

foreign trade

一国の企業や個人が外国の企業や個人と行う商品の取引が貿易である。貿易を通じて、国内で生産された財貨は外国にも販売(輸出)され、外国から財貨が購入(輸入)されて国内で消費されるという国際分業が形成される。

[志田 明]

貿易が行われる根拠

貿易は、基本的には各国の間で財の相対的な価格や生産費に差がある場合に行われる。国内の企業から買うよりも外国の企業から買うほうが、運賃や保険料などの経費を負担しても安くつくから、商品は輸入されるのである。貿易が行われる根拠を国際間の相対的な生産費の差異という面から明らかにした理論が、比較生産費の理論あるいは比較優位の理論である。国によって比較生産費差(比較優位差)が出てくる背景には、各国で気候条件や地下資源などの自然条件が違い、それぞれの国に適した生産物があること、経済発展段階や社会の状況が異なり、資本蓄積の程度や労働の質に差異があること、国際間で技術水準が異なること、などの要因がある。

それぞれの国が有利に(安く)生産できる産業に専門化(特化)し、その生産物を交換しあうことを通じて、与えられた一定の資源のもとでいずれの国もより多くの生産物を入手することができるという分業の利益(貿易の利益)が生み出され、国際的なレベルで資源の効率的な利用(資源の適正配分)が可能になる。貿易は、各国の資源の自然的な配剤に偏りがあるという面を補う役割を果たすのである。そこから、国際貿易はできる限り自由に行われるのが望ましいとする自由貿易論の考え方が出てくる。

[志田 明]

貿易と経済発展

外国貿易はまた、生産物の販路を拡張し、企業や産業の生産規模の拡大による規模の経済(大規模生産の利益)を実現し、経済を発展させる要因となる。技術の高度化に伴って生産の最適規模が大きくなるにつれ、一国内の市場だけでは狭隘(きょうあい)にすぎて規模の経済を享受できないような場合に、貿易が市場の拡張によって生産性を高めることを可能にするのである。第二次世界大戦後のEC(ヨーロッパ共同体)形成の一つのねらいは大市場化による規模の経済の実現にあり、域内の経済や貿易の発展はそのような規模の経済に負うところが大きい。しかし、貿易が市場の拡張を通じて一国の産業を発展させるという効果は、最初に国際市場に進出した国の産業の生産性を高め、それがいっそう輸出を増大させるという形で累積的な産業の発展を促すが、他方、発展の後れた後続国の産業に対しては、先発国の産業との間の国際競争のもとで発展を推進しなければならないというハンディを負わせ、自由貿易がその国の産業の発展を阻害するであろう。そこで、後続国でその産業を発展させるためには、ある期間その産業の保護が必要となる。比較優位差が生じる根拠がこのような規模の経済や技術格差である場合には、日本のかつての繊維産業や戦後の自動車産業にみられるように、後続国の産業が保護によって発展に成功し、比較優位産業に転化することもあるが、一方ではある種の開発途上国にみられるように、先進国との間の貿易がいっそう後続国の経済発展を抑圧するという逆流効果を生むこともある。

[志田 明]

貿易と国民経済

一国の輸出や輸入の規模は、国民所得水準、外国為替(かわせ)相場、交通手段の発達などに依存する。国民所得の循環では、輸出は、一国の国民所得の流れへの外からの需要の注入として、国内生産や国民所得を増加させる乗数効果をもち、逆に輸入は、国内で生み出された所得が外国の財に対する需要として漏出することを意味するから、国内の生産を減少させる負の乗数効果をもつ。したがって、国内で失業や不況に悩まされている国は、輸出を促進し輸入を削減するような政策をとれば、それらを緩和することができる。しかし、一国の輸出は相手国の輸入であるから、貿易が一国の国民所得に及ぼすこのような効果は、相手国にとっては逆の効果となり、そのため交易国相互の間で利害が対立する。なお、貿易は当事国に生産の特化や規模の経済による貿易の利益をもたらす反面、国際分業の相互依存関係によって経済循環が国内だけで完結せず、国民経済を世界経済の網の目のなかに組み込むことになる。それゆえ、国民経済はそれだけ国外の経済変動の影響を受けやすくなり、不安定性や不確実性が強まり、貿易が中断したときの危険が大きくなるであろう。貿易が国民経済に及ぼすこのようなさまざまな効果やその国が置かれている状況が絡み合って、それぞれの国の貿易のあり方や各国が採用する貿易政策の違いが生じてくるのである。

[志田 明]

資本主義成立期以前の貿易

貿易の歴史は古く、すでに紀元前にフェニキア人はエジプトや東地中海で貿易を行っていたことが知られているし、その後ギリシア時代やローマ時代には、地中海沿岸に加えてさらに東方との交易も盛んになった。シルク・ロードを経て中国との間で貿易が行われたことは有名である。しかし、この時代の交易品は、奴隷、貴金属、宝石、高級織物など当時の上層階級のぜいたく品が大部分で、貿易は商品生産に深く根を下ろすような種類のものではなかった。

ローマ帝国崩壊後の中世の封建社会では、貿易は一時衰退し、その後コンスタンティノープルを中心にアラビア人などが貿易で活躍するようになったが、貿易が盛んになったのは十字軍の遠征以降である。十字軍遠征を契機にベネチアなどイタリア北部の都市が貿易によって繁栄し、地中海で支配権を確立した。一方、ヨーロッパ北部でも、ハンザ同盟の諸都市を中心に貿易が栄えた。中世の交易の地域は古代よりも拡大し、貿易品の種類も増えて香辛料など大衆化した商品もみられるようになったが、基本的にはまだ上層階級のぜいたく品が主であった。

15世紀末の地理上の発見とそれに続く商業革命は、貿易を大きく変えた。貿易の舞台は地中海やバルト海からアメリカ大陸やアジアにまで広げられ、地理上の発見で大役を果たしたポルトガルとスペインが新市場に躍進した。ポルトガルは東方から香辛料、スペインは新大陸から金銀やタバコなどを輸入し、毛織物を輸出した。毛織物の輸出によってヨーロッパで毛織物工業が盛んになったが、その中心はその後オランダやイギリスに移り、とくにイギリスで輸出産業として高度の発展を遂げた。それに伴ってポルトガルやスペインの貿易は衰退し、貿易の中心はオランダからさらにイギリスへと移っていった。このような貿易の拡大が、資本主義的な工業生産の発展に大きな影響を与えた。

[志田 明]

資本主義成立期以後の貿易

18世紀から19世紀にかけてまずイギリスに始まった産業革命は、貿易にも変革を引き起こした。産業革命により綿工業が機械化され、綿織物が低廉に大量生産されるようになって、一般大衆の生活資料として広く普及し、手工業的な毛織物にかわって綿織物がイギリスの輸出貿易で大きな地位を占めるようになったのである。イギリスの輸出の増加は目覚ましく、19世紀中葉には全世界の輸出の4分の1から3分の1のシェアにまで伸張した。イギリスの輸出品は完成品が多く、とりわけその3分の2は綿織物などの繊維製品や鉄製品であり、一方、輸入品は主として綿花などの原料や食糧であった。加工貿易という近代的な貿易へ移行し、イギリスを「世界の工場」、その他の世界を原料や食糧の供給地とする国際分業体制が確立されたのである。それに続く30年間は、このような貿易が急速に拡張された時期である。鉄道や汽船の発達により、貨物は安く、しかも迅速に輸送されるようになり、綿花、石炭、鉱石など、比較的重量の大きい貨物も遠隔地間で取引されるようになって、貿易の拡大に拍車がかけられた。さらに、19世紀中ごろのイギリスの穀物法(穀物の輸出入に一定の制限を加えた法律)の撤廃を契機として、イギリスを中心に自由貿易の気運が高まり、それも貿易の拡張に貢献した。しかし、イギリスを主軸に自由貿易が発展したこの時期にも、当時の後進国ドイツなどでは国内の幼稚産業の育成のために保護貿易が行われていたことに注意しなければならない。

世界貿易の発展に寄与したもう一つの要因は、国際金本位制の確立である。いち早く金本位制を樹立したイギリスに次いで、19世紀後半には大多数の国々が金本位制に移行した。国際金本位制は、各国の通貨の間の交換性と交換比率を安定的に維持することを通じて、貿易の決済を容易にし、通貨面から通商を発展させる基盤となったのである。

イギリスの優位は貿易面だけではなかった。19世紀後半、イギリスは世界の商船の過半数を有して世界の海運業を支配したし、国際金融の面でもロンドンは世界の金融の中心地としての地位を築いた。

1870年代の初めまでは、イギリスが世界貿易で指導的な役割を演じたが、1870年代の不況期の前後を境に、貿易の世界にも新しい変化がおこった。ドイツやアメリカの工業の発展とくに鉄鋼業の発展に伴って、その製造工業品の輸出が増大し、イギリスの王座が脅かされ始めたのである。1850年には世界の鉄鋼製品輸出に占めるイギリスのシェアは50%を超えていたが、1870年代の後半には37%に低落した。第一次世界大戦直前には、鉄鋼生産でアメリカとドイツがイギリスを追い越し、世界輸出に占める主要諸国のシェアは、1913年にはイギリス13~14%、ドイツ12~13%、アメリカ12~13%、フランス7%で、イギリスはかろうじて首位を保ったものの、ドイツとアメリカの進出は著しかった。自由貿易の気運が逆転して、ふたたび高率の関税による国内産業の保護の動きが現れ、また海外へのダンピングが行われるようになった。イギリスはこの時期、資本輸出を拡大した。

第一次世界大戦後の貿易の世界における著しい特徴は、イギリスなどヨーロッパ諸国の後退と、それにかわるアメリカの躍進である。大戦による被害を受けなかったアメリカは、ヨーロッパ諸国が戦争で経済力を消耗していた間に生産力を増進し、戦後輸出ではイギリスを抜いて第1位になった。また、カナダや日本が新しい工業国として貿易の舞台に進出してきた。さらに、ロシアが1917年の革命によって社会主義国としての歩みを始め、資本主義世界市場から姿を消した。世界貿易の発展に大きな役割を果たした金本位制は、第一次世界大戦で一時中断したが、1920年代の中ごろに各国は相次いで金本位制に復帰した。戦前の貿易と国際金融の中心であったロンドンと並んで、新たにニューヨークが国際金融市場に登場してきた。第一次世界大戦によって一時凋落(ちょうらく)した貿易は、その後しだいに回復し、世界貿易は1920年代後半には戦前の水準を大きく上回るまでに発展した。しかし、1929年アメリカに端を発した世界的な大不況によって、アメリカやドイツなどで工業生産が半減し、失業者が急増して、世界貿易も大幅に縮小した。その額は1930年代の前半には1929年の30~40%にまで激減している。国際貿易は、かつて経験したことがなかったほどに大きく自由貿易からの後退をみせた。

1920年代に復活した金本位制は、1931年のイギリスの金本位制の停止を契機にふたたび崩壊し、国際決済機構は動揺した。各国は、海外の経済変動によってもたらされる経済や通貨の混乱を遮断し自国経済の安定を図るために、国家主義的な政策によって、貿易や国際資本移動に制限を加えるようになったのである。貿易に対する規制は、古典的な関税だけでなく、輸入割当制、為替管理、バーター貿易など、もっと直接的な政策手段がとられるようになった。このような貿易の規制に伴って多角的貿易は衰退し、貿易は地域的に分断され、ブロック化されて、世界貿易は縮小した。第二次世界大戦後、分裂した世界経済を再編成し自由な貿易を促進することを目的として生まれたのが、ブレトン・ウッズ機構といわれるIMF(国際通貨基金)やガット(関税および貿易に関する一般協定、1995年以降はWTO=世界貿易機関)である。

[志田 明]

IMF体制下の貿易

IMF・ガット体制の基本理念は、原則として自由貿易を推進することであったが、第二次世界大戦後も、一時期多くの国々で輸入制限が行われた。アメリカを除く大多数の国が戦後の経済復興のため緊急に輸入を必要としたのに、それをまかなう輸出が伸びず、ドル不足傾向が続いたからである。しかし、その後ヨーロッパや日本で復興が進み、1950年代の中ごろにはドル不足も解消して、貿易も自由化されるようになった。

1950年代後半から1960年代にかけて、世界貿易はIMF・ガット体制のもとで急速に増大した。1950年から1970年に至る20年間に世界の貿易額は5倍にも拡大したのである。世界貿易の増加率は世界の所得増加率よりも高く、各国経済は相互依存関係を強めた。貿易の発展にみられた一つの特質は、先進工業国と開発途上国との間の貿易すなわち垂直貿易が相対的に衰退し、先進工業国相互の間の水平貿易が相対的に拡大したことである。1960年代の中ごろの世界輸出の約4分の3は先進工業国によって占められている。それは先進工業国の輸出の成長率に比べて開発途上国の輸出の成長率が低いことを意味し、このような貿易構造の変化に関連して、いわゆる南北問題が大きくクローズアップされるようになった。世界貿易の動向に影響を与えたもう一つの問題は地域経済統合の出現であり、その典型としてのEEC(ヨーロッパ経済共同体、現EU=ヨーロッパ連合)のある程度の成功は、1960年代に各地域でみられた地域経済統合化の動きの引き金になった。1960年代の世界貿易で特筆されるべき第三の問題は、アメリカの相対的な地位の低落と、それに伴うドルに対する信認の低下である。基軸通貨としてのドルの信認の低下は、ドル危機を生み、国際流動性問題を発生させた。ドルを支えIMF体制を維持しようとする各国の努力にもかかわらず、ドル危機は結局、1971年夏のドルと金の交換性の停止を引き起こした。戦後20年余の世界貿易の発展を支えてきたIMF体制の崩壊である。

1971年末スミソニアンで開かれた国際会議で、変動幅の拡大を伴った固定為替相場制への復帰が合意されたが、それも1年余りで崩れ、結局1973年2~3月、主要諸国は変動為替相場制へ移行した。さらに、1973年と1979年の二度にわたるオイル・ショックによって、石油輸入に依存していた多くの国々は、物価の高騰、経済成長率の低下、国際収支の赤字化に悩まされ、世界貿易は混乱し、各国で保護主義的な気運が高まり、経済摩擦が強まった。

[志田 明]

1980年代以降の貿易

その後オイル・ショックを克服した世界経済は、1980年代から1990年代にかけて貿易面にいくつかの新しい動きがみられるようになった。産業の成熟化や交通・情報通信手段の発達により企業の経済活動がグローバル化し、その影響が貿易にも波及したのである。その一つは、対外直接投資(海外での子会社の設立)の急増と、それに伴う貿易の変貌(へんぼう)である。直接投資は、すでに1960年代からアメリカの多国籍企業によって行われてきたが、1980年代に入ってヨーロッパや日本の対外直接投資が大きく増加し、それまで国内で生産し輸出していた製品の生産拠点が海外に移され、そこで生産された製品が第三国や本国にも輸出されるようになり、貿易構造が変化したのである。さらに本国の親会社と海外の子会社の間で生産工程を分業化し、親会社から子会社に(あるいは子会社から親会社あるいは別の子会社に)部品や原材料を輸出するという「企業内貿易」が増加した。

1980年代に入ってみられるようになったもう一つの貿易構造面の特質は、サービス貿易の拡大である。サービスはもともと生産されたその場所で消費されるものが多く、貿易にはなじみにくいが、産業構造の高度化や交通・情報通信手段の発達によって、海外旅行や国際輸送、技術貿易、金融情報サービスなどの国際取引が増加し、その増加率は財の貿易のそれを上回っている。

この時期の貿易の動向のうち、地域構造の面に現れた一つの変化は、アジア諸国の貿易の躍進である。日本を除く東アジア地域のなかで、1960年代から1970年代にNIES(ニーズ)(新興工業経済地域)が外資導入と輸出指向的工業政策を背景に、高い経済成長率を達成し、輸出を拡大した。その後1980年代後半に輸出競争力が低下したNIESにかわって、直接投資の受入れをバックに輸出指向的工業を推進し、高度成長を遂げたのが、ASEAN(アセアン)(東南アジア諸国連合)諸国である。これら一連のアジアの経済発展は「東アジアの奇跡」とよばれたこともある。しかし1997年7月のタイ・バーツの為替の切下げに端を発したアジア通貨危機は、アジア諸国に広がり、アジア諸国の経済成長を鈍化させ、貿易を縮小させるなど、アジアの奇跡に陰りをもたらした。

1990年代のもう一つの特筆すべき世界経済の変容は、1990年代初めの旧ソ連や東欧諸国における社会主義体制の崩壊に伴う市場経済への移行と中国の社会主義市場経済のもとでの市場経済化の発展である。このうち中国は1978年に改革開放政策に転換して以来、曲折はあるものの総じて高い経済成長を達成し貿易も急速に拡大しており、世界経済に与える影響も昨今ますます高まってきている。

[志田 明]

2000年代以降のアジアの貿易動向

このようななか、アジア通貨危機を経て2000年代に入ると(1)安価で豊富な労働力や生産コストがASEANと比較して優位であること、(2)直接投資環境(外資優遇策、インフラ整備、物流等)が急速にASEANに追いついてきたことから、外国企業の中国への直接投資が急増した。また、中国では最終財(最終生産物)を中心に欧米向け輸出の伸びが顕著になるとともに、中間財を中心としたアジア域内向け輸出も着実に増加した。他方、韓国、台湾、ASEANにおいては、最終財を中心にした欧米向け輸出の伸びは縮小傾向にある反面、中間財を中心としたアジア域内向け輸出は大きく増加した。このような国際的な分業がアジア域内で加速し、国境を越えた生産ネットワーク(域内生産ネットワーク)により、アジア経済が急速に進展した。

ところが、欧米を震源地とする世界的な金融危機(サブプライムローン問題やリーマン・ショック)は欧州向け輸出の減少を通じて、アジア域内貿易を縮小させ、さらに各国の輸出品の生産減少を同時連鎖的にもたらしたことから、アジア経済においても実体経済に深刻な打撃を与えることとなった。この金融危機は、アジアの貿易が欧米諸国の需要に大きく依存している構造になっており、欧米の景気変動に対して脆弱(ぜいじゃく)性が高い状態にあることを浮き彫りにした。

[前田拓生]

近代における日本の貿易

日本の中国大陸や朝鮮半島との間の交易は古くから行われていたが、近代的な貿易が開始されたのは幕末の開国からであり、本格的に貿易が行われるようになったのは明治に入ってからである。

明治初年から明治10年代に至る貿易は、主として外国の商人によって行われ、日本はまだ関税自主権をもたなかった。当時の輸入品は、ほとんどが綿織物、毛織物、砂糖などの工業製品であり、輸出は生糸や茶であった。貿易収支は入超を記録し、金銀が海外に流出した。明治10年代に入って政府によってとられた産業育成政策や貿易振興政策が功を奏して、その後繊維産業を中心に軽工業が盛んになり、輸出でも繊維製品が大きな比重を占めるようになった。とくに1900年(明治33)ごろを境に繊維製品を中心にした軽工業品の輸出が急増し、工業製品が日本の輸出の半分以上を占めるまでに成長した。一方、輸入では綿花などの原料がしだいに増加して、日本の貿易はこの時期に加工貿易型へ移行し始めた。また、日清(にっしん)戦争の賠償金を背景に1897年に金本位制が採用され、1899年と1911年の関税制度の改正によって関税自主権を確立するなど、日本は近代資本主義国としての形を整えるようになった。20世紀に入ると重工業も勃興(ぼっこう)し、日露戦争前後から急速に発展したが、明治時代にはまだ重工業品はかなりの部分を輸入に依存していた。重工業品の輸出が本格的に始まるのは第一次世界大戦からであり、軽工業品にかわって輸出の中心になるのは第二次世界大戦後の昭和30年代以降である。

第一次世界大戦は、日本の輸出を飛躍的に伸張させた。戦争でヨーロッパ諸国の輸出が低落していた間に日本の輸出が躍進し、貿易収支は大幅な黒字になった。戦争による船舶の不足は、日本の造船業や海運業を発展させた。第一次世界大戦を転機に、繊維工業だけでなく鉱業や重化学工業も急進し、日本は文字どおり工業国として目覚ましい発展を遂げたのである。戦時ブームの反動で、戦後になると日本経済は続発する不況にみまわれた。各国は第一次世界大戦によって中断していた金本位制に相次いで復帰したが、日本が金輸出を解禁したのは1930年(昭和5)である。そのときすでに世界経済は大不況のただ中にあり、日本経済も深刻な不況に陥って、翌年末にはふたたび金輸出は禁止された。大不況期には世界貿易は大幅に縮小した。日本の貿易もその例外ではなかったが、その後輸出は、金本位制離脱後の円の為替相場の下落によって増加した。しかし、そのような輸出の増加は、相手国の関税引上げや輸入制限などの報復措置を招き、日本は国際市場でしだいに孤立化し、貿易は当時形成された円ブロックの域内に集中していった。

[志田 明]

第二次世界大戦後の日本の貿易

第二次世界大戦直後の日本の貿易は、GHQ(連合国最高司令部)の管理のもとに行われた管理貿易である。その後、第二次世界大戦後の経済混乱期からの回復を経て、1949年には単一為替レートが設定され、民間貿易も再開された。1950年の朝鮮戦争の勃発は、日本経済と貿易に大きな影響を及ぼした。戦後インフレの収束期で停滞ぎみであった経済は、戦争が引き起こした朝鮮特需によって活況を呈し、輸出も増加したのである。しかし、朝鮮特需は1951年末には鎮まり、その後貿易収支も赤字になり、日本経済は不況に転じた。この間日本はIMFやガットに加盟するなど、国際経済社会への復帰を果たしている。「もはや戦後ではない」といわれた1955年は、日本経済と貿易の一つの転機となった。日本経済は、「神武(じんむ)景気」「岩戸景気」といわれた上昇期を経て、1950年代後半から1960年代に至る高度成長期を迎えたのである。多少の曲折はあったものの、貿易も以後着実に増加していった。高度成長のもとで産業構造は重化学工業の比率を高め、輸出構造も重化学工業化していった。それと並行して、貿易・為替の自由化も行われている。戦後とられてきた為替管理は緩和され、1964年にはIMFの8条国(IMF加盟国内で、為替制限を撤廃するなどのIMF協定第8条の義務を負う国)に移行し、1965年までには90%を超える貿易自由化率を達成したのである。1960年代後半には、日本の産業は国際競争力を強め、世界市場でシェアを拡大し、貿易収支は黒字基調となった。一方、輸出の急激な拡大は、欧米諸国との間の貿易摩擦を生むようになった。

1970年代に入ると、日本の貿易はもう一つの屈折点を経験した。1971年のドルと金の交換性の停止後、スミソニアンの合意によって日本は円の為替相場を切り上げたが、それも長続きせず、1973年以降変動為替相場制に移行した。さらに1973年に始まったオイル・ショックは、インフレと経済成長の鈍化をもたらし、国際収支を悪化させたが、日本経済は優れた適応力によって比較的短期間にその打撃を切り抜け、貿易収支は黒字基調に戻った。

その後、1985年のプラザ合意を契機に為替相場が円高に推移したことや、製造業の成熟化、貿易摩擦などに対応して、1980年代後半から日本の対外直接投資が急増し、貿易構造も変化した。これまで日本から輸出されていた技術的に成熟化した工業製品の生産は海外の子会社に移され、その製品の一部が日本に逆輸入されるようになった。他方、日本の輸出は海外の工場に必要な機械設備やより高度の技術を必要とするような製品に高度化した。また、企業内貿易も盛んになった。こうして日本の輸入構造は、1990年代に入って輸入に占める製品輸入の比率が50%を超えるまでに増大した。日本の貿易は1980年代前半までの原料や燃料を輸入して製品を輸出する加工貿易型の貿易構造から、相互に製品を輸出入しあう水平貿易型の貿易構造に変容したのである。このような貿易構造の変化は、貿易の地域構造にも影響を及ぼし、1980年代まで比較的高い割合を占めていたアメリカとの間の貿易は、相対的に比重が低下し、かわって東アジア諸国との間の貿易が増加するようになった。

[志田 明]

グローバル経済下における日本の貿易

日本の輸出依存度は、1980年代に円高を背景にして低下していたが、1990年代以降は上昇し、輸出によって景気が牽引(けんいん)されたことを反映して、とくに2000年以降は上昇テンポを速めている。リーマン・ショック等の世界的な金融危機で一時的に大きく落ち込んだものの、長期的には上昇傾向が続いている。しかも、輸出を財貨・サービスに分けた場合、日本は財貨のウェイトが高く(約9割でおおむね安定している)、製造業を中心とするものづくりに依存した構造になっていることがわかる。このようなことから輸出は、国内生産のみならず設備投資の誘発という意味で、重要な役割を果たしているといえる。

ところが最近では、新興国における生産基盤の充実や内需へのシフトが進むなかで、それまで圧倒的に強かった中間財も対東アジアで比較優位が低下するなど、日本の輸出競争力の低下が懸念される。今後は東アジア地域の所得の向上を見据えて、完成品の水平分業を展開させる方向に進むかどうかが、日本の貿易動向において注目されるところである。

[前田拓生]

『A・G・ケンウッド、A・L・ロッキー著、岡村邦輔他訳『国際経済の成長』(1977・文眞堂)』▽『伊藤元重・大山道広著『国際貿易』(1985・岩波書店)』▽『若杉隆平著『国際経済学』(1996・岩波書店)』▽『松村敦子著『入門 国際貿易』(2010・多賀出版)』

改訂新版 世界大百科事典 「貿易」の意味・わかりやすい解説

貿易 (ぼうえき)

international trade

一般に国と国との間の商業取引をいう。ふつう商品の輸出および輸入からなるが,最近は運輸・旅客サービスだけでなく,電気通信サービス,金融・保険サービスや技術・情報サービス等も国境を越えて取引されるようになり,こうしたサービス貿易が注目されてきている。

もっとも国の概念が成立する前から,中国や地中海の文明圏を中心に,各地域の特産品を交換し合う交易は始まっていた。古代から中世へと文明圏が拡大し,交通手段が発達するのにともなって,貿易の範囲は広まったが,取引されたのは主として,金銀,絹,毛皮,装身具,香料等の高価な嗜好品であった。各国の経済は基本的に自給自足的であって,貿易と国内経済とのつながりは密接ではなかった。もっとも交通も不便で,貿易に伴う危険も大きかったから,貿易業者の仕入値と売値の差,すなわち利益は大きかった。貿易で富を成した話が多く伝えられているのは,そのためである。

近代になって,新大陸の発見に続いて植民地貿易が活発化し,他方西ヨーロッパ諸国が産業革命を経て,余剰生産力を蓄えてくると,貿易商品が変わってきた。織物,金属製品,化学品や穀物,各種原料等,単価が低く,大量に消費されるものが中心になった。こうして貿易は国内経済と密接なかかわりをもつようになってきた。

今日われわれの日常生活は貿易とのかかわりがたいへん深くなっている。われわれが毎日消費する食料品は,米や生鮮品を除いて輸入品が多い。昼に食べるてんぷらそばをとってみても,そば粉やエビ,てんぷらの衣の小麦粉,しょうゆの原料の大豆までほとんどが輸入され,国産品は水だけだとまでいわれる。スーパー・マーケットに並んでいる衣料品の多くは韓国,台湾,タイ製品などである。直接,間接に輸出とかかわりのある職業の人も多く,世界景気や円相場の動きが収入に影響してくる。総理大臣が外国の大統領や首相と会うときには,いつも貿易の状況が話し合われる。貿易は国と国とを結びつける太い動脈になっているのである。

貿易の仕組み--自由貿易の論拠

なぜ貿易をするのか。特産品貿易の場合は簡単である。自国で生産できないものを輸入し,他国が生産できないものを輸出した。しかし今日貿易されている穀物や工業製品の多くはどの国でも生産できるものであり,ただ生産費が国によって違う。このような商品は,割安に生産できる国が輸出し,逆に自国で生産すると割高になる国が輸入する。つまりそれぞれの国での生産費の高低で,その商品がどの国から輸出され,どの国に輸入されるかが決まってくる。

しかしどの商品もみな生産費が高く,なにも輸出するものがないという国はないだろうか。各国の生産費はその国の通貨単位で表され,国際間の生産費の比較は通貨の交換比率(為替相場)で同一の通貨単位に換算して行うが,なんでも生産費が高く,輸出するものがない国の通貨の為替相場は下がって,その国の生産費は外国との比較では低下し,輸出できる商品がでてくるのである。逆になんでも生産費が安くて,なにも輸入する商品がない国の場合も,その国の通貨の為替相場が上がって,生産費が対外的には高くなり,外国から輸入したほうが安い商品がでてくるのである。したがって各国の為替相場がちょうどバランスがとれている場合に,それで比較する意味で,その国が割安に生産できる商品を輸出し,割高の商品を輸入する。このように生産費によって貿易商品と輸出入の方向が決まるというのが,D.リカードの〈比較生産費説〉(〈比較優位〉の項参照)原理である。

そしてそのような型の貿易をすると,お互いに自国で割安にできるものを,自国で割高のものと交換するのだから,輸出国,輸入国両方とも得をする。しかしもし逆の型の貿易をしたら,割高に生産した商品を割安に生産できるはずの商品と交換することになって,損失をこうむる。正しい型の貿易をするには,生産費と価格のシグナルが正しく働くように人為的な規制や課税を取り払って,自由な貿易取引が行われるようにしてやらなければならない。

貿易が行われると,各国はそれぞれ割高の商品の生産を縮小して,余った生産要素(労働や資本)を割安商品の生産に回して拡大する。つまり各国がそれぞれ割安な商品の生産に特化する。これが国際分業であり,それによって各国の生産要素を最も効率的に使う,資源の最適配分(資源配分)が実現する。市場経済社会では,だれかが計画したり,命令したりしなくとも,各人,各企業が市場価格と比べて割安に生産できるものを生産するという形で特化していけば,価格と生産費のシグナルに導かれて比較生産費原理にかなった貿易の型が実現し,輸出側も輸入側もともに利益を得て,しかもそこでは国際的な最適資源配分が実現している。そのようなシグナルをゆがめてしまう関税や輸入制限等を撤廃していこうというのが自由貿易論(自由貿易)の主張であり,現在多くの国際貿易交渉で基盤となっている考え方である。

世界貿易の拡大と日本

日本が鎖国をやめて,世界貿易に参加したのは,19世紀の中ごろであった。その後の日本経済の発展は貿易の拡大を抜きにしては語れない。しかもそれは日本だけの努力ではなく,世界貿易自体の拡大の恩恵を受けている点が少なくない。

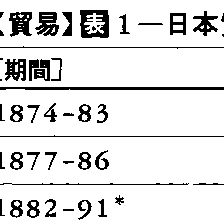

表1には1870年代以降の日本の輸出,輸入の拡大と世界貿易の拡大とを指数形式で比較している。第1次大戦(1914-18)前の半世紀間は世界貿易の拡大が顕著であった。イギリス,フランスに次いでドイツ,アメリカ,イタリア,ロシアも工業化し,国際分業が進んだ。イギリス,フランスを中心とした植民地貿易も活発化した。多くの国が金本位制度に移行していき,ロンドンのシティを中心に国際金融組織が統合化されて,貿易や国際資本移動がスムーズに行われるようになった。第1次大戦前の30年間(1882-1911)の世界貿易の成長率は年平均3.1%であり,日本の輸出と輸入の成長率は,それぞれ7.2%と7.9%であった。日本は遅れて世界貿易拡大に参加したのだが,この間に日本の輸出入商品構造も大きく変化した。初期に生糸,茶を輸出し,綿・毛織物を輸入していたのが,第1次大戦前には綿糸,綿織物を輸出し,綿花等の原料や機械・化学品を輸入した。

第1次大戦から第2次大戦までの30年間は,世界貿易がほぼ横ばいとなった。第1次大戦で停止した国際金本位制の復活努力を続けたあげくに1929年の世界大恐慌に巻き込まれて,世界経済は為替切下げ競争とブロック経済化の混乱状態が続いたからである。しかし日本はこの間にも,輸出を6.6%,輸入を2.3%,それぞれ拡大している。またラテン・アメリカ諸国はこの時期に輸入代替的工業化に着手している。

第2次大戦終了を機にIMF(国際通貨基金),GATT(ガツト)(関税・貿易に関する一般協定),世界銀行(国際復興開発銀行)を3本柱とするブレトン・ウッズ体制が成立した。初期にはそれぞれ十分な機能を果たせず,アメリカの強いドル,片務的な自由貿易促進,巨額の援助によってそれぞれが補われたが,西ヨーロッパの復興が成り,いろいろな統制が撤廃され,貿易や為替の自由化が進んでくると,この体制のもとで世界貿易は第2の拡大期を経験した。1951-70年の世界貿易の拡大率は年率8.5%という未曾有の高率であった。このなかで西ヨーロッパ諸国ではヨーロッパ共同体(EC)とヨーロッパ自由貿易連合(EFTA)を中心に貿易自由化,市場統合化が進められた。日本はこのときも少し遅れて世界経済拡大に参加した。1961年から日本は貿易・為替の自由化(〈貿易自由化〉および〈為替管理〉の項参照),67年から資本自由化に着手し,いずれも大部分の目標達成までには70年代初めまでかかった。しかし,この間,日本の輸出は年率17.2%,輸入は同14.8%の急成長を実現したのである。量的拡大と同時に,この間に日本は重化学工業化を達成し,重化学工業品を輸出し,もっぱら原燃料を輸入する輸出入パターンを達成した。

1970年代にはもろもろの攪乱要因が起こって世界貿易の伸びは年率6.3%に下がった。第1次,第2次と2度にわたる石油危機による,インフレーションとそれを抑制する政策デフレーションに繰り返し遭遇して,先進国の経済成長が鈍化し,変動相場制に移行して大幅な為替変動にさらされたことも貿易拡大を抑制した要因と考えられる。しかし反面,新興工業国グループが中心になって高い成長率を持続し,先進国からの投資財,中間財輸入が維持されてきた。日本の輸出も8.0%,輸入は6.0%の第2次大戦前並みの伸び率になった。

1960年代から70年代へかけて先進諸国の貿易増加率は鈍化したが,経済成長率はそれ以下に低下したので,国内生産に対する輸出や輸入の割合はむしろ高まった。それだけ国際分業が進んで,各国経済の相互依存が強まったといえよう。日本の場合は表1の第4,第5欄に示されるとおりだが,この生産に対する輸出,輸入比率の上昇は先進国,新興工業国共通にみられる。もっとも日本の輸入拡大は輸出拡大に比べて小さく,大幅な貿易収支黒字になっている。このためアメリカ,EC(現EU)諸国を中心に,日本の工業品輸入,農産物輸入の拡大,市場開放を求める要求が強く,いわゆる〈経済摩擦(日米経済摩擦,日欧経済摩擦)〉として,大きな問題となってきた。1980年以降も輸出入量は増加し続けたが,輸出比率・輸入比率はともに低下し,9%台と4%近辺になっている。これは多分に1980年代後半からの急速な円高化で,日本のGDPが膨張した結果であると思われる。

→交易条件

景気の波及と貿易

貿易はいろいろな商品の過不足を補うだけではなく,一国の景気変動を他国へ伝える役割もする。輸出と輸入は一国経済に相反する影響を与える。輸出増加は有効需要の追加になり,生産拡大を誘発し(好況),所得と雇用を増す効果をもつ。輸入は逆に有効需要を外国に漏らしてしまうので,輸入が増加すると,生産縮小,所得・雇用の縮小になる。生産能力に比べて有効需要が不足している不完全雇用経済では,輸出促進政策や大幅な輸出超過は,自国の所得と雇用を増やすが,相手側は逆に輸入が増加して,生産縮小,所得・雇用減少になる。輸出促進政策が失業の輸出ないしは近隣窮乏化政策として非難される。逆に内需拡大政策をとると自国の所得雇用を増やすばかりでなく,一部は輸入増加となって,相手側の輸出拡大,生産・雇用拡大を導く。1977年のロンドンでの先進国首脳会議(ロンドン・サミット)で,アメリカ,西ドイツ,日本の3国が積極的に内需拡大策をとって,世界経済成長を牽引する役割を担わされた〈機関車論〉は,この貿易を通じての景気の波及を利用しようとしたものであった。また前述の日本の大幅な貿易収支黒字に対するアメリカ,EC諸国の批判や市場開放要求も,これと同じ論拠にもとづいている。

他方,貿易を通じてインフレーションも伝播する。両国とも同じような財を生産していた場合,相手国で需要が増大して,輸入(自国の輸出)の増加を通じて自国の需要超過,インフレになってくる。逆にインフレが生じているときには,競争財の輸入は需要超過を相殺して,インフレ圧力を抑える効果がある。もっとも非競争タイプの原燃料輸入価格が上がると,国産品価格を引き上げ,インフレをむしろあおる方向に働く。貿易は国民生活に影響が大きく,政府が貿易の動向に関心をもつのは当然である。

産業発展と貿易

貿易は産業の発展と密接に関連している。日本のような後発工業国では,新しい近代的産業はすべて欧米諸国から導入しなければならなかった。生産技術を学ぶだけでは産業の導入にはならない。日本における最初の近代的工業であった綿工業は,まず在来品とは違った良質の綿糸・布が輸入されて,その消費が国内に広がっていくことから始まった。国内需要がある大きさに達すると,輸入する代りに国内で生産して販売(輸入代替生産)しようという企業家がでてくる。生産量が増えるにつれて,熟練化や規模の経済によって生産費が低下し,品質も改善されて,輸入はしだいに減ってくる。さらには外国にまで輸出できるようになる。国内需要の伸びが止まるようになっても輸出のための生産が増えてくる。日本の近代的産業の多くはこの輸入→輸入代替生産→輸出化のプロセスをたどってきた。これは図のような輸入,生産,輸出のサイクルの重なりで表されるので,〈雁行(がんこう)形態的産業発展〉と呼ばれる。新産業の発展に輸入も輸出もともに戦略的な役割を果たしている。雁行形態的発展を成功させるメカニズムは,初期には消費と生産両面での学習効果であり,輸入代替,輸出化の過程では効率化や規模の経済であって,基本的には民間企業の企業努力による。しかし鉄鋼業や自動車産業の発展過程では,政府が輸入関税をかけて輸入品を割高にし,輸入代替化を助けた(幼稚産業保護)。

雁行形態的産業発展はさらに二つの方向に広がっていく。一つは,一国内で,ある産業の雁行形態的発展が,関連産業の雁行形態的発展を誘発する。綿糸の国内生産が増大するにつれて,それに投入される紡績機械や合成染料の輸入増大を誘発し,それぞれ輸入代替化,輸出化につながっていった。一般に技術的に容易な労働集約的な消費財産業から導入されて,その雁行形態的発展が,資本,技術集約的な中間財,投資財産業の発展を誘発する形をとった。これは日本の産業が軽工業から重化学工業へと多様化したことを説明する。

もう一つは,この国よりも遅れて同一産業を導入した国では,時間のずれをおいて雁行形態的発展が進行する。後発の国が輸入代替から輸出化を果たすのにつれて,先発国の輸出は競争力を失って減少し,ついには後発国から輸入する,逆輸入段階にまで進んでしまう。これで先発国の雁行形態的発展は一つのライフサイクルを終えるわけである。欧米の先進国では,すでにライフサイクルを終えて逆輸入段階にある産業が少なくない。これらの産業は今後縮小していく一方だが,縮小のスピードより後発国の追上げのほうが速いと,先発国の側では輸入急増や失業増大に悲鳴をあげ,いろいろ保護貿易措置が講じられることになる。

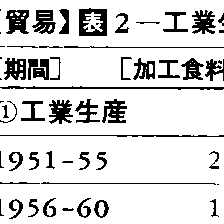

このように貿易は産業発展にダイナミックにかかわっており,貿易構造と産業構造の変化は相互関連している。表2には第2次大戦後,1950-80年の間の日本の工業生産,工業品輸出,工業品輸入の業種別構成の変化を対比してある。工業生産の構造変化で顕著なのは,機械や化学のシェア拡大と食料,繊維,木製品等のシェア縮小である。輸出構造ではほぼ同じ方向の変化だが,機械の拡大と繊維の縮小はもっと顕著に現れる。輸入構造では1960年代以降生産,輸出と逆方向の変化が現れており,繊維,木製品,食料品等で逆輸入が始まっていることを示している。1980年以降は機械類の内容の変化が中心になり,この分類では構造変化が顕著に現れない。

南北問題と貿易

今日〈北〉の先進諸国と〈南〉の発展途上国との間の所得水準・生活水準の大きな格差は,世界的な規模での分配問題を引き起こしている。北と南の間の貿易のあり方は,この南北問題の原因の一つであると同時に,それを解決していくための有効な手段にもなる。北と南の間には経済援助や直接投資等の活動にもまして貿易によるつながりが大きいからである。

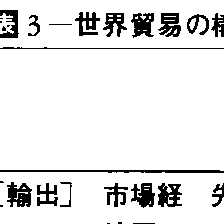

南の発展途上諸国にとって,北の先進国との貿易が十分な利益を上げていないという不満が1960年代から高まってきた。南の一次産品と北の工業品の貿易では,一次産品価格が長期的に不利化する傾向があって,南北間の所得格差がますます拡大するという主張である(〈一次産品問題〉の項目参照)。60年代を国際連合は〈国連開発の10年〉と呼んで南の諸国の発展促進の大キャンペーンが行われたが,大きな成果を上げなかった。前に述べたように60年代は西ヨーロッパや日本が高度成長を実現した時期である。表3には1960-80年の世界貿易の流れを先進国,発展途上国,中央計画経済圏(社会主義圏諸国)の3グループに分けて示してある。60年から70年にかけては先進国間の貿易が最も拡大して,発展途上国相互はもちろん,発展途上国と先進国との輸出入とも伸び悩んだ。このような発展途上国の失望と不満を反映して,1968年ニューデリーで開かれた第2回UNCTAD(アンクタツド)(国連貿易開発会議)では〈援助より貿易拡大を〉がスローガンとなった。発展途上国の工業品輸出に対して先進国側が特恵供与して(一般特恵関税,GSP)輸入を増やすことや,主要一次産品について商品協定を結んで,一次産品の輸出価格を引き上げようというものである。72年の第3回UNCTAD会議(サンチアゴ)では現行の世界貿易システムを発展途上国側に有利にすることを狙った新国際経済秩序(NIEO)が採択された。

表3に示されるように,1970年代には2度の石油価格の引上げと他の一次産品価格の高騰もあって,発展途上国の輸出シェアも9ポイントも伸び,それにつられて逆方向の先進国の発展途上国向け輸出シェアも拡大した。1981-82年には先進国の大幅な景気後退があって,発展途上国の輸出は大幅に落ち込み,経済成長率もスローダウンした。その経験から学んで,今後は発展途上国どうしの貿易,南南貿易を活発化させなければならないとの主張が聞かれたが,そのシェアは1980年になお世界貿易の7%を占めるにすぎず,あまり楽観できない。表には示されないが,1990年にはこれが8%に増大した。

→ウルグアイ・ラウンド →世界貿易機関

社会主義国の貿易

表3に表れた社会主義国の世界貿易に占めるシェアは小さい。1960年から80年をみると,中央計画経済圏と市場経済圏との貿易,いわゆる東西貿易は輸出と輸入それぞれで3~4%で微増,中央計画経済圏内の貿易に至っては1960年の8.5%から80年には4.3%と半減した。これら諸国の経済規模からしてもかなり小さく,国際分業化が遅れていたことを示している。おもな原因の一つは社会主義諸国の貿易の仕組みにあった。通常,商品ごとないしは地域ごとに設立された国営貿易公社が担当し,東西貿易ではこれが市場経済圏の民間貿易企業と市場経済圏で成立している価格で取引する。しかし東側の諸国が西側諸国にとって魅力ある輸出品を供給する力が限られていること,西側による東側への信用供与は政治的に限られているので,輸出入をバランスさせなければならないこと,東西の政治的対立の影響を受けてきたので,東西の長期的分業関係が確立できない等,いろいろな制約が働いていたからである。

社会主義国どうしの貿易の停滞は,適切な国際分業原理が働かない点に原因があると思われる。市場メカニズムによらずに各国の国家計画にもとづいた商品価格づけをしているので,どの国が何を割安に生産できるのか,どの商品がどの国から輸出され,どの国に輸入したらよいのか見いだしにくいからである。現実には2国間の国家計画をつき合わせてのバーター貿易になり,貿易量も限られてくる。輸出入品の選定や価格についても合意が成り立ちにくい。すでに1949年からCOMECON(コメコン)(経済相互援助会議)のもとで多角的決済方式をとり入れたが,うまく機能していないのが現実であった。

1980年代末からのソ連,東欧の社会主義体制の崩壊に伴って,COMECONは91年に解散した。その結果メンバー国はCOMECON内からの輸入義務がなくなり,輸入先を西側諸国へ転換した結果,COMECON内貿易は急減した。西側への輸出がそれに合わせて増加したわけではなかったので,旧COMECON諸国の輸出は急減し,生産も縮小した。旧ソ連・東欧諸国の市場経済化への移行過程での大きな調整問題になっている。

執筆者:山沢 逸平

貿易のコラム・用語解説

【貿易の用語】

- インコタームス incoterms

- International Rules for the Interpretation of Trade Termsの略。国際貿易において頻繁に用いられる貿易条件の用語(たとえばFOB,CIF,C&F,FASなど)について,その統一的解釈を図るため国際商業会議所が制定した国際的ルール。

- インボイス invoice

- 送状のこと。船積書類の一つで,通常,商業送状(commercial invoice)を指し,売手である輸出業者が輸入業者あてに作成する積出貨物の明細書で,商品名,数量,単価(FOB,CIFなどの条件も),金額などに加え,荷印,梱包数,船名,船積日,船積地,仕向地など貨物の船積みに関する事項も記載される。商業送状のほか,輸入国における脱税防止やダンピング阻止のため,輸出国駐在の輸入国領事が内容を証明する〈領事送状consular invoice〉や輸出業者が輸入国の税関のために作成する〈税関送状customs invoice〉などの〈公用送状official invoice〉がある。

- 上屋(うわや) shed

- 運送途中の貨物を短期間保管する仮置場のこと。たとえば保税上屋は,関税の徴収を一時留保された輸入貨物を搬出入し,または一時的に蔵置きするための上屋をいう。

- オファー offer

- 貿易取引において通常,売手である輸出業者が相手先の輸入業者に対し,見本やカタログあるいは価格表などを送付して売り申込みをすることをいう。

- クレーム claim

- 貿易取引から生じた損害の賠償請求をいう。通常,貨物の輸送上の危険に係る損害に関し船会社や保険会社に対して賠償を求める運送クレームと,貿易上の売買契約に関し貨物の品質,数量,受渡し,価格,決済などの面で契約条件に合致しないことから生じた損害を相手方に求償する,狭義の貿易クレームとに分かれる。

- 原産地証明書 certificate of origin

- 輸出国駐在の輸入国領事あるいは輸出国の商工会議所などが作成・発行する輸出貨物の産地国を証明した公文書をいう。

- 現地貸し

- 主として貿易取引に関し,日本の為替銀行が在外支店ないし取引先銀行を通じ,在外日系商社や現地法人に行う貸付けをいう。

- 信用状統一規則

- 正式には〈荷為替信用状に関する統一規則および慣例Uniform Customs and Practice for Documentary Credits〉という。商業荷為替信用状に係る当事者の権利・義務や信用状の取扱い,文言の解釈などの統一を図るため,1933年国際商業会議所が制定した信用状取引に関する国際的ルール。制定後数次の改訂が行われ,世界のほとんどの銀行が採択している。

- トラスト・レシート trust receipt

- 輸入担保荷物保管証のこと。T/Rともいう。輸入業者が,決済以前に到着した輸入貨物を引き取り処分するために船積書類を必要とする場合,為替銀行に差し入れる書類で,銀行はこのT/Rと見返りに船積書類を貸し渡す。またこのような行為自体もT/R(荷物貸渡し)という。

- 荷為替手形 documentary bill

- 貨物の売手が買手を支払人とし,取引銀行を受取人として振り出した為替手形に,輸送中の貨物に対する権利を表す船荷証券やその他の船積書類を添付したものをいう。貿易取引に多く用いられ,売手である輸出業者は荷為替手形を振り出して銀行に割引または取立てを依頼し,輸出代金を回収する。

- 荷物引取保証書 letter of guarantee

- 輸入貨物が到着していても船積書類が到着していない場合,輸入業者は船会社に対し後日船荷証券を提出することを契約し,これに銀行の保証を得て,貨物の引渡しを受ける。この船会社に差し入れる保証状のこと。L/Gともいう。

- パフォーマンス・ボンド performance bond

- 契約履行保証(金)のこと。貿易取引においては通常,輸出業者が輸出契約の確実な履行を保証するため,相手方から要求されるもので,実際には現金を積み立てる代りに銀行が発行する保証状によることが普通である。プラント類,船舶など金額が多額で納期までの期間が長い契約に関し要求されることが多い。

- 引合い trade inquiry

- 貿易取引において,買手側の輸入業者が輸出業者に対して商品名,価格,数量,船積時期などを照会することをいう。

- ビッド・ボンド bid bond

- 国際入札において応札者に要求される保証(金)のこと。たとえば,資材の輸入を伴う入札で落札者が契約の締結を拒否するような場合,それに係る損害を補償するためのもので,通常現金の積立てに代えて銀行の保証状または信用状が用いられる。

- 船積案内 shipping advice

- 輸出業者が輸入業者に対し,輸出契約にもとづく貨物の船積みを終え,荷為替を取り組んだことを通知するもの。船積貨物の明細,船積日,積載船名,船荷証券番号,信用状発行銀行名,振り出した為替手形の金額・期限・名あて人などが記載される。

- 船積書類 shipping documents

- 貨物の積送に関し作成される書類で,船荷証券,保険証券およびインボイス(送状)の三つが基本的なものである。このほか,輸入国の法制や貿易当事者間の取決めによって作成される領事送状,税関送状,原産地証明書,包装明細書,各種の検査証明書など荷為替手形に付帯される書類をも船積書類という。

- 輸出許可

- 輸出業者からの輸出申告にもとづき,税関がその審査・検査を行い適法であると認めた場合に輸出を許可すること。輸出許可は,具体的には輸出申告書の1通に税関印を押捺(おうなつ)して交付される。

- 輸出承認

- 日本から戦略物資,国内需要確保のための数量制限物資,貿易秩序維持のための規制物資,輸出禁制品などの貨物を輸出する場合,あるいは特定の地域向けに貨物を輸出する場合などに必要とされる通産大臣の許可のこと。有効期間は承認日から3ヵ月間(延長が認められることもある)である。

- 輸出申告

- 税関に対し貨物の輸出の意思を表示する行為をいう。輸出申告は本人またはその代理人の通関業者が行う。申告の時期は貨物を保税地域に搬入した後,原則として船積みの48時間前までである。輸出申告に用いられる書類を輸出申告書export declaration(ED)と呼ぶ。

- 輸入許可

- 輸入業者の輸入申告にもとづき,税関が貨物と書類の検査を行い,有税貨物については関税徴収後その貨物の輸入を認めること。輸入許可書によって輸入貨物の国内搬入が認められる。

- 輸入承認

- 国際的取決めや国内産業政策の観点から輸入割当てが行われている貨物の輸入を行う場合,あるいは特定の原産地,船積地域から貨物を輸入しようとする場合などに必要な通産大臣の許可をいう。輸入承認証の有効期間は承認日から6ヵ月(延長が認められることもある)である。

- 輸入申告

- 輸入業者(またはその代理人)が税関に対し貨物輸入の意思を表示する行為をいう。輸入申告に必要な書類は,輸入申告書,送状,輸入承認証,(関税)納付書などである。輸入申告書に税関の許可印が押捺されたのが輸入許可書import license(I/L)である。

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「貿易」の意味・わかりやすい解説

貿易【ぼうえき】

→関連項目管理貿易

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「貿易」の読み・字形・画数・意味

【貿易】ぼうえき

するの

するの は留むること勿(なか)れ。敢て貴を居(お)くこと無(なか)れ。

は留むること勿(なか)れ。敢て貴を居(お)くこと無(なか)れ。字通「貿」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「貿易」の意味・わかりやすい解説

貿易

ぼうえき

「国際貿易」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の貿易の言及

【貿易理論】より

…貿易理論は国際経済理論の一分科であり,国際収支,とりわけ経常収支の均衡が維持されているという前提のもとで,各国の経常取引(一定期間中の財・サービスの売買および所得の移転)の構造がどのように決定されるか,またそれがいかなる厚生経済学的意義をもつかについて研究する領域である。これに対して,国際収支の均衡がいかにして達成されるかは,国際経済理論のもう一つの分科である国際金融理論の研究課題である。…

※「貿易」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...