デジタル大辞泉 「歯」の意味・読み・例文・類語

は【歯】

2 器具・機械の縁に並ぶ細かい刻み目。「のこぎりの

3 下駄や足駄の台につけて土を踏む板。「下駄の

4 写真植字で、文字間または行間の単位。一歯は一級と同じで、4分の1ミリ。→級

3

3[下接語](ば)

[類語]歯牙

し【歯〔齒〕】[漢字項目]

[学習漢字]3年

〈シ〉

〈シ〉1 は。「歯科・

2 年齢。よわい。「尚歯・年歯」

〈は(ば)〉「歯茎・歯車/奥歯・虫歯」

〈は(ば)〉「歯茎・歯車/奥歯・虫歯」[名のり]かた・とし

し【歯】

2 よわい。年齢。とし。

3

3 〈シ〉

〈シ〉 〈は(ば)〉「歯茎・歯車/奥歯・虫歯」

〈は(ば)〉「歯茎・歯車/奥歯・虫歯」動物の消化器の一部で,おもに食物のかみ切りや,かみ砕きをする硬い器官。無脊椎動物では,多毛類,ワムシ類,昆虫類などの口,ザリガニの胃,軟体動物の歯舌(しぜつ)radula,ウニのアリストテレスの提灯(ちようちん)など,さまざまな動物のさまざまな場所に歯と呼ばれるものがある。これらはキチン,ケイ酸,炭酸石灰などでできているため,食物の取りこみや消化に適した硬い質を共通してもっている。しかし,個体発生的にも系統発生的にも,これらの器官は動物群ごとに起源を異にするものであり,互いに相同器官ではない。

脊椎動物には大きく分けて2種類の歯がある。第1は口腔の上皮が角質化してできた〈角質歯〉で,硬度はさほど高くはない。円口類の漏斗状の口の中におろし金状にはえる多数の円錐形の歯や,カエル類のオタマジャクシの上あごに列生する歯がそれである。円口類のうちヤツメウナギでは,ある一つの角質歯に対し,上皮の深部で新しい世代の歯がつぎつぎに発生する。そして古い歯が脱落すると,つぎの歯が現れて機能し始めるという,代生(生えかわり)のしくみをもっている。それに対し,メクラウナギの角質歯は数が少なく,代生を起こさない。

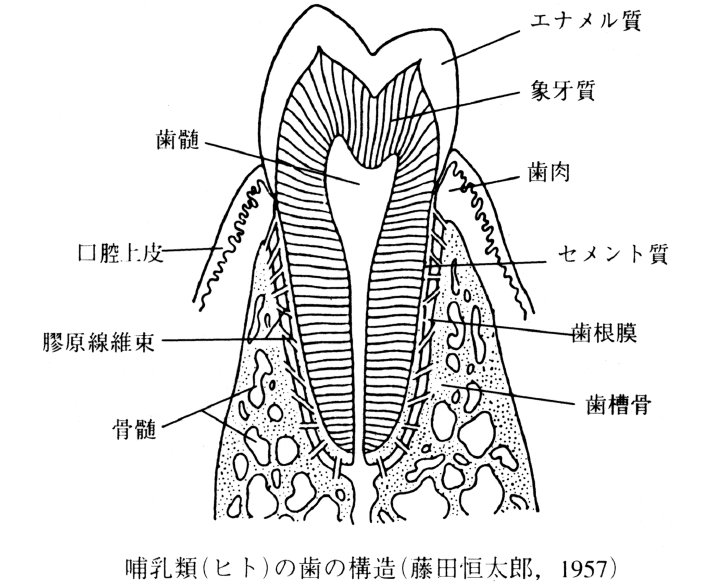

第2はその他すべての脊椎動物,つまり顎骨(がくこつ)を備えた顎口類にみられるリン酸カルシウム質の歯で,真の歯ともいうべきものである。これは中心部にある歯髄,主体をなす象牙質,歯冠表面のエナメル質,および哺乳類の歯根表面にあるセメント質という4種の組織からなる特異な器官で,発生学的には歯髄,象牙質,セメント質は真皮を母体とし,エナメル質は口腔上皮を母体として形成される。エナメル質は鉱物質の結晶のかたまりで,生体中で最も硬度の高い組織であるが,他の3組織は生活組織である。顎口類のグループや種類によって歯の態様はきわめて多彩だが,その解剖学的,発生学的な共通性からみて,これらの歯はすべて同じ起源をもつ器官であるということができる。

歯の系統発生的起源は十分明らかではない。化石で知られる最も原始的な脊椎動物は無顎類に属する古生代の甲皮類(カブトウオ類)と現存の円口類であるが,これらには石灰質の歯の存在は知られていない。歯をもつ最古の動物は,最初の顎口類として古生代中期に現れた棘魚(きよくぎよ)類であった。つまりこのグループは,食物にかみつく装置として顎骨と歯をともに備えて進化してきたのである。この仲間では,下あごだけに多数の鋭い小さい歯が並んでいた。これとほぼ同じ時期に生存していた板皮(ばんぴ)類という原始顎口類のグループは歯をもたず,その代りに鋭い肉食型の歯の形をした顎骨を備えていた。それよりやや遅れて軟骨魚類と硬骨魚類が現れたが,これらは最古の化石以来,上下顎に多数の歯をもっていたし,四足動物の直接の祖とみられる硬骨魚類だったデボン紀の総鰭(そうき)類もりっぱな歯を備えていた。

こうした高等魚類の歯が初めて出現した時期と過程はまったく不明だが,歯の起源を暗示するものが二つある。第1は軟骨魚類の体の外表面と口腔内面がすべて,楯鱗(じゆんりん)または皮小歯と呼ばれる微小な一種のうろこにおおわれていることである。サンドペーパーのようないわゆるサメ皮がそれである。楯鱗の構造と発生様式が口腔の歯と本質的に同じであることから,顎口類の歯はこのような体表被覆の特殊化したものではないかと推定される。第2は,古生代のある種の甲皮類において,がんじょうな骨性の外骨格(甲皮)の表面をおおっていた細かい小結節の構造が歯のそれと酷似していることである。このため,歯も楯鱗もともに太古の甲皮類の体表被覆に起源したか,少なくともこれら3者が同じ起源をもつという可能性が考えられるわけである。

軟骨魚類のうち,サメ類は上下のあごに鋭くとがった三角形の歯をもつことが広く知られているが,サメのすべての種類がこうした歯をもつわけではない。体の大きさの大小にかかわらず,捕食性の強い種類は鋭い歯をもち,性質の穏やかな貝類食などの種類は敷石のようにきちんと配列した,円みをおびた歯をもっていることが多い。このように歯系の全体が同様の形と大きさをもつ歯から成り立っていることを〈同形歯性〉といい,爬虫類に至るまでこの特色が維持される。サメの上あごの歯は,完成後は結合組織で上顎軟骨に結合し,下あごの歯は下顎軟骨に結合する。どちらの型でも,歯はあごに多数の列をなして並ぶ。外側には古い歯があって機能し,内側には若い歯が控えている。これらの歯列は口腔からあふれ出るように徐々に外側へ移動し,古い歯が最外側で脱落すると次の世代の歯が交代して機能するようになる。この代生の様式はひじょうに規則的で,生存中は無限に続く。この特徴は爬虫類に至るまで見られ,〈多生歯性〉と呼ばれる。エイ類でも事情は同様だが,歯形は貝類食に適応して円形である。

硬骨魚類では歯の特徴はきわめて多様で,一般的な通性をあげることは難しい。歯は顎骨の周囲にはえている〈辺縁歯〉だけでなく,上あごには鋤骨(じよこつ)や外翼状骨など口蓋の諸骨にはえる〈口蓋歯〉があり,これらを合わせて〈顎歯〉という。このほか咽頭骨と呼ばれる左右1対の鰓弓(さいきゆう)の骨格に歯がはえていることもあって,これらを〈咽頭歯〉という。一般に顎歯の発達している種類は咽頭歯をもたず,コイ類のように咽頭歯の発達した種類は顎歯をもたないことが多い。硬骨魚類の歯は完成するとともに顎骨に癒合して植立するが,種類によってはただ1列に並ぶこともあり,複数の列をなして並ぶこともある。代生のしかたはでたらめではなく,一定の方向と周期をもった波が押しよせるように規則的に起こる。四足動物の祖となった総鰭類では,上あごでは外周にある前顎骨と上あごのほか,口蓋の鋤骨と外翼状骨に,下あごでは外側の歯骨と内側の鉤(かぎ)状骨(烏口(うこう)骨)に歯がはえていた。外側の歯は一般に小さくて数が多く,内側の歯は大きくて少数であった。

このパターンは原始両生類にも引きつがれ,それが四足動物の歯系の基本となった。

現存の両生類のうち,サンショウウオ類は上下顎の辺縁諸骨のほか,口蓋前部の鋤骨にも多数の小さい歯を備える。カエル類は上あご辺縁と鋤骨のみに歯をもつが,ヒキガエルは上下顎ともにまったく歯を生じない。

爬虫類の歯系は基本的に原始両生類と同様である。ある種の恐竜やカメ類のように歯をもたないものを除けば,どの種類も同形歯性,多生歯性である。ただし,古生代の哺乳類様爬虫類や現存のワニ類では,はえる部位によって歯の大きさと形に若干の分化がみられる。口蓋歯は喙頭(かいとう)類(ムカシトカゲ)と有鱗類(ヘビ,トカゲ)にはあるが,ワニ類にはない。これは,ワニ類にはいわゆる二次口蓋が異常によく発達していることと関係がある。毒ヘビのもつ毒牙(どくが)は上顎骨に植立した左右各1本または2本の大型の特殊化した歯で,唾液(だえき)腺から変化した毒腺に連絡している。種類により,毒液の通路として前面に縦走する溝をもつものと,それが閉鎖して注射針のような管になったものとがある。毒牙はふだんは口蓋の肉の中に納められているが,敵の動物にかみつくとき,下あごを下げて開口すると同時に,上顎骨が外翼状骨に押されて自動的に前転し,それに固着した毒牙が瞬時に口蓋から直立するしくみになっている(ただし,コブラやウミヘビはそうではない)。

鳥類は爬虫類の子孫であるが,始祖鳥のように爬虫類と同様の歯系をもっていた初期のものを除いて,歯を完全に失ってしまった。そして食物にかみつくためには,一部の恐竜やカメにみられるような角質のくちばしが発達し,また食道の一部に機械的消化を行う嗉囊(そのう)が発達して,それぞれ歯の機能を代行するようになっている。

哺乳類が爬虫類から進化したとき構造上の大きな変化がいくつも起こったが,歯系の変化はその一つである。それは有胎盤類ではいくつかの要素から成り立っている。第1は,魚類から爬虫類まで続いてきた多生歯性が変わったこと,つまり,各歯の代生は一度だけで,乳歯とその代生歯である永久歯という2世代だけか,または代生が一度も起こらず,1世代だけの歯が生ずるようになったことである。2世代だけはえることを〈二生歯性〉,1世代だけはえることを〈一生歯性〉といい,それぞれの歯がどちらによるかは動物の種と歯の種類によって厳密に決まっている。

第2は,歯が顎骨に固定される様式が変わったことである。すなわち,爬虫類までは一般に円錐形の歯が顎骨の縁に結合組織または骨性癒合で結合しているのに対し,哺乳類の歯はエナメル質におおわれた歯冠とセメント質におおわれた歯根から成り,顎骨に生じた深い穴つまり歯槽に結合組織を介して植えつけられた形になっている。代生歯の歯胚はこの歯槽の中で発育する。このような植立の方式を〈槽生thecodont〉といい,ワニなど高等な爬虫類にもみられるものだが,セメント質の発生は哺乳類独特のものである。

第3は,はえる歯の数が少なく,種ごとに一定していることである。有袋類と有胎盤類では前顎骨,上顎骨,口蓋骨から成る二次口蓋が完成し,これにより口腔と鼻腔が完全に隔てられるようになったが,それと関連して鋤骨や外翼状骨が口蓋から離脱し,口蓋歯は消失し,歯系は辺縁歯だけとなった。また下あごでは構成骨が歯骨(いわゆる下顎骨)だけとなったので,歯はもっぱらこの骨に1列にはえる。

第4は,同じく爬虫類までの特色である同形歯性が変わったことである。古生代の哺乳類様爬虫類にきざしていたことであるが,各歯ごとに形状が分化し,前方から切歯(門歯)incisor,犬歯canine,小臼歯(しようきゆうし)(前臼歯)premolar,大臼歯molarという4種の群(これを歯種という)が区別される。このことを〈異形歯性〉と呼ぶ。切歯と犬歯は爬虫類型に近く,咬頭(こうとう)つまり歯冠上部の突起も歯根も一般に1個であるが,小臼歯と大臼歯ではそれらがともに複数となり,しかも食虫類や霊長類などのあまり特殊化しない歯系では,大臼歯の歯冠構造は小臼歯より複雑である。また,大臼歯は一生歯性,他は原則として二生歯性である。原型的有胎盤類では,上下顎の左右各側とも,永久歯の各歯種の数は3・1・4・3で,合計44本であったとされ,現存の大半の有胎盤類では各歯種の数がこれより多少とも減少するとともに歯形が特殊化している。

歯の数と形は動物の種類ごとに一定しているため,それらを種の特徴として一つの式で表示することがよく行われる。例えば原型の永久歯式は

I3/3・C1/1・P4/4・M3/3=44,

省略して

と書き表し,これを〈歯式〉という。

イヌは

ヒトは

となる。I,C,P,Mはそれぞれ切歯,犬歯,小臼歯,大臼歯の永久歯を表す記号である。これらに対する乳歯はそれぞれi,c,pで表し(大臼歯には乳歯がない),例えばヒトの乳歯式は

i2/2・c1/1・p2/2=20

となる。なお,歯系の発生学的研究によれば,大臼歯は乳歯列と同じ系列に属し,代生歯のない乳歯であるとされるが,便宜上永久歯として取り扱われる。

有胎盤類は食虫類を基幹として進化し,多数のグループに放散した。そのため食虫類の歯は最も原型的な特徴を示すが,翼手類や霊長類の歯もそれに近い特徴をとどめており,とりわけ構造の複雑な大臼歯では形態変化のあとを追うことが可能である。比較的原型的な有胎盤類では,上あごの歯列は下あごの歯列よりつねにやや外側よりに位置し,また上あごの歯は下あごの歯より少し後方にずれて位置するため,相対応する上下の歯は咬合面の約4分の1だけが直接かみ合うことになる。そして,原則として5個の主咬頭をもつ上顎歯と6個の主咬頭をもつ下顎歯とが咬合し,食物の切断と破砕を同時に行う上下の歯の型をつくっている。このようなパターンを〈トリボスフェニック型(破砕切断型)〉といい,すべての有胎盤類の大臼歯の多様な歯形はこれを基本形として進化したと考えられる。

食虫類,翼手類,霊長類,食肉類など肉食性ないし雑食性の動物のもつ,歯冠と歯根の短い歯を短冠歯という。これに対し奇蹄類,偶蹄類など多くの草食動物の臼歯はすり合わされて激しく摩耗するため,それを補償するしくみとして歯冠の形成が長く続き,その間は歯根が発生しない。このような歯を長冠歯という。この型の歯は著しい特殊化を生じているので,原型との間に形態変化の関係を認めることがほとんどできない。長冠歯には,ウサギ類や齧歯(げつし)類の切歯,ある種のネズミ類の大臼歯のように一生のびつづけ,歯根をまったく生じないものもあり,こうした歯を〈無根歯〉という。ゾウのきば(上顎第2切歯),セイウチのきば(上顎犬歯)などもその一種であるが,機能は食物をかむことから他の働きに移っている。長冠歯はまた,代生を起こさない一生歯性になっていることが多い。現存するクジラ類のうちハ(歯)クジラ類では例外的に歯形が単純な円錐形で,同形歯性であるとともに一生歯性で,大半の種類では数が基本形より多くなっている。また,ヒゲクジラ類では,胎児期に歯胚が発生するが退化消失し,成体はまったく歯をもたない。新生代初期のクジラ類の祖先は基本形に近い歯系をもっていたことを考えると,このグループがいかに徹底して水中生活に適応したかが知られる。

有胎盤類の歯系のもつもう一つの特色は,歯の形状が食性をかなりよく反映するということである。爬虫類までの動物では,歯の形が植物食か,普通の動物食か,貝類食かという程度の区別をおぼろげに表すにすぎない。それに対し哺乳類の歯は,草食性,穀食性,雑食性,肉食性,虫食性,シロアリ・アリ食性,プランクトン食性などの基本的食性をおおまかに反映し,機能と形態との関係がいっそう緊密になっている。しかし,例えば,イヌとネコとイタチの食性の微妙な違いなどを的確に表現するわけではない。それは,鳥類のくちばしの形状がそれぞれの種の食性をおおまかに反映するのに似ている。また,有胎盤類の歯はしばしば敵と戦う際に武器となるほか,ゾウやセイウチのきば,イッカクの上あご左側で前方へ突出した吻様のきばのように,かむこととは別の働きに適した特殊化をとげていることもある。ヒトの歯は発音のためにも不可欠な装置になっている。

原始的な卵生哺乳類である単孔類は特異な歯系をもっている。ハリモグラでは,孵化(ふか)する前に上あごの前端正中部に無対の1本の歯が生ずる。これは殻を破るのに用いられるので〈卵歯egg tooth〉と呼ばれ,孵化後に脱落する。その後はまったく歯をもたず,アリやシロアリを常食とする。またカモノハシでは多数の歯胚が発生するが,そのうち上下顎の各3本だけが萌出して機能し,他は退化消失する。乳歯は上顎歯の1本だけに発生するが,その代生歯とともに萌出せず,やはり退化消失する。萌出した歯も機能するのは幼獣期だけで,やがて脱落して無歯性となる。

有袋類も多様な歯系をもっている。形態的には異形歯性で四つの歯種が識別され,発生学的には二生歯と一生歯とがある。基本歯式は有胎盤類と異なって

I5/5・C1/1・P4/4・M4/4=56

と考えられており,種類によって各歯種の数が基本数より多少とも減少している。しかし,代生するのは小臼歯のうちの1本だけであるため,その他の各歯が乳歯列のものなのか,永久歯列のものなのかを判別するのは容易ではない。有袋類では食性の多彩さに比べて歯の特殊化は有胎盤類ほど著しくないが,形の違いが大きいのと化石資料が乏しいため発展の経路を明らかにするのはきわめて困難である。

哺乳類の歯,とくに有胎盤類の大臼歯はそれぞれ特徴的なパターンを示すのが普通だが,摩耗による変化を別とすれば,その形態は個体差が小さく安定しているため,系統分類学的研究にとって不可欠な着眼点になる。また,化石として保存されていることが多いので,古生物学上の重要な研究対象でもある。哺乳類の分類学や古生物学は,歯の形態を除外しては成立しないといっても過言ではない。

執筆者:田隅 本生

ヒトの歯は一生に2回はえるので,二生歯性と呼ばれる。最初にはえる歯を乳歯(にゆうし)(ちちば,ちのみば)といい,これとはえ代わる歯を代生歯という。1本の乳歯に対して1本の代生歯が交換するので,本数は両者同じで,上下に10本ずつ計20本ある。このほかに交換の行われない歯がある。これは乳歯列の後に続くもので,これを大臼歯といい,上下に6本ずつ計12本ある。代生歯と大臼歯ははえ代わることなく一生働く歯であることから,両者を合わせて永久歯と呼ぶ。そこで永久歯の総数は32本となる。しかし,すべての人にこれだけの歯が全部はえそろうわけではない。最もしばしば欠けるのは第3大臼歯(智歯)で,約50%の人が1~4本の智歯を欠いている。次いで上顎側切歯,次に第2小臼歯が欠けやすい。ときに正常より歯数が多いことがあり,これを過剰歯という。上あごの切歯部に多くみられる。

歯は上下の顎骨に原則として左右対称的に並んで歯列を形づくっている。これらの歯は位置によってみな特異な形を示している。これは働きに応じて形が異なってきたためで,哺乳類になって初めて獲得されたものである。

形の上から次の4種類に分けられる。(1)切歯 歯列の最前部にある2対の歯で,その形はのみ(鑿)のようである。最初の歯を中切歯,次を側切歯という。また口の入口にあるので門歯,俗に前歯(まえば)ともいう。(2)犬歯 切歯の後にある1対の長い歯で,歯冠がやりの穂先状をしている。俗に糸切歯という。(3)小臼歯 その後にある2対ずつの歯で,前臼歯ということもある。最初の歯を第1小臼歯,次を第2小臼歯といい,名のとおり比較的小さい。乳歯ではこれに相当する歯を乳臼歯という。これらの歯冠には咬頭という高まりが発達して咬合面という水平面があるのが特徴で,この面がひき臼のような形と働きをすることから臼歯と名付けられた。(4)大臼歯 小臼歯の後ろに続く3対ずつの歯で,よく発達した咬合面をもっているうえに大きいので,この名がある。小臼歯と大臼歯を合わせて俗に奥歯という。大臼歯のうち最前部の第1大臼歯は6歳ごろはえるので6歳臼歯,次の第2大臼歯は12歳ごろはえるので12歳臼歯,そして最後部の第3大臼歯は20歳ごろ,すなわち成人になってはえることが多いので,智歯または親知らずとも呼ばれる。

歯の外形は歯種によって違いがあるものの,全体では共通した構造をもっている。まず歯は歯冠と歯根に分けられる。歯冠は解剖学的にはエナメル質enamel(かつてはホウロウ質といわれた)でおおわれている範囲をいい,歯根はエナメル質を欠き,セメント質cementumでおおわれている範囲をいう。歯冠と歯根の移行部を歯頸といい,ふつう少しくびれていて,正常状態では自由歯肉で取り巻かれているので,歯冠の一部は歯肉縁下にある。歯肉より上に出ている歯冠を臨床歯冠という。歯の縦断面で内部の構造をみると,中心部に外形に似た歯髄腔があり,歯の発育,栄養,知覚などをつかさどる歯髄という組織塊が詰まっている。歯髄腔は歯根の中では細くなって歯根管となり,その末端は歯根の先端で根尖(こんせん)孔という小孔となって,外部から歯髄へ入る血管,神経などの通路となっている。この歯髄腔と,エナメル質あるいはセメント質との間を象牙質dentineが埋めている。歯のこの三つの硬組織に含まれる無機質の土台は,骨のそれと同様に,ヒドロキシアパタイトhydroxy-apatite Ca10(PO4)6(OH)2で,これに種々な物質が置換あるいは吸着の形をとって存在している。無機質の結晶の大きさは骨のそれより大きく,歯の中ではエナメル質が最も大きい。これは単位質量あたりの表面積は逆にエナメル質が最も小さいことを意味している。骨が体の必要に応じて,無機塩を貯蔵したり動員したりするのに比べて,歯は一度形成されると代謝的にはきわめて不活発なことから,形成時代の全身状態の記録装置だとまでいわれる。その一因がこの結晶の大きさの違いにあると考えられている。また,乳歯の結晶の大きさは永久歯に比べて小さく,萌出したばかりの永久歯の結晶も成熟したそれに比べて小さい。これが,乳歯や萌出したばかりの永久歯が,成熟した永久歯に比べて虫歯になりやすい一因と考えられている。

エナメル質は約97%もの無機質を含んでいて,長石ないし水晶の硬さに相当し,体の中のどの組織よりも硬い。しかし有機質の含量は逆に1%未満と少ないので,もろくかけやすい。エナメル質は,エナメル小柱とこれを結合している小柱間質とからできている。小柱は径3~5μmの硬い繊維で,これが束になって深層から表層までS字状に湾曲しながら走っている。また小柱には石灰化の悪い部分にあたる横紋が,形成期でいえば7~10日といわれる間隔をおいて周期的に現れているので,それらは縦断面では平行条あるいはレチウス線条と呼ばれる成長線として,横断面では樹木の年輪のような紋様としてみられる。出産時に形成された横紋が乳歯ではみることができ,これをとくに新産線と呼んでいる。この平行条が歯表面に現れたものが周波条と呼ばれる細い波のような紋様である。エナメル質の表面には,小柱をつくったエナメル芽細胞の最後の分泌物やエナメル器の上皮,口腔粘膜の角化上皮などから成る,酸に抵抗性のある歯小皮がエナメル質を保護するかのように存在する。

象牙質は,無機質を70%しか含まないのでエナメル質より軟らかく,骨より少し硬い。有機質は20%ほど含んでおり,その主体はコラーゲン繊維である。象牙質には象牙細管という細い管が密に並んで,歯髄腔からエナメル質との境界部まで,軽く湾曲して枝分れしながら走っている。細管の中には象牙芽細胞の細胞突起である象牙繊維が走っている。歯表面からの物理的・化学的刺激がこれらを経由して歯髄に伝えられる。

セメント質の無機質含量は65%ほどで,骨のそれとほとんど同じである。セメント質は歯を顎骨に結びつけるための組織で,歯根膜の結合組織繊維が侵入している。

歯髄は一種の結合組織で,基質は歯髄細胞を主体とする細胞と膠原(こうげん)繊維を主体とする繊維から成っている。歯髄の表層には象牙芽細胞が並んで象牙質をつくっている。根尖孔から入った血管,神経,リンパ管は歯根管の中央部を通って上昇し,歯頸部付近から枝分れして表層へ分布する。神経繊維の大部分は知覚性の有髄神経で,一部は象牙質の中にまで分布している。しかし,エナメル質には神経は存在しない。

哺乳類では,歯の植えこまれる位置が歯槽部といわれるあごの特定の部位に決まってくるとともに,歯槽といわれる顎骨の穴の中に歯根がはまりこみ,顎骨と歯のセメント質との間が結合組織繊維束で結ばれる植立様式で固定されている。これは顎骨に釘を打ち込んだようにはまりこむので釘植(ていしよく)といわれる。釘植の結合繊維束のあるところを歯根膜,その上に続く軟組織を歯肉という。歯肉は,かつては歯齦(しぎん)と呼ばれ,また俗に〈歯茎〉と呼ばれる,口腔粘膜が厚くじょうぶになったもので,歯頸をしっかり取り巻いていて,歯槽骨,歯根膜,セメント質とともに歯の固定に重要な役割を果たしている。これらはまた,発生からみても共通の原基に由来し,疾患の広がりにも互いに関連があるので歯周組織と呼び,疾患を歯周疾患という。

胎生4~6週ころになると,口をおおっている粘膜上皮のうち,将来歯がはえる場所に相当する部分が肥厚し始め,あごの深部に向かって陥入し,成長していく。これが湾曲した堤防のように帯状に起こるので歯堤という。この歯堤の最下端の自由縁が,乳歯の数だけ前方から順次膨隆増大する。これが歯胚で,その自由縁が杯状に陥入してエナメル器となる。へこみの中は細胞が多い結合組織で満たされ,歯乳頭となる。エナメル器と歯乳頭は結合組織性の歯小囊で包まれる。歯の硬組織ができ始めるのは,歯胚が成長し鐘状になる胎生4ヵ月ごろからである。エナメル器からエナメル質が,歯乳頭から象牙質が,歯小囊からセメント質,歯槽骨そして歯根膜が発生する。まず,部位的にいえば,歯冠の頂点に相当するエナメル質と象牙質との境界部で,歯乳頭の表面にある細胞が象牙芽細胞になる。これが象牙質の薄層をつくり出すと,これに呼応して向き合ったエナメル器の細胞が背の高い円柱状のエナメル芽細胞となってエナメル質をつくる。この過程がくりかえされ,また2種類の細胞は互いに遠ざかる方向に歯質をつくって歯冠ができあがる。歯根はまず,エナメル器の下端にできる上皮鞘(じようひしよう)に誘導されて象牙質部分ができ,その大半が形成されたころ,歯小囊の細胞から分化したセメント芽細胞によってセメント質がその表面につくられる。

歯の形ができ始めると,歯はゆっくり口腔上皮表面へ向かって動きだし,ついに上皮を破って歯冠を現す。これを萌出という。歯根はこの時期まだ形成中であり,根尖孔ができると終了する。象牙質に囲まれて歯髄腔ができ,歯乳頭の後身が歯髄となる。

以上が乳歯の発育のあらましであり,大臼歯もほぼ同じ発育経過をたどる。ところが乳歯のあとからはえてくる代生歯はやや趣を異にしている。すなわち,乳歯歯胚が杯状期後期に達したころ,その舌側にある内側歯堤の自由端に代生歯堤が発生する。これから後の代生歯の硬組織の形成過程は乳歯の場合とまったく同じである。代生歯はその歯根が少なくとも半分以上がつくられるまでは顎骨の中にあるので,子どもの年齢に応じて,いろいろの発育段階の代生歯が乳歯の歯根の下にかくれている。代生歯は歯根がある程度できると口腔上皮表面に向かって動き始めるが,これに呼応するように乳歯の根の吸収が始まる。吸収とは破歯細胞その他の吸収細胞によって歯根の硬組織が溶かされていく現象である。この吸収は代生歯に面した歯根の先端に近い部分から始まり,ついには歯根の大部分ときには全部がなくなってしまう。こうなると乳歯は動揺し始め,やがて脱落し,そのあとに代生歯が萌出してくる。これを歯の交換(いわゆる〈歯の生えかわり〉)というが,ときには乳歯が残ったままで代生歯が萌出したり,萌出が妨げられることがある。その際は代生歯の萌出位置や歯並びの異常を起こしやすい。歯の交換はおよそ乳歯がはえた順序で起こるが,一度に起こるのではなく,数年間にわたって順次起こるものであり,順序や時期に個人差がみられる。

歯が萌出する時期,順序は乳歯も永久歯もおよそ決まっている。乳歯のうち最初にはえるのは下あごの乳中切歯で,およそ6ヵ月ごろであり,最後にはえるのは上あごの第2乳臼歯で2歳半ごろである。前方から後方へ順番に,また左右ほぼ対称的にはえるが,乳犬歯は第1乳臼歯よりあとではえることが多い。上下の比較では,乳中切歯と第2乳臼歯は下のほうが早くはえるが,ほかはそれほど差はない。代生歯はおよそ乳歯がはえた順序で萌出するが,下あごでは犬歯が第1小臼歯より早くはえる傾向がある。また代生歯のはえ方は乳歯のあり方によって影響を受ける。大臼歯の萌出時期は前にものべたが,第1大臼歯は下の歯が先に6歳ごろはえる。上の歯は半年くらい遅れることが多いので,上下の歯がかみ合うまでに1年近くかかることも少なくない。第2大臼歯は12歳ごろはえる。第3大臼歯は欠けたり,顎骨の中に埋まったまま萌出できない(埋伏)頻度が高いので,20歳ごろはえるといっても個人差がとくに著しい。

歯列は歯列弓といわれるように放物線状の弧を描いている。上あごの歯列弓は下あごのそれよりも半楕円形に近い。乳歯列弓は永久歯列弓に比べより丸みをおびている。乳歯列には歯間空隙(くうげき)がみられるものが多いのが特徴である。歯並びの悪い歯列不正には,乱ぐい歯や八重歯のような叢生(そうせい),永久歯列の有隙歯列や鞍(くら)状歯列など形の異常がある。

咬合とは上下の歯の接触関係をいうが,上あごに対し下あごが最も安定し,緊密な咬合関係がえられたときの状態を中心咬合という。正常な咬合では,この際,下あごの中切歯が細小なために,下の歯は同名の上の歯より半咬頭だけ近心で咬合している。つまり下の大臼歯や小臼歯は上のそれより少し内側でかみ合っている。また前歯のかみ合せは,上の歯が下の歯におおいかぶさっていて,物をかみ切る状態がはさみに似ているので,はさみ咬合という。この咬合はヒト特有なもので,他の霊長類や哺乳類は上下の歯の切縁がつき合わさるような鉗子(かんし)咬合あるいは切端咬合になっている。咬合には個人差や人種差があり,鉗子咬合に近い咬合をしている人もいる。また,鉗子咬合は乳歯咬合ではよくみられる。不正咬合といわれる異常な咬合には,下の歯が上の歯より前に出て咬合する,俗に〈うけ口〉という下顎前突または反対咬合,下あごが後退すか,上の歯が前へ出すぎた上顎前突,奥歯をかみ合わせても上下の前歯が開いてかみ合わない開咬,下の奥歯が上より外側でかみ合わされる交叉(こうさ)咬合などがある。

歯列や咬合の異常は,物がかみにくい,発音しにくい,見ばえがよくないなどの弊害だけでなく,歯周組織の疾患や虫歯を生じやすくするので,早い時期に矯正歯科医に相談するのがよい。

歯にもいろいろな病気があり,歯周組織の疾患や異常も含めるときわめて多くの種類にのぼる。これらのなかでいちばん問題となるのは歯の二大疾患といわれる,〈虫歯〉と〈歯周炎〉(〈歯槽膿漏〉)であるが,これらについてはそれぞれ別項目として扱ったので,それらを参照されたい。

歯の病気を予防する基本的な考え方として次の四つのことがあげられる。(1)歯および歯周組織を健康に発育させる。胎生期から歯の交換,大臼歯の萌出完了まで,全身の健康と調和のとれた栄養摂取を心がけることが必要である。歯を溶かそうとするものへの抵抗性を高めるには,安全で合理的なフッ化物の利用によって歯の質を強化するのが望ましい。(2)歯垢(しこう)(プラークplaque,歯くそ)をできるかぎり歯の表面につくらせない。虫歯も歯槽膿漏の始まりも歯にたまった歯垢によって,歯の表面が溶かされ,あるいは歯肉に炎症が生じて起こるのである。歯垢のもとは,口の中に常在するある種の細菌が活発に代謝する結果つくられるので,菌の栄養源となる砂糖の摂取を控え,また節度のあるとり方が必要である。(3)歯垢や歯石をこまめに除く。歯石は歯垢に石灰塩が沈着してできる。歯の表面にまったくつくらせないことは難しい。そこで歯磨きで除くわけだが,歯磨きしていても歯垢がとれているとは限らない。歯垢は食後短時間内にできるので,量の少ないうちに,確実に効果を確認できる方法で磨くことが必要である。(4)口の中は自分自身では見にくいところである。病気の発見は専門の医師でないと容易でない。定期的な健康検診のたいせつさはいうまでもない。

執筆者:小野 博志

智歯(親知らず)は,縄文時代人の80%にあったが,古墳時代には60%と減り,現代では4本ともない者34%,1~3本を欠く者36%,4本備える者30%という報告がある。歯数不足は未来型と考えられ,一般に食生活が加工製品に依存するにつれて歯の退化が進む結果と解釈されている。イタリアの犯罪人類学者C.ロンブローゾによれば,重罪人には智歯がよく発達して4本ともある場合が多いが,知能犯の多くは智歯を欠くという。彼はまた,大部分の犯罪者は上あごの門歯がよく発育し,犬歯も著しく伸びて,全体の歯並びは悪いと述べた。白い光沢のある形のそろった歯が整然と並ぶのをよいとするのはどの民族でも同じである。美人の形容に使われる〈明眸皓歯(めいぼうこうし)〉(目もとが美しく,歯が白いこと)の〈皓〉は潔白精瑩のさまをさし,〈白い碁石〉のたとえはハマグリやシャコガイ,白瑶を思い出させ,英語にはteeth like pearls(真珠のような歯)などという表現がある。

ヒト以外の霊長類を含む哺乳類はすべて,上下の切歯がその切縁で互いに接する鉗子咬合である。日本人も縄文人や弥生人は鉗子咬合だが,古墳時代以後は上の切歯の直後に下の切歯がくるはさみ咬合となった。これもあごと歯の退化が下あごにより顕著に起こった結果である。日本人では上の前歯が前下方に突出する〈反歯(そつぱ)〉が多く,とりわけ鎌倉時代ころからみられた。能面の多くが,開いた口に上の歯列を見せている。八重歯もまた,日本人には多くみられる。古くは忍歯(押歯)(おしは)と称し,《古事記》に履中天皇の皇子の市辺忍歯王(いちのべのおしはのみこ)(市辺押羽皇子)は,〈三枝の如き押歯〉のもち主であったので,歯の形から遺骸を同定できたとある。八重歯は欧米の審美観に合わないが,谷崎潤一郎は八重歯やみそっ歯のふぞろいなところに日本人は自然の愛きょうを認めたと弁護し,大都会の美人はだいたいにおいて歯の性が悪くてふぞろいだという(《懶惰の説》)。

仏陀三十二相の一つに,紅白の光を放つ40本の歯があったとある。一方,睢(すい)山に住む神通力めざましい道士黄阮丘(こうげんきゆう)は口中に歯がなかったという。北欧神話の巨人ユミルの歯は石に化すほど大きかったと伝えられ,日本でも足利忠綱は《吾妻鏡》に〈その歯一寸なり〉とある。

縄文時代には成人となる通過儀礼として歯を抜くことが盛行した。健全な切歯や犬歯を抜歯したが,ときに抜き方に男女の性差があった。この習俗は弥生時代中期まで続き,その後衰退した。しかし東南アジアやニューギニア,台湾東部山岳地帯では20世紀に至るまで抜歯の習俗が認められた。日本では九州(長崎県,大分県)の家船生活者の間で,近代まで婚姻儀礼として女性の抜歯がみられたという。抜歯は,新石器時代には世界各地で多元的に発生・普及したと考えられており,切歯に刻み目を入れる叉状(さじよう)研歯の風習もあった。抜歯のもつ意義はなお不明な点が多いが,成人となる儀式,女性の婚姻に伴う儀式,また日本の古墳に副葬された歯のように,近親者の死亡に関連したものなどが考えられている。

《魏志倭人伝》(《三国志》魏書東夷伝の一部の通称)は女王卑弥呼の国の近くに黒歯国があると述べる。また,《後漢書》東夷伝は婦人が歯をことごとく黒く染めていると説明している。なお,《古事記》応神天皇の段に載る歌謡には歯並びをシイやヒシの実にたとえた,〈歯並(はなみ)は椎菱(しいひし)なす〉という句がみえる。歯を黒く染める風習は日本古来のもので,成人女性(《枕草子》《源氏物語》《紫式部日記》《堤中納言物語》など)だけでなく,後には平忠度(たいらのただのり)や平敦盛などの平家の公達(きんだち)(《平家物語》《源平盛衰記》など)や源義経(《義経記》)も鉄漿黒(かねぐろ)にした。男性が歯を黒く染めたのは聖徳太子に始まるという説(《関秘録》)もあるが,多くの書は鳥羽院のころ(12世紀)からと述べている。歯を染めた理由も,花園左大臣有仁(ありひと)公が女のまねをしたのが始まり(《貞丈雑記》)だとか,二君に仕えぬ忠臣のあかし(《牛馬問》)だとかいうが,室町時代には武士の間に広く流行していた。法師も稚童(ちご)も鉄醬(かね)をつけ(《類聚名物考》),武家の子女は8~9歳からまゆを落として鉄漿をつけ(《祝の書》),奥州白河の村民はカシワの新芽を五倍子(ふし)の代りにして歯を黒く染めたという話(《中陵漫録》)もあるから,当時は老若男女,武士も僧侶も農民も商人も歯を染めることを異としなかったものと思われる。明治以後は既婚女性またはひいき客のできた芸者のしるしとして一部に残ったにすぎない(E.M. サトー《一外交官の見た明治維新》)。南方熊楠は,日本女性は成女期や既婚を標示するために涅歯(でつし)にしたが,東南アジアでは檳榔(びんろう)をかむから自然に黒歯となると述べ,ロシアやマダガスカルなどにもある風習だという(《南方随筆》)。

道教では歯をかみ合わせると悪鬼が恐れて近づかず,長生きできると考えられた。また夜道をいくときには,左側の上下の歯をかみ合わせる〈打天鐘〉や,右側上下の歯をかみ合わせる〈槌天磬(ついてんけい)〉や,前歯4枚をかみ合わせる〈鳴天鼓〉などのまじないがあったという(《雲笈七籤》)。この動作は激怒や悔しさのしぐさである〈歯をかむ〉のとは別である。〈歯をかんで十月待てる国家老〉(《柳多留》)。性愛技巧の一つに,相手の肌に歯のあとを残す愛咬がある。インドの性愛古典に詳しくその方法が述べられており,《カーマスートラ》は8種,《アナンガランガ》は7種の方法をあげている。旧約聖書は同害報復を是認して〈目には目を,歯には歯を〉という(《出エジプト記》《レビ記》)が,その思想はハンムラピ法典に源をもつ。一方,新約聖書のイエスは〈山上の垂訓〉の中でこの考えを退け,右のほおを打たれたら左のほおも向けるよう説いた(《マタイによる福音書》5:39)。馬の心臓の中にある大きな犬歯のような骨で虫歯をこすれば歯痛は治ると大プリニウスはいう(《博物誌》第28巻)。彼はまた,痛む歯と同じ位置にある歯を死んだ馬から取ってこすっても治ると述べているが,日本にもまぐさおけに抜け落ちた馬の歯を拾って,かみしめれば歯痛が治るとする俗信がある。清和天皇が歯痛に悩んだとき,相応和尚が加持して治し,虫歯は抜けてなくなった。和尚の宿房に置いた経筥(きようばこ)の上にその歯があったという(《古事談》)。

柳生(やぎゆう)宗冬が使ったと思われる総入歯が柳生家の墓から出たが,総入歯は江戸初期からあった。多くはツゲの木で造り,奥の臼歯はおおむね平板のままだったが,なかにはその上に小さな釘を2列に並べて打ったものもあった。木製義歯と歯茎との間には和紙を挟んで安定と衝撃緩和をはかっている。歯科学を独立した医学の一分野として確立したフランスのフォーシャールPierre Fauchard(1678-1761)が初めて総入歯を老婦人のためにつくったのが1735年だから,1675年に死んだ柳生宗冬が総入歯を使っていたとすれば,日本の入歯も含めた歯科治療技術は海外と比肩できるものだったと思われる。

→口 →抜歯

執筆者:池澤 康郎

中国の古代医術書では,〈歯〉〈牙〉〈牙歯〉などと書かれている。髪が血の最端であるのに対し,歯は骨の最終にあるもので,髄によって養われ,手の陽明と足の大陽の脈がすべて歯に通じていると考えられていた。歯痛の原因は冷たい風が経絡にとどまって骨髄をそこない,冷気が歯根に入るために起こるとし,経絡や髄が衰弱して栄養がとどかなくなると歯に故障が出てくると考えた。道教の養生書《延寿赤書》は,歯を鳴らすことを天鼓といい〈夜道を行くときに天鼓を鳴らしながら歩くと,もろもろの鬼邪を避ける〉という《酆都記》の説をあげている。なお,歯をじょうぶにし,口臭を除くためには食後のうがいを励行するよう,隋・唐代の医書も力説している。3~4世紀の薬学者葛洪(かつこう)は,《抱朴子》の中で,早朝に300回以上歯をたたくと歯がじょうぶになるといっている。隋・唐代には柳のようじやブラシが使われており,岩塩やクコや茶,竹の汁が歯磨きやうがいに使われていた。そのほか,ヒトや動物の歯やきばが薬剤とされたり,呪詛(じゆそ)に用いられることもあった。

執筆者:槇 佐知子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

口腔(こうくう)内に露出している硬組織の構造物で、審美性、発音、そしゃく等の機能を営む。

ヒトでは、胎生期5~6週ごろに外胚葉(がいはいよう)性の口腔粘膜上皮が厚くなり、堤防のように垂直に間葉組織内に進入し、歯堤を形成する。この歯堤からエナメル器を生じ、エナメル器に囲まれた中胚葉性の歯乳頭とともに歯胚を形成する。胎生期5か月ごろになると、エナメル器の内層にあるエナメル芽細胞(がさいぼう)からエナメル質が、歯乳頭の表層にある象牙(ぞうげ)芽細胞から象牙質と歯髄(しずい)が、また歯胚を包む歯小嚢(のう)からセメント質と歯根膜が生ずる。エナメル器は歯冠部を形成したのち、ヘルトウィヒ上皮鞘(しょう)として深部に増殖し、歯根の象牙質を形成しながら歯を萌出(ほうしゅつ)させる。やがてヘルトウィヒ上皮鞘は退化して、歯根膜中にマラッセ上皮遺残として残る。

[村井正昭]

ヒトの歯は生涯で二度生え変わり、これを二生歯性とよぶ。最初に口の中に生えそろい、乳幼児期にその機能を営むものを「乳歯」といい、乳歯脱落後、新たに生え変わるものを「代生歯」という。6歳ごろから、乳歯の生え変わりと同時に、乳歯列の後方に大臼歯(だいきゅうし)が生えてくるが、大臼歯は本来乳歯と同種のもので、その延長線上にあるものとも考えられ、「加生歯」ともよばれる。したがって、代生歯と加生歯をあわせて「永久歯」という。

乳歯は、上下顎(がく)とも、正中より左右へ、乳中切歯、乳側切歯、乳犬歯、第一乳臼歯、第二乳臼歯の合計20本よりなる。一般に前歯(ぜんし、まえば)、門歯というときは中切歯と側切歯をさし、糸切り歯というときは犬歯をさす。乳歯では、通常、下顎乳中切歯がいちばん早く(生後約6~8か月)生え始め(萌出という)、次に上顎乳中切歯、下顎乳側切歯、上顎乳側切歯、下顎第一乳臼歯、上顎第一乳臼歯、下顎乳犬歯、上顎乳犬歯、下顎第二乳臼歯、上顎第二乳臼歯の順に萌出する。しかし、萌出時期や、順序には個体差があり、3~4か月の差異は異常ではない。

乳歯は、永久歯に比べて色が白く、歯冠の外形は後続の永久歯に似ているが、大きさは全体的に小さい。ただし、乳臼歯の形は永久歯(小臼歯)とはかなり異なっており、むしろ大臼歯に似ている。乳歯では、年齢が進むと歯根の吸収がみられる。4歳ぐらいから乳中切歯より吸収が始まり、6歳から12歳ぐらいまでの間にすべての乳歯は脱落する。乳歯は永久歯に比べると歯質が脆弱(ぜいじゃく)であるうえ、小児の食性や口腔清掃の不足などによってう蝕(しょく)(むし歯)にかかりやすい。乳歯う蝕は、小児に局所的あるいは全身的悪影響を与えるばかりでなく、後続の永久歯に対する影響も大きいので、予防および早期治療がたいせつである。

[村井正昭]

永久歯は、上下顎とも、正中より左右へ、中切歯、側切歯、犬歯、第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯、第二大臼歯、および第三大臼歯(智歯(ちし)、親知らず)の合計32本よりなる。一般に奥歯というときは大臼歯全体をさしている。

永久歯では、第一大臼歯がもっとも早く(6歳ごろ)萌出するので、6歳臼歯ともよばれる。また、第一大臼歯は、上下顎の歯列の一定の接触関係を規定するということから「咬合の鍵(こうごうのかぎ)」ともよばれ、数十年の長期間にわたって機能を営むたいせつな歯である。しかしながら、口腔衛生観念のない幼児期に口腔内に萌出するということから、早期にう蝕にかかりやすい。したがって、保護者、とくに母親の注意によって、う蝕にかからないようにすることがたいせつである。

永久歯の萌出順序は、下顎第一大臼歯、上顎第一大臼歯、下顎中切歯、下顎側切歯、上顎中切歯、上顎側切歯、下顎犬歯、下顎第一小臼歯、上顎第一小臼歯、下顎第二小臼歯、上顎第二小臼歯、上顎犬歯、下顎第二大臼歯、上顎第二大臼歯の順となるが、先行乳歯の早期喪失、晩期残存、個体の健康状態によってこの順は左右される。永久歯は、普通には12~13歳ごろまでに28歯が萌出する。なお、第三大臼歯は萌出がもっとも遅く(17~20歳ごろ)、先天的に欠如することも多い。萌出状態の異常、形態の異常等は、とくに下顎に多くみられる。

[村井正昭]

口腔内に露出している部分、つまりエナメル質で覆われた部分を歯冠といい、歯槽骨(しそうこつ)内のセメント質で覆われた部分を歯根という。その境界は歯頸(しけい)といわれる。歯冠の形態はそれぞれの歯により異なっており、切歯および犬歯は四角錐(しかくすい)状、臼歯は立方体状をしている。歯根の数も歯によって異なり、切歯および犬歯は単根、小臼歯も通常、上顎第一小臼歯を除き単根、上顎第一小臼歯および下顎大臼歯は2根、上顎大臼歯は3根である。なお、第三大臼歯では歯根、歯冠の形態はともに一定でなく、種々の形態をとる。

[村井正昭]

歯は、次に述べる四つの組織から構成されている。

(1)エナメル質 歯冠の表面を覆い、象牙質を保護する硬組織で、身体のなかではもっとも硬く(モースの硬度で6~7度。水晶と同程度)、ほとんどが無機質(とくにハイドロキシアパタイト)からなり、有機質と水分は4%程度含まれるにすぎない。エナメル質は、3~5マイクロメートルの太さをもつエナメル小柱と、これを互いに結合する小柱間質とからなる。エナメル小柱は、象牙質の表面から歯冠の表面に向かってエナメル質全層にわたって放射状に走っている。近年、エナメル小柱と結合する接着性レジンが開発され、う蝕による歯の実質欠損の修復が簡単にでき、歯をあまり削らないですむようになった。

(2)セメント質 歯根の表面を覆う薄い硬組織(石灰化組織)で、線維に富む骨に似た構造となっている。加齢とともに、セメント質は歯根先端部で厚くなる。セメント質は、歯根膜を挟んで存在する歯槽骨とともに、歯根膜中にみられるシャーピー線維の保持装置である。歯は、このシャーピー線維によって歯槽骨内につり下げられる形となり、そしゃく機能を営んでいる。

(3)象牙質 歯の組織の主体をなす硬組織で、歯冠部ではエナメル質により、歯根部ではセメント質により覆われている。硬さは骨よりも硬いが、化学的組成は骨に類似し、無機質70%と有機質30%とからなる。しかし、微細構造は骨組織と著しく異なる。象牙質内には、歯髄腔(しずいくう)面から歯の表面に向かって、象牙細管とよばれる無数の細管が放射状に走っている。象牙細管の歯髄側には、象牙質をつくってきた象牙芽細胞が配列しており、象牙細管内の深くまでその突起を出している。象牙細管内の一部には神経が進入しており、これによって歯を削るときの痛みが感じられるという説もある。しかし、う蝕が象牙質に達して痛みを感じるようになるのは、刺激が象牙細管を伝わって歯髄に達するためである。また、年をとって歯肉が退縮し、歯根が露出してくると、その部分のセメント質が徐々に消失し、象牙質が露出するようになる。このように象牙質が露出すると、口の中のいろいろな刺激が歯髄に伝わり、しみたり痛んだりするようになる。象牙細管は、加齢とともに石灰化が進み、だんだんと細くなり、ついには閉鎖されることもある。なお、歯髄腔壁にはしばしば二次象牙質が形成され、これらの石灰化の進行によって、たとえ象牙質が口の中に露出しても、外来刺激による痛みを感じなくなることが少なくない。

(4)歯髄 周囲を象牙質に囲まれている歯髄腔を満たす結合組織(軟組織)である。象牙質面には象牙芽細胞が配列する。象牙芽細胞による象牙質形成は、生涯を通じて続けられるため、歯髄腔は加齢とともにしだいに狭くなる。歯髄は血管と神経に富んでいるが、これらの大部分の進入経路は根尖孔(こんせんこう)のみであり、いったん歯髄に炎症(歯髄炎)がおこると、循環障害をおこしやすい。したがって、炎症の自然治癒を望むことはむずかしく、歯髄全体が死んでしまうこととなる。歯髄に炎症がおこると、硬組織に囲まれている歯髄腔の内圧が異常に高まり、歯髄神経が強く刺激され、激痛を生じるようになる。

[村井正昭]

歯は、咬合面からみると馬蹄(ばてい)形に並んでおり、これを「歯列弓」という。また、上顎、下顎のそれぞれの歯の咬合面を連ねた仮想平面を咬合平面とよぶが、実際には平面ではなく、咬合平面は臼歯部にいくにしたがって上顎は凸彎(とつわん)、下顎は凹彎を示している。この彎曲は「スピーの曲線」あるいは「調節彎曲」とよばれ、この彎曲の存在により、下顎運動の際には上下の歯がすきまなく接触を保ちうる。

普通にかんだ状態の上下歯列の位置関係を「咬合」という。正常な咬合では、上顎の歯が下顎の歯よりもすこし外側へはみだしている。前歯部では、下顎の切縁(せつえん)が上顎の舌側面にかむのが正常であるが、逆に下顎の切縁が上顎よりも前にいくことがあり、これを反対咬合(下顎前突)とよぶ。下顎前突は、欧米人に比べて日本人にやや多くみられる不正咬合の一種である。

歯の植立方向は、歯冠よりも歯根のほうが遠心(後方)に傾く傾向がある。これは、歯はつねに近心(前方)へ傾こうとしているためで、歯列のなかの1本の歯がなくなると、その後方の歯は、歯のなくなった空間に倒れ込んでくる。したがって、歯列を保つためには、歯科治療が必要となるわけである。

[村井正昭]

人間は食物を調理してから摂取するようになったことから、歯を使用する機会が減少し、それに伴って歯の退化傾向がみられるようになった。その具体的な現れ方は、歯の形態の矮小(わいしょう)化と数の減少である。こうした傾向のなかでみられる歯の異常には、次のようなものがある。

(1)形態の異常 歯の大きさが異常に大きいものを巨大歯、小さいものを矮小歯という。巨大歯は、ときに上顎中切歯にみられることがあり、矮小歯は、智歯(ちし)や上顎側切歯によくみられる。

前歯の舌側面や小臼歯の咬合面に突起状の結節が生じることがあり、これを異常結節とよぶ。結節の発達したものでは、中に歯髄腔をもっており、結節が破折すると歯髄が露出し、歯髄の壊死(えし)を招くことが多い。

二つの歯がくっつくことがあり、そのうち、象牙質形成後にセメント質によって結び付けられたものを癒着歯、二つの歯がまだ未完成のうちに結合したものを癒合歯という。これらは主として下顎前歯部にみられる。

重症な新生児黄疸(おうだん)、新生児メレナ(新生児の消化管出血)に対して長期にわたるテトラサイクリン投与などを行うと、歯に着色がおこり、審美障害を招くことがある。これは、歯の形成期に、循環を通じて象牙質に色素沈着を生じたためである。また、う蝕、歯髄出血、歯髄壊死などによっても歯の変色を生じる。歯を打撲したのち、歯の色が変わってくるのは、外力によって根尖(こんせん)での神経、血管が切断され、歯髄壊死がおこったためである。このほか、歯髄炎や歯髄壊死によっても歯の変色が生じるが、これは、歯髄中の血液が分解され、ヘモグロビンの色素が歯に沈着するためである。

(2)歯数の異常 過剰歯の出現部位は上顎の前歯部がもっとも多く、ついで上顎大臼歯部となる。正中線上に1本あるときには、とくに正中歯とよばれる。歯数不足は歯数過剰に比べると、はるかに頻度が高い。とくに智歯の欠如は70%にも上る。智歯に続く欠如部位としては、側切歯、第二小臼歯がある。極端な場合は全歯が欠如することがあり、これは先天性無歯症とよばれる。

また、歯数が正常でも、顎骨が小さいと、歯は正常に配列することができず、叢生(そうせい)となったり埋伏したり(埋伏歯)する。ある報告によれば、近年、子供に軟らかい食物を与える家庭が増えたことから、子供自身のそしゃく運動があまり必要とされなくなり、その結果、顎の発育不全をきたし、歯列不正が多くみられるようになったという。

[村井正昭]

人体組織のなかでもっとも硬いエナメル質、骨より硬い象牙質、セメント質の3硬組織から構成される歯は、物理的・化学的破壊に対して強い抵抗性をもつ。したがって、歯は死後変化の影響を受けにくく、きわめて長期にわたって原形を保持することができる。また、個人における歯の各種所見は千差万別で、その差異は指紋にも匹敵するとまでいわれ、法医学分野では個人識別の指標としてきわめて重要な価値をもっている。とくに白骨死体、一度に多数の死者発生を伴い、死体損壊の高度な大火災、航空機事故の際には威力を発揮する。法医学的な歯の検査としては、歯の萌出・交代(交換)の状態、歯数の異常(過剰歯、欠如歯の有無)、形態の異常(巨大歯、矮小歯、大臼歯の異常結節の有無)、位置の異常(歯間離開、転位歯、回転歯、傾斜歯の位置・程度)、う歯(むし歯)の有無・程度、治療処置(充填(じゅうてん)、補綴(ほてつ))、咬耗(こうもう)・磨耗の状態などの所見、および咬合状態の調査があげられる。

治療処置では、その方法に歯科医の特徴がみられるほか、使用材料からの生活程度の推定といった種々の情報が得られる。また、歯の萌出・交代時期はほぼ一定していることから、かなり正確に0~20歳くらいの間の年齢推定が可能となる。歯の咬耗の程度からは、20歳代から50歳代までの年齢推定(約10歳間隔)が行われることが多い。一般に女性の歯のほうが小さく、短いといわれるが、これは相対的なもので、とくに遊離した1本の歯からの性別推定はかなり困難である。また、歯からの血液型は、象牙質、セメント質では約20ミリグラム、歯髄では約1ミリグラムあればABO式血液型が判定できる。

[小谷淳一]

脊椎(せきつい)動物の口腔(こうこう)内にある消化器官の付属体の一つ。無脊椎動物にも「歯」とよばれる器官があるが、厳密な意味での歯とは脊椎動物のもののみをさす。しかし脊椎動物でも、ヤツメウナギなどの円口類や無尾両生類のオタマジャクシなどの歯状物は、表皮の角質形成物であって真の歯とは異なり、角歯(かくし)とよばれる。真の歯は内部に繊維性結合組織の歯髄をもち、それを囲んで真皮性の歯質(象牙質(ぞうげしつ))がある。歯髄には血管と神経が入り込んでいる。歯髄が満たす腔所を歯髄腔という。口腔に露出する部分は、表皮性のエナメル質からなり、歯冠という。硬骨魚類以上では歯の基部(歯根)はセメント質で覆われている。歯はこのように硬質な器官であるために、化石として残りやすく、化石となった歯は脊椎動物の進化を推定するのによく利用される。

現生動物では、チョウザメなどの仲間、両生類のカエルや爬虫(はちゅう)類のカメなどが、歯の発達が悪く退化している。また、現在鳥類には歯がない。あごのない下等な魚類の円口類には歯はないが、魚類は多数の歯をもち、口腔や咽頭(いんとう)内に広く分布している。高等動物になるにつれて歯の数は減少し、分布もしだいに限られたものになる。ワニや哺乳(ほにゅう)類ではあごの部分にのみ歯が生え、哺乳類ではほかに比べて歯の数が著しく減っている。

歯が生え換わることを換歯という。爬虫類以下の脊椎動物では一生の間歯が生え換わる(多換歯性、多生歯性)。哺乳類では一度だけ換歯がおこる(換歯性、二生歯性)。この場合、最初の歯を乳歯または脱落歯といい、次の歯を永久歯という。なお、一部の哺乳類では換歯がおこらない(不換歯性、一生歯性)。また、ハクジラを除く哺乳類や爬虫類の有毒ヘビ類は、形態的に分化した歯をもつ異歯性であるが、そのほかの動物は同歯性である。異歯性の種では歯の形態はさまざまに変化しているが、特殊な例としては毒ヘビの毒牙(どくが)も歯の変形したものである。またゾウやセイウチの牙(きば)は、それぞれ門歯や犬歯が変化したものである。

顎骨(がくこつ)と歯の結合には種々の様式がある。多数の硬骨魚類では、顎骨の頂端に歯が結合する(端生)。カエルやイモリ、多数の爬虫類では、顎骨の内面に歯が結合する(面生)。ワニや哺乳類では、顎骨の溝または穴(歯槽)に歯が挿入されている(槽生)。これに対し、サメなどの軟骨魚類では、歯はあごの軟骨に靭帯(じんたい)によって結合している。

[高橋純夫]

骨(ぎんこつ)なり。口齒の形に象る」という。卜辞に歯の疾を卜するものがあり、また齒に虫を加えた齲(むしば)を示す字がある。歯によって獣畜の年を知りうるので齡(齢)といい、老いて徳の成就することを歯徳という。

骨(ぎんこつ)なり。口齒の形に象る」という。卜辞に歯の疾を卜するものがあり、また齒に虫を加えた齲(むしば)を示す字がある。歯によって獣畜の年を知りうるので齡(齢)といい、老いて徳の成就することを歯徳という。 は矢sjiei、肆sietと声の通ずるところがあり、みな矢陳(ならぶ)の意がある。

は矢sjiei、肆sietと声の通ずるところがあり、みな矢陳(ならぶ)の意がある。 ▶・歯角▶・歯革▶・歯豁▶・歯旧▶・歯

▶・歯角▶・歯革▶・歯豁▶・歯旧▶・歯 ▶・歯屐▶・歯撃▶・歯決▶・歯剣▶・歯垢▶・歯坐▶・歯算▶・歯次▶・歯疾▶・歯質▶・歯宿▶・歯杖▶・歯舌▶・歯族▶・歯朶▶・歯長▶・歯朝▶・歯痛▶・歯徳▶・歯髪▶・歯吩▶・歯薬▶・歯力▶・歯輪▶・歯冷▶・歯歴▶・歯列▶・歯録▶・歯論▶

▶・歯屐▶・歯撃▶・歯決▶・歯剣▶・歯垢▶・歯坐▶・歯算▶・歯次▶・歯疾▶・歯質▶・歯宿▶・歯杖▶・歯舌▶・歯族▶・歯朶▶・歯長▶・歯朝▶・歯痛▶・歯徳▶・歯髪▶・歯吩▶・歯薬▶・歯力▶・歯輪▶・歯冷▶・歯歴▶・歯列▶・歯録▶・歯論▶ 歯・丱歯・含歯・雁歯・耆歯・毀歯・臼歯・鋸歯・玉歯・金歯・駒歯・啓歯・屐歯・撃歯・虎歯・皓歯・黒歯・鑿歯・児歯・漆歯・嚼歯・序歯・尚歯・笑歯・譲歯・唇歯・切歯・折歯・楔歯・舌歯・染歯・素歯・壮歯・漱歯・穉歯・髫歯・涅歯・乳歯・年歯・馬歯・髪歯・牡歯・没歯・門歯・羊歯・落歯・冷歯・

歯・丱歯・含歯・雁歯・耆歯・毀歯・臼歯・鋸歯・玉歯・金歯・駒歯・啓歯・屐歯・撃歯・虎歯・皓歯・黒歯・鑿歯・児歯・漆歯・嚼歯・序歯・尚歯・笑歯・譲歯・唇歯・切歯・折歯・楔歯・舌歯・染歯・素歯・壮歯・漱歯・穉歯・髫歯・涅歯・乳歯・年歯・馬歯・髪歯・牡歯・没歯・門歯・羊歯・落歯・冷歯・ 歯

歯出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

tooth

脊椎動物の顎上に存在する食物摂取の機能をもつ,主に硬組織からなる器官。魚類などでは,口蓋や舌,咽頭の鰓弓骨上にも歯が存在する。甲皮類の皮甲の最表層をつくる象牙質結節やサメ類の楯鱗(皮歯)が,顎上で捕食の機能を果たすために発達したものが歯であると考えられている。最古の歯をもつ動物は,シルル紀中期に出現した棘魚類で,象牙質からなる歯が,線維結合ないし皮骨性の顎骨と骨結合していた。軟骨魚類では,顎上に歯がよく発達し,エナメロイド・象牙質・基底部の骨様組織からなる歯が,線維結合によって口腔粘膜中に支持されている。硬骨魚類では,歯は皮骨性の顎骨などの骨に骨結合によって固定されている。肉鰭類・両生類以上では,歯の外層は間葉性のエナメロイドではなく,上皮性のエナメル質で構成されるようになる。爬虫類以下の動物では,歯の形態は基本的に単錐歯型(haplodont)で,顎上で形態の違いのない同形歯性(homodont)で,成長に伴って何度でも生え換わる多性歯性(polyphyodont)である。これに対し,哺乳類では,切歯・犬歯・小臼歯・大臼歯の区別のある異形歯性(heterodont)で,歯は1回生え換わる二生歯性(diphyodont)かまったく生え換わらない一生歯性(monophyodont)である。また,硬骨魚類から爬虫類までは,歯は一般に,顎骨に骨結合(ankylosis)によって支持されているが,哺乳類と一部の爬虫類では,顎の骨にあいた歯槽という穴の中で,歯は歯根象牙質表面に形成されたセメント質と顎骨の歯槽骨が歯根膜を介して膠原線維の束によって結合された,槽生(thecodont)ないし釘植(gomphosis)という様式で固定されている。肉鰭類から爬虫類までは,エナメル小柱をもたない無小柱エナメル質であるが,哺乳類では,りん灰石の微結晶の束からなるエナメル小柱をもつ小柱エナメル質を有する。これは,爬虫類以下の動物の歯の機能が単なる捕食であるのに,哺乳類では上下の歯が咬合し,口腔中で食物を消化する咀嚼

執筆者:後藤 仁敏

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

…哺乳類の下顎(下あご)の骨格。人体解剖学上の名称で,比較解剖学的には〈歯骨dentary〉が正しい。あごをもつ脊椎動物の下顎の骨格の原始の姿はサメなど現存の軟骨魚類のもつ〈下顎軟骨〉に見ることができる。…

…歯を歯槽から抜去すること,およびその操作を抜歯という。

【習俗としての抜歯】

世界には,抜歯を慣習として行う民族もある。…

※「歯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...