デジタル大辞泉

「弁」の意味・読み・例文・類語

べん【弁/×辯】

1 ものの言いよう。話のしかた。「―の立つ人」

2 話。言葉で言い表すこと。「社長就任の―」「入社の―」

3 その地方の言葉づかい。「大阪―」

[類語]弁舌・物言い・言い回し・口

べん【弁/×辨】

1 物事の区別を見分けること。「上下の―」

2 物事を十分に理解すること。わきまえ。「是非の―」

3 ⇒弁官

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

べん【弁・辨】

- 〘 名詞 〙

- ① 支払うこと。返すこと。つぐないをすること。弁済。弁償。

- [初出の実例]「盗犯人中仮令銭百文若二百文之程罪科事、如レ此小過者、以二一倍一可レ致二其辨一」(出典:吾妻鏡‐寛喜三年(1231)四月二一日)

- ② 令制で、太政官(だいじょうかん)の内部に置かれた事務局。左弁官と右弁官がある。それぞれに大弁・中弁・少弁が置かれ、事務職員として、それぞれに大史、少史があった。令の規定によると、左弁官は、中務(なかつかさ)・式部・治部・民部の四省を、右弁官は、兵部・刑部・大蔵・宮内の四省を事務的に統轄するとされているが、実際には事務の分掌は明瞭でない。主に人事関係の事務をつかさどる外記局に対して、左・右弁官は一体となって国政庶務の事務処理にあたった。弁官。

- [初出の実例]「大納言、中納言、宰相まで参り給ふ。弁、少納言、外記つきなみたり」(出典:宇津保物語(970‐999頃)沖つ白浪)

- ③ 平安時代院政期以後、記録所の長官である上卿(かみ)の下に置かれた太政官の弁官。その他に寄人(よりゅうど)も置かれた。

- [初出の実例]「庄園記録上卿并弁可レ被レ置事被レ仰」(出典:中右記‐天永二年(1111)九月三日)

- ④ 明治二年(一八六九)七月八日、太政官(だじょうかん)に置かれた職名の一つ。内外の庶務を受け付け、記録などに当たるもの。大弁・中弁・少弁の三等級に分かれ、勅任官であった。同四年九月一四日に廃止された。

- ⑤ 「べんとう(弁当)」の略。

- [初出の実例]「から汁で弁にしよふ」(出典:滑稽本・岡釣話(1819))

べん【弁・辯】

- 〘 名詞 〙

- ① 述べること。話すこと。

- [初出の実例]「こは只概略の辨(ベン)なるから尚解しがたき由もあらめど」(出典:小説神髄(1885‐86)〈坪内逍遙〉上)

- ② ことばづかい。ものの言い方。話しぶり。また、地名を表わす語と複合して、その話しぶりやことばのアクセントなどが、その地方独特のものであることを示す。「関西弁」「東北弁」など。

- [初出の実例]「其様なると困っちまふよ、僕は辯が悪いから」(出典:付焼刃(1905)〈幸田露伴〉三)

- [その他の文献]〔孟子‐滕文公・下〕

- ③ ものの言い方が巧みであること。雄弁であること。

- [初出の実例]「沙門辨宗は、大安寺の僧也。天年辨有り」(出典:日本霊異記(810‐824)下)

- [その他の文献]〔荘子‐盗跖〕

- ④ 漢文の文体の一種。言行の是非や真偽を解明するもの。唐のころ、盛んに流行した。〔文体明辯‐辯〕

- ⑤ 日本で、④にならって行なわれた説明文。物事の真実や道理などを解明した文。解説文。また、そのことば。特に、近世、俳諧などで盛んに行なわれた。

- [初出の実例]「巻之九 辯類 詩歌誹諧辯 丈草」(出典:俳諧・本朝文選(1706)目録)

- 「予元来好古の癖あり。ここをもて漫に蛇足の辨(ベン)を添ふ」(出典:読本・椿説弓張月(1807‐11)後)

べん【弁・瓣】

- 〘 名詞 〙

- ① はなびら。花弁。また、その数を数えるのにも用いる。

- [初出の実例]「女一度に数瓣を攫んで香炉の裏になげ込む」(出典:一夜(1905)〈夏目漱石〉)

- ② 瓜(うり)やミカンなどのなかみ。瓜のなかごやミカンなどの果実の肉の一片。〔説文解字‐七篇下・瓜部〕

- ③ 管などのように閉じた流路を流れる流体に対し、流路の一部の断面積を可変とし、圧力、流量、流路などを制御する装置。バルブ。〔工学字彙(1886)〕

- ④ =べんまく(弁膜)

- [初出の実例]「心臓は〈略〉瓣(ベン)の作用に故障がある」(出典:それから(1909)〈夏目漱石〉四)

わき‐ため【弁・辨】

- 〘 名詞 〙

- ① わかつこと。区別すること。けじめ。わいため。

- [初出の実例]「金鼓の節(ワキタメ)無く旌旗(はた)錯(まか)ひ乱(みた)れむときに士卒(いくさのひととも)整らず」(出典:日本書紀(720)神功摂政前(熱田本訓))

- ② 弁償。償い。

- [初出の実例]「わづかの物をあやまり打われば、其まま怒のみならず、わきためなどといひしこと、思へば後悔」(出典:仮名草子・悔草(1647)中)

わい‐ため【弁・辨】

- 〘 名詞 〙 ( 「わきため(弁)」の変化した語。「わいだめ」とも ) 区別。差別。けじめ。

- [初出の実例]「男(をのこ)女(め)交り居(を)りて父子(かそこ)別(ワイタメ)無し」(出典:日本書紀(720)景行四〇年七月(熱田本訓))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「弁」の読み・字形・画数・意味

弁

常用漢字 5画

(旧字)辨

16画

[字音] ベン・バン

[字訓] さばく・しらべる・おさめる

[説文解字]

[金文]

[字形] 形声

旧字は辨に作り、声符は (べん)。

(べん)。 は当事者二人が盟誓をして争訟を行う意。〔説文〕四下に「

は当事者二人が盟誓をして争訟を行う意。〔説文〕四下に「 (わか)つなり」とあり、字を剖(ほう)・

(わか)つなり」とあり、字を剖(ほう)・ (判)の間に列して分割の意とするようであるが、辨はもと争訟に対して是非の判断を加える意であり、裁判することをいう。

(判)の間に列して分割の意とするようであるが、辨はもと争訟に対して是非の判断を加える意であり、裁判することをいう。

[訓義]

1. さばく、さだめる、しらべる、あきらかにする。

2. わかつ、ただす、おさめる、わきまえる。

3. そなえる、用意する。

[古辞書の訓]

〔新 字鏡〕辨

字鏡〕辨  に同じ 〔名義抄〕辨 アフ・ワキマフ・ワカツ・サダム・タヘタリ・キル・スクフ・アハネハス 〔字鏡集〕辨 コトハリ・タマヘリ・スクフ・キル・コトバ・サダム

に同じ 〔名義抄〕辨 アフ・ワキマフ・ワカツ・サダム・タヘタリ・キル・スクフ・アハネハス 〔字鏡集〕辨 コトハリ・タマヘリ・スクフ・キル・コトバ・サダム

[語系]

辨・ ・辯bianは同声。もとみな争訟に関する語。いま辨・辯ともに弁に作り、字義の区別を失っており、弁は弁冠の象で関係のない字である。辨は辨理・辨治、辯は辯訟・辯護の字。

・辯bianは同声。もとみな争訟に関する語。いま辨・辯ともに弁に作り、字義の区別を失っており、弁は弁冠の象で関係のない字である。辨は辨理・辨治、辯は辯訟・辯護の字。

[熟語]

弁位▶・弁譌▶・弁覈▶・弁詰▶・弁究▶・弁慧▶・弁験▶・弁護▶・弁誤▶・弁告▶・弁才▶・弁士▶・弁至▶・弁似▶・弁辞▶・弁識▶・弁訟▶・弁証▶・弁章▶・弁償▶・弁色▶・弁姓▶・弁析▶・弁説▶・弁然▶・弁治▶・弁知▶・弁智▶・弁認▶・弁駮▶・弁白▶・弁博▶・弁卑▶・弁敏▶・弁誣▶・弁物▶・弁別▶・弁明▶・弁理▶・弁論▶・弁惑▶

[下接語]

済弁・主弁・総弁・治弁

弁

5画

(異体字)

9画

[字音] ベン

[字訓] かんむり

[説文解字]

[字形] 象形

弁冠の形。〔説文〕八下に字の正形を とし「冕(べん)なり。

とし「冕(べん)なり。 には

には と曰ひ、殷には吁(く)と曰ひ、夏には收と曰ふ。皃(貌)に從ふ。象形」とし、重文二を録する。その一体である弁は、髪を包む形。文官は黒い布で作り爵弁、武官は白鹿の皮で作り皮弁。弁には玉飾を多く加えて「会弁」という。〔周礼、夏官〕に弁師の官があり、王の五冕を掌る。弁は頭に加えるものであるから、書の巻頭にそえる語を弁言という。弁はいま辨・

と曰ひ、殷には吁(く)と曰ひ、夏には收と曰ふ。皃(貌)に從ふ。象形」とし、重文二を録する。その一体である弁は、髪を包む形。文官は黒い布で作り爵弁、武官は白鹿の皮で作り皮弁。弁には玉飾を多く加えて「会弁」という。〔周礼、夏官〕に弁師の官があり、王の五冕を掌る。弁は頭に加えるものであるから、書の巻頭にそえる語を弁言という。弁はいま辨・ ・辯の常用漢字として用いるが、みな本来の字義のあるものであり、また弁にもその本義がある。

・辯の常用漢字として用いるが、みな本来の字義のあるものであり、また弁にもその本義がある。

[訓義]

1. かんむり。

2. 卞(べん)と通じ、はやい。

3. 抃(べん)と通じ、うつ、おそれる。

4. 馬冠。

[古辞書の訓]

〔新 字鏡〕

字鏡〕 攀(はん)(樊纓)なり、冕なり 〔名義抄〕弁 ワキマフ・カウブル・カウブリセリ 〔

攀(はん)(樊纓)なり、冕なり 〔名義抄〕弁 ワキマフ・カウブル・カウブリセリ 〔 立〕弁 ワタル・ワキマフ・カブル・ソナフ・カウブリセリ

立〕弁 ワタル・ワキマフ・カブル・ソナフ・カウブリセリ

[声系]

〔説文〕に弁声として ・畚(ほん)・

・畚(ほん)・ (ふん)など六字を収める。

(ふん)など六字を収める。 は手を拊(う)つ意で、

は手を拊(う)つ意で、 ・拊・拍などはみなそのうつ擬声語。畚はもっこ、

・拊・拍などはみなそのうつ擬声語。畚はもっこ、 は糞の異文。畚はもっこでものを運ぶ形で、この二字は弁に従うものではない。

は糞の異文。畚はもっこでものを運ぶ形で、この二字は弁に従うものではない。

[熟語]

弁纓▶・弁騏▶・弁瓊▶・弁言▶・弁語▶・弁首▶・弁裳▶・弁帯▶・弁端▶・弁 ▶・弁冕▶・弁髦▶・弁慄▶

▶・弁冕▶・弁髦▶・弁慄▶

[下接語]

会弁・冠弁・危弁・ 弁・瓊弁・試弁・雀弁・小弁・

弁・瓊弁・試弁・雀弁・小弁・ 弁・酔弁・正弁・青弁・朝弁・投弁・皮弁・武弁・冕弁

弁・酔弁・正弁・青弁・朝弁・投弁・皮弁・武弁・冕弁

弁

常用漢字 5画

(旧字)

19画

[字音] ベン

[字訓] なかご・たね・はなびら

[説文解字]

[字形] 形声

旧字は に作り、声符は

に作り、声符は (べん)。〔説文〕七下に「

(べん)。〔説文〕七下に「 中の實なり」とあり、

中の實なり」とあり、 中に整然とならぶなかごをいう。

中に整然とならぶなかごをいう。 はもと獄訟をいう字であるが、

はもと獄訟をいう字であるが、 声の字には

声の字には ・辮のように相並び、あるいは交錯する状態をいうものがある。

・辮のように相並び、あるいは交錯する状態をいうものがある。

[訓義]

1. うりのなかご、うりのたね。

2. 果物の実のふさ、果肉の一片。

3. はなびら。

4. 開閉して動くベン。

[古辞書の訓]

〔和名抄〕 宇利乃佐

宇利乃佐 (うりのさね) 〔名義抄〕

(うりのさね) 〔名義抄〕 ウリノサネ 〔字鏡集〕

ウリノサネ 〔字鏡集〕 サネ・ウリノサネ

サネ・ウリノサネ

[熟語]

弁香▶

[下接語]

弁・花弁・

弁・花弁・ 弁・分弁

弁・分弁

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

弁

べん

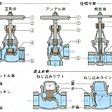

流体の流れている管の途中や容器に取り付けて、流体の流量、流速、圧力などを制御する装置。バルブvalveともいう。目的によりいろいろの種類があるが、もっとも多く使用されているのは止め弁である。青銅でつくられることが多いが合金鋼のものもある。そのほか仕切り弁、逆止め弁、減圧弁などがあり、コックも広義には弁の一種。形式、種類、寸法はJIS(ジス)(日本工業規格)に規定されている。

流れを止める止め弁は、製作費もかからず遮断装置として広く使用されている。管に取り付けたとき管が一直線となる玉形弁と、管が直角に取り付けられるアングル弁とがある。管との接続にはねじ込み式とフランジ式とがある。止め弁は作用が確実で安価であるが、流体抵抗、圧力損失ともに大きい。仕切り弁は円板状の弁が管路を直角方向に閉じて流れを遮断するもので、ねじなどにより円板を引き上げて開く。引き上げる量により流量を制御することができる。弁の形により平行滑り弁と楔(くさび)形弁とがある。止め弁より圧力降下は少なく、弁箱の長さは短くてよいので高圧、高速で流量の多い場合に使用される。逆止め弁は一方向だけの流れを許し逆方向の流れを防止する弁で、危険防止または機能確保のために使用される。減圧弁は流体の圧力を自動的に減圧し、減圧後の圧力を一定に保つための弁で、ばねやダイヤフラムによって開閉される。絞り弁は流量を調節する弁で圧力は問題にしない。安全弁は圧力が制限値を超えたときに流体の一部を逃し、圧力の上昇を防止するための弁である。コックは気密な滑り面を回転させ流体の流れを急激に遮断しまたは切り替えるのに使用される。管路に円板を置き、その回転により開きを加減する蝶(ちょう)弁というものもある。弁の材料としては使用圧力、温度、流体の種類を考えて、これに適合するものを選び、青銅、鋳鉄、鋼、合金鋼などが適宜使用される。

[中山秀太郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

弁

べん

valve

(1) 弁座と組になって流体の遮断や制御を直接行う機械要素を弁または弁体という。弁体が弁座に接すれば流れを遮断し,弁座との間にすきまを開ければ流れる。管路の途中または管端にこれを取付けて,流体の流量,圧力の制御または流れの遮断に用いる。一般に用いられるものとして,止め弁,仕切り弁,コック,逆止め弁,減圧弁などがある。 (2) 音楽用語。金管楽器に使われる変音装置。全体の管長を変化させることによって,半音階的な演奏を可能にする。ピストン式とロータリー式がある。 (3) 生物の器官などの空所において,内容物が逆流しないように通路をさえぎる膜状物をいう。たとえば心臓には三尖弁,二尖弁が心房と心室の間にある。そのほか静脈血管系,リンパ管系にも弁がみられる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

弁

ベン

valve

管内の流体の流れを調節したり止めたりするために用いる装置.流体が流れる孔と弁体の開閉動作の違いにより分類すると,孔の面に垂直に弁体が動く玉形弁,孔の面に平行に弁体が動く仕切弁,弁体がある軸のまわりを回転するバタフライ弁などがある.また,特別な構造をもつものに,一方向のみに流れを通し逆方向への流れは通さない逆止弁,弁の出口側の圧力をある一定値に保持する減圧弁,弁の入口側の圧力がある値を超えると開く安全弁などがある.弁と似たものに,低圧ガスに対して広く使われているコックがある.これは管の流路中に横腹に孔のあいている円すい状の栓があって,この栓をまわすことによって流量が調節できる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

Sponserd by

弁 べん

古代伝承上の海女(あま)。

「倭姫命(やまとひめのみこと)世紀」によると,垂仁(すいにん)天皇のころ,志摩国崎村(くざきむら)鎧崎(よろいざき)(三重県鳥羽市)で潜水漁をしていたところ,倭姫命から伊勢神宮への熨斗鮑(のしあわび)の献上を命じられたという。蜑(あま)御前(潜女(かずきめ)神)といわれ,村社海士潜女(あまかずきめ)神社の祭神で,鎧崎海女(蜑)の祖とされる。

出典 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plusについて 情報 | 凡例

Sponserd by

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

弁

血液の逆流を防ぐ機能を有する組織.心臓の心房から心室へ入るところ,および心室からの出口にある.

出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の弁の言及

【バルブ】より

…液体や気体を流す配管の中に組み込み,流れを通したり,止めたり,あるいはその量を調節するために用いられる機器。用途,種類などを表すことばと複合して用いるときは,仕切弁,玉形弁などのように弁と呼ばれる。 バルブの内部には,外部から操作できる弁体が組み込まれており,これを弁座に密着させて流れを遮断する。…

※「弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

(べん)声。

(べん)声。 を辯ず」、また〔礼記、曲礼上〕「

を辯ず」、また〔礼記、曲礼上〕「 爭辯

爭辯 と通用し、あまねし。

と通用し、あまねし。 立〕辯

立〕辯  (便)bianは同声。

(便)bianは同声。 (判)phuan、

(判)phuan、 nも声義近く、辨の声義に通じて分別の意がある。辯・辨は同声であるが、辯には普遍、辨には分別を主とする意がある。

nも声義近く、辨の声義に通じて分別の意がある。辯・辨は同声であるが、辯には普遍、辨には分別を主とする意がある。

弁・

弁・ 弁・機弁・偽弁・強弁・曲弁・警弁・口弁・巧弁・弘弁・好弁・宏弁・抗弁・

弁・機弁・偽弁・強弁・曲弁・警弁・口弁・巧弁・弘弁・好弁・宏弁・抗弁・ 弁・

弁・ 弁・才弁・細弁・察弁・思弁・辞弁・心弁・精弁・争弁・多弁・駄弁・代弁・端弁・談弁・治弁・知弁・馳弁・陳弁・通弁・答弁・訥弁・佞弁・熱弁・能弁・博弁・敏弁・不弁・分弁・明弁・問弁・雄弁・論弁

弁・才弁・細弁・察弁・思弁・辞弁・心弁・精弁・争弁・多弁・駄弁・代弁・端弁・談弁・治弁・知弁・馳弁・陳弁・通弁・答弁・訥弁・佞弁・熱弁・能弁・博弁・敏弁・不弁・分弁・明弁・問弁・雄弁・論弁

字鏡〕辨

字鏡〕辨

には

には ・辯の常用漢字として用いるが、みな本来の字義のあるものであり、また弁にもその本義がある。

・辯の常用漢字として用いるが、みな本来の字義のあるものであり、また弁にもその本義がある。 ・畚(ほん)・

・畚(ほん)・ (ふん)など六字を収める。

(ふん)など六字を収める。

弁・瓊弁・試弁・雀弁・小弁・

弁・瓊弁・試弁・雀弁・小弁・ 弁・酔弁・正弁・青弁・朝弁・投弁・皮弁・武弁・冕弁

弁・酔弁・正弁・青弁・朝弁・投弁・皮弁・武弁・冕弁

中の實なり」とあり、

中の實なり」とあり、 (うりのさね) 〔名義抄〕

(うりのさね) 〔名義抄〕 弁・分弁

弁・分弁