翻訳|earth

精選版 日本国語大辞典 「地球」の意味・読み・例文・類語

ち‐きゅう‥キウ【地球・地毬】

- 〘 名詞 〙 人類の生活している天体。太陽系に属する惑星の一つで、特有の磁場をもつ回転楕円体。自転周期は約二四時間で、太陽の周囲を約三六五日の周期で公転する。月と呼ばれる一個の衛星を持つ。赤道半径約六三七八キロメートル。極半径約六三五七キロメートル。地殻、マントル、核の三部から成り、質量約 5.98×1027 グラム。太陽からの平均距離約一億四九六〇万キロメートル。表面に水が多いこと、大気中に酸素が多量に含まれていること、表面に生物が存在していることなどが他の惑星にない特徴とされている。

- [初出の実例]「地球〈略〉支那、古へは地の本形を知らずして〈略〉或は地の下に四つの柱ありと云等の虚説をなせり。後世に至て欧羅巴の天地学を伝ふるに因て、始て地球と称す」(出典:管蠡秘言(1777))

- 「天毬・地毬」(出典:蘭学階梯(1783)上)

- [その他の文献]〔新法暦書〕

地球の語誌

明末、中国を訪れたイエズス会士マテオ=リッチによる造語。「天球」からの類推で考案されたと思われる。江戸期にイエズス会士らの書物を通じて日本にも伝わり、多くの蘭学書に用いられた。その後、「和蘭字彙」(一八五五)、「英和対訳袖珍辞書」(一八六二)などの対訳辞書にも収録され、一般化した。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「地球」の意味・わかりやすい解説

地球

ちきゅう

earth

地球は太陽系に属する惑星の一つである。酸素をもちかつ宇宙線の侵入を食い止める大気に囲まれ、さらに水をもつために生物の繁栄をそこに生んでいる。そのような天体はほかに知られていない。地球は質量にして木星、土星、海王星、天王星に次ぐ大きさをもつ。太陽から約1億5000万キロメートル(1天文単位)の平均距離を保ち、金星と火星との間の位置にある。地球は回転楕円(だえん)体に近い形をとる。といっても、地球の赤道半径は約6378キロメートル、極半径は約6357キロメートルであって、その差は約20キロメートルにすぎず、扁平率は非常に小さい。そして、いみじくも地球の名に示されたように、われわれが普通に「球」とよんでいるたいていのものよりも球に近い。しかしながら、地球は非常に大きいので、そのわずかな扁平率のために、地球を球とみなして天体観測によって得られた緯度・経度から2点間の距離を求めると、ときに無視できない誤差となって現れる。このようなわけで、地球の形が精密に求められている。

地球はリソスフェア(岩石圏)とそれよりも内部、水圏、気圏に分けられる。このほかに生物圏がある。リソスフェアは固体からなる部分が地球の主部を占め、核(コア)、マントル、地殻に分けられる。水圏は大洋や湖沼、河川など水からなる部分をいう。地下水も水圏に含められるので、地表近くではリソスフェアと水圏とが交じり合っていることになる。気圏は大気からなる。天体としての挙動をリソスフェア、水圏とともにするので、気体からなるが地球に入れられる。ただし、地球の大きさは普通リソスフェア、水圏についていう。これらの各圏は互いに独立したものではなく、その構成物質のあるものは、たとえば水圏をつくる水が水蒸気となって気圏に移るように、異なる圏の間を移動している。生物圏もその空間はこれらの各圏の一部と重なっている。

社会科学的にまた文学的に異なる見方があるように、自然科学においても学問分野の違いによって地球の見方が異なる。他の天体との関連性を忘れることのない天文学的見方、地球内部から表層部までの全体像を求める見方、地球の表層部における岩石を通してそこに生起した事件を知ろうとする見方、地下資源の生産の場とみる見方、あるいはまた現在および過去の生物の生活環境として地球をみる見方などの違いがある。これらの総合が自然科学的な地球の姿である。

[木村敏雄]

地球観の変遷

ギリシア人などの古代人は、かなり精密な宇宙観をもっていた。天体の運行は、いながらにして観察できるからである。一方、人間の移動や他民族との交流は容易でなかったので、古代人の地球観は彼らが住む空間とその周辺部の知識から組み立てられた。幾多先人の苦難に満ちた探検を通じて、初めて地球全表面のだいたいの知識が得られた。一望のもとでの地球の観察が可能となったのは人工衛星の打上げ以後である。地球内部物質や現象については、エトナ火山の活動を山頂に住むウルカヌス神に帰したローマ人や、地球内部は火球であるとした人たちよりはずっと詳しいものの、正確な知識は現在もまだ十分でない。その知識の多くは間接的で地球物理学的手法に基づく推論によっている。大きい密度をもつ岩石を排除して深い地下の物質を直接に観察するのは容易でないからである。地球内部までも含めた統一的地球観を得るためになすべきことは、まだ非常に多い。

[木村敏雄]

地球の生い立ち

地球の誕生前後

地球は約46億年前に生まれた。しかし、地球上の岩石の年代は、南アフリカ、南極大陸その他から報告されている世界でもっとも古い岩石でも、約40億年である。地球生成当時の物質は岩石として地表に残されていない。したがって、地球の誕生史を編むことは容易ではない。地球は、太陽系の一員として、太陽および他の惑星と密接な関係をもって誕生したと考えられている。太陽系の誕生は地球の誕生でもある。非常に小さいけれども太陽系の一員とされる隕石(いんせき)については、ウランの異なる同位元素の割合を調べることによって、その生成が46億年よりも古くないことがわかっている。そのことから、太陽系、ひいては地球が46億年前に生まれたことが推定されている。深海底の堆積(たいせき)物には、地球生成以来の異なるウラン同位元素が無作為に集まっていると考えられる。それからもほぼ同じ年代が推定されている。また月の石についてもそのころの年代が求められている。

地球を含む太陽系の成因については、カント‐ラプラスの星雲説以来幾多の所説が提案され、やがて否定された。それを考察するのに十分なデータがそろっていないからである。地球をはじめとして太陽に近い位置にある水星、金星、火星、小惑星は地球型惑星とよばれる。これらは水素(H)やヘリウム(He)などの軽い元素に乏しく、ケイ酸塩鉱物に富んでいて、主として水素やヘリウムからなる木星型惑星(太陽から遠い位置にある木星、土星、天王星、海王星)とは化学組成を異にする(なお、2006年8月の国際天文学連合(IAU)総会において、それまで惑星の扱いであった冥王星(めいおうせい)について自身の軌道周辺にほかの天体(衛星を除く)がある、との理由で太陽系の惑星とせず、惑星より小さな準惑星とするとの決定がなされている)。このような地球をはじめとする惑星の化学組成や、地球の生成と密接な関係があると考えられているコンドライト隕石の化学組成、太陽系全体および個々の惑星の運動の仕方などをあわせて、地球の成因が推論されている。現在多くの人によって受け入れられているのは次のような考えである。

超新星の爆発か何かによって、著しく広い範囲に広がった高温ガス体星雲ができた。その凝集によって太陽の生成が始まり、それを中心に自転することにより太陽星雲は円盤状となった。その後、円盤状ガス体内のそこかしこに、まだ高温のとき、あるいはかなり冷却してから、ガス体の凝集によって、あるいはガス体が凝集してできた物質が集合することによって、ほぼその位置に現在の惑星が誕生した。地球型惑星は太陽に近く位置していたために、彗星(すいせい)が太陽から遠ざかるとき太陽とは反対の方向にその「尾」ができるのと同様にして、それら惑星の外側にあった、まだかなりの温度であったガス体中のイオン化した軽い粒子が、太陽から吹き出す粒子放射、すなわち太陽風によって吹き飛ばされてしまった、というのである。地球がこのようにしてできたときはすでに高温ではなかった。しかしやがて、始源地球の大きな凝集体が重力で自らつぶれることによって生じた熱や、放射性物質の崩壊に伴って生じた熱のために、地球全体が高温の溶融体になったとみられる。そして、内部には鉄(Fe)やニッケル(Ni)を主体とする重い物質が集まって核を、その外側に鉄やマグネシウム(Mg)などのケイ酸塩鉱物が集まってマントルをつくった。さらに遅れて、地球の表面に近い薄層部が冷却して、玄武岩や花崗(かこう)岩に相当する化学組成をもつ地殻ができた。その年代が約40億年前とみられる。それで、それよりも古い年代の岩石は地表に残されていないのである。

海洋の水は、初期の地球を覆っていた水蒸気が冷却してできたと、以前は考えられていた。しかし、水分子と同じ原子量をもつネオン(Ne)が地球に極端に少ないことから、水もネオンと同じく初期の地球から外へ逃げてしまったとみられる。しかし地殻ができるほどに表面が冷却した地球では、水はもはや逃げ出すことはなくなった。地球内部の溶融体に取り込まれていた水分がマグマからのガス放出によってもたらされ、一度にどっと、あるいはしだいに、地殻上に蓄積して海洋ができた。約38億年前の岩石には、現在では変成岩となっているものの、生成当初には堆積岩であったものがある。水底という堆積の場がすでに存在していた。また、風化作用を引き起こす大気も存在していた。初期の地球大気には遊離した酸素はほとんど含まれなかったらしい。それが多くなったのはずっと遅れて、約20億年前ころ以後に藻類の発展をみてから後のことである。

[木村敏雄]

地球の歴史

地球の歴史は先カンブリア時代と、それよりも後の時代とに大きく分けられる。後の時代はさらに古生代、中生代、新生代に分けられ、それらはまたさらにより細かく時代区分されている。古生代以降は、先カンブリア時代に比べて格段に数多くの化石がみいだされており、ヨーロッパの地層の中での示準化石の現れ方をもとにして国際的な標準時代区分がなされている。一方、火成岩や変成岩、堆積層中の火山灰層ができた年代は、それらをつくっている鉱物の中の放射性元素の崩壊の仕方から求められている。そして、示準化石をもつ堆積層の年代もわかってきている。これらの結果によると、先カンブリア時代は約46億年から約6億年前に至るきわめて長い期間である。古生代以降はこれに比べて年数こそずっと短いが化石が多く発見されることもあって、その歴史は比較的よくわかっている。岩石に残された古い時代の記録は、後の時代の事件によってしばしばかき消されてしまう。したがって、新しい時代ほど事件の記録が岩石によく残され、その歴史もよりよくわかっている。

先カンブリア時代の地層は、カナダ、バルト海周辺地区、アフリカ、オーストラリアなど楯状地(たてじょうち)とよばれているところにきわめて広く分布する。このほかに小区域での分布が世界各地にみられる。これらは現在ある位置に昔からそのまま位置していたわけではない。移動がおこっている。しかし、先カンブリア時代の大陸や海の配置は明らかになっていない。先カンブリア時代層は普通25億年前ころよりも古い始生代層と、それより新しい原生代層とに分けられる。始生代層のほうがより強く変成作用や変形を受けている。しかし世界中どこででも25億年前をもって二つの時代に明瞭(めいりょう)に区分できるわけではない。そして、大気中の遊離酸素の含有量などからみて、20億年前ころまでの原生代の地質環境は、始生代と大きく変わらない。反対に、最初期を除く原生代の地質環境は古生代以降に似ている。地層の性質も大きくは変わらない。原生代末期には世界的に氷河時代があったことが知られている。先カンブリア時代の世界各地では、ほぼ同時に、または別々に、花崗岩の貫入活動、変成作用、褶曲(しゅうきょく)運動を含む何回かの地殻変動があった。古生代以降の造山運動に似た性格の地殻変動であったとされている。カナダやバルト海周辺区域では、それによってできた岩石のうちもっとも古いものが核をなして分布し、より新しいものが順次その側方に核を取り巻いて分布する傾向がある。現在と同じように大陸、大洋プレートの境界に位置していた造山帯が、新しいものほど位置を側方に移したために、このような配置ができたと考えられている。しかし、最近ロシア連邦のコラ半島で行われた深さ12キロメートルの世界最深のボーリングによると、約27億年前に大きな変動があり、その後にも14億年間に6回もこのような地殻変動が同一場所で重ね合っておこったことが明らかになった。古い説の再考が必要となった。

原生代と古生代との境の時期には世界的に大変動がおこったと考えられた。しかし、世界の各地で二つの時代の地層は整合である。古生代の大部分の時期における世界の海陸の分布はよくわかっていない。しかし、ヨーロッパのカレドニア造山帯と北アメリカのアパラチア造山帯とは一続きの海であったらしい。その両側の大陸縁で造山運動がおこり、また両側の大陸が移動して衝突し、古生代シルル紀には合体してより大きな大陸をつくった。この一連の変動は先カンブリア時代後期に始まりシルル紀末まで続いたが、総称してカレドニア造山運動とよばれる。西シベリア大陸の西縁のウラル地区、南縁の中央アジア地区、中国などにもこの時代の大きい地殻変動があった。古生代デボン紀から石炭紀中ごろにかけては南部アパラチア造山帯、フランス、ドイツを含む中ヨーロッパにかけて、またそれからウラル、中央アジアに及ぶ大きい海があり、そこにバリスカン(ヘルシニア)造山運動がおこった。中国にも変動があった。これらの地殻変動はカレドニア造山運動と同じく、この時代のプレートの動きに応じておこったとみられるが、これらを通じてパンゲアpangaeaとよばれる超大陸と、パンタラッサpanthalassaとよばれる超大洋とができたとされる。パンゲアはヨーロッパ、北アメリカ、アフリカ、南アメリカなどが一体となった超大陸で、南極大陸、オーストラリア、インドもそれに付属していたらしい。北アメリカ西部区域とともに、日本、中国などの東アジア、東南アジアはずっと南に位置していたらしい。これらとパンゲアとの関係はまだ明らかでない。ヨーロッパ、中央アジアの南にはテチス海がつくられたらしい。テチス海の南側のアフリカ、南アメリカ、オーストラリアなどからなる大陸区がゴンドワナ大陸である。そこにはペルム紀(二畳紀)に氷河が発達した。しかし東アジアがその当時位置した所は熱帯気候であった。古生代と中生代との境の時期の地層は世界の多くの場所で欠如している。しかし、世界的な大地殻変動があったわけではなく、日本をはじめとして、二つの時代の地層が整合ないしほぼ整合である所も多い。

中生代三畳紀後期ごろから世界的に大陸、大洋プレートの再編成が始まった。超大陸であったパンゲアは分裂を始め、ゴンドワナ大陸が北側の大陸と遊離し始めた。そして北アメリカとアフリカとが離れて、北大西洋が形成され始めた。また南大西洋の形成が始まったのは、それよりも遅れて中生代ジュラ紀の後期である。大西洋の拡大はその後現在まで引き続いておこっている。アフリカと初めは互いにほぼ接続しあっていたインド、オーストラリア、南極大陸とが分離し始めたのも三畳紀後期といわれる。インドがオーストラリアや南極大陸から離脱したのは、それよりも後のことである。東南アジア、日本、中国主部―朝鮮半島、北アメリカ西部がほかの大陸とどのような位置関係にあったかは明らかではない。しかし、赤道近くにあったらしい。これらは分裂して、それぞれが発散するように移動して、ジュラ紀後期にはほぼ現位置を占めるに至っている。そして、太平洋には現在とほぼ同様の大洋プレートの配置が生まれた。中生代はヨーロッパ、北アメリカ主部は比較的静穏な時期であった。これに対して日本や北アメリカ西部などは赤道近くに位置したときも、太平洋を巡るほぼ現在の位置を占めたのちも著しい地殻変動があり、複数回の造山運動があった。中生代白亜紀には、その地殻変動に関連して環太平洋の広大な区域に花崗岩活動があった。中生代と新生代との境の時期に世界的な大海退があった。しかし、取り上げるほどの大きい地殻変動はなかった。

太平洋地区では、新生代第三紀の初めころにオーストラリアが南極大陸から離脱して北に移動を始めた。フィリピン海の海底拡大もあった。そしてアリューシャン列島から東北日本などを経てマリアナ諸島に至る弧状列島群の配置が、現在の西太平洋の大洋プレート潜り込み帯によって決められた。それは第三紀中新世にやや先だつころのことであった。中新世にはまた、アフリカの北東に位置していたインドが大きく北に移動した。このころにはアラビア半島もアフリカから離れて北に移動したし、アフリカそのものも北に動いた。このようにしてヨーロッパ・中央アジアとアフリカやインドとは衝突し、これらの間にあったテチス海はほぼ消滅するに至った。そして二大陸群の衝突に伴う大地殻変動(アルプス‐ヒマラヤ造山運動)を生じて大山脈ができた。

世界は原生代末期やペルム紀にかなり広い範囲に氷河を生じたものの、温暖気候期が多かった。第三紀もその初めころは熱帯気候の区域が多かった。中新世初期にもかなり温暖であった時期がある。しかし第三紀鮮新世ころより冷涼化が始まり、第四紀には氷河時代に入った。しかし氷河時代といっても氷河が広がったのはそのうちの氷期であって、間氷期には現在よりも温暖な時期もあった。

[木村敏雄]

生物圏としての地球

生物圏はリソスフェア、水圏、気圏とは異なる圏として区別される。しかし、生物のすむ空間は、気圏の最下部、水圏、リソスフェアの最上部であって、空間的にはこれらと重なり合っている。そこには、陸や海などさまざまな環境の違いがあり、長い地球の歴史の間にはまたさまざまな環境変化があった。生物は異なる環境に適応しつつ異なる系統に分化し、多様に進化し、かつ種や系統の消滅があった。そして、200万種以上の数に及ぶ現存生物が知られている。生物は地球を生存の場としているだけではなく、その環境を変化させ、また調整している。また生物岩として大量の堆積岩を生んでいる。生物が呼吸や同化作用などの生命活動のうえで、水圏や気圏を構成する物質と密接な関係をもつことはいうまでもないが、リソスフェアも生物に場所を貸し与える以外の重要な関係をもつ。そのうちもっとも重要なものは土壌である。土壌は風化によって生じた粘土を多少とも含むが、これは通気性、含水性をもつことから植物にその生育に適した場所を与える。またイオン交換性があるので植物への栄養分の供給に重要な役割を果たす。

生物に関連して生じた岩石は、地殻が生まれてからまもないころにすでに現れている。先カンブリア時代の38億~20億年前の地層だけに世界的に広くみられる縞状鉄鉱層(しまじょうてっこうそう)がそれである。数センチメートルの厚さのチャートと鉄鉱に富んだチャートとの互層である。チャートが引き続いて堆積する環境のなかで、急に鉄鉱物の沈殿が繰り返しおこってできたと考えられている。鉄は酸化条件では沈殿しやすい。還元状態で鉄が溶解した水が広がっている場所で、急に沈殿がおこって一つの縞ができたとされている。そして藍藻(らんそう)類の同化作用で発生した酸素による酸化で鉄の沈殿がおこり、酸素が消費されたのちはふたたび還元状態に戻ったとみられる。20億年前ころになって初めて、赤色岩とよばれる、強い酸化条件下で形成された岩石を産するに至る。藻類の発展により大気に遊離酸素がかなり多くなったためである。縞状鉄鉱層のチャートは化学的に沈殿して生まれた堆積岩である。これに対して古生代以後に生じたチャートのほとんどは放散虫その他の珪(けい)質の骨格が集積してできている。このほか生物体が生成に直接関与した岩石として重要なものは石灰岩である。石灰岩も、先カンブリア時代のもの、とくにその前半のものはすべて化学的に形成されている。しかし、古生代カンブリア紀以後になると、生物の骨格の集積が石灰岩のおもな成因となる。長い間サンゴその他の浅海にすむ生物の遺骸(いがい)が石灰岩をつくった。白亜紀に浮遊性微生物である有孔虫が発展してからは、それが石灰分を運ぶ役割を担い、深海底が重要な石灰岩堆積区に変わった。現在のグロビゲリナ軟泥はそれにあたる。このようにして生物は地球上の物質の固定や分布の変更に重要な役を果たし、それらが熱や圧力によって変質、分解してつくられた石炭・石油は、エネルギー資源として人類に計り知れない便益を与えた。

生物の歴史についていうと、西オーストラリアにある35億年前のワラウーナ層から発見された化石が、いままで知られている最古の化石である。ストロマトライトとよばれる化石で、それ以後の先カンブリア時代層にしばしばみられる。細かい層状構造をもち、藻類によってつくられたと考えられている。南アフリカの約32億年前のフィッグ・ツリー層からは細胞状の微小構造がみいだされている。カナダのオンタリオ州のガンフリント層は20億年前の縞状鉄鉱層であるが、単一の細胞状構造のほかに、それが集まったフィラメントがある。藍藻類とされ、縞状鉄鉱層の鉄の沈殿に寄与したものと推定されている。もっと進化したクラゲや節足動物などに似たものからなるエディアカラ動物群は、オーストラリアのアデレードの近くの約6億7000万年前の地層に現れる。すでに先カンブリア時代も末期に近づいてからのものである。

古生代になって、カンブリア紀に入ると、三葉虫、頭足類その他の化石が世界の各地で急に多くみいだされる。大地殻変動があって、急に新しい生物が出現したと考えられたことがあったが、いまでは、生物に体制変化がおこって化石として残りやすい骨格をもつものが多くなったと推定されている。確実に脊椎(せきつい)動物であると認められるもっとも古い化石としては、オルドビス紀に甲冑魚(かっちゅうぎょ)がみいだされている。シルル紀には維管束植物が生まれ、それまで水中の藻類のみであった植物が陸上に移行した。節足動物も陸上にすむサソリが現れている。デボン紀には現生のシーラカンスに似た魚から両生類への進化がおこり、脊椎動物の陸上への移行が始まった。石炭紀には陸上にシダ植物が繁茂したが、その後期に爬虫(はちゅう)類が出現した。ペルム紀中期には古生代型植物から中生代型植物への変化がおこった。動物群の変化はそれに遅れておこり、古生代が終わって中生代型に変化した。そのとき大地殻変動はなかったが、世界的な大海退があった。

中生代には海ではアンモナイトや二枚貝、巻き貝が栄えたが、陸では爬虫類が栄え、海にも空中にも進入した。爬虫類から哺乳(ほにゅう)類が、また始祖鳥が分かれたのはジュラ紀である。現在の鳥類の直接の祖先の出現はそれよりもさらに遅れる。爬虫類は白亜紀には恐竜として大発展した。そのとき哺乳類は目だたない存在であった。白亜紀中ごろに植物群は中生代型から新生代型に大きく変わった。これに対して海の動物群は、白亜紀が終わってから新生代型になった。また陸上でも爬虫類はほとんど絶滅した。そのとき、大地殻変動はなかったものの、古生代末と同様に、世界的な大海退があった。大隕石または隕石群の衝突があったために動物群の変化がおこったとする説があるが、この説では、その衝突の影響をより強く受けるはずの陸上植物群がこれに先だつ白亜紀中ごろに新生代型に変わったことの説明ができない。

新生代に入ると、爬虫類がかつて利用していた種々の環境をすべて満たすかのようにそれぞれに適応して、哺乳類は異なる系統へ爆発的に分化し、かつ各系統ごとに進化した。ニセザルは第三紀初期に出現しており、約3000万年前(漸新世)には人間とサルとの共通の祖先がすでに生存していた。猿人は約1500万年前(中新世)、原人(ホモ・エレクトゥス)は約150万年前(更新世)に出現したといわれる。このような最高等の霊長類の進化をよそにして、海では最下等と普通にみなされる単細胞の有孔虫、放散虫などもそれぞれの系統のなかで急速に変化し続けた。これら微生物が第三系のもっともよい示準化石となっている。

[木村敏雄]

地球の表面

地球には気圏が含まれるが、地球の表面というときは普通、気圏を除いたものについていう。また、ときに水圏をも除いて海洋底が表面とみなされる。地球表面はユーラシア、アフリカ、南北アメリカ、オーストラリアなどの大陸と、太平洋、大西洋など地球表面の約70%を占める海洋とに分けられる。陸地でもっとも高いエベレスト山(高度8848メートル)と海でもっとも深いマリアナ海溝の最深部(水深1万0924メートル)との高さの差は約20キロメートルで、地球の直径(約1万2756キロメートル)に比べると非常に小さい。地球をかりに直径1メートルの球に縮めたとすると、この高度差は1.6ミリメートルとなり、表面は滑らかであることがわかる。そして、このように異常に高い所、深い所はごく狭い範囲に限られる。大陸の平均の高さは875メートルで、水圏を除いた地球表面すなわち海洋底の平均の深さは3730メートルであるといわれる。そして陸地およびその周辺の浅海での海抜2000メートルから水深200メートルまでの部分と、水深3000~6000メートルまでの海洋底とが地球表面の大部分を占める。大陸プレート、大洋プレートの違いがあって、それら二つの表面が2段になった大地形をつくっている。この二つの中間が大陸斜面である。

大陸の平均の高さよりもずっと高い大山脈は、アンデス山脈やロッキー山脈のように大陸縁に近い所にある。あるいはまた、ヒマラヤ山脈がユーラシアプレートとインドプレートとの間にあるように、二つのプレートの中間にある。一方、西太平洋、インド洋北東部や南米沖には海溝があって、海洋の平均の深さよりもずっと深い、細長い凹地をなす。これらの海溝の陸地側にはたいてい弧状列島があって、海洋底との相対的な高さからいうと大山脈となっている。南米沖の海溝のみは、大陸の端にあるアンデス山脈に相対している。大洋プレートが大陸プレートの下へ沈み込み(サブダクションsubduction)を始めた所に海溝が、さらにその先の大陸側に弧状列島や大山脈ができている。しかし弧状に地殻変動が現在おこっている所でも、日本列島のように大きい島をもつ列島は、古生代以降のサブダクション変遷史のすべてが現在の弧状地形に関与している。ロッキー山脈やニュージーランドのように古い時代のサブダクションにのみ関与し、現在のものに関与しない大山脈や弧状列島もある。アルプス、ヒマラヤ山脈の形成には、サブダクションの影響があるとされるが、新生代における二大陸の衝突が大山脈形成の大きな原因となっている。アパラチア山脈やウラル山脈は古く古生代にこのようにしてできたもので、長い期間侵食にさらされて、現在は低い山並みからなる。大陸縁や二大陸間で先カンブリア時代にできたものは、地質構造的に山脈があったと推定される場合でも、地形的な山脈は現在は認められない。

大陸に近い弧状列島区では島がない所は海底山脈となっている。これに対してアメリカ合衆国のカリフォルニアなどを例外として、大西洋、太平洋などの陸から遠く離れた所には、中央海嶺(かいれい)が海底の長大な山脈をつくっている。ここで海底が両側に裂け、マグマがわき出して、次々に新しく大洋プレートが生産されている。ときには中央海嶺の一部がアイスランドのような島となっていて、長年月の間に土地が裂けていくのを認めることができる。同じ成因の裂け目は、大陸ではたとえばアフリカ東部の「大地溝帯」として現れている。その近くにはキリマンジャロ山などの高い火山ができている。北米東岸とアフリカ北西岸、南米東岸の東へ凸の輪郭とアフリカ西岸の西へ凹のそれとは、かつてはそれぞれ接続しており、2億年近くも前にそこに裂け目が形成され、大西洋中央海嶺の前身ができた。このほか、ハワイ島の地下深くに位置するホットスポットの上位を移動する大洋プレート上に、次々に海底火山の高まりを生じたためにできたハワイ‐天皇海山列のようなものもある。中央海嶺をはじめとする海嶺の生成・消滅が海洋の立体形を変え、ひいては海水面の高さをときに大きく変える。それが大陸域での造陸運動とともに海進・海退を引き起こす原因の一つとなっている。

このようにして、大山脈の形成、巨大な裂け目の形成、さらにその裂け目を縁としての大陸の移動などによって、大陸、大洋の分布や輪郭の大綱が決定されている。大陸はあるときは増大し、またあるときは縮小している。現在の大陸、大洋の分布、輪郭は過去のある時点から現在まで引き続いておこっている地殻変動によって規制されているばかりでなく、古生代や中生代に終息してしまった過去の地殻変動の名残(なごり)をも残している。

地殻変動によってつくられた大山脈や大陸は、地表でおこる風化作用、河川や氷河の侵食作用によって変貌(へんぼう)していく。その変貌は地殻変動の進行中にも絶えずおこる。アルプス山脈は現在もわずかながら全体としての隆起を続けているが、個々の山の側辺では侵食もまた進行している。大山脈の高度は地殻変動によって得られるが、エベレスト山などの個々の山形は侵食によって得られる。山々の侵食によってできた砕屑(さいせつ)物は河川によって運ばれ、河川流域や河口の凹地を埋積して氾濫(はんらん)原や三角州の大平野をつくる。また大陸内の乾燥区域では、まれに降る大雨によって地表面に沿って面状に流れる水の流れ(面状洗(めんじょうせん))がおこり、侵食と埋積とによって、海抜高度の高い区域にも平坦(へいたん)な高原ができている。南極大陸やグリーンランドにある大陸氷河はその基底で広く一面に岩盤を侵食している。新生代第四紀の氷期にはそのような侵食がカナダや北欧の広い区域におこり、無数の湖をもつ侵食平原が生まれている。このような侵食によってできた砕屑物の多くは終局的には海に運ばれ、沿岸流、海流、乱泥流などさまざまな水の動きに伴って運搬され陸地周辺に堆積(たいせき)し、また大陸棚を越えて大陸斜面区やその沖合いの海盆にも堆積する。とくに、北極圏の氷河区域は過去、現在とも大量の砕屑物生産区である。そこから海底の水の流れによって南に運ばれる砕屑物の量が莫大(ばくだい)であるという。このようにして堆積した大陸斜面区の大量の砕屑物が、火山活動による安山岩質物質や大洋プレートによって海溝地区にもたらされる大洋底堆積物とともに、大陸地殻物質が増大し、ひいては大陸が拡大する大きな要因となっている。

大陸の多くにはかなり広域の砂漠がある。砂漠でも侵食作用としてはまれに降る雨の力が大きいが、風の作用も無視できない。所によってはその侵食によって広い凹地ができている。砂漠の多くは岩石砂漠であるが、この侵食によってできた砂が吹きためられて、砂丘をもつ砂砂漠ができている。

地表の気候区は時代とともに大きく変わってきている。それが侵食作用の性質を変え、地殻変動とともに地球表面を変貌させる。高位の平坦面のように古い時代にできたものが変貌に耐えて残っていることも少なくない。第四紀には氷期に氷河が広がり、氷河地形を残している所があるが、その氷期には海水面は低下した。また間氷期には現在よりも海水面が上昇したことがある。このような海進・海退によっても海陸の分布はその時その時に大きく変化している。

[木村敏雄]

宇宙における地球

その位置づけ

宇宙は138億年前におこった大爆発ビッグ・バンによって誕生して以来、光の速度に近い速度で四方八方へ膨張を続けている。初期に高温であった宇宙も膨張とともに冷却し、水素やヘリウムがつくられるようになる。さらに膨張していくと、宇宙は希薄になり、あちこちに質量の集まったクラスターclusterすなわち星群や星団ができ、それがのちに銀河団になったのである。その中の一銀河団の中で約46億年前に太陽系が誕生した。

地球は広大な宇宙の中では、ほんのごく一部を構成するにすぎない。宇宙における地球の位置づけをするために、地球の大きさと宇宙の代表的な構造とを比較してみよう。宇宙はほとんど真空に近く、恒星や惑星に局所的に質量が集まっている。恒星の空間分布は一様ではなく、ところどころに何百から何千億もの恒星が集団となって銀河を構成している。さらに多くの銀河が集まって銀河団ができている。われわれの銀河もアンドロメダ銀河や大小マゼラン雲などとともに一銀河団を構成している。銀河は大きく分けて渦巻状のもの、楕円(だえん)形をしたもの、不規則な形をしたものの3種類の形状に分類される。われわれの銀河やアンドロメダ銀河は渦巻状星雲とよばれ、銀河の中心から何本かの渦巻状の腕が伸びている。われわれの銀河は夜空では天球を帯状に走る天の川として観察することができる。

この銀河の直径は約10万光年で、厚さは中心付近で1万光年である。銀河全体が中心の周りを約2億5000万年の周期で回転している。この回転による遠心力と銀河の自己重力がつり合って平衡形を保っている。太陽系は銀河の中心から約3万光年のところに位置しており、秒速250キロメートルで運動している。銀河系は腕の部分には恒星ばかりでなくガスや塵(ちり)からなる星雲も分布している。このような星雲が他の星間雲と衝突すると重力収縮を開始し、新しい恒星が誕生する。われわれの太陽系は約46億年前、銀河系内の一星間雲が重力収縮して、恒星になったものである。太陽および惑星を構成する元素のうち、水素、ヘリウム以外は恒星内部でおこっている核融合反応、および超新星の爆発の際にできる。地球や惑星を構成する元素は、太陽より1世代前の恒星の死骸(しがい)である重元素が集まってできたものである。

地球をはじめ八つの惑星が太陽の周りを公転している。平均軌道半径がもっとも大きい海王星(かいおうせい)は太陽から約30天文単位にある。その外側には約5万天文単位あたりまで、オールトの雲Oort Cloudとよばれる彗星(すいせい)の巣が取り巻いている。太陽にもっとも近いケンタウルス座のα(アルファ)星までは4.3光年あり、地球と太陽の距離の約27万倍である。惑星のほかに、彗星、小惑星、衛星、隕石(いんせき)様物体など、おびただしい数の小天体もわれわれの地球や月の仲間である。

われわれの太陽系と同じように太陽の周りを回る惑星系の存在するような恒星は、銀河系にどれくらいあるであろうか。恒星を取り巻く惑星系ができるかどうかは、重力崩壊しつつある星間雲が当初どの程度角運動量をもっていたかによって決まると考えられる。大きな角運動量をもっている星間雲から誕生する恒星は、二重星や多重連星になってしまい、惑星系をもつようにはならないのである。銀河系の中で惑星系をもつようなものは全体の10~30%程度であろう。

[水谷 仁]

大気・海水の発生

現在の地球大気はおもに窒素と酸素から構成されており、太陽大気組成の原始太陽系星雲の組成とは異なっている。この大気は岩石中に含有物として取り込まれていたり、鉱物の表面に吸着していた揮発性元素が地球内部から脱ガスして地表を覆うようになったものであると考えられている。この大気を原始太陽系星雲の大気(一次大気)と区別して二次大気とよんでいる。地球内部を構成していた岩石が溶融してマグマができたり、マグマが固化する際に、岩石に取り込まれていた揮発性元素が遊離する。マグマから分離した揮発性成分が火山や温泉の噴出孔から地表に供給され、大気や海洋になったと考えられる。このような脱ガスは地球の歴史を通して絶えずおこっていたであろうが、もっとも激しい脱ガスがおこっていたのは、地球が形成されてまもない時期であろう。微惑星の集積によって解放された重力エネルギーや金属核とマントルの分化によって地球内部は高温に過熱され、内部に閉じ込められていた揮発性元素が短期間の間に地表に運ばれて大気や海洋をつくったと考えられる。希ガスの仲間であるアルゴンやキセノンの同位体組成の研究から、地球形成後1億年程度、遅くても5億年以内にこのような脱ガスがあったであろうと見積もられている。また始生代に形成された大陸地殻を構成するグリーンストーン帯の堆積(たいせき)岩の岩相から、いまから37億年前にすでに大きな海洋が存在していたことが示唆されている。最近、微惑星の衝突によって岩石が衝撃変成作用を受けると、岩石に閉じ込められていた揮発性元素や結晶水が蒸発し、それが惑星母天体を取り巻いて原始大気になったという説が注目されるようになり、初期の大規模分化がおこる以前に原始大気が形成されていた可能性も指摘されている。

地球大気は約45億年前から存在していたことはまず疑いないが、大気の組成は形成から現在まで一定の組成を保ってきたわけではない。大気、海洋、地球表層を取り巻く岩石や生物の相互作用、大気上層での光化学反応、宇宙空間への熱的な散逸などによって、徐々に大気の量も組成も変化してきたのである。したがって初期の大気の組成を知るためには別の情報が必要になる。古くから生物学者の間では、原始大気の組成は地球上で、生命の発生に都合のよいものであったと考えられてきた。原始大気の組成がメタン、アンモニア、水蒸気からなる還元的なものであったとすると、生命をつくる原料物質が容易に生成するという考え方である。しかし、近年、惑星探査が活発に行われ、地球型惑星の大気組成に関する情報が豊富になった現在、原始大気の化学組成が二酸化炭素、水蒸気、窒素であったとする立場が有力になった。このような大気は、のちに水蒸気は雨となって海水になり、二酸化炭素は海水に溶け込んで海水中のカルシウム・イオンなどと反応し、炭酸塩(石灰岩など)をつくり、堆積岩となったのである。いまから35億年以前より地球にすみついた生命はその後進化し、光合成によって二酸化炭素を吸収して、遊離した酸素を大気に供給するようになった。先カンブリア時代の末に光合成をする植物が地表に繁殖するようになって大気中の酸素の割合が増えるとともに、一部は成層圏でオゾン層を形成するようになった。一見、他の惑星と異なる組成をもつ地球大気は、液体の水の存在と生命の誕生によって、他の惑星とは異なる道筋を歩んで現在に至ったのである。

[水谷 仁]

生命の誕生

生命の起源は、人類の歴史を通して人々が抱いた一大関心事であった。古代の人々は洋の東西を問わず宗教の影響を強く受け、超自然的な事件で生命の誕生があったと考えた。20世紀に入って科学的根拠に基づいて生命の起源が論じられるようになった。それらは大きく二つに分けられる。一つは1903年スウェーデンの化学者アレニウスが最初に提唱した説で、生命は宇宙の至る所で発生することができ、生命体は宇宙空間を恒星の輻射(ふくしゃ)圧によって飛ばされたり、彗星に乗って飛行し、地球にやってきたとするもので、パンスペルミア説とよばれている。今日でもイギリスの天文学者ホイルFred Hoyle(1915―2001)とウィックラマシンジ(ウィックラマシンゲ)Nalin Chandrd Wickramasinghe(1939― )は新たな状況証拠を加えて、パンスペルミア説を論じている。この説は生命の起源の究極的説明にはなっていないが、地球以外にも地球と同じような生命が存在する可能性を指摘した点で意義がある。他の一つは、地球上で単純物質が化学進化して生命が誕生したとする、1920~1930年代にロシアの生化学者オパーリンやイギリスの生物学者J・B・S・ホールデンによって提案された説である。この説では、原始大気のメタンやアンモニアが原始海洋に溶け込んで有機物に富んだ原始海水のスープができ、火山、隕石の衝突、太陽からの紫外線や雷のエネルギーによって、スープの中に、タンパク質やアミノ酸などが幾多の化学反応を経て、複雑な生命物質の原料がつくられ、生命の誕生に至ったとする。オパーリンやホールデンの説によって提案された単純物質の化学進化による生命の誕生は、地上の生命は単純なものから複雑なものへ進化してきたというダーウィンの進化論に根ざしたものであり、今日ではこの考え方が主流を占めている。1953年シカゴ大学のミラーは、原始地球を取り巻いた大気・海洋の環境を実験室で再現し、アミノ酸など、生命をつくっている重要な高分子を合成することに成功した。以後、原始地球でおこったとされる化学進化に関する実験的研究が盛んに行われるようになった。生化学の領域から生命へ移行するためには遺伝子の存在が必要である。核酸から遺伝子コードがつくられるには、酵素の形をしたタンパク質がなくてはならない。核酸と酵素のどちらが形成されたかが議論の的となっている。

一方、化石を頼りに、生命の起源や進化を現在から過去へさかのぼる研究も古生物学者によって盛んに行われている。いまから35億年前に堆積した南アフリカやオーストラリアのグリーンストーン帯で発見された藍藻(らんそう)類の微化石が最古の化石とされている。このことは、地球に生命が発生したのは35億年以前であったことを示唆している。先カンブリア時代の生物はバクテリアや藻類のような下等な原生動物であった。これらは浅海でストロマトライトをつくる。先カンブリア時代の堆積岩にはたくさんのストロマトライトの存在が知られている。原生代の中ごろ(約14億年前)になると、細胞の進化がおこり、細胞膜をもつ原生動物が出現するようになる。先カンブリア時代の終わりには、原生動物にかわって、高等な多細胞生物が現れるようになった。大気が酸化的になり、遊離酸素量が多くなるのと相まって、以後、生物は地上に繁殖し、生物進化が急激に進んで今日に至っている。

[水谷 仁]

地球の気圏

地球重力場にとらえられて地表を覆っている気体の層を大気という。大気圧力は地表で1気圧(1013.25ヘクトパスカル)で、地表から約500キロメートルの高さまで広がっている。地球大気は太陽からの放射エネルギーを受け取って、めまぐるしく運動している。天候の変化も激しく、大気全体がよく攪拌(かくはん)されている。このため大気の組成は至る所ほぼ一定である。地球大気はおもに窒素、酸素からなり、二酸化炭素、希ガス、オゾンなども含まれている。これらの存在量は時間的変動も小さいが、なかには大気中で状態変化をしたり、化学反応をするものも含まれている。陸や海面から蒸発によって供給される水蒸気は、上空で凝結して雲になり、雨や雪として地表に帰る。このとき潜熱や顕熱を出し入れするため、水蒸気が大気中で垂直方向の熱輸送に重要な役割を果たしている。上空30キロメートル付近に分布するオゾンは、大気中の酸素が太陽からの紫外線を吸収して、光化学反応によってつくられている。また二酸化炭素は、火山噴火や生物体だけでなく人類活動によって近年急激に濃度が増え続けている。水蒸気、オゾン、二酸化炭素はいずれも地表からの赤外線放射を効率的に吸収し、大気の温室効果を担っている重要な構成物質であり、これらの存在量の変動は気候変動をもたらす重要な要因でもある。

大気の圧力は高度とともに指数関数的に小さくなるが、温度は高度とともに複雑に変化しており、温度変化の屈曲点を境にして、対流圏、成層圏、中間圏、熱圏、電離圏に分けられている。大気の温度構造は太陽の放射エネルギーの流入と大気からの赤外線放射のつり合いで決まっている。太陽から地球にもたらされるエネルギーは毎分1平方メートル当り1360ワットであるが、大気中での散乱や地表からの反射のため、実質的に地球が受け取るのはその70%にすぎない。地表からの赤外線放射も、オゾン、二酸化炭素、水蒸気などの吸収バンドがかなりの波長領域を占め、地球の外まで逃げていく赤外線は波長にして、8~13μm(マイクロメートル)のものであり、これを大気の窓とよんでいる。

地上の単位面積当り受け取るエネルギーは緯度によって異なり、赤道では大きく、極地方で小さい。このため緯度方向に温度差が生じ、太陽放射の過不足を補償するような大気の動きが生じる。これを大気の大循環とよんでいる。大気の大循環は地球回転によって生じるコリオリの力が働いて、複雑な運動形態をとっている。大気の運動には地球全域に及ぶ大循環から、局所的な運動までさまざまなスケールのものがみられるが、その運動は太陽エネルギーによって生じている。大気が受け取るエネルギー量は二酸化炭素、オゾンや水蒸気量によって敏感に変化し、気候変動を引き起こす。気候や天候はわれわれの日常生活における関心事であり、異常気象の発生は経済的・社会的問題も引き起こしている。大気はわれわれが直接観察することができるので、組成や構造についてかなり理解されているにもかかわらず、大気の運動形態はあまりにも複雑で、短期的な気候予測も容易でない。

[水谷 仁]

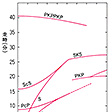

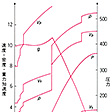

内部構造とそのエネルギー

われわれのもっている地球内部に関する情報の多くは、内部を地震波がどのように伝わるかを調べることによって得られている。地震が発生すると、地球内部に実体波(縦波またはP波と横波またはS波)と表面波(ラブ波とレイリー波)が励起され、表面や内部の地震波速度の不連続面で屈折波や反射波が生じ、震源で発生した波はさまざまな経路を通って観測点に到達する。地震が発生してからP波やS波の到着するまでの時間を震源からの距離の関数として表したものを走時曲線という。ブレンKeith Edward Bullen(1906―1976)は、イギリスのジェフリーズH. Jeffreysのもとで、1940年までに得られた地震の記録を用いて、さまざまの経路を通ってくる地震波の走時曲線を求めた(ジェフリーズとブレンの走時表)。現在では、このような実体波の走時表に加え、表面波の位相速度に関するデータや地球自由振動の固有振動数のデータを用いて、精密な地球内部構造モデルがつくられている。

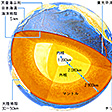

地球内部は、表面から深くなるにしたがって、地殻、上部マントル、下部マントル、外核、内核という五つの部分からなる成層構造をとっている。表面を覆っている地殻は大陸地殻と海洋地殻からなっている。大陸地殻は厚さが30~50キロメートルで、これはさらに花崗(かこう)岩質の上部地殻と玄武岩質のグラニュライトからなる下部地殻に分けられる。海洋地殻の厚さは約5キロメートルで玄武岩質の岩石でできている。その下の上部マントルは橄欖(かんらん)石、輝石、ざくろ石などの鉱物からなる橄欖岩でできている。これらの鉱物は高圧下ではスピネルなどの密度の高い鉱物に相転移する。この相転移は地球内部の400~700キロメートルの深さで階段状に増加する地震波の速度分布や密度分布にも反映されている。このように上部マントルの下部は、マントル構成物質の鉱物組合せの変化のおこっていることから遷移層とよばれることがある。地震波速度の急激に増加する不連続面で最大のものが670キロメートルの深さにある不連続面である。この深さで上部マントルの構成鉱物は、下部マントルの構成鉱物であるペロフスカイトとマグネシオウスタイトに相転移すると考えられている。670キロメートル以深では、深くなるにしたがって地震波速度や密度は圧力の効果でなだらかに増加している。

地震学的データや宇宙化学的考察から670キロメートルの不連続面が、単なる鉱物組合せの変化でなく、上部マントルと下部マントルで化学組成が異なり、この不連続面が化学的な不連続面であるという解釈もある。上部マントルは橄欖岩質であることは岩石学的にも地球物理学的にも数々のデータが示している。コンドライト質の地球の平均組成から橄欖岩質の上部マントルをつくると、残った下部マントルは橄欖岩質組成(Mg2SiO4)よりシリコンに富んだ輝石質組成(MgSiO3)に近くなる。地震波の解析から得られた下部マントルの密度と体積弾性率の関係を説明するには、下部マントルの組成が橄欖岩に比べ、若干輝石質的であるほうが都合がよい。もし、この不連続面が化学的不連続面であるとすると、この面を境にして上部マントルの対流セルと下部マントルの対流セルが存在しなくてはならず、マントル内部の物質の流動形態にかかわる大問題であり、現在この不連続面の性質について論争が展開されている。

外核は地震波のS波が伝わらないことから液体状であることが知られている。外核の密度は溶けた鉄・ニッケル合金の密度に比べて10%程度小さい。このことは外核の密度を小さくする軽元素が多量に溶け込んでいることを意味する。熱力学的、化学的平衡論や宇宙化学的考察から、外核の軽元素が何であるかについて大論争が続いている。古くから硫黄(いおう)が有力とされていたが、最近では酸素や水素も地球核に溶けていることが示唆されている。外核の軽元素は酸素と硫黄と水素の混合物である可能性が高い。地球自由振動の研究から、内核が固体であることが知られている。内核の密度は、それが鉄‐ニッケル合金でできていることを示唆している。したがって、内核と外核との境界は相転移による不連続面だけでなく化学的不連続面でもある。内核は外核から純粋に近い金属鉄が結晶分化したものであろう。

地球内部を動力学的側面から眺めると、地震学的層構造と異なった成層構造が浮かび上がる。地球の最外殻はリソスフェアとよばれる剛体的な岩盤で覆われている。これはプレートともよばれ、その下の粘性の低いアセノスフェアの上を横滑りして、海洋底拡大や大陸漂移をもたらす。アセノスフェアは地震波のS波の速度構造でみられる低速度層に対応している。アセノスフェアの粘性係数は、スカンジナビア半島やカナダで観察される、後氷期における地殻の隆起の記録から見積もられている。この地盤の隆起は、氷河期にこの地域を厚く覆った氷河が氷河期が去ると急激に溶けて、地表面の荷重が取り除かれたことに起因する。荷重の取り除かれたマントルはアイソスタシーを回復させるように流動し、地殻が上昇する。この記録が過去の海岸線として観察されるのである。これらの地域では、過去5000年に100メートルの隆起がおこっている。また、年に数センチメートルというプレートの水平運動は、固体状態のマントルのゆっくりした対流によって駆動され、プレート境界で活発な地殻変動を引き起こしている。日本のような地殻変動の活発な所では100万年に数百メートルも隆起している所もある。マントル対流やプレートテクトニクスは地球内部の熱を地表に輸送する熱機関とみなせる。熱機関を働かせる熱源は、形成期に微惑星のもっていた運動エネルギー、核・マントル分化の際に解放された重力エネルギーや、ウラン、トリウム、カリウムなどの放射性同位元素の崩壊のエネルギーである。これらの熱は地殻熱流量、地震のエネルギー、火山噴火のエネルギーなどの形で地表に運ばれている。太陽からのエネルギーは地表からの赤外線放射として宇宙空間に逃げていく。両者はほぼつり合っており、地表および大気は熱平衡にある。これらは他の熱輸送量と比べると際だって大きい。一方、地球内部から出てくる熱量と放射性元素による発熱量を比べると、地球の歴史の初期には前者が大きく、内部は徐々に温まるが、崩壊によって放射性元素の存在度がしだいに少なくなり、地球内部は冷却に向かう。岩石の熱伝導率が低いので、いったん高温になった地球内部を冷却するには、かなり時間がかかるため、地球内部の温度分布は定常状態にあるようにみえる。地球表面のテクトニックな変動はこれからもほぼ定常的に続いていくであろう。

[水谷 仁]

地球の化学組成

現在の地球は核、マントル、地殻、そして大気・海洋というように深さ方向にいくつかの層に分化した構造をしており、地球全体の化学組成を見積もることは単純でない。そこで、地球化学的、地球物理学的情報や宇宙物理学的情報を駆使して、地球全体の化学組成を見積もる試みがなされている。現在の地球の成層構造は分化の産物であるので、分化する前の始原的な物質が何であるかを推定し、その化学組成をもって地球の平均組成を求める方法がある。また、それぞれの層の質量と化学組成を地球物理学的および地球化学的方法で見積もって、その平均組成を地球の化学組成とする方法もある。また、地球を構成する物質の元素間の相関関係を手掛りにして、元素の物理化学的性質から理論的に導くことも行われている。これらの研究を総合して、真に近い地球の化学組成の推定が可能となる。

宇宙における一連の元素の存在度を見積もったものを元素の宇宙存在度とよんでいる。太陽系や惑星の起源に関する最近の研究によると、地球の化学組成は、第一近似では、元素の宇宙存在度から揮発性元素である水素やヘリウムを除いたものと考えてよいであろう。

しかし、惑星材料物質は、原始太陽系星雲のすべての元素が均質に集まったものではない。比較的始原的な組成や組織をもっているコンドライトとよばれる隕石のなかにも、さまざまな組成をもつものがあることが知られている。このことは、原始太陽系星雲の中で微惑星が形成される以前に、惑星材料物質は化学的な分別作用を受けていた可能性を示唆しているように思われる。炭素質コンドライトのように揮発性元素をたくさん含んでいる隕石は、太陽から遠く、熱的な擾乱(じょうらん)の受けにくいところで形成されたものであろう。また、惑星の平均密度が惑星ごとに異なり、太陽に近いものほど密度が高くなっている。このことは、太陽に近い惑星にはより大きな金属核があることを意味し、太陽に近い惑星には原始太陽系星雲から高温で凝縮した物質の割合が高いことを示唆している。このようなことから、地球全体の化学組成を見積もるには、実際に地球を構成している物質の化学組成の特徴を知ることが重要となる。地球の表層を構成する物質の量や組成は直接試料を分析して見積もることができる。に、核、マントル、(大陸)地殻、水圏、大気圏の質量を示した。大気や海洋中の揮発性元素の存在度から見積もった地球の揮発性元素の存在度は、不揮発性元素の存在度に比べてかなり少ない。これは、原始太陽系星雲のガス相が地球を取り巻いて地球大気が形成されたのではなく、固体地球に取り込まれていた揮発性元素が脱ガスしてできた二次的なものであることを示唆している。マントルの化学組成は、地震波の伝播(でんぱ)速度やアルカリ玄武岩の火成活動に伴って地表にもたらされる超塩基性岩の化学分析から橄欖岩質であると推定されている。また、マントル物質が部分溶融して玄武岩質マグマが形成され、溶け残りが橄欖岩であるとして、玄武岩質マグマを供給する前の始原的マントルの組成を推定することもできる。さらに、大陸地殻はプレートの潜り込みに伴う島弧の火成活動によって成長すると考え、島弧の地殻物質の化学組成をもとに大陸地殻の組成が見積もられている。これらをみると、マントルや地殻にはコンドライト組成に比べて、101~102程度、親鉄元素の存在度が低くなっている。これは、形成期の核・マントルの分化で親鉄元素が金属相に溶け込んで核に濃集したためと考えられる。地球の深部物質である核の組成は、地震学的情報と地球構成物質の超高圧力発生実験の結果を比較することによって推定されている。内核はおもに鉄・ニッケル合金でできていると考えてよいが、外核にはこれらに10%ほど外核の密度を小さくする元素が溶け込んでいることが地震学的情報から知られている。先に述べたようにこの元素は硫黄、酸素、水素である可能性が強い。

地球を構成するそれぞれの層の化学組成や隕石の化学組成を比較して、宇宙化学的考察から、地球全体の化学組成を見積もることも行われている。

このような大規模な成層構造は、微惑星の衝突によって誕生してまもない地球で、内部が高温になって、比重の違いや融点の違いによって物質の分別がおこって形成されたものである。地球内部が溶けると、比重の大きな金属相は親鉄元素や外核の軽元素を取り込みながら、中心に沈んで核になり、マントルから比重の小さい物質が上昇していって地殻になったのである。その際、揮発性元素はマグマから地表に脱ガスして大気や海洋になったと考えられる。プレートテクトニクスが始まると、プレート運動によって垂直方向の物質移動がおこり、マグマの生成によって分化を促進したり、プレートの潜り込みによって均質化がおこっている。マントル、地殻、大気・海洋の間の物質移動は現在も進行中である。

[水谷 仁]

地球の重力

地球の内部は均質ではなく、形も完全な球形でもない。そのため地球内部の質量によって生じる重力ポテンシャル場や重力は、地球の中心からの距離だけの関数でなく、緯度や経度の関数になっている。海流や潮汐(ちょうせき)の影響を取り除いた平均海水面は水平で重力に直交しており、重力場の一つの等ポテンシャル面をなしていると考えてよい。この等ポテンシャル面を大陸の下にまで延長した仮想的な平均海水面を考え、全地球を覆うこの閉曲面をジオイドとよんでいる。ジオイドの形が球面からずれている最大の原因は、地球が24時間に1回の割合で自転していることによる。地球が流体でできているとすると、ジオイドの形は地球の引力と自転の遠心力がつり合った回転楕円(だえん)体になる。この楕円体は、遠心力が赤道で最大で、緯度の余弦の関数としてしだいに小さくなり、極で零になるため、地球は赤道方向に膨らんだ形になっている。実際の地球の形がこの回転楕円体にきわめて近いことは、長い期間の間に地球内部物質が流動して平衡な形になっていることを示唆している。回転の効果で説明できない部分は、マントルや地殻に存在する質量の過不足のために起伏が生じていると考えられる。

地球の重力は、地球内部の質量によって生じる引力と回転の遠心力の合力である。これらの力はともにポテンシャル力である。ポテンシャル論によれば、等ポテンシャル面上で、ポテンシャルの鉛直勾配(こうばい)(重力)が測定されると、その形を決定することができる。したがってジオイド上の至る所で重力測定がなされればジオイドの形を求めることができる。地球の形は近似的に長半径6378.140キロメートル、扁平率298.257の回転楕円体とみなすことができ、これをもとに緯度の関数として地球上の標準的な重力値が定められている。これは高緯度ほど大きくなっており、赤道および極における重力の測定値は978.031846ガル、983.217728ガルである。また、人工衛星測地学の進歩によって、人工衛星の軌道を解析することによって重力ポテンシャルの形を求めることが可能になっている。人工衛星の軌道は天体の公転と同じように、地球の質量中心を一つの焦点とする楕円軌道で表される。しかし、人工衛星は地表に近い上空を回っているため、地球を質点とみなすことができない。そこで、地球の質量分布の球対称からずれた部分から生じる力が人工衛星に作用し、人工衛星の軌道面が地球の自転軸の周りを回転する。また、地球内部の密度分布の非均質性の存在によって、人工衛星は本来の軌道より内側に引っ張り込まれたり、外側へ出っ張ったりする。このほかに太陽や月の引力やこれらの天体によって生じる潮汐変形も、長い間に人工衛星の公転軌道を狂わせていくが、これらの力は素性がよくわかっているため、軌道の解析の時点でそれらの効果を取り除くことができるのである。

人工衛星の軌道を解析することによって地球の重力場を調べるためには、人工衛星がいつどこを回っているかを決定しなくてはならない。地上からの望遠鏡観測で、人工衛星の公転運動を星空を背景にして撮影することによって人工衛星の軌道を決定する方法がある。この方法では人工衛星の位置を10メートルの精度で決定できる。しかし、人工衛星の観測を行うのに都合のよい条件が、日の出、日没時に限られるという欠点もある。もう一つの方法はドップラー・トラッキング法とよばれるもので、人工衛星から一定周波数のラジオ電波を発信させ、地上のいくつかの地点でその信号を受信する。発信源が高速度で運動しているため、ドップラー効果がおこり周波数がわずかにずれることを利用して人工衛星の運動を求めるというもので、よく使われている。

このようにして求められた地球の重力場の形から地球内部の密度分布の異常を探ることができる。最近、地震学的な内部の非均質性の研究の進歩と相まって、密度分布の非均質性の性状やマントル内部のダイナミクス、プレートテクトニクスとのかかわり合いに関する議論が活発になっている。人工衛星測地学によって得られた情報は、地球の内部を知るもっとも信頼できる重要なデータである。

[水谷 仁]

地球磁場

地球の周りには、地球内部に起因する地球内部磁場と、太陽活動や大気上層の電離圏に起因する地球外部磁場によって磁気圏が存在している。地球内部磁場は便宜上、双極子磁場と非双極子磁場に分けられている。地球外部磁場は全体の約6%にすぎない。地球内部磁場の約95%の部分が双極子磁場で表される。両極での磁場の強さは6.2×10-5テスラ、赤道付近で3.1×10-5テスラである。日本の柿岡(かきおか)(茨城県)では、磁場の成分は、伏角約6度、偏角49度(北緯)、水平分力3.0×10-5テスラで、全磁力は4.6×10-5テスラである。地球を取り巻く磁気圏の形態は地球内部磁場と太陽風の相互作用で決まっている。地球の表層から地球半径の約10倍の距離のところまでは磁気圏の磁力線の形は地球内部磁場に起因する磁場で表されるが、さらに上空に向かうにつれて地球外部磁場の影響を強く受けて、非対称性が現れている。昼の側では太陽風によって地球磁場はつぶされた形になり、先端では衝撃波面が形成されている。一方、夜側では太陽風に引きずられて、磁力線はかなり後方まで広がっている。

地磁気は一定でなく時間的に変動をし、さまざまな現象を引き起こしている。太陽風は太陽表面活動の変化に伴って敏感に変動するため、太陽黒点活動の変化やフレアーが発生すると、太陽から高エネルギーのプラズマ流が発生し、大気上層の磁気圏と相互作用し、オーロラやデリンジャー現象など磁気嵐(あらし)とよばれる一連の現象が発生する。また磁場の変動は電磁誘導によって地球内部に電流を生じさせるので、この電流による二次的磁場を測定することによって地球内部の電気伝導度分布を求めることができる。電気伝導度は温度や化学組成によって変わるので、地球内部の温度や組成について、地震学から得られるものとは独立の情報を与えている。

地磁気の変動は、短い周期のものから、地質学的時間スケールまでいろいろのものが知られている。静穏なときには地磁気の変動は規則正しい日周変動しており、日周変動は緯度の等しい場所では、地方時に従ってほぼ同じ変動をすることが知られている。太陽活動の突発的な変化に伴う急激な磁場の変動がたびたびおこる。さらに長い周期の変動としては27日周期の変動がある。これは太陽の自転に関係している。半年および1年周期の変動は電離層の季節変動に関係がある。太陽活動の長周期変動に対応する11年、60年変動もあるといわれている。さらに長い周期の変動も存在する。実際パリやロンドンの地磁気の伏角や偏角がここ数百年に大きく変化したことが知られている。このような変動は近年の研究によって非双極子磁場の西方移動とよばれる全地球的現象であり、その大きさは年に0.2度程度であることがわかっている。また全磁力の強さも100年あたり5%ずつ減少しつつあることも知られている。このような変動をまとめて永年変化とよんでいる。数十年より短い周期の変動は外部磁場の変動によってもたらされ、それより長いものは地球内部磁場の変動によると考えられている。

さらに長い周期の変動は、岩石や岩体に記録されている残留磁気の測定と、その岩石が形成された年代を地球年代学の方法で測定することによって知ることができる。これは、岩石の中の強磁性鉱物がマグマから結晶化するときや水中で堆積するときに、外部磁場の影響を受けてある方向に選択的に配列し、残留磁気を生じさせることを利用したものである。このような岩石に残された磁気に基づいて、過去の地球磁場の変動を調べる学問を古地磁気学という。古地磁気学によって明らかにされた現象でもっとも興味深いものに地球磁場の逆転がある。現在の地球磁場では北極側がS極、南極側がN極になっているが、過去にはこの向きが逆になっていた時代があったことが知られている。このような地磁気の逆転はここ2000万年の間に約20万年に1回の割合でおこっている。しかし中生代や古生代には1000万年もの期間にわたって地磁気の逆転のない静穏期があったことも知られている。このように地磁気の逆転のおこる頻度は地質時代によっていろいろであるが、逆転そのものは地球磁場の基本的性質であると考えられる。しかし、逆転をおこすメカニズムについてはよくわかっていない。

地磁気の逆転は全世界で同時におこるので、各地の地層の対比や年代決定に重要な役割を果たしている。また地磁気の逆転の発見はプレートテクトニクスの確立にも重要な貢献を果たした。プレートテクトニクスによると、中央海嶺(かいれい)で生成した海洋地殻はしだいに海嶺から遠ざかっていく。海洋底の拡大で新しくできる海洋地殻はそのときの磁場の方向に磁化される。地磁気の方向が正、逆、正、逆というように繰り返して変化すると、海洋上で地磁気を観測すれば、海洋底に刻まれた磁化の影響が現れて、海嶺軸に平行な磁気異常の縞(しま)模様が観測される。この仕組みはテープレコーダーによる磁気記録のやり方とそっくりである。さらに、地球磁場の磁極の位置と地球の回転軸の位置は地質時代を通してほとんど一致していることから、それぞれの地域でいろいろな年代の岩石の岩石磁気の測定から、過去の大陸の置かれていた緯度を知ることができる。これは、大陸が不動であったと仮定すると、地磁気の極が移動しているようにみえる。磁極の位置を時代をさかのぼって追跡していくと、各大陸ごとに違った道筋が描かれる。このことは、大陸間で相対運動があったことを意味し、大陸漂移の証拠となっている。しかし各大陸の経度方向の位置関係については岩石磁気のデータからは得ることができないので、ホットスポットの軌跡や大陸の形状から過去の大陸の復原が試みられている。

地球内部磁場がどのようにして生じているかは、これまでいろいろな考えが提案されてきた。そのなかでもっとも有力視されているものに、1940年代から発展してきたダイナモ説である。これは、地球の外核は液体の鉄‐ニッケル合金でできており、その中で発電作用があって地球の双極子磁場が保たれているというものである。外核に対流運動があって、磁場の中を導体が運動すると電位差が生じ、電流が流れる。この電流によって別の磁場が発生し、また別の電流が流れる。このような一連の電磁誘導のすえに、めぐりめぐって双極子磁場をつくるようなフィードバックが存在すると考えられている。このような系は非線型系であって、ときどき地磁気の反転もおこることも知られているが、地磁気の観測事実を定量的に説明できるまでには至っていない。

[水谷 仁]

地球の形

地球の形や大きさを測る試みは、紀元前3世紀ごろアレクサンドリアのエラトステネスが見積もって以来、さまざまな方法が提案されている。地球の大きさを見積もる試みは、古くは古典的な測地学や天文学の発達とともに開発されたものであった。近年、科学技術の進歩と相まって人工衛星を用いた測地技術や、超長基線干渉法very long baseline interferometry(VLBI)などの新技術の導入がなされ、測定精度は急速に向上している。地球の形は第一近似では半径6370キロメートルの球で近似される。しかし、自転の影響で赤道方向にわずかに膨れており、回転楕円体で近似されることが普通である。地球のジオイドをもっともよく表すことができる回転楕円体を地球楕円体とよび、赤道半径6370キロメートル、扁平率298.25分の1の楕円体が用いられている。実際のジオイドと地球楕円体のずれはたかだか数十メートルであり、地球の半径の数十万分の1であるので、地球楕円体を決定することによって地球の形を決定したことにされている。地球楕円体の形を決定する方法は大きく二つに分けることができる。一つは、地球重力論に基づいて地表で重力を測定し、それからポテンシャル論を用いて地球のポテンシャル面を決定する方法である。この方法は近年の人工衛星測地学の確立によって、精度のよい決定が可能になっている。他の一つは、古典的測地測量や天文学的な経度・緯度観測による方法である。これは、天文学的な方法で2地点の緯度・経度を決めておき、測地測量によって実際にその2点間の距離を測り、あらかじめ地球を回転楕円体であると仮定したうえで、赤道半径と扁平率を求めるというもので、原理的にはエラトステネスの方法を精密化したにすぎない。前者の方法では地球楕円体の形を有効数字7桁(けた)まで決定できるが、この方法では、地球の形が完全な回転楕円体でないことや、内部が均質でないことから誤差が大きく、信頼できる値は有効数字5桁までである。人工衛星測地学は測地学の近代化に多大な貢献をしたといえる。

[水谷 仁]

地球の自転・公転

地球は太陽を一つの焦点とする楕円(だえん)上を1年(=365.24日)で一周している。この楕円の離心率は0.01675であり、おおよそ半径1.5×108kmの円運動をしていると考えてよい。詳しくみると地球の公転運動には月や他の惑星からの影響(摂動(せつどう))を受けて複雑な運動をしている。地球の公転軌道面は地球の自転軸と約66.5度の傾きをなしている。このため1年の間に春夏秋冬の四季が生じている。地球の自転周期は23時間56分であるが、太陽の公転運動のため、太陽がある地点で南中してから次に南中するまでには約24時間要する。この太陽の運動に基づいて決めたものを太陽日といい、1年間の平均の太陽日を平均太陽日とよび24時間と定めている。

現在、天球における自転軸の方向は北極星の方向を向いている。しかし地球が完全に球対称でなく、赤道方向に膨らんでいるために、月や太陽から偶力を受け、地球の自転軸の方向は、約2万6000年の周期で、公転軸の周りを公転と同じ向きに回転運動をしている。これを歳差運動またはみそすり運動とよんでいる。この歳差運動にのって16年周期などの、周期が短く、振幅の小さい運動があり、これを章動とよんでいる。歳差運動や章動はこまの回転運動でも観察することができる。このような運動は天球上の星の位置を基準にして観察した地球の回転運動である。一方、地球の回転運動を地殻を基準にして測定すると、地面に対して北極・南極の位置が変化し極移動が観測される。これは地球上の各点での緯度変化として観測される。これは、歳差運動のように他の天体の及ぼす外力によって生じるのではない。外力の働いていない剛体が回転しているとき、回転軸とその剛体の慣性主軸が一致していれば、等速回転運動を続けるが、両者がずれている場合には、回転軸が慣性主軸の周りを回転運動する。この運動は、発見者アメリカの天文学者S・C・チャンドラーの名前にちなんでチャンドラー運動とよばれており、周期は440日で振幅は数メートルである。チャンドラー運動は巨大地震による内部の質量分布の急激な変化などによって励起されると考えられているが、チャンドラー運動自体の理論的解明はあまり進んでいない。

このような地球の自転運動は長期間にわたってみると定常的現象ではない。地球の自転の角運動量は、月によって生じる潮汐(ちょうせき)によって月の公転の角運動量にわずかずつ変換され、月は地球から遠ざかりつつあると同時に、地球の自転速度が小さくなり、1日の長さが長くなりつつある。さらに長周期の変動では、周期約2万年、4万年、10万年のものがある。これはセルビア生まれの旧ユーゴスラビアの地球物理学者ミランコビッチM. Milancovitchが指摘したもので、地球の自転や公転軌道の周期的変動に伴う太陽放射量の変化に起因していると考えられている。このような変動は、地球の受け取る太陽の放射エネルギーの変化や季節変化の度合いの変化を引き起こし、気候変動や氷河の消長を引き起こしていると考えられている。このように地球の自転・公転運動の変動の証拠は、気候変動だけでなく、地質学的、古生物学的記録にもみいだされる。またプレートテクトニクスによるプレートの生成・消滅によって地球の内部の密度変化がおこり、地質学的時間スケールの間にかなり大きな極移動があったことも知られている。

[水谷 仁]

地球の未来

われわれの住んでいる地球が今後どのようになるかを推定するもっとも信頼できる方法は、地球が誕生してから現在に至る経緯を、さまざまなデータをもとに調べ、過去の地球の進化から未来の地球について予測することであろう。造山運動およびプレート生成率、地磁気の変動、気候変動、海水準変動、地球化学サイクル、生物の絶滅頻度、地球の自転・公転運動などの、過去の地球のたどったデータから、振幅や周期の異なるさまざまな事象が重なり合って地球の歴史を構成してきたことがわかる。しかし、長い時間尺度でみれば定常的であるとみなすこともできよう。さまざまな変動のなかで固体地球が関与する造山運動やプレート運動などは、地球内部の熱エネルギーによって生じており、変動の周期は比較的長い。一方、地球の外や表層が関与する地磁気の変動、気候変動などは、短い周期から長い周期までいろいろな変動がみられる。これらのなかで人類の活動に深くかかわっているものに気候変動がある。古気候の研究によると、先カンブリア時代末から現在までに何回か氷河期が訪れたことが知られている。地球の表面温度は、白亜紀には現在よりも高く、温暖な気候のもとで陸上植物が繁栄し、大型爬虫(はちゅう)類の恐竜が地上を支配していた。その後、大気中の二酸化炭素の減少が地表の寒冷化をもたらし、第四紀に入って氷河期を迎えるに至り、現在は間氷期にあたっている。100万年の時間尺度でみると、二酸化炭素の減少で地表の温度は低下の傾向がみられた。このまま二酸化炭素の減少が続くと地表の温度は低下を続け、地表のかなりの部分が雪氷で覆われるようになる。しかし、近代文明の急激な発達はこのような傾向を大きく変えようとしている。人類の経済活動によって消費される化石エネルギーから放出される二酸化炭素の急増が地球の環境へ及ぼす影響は大きい。二酸化炭素の増加は地表の温度を増加させ、赤道と極の温度差を小さくさせ、ひいては大気の大循環の形態に影響を与え、中緯度地域が砂漠化することが予想される。また開発途上国では、森林の乱伐による河川流域の荒廃や土壌流出によって生態系の破壊が進行するであろう。このような地表環境の変化は地球の反射能(アルベドalbedo)を変化させるので、二酸化炭素の増加とともに地球の砂漠化を促進している。

一方、隕石(いんせき)の落下や火山の大爆発のような地球の歴史のなかでの突発的な事件もまた地球の歴史を大きく変えてきたらしい。近年、白亜紀末の恐竜の絶滅が巨大隕石の衝突によって引き起こされたというアメリカ合衆国カリフォルニア大学のアルバレズW. Alvarezらの説が広く注目されるようになった。直径10キロメートルという巨大な隕石が地球に衝突すると、地表にクレーターが形成されると同時に、地球内部の流動形態、地球表層の熱収支、大気の熱構造や組成に重大な変化をもたらし、それがもとで恐竜が滅んだというものである。生物種の絶滅は各時代末に急激におこっている。これらのいくつかは巨大隕石の落下と関係があるという証拠が発表されている。巨大隕石の落下の確率はおよそ1000万年に一つ程度であると思われるが、将来このような事件が発生することがないとはいいきれない。

10~100年という近未来に目を向けると、やはり人口の爆発的増加と人類の経済活動の活発化によって、環境破壊が全地球的規模で進行するであろう。森林破壊、大気や沿岸海域の汚染によって、今後数十年間という短い期間に地上の生物種の約20%が絶滅すると指摘されている。これは地質時代を通してもたぐいない急激な生物種の絶滅率であって、地上の生物の遺伝子資源は枯渇の危機に直面している。人類の活動による環境破壊は非可逆過程であるので、いったん汚染や破壊が行われると、もとの状態に戻すことが不可能か、可能であっても数千年以上という長い時間を要するものが少なくない。このように環境破壊は地球生態系にとって深刻な問題でありながら、このような認識がないままこれまで開発が進められてきた。今後、地球全体を一つの生態系であるという認識にたって、地球全体の共有財産をいかに保全するかという問題が国際的な重大な問題となろう。

[水谷 仁]

『力武常次著『地球と磁石――地球科学者の模索』(1974・玉川大学出版部)』▽『木村敏雄著『地球――その生いたち』(1977・海洋出版)』▽『上田誠也・水谷仁編『岩波講座 地球科学1 地球』(1978・岩波書店)』▽『R・W・オジャカンガス、D・G・ダービー著、堀福太郎訳『生きている地球』(1979・サイエンス社)』▽『地学団体研究会編『増補改訂 地学事典』(1981・平凡社)』▽『P・クラウド著、一国雅巳・佐藤壮郎・鎮西清高訳『宇宙・地球・人間』全2冊(1981・岩波書店)』▽『日本物理学会編『改訂増補 地球の物理――現代の地球観』(1982・丸善)』▽『竹内均・上田誠也著『地球の科学――大陸は移動する』(1983・NHKブックス)』▽『竹内均著『続・地球の科学』(1983・NHKブックス)』▽『竹内均著『ひらめきと執念で拓いた地球の科学』(2002・ニュートンプレス)』▽『竹内均・木村敏雄他編『新版・地学辞典』全3巻(1985~1988・古今書院)』▽『深尾良夫著『地震・プレート・陸と海』(1985・岩波ジュニア新書)』▽『R・M・ウッド著、谷本勉訳『地球の科学史――地質学と地球科学の戦い』(2001・朝倉書店)』▽『西村祐二郎編著『基礎地球科学』(2002・朝倉書店)』▽『小嶋稔著『地球史』(岩波新書)』▽『保坂直紀著『謎解き・海洋と大気の物理――地球規模でおきる「流れ」のしくみ』(講談社・ブルーバックス)』

地球

地球の層構造と地震波の伝わり方

地震波の走時曲線

おもな地震波群の走時曲線(ジェフリーズ…

地球内部の圧力・密度・重力加速度・P波…

地球の層構造

地球の成層構造と質量の分布〔表〕

地球の歴史におけるさまざまな事象の変遷

改訂新版 世界大百科事典 「地球」の意味・わかりやすい解説

地球 (ちきゅう)

earth

基本情報

軌道半長径=1天文単位(1億4959万7870km)

離心率=0.0167

太陽からの距離 最小=1.471×108km平均=1.496×108km 最大=1.521×108km

公転周期=365.256日

平均軌道速度=29.78km/s

赤道半径=6378km

体積=1.0832×1027cm3

質量=5.974×1024kg

平均密度=5.52g/cm3

自転周期=0.9973日

赤道傾斜角=23°.44

アルベド=0.40

赤道重力=9.80m/s2

脱出速度=11.18km/s

太陽系内の一惑星。月を衛星にもつ。月や他の地球型惑星とともにおよそ45.5億年前に誕生した。その固体部分は半径約6400kmのほぼ球形をなし,表面の凹凸は最大10km程度である。地表面積の約70%を海洋(海)が占め,その全体を大気の層がおおう。地表付近の環境は動植物の生育に適し,進化の過程で多岐にわたる生物が発生した。なかでも人類は高度の知識をもって文明を築いた。地球外生物が確認されていない現在,生物の存在は地球最大の特徴といえよう。

公転と自転

地球は太陽から平均距離約1.5×108km(およその平均距離1.49597870×108kmを1天文単位という)の円軌道上を,周期約365.2564日(平均恒星年),毎秒29.78km程度の速さで公転している。正確にいえば,ケプラーの法則に従って,太陽を一つの焦点とする楕円軌道を回るが,離心率は他の惑星に比較して,金星とともに小さい。北半球は冬季に太陽が最も近く1.471×108km(近日点),夏季に最も遠く1.521×108km(遠日点)である。自転の周期は約23時56分4.0905秒(1平均恒星日)で,その向きは公転の向きとも太陽の自転の向きとも同じである。太陽が正午に南中してから翌日の正午に南中するまでの時間を1平均太陽日といい,これを24時間とする。自転により昼夜の区別が生じる。また自転軸は公転軌道(黄道)面に対して斜めに傾き,赤道面が黄道面に対して約23.44度の一定の角度を保ちながら公転している。四季の別が生じるのはこのためである。

自転軸の空間的方向に北極星が位置する。しかし地球が回転楕円体であることと,自転軸が公転軌道面に対して傾いていることにより,太陽の引力によって偶力が生じる。一方,自転軸は月の軌道である白道面に対して傾いており,同様な偶力が生じる。偶力は自転軸を公転軌道面に対して直角に,すなわち自転軸を起き上がらせる向きに働く。自転軸はこの力にそのまま従えず,直角な方向に逃げようとし,黄道極の北からみて時計回りに回転する。この運動を歳差といい,自転軸の方向は約2万6000年で1回転する。1万3000年後には織女星(こと座α星)が北極星となり,2万6000年後にふたたび現在の北極星となる。一方,赤道と月の軌道である白道との交点は約18.6年周期で黄道上を逆行するため,月による偶力は周期的に変化し,地球の自転軸の空間的位置は歳差運動に重なった約18.6年周期で振動する。また,地球と月,太陽の距離が変動することによる偶力の変化などのため,この周期以外にもさまざまな周期の振動があり,これらを含めて章動という。章とは古代中国暦法で19年を意味する。

このほか,自転軸が地球の慣性主軸とわずかにずれているために,自転軸は両極を結んだ軸(極軸または形状軸)と一致せず,自転軸は極のまわりをおよそ15mの範囲で移動している。この現象を極運動またはチャンドラー運動といい,約430日周期(チャンドラー周期)の緯度変化として観測される。この現象は人工衛星の軌道変化によっても確かめることができる。チャンドラー運動はおもに四季の気圧配置や海流の変化による。このほか南極の氷床の消長,大地震,地殻変動,地球の核とマントルとの間の電磁気的カップリングによっても自転速度に変化が生じる。海水と海底との間に生じる潮汐摩擦によって自転にブレーキがかかり,しだいに自転速度が減る現象を永年減速といい,1日の長さが100年間に約0.014秒ずつ長くなる。一方,月の公転速度も海水の引力によって減速され,ケプラーの第3法則に従って,地球と月との距離は3.3cm/年の割合で大きくなる。

地球の内部構造

地球の内部はちょうど卵の構造に似ている。最も外側の卵の殻に相当する部分が地殻であり,白身および黄身に相当する部分がマントルおよび核である。地殻は大陸部で平均30kmくらいの厚さをもち,その上部はおもに花コウ岩質岩石,下部はおもに玄武岩質岩石によって構成される。海洋部では平均5kmくらいの厚さをもち,堆積層と玄武岩質岩石により構成され,花コウ岩質岩石を欠く。地殻底部はモホロビチッチ不連続面(略してモホ面)によりマントルと境する。モホ面の深度は大陸部で深く,海洋部で浅い(アイソスタシー)。

マントル上部はカンラン岩質岩石により構成される。このことは隕石の化学組成から推定できるが,地震波(P波)の速度分布と岩石試料の高温高圧下における弾性波速度実験結果との対応によっても確かめられる。カンラン岩の主要構成鉱物であるカンラン石(Mg2SiO4とFe2SiO4の固溶体)は,高圧下(100~120kbar)においてはオリビン構造からスピネル構造へと結晶構造が変わる。深さ400kmから1000kmにかけてのP波速度の不連続的増加は,この結晶構造の転移に対応すると考えられる。深さ1000km以深のマントル下部では,化学組成もカンラン石からMgO,FeO,SiO2などのより単純なものに変わると考えられる。

地表から深さ2900kmにおいてマントルから核へと変わる。核は外核と内核とに分かれ,地震波のうちP波は外核を通過するが,S波は通過しないことから,外核は液体であることがわかる。半径約1300kmの内核は固体と考えられる。鉄隕石の化学組成から推定して,核の主成分は鉄であり,10%内外のニッケルと,水素,酸素,硫黄など数%の不純物が含まれると考えられる。

外核は流体であるから対流運動の存在は容易に理解されるが,マントルのような固体の対流運動は考えにくい。しかし地層の褶曲からも推察できるように,固体にも非常にゆっくりとした粘性的流体運動が存在する。とくに地表から深さ100~200kmあたりでP波速度が遅い低速層には対流があると考えられている。

→核 →地殻 →マントル

地球の磁気

地球は北極にS極,南極にN極をもつ巨大な磁石だと考えることもできる。この地球の磁場は,おもに溶融した鉄からなる外核の流体運動が一種の発電作用を営み,それによって保たれていると考えられる。

→地磁気

執筆者:萩原 幸男

地球の化学組成

地球の化学組成を求めることは地球化学の難問の一つであり,従来からいろいろな推定値が出されている。地球物質のなかで化学分析値が得られているのは地殻のごく表層の物質に限られており,残りの大部分の化学組成は妥当な仮定にもとづく推定によらざるをえないからである。

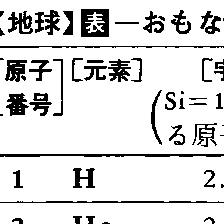

地球の材料物質の化学組成,いいかえれば地球が生まれるもととなった原始太陽星雲の化学組成は,〈元素の宇宙存在度〉として求められている。この宇宙存在度は,現在入手できる太陽系内物質で最も始源的な,つまり原始太陽星雲の組成を保存している,と考えられているある種の炭素質コンドライト隕石の化学分析値と,太陽大気の分光学的に測定された化学組成などをもとに求められた。表に,元素の宇宙存在度と,全地球,地殻のこの化学組成を示した。この表からわかるように,その存在度の特徴として次のことがいえる。(1)著しく多量な元素は水素とヘリウムで,次いで酸素,炭素,ネオン,窒素,マグネシウム,ケイ素,鉄,硫黄の順で多いが,これらはすべて原子番号が小さい元素である。(2)全体的傾向は,原子番号45番付近まで指数関数的に減少し,それ以上ではほぼ一定である。(3)原子番号が小さい元素でもリチウム,ベリリウム,ホウ素だけは著しく少ない。(4)一般に原子番号が偶数の元素は両側の奇数番の元素より多量に存在する(オドOddo=ハーキンズHarkinsの法則)。これらの特徴は,太陽系を構成している元素が恒星の進化に伴う種々の核反応で合成されたことを示している。

地球など太陽系の内惑星は,〈宇宙存在度〉をもつ原始太陽星雲ガスが冷却し,順次凝縮してくる物質が集まって形成された。その構成成分は,凝縮温度のちがいにより,初期に高温で凝縮する成分,ケイ酸塩成分,金属成分,1300~600Kで凝縮する揮発性成分,600K以下で凝縮する揮発性成分の5種類に分けることができる。地球の構造や密度,地殻熱流量などに合うように各凝縮成分の存在比を決めると,地球の化学組成を推定することができる。表に示したのはこのような仮定にもとづいた計算結果である。なお,水星や金星,地球,月,隕石母天体など原始太陽星雲から同じような過程を経て形成された天体の化学組成のちがいは,各天体の生成条件のちがいに対応して各凝縮成分の存在比が異なることによると考えられている。たとえば,月の化学組成が地球に比べて初期凝縮成分に富み,金属成分,揮発性成分に乏しいことや,水星の化学組成が金属成分に富み,揮発性成分に乏しいことは,これらの天体の生成条件に大きな制約を与えている。

地殻は,地球全体の質量の0.4%を担っているにすぎないが,その平均化学組成は,地表岩石の多くの分析値をまとめて,古くから推定されてきた。そのなかでも,1924年にクラークF.W.Clarkeが発表した値が有名であり,〈クラーク数〉と呼ばれている。その後多くの化学組成が発表されており,今日では〈クラーク数〉は歴史的な重要性をもつにすぎない。表に示したのは大陸性地殻の化学組成の推定値である。地殻は玄武岩や花コウ岩などから構成されており,元素別にみると,酸素,ケイ素,アルミニウム,鉄,カルシウム,ナトリウム,カリウム,マグネシウムの8元素で99%以上を占める。全地球の化学組成に比べて,カリウム,ルビジウム,セシウムなどイオン半径の大きいアルカリ元素が著しく濃縮していること,貴金属など還元されやすい元素が著しく欠乏していることがいえる。前者は,マントルから地殻が形成する過程で地殻物質への濃縮が起こったためと考えられ,後者は,マントルと核が分離する際に核のほうへ入ったためと考えられている。

地球全質量の0.024%を占める水圏の大部分は海水である。海水の化学組成は,水を構成する酸素と水素とが主成分であり,溶存成分は,多い方から,塩素(1万9000mg/l),ナトリウム(1万500),マグネシウム(1350),硫黄(885),カルシウム(400),カリウム(380)とつづく。

気圏は地球全質量の0.00009%を占めているにすぎない。大気の化学組成は,高さ約60km以下では対流によって一定に保たれており,窒素(78.09体積%),酸素(20.95),アルゴン(0.93),二酸化炭素(0.03)などから構成されている。

地球上で生物圏の占める割合は,気圏の全重量の約1/300であり,全地球的には無視できるくらいの重量しか占めていない。平均化学組成の推定は難しいが,生物体は水と有機物質と灰分とから成っており,水素,炭素,窒素,酸素,リンが主成分元素である。

執筆者:野津 憲治

地球の歴史

地球の誕生

約46億年前,一つの星間雲が収縮をはじめ,原始太陽とそのまわりを回転する円盤状ガス雲の原始太陽系星雲が誕生した。原始太陽系星雲の質量は太陽の1/100程度,化学組成は太陽と同じで,温度は地球の位置する所で1000~2000Kであったと推定されている。この星雲の温度が下がるにつれて,その中から微細な塵のような固体粒子が凝縮しはじめた。これらの粒子は相互に衝突して付着しながら成長し,星雲の赤道面に沈殿して固体の薄い円盤層をつくった。この円盤層の密度が上昇し,ある限界値以上になると,この固体層は分裂して微惑星と呼ばれる大きさの破片になる。この微惑星が相互に衝突,合体成長を経て,最終的には地球など9個の惑星のもとになる原始惑星が形成された。星間雲の収縮からこの原始惑星の形成までは,1000万~1億年程度であったと推定されている。地球と木星といった惑星間のちがいは,原始惑星ができた原始太陽系星雲内の場所による物理条件のちがいによっているらしい。

できたばかりの原始地球は固体粒子が一様に集まったもので,外側には原始太陽系星雲の厚いガスが取り巻いていた。その濃い原始大気の保温効果のもとで,微惑星集積の際に解放された重力エネルギーは,地球全体を暖め固体粒子を溶かした。溶解した固体粒子中の鉄やニッケルなど重い金属は地球内部へ沈んで核を形成し,ここに核とマントルの分離が起こった。この時から現在までの時間を一般に地球の年齢としている。放射性同位体を使って求められた地球の年齢は45.5億年である。この地球の年齢に比べれば,星間ガスの収縮から地球の誕生までの時間(1000万~1億年)は大変短い(太陽系の起源に関しては本項目で説明した以外の説もあり,詳しくは〈太陽系〉の項目を参照されたい)。

大陸の形成

現在,地球上で発見されている最も古い岩石は,西グリーンランドの片麻岩で約38億年であり,北アメリカのミネソタ河谷の花コウ岩も同じく約38億年であるが,後者はやや信頼性に乏しい。他の古い年代では,南アフリカのジンバブウェ地域の花コウ片麻岩で約36億年,オーストラリア,インド大陸での34億~35億年の報告がある。これら岩石の年代測定の研究から,大陸の中心部に古い岩石があり,周辺部へいくほど若くなって年輪状に広がっていることも見いだされた。これは,大陸周辺部に常に新しく大陸地殻がつくられて大陸が成長することを意味している。現在の火山活動や造山運動が大陸周辺部に存在するのはこの表れなのかもしれない。このように地球の誕生後しばらくたった約38億年前,大陸地殻の芯となる部分が形成され,成長を始めたと思われる。実際には38億年より古い岩石が存在したのだが,その後の火成作用で現在は消滅してしまったという可能性も完全には否定できない。上述の西グリーンランドの古い岩石試料には,水中での堆積起源の試料があり,これは38億年以前の水の存在とそれより前に火成作用があったことを示している。これに対して海洋底の岩石の年代は最も古いものでも2億年と大変若い。

プレートテクトニクスによれば,大西洋,太平洋,インド洋の海洋底には海嶺と呼ばれる大山脈が連なっているが,海嶺では下からマントル物質が湧き出して新しい海洋底がつくられ,両側に広がり,やがて海溝をつくって大陸の下に沈み込んでいく。そのため海洋底の岩石や堆積物の古いものは大陸の下へ消滅していき,現在では古いものでもたかだか2億年の年代しかないと説明される。さきの大陸周辺での新しい大陸地殻の生成も,この海洋底の移動と沈み込みに伴う大陸周辺での火山活動,地殻変動によるものかもしれない。また,海洋底の移動に伴う大陸どうしの衝突による地殻の褶曲などの造山運動も,大陸周辺部の新しい地殻の生成に関与している。

このように大陸は38億年ほど前に形成された芯を中心に成長を続けマントルの上に浮かんでいるが,海洋底は常に新しくマントル物質からの生成消滅を繰り返している。

大気と海水の形成

地球を取り巻いて保温効果を行った濃い原始太陽系星雲のガスは,そのまま現在の大気になったのではない。現在の大気中のヘリウム,ネオン,アルゴン,クリプトン,キセノンといった希ガスは,太陽系内の希ガスの存在量に比べて極端に少ない。もし原始太陽系星雲のガスがそのまま現在の大気になったとすれば,化学的に不活性なこれら希ガスの極端な欠乏を説明するのは難しい。そこで,原始地球を取り巻いていた大量のガスは一度なんらかの機構で散逸してしまい,そののち地球内部から二次的に脱ガスしてきた水素,水蒸気,塩酸ガス,希ガスなどが現在の大気の起源となったとする説と,誕生した直後の地球には大気はほとんど存在していなかったとする説がある。前者では,大量のガスを散逸させた機構としては,太陽の強烈な太陽風によって吹き飛ばされたという説や,木星や土星など大型惑星の重力の作用によるという説があるが,よくわかっていない。二次的な脱ガスは,地球内部から徐々に出てきたという説と瞬時に起こったという説があるが,後者の方が確からしい。大気中のアルゴンやキセノンの同位体比の研究から,地球形成後,少なくとも5億年以内に脱ガスの85%以上が完了したと推定されている。原始太陽系星雲のガスの散逸は,これ以前に起こっていたことになる。

二次的に脱ガスされた気体の主成分の一つである水蒸気は,温度が下がると水になり,その中に大気中の塩酸ガスが溶け,0.3~0.5規定の塩酸溶液になる。これが海水の起源である。大気を形成するガスが地球誕生後約5億年のうちにほとんど脱ガスされていたとすれば,海水もその時までにはほとんど形成されたのであろう。塩酸溶液の海水は岩石と接触し,岩石中の元素を溶液中に溶かし出す。こうして中和され,陽イオンと陰イオンを含む海水が形成された。

最初にできた塩酸溶液の原始海水と共存する原始大気の主成分は炭酸ガスであった。炭酸ガスは酸性溶液には溶けないが,海水が中和されると水に溶け込み,海水中の炭酸イオンとカルシウムイオンが一緒になり,石灰岩をつくった。これにより大気中の炭酸ガスの量が減少したにちがいない。火星や金星の大気が炭酸ガスが主成分であるのに地球が異なっているのは,地球に水が存在して石灰岩をつくったためである。現在の大気中の酸素は,大気中の水蒸気が紫外線によって分解されてできたという説もあるが,光合成をする生物によってつくられたという説が一般的である。

生命の起源

約35億年前の南アフリカの岩石中に生物の微化石が見いだされることから,生命の起源は少なくともそれ以前ということになる。出現した酸素は,初めのうちは鉄の酸化などに消費され,20億年ほど前から大気中に蓄積を始めた。約6億年前ころになると有害な太陽の紫外線をさえぎるほどになり,生物の多彩な出現が始まって地質時代に入ることになる。

→地質時代

執筆者:松田 准一

地球観の変遷

昔の人は地球を平板のように考えていた。大地は周囲に海をめぐらし,その外側を高い山々が囲み,天球はこの高い山々を支えていた。地球が球形であるとの考え方は古代ギリシアに始まった。アリストテレスは月食のときに月面にうつる地球の影が円いことから,地球を球形と推論した。初めて地球の大きさを求めたのは,前220年ころ,エラトステネスである。彼はナイル川に沿って南北に位置するアレクサンドリアとシュエネ(現在のアスワン)との距離と緯度差とを知って,地球の円周を4万6000kmと計算した。この値は現在の正しい値に比べて,わずかに15%の誤差しかない。

17世紀後半,I.ニュートンは力学理論にもとづいて,地球を回転する完全流体と仮定し,その平衡形から地球を回転楕円体と結論した。そして楕円体の赤道半径aと極半径bから,扁平率f=(a-b)/aを1/230と計算した。現在の最も正しいfは1/298.257である。18世紀になって,フランスのアカデミー・デ・シアンスは実際に地球の子午線の弧長を測定して,地球の形が回転楕円体に近いことを立証した。20世紀後半に入って,人工衛星の軌道要素の摂動を観測して地球の形が求められるようになった。最近の技術では,人工衛星からレーザー高度計を用いて,直接に地表(海面)との距離を測定することにより,一段と詳細な地球の形(ジオイド)が決定できる。

地球の形状が早くから球と考えられたのに対して,太陽系内の惑星としての地球観が確立したのは比較的遅い。16世紀初頭,N.コペルニクスが地動説を発表するまでは,プトレマイオスの天動説が天文学の基礎をなしていた。G.ガリレイが4個の衛星が木星のまわりを公転するありさまや金星の満ち欠けを望遠鏡で眺めるに及び,地動説の正しさを確信し,彼の著書で主張した。さらにT.ブラーエの火星軌道の観測結果から,J.ケプラーは惑星の運動を楕円運動で説明するケプラーの法則を発表した。これらの知識はニュートンの力学によって集大成され,しだいに地動説が天動説にとって代わることとなった。

その後,計測技術の進歩から,今日,観測精度は飛躍的に向上した。これまではノイズとして除去されてきた小振幅の時間的変動は,今や観測対象そのものになった。極運動,自転速度の変化,大陸氷床の消長に伴う長期海面変動,プレート運動とそれに伴う大陸移動,大規模地殻変動などがVLBI(超長基線干渉計)やGPS衛星(全地球測位衛星システム)の登場によって直接に測定できるようになった。つまり,今日の地球科学は〈変動する地球〉を研究対象としはじめた。そしてさらに,人類活動が地球規模に達するに及んで,その影響が地球環境を破壊しはじめた今日,地球科学は人類活動も含めて地球環境コントロールを目ざす必要に迫られている。

執筆者:萩原 幸男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「地球」の意味・わかりやすい解説

地球【ちきゅう】

→関連項目太陽|地球楕円体|月(天体)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地球」の意味・わかりやすい解説

地球

ちきゅう

earth

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

最新 地学事典 「地球」の解説

ちきゅう

地球

Earth

太陽系第三惑星。太陽からの平均距離は1.495978707×108km(約1.5億km,1天文単位と定義される)で,太陽系のハビタブルゾーン(惑星表面に液体の水が安定に存在できる領域)内に軌道がある。公転軌道の離心率0.01671,公転周期365.24219日,公転軌道上の平均速度29.78km/s,自転周期23時間56分04秒,自転の角速度7.292115×10−5rad/s,自転軸の傾き(赤道傾斜角)23.44°。地球の形状は回転楕円体で近似され,赤道半径6,378.137km,極半径6,356.752km,平均半径6,371.01km,扁平率1/298.257,赤道の全周40,075.017km,子午線の全周40,007.863km。地球の全質量は5.9736×1024kɡ,平均密度は5.515ɡ/cm3である。直径比で地球の1/4に達する衛星・月をもつ。地表面は海洋で覆われ,十数枚の岩盤が相互に運動するプレートテクトニクスが生じ,花崗岩質の大陸地殻が形成されているほか,酸素分子が主成分(約21%)の一つを占める大気をもち,生命が存在するなど,太陽系で唯一のさまざまな特徴をもつ惑星である。主として岩石と金属鉄からなる固体惑星であり,地殻・マントル・核という内部構造をもつ。類似の組成・構造をもつ水星・金星・火星とともに,地球型惑星と呼ばれる。固有磁場をもち,活発な火山活動や物質循環がみられ,約45.5億年の歴史を有する。

執筆者:田近 英一・小森 長生

参照項目:WGS-84測地系

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

普及版 字通 「地球」の読み・字形・画数・意味

【地球】ちきゆう

字通「地」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...