目次 呼称 自然,住民 歴史 近代史,政治 経済,産業 社会,文化 基本情報 正式名称 =イラン・イスラム共和国Jumhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān,Islamic Republic of Iran 面積 =164万8195km2 人口 (2010)=7434万人 首都 =テヘランTeheran(日本との時差=-5.5時間) 主要言語 =ペルシア語,アゼルバイジャン語 ,クルド語 通貨 =イラン・リアルIranian Rial

西アジアの東部を占め,西はトルコ,イラク,北はアルメニア,アゼルバイジャン,トルクメニスタン,東はアフガニスタン,パキスタンに接する共和国。

呼称 イランは正しくは〈イーラーン〉と発音される。この言葉はアーリヤ人を意味する古代ペルシア語の〈アルヤーンAryān〉が〈アイラーン〉〈エーラーン〉となまって変化し,近代ペルシア語に入って〈イーラーンĪrān〉となったものである。イランをさす呼称としてこれとまぎらわしいものにペルシア がある。古代ギリシア人は,アケメネス朝の支配領域をその王朝が勃興した故地であるイラン南西部のファールス 地方にちなみ〈ペルシスPersis〉と呼ぶようになったが,それ以降,この言葉はラテン語に入りヨーロッパの側からのイランに対する他称となった。イランとペルシアの違いは自称,他称という別だけでなく,概念とニュアンスにおいて若干の相違がある。イランの概念は,(1)狭くイラン高原だけを指す地域概念,(2)1935年1月1日からパフラビー朝が正式に国号として定めたことによって一般化した国家概念,(3)文化・言語概念,の三つに分けることができる。このうち(1),(2)の概念は慣用としてペルシアと共通するが,(3)の概念はペルシアよりも広い意味で使われている。イラン系諸民族の原住地は,黒海とカスピ海北方のステップ地帯と考えられているが,その後の民族移動で黒海北岸地方にスキタイなどの北イラン語派,中央アジアにソグド人 などの東イラン語派の住民,イラン高原に西イラン語派の諸族が居住・分布していた。このような歴史的事実からするとイランという概念は,文化史的には過去,現在においてイラン系の諸民族がかかわりをもった文化圏と理解することが適当であり,その中心地域はイラン高原,アフガニスタン,中央アジアであった。イラン族

自然,住民 イランの地形は三方を山脈,高地に囲まれた逆三角形の高原である。北部にアルプス・ヒマラヤ造山帯の一部をなすエルブルズ山脈 が東西に走り,3000m級の山峰が連なっている。最高峰はテヘランの北にそびえるダマーバンド山 (5671m)である。山脈に沿った地域は造山活動のために地震が頻発する地域となっている。北西部から南東部に向かって別の数条の山脈が並走している。これをまとめてザーグロス山脈といっているが,3000m級の峰が連なり,山間の盆地にオアシスの集落が発達している。東部のアフガニスタンとの国境地帯は連続した山脈といえないが,とぎれとぎれに高地がある。イラン高原の標高は平均して700m以上,もっとも低い所は南東部の300m,高い所はエルブルズとザーグロスの両山脈が出会う北西部のアゼルバイジャン地方の1500mである。

イラン高原の気候はエルブルズ,ザーグロスの両山脈が外洋からの影響をさえぎる自然の障壁になっているため,降水量が年間を通じて少なく,極度に乾燥していることが特徴である。高原全体の平均の年降水量は250mm程度,三方の山脈,高地から離れて中央部にいくほど降水量は減少し,年間100mm以下の人の住むことが不可能なカビール砂漠 ,ルートLūṭ砂漠になっている。東部のバルーチスターン ,シースターンSīstānの両地方はまったくの砂漠ではないが,標高の低い内陸盆地であるために乾燥が著しい。イラン高原で比較的降水量に恵まれているのは,500mm以上の雨が降る北西部のアゼルバイジャン地方で,乾燥森林と叢林ステップが見られ,天水農業が可能となっている。

大陸性の気候を示すイラン高原は,夏と冬の気温較差が25℃以上と大きい。7月は平均気温30℃,昼間は40℃を超す暑さを記録するが,1月は中央アジア方面の高気圧帯から寒冷で乾燥した空気が流れこんでくるため,平均気温は3℃となり,寒さが厳しい。また,冬は地中海方面から移動してくる低気圧の影響で,雨がこの時期に集中して降る。高原部での生活の場は,以上のような過酷な自然と風土に制約されてかたよったものになっている。村,都市といった集落は,比較的降水量が多く水を得ることが容易なエルブルズ,ザーグロス両山脈の麓か山間の盆地に集中している。このような所は春に山からの融雪水が中小の河川となって流れ,また伏流して地下水になったものをカナート 灌漑によって利用できるため,農業と生活の便に恵まれている。

イランの大半は高原地域によって占められているが,わずかながら低地帯も存在する。その一つはエルブルズ山脈の北側,カスピ海南岸に沿って延びるギーラーン ,マーザンダラーンMāzandarān両地方の海岸平野とその東に続くトルクメンのステップである。この地域はカスピ海の湿潤な空気が北斜面にあたるため,年間1000mm以上の降雨があり,夏乾燥,冬多雨の地中海性気候となっている。とくに湿潤なのはギーラーン地方で,広葉樹の茂る森林と水田があり稲作が行われている。東に行くにしたがって乾燥度が強まり,カスピ海南東部のトルクメン平原ではステップ化している。ここでは遊牧のほかに綿作とタバコの栽培が行われている。

もうひとつの低地帯はペルシア湾岸地方である。総じてこの地域は,山地が海岸にまで迫り平野が少ないが,カールーン川 の浸食作用で扇状地となったザーグロス山脈の南西部は,フージスターン (ホーゼスターン )の平原になっている。ここはメソポタミア平原 の地続きで住民はアラブ系である。古代ペルシアの時代からアッバース朝中期の頃まで灌漑網が整備されて肥沃な所として知られていたが,その後は荒廃した。現在は石油採掘の中心地である。

住民は,ペルシア語を用いるイラン人を中心とするが,このほかトルコ系,イラン系の諸民族が混在し,宗教も含め複雑な社会構成となっている。これについては,[社会,文化]の記述を参照されたい。

歴史 7世紀にアラブの征服を受けるまで,イラン文化圏はイラン高原と中央アジアの二つの地域に分かれて歴史を展開させていた。前者においてはアケメネス朝 ,パルティア ,ササン朝 の諸王朝が興亡し,後者においてはホラズム,バクトリア,ソグドの各地方にオアシス都市国家が盛衰を繰り返していた。7~8世紀の〈沈黙の2世紀〉といわれるアラブ支配期に,東西のイラン語派を代表するソグド語 とパフラビー語 の中世語はすたれて使われなくなり,代わって9世紀になるとアラビア語の語彙を多量にとりこんだ近代語が,両地域の接点をなすイラン北東部からアフガニスタンの北部地方で生まれ,イラン文化圏の共通語になった。これはダリーDarī語といい,後の近代ペルシア語のもとになった言葉である。新しい言語の誕生はイラン・ナショナリズム の精神を高揚させ,イラン高原にターヒル朝 (821-873),サッファール朝 (867-903)という民族王朝を成立させた。続くサーマーン朝 (875-999)の時代になると,言語の共有を背景に東西のイラン世界が初めて政治的に統一され,以後,トルコ系遊牧民の侵略,支配を受けながらも,その文化的一体性をティムール朝末期の15世紀まで保っていく。16世紀を迎えるとイラン文化圏は政治,宗教,文化の面で分裂する。中央アジアではウズベク族のシャイバーニー朝(1500-99)の成立によってトルコ化が決定的となり,イラン系の言語はタジク語 として少数言語になっていった。他方,イラン高原では10世紀以来,ガズナ朝 (977-1186),セルジューク朝 (1038-1194),ホラズム・シャー朝 (1077-1231),イル・ハーン国 (1258-1353),ティムール朝 (1370-1507)など,トルコ・モンゴル系遊牧民の支配が続いたが,基層にはイラン文化が根強く残っていた。この傾向はシーア派を国教とするサファビー朝 (1501-1736)のもとでイランの国民意識となって結実し,アフシャール朝 (1736-96),カージャール朝 (1779-1925)のトルコ系王朝の支配を経てパフラビー朝 (1925-79)のもとで,イランの複雑な民族構成を克服するイデオロギーとしてイラン主義が唱えられるにいたった。坂本 勉

近代史,政治 19世紀前半のたび重なる対外戦争,すなわちイラン・ロシア戦争(第1次,1804-13。第2次,1826-28),ヘラート攻防戦(第1次,1837-38。第2次,1856-57),さらにイギリスとの戦争(1857)に敗北を繰り返し,弱体をさらけ出したカージャール朝イランは,いやおうなく西欧列強への政治的・経済的従属化の道を歩み始めることとなった。特に,副都タブリーズをロシア軍に占領されるという手痛い敗北を被った第2次イラン・ロシア戦争の結果締結されたトルコマンチャーイ条約 (1828)は,単に領土の割譲や利権の供与を約したにとどまらない。同条約によりイランは,関税の自主権の放棄と領事裁判権を認めることを強いられたのであり(カピチュレーションの開始),この意味で,イランが主権国家から転落する第一歩を印すものであった。このことは同時に,元来絶対的かつ自己完結的であり,ムスリム(イスラム教徒)社会の全一的体系であるべきはずのイスラム法(シャリーア)が,もはやそれとして機能しえなくなるという決定的事態の到来をも意味した。それだけに,イスラムの専門学者であり,ムスリム大衆の導き手であるばかりではなく,イスラムの防衛者としての役割も負うウラマー層は,こうした事態に対しとりわけ強い反発を示し,シーア派イスラムの危機として深刻に受け止めていく。

19世紀後半にいっそう頻度を増した諸外国との不平等条約の締結や,利権の譲渡,借款の導入政策は,伝統的イラン社会を根底からゆさぶり,諸社会層の動揺と不満を募らせていった。こうして高まった不満や反発が,一気に噴出するのがタバコ・ボイコット運動 (1891-92)であり,それはイラン民族運動の起点として位置づけられている。さらに,西欧列強への従属化を阻止しえなかったというよりは,結果としてその推進役を果たしたカージャール朝の専制支配に対する批判が強まっていくなかで,反列強・反専制闘争として展開されたのがイラン立憲革命 (1905-11)であった。この革命を通じてイランが獲得した最大の成果である国民議会Majles-e shūrā-ye mellī(1906年10月開設)は,支配層の経済的基盤となっていたトゥユール制を廃止し,王族への年金の削減を行うなど,専制支配の基盤の切りくずしを図る一方,外国への利権譲渡および借款導入の拒否,外国人官吏の追放,国民銀行の設立等の方針を打ち出し,イラン経済の再建と政治的自立への道を邁進(まいしん)する。また主としてベルギー憲法に範をとったとされる基本法Qānūn-e asāsī(イラン憲法)は,立憲君主制をイランの新政体と定めると同時に,〈イラン国民mellatの諸権利〉(基本法補足,第8~25条)として,人格,財産,住居の不可侵,法の下での平等などをうたい込んでいる。

元来イスラムの信徒共同体を意味したメッラトmellat概念が,ここにみられるような〈国民〉という意味合いを帯びるようになるには,西欧流の立憲主義思想の紹介につとめたマルコム・ハーン やターレボフ の活動に負うところが大きい。そしてこの国民概念は,祖国vaṭan,人民mardomといった言葉とともに,立憲革命を通じて初めてイラン社会内部で一般化し定着化していくのである。当時の立憲主義者たちにとっては,この国民概念は,国家の主権の源としての,権利主体としてのそれである以上に,反列強闘争を担う民族運動の主体としてより大きな意味をもっていた。それは,イランの従属化を招来した元凶はひとり専制的支配体制にあるのではなく,それが拠って立つイラン社会自体が内包する言語的・宗教的・民族的多様性に由来するという共通認識に立ち,この多様性を克服する新たな統一概念として,国民概念が強く意識されていたことに示されている。

イランにおける国民概念発展のこうした特質は,1950年代初頭のモサッデク による石油国有化運動が,国民の諸権利を軽視してきたパフラビー体制を危機に追い込みながらも,運動の主流は反帝国主義民族解放闘争として展開したことに端的に現れていよう。もっとも,立憲革命の評価自体にもそれを確認することができる。ロシア軍の直接的軍事介入の圧力で第2議会が崩壊したこと(1911年末)をもって立憲革命を失敗もしくは未完に終わったとする立場がそれである。これは立憲革命の基本的意義は,イラン〈国民〉によるイランの独立回復への闘いにあったことを強調し,その挫折の原因を,外国軍の干渉にもとめるものである。したがって立憲革命の〈国民〉による権利闘争史としての側面は背後に押しやられてしまうこととなる。1925年にレザー・シャー・パフラビー が,立憲革命が達成しえなかったイランの完全独立を叫び,立憲制の正統なる継承者と自らを任じ,軍事独裁政権(パフラビー朝)を成立させえた条件の一つをそこに見いだすことができる。事実,レザー・シャー政権は,1921年のイラン・ソ連条約をはじめとするカピチュレーションの撤廃に成功する。それはイランをめぐる英ソの勢力均衡を巧みに利用したものであった。

第2次大戦後,モハンマド・レザー・パフラビー は,イランをめぐる冷戦体制のもとで,アメリカとの結びつきを強め,イランの近代国家への脱皮が主権国家への道であることを旗印に,1963年以降白色革命とよばれる上からの強引な〈近代化〉政策を推進する。70年代以降は,増大する石油収入に自信を深め,国王主導型路線を邁進し,これを保証するサバクSAVAKをはじめとする膨大な抑圧機構をつくりあげる。パフラビー朝50年の専制は,イラン近代史が獲得し発展させてきた権利主体としての国民概念の未成熟さを反映するものであったと言えよう。この意味で,1979年2月のイラン革命 は,その末期には,〈人権蹂躙(じゆうりん)についてイランほど恐ろしい記録をもつ国は世界中にない〉と烙印を押されたパフラビー体制を根底から否定し去り,新政権を樹立し,同年3月にホメイニー を最高指導者とする新政権は〈イスラム共和国宣言〉を発し,12月にはイスラム共和国憲法を制定した。

この新政権がイスラム的価値体系に基づく新たな国家・社会秩序の構築に向けての具体的プラン作成の拠り所としたのは,ホメイニーが主張する〈ベラーヤテ・ファキー〉論であった。彼が1970年代初頭に発表した同名の著書において構想したベラーヤテ・ファキー論とは,イスラム法学者(ファキー)による直接統治であった。これは,イスラムに通暁した専門家(ウラマー)は公正なる統治が行われるよう為政者に助言を与え,その監督を行わなければならないとするシーア派十二イマーム派の政治思想に伝統的に見られた〈法学者の後見・監督〉という意味での〈ベラーヤテ・ファキー〉論からすると,極めて斬新な内容と言えよう。〈隠れイマームの再臨の時までは法学者(ファキー)が国事の統轄と信徒共同体の指導を行わねばならない〉ことを謳った共和国憲法第5条は,この理念を受けたものであり,同第8章(107~112条)ではそれが〈最高指導者(ラフバル)〉として具体化されている。理論上主権は神に属するが,その行使権は国民に属することを明示する(第56条)イスラム共和国憲法は,欧米諸国同様,三権分立の原則を堅持し,相互のチェック体制への配慮もある。しかし,〈最高指導者〉はこれら三権の上位に位置する存在であり,憲法第110条が規定するその職責は,イスラム共和国の全般的政策の決定と監督に始まり,国民投票の発令,全軍最高司令官,三権の関係の調整など多方面にわたり,また,憲法擁護評議会メンバー,司法長官,統合参謀総長,共和国国営放送局総裁の任免権など広範囲な権限を有する。

80年9月イラン革命の波及を恐れたイラクがイランに侵攻し,両国は全面戦争に入った(イラン・イラク戦争)。革命後の混乱に加えて戦争の長期化で経済は疲弊し,88年7月イランは国連の停戦決議受諾を発表した。和平交渉は難航したが,90年8月クウェートに侵攻して国際的孤立を招いたイラクが譲歩し,両国の国交は正常化した。八尾師 誠

経済,産業 イランは1951年に石油国有化を達成し,中東地域における石油国有化の先駆者であった。73年には石油操業権を接収したもののコンソーシアムへの販売を定めた協定を結ばざるをえなかったが,79年のイラン革命後になって直接販売が可能となり完全国有化が実現された。イラン革命は,1970年代の石油収入急増とこれに伴う構造変動によって引き起こされ,80年代の中東などイスラム諸地域における国家や社会のイスラム化への先駆となった。冷戦構造の終焉に伴う社会主義圏の国家崩壊もあいまって,革命後のイランでは国境をまたいだ地域経済が形成されつつある。

石油はイラン経済最大の担い手であり続けている。石油輸出は旧体制のピーク時1977年には240億ドルに至ったが,イラン・イラク戦争の休戦を受け入れた87年には86億に低下し,96年でも175億ドルに回復したに留まる。革命後,新政府は〈GDPに占める石油部門比率の低下〉を説き,同比率は1977年の32%から95年には16%に低下した。逆に,農業部門比率は9%から25%に増加した。革命後GDPは1991年に1977年水準を回復したけれども,人口は1976年の3370万人から86年には4940万人と増加し,一人当りGDPは1977年(1500ドル)を大幅に下回り,88年には700ドルに終わった。

大戦直後からの輸出入をみると,1951年には石油輸出が輸出額の61%を占め,乾燥果実とカーペットが続いた(同6.4%,5.8%)。旧体制のピークであった77年には,石油輸出が94%と著しく高まり,これら伝統的輸出品は低下した(同1.3%,0.9%)。革命後の96年に石油輸出は総輸出の75%を占めたが,カーペット(11%),乾燥果実(3.2%)の輸出が増え,1951年の貿易構造に類似することになった。また,70年代央に輸入額は年間144億ドルと1951年の輸入額の48倍となり,機械・輸送機器(43%),鉄鋼(10%)の輸入が多く,資本財は27%,中間財が54%であった。輸入額はさらに革命後80年代末には95億ドルほどに減少したが,90年代初めには240億ドルに急増し,貿易収支は65億ドルの大幅赤字となるなど,振幅が大きい。96年の輸入額は133億ドルであり,資本財は24%,中間財が64%を占め,中間財の増加,消費財の減少が顕著である。輸入先は,1951年にはアメリカ(22%),イギリス(18%),ソ連(11%)であったが,77年にはドイツ(19%),アメリカ(16%),日本(16%)となり,西側諸国との経済関係が強化された。94年にはアメリカの経済封鎖のため,ドイツ(19%),イタリア(9%),日本(8%)が三大輸入国となった。しかし,南ではアラブ首長国連邦からの輸入は6%,北ではアゼルバイジャン共和国からの輸入が3%,また,輸出はそれぞれ4%,1%を占め,トルコへの輸出も4%を占めた。韓国,中国,台湾など,アジア諸国への輸出も増加した。1990年代には,このように国境を挟んだ地域経済圏の重要度が高まり,湾岸地域から西欧・アジア製品を流入させ,また中央アジア諸国との貿易も増えガス・パイプラインのイラン領内通過計画も進められている。

新政府は,革命後,均衡し自立した経済の達成を目標としており,少なくとも首都テヘランへの人口集中を抑制しようとしている。農村人口は1956年に69%を占めたが,76年には53%に急速に低下し,革命後の86年には46%とさらに低下した。革命後,確かにテヘランの人口増加率は2.89%に抑制されたが,地方都市への人口集中は強まった。農業人口は,1956年に就業人口の56%を占めた。当時は地主階級がもっとも有力な階級であり,農地改革(1962-71)直前の1960年には0.2%の大地主(100ha以上)が耕地の8.7%を所有し,80%以上の農民は小作人あるいは農業労働者であった。地主やその代理人(キャドホダー)は,土地無し農民の中から農業労働者を毎年自由に選択できるなど強い権限を有した。農地改革は大地主の所有を1カ村とし,これを超える部分は小作人,農業労働者に有償で配分された。農地改革は大地主の経済力を弱め,大半の大地主は国王の権力と石油収入に関連して強化された工業企業家に転化することができなかった。他方,有償で土地を配分された農民は石油収入による都市経済に引かれて都市へ流出し,耕作権をもたない農業労働者は配分がうけられず都市に流出せざるを得なかった。革命直後,イスラム的農地改革が唱えられ,86年には農業人口は319万人で就業人口の29%を占め,実数で21万人が増加した。なかでも農業労働者でも地主でもない自営農民が61万人増え,農業従事者の72%(1976年には57%)を占める。小麦生産は77年に550万tであったが,91年以降は1000万tを超える。

1956年に工業人口は13.8%であり,その90%は就業者10人未満の中小工場に就業した。大工場(50人以上)は約220,工場(10人以上)は合計で830が存在した。小規模な工場を中心とした伝統的産業構造は,第4次から第5次の5ヵ年計画期(1968-73,73-78年)で大きく変化し,1976年に工業人口は166万人で就業人口の19%を占め,1966-76年に約40万人が増加した。大工場は920に増え,その就業者は25万6000人(平均280人)に及んだ。外国との合併企業も約220社となり,なかでも26社では外国資本が51%以上を占めた。石油精製,化学,自動車など近代産業が発展し,石油精製プラントが建設された。しかし,工業部門ではこの時期に家族従業者も26万人増加し,民間の零細工場も増えていたのである。イラン革命は大型プラント工事を中止させ,外国企業との合併を廃止した。革命直後の西欧諸国との対立,続くイラン・イラク戦争による経済破壊と資金不足は,巨大工場の依存する外国の原材料・備品を不足させ,生産を大幅に低下させた。工業生産指数は77年を100とすれば89年には77に低下し,自動車の生産台数は旧体制の13万台からイラン・イラク戦争末期には2万台強に低下した。94年には5万3000台に増え,一応の回復をみせている。革命直後に大規模工場は国有化され,民間企業はわずかしか存在しない。工場稼働率は1989年に30%であったが,92年には90%に回復した。旧体制下ですでに稼働していた製鉄業,石油精製も拡充し,イランは小規模ながらイラン周辺地域への化学品,鉄製品などの輸出を進めている。加納 弘勝

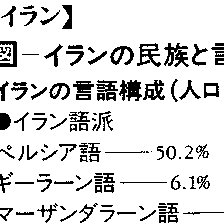

社会,文化 イランの民族構成は複雑である。これは言語の面に表れており,総人口6223万人(1996)のうち,ペルシア語を話す住民は約半数にしかすぎない。残りはペルシア語以外のイラン系,トルコ系(アゼルバイジャン語人口比20%強など)の種々の方言を用いている。

言語,宗教,人種,民族,生活形態の相違によって,イランには少数民族問題が存在している。都市では非イスラム教徒のユダヤ教徒,アルメニア人が閉鎖的な集団をつくり,ヤズド,ケルマーンなど高原中央部の都市にはゾロアスター教徒が多い。また,イラン北西部のウルミエ湖地方にはネストリウス派のキリスト教徒であるアッシリア人の村落が多数みられる。南西部のフージスターン平原の住民はアラブ系が主である。

少数民族問題は,生活形態,社会構造の違いとしても現れており,都市・農村の定住民に対立する遊牧民の問題として出てきている。遊牧民は,19世紀の初めまでは50%を超えていたといわれるが,その後の定住化政策によって現在では16.5%にまで減少している。代表的な遊牧部族としては北西部のシャーセバーン族 ,カスピ海南東部のトルクメン族,ザーグロス山脈に遊牧するクルド ,ロル族 ,バフティヤーリー族 ,クーフ・ガルースKūh Garūs,ママッサニーMamassanī,カシュガーイー族 ,ハムセKhamsehの諸部族,南東部のバルーチ族 が挙げられる。各部族の社会集団としての規模は20万~30万人程度であるが,クルドだけは定住化してしまったものも含めて,一説に200万人近い人口を擁するといわれている。

イランの社会は他の西アジア地域と比べると遊牧の比重が高いが,農業が依然として産業の基幹をなしていることに変りはない。イランの農村(デヘ)は,19世紀の後半に成立したマーレキ・ライヤト制 という,地主的土地所有のもとに組みこまれている。地主は都市に住みながら,農業経営と土地の管理をモスタージェル(差配人)とキャドホダー(村長)にまかせてザーレ(小作人)を使役している。小作人は地主から耕作権を与えられ,その見返りに地代を納める。地代の形態は2種類あり,カスピ海南岸の米作地帯では現金納の定額地代で,小作人の地位は比較的高い。これに対して高原地域では現物納の分益地代が支配的で,小作人は地主が開墾した〈飯場〉的な村で働く労働者的な性格が強く,自由度が低く,耕作権も弱い。サハラー制(ホラーサーン地方),ボネ制(テヘラン近郊)にみられるように個人に耕地が割り当てられず,組をつくって共同耕作を強いられているところもある。ファールス地方のマズラエ制の場合,耕作地を割り当てられていても毎年割替えが行われ,小作人と土地との結びつきの弱いところもある。農村には小作人よりも下のまったく耕作権をもたない日雇労働者(コシネシーン)も多数存在する。1963年以降,農地改革が実施に移されたが不徹底に終わった。

1956-76年の間に,イランでは都市化が急速な勢いで進んだ。とくに66年以降が激しく,75年には都市に居住する人口の比率は全人口の44.3%にまでなった。イランで都市というのは人口5000以上の集落のことをいうが,76年において都市の数は361であった。都市問題で目だつ点は都市間相互の不均衡な発展である。地方の中心都市として,俗に〈四大都市〉といわれるイスファハーン(67万),タブリーズ(67万),マシュハド(60万),シーラーズ(42万)などの大都市があるが(人口はいずれも1976),これと比べて首都テヘランへの人口集中度は異常なまでに高い。76年のテヘランの人口は450万,全人口に占める比率は13.4%であったが,イラン革命の直前は推定で600万人にまで膨張していた。この結果,モスタザフィーンという最下層の住民が,南部地区にスラム街を形成し,この都市問題が79年のイラン革命の遠因になったといわれる。イランの都市は,1920-30年代のレザー・シャー期に近代化されたが,伝統的な都市部分はその後もなお残っている。スーパーマーケット,銀行など新しい商業・金融機関が台頭しているにもかかわらず,バーザールは依然として輸入の1/3,小売業の2/3を抑えて流通部門を掌握している。

宗教については,1501年のサファビー朝の成立以来,イランはシーア派のうちの十二イマーム派 を国教にしている。この派のウラマーがもつ社会的な影響力は他のスンナ派諸国よりもはるかに強い。それはシーア派の高位のウラマーであるアーヤトッラーāyatullāh,モジュタヘドmojtahedの手にイスラム法を解釈,運用する法学者としての権利が認められていて,社会に秩序を与えていく機能をもたされているからである。レザー・シャー期に,民法,刑法等のヨーロッパ的な世俗法が制定されても,イスラムは信仰の面ばかりでなく,伝統的な法体系,社会規範として生きており,このような社会構造がイラン革命に際してホメイニーによって代表されるウラマーを台頭させることになったのである。彼らの力を経済的に裏づけているものは,モスク,マドラサなどの宗教施設に寄進された広大な土地(ワクフ)とバーザール商人などが寄付するザカート(喜捨)である。

教育は宗教教育と近代的な学校教育に分かれる。ウラマーの養成は村や町にあるコーランの読み書きを主として教えるマクタブ(アラビア語ではクッターブ )に始まり,それが終わるとマドラサ でイスラムの諸学問を学び,さらに学を究めたいと望む者は,宗教都市コム,マシュハドなどのマドラサで知徳ある高名なウラマーのもとで研鑽を積む。これに対して近代的な学校教育は1851年のダーロル・フォヌーンDār al-Fonūnの創立に始まった。この学校は高等教育機関で,ヨーロッパ式のカリキュラムで兵学,医学,薬学,ヨーロッパ諸語が教授された。この学校は1935年のテヘラン大学創立までイランの最高学府であった。初等・中等教育は高等教育に比べると遅れ,43年7月に初等教育が義務化され,6年間の中等教育が実施に移された。しかし,56年においても識字率は14.9%であり,これを是正するため63年より〈教育兵団〉が僻村に送られた。65年に学制改革の断行,74年に中学校までの教育費の無償化が行われ,大学も主要都市に置かれ総合大学化が図られた。坂本 勉

瀾】いらん

瀾】いらん 風の水を

風の水を (あ)げ、

(あ)げ、 瀾の

瀾の を

を すが

すが (ごと)し。

(ごと)し。