日本大百科全書(ニッポニカ) 「中国史」の意味・わかりやすい解説

中国史

ちゅうごくし

中国の歴史を記述する際、地理的範囲は、歴史的な見地から設定しなければならない。それはおおよそ清(しん)代の領域に一致し、いわゆる本部18省と、属領とからなり、属領は、現在、東北とよばれている満州、その西に接する内・外モンゴル、その南西の新疆(しんきょう/シンチヤン)(新疆ウイグル自治区)、さらに南の青海を含むチベットで、あわせて満・蒙(もう)・回・蔵とよばれていた地方である。

[宮崎市定]

先史時代

旧石器時代

北京(ペキン)南西の周口店で、更新世(洪積世)の中期、第二氷河期が終わってのち、気候が温暖に向かった第二間氷期の地層から、ジャワ原人(ピテカントロプス)に次ぐ古い人骨が発見され、北京原人Sinanthropus Pekinensisと学名をつけられた。これはその骨格から、ほぼ直立すること、伴出物により、火、石器を使用し、狩猟を行っていたことなどが推察される。その石器はきわめて簡単な人工が加えられたにすぎないので、これを初期旧石器という。以後、第三間氷期のころになって、石器の形状が進化し、地方色を帯びるようになったのは、異なる自然環境に応じて生活手段も分化したことを示している。このころのいわゆる中期旧石器時代遺物には、獣皮を剥(は)ぐための小形で鋭い細石器、また獲物の遺体を利用してつくった骨角器などを含む。最後の第四氷河期になって、われわれとほぼ骨格を同じくする現世人類が現れ、その石器は後期旧石器と称される。周口店の上部地層の山頂洞の遺物はこれに属する。

北京原人の骨の現物は、日中戦争中に日本軍によって持ち出され、河北(かほく/ホーペイ)省秦皇(しんこう)島付近で行方を失い、まだ再発見されていない。しかし解放後各地で旧石器時代人骨が発掘され、ことに北京原人よりもさらに古いとみられるものに、雲南(うんなん/ユンナン)省元謀(げんぼう)県で発見された元謀人、陝西(せんせい/シャンシー)省藍田(らんでん)県で発見された藍田人などがある。北京原人の年代はおおよそ23万~46万年前と推定されているが、新発見の両原人は60万~70万年前のものと考えられる。いずれも石器を製作使用し、狩猟を行っていたことは確かである。

[宮崎市定]

新石器時代

その後ふたたび気候が温暖に向かう第四間氷期の初期、すなわち中石器時代の遺跡は中国では現在まだ甚だ貧弱であるが、新石器時代に入ると、注目すべき現象は、その最古の彩色土器文化が西アジア方面から影響を受けたと推定される事実である。彩色土器は彩陶ともよばれ、表面を磨いた鉢や壺(つぼ)に黒・白・紅で文様を表した土器で、広く華北一帯に分布するが、それが1921年スウェーデンの学者アンダーソンが調査した河南(かなん/ホーナン)省澠池(めんち)県の仰韶(ぎょうしょう)遺跡から最初に出土したことにちなんで、この系統の文化を仰韶文化と総称する。

仰韶期遺跡の発掘調査も解放後になって目覚ましい成果をあげた。なかでも重要な発見は、陝西省西安(せいあん/シーアン)の東方にある半坡(はんぱ)遺跡、およびさらにその東方にある姜寨(きょうさい)遺跡の二つである。半坡遺跡は直径200~300メートルと思われる円形の周濠(しゅうごう)に囲まれた住居址(し)で、300近くの竪穴(たてあな)式住居を含み、彩陶のほかに多量のアワ、イヌやブタの骨が出土した。姜寨遺跡はこれよりも小形で、周濠も浅いが、全体として、より完全な形で発掘された。周濠の内側にはさらに木柵(さく)を巡らせ、数か所の出入口には望楼を備えていた。約100戸の竪穴式住居は5群に分かれ、おそらく氏族ごとに集居したものと思われるが、中央には共同作業場らしき広場があり、その片隅に家畜囲い場が設けられた。周濠の外側に接して数か所の共同墓地が存在する。これはまさに後世の都市国家の原型をなすものであり、その年代はいまからおよそ7000年前と考えられる。

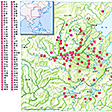

このような彩陶文化は陝西省、河南省のみならず、広く山西(さんせい/シャンシー)省、河北省より山東(さんとう/シャントン)省にかけて分布していたことも、近年の調査によって判明した。さらに同じ時代と思われる新石器文化遺跡が長江(ちょうこう/チャンチヤン)(揚子江(ようすこう))流域にも広がっていたことが、浙江(せっこう/チョーチヤン)省余姚(よよう)県の河姆渡(かぼと)遺跡が証明した。ここでは木造家屋、土器とともに稲籾(いねもみ)、農具などが発見され、すでに水稲栽培が行われていたことがわかった。これによって中国の江南文化は、黄河流域からの影響を受けて発達した比較的底の浅い文化であるという従来の通説に反省を加える必要が生じたと考えられる。

その黄河流域の仰韶文化も、かならずしも中国最古のものではなかったことを示唆するのは、甘粛(かんしゅく/カンスー)省秦安(しんあん)県の大地湾遺跡であり、これと類似するものに河北省武安県の磁山村、河南省新鄭(しんてい)県の裴李崗(はいりこう)などの遺跡があり、すでにヒツジやブタを飼い、アワ作を行っていたことが知られた。これらは一括して前仰韶期として扱われるようになった。

解放後の中国学界の動向には一種のナショナリズムの勃興(ぼっこう)がみられ、中国文化の起源を、他地域からの影響とするを潔しとせず、つとめて独自の発達と考えようとする。そこで仰韶期彩陶も、最初の発見者であるアンダーソンの西方起源説を否定しようとする傾向もみられる。

仰韶文化よりも遅れて、おおよそ紀元前2000年ごろに、これと系統を異にする黒色土器(黒陶)を特色とする文化が現れ、その最初の発見地である山東省歴城県の竜山(りゅうざん/ロンシャン)鎮(城子崖(じょうしがい))の名によって、竜山文化(ロンシャン文化)と称せられる。

黒陶は薄手のものが多く、還元炎で焼き固められるときに煤(すす)を吸い込んで黒色となったが、その表面をさらに磨いて光沢を出したものもある。この系統の文化は河南省、遼東(りょうとう)半島から四川(しせん/スーチョワン)省、甘粛省、そして台湾にまで及ぶが、周辺に広まると厚手になる。

中国の彩陶が西アジアの彩文土器と関係があることは一般に認められるが、彩陶と黒陶とは起源を異にするか否かについて定説がない。かつては彩陶が西方文化を代表し、黒陶がこれに対立する東方文化を代表し、後者が前者を圧倒したとする説が行われたが、このごろでは彩陶から進歩したものが黒陶であるとの説が有力である。黒陶は西アジアにもあるが、それと中国黒陶との関係はまだ確認されない。

旧石器時代は打製石器だけであるのに対し、新石器時代には磨製石器が現れる。したがって彩陶・黒陶遺跡からは磨製石器を伴出するが、まだ金属器は現れない。

[宮崎市定]

古代

伝説時代

中国の古伝説によれば、上古に三皇(伏羲(ふくぎ)、神農(しんのう)のほかに燧人(すいじん)、または女媧(じょか)、または祝融(しゅくゆう))、五帝(黄帝、顓頊(せんぎょく)、帝嚳(ていこく)、帝堯(ていぎょう)、帝舜(ていしゅん))の統治する黄金時代を経て、三代(夏(か)、殷(いん)、周(しゅう))の王朝が現れたという。そのうち三皇五帝は後世になってから付加された伝説で、三代以後が歴史性をもつものと認められる。ただ夏王朝の存在は孔子の時代から信じられていた古伝であるが、まだ考古学的には実証されていない。

[宮崎市定]

殷

そこで近年の考古学者は、中国文化の悠遠性を立証したい意欲も加わって、熱心に夏代の遺跡を探索した。その結果、まず候補にあげたのが河南(かなん/ホーナン)省偃師(えんし)県の遺跡である。この付近は青銅器を含む古代遺跡に富み、ことに県下の二里頭には長期にわたって用いられた住居址(し)があり、また壮大な宮殿の基礎が2か所あり、あるいは夏代のものかと推測されたが、これを含む地層は比較的新しく、むしろ殷代にあたることがわかった。別に現在の県城に近接して、雄大な古城址が発見され、数か所に城門を備え、宮殿と思われる基壇も散在している。これを文献と照合すると、この城郭は殷王朝初代の湯(とう)王の都、亳(はく)に比定できるという考えに落ち着いた。これよりも年代的に古いとみられる遺跡は各地に存在するが、王城らしいものはまだ見当たらない。確かにいえることは、古伝にいう殷代の存在はほぼ確実で、このころから中国人は城郭を築き、青銅器を使用していたことである。古伝によれば、殷王朝はしばしばその都を移したという。

最初に殷代の存在が認められたのは、20世紀の初頭、河南省安陽県から発見される甲骨に刻せられた文字(甲骨文字)が殷代の記録であることが研究され、したがってこの付近が殷墟(いんきょ)、すなわち殷王朝の都の廃墟にほかならないことが推測された。さらに県下の小屯(しょうとん)村を中心として続々と大規模な墓葬が発掘されたので、いよいよこの地が、伝説上で周の武王に滅ぼされた殷の紂王(ちゅうおう)、およびその前代の都城址に違いないと考えられるようになった。ただしまだ城郭が発見されていないのは、探索の方法に疑問があるからで、小屯付近は本来墓葬専用の地域であり、都城址はもっと平坦(へいたん)部で安陽県城の近くに求めるべきではないかという有力な異説がある。

殷人が使用した青銅器の起源はまだ明らかにされていないが、その準備時期とみられる青銅器時代遺跡が中国で発見されないことから、この金属文化はおそらく西アジア方面ですでに発達したものが輸入されたものであろうと推察される。殷は、西方の陝西(せんせい/シャンシー)省内の渭水(いすい)の盆地に興った後進民族、周によって滅ぼされるが、これが伝説上では悪虐な殷の紂王に対する有徳な周の武王の革命(殷周革命)として物語られる。ただし、その実年代がはたして古伝のように紀元前1120年ごろであるかは疑問であり、前1050年ごろと考えられている。概して考古学的研究は進めば進むほど古くさかのぼることができるのに反し、記録にみえる年代は研究の進むにしたがって新しくなる傾向がある。

[宮崎市定]

周

殷周革命ののち、長期にわたる史実の空白な時代があり、西周時代とよばれる。伝説によれば、周12代の幽(ゆう)王が異民族の侵入を受けて殺され、その子平王は従来の都、陝西省内の鎬京(こうけい)(西安(せいあん/シーアン)市長安県南西)を捨て、河南省内の洛邑(らくゆう)(洛陽(らくよう/ルオヤン)市)に遷都した。その年代は前770年とされるが、このころからのちの年代は信じてよいであろう。以後を東周の世といい、前722年以後240余年間は孔子が編纂(へんさん)したといわれる年代記『春秋』に記載されているので春秋時代と称せられる。

[宮崎市定]

春秋=都市国家時代

中国古代の社会はあたかもギリシアにおけるように、都市国家が割拠した状態にあり、後世のような統一国家はまだ出現していなかった。諸国は緩慢な同盟をつくり、殷や周を盟主としたにすぎなかった。ただし文化はほぼ均一化され、殷、周を祖国として模倣に努めたと思われる。当時の中国が自ら華夏、中華と誇った理由は、彼らが農民であるのにかかわらず、城壁を巡らした都市内に住居した点にあり、周囲の異民族は遊牧、狩猟、または採集生活の必要から散居していたのである。

都市国家の形状は初めは概して小さく、3000家を超えるのはまれであったという。城郭の内部はさらに道路によってくぎられた里という単位に分かれ、里の周囲にも牆壁(しょうへき)が設けられ、閭(りょ)という門から出入りした。耕地は城郭外にあり、人民は毎日城門を出て農地で働き、暮れには城内の里に帰った。城内には市(いち)が設けられ、市を中心として交易がしだいに盛大に赴いた。殷、周の国家も実はこのような国家のなかで特別に強大なものにすぎなかった。

[宮崎市定]

戦国=領土国家時代

周の文化が地方に伝播(でんぱ)するにつれ、各地に強力な都市国家が台頭した。春秋時代にはそれが十二諸侯と称されたが、とくに斉(せい)と晋(しん)とが強大であり、周にかわって都市国家群に号令し、その王国は覇者(はしゃ)と称せられた。斉の桓公(かんこう)、晋の文公などあわせて5人は「春秋五覇」として知られる。この間に繰り返された同盟や戦争の結果、強国は弱国を侵略して自己の領土とし、都市国家群は整理されて、七つの強大な領土国家の出現をみるに至った。中央に晋が分裂して生じた韓(かん)・魏(ぎ)・趙(ちょう)の3国があり、北に燕(えん)、東に斉、南に楚、西に秦(しん)があった。これ以後を戦国時代(前403~前221)と称し、互いに利益を求めて死闘を続けた。

戦国という名の示すように戦争による消耗を繰り返しながら、中国の社会は発展の一途をたどったが、これは中国の文化がますます異民族の間に浸透し、中国商品の見返りとして黄金が流入して経済の好況を促し、同時に奴隷が輸入されて労働力の不足を補ったためとみられる。中国における鉄器使用の起源もまた明らかでないが、世界史の大勢からみれば、古く西アジア方面で流行したものが中国に輸入され、春秋戦国時代において大いに普及したと考えられる。鉄製の多量の武器と、北方から騎馬戦術が輸入されて、戦争の勝敗が決定的となり、これによって戦国分裂の形勢を一転して統一に向かわせた。

[宮崎市定]

秦・漢=古代帝国

7国争覇戦の結果は、意外にももっとも後進であった秦の勝利に帰し、始皇帝のときに6国を平定して天下を統一した(前221)。中国史上最初の大統一であり、中国本部の領域がほぼこれによって定まった。始皇帝はこの新領土を確保するため、北方の国境に万里の長城を築いて、遊牧民族の侵入に備えた。また最初の統一君主たる皇帝の称号にふさわしい壮麗な宮殿を建てて人民に威光を示し、自己のために広大な陵墓を造営して、その位を万世の子孫に伝えようとした。1974年以降、彼の陵墓である始皇帝陵が発掘調査されてきたが、その陪葬として数千体の等身大の陶俑(とうよう)(陶製の人間や動物を模した副葬品で兵馬俑ともいわれる)が発見されて、大いに世人を驚かした。

秦の勝利の原因は、人民が勇猛であり、しかもいち早く当時最新の技術である鉄製武器と騎馬戦術を利用したためであった。しかし、文化的に未発達であったことは征服者として新領土を支配するときに大きな障害となり、始皇帝の死後、地方における新旧勢力合同の反乱を招き、都の咸陽(かんよう/シエンヤン)が陥って滅亡した(前207)。

秦を滅ぼすのにもっとも有力であったのは旧勢力を代表する楚の貴族項羽(こうう)であるが、新勢力を代表する庶民出身の劉邦(りゅうほう)と争い、劉邦が勝って天下を統一し、漢王朝の初代、高祖となり、都を長安に定めた(前202)。漢は秦に敵対して興った王朝であるが、秦にかわって天下を統一すると、皇帝制や郡県制など、秦の政策を踏襲する点が多かった。周代の主権者は王と称したが、戦国の君主はいずれも王と称して相対立したので、秦王が天下を統一すると、三皇五帝の称をあわせて皇帝と名のった。漢もこれに倣ったが、皇帝は単に中国人の君主であるだけでなく、全人類の主権者で、したがって世界にただ1人しか存在しないものであるとされた。周代には王以下の諸侯が領土人民を私有し、その地位を世襲したが、秦はそのような封建制を廃し、天下を郡に分け、郡の下に県を置き、郡守、県令を中央から派遣して人民を支配させたが、漢もおおむねこれに従った。

そもそも古代史は、割拠的な都市国家が併合されて領土国家となり、さらに統一されていわゆる古代帝国が出現する過程であるが、漢王朝はペルシアのアケメネス朝やヨーロッパのローマ帝国と並んで代表的な古代帝国であった。その支配する人民の数はいずれも6000万内外と推定され、中国の皇帝は西アジアの「諸王の王」に相当する。君主の尊厳化とともに人民に対する指導原理が必要となり、漢第7代の武帝は、春秋末期に現れた孔子の儒教を採用して国教のような地位を与えた。

武帝は北方に新興の遊牧国家匈奴(きょうど)と争い、これに打撃を与えて、それが漢に降伏する端緒をつくった。また中央アジアを通じて西アジアと貿易を開いた。しかし、この貿易は漢の黄金が西方に流出する結果を招き、中国の経済がしだいに不況に陥った。これに伴って社会の底辺にある郷(きょう)、亭(てい)組織が崩壊し始めた。

都市国家は漢代になると単なる自治組織として残存するものがあり、ほかの新興集落と並んで郷、亭と称せられ、内部がさらに若干の里に分かれ、いずれにも土着の有力者がいて地方自治にあたっていた。しかし経済界の不況により、金銭を入手することが困難となり、自給自足の方向に逆戻りして、荘園(しょうえん)経営が盛んとなった。すなわち、有力者は城外の遠い所に地を選び、人民を招いて客として開墾耕作にあたらせ、しだいに土地と人民を私有しだした。逆にいえば、政府はこのような荘園所有主の豪族に権力を奪われて弱体化してきたのである。

漢代の文物は従来は伝世品が少なく、わずかに文献や画像石、または甘粛(かんしゅく/カンスー)省居延(きょえん)から出土の木簡(居延漢簡)、朝鮮楽浪の遺品などによって、その一部をうかがうにすぎなかったが、解放後になって貴重な文化財の発掘が相次ぎ、当時の進歩した生活状態をそのまま目にすることができるようになった。なかでも湖南(こなん/フーナン)省長沙(ちょうさ/チャンシャー)市の馬王堆(まおうたい)漢墓、軑(たい)侯墓からの絹帛(けんはく)に描かれた絵画、河北(かほく/ホーペイ)省満城県の中山王墓からの黄金糸でつないだ玉衣などの発見は大いに世人を驚かした。

漢の末期、大臣王莽(おうもう)は漢にかわって天子となり、政治、経済の正常化を図ったが、失敗して内乱に倒れ、漢の一族中から光武帝劉秀(りゅうしゅう)が現れ、漢を復興した。だが、この後漢(ごかん)代(25~220)になっても前漢からの趨勢(すうせい)は改まらず、後漢王朝とともに古代帝国そのものが没落してゆく。

[宮崎市定]

中世

三国

古代没落の端緒をつくり、さらに中世を特色づけたのは異民族の活動であった。後漢(ごかん)王朝が黄巾(こうきん)の乱によって衰微した際、王室を擁して専横を行い、敵対する諸将と戦って天下を分裂に陥れたのは、董卓(とうたく)に率いられた異民族出身騎兵の集団であり、董卓の死後は呂布(りょふ)に率いられて地方を混乱に陥れた。最後に群雄を討平して華北を統一した曹操(そうそう)の軍中にも異民族出の軍隊が多かった。曹操の子曹丕(そうひ)は漢を奪い、魏(ぎ)王朝を建てたが、四川(しせん/スーチョワン)省には漢の一族である劉備(りゅうび)の蜀(しょく)、長江(ちょうこう/チャンチヤン)(揚子江(ようすこう))中・下流には豪族孫権(そんけん)の建てた呉があり、三国が分立する時代となった。三国のうち、蜀がまず魏にあわせられ、魏を奪った晋(しん)の武帝は呉を滅ぼして天下がふたたび統一された(280)が、朝廷における有力な王族や官僚の間に勢力争いが絶えず、君主権は確立しなかった。

[宮崎市定]

貴族制社会

後漢以来官吏の地位が世襲化する傾向を生じ、代々大官を出す貴族が特権階級として認められるようになった。三国の魏はその成立の初め、人材本位の官吏登用を行うために、九品官人(きゅうひんかんじん)法(九品中正)を制定し、官吏志望者の才能徳行を審査して9等に分け、それに応ずる官位に初任した。しかし、ちょうど貴族政治の興隆期にあたっていたので、この制度は逆に家格の高下によって個人の等級が定められ、ますます貴族制度を助長する結果を招いた。

晋初、貴族間の競争が激しくなり、朝廷に陰謀が行われ、兵力を握った王室の一族が互いに武力衝突を繰り返して、いわゆる八王の乱を引き起こした。この際に後漢以来中国に帰服し内地に移住していた匈奴(きょうど)などの異民族が蜂起(ほうき)して独立政権を建て、華北では晋が滅びて(316)五胡十六国の戦乱となった。その状態はローマ帝国末期以後のゲルマン民族大移動を思わせるものがある。

五胡のなかで最後まで勝ち残ったのは鮮卑(せんぴ)族であり、北魏王朝を建てて華北を統一した(439)。先に華北で滅びた晋は江南に走り、いまの南京(ナンキン)を都として長江(揚子江)流域以南を保って東晋となり、北方の五胡と対抗したが、このころ宋(そう)に位を奪われ、南北朝対立の時代に入る。南朝(420~589)は宋、斉(せい)、梁(りょう)、陳の短命王朝が相次ぎ、北朝は北魏が東・西に分裂し、東魏は北斉に奪われ、西魏を奪った北周は北斉をあわせたが、まもなく隋(ずい)に奪われ(581)、隋の文帝(楊堅)は南朝陳を滅ぼして、久しぶりに天下が統一された。彼は君権を強化するには貴族の既得権を制限せねばならぬと考え、九品官人法を廃し、官吏登用には、もっぱら個人の才能を客観的に試験する科挙の制度を始めた。

[宮崎市定]

唐

文帝の子煬帝(ようだい)は大運河を開削して中国の南北を連絡した。しかし、対外的に積極政策をとり、高句麗(こうくり)征討に失敗し、内乱が起こって国が滅びた。このとき長城の国境守備軍を率いて隋の都長安を占領し、群雄を平らげて唐の高祖(在位618~626)となったのは李淵(りえん)であり、2代太宗、3代高宗の間に北方の遊牧国家突厥(とっけつ)を平定し、高句麗を滅ぼして大領土を建設した。隋も唐も中国人の王朝であるが、その伝統は北朝を受けており、官吏や軍人にも異民族出身が多かったので、ヨーロッパにおけるカロリング朝にも比すべきものである。唐の勢力が西方へ伸びると、ペルシア、アラビアの文化の影響を受けるようになった。

しかし唐の大統一は、分裂傾向の強い中世であったため、対内的にも対外的にも永続しなかった。内部では高宗の皇后武氏(ぶし)(則天武后)による簒奪(さんだつ)、中宗の皇后韋氏(いし)(韋后)による内乱が起こり(武韋の禍)、外部では突厥にかわってウイグルがモンゴルで強盛となった。韋氏の乱を平定した玄宗(げんそう)の在位(712~756)の前半は一時的に富強を取り戻したが、晩年には異民族軍隊を率いた安禄山(あんろくざん)の反乱(安史の乱)にあい、天下はふたたび分裂の方向に向かった。反乱が平定されたのちも、その結果として生じた軍閥の割拠、異民族の侵入によって、唐の実際に支配する領土が狭まり、この窮境を切り抜けようと唐政府は、北朝以来の均田法を改めて両税法を採用し、新たに塩、茶などの専売を行って税の増収を図り、武力よりも経済を重視する財政国家ともいうべきものに変質した。

漢代の郷・亭制が崩壊したのち、中世に入ると城郭都市と農民村落とが併立する状態となり、都市は政治・軍事の拠点となり、商・工業が行われたが、農民は城郭を去って農村に住居した。都市・農村を通じて仏教が流行し、仏教は帝王・貴族の保護を受けるとともに、また農民の保護者となった。唐政府の新経済政策の実施と並行して、都市における商業が飛躍的な発達を遂げ、次の新時代を開く出発点となる。

[宮崎市定]

五代

君主権の不安定により政治上の混乱はますますその度を深め、黄巣(こうそう)の乱によってほとんどその存在意義を失った唐王朝は、黄巣の旧部下であった太祖朱全忠(しゅぜんちゅう)の後梁(こうりょう)に位を奪われた(907)。後梁を倒した後唐(こうとう)は異民族出身であり、続く後晋(こうしん)、後漢(こうかん)も同じ異民族出身である。次に後周(こうしゅう)に名君世宗柴栄(さいえい)が現れ、唐末以後南方に割拠した諸国の平定が待望されたが不幸にも早世し、その事業は次の宋の太祖趙匡胤(ちょうきょういん)・太宗趙匡義(ちょうきょうぎ)の兄弟に継承された。

唐滅亡後、五代十国(907~960)の戦乱はヨーロッパにおけるカロリング朝分裂以後の混乱に比すべきものであるが、中国では五代50余年ののちに平和が回復されたのに反し、ヨーロッパではさらに神聖ローマ帝国から大空位時代へと数百年にわたる無秩序時代が継続した。ヨーロッパは地形上、割拠的傾向が他の世界より深刻であるのを特色とする。なお、唐代までを古代とする時代区分法も行われているが、それでは世界史と関連して説明するのがむずかしい。

[宮崎市定]

近世

宋

五代の諸国は唐代の財政国家の性質を受け継いだ。これは時代がそうさせたのであって、中国の産業は唐末から飛躍的進歩を遂げた。燃料に石炭を使用することが始まり、ことにそれを製鉄に利用することによって鉄の生産が容易となった。火力の支配は製陶の技術を完成させた。絹や茶の産額も増加し、大運河による交通の利便は、地方的な産物を全国的な商品と化し、さらにそれが外国へも輸出されて出超となり、中国はふたたび経済的好況の時代を迎えた。このような時勢を背景として宋(そう)の統一が行われたのである。国策の基調はあくまで財政のうえに置かれたので、唐の初期のような武力国家とは異なり、対外的に華やかな武功をたてることはほとんどなかった。しかし、国内に対しては、経済を統制することによって、強固な中央集権政治を完成した。宋の方針は、文人官僚の手で財政を中央に掌握し、その財政で中央直属の軍隊を養い、この軍隊を地方に派遣して国防にあたらせる。軍隊を直接握っている武官には政治・民政に関与させず、中央の軍政をつかさどる大臣にも戦時の司令官にも、文官を任用した。

[宮崎市定]

天子独裁と官僚制

このような文官の中心を占めるのは科挙出身の官僚であった。唐代の科挙は官庁で行う資格試験にすぎず、貴族制を完全に脱却することができなかったが、宋代になって科挙の最後の段階に天子自らが試験官となって行う殿試が付け加えられ、これによって天子と新進士との間に親分と子分のような親密な関係が生じた。唐代まで貴族と庶民との間には大きな階級の落差がある一方、天子と大臣・外戚(がいせき)との間の家格の差異はきわめて小さかった。それが宋代になると、天子と大臣・外戚との間には大きな格差が生ずる一方、官僚と庶民との間にあまり大きな差異は感じられず、むしろその差異は貧富の差に還元される性質のもので、家柄の差ではなくなった。

そこで宋以後、天子の地位が安泰となり、中世の間、不断に行われた禅譲形式の革命は行われなくなった。天子は政治上には独裁権力を振るうことができた。この独裁というのは個人的な専制の意味ではない。政府の諸機構がすべて天子の手に握られ、あらゆる政策上の決定は最後に天子の決裁を経ることになり、もしそれがなければ何事も実施に移すことのできない制度の意味である。この制度は天子の個人の恣意(しい)をも束縛することになっており、宋の天子は中世の天子ほど個人的な自由をもたず、したがって暗愚な天子による弊害も目だたなくなった。

一方、中世的な特権貴族は唐末五代の戦乱の間におおむね衰亡し、宋初の官僚は庶民からの成り上がり者であった。科挙制の確立により、以後も庶民から高官に上る道が開かれていた。しかし、そこに大きな障害となったのは、同時に社会に貧富の差が生じたことである。科挙に応ずるには相当長期にわたる勉学を必要とし、これにはそれだけの経済力を必要とする。そこで経済力のある家は子弟を教育して科挙を受けさせ、それによって子弟が進士となればふたたび官につき富を得ることができる。そういう機会のない貧民はいつまでも社会の下位に甘んじなければならなくなる。ここに社会は貧富の両階級に分かれてそれが固定する傾向を生じた。

上層の読書人、または士大夫(したいふ)階級はその子弟を教育して代々官僚とするのに努める一方、その財産を商業に投資し、あるいは土地を買って地主となった。土地は佃戸(でんこ)(小作人)に貸して小作料を徴収したが、地主と佃戸との関係は中世における荘園(しょうえん)主と部曲(上級賤民(せんみん))との間のような身分関係ではなく、もっぱら経済関係であった。佃戸は契約によって地主の土地を小作するのであるから、部曲のように身分的に地主に束縛されるのでなく、土地を返して契約を解消することができた。ただ政府は地主を保護する政策をとり、契約中は地主が佃戸に対し若干の法律上の優位を有することを認めた。しかし、これはヨーロッパにおける農奴に対するような過酷なものではない。

宋代は平和の永続と、知識階級の指導によって文化の進歩は目覚ましいものがあった。印刷術が普及して活版の発明すらあり、コンパス(羅針盤)、火薬も実用に供せられた。これはヨーロッパにおけるルネサンス段階に相当する進歩である。

[宮崎市定]

遼・金・元

中国文化の発達は北方遊牧民族にも大きな影響を与えた。中世の間、モンゴルでは、進歩した西アジアに接するトルコ民族が強盛で東へ向かって攻勢をとった。しかし唐末から、中国に接する東部のモンゴル系の契丹(きったん)が強力となり、モンゴル、満州から中国領の一部を含む大帝国遼(りょう)を建設して栄えた。これには中国から伝えた製鉄法の利用があずかって力がある。

12世紀に入って満州から興った女真(じょしん)族の金(きん)はまたたくまに成長し、遼を滅ぼし、宋の都開封(かいほう/カイフォン)を陥れて華北を奪い、宋は江南に逃れ、杭州(こうしゅう/ハンチョウ)を仮の都として南宋となった(1127)。新文化の刺激による東北方民族の躍動はさらに続いて、モンゴル民族による空前の大征服王朝の出現となる。東方では金と南宋を討滅し、西方では西アジア一帯を平定し、ヨーロッパの中心近くまで兵を進めた。これは中国の鉄とモンゴルの馬との結合の結果ということができる。

[宮崎市定]

明

一時的な武力の優位によって中国の征服者となったモンゴル族の元(げん)王朝(1271~1368)も、人口数と文化的な劣位はいかんともしがたく、やがて中国人(漢民族)の明(みん)の太祖朱元璋(しゅげんしょう)によってモンゴルへ追い返された。明の政治方針は、独裁制の陥りやすい欠点である帝王のエゴイズムによって歪曲(わいきょく)され、すべてが王朝の利益のために運営され、極度の監察政治と恐怖手段によって国内の反抗を抑えようとした。人民の外国貿易は単なる政治上の利便のために犠牲にされ、鎖国政策の名の下に過酷な統制を加えられた。これに対する人民の反抗と外国の抗議とが、やがて明を滅亡に導いた。

[宮崎市定]

清

国境貿易紛争に端を発した満州の女真民族の独立は清(しん)朝の成立となり、国内に財政の困難、宦官(かんがん)の跋扈(ばっこ)、綱紀の退廃などの難問題が山積した明王朝は、しだいに敗色が濃くなり、内乱のために自滅すると、清の順治(じゅんち)帝が北京(ペキン)に入り、かわって中国の支配者となった。清は康煕(こうき)帝、雍正(ようせい)帝、乾隆(けんりゅう)帝の3代にわたって自己の武力と中国の経済力を結合して大征服を行い、その勢威はパミール高原を越えて西に及んだ。

宋代に成立した優秀な新文化は、モンゴルの大征服に伴って西アジアに伝わり、さらにこれがヨーロッパのルネサンスに刺激を与えたと思われる。こののち西洋の文化は急激な発展を遂げ、いわゆる地理上の大発見の時代になり、明末には耶蘇(やそ)(イエズス)会士がその新文明をもたらして渡航し、大いに中国人の耳目を驚かした。しかしそれがルネサンス段階の文化にとどまっている間は、別に中国の脅威とはならなかった。北方からロシアが満州に南下しても、清の康煕帝は兵を出して対決し、これを阻止して余裕があった。しかしヨーロッパがやがて産業革命を経過し、さらにいっそう新鋭の文化をもって清に迫ると、中国はこれに対抗する手段がなかった。

[宮崎市定]

近代

西欧勢力の侵入

古代と中世、中世と近世とはいわば互いに対立・否定しあう関係にあり異質的な推移であるが、近代は近世をさらに推し進めたもので最近世といってもよく、具体的にはルネサンス段階から進んで、産業革命段階へ飛躍したあとの時代をさす。中国もこの世界的な動きのなかに巻き込まれる。

清朝の政治は異民族支配下であるにもかかわらず、公平にみて明代よりも優れた点がある。とくにその前半は経済界の好況と相まって平和が永続した。しかし、この間に貧富の差が拡大し、富者の奢侈(しゃし)の増長、官僚の綱紀の弛廃(しはい)などが甚だしくなり、ことに官僚による搾取は広東(カントン)におけるイギリスなどの外国商人をも苦しめた。産業革命が一段落して意気のあがったイギリスは、アヘン戦争を起こして清朝に打撃を与え、両者の関係は一転してイギリスが優位を占め、中国の国益は次々にイギリスを先頭とする欧米諸国によって侵占され、やがては日本もそのなかに加わるようになった。

アヘン戦争の結果である南京(ナンキン)条約(1842)、およびそれ以後の諸条約によって、中国は従来恩恵として許可していた外国貿易(朝貢貿易制度)を、逆に義務として課せられるようになった。その税率は輸出入とも従価5分の低率に押さえられ、保護関税によって自国の産業を育成することができず、さらに太平天国の乱を契機として関税自主権を失い、外人税関吏の手によって徴収された関税はまず外債の支払いにあてられた。イギリスに香港(ホンコン)、ロシアに満州北方を割譲したほか、安南(現在のベトナム)など朝貢国に対する宗主権を失い、国内の要所に外国の租界が多く設けられて、清朝の主権が及ばなかった。さらに日清(にっしん)戦争により台湾を割譲、朝鮮に対する宗主権を失ったほか、租界における外国人の企業を認めるに至った。加えて外国による勢力範囲の設定があり、中国領土は外国によって分割される危険が感じられたが、もっとも大胆な侵略国であるロシアの南進が日露戦争によって阻止され、中国は半植民地の状態にとどまった。

日本の目覚ましい進歩は日清戦争、義和団事件(北清事変)、日露戦争によって証明され、中国人に大きな衝撃を与え、革新運動を誘発した。日清戦争直後には康有為(こうゆうい/カンユーウェイ)らの唱える、明治維新を手本とした漸進改革論が盛んであったが、いわゆる戊戌(ぼじゅつ)の変法によって失敗し、続いて起こった排外を目的とした義和団事件はいっそう清朝を窮地に追い込み、日露戦争後は一転して孫文(そんぶん/スンウェン)らの唱える革命運動が盛んとなった。

[宮崎市定]

中華民国

辛亥(しんがい)革命によって清の宣統(せんとう)帝(溥儀(ふぎ/プーイー))を退位させ、共和制の中華民国を建設(1912)したのは、表面は革命党の大きな成功のようにみえて、実は袁世凱(えんせいがい)を頭とする軍閥に成果を横取りされたのであった。以後20年近く中国人民は軍閥の圧制に苦しめられる。しかしこれまでの間に、中国の近代化、革命達成の条件はしだいに成熟しつつあった。外国租界の存在は、新思想を育成普及し、新聞・雑誌による情報活動を活発にし、労働者に新技術を習得させるに役だつ一面もあった。また第一次世界大戦は中国の国際的地位を相対的に向上させた。

孫文は広東を根拠として中国の武力統一を志し、中国国民党に中国共産党を加入させ(第一次国共合作、1924~27)、ソ連の援助を求めたが、彼の死後、後継者の蒋介石(しょうかいせき/チヤンチエシー)はその方針を受け継ぎ、北伐の途に上り長江(ちょうこう/チャンチヤン)(揚子江(ようすこう))流域に進出した。しかし、ここで南京事件が起こり、蒋介石の四・一二事件(上海クーデター)により国共は分裂した。蒋介石はソ連と断交して、イギリス、アメリカの後援を得、北伐を続行し、軍閥張作霖(ちょうさくりん/チャンツオリン)を追い落として北京(ペキン)に入り、張作霖の子、張学良(ちょうがくりょう/チャンシュエリヤン)も帰順したので、ほぼ中国全土を統一することができ、南京の国民政府が正統の政府となった(1928)。

この間に疎外され敵視されたのは日本とソ連である。日本は「満州国」政権を樹立してその特殊権益を擁護することを図ったが、中国人の反抗が強まり、「満州国」を維持するために華北に出兵し、さらに華中、華南に進攻、戦線を拡大し、ついに日中戦争に突入するに至った。日本は南京を占領すると対日協力の汪兆銘(おうちょうめい/ワンチャオミン)政権を樹立し、外国の租界などの権益を収めてことごとくこれに還付した。第二次世界大戦でドイツに続いて日本が降伏すると、重慶(じゅうけい/チョンチン)に移っていた国民政府は南京に帰り、外モンゴルを除く中国のほぼ全域を平定したほか、台湾を日本から接収した(1945)。

蒋介石は先にソ連と断交した際、中国共産党をも弾圧した。共産党はあるいは地下にもぐり、あるいは地方に解放区を設けて立てこもった。ソ連は中国共産党の将来に嘱望し、陰に陽にこれを援助した。日本軍の進攻が急になると蒋介石はふたたび共産党と和解し(第二次国共合作、1937~1946)、協力して日本にあたることになったが、その間に共産党の勢力は着々と増大していった。共同の敵とした日本が敗れると、国民政府と共産党はまたもや敵対して死闘を繰り返さねばならなくなった。このとき、国民政府は日本占領地の接収に手段を誤るなど民心を失い、共産党に反攻されて、連戦連敗し、ついに台湾に退いた。一方、勝利を得た共産党は北京を都として革命政権を樹立するに至った。

[宮崎市定]

現代

中華人民共和国の成立

1949年10月1日、中国共産党は北京(ペキン)において、中華人民共和国の成立を宣言し、以後毎年この日を国慶節として祝賀することになった。そして同年中に解放軍は大陸から国民政府軍を追って、ほぼ全土を平定することができた。しかし中華人民共和国の前途には内外にわたって困難な問題が山積していた。

国家組織の面で、党をもって国を治めるという方針に変わりはないが、党がそのまま国となるのでなく、別に人民全体を代表する国家形態をつくりあげる努力がなされ、満18歳以上の男女を選挙権者と同時に被選挙権者とした選挙により、各界の人民代表1226名を北京に集め、1954年9月、全国人民代表大会第1回会議を開催し、憲法その他の重要法案を可決し、国家主席毛沢東(もうたくとう/マオツォートン)、人民代表大会常務委員長劉少奇(りゅうしょうき/リウシャオチー)、国務院総理(首相)周恩来(しゅうおんらい/チョウエンライ)などを選出した。

ここに中華人民共和国はその創業期を終えて、守成期に入ったわけである。もしこれが前代の王朝革命であったならば、法制をたて制度を整え、社会に秩序と安定を与えれば、人民は自由に経済を復興し、文化を進展させてゆく。しかし、今回の場合は、人民を放任して従来の資本主義の道を歩ませてはならず、まったく新たな共産主義社会を建設しなくてはならない。そのため守成期といっても、それは依然として革命の連続であり、社会は流動的な状態を脱しえないのである。中国政府が辺地の延安から、文化が古く、したがって因習の深い北京に進出すると、早くもその幹部党員の間に、汚職、浪費、官僚主義などの好ましからざる傾向が現れ、党はこの3者を排除するため、いわゆる三反運動(貪汚(どんお)、浪費、官僚主義に反対する)を唱導しなければならなかった。これは最大の難事であって、現在でも完全に成功したとはいえない実状である。

このような整風運動と称する粛清は、文芸・学術の分野にも向けられ、そのたびごとにあいまいな嫌疑で犠牲者が続出した。初期に有名だったのは1955年党幹部の作家である胡風(こふう/フーフォン)に対するブルジョア思想批判で、彼は四方から集中攻撃を受け、逮捕投獄されること23年ののちに、ようやく釈放され復権を認められた。

中国共産党政権はその支配に帰した地域において、旧地主の土地を没収して小作民に分与したが、1953年より第一次五か年計画に着手し、ソ連式の重工業国家建設を目ざした。これを成功させるためには、その裏づけとして、農業の振興が必要なので、生産を増大させるために農村の共産化を図り、1955年より生産合作社(後の人民公社)を組織した。しかしこの政策は地方に混乱を引き起こし、生産の減退を招いた。党中央では、これは共産化の不徹底なためと速断し、1958年から農民の協同化に拍車をかけ、大躍進と称して生産増大を強要した。この結果いよいよ生産縮減を招いたので、1959年の全国人民代表大会はこの失敗を反省し、劉少奇を国家主席に選んで、方針の変更を定め、毛沢東を党主席として実権から遠ざけた。農業は1959年から3年間連続して大凶作となり、未曽有(みぞう)の国難に直面したが、新政府は行きすぎた農村の公社化を中止し、農家の自留地を認め、自由市を復活して、農民の生産意欲の増進に努めた。この調整政策が功を奏し、1962年ごろには生産も回復して危機状態を脱した。

[宮崎市定]

文化大革命

このような調整策は、共産主義の原理、少なくとも毛沢東の初意と相反するものであった。そこで毛沢東は同志を糾合して奪権を計り、軍部の林彪(りんぴょう/リンピァオ)と語らって背後を固め、青少年を紅衛兵として動員し、いわゆる文化大革命を推進した。学校、工場には大字報を貼(は)り出して、幹部を攻撃してその地位を辞退させ、地方の政府、党の幹部もこれに同調しない者を追放した。最後に国家主席劉少奇、党総書記鄧小平(とうしょうへい/トンシヤオピン)、およびその派の幹部は総退陣し、毛沢東が返り咲いたが、このころは毛の指導力が衰え、かわって林彪が実権を握り、毛夫人の江青(こうせい/チヤンチン)、および新進の王洪文(おうこうぶん/ワンホンウェン)、張春橋(ちょうしゅんきょう/チャンチェンチヤオ)、姚文元(ようぶんげん/ヤオウェンユアン)らのいわゆる四人組がこれに続いた。

文化大革命運動の初意はあくまでも言論による闘争であり、武力や暴力を用いてはならない定めであり、そのため周恩来も文化大革命に同意したのであったが、実際にこの運動の主力が青少年の手に移ると、群衆心理に駆られた暴徒の破壊衝動を遮るものがなく、学校は教師が追放されて休校、工場は資本主義的な機械がことごとく破棄されて休業に陥り、古跡仏寺も封建の遺物として破壊された。さらに皮肉なのは、先に胡風批判に加担した著名な学者・作家で迫害されて自殺した者が少なくなかったことである。この暴動が収拾されて秩序が回復したのは1969年ごろであった。

毛沢東は党主席たる実権を回復したがまったく指導力を失い、林彪や江青の妄動を抑えることができなくなっていた。林彪は毛沢東の著述のなかから語句を選んで、『毛主席語録』を編集し自ら序文をつくって載せ、全国民、ことに学生・青少年の日常暗唱すべき宝典とした。これによって毛沢東が偶像化されるとともに、林彪はその使徒として第二の位置を占めることが明示された。さらに党全国代表大会において、林彪は毛の後継者として次期の党主席たることを指名され、これを党規のなかに書き込ませたのは行きすぎであった。とくにこれに反発したのは江青一派であり、激烈な党争が繰り返されたにもかかわらず、その情況はすこしも外部に知らされなかった。これは紅衛兵らの奪権党争においてもその言論には枠がはめられており、毛沢東、周恩来、林彪の3人に対しては批判が禁じられていたと思われるからである。しかし実際の軋轢(あつれき)はいよいよ増長して、最後には発火点に達し、身の危険を感じた林彪は国外脱出を計り、飛行機に乗ってソ連(当時)方面に向かったが、内モンゴル上空に差しかかって墜死した。1971年9月のことであったが、それが発表されたのは数か月後であった(林彪事件)。

生前なんら批判を受けることなくすんだ林彪は、死後において江青一派から苛烈(かれつ)な非(批)難を加えられた。それがいわゆる批林批孔運動であり、林彪は、数千年前、邪説を唱えて中国社会を停滞に陥れたという孔子と一対にされ、極悪非道の標本のように攻撃されたのである。ところでこのうちの批孔とは、裏面には現実に孔子に比せらるべき実在の人物があるのではないかと憶測され、あるとすればそれは周恩来にほかならぬという推定が一般的であった。林彪が亡くなった以上、江青らが周恩来を次の攻撃目標に選ぶのは必然の成り行きであった。しかしながら周恩来は生え抜きの党員で、たとえ進んで派閥をつくらなかったといっても、国務院総理(首相)在任20余年の間には根深い人脈が成立している。そこで批林批孔という形で江青らが揺さぶりをかけたとみられる。

文化大革命という流動的な形勢のなかで、毛夫人である江青らから誹謗(ひぼう)されることは、周恩来にとっても痛手であるに違いないが、さいわいに毛沢東はすでに政治に飽き、国政を周恩来に任せきりにし、それだけ周は必要不可欠の人物になっていた。そこで政敵に対抗しながら、失脚中の鄧小平を登用して自己の後任に擬するだけの余裕があった。

こういう不安定な均衡が破れて、一挙に形勢が激動したのは1976年1月、周恩来が全国民に惜しまれながら世を去ってからである。党の幹部のなかで、西欧の文化を知り、日本の事情にも通じていたのは周1人だけであった。文化大革命の破壊運動ののちに、経済の立て直しに努め、西側先進国から大型プラントの輸入を図り、一部からは洋奴哲学などと非難されたが、在任中、つねに党の政策が極端に走るのを抑え、いわゆる試行錯誤の失敗を取り繕ってきた。

毛沢東が周の後任として、だれもが予期しなかった無名に近い華国鋒(かこくほう/ホワクオフォン)を国務院総理(首相)代行に起用したのは、党の分裂を憂慮して、調停の任にあたらせるのが目的であった。しかし野心家ぞろいの江青ら四人組は、いよいよ政権奪取の機が到来したと判断し、1976年4月の清明節に周恩来の死を悼む群衆が天安門前に集合して示威運動を行った第一次天安門事件の責任を問い、鄧小平をふたたび失脚させた。しかも9月に入って毛沢東が82歳で死去すると、江青らの奪権運動はいよいよ露骨となった。毛沢東の威光がまだ滅びない間に事を成就させなければならなかったからである。これは当然、華国鋒の地位を脅かすことになる。華国鋒も身の危険を感じ、鄧小平ら、周恩来派の力を借り、軍部の援助を得て、四人組を一網打尽に逮捕して裁判に付した。江青らは死刑を宣告されたが実行されることなく、監禁された。

四人組没落後の政界で、最初は華国鋒が上位にあったが、実権はしだいに鄧小平の手に移っていった。鄧は周恩来の遺産を相続した形となり、毛沢東理論を永遠に真理であるとは考えず、実践可能な部分を選んで実施すべきだと唱えた。これに対して党内にはなお無条件に毛沢東を尊信し、毛の理論はことごとくみな遵奉せねばならぬと主張する汪東興(おうとうこう/ワントンシン)の一派があった。両者の争いは鄧小平の勝利に帰し、汪東興が追放された。これとともに汪に近くて態度のあいまいな華国鋒が批判され、党主席・国務院総理を辞して党副主席となり、さらに平(ひら)の党中央委員にまで格下げされ、まったく政局に影響力を及ぼさなくなった。

こうして鄧小平は最高権力者にのし上がったが、しかし国家主席や党主席の顕職につかず、目だたない職名で軍部を掌握し、国務院総理(首相)に趙紫陽(ちょうしよう/チャオズーヤン)、党総書記に胡耀邦(こようほう/フーヤオパン)(1987年1月辞任、のち趙紫陽、江沢民(こうたくみん/チアンツォーミン))をたて実力をもつ後見役を務めた。そして従来の毛沢東の創業期向きの永遠革命論は色あせて、かわりに周恩来が唱えてきた常識的な経済発展政策、すなわち農業、工業、国防および科学技術の「四つの現代化(近代化)」が指導原理となって、その実現がなによりも優先して追求された。過去において極左理論が犯した過激な空想的な政策が次々に調整され、誤って批判された犠牲者はその権利を、死者はその名誉を回復された。中華人民共和国は建国以来30余年、その間に日本が廃墟(はいきょ)から早くも立ち直ったのに比べて、経済建設が著しく緩慢であった。その後ようやく守成期らしい安定を得て、四つの現代化に邁進(まいしん)するようになったが、かなりの回り道であった。

現代化とは西欧化のことであり、修正主義であるといえる。これはマルクス、あるいは毛沢東の立場からいえば明らかに逸脱行為である。従来ならばこれはかならず党内左派の攻撃を受けて挫折(ざせつ)するはずの政策であるが、それが鄧小平の下で支障なく遂行されたのは、政権が安定していた証左である。さらにこれを可能ならしめた理由は、その背後に周恩来が長年培ってきた人脈があり、また新政策を必然たらしめる世界情勢が存在したからである。

しかしながら中国の西欧化政策は一面、若干の問題を抱えていたことも事実である。農村には富の偏在の傾向が生じ、いわゆる万元戸(年収が1万元以上の家)の出現をみた。また権力者の子弟が優遇されて高位につき、世襲貴族制の再現が憂惧(ゆうぐ)されたが、これは世界的に共通の現象であり、中国に限ったことではない。しかしそれはけっして毛沢東の理想ではなく、また文化大革命の際にもっとも強く弾劾された弊害であったこともまた事実である。利弊はかならず相伴うものであるから、当時の中国は賢明に両者を比較したうえで、利多くして弊少ない政策を模索していたものとみるべきである。

[宮崎市定]

改革開放

1999年10月1日、中華人民共和国は建国50周年を迎えた。この50年間は1978年末の中国共産党第11期第3回中央委員会総会での方針転換を基点として、それ以前の30年間の「不断革命」の標語を掲げた階級闘争の時期から、それ以後20年間の現代化を目ざした「改革開放(経済改革と対外開放)」の時期に大別される。1975年に政府報告で四つの現代化を提起した周恩来が1年後に死去した後は、四人組失墜後に復権した鄧小平が、その路線を継承して82年に憲法が改正され、「今世紀末までに四つの現代化建設を実現する」ことが前文に入れられた。かくて現代化を実現する政策として、改革開放が提起されたのである。

改革はまず農村で始まり、1983年までには全国の90%以上の農村で農家経営請負制が実施されるようになった。それまでの農村社会主義のシンボルであった人民公社も、1982年末に正式な廃止が決定し、85年までに5万6000の公社が解体され、それにかわって9万2000の郷鎮企業の設立が完了した。農村での改革は都市にも拡大し、1984年に「経済体制改革に関する決定」がなされて、価格統制から市場メカニズムによる決定への移行が図られた。

一方の開放とは経済面での対外開放であって、鄧小平は1979年に輸出加工を中心とした経済特別区(経済特区)の設置を提案し、広東(カントン)、福建(ふっけん/フーチエン)に四つの経済特区を設置した。その後、84年に北京(ペキン)、天津(てんしん/ティエンチン)、上海(シャンハイ)など14の沿海都市の開放が決定され、翌年には長江(ちょうこう/チャンチヤン)(揚子江(ようすこう))、珠江(しゅこう/チューチヤン)と福建南部のデルタ地帯も対外開放された。

鄧小平は、改革開放路線を10年間にわたって推進して「改革開放の総設計師」とよばれたが、政治体制の改革については徹底されなかった。積極的な政治改革推進の立場をとった前総書記の胡耀邦が1989年4月に死去したのをきっかけに、その死を悼む形で北京の学生を中心に大規模な民主化運動が始まった。同年5月には旧ソ連の書記長ゴルバチョフが北京に来訪して鄧小平と会談し、中ソ関係の正常化が宣言された。同月、天安門広場での学生による民主化要求のデモに対して北京に戒厳令が敷かれ、次いで6月4日には民主化運動を武力弾圧した第二次天安門事件が勃発(ぼっぱつ)して国内は混乱に陥り、全世界に衝撃を与えた。天安門事件の悲劇を経て、民主化運動に加担した総書記趙紫陽が失脚すると、上海の党指導者江沢民が共産党の総書記に抜擢(ばってき)され、91年末にソビエト連邦が崩壊した後も、鄧小平と江沢民による政治体制は揺るがなかった。93年3月には江沢民が国家主席も兼ねて、党と国家の全権を掌握する。93年10月、中国共産党第14回大会において社会主義市場経済体制の確立を目ざす経済運営モデルが提起された。また、97年2月の鄧小平死去後、同年7月には念願の香港(ホンコン)が中国に返還された。

1998年3月、李鵬(りほう/リーポン)にかわって経済通の朱鎔基(しゅようき/チューロンチー)が首相になり、国有企業の改革に乗り出した。本格的に対外開放政策をとった1980年代初頭から1999年までの約20年間にわたって、中国は年平均約9%強という成長率で高度経済成長を継続し、その後やや鈍化したとはいえ、国際社会での大きな存在感を示した。日本では、1998年11月末に中国の国家主席として江沢民が初来日し、滞在中執拗(しつよう)に日中戦争の歴史問題に言及したことが契機となって、国内で定着していた中国に対する好感情が一時急速に低下した。

1999年の建国50周年記念式典では、同年12月にポルトガルからのマカオ返還を控えていたこともあって、国威発揚の軍事パレードが15年ぶりに再開されるとともに、毛沢東、鄧小平、江沢民という3代の指導者像と権力継承の図式が誇示された。しかしその内実は、1999年春からの新興宗教的社会集団「法輪功」への弾圧や、チベットなど少数民族地域の離反傾向への強圧(2000年1月にはチベットのラマ僧カルマパ17世がインドに亡命)、相次ぐ汚職・不正の摘発に示されるように、改革開放の内面に生じた社会的空洞やさまざまな内政上の矛盾に悩んでいる。

[礪波 護]

国際情勢

中華人民共和国は建国に際して当時のソ連の援助を受けることが多く、これと同盟を結んで一枚岩の堅い団結を誇った。その第一次五か年計画はソ連式重工業建設を目標とし、各種のプラントを輸入し、技術者を招いてその援助を得た。しかしソ連でスターリンの死後、その独裁圧政に対する批判が起こると、その批判は毛沢東にも通ずるものがあるため、しだいに中ソ間に違和感が広まり、ソ連を修正主義、中国を教条主義とする路線論争が高まってきた(中ソ論争)。1960年、ソ連は建設中の工場をそのまま放棄し、技術者を一斉に引きあげた。これは中国にとって非常な打撃であったが、自力によって困難を克服し、ともかくも計画を完成させた。このような両国関係決裂の背後にはもっと現実的な領土問題が伏在していたのである(中ソ国境紛争)。長い間中国領であった外モンゴルは、ロシア革命の際、ソ連赤軍の援助によって白軍を追い、中国から独立(モンゴル人民共和国)して、ソ連の同盟国となった。中ソ蜜月(みつげつ)の時代に毛沢東は外モンゴルの独立を承認したが、ただしそれはソ連の完全な指導権までを認めたものではないとして、両国による共同指導を提案した。これが拒絶されたので、いよいよ不信感を募らせ、ソ連は旧帝政時代の膨張政策を続ける新ツァーリズムにほかならぬ、と非難した。

1969年、ウスリー川の中の小島、珍宝島(ダマンスキー島)の帰属をめぐって両国の間に武力衝突事件が起こったが、これは中国がもはやソ連を必要としないという自信の表れであった。これが中国外交の転回点であり、こののち中国は西側諸国の国際社会に復帰するべく努力し始めた。1971年には、国際連合に参加し、台湾の中華民国にかわって常任理事国となることに成功した。

おりからベトナムにおいて南北の抗争があり、北のベトナム民主共和国のホー・チ・ミン共産主義政権が、アメリカを後ろ盾とする南のベトナム共和国に対して攻勢をとった。北を支援するのは中ソ両国であったが、両国の態度はかならずしも協調的でなく、裏面において互いに相手を非難しあった。最後に南ベトナム内部における腐敗混乱に乗じた、北の民主共和国の巧妙なる戦術によってアメリカ軍が敗退し、ベトナムの統一が完成された。統一後はベトナムとの関係が悪化し、ベトナムはもっぱらソ連との連係を強化して中国と断絶し、あわせて領内の華僑(かきょう)、中国系人民に圧迫を加え、その結果多数の逃亡難民の群れが発生し、世界各国に向かい分散していった。この中国とベトナムとの摩擦の裏にも領土問題が存在する。それは、中国が南シナ海に散在する広範な範囲の島嶼(とうしょ)群、南海諸島をすべて中国領と宣言し、ベトナム領の介在を許さないからである。

ベトナムにおける中国との対抗にもかかわらず、ソ連を仮想敵とするアメリカは、中国への接近を図り、1972年大統領ニクソンが北京を訪問し、国交再開の合意に達した。日本はかねてから中国との接近を望みながら、アメリカの意向をはばかって自制していたが、ニクソンの頭越し外交を見届けると、ただちに反応し、同じ年に首相の田中角栄が訪中を断行し、1978年アメリカに先んじて日中平和友好条約を締結した。これに基づいて日本は台湾の中華民国との国交を断ち、中華人民共和国が中国を代表する唯一の政権であることを承認した。以後、日中の関係は、ときに歴史認識の問題(具体的には教科書問題や靖国神社問題など)や、中国側による「日本軍国主義」批判、尖閣(せんかく)諸島の領有権問題、日米安全保障体制の強化にかかわる周辺事態の問題などで摩擦や亀裂(きれつ)を含みながらも、全体としては順調に進展し、中国はとくにその現代化に対して日本の協力を要望している。

アメリカは日本よりも1年遅れて友好条約を締結したが、一方において依然として台湾政権に対する援助を断絶しないため、両国間の接近は大いなる支障を受けている。ただし、中国の台湾政権吸収について最大の障害となっているのは、台湾における民主化が進展するとともに、台湾人民の生活程度が中国人民よりもはるかに高く、したがって台湾人民がかならずしも中国に併合されることを望まないという事実があるからである。

ソ連は以前からシベリアの開発を志し、第二シベリア鉄道の開通を進め、開発に必要な資金と技術は日本に求めようとしたが、領土問題が解決しない以上はその見込みがない。そこで中国に対してしきりに和解を働きかけてきたが、これに対し中国は三つの条件、つまり外モンゴルからのソ連軍の撤退、ベトナムに対する援助の停止、アフガニスタンからのソ連軍の撤収を要求してこれに応えてきた。ソ連の対応はゴルバチョフの登場で一変し、1989年5月には民主化デモで高揚中の北京で30年ぶりに中ソ首脳会談が開かれ、中ソ関係は一挙に改善された。92年末のソ連崩壊後は、中ロ関係が強化されて今日に至っている。

[宮崎市定]

第二次世界大戦後の国際関係を一貫して規定してきた米ソ間の冷戦が終わった今日、中国の対外政策が国際的な注目を集めるなか、1992年春以来「改革開放」路線を固めた中国は、同年8月24日に韓国との国交樹立を実現し、10月下旬には日本からの天皇訪中を実現するなど、対アジア外交において多くの成果をあげた。このことは、1993年に発足したアメリカのクリントン政権との関係改善に備えたものであったが、政権発足以来中国に対して「人権」政策を掲げてきたワシントンと、アメリカをソ連崩壊後の「単独覇権国家」とみなす北京、という対立図式には基本的変化はない。アメリカが中国に対して強硬な姿勢を崩さないその理由は、第二次天安門事件以来の中国当局による、いわゆる人権抑圧のためだけではなく、1990年代以降の中国が進める一連の軍事的拡張にある。アメリカは中国の核・ミサイル開発とその対外流出、地下核実験の相次ぐ強行などの軍事化傾向に対して厳しい目を注いでいる。

このようにアメリカと中国という二つの大国の関係は、一種の「新しい冷戦」といえる状況に立ち至っており、中国が当面の方針を続けるかぎり、アメリカ側の中国に対する警戒感は変わらないであろう。一方、中国側は、世界貿易機関(WTO)加盟問題で示されたアメリカ側の宥和(ゆうわ)措置や、1996年6月のクリントンの初訪中など米中関係の改善に期待しつつも、台湾問題や北朝鮮の「核疑惑」への中国による「圧力」問題では原則を固持し、核・ミサイル問題でも妥協する気配はみせなかった。また、1993年11月初旬にはロシアの国防相グラチョフを中国に招いて中ロ軍事協力協定に調印した。以後、中国はスホーイ27型戦闘機をはじめとするロシアからの兵器輸入によって、国防力のさらなる強化を急いだ。

一方、台湾問題については、「改革開放」政策、とくに沿海地区の経済発展のために台湾からの資本導入を図る中国側が、「統一」の方向にさらに歩を進めようとしてきたことに対して、台湾側はかなり慎重な態度をとっている。台湾政府は、1988年の総統就任以来、みごとに成功した経済発展と民主化(憲法改革・政治改革)を断行した李登輝(りとうき/リートンホイ)のもとで、中国大陸との関係についても主体的な立場を強めた。とくに1993年4月29日にシンガポールで合意書の調印が行われた中国と台湾との海峡両岸会談(中台会談)は、きわめて画期的な歴史的意義をもつものであった。これは、中国の海峡両岸関係協会会長の王道涵(おうどうかん/ワンダオハン)と、台湾の海峡交流基金会理事長の辜振甫(こしんほ/クーチェンフー)(国民党中央常務委員)との会談というあくまで民間関係の形式をとりながらも、1949年以来初の中央指導部の本格的な接触であり、事務レベルでは恒常的なホットラインの設置など、多くの具体的な成果をあげた。

この会談はまず第一に、台湾(中華民国)の立場がいまや中華人民共和国と対等になったということの証左であり、台北(タイペイ)政権を中国の一地方政府として位置づけてきた北京当局の政策が当面は破綻(はたん)したことを示している。台湾は人口や国土において中国大陸には及ばないものの、中国とほぼ同等の貿易総額であり、そのほかの経済指標ではいずれも台湾が中国を大きく上回るという現状が反映されたものといえる。シンガポールでの中台会談において指摘すべき第二の点は、中国統一という国家の目標ないしは国是を双方ともに掲げていながらも、当面は現状維持、現状固定による平和共存を図る方向性がよりいっそう明確になったことである。脱社会主義の歴史的潮流のなかで故鄧小平らの革命第一世代の総退場が迫る中国側の持ち時間が残り少なくなってきているといえよう。それだけに、李登輝体制以降、内政上の民主化の徹底と、いわゆる「弾性外交」によって広がった台湾への国際的評価の高まりにいらだつ中国当局は、1995年6月の李登輝訪米に強く反発した。そればかりか、同年末の立法委員選挙や96年3月の総統直接選挙という台湾民主主義の大実験に直面して、台湾の武力解放の可能性をほのめかし、台湾海峡での大規模な軍事演習を繰り返したのであった。

その後、中台関係は1998年秋に辜振甫が訪中して中国首脳と会談するなどの展開もみられたが、1999年7月、李登輝が中台関係を「特殊な国と国の関係」と規定したことへの中国側の強い反発もあって、依然として緊張状態にあった。そうしたなかで中国側はしばしば台湾の武力解放の可能性をちらつかせてきたが、今日の国際環境下でその現実的可能性は乏しく、ここにも中国側のジレンマがあることは否めない。一方台湾側は、1999年9月の台湾大地震発生時にみられた中国側の、台湾を「中国の一省」として扱う政治的な対応によって、民心はますます中国大陸から離れてしまった。2000年3月に行われた総統選では、初の民主的な政権交代が行われ、民主進歩党(民進党)の陳水扁(ちんすいへん)が当選を果たした。陳水扁は李登輝路線を継承する意向を明らかにしたが、中台関係については慎重な態度を示した。

中国の内政と外交との相関関係からすれば、1997年7月1日に返還を実現した香港に対する中国の出方にも着目しないわけにはいかない。「一国両制(一国二制度)」による香港の50年間にわたる現状維持という国際公約にもかかわらず、香港返還直後から香港の中国化が急速に図られつつあり、香港の将来に対する住民の不安も大きい。返還後の香港経済の停滞と動揺もあって、香港の将来については予断を許さない。

1999年5月のNATO(ナトー)(北大西洋条約機構)軍による、ベオグラードの在ユーゴ中国大使館誤爆事件によって起こった中国の強硬な反米デモにも示されたように、当面の中国は「21世紀は中国の世紀」「振興中華」といった大中華ナショナリズムを鼓舞しつつ、軍事力を増強して富国強兵化を急ぎ、一種の「軍事ボナパルティズム」のような国家体制を強化しようとしているといえよう。

[中嶋嶺雄]

『宮崎市定著『中国史』上下(1977、78・岩波全書)』▽『『中国の歴史』全10巻(1974~75・講談社)』▽『『東洋の歴史』全13巻(1966~67・人物往来社)』▽『宮崎市定著『アジア史論考』全3冊(1976・朝日新聞社)』▽『宮崎市定著『アジア史研究』全5冊(1957~78・同朋舎出版)』▽『鈴木俊編『世界各国史9 中国史』(1964・山川出版社)』▽『『ビジュアル版 世界の歴史5・8・11・17』(1985~86・講談社)』▽『礪波護著『地域からの世界史2』(1992・朝日新聞社)』▽『中嶋嶺雄編著『中国現代史――壮大なる歴史のドラマ』新版(1996・有斐閣)』▽『中嶋嶺雄著『中国』(中公新書)』▽『中嶋嶺雄著『香港回帰』(中公新書)』▽『中嶋嶺雄著『国際関係論――同時代史への羅針盤』(中公新書)』▽『小島朋之著『模索する中国――改革と開放の軌跡』(岩波新書)』▽『小島朋之著『中国現代史――建国50年、検証と展望』(中公新書)』▽『小島麗逸著『現代中国の経済』(岩波新書)』