精選版 日本国語大辞典 「国学」の意味・読み・例文・類語

こく‐がく【国学】

- 〘 名詞 〙

- ① 令制で、国ごとに設けられ、郡司の子弟を教育した学校。教官には博士・医師を配置し、おもに経書や注釈書を教授した。学生の定員に余裕があれば庶人の入学も許された。諸国にすべて国学が設けられたか否か疑問であるが、大宰府には政庁に隣接してたてられ盛況を極めた様子がうかがわれる。国の大学。〔令義解(718)〕

- ② 江戸時代中期に起こった学問の一つ。記・紀・万葉など、日本の古典を文献学的に研究し、固有の文化を究明しようとしたもの。契沖・荷田春満(かだのあずままろ)・賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤などを中心として展開した。和学。皇学。皇朝学。古学。本教学。

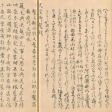

- [初出の実例]「皇国の事の学をば、和学或は国学などいふならひなれども、そはいたくわろきいひざま也」(出典:うひ山ふみ(1799))

- ③ その国や藩などで行なわれている学問。

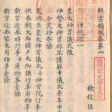

- [初出の実例]「御家来としては、国学可二心懸一事也」(出典:葉隠(1716頃)一)

- ④ 中国、古代の制度で国都に設けた学校。隋以後は国子監という。〔周礼‐春官・楽師〕

国学の補助注記

本居宣長は、②の挙例にあるように「うひ山ふみ」のなかで、学問の名称としての「国学」を退け、自身では「古学」とよんでいる。

改訂新版 世界大百科事典 「国学」の意味・わかりやすい解説

国学 (こくがく)

日本古代の文学・言語・制度・習俗などを研究し,古代社会に日本文化の固有性をさぐろうとする学問。江戸時代中期に興り,しだいに思想界に勢力を得て幕末に至り,その影響力は明治初期にまで及んだ。はじめは文献学的方法と古代社会の理想化とを特色とする学問潮流として始発したが,やがて古代に民族精神の源泉を求める思想体系の性格を帯び,幕末には日本の歴史的個体性を尊王論と結びつけることでいちじるしくイデオロギー化する。江戸時代には,漢学に対抗して古学・和学・皇朝学・本教学などと呼ばれた。〈国学〉とは本来,律令制度のもとで諸国に置かれた学校を意味する言葉であったが,上記の字義で用いられるようになったのは近世後期のことである。本居宣長の《初山踏(ういやまぶみ)》も,〈皇国の事の学をば,和学或は国学などいふならひなれども,そはいたくわろきいひざま也〉と,この呼称には否定的であったが,中島広足(なかじまひろたり)の《橿園随筆(かしぞのずいひつ)》(1854)には,〈今云国学は,我国に道なきを恥て,本居の新に建立(たて)たる学〉といった語句が見え,〈国学〉の語義がその内容のイデオロギー化と大きな関係があったことをうかがわせる。この名称が最終的に定着したのは明治時代になってからであった。

第1期

国学の源流は,元禄年間の下河辺長流(しもこうべちようりゆう),契沖(けいちゆう)の日本古典研究にまでさかのぼることができる。長流は武士出身の隠者,契沖は真言宗の僧であったが,ともに中世以来の閉鎖的な堂上歌学やその歌論に批判的であり,伝統の権威にとらわれぬ新しい古典注釈をめざした。契沖が長流の仕事を引きついで完成した《万葉代匠記(まんようだいしようき)》は,本文を厳密に校訂し,多くの用例から語義を確定し,かなづかい・語法をも配慮した注釈に特色がある。中世歌学の秘伝主義(古今伝受)に対して,客観的な考証にもとづく研究の基礎をうちたてたといえよう。こうした日本古典学は,まだそれだけでは国学であるとはいえない。契沖に深く傾倒した伏見の神官荷田春満(かだのあずままろ)は,その万葉研究を受けつぐ一方,《創学校啓》(1728成立)の中で,〈古語通ぜざれば古義明らかならず,古義明らかならざれば古学復せず〉といっているように,契沖の文献学的方法に加えるに独自の復古主義をもってした。この立場は,晩年の春満に師事し,主として宝暦年間(1751-64)に活躍した賀茂真淵(かものまぶち)にいたって,国学としての最初の体系化がこころみられることになる。

真淵は主著《万葉考》を執筆のかたわら,《国意考》《歌意考》《文意考》《語意考》《書意考》のいわゆる〈五意〉によって,古道・和歌・文章・言語・古文献などの諸学問分野がけっきょくは一つの目標に統合されてゆく構想を提示している。みずから《にひまなび》にいう〈神皇(かむすめらぎ)の道〉が,その到達点であった。万葉研究から出発した〈歌のまなび〉が,このように〈道のまなび〉と結びついたところから,国学は本格的に始発する。真淵のいう〈道〉は,〈おのづから国につけたる道〉(《国意考》),〈なほく清き千代の古道〉(《歌意考》),〈わがすめら御国の古の道〉(《万葉集大考》)などといろいろに言い替えられているが,それらはいずれも国家が〈天地(あめつち)の心のまにまに治め〉(《国意考》)られていたとされる日本古代の理想化であった。こうした〈古道〉への志向が,その反面として,後世の頽落が〈かの唐ことの渡てよりなすことなり〉(《国意考》)といわれるように,儒学や仏教などの漢文化渡来以後にはじまるとする思想的価値判断につらなっていたことは重要であり,国学の思想化を条件づけていたといえる。

→歌論

第2期

その真淵学を継承して,国学の大成者となったのが本居宣長であった。宣長もまた,歌学および古典研究から出発する。青春期の京都遊学時代に,まず儒学の師堀景山から受けた影響は大きく,中でもその塾で契沖の著書に接したことと,荻生徂徠(おぎゆうそらい)の古文辞学にふれたことは,後の宣長学の形成にあたって決定的であった。徂徠が中国古典を対象として駆使していた文献実証の方法は,その方向を日本古代にふりむけて,後年,畢生の大著《古事記伝》を宣長に完成させる重大な示唆を与えたといってよいであろう。また,真淵との出会いから触発された和歌や物語の研究は,歌論の処女作《排蘆小船(あしわけおぶね)》に始まって,《石上私淑言(いそのかみのささめごと)》《新古今集美濃の家づと》《古今集遠鏡(とおかがみ)》《源氏物語玉の小櫛》などの著述のうちに着々と成果をあげる。それらの歌論・物語論をつらぬいているのは,つとに宝暦年間,独自の創見に達していた有名な〈もののあはれ〉の論に要約される主情主義的な人間観であった。宣長学は,同時代の儒学の道徳主義的人間像を排して,あるがままの心情にさからわぬ人性の自然を思想の根本に据えた。文学とは,そうした心情のおのずからなる発露であるとされ,ここに〈言〉は〈事〉であるとする宣長独特の言語観が輪郭を示されることになる。〈言〉と〈事〉とのこの始原的合一が具現され,人間が無意識に〈道〉と抱合していた時代こそが日本古代にほかならず,《古事記伝》はまさにその理想的状態を復原しようとする研究作業であった。

この大著を完成した晩年の宣長は,古代の事跡に明らかであるとする人間の生き方を〈天照大御神(あまてらすおおみかみ)の道〉〈天皇(すめらみこと)の天下(あめがした)をしろしめす道〉(《初山踏》)と呼んでいる。〈皇朝の学問〉は,まずこの意味での〈道〉の学問を頂点とし,そこにいたる過程として,歴史の学,有識故実の学,歌文の学,神典学などの分野がひろがるとする学問の整然たる体系がここに組織される。〈古言をしらでは,古意はしられず,古意をしらでは,古の道は知りがたかるべし〉(《初山踏》)というのが,宣長学の基本的な階梯であった。さきに真淵学のうちに構想されていた学問体系は,思想的にもみごとな整合性に達したといえよう。また,その目的のために古言を正確に理解する必須の補助学問として着手された,漢字音,かなづかい,てにをは,用言の活用などについての研究が,《漢字三音考(かんじさんおんこう)》《詞玉緒(ことばのたまのお)》《御国詞活用抄(みくにことばかつようしよう)》などの国語研究上の業績に結晶していることも見のがしてはならない。これらの仕事は,富士谷成章(ふじたになりあきら),鈴木朖(すずきあきら),本居春庭(もとおりはるにわ)などの次代の学者に受けつがれ,今日の国語学の基礎をかたちづくっていったのである。

→国語学

第3期

宣長の死後,国学は大きくいって二つの流れに分かれる一時期を迎える。もともと宣長の学問体系は,〈古へを記せる語(ことば)の外には,何の隠れたる意(こころ)をも理(ことわり)をも,こめたるものにあらず〉(《古事記伝》)という立場から本文を読む古文献絶対尊重主義につらぬかれ,そこからまた,上代の超自然の事柄もまじえた神話的記述についても,これを無条件に信じるという態度を保っていた。こうした古道信仰の心性は,そのまま同時代の人間にも要請される。宣長学がその核心部分に一つの思想原理を所有していたゆえんである。まさにその〈道〉への志向性を強烈に,また極端におしすすめたのが,文化年間,宣長の死後の門弟と自称し,宣長学の正統を継承したと揚言して一家言をとなえた平田篤胤(ひらたあつたね)であった。この篤胤学は多くの点で宣長学とは異質である。第1に,宣長の文献実証主義とは反対に,篤胤がその神典として撰定した《古史成文》は,記紀その他の古文献から自己の古道信仰に都合のよい部分を任意に選び出して編集したものである。第2に,篤胤はその学を〈平田神道〉とも呼ばれるくらいに国学の神道化を推進したが,その際,宣長学がまったく無関心であった人間の死後の世界のこともその教義中に取り入れ,いちじるしく宗教色を強めた。のみならず,儒学,仏教はもとより,キリスト教までが日本の正史の伝承の訛伝(よこなまり)であるとして,日本普遍思想ともいうべき排外主義への傾斜を深め,国学のイデオロギー化への一転機をもたらしたのである。

一方,真淵の門弟だった村田春海(むらたはるみ)は,真淵が人に教えた〈道〉とは,〈歌のまなびと,古書を解釈する学〉(《明道書》1804編)以上のものではなかったとする信念から,宣長の古道信仰に対してはこれを〈付会の説〉と評してきわめて批判的であった。古学を思想的な〈道〉の理念に結びつけることに冷静な距離を保ったのである。その周辺に,《長等(ながら)の山風》を書いて史実の考証につとめた伴信友(ばんのぶとも),古文献の考勘学および制度学に異彩を放った狩谷棭斎(かりやえきさい)などの非イデオローグ的な学者たちが集まったのも決して偶然ではなかった。

明治維新期前後の国学

幕末にいたると,国学はさらに国学運動と呼ぶべきものへの変質を示す。国学固有の復古思想が朝廷尊信の心情と結びつき,当初から潜在していた排外主義が激発的に攘夷思想とつながるのがこの時期の特色である。とりわけ目だつのが篤胤学系統の活動であり,明確な政治思想の観を呈する。つとに天保年間,大塩平八郎の一党と称して越後柏崎で挙兵した生田万(いくたよろず)をはじめ,平田一門には政治的直接行動への参加の事例が多い。またその反面,歴史・制度学系統の流れが,伝統的な農村共同体の観念に根ざした社稷(しやしよく)の学を掘り起こしていたことも見落としてはならない。また,幕末期の国学がその総体として儒学に逆影響を与え,〈広義の国学を基礎とし国体を宣明し儒学を参酌して〉(徳川斉昭《弘道館記》1838述)という語句にも見られるように,後期水戸学の成立に思想的な刺激をもたらしたことも重要であろう。明治新政権の成立の後,維新変革の実現のために多大なエネルギーを提供していた国学運動はそのはけ口を見失う。明治初年代の廃仏毀釈運動,あるいは熊本神風連の乱などの士族反乱への参加を最後に,明治政府の近代化政策に対する幻滅と失意のうちに国学運動は凋落し,広義の国学もまたその思想史上の役割を終えて歴史の舞台から退場する。

→日本文学[研究史]

執筆者:野口 武彦

国学 (こくがく)

日本古代の地方教育機関。大宰府に府学,諸国に国学が一校ずつ設置された。学生は国司が郡司の子弟のうち,13~16歳で聡明なものをえらび,不足の場合や医生は庶人の子弟を入学させた。国の等級に従い,学生は50・40・30・20名,医生は10・8・6・4名の定員がある。教官には国博士,国医師各1名のほかに国郡司で儒学の経書に精通している者がなる。試験は国司が行う。その教科は中央の大学と典薬寮の医生とほぼ同一と考えられる。757年(天平宝字1)に講経生,傅生,医生,針生,天文生,陰陽生,暦算生をおいている。二経に通じ,試験に合格したものは官人とし,また中央の大学に進む道も開けていた。最初から教官の人材難になやみ,3,4ヵ国に1人の国博士をおいた時期もあった。全国的に設置されていたことは明らかであるが,11世紀には全国的に衰退して消滅した。国博士らは一般国司と同一の仕事に従事したこともある。その遺跡は大宰府のものを除き,ほとんど明らかになっていない。

→大学寮

執筆者:山田 英雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「国学」の意味・わかりやすい解説

国学(学問、学派)

こくがく

江戸時代に、日本の古典を研究対象とし、文献学的な研究方法を用い、日本の古代文化、とくに日本固有の「道」を明らかにすることを研究目的として成立し、発展した学問、ないしは学派の称。古くは律令(りつりょう)制のもとで、郡司(ぐんじ)の子弟らを教育する目的で諸国に設置された官立の学校の称(平安時代末、廃絶)。漢籍や仏典を学ぶことと区別して、日本の典籍を学ぶことを国学と称した古い例としては、虎関師錬(こかんしれん)の『元亨釈書(げんこうしゃくしょ)』(1322成る)が知られている。江戸時代には、倭学(わがく)(和学)の称も広く行われた。国学の主脈と目されている学者たちは、研究領域が中世歌学のそれを出なかった契沖(けいちゅう)が歌学と称しているのはともかく、荷田春満(かだあずままろ)は「復古の学」「皇倭(こうわ)の学」「倭学」「古学」、賀茂真淵(かもまぶち)は「にひまなび」「古学」、本居宣長(もとおりのりなが)はおもに「古学」、平田篤胤(ひらたあつたね)は「古学(いにしえまなび)」と称した。とくに、宣長は、学問といえば漢学(儒学)のことと思う当時の風潮を遺憾とし、その漢学と区別するために和学・国学の称を用いるのは、日本人として不見識であると論じている(宇比山踏(ういやまぶみ))。名称が国学に統一されたのは明治以後のことである。

[梅谷文夫]

成立

国学成立の要因としては、江戸時代初期から商業出版が盛んになり、多くの古典やその注釈が刊行されて研究の条件が整ったこと、木下長嘯子(きのしたちょうしょうし)、木瀬三之(きせさんし)、下河辺長流(しもこうべちょうりゅう)、戸田茂睡(とだもすい)らの歌学革新の運動などによって、自由討究の精神が広まったこと、時代の変化に対応する神道(しんとう)理論の形成を目ざす動きが、儒家、神道家において活発になったこと、水戸藩主徳川光圀(みつくに)が『大日本史』(1657~1906成る)の編纂(へんさん)に着手したことが、自国の歴史や文化に対する学者の関心を高めたことなどが考えられるが、直接には、光圀が、水戸藩の事業の一つとして『万葉集』の注釈を刊行することを計画し、その材料としての万葉の注釈を提出することを求められた長流が、契沖を適任者として推挙したことに始まる。

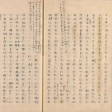

契沖が水戸藩に提出した『万葉代匠記(だいしょうき)』(1688初稿成る)は、儒家が経書(けいしょ)の記載を証拠として注疏(ちゅうそ)(経書の注釈)をつくり、仏家が経典(きょうてん)の記載を証拠として注疏(ちゅうしょ)(経典の注釈)をつくったその態度・方法を模範とし、万葉の用例や、万葉と同時代の他の古典の用例を証拠として、万葉の時代における意味・用法を客観的・実証的に追究することによって歌意を明らかにするとともに、史書の記事などに基づいて作品の背景を考え、類歌や、ときには漢籍・仏典の記事をも参考資料として援用し、古人の心情を客観的に考察することに努めて作意を明らかにしたもので、この研究によって確立された文献学的研究方法を基本として、国学は、その学問体系を整えていくのである。しかし、契沖は、儒教・仏教を排斥した後の国学者たちと異なり、日本文化の特質は、神道・儒教・仏教の三教を経(けい)(縦糸)とし、和歌を緯(い)(横糸)として成立しているところにあると考えていた。三教のなかでも神道が根本となっていると指摘してはいるが、神道を客観的・実証的に解明することは、証拠とすべき文献が不足しているとして、これを論ずることを避け、『代匠記』完成後も、記紀歌謡や『古今集』『伊勢(いせ)物語』など、和歌・物語の注釈に精力を傾注した。そのため、研究領域においては、中世歌学のそれを出ることができなかった。

その点を補正し、国学の研究意義を明示したのが荷田春満である。春満は『創学校啓(そうがっこうけい)』(1728成る)において、日本古来の神皇(しんこう)の教(古道)が、儒教・仏教の盛行によって廃絶の危機にあることを憂慮し、神皇の教を復興するために、国史・律令格式(りつりょうきゃくしき)の研究と、和歌の研究とを柱とする復古の学を提唱し、同時に、復古の学の基盤は語学であるとし、古語に通じ、古義(古典が成立した時代における意味)を明らかにしなければ、復古の学は成立しないと論じた。国学の研究目的、研究分野、研究方法を初めて統一的に論じたことは功績であるが、春満は、家学として伝えられた中世的な神道説、歌道説を廃して新しく根底から研究を組織し直すことをしなかったので、その意図を個々の業績に十分に反映させることができなかった。とくに、神代紀(じんだいき)を神典として重視し、主観的・観念的に組織した春満の神道説は、旧態依然たるもので、国学が目ざしたものとは異質なものであった。

春満門下の賀茂真淵は、春満が意図したところを踏まえ、当時流行した荻生徂徠(おぎゅうそらい)の古文辞(こぶんじ)の説に暗示を得て、『国意考』(1765成る)、『語意考』『歌意考』『文意考』『書意考』を著し、一貫した思想で、国学の全分野にわたって、研究の指針と課題を具体的に示して、国学の学問的性格を明確にするとともに、神皇(かむすめらぎ)の道(古道)の究明を目的とする国学の体系を確立した。

[梅谷文夫]

展開

真淵は、神皇の道の究明は、古人の心とことばを知ることによって初めて可能になるとし、古人の心とことばを知るには、古人の歌文を研究すべきこと、とくに、古語の宝庫である『万葉集』を研究すべきこと、また、自らも万葉風の歌をつくって、古人の心とことばを自分のものにするよう努めるべきことを強調し、そのうえで『古事記』を研究するならば、神皇の道はおのずから明らかになると説いたのである。しかし、真淵が万葉研究に本格的に取り組むことができたのは晩年のことで、目標の『古事記』研究を完成することができなかった。真淵の門下から多数の有力な学者が出たので、国学は、儒学に対立する学派として広く認知されるようになるが、徂徠の門下が、聖人の道の追究を主とする者と、作詩を主とする者とに分裂したように、真淵の門下もまた、古道の追究を主とする者と、作歌や歌文の研究を主とする者とに分裂した。前者を代表するのが本居宣長で、後者を代表するのが加藤千蔭(ちかげ)、村田春海(はるみ)らの江戸派国学であるが、楫取魚彦(かとりなひこ)、加藤宇万伎(うまき)、荒木田久老(あらきだひさおゆ)らも有力な歌人・学者として知られている。ほかに、『群書類従(ぐんしょるいじゅう)』を編纂・刊行した塙保己一(はなわほきいち)がいる。

宣長は、京都遊学中に契沖の著書に接し、「もののあはれ」説を基軸とする独自の歌学を組織していたが、松坂の旅宿で真淵と対面後、その『古事記』研究の志を継承する決意を固め、半生を費やして『古事記伝』(1798成る)を完成した。『古事記伝』は、契沖の研究方法を発展させた精密な実証と分析のうえに築かれた注釈であるが、それだけにとどまらず、個々の事項の注釈を総合することによって、研究対象としての『古事記』の古典としての本質と、日本固有の道としての古道の全体像とが明らかになるように、一貫した構想のもとに執筆されている。国学の中核となる古道説は、かくして宣長によって完成されたのである。宣長の業績があまりにも巨大であったために、宣長門下の学者たちは、師説を単に祖述するか、語学研究など、専門研究に進路を求めざるをえなくなった。宣長の長男春庭(はるにわ)、石塚龍麿(たつまろ)、春庭門下の東条義門(ぎもん)らが知られているが、宣長を通して春庭・義門の語学研究に強い影響を与えたのは京都の富士谷成章(ふじたになりあきら)である。一方、江戸派国学は、春海門下の清水浜臣(はまおみ)、小山田与清(おやまだともきよ)、岸本由豆流(ゆずる)らによって、考証を主とする着実な学風が形成されたものの、研究対象を自己の興味や関心によって選ぶことが多く、学派としての明確な主張をもつには至らなかった。

古道の究明に無関心であった江戸派国学に反発した平田篤胤は、『古事記』『日本書紀』などの古伝説を再編成して『古史成文(こしせいぶん)』をつくり、その注釈『古史伝』(1825草稿成る)において、宇宙の支配がどのように構成されているのかを解明することによって、日本が万国の根本となる国であること、天皇が万国の宗主であることを証明しようとした。また、『赤県太古伝(せきけんたいこでん)』『印度蔵志(いんどぞうし)』などにおいて、中国やインドの古伝説を日本の古伝説に整合させることを試み、『古史伝』の説を補強しようとした。精力的な著作活動ではあったが、それらは、篤胤の実践的な信条を、古伝説の研究を装うことによって正統化しようとしたもので、契沖以来の国学の文献学的研究方法を否定するものであった。篤胤の主張は、時代の行動倫理として、混迷する幕末社会の現状を憂慮する地主富農層や神職らに多くの支持者を得、門下から、尊皇攘夷(そんのうじょうい)運動など政治運動に挺身(ていしん)した大国隆正(たかまさ)、生田万(いくたよろず)、佐藤信淵(のぶひろ)、鈴木重胤(しげたね)ら多数の活動家を出した。また、橘守部(たちばなもりべ)は、篤胤の影響を受けながらも、宣長の古道説をはじめ、諸家の説を批判して、一家をなした。

宣長以後の国学の新しい傾向としては、文献の記載を批判的に検証することによって、事実そのものを明らかにすることを目ざす学者が多く現れたことがあげられる。篤胤や守部もその姿勢においては例外ではないが、この傾向を代表するのは伴信友(ばんのぶとも)、狩谷棭斎(かりやえきさい)である。信友は、『大日本史』によって皇統に加えられた弘文(こうぶん)天皇の即位の事実と、園城寺(おんじょうじ)が天皇の遺詔によって建立された事実とを証明し、あわせて壬申(じんしん)の乱に関して考察しようとした『長等(ながら)の山風(やまかぜ)』をはじめ、式内(しきない)・式外(しきげ)の神社の祭神・創建・沿革の考証、太占(ふとまに)(古代の占い)の研究、中国・朝鮮・琉球(りゅうきゅう)との交渉・往来に関する考証など、史料の分析・批判に欠陥はあるが、国学の研究領域を広げた多くの意欲的な研究を残した。また、棭斎は、中国清(しん)朝の考証学の方法を学んで、それまで恣意(しい)的に行われていた古典の本文批判を、批判の基準を明確にすることによって、客観的・合理的な古典研究の基礎学として組織し、『和名類聚抄箋注(わみょうるいじゅしょうせんちゅう)』(1827再稿成る)など優れた研究を残した。また、度量衡など制度に関する研究、金石文など、それまであまり注目されていなかった文献資料の研究においても、実証的な研究を残した。棭斎の影響を強く受けた浜臣門下の岡本保孝(やすたか)に学んだ木村正辞(まさこと)によって、近代万葉学の基礎が築かれた。

[梅谷文夫]

評価

国学が蓄積した多くの研究成果が、近代の国文学、国語学、国史学の基礎となったことは、功績として高く評価することができるが、反面、自国の文化の優越性を主張しようとして、偏狭な排外思想を広めるなど、鎖国下の日本人の視野の狭さに原因する独善的な思考や行動も目だち、学問としても、思想としても、多くの克服すべき問題点を残したことを指摘しないわけにはいかない。

[梅谷文夫]

『伊東多三郎著『国学の史的考察』(1932・大岡山書店)』▽『河野省三著『国学の研究』(1932・大岡山書店)』▽『西郷信綱著『国学の批判』(1948・青山書院/改訂版・1965・未来社)』▽『松本三之介著『国学政治思想の研究』(1957・有斐閣/改訂版・1972・未来社)』▽『大久保正著『江戸時代の国学』(1963・至文堂)』▽『三枝康高著『国学の運動』(1966・風間書房)』▽『大川茂雄・南茂樹著『国学者伝記集成』正続(1935・国本出版社/復刻版・1967・名著刊行会)』

国学(教育機関)

こくがく

律令制(りつりょうせい)下で、国ごとに置かれた郡司(ぐんじ)の子弟らの教育機関。大宝(たいほう)令によって設置されたとみられる。養老(ようろう)令によると、教官は、博士(はかせ)1人、医師1人(大宰府(だざいふ)は2人)、学生(がくしょう)の数は、大国50人、上国40人、中国30人、下国20人で、医生(いせい)はそれぞれの5分の1を定員とした。教官は国学生(こくがくしょう)・国医生の教授や課試にあたり、博士は外国使節の応対に、医師は一般の診療に従うこともあった。教官はその国内から採用するのが原則であったが、求められないときは傍国からの採用も許された。学生は郡司の子弟が原則で、定員に余裕のあるときは庶人から、医生は庶人から、いずれも13歳以上16歳以下で、在学9年間で二経以上に通ずることが必要で、さらに大学に進学の者は、式部省の試験に合格して、大学生となる。そのまま出仕する者も、上京して試験を受け、合格することを要した。平安末期には国学のことが史料にみえないので、そのころは廃絶したものとみられる。

[大塚徳郎]

『桃裕行著『上代学制の研究』(1947・目黒書店)』

百科事典マイペディア 「国学」の意味・わかりやすい解説

国学(近世)【こくがく】

→関連項目足代弘訓|生田万|初山踏|上田秋成|大国隆正|小山田与清|擬古文|擬古物語|元禄文化|五井蘭洲|古学派|国意考|国学院大学|国語学|古事記伝|古道学|相楽総三|攘夷論|尊王論|竹内式部|伊達千広|土橋友直|中臣祓|長野主膳|中林竹洞|藩学|復古神道|無窮会|物集高見|本居大平

国学(学制)【こくがく】

→関連項目綜芸種智院

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「国学」の解説

国学

こくがく

広義には日本の法制・歴史・文学・有職(ゆうそく)故実などを対象とするすべての学問だが,狭義には元禄期以降の復古的思潮にもとづいた学問をいう。いずれの場合も和学・皇朝学・皇国学・古学などの呼称が一般的で,「国学」を自覚的に用いた例もあるが,本格的に使用されるのは近代以降。国学は広く和学の成果に立脚し,代表的学者に契沖(けいちゅう)・荷田春満(かだのあずままろ)・賀茂真淵(まぶち)・本居宣長(もとおりのりなが)・平田篤胤(あつたね)らがあげられる。彼らは「古事記」「万葉集」をはじめとする日本の古典についての精深な研究にたずさわり,契沖の「万葉代匠記」,真淵の「万葉考」,宣長の「古事記伝」,篤胤の「古史伝」など顕著な成果を残した。学問方法は,契沖の文献主義から春満の古道尊重に推移したが,古語・古義に通達してはじめて古道の理解がえられるという認識で共通し,儒学の古文辞学の方法に通じる。真淵・宣長は古歌古文の実作の必要性をとくに強調したが,篤胤にいたって古道観が肥大化する一方,歌詠の実践には欠ける傾向となる。幕末期から近代にかけては,山陵や神祇官の復興運動として明治維新の一潮流となった。

国学

こくがく

古代の地方行政区画である国におかれた学校。令制では国ごとに,国内または近隣の国から任用される国博士(くにはかせ)・国医師各1人をおき,その指導をうける学生(がくしょう)を大・上・中・下国それぞれ50・40・30・20人,医生を10・8・6・4人と定め,国学生はおもに郡司の子弟から採用した。しかし実施はむずかしく,まもなく教官は中央から派遣されるようになり,723~779年(養老7~宝亀10)に国博士は数カ国に1人であった。また五畿内の国学は797~821年(延暦16~弘仁12)の間廃止された。国学における教育の実態や,9世紀以後,正規の任命によらない非業博士(ひぎょうはかせ)や公廨稲(くげとう)の配分をうけるだけの遥任博士・権博士(ごんのはかせ)などの任用によって国博士の制度が弛緩し,国学が衰退していく過程については不明な点が多い。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「国学」の解説

国学

こくがく

第1期は僧契沖 (けいちゆう) ・下河辺長流 (しもこうべちようりゆう) ・戸田茂睡らの歌学革新運動と結びついた『万葉集』研究に始まる。契沖の『万葉代匠記』における考証的・文献学的研究法は国学の学問的展開のいとぐちとなった。第2期は荷田春満 (かだのあずままろ) が神道思想を加味して方法論を樹立し,賀茂真淵 (まぶち) がそれをうけて実践につとめ,『万葉集』研究に古代人の言語から「明く清く直き」古代精神に復帰すべきことを主張して古道説を明らかにした。本居宣長は『古事記』研究に没頭し,『古事記伝』を著述。古代精神は神の道に基づくものと確信し,古典研究の面でも思想体系の面でも真淵の思想を継承,大成させた。そしてこの期の国学者は外来の儒仏思想を排するに至った。第3期には平田篤胤 (あつたね) ・伴信友らがでて国史国文の研究が深められた。篤胤は神道主義的性格を鮮明にし国粋主義を強調して復古神道を開き,幕末の尊王攘夷運動や明治維新の思想的支柱となった。

国学

こくがく

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国学」の意味・わかりやすい解説

国学

こくがく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

防府市歴史用語集 「国学」の解説

国学

普及版 字通 「国学」の読み・字形・画数・意味

【国学】こくがく

字通「国」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の国学の言及

【学校】より

…学校制度の確立を促したのは唐の文化であり,天智天皇の時代に大津に儒教の学校がつくられたといわれるが,今日伝わる最古の教育法令は701年(大宝1)の〈大宝律令〉にふくまれている。そこでは,首都に大学(または大学寮)のほか,職業専門教育機関として陰陽寮,典薬寮,雅楽寮を設け,地方に国学を設けるという方針が示されていた。大学,国学の重要な教材は《孝経》《論語》など中国の古典であった。…

【尊王論】より

…こうした現実を背景として,尊王論は江戸時代当初から一貫して存在する。思想的にはそれは儒教の系譜に立つものと国学の系譜のものに大別される。前者にはニュアンスの差があるが,最高権威としての天皇と政権の行使者としての将軍との間に上下関係を認める名分論が基本となっていたといってよかろう。…

【文献学】より

… しかし,ベック自身もいうように,古典古代以外をも対象として,その方法によって研究できる。日本についていえば,明治時代から,芳賀矢一,村岡典嗣によって,〈国学〉を日本文献学として規定することが提唱された。すなわち,本居宣長は言(ことば)を通して事(わざ)と意(こころ)を明らかにしようとしたが,それは古人の意識したことをそのままに認識して,古代生活の統一的意義を理解しようとするものであった。…

※「国学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...