精選版 日本国語大辞典 「日本文学」の意味・読み・例文・類語

にほん‐ぶんがく【日本文学】

- 〘 名詞 〙 日本の風土、日本人の国民性などに根ざした日本人特有の文学。国文学の称が古典意識に傾斜しているのに対して、なお広く近代・現代文学まで総合的に包括する称。大正中期頃から流入してきた世界文学の概念に対して普及してきた概念。

- [初出の実例]「今更に往時に溯りて日本文学の本源を尋ね」(出典:日本開化小史(1877‐82)〈田口卯吉〉四)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本文学」の意味・わかりやすい解説

日本文学

にほんぶんがく

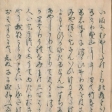

日本民族は海に囲まれた日本列島において大陸の高度の先進文化を主体的に受容しつつ、主として農耕生活を基盤とする独自の文化伝統を形成した。そのことは、日本語が外国語と接触しつつも、あくまで一つの特殊な言語としての基本的特徴を保持し続けてきたことからも理解されよう。日本文学は、その日本語による日本人の心性の表現として、古代の神話・伝説をはじめとする多様なかつ独特な形態を時代時代に開花させたが、とくに注意すべきは、早く古代において日本語の特性を集約的に表現した和歌が、『万葉集』にみられるごとき短歌という定型の叙情詩に結実したことであろう。和歌は、もと民族固有の口頭文芸として歌われたものであり、恋愛や葬祭をはじめ種々の慶祝などさまざまの営為とかかわって発達したのだが、水と緑に恵まれた温順な風土のなかで育成された自然感情や美意識の全的な表現として、日本的な感性・思惟(しい)の表現様式が創出されたのである。

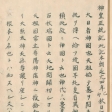

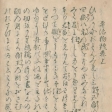

万葉和歌は『古今集』をはじめとする勅撰(ちょくせん)和歌集時代の短歌に受け継がれるが、漢詩に対する倭歌(やまとうた)として自覚され、民族の心性としての天皇信仰と表裏した宮廷文学として、いわゆる「みやび」文化の伝統を形成した。日常生活のなかの贈答・唱和において心の交流のよすがとなった和歌によって練磨された表現技法と繊細な生活感情は、10世紀以後に発達した物語や日記文学など散文文学の世界に内面的情趣をもたらすことになる。11世紀初頭に出現した長編の『源氏物語』は世界文学史上の驚異的な金字塔であり、現在では西欧の20世紀文学と同列にすら評価されているが、その多彩優艶(ゆうえん)な人生模様と細緻(さいち)な心理情動の追求は、生活のなかに美を求める和歌文学の方法を無視しては理解できまい。『源氏物語』は、以後の物語文学に限らず、さまざまの文学形態に決定的な影響を与えたが、逆にまた和歌の世界にも『源氏』の人生や表現が美意識の規範として君臨することにもなった。ということは、『源氏物語』が単に宮廷や貴族の人生や風俗を描いたものではなく、そこに多面的に開示される日本的な思考や感性の原型が、読者をしておのがじし自己の存在を確証させるからであろう。『古今集』や『源氏物語』の研究史や享受史・影響史それ自体が日本の文化史の一翼を大きく担うゆえんであるが、そのことと和歌の伝統とは切り離すことができないのである。勅撰和歌集は室町時代まで21集が撰進され、その営みを軸として歌合(うたあわせ)・歌会が盛行し、大小無数の私撰集・私家集に和歌詠作の実際が知られるが、勅撰集の廃絶ののちも、王朝以来の伝統を固守しようとする堂上(どうじょう)歌人に限らず、作歌人口は地下(じげ)、地方の諸階層に拡大した。その発想それ自体は時代・社会の思想や感覚とは縁遠いものとなっていくほかなかったが、そのことと裏腹に、いわゆる自然諷詠(ふうえい)的な叙情詠嘆の型が強固に守られたといえよう。明治以降、この伝統的な和歌が、自我に基づく実感を基本とする革新運動によって排斥され、近代短歌として文学の第一線に引き出されたものの、しかしながら31音の定型はあくまで恪守(かくしゅ)されたのである。また、そうした近代歌壇の多彩な形成とは別個に、南北朝時代以来の古式である歌会始(うたかいはじめ)の宮中行事が御歌所(おうたどころ)によって引き継がれた。第二次世界大戦後も新制度のもとに正月儀礼となっており、国の内外各層から詠進される数万首から選ばれる短歌が天皇・皇族の作歌とともに公表されている。全国各地で発行される歌誌は現在500を超えているが、そうした結社運動のほか、主要商業新聞紙上に常設される投稿歌壇の隆盛からも膨大な数の作歌人口が推量されるのである。古代から現代まで、こうした定型詩が日本人の生活のなかに守り続けられたということは大いに注意すべきであろう。また短歌と並んで現代の国民生活になじまれている俳句は、元来和歌を母胎とする連歌(れんが)から派生した俳諧(はいかい)の発句の独立したものであるが、日本独自の生活詩として国外からも注目されているこの短詩型は、その由来そのものからして日本文学の特質と考えられるが、巨視的にみれば和歌の伝統にその根幹が求められよう。

日本の文学はこうした短詩型の土着的文学を生活のなかに育成してきた美意識が核となっているといえよう。その伝統のうえに「もののあはれ」「幽玄」「わび」「さび」「軽み」等々の美的理念が培われたが、形而上(けいじじょう)的な神秘性や抽象的思想性とはおよそ縁遠い、いわば気分象徴的なそれらの理念は、前近代に限らず、西欧近代文学の貪婪(どんらん)な摂取によって伝統と断絶したかにみえる近現代文学においても、基層的に受け継がれているといえよう。もとより短歌や俳句のごとき短詩型とは対極的な物語・小説や劇文学の豊饒(ほうじょう)な達成を各時代時代に無視することはできないし、そこには思想的な統一性、論理的な構築性を志向する試みがなされなかったわけではない。しかしながら、日本文学の特質としては、日常生活のなかに醸成される微妙な人情のあや、伝統的な自然感情の細妙な表現においてその達成度の示される傾向を否定することができない。

[秋山 虔]

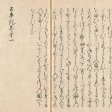

古代文学

文学の発生から奈良時代まで

日本列島に居住する日本人がほぼ共通の言語=日本語を用いて社会生活を営むようになったのは数万年前のことといわれる。その日本語の成立とともに発生したであろう日本文学は、長期にわたる口誦(こうしょう)の期間を経過したが、やがて大陸から伝来した漢字によって記載される新しい文学の時代を迎えることになった。漢字の伝来そのものは1、2世紀ころと推定されているが、日本語を表記するために用いられるのは5世紀以後であり、なおそれに習熟したのは6世紀末から7世紀にかけての推古(すいこ)天皇の時代であった。この時期を受けて、舒明(じょめい)天皇の時代に始まる1世紀余の、いわゆる万葉時代が到来した。万葉時代は、大和(やまと)地方を中心として古代国家の機構が整えられ、中央集権的律令(りつりょう)制の確立する時期であったが、『万葉集』はそうした時代の息吹を体現する大叙情詩集であり、大陸文化の盛んな摂取や個人の自覚と相まって、日本文学の青春期の記念ともいうべきものである。一方、この時期に成立した『古事記』『日本書紀』『風土記(ふどき)』などは国家の政治的意図によって編纂(へんさん)されたものであるけれども、長期にわたる口誦文学のおもかげを宿す文献として貴重である。ここに織り込められている神話・伝説および多数の歌謡は、天皇家や諸氏族ならびに民間の記録や伝承であり、そこには原始・古代の文学に特有の豊かな想像力や感性が息づいている。そのほか、神を祭ることばである祝詞(のりと)や天皇の勅を宣布することばの宣命(せんみょう)なども忘れがたいが、なお日本人によってつくられた漢詩が『懐風藻(かいふうそう)』に編まれていることも注意される。漢詩・漢文の制作は、大陸文化の積極的な受容によって古代国家を建設した貴族官人たちの晴れの正統的文学であり、それは次の時代の勅撰(ちょくせん)漢詩文集の成立へとつながるものである。

この時期までの文学は、すべて漢字・漢文で書かれるほかなかった。いわゆる万葉仮名も、漢字の音や訓を借用して日本語を表記したのである。やがて9世紀後半になって、万葉仮名をもとにして新たに生み出された平仮名の普及とともに、文学の歴史は期を画するものとなる。

[秋山 虔]

平安時代

平城京から平安京への遷都は、奈良末期の政治の混迷を打開し、律令政治を強化再編しようとする朝廷の方針による。前代にまして積極的な大陸文化の移入が図られ、都城の規模や制度文物が一途に唐風化した。この時代の文学がまず漢詩文全盛の姿をもって開始するのは必然的であった。9世紀前半に『凌雲集(りょううんしゅう)』『文華秀麗集(ぶんかしゅうれいしゅう)』『経国集(けいこくしゅう)』という勅撰漢詩(文)集が編まれている。空海の詩集『性霊集(しょうりょうしゅう)』や同じく空海が中国の詩学を抜抄し編成した『文鏡秘府論(ぶんきょうひふろん)』のごとき偉業も忘れがたい。このような時期、『万葉集』以後の和歌は民間や私的世界が歌われていたが、9世紀の後半になると、いわゆる六歌仙の時代を経て宮廷貴族の世界に進出してきたのである。新たに発明された仮名文字(平仮名)の普及と不可分の関係において、それは万葉和歌とは異質の、優美繊細な貴族文学としてその風体を整え、『古今和歌集』をはじめとする勅撰和歌集の規格が確立した。この時期は宮廷や貴族の邸(やしき)で歌合(うたあわせ)の行事が営まれ、また和歌は社交生活に不可欠の雅語として重んぜられたから、多くの男女歌人が輩出し、おびただしい数の私家集が現存している。

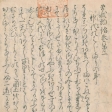

一方、仮名文字の普及は、しだいに複雑な都市社会を形成しつつあった平安京の現実と相まって、多様な散文文学の発達を促した。『竹取物語』に始まって『うつほ物語』『落窪(おちくぼ)物語』などの虚構物語、『伊勢(いせ)物語』『平中(へいちゅう)物語』『大和(やまと)物語』などの歌物語、『土佐日記』に創始される日記文学などがある。そのほか、名だけ伝えられて散逸してしまった作品はおびただしい数に上るが、10世紀のなかばごろ以降、それまでは享受者の立場にあった女性たちが、その生活のなかに醸成された問題意識に基づいて創作活動を開始し、ここに空前の女流文学時代が拓(ひら)かれた。藤原道綱母(みちつなのはは)の『蜻蛉(かげろう)日記』をはじめとする女流日記や、清少納言(せいしょうなごん)の『枕草子(まくらのそうし)』、紫式部の『源氏物語』などは日本文学史の金字塔というべきであろう。『枕草子』は、一条(いちじょう)天皇時代の宮廷生活を背景として、鋭い知性と清新な感性とに貫かれた美の世界を創造した随筆文学であり、『源氏物語』は、それまでの文学の多様な遺産を総収しつつ、貴族社会を生きる人々の心の深層をくまなく照らし出した長編の虚構物語である。『源氏物語』の、同時代以降の文学に及ぼした影響力は深甚であった。『狭衣(さごろも)物語』『浜松中納言(はままつちゅうなごん)物語』『夜の寝覚(ねざめ)』『とりかへばや物語』などの長編物語、『堤中納言物語』のような短編物語集が現存しているが、『源氏物語』の規範性を振りほどこうとするさまざまの趣向が試みられているものの、至る所に『源氏』の影を宿している。『源氏物語』や『枕草子』を生んだ基盤は藤原氏によって領導された摂関政治の最盛期の宮廷社会であったが、摂関政治は11世紀の後半ごろから衰退期に入り、やがて院政期が到来する。こうした時期の文学として特記すべきは歴史物語と説話文学である。歴史物語には編年体の『栄花(えいが)物語』と列伝体の『大鏡(おおかがみ)』があるが、『大鏡』の形式を受けて『今鏡』以下のいわゆる鏡物の伝統が形づくられる。説話文学には早く8世紀に『日本霊異記(りょういき)』が仏教説話集として成立したが、その系統を引く『今昔(こんじゃく)物語集』は、古代末期の世情を生きる多様な人間群像を精細にかたどる大著として注目される。ほかに『江談抄(ごうだんしょう)』『打聞(うちぎき)集』『古本説話集』などがある。この時期には新興歌謡である雑芸の歌詞を集成した『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』のごとき特異な書も編まれた。古くから宮廷や貴族の世界には、神楽歌(かぐらうた)、催馬楽(さいばら)、風俗(ふぞく)、東遊(あずまあそび)歌などが伝承されていたが、平安中期以降、民間芸能が貴族生活のなかに入ってきた。そうした今様(いまよう)の流行歌謡が、庶民の生活感情を伝えるものとして『梁塵秘抄』には収められている。

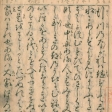

なお前記の『古今和歌集』以後、これを規範として『後撰(ごせん)和歌集』『拾遺(しゅうい)和歌集』『後拾遺和歌集』『金葉和歌集』『詞花(しか)和歌集』『千載(せんざい)和歌集』が勅撰集として編纂されたが、『後拾遺集』以後になると、歌人の自覚とともに批評意識が高まり、歌合の盛行とともに多くの歌論・歌学書を生んだ。『千載集』の撰者で、中世的な美的理念の形成に先駆けて幽玄の歌境を求めた藤原俊成(しゅんぜい)や、旅のなかに新風を開いた歌僧西行(さいぎょう)の活動などが注目される。

[秋山 虔]

中世文学

政治史にいう鎌倉、南北朝、室町の3時代に成立した文学を中世文学とみなし、鎌倉時代を前期、南北朝・室町の両時代を後期と区分するのが一般的な見方である。前期の主要作者は貴族、僧侶(そうりょ)、隠者などだが、後期には武士、町衆なども加わってくる。全体的には仏教的色彩が濃厚で、無常感や幽玄の美意識が底流をなしているが、後期になると宗教的色彩は薄れ、有心(うしん)に対する無心、幽玄に対する滑稽諧謔(こっけいかいぎゃく)などが求められるようになる。

[久保田淳]

前期(鎌倉時代)

鎌倉時代の初期、建久(けんきゅう)年間(1190~1199)の初めから1221年(承久3)の承久(じょうきゅう)の乱までを文学史上とくに新古今時代とよぶことがある。この時期には後鳥羽(ごとば)院や藤原定家を中心として宮廷和歌が空前の活況を呈し、『新古今和歌集』が撰(えら)ばれ、関東では同集によって和歌に開眼した源実朝(さねとも)が『金槐(きんかい)和歌集』を残したほか、鴨長明(かものちょうめい)が無常な世をいかに生くべきかを『方丈記』で論じ、仏教説話集『発心(ほっしん)集』を編んで、遁世(とんせい)者の生き方を探った。また王朝文化憧憬(しょうけい)の心を秘めつつ、源顕兼(あきかね)が『古事談』を編纂(へんさん)している。『宇治拾遺(うじしゅうい)物語』もさほど下らぬ時期に成ったかと想像される。古代末期から中世にかけての動乱の記憶もまだ新しく、それに参加した武士たちの軍(いくさ)語りも行われていたと想像され、記録にそれらが加わり成長するという形での、『保元(ほうげん)物語』『平治(へいじ)物語』『平家物語』などの軍記物語の形成も、ほぼこの時期に始まっているとみられる。一方、法然(ほうねん)、親鸞(しんらん)、道元(どうげん)ら新仏教の活動に伴って、明恵(みょうえ)ら旧仏教側からの反発もあり、法語文学とよぶべきものが生まれている。ゆえに新古今時代は和歌のみならず、さまざまなジャンルにおいて中世文学が開花した豊饒(ほうじょう)な一時期であった。なお、慈円の史論『愚管抄(ぐかんしょう)』は時代の危機を予感して書き始められ、承久の乱後に成った。『承久記』はこの兵乱の軍記物語で、前記の3軍記とあわせて「四部合戦状」とよばれた。承久の乱によって朝廷の政治的権威が失墜し、鎌倉幕府の政治的、経済的支配力が高まるにつれ、京と鎌倉を結ぶ東海道を往還する人々も増大し、『海道記』『東関紀行』『十六夜(いざよい)日記』などの紀行文学が生まれた。後嵯峨(ごさが)院の院政時代には平安時代の作り物語やそれ以後のいわゆる擬古物語の和歌を集めた『風葉(ふうよう)和歌集』が撰ばれ、『十訓(じっきん)抄』『古今著聞集(ここんちょもんじゅう)』などの説話集が成り、さらに『撰集(せんじゅう)抄』『沙石(しゃせき)集』などの仏教説話集が続いた。また、元寇(げんこう)の危機に際会し、日蓮(にちれん)が熱烈な布教活動を試み、全国を遊行して念仏を弘(ひろ)めた一遍(いっぺん)とともに、法語文学に新たな産物をもたらした。

後嵯峨院の没後、その2人の皇子、後深草(ごふかくさ)院(持明院統(じみょういんとう)、北朝)と亀山(かめやま)院(大覚寺(だいかくじ)統、南朝)との間に皇位継承をめぐる対立関係が生じ、北条氏の調停により両統迭立(てつりつ)という収拾策がとられたが、ともすれば円滑さを欠き、南北朝動乱の因をなした。一方、歌道家である定家の子孫も、為家(ためいえ)の子の代に至って、二条、京極(きょうごく)、冷泉(れいぜい)の3家に分かれ、宮廷和歌の主導権をめぐって争った。承久の乱後定家が撰んだ『新勅撰(しんちょくせん)和歌集』から室町時代に飛鳥井雅世(あすかいまさよ)が撰んだ『新続(しんしょく)古今和歌集』までを十三代集とよぶが、その多くは二条家の宗匠が撰者となっている。しかし、自然の把握や心理表現、思想性などの点で特色あるものは持明院統の伏見(ふしみ)院の院宣(いんぜん)によって京極為兼(ためかね)が撰んだ『玉葉(ぎょくよう)和歌集』と、南北朝時代に北朝の光厳(こうごん)院が親撰した『風雅(ふうが)和歌集』である。赤裸々な愛欲体験と出家後の廻国(かいこく)の旅をつづった後深草院二条(1258―?)の『問はず語り』も、この両統迭立という特異な宮廷社会を背景として成った。鎌倉時代の末には兼好(けんこう)が透徹した無常への認識と処世哲学を『徒然草(つれづれぐさ)』を通して説いている。武士社会では早歌(そうか)(宴曲(えんきょく))が愛された。

[久保田淳]

後期(南北朝~室町時代)

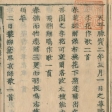

南北朝の動乱は社会を疲弊させ、人心を荒廃させたが、文学に関しては強い刺激を与えた側面も無視できない。戦乱の比較的初期には南朝の臣北畠親房(きたばたけちかふさ)によって史論『神皇正統記(じんのうしょうとうき)』が著され、ややのちに直前の鎌倉時代を回顧するものとして、歴史物語の『増鏡(ますかがみ)』が成っている。そして、動乱の終結する以前にその経緯を語る軍記物語『太平記』が成立した。また、鎌倉時代からしだいに地下(じげ)の連歌(れんが)師たちの活動が活発になってきていたが、南北朝時代に入って、北朝の摂関二条良基(よしもと)は地下の連歌師救済(きゅうせい)の助けを借りて、最初の連歌撰集『菟玖波(つくば)集』を撰んだ。のち、室町時代に入って心敬(しんけい)をはじめ優れた連歌作家が現れ、宗祇(そうぎ)らにより『新撰菟玖波集』が撰ばれ、連歌は和歌にかわって、中世の代表的詩歌としての地位を占めるに至る。南北朝の和歌としては、前に述べた『風雅和歌集』のほかは、南朝の『新葉和歌集』が注目される程度である。観阿弥(かんあみ)・世阿弥(ぜあみ)父子が現れ、田楽(でんがく)などの長所をも取り入れて、申楽(さるがく)の能(のう)(能楽)が飛躍的な成長を遂げたのも、南北朝時代から室町時代にかけてであった。

南北朝動乱の終結後も全国各地で戦いが継起し、下剋上(げこくじょう)の風潮が瀰漫(びまん)して、ついに1467年(応仁1)応仁(おうにん)の乱が起こった。この内乱で京都は焦土と化し、長く続いた公家(くげ)文化の伝統はほとんど消滅した。そして、戦国乱世の時代となる。戦いのたびごとに『明徳(めいとく)記』『応仁記』などの軍記が書かれたが、それらは優れたものとはいいがたい。むしろ、『曽我(そが)物語』『義経(ぎけい)記』など、成立年代が明らかではないが、室町時代の所産とみられる、英雄を主人公とした物語が、人物造型などの点で優れている。戦国武将たちに愛された芸能幸若舞曲(こうわかぶきょく)にも類似した傾向は認められる。公家文化にかわって勃興(ぼっこう)したのは庶民文化である。御伽草子(おとぎぞうし)と汎称(はんしょう)される短編の物語草子が前期の擬古物語にかわってこの時期に数多く生まれたが、それらもだいたいにおいて平易な表現で庶民的な願望の実現を語るものであった。能・狂言も庶民層に近い人々の生活を生き生きと表現し、『閑吟(かんぎん)集』や『宗安小歌(そうあんこうた)集』なども庶民的な哀歓を歌っている。

戦国時代の後は安土(あづち)桃山時代とよばれる。この時代は中世から近世への過渡期であって、有心の連歌から分かれた俳諧(はいかい)の連歌や、優艶(ゆうえん)な和歌に対する狂歌などが愛された。『犬筑波(いぬつくば)集』の編者宗鑑(そうかん)や『守武(もりたけ)千句』の荒木田守武などが俳諧作者として、雄長老(ゆうちょうろう)が狂歌作者として注目される。いずれにも現実肯定の精神が認められ、前期の多くの作家たちと対照的である。また、平家琵琶(びわ)にかわって、牛若丸と浄瑠璃(じょうるり)姫の恋物語などを語る浄瑠璃が新たな語物として生まれた。中世後期の文化の担い手としては、僧侶たちを忘れることはできない。五山(ござん)僧らの詩文を中心とする五山文学は、鎌倉時代にさかのぼりうるが、南北朝から室町時代にかけて、義堂周信(ぎどうしゅうしん)、絶海中津(ぜっかいちゅうしん)らの詩僧が出、のちにも五山の周辺に一休宗純(いっきゅうそうじゅん)が現れている。一方、1549年(天文18)キリスト教が伝わり、以後宣教師たちの布教活動の一環として、福音書(ふくいんしょ)やイソップの寓話(ぐうわ)などの翻訳、日本古典の口語訳などが行われ、出版された。キリシタン文学がこれで、在来の文学にも刺激を与え、近世出版文化の先駆けをなしたことは確かである。

[久保田淳]

近世文学

近世文学の特色

16世紀末の安土(あづち)桃山時代を過渡期とし、徳川氏の幕藩体制が成立して崩壊するまでの約2世紀半、いわゆる江戸時代の文学をいう。この時代は、第一に中世までの国民思想の首座を占めた仏教にかわって、現世の秩序を説く儒教が登場して文学の思想性を決定するが、中期になると反儒教的、反仏教的な国学が成立して、とくに近世和歌・歌論の形成を促し、第二に士・農・工・商という世襲制の身分制度が確立すると同時に家族制度が施行され、男女の自由な恋愛を認めなかったために、中世までにはみられなかった恋愛悲劇が生まれて文学に反映する。第三に統一的な貨幣制度が成立したことで、あらゆるものの価値が金銭に換算されることになり、金銭と人間の格闘を描く文学が生まれてきた。第四には多くの国民が読み書きができない状態から解放され、出版技術が確立したことで、文学が商品として出版業者から売り出され、文学が中世までのように一部の特権階級のものでなく、多くの国民の手に解放されたことになり、文学の創作を生活の手段とする職業作家が登場することになった。

[神保五彌]

雅の文学と俗の文学

以上のような特徴をもつ近世の文学は、大きくこれを雅(が)の文学(第一文学)と俗(ぞく)の文学(第二文学)に大別される。雅の文学とは伝統的な和歌、和文、漢詩文などであり、支配階級や特権階級(武家や公家(くげ))の側の文学であり、しかも元禄(げんろく)(1688~1704)ごろから庶民のなかからこれらの文学に参加する人々も目だってきて、和歌、漢詩文のすべてにきわめて清新な詩風をみせることになり、とくに和歌・歌論においては19世紀に入るときわめて近代的な歌風・歌論を用意することとなって、近代につながっている。俗の文学とは、近世に入って文学を生産し享受する能力を確保した庶民によって制作された文学で、詩の俳諧(はいかい)・雑俳(ざっぱい)・狂歌・狂詩、小説の浮世草子(うきよぞうし)・草双紙(くさぞうし)・洒落本(しゃれぼん)・滑稽本(こっけいぼん)・人情本・読本(よみほん)・咄本(はなしぼん)であり、演劇の浄瑠璃(じょうるり)・歌舞伎(かぶき)、さらに近世歌謡や、講釈(講談)・落語などの舌耕(ぜっこう)文芸がこれに加わり、庶民の文学としての俗の文学はきわめて多彩な展開を示している。庶民の文学といっても、短詩型であるゆえに広く地方の教養ある農民や町人などにも普及した俳諧や狂歌を別として、ほかはすべて経済力を確保した町人、主として都市の町人(商人)によって制作され、ときに武士もこれに参加した都市文芸であったのである。

[神保五彌]

上方から江戸へ

ところで、その近世の文学は、18世紀のなかばごろまではその中心地は上方(かみがた)であり、以後宝暦(ほうれき)・明和(めいわ)(1751~1772)ごろから江戸が中心地となる。井原西鶴(さいかく)や近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)を擁した17世紀末の元禄文芸復興期を頂点とする上方文学は、小説を例にとると、出版業者の商業主義が、流行作家を確保しようとして専属作者制を採用し、その結果、作者が身についた技術だけで執筆した安易な娯楽作品がつくられた。京都の書肆(しょし)八文字屋(はちもんじや)が上方文壇をリードした元禄末からの浮世草子である。井原西鶴の後に、江島其磧(えじまきせき)などの注目すべき作者もいるが、要するに西鶴の亜流であり、千編一律の作品の氾濫(はんらん)は読者の興味をひかなくなった。貸本屋から借りて読むという享受形態と相まって、出版業者が新しい作品を出版しても利益が確保できなくなった。このことが18世紀なかば以後、上方にめぼしい小説の出版をみなくなる理由である。もちろん安易な娯楽作品の氾濫は、元禄以後の上方町人の保守化と無関係ではありえない。もっとも庶民的な芸能であった浄瑠璃さえも、先行作品の焼き直しが頻出し、衰退を迎えるのである。

これに対し、江戸は政治の中心地ではあったが、経済的に長く上方の植民都市であった。独自の文化を生む地盤をもたなかったのであるが、18世紀なかばともなると江戸を故郷と意識する町人が生まれて、それなりに経済的にも充実し、独自の江戸言葉(ことば)も確立し、ようやく独自の文化・文学を生む条件を整え、文学の中心地は江戸へ移行することになったのである。西鶴以前の散文作品が仮名草子、西鶴以後の小説が浮世草子と、上方ではすべて一括してとらえられるのに対し、江戸の小説は、洒落本、滑稽本、人情本、読本、草双紙と、多彩なジャンルを誇っている。雅の文芸の側に属すべき知識階級(武士その他)の俗の文芸への参加、上方のように強大な出版資本がなく、作者が新しい文芸理念をもって登場することが可能であった等々の理由からであった。漢詩文は、経学と文学を総合した儒学が政治の指導原理であったために、早く江戸にその中心が移ってゆくが、なお元禄期までには伊藤仁斎(じんさい)の古学派が京都に強固な地盤をもっていたのである。反儒学的な国学も下河辺長流(しもこうべちょうりゅう)や僧契沖(けいちゅう)などは上方で彼らの学問研究を続けているが、荷田春満(かだあずままろ)やその養子在満(ありまろ)、春満門の賀茂真淵(かもまぶち)らは享保(きょうほう)期(1716~1736)から江戸に移住してゆき、漢詩文も江戸が中心地となった。

[神保五彌]

俳諧・和歌の全国化

政治や商業資本との関連が薄い庶民詩としての俳諧、あるいは本来雅の文芸に属しながら近世に入って庶民の間にも拡散していった和歌などの叙情詩は、近世歌謡をも含めて、小説のようにその中心地が上方から江戸へと移行することはなかった。国民が文学に参加することが可能になった時代だけに、全国各地に歌人、俳諧師が輩出することになった。和歌はもちろん、芭蕉(ばしょう)によって真の国民詩として定着した俳諧も、蕪村(ぶそん)を中心とする天明(てんめい)俳諧、あるいは後の一茶(いっさ)に代表される化政期の俳諧にしても、中心地は各地にあったわけである。狂歌なども、元禄のころまで学者や歌人などの余技であったものが、享保期に入ると永田貞柳(ていりゅう)などの職業的な狂歌師が現れるようになり、上方狂歌壇が形成され、江戸でもまた四方赤良(よものあから)(蜀山人(しょくさんじん))を中心とする江戸狂歌壇が形成されてともに幕末に及ぶのである。

[神保五彌]

浄瑠璃・歌舞伎の成長

演劇の世界では、前代以来の能・狂言が武士階級の式楽として採用されるが、伝統を墨守するのみで新しい発展はみられなかった。これに対し、庶民の芸能として出発した浄瑠璃・歌舞伎は、時代の演劇としてそれぞれ目覚ましい成長を遂げてゆく。神仏の霊験譚(れいげんたん)や高僧伝、史話などに題材を求めて、戯曲構造も、したがって文学性も未熟な古浄瑠璃の時代を経て、竹本義太夫(たけもとぎだゆう)が貞享(じょうきょう)元年(1684、一説には貞享2年)に大坂に竹本座を開くと、義太夫と提携した近松門左衛門によって優れた作品が次々と発表され、時代物と世話物の浄瑠璃が、竹本座に対抗した豊竹(とよたけ)座の存在もあって全盛期を迎えるが、それも18世紀後半以後は、創作浄瑠璃は少なくなり、芸の伝承期に移行する。人形にかわる生きた俳優の演技の魅力に及ばなくなった結果である。これに対し歌舞伎は、女歌舞伎、若衆(わかしゅ)歌舞伎を経て野郎(やろう)歌舞伎の元禄時代に入ると、従来の舞踊本位から演劇性が強まり、立役、女方、敵役(かたきやく)などの役割も定まり、さらに町人社会の発展に伴って都市の性格も定まり、上方と江戸とは明瞭(めいりょう)な相違をみせるようになった。京都を中心とする上方では、写実的な演出により濡事(ぬれごと)の狂言が歓迎され、江戸では浪漫(ろうまん)的傾向の、武張った荒事(あらごと)の芸風が好まれ、基本的にはこの傾向が続いて、上方と江戸との交流を繰り返しながら、もっとも庶民的な演劇として続いた。

[神保五彌]

近代文学

創出期(明治時代)

元号が「明治」と改まったその時点から「近代文学」の歴史がただちに始まったわけではない。「明治維新」といわれる政治の面での大きな変革と、文学が近代化していく過程とはかならずしも一致しない。「近代文学」が「近代」の名にふさわしい形をとるには少なくとも約20年ほどの歴史のずれがあった。坪内逍遙(しょうよう)の文学論『小説神髄(しんずい)』、それを基盤に展開した小説『一読三歎 当世書生気質(かたぎ)』、二葉亭四迷(ふたばていしめい)の文学論『小説総論』、その実作ともいうべき小説『浮雲(うきぐも)』、森鴎外(おうがい)のドイツ土産(みやげ)三部作の一つ『舞姫』、これらがほぼ踵(きびす)を接して発表されていくのは明治20年(1887)前後のことである。逍遙の『小説神髄』の主張のなかには、江戸時代の勧善懲悪的物語の否定、類型的な人間ではなく「百八煩悩(ぼんのう)」にとらわれる複雑な人間の心理のありようをそのままに写し出す写実主義の考え方が強く打ち出されていた。しかし『一読三歎 当世書生気質』のなかには、「書生」(学生)という時代を象徴する人物を中心に据えながらも、江戸時代以来の戯作(げさく)の雰囲気を十分払拭(ふっしょく)できず、中途半端の要素が多分に残存していた。二葉亭は模写論を超えた次元の虚構の軸に「近代」の「小説」たるゆえんをみいだし、近代の知識人の苦悩を『浮雲』において言文一致のスタイルでこれに挑戦したが、中絶に終わってしまった。鴎外の『舞姫』は、自己のドイツ体験を下敷きにしつつ、ヨーロッパ的文脈と伝統的な雅文体の文脈を融合、整合性のある作品に仕立て上げたが、文学者鴎外と官僚鴎外との内的対立に耐え続けねばならなかった。逍遙は『早稲田(わせだ)文学』を創刊し、在野の人として、小説の筆は折ったが、演劇、翻訳、教育などの面で、近代の文学・文化の全領域で、しかるべき啓蒙(けいもう)活動を一貫して展開した。二葉亭は文学者というものの領域に安住できず、つねに懐疑に懐疑を重ね、明治という時代のなかで完成という形をとれず死去する。鴎外は官僚として、日本の上からの近代化路線の推進者となりつつも、一点の満たされぬ心を文学の世界に託した。この3人の知識人・文学者のなかに近代文学の創出過程とその後のいびつな展開の姿を探ることができる。

それ以前の段階においては、江戸時代の戯作者の本質を踏襲しつつ、新時代の開化風俗に関心を寄せた仮名垣魯文(かながきろぶん)の一派、ヨーロッパの文学の明治的な翻訳(翻案)に力を尽くした人々、また自由民権運動との関連によって生じた矢野龍渓(りゅうけい)、東海散士(さんし)らの政治小説、さらに幅広い言論活動として全国民的に読まれた福沢諭吉(ゆきち)の『学問のすゝめ』や中村正直(まさなお)の『西国立志編(さいごくりっしへん)』、成島柳北(なるしまりゅうほく)によって代表されるような旧幕藩側の人々の「反近代」ともいいうる仕事も視野のうちに入れておく必要がある。柳北は自らを「天地間無用の人」と規定したが、この考え方のなかに、その後の近代の文学者の一つの典型をみることができる。

尾崎紅葉(こうよう)らの硯友社(けんゆうしゃ)は『我楽多(がらくた)文庫』を創刊、明治20年代の文壇の中枢的存在となる。また、幸田露伴(ろはん)もこの時期に活躍、「紅露逍鴎」の時代を生む。文学の概念を幅広くとらえた場合、徳富蘇峰(そほう)の民友社の存在、その機関誌紙ともいえる『国民之友』『国民新聞』が大きくクローズアップされる。安易な文明開化、欧化主義に対して、三宅雪嶺(みやけせつれい)、陸羯南(くがかつなん)らは政教社を結成、機関誌『日本人』や新聞『日本』を出した。この硯友社、民友社、政教社の相関関係のなかに明治20年代の文学と思想の縮図をみることができる。そのなかで真に新しい近代的個性を濃厚にもった人として明治元年(1868)生まれの北村透谷(とうこく)が登場する。透谷は自由民権運動に参加したが離脱、政治から文学への道を歩み、主として明治の時代の本質を「移動の時代」としてとらえ、恋愛結婚を実行、「恋愛は人生の秘鑰(ひやく)なり」と主張、また山路愛山(やまじあいざん)との間に「人生相渉(そうしょう)論争」を展開、「空の空」を「撃つ」文学観によって、愛山の功利主義的文学観を批判、理想と現実のはざまのなかで1894年(明治27)5月自殺した。透谷はまた、島崎藤村(とうそん)らと同人雑誌『文学界』を創刊。その『文学界』の客員的存在が樋口一葉(ひぐちいちよう)で、『にごりえ』『たけくらべ』などの作品は近代短編小説の先駆的意味をもつ。博文館より『太陽』『文芸倶楽部(くらぶ)』、春陽堂より『新小説』が創刊され、広津柳浪(りゅうろう)、泉鏡花(きょうか)らが活躍。とくに鏡花の非現実的な神秘性と妖艶(ようえん)とを兼備した『高野聖(こうやひじり)』は、紅葉の『金色夜叉(こんじきやしゃ)』以上に高い評価を今日では獲得している。

蘇峰の弟蘆花(ろか)は民友社出身で、『不如帰(ほととぎす)』を書いて多数の読者を獲得、『自然と人生』などを経てトルストイの影響のもとに東京郊外で「美的百姓」を実行。同じく民友社より国木田独歩(どっぽ)が登場、『武蔵野(むさしの)』において清新な自然を発見、短編小説の分野で人生の断片を鮮烈に切り取り、近代短編の系譜を志賀直哉(なおや)へとつないでいった。先駆者透谷のあとを、自分のような者でも生きていきたいと、執拗(しつよう)に人生を凝視し続けたのが藤村である。『若菜(わかな)集』から始まる藤村の詩はやがて小諸(こもろ)時代を経て散文に移行、「個」の覚醒(かくせい)と「社会」の矛盾を『破戒』で描き、ついで自らの青春と己の生理と生い育った旧家の血統を全生涯をかけて追及する。

『文学界』の後を引き継いだ与謝野鉄幹(よさのてっかん)と晶子(あきこ)の『明星(みょうじょう)』は、「新詩社」の名が象徴するように、晶子の歌集『みだれ髪』のみならず、詩、翻訳、小説、絵画などジャンルを超えた広場を構築、ここより窪田空穂(くぼたうつぼ)、石川啄木(たくぼく)、高村光太郎、北原白秋(はくしゅう)、木下杢太郎(もくたろう)、平出修(ひらいでしゅう)、山川登美子(とみこ)らが輩出。上田敏(びん)も『海潮音』の基調となる訳詩を寄稿、明治の浪漫(ろうまん)主義の広場となった。土井晩翠(ばんすい)や、『文庫』に拠(よ)った河井酔茗(すいめい)、横瀬夜雨(やう)、さらに薄田泣菫(すすきだきゅうきん)(1877―1945)や蒲原有明(かんばらありあけ)らの詩も周辺に大きな影響力を与えた。『明星』に対して正岡子規(まさおかしき)、高浜虚子(きょし)らは『ホトトギス』をおこし、とくに子規は短歌・俳句の革新、写生の必要性を提唱、その子規の友人に夏目漱石(そうせき)がいた。日露戦争前後には幸徳秋水(こうとくしゅうすい)らの平民社が結成され、非戦論者も輩出。それらを下地にして、明治の上昇的近代化に対しての、都市下層社会の実体調査、資本主義下の公害の発端ともいうべき足尾(あしお)鉱毒問題に対する抗議を示す記録文学も生まれた。

[紅野敏郎]

確立期(明治末~大正時代)

1906年(明治39)に創刊された第二次『早稲田文学』は島村抱月(ほうげつ)が推進、博文館の『文章世界』や『読売新聞』の「文芸欄」などとも呼応して、自然主義文学運動の舞台を設営した。田山花袋(かたい)はじめ藤村、徳田秋声(しゅうせい)、正宗白鳥(まさむねはくちょう)、岩野泡鳴(ほうめい)らが積極的に参加、小説家と評論家が車の両輪として活躍、浪漫主義を払拭した日本的な自然主義文学は、現実を直視し、灰色の人生観を披瀝(ひれき)、無理想・無解決・無技巧の姿勢を堅持、『田舎(いなか)教師』『家』『あらくれ』『何処(どこ)へ』『耽溺(たんでき)』などの代表作を生み、近代文学の確立期をつくりあげた。

自然主義にあらざれば人でなし、というような風潮に抗して、武者小路実篤(むしゃのこうじさねあつ)、志賀直哉、有島武郎(たけお)らの『白樺(しらかば)』、永井荷風(かふう)を迎えた『三田(みた)文学』、谷崎潤一郎(じゅんいちろう)らの第二次『新思潮』の、いわゆる明治第二代目の豊かな階層の世代は、「明治」の「公」意識に対する「大正」の「私」意識という姿勢を貫き、「大正文学」は自らの資質、感情、生理、肉体全体に相わたっての実感を土台に始動し始めた。これら東京山手(やまのて)の青年といわれる世代の人々は、自己の肉体の自然を尊重、そのためには「家」との対立をも辞せず、大胆なエゴによる十人十色の個性の伸長という点に力点を置いた。とくに泰西(たいせい)美術のほしいままな摂取を栄養にして出現した『白樺』の存在は、行き詰まった文壇にさわやかな天窓をあけたものとして受け入れられた。「時代閉塞(へいそく)の現状」を訴えた啄木とは大きな差違がそこには認められた。啄木は1912年4月に世を去るが、同世代の『白樺』の人々はしかるべき資質を自在に伸長、武者小路の天衣無縫の発言や「新しき村」の創設、志賀の簡潔無比の短編や『暗夜行路』、有島の『或(あ)る女』などにその結実がみられた。荷風、潤一郎ら耽美(たんび)派の人々は、いかなる時代になろうとも己の資質を崩さず、内面のモチーフに従っての作家活動を展開、「反近代」の姿勢を貫いた。

ロンドンから帰国した漱石は『吾輩(わがはい)は猫である』『坊つちやん』『三四郎』『こゝろ』『道草』『明暗』など、日露戦争後から1916年(大正5)12月に死去するまでのわずか10年余りの期間に立て続けに名作を発表、近代最高の知的文学者として明治の近代化に付着した皮相な要素にメスを入れ、同時代および後代に大きな影響を与えた。漱石の周辺にはいわゆる漱石門下生がいて、これが大正期の教養派に連動し、また鈴木三重吉(みえきち)、森田草平(そうへい)、内田百閒(ひゃっけん)、中勘助(かんすけ)らを生み、『白樺』ともつながり、芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)らに引き継がれていった。漱石の亡くなった1916年前後は、森鴎外の歴史小説や史伝もの、明治以来の自然主義文学者、『白樺』の人々、耽美派の人々、芥川、菊池寛(かん)ら大正作家がこぞって重層的に活躍、近代文学のもっとも実り豊かな時期でもあった。しかしやがてその行き着くところは、私(わたくし)小説を中核とする、狭いが結晶度の高い「純文学」意識の横溢(おういつ)となる。広津和郎(かずお)、葛西善蔵(かさいぜんぞう)、佐藤春夫らの小説、北原白秋(はくしゅう)、若山牧水(ぼくすい)、吉井勇(いさむ)、前田夕暮(ゆうぐれ)、高村光太郎、斎藤茂吉(もきち)、日夏耿之介(ひなつこうのすけ)、萩原朔太郎(はぎわらさくたろう)ら詩歌の関係者もそれぞれ代表作を発表、相互交流の場もつくられ、小説と詩歌の蜜月(みつげつ)時代が出現した。大正期の作家のほとんどが演劇に興味を抱き、ヨーロッパ演劇の移入にあわせて木下杢太郎、谷崎潤一郎、武者小路実篤、倉田百三(ひゃくぞう)、久保田万太郎(まんたろう)、山本有三、菊池寛らや正宗白鳥、真山青果(まやませいか)らは小説とともに戯曲も盛んに書き、小山内薫(おさないかおる)らの自由劇場、島村抱月の芸術座などを経て築地(つきじ)小劇場が誕生した。鈴木三重吉は『赤い鳥』を創刊し、白秋や西条八十(やそ)や野口雨情(うじょう)らは愛唱される童謡を書き、児童文学の「近代」が始まっていった。小川未明(みめい)や坪田譲治(じょうじ)らも小説から児童文学へ移行した。

大逆事件(1910)後の「冬の時代」に耐えつつも大杉栄(さかえ)、荒畑寒村(あらはたかんそん)らは『近代思想』、堺利彦(さかいとしひこ)は『へちまの花』、土岐哀果(ときあいか)(善麿(ぜんまろ))は『生活と芸術』を創刊、3誌雁行(がんこう)の形をとり、やがて民衆詩派や労働文学の勃興(ぼっこう)、『種蒔(ま)く人』の創刊となり、プロレタリア文学の夜明けを迎える。

[紅野敏郎]

転換期(昭和前期)

昭和文学は、関東大震災後の『種蒔く人』の精神を継承した『文芸戦線』と、横光利一(よこみつりいち)、川端康成(かわばたやすなり)らの芸術による改革を目ざした『文芸時代』の創刊された1924年に端を発する。大正文学の側からいえば、1927年(昭和2)における芥川の自殺が時代の象徴的事件となる。プロレタリア文学と新感覚派とは、既成文壇への反抗という点では軌を一にしつつも、交流と背反が繰り返され、プロレタリア文学、新感覚派、既成文壇は三派鼎立(ていりつ)の図を描き、一時期はプロレタリア文学の全盛期を迎えるが、権力による弾圧のため転向現象を生じ、新感覚派は既成文壇に吸収されていった。また「純文学」に対して通俗小説、大衆文学がジャーナリズムの拡大化のなかで肥大したが、中里介山(かいざん)の『大菩薩峠(だいぼさつとうげ)』、白井喬二(きょうじ)の『富士に立つ影』、大仏(おさらぎ)次郎の『赤穂浪士(あこうろうし)』などの名作を生んでいった。横光は昭和文学の茨(いばら)の道を切り開いた闘将で、『上海(シャンハイ)』『機械』などを発表、川端は『伊豆の踊子』を経て『雪国』を完成する。プロレタリア文学の側では葉山嘉樹(よしき)、平林たい子、中野重治(しげはる)、宮本百合子(ゆりこ)、佐多稲子(さたいねこ)、小林多喜二(たきじ)らが活躍した。宮本顕治(けんじ)は芥川の自殺を「敗北の文学」と規定したが、小林秀雄はプロレタリア文学も新感覚派も「様々なる意匠(いしょう)」としてみる眼力をもっていた。1933年にはいわゆる「文芸復興」期を迎え、プロレタリア文学の人々の多くは転向。その転向を逆手にとり、中野重治は『村の家』『歌のわかれ』など良質の作品を書く。谷崎はこの時代に左右されず、戦時下においても『細雪(ささめゆき)』を書き続け、荷風や白鳥も時代の動向に迎合することなく、また、藤村は『夜明け前』を、志賀は『暗夜行路』を完成し、秋声は『仮装人物』『縮図』を発表した。

昭和文学の担い手となる作家たちはそのほとんどが同人雑誌から出発し、尾崎一雄(かずお)、丹羽文雄(にわふみお)、舟橋聖一、石坂洋次郎、石川達三、火野葦平(あしへい)らが苦節十年の末に昭和10年代に流行作家として活躍。井伏鱒二(いぶせますじ)、堀辰雄(たつお)、石川淳(じゅん)、太宰治(だざいおさむ)、高見順(じゅん)らや、詩人の三好達治(たつじ)、北川冬彦、戯曲家の三好十郎、久保栄(さかえ)らも独自の道を歩み、とくに井伏は、つねに「常民」の営みを凝視し、とぼけた姿勢で詩精神に裏打ちされた、渋いユーモアを交えた作品を発表した。

昭和文学はまた夭折(ようせつ)したマイナー・ポエットを多く生んだ。牧野信一、梶井基次郎(かじいもとじろう)、中島敦(あつし)や宮沢賢治、中原中也(ちゅうや)らがそれに該当する。やむなく戦争文学の渦にのめり込んだ作家もいたが、同時に、この時期に黙々と耐えつつ戦後の文学の土台を構築する努力を怠らなかった人も多くいた。山室静(やまむろしずか)、平野謙(けん)、本多秋五(しゅうご)、埴谷雄高(はにやゆたか)、荒正人(あらまさひと)、佐々木基一(きいち)、小田切秀雄(おだぎりひでお)らや、野口冨士男(ふじお)、福田恆存(つねあり)、中村光夫、山本健吉、吉田健一らや、野間宏(のまひろし)、武田泰淳(たいじゅん)、椎名麟三(しいなりんぞう)らの重要な仕事の発端は、この昭和10年代に蓄積されていた。三島由紀夫(ゆきお)も1944年に第一創作集『花ざかりの森』を上梓(じょうし)していたのである。

[紅野敏郎]

現代の文学――第二次世界大戦後から現在まで

第二次世界大戦以後、20世紀後半の約半世紀間の文学は、終戦、占領、マスコミの巨大化、高度成長、バブル崩壊など、政治・経済・社会状況の大きな変化の下で、戦前からの文学伝統のうえに20世紀なかば以降の世界の文学状況を反映しつつ、おのずから戦前とは異なった展開をたどり、さまざまな問題を生んできた。その流れを大きく眺めれば、戦後のほぼ四半世紀間、すなわち1970年ごろまでの文学は、戦後民主主義という名に代表される近代主義(モダニズム)と、その批判として民族・伝統・土俗などの重視となって表れる反近代主義的傾向という、対立する二つの主導的理念の交替と重層の歴史としてとらえられる。しかしその対立は、あくまで小説を中心とする文学という、社会的・文化的に特権化された領域のなかでのことであった。ところが1970年ごろ以後、従来の小説あるいは文学は急速にその特権的地位を失い始める。それは単に純文学が売れなくなったという現象面のことだけではなく、これまでのように文学を文学のなかだけで考えるのでなく、その時代の言語の仕組みとして、社会的・歴史的な視野のなかで考えようとする傾向が強くなったということでもある。いいかえれば、文学の内容や思想ではなく、文学の総体が外側から問題にされるようになってきたのである。そのような、文学についての根本的な考え方の変化を念頭に置きながら、第二次世界大戦後の文学の季節から20世紀後半の文学の拡散・解体までの約50年間の流れを、現象的に順にたどれば、およそ以下のようになるであろう。

[曾根博義]

終戦直後

1945年(昭和20)の終戦はGHQ(連合国最高司令部)による占領の始まりであった。占領政策は巧妙で、いわば支配の印象を与えない支配だった。文学に直接かかわる分野でいえば、GHQはすべての出版物に対して厳しい事前検閲を行ったが、その痕跡(こんせき)を残さない検閲だったため、国民のほとんどはその事実を知らず、すべてが自由になったと思い込んでいた。ともあれ敗戦と戦後の民主化の波は、既成の権威や秩序を崩壊させた。その混乱のなかでまず無頼(ぶらい)派とよばれた石川淳(じゅん)、坂口安吾(あんご)、太宰治(だざいおさむ)、織田作之助(おださくのすけ)らの破滅的な作品やデカダン生活が注目された。坂口安吾の『堕落論』(1946)、太宰治の『斜陽』(1947)やその心中自殺(1948)などは、とくに強い衝撃を与えた。新しい文学理念の形成の面では、平野謙(けん)、荒正人(あらまさひと)、本多秋五(しゅうご)ら『近代文学』派の評論家たちの果たした役割が大きい。彼らは戦前の革命運動の批判的検討を通じて自我の再建を唱え、文学における近代主義の担い手になった。一方、中野重治(しげはる)、宮本百合子(ゆりこ)、蔵原惟人(くらはらこれひと)ら旧プロレタリア文学者たちは『新日本文学』に拠(よ)りながら民主主義文学運動を推し進めた。両者の間に起こった「政治と文学」論争(1946~1947)は、旧来の純文学を政治や組織やマスコミからいかに守るかという発想に基づいており、そのような文学あるいは自我のとらえ方が戦後文壇の支配的理念となった。創作面では、野間宏(ひろし)、椎名麟三(しいなりんぞう)、埴谷雄高(はにやゆたか)、梅崎春生(はるお)、武田泰淳(たいじゅん)、三島由紀夫(ゆきお)、中村真一郎、大岡昇平、少し遅れて安部公房(こうぼう)、堀田善衛(よしえ)、島尾敏雄(としお)らの戦後派作家がその担い手とされ、戦前の左翼体験や戦争体験の意味を確かめ直し、人間を全体的にとらえようとするスケールの大きい観念的な小説が生み出された。野間宏の『暗い絵』(1946)はその出発を告げる作品であった。戦後はまた川端康成(やすなり)、井伏鱒二(いぶせますじ)、伊藤整(せい)、阿部知二(ともじ)、高見順(じゅん)ら、昭和初年代・10年代作家の成熟期でもあり、上林暁(かんばやしあかつき)、尾崎一雄(かずお)、外村繁(とのむらしげる)らによって私小説の名作が書かれる一方、丹羽文雄(にわふみお)、田村泰次郎(たいじろう)、石坂洋次郎、舟橋聖一、石川達三らの風俗小説、中間小説が人気をよんだ。

[曾根博義]

1950年代

1950年(昭和25)の朝鮮戦争の勃発(ぼっぱつ)、翌年の対日講和条約の調印以後、文学は戦後初めての大きな転換期を迎える。民主主義文学運動の内部分裂と国民文学論争はその早い反映であった。チャタレイ裁判(1950~1957)などの文学裁判の経過にも占領政策転換の影響が認められる。1953年以降、戦後派の観念性に対して日常性を重視する安岡章太郎(しょうたろう)、吉行淳之介(よしゆきじゅんのすけ)、小島信夫(こじまのぶお)、庄野潤三(しょうのじゅんぞう)、遠藤周作ら「第三の新人」が登場する。1955年になると神武(じんむ)景気が始まり、翌1956年には「もはや戦後ではない」ということばが流行し、週刊誌ブームが起こり、テレビが普及し始める。石原慎太郎の『太陽の季節』が芥川(あくたがわ)賞を受賞して世間を騒がせたのはそういうときであった。マスコミの異常な発達のなかで作家のタレント化、文学の興行化が目だち始め、文壇の崩壊が叫ばれたのもゆえなきことではなかった。1957年には開高健(かいこうたけし)と大江健三郎が登場し、石原とともに戦後世代の旗手として期待される。一方、戦後派作家の退潮と分化のなかで、『金閣寺』(1956)以後、三島由紀夫が不動の地位を築き、それと呼応するかのように谷崎潤一郎、室生犀星(むろうさいせい)、川端康成らの唯美的な老人文学が脚光を浴びた。1950年代なかばにはさらに野上弥生子(やえこ)、宇野千代、円地文子(えんちふみこ)、幸田文(こうだあや)らの女流作家の活躍が目だち、曽野綾子(そのあやこ)と有吉佐和子(ありよしさわこ)が才女としてデビューする。井上靖(やすし)の清新な新聞小説や歴史小説が人気を博す一方、松本清張(せいちょう)、水上勉(つとむ)らの社会派推理小説は従来の文壇文学を脅かす存在となった。

[曾根博義]

1960年代

1960年(昭和35)の安保闘争と、その後1970年ごろまでの高度成長期は、さまざまな意味で戦後民主主義の試練の時代であった。大江健三郎、高橋和巳(かずみ)、井上光晴(みつはる)、小田実(まこと)ら、戦後派の後継者である若い世代の作家たちは、安保闘争における苦い体験を踏まえ、全共闘運動とも部分的にかかわりながら、民衆の土俗的エネルギーの根源にまでさかのぼって権力と対峙(たいじ)しようとする姿勢をとり、戦後派の作家たちは1970年前後にそれぞれの到達点を示す大作を相次いで完成させる。大岡昇平『レイテ戦記』(1967~1969)、野間宏『青年の環(わ)』(1947~1971)、武田泰淳『富士』(1969~1971)、福永武彦(たけひこ)『死の島』(1966~1971)などが後者の成果にほかならない。しかし『豊饒(ほうじょう)の海』四部作(1965~1971)擱筆(かくひつ)後、自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自殺を遂げるという三島由紀夫の衝撃的な行動(1970)には、いまや高度成長に酔い、私生活中心主義に堕落した戦後という時代に対する激しい呪詛(じゅそ)が込められていた。三島のよき理解者であり、日本の作家として初のノーベル文学賞を受賞(1968)した川端康成も、1972年にガス自殺を遂げた。それより早く小島信夫は私生活中心の戦後の家庭の空洞化を『抱擁(ほうよう)家族』(1965)に描き、島尾敏雄は『死の棘(とげ)』(1960)など一連の病妻もので戦後の夫婦関係の崩壊と再建を祈るように書いていた。吉行淳之介によって描かれる性は、『砂の上の植物群』(1963)を経て『暗室』(1969)になると、いっさいの人間的なものから抽象されて死とほとんど同質のものとなった。そのほか、ベトナムに赴いた開高健、『砂の女』(1962)以下の一連の反リアリズム小説で注目された安部公房、外国文学の教養を生かした丸谷才一、辻邦生(つじくにお)、北杜夫(もりお)らの長編、倉橋由美子(ゆみこ)、河野多恵子、大庭(おおば)みな子らの女流新人、柴田翔(しょう)、庄司薫(かおる)などの新しい青春小説や、焼跡闇市(やみいち)派の野坂昭如(あきゆき)らの活躍などが注目された。

[曾根博義]

1970年代

1970年代に入ると、公害問題の深刻化、ドル・ショック、ベトナム和平、石油ショックを経て、1974年には戦後初めて経済成長率がマイナスに落ち込み、約20年間続いた高度成長時代は終わりを告げる。全共闘運動はすでに1969年に終わっていた。すべてが終わったかのようにみえるなかで、都市化は進展し、マスコミの規模の増大とメディアの多様化はますます進んで、文芸出版、とくに純文学の売れ行き不振が嘆かれるようになる。作家たちが共通の思想や文学観の下に結集することはいっそう困難になり、文学の多様化と拡散があらわになった。1970年前後に注目され出した古井由吉(よしきち)、黒井千次、小川国夫、後藤明生(めいせい)、阿部昭(あきら)、坂上弘(ひろし)らは「内向の世代」とよばれたが、彼らにとっては政治や思想はもちろんのこと、日常における自己と現実の姿さえ不確実になってきたために反リアリズムの傾向が強くなっているという点を除いて、共通性は認めがたい。「内向の世代」のあと文壇に登場した戦後生まれの新人のなかでは、荒々しい土俗のエネルギーに満ちた神話的世界を切り開いた中上健次(けんじ)、それと対照的な、都会的で軽い文体と、ゲームのような物語構成を特色とする村上春樹(はるき)、庶民派の叙情的な物語作家宮本輝(てる)らが人気をよんで、新世代の筆頭にたった。女流の新人では津島佑子(ゆうこ)の活躍が際だっている。しかし他方で、石川淳、藤枝静男、和田芳恵(よしえ)、野口冨士男(ふじお)らの高齢作家の活躍が目だち、埴谷雄高、中村真一郎、堀田善衛などの戦後派はなおも健在ぶりを示し、その後継者である大江健三郎が現代文学の最先端を走り続けるかたわら、小島信夫ほか「第三の新人」の円熟、大庭みな子、高橋たか子、富岡多恵子らの進境ぶり、井上ひさし、筒井康隆(やすたか)らのパロディーやSFによる衝撃もみられた。

[曾根博義]

1980年代以降

1980年(昭和55)から2000年(平成12)までの20年間は、国内外において文字どおり激動の世紀末だった。1989年のベルリンの壁の撤去、1991年の湾岸戦争とソ連の解体。国内では昭和が平成に改元された1989年前後を境に未曽有(みぞう)のバブル景気が崩壊し、リクルート事件や金融・証券業界の不祥事が相次ぎ、消費税導入とともに自粛ムードが漂いはじめた。1995年の阪神・淡路(あわじ)大震災と地下鉄サリン事件はこれに追い討ちをかけて見通しのない世紀末に突入した。その間、都市化は一段と進み、東京への関心も高まった。それが文学にもいちはやく反映して東京論・都市論ブームを巻き起こすとともに、日野啓三、黒井千次、加賀乙彦(おとひこ)、田中康夫、立松和平、干刈あがた(1943―1992)、増田みず子(1948― )らの新しい都市小説を生んだ。1980年代後半には村上龍、村上春樹、池澤夏樹、吉本ばなな(2002年よしもとばななに改名)らの新人が若い世代の間で圧倒的な人気を集め、1990年代以後、多和田葉子、車谷長吉、奥泉光、松浦理英子、笙野頼子(しょうのよりこ)(1956― )、川上弘美(1958― )らが相次いで登場した。評論では吉本隆明、江藤淳、磯田光一(1931―1987)らに続いて、1970年代に入ってから柄谷行人(からたにこうじん)が現れ、文学現象を離れた原理的な批評でこの時代の評論をリードした。1994年の大江健三郎のノーベル賞受賞により日本の文学は世界の注目を集めた。しかし、21世紀を迎えても、エンターテインメントを除けば、日本の文学は相変わらず長い解体と混迷と模索のなかにある。

[曾根博義]

海外における日本文学

海外における日本文学の通史的情報源として、W・G・アストンの英文『日本文学史』(1899)、フローレンツKarl Adolf Florenz(1865―1939)の独文『日本文学史』(1906)、ルボンMichel Revon(1867―1947)の仏文『日本文学選集』(1910)が先駆的役割を果たしてきた。第二次世界大戦後は、コロンビア大学出版の『日本の伝統の源泉』全2巻(1958)が10万部を超え、D・キーンの『日本文学史』全4巻(1984)が、ただちにロシア語訳が出るなど、国際的な反響を巻き起こした。漢字文化圏を代表する葉渭渠(よういきょ)(1929―2010)・唐月梅(とうげつばい)(1931― )共著『日本文学史』全2巻(2000)も画期的意義を誇る。

民族的特質を反映した短詩型文学の受容史が長く、研究水準も高い。ロドリゲスの『日本文典』Arte da Lingoa de Iapam全3巻(1608)には、長歌、短歌、小歌(こうた)、連歌(れんが)などの形式が考察されている。だが、最初に翻訳された和歌は、大伴家持(おおとものやかもち)の「天皇(すめろぎ)の御代(みよ)栄えむと東(あづま)なる陸奥(みちのく)山に金(くがね)花咲く」で、1834年(天保5)ティチングIsaac Titsingh(1744/1745―1812)が仏訳した林春斎撰(せん)『王代一覧』に、クラプロートHeinrich Julius Klaproth(1783―1835)が加えた私注に紹介されている。注目すべきは、欧米で関心の高い「百人一首」の天智(てんじ)天皇の巻頭歌が、1863年(文久3)レオン・ド・ロニーLéon de Rosny(1837―1914)の『日本文集』TEXTES JAPONAIS(巴里(パリ)京都東学所刊)に出現していることである。さらに1865年(慶応1)ディッキンズFrederick Victor Dickins(1838―1915)が英訳を『THE CHINESE AND JAPANESE REPOSITORY』誌(1865.3~11)に連載。翌年、J・サマーズの協力を得て、ロンドンから『日本の抒情詩(じょじょうし)』HYAKU NIN ISS'HUを刊行。マッコーレーClay MacCauley(1843―1925)訳(1899)、ポーターWilliam N. Porter(1849―1929)訳(1909)をはじめ、ガルトTom Galt訳(1982)に及ぶ多くの翻訳に影響を与えた。『万葉集』の本格的研究は、1872年(明治5)プフィッツマイヤーAugust Pfizmaier(1808―1887)が、巻3、巻4の200余首を独訳し、ウィーンの『科学アカデミー紀要』に発表。B・H・チェンバレンの『日本の詩』(1910)を経て、オランダのピアソンJan Lodewijk Piersonが1929年(昭和4)から1964年(昭和39)にかけて完訳し索引も完成。コタニスキーWiesław Kotański(1915―2005)のポーランド語訳(1961)、グルスキーナのロシア語訳(1971)もある。フランスの前衛詩人J・ルボーが万葉歌人を中心に訳刊した詩華集『もののあわれ』(1970)も異彩を放っている。『古今集』は、1884年ゴーチエJudith Gautier(1845―1917)と西園寺公望(さいおんじきんもち)の共訳『蜻蛉(かげろう)集』がパリから、R・ランゲの独訳がベルリンから刊行された。G・ボノーの仏訳(1934)とH・C・マッカラウの英訳(1985)が画期的意義を誇る。1964年にはレクラム文庫に『新古今集』が入った。R・ブラウアー、E・マイナーの共著『日本の宮廷詩』(1961)は、『藤原定家の「近代秀歌」』の訳注とともに、和歌研究の金字塔である。J・グランジャンの創始した国際短歌の会のフランス短歌・五行詩運動の成果である『白菊』(1964・パリ)も注目を浴び、ストラビンスキーの『三つの日本の抒情詩』(1912~1913)の曲想も、山部赤人(やまべのあかひと)、源当純(まさずみ)、紀貫之(きのつらゆき)の和歌から生まれた。

世界最短の詩型である俳句をめぐって、アメリカ、ドイツを中心に翻訳、研究、実作がされている。『日本の抒情的エピグラム』(1906)の著者クーシューPaul-Louis Couchoud(1879―1959)らのフランス俳諧(はいかい)・三行詩運動以後も、『NRF(エヌエルエフ)』(1920.9)はHaï-Kaïsを特集し、P・エリュアールやJ・ポーランが実験詩を発表している。前衛詩運動の機関誌『SIC(シック)』(1917.11)に北原白秋(はくしゅう)や三木露風(ろふう)が紹介されたこともあるが、ボノーの『日本詩選』(1934)を経て、『日本現代詩選』(1986)が好評である。ペンギン文庫の『日本戦後詩』(1972)も反響をよんだ。

最初の散文の翻訳は、1847年(弘化4)プフィッツマイヤーの独訳、柳亭種彦(りゅうていたねひこ)作『浮世形六枚屏風(うきよがたろくまいびょうぶ)』である。『源氏物語』も、ウェーリー訳(1925~1933)以前に、M・ミューラー・ヤブシュの独訳(1911)があり、ベンルOscar Benl(1914―1986、ドイツ)、コンラッドNikolai Iosifovich Konrad(1891―1970、ソ連)、シフェールRené Sieffert(1923―2004、フランス)、サイデンステッカー(アメリカ)、アドリアーノ・モッティ(イタリア)、タチヤーナ・コロアデリューシナ(ロシア)、ロイヤル・タイラーRoyall Tyler(1936― 、オーストラリア)、林文月(りんぶんげつ)(1933―2023、台湾)、豊子愷(ほうしがい)(1898―1975、中国)、田溶新(でんようしん)(韓国)らが訳業を競い合っている。I・モリスの『枕草子(まくらのそうし)』全2巻(1967)は注釈学的にも傑出しており、キーンの近松劇の翻訳(1961)と双璧(そうへき)をなす。E・フェノロサとE・パウンドの共著『Noh』(1916)の波動も大きい。第二次世界大戦後、日本文学の海外受容に運命的な貢献をしたのは、キーン、サイデンステッカー、ヒベットHoward Scott Hibbett(1920―2019)ら、米海軍語学校出身のジャパノロジストたちである。第二次世界大戦前、現代小説は火野葦平(あしへい)の『麦と兵隊』の英・独訳しかなかった。川端康成(やすなり)のノーベル文学賞の受賞に象徴される、国際的評価の前提には、サイデンステッカーの『雪国』の名訳や彼らの推薦があったからである。谷崎潤一郎、安部公房(あべこうぼう)、大江健三郎らの海外への進出が続いている。20世紀文学の旗手の一人として、三島由紀夫(ゆきお)の名声は圧倒的に高い。多くの作品が十数か国語に翻訳されている。たとえば『サド侯爵夫人』は、キーンの英訳(1967)、ピエール・ド・マンディアルグの仏訳(1976)、L・グアンダのイタリア訳(1982)があり、ルノー=バロー劇団をはじめ、世界中の諸都市で前衛劇団が上演している。そして、ストークスHenry Scott-Stokes(1938―2022)の『三島由紀夫生と死』(1974)、ネイスンJohn Nathan(1940― )の『三島由紀夫――ある伝記』(1974)、M・ユルスナールの『三島あるいは空虚のヴィジョン』(1981)、G・フィノの『三島・作家にして武士』(1983)などの研究が捧(ささ)げられている。

日本文学の民族的特質を精神史や思想史的視点から洞察した研究成果として、W・L・シュワルツの『近代フランス文学における極東の想像的解釈』(1927)、キーンの『日本人の西洋発見』(1952)、モリスの『挫折(ざせつ)の高貴性・日本史の悲劇の英雄』(1975)、パンゲMaurice Pinguet(1929―1991)の『日本の自覚的死』(1984)は独自の価値を誇っている。世界文学の相互交流は、今後、とくに東と西の掛け橋である日本を中心に発展していくであろう。

[千葉宣一]

『小西甚一著『日本文芸史』5巻(1985~1992・講談社)』▽『古橋信孝他編『日本文芸史――表現の流れ』全8巻(1986~2005・河出書房新社)』▽『市古貞次他編『日本文学全史』増訂版全6巻(1990・学燈社)』▽『大久保典夫・岡保生著『現代日本文学史』(1991・桜楓社)』▽『佐佐木信綱・五十嵐力・吉沢義則・高野辰之・本間久雄著『日本文学全史』全15巻(1994・東京堂出版)』▽『久保田淳編『日本文学史』(1997・おうふう)』▽『久保田淳・栗坪良樹・野山嘉正・日野龍夫・藤井貞和編『岩波講座 日本文学史』全17巻、別巻1(1999~2001・岩波書店)』▽『高橋源一郎著『日本文学盛衰史』(2001・講談社)』▽『加藤周一著『日本文学史序説』上下(ちくま学芸文庫)』▽『西郷信綱著『日本古代文学史』(1963・岩波書店)』▽『『風巻景次郎全集』全10巻(1969~1971・桜楓社)』▽『久保田淳・北川忠彦編『中世の文学』(『日本文学史3』・1976・有斐閣)』▽『『中村幸彦著述集』全15巻(1982~1989・中央公論社)』▽『土橋寛他編『日本の古典文学シリーズ』全4冊(1983・新日本出版社)』▽『藤岡作太郎著『国文学全史 平安朝篇』全2巻(平凡社・東洋文庫)』▽『中村光夫著『明治文学史』(1963・筑摩書房)』▽『臼井吉見著『大正文学史』(1963・筑摩書房)』▽『平野謙著『昭和文学史』(1963・筑摩書房)』▽『本多秋五著『物語戦後文学史』(1966・新潮社)』▽『松原新一・磯田光一・秋山駿著『戦後日本文学史・年表』(1979・講談社)』▽『小田切秀雄著『現代文学史』上下(1983・集英社)』▽『猪野謙二著『明治文学史』上下(1985・講談社)』▽『瀬沼茂樹著『大正文学史』(1985・講談社)』▽『保昌正夫他著『昭和文学史』(『昭和文学全集』別巻・1990・小学館)』▽『時代別日本文学史事典編集委員会『時代別日本文学史事典』近世・現代編(1997・東京堂出版)』▽『川西政明著『昭和文学史』上中下(2001・講談社)』▽『柳亭種彦作、歌川豊国画、A・プフィッツマイヤードイツ語訳『浮世形六枚屏風』(1847・Kaiserl. konigl. Hof-und Staats-Druckerei)』▽『W・G・アストン著、芝野六助訳補『日本文学史』(1908・大日本図書)』▽『ドナルド・キーン著、藤田豊・大沼雅彦訳『日本人の西洋発見』(1957・錦正社)』▽『ヂャンヌ・グランヂャン著、長島寿義・田吹繁子訳『白菊 フランス語歌集』(1966・八雲短歌会)』▽『田中梅吉著『日独言語文化交流史大年表』(1968・三修社)』▽『ロドリゲス著、土井忠生解題、三橋健書誌解説『日本文典』(1976・勉誠社)』▽『ドナルド・キーン著、徳岡孝夫訳『日本文学史』近世篇上下(1976~1977・中央公論社)』▽『ドナルド・キーン著、徳岡孝夫・新井潤美・角地幸男訳『日本文学史』近代・現代篇(1984~1992・中央公論社)』▽『ドナルド・キーン著、芳賀徹訳『日本人の西洋発見』(1994・中央公論社)』▽『ヘンリー・スコット・ストークス著、徳岡孝夫訳『三島由紀夫生と死』(1998・清流出版)』▽『葉渭渠・唐月梅共著『日本文学史――東方文化集成』全2巻(2000・経済日報)』▽『Japan P. E. N. ClubJapanese Literature in European Languages;A bibliography(1961, Tokyo, with supplement 1964)』▽『The International House of Japan LibraryModern Japanese Literature in Translations;A bibliography(1979, Tokyo)』▽『Francine Hérail:Eléments de Bibliographie Japonaise(1986, Publications Orientalistes de France)』▽『Japan P. E. N. ClubJapanese Literature in Foreign Languages 1945~1995;A bibliography(1998, Japan P. E. N. Club)』

『十六夜日記』

『伊勢物語』

『うつほ物語』

『大鏡』

『金槐和歌集』

『義経記』

『愚管抄』

『源氏物語』

『古今著聞集』

『古事談』

『狭衣物語』

『詞花和歌集』

『沙石集』

『新古今和歌集』

『承久記』

『神皇正統記』

『撰集抄』

『曽我物語』

『太平記』

『竹取物語』

『堤中納言物語』

『徒然草』

『浜松中納言物語』

『平家物語』

『平治物語』

『保元物語』

『方丈記』

『枕草子』

『万葉集』

改訂新版 世界大百科事典 「日本文学」の意味・わかりやすい解説

日本文学 (にほんぶんがく)

定義の方法

日本文学とは何かを定義するには,二つの方法がある。第1の方法は,列挙による定義である。作品を,《万葉集》《源氏物語》《徒然草》……というふうに列挙して,その全体を日本文学とよぶ。列挙する作品が少なければ,狭い定義,多ければ,広い定義である。

第2の方法は,共通の性質による定義である。〈日本の〉という言葉の意味を明確にし,〈文学〉作品に共通の性質を定めて,その性質を備える日本の言説の全体を,日本文学とする。

日本の文学というときの,〈日本の〉には少なくとも2義がある。その一つは,〈日本語で書かれた(表現された)〉という意味であり,もう一つは〈日本人によって書かれた(表現された)〉という意味である。前者をとれば,日本文学とは日本語で書かれた作品であり,後者をとれば,日本語または中国語(漢詩文),または例外的に英語で書かれた作品を含む。一方はきわめて狭い定義であり,他方ははるかに広い定義である。歴史のほとんどすべての時期にわたって,日本人は自分自身を,感情的にも,知的にも,二つの言語によって表現してきた。その一方の言語による表現のみをとれば,〈文学〉をどう定義しようとも,日本文学の内容は半減するだろう。たとえば〈日本語の文学〉としての元禄文学は,芭蕉,西鶴,近松である。〈日本人による文学〉としての元禄文学は,そこに白石や徂徠が加わる。

〈文学〉に共通の性質は何かという議論は,ことに西洋において,古来絶えることがなかった。しかし大きくみれば,定義の内容は三つに分けられる。第1,美学的芸術論的定義。すなわち文学とは言語芸術である。しかしこの種の理論の多くは,詩を説明するのに有効で,散文を扱うのにそうでない。しかるに文学作品の範囲を定めるのに実際的な困難を生じるのは,主として散文に関してである。慣習上文学的傑作とされるある種の散文を含めて,〈芸術〉を定義しようとすれば,その概念を漠然と拡大せざるをえない。逆に〈芸術〉の概念を厳密に定義しようとすれば,ある種の散文作品を除外しなければならない。カトゥルスの抒情詩とキケロの演説,ラシーヌの詩劇とパスカルの護教論のすべてがそこに含まれるような〈芸術〉の概念を精密に定義することは,容易でない。

第2の〈文学〉の定義は,主として表現形式genres littérairesによる。文学の主要な形式は,詩,戯曲,小説,文学的エッセーなどとされる。しかし何が〈文学的エッセー〉であるかは,解釈しだいで,狭くも広くもなり得る。もっとも狭い定義は〈エッセー〉を従として,詩,戯曲,小説を文学とする。明治以後日本の大学の〈国文学科〉が西洋から輸入して採用したのが,大筋において,この狭い定義であった。たとえば芭蕉,近松,西鶴は日本語で書いたからというだけではなく,それぞれ詩,戯曲,小説を書いたから,重要な作家とされたのである。

第3の定義は,文章により,文章のみによる。法廷の弁論であろうと,神学的議論であろうと,古代史であろうと,それが〈よい散文〉で書かれているかぎり,形式,題材のいかんを問わず,文学とされる。詩は一般に文学とみなされるから,この場合の文学の全体は,詩およびよく書かれたすべての散文である。何が〈よい散文〉であるかの基準は,それぞれの言語文化の状況と関連して,ある場合には客観的であり,ある場合には主観的(または恣意的)である。一般にその言語の修辞法が長く固定しているときには,判断の基準が客観的であり得る。修辞法の自由度が大きく,またその変化の著しいときには,客観的な基準は成立し難い。中国の散文の文学が,最近まで,文章によって定義されてきたのは,早くから文章語と口語の区別が鋭く,前者には一定の修辞法があって,文語体が固定していたからである。日本語の散文は,一方では中国の〈文〉よりも口語に近く,時代による変化が著しい。他方では,漢文からの影響(語彙,修辞法)の度合いに応じて,同時代の文体も多様である。たとえば,《源氏物語》から,《好色一代男》《春色梅児誉美》を通って《大菩薩峠》に至る文体の変化は大きかった。しかも同じ作者の《方丈記》と《無名抄》,《藩翰譜》と《折たく柴の記》,《渋江抽斎》と《雁》でさえも,その文体はまったく異なる。こういう状況のもとで,〈よい散文〉の基準は,中国の場合のように,客観的ではあり得ないだろう。文章による文学の定義を,そのまま日本文学に適用するのは,不可能ではないが,困難である。

定義の国籍

列挙による定義と共通の性質による定義とは,むろん密接に関連する。作品を列挙するのに,特定の文章を挙げるか挙げないかの微妙な判断は,文学作品に共通の性質によるほかはない。逆に文学作品に共通の性質を決めようとするとき,具体的な作品のいくつかを念頭におかずにそうすることはできないだろう。しかるに具体的な作品の例を,人は自国の文学史に取る。イギリス人ならば,必ずまずシェークスピアを挙げ,ビクトリア朝の小説に及ぶだろう。したがって文学の本流は,詩を自明のこととして,戯曲と小説だということになる。中国人ならば,おそらく李白,杜甫を挙げ,韓愈,柳宗元を挙げるにちがいない。元曲と《水滸伝》《三国志》の以前,1000年を超える時代の中国には,戯曲も小説らしい小説もなかった。文学の本流は,その後も,詩文であって,戯曲,小説の類を除く。文学の概念は,抽象的に定義されるのではなく,その国の言語・文化と密接にからんで定義されるのである。文学の定義には国籍がある。エティヤンブルも指摘したように,〈真に世界的な文学〉の定義はまだない。日本ではどういう定義が用いられてきたか。江戸時代には中国流が行われた。すなわち詩文。ただし日本での〈詩〉は漢詩とともに和歌を含んだ。〈文〉は漢文である。たしかに国学者たちは,平安期の仮名物語を文学と考えていたが,同時代の西鶴から春水までの小説を,娯楽用消費財以上の文学と考えていた知識人は,当の作者も含めて,ほとんどいなかったろう。明治維新以後には,西洋流が行われて,話が逆転し,漢詩文はもはや文学ではなく,西鶴から春水までの小説が江戸時代文学の本流だとされた。近代文学を,小説を中心として叙述する習慣の生じたことはいうまでもない。しかし江戸時代の中国流も,近代の西洋流も,外から輸入された概念で,本来の日本流ではなかった。それは,日本の具体的な作品を列挙し,その共通の性質を分析し,それを基準として列挙の品目を補完した日本文学の定義ではない。江戸時代の儒者も,近代日本の作家や国文学者も,日本文学の全体を叙述するために,適当な概念的道具をもっていなかった。日本の文学作品にもとづく日本文学の定義を,少なくとも意識的に検討することは,今日の課題である。

日本文学とは何か

多くの定義が考えられる。どういう定義を選べば,日本文学を,もっとも豊かに,すなわち最大の多様性において,叙述することができるか。定義の選択の基準を明示することは,あまり困難ではない。

(1)言語の多様性 日本文学を,日本語の文章に限るべき根拠は,今ではほとんどまったくない。本居宣長と国学者たちがそう主張したのは,漢詩文のみを文学として日本語の古典を文学と認めない圧倒的な通念に反対して,彼らが戦っていたからである。漢詩文のみが文学であるどころか,ほとんど忘れ去られた今日,宣長と同じ主張を続けるのは,時代錯誤以外のものではないだろう。日本文学とは,日本人が2ヵ国語によって書いた作品の総体である。

→漢詩文

(2)文学的階級の多様性 作者と読者がつくる集団(または階級)の歴史的な変遷は,たとえば中国文学にくらべても,日本文学の特徴の一つとなっている。平安時代の貴族から室町時代の僧侶・貴族へ,さらに江戸時代の武士・町人から明治以後の中産階級へ。また各時代を通じて,より広汎な庶民(主として農民)は,俗謡や民話や伝説を通じて,自分自身を表現した。有効な日本文学の定義は,あらゆる階層の文学的表現を含まなければならず,したがってまた口誦の文学を重視しなければならない。

→語り物 →歌謡 →口承文芸 →説話文学 →昔話

(3)感情的および知的世界の広がり たとえば平安朝の貴族権力が崩壊し,武士権力が支配的になったとき,その大きな社会的変化は,文学にどう反映していたのか。《新古今集》と《平家物語》と《方丈記》によって鎌倉時代の文学を代表させるかぎり,おそらくその明瞭な答は得られない。抒情詩と叙事詩と文学的エッセーに文学を限定することは,鎌倉時代の文学の矮小化である。しかし歴史(《愚管抄》)や宗教的信条告白(法然,親鸞の著作)や書簡(《日蓮遺文》)や高度に抽象的な哲学的著作(《正法眼蔵(しようぼうげんぞう)》)を含めて文学を定義すれば,鎌倉時代の文学は,感情的振幅の大きく,知的内容の豊富な,広大な世界となり,鋭く,また深く,時代の精神を反映する。フランス人は,パスカルの護教論を含めて,17世紀文学を定義する。日本人が,道元の護教論を含めて,13世紀文学を定義するのは当然である。パスカルはすばらしいフランス語を書き,道元はみごとな日本語を書いた。

文学の広い定義は,日本文学を豊富にし,狭い定義は貧困化する。しかしそればかりではなく,広い定義は,また,日本文学の独創的な面を叙述するためにも役立つだろう。西洋文学に典型的な表現形式によって,日本文学の作品を整理し,分類しようとすれば,日本人の発明した独創的形式を十分に評価することができない。たとえば《枕草子》以来,日本の著作家が書きつづけて今日に及ぶ〈随筆〉という形式がある。これは西洋の文学的エッセーとはかなりちがう。もちろん詩でも,戯曲でも,小説でもない。しかし日本文学にとってはあきらかに,主要な文学的表現形式の一つである。随筆とは,著者が断片的な記事に自己を分散させることで自己を語る形式であって,そこにこそ日本人の,全体よりも部分へ向かう嗜好,普遍性よりも個別性への執着,抽象的な思想よりも具体的な知識を重んじる態度が,典型的にあらわれていたし,今でもあらわれているのである。

→随筆 →日記文学

日本文学の特徴

広い定義に従う日本文学のおもな特徴は,およそ次の5点に要約される。

(1)言語 文学の表現手段として外国語と母国語を併用した例は,西洋の中世にもあるが,16~17世紀以後の西洋近代文学は主として母国語のみによる。日本文学の特徴は,その併用が19世紀半ばまで続いたこと,別の言葉でいえば母国語のみによる文学の歴史が今日なお200年に満たないということである。したがって漢文は日本語の語彙と修辞法に影響し,日本語の読みや語順は,日本人の書く漢文に影響した。一方では,もはや中国語とはいえない日本式漢文が成立し(たとえば《吾妻鏡》),他方では日本語の散文の文体に,いわゆる〈和文調〉と〈漢文調〉が生じた。それが文体の極端な多様性を作りだしたことはいうまでもない。

日本語そのものの特徴は,動詞(とその否定詞)を文の末尾におき,主語および動詞を修飾する形容詞(句)や副詞(句)を文の冒頭におくことである。状況の細部から始めて,全体の要点で終わるこのような文の構造は,おそらく,日本文学の多くの作品において,その叙述の形式が部分から全体に及ぶので,全体を分節化して部分に及ぶのではないということと,関係しているにちがいない。たとえば平安朝の物語,南北朝・室町時代に盛んに行われた連歌,江戸時代後半の歌舞伎,各時代を通じての随筆である。緊密な劇的構成をもち,細部を全体に組みこむ強い構造を備えるのは,能・狂言であり,近松の人形浄瑠璃であるが,それは貴重な例外である。その例外を除けば,構造的な作品は,外国文学の〈モデル〉に忠実な作品であり,たとえば儒者の〈文〉や,森鷗外,夏目漱石,芥川竜之介の小説である。いわゆる〈自然主義〉の小説家たちは,みずからゾラやモーパッサンの範に従うつもりでいたが,フランス人の作品のうちに,小説の全体の構成だけは,けっして読みとらなかった。それを読みとるためには,単なる技法上の問題を超えて,それぞれの国語の構造と世界解釈の基本的な態度のちがいを,見破らなければならなかったろう。しかしそれを見破るためには,西洋文学と出会う前に,あらかじめ日本語と漢文との緊張関係を通じて,同種類の問題に慣れている必要があった。その条件は,鷗外や漱石にはあった。しかし,〈自然主義〉の作家たちにはなかった。

→漢文 →言文一致 →文語体

(2)作者と社会との関係 一般に作者は社会に組みこまれていることもあり,社会から疎外されていることもある。伝統的な中国では,すべての作者は少なくともその生涯の一時期に官吏であった。支配層の文化は,つねに詩文をその重要な部分として含む。たしかに社会批判の激しい文章も多いが,それは流謫の詩人,すなわち失脚した官吏によるもので,詩文の作者の全体が支配層と対立し,社会の全体から疎外されるということはけっしてなかった。中国文学は,組みこまれの時期をしか知らない。西洋文学には,組みこまれと疎外の時期のいずれもがある(ルイ14世の宮廷と文学者たち,ブルジョア社会でのロマン派詩人たち)。しかし,ことに日本の歴史において,作者と社会との関係の,あらゆる型が,存在した。平安朝の宮廷文化と歌人との関係は,密接であり(勅撰集,日常生活の一部と化した歌),鎌倉時代の武士社会と貴族歌人とは鋭く対立する(《新古今集》)。文学者=僧侶知識人の極端な疎外現象は,大禅宗寺院の内部に階級的な文壇を形成するが,江戸時代になると,儒者=漢詩人は武士社会に,歌舞伎作者や通俗小説の作家は町人社会に,組みこまれる。芭蕉は武士社会から脱落して,町人社会にはまだ組みこまれるにいたらず,社会の周辺部に生きた(旅はその象徴的表現である)。しかしその後の俳諧師たちは,武士や地方の農民上層部さえも巻きこんでゆく町人社会の文化へ,まったく組みこまれていた。再び疎外の時期がくるのは,明治以後である。明治の日本の,政治的には薩長閥支配,社会的には富国強兵の目標と,西洋を範とする〈近代化〉の過程に対して,文学者=知識人は,批判者となるか(福沢諭吉,中江兆民,内村鑑三,夏目漱石,石川啄木),文壇を作って私的生活の観察者となった(永井荷風,志賀直哉,島崎藤村,正宗白鳥)。荷風自身もいったように,家に多少の恒産がなければ,売文業の市場は限られ,作家の暮しは貧しかった。貧困と肺結核を詩人の資格とする19世紀の西洋流の考えが普及する条件は,この時期の日本にもあったのである。作家たちが資本主義社会に組みこまれ,その生活が豊かになったのは,第2次大戦後,〈高度成長〉期以後である。要するに日本文学史の特徴の一つは,作者と社会との関係の著しい多様性である。

(3)歴史的発展の型 日本では,新しい文学的表現形式があらわれても,古い形式に代わらず,古い形式に付け加えられる。交代ではなくて追加が,歴史的発展の型の特徴である。したがって,時代を降るとともに,表現形式は多様化する。たとえば和歌があって,連歌がそれに代わるのではなく,加わる。俳諧連歌があらわれ,さらに俳句があらわれても,先行の和歌はほろびない。明治以後には,そのすべてに〈新体詩〉が加わる。近代日本の詩人は,和歌,俳句,〈新体詩〉のどれかを,--連歌は集団制作だからしばらくおくとして--選んで作るのである。同様にまず能・狂言があって,人形芝居や歌舞伎が加わる。明治以後には新派,さらには新劇が追加される。新劇の内部でも,チェーホフやイプセンの型をこわしてではなく,それに加えて前衛劇団の新しい型があらわれる。かくして今日の東京では,15世紀から今日までの間にしだいに追加されてきた異なる様式の演劇が,同時に演じられている。--というよりも,そのすべてが現代の劇として演じられている(能・狂言,人形浄瑠璃,歌舞伎,新派,新劇,アングラ演劇)。

旧と新,過去と現在をはっきり区別した上で,対決およびその結果としての交代はおこる。交代ではなくて追加という原則は,実は旧に新を加えるのではなく,新に旧を加えること,過去を現在に吸収する,あるいは過去を現在化することを意味するだろう。過去は現在化されるかぎりで,意味をもつ--ということは,真に決定的な意味をもつのは現在だけだということである。それは,文学の問題を超えて,一般に日本文化における時間の問題である(詳しくは〈日本〉の項目に〈現在主義〉として説く)。こういう背景のもとに,日本文学の発展の独特の型が成立したのである。

(4)思想的背景 その特徴は,外来思想の日本化の方向である。知識人の場合には中国の(後には西洋の)思想との対決,回心,その観点からの日本文化の見なおしが,思想的文学的に密度の高い作品を生みだすことがある。たとえば空海と密教(《十住心論》さらには《文鏡秘府論》),道元と禅(《正法眼蔵》),白石と朱子学(《古史通》《読史余論》),徂徠と古代儒教文献(《弁道》《弁名》),漱石と英文学(《文学論》),内村鑑三とプロテスタンティズム(聖書講義),河上肇とマルクス主義(《自叙伝》)など。しかし外来思想が広汎な人々の間に広がってゆくときには,その日本化がおこる。日本化の方向は,仏教の場合には,超越的な面の抑制,現世利益的な面の強調であり,朱子学の場合には,形而上学的な面の抑制,したがって体系の非体系化,個別的な教学としての面(倫理=政治学,医学など)の強調である。その倫理学は,石門心学に典型的なように,一種の主観主義への強い傾向を含む。プロテスタンティズムでさえもその日本化は,主観主義的倫理を志向していた,といえるだろう。両大戦間のマルクス主義も,知識人の間の運動としては,一種の倫理的運動になり,知識の体系としては本文の注釈解釈学として発達した。日本化には特定の方向があり,体系から非体系へ,抽象的普遍性から具体的個別性へ,客観主義から主観主義へ向かうが,けっしてその逆方向には向かわない。

一般に日本の芸術,ことに日本の文学の大きな部分は,このような日本化の過程を通して,生みだされた。たとえば《源氏物語》は,浄土思想なしには書かれなかったろう。しかしその浄土思想は,《往生要集》からさえもはるかに遠く隔たったものである。能における仏教の影響は深い。しかしその仏教は,神道のカミと共存し,混交するかぎりでの仏教である。歌舞伎の背景は,けっして朱子の形而上学ではなく,具体的な対人関係の〈義理〉に還元された儒教倫理であり,しかも儒教とはまったく関係のない〈人情〉の価値と拮抗するかぎりでのそれである。外来思想は,それが日本化されるとともに,文学的創造力に転化される。

(5)日本文化のなかでの文学の役割 価値観を抽象的な哲学の体系として表現する習慣の弱い日本文化のなかでは,多様な文学が価値観の意識化とその鮮明な表現の,圧倒的に重要な形式であった。その意味で,日本文学とは日本文化であり,日本文化とは,おそらく美的感受性の表現としての美術とともに,ことに日本文学である。日本文学をそう解釈することはつねに可能であり,そう解釈された日本文学を理解することは,日本を理解することになるだろう。

執筆者:加藤 周一

研究史--近代以降

明治初期の日本文学研究は,近世国学の継承・踏襲にとどまるものであった(近世までの研究については〈国学〉〈歌論〉などの項を参照)。1890年,北村透谷により,〈文学史の第一着は出たり〉と評された関根正直《小説史稿》,および三上参次・高津鍬三郎《日本文学史》という新動向をみるものの,〈国学〉が近代科学として再編成されるのは,明治30年代の芳賀(はが)矢一においてである。芳賀は1899年《国文学史十講》で以後の文学史叙述の一範型を示し,翌年からのドイツ留学の成果を〈日本文献学〉の名で体系化した。そこではベックAugust Böckhらドイツ文献学の摂取にもとづく,〈国学〉に代わる〈国文学〉の方法が基礎づけられるにいたる。以降,文献学,注釈学,考証学は日本文学研究の主流をなし,その中から,たとえば芳賀《攷証今昔物語集》3冊(1913-21),佐佐木信綱・武田祐吉ら《校本万葉集》(1924-25),池田亀鑑《源氏物語大成》8冊(1953-56)などをはじめとする精密・浩瀚な業績が各分野にわたってつみ重ねられてゆく。ただ芳賀は日本文献学=国文学の理想を,〈我が国特有の国粋美を宣揚して,国家国民の健全なる発達〉を促すものとしており,そこには国家と個人の素朴な統一を信ずる前近代性が明らかにうかがえる。これと関連して〈国文学〉という語の二重性,国の文学でもあり国文の学でもある点にみられる,文学概念の未成熟,また学としての方法的あいまいさが,その後の国文学の性格をいちじるしく制約することにもなった。つまり文献処理の技術がもっぱら精密化する反面,現実の文学動向とはほとんど無縁にすすめられる学のあり方は,善意ながらも,戦中の国家主義発揚に一役買う場合が少なくなかったのである。

明治期の学者に芳賀とならぶ藤岡作太郎がいるが,その《国文学全史平安朝篇》(1905)は芳賀とはやや異なる文化史的視野をそなえていた。これと近似する国文学者の仕事に佐々政一《近世国文学史》(1911),藤村作《上方文学と江戸文学》(1922)があり,これらは近世文学を好事的江戸趣味から学的対象に据えなおしたものといえよう。さらに大正期には国文学外の領域から,日本文学へのさまざまな学問的接近が行われた。史学者津田左右吉の《文学に現はれたる我が国民思想の研究》4冊(1916-21)は,社会的・歴史的観点による日本文学の総体的把握として画期をなし,その《古事記及び日本書紀の新研究》(1919)は厳密な本文批判にたって,記紀研究を旧来の神学的解釈から解放するものとなった。また英文学者土居光知の《文学序説》(1922),哲学者和辻哲郎の《日本精神史研究》正続(1926,1935)にみられる幅広い視野からの照明,哲学者阿部次郎の《徳川時代の芸術と社会》(1931)での西鶴,近松への斬新な理解等々は,いずれも日本文学に世界の風を吹きこむ役割を果たした。さらに明治期にはじまる柳田国男の一連の民間伝承研究(《昔話と文学》1938,《民謡覚書》1940など),その影響下に成った折口信夫《古代研究》3冊(1929-30)が,日本文化・文学の基層に光をあてた業績として特記さるべきであろう。これらと前後しての,岩城準太郎《明治文学史》(1906),伊原敏郎《日本演劇史》(1904),高野辰之《日本歌謡史》(1926),五十嵐力《国歌の胎生及び発達》(1924)や,昭和に入ってからの能勢朝次《能楽源流考》(1938),黒木勘蔵《浄瑠璃史》(1943),久松潜一《日本文学評論史》5冊(1936-50)など,時代史,ジャンル史の著述は研究の多様な分化・展開を示している。

大正から昭和にかけてのデモクラシー,社会労働運動の台頭・高揚,それに伴うプロレタリア文学の出現は,日本文学研究にもあらたな潮流をよび起こした。〈歴史社会学派〉と称される人々の史的唯物論にもとづく日本古典の歴史的意義の追求がそれであり,近藤忠義《日本文学原論》(1937),永積安明《中世文学論》(1944)などは,非社会的な〈国文学〉の内在的批判,戦争とファシズムへの学問的抵抗の所産としての価値と意義をになっている。この学派の周辺から風巻景次郎《新古今時代》(1936),吉野裕《防人歌の基礎構造》(1943)が,また同じく戦時下の著ながら記紀に文学の息吹をよみがえらせた高木市之助《吉野の鮎--記紀万葉雑考》(1941)がこんにちも色あせぬ成果を示すことが注目されよう。昭和期にはもうひとつの国文学内部からの批判的動向がみられる。岡崎義恵《日本文芸学》(1935)の提唱は,文献学・書誌学偏重の国文学に対し,日本文芸そのものを学的対象とすることで文学研究の自立をめざしていた。ただその審美的範疇論というべき方法に,日本文学の多彩な総体を把ええない偏狭さが含まれていたことが否定できない。

戦後の日本文学研究は国体観念の呪縛からの解放,研究施設・資料の整備・普及などにより精度を高め,いっそうの分化がすすみつつある現状を示す。しかし,現代の文化・文学との生きた関連を回復し,日本文学の特質とその固有の歴史性を位置づけるというあらたな総合に達するには,なお多くの課題を内包しているというべきであろう。

執筆者:阪下 圭八

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日本文学」の意味・わかりやすい解説

日本文学

にほんぶんがく

Japanese literature

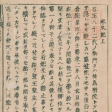

現存する最古の日本文学の文献は7世紀のものとされる。ただし,日本には固有の文字がなかったので,文字が成立する以前のごく初期のものは,中国語の漢字を使用して表記された。異なる言語の文字を使用したため,それぞれの漢字本来の意味とは関係なく,音 (おん) に従って書き記したことで複雑になり,現代では解読が非常に困難である。また,日本文学は世界で最も豊かで実り多い文学の一つであるが,様式による制約が多い。これは短歌の詩型や「枕詞」と呼ばれる修辞法によく表われており,これらの制約のために日本文学は一般民衆の手の届かない,宮廷人や学者たちだけのものとなっていた。しかし日本文学の歴史には,作品が全く生み出されない「暗黒時代」が存在せず,いったん文学が民衆のものとなると,「古典」の宮廷詩は広く理解されるようになった。奈良時代 (710~794) に成立した『万葉集』は,日本文学における抒情詩の時代の幕あけともいえる画期的なもので,収められた約 4500首の和歌のなかには,数多くの短歌と,1首もしくは数首の返歌がついた長歌 260首が含まれている。その多くが宮廷人ではない,文学とはまったく縁のない一般民衆が詠んだ歌である。神話・伝承をまとめた日本最古の歴史書,『古事記』 (712) と『日本書紀』 (720) も奈良時代に編纂された。神話を題材とした作品は数多くあるが,なかでもこの2つは最も大きな影響力をもち,現代でも活発な研究・討論の対象となっている。古代ギリシアなどでは神話が発展して文学が生れたが,日本では神話は国家の政治的意図によって体系化された。『古事記』と『日本書紀』は,皇室の系譜を神代までさかのぼることで,支配者により一層の権威を与えることを目的につくられた。最古の長編小説『宇津保物語』 (970頃) は,平安時代 (794~1185) に源順 (したごう) によって書かれたとされる。 1010年頃に完成した紫式部の『源氏物語』は日本文学最古の傑作であり,世界文学においても最古の重要作品の一つとされる。当時のすぐれた作品のほとんどが宮廷の女性によって書かれたことから,初期の日本文学の特質は女性的な繊細さであり,『源氏物語』はその頂点に立つ作品といえる。その後何世紀にもわたって,『源氏物語』の影響を受けた作品が作られ続けた。

鎌倉時代 (1185~1333) には,藤原定家らが勅撰和歌集『新古今和歌集』 (1205) を編纂し,ここに和歌の伝統が結実した。この時代には政治の実権は武士に移って武家政治が確立しており,宮廷の女流文学は衰退していたが,和歌は盛んに詠まれ,すぐれた宮廷歌人が輩出した。『新古今和歌集』は何世紀にもわたって,最高の勅撰和歌集の地位を維持した。また,この時代には軍記物語が成立した。なかでも『平家物語』 (1220頃) は日本の国民文学の古典とされ,日本語にはない対照的な音を伝えるために漢文体を使用している。江戸時代 (1603~1867) には幕府の鎖国令により,日本は約 200年もの間世界からほぼ隔絶された。これによって日本固有の文学形式は栄えたが,その一方で諸外国の作品に触発される機会を奪われ,日本文学は新しい活力を得られなかった。この時期で最も重要なのは俳句の確立であろう。俳句は5・7・5の3句 17音の定型から成る日本独自の短詩型文芸で,もともとは室町時代 (1336~1573) に盛んになった連歌の発句が独立したものである。高度の詩情をとぎ澄まされた 17音で表現しようとする俳句は,自由に句を吟じて速さと量を誇示する談林俳諧の批判にあった。談林派の代表といわれる井原西鶴は,一昼夜で2万 3500句を詠んだという驚異的な記録をもつ。俳句は松尾芭蕉やその門人の努力により,俳諧の1分野として完成した。

ペリーの来航で鎖国が解かれ,世界への門戸が開かれたが,当初日本文学はあまり影響を受けなかった。しかし,文学史からみれば衰退期である江戸時代末期に,戯作 (げさく) と呼ばれる通俗的娯楽小説が盛んになって,すでに読者層が増大していたため,一般民衆が外国文学の翻訳に触れる機会がふえた。そのため散文にも韻文にも,それまでの日本文学にはなかった口語体が導入された。西洋の影響は次第に浸透し,自己表現のためのまったく新しい形式・手段が取入れられた。明治時代 (1867~1912) から 20世紀初期にかけて,散文文学の主流は小説となり,志賀直哉の小説に代表されるような,作者自身を主人公とする「私小説」が登場した。谷崎潤一郎,川端康成 (68年ノーベル文学賞) ,安部公房,大江健三郎 (94年ノーベル文学賞) らの作品は,国外でも広く翻訳され称賛されているが,国外で高く評価された最初の日本人作家は三島由紀夫であり,日本の作家たちは三島が切り開いた道を歩んで,海外の読者に日本文学を広めてきたといえよう。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...