デジタル大辞泉

「角」の意味・読み・例文・類語

かく【角】

[名]

[名]

1 一点から出る二つの半直線がつくる図形。また、その開きの度合い。角度。「角の大きさ」

2 四角なもの。方形。「ジャガイモを角に切る」

3 断面が四角の長い材木や石材。角材。「三寸角」

4 将棋の駒の一。角行。

5 動物のつの。また、つので作った笛。つのぶえ。

「―ヲ吹ク」〈和英語林集成〉

6 紋所の名。角形を図案化したもの。

7 中国・日本音楽の階名の一。五声の第3音。

8 二十八宿の一。東方の第一宿。乙女座のスピカを含む。すぼし。角宿。

9 《jiao》中華人民共和国の補助通貨単位。1角は1元の10分の1。チアオ。

10 《方形であるところから》一分金あるいは一分銀。

「早々買ひ給へと一―投げ出せば」〈浮・胸算用・二〉

[形動][文][ナリ]四角なさま。

[形動][文][ナリ]四角なさま。

「紫檀の―な名刺入を置いて」〈漱石・門〉

つの【角】

1 動物の頭部に突き出た、堅い骨質や角質のもの。「牡鹿の角」

2 物の表面などに突き出ているもの。とがったもの。「かたつむりの角」

3 その形相が角を生やした鬼に似るとして、女性の嫉妬心や怒りなどを、角のある状態にたとえる語。

4 紋所の名。1の形を図案化したもの。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

かく【角】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① 動物の頭上に生ずる固い突起物。つの。〔易経‐大壮〕

- ② つのの形をしたものの名称。

- (イ) つので作った笛、またはその形をした笛。中国から伝わり、古く戦陣で用いた。和訓では大角を「はらのふえ」、小角を「くだのふえ」という。つのぶえ。

- [初出の実例]「凡軍団。各置二鼓二面。大角二口。少角四口一」(出典:令義解(718)軍防)

- 「つつみをうち、角(カク)貝(はい)をふき」(出典:妙一本仮名書き法華経(鎌倉中)一)

- [その他の文献]〔北史‐斉宗室諸王伝下・文襄諸子・安徳王延宗〕

- (ロ) 髪型の一種。あげまき。つのまき。〔礼記‐内則〕

- (ハ) 中国古代からの銅製の酒器。爵(しゃく)の一種で、約四升(約七リットル)を入れる。〔譬喩尽(1786)〕〔儀礼‐特牲饋食礼〕

- ③ ( 形動 ) 四角なさま。また、四角なもの。方形。

- [初出の実例]「Cacu(カク)ナ〈訳〉四角なもの、または角のあるもの」(出典:日葡辞書(1603‐04))

- 「角に切て縄でさげ行鯨哉」(出典:妻木(1904‐06)〈松瀬青々〉冬)

- ④ 柱や桁(けた)に用いる材木で、丸木の四方を削り、または大木を挽き割って四角に造材した長木をいう。角材。

- [初出の実例]「禅寺に一日あそぶ砂の上〈里圃〉 槻(けやき)の角のはてぬ貫穴〈馬莧〉」(出典:俳諧・続猿蓑(1698)上)

- ⑤ ( 「鉸具(かく)」のあて字 ) ⇒かこ(鉸具)

- ⑥ 活字の角柱部の横断面の大きさ。

- ⑦ ( 方形をした貨幣であるところから ) 一分金、または一分銀。

- [初出の実例]「此せつ、かくぶっばらって、女郎かひはならぬ事なり」(出典:洒落本・傾城買指南所(1778))

- ⑧ 「かくおしき(角折敷)」の略。

- [初出の実例]「Cacu(カク)〈訳〉サカヅキを載せる四角な薄板」(出典:日葡辞書(1603‐04))

- ⑨ 将棋の駒の一つ。角行(かくぎょう)。

- [初出の実例]「角はきりんのいかりあれば竜馬となる」(出典:咄本・鹿の巻筆(1686)一)

- ⑩ ( 「格」とも書く ) 鉄砲の的(まと)の中心部。角形につくる。

- [初出の実例]「かくをもうちはづすばかりなり」(出典:翁問答(1650)下)

- ⑪ 紋所の名。角形を用いて作ったもの。隅入角、隅切角、平角、折入角等の種類がある。

隅入角@平角@隅切角@折入角

- ⑫ 数学用語。

- (イ) 一点から出る二つの半直線ないしは線分のつくる図形。一方が半直線で他方が線分であってもよい。その点を角の頂点、それらの半直線ないしは線分をその辺という。

- (ロ) 二つの直線が交わってできる四つのかどの、もとの二直線に対する称。

- (ハ) 直線が平面と交わっているとき、その直線のその平面への正射影ともとの直線とがつくるかどの、もとの直線と平面とに対する称。

- (ニ) 二平面が交わっているとき、その交わりの直線に垂直な平面と二平面との交わりとしてできる二直線のなすかどの、もとの二平面に対する称。

- ⑬ 東洋音楽で、五音階の一つ。第三番目の音。→五音(ごいん)。

- [初出の実例]「管絃のおこり、その伝はれる事久し。〈略〉宮・商・角・徴・羽の五音あり」(出典:古今著聞集(1254)六)

- [その他の文献]〔礼記注‐月令〕

- ⑭ 川船の敷船梁(しきふなばり)を押える当木(あてぎ)。ねこ。〔和漢船用集(1766)〕

- [ 2 ] 〘 接尾語 〙 一分金、または一分銀を数えるのに用いる。

- [初出の実例]「今時のこんがうに弐角(にカク)づつとらしても、さのみうれしがる㒵つきもせず」(出典:浮世草子・男色大鑑(1687)五)

- [ 3 ] 星の名。二十八星宿の一つ。星の東方第一宮。乙女座のスピカを含む。すぼし。

- [初出の実例]「角・亢・氐・房・心・尾・箕の七星、いつにても是を東方の七宿と云」(出典:制度通(1724)一)

- [その他の文献]〔楚辞‐天問〕

つの【角】

- 〘 名詞 〙

- ① 特に反芻類などの動物の頭上にある堅い角質または骨質の突出物。主に攻撃や防衛に用いる。雄性の性徴であることも多い。鬼・雷神などにも生えているという。

- [初出の実例]「今近江の来(く)田綿(わた)蚊屋(かや)野に猪(ゐ)鹿多(さは)に有(あ)り。其の戴(ささけたる)角(ツノ)、枯樹の末(えた)に類(に)たり」(出典:日本書紀(720)雄略即位前(前田本訓))

- ② 動物や昆虫などの頭部にある触角などの突起物。また、一般に、物の上または表面に突起したもの。

- [初出の実例]「蟋蟀の 妬さ慨さ や 御園生に参りて 木の根を掘り食むで おさまさ 津乃(ツノ)折れぬ おさまさ おさまさ 津乃(ツノ)折れぬ」(出典:神楽歌(9C後)小前張・蟋蟀)

- 「草摺を臥木のつのに引掛けて、真逆様にどうど転び」(出典:義経記(室町中か)五)

- ③ 冠の巾子(こじ)と髻(もとどり)をつき通すもの。かんざし。

- [初出の実例]「角 ツノ 冠

」(出典:元和本下学集(1617))

」(出典:元和本下学集(1617))

- ④ 「つのぶえ(角笛)」の略。

- [初出の実例]「酉時に至て、皷打ち、角を吹く」(出典:今昔物語集(1120頃か)六)

- ⑤ ( その形相が角をはやした鬼に似るところから ) 女の嫉妬。また、怒り。いきどおり。

- [初出の実例]「旦那殿の苦い顔は日比生へたつのにまたがさかふぞなふ怖や」(出典:浄瑠璃・丹波与作待夜の小室節(1707頃)中)

- ⑥ 釣漁具の一つ。烏賊(いか)・鰹(かつお)などを釣る時に用いる、鹿・牛・山羊の角や牛馬の蹄(ひづめ)などでつくった擬餌針。

- ⑦ 「つのがき(角書)」の略。

- ⑧ 紋所の名。角の形を図案化したもので抱き角・六つ角・違い角など種々ある。

抱き角@六つ角

- ⑨ 張形(はりかた)の異称。

かど【角・稜】

- 〘 名詞 〙 ( 「かど(廉)」「かど(才)」とも同系か )

- ① 物のとがって突き出た部分。二次元の図形や稜線にもいう。

- [初出の実例]「なだらかなる石、かどある岩など、拾ひたてたる中より、かはのわきたる、滝おちたる」(出典:宇津保物語(970‐999頃)祭の使)

- ② 物のすみ。隅。

- [初出の実例]「火鉢の一角(カド)を見ると、黄金の線巻(すぢまき)の指環が脱いて遺いてある」(出典:多情多恨(1896)〈尾崎紅葉〉後)

- ③ 刀剣の鎬(しのぎ)、または切先(きっさき)をいう。

- [初出の実例]「焼太刀の加度(カド)打ち放ち大夫(ますらを)の祷(ほ)く豊御酒(とよみき)にわれ酔(ゑ)ひにけり」(出典:万葉集(8C後)六・九八九)

- ④ 道や廊下などの曲がり目の所。曲がり角。

- [初出の実例]「此町はむろ町なり。かどから十八間目、是であらふ」(出典:虎明本狂言・二九十八(室町末‐近世初))

- ⑤ 人の性格や言動が円滑でないこと。鋭敏できつい性格。圭角(けいかく)。

- [初出の実例]「おほかた心よき人の、まことにかどなからぬは、男も女もありがたきことなめり」(出典:枕草子(10C終)二六九)

- ⑥ 事態を荒だてるような点。→かどが立つ・かどを立てる。

- [初出の実例]「善悪きらりと見へた事しらぬふりするお手前は、心ていふとどき千万と詞に角をあらすれば」(出典:浄瑠璃・信田森女占(1713)一)

- ⑦ きちんとしたけじめや格式。→かどを倒さぬ

つぬ【角】

- 〘 名詞 〙 ( 現在「の」の甲類の万葉仮名とされている「怒・努・弩」などを「ぬ」と読んだところからできた語 ) =つの(角)

す‐ぼし【角・角宿】

- 二十八宿の東方第一宿。角(かく)の和名。東方のおとめ座の首星スピカなどからなる星宿。角宿(かくしゅく)。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「角」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

角 (つの)

horn

cornu[ラテン]

有蹄類などの哺乳類の頭部に生ずる,角質または骨質の硬くて細長い突出物で,攻撃,防御などに用いられることが多いが,二次性徴と思われるものもある。中実角(ちゆうじつづの),洞角(ほらづの),枝角(えだづの)に大別できる。中実角はサイ類に見られる,中に空洞も骨質の芯もない角で,毛状の繊維(毛ではない)が固まってできていて,絶えず成長する。鼻骨ときに前頭骨の上面正中線にあたる部分に,雄雌とも1~2本生じ,一般に雄の角のほうが大きい。洞角horn coreはウシ科の動物に見られる角で,中空の角質の鞘(さや)(角鞘(かくしよう))と,頭骨につながる骨質の芯(角芯)からなり,前頭骨か頭頂骨に1対,まれに2対(ヨツヅノレイヨウ)生ずる。角鞘は,成長するにつれてその内側に新しい層が形成され,古い層は上方に押し上げられるが,抜け落ちない。洞角は,ウシ,ヌー,カモシカなどのように雄雌ともに生ずることが多いが,クーズー,ウォーターバックのように雄にしか生えないこともある。北アメリカのプロングホーンの角は洞角に酷似するが,角鞘には枝があり,毎年抜け変わる。枝角antlerはシカ科動物の雄(トナカイは例外)にだけ生える骨質の角で,普通枝分れしているためこの名がある。枝角は,皮膚で覆われた頭骨の突起(角座)に乗っていて,普通春になると接合部が崩壊して脱落する。角が落ちると,直ちに角座の先端部の皮膚が延びて,袋角(ふくろづの)を形成する。袋角は血管に富んだ軟らかい角で,ビロード状の毛を密生した皮膚で覆われている。これは,数ヵ月間急速に成長するが,カルシウムが沈着して骨のように硬くなるとともに成長が止まり,表面を覆っていた皮膚がはげ落ちて,骨状の物質だけからなる枝角になる。枝角は,一定の年齢までは生え変わるごとに大きくなり,枝の数が増えることが多いが,枝の数は栄養に大きく左右されるから,これで年齢を推定することはできない。キリンやオカピの角は,シカ類の枝角の角座に相当する。角は有蹄類以外の哺乳類では,北アメリカの中新世~鮮新世に栄えたミラガウルス(ヤマビーバーに近縁の齧歯(げつし)類)にも見られる。この角は骨質で,前頭部に1本生ずる。哺乳類以外の動物でも,頭部や頭胸部に生じた角状の突起を角と呼ぶことがある。

執筆者:今泉 吉典

象徴,民俗

角は地上の権威を象徴し,そのよりどころとなる〈力〉を表現する。兜や冠に角を飾れば,それをかぶる者の力が倍加し,知力や霊力が横溢するとも信じられた。同時に,角は生産力のシンボルとされ,コルヌコピア(豊穣(ほうじよう)の角)はその神話化の一例である。そこでは角自体が男性,内部の空洞は女性を示し,全体として両性の力の結合が表されている。これらの象徴性の起源は,古代の最も有用な家畜であった牛と豊穣をつかさどる地母神を表現した月,とくに三日月と角との結びつきにあると考えられる。突出したもの,角あるものは土地の生産力を絶やさぬ力をもつと同時に,外敵の侵入を許さぬ防御の役も果たし,土地を囲う柵や門には角やウニのとげを飾る風習が生じた。これは後に,角に代わって蹄鉄を飾る風習へ変化している。生産力や豊穣あるいは力を体現する神には角を有する例が多く,エジプトのイシスやハトホルは牛の角と日輪を頂く姿,ギリシアのパンやサテュロスも角をもつ姿で表される。オウィディウスの《転身物語》には,突然角を生じたピクスPicusが,これを王となる前兆と解釈する話がある。またユダヤ教,キリスト教,イスラム教の祭壇には神の力の象徴として角が置かれる。

他方,角は妙薬として珍重された。ギリシア・ローマ時代には,ユニコーン(一角獣)の角と誤って信じられたサイの角が,解毒剤やてんかんの治療薬として重視され,16世紀以降は鎖でつながれたイッカクの角が薬局の看板代りとなり,これを削って作った粉薬が売られた。また北方民族が古くから用いていた角杯は,毒が混入されると泡を出して解毒するといわれ,毒殺が流行した時代にはヨーロッパの王侯や貴族に広く使われた。また角は怒りの象徴に用いられることがあり,興奮し狂暴となった牛のイメージなどがここに盛りこまれているという。シェークスピア時代には寝とられ亭主は額に角を生やすといわれた。日本でも嫉妬(しつと)して怒ることを〈角を生やす〉というが,同様の連想が働いているのかも知れない。

このように角に対する関心は古くから高く,動物学的にもアリストテレスが《動物誌》において角の形態や性質について詳しく論じ,2本角をもつ獣は必ず双蹄であって,単蹄でなおかつ2本角の例はないなどの観察結果を報じている。また大プリニウスの《博物誌》には,若牛の角を四つに切り離して,4本角にするなどの施術法がすでに存在したことが述べられている。

なお日本語で角を〈つの〉とも〈かど〉とも読むように,英語のcorner(かど)とhorn(つの)はともにラテン語cornu(つの)に由来する。角は角笛を作る材料であったことから,〈笛〉の意味を併せもち,英語には〈大ぼらを吹くblow one's own horn〉などの成句がある。

執筆者:荒俣 宏

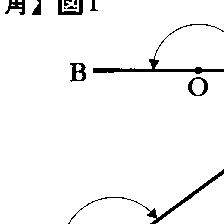

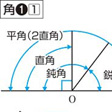

角 (かく)

angle

平面上に同一の端点をもつ二つの半直線が与えられたとき,平面はこれらの半直線によって二分されるが,これらの部分のおのおのを半直線上の点も含めて角という。端点を角の頂点,半直線を角の辺といい,角からその辺を除いた部分を角の内部,平面から角を除いた部分を角の外部という。二つの辺が1直線上にあって反対を向いているとき,生ずる角はこの直線の片側となるが,これを平角という。平角より大きい角を優角,小さい角を劣角という(図1)。同一の端点をもつ二つの半直線が与えられたとき,これらを辺とする角は二つあるが,これらの半直線が1直線上にないとき,それらの角の一方は劣角で,他方は優角である。多くの場合,劣角のほうを単に角という。Oを頂点とする角の1辺上に点Aがあり,他の辺上に点Bがあるとき,この角は∠AOBと表される。平角の半分の大きさの角を直角といい,∠Rで表す。直角より小さい角を鋭角,直角より大きく平角より小さい角を鈍角という。平角をその頂点からでる半直線で二分したとき生ずる二つの角を互いに他の補角といい,同様に直角を二分したとき生ずる二つの角を互いに他の余角という。直角を1/90等分したときの角の大きさを1度(記号で1°)といい,1度の1/60を1分(記号で1′),1分の1/60を1秒(記号で1″)という。これらを単位として角の大きさを測る方法を六十分法という。円周上に半径の長さの弧をとるとき,これに対する中心角は円のとり方によらず一定であるので,この角の大きさを1ラジアンradian(記号rad)または1弧度といい,これを単位とする角の大きさの測り方を弧度法という。180°=π(rad)であるので,1radは約57°17′45″である。∠AOBはまた半直線OPがOAの位置からOのまわりを回転してOBの位置に達したときにできる図形であるとみなせる。このとき,回転数に制限をつけなければいくらでも大きい角が得られ,左まわりと右まわりを区別するため,それらに応じて正,負の符号をつければ,負の角も得られる。このように回転の量と考えた角を一般角という。∠AOBの大きさがθ°ならば,これの一般角の大きさは360°×n+θ°(nは整数)の形で表せる(図2)。

2直線が交わるときに四つの角が生ずるが,向かい合った2角を互いに他の対頂角という。対頂角の大きさは等しい。平面上に2直線とそれらに交わる1直線があったとき,図3のような八つの角ができるが,このときαとα′,βとβ′,γとγ′,δとδ′を同位角といい,γとα′,δとβ′を錯角という。平行な2直線に1直線が交わったときにできる同位角や錯角は互いに相等しい。

執筆者:中岡 稔

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

角(図形)

かく

一つの点を共通の端点とする二つの半直線でできる図形を角といい、この二つの半直線を角の辺、共通の端点を角の頂点という。一つの角によって平面は二つの部分に分けられるが、そのうち、とがっているほうを角の内部、その反対側を角の外部という。角の内部、外部をそれぞれ劣角(れっかく)、優角ということがある。角の2辺が1直線となっているときは角の内・外とも半平面となるが、このときの角を平角という。一方、交わる2直線があると、それぞれの直線で定まる半平面の共通部分として一つの劣角が定まる。一つの直線とそれが定める半平面をとり、その直線上の1点を端点とする半直線をその半平面内に引くと二つの角が定まる。この二つの角を互いに他の補角という。この二つの角のとがっているほうを鋭角といい、残りのほうを鈍角という。両者が合同のとき、すなわち、半直線が初めの直線と垂直のとき直角という。直角の内部に、直角の頂点を端点とする半直線を引くと二つの鋭角ができるが、この二つの角を互いに他の余角という。

[柴田敏男]

角の大きさを測る方法に、直角を基準にとる方法、六十分法、弧度(こど)法などがある。一つの半直線を定め、その端点を中心としてもう一つの半直線を回転させると、図形としては、鋭角から直角、鈍角、平角となり、平角を超えると優角、そして1回転する。直角を基準にとれば、平角は2直角、1回転は4直角となる。角の頂点を中心とする円を考え、円周を360等分して角の大きさを測る方法が六十分法である。この方法では、直角は90度、平角は180度であり、正三角形の角の大きさは60度である。六十分法で角の大きさを測る器具に分度器がある。弧度法は円周の弧の長さで角の大きさを測る方法である。

[柴田敏男]

交わる2直線によって四つの角ができるが、頂点で相対する二つの角を互いに他の対頂角という。辺を共有する二つの角が互いに他の接角である。2直線に1直線が交わるとき、二つの交点の周りにそれぞれ四つの角ができるが、対になる二つの角について、同位角、同傍(どうぼう)内角、錯角(さっかく)という用語がある。

一つの半直線を定め、その端点を中心として他の半直線を回転させると、いろいろな角ができる。このとき初めの半直線を始線あるいは原線といい、回転する半直線を動径という。また、回転の向きが時計の針の回り方と反対のときは正、同じときは負として角に符号をつける。動径が正の向きに1回転すれば六十分法でプラス360度、負の向きに半回転すればマイナス180度である。図形としての角を一般化して、正・負いずれの向きにも1回転からさらに動径を回転させて考えるのが一般角である。この方法によると、たとえば、90度の動径には、360度の整数倍を90度に加えた度数も対応することになる。

[柴田敏男]

角(動物)

つの

動物の頭部にある突起で、動物の種類により形および質が違っている。哺乳(ほにゅう)類では有蹄(ゆうてい)類の多くのものにみられ、サイ(奇蹄目)以外は左右一対あるのが普通である。シカの類(偶蹄目)ではトナカイやカリブーを除いて雄にだけあり、枝分れしているので枝角といわれ、毎年繁殖期を中心として脱落し生え換わる。シカの角は4月から6月に根元から落ちてしまい、残った台座から、柔らかい毛の密生した皮膚に覆われた角(袋角)が新しく伸び始め、内部で石灰分の沈着が進んで骨質の角が形成されるにつれ皮膚は脱落する。角の枝の数は年齢とある程度関係があり、2歳は無枝、5歳で四枝であるが、例外もあり、また前年より減ることもある。袋角を中国では鹿茸(ろくじょう)とよんで古くから強精剤として珍重してきた。古く日本でも、大陸から輸入した薬狩りとよばれる年中行事があり、不老長寿の薬にするために男はシカの袋角をとり、女は薬草をとっていた。『万葉集』にあり、よく知られる歌である額田王(ぬかたのおおきみ)の「あかねさす紫野行き標野(しめの)行き野守(のもり)は見ずや君が袖(そで)振る」と、それに答える大海人皇子(おおあまのおうじ)の「紫のにほへる妹(いも)を憎くあらば人妻ゆゑに我(あれ)恋ひめやも」が詠まれた舞台も、西暦668年5月5日の薬狩りのおりである。シカと同じ偶蹄目でもウシ、ヤギ、ヒツジなどの角は枝分れしたり、毎年抜け換わるようなこともない。また、例外も多いが一般には雌雄とも角をもっている。これらの角は前額骨の突起である角心(かくしん)を、角質化した表皮である角鞘(つのざや)が覆っており、中空であるところから洞角(どうかく)また真角(しんかく)といわれる。ウシでは品種改良の結果角なしのものもある。エダヅノカモシカは例外的な洞角をもっていて、枝分れもしているし、外側の表皮だけが毎年はげ換わる。また偶蹄目に属するキリンの角も特殊で、前額角が短く、普通の表皮で覆われており、キリン角(づの)といわれ洞角と区別される。奇蹄目に属するサイでは頭部正中線上に1本または2本の角があり、枝分れもせず抜け換わることもない。サイの角は特殊な分化をした毛が表皮とともに非常に硬く角質化したもので、内部に角心がなく中実角(ちゅうじつかく)あるいは毛角(もうかく)といわれる。一般に雌雄とも角があるがジャワサイの雌の角は痕跡(こんせき)的になっていたり、まったくないものもある。これら哺乳類の角は外敵から身を守るのにも使われるが、シカの雄などは外敵からの防衛がもっとも必要と思われる春から夏にかけての出産期と育児期はまだ袋角で武器にはならず、雌にさえ追われるため、離れて暮らすものが多い。しかし秋の交尾期には雌を奪い合うのに威力を発揮する。

哺乳類のほか、節足動物に属する昆虫類では、カブトムシ類の雄がりっぱな角をもっている。この角は表皮と同じクチクラからなるが、相手を攻撃するときも角は上を向いたままで武器にならず、求愛のときも雄が雌の後ろから近づくので雌には見えず、どんな役目をするのかわかっていない。そのほか、軟体動物に属する腹足類(ウミウシ、タニシ、カタツムリなど)も頭部の左右に一対のいわゆる角をもつが、多くは感覚器であって触手といわれ、必要に応じて引っ込めることができる。

[守 隆夫]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

角

かく

angle

(1) 平面図形に関して平面上の1点をOとし,Oから出る二つの半直線を,OA,OB とするとき,これらの半直線がつくる図形 AOB を角といい,記号 ∠AOB で表す。Oをその頂点,OA,OB を辺という。図形 AOB は平面を二つの部分に分けるから,∠AOB は同時に二つの角を表すとも考えられるが,普通はその一方だけをいう。角の内部とは,一方の半直線が他方の半直線を回転することによって得られたと考えたときの,その移動した部分をいい,それ以外の部分を角の外部という。 (2) 空間図形に関して直線と平面,平面と平面が交わる二つの場合がある。直線 l と平面πとが1点Oで交わると,Oを除いた l 上の任意の点Aからπに垂線をおろし,その足をBとする。このとき OAと OBがつくる図形 AOB を,l とπのつくる角という。普通,直線と平面の角というときは,平角 (180度) より小さい正の値について考える。次に,2平面π,π' の交線を l とし,l に垂直な平面とπ,π' との交線をそれぞれ m ,n とするとき,この m ,n の交角 AOB をπ,π' の角という。角の大きさは実用上は,1直角 ( 90 度) を細かく等分した単位,または直角の小数ではかるが,理論的な取り扱い,特に三角関数に対しては弧度法 (→ラジアン ) を用いることが多い。 (3) ベクトルに関して 二つのベクトル A ,B の間の角とは,A ,B の大きさをそれぞれ |A| ,|B| とおけば,内積によって cos θ=AB/|A|・|B| と定まる角 θ ( 0≦θ≦π ) をいう。

角

つの

horn

哺乳類の反芻類 (ウシ亜目) その他の頭部にある角質または骨質様突出物。通常1対あり攻撃や防御に使われる。およそ4種類に分けられる。ウシ,ヒツジ,シカなどでは前額骨の突起の角心を角質の角鞘が包む。シカ類の角は雄のみにあり分枝していて枝角と呼ばれるが,これは骨性の角心が皮膚に包まれて成長し,その後皮膚が脱落して角心が露出する。キリンでは短い角心が皮膚でおおわれている。奇蹄類のサイは1ないし2本の角をもつ。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

角【かく】

平面上に一端Oを共有する二つの半直線OA,OBが作る図形を角AOBと呼び,∠AOBと書く。Oを角の頂点,OA,OBを角の辺という。半直線OBがOAの位置からOを中心に回転して角AOBを作ったと考えるとき,この回転の量を角の大きさまたは角度という。角の大きさから直角より小さい角を鋭角,直角より大きく180°より小さい角を鈍角という。また二角の関係から対頂角,錯角,余角,同位角,補角など,種々の名称の角が定義される。→角の三等分問題

角【つの】

ある種の哺乳(ほにゅう)類の頭部にみられる突起物。サイ類を除いてふつう左右1対あり,攻撃や防衛に用いられる。ウシ,ヒツジなどの角は,前額骨の突起にはまりこむようになった筒状物で,表皮が角質化したもの。シカ類の枝角は,頭蓋骨に生じた骨質の突起で,初めは皮膚でおおわれるが(この時期のものを袋角という),のちに骨質だけとなる。シカ類の角は毎年晩秋〜初冬に脱落し,翌春再び成長が始まる。

→関連項目表皮

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の角の言及

【五音】より

…五声ともいう。1オクターブの中に設定される五つの音階音,すなわち宮(きゆう),商,角,徴(ち),羽(う)をいう。元来は中国から伝えられた用語が,日本化したもので,5音音階の第1音を調に関係なくつねに宮とし,上に向かって順に商,角……とする。…

【五声】より

…中国音階の基調をなし,日本,朝鮮にも入った。宮・商・角・徴(ち)・羽の5音からなり,徴と宮の半音下の変徴・変宮を加えたものを[七声]という。 五声は中国では周末から前漢にかけて,その算法を記した《管子》《呂氏春秋》《淮南子(えなんじ)》などがある。…

【角笛】より

…動物の角をほぼ原形のまま音作りに利用する各種管楽器の俗称。広義にはそれらの子孫に当たる楽器も含めていう。…

【スピカ】より

…一部の地方で〈しんじぼし〉(真珠星の意であろう)と呼ばれた。中国名は角。アークトゥルスの大角とともに巨大な竜の角に見立てている。…

【角】より

…有蹄類などの哺乳類の頭部に生ずる,角質または骨質の硬くて細長い突出物で,攻撃,防御などに用いられることが多いが,二次性徴と思われるものもある。中実角(ちゆうじつづの),洞角(ほらづの),枝角(えだづの)に大別できる。…

【冠】より

…そして巾子の形も時代によって一様ではなく,平安前期から中期にかけては幅も広く大きな形となり,その巾子のとくに高いものは高巾子冠といって踏歌(とうか)などに用いた。(4)簪 巾子の前あたりに左右から出ている串状のもので,角(つの)ともいう。この起源には数説があり,一つは冠の落ちないように挿した釘の形式化したものだといい,一つは前纓の巾子の前で結んだ形の硬化したものという。…

【コルヌコピア】より

…ヨーロッパの装飾モティーフ,図案の一つ。〈豊穣の角〉と訳され,一般に花と果物に満たされた角の図柄で表される。富と安寧を象徴し,〈幸運〉〈勝利〉そして〈平和〉のおのおのの女神や河神の持物でもある。…

※「角」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

〈カク〉

〈カク〉 〈つの(づの)〉「角笛/

〈つの(づの)〉「角笛/ 〈かど〉「岩角・

〈かど〉「岩角・ [名]

[名] [形動][文][ナリ]四角なさま。

[形動][文][ナリ]四角なさま。

語抄に云ふ、大角、波良乃布江(はらのふえ)、小角、久太乃布江(くだのふえ) 〔名義抄〕角 ツノ・クラブ・スミ・アラソフ。倭言、ハラクダ・イマシム・イソグ・ナナメナリ・トサカ/大角 ハラノフエ/小角 クダノフエ

語抄に云ふ、大角、波良乃布江(はらのふえ)、小角、久太乃布江(くだのふえ) 〔名義抄〕角 ツノ・クラブ・スミ・アラソフ。倭言、ハラクダ・イマシム・イソグ・ナナメナリ・トサカ/大角 ハラノフエ/小角 クダノフエ 〕百五字。角を材質とする器用が増加し、その字も増加した。

〕百五字。角を材質とする器用が増加し、その字も増加した。 ・斛の三字を収める。桷は方形の木、角声の字におおむね角ばるものの義がある。

・斛の三字を収める。桷は方形の木、角声の字におおむね角ばるものの義がある。 (較)ke

(較)ke kはその声近く、角に

kはその声近く、角に (校)・競・試の義があり、

(校)・競・試の義があり、

角・

角・ 角・乖角・顔角・岐角・掎角・宮角・

角・乖角・顔角・岐角・掎角・宮角・ 角・牛角・仰角・暁角・巾角・隅角・圭角・勁角・鼓角・

角・牛角・仰角・暁角・巾角・隅角・圭角・勁角・鼓角・ 角・互角・口角・叩角・高角・犀角・三角・四角・死角・

角・互角・口角・叩角・高角・犀角・三角・四角・死角・ 角・獣角・城角・折角・截角・双角・総角・雕角・直角・觝角・

角・獣角・城角・折角・截角・双角・総角・雕角・直角・觝角・ 角・頭角・闘角・突角・鈍角・肉角・悲角・眉角・奮角・聞角・暮角・方角・崩角・

角・頭角・闘角・突角・鈍角・肉角・悲角・眉角・奮角・聞角・暮角・方角・崩角・ 角・鳴角・毛角・羊角・竜角・稜角・

角・鳴角・毛角・羊角・竜角・稜角・ 角・

角・ 角・弄角・楼角・鹿角

角・弄角・楼角・鹿角