精選版 日本国語大辞典 「神奈川」の意味・読み・例文・類語

かながわかながは【神奈川】

- [ 一 ] 神奈川県横浜市の地名。もと東海道五十三次の三番めの宿駅で、商港としてもにぎわった。狩野川。かぬ川。金川。

- [ 二 ] 横浜市の行政区の一つ。昭和二年(一九二七)成立。海岸は京浜工業地帯の一中心。

- [ 三 ] 「かながわけん(神奈川県)」の略。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「神奈川」の意味・わかりやすい解説

神奈川(県)

かながわ

本州のほぼ中央、関東地方の南西部にある県。東は東京湾・浦賀水道、南は相模(さがみ)湾に面し、北は東京都、西は山梨・静岡両県に接している。相模国全域と武蔵国(むさしのくに)の南東部とからなる。県庁所在地は横浜市。県名は、日米修好通商条約により開港場に指定された「神奈川」による。東京都との間にはJR・民鉄線、国道・県道また高速自動車道などが十数線も通じて交通が至便であり、社会、経済、文化的生活からは県・都境を感じないくらいである。県内の住宅地化、工業化は横浜・川崎両市からのほか、東京側からも急速に進められ、人口の増加(数、率とも)は全国第一級で、交通、公害、環境保全、住民福祉などの対策がとくに緊要な課題となっている。製造品出荷額は愛知県に次いで全国第2位(2019)であり、首都圏内の最高の工業県である。また一方、三重式火山の箱根や古都鎌倉をもつ観光県でもある。面積2416.11平方キロメートル。

人口は、923万7337(2020)で東京都に次いで全国第2位。また、2015~2020年(平成27~令和2)における人口増加率は1.2%で全国の増加率-0.7%を上回っており、全国で第3位の地位にある。このように増加を示す県の人口も、1920年(大正9)の第1回国勢調査当時は132万余で、全国第14位にすぎなかった。これは、県の面積が狭く、当時は工業化、都市化がさして進んでいなかったことによる。以後、県人口の全国的地位は、昭和に入って上昇を続け、1940年(昭和15)には第7位(219万)となり、第二次世界大戦中には一般工員や徴用者が全国から集まり、1944年には247万にも達していたが、終戦で減少した。戦後は徐々に回復し、朝鮮戦争の起こった1950年には戦時中を上回るに至り、以後急増、ついで激増し、1973年の第一次オイル・ショック直前には600万を超えた。

2020年(令和2)10月時点で、政令指定都市3(横浜、川崎、相模原)を含めて19市6郡13町1村からなる。

[浅香幸雄・比佐隆三]

自然

地形

地形はかなり複雑で、山地・丘陵の広い西部地域と、丘陵性の東部地域、低平な中央地域に大別される。

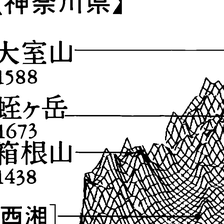

西部地域は、丹沢(たんざわ)山地、箱根火山、大磯(おおいそ)丘陵、足柄(あしがら)平野、秦野(はだの)盆地からなっている。丹沢山地は、県内最高峰の蛭ヶ岳(ひるがたけ)(1673メートル)を中心に、その東に丹沢山、南東に塔ヶ岳(とうがたけ)、西に檜洞丸(ひのきぼらまる)が連なり、東端にすこし離れて大山(おおやま)がそびえる。これらは標高600メートル以上は急峻(きゅうしゅん)で、山地の本体をなしている。その周りには、南に足柄山地、東に中津山地、北に道志(どうし)山地があり、ともに標高400~500メートルの低山性山地である。丹沢山地は、地質時代の第三紀の丹沢造山運動によってできた褶曲(しゅうきょく)山地で、幾筋(いくすじ)もの断層がみられ、東部には階段断層が発達している。これらの断層沿いに中川、鶴巻(つるまき)、七沢(ななさわ)、広沢寺(こうたくじ)などの温泉が湧出(ゆうしゅつ)している。

箱根火山は、日本の代表的な三重式火山で、新旧二重の外輪山と神山(1438メートル)、駒(こま)ヶ岳(1356メートル)など七つの中央火口丘、火口原湖の芦ノ湖(あしのこ)、火口瀬の早川などのほかに、火山性の温泉も多い。

大磯丘陵は、丹沢山地の南方に秦野盆地を隔てて相模湾まで広がり、ほぼ長方形の丘陵をなしている。北西部が高く(約300メートル)、北縁と西縁にはそれぞれ断層崖(だんそうがい)がみられる。秦野盆地は、南縁に渋沢(しぶさわ)断層が走り、これによって大磯丘陵とくぎられた断層角盆地で、盆地底は、水無(みずなし)川、葛葉(くずは)川の複合扇状地からなり、北西に高く南東へ低くなる。足柄平野は、東縁が国府津(こうづ)・松田断層で大磯丘陵とくぎられた低地で、酒匂(さかわ)川によってつくられた扇状地性の沖積平野である。

東部地域は、多摩丘陵と下末吉(しもすえよし)台地、多摩川低地および三浦半島からなっている。多摩丘陵は境(さかい)川と多摩川との間の丘陵で、三浦半島の丘陵よりも遅れて更新世(洪積世)に隆起して陸になったものとされる。下末吉台地は、多摩丘陵の南東部の低い台地をいい、古東京湾の浅海に堆積(たいせき)した海成層が隆起したものである。多摩川低地は、多摩川がつくった沖積地で、溝口(みぞのくち)付近が扇状地と三角州との境で、多摩川の流路も溝口から上流は網状流、下流は蛇行流をなしている。三浦半島の主体は標高100~200メートルの丘陵で、多摩丘陵よりも高い。これは房総(ぼうそう)半島とともに第三紀後半に隆起して陸化し、大楠(おおぐす)山地や下山(しもやま)川、平作(ひらさく)川の谷をはじめ、古い地塁性丘陵と地溝性河谷がほぼ東西方向に併走し、南部には海岸段丘や海食台地がみられる。

中央地域は、相模原台地、愛甲(あいこう)台地と相模平野、湘南(しょうなん)砂丘帯からなる。相模原、愛甲両台地は相模川がつくった河成台地で砂礫(されき)層からなる。愛甲台地は、相模川本流のほか、丹沢山地東斜面に発源する中津、荻野(おぎの)、小鮎(こあゆ)の諸川の搬出物をも堆積しており、これら諸川によって中津原、下荻野原、尼寺(あまでら)原、愛甲原の諸台地に分かれ、これらにも河岸段丘がみられる。

相模平野は、厚木(あつぎ)付近から南方、相模川の両岸に広がる沖積平野である。三角州が主要部を占め、河岸には両岸とも自然堤防が発達し、その後背湿地の玉川(西部)や小出(こいで)川下流(東部)の流域は低湿地であったが、第二次世界大戦後排水工事が整い、いまはほとんど乾田となっている。湘南砂丘帯は平塚から藤沢にかけて続き、海岸から北方へ5~6キロメートルにも広がっている。内陸性砂丘で、砂州、砂丘、砂丘間湿地の地形が南西から北東の方向に並行している。

県内の自然公園には、国際観光地として内外によく知られる箱根を中心とした富士箱根伊豆国立公園や、山岳登山公園として親しまれている丹沢大山国定公園があり、県立自然公園には、丹沢大山、奥湯河原(おくゆがわら)、真鶴(まなづる)半島、陣馬相模湖がある。

[浅香幸雄・比佐隆三]

気候

東海気候区に属し、冬暖・夏涼の恵まれた気候地域で、気象災害は少ない。年平均気温は、相模湾岸14.5℃、内陸平野14℃、箱根の山間では12℃となっている。等温線の地域的分布は、西高東低の地形の影響を受けて、西部山地では南北方向を、平野では海岸線に並行した東西方向をとっている。年降水量は、横浜1596ミリメートル、内陸平野1600ミリメートル、丹沢・箱根の山間地域1950~3500ミリメートルを数える。それらの季節的降り方は、太平洋岸式気候そのままの冬乾燥・夏雨型である。

地域的にみると、臨海地域は冬は温暖でしのぎやすく、ことに湘南地方は真冬でも5℃以上で冬の保養地となり、夏も海風があってしのぎよい。これに対して箱根や丹沢の山間では、1月には氷点下に下がる地区があり、箱根ではかつて駒ヶ岳山頂に天然スケート場が設けられていた。また夏は、最高が25~27℃止まりで、避暑地となり、林間学校やキャンプ場が開かれている。平野部の気候は、臨海、山地の中間型で、夏は気温の朝夕の較差(日較差)は少ないが、冬は大きく開くことがあり霜もみられる。降雪は10センチメートルを超えることは少ない。

[浅香幸雄・比佐隆三]

歴史

先史・古代

県内には、旧石器時代の遺跡は少ないが、東部(横浜市霧ヶ丘遺跡など)、中部(大和(やまと)市つきみ野の月見野遺跡群、相模原(さがみはら)市田名塩田の田名向原遺跡(たなむかいはらいせき)など)、西部(箱根町朝日遺跡など)にみられる。縄文遺跡は横須賀市夏島貝塚や横浜市三ツ沢貝塚、相模原市勝坂遺跡など県全域にわたって多くみられる。これに対して弥生(やよい)時代の遺跡(川崎市東高根(ひがしたかね)遺跡や三浦市毘沙門(びしゃもん)洞穴遺跡など)は少なく、質も劣っている。これは、縄文文化が県内では質・量ともに強力であったので、弥生文化の進出が遅れたこと、また弥生時代が短く終わってしまったことを示すものといえよう。古墳の出現は、畿内(きない)より一歩遅れて、4世紀の中ごろないし後半であったと考えられている。平塚市真土大塚山古墳や川崎市加瀬白山古墳(かせはくさんこふん)が県内最古級とされる。やがて安閑(あんかん)天皇のときに橘樹(たちばな)・久良岐(くらき)両郡に屯倉(みやけ)が設けられており、このころには県域で、天皇家と大和の豪族、在地土豪が対立していた。当時の相模、武蔵の住人は、大和からは毛人(けひと)(蝦夷(えみし))とよばれていたが、5世紀前半には大和政権に服属させられ、相武(さがむ)(相模平野を中心とする)、師長(しなが)(足柄平野を中心)の両国造(くにのみやつこ)と鎌倉別(わけ)が任命されていた。大化改新(645)にあたって、この組織を統一して相模国(さがみのくに)とし、国府は海老名(えびな)に置かれたと推定される。同時に武蔵国(むさしのくに)もでき、府中(東京都)を国府とした。またこのころ政府は、相模の国人を陸奥(むつ)へ送って蝦夷に対させ、畿内から高麗(こま)人(高句麗(こうくり)からの渡来人)を移して外来の技術によって開発を促進した。奈良時代から平安時代へかけては、足柄平野の水田開発がとくに進められ、これに伴って相模国府は海老名から三ノ宮(伊勢原(いせはら)市)、国府地区(大磯町)へと転移した。そして大磯国府の外港の役割を果たしていたのが国府津(こうづ)であった。

この間に相武住人中の富者は、開墾地を広げるとともに貢納物資の輸送にあたるなどしてより富裕となり、それを守るために自衛武力を蓄えて武士となった。また、中央から相模・武蔵両国府の役人として来任していた人々で土着するものが相次いだ。こうして国司と富農とによって相武の荘園(しょうえん)が形成された。平将門(まさかど)の乱ののち、関東平氏の反乱鎮圧のために派遣された源頼義(よりよし)は、鎌倉平氏の女婿となり、由比郷(ゆいごう)(鎌倉駅付近)に石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)の分霊を勧請(かんじょう)して、源氏と鎌倉との結び付きができた。頼義の子源義家(よしいえ)(八幡太郎)は名声が高く、その孫の源義朝(よしとも)は波多野(はたの)氏(藤原系)の姻戚(いんせき)となって在地の地歩を固めつつあった。しかし源氏と相州武士との結合は、平治(へいじ)の乱(1159)で義朝の敗死によって弱められた。このころの相模武士としては、三浦党(三浦平氏)に杉本(鎌倉)、矢部、多々良(たたら)、長井、佐原、和田、芦名(あしな)(以上横須賀)、森戸(葉山)の諸氏、鎌倉平氏に梶原(かじわら)(鎌倉)、長尾(横浜戸塚)、俣野(またの)、大庭(おおば)(藤沢)、懐島(ふところじま)(茅ヶ崎(ちがさき))、豊田(平塚)の諸氏、相模源氏に村岡(藤沢)、中村(中井)、土肥(どい)(湯河原)、早川(小田原)、土屋(平塚)、二宮(にのみや)(二宮)、そのほか波多野(秦野)、海老名(えびな)(海老名)、糟谷(かすや)(伊勢原)、曽我(そが)(小田原)などの諸氏、また武蔵には小山田、稲毛(いなげ)(川崎多摩)、榛谷(はんがや)(横浜保土ケ谷)などの諸氏があった。

[浅香幸雄・比佐隆三]

中世

1180年(治承4)の源頼朝(みなもとのよりとも)の挙兵に応じたのは、東の三浦氏と南西端の土肥氏のみで、相模中部の諸氏はこれを石橋山に攻めた。このため頼朝は真鶴(まなづる)岬から房州(千葉県)へ逃れ、千葉氏に支持されてすぐ鎌倉へ入ると、情勢が急変、大庭、河村、曽我の諸氏を除くほとんどの相模武士は頼朝に帰し、後の諸軍事行動に協力することとなった。

その後は頼朝は都へ攻め上るよりも、関東を固め、鎌倉を経営して、武家政権確立の基礎作りに努めた。鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)、その参道の若宮大路、諸寺造営をはじめとして鎌倉の市街地計画を進め、侍所(さむらいどころ)、公文所(くもんじょ)(のち政所(まんどころ))、問注所(もんちゅうじょ)の軍事、行政、訴訟の組織を整えた。1185年(文治1)に平家が壇之浦(だんのうら)で滅びると、諸国に守護、地頭を設けた。ついで1192年(建久3)には頼朝は征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)に任ぜられて幕府を鎌倉に開いた。1199年(正治1)頼朝が死去し、1219年(承久1)には源氏が滅び(将軍源実朝(さねとも)の暗殺、藤原頼経(よりつね)の下向)、北条氏の執権政治が始められた。北条氏は評定衆(ひょうじょうしゅう)を設けて武士団の要求にこたえたのをはじめ、武蔵野の開拓を進めた。また朝比奈切通(あさひなきりどおし)を開き、鎌倉―房総間の海上交通の便を図り、さらに鎌倉から諸方へ通じる放射状の鎌倉街道を完成し、材木座海岸の和賀江嶋(わかえじま)の築港も宋(そう)船でにぎわうようになった。また、多くの寺院を建てて鎌倉文化を発展させた。

南北朝時代の争乱期には、鎌倉のほか相武地方も大きく動揺した。鎌倉の都市的発展は、周辺農村の生産力を向上させて農民を分化させ、農民は荘園領主に年貢納入を拒否し、これに伴って鶴岡八幡宮や幕府の守護寺たる証菩提(しょうぼだい)寺(横浜市戸塚区)に対する年貢賦役がまた拒否され、北条氏の威信が失われるようになった。これを機として建武(けんむ)新政がおこり、1333年(元弘3・正慶2)には鎌倉幕府は滅亡し、鎌倉は大きな戦災を受けた。足利尊氏(あしかがたかうじ)が京都に幕府を開くと、鎌倉には鎌倉府をおいて東国統治にあたらせることにしたが、鎌倉の政治的地位は全国の中心から地方の中心へと後退することとなった。

その後、相武には管領(かんれい)職を争う両上杉氏(山内(やまのうち)、扇谷(おうぎがやつ))と国人層らの間の緊張や係争が繰り返された。このとき伊勢(いせ)新九郎長氏(ながうじ)(後の北条早雲(そううん)―後(ご)北条)は1491年(延徳3)に北伊豆韮山(にらやま)で堀越公方(ほりこしくぼう)足利茶々丸(あしかがちゃちゃまる)を攻めて自殺させ、伊豆を領した。また1495年(明応4)には、鹿狩(しかがり)といつわって小田原を攻めて大森氏を追放した。そして5代95年間にわたって相武をはじめ南関東、北関東へも領地を広げて、武田、上杉、今川などと並ぶ有力な戦国大名となった。後北条氏はまず相模の国人層の掌握に成功し、武士と百姓の身分を明確にし、戦乱で焼失した鶴岡八幡宮を再建した。また、小田原の城下町をおこし、城域を酒匂川(東)、久野(くの)(北)、板橋(西)に広げ、海岸には中国船が渡来し、中国人の住む唐人(とうじん)町もつくった。領内諸所に市場を開き、永楽銭(えいらくせん)を統一貨幣にした。しかし、検地や賦役の増加について農民の反対にあい、1590年(天正18)には豊臣秀吉(とよとみひでよし)に攻略されて後北条氏は滅び、その論功行賞で関八州は徳川家康に帰することになった。

[浅香幸雄・比佐隆三]

近世

江戸時代の県域は、天領(幕府直轄地)と旗本領となり、大名としては小田原藩のほか、中期からは六浦藩(むつらはん)(横浜金沢区)、後期は小田原の支藩の荻野山中藩(おぎのやまなかはん)(厚木市)が設けられたにすぎなかった。こうして天領が広がったことは、行政が粗く行われて、灌漑(かんがい)水利をはじめ諸施設の整備を遅らせ、土地生産性を停滞させる元をなしたといわれる。1601年(慶長6)の宿駅の制によって、東海道と甲州街道は、全国の陸上交通の幹線(五街道)となり、相模と駿河(するが)・甲斐(かい)の境近くに、箱根、小仏(こぼとけ)、矢倉沢(やぐらさわ)三関のほか、根府川(ねぶかわ)、谷ヶ(やが)(屋賀)の番所が設けられて、出入りが取り締まられていた。県内の東海道の宿場町は後の増設分(戸塚、箱根、川崎)を含めて9宿である。それらは江戸前期には利用度が低く幕府の冥加(みょうが)金によって運営が続けられたが、中後期になると地方の流通経済の拠点として、また周辺の農林水産物の加工業もおこって、産業都市としての発展が芽生え、小田原と神奈川は五街道中第一級の宿場町となった。浦賀(横須賀市)は中期以後は奉行(ぶぎょう)所が置かれて、江戸の海上警備の拠点となり、海運や商取引の問屋が設けられ、有力な湊(みなと)町をなしていた。箱根の温泉(七湯)にも訪客が増え、大山、江の島、鎌倉も参拝者でにぎわい、門前町もできてきた。しかし、富士宝永(ほうえい)山の噴火(1707)は足柄平野をはじめ全県域に被害をもたらし、酒匂川が氾濫(はんらん)して河道がかえられたが、20年近くもかかって川崎宿の名主役田中丘隅(きゅうぐ)が文命(ぶんめい)堤を築いて復旧に成功した。幕末に酒匂川畔に生まれた二宮金次郎(二宮尊徳)は、農村をはじめ一般の産業経済の立て直しの権威として、その報徳仕法はいまも受け継がれている。

1853年(嘉永6)6月3日、アメリカの使節ペリーの一行が浦賀に来航して鎖国の夢を破ったのをきっかけとして、1854年に日米和親条約(神奈川条約)、1858年(安政5)には安政五か国条約(あんせいごかこくじょうやく)(安政仮条約)が横浜で結ばれて、開国の中心舞台となった。横須賀を中心とする東京湾口部から浦賀水道にかけた一帯は国土防衛の重要拠点となり、横浜、川崎などの東京湾岸は、日本の海運と貿易、近代工業の中心地帯となって、近代から現代にわたる日本の発展に大きな役割を果たしてきた。

[浅香幸雄・比佐隆三]

近・現代

1869年(明治2)の版籍奉還後は、小田原、荻野山中、六浦の3藩と神奈川府が置かれ、神奈川府は前の神奈川奉行所を受け継ぎ、方10里の地域を管下に収めていた。1871年(明治4)の廃藩置県にあたって神奈川、足柄の2県ができ、神奈川県は、東京の南に続く多摩川流域、東京の外港で生糸の貿易港の横浜、防衛上の要地三浦半島など、東京と有機的に結ばれる外圏地域で構成されていた。1876年(明治9)には足柄県が廃止され、そのうち相模全域は神奈川県の、伊豆は静岡県の所属となり、1893年には多摩3郡(三多摩)は東京府に属することとなった。また、1889年に横浜が、1907年(明治40)に横須賀が、1924年(大正13)に川崎が市となっている。昭和に入って満州事変(1931)、ついで日中戦争(1937)が始まって「十五年戦争の時代」に突入すると、京浜工業地帯はその軍需品生産を担い、多量の工業用水と電力が必要となり、1940年(昭和15)には県営相模ダムの建設が進められることとなった。1941年12月から戦争は太平洋地域に拡大し、県内は70回もの空襲を受け、横浜、川崎をはじめとして市街地や工場の受けた戦災は激甚を極めた。

第二次世界大戦は1945年(昭和20)8月に日本の敗戦として終わりを告げ、同月末にアメリカ軍司令官マッカーサー元帥は厚木飛行場に降り立った。続いて横浜、横須賀をはじめ県内各地の旧日本軍の多くの施設、建物、それに広大な土地が占領軍によって接収された。県民は食糧難と物資不足によるインフレの苦しいなかで復興へと努力を続けた。やがて1950年に起こった朝鮮戦争の特需が加わって京浜工業地帯は活況を取り戻してきた。1960年ごろから日本経済の高度成長期にのると県内の諸産業は急進展し、京浜の臨海地域は日本一の重化学工業地帯となり、湘南(しょうなん)や県央地域の工業化も急に伸びて都市化が著しく、県人口は急増の一途をたどってきた。同時に公害、自然破壊、生活環境の悪化などの経済繁栄のひずみも現れ始めた。こうした間に川崎臨海工業地帯の造成や横浜根岸(ねぎし)湾の埋立て、中津工業団地の造成、国鉄(現、JR)根岸線や新幹線、東名高速道路の開通、城山(しろやま)ダム、三保(みほ)ダムの建設、港北ニュータウンの開発など多くの開発事業が国・県・横浜市などによって次々と進められた。

また戦後に著しく進展した事業として、学術(大学・研究所)・文化・芸術・医療などの大規模施設の建設やそれらの活動の目覚ましさがあげられる。

[浅香幸雄・比佐隆三]

産業

県の就業者率は高く、全国的にみても上位にある。2010年(平成22)の調査では、第一次産業従事者は1%で、東京・大阪に次いで低く減少傾向にあり、第二次産業従事者も23%と減少しつつある。一方、第三次産業従事者は77%と高く、全国で第2位となっている。また、県民所得は全国第7位である。

[浅香幸雄・比佐隆三]

農林・水産業

農家戸数や農業従事人口は、県内就業者の1%内外にすぎず、都市型農林・水産業地域をなしている。生鮮食料品の県内自給率は、野菜が34%、生乳が29%と健闘している。また耕地と山林とを合計すると県域のほぼ50%で、これらは生産緑地だけでなく、生活緑地としても重要な役割を果たしている。

2000年(平成12)時点で農家戸数3万0705戸、農業人口9万2412人、耕地面積2万1700ヘクタールでともに年々減少し、農家の内訳は専業農家が20%、第1種兼業農家が15%、第2種専業農家が66%である。土地生産力は高く、販売農家の耕地10アール当り農業純生産額は15万8800円で、全国第8位である。また農業粗生産額(農業産出額)は833億円で、構成比は野菜45.5%、畜産26.8%、果樹・花卉(かき)17.6%となっており、園芸と畜産の占める割合が高くなっている。

作物別の動きは、米、サツマイモの減少傾向に対し、キャベツ、ダイコンは全国第一級の産量を示し、トマト、キュウリ、スイカも多い。畜産部門では、近年農地の宅地化が進み、屎尿(しにょう)処理の制約から飼養戸数、頭数はともに減少傾向をみせている。

県農業の地域的特色をみると、湘南(しょうなん)北部から県中南部にかけた南北幅約7キロメートルの地域は都市型農業の典型地域で専業農家率が高く、これに横浜、川崎の北部と三浦半島南部(三浦市)、小田原市以南のミカン地域にも専業農家率が高い。これらのうち湘南、県央、ついで横浜、川崎、三浦は、温室とビニルハウスによる京浜向けの野菜出荷地域をなしている。乳用牛飼育は丹沢南麓(なんろく)と大磯丘陵に普及度が高いが、大規模飼育農家はこれらのほか湘南北部(相模原南部)に多く、また川崎、横浜の市街地周辺にも少なくない。養豚は高座(こうざ)豚の名を継ぐ綾瀬をはじめ、丹沢の南・東麓、北西山地(津久井)に盛んで、横浜、川崎の市街地周辺にもみられる。養鶏は、相模原、丹沢山地周辺、それに市街地の隣接地域に多い。

県内の林野面積は県総面積の40%余に上るが、全国の林野率に比べると、その3分の2程度である。おもな林野は、丹沢、小仏(こぼとけ)と箱根のそれであるが、これらではともに公有林が多く、民有林が少ないことが特色である。丹沢、小仏では、国有林、県有林や県行造林地のほか、製紙会社との契約による分収造林がみられるが、全体としては粗放的な林業地域である。

県の水産業は、東京湾、浦賀水道、相模湾、それに遠洋海域などの海面漁業と、相模、酒匂両川の本支流、相模、津久井両人造湖などの内水面漁業が主である。沿岸、沖合、遠洋漁業者はともに減少している。沿岸漁業は相模湾が中心で、メバチ、キハダマグロ、カジキがとれ、アジ、ブリ、イワシ、サバも知られる。定置網漁業も相模湾で行われ、冬のブリ網がその代表である。また、三浦半島の西岸ではワカメとハマチ(ブリ)の養殖が行われる。近年は沿岸漁業者で釣り客相手の観光漁業や民宿を兼営するものが増えている。沖合漁業は、房総沖から伊豆諸島にかけた県外漁場で行われ、イワシ揚繰(あぐり)網、サンマ棒受(ぼううけ)網、イカ釣り漁業、サバ漁業を主にしている。遠洋漁業は、明治後期(日清(にっしん)戦争後)から発達し、現在はマグロ延縄(はえなわ)漁業、遠洋カツオ一本釣り漁業が中心で、三崎漁港を根拠地として世界の三大洋で操業し、その漁獲高は沿岸、沖合両漁業をはるかにしのいでいる。

[浅香幸雄・比佐隆三]

商業

県商業の全国的地位は第5位(2010年の年間商品販売額)であるが、商店数、従業者数、年間販売額ともに減少している。これは、いわゆる「バブル不況」が長期化したためと考えられている。商業集積の点で注目されるのは、1991年(平成3)に改正された大規模小売店舗法による大規模小売店の急増である。2007年12月末で県内の大型小売店の店舗数は613で、うち横浜に239、川崎に86ある。

[浅香幸雄・比佐隆三]

工業

県工業の全国的地位(2010)は、製造品出荷額(17兆2470億円)では愛知県に次いで第2位である。しかし1991年(平成3)からの「バブル不況」のために、出荷額、従業者数、事業所数ともに減少傾向が続いている。また円高や高い給与水準などで、臨海部の重化学工業の工場は海外移転や縮小を余儀なくされ、研究開発部門に重点を移している。一方、内陸部には東京からの中小零細工場の移転や、ハイテク関連の無公害型工業が進出し、かつて京浜工業地帯の中核として一時代を築いた県工業は、その構造を変えつつある。

高度経済成長の時代に高水準、良質の工業が集中していた理由としては、第一に東京に接していることがあげられる。また県域は、東京湾に面して海面の埋立てによる近代工業用地が造成しやすく、内陸には平野が広がり工場拡張が容易である。こうした県の地形が第二の立地要因にあげられよう。さらに陸海の交通運輸施設(鉄道、道路、港―商港・工業港とも)が整備されていることなどである。

日本の工業が繊維(製糸と綿紡績)と重化学工業の初期的様相にとどまっていた明治・大正時代には、神奈川県の工業はさして目だってはいなかった。それが昭和になり、満州事変、日中戦争、太平洋戦争の諸期において工業が軍需工業化してくると、県内にも軍需工業がおこり、とくに東京に接する川崎、横浜をはじめ湘南、相模原など、相模川以東地域を中心として工業化が急速に進められた。

明治末には従業員30人以上の工場は全県で30にすぎず、工場といえば、小規模な紡績業、食料品が主で、重工業としては横須賀の海軍工廠(こうしょう)だけであった。そして日清戦争前には郵便汽船三菱(みつびし)会社三菱製鉄所(現、三菱重工)が、日清戦争後には横浜電線製造(現、古河電工)、浦賀船渠(ドック)浦賀造船所(2003年閉鎖)ができた。本格的な重工業は、日露戦争後の東京電気(現、東芝)堀川町工場(川崎。2000年閉鎖)、日米蓄音機製造(現、日本コロムビア)、日本鋼管(現、JFE)川崎製鉄所の創業に始まる。当時は大工場も孤立的で関連工場や下請け工場もなく、工業地域といえるものはできていなかった。大正時代になると、第一次世界大戦が大きな契機となって発展し、工業の地域的特色がはっきりしてきた。この期は横浜の臨海地区(鶴見区)をはじめ川崎にも工場の増設がみられ、しかも第一次世界大戦中のヨーロッパ貿易の停止対策として、重化学関係の大工場の建設が目だっていた。さらに関東大震災の復興にあたって鶴見、川崎の埋立地へ東京の機械工場が移転し、新しく金属、機械、化学などの工場が集中して、県工業の核心地域となった。

第一次世界大戦後の不況期には、横浜、川崎の工業は縮小していたが、満州事変、日中戦争、太平洋戦争期に急増した。この期にも東京からの工場移転が目だち、川崎、鶴見に大きく増えたほか、横浜の南部海岸や湘南東部にも広がった。この期には諸地域とも軍需工業色を強め、金属機械工業60%余、化学工業20%の構成となり、現在もほぼこの構成が続けられている。

第二次世界大戦後は、戦災と軍需の消滅によって大打撃を受け、資本力は弱まり市場は狭められて平和産業への転換も進みにくく、1949年(昭和24)の出荷額は戦前の40%にすぎなかった。たまたま1950年に朝鮮戦争が起こって特需が激増し、金属、機械部門が急に復活し、また電源開発も進み、工業は急速に復興してきた。このころにも東京から県内への工場移転や大工場の増設が多く、川崎の埋立地には二大石油化学コンビナート(日本石油、東亜燃料、ともに現、ENEOS)が建設された。工場は川崎、横浜の臨海地域のほか、横浜南部(おもに金沢区)、横須賀、湘南、小田原などにわたって建設され、横須賀の旧海軍施設が開放され、これらの諸市は京浜の工業衛星都市色を強めることとなった。これらの動力源として横須賀(久里浜(くりはま))に大火力発電所が建設され、また横浜の本牧(ほんもく)岬から根岸湾にかけて大規模な埋立てによる工業用地が造成され、さらに金沢沖へも拡大された。また県央の相模原は首都圏整備法による第一次の市街地開発地域に指定され、続いて藤沢、茅ヶ崎(ちがさき)、平塚(湘南)がその第二次地域に指定されて、公団、公営、民営による各種の工業用地が造成され、厚木、伊勢原両市にも中津、伊勢原両工業団地の出現をみた。そして近年は川崎、横浜の内陸、これらに接する県央東部(相模原、大和(やまと))、それに東海道本線と国道1号に沿う湘南地域での増加が目だっている。これに伴って県内の工業生産額の比重は、横浜、川崎地域の率が漸減し(それでも44.9%を占め、京浜工業地帯の中核的地位は不変。2016年)、県央と湘南が漸増している。また、県工業の特色に先端産業部門の研究所の多いことがあげられ、ことに県央の相模原・大和・厚木諸市に多い。

現在の工業地域別に主要業種をみると、川崎は電気機械器具、鉄鋼、石油石炭製品、横浜臨海は輸送用機械器具(造船、自動車)、食料品、機械、横浜の内陸は電気機械器具、食料品、機械、横須賀は輸送用機械器具、機械、電気機械器具、湘南・県央東部は電気機械器具、輸送用機械器具、機械、県央西部(厚木、伊勢原、秦野)は輸送用機械器具、電気機械器具、県西(足柄平野)は化学、電気機械器具、食料品となっている。

県内にはまた伝統工業もみられる。鎌倉時代におこったとされる刀剣や鎌倉彫、江の島の貝細工、平塚のだるま、小田原の竹細工、漆器、小田原、箱根の箱根細工(木工業)、伊勢原の大山ごま(おおやまごま)、半原(はんばら)(愛川)の絹撚糸(きぬねんし)がそのおもなものである。ほかに横浜の輸出用スカーフもある。鎌倉彫、小田原の漆器、箱根寄木細工は国の伝統的工芸品に指定されている。

[浅香幸雄・比佐隆三]

開発

近年注目を集めているのは東京湾岸を舞台とする「ウォーターフロント開発」である。横浜市が中心となり、1983年(昭和58)から開発がスタートした「みなとみらい21」計画は、国の政策や財政支援も受けた国家的プロジェクトといえる。総事業費は約2兆円で、186ヘクタールの土地に首都圏の業務核都市を出現させ、オフィス・商業・文化施設・住宅を集積する予定で、2010年までに約19万人が働き、1万人が住む街をつくりあげようと進められてきた。1993年(平成5)には地上70階建て、高さ296メートルの日本一(当時)高い「横浜ランドマークタワー」が建設され、当地区のシンボルとなった。さらに他地域からのアクセス手段として2004年には横浜高速鉄道みなとみらい線が開通、横浜駅からこの地区の中央部を貫通し元町(元町・中華街駅)まで通じている(東急東横線と相互直通運転)。

一方、首都圏最後の水がめとよばれる「宮ヶ瀬ダム」は、相模川支流の中津川上流部(清川村宮ヶ瀬地区)に建設され、2001年全面運用が開始された。宮ヶ瀬ダムは高度成長期の人口急増と都市化の進行に備えて、建設省(現、国土交通省)が1969年(昭和44)に計画を発表した。ダムの規模は、総貯水量が約2億立方メートル(芦ノ湖の水量に匹敵)、ダム湖の面積が約4.6平方キロメートル(東京ドームの86倍)、高さ156メートル、幅は400メートルという巨大ダムである。建設によって水没した地区の住民(281戸)は住み慣れた土地を離れた。こうした人々の犠牲のうえに、安定した水資源が確保されていることを忘れてはならない。また、県面積の0.9%(2142万平方メートル)を占めている米軍基地や関係施設の多くは、人口密集地域に存在するために県民に不安を与え、生活環境の障害となっている。とくに厚木海軍飛行場での夜間離発着訓練は騒音をもたらし、周辺住民との間に裁判が起きている。

[浅香幸雄・比佐隆三]

交通

県域は東京都の南西に広がり、江戸時代には江戸と上方(かみがた)を結ぶ陸海の主要交通路が通じていた。この地域的重要性は現在にも引き継がれ、東京から東海、中京、京阪神、さらに西日本の諸地域へ通じる陸上の最重要交通幹線が幾筋も通り、横浜港、川崎港から世界の主要港のほとんどへ航路が通じ、県は全国でも海陸交通の重要地域となっている。

[浅香幸雄・比佐隆三]

鉄道

1872年(明治5)の新橋―横浜(現、桜木町)間をはじめとして、1887~1889年には国鉄(現、JR、以下同じ)東海道本線と横須賀線が通じ、しばらくして中央本線(1897)、横浜線(1908)が開通した。日露戦争後は、軽便鉄道の建設ブーム期で、大師(だいし)線(現、京浜急行、大師線)、江ノ島鎌倉観光線(江ノ島電鉄)、湘南(京浜急行)電鉄の品川―神奈川間が開通した。大正に入って国鉄線は小田原、ついで熱海(あたみ)へ通じ、また東海道本線と内陸諸地域を結ぶ短距離の私鉄線がつくられた。大正から昭和初期にはより長距離の私鉄線が開通し(小田急、南武、湘南の諸線)、ほぼ現在の鉄道網となった。また1934年(昭和9)には丹那(たんな)トンネルが開通し、東海道本線はそれまでの御殿場(ごてんば)経由から丹那経由に変更された。

第二次世界大戦後は1964年(昭和39)の東海道新幹線の開業を除いて、新設よりも、既設線の複線化や快速化、大量輸送に力が注がれ、国鉄、私鉄が延長されて工業化や住宅開発に重点が置かれた。また、横浜市営地下鉄が1972年に開通し、1989年(平成1)には新都市交通システム「金沢シーサイドライン」(新杉田―金沢八景間)も登場した。2004年横浜高速鉄道みなとみらい線(横浜―元町・中華街間)が開通。

[浅香幸雄・比佐隆三]

道路

明治時代の交通政策の重点は鉄道建設であったが、大正中期から自動車が新しく交通機関に加えられるに従い、根本的な道路計画がたてられた。そして国道をはじめとして路線の直線化、勾配(こうばい)の減少が図られ、やがてバイパスの設置、路面の舗装、立体交差が徐々に進められてきた。まず箱根、小仏などの県境の峠道が開かれたのをはじめ、交通路の多い京浜間では、京浜国道(旧東海道、現、国道15号)の改良をはじめ、第二京浜国道(現、国道1号)や産業道路、東京環状線(現、国道16号)が建設された。第二次世界大戦後は道路公団による有料道路が計画され、戸塚バイパス、横浜新道、湘南・真鶴道路、箱根新道、第三京浜道路、小田原厚木道路、横浜横須賀道路、西湘バイパスなどがつくられ、県道から国道への昇格が4線認められた。また新幹線と並んで世紀の交通革命といわれる東名、中央の両高速自動車道には、県内では前者に東名川崎、横浜青葉、横浜町田、厚木、秦野中井、大井松田、後者に相模湖東、相模湖、上野原の各インターチェンジが設けられ、首都高速道路の一部の神奈川線(1~6号)も開通した。また、ベイブリッジを含む高速湾岸線が開通し、東京湾横断道路(「東京湾アクアライン」川崎―木更津間)も開通して臨海地区の道路網は大きく変貌(へんぼう)した。

[浅香幸雄・比佐隆三]

港湾

国際戦略港湾の横浜、川崎両港(東京港を含めて京浜港)、重要港湾の横須賀港がある。横浜港は中央部が商港で、北の鶴見と南の根岸湾には工場専用の工業港が続き、根岸湾の南の金沢地先は工場と海の公園が広がっている。川崎港はほとんどが工業港で、商港としては民営の2埠頭(ふとう)(三井、東洋両埠頭)と市営埠頭があるだけであったが、1990年(平成2)に東扇島地区の埋立てが完成し、1996年にはコンテナターミナルも開設され、商港の機能の充実が図られている。横須賀港は軍用港と商港である。

[浅香幸雄・比佐隆三]

社会・文化

教育・文化

県内各地の旧家(名主役など)には木版の書物(四書五経など)が残されているのをよくみかける。江戸後期から村々に開かれていた寺子屋で先生(漢学者)が使ったものといい、当時の庶民教育の普及状況を物語るものである。たとえば小田原では漢学の私塾(松隈(まつくま)謙)があり、酒匂川畔の栢山(かやま)の名主家では儒者を招いて講義をしてもらっていたといわれ、民間でも教育が始められていたことがわかる。二宮尊徳が「報徳」という実践経済学を確立したのは、彼が小田原藩の家老服部(はっとり)家へ出入りして藩の学問講義に接しえたのがきっかけで、それを基にして体系化したことにおこる。また厚木市の飯山観音(いいやまかんのん)(長谷寺)や当麻(たいま)の無量光寺(むりょうこうじ)や大山などへは趣味の深い僧俗たちが訪れて手ほどきをしていた。こうして江戸後期の相武の民間には庶民文化が相当普及していたようである。

こうした民間の動きに対して、幕末に小田原藩では藩校集成館(もと諸稽古(けいこ)所)を設けて漢学と兵学を講じて文武両道を鍛練し、開国後には英学科をも加えていた。城下町をもたない荻野(おぎの)山中藩や六浦(むつら)藩も藩校をつくり(興譲館(こうじょうかん)、明允館(めいいんかん))、儒学を主として藩士の子弟教育を行っていた。これらに対して幕末開港期になると、幕府も横浜に学校をつくった。それは横浜開港による外交上の必要によるもので、港役人の子弟教育のため、まず英学校と漢学専門の修文館を建てた。それらは1869年(明治2)に合併して和漢洋三学修得の修文館とし、翌年には平民の入学も認めることとした。しかし、その内容は英学が主で「英学校」とよばれていた。ついでこれら幕府立学校を引き継いで普通教育を推進したのは横浜市民と外国人であった。高島嘉右衛門(かえもん)と川村敬三は洋学、算術を学習するための私学(藍謝堂(らんしゃどう)と同文社)をつくり、先の幕府立学校と合併して共立修文館とした。

こうした江戸後期以来の庶民文化、幕末期の藩校、幕府立英学校、それに横浜市民を加えた学校教育の動きが基となって、1871年には郷(ごう)学校が足柄県全域で開校されたのをはじめ、1874年の横浜の教員養成所、1879年の神奈川県師範学校の創立がきわめてスムーズに推進されることとなった。

こうして政府の小学校教育が定着し始めようとするころには私塾もまた盛んになり、キリスト教の影響のもとに横浜を中心に相次いで女学校が創立されることになった。たとえば、1871年にはアメリカの婦人宣教師3人による日本最初の幼稚園が開かれた。またヘボン式ローマ字の創始者、英語辞典編纂(へんさん)の先駆者として知られるヘボンは英学塾を開いた(男子部はのち東京へ移って明治学院となり、女子部はフェリス英学校、現在のフェリス女学院大学)。そのほか、ミッションホーム(現、横浜共立学園)、メソジスト系のブリテンスクール(現、横浜英和女学院)など数校が相次いで創立され、それらの後身は現在も横浜の女子教育を特色づけている。また1884年に創立のバプティスト神学校はいま関東学院大学となっている。

現在県内には、第二次世界大戦後東京の大学で県内へ移転し、また分校舎を設けたものが多い。そして横浜国立大学、東京工業大学、横浜市立大学、神奈川県立保健福祉大学など、大学は52校、短期大学は16校、大学院大学は3校に及ぶ(2013)。文化施設も多く、大規模な県立図書館をはじめ市町村立図書館もよく普及し、ほかに横浜の神奈川近代文学館、公文書館、音楽堂、歴史博物館、青少年センター(ともに県立)をはじめ、川崎の日本民家園(市立)、鎌倉の鎌倉国宝館(市立)、近代美術館鎌倉別館(県立)、箱根美術館、小田原の報徳博物館、生命の星・地球博物館(県立)など異色なものが少なくない。地元新聞は『神奈川新聞』、テレビはテレビ神奈川、ラジオはFMヨコハマが代表的なものである。

[浅香幸雄・比佐隆三]

生活文化

東海気候区に属する県内には、自然生と栽培・飼育による植物・作物や動物・家畜はともに多種多様に上る。北西部の丹沢、箱根の両山地には、ワラビ、ゼンマイ、ヤマゴボウ、ワサビ、ウドなどの山菜や、ナメコ、シイタケなどのキノコ類が至る所に自生していて、折々の家庭の食卓をにぎわしていた。また、すこし入り込んだ谷間には足柄茶の特産があり、山間へ入るとウサギはもとよりイノシシやシカもいて、古くからこれらを狩りしたり、獲物をその場で煮炊きすることが農閑期の楽しみとされていたが、いま猪鍋(ししなべ)は丹沢一帯の秋・冬の呼び物の味覚となっている。

東京、相模両湾べりの岩浜は、ワカメ、アオノリ、ヒジキなどの海藻がよく育ち、「三浦わかめ」は佳品で知られる。これらの海岸ではまたアジなどの小魚がよくとれ、食卓をにぎわしている。

県内には、豊富な山菜や魚類を生かした漬物や佃煮(つくだに)のほか、加工食品が少なくない。ことに小田原はその中心で、梅干し、かまぼこ、ちくわなど多種類があげられ、いずれも東海道の箱根越えにちなんで発達したものとされる。箱根の峠越えは街道交通の難所であったが、加えて箱根関所の取調べにはときに長時間を要し、携行してきた弁当がいたむことが少なくなかった。その腐敗防止のためにつくりだされたものが梅干しとされる。かまぼことちくわは小田原魚商の創案と伝えられる。いまは1か所しかない箱根の甘酒茶屋も、かつては街道交通で栄えた名残(なごり)である。大磯丘陵から秦野盆地にかけた一帯ではラッカセイ、鎌倉(大船)のハム、それに横浜の洋食と中華料理などはともに幕末の開港当時、横浜の外国公館や外国人宅に県民が雇われたことが縁でつくりだされたものとされる。中華料理は、開港当時に外国商館で下働きをしていた中国人(清(しん)国人)が伝えたものである。現在横浜の中華街で活躍している人々は華南(広東(カントン)、福建両省)と台湾系の人々が多いので、横浜の中華料理は広東系が主である。

果物では、県域の北西部の海岸から山麓・山腹にかけてのミカンは、第二次世界大戦後品種改良が進んで全国的にも優良品となり、国内はもとより、外国ことにカナダへはクリスマス用として輸出されていることでも知られる。また、多摩丘陵内の川崎市王禅寺(おうぜんじ)のカキは粒は大きくはないが甘さが格別によく、王禅寺の境内に移植して育て「禅寺丸(ぜんじまる)」の名で市民にも喜ばれてきたもの。川崎市の多摩川沿岸から東京都へかけたJR南武線沿線の多摩川ナシもよく知られる。

相模の民家は県内でも第二次世界大戦後は住家の改築・新築が多く、戦前からの間取りのままになっているものは少なくなっている。それらの座敷部分の原型は関東から東海の地方に共通する四つ目間取りで、8畳の室が4室あり、田の字型に配列されている。こうした四つ目4室がともに8畳なのは資力的に地区の上層~中上層で、4室とも6畳なのは下層か分家後まもない家、中層は前側(庭側)の2室が8畳、後ろ側の2室が6畳になっているのが一般であった。そして座敷部分の反対側は土間になっており、雨天のおりの仕事場に使われていた。こうした民家の原型は川崎市立日本民家園の伊藤家(国指定重要文化財)や小田原市栢山(かやま)の二宮尊徳の生家などにみることができる。屋根は「寄棟(よせむね)」が一般で、棟上にはイチハツやアヤメが植えられて「ムネ固(かた)め」にしてある。相模原台地の北部から津久井地方では、江戸時代から養蚕が盛んで、屋根は大型の兜(かぶと)造にされ、2階は蚕が繭(まゆ)をつくる上簇(じょうぞく)室に使われ、階下からたき火の煙が通るようにつくられている。

[浅香幸雄・比佐隆三]

民俗芸能

県の歴史、とくに鎌倉、南北朝、室町、戦国、江戸の諸時代に県内で行われた歴史や、生産の諸活動に結ばれるものが多い。たとえば、射戯(しゃぎ)は祭俗として神社の正月をはじめ年中行事に取り入れられている。なかでも歩射(ぶしゃ)は、年占(としうら)、悪魔祓(はら)い、さらに村人たちの共同意識を高めるための重要行事として全県下の多くの神社で行われ、蟇目(ひきめ)(引目―鳴鏑矢(なりかぶらや))は大山周辺の正月神事であり、流鏑馬(やぶさめ)は古来大社(鶴岡八幡宮、寒川(さむかわ)神社、室生(むろお)神社)の祭礼神事として伝えられている。これらはともに鎌倉武士にちなむものである。神占(かみうらない)神事(烏(からす)食い、筒粥(つつがゆ)神事、世計(よはかり)神事)はイネの収穫占いの神事で、県中部(大山、二宮)、東部(横浜)、三浦半島の諸地に、雨乞(あまご)いは大山をはじめほとんど全域にみられる。祭礼神楽(かぐら)の重要部をなす獅子舞(ししまい)は県内諸地区に普遍的にみられる。とくに鳥屋の獅子舞(とやのししまい)(相模原(さがみはら)市緑(みどり)区)は約300年の歴史をもつ一人立三頭獅子舞で、江戸時代前期の舞踊形態をもつので知られる。神楽のうち鶴岡八幡宮のそれは神楽祭式の基本とされ、巫女(みこ)神楽、職掌神楽があり、県東部、三浦、箱根に多い湯花神楽(ゆばなかぐら)は鎌倉の職掌神楽系(鎌倉神楽ともいう)とされている。箱根仙石原の湯立獅子舞(ゆだてししまい)(国選択無形民俗文化財)は伊勢(いせ)神楽系の獅子舞で、獅子が湯立を行うのは珍しく、宮城野の湯立獅子舞(国選択無形民俗文化財)も仙石原と同系統のものとされる。鎌倉仏教の時宗(じしゅう)に連なる念仏芸は、藤沢の清浄光寺(しょうじょうこうじ)(遊行寺(ゆぎょうじ))や当麻(たいま)の無量光寺(相模原市)の両本山に伝えられているが、念仏踊りの典型は西丹沢(山北町世附(よづく))の百万遍(ひゃくまんべん)念仏によく残されている。湯河原町吉浜の鹿島踊(かしまおどり)(国選択無形民俗文化財)は、5行5列、25人で踊る本格鹿島踊で、腰に白紙をつけて物忌みのしるしとするなど古格を伝えている。古式祭事の国府祭(こうのまち)(大磯町国府)は、旧相模国の一宮(いちのみや)~六宮による合祭で、神揃(かみそろえ)山、六所(ろくしょ)神社、大矢場の3か所を結んだ県内では最広域にわたる。浜降祭(はまおりまつり)は寒川神社(寒川町、旧相模国の一宮)をはじめ寒川、茅ヶ崎両町市の神輿(みこし)二十数基が集合して朝潮の海で禊(みそぎ)をするもので壮観なことで知られる。そのほか、沿海各地(真鶴、大磯高麗、三浦三崎、浦賀など)の船祭、竜神祭(箱根町元箱根)、民俗行事の山北のお峰(ね)入り(山北町、国指定重要無形民俗文化財)、大凧(おおたこ)あげ(相模原、座間、大山)、傘焼(小田原市曽我)、大松明(おおたいまつ)(小田原、秦野)、大文字焼(箱根)、風祭(小田原)、それに相模人形芝居(国指定重要無形民俗文化財、小田原、厚木)、農村歌舞伎(かぶき)(伊勢原、中井、厚木、相模原)、大山の能狂言などがある。また1月の三崎(三浦市)のチャッキラコ(国指定重要無形民俗文化財)は老女たちの歌にあわせて10~20人の童女が舞踊するものであるが、その簡素な踊り方は少女の清純さとよく調和した民俗芸能として知られる。

[浅香幸雄・比佐隆三]

文化財

建造物、絵画、彫刻、工芸、書跡の諸分野にわたって、平安時代をはじめ、鎌倉、南北朝、室町、戦国の中世期の作品や中世風のもの、またこれらの時代に中国から将来された宋(そう)朝風のものが圧倒的に多いのが特色である。国宝の所蔵別をみると、鎌倉市やその関連地域でほとんどが占められており、県域が鎌倉文化の中心地であることを改めて知らされる。おもなものに、鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)(太刀(たち)、古神宝類)、称名寺(しょうみょうじ)(北条実時(ほうじょうさねとき)の画像その他)、建長寺(梵鐘(ぼんしょう)と開山蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)画像など)、円覚寺(えんがくじ)(舎利殿、梵鐘)、常盤山文庫(ときわやまぶんこ)(墨跡)、光明寺(こうみょうじ)(当麻曼荼羅縁起(たいままんだらえんぎ))、高徳院(鎌倉大仏)などがあり、鎌倉市の国指定文化財は2013年(平成25)3月現在214件を数える。また神奈川県の国指定文化財(国宝、重要文化財、史跡など)は合計500件を超え、全国有数の保蔵県になっている。

上記の国宝のうち鶴岡八幡宮所蔵の「籬菊螺鈿蒔絵硯箱(まがきにきくらでんまきえすずりばこ)」は表蓋(おもてふた)は漆地に貝殻を蒔(ま)き込み、籬に菊花、岩石、野草、それに群がる鳥をあしらったもので、鎌倉初期の代表作品とされている。後白河(ごしらかわ)法皇が源頼朝(よりとも)に下賜されたのを八幡宮に奉納したものといわれる。同社の国宝にはまた袿(うちかけ)(貴婦人・上﨟(じょうろう)女房の服)5領があり、後白河法皇また亀山(かめやま)上皇が蒙古(もうこ)退散祈願のために寄進されたものとされる。これらは鎌倉産のものではなく、鎌倉に幕府があったがゆえの京都からの寄進品である。このほか、建造物では、三渓園(さんけいえん)の臨春閣ほか10棟(国指定重要文化財)、旧横浜正金銀行本店本館(きゅうよこはましょうきんぎんこうほんてんほんかん)(国指定重要文化財、現県立歴史博物館、横浜市中区)や、関家住宅(横浜市都筑区)や相模原(さがみはら)市緑(みどり)区の石井家住宅(いずれも国指定重要文化財)も知られる。

[浅香幸雄・比佐隆三]

伝説

日本武尊(やまとたけるのみこと)の「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」伝説の舞台は、厚木市小野と静岡県焼津(やいづ)の2か所にある。地勢的には海沿いの焼津より相模野の小野のほうが適地であろう。「走水(はしりみず)」は東征の出航地。走水神社には、海神の怒りを静めた弟橘姫(おとたちばなひめ)を祀(まつ)るという。酒匂川のほとりに尊の「腰掛石」がある。なお小野は「小野小町」の出生地ともいわれている。「浦島太郎」ゆかりの地は各地にあるが、横浜市神奈川区浦島町の伝承では三浦水ノ江の生まれで、晩年は浦島ヶ丘に住居したという。東海道の宿駅大磯の延台(えんだい)寺にある「虎御石(とらごいし)」(虎が石)は、虎女の愛人曽我十郎の身代りとなって傷を受けた石。藤沢の清浄光寺(しょうじょうこうじ)(遊行寺(ゆぎょうじ))は「小栗判官・照手姫(おぐりはんがんてるてひめ)」の語物で知られている。賊のために毒害された判官が遊行上人(しょうにん)と照手姫に救われたという伝説は、説教節によって広く流布された。同寺長照院には判官と姫の遺品や墓がある。鎌倉は古都であるだけに伝説が多いが、狸和尚(たぬきおしょう)というユーモラスな伝説がある。この和尚は建長寺山門再建の勧進(かんじん)のためと称し、相模、甲斐(かい)、武蔵(むさし)を旅して不思議な書画を残したという。鎌倉は日蓮(にちれん)法難の地であるだけに多くの伝説が残る。秦野盆地には弘法(こうぼう)山、水無川、弘法井戸など弘法伝説が多い。丹沢山南端にそびえる大山は古くより天狗(てんぐ)伝説をもち、雨降山(あふりやま)の別名をもち雨乞いの信仰を集め、江戸期には勝負の神として講中の参詣(さんけい)でにぎわった。三浦半島の油壺(あぶらつぼ)は三浦義意(みうらよしおき)が北条早雲に敗死した地で、ゆかりの伝説がある。義意の首は早雲の居城小田原へ飛来したという。小田原の西、石垣山一夜城は豊臣秀吉(とよとみひでよし)の小田原城攻めのために一夜で築いたといわれている。南足柄市の大雄山最乗寺(さいじょうじ)は道了尊(どうりょうそん)で知られているが、この山の天狗信仰も古い。奈良時代のころ芦(あし)ノ湖に九頭竜(くずりゅう)という毒竜がいて人畜に被害を与えたという。それにまつわる人身御供(ひとみごくう)の伝説から湖水祭が生まれ、いまも行われている。箱根連山の金時(きんとき)山は怪童金太郎が住んでいたといい、金時神社がある。金太郎はのちに源頼光(みなもとのよりみつ)の四天王の1人となった坂田公時(さかたきんとき)であるという。足柄峠の頂上にある笛塚は、死地に赴く新羅三郎(しんらさぶろう)義光(よしみつ)が恩師の遺児に笙(しょう)の秘曲を伝授したという伝説に基づくものという。

[武田静澄]

『『開国から百年――神奈川県のあゆみ』(1955・神奈川県)』▽『読売新聞社横浜支局編『神奈川の歴史』上中下(1966・有隣堂)』▽『日本地誌研究所編『日本地誌8 千葉県・神奈川県』(1968・二宮書店)』▽『『日本の文化地理5 神奈川・千葉・埼玉』(1969・講談社)』▽『神奈川県立近代美術館編『神奈川県美術風土記』全4巻(1969~1974・有隣堂)』▽『『神奈川県史』全36巻38冊(1971~1985・神奈川県)』▽『永井路子他著『日本の伝説20 神奈川の伝説』(1977・角川書店)』▽『中丸和伯著『神奈川県の歴史』(1979・山川出版社)』▽『神奈川地理研究会編『神奈川県の地理と歴史』改訂版(1980・野村出版)』▽『神奈川県百科事典刊行会編『神奈川県百科事典』(1983・大和書房)』▽『『角川日本地名大辞典14 神奈川県』(1984・角川書店)』▽『『日本歴史地名大系14 神奈川県の地名』(1984・平凡社)』▽『『かもめ文庫17 かながわの博物館』(1984・神奈川合同出版)』▽『『新・神奈川県の地理』(1996・県高校地理部会)』▽『神奈川県高等学校教科研究会社会科部会歴史分科会編『歴史散歩シリーズ14 神奈川県の歴史散歩』上下(2005・山川出版社)』▽『安池正雄著『新版日本の民話19 神奈川の民話』(2015・未来社)』

神奈川

かながわ

横浜市神奈川区の中心地区、および区名。旧神奈川町。東海道本線、JR京浜東北線、横浜線、京浜急行電鉄本線、国道1号(第二京浜)、15号(第一京浜)、首都高速道路など日本の陸上交通諸幹線が通る。地形上は多摩(たま)丘陵の南東脚部の東京湾岸低地が基幹で、南東には大正時代以後数次にわたる埋立地が続く。このあたりは南北朝時代からにぎわった神奈川湊(みなと)の地で、江戸初期に東海道の宿場に定められ、海道筋に加えて内陸部と東京湾岸諸浦にわたる広域を後背地として、陸海交通の要地としてにぎわっていた。幕末の開港(1859)にあたっては、神奈川奉行所(かながわぶぎょうしょ)が設けられて行政中心地ともなった。開港当初にはアメリカ(本覚(ほんがく)寺)、イギリス(浄滝(じょうりゅう)寺)、フランス(慶運寺)、オランダ(長延寺)の諸領事館や外国人宣教師の宿舎(成仏寺)が設けられた。こうして神奈川地区は横浜港地区(中区)とともに、開国史跡の多いことで知られる。また、浜は古くから荒波にもめげず出漁した「勇みはだの神奈川」で知られていた。しかしいまはまったくその姿を消して、広く埋立地、山内、千若(ちわか)、瑞穂(みずほ)、新浦島(しんうらしま)、出田(いづた)などが連なり、市場や貿易埠頭(ふとう)、工場街とその専用埠頭(工業港)となり、京浜工業地帯に重要な役割(重化学と石油の工業が主)を果たしている。

[浅香幸雄]

改訂新版 世界大百科事典 「神奈川」の意味・わかりやすい解説

神奈川[県] (かながわ)

基本情報

面積2415.86km2(全国43位)

人口(2010)=904万8331人(全国2位)

人口密度(2010)=3745.4人/km2(全国3位)

市町村(2011.10)=19市13町1村

県庁所在地=横浜市(人口=368万8773人)

県花=ヤマユリ

県木=イチョウ

県鳥=カモメ

関東地方南西部の県。北は東京都に隣接し,西は山梨・静岡両県に接する。南は東京湾,相模湾を経て太平洋に臨む。

沿革

明治初年までの相模国と武蔵国の南東部にあたり,幕末には相模国に小田原藩,荻野山中藩,武蔵国に金沢藩が置かれたほか,天領,旗本領,寺社領,飛地が混在していた。1868年(明治1)神奈川奉行所に代わって神奈川裁判所が置かれ,神奈川府,神奈川県と改称,天領などは韮山(にらやま)県に属し,翌年金沢藩は六浦(むつら)藩と改称した。71年廃藩置県をへて相模国は伊豆国とともに足柄県に,他は神奈川県に統合された。76年足柄県が廃されて旧相模国は神奈川県に編入され,93年三多摩が東京府に移管し,1912年現在の県域が確定した。

神奈川県の遺跡

先縄文文化の遺跡は,近年かなり発見されており,北関東から信州にかけての文化の影響の強いことがわかっている。月見野遺跡群(大和市)では立川ローム層中に13枚の文化層が把握され,各文化層中の礫群(れきぐん)と石器の集中地点の分析から,この期の遺跡を理解するための方向が示されたことで重要である。しかし,本県はなんといっても縄文文化,とりわけ早期の標式遺跡や代表的遺跡が多く,その編年を確立した県といってよい。その中でも早期初頭の夏島貝塚(横須賀市)が著名である。同じ撚糸文系土器でも井草・大丸式に後続する夏島式土器の存在が確認され,炭素14法によりその貝層の年代が9240±500年B.P.と測定された。しかしこの年代がそれまで一般に信じられていた早期の年代より2000~4000年も古く,土器としては世界最古となることからその後の論議を呼んだ。このほか大丸遺跡(横浜市南区),大浦山遺跡(三浦市),平坂貝塚(横須賀市),三戸遺跡(三浦市),田戸遺跡(横須賀市),子母口(しぼくち)遺跡(川崎市高津区),野島貝塚(横浜市金沢区),鵜ヶ島台(うがしまだい)遺跡(三浦市),茅山(かやま)貝塚(横須賀市)など早期の遺跡は多く,しかもそのほとんどが重要な標式遺跡である。なお,平坂貝塚からは人類学上貴重な早期の人骨が発見されている。菊名貝塚(横浜市港北区・鶴見区),折本貝塚(横浜市都筑区),諸磯(もろいそ)貝塚(三浦市),南堀(なんぼり)貝塚(横浜市都筑区),十三菩提(じゆうさんぼだい)遺跡(川崎市宮前区)などは前期の代表的な遺跡で,なかでも南堀貝塚は,1955年に貝塚を伴う集落の全貌を明らかにした点で画期的な調査が行われた。五領ヶ台貝塚(平塚市)は中期初頭の,勝坂(かつざか)遺跡(相模原市南区)は中期前半中ごろの,称名寺(しようみようじ)貝塚(横浜市金沢区)は後期初頭のそれぞれ標式遺跡である。晩期では杉田遺跡(横浜市磯子区),桂台遺跡(横浜市栄区)がある。

弥生文化では,三殿台(さんとのだい)遺跡(横浜市磯子区)で,150にものぼる住居址からなる集落が調査されている。吾妻山遺跡群(横浜市都筑区)は,弥生中期後葉の宮ノ台期の環溝集落址(住居址約90)である大塚遺跡と,その墓地(方形周溝墓25)と考えられる歳勝土(さいかちど)遺跡からなる。前者は防御施設の色彩が濃く,当時のこの地域における農耕の定着と進行に伴う集団間の対立,階層分化など社会状況を反映している。朝光寺原(ちようこうじばら)遺跡(横浜市青葉区)も弥生後期中葉を中心とする東国屈指の大集落である。このほか毘沙門(びしやもん)洞穴(三浦市),間口洞穴(三浦市)など三浦半島南端の海食洞穴に弥生中期から古墳時代にかけての漁労活動を示す遺跡が残されている。

古墳時代では前方後方墳の真土大塚山(しんどおおつかやま)古墳(大塚山古墳,平塚市),4世紀後半の前方後円墳,白山古墳を中心とする日吉加瀬古墳群(川崎市幸区),6~7世紀の横穴式石室をもつ登尾山(とおのやま)古墳(伊勢原市)などの高塚古墳,市ヶ尾横穴群(横浜市青葉区)などの横穴墓群も多い。

→相模国 →武蔵国

歴史の先駆けをなす神奈川県

1192年(建久3)源頼朝が鎌倉に幕府を開き武家政治を確立して以来,この県はその時代の先駆けとなったことが多い。鶴岡八幡宮を中核とした都市鎌倉の繁栄のさまは今日でもうかがい知ることができる。戦国期に入って一時衰微した相模国も,小田原北条氏の活躍を基として,近世期には小田原に城下町が成立し,繁栄をとり戻した。幕末期に入り,1859年(安政6)に運上所(のちの横浜税関)が設けられ,横浜が日本の玄関として開港された。欧米の文物は横浜港から入るようになり,文明開化の先駆けとなった。横浜は59年の開港時には戸数101,人口350人の寒村であったが,その後急速に発展し,72年東京~横浜間に鉄道が開通すると名実ともに日本の玄関口となった。当時,横浜貿易の本命であった生糸取引の盛衰が横浜経済の消長をあらわし,神奈川県の経済を象徴していた。第2次大戦後,戦災とその後のアメリカ軍の接収により,その機能の大半を喪失した横浜港も,その後の復興と日本経済の高度成長に支えられ,山下埠頭,本牧埠頭の造成が続き,日本一の大貿易港の地位を取り戻している。貿易品目も背後の京浜工業地帯の展開によって,工業原料,エネルギー資源の輸入と工業製品の輸出へと変わっている。また軍港としての横須賀,近代重化学工業の先駆けとしての川崎なども歴史上重要な役割を果たしたといえよう。

恵まれた自然と都市化の進展

県の北西部に丹沢,箱根の山地が,中央部に相模川をはさんで台地と低地があり,東部には多摩川以南の多摩丘陵が南へ延びて,三浦半島となっている。南西部の箱根山(1438m,神山)は三重式の火山で,カルデラ内には芦ノ湖や仙石原などがあり,かつて天下の険といわれたこの山も,今では自動車専用道路が縦横に走り,多くの温泉群と合わせて日本の代表的な観光地となっている。北西部の丹沢山地は蛭ヶ岳(ひるがたけ)(1673m),丹沢山(1567m),塔ヶ岳などを主峰として,県の屋根と呼ばれ,平野部からみると高山性の沢すじをもち,沢登りの登山者も多い。その前山である大山は,山頂に阿夫利神社がまつられ,雨乞いの神として多くの農民の信仰を集めてきた。県央部には相模川を挟んで,中流部に相模原と中津原の台地,下流部には低地が開け,相模湾岸は砂丘地となっている。相模川は,1887年に完成した日本最初の洋式水道である横浜水道以来,県民の都市用水,工業および農業用水の重要な役割を果たし,水系には相模湖(1947),津久井湖(1965)も造成された。3段の台地からなる相模原は,水利が悪かったため江戸中期に開発が始められ,畑作が営まれたが,明治期には広く桑畑となり,第2次大戦期には軍事的利用が進み,戦後もアメリカ軍の使用が続いた。1950年代から大規模な畑地灌漑施設が開設されたが,その後の経済成長期には北部では工業開発が,南部では住宅地化が進行した。相模川下流の低地は県内で最も広い水田地帯であったが,農業も多くは施設園芸に変わっている。相模川下流部西方に大磯丘陵があり,その西辺は直線状に足柄(小田原)平野に接する。大磯丘陵の北辺には典型的な扇状地地形がみられる秦野(はだの)盆地があり,古くからタバコ栽培で知られたが,現在はカーネーションなどの花卉園芸が盛んである。県東部の多摩丘陵(標高40~100m)は,近年急速に開発が進み,そのほとんどが都市化している。東京湾と相模湾とを分けて南方に突出した三浦半島は,とくに相模湾岸に自然の景勝地が残り鎌倉,逗子,葉山と並ぶ半島北西部は,西へ続く藤沢,茅ヶ崎,平塚,大磯とともに湘南海岸地域を形成している。この地域は北に山を負い南は海に面して,冬暖かく夏も涼しいしのぎやすい気候で,明治期以来別荘地,保養地として開発されたが,現在は一般住宅地化が著しい。

大都市近郊型の農業

県の北西部に山地があることから,県域の40%が森林で,台地,低地も工業地域化,住宅地化が著しいため経営耕地面積は8%にすぎない。また,就業者の産業別人口比(1995)では第1次産業は1.3%にすぎず,第2次産業の34.7%,第3次産業の63.3%に比べてはるかに低い。第1次産業の中で農業は京浜の大都市地域をひかえるため都市近郊型で,1995年の粗生産額の比率は,野菜46%,畜産28%,花卉7%,果実9%となっている。近年は,米とミカンの生産調整による減少,施設園芸によるキュウリ,トマトなどの作付面積の増加が目だっている。また古くから沿岸で水産業が営まれ,とくに三浦半島南端の三崎は遠洋漁業の基地として,大正から昭和前期にかけては日本の代表的な漁港であったが,近年は三崎漁港の水揚高は減少の一途をたどっている。

臨海部から内陸への工業地の展開

県の産業を代表する工業では,1995年の製造品出荷額が24兆1438億円で,愛知県に次いで全国第2位,全国の7.9%を占めている。事業所当り出荷額では全国都道府県中第1位にあり,県の工業が大規模事業所で営まれることが多いことを表している。

県の近代工業は明治初期の造船業などに端を発しているが,京浜工業地帯の中枢部をなす川崎から横浜市鶴見区にかけての東京湾岸に臨海工業地帯が確立したのは,鶴見川河口付近の埋立地が完成した昭和初期のことであった。ここに鉄鋼,セメント,電機,肥料,造船などの重化学工業地帯が成立し,第2次大戦中の軍需に支えられて充実していった。川崎市の内陸部にも原料,製品の輸送に容易な電気通信関係の工場が立地し,大戦末期の戦災で大きな損害を受けたが,朝鮮動乱を契機とした特需やその後の経済成長によって発展を続けた。臨海部では多摩川河口の延長として埋立地が造成され,浮島町には石油化学コンビナートが成立した。また京浜工業地帯の主要航路であった京浜運河の外側に扇島の大埋立地が造成され,日本鋼管の新鋭設備が並んだ。東京湾南岸では,横浜市の根岸湾岸一帯の埋立てが進み,横須賀市最北部の旧軍用地には日産自動車,さらに住友重機の大工場が立地している。

東京湾臨海部の工場群の増加に伴い,多摩丘陵西部から相模湾臨海部にかけて,すなわち東海道本線の戸塚,大船,藤沢,茅ヶ崎,平塚,小田原の各駅周辺にも工場地を展開させていった。1955年以降の日本経済の成長期には,内陸部への交通路の整備と相まって,県央部への工場の進出はめざましく,相模原,大和,座間,海老名から,相模川を越えて厚木,伊勢原,秦野の諸都市域の工業化が進む。

縦横にめぐる交通路

江戸時代の街道として,江戸と上方を結ぶ東海道は県域を海岸沿いに走り,川崎,神奈川,保土ヶ谷,戸塚,藤沢,平塚,大磯,小田原,箱根の9宿があった。裏街道として矢倉沢往還(厚木街道,大山街道ともいう)があった。また,江戸と甲府を結ぶ甲州街道も小仏峠(現在の大垂水峠)を越えて,県域内に小原,与瀬,吉野,関野の4宿をもっていた。明治期に入り,東海道本線(1889全通)は旧東海道沿いに走り,旧東海道は国道1号線となった。また軍港であった横須賀と東京を結ぶ横須賀線が1889年大船から分岐して開通し,1908年には八王子の機業地域と横浜港を結ぶ横浜線が開通した。甲州街道沿いには中央本線が走り,甲州街道も国道20号線として整備された。第2次大戦後,64年に開通した東海道新幹線は内陸部を通過して,県内には新横浜,小田原の2駅をもち,東名高速道路は69年,中央自動車道路は82年全通している。そのほか,県域内を通過する高速道路には,首都高速道路横浜羽田線,第三京浜道路,横浜新道,横浜横須賀道路,西湘バイパス,小田原厚木道路,箱根新道などがあり,いずれも東西方向を結んでいる。こうした県の交通体系は,経済活動においても東西性が強く,本県域がすっぽりと太平洋ベルト地帯に包含されていることをあらわしている。

また首都圏の中での神奈川県は,東京の工業地帯,住宅地の拡大に伴って衛星都市的役割を果たしてきた。第2次大戦前は川崎,横浜の市街地を飛び越えて,鎌倉,逗子,藤沢など湘南の保養地に住宅地が開発され,京浜への通勤者が増加した。大正末から昭和初期には現在のJR相模線,南武線,鶴見線,私鉄の相模鉄道,東急東横線,小田急電鉄,京浜急行電鉄など,東京から放射状に延びる鉄道網が整い,沿線からの通勤が容易になったが,戦前は県央部の宅地化はあまり進まなかった。戦後は川崎・横浜の西郊,南郊にあたる丘陵部の開発が著しく進み,渋谷から溝ノ口を経て横浜線の長津田まで通じ,さらに中央林間まで延長された東急田園都市線,桜木町駅から大船駅に通じたJR根岸線など,1970-80年代にかけても発展が続き,それらの各駅ごとに計画的な都市づくりが行われた。その他小田急の新設多摩線,京浜急行線の三崎口までの延長,相模鉄道線の支線の延長など,私鉄各線の延長が住宅地開発に拍車をかけ,県内全域が首都圏内の住宅地となっているといっても過言ではない。また97年12月には東京湾をまたいで,神奈川県川崎市と千葉県木更津市との間に東京湾横断道路が開通した。

京浜,三浦,湘南,西湘,県央,北相の6地域

神奈川県はその自然的,経済的条件などから6地域に分けられる。(1)京浜地域は県内では東京と最も関係の深い地域で,かつての武蔵国南東部にほぼ相当する。川崎市と横浜市の全域がこれにあたり,県域の1/4弱の面積に県人口の55%が集中し,県の政治,経済,文化,交通の中心をなしている。(2)三浦地域は多摩丘陵の南に続く三浦半島全域にあたる。明治中期以後軍港として成長した横須賀市一帯は工業地区,南部の三浦市の台地一帯は近郊農村地区,相模湾岸の逗子市,葉山町一帯は保養地から発展した住宅地となっている。(3)湘南地域は相模川下流部低地の相模湾岸一帯を指し,相模国の南で相南というところを,中国の景勝地の地名にちなんで湘南がとられた。鎌倉,藤沢,茅ヶ崎,平塚の4市と寒川,大磯,二宮の3町を含む。(4)西湘地域は県西あるいは西相ともいうが,湘南にあやかり,西湘という。丹沢山地南部から箱根山にかけての広い山地部と,酒匂川の形成した足柄平野からなる。足柄平野の南端に発達した県内唯一の城下町小田原を中心とした地域である。小田原,南足柄の2市のほか,足柄上郡の5町と足柄下郡の3町を含む。箱根山一帯は富士箱根伊豆国立公園,丹沢山地一帯は丹沢大山国定公園に含まれている。(5)県央地域は,相模川を挟んで両岸の台地上に主として展開する。西岸には中心都市の厚木のほか,伊勢原,秦野の3市と愛甲郡愛川町,清川村があり,東岸には相模原,大和,座間,綾瀬,海老名の5市がある。近年は花卉園芸などが行われ,都市化の著しい地域である。(6)北相地域は県域の最北部,相模川中流部にある津久井郡の4町からなり,津久井地域とも呼ばれていたが,2006年相模湖,津久井の2町が,07年城山,藤野の2町が相模原市に合併し,現在は相模原市の一部となっている。北部は相模湖,津久井湖を含む観光地,水源地,南西部は丹沢山地北部の山村地域で,養豚,酪農が盛んであったが,近年の住宅地化も著しい。

執筆者:伊倉 退蔵

神奈川 (かながわ)

相模国(神奈川県)の湊,宿場町。《鶴岡八幡宮文書》所収の文永3年(1266)5月2日北条時宗下文に,同宮領神奈河郷とあるのが初出とされる。南北朝時代には神奈河浦出入りの船から帆別銭を徴収しており,円覚寺仏日庵造営費として寄付されたり,武蔵金沢称名寺に納められたりした。1395年(応永2)神奈河郷は上杉憲定に安堵され,後北条氏の時代には奉行人宗甫が8貫500文,南条馬寄矢野彦六が100貫文の役高を神奈川にもっていた。

執筆者:田辺 久子 徳川氏の関東入国後の1601年(慶長6)家康の伝馬掟朱印状が下され,のち,青木町と神奈川町の2ヵ所を合わせて一宿とし,神奈川宿と称した。そして近辺の40ヵ村が助郷村に指定され人馬を提供した。当宿は神奈川湊と呼ばれる江戸湾の入海に面し,東海道五十三次の一つで東は川崎宿,西は保土ヶ谷宿である。問屋場(とんやば)と助郷会所が神奈川町荒宿の海側に,本陣は同町と青木町のそれぞれに,飛脚屋が本陣の近くにあった。宿場内の往還道の両側に旅籠屋(はたごや)と茶屋がたちならんだ。宿場としての役割のほか,江戸湾と相模国内陸の諸村を結ぶ商業上の中継地点であり,また,農漁村的性格をもつ。江戸時代中期以降,宿内に廻船問屋,仲買商人と,日本橋魚問屋の中継商人の店があり,商業都市的な役割を果たすようになった。農村的な面については青木町が合併前に一村であったことがあげられる。神奈川町では1695年(元禄8)の検地帳によれば,屋敷の筆数が313筆,田畑屋敷地あわせて107町歩の地積,810石余の石高となる。宿場の外辺には耕地がひろがっていたようすがうかがえる。また,神奈川湊の漁師町には数十軒の漁師の家がたちならび,浜辺には30艘前後の漁船が出入りしている漁村の風景が展開していた。さらに特徴的なことは社寺参詣,行楽客でたいへんにぎわったことである。江戸日本橋から7里(28km弱)の1日行程であるため,女,子ども連れで先を急がない旅人に多く利用された。さらに江戸時代中期以降になって,上総・下総から江戸湾を渡って富士登山,大山詣の参詣客や,金沢,三浦半島方面から江戸に行くために上陸する庶民でつねににぎわっていた。その状況は旅籠屋が1826年(文政9)で72軒もあり,茶屋が55年(安政2)で神奈川町・青木町合わせて45軒もあったことからも推察できる。人口は1705年(宝永2)に4817人(1088戸),1855年には6528人(1477戸),72年(明治5)には8890人(2106戸)となる。幕末の人口の中には,他地域からの流入がかなりの数を占めている。結局,神奈川宿は宿場の役割を中心とした近世都市であった。1858年の日米修好条約にもとづく開港場となり,アメリカの駐日領事ハリスはじめ外国人が宿場内に居住したが,実際の開港場は横浜となり,商業的活動は神奈川宿から横浜に移ったのである。1889年,神奈川町となり1901年横浜市に編入,27年区制施行。

執筆者:煎本 増夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「神奈川」の意味・わかりやすい解説

神奈川[県]【かながわ】

→関連項目関東地方

神奈川【かながわ】

→関連項目東海道

神奈川[区]【かながわ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「神奈川」の意味・わかりやすい解説

神奈川

かながわ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「神奈川」の解説

神奈川

かながわ

江戸時代は東海道の要衝。宿駅として発達した。1854年日米和親条約(神奈川条約)の調印地で,日米修好通商条約により'59年7月4日開港されたが,幕府は日本人とのトラブルを警戒して開港場を,街道を離れた横浜に変更した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

事典・日本の観光資源 「神奈川」の解説

神奈川

「東海道五十三次」指定の観光名所。

出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...