目次 骨の形 骨の構造 骨髄 骨のなかの軟骨 骨膜periost(periosteum ) さらした骨 骨の顕微鏡的構造 骨の発生 骨の成長 骨芽細胞,骨細胞,破骨細胞 カルシウム の貯蔵庫としての骨 家畜の骨の利用 骨と文化 文化史 脊椎動物の骨格の構成要素,およびその組織。無脊椎動物にも貝類の殻,イカの甲,カニの甲殻などさまざまな骨格が見いだされるが,リン酸カルシウム 質の骨は軟骨と並んで脊椎動物独特のものである。脊椎動物がどのようにして骨をもつに至ったかは不明であるが,化石として知られる最古の脊椎動物,すなわち無顎(むがく)類に属した古生代の甲皮類(カブトウオ類)は〈皮甲〉と呼ばれる堅固な骨性の外骨格を備えていた。皮甲はおそらく当時の水生無脊椎動物に対する防護物で,のちに述べるような〈付加骨(皮骨dermal bone)〉として真皮の中に形成されたものと考えられている。もっともこの皮甲は現在の脊椎動物がもつ骨と必ずしも同じものではなく,〈アスピディンaspidin〉と呼ばれる骨に類似の組織でできている場合が多かった。これは,その内部に細胞要素を含まず自己改造の性質をもたないものだったため,骨の先駆体だったのだろうと考えられる。甲皮類の内骨格はおそらく軟骨性だったが,あごを備えた最古の脊椎動物である棘魚(きよくぎよ)類以降は,軟骨が骨化してできる〈置換骨(軟骨性骨)〉の内骨格をもつようになった。そして皮骨性骨格はおもに頭部の構成要素になった半面,堅固な皮甲は姿を消した。もっとも軟骨魚類 では,もとは骨性であった内骨格が軟骨化し,現存するものは骨をまったくもたないし,現生の無顎類である円口類でも骨格は完全に軟骨性になっている。硬骨魚類 では一般に内骨格が骨化しているとともに,頭蓋の一部やその周囲に多数の皮骨がある。うろこ も皮骨であるが,現在の真骨魚類がもつ骨鱗(こつりん)は骨質が薄く退化したものである。四足動物では一般に頭蓋の大半が皮骨でできているほかは皮骨性の骨は少ない。しかしカメでは,これがよく発達し,軟骨性骨と合体して外骨格である甲をつくっている。また,真皮の中に〈骨皮〉と呼ばれる皮骨性の小骨板を備える種類もある。両生類ではアシナシイモリ やある種のヒキガエル ,爬虫類ではワニやある種のトカゲがうろこの下の真皮の中に骨皮をもっている。哺乳類でもアルマジロ だけはうろこの下に骨皮を備えている。これをまったくもたないのは鳥類だけである。このように,脊椎動物の真皮は,その中に皮骨性の骨をさまざまな形で二次的に発生させる性質をもっていることがわかる。それに対して,軟骨性骨は一般に来歴が古くまた保守的で,新しく出現した例は少ないが,例えばクジラの前肢指骨のように,原始型より数がふえている場合がある。以下,ヒトの骨について述べるが,これは原則的に哺乳類全体についてもいえることである。

骨の形 人間の〈骨格〉は200あまりの骨が集まってできている。骨の形は多種多様であるが,おおざっぱに長骨,短骨,扁平骨,不規則形骨などに大別する。上腕骨 ,橈骨 (とうこつ ),尺骨,大腿骨 ,脛骨(けいこつ ),腓骨(ひこつ),肋骨 などは長骨,手根骨や足根骨は短骨,頭頂骨や鋤骨(じよこつ)は扁平骨,椎骨や多くの頭蓋の骨は不規則形骨のよい例である。なお,骨にはその内部に空気の入る空所をもつものがあり,含気骨という。ヒトでは鼻腔壁をつくる骨(上顎骨,篩骨(しこつ),蝶形骨,前頭骨)や,鼓室の周囲の骨に見られる。空所はどこかに口があって鼻腔なり鼓室なりと交通している。骨がこのようにうつろになっているのは,骨を軽くするための機構と考えられ,空をとぶ鳥類では含気骨が広く発達している。

骨の構造 骨の断面を作って見ると,その内部構造がよくわかる。骨は次のような種々の組織からできている。骨の実体をなすものは骨質bone substanceで,これは〈緻密質(ちみつしつ)〉と〈海綿質〉とに区別される。緻密質というのは骨質がすきまなく固まっているもので,一般に骨の表層部はうすい緻密質でできており,また長骨の中央部(これを〈骨幹〉という)は厚い緻密質からなっている(図1)。体肢の長骨では骨幹の内部に〈骨髄腔〉という広い空所があり,骨髄 bone marrowを入れている。海綿質というのは骨質の間に無数の小さいすきまがあって,スポンジ のような構造をしたもので,一般には骨の深部に見られるが,長骨の両端の部分(これを骨端という)にはとくによく発達している。海綿質における骨質の配列は,一定の法則に従っているもので,それは骨に働く外力とくに圧力に抵抗するような方向をとっている。一般には外力に応ずる二つまたは三つのアーチ状の骨質の板が組み合っており,断面では網状に見える(図1)。長骨の骨髄腔や海綿質の小さいすきまは骨髄で満たされている。

骨髄 骨髄は赤血球や白血球をつくる造血組織で,これが造血活動を行っているときは赤く(赤色骨髄 ),活動を終わると脂肪組織で置きかえられて黄色に見える(黄色骨髄 )。年齢とともに前者が減り,後者が増すが,からだの中軸に近い骨(椎骨,寛骨,胸骨,肋骨,頭骨など)は,老年まで赤色骨髄をとどめる。

骨のなかの軟骨 となりの骨と関節を営む骨では,その関節面は軟骨 でできている。これが〈関節軟骨 〉で,関節における骨の運動を円滑にし,衝撃をやわらげ,関節面が受ける圧力に耐える性質がある。また成長期にある骨では,骨質の特定の場所に軟骨層があって,ここで骨の成長を行っている。この軟骨層は長骨でとくに顕著で,それが骨端部にあるところから骨端軟骨という。なお,後述の付加骨では,成長のための軟骨層をもっていない。

骨膜periost(periosteum) 骨の表層は骨膜という結合組織 の薄膜で包まれている。骨膜は骨の表面に付着しているだけでなく,その結合組織繊維(シャーピー繊維 )が骨質の中に侵入している。筋肉,腱,靱帯は,この釘のように骨につきささった骨膜のシャーピー繊維を介して骨に強固に結合することができる。成長期の骨の骨膜は,骨の表面に骨質を新生することによって骨が太くなるが,成人の骨では造骨作用を休止して,骨の栄養をつかさどっている。しかし成人でも,骨折を起こしたり,手術で骨を削ったりすると,それが刺激になって骨膜が若がえり,再び一時的に造骨機能をとりもどして,骨を新生する。

さらした骨 上に述べたのは生体内にある骨の状態であるが,これから軟組織すなわち骨膜,骨髄,軟骨などを取り去っても,骨の形態には本質的な変化は起こらない。骨から軟組織を除くことを〈さらす〉または〈浸解する〉という。標本室や博物館に保存されている骨はさらされた骨である。骨をさらすには軟組織を溶かしてしまえばよいのであるから,それには死体から切り出した自然のままの骨を水を満たしたかめその他の容器に入れてふたをし,自然に腐敗させるのが最も自然な方法である。必要に応じて仕上げを急ぐ場合には加熱し,そのうえ苛性カリか苛性ソーダ を加えることがある。地中に埋められた骨は,一定時間(地中の諸条件によってちがうが,ふつう1~2年)の後には軟組織の大半を失って,さらした骨とまったく同じ状態になる。しかし,あまり長く埋まっていると,軟組織を失いすぎてもろくなり,地下水に炭酸を含むような場合には,長年の間にはチョークのようになり,ついには溶けて形を失う。貝塚などから発掘される骨は,たいてい過度に軟組織を失っているためぼろぼろになっている。缶詰の魚の骨が柔らかいのも,高熱によって,後に述べる基質の膠原(こうげん )原繊維が溶かされているからである。そのほか人工的に急速にさらすためには,大量のカツオブシムシ に食わせる方法,パパインなどタンパク質分解酵素や次亜塩素酸ソーダ の水溶液にひたして適当に加熱する方法などがあるが,いずれもかなりの熟練を要する。動物の大きさによってこれらを使いわけることが必要である。

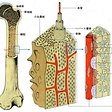

骨の顕微鏡的構造 骨質を作っている組織を骨組織という。石灰塩分を多量(60~70%)に含んでおり,石灰塩分は主としてリン酸石灰であるが,そのほかにわずかの炭酸石灰,リン酸マグネシウム,フッ化石灰などを含む。その組織学的構造は,点在する小さい骨細胞osteocyte と多量の細胞間質(広義の基質)とからなる。細胞間質は一定の配列をなして密に存在する細い〈膠原原繊維 〉と,その間の〈基質〉とからなり,上記の石灰塩分はアパタイト 結晶をなして,この基質の中に沈着している。脱灰といって骨を酸の中に入れて石灰塩分を溶かし去ると,竹のようにしなやかで強靱な組織が残るが,これは膠原原繊維を支柱として骨の有機質が残ったものである。膠原原繊維の配列は一定の法則に従っており,外部から骨質に加わる張力に抵抗するようになっている。いわば鉄筋コンクリート の鉄筋に相当する。このような繊維の配列方向を簡単に観察するには,骨を脱灰してやわらかくし,その表面をいたるところ針か錐(きり)で突いて,表面から墨汁を塗り,余分の墨汁をぬぐい去るのである。そうすると,繊維の走向にできた小さい裂け目が墨汁で黒く染まって,繊維の走向が明確に見渡せる。このような裂け目を裂線または裂隙(れつげき)線という。骨細胞は繊維細胞と同系のもので,骨小腔という穴のなかにおさまっている。骨細胞は多数の細い突起(それを入れている管を骨細管という)を出して互いに連絡している。骨細胞は必ずしも骨の内部にあるとはかぎらない。小さい骨では最後まで骨外にとどまることがある。骨組織の中にはハバース管 Haversian canal,およびフォルクマン管 Volkmann's canalと呼ばれる2種類の管があり,ともに骨の栄養をつかさどるための細い血管が中に通っている。フォルクマン管は緻密質の表層の中にあって,骨膜から骨質にいく血管を通じており,骨細胞は細管とは無関係の配列を示している。ハバース管のほうは一般に深部の骨質中にあり,ベニヤ板のように膠原原繊維の方向の交互に異なる骨質の板(骨層板と呼ぶ)が同心性にこの管の周囲に集まっている。生後2歳ぐらいから以後の緻密骨は,ハバース管をタマネギのようにとりまくこの骨層板の柱の集合から成る。この層板の柱をハバース層板系と呼ぶ。またこれが骨の構築の単位をなすという意味でオステオン osteon(骨単位)とも呼ぶ。緻密骨の表層と内層(骨髄に接する部)は,骨全体の輪郭に沿った平板な数層の層板から成り,これを外および内基礎層板と呼ぶ。ハバース系は骨質には必ず存在するというものではなく,小さい骨や薄い骨で栄養分の運搬に管系を必要としないものでは存在しない。

骨の発生 骨が発生するには二つの様式がある。その一つは結合組織性骨化,他は軟骨性骨化で,前者の様式で発生する骨を付加骨または被覆骨,膜性骨,皮骨などといい,後者の様式で発生する骨を置換骨,軟骨性骨などという。結合組織性骨化というのは,結合組織が直接骨に変わるもので,結合組織細胞すなわち繊維細胞が分化して骨芽細胞となり,これが自己の周囲に石灰塩類を沈着させ,やがてみずからは骨の中に埋没して骨細胞となる(図2)。ヒトをはじめ哺乳類では顔面の諸骨,頭蓋の全体を作る扁平骨,鎖骨がこの様式で作られる。軟骨性骨化というのは,骨がまず軟骨組織の状態で発生し,これが二次的に骨組織で置きかえられる。軟骨性骨化は頭蓋底,脊柱,肋骨をはじめ,体肢の大部分の骨の発生に見られる。軟骨性骨化ではまず外部から骨体部に結合組織が侵入して原始骨髄を作り,増殖する軟骨組織を一方からこわしながら,そこへ骨組織を作っていく。こうして骨幹部から骨端部に向かって骨質が作られていき,後に骨端部にも骨化が始まって骨化核を作る。骨幹部と骨端部の骨化核との間には軟骨の層が残り,これが前述の骨端軟骨である。一方,骨幹部ではこれを取り巻く軟骨膜(後には骨膜)が結合組織性骨化によって骨幹部の表面に骨質を作っていく。

骨の成長 上述のように,骨は骨端軟骨のところで長さの成長を行い,骨膜は骨の表面に骨質を新生して骨の太さの成長を営む。もしこのまま進むと,骨髄腔のひじょうに小さい,緻密質の厚い骨ができあがるだろう。それを避けるために,骨には後述の破骨細胞osteoclastsという一種の巨細胞が発生して,初めにできた骨髄を骨髄腔のほうから溶かしていく。このようにして,骨の外形が大きくなるにつれてそれと調和のとれた大きさの骨髄腔ができていく(図3)。骨の成長が終わると骨端軟骨は骨化し骨端線としてその痕跡をとどめる。頭のはちを作っている扁平な付加骨の成長のありさまはもっと簡単で,瓦のような骨がそのへりのところで骨化しては周囲へ向かって広がっていくのである。子どもの頭蓋では縫合が完成せずに,その場所が軟組織のまま残っているが,それはここでまだ骨の成長が起こりつつあるしるしである。泉門 はこのような発育状態にある縫合が交差する場所である。複雑な形の骨(例えば下顎骨や椎骨)が成長する場合には,その形は必ずしも相似的に増大するものではない。成長による骨の形態変化に際しては,造骨過程と破骨過程とが複雑に組み合わせられて,合目的的な骨の形ができあがるのである。骨格

骨芽細胞,骨細胞,破骨細胞 骨質を作る細胞は骨芽細胞osteoblastsと呼ばれ,結合組織の繊維芽細胞 の特殊化したものとみられている。骨芽細胞は骨質が新しく作られる場所に,その表面に通常たくさんのものが並んで見られる。成長あるいは再生の行われている骨の骨膜の最深層には,骨芽細胞の集団が見られる。上述の結合組織骨の発生,成長に際しては,新生する骨の表面が骨芽細胞におおわれる。また,上述の置換骨でも軟骨のあとに骨質が作られるのは,必ず骨芽細胞によるのである。骨芽細胞は骨の膠原原繊維と基質を作り,石灰塩分の沈着にも不可欠の働きをしている。骨芽細胞は骨質をつくるにつれてしだいにその中に埋没し,新しい骨質の形成は次々に分化してくる後列の骨芽細胞にゆずることになる。こうして埋没した細胞が前述の骨細胞である。

骨芽細胞-骨細胞系とは異なる系列の,骨質を破壊することを専業とする細胞がある。これが破骨細胞で,10~20個もの核をもつ巨大細胞である。骨が吸収,破壊される場所には,この細胞がとりついて特殊な分解酵素を出しながらなめるようにして骨質を削っていく。成長しつつある骨では通常その一面で骨芽細胞による骨の沈着が,多面で破骨細胞による骨の融解が行われている。

ハバースの層板形はおとなの骨でもたえず作り直しが行われている。ハバース管の中の破骨細胞が活動し,完成した層板系を無視するかのようにこれを破壊し,新しい大きい円柱状の洞穴(拡大ないし移動したハバース管)を作り,今度はその壁に骨芽細胞が左官屋が壁を塗るように一層また一層と層板を作っていく。こうして再びハバース管は血管を通すに十分なほどに細くなり,そのまわりに新しい層板系が完成する。このようにハバース層板系がたえず更新されていることは骨格の材料工学的な〈疲労〉を防ぐだけでなく,次に述べるように骨からのカルシウムの動員にもつごうのよいしくみである。

カルシウムの貯蔵庫としての骨 生体にとってカルシウムは最も重要な鉱物質の一つであり,血液中のカルシウムイオンは厳密に一定の範囲内に保たれている。骨は巨大なカルシウムの貯蔵庫で,血中のカルシウム濃度が下がると,ただちに骨からカルシウムが血中へ動員される。血中のカルシウムが高まれば余分は骨に蓄えられる。骨からのカルシウムの動員は,破骨細胞が骨表面で融解活動を高めることによって行われるが,また骨細胞が骨の深部で自身の周囲の骨質からカルシウムをとかし出す働きが,近年重視されるようになった。カルシウムの貯蔵は,骨芽細胞が活発化し破骨細胞の作用が抑制されることによって起こるが,また骨細胞が自身のまわりにカルシウムを沈着させることが知られている。カルシウムの骨からの動員は上皮小体(副甲状腺)のホルモンによって促進され,骨への貯蔵は甲状腺のカルシトニンというホルモンによって促進される。骨からカルシウムが抜けすぎると,骨はハチの巣のようにすきまだらけになり,異常に骨折しやすくなる。このような病気を骨粗鬆症 (こつそしようしよう)という。田隅 本生+藤田 恒夫

家畜の骨の利用 骨は昔から広く用いられた畜産副生物の一つであり,骨脂(牛脚油(ぎゆうきやくゆ)),にかわ ,ゼラチン ,骨粉,骨炭などの製造原料である。骨組織の主要成分は,リン酸カルシウムからなる海綿状の組織中に保持されているタンパク質(コラーゲンと同質でオセインと呼ばれる)と,骨髄中の脂肪である。

(1)骨粉 ボーンミールbone mealとも呼ばれる。家畜の骨を熱水処理したのち粉砕したもので,カルシウムとリンに富み,家畜,家禽(かきん)の優れたミネラル供給源となり,また肥料として用いられる。通常の製法は骨を加圧蒸煮して,脂肪とタンパク質の大部分を抽出したのち粉砕して作る蒸製骨粉と呼ばれるもので,無機質約80%(カルシウムとリンの比2:1)と粗タンパク質10~15%が含まれている。このほかに骨からにかわを製造した残滓(ざんさい)を粉砕した脱膠骨粉や,溶剤で脂肪を抽出したのちに,加熱,乾燥,粉砕した骨粉がある。

(2)骨炭bone black 活性炭 の一種で,脱脂した骨を密閉器中で空気を遮断して強熱すると,有機物は分解して炭化物が得られる。10~15%の炭素とリン酸カルシウムを主とする無機物から成る。多量の物質を吸着できる性質を有し,また吸着能力が落ちた骨炭は,密閉器中で強熱すると再生できるので,経済的に有利である。精糖工場における糖液の精製,脱色に多く用いられるが,食用油,アルコール性飲料,水,薬品の純化や,また黒色顔料としても用いられる。和田 敬三

骨と文化 骨の文化的意味は二つの面から考察される。その第1は骨そのもの,とくに死者の骨の処理,保存あるいはその文化的利用にかかわるものであり,第2は骨という観念が文化のなかで比喩的に用いられる仕方にかかわるものである。多くの文化において骨は肉あるいは血 とならんで人間の身体を構成する基本的要素とみなされている。しかも肉,血が死後すみやかに腐敗するのに対して,骨は比較的容易な手段で半永久的に保存されうるため,前2者に比してその象徴的意義は大きい。したがって,骨を扱うことは人間そのもの,少なくともその最も主要な側面を扱うこととされることが多い。世界中に広く分布している複葬と呼ばれる葬法では,遺体は肉体軟部が腐敗したのち,あらためて骨を洗い改葬を行う(洗骨 )が,こうして保存される骨は死者あるいは祖先の人格を表すものと考えられている。現代日本における火葬後の遺骨保存もこれと基本的には同じものといえよう。このほか,首狩り を行う民族で敵の頭骨を保存するのも,対象は異なるが同様の観念を基礎にもっている。

さらに骨という観念はしばしば社会的諸関係を表現する比喩として用いられる。例えばチベット人のあいだでは〈骨の親族〉という表現で父系の出自集団がいい表され,母方の親族すなわち〈肉の親族〉と区別される。こうした比喩は,人は生まれるに際して父方から骨を,母方から肉を受継ぐという個体発生観を基礎にもっているが,骨の肉に対する優位をここに見て取ることができよう。骨は出自すなわち不変の生れを強調する比喩ともいえるのである。ここから生まれながらに定まっている身分を骨ということばを使って指し示す用法が成立する。例えばカザフ族では貴族は〈白い骨〉,平民は〈黒い骨〉と呼ばれていた。しかし中国南部のロロ族では逆に貴族が〈黒い骨〉で,平民が〈白い骨〉と呼ばれていた。内堀 基光

文化史 《和漢三才図会》は《和名類聚抄》が骨は〈肉之核(さね)也〉というのを引用し,さらに骨は腎に属すると述べる。〈骨〉は肉をそぎ落としたものの意で,日中ともに骨は果物の肉を除くと残る核と同様だと考えた。中国古来の医学では腎の精は骨の発育や機能を直接支配するとみた。これが日本にも伝えられて上の記述となる。英語のbone(ドイツ語のBein)は脛(すね)を意味する古英語bānに由来するゲルマン語固有の語である。旗章などにみるどくろと組んで十字に交わる骨は大腿骨または脛骨を模したものである。ここでは脛をそいで得る2本のうち太いほうの脛骨がboneの代表になっている。骨のドイツ語Beinは脛骨,下肢の意を合わせもつが,現在はKnochenの方が一般に使われている。ラテン語osはフランス語os,イタリア語ossoなどに残った。

骨の神話は多い。古代中国の天地を分け隔てた巨人盤古が死んだとき,歯や骨から岩石ができた。北欧神話でも巨人ユミルの死後,骨から岩がつくられている。アステカ神話の勇神ケツァルコアトルは地下界ミクトランから男女の骨を探し出し,これを妻にひかせて粉とした後,自分の血を混ぜて人間を創造した。自分の肋骨からつくられた女(イブ)を見たとき,アダムは〈これこそ,ついにわたしの骨の骨〉と叫ぶ(《創世記》2:23)。巨人伝説は世界各地にあるが,中国では,たとえば呉が越と争ったころ巨大な人骨を見つけ,孔子はこれを禹の時代の防風氏の骨といっている(《孔子家語》)。

骨は生命や再生の象徴として種子に比較され,またユダヤ流にはマンドルラmandorlaとみなされて,さなぎからチョウが飛び立つように硬い壁の中に不可侵の心臓をかくすしるしとされた(R. ゲノン《世界の王》)。旧約聖書の《エゼキエル書》(37:1以下)には谷を満たす枯骨が復活する情景が記されている。骨はまた死の象徴でもある。オイディプスが人面獅子身の怪物スフィンクスに出会ったとき,彼女のまわりにはなぞに答えられず食われた旅人の骨が散乱していた。オデュッセウスらを魅した海の魔女セイレンたちの座るあたりには人骨がうずたかく積もっていた(ホメロス《オデュッセイア》)。浅井了意の《伽婢子(おとぎぼうこ)》には《剪灯新話》の〈牡丹灯記〉から得た,萩原新之丞が白骨とむつみ合う〈牡丹灯籠〉の話や,長間佐太(ながまのさた)が白骨に抱きつかれた話(原話は《暌車志(けいしやし)》にある)などがある。

有史以前の人類が人や動物の頭蓋骨や長骨を生活用品や武器として用いていたことは遺物からも明らかである。旧約聖書《士師記》によれば,巨人サムソンはロバの新しいあご骨をもってペリシテ人に立ち向かい,〈ろばのあご骨をもって山また山を築き,ろばのあご骨をもって1000人を殺した〉(15:16)。のち武器を捨てた地は〈あご骨の丘〉と呼ばれたという。カインがアベルを殺した武器は聖書に記されていないが,後世の絵画でしばしばあごの骨を手にしたカインが描かれたのはサムソンの話に倣ったものである。古代エジプトのシビという笛は人の脛骨から造られた。ラテン語tibiaには脛骨のほかに管,フルートの意味があり,一説に中国にはじまる竹製の尺八もtibiaに由来するという。古代エジプト人は天然磁石を〈ホルスの骨〉と呼び,鉄を〈セトの骨〉と考えた。日本で今も米粒を〈しゃり〉というのは,仏陀の遺骨舎利(サンスクリットでシャリーラśarīra)が火葬後に分けられて細粒化したのに形が似るからである。

骨折は古くから人を悩ます大問題で,さまざまな治療が試みられている。インドの古代呪文集《アタルバ・ベーダ》には薬草を用いての〈骨折をいやすための呪文〉があり,ユダヤの聖典タルムードの〈モエド・カタン〉にも骨折治療の記事がある。一方,巷間に流布していた治療法には滑稽なものも少なくない。大プリニウスによれば骨折に最良の薬は猪や豚の顎骨を焼いた灰で,ベーコンの脂肪を煮沸して骨折部に巻いても驚くほど早く治るが,肋骨骨折には古いブドウ酒に浸したヤギの糞がいちばん効くという(《博物誌》第28巻)。骸骨 →髑髏 (どくろ)池澤 康郎

[名]

[名] [名・形動]困難であること。骨が折れること。また、そのさま。「最後まで読むのはなかなか

[名・形動]困難であること。骨が折れること。また、そのさま。「最後まで読むのはなかなか 〈コツ〉

〈コツ〉 〈ほね(ぼね)〉「骨身/背骨・

〈ほね(ぼね)〉「骨身/背骨・

の覈(けう)(あな)なり」とあり、〔太平御覧〕に引く〔説文〕に「體の質なり。

の覈(けう)(あな)なり」とあり、〔太平御覧〕に引く〔説文〕に「體の質なり。 なり」とみえる。その直硬の質よりして、気骨・骨力のように用いる。

なり」とみえる。その直硬の質よりして、気骨・骨力のように用いる。 (ほね) 〔名義抄〕骨 ホネ 〔字鏡集〕骨 ホネ・ウヤマフ

(ほね) 〔名義抄〕骨 ホネ 〔字鏡集〕骨 ホネ・ウヤマフ 〕に八十五字を属する。〔玉

〕に八十五字を属する。〔玉 (く)・鯀(こん)などの異体字とみられるものが多く含まれている。

(く)・鯀(こん)などの異体字とみられるものが多く含まれている。 など八字を収める。滑は滑利・滑沢、

など八字を収める。滑は滑利・滑沢、

骨・怨骨・花骨・解骨・骸骨・顎骨・寒骨・換骨・気骨・肌骨・奇骨・帰骨・朽骨・

骨・怨骨・花骨・解骨・骸骨・顎骨・寒骨・換骨・気骨・肌骨・奇骨・帰骨・朽骨・ 骨・胸骨・玉骨・金骨・筋骨・勁骨・脛骨・頸骨・拳骨・

骨・胸骨・玉骨・金骨・筋骨・勁骨・脛骨・頸骨・拳骨・ 骨・枯骨・香骨・硬骨・槁骨・

骨・枯骨・香骨・硬骨・槁骨・ 骨・弱骨・酒骨・収骨・秀骨・駿骨・人骨・酔骨・清骨・整骨・析骨・折骨・接骨・仙骨・戦骨・

骨・弱骨・酒骨・収骨・秀骨・駿骨・人骨・酔骨・清骨・整骨・析骨・折骨・接骨・仙骨・戦骨・ 骨・霜骨・

骨・霜骨・ 骨・象骨・俗骨・恥骨・痴骨・椎骨・鉄骨・徹骨・天骨・透骨・頭骨・軟骨・納骨・買骨・白骨・暴骨・曝骨・反骨・

骨・象骨・俗骨・恥骨・痴骨・椎骨・鉄骨・徹骨・天骨・透骨・頭骨・軟骨・納骨・買骨・白骨・暴骨・曝骨・反骨・ 骨・万骨・蛮骨・腓骨・尾骨・微骨・鼻骨・氷骨・病骨・腐骨・膚骨・武骨・無骨・風骨・仏骨・粉骨・焚骨・分骨・

骨・万骨・蛮骨・腓骨・尾骨・微骨・鼻骨・氷骨・病骨・腐骨・膚骨・武骨・無骨・風骨・仏骨・粉骨・焚骨・分骨・ 骨・没骨・凡骨・埋骨・銘骨・毛骨・木骨・留骨・竜骨・鏤骨・露骨・顱骨・老骨・肋骨・腕骨

骨・没骨・凡骨・埋骨・銘骨・毛骨・木骨・留骨・竜骨・鏤骨・露骨・顱骨・老骨・肋骨・腕骨