中国を支配したモンゴル民族の王朝。1260-1368年。国号の元は1271年(至元8)に《易経》の乾の〈大いなるかな乾元,万物資始す〉に基づき,定められた。

政治

1205年アルタイ地方に拠る強敵ナイマン部の撃滅をもって完結した太祖チンギス・ハーンのモンゴリア統一によって,後年アレクサンドロス大王の帝国をも凌駕するまでに成長するモンゴル帝国はその政治的基盤を固めた。ところで牧畜経済にとって唯一の資財たる家畜はその累積がきわめて困難な関係上,遊牧国家がその発展を期するために隣接する異なる経済圏の制圧を企てるのは匈奴帝国以来の通例である。モンゴル帝国にあっても引き続き北はシベリア南部,北部マンチュリア(満州)の狩猟民族(オイラート,ジュルチン族)の征服(1217),南は中国農耕社会への侵入(1214),西はウイグル商業国家の内属を許すとともにカラ・キタイの属領たる東トルキスタン都市国家群の攻略(1218)を果たすことによって,その基盤を急速に強化することになった。この時点においてモンゴル帝国と西隣するイスラム圏との間に通商協定が成立したことは,伝統的なシルクロード貿易の再開を望む両国合意の表れであった。この通商協定がホラズム国側の背信によって破られたとき,平和裏の安定成長を期待していたモンゴル帝国は態度を一変して,西域大遠征を敢行し,以後3代にわたる東西経略をへてようやく一段落する。

すなわち第2代オゴタイ・ハーン(太宗)の治世にはロシア諸侯国が服属し金王朝および蒲鮮万奴(在位1215-33)の大真国が併合され,続く第4代モンケ・ハーン(憲宗)の治世にはアッバース朝の討滅と高麗,西蔵,安南の内属が決定し,ついに西は地中海から東は日本海にわたる帝国最大の版図が実現されることになる。この間,太祖は広大な領地を割いてアルタイ山以西の草原に諸子(長男ジュチの嫡子バトゥ,次男チャガタイ,三男オゴタイ)を,興安嶺左右の地には諸弟(次弟カッサールの諸子,三弟カチウンの諸子,四弟オッチギン)を分封し,ここにハーンを頂点とするモンゴル朝廷は一族諸王を頂く遊牧封建諸侯国(ウルス)を左右に率いて南方に征服した定住文化地域(中国,ウイグリア,ソグディアナ)を直轄領とする大モンゴル帝国の支配体制を整えたわけである。この南方定住文化地域は物的・人的資源において北方草原遊牧地域を圧倒する実質を有しており,その確保こそはハーンの権威ひいては帝国の統一にも関わる要件だっただけに,新設の諸ウルスにとってもやがてはそれが食指を動かす対象とならずにはおかないであろう。

1251年,即位早々の憲宗が燕京,ビシュバリク,アム川(おそらくブハラであろう)に3行尚書省(中央政府の出張機関)を設置したのは,とくに有力な西北3ウルスに兆し始めたこの野望を制圧せんとする措置にほかならなかった。有力モンゴル諸王の勢力が定住文化地区に扶植されればそれぞれの個別性が強まり,帝国の統一に亀裂の生ずるおそれがある。憲宗没後の空位の時期に乗じてついにそれは現実化した。憲宗治下の9年間を通じて漢地総督に任ぜられていた諸王フビライが漢地勢力をバックにまず第5代ハーンに自立するや,これに呼応するかのごとく西北3ウルスがソグディアナ占拠に続いてオゴタイ家のハイドゥ・ハーンを擁立した。その成立よりまさに半世紀,大帝国はついにここに分裂する。この分裂の結果,フビライ・ハーン(世祖)の領域はほぼ東経85度線(アルタイ山脈から新疆ウイグル自治区東辺にかけて)以東に限られることになるが,この地域こそは大唐帝国の発展によって〈拡大した中国世界〉としての東アジアそのものであるから,世祖政権の性格もみずからこれに制約されて,モンゴル遊牧帝国から征服王朝としての元朝に変容せざるをえないであろう。もっとも元朝は創設後20年にして南宋を併合して全中国を版図内に含めたから,同じく征服王朝とはいっても,先輩のキタイ遼帝国,ジュルチン金王朝なみの簡単な統治様式ではすまされない。

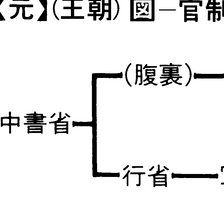

首都をモンゴリアのカラコルムから漢地の燕京(現,北京市)に移し,国号を大元と称し,中統と建元した元朝は,いよいよ中国内地に乗り込んで全領域の統一支配に着手することになるのであるが,その場合,金国の故地たる漢地こそが新国家の基盤であり(漢地を中書省腹裏と称して中央政府みずからが直轄するという前例のない統治制度),政権を担当すべき高級職官はひとり譜代関係をもつモンゴル,色目,漢人に限る(百官の長はモンゴルもしくは色目人をもってし,根脚ある漢人はこれに準ずという特異な官制)という統治綱目が鮮明にされた。この体制の下にあっては,かつての本土であったモンゴリア(達達地面)と南宋の故地たる江南が政局中枢部から疎外されるのは必然である。モンゴリアに残存する領袖たちは太祖から千戸長・百戸長に任命された同じ開国の功臣の子孫でありながら,漢地に移った朝廷に付随して宮廷貴族化した同僚に政権を壟断(ろうだん)されたため,帝位が替わるごとにその軍事力によって朝廷への割込みを策謀し,これで帝権の微弱,政局の不安定を招来する原因となった。他方これに対して江南では,元朝が科挙を廃して譜代門閥主義に基づく官僚任用法を採用したため,その代表者たる士大夫層はわずかに吏員出身の途によってせいぜい下級官僚に進出することができるだけだったから,自然に政治に対する熱意と責任感を失い,その結果,元朝100年を通じて真摯な政策論議,政治政策は何一つ生じないまままったく安易な姑息(こそく)政治で終始することになってしまった。

制度

初期モンゴル帝国の統治機構は多分に粗放なものだったから,それを具体化した官制もきわめて簡単である。中央政府としては,ハーンのオルドに近侍するケシク(宿衛)の隊長がのちの枢密院使(軍政長官)と宰相とを兼任するほか,別に司法長官に相当するジャルグチ(断事官)が加わって構成されるだけであった。地方官制も太祖元年(1206)の制定にかかる千戸制(88功臣をもって95の千戸が任命された)に基づいて,これまた軍民兼領の千戸長Mingghan・百戸長Jaghunがモンゴル系・トルコ系遊牧民の統治を担当するものだった。もっとも新たな経略地に対しては,とくにダルガチ(監督官)が派遣されて服属国に課せられた義務(戸口調査,募兵,軍糧調達,貢賦徴収,駅伝設置)の履行を監視し督促したが,現地の有力者を安堵してその旧態支配を容認した当時の実情を考えると,目付役としてのこのダルガチ官は厳密な意味でのモンゴル統治制度とはいいがたいかもしれない。しかしながら経略の進展に伴って属領の範囲が拡大し,その隷属度にも安定が加わってくると,これら広大な地域に対しても中央からする自主的・一元的統治の必要と意欲が生じてくる。

太宗朝の初年,ホラズム人ヤラワチ,ウイグル人田鎮海,女真人粘合重山,金国人耶律楚材らをもって構成された政治局が新設されるが,それは属領における種族・文化上の相違を考慮しつつ,それぞれに実行すべき基本政策(たとえば徴税制度についてならば,遊牧民では家畜数を単位とするのに対して,西域では人丁別,中国には戸別単位を適用するという原則の樹立のごとき)の審議決定機関にほかならなかった。黄河以北の漢地属領についていうならば,この新設の政治局による立案によって戸割税としての地税・課利(商税,専売税)の税目が立てられ,その徴収のために設置された十路徴収課税所(燕京,宣徳,西京,太原,平陽,真定,東平,北京,平州,済南の十路)が実に当地における正式制度の嚆矢(こうし)だったのである。モンゴル朝廷に新設されたこの政治局をのちの記録では中書省と伝えている。いうまでもなく中書省とは当時の中国官制では最高行政府つまり政府を意味する。この点,遊牧国家に共通する粗放な政治組織の中に属領とはいえ,先進的な定住民国家の官制が導入されることによって,モンゴル帝国の統治制度は大きく前進したわけである。十路徴収課税所をはじめとするこの種の属領施設は続く憲宗朝に降って,ついに中央政府の現地出張機関たる3行省(燕京,ビシュバリク,アム川)の下に統轄されるまでに至るのであるが,しかしまだこの段階では行省は朝廷の下部機関にすぎず,したがってカラコルム政府は依然として帝国政治の主座を堅持していた。カラコルム政府と行省とのあいだにその地位の転換が生じるのは,次代世祖朝を待って初めて実現するのである。

漢地を基盤とする元朝の政治組織は,整備した中国的中央集権官制を採用して前代を一新した。中央に行政,軍政,監察を総括する中書省(正一品),枢密院(従一品),御史台(従一品)を設けて政府の中枢とし(以外に九寺五監の制度を変形した大宗正府,太常礼儀院,太僕寺,太府監,将作監,宣徽院,中政院など多数の内務府系統の官府があるが,すべて宮廷関係の庶務を執行するものであって統治には直接に関わらない),その直属下部機関を地方に分置して全国を覆う統治網とする。ただこの間モンゴル,ウイグル,チベット人を専管する大宗正府,都護府,宣政院が上記3衙門にほぼ匹敵する従一品・従二品の高級官府として中央に備わるのは,大型征服王朝としての元朝にいかにもふさわしい。だが,これと並んで今一つ元朝官制の重要な特徴は,中央政府が特定地区を限って直轄地とする(直轄地以外はすべて地方官制に属する)点である。中書省は現今の河北・山西・山東3省を限って腹裏と称し直接その路府州県の行政を統轄し,御史台は一面において内台と称し長江(揚子江)以北の漢地8道の粛政廉訪司も直属せしめてその監察を主管し,枢密院もまた京師,畿内の五衛・十二親軍都指揮使司をはじめ,漢地駐屯の諸万戸府の軍政・軍令をみずから指揮するのである。中央官制のこの特殊性は,当然その下に接続する地方官制に影響せずにはおかない。

まず行政面では行中書省(行省),軍政では行枢密院(行院),監察では行御史台(行台)という広域区画の出現である。行省は腹裏を除く全国を河南,陝西,四川,甘粛,江浙,江西,湖広,雲南,遼陽に9大分し,その下に総計200路・400州(府)・1100県が上下関係をもって分属するもの,行院は四川,江南に分かれ,それぞれ四川行省と江西・湖広行省内の軍政を掌管し(のちには行省に併合される),行台もまた西台・南台に2分され前者は四川・陝西・雲南・甘粛の4行省内の4道,後者は江浙,江西,湖広の3行省内の10道粛政廉訪司を統轄する。いずれも地方官制であるから究極的には中央の省・院・台に隷属する機関であることに変りはない。行省を基調とするこの地方制度は,従前の州県制に比べて約40倍に拡大された広域行政区画の出現という点で画期的である。もっとも,広く地方政治全般の見地からすれば,宋の路制(監司。ただし宋の路制はまだ純然たる行政区画になっていなかった)を一歩進めた形態と解することも可能であろうが,しかしそれと同時に,漢地(とくに腹裏はその中枢部である)を基盤としてその統治に専念した元朝が,その結果手薄とならざるをえない地方(漢地以外の地域とは具体的にはモンゴリア・江南である)に対してこの分割支配・二段構えの統治方式を必要としたという内情,要するに征服王朝の立場を看過することはできない。

経済

元朝の税役法は内郡(旧金国領)と江南(旧南宋領)とでまったく体系を異にしていた。歴代中国の統一王朝でこのような例は絶無である。内郡では田賦を穀物で納める税糧と徭役の代替として銀・糸(絹糸)を納入する科差とから成るのに対し,江南では宋の両税法に基づく税役法がそのまま適用されたからである。この場合,南宋平定後の江南に従来のまま両税法が施行されたのはきわめて自然であるが,問題なのは内郡に行われた税糧,科差である。すなわち田賦である税糧が〈丁税地税の法〉と称せられたように,丁男ごとに粟1石もしくは戸ごとに4石の計算で,そのいずれか多量の一方をもって納入額とするというまったく田賦らしからぬ規定を後世まで持続したのであった。他方,役銭の形が普通であるはずの科差においても,これまた戸ごとに糸11.2両(のちに22.4両)・銀6両(のちに4両)を割り当てる絲料・包銀の2種目からなっていて,ともにその特異性が目だつからである。この税糧・科差の法に見られる特異性の中に,実は13世紀中葉(モンゴル帝国~初期元朝)における華北地方の経済事情が反映されているのである。

そもそも太宗元年(1229)に定められた田賦の均等戸割制などとは均田法のような前提下でなければ実行しえない制度である。それにもかかわらず耶律楚材があえてこれを主張したのは,西域式丁割税の原則を田賦の中にまで適用されるのを阻止するための便法だったことは無論であるが,それと同時に荒廃した華北の復興に役立てようとする意図をも含んでいたことを見逃してはならない。30年間にわたる戦乱で人口は激減し土地は荒蕪にゆだねられた華北の復興は,モンゴルに投降協力してその勢力の温存を許された各地の漢人世侯によってわずかにその緒に就いていた。このときに当たって厳格な税法が施行されれば復興は頓挫するどころか再び荒廃に逆転するおそれは十分である。復興を期待するためには漢人世侯にさしあたりの余力を与えねばならない。戸割均等税ならば世侯は管下に招集した小農民を合戸の形で申告してその余力を蓄えることができるであろう。しかしながら自主的支配に着手しはじめたモンゴル支配者側はいつまでもこの合戸制の特権を許さない。田賦の増加を図って太宗朝では2度の戸口調査(癸巳年(5年)籍・乙未年(7年)籍)が実行される反面,8年(1236)にはついに人頭税の原則を導入して合戸制を骨抜きにする上記の制度が成立したのである。元朝に入るとさすがに早々に1畝当り陸田は3升,水田は5升という面積当りの科率が定められて,ようやく伝統的な田税への回帰が試みられるけれども,西域的丁税のなごりは最後まで一掃されないまま元朝一代の定制となり終わるのである。

これに対して科差の法には当時の情勢がよりいっそう強い影を落としている。元来,100年に及ぶ金・南宋の対立下において南北間の経済力の開きはすでに大幅に拡大していた。銅・銀の地下資源も他の特種産業もともに欠いている金国は,南宋とのあいだの片貿易による正貨(銅銭)流出に早くから悩んでいた。すでに中期には,この不足を大量の紙幣発行によって補わねばならなかった。そしてモンゴルとの交戦が続く末年に至って,増大する軍事費をまかなうために乱発された不換紙幣が,ついに通貨としての機能をまったくうしなううちに金国は滅亡するのである。もっとも前後70年間にわたって南宋から献ぜられた銀30万両,絹20万匹の歳幣は国家財政に少なからぬ寄与をなしたであろうが,しかし総額2000万両を超える歳幣銀がそのまま国内に蓄積されるはずはない。こうしてモンゴルの支配下に入った当時の漢地では,一般には糸,そして特別な場合を限って銀が通貨の役割を果たしていた。したがって免役銭に相当する科差の徴発も最初は農耕自然経済にふさわしい糸料が科徴され,次いで西域的発想に基づく包銀の種目が立てられることになった。

しかしながら元朝が成立すると,民間主動型の不安定なこの糸建て・銀建て経済をそのまま放置することはできない。といって領内に銅・銀の産地を持たない元朝としては唯一つ信用度の高い紙幣を発行して経済の安定を図る以外に方法はない。1260年(中統1)に発行された中統鈔は,準備金を備えて金銀との兌換を認めるほか税糧を除く全公課の紙幣納を許すという保証によって裏付けられていた。この措置が効を奏して交鈔が円滑に流通するのに自信を得た元朝は,南宋平定後の江南に対しても南宋会子を50対1の割合で中統鈔に交換させる一方,銅銭使用を禁止し,もっぱら中統鈔による通貨の統一を推進し,かつこれに成功したのである。前後に比類のない紙幣一本建ての通貨政策を,1世紀たらずの比較的短い期間ではあるが,その一代を通じて貫徹させた元朝は,銅銭鋳造に要する莫大な負担からまぬかれたばかりでなく金・南宋の対立によって中断されていた交換経済の全国的循環組織を復興することができた。全国から課利として国庫に流入する紙幣の上に年々国家の発行する新紙幣を加えた総額は,ただちに朝廷および俸給としてこれを受領した畿内の官吏・将兵の購買力に転換するから,商人の手を経て各地より将来される購入物質と引き換えられて再び生産地に還元され,それぞれ再生産の資金となるであろう。とくに江南の特産品たる絹織物(江浙,四川),茶(江浙,四川,湖広),砂糖(四川,江浙),紙(江西,江浙),陶磁器(江西,江浙),漆器(江浙)の奢侈商品は大都を中心とする畿内に巨大な新市場を得て両宋期に劣らぬ拡大再生産に活気を帯びるに至った。

かくして南北運輸の大動脈である大運河は元朝早々に淮安から大都にまで延長されたが,元朝ではとくに年間300万~400万石に及ぶ漕運すなわち江南税糧の京師輸送を海運に切り換えたため,運河による江南物資の輸送量はそれだけ増大したはずである。このような状況のもとで,おのずから商業は盛んになり都市は発展する。都市が発展すればまたそこに購買力が増えるわけである。この国内商業の旺盛さは当然ながら国際貿易にも反映しなければならない。海路貿易では東シナ海(東海)向けの明州(寧波),南シナ海(南海)向けの泉州が中心となって南宋以来の盛況が維持される。とくに泉州の繁盛ぶりはマルコ・ポーロをして世界第一の開港場だと驚嘆せしめるまでであったし,他方陸路貿易も漢・唐をしのぐまでの繁栄を現出した。

社会

征服王朝とは元来が多民族国家である。とくに元朝はモンゴル世界帝国からの分身である関係上その色彩が濃い。とりわけ特徴的なのは多数の西域人の参加である。元朝ではウイグル,カルルク,イラン,アラブ,キプチャク人などを中心とする彼らを一括して諸色目人,つまり〈西方系諸種族〉と総称した。色目人は太祖のモンゴリア統一と相前後してこれに帰属したから,モンゴル帝国への内属の順序は金国治下の華北の住民(漢人),南宋の遺民(南人)よりも先んじていた。したがって朝廷との譜代関係も一般的にこの序列に応じて発生し成立するのであるが,とくに色目人はカルルク,キプチャク以下のトルコ系種族のように軍事的に顕著な協力者であったほか,ウイグル,イラン系種族のように国家の建設面においても多大の貢献を果たした。自分たちに欠けている色目人のこのような能力を十分に認識していたモンゴルが,圧倒的多数の全中国の民衆を支配するに当たって,彼らの協力の必要をいっそう強く感ずるのは自然である。色目人を支配者の代理人に仕立てるため,元朝は彼らに居住制限の撤廃,仕官上の優遇,特殊営利活動の許容,本俗法の勧奨という各種の特権を認めたが,なかでも中国人と生活様式を異にする彼らの本俗法の維持は中国民衆とのあいだに異和感,ひいては利害の対立を容易に解消せしめず,所期の目的達成に大いに効果的であった。この結果,元朝の全体社会には中国人とは異なる特殊な色目人社会が併存した。マルコ・ポーロが中国の言語,文字,風俗,習慣に通じないまま17年間の元朝滞在に困難を感じなかったゆえんである。

蒙古,色目,漢人,南人の区分は特権に基づく身分規定であるが,これと平行して徭役義務のうえからも法制化された諸色戸計の身分規定は特権をもたない漢人・南人の一般庶民を対象とするものだけに内容も複雑である。諸色戸計とは一般民戸を狭義の民戸,站戸,軍戸,匠戸などに区分し,それぞれに特定の徭役を世襲せしめる(民戸には一般郷役,站戸には駅伝維持の諸負担,匠戸には各種の造作,軍戸には軍役を賦課する)ものであるから,まさしく身分規定とみなしてさしつかえがない。なかでも軍戸は元朝兵制を支える重要基盤であるにもかかわらず,江南には施行されないでひとり漢人戸のみをもって編成されたから,徭役の偏重による軍戸の疲弊をきたしてそれが各種の社会問題の原因となった。元来,軍戸は身役に当たる正軍戸とこれを経済的に支援する数戸の貼軍戸とで構成され,最高400畝までの田賦免除の特典が各自に与えられているのであるが,公私の収奪にたえかねて発生した逃軍戸が多く,漢地に南接する江淮地方に流移した。ところで,江淮地方では宋・金の対立に伴う長期間の臨戦態勢下に進展した広範な曠地が元朝に籍没されて屯田・営田以下の官田経営の対象となっていた。したがってこの地に逃亡した逃軍戸は官佃戸に変身するか,さもなければ大運河沿線の運輸労働者に転落するより道はない。いずれも生活基底はきわめて薄弱であるから,この種の零細民が集中する江淮地区は,漢地の江南に比べて著しく民生の不安定な特別地区とならざるをえない。元朝末期,たまたまの水害と黄河堤防補修のための臨時徭役とが原因となって河南の各地に飢民が蜂起し,これがついに元朝を倒す大動乱にまで発展する結果になるのである。

文化

元朝治下に維持された色目人社会とは,彼ら本俗に基づく独自の文化圏そのものであっただけに,当然そこでは言語なら主としてイラン語,トルコ語,文字はアラブ文字,ウイグル文字,宗教はイスラム教,ラマ教,キリスト教などがそれぞれ爾余の生活文化一般を伴って活用されていた。しかもその一部は元朝に採用され(上記の人頭税的田賦,公課の銀納制以外にウイグル文字,パスパ文字,ラマ教,回回暦法の採用がある),ないしは国家制度の対象ともなったのであるから(回回司天監,広恵司(回回薬物の修製),回回国子監,崇福司(キリスト教徒を管理する),回回哈的所(イスラム教徒を管理する),宣政院(ラマ教徒を管理する)),ある程度までそれがモンゴル支配層のあいだに浸潤していたはずであるが,こと中国人社会との接触となるとほとんどその痕跡が見当たらない。《輟耕録》が元末の杭州城内に居住する回回人についてその異様な婚礼儀式を特筆しているように,色目人の生活文化は中国人社会のそれとは隔絶していたわけである。したがって伝統を保守する中国人社会にとって元朝の採った科挙制度の廃止は,その学問・文化に甚大な影響を与えずにはおかない。既述のように元朝では門閥主義に基づき漢人世族をもって高級官僚を充足し,下級官員のみが低級な実務知識による吏員歳貢制で採用されたから,彼らにとって儒学の高い教養は無用の長物である。廟堂に立って治国の道を論じ政策決定に参与するのではなくただ単なる事務処理を職能とする下級官員に甘んじて入仕した彼らの教養は,まさしく庶民の教化に適合するであろう。

歴朝の文運を要約して漢の文章,唐の詩賦,宋の理学と称せられる中に,元についてはその文芸を代表して戯曲が挙げられる(雑劇)。この戯曲に象徴される庶民文化こそは社会の指導者,文化の担当者たる士人の素質が科挙時代に比べて著しく低下したのに伴って生じた士風一変の結果にほかならない。もっともこのような趨勢の間にあっても伝統文化の維持をはかる努力が絶無だったわけではない。むろんその数は寥々たるものだったけれども,江南士人のあいだにその例が認められる。いずれも吏員歳貢制による俗吏仕官を拒絶してこの困難な道を選んでいるが,そこには中国の正流を継承した宋王朝と征服王朝である元朝との間に存するあまりにも大きな文化的懸隔が彼らの使命感を駆りたてた跡がはっきりと読みとれる。在野の処士としてなしうるところは,わずかに著作によって制度を遺し,私塾教育によって学統を伝えるだけに限られよう。胡三省の《資治通鑑(しじつがん)》の注,馬端臨の《文献通考》は前者の偉大な業績であり,黄溍,戴表元の儒学は後者の労苦の末の成果だった。もっとも国家の教化いかんがその盛衰を左右するとみなす伝統的文化観の下にあっては,在野の学問はしょせんその枝葉にすぎない。しかしそれだけに,過剰な政治意識から解放された処士の間には,政治社会の外側に立って自然を見つめる機会が与えられた。これが学問面では老荘的な無為思想への傾斜をきたし,芸術面では山水の中に心境を託する文人画,田園詩となって現れてくる。

→モンゴル帝国

執筆者:愛宕 松男

日本との関係

1266年(文永3)フビライは通好のため黒的,殷弘を国信使として日本に派遣したが,風波が荒く,渡日せぬまま帰国した。翌67年フビライは高麗に命じて日本へ元の国書を伝達させ,高麗は潘阜を使者として日本に派遣した。潘阜は68年1月に大宰府に到着し,蒙古・高麗の国書は鎌倉幕府から朝廷に送られたが,朝廷は蒙古への返書をしなかった。69年にはフビライの使者黒的一行が対馬に到着し,島民2人をつれて引き揚げ,同年9月には高麗の使者が2人の島民をつれて対馬に来たが,日本は返書を与えず追い返した。70年フビライは,三別抄の反乱中の高麗に対して造船,徴兵を命じ,日本遠征のための屯田経略司を置いた。同年12月,趙良弼が日本招諭のための日本国信使に任命され,翌71年9月に筑前今津に到着したが,日本の返書が得られないまま帰国した。73年2月,元の南宋制圧は目前に迫り,同年4月には三別抄の反乱が平定され,元は日本遠征への準備を進めた。74年(文永11)正月,元は高麗に大規模な造船命令を下し,2万8000の軍兵と900艘の艦船が準備された。同年10月3日,忻都,洪茶丘らに率いられた元・高麗の連合軍は合浦を出発し,日本を襲い,博多湾岸で激しい戦闘が展開されたが,勝敗が決しないまま,10月21日,元軍は博多湾から姿を消し,第1次日本遠征は失敗に終わった。

鎌倉幕府は元の再襲に備えて異国警固番役を設け,石築地(いしついじ)を築き,博多湾一帯の防備を厳重にした。75年(建治1)4月元使杜世忠らが長門に到着したが,同年9月鎌倉竜口で斬られた。一方,日本から高麗を逆侵攻する異国征伐の計画がたてられたが,実現しなかった。79年(弘安2)元は南宋を滅ぼし,81年フビライは第2次日本遠征出発の命令を下し,東路軍,江南軍合わせて14万の大軍が日本を襲ったが,猛烈な暴風が鷹島に集結した元軍を襲い,元軍はほぼ壊滅した。その後フビライは第3次日本遠征を計画し,準備を進めたが,反乱などによって中止され,フビライの跡を継いだ成宗が,使僧を日本に派遣して招諭を行い失敗したのを最後に,元は日本の招諭を断念した。このような状況の下で,いっぽうでは民間レベルでの貿易関係が維持され,76年元は泉州,広州,慶元,上海, 浦に市舶司を設けて貿易の管理にのりだし,78年にフビライは日本商船の貿易を許可した。弘安の役後も元は日本商船の貿易を認めたが,日本の大陸進攻におびえる元の官吏は日本商船を特別に警戒し,日本人を迫害したため,日本商人らは武装して元の官吏と争い,略奪を行うなどして,倭寇発生の原因を作った。また,日本の大寺社は官許貿易船を元に派遣して造営費捻出を図った。日・元間の文化的交渉も盛んに行われ,多くの文物が将来され,元に留学する禅僧や元から来朝する僧も多数あらわれ,日本の文化に多大の影響を与えた。

浦に市舶司を設けて貿易の管理にのりだし,78年にフビライは日本商船の貿易を許可した。弘安の役後も元は日本商船の貿易を認めたが,日本の大陸進攻におびえる元の官吏は日本商船を特別に警戒し,日本人を迫害したため,日本商人らは武装して元の官吏と争い,略奪を行うなどして,倭寇発生の原因を作った。また,日本の大寺社は官許貿易船を元に派遣して造営費捻出を図った。日・元間の文化的交渉も盛んに行われ,多くの文物が将来され,元に留学する禅僧や元から来朝する僧も多数あらわれ,日本の文化に多大の影響を与えた。

→モンゴル襲来

執筆者:佐伯 弘次

〈ゲン〉

〈ゲン〉 〈ガン〉

〈ガン〉 〈もと〉「元手・元値/家元・地元・根元・身元」

〈もと〉「元手・元値/家元・地元・根元・身元」

浦に市舶司を設けて貿易の管理にのりだし,78年にフビライは日本商船の貿易を許可した。弘安の役後も元は日本商船の貿易を認めたが,日本の大陸進攻におびえる元の官吏は日本商船を特別に警戒し,日本人を迫害したため,日本商人らは武装して元の官吏と争い,略奪を行うなどして,倭寇発生の原因を作った。また,日本の大寺社は官許貿易船を元に派遣して造営費捻出を図った。日・元間の文化的交渉も盛んに行われ,多くの文物が将来され,元に留学する禅僧や元から来朝する僧も多数あらわれ,日本の文化に多大の影響を与えた。

浦に市舶司を設けて貿易の管理にのりだし,78年にフビライは日本商船の貿易を許可した。弘安の役後も元は日本商船の貿易を認めたが,日本の大陸進攻におびえる元の官吏は日本商船を特別に警戒し,日本人を迫害したため,日本商人らは武装して元の官吏と争い,略奪を行うなどして,倭寇発生の原因を作った。また,日本の大寺社は官許貿易船を元に派遣して造営費捻出を図った。日・元間の文化的交渉も盛んに行われ,多くの文物が将来され,元に留学する禅僧や元から来朝する僧も多数あらわれ,日本の文化に多大の影響を与えた。

aのように∉,

aのように∉,

に報告することを完といい、結髪して

に報告することを完といい、結髪して ・

・ ・完・冠など十六字、また完(かん)声の字七字を収める。まるく大きなものの意をもつ字が多い。玩・

・完・冠など十六字、また完(かん)声の字七字を収める。まるく大きなものの意をもつ字が多い。玩・ (こん)をまた元に従う字とするが、兀は首のないもの、

(こん)をまた元に従う字とするが、兀は首のないもの、 )ngiuanは同声。ともに本原の意に用いる。元は首、原は泉源であるが、本原をいう語として共通する。

)ngiuanは同声。ともに本原の意に用いる。元は首、原は泉源であるが、本原をいう語として共通する。