北太平洋西部(北半球の東経180°以西の太平洋)や南シナ海に現れる熱帯低気圧のうち,最大風速が17.2m/s以上になったものをいい,台風の強さに達しない熱帯低気圧を〈弱い熱帯低気圧〉と呼ぶ。

台風は空気の巨大な渦である。空気は,気圧の低い中心部へ向かって反時計回りに回転しながら流れこむ。海上の高温多湿な空気は上昇気流となって上空に昇り,このとき水蒸気が凝結し巨大な積乱雲が形成され,激しい雨が降る。また,水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出されるエネルギーは激しい暴風をつくり出し,渦を維持する。熱帯低気圧tropical cycloneとは,熱帯地方(や亜熱帯地方)で発生する低気圧である。温帯低気圧はふつう前線を伴っているが,熱帯低気圧では前線がなく,中心付近の上空では暖かいウォームコア型の構造をもつ。熱帯低気圧は北太平洋西部だけでなく他の地域でも発生し,各地でさまざまに呼ばれる。国際的には世界気象機関(WMO)で定めた名称が用いられる(表1)。

中国では,台風のように風向の旋回する強い風系(つむじ風)を昔から〈颶風(ぐふう)〉と呼んでいたが,このような風系をアラブの航海者たちはtūfānと呼び,フランスやイギリスではそれぞれtyphon,typhoonと呼んだ。日本では,江戸時代には熱帯低気圧を中国にならって〈颶風〉と訳した文献があるが,明治の初めには〈タイフーン〉または〈大風〉とかいっていたようである。明治の末か大正初め以後は〈颱風(たいふう)〉という言葉が広く用いられるようになった。この語は17世紀の中国の文献にみられるが,その語源は,アラビア語のtūfānまたは英語のtyphoonの音訳,あるいは台湾地方に来襲する暴風を意味するもの,といった説などがあるが定かではない。日本では1946年の当用漢字の制定以降,〈台風〉と書くことになった。

台風は,西暦年の下2けたとその年の発生順位(台風発生とみとめた日時の順)2けたの4けたの数字で呼ぶ。たとえば1959年の15番目の台風は59と15をつないで〈台風5915号〉と呼ぶ。台風情報では通常,西暦年を省略して〈台風15号〉のように呼ぶ。大きな災害をひき起こした台風には,被災地名や上陸地点名などを付した特別の名前がつけられる。たとえば伊勢湾沿岸に多くの被害を与えた5915号は〈伊勢湾台風〉,青函連絡船洞爺丸を沈没させた5415号は〈洞爺丸台風〉と名づけられた。アメリカ軍は太平洋において第2次大戦中より,台風にアルファベット順の女性名をつけて呼ぶようになった。日本でも1947年から52年まではそのように呼ばれた。47年のカスリン台風,50年のジェーン台風は有名である。アメリカでは79年からは男性名と女性名を交互につけている。

台風の構造

台風内の気圧分布

発達した台風における地上(海上)での気圧分布は,天気図でよくみるように中心に近い所で等圧線の間隔が非常にこんだ同心円状の分布をしている。中心付近のいわゆる台風の目の中では気圧傾度は小さい。台風内の気圧分布を表す近似式としてはP=P∞-⊿p/(1+r/r0)αがある。ここでP∞は台風中心から十分離れた所の気圧,⊿pは十分離れた所と中心気圧の差,rは台風中心からの距離,r0は台風の大きさに関するもの,αは0.5~1の値がよく用いられる。地上や大気下層では中心に近いほど気圧は低いが,対流圏上層(高さ10~15km)での気圧は中心から100~数百km離れた所が最も高くなっている。

台風に伴う風

地表付近での風は温帯低気圧と同じように反時計回りに回転しながら吹きこんでいる(南半球の熱帯低気圧では時計回りである)。たとえば台風の北側では北東~東北東の風,東側では南東~南南東の風である。したがって風を背にしたとき左手前方が台風中心の方向である(ボイス・バロットの法則)。台風が近くを通過するときには,西側を通るか東側を通るかによって風向の変化の仕方が異なる。たとえば北東進している台風が北西側を通過するときには,風向は南東→南→南西の風というように時計回りに変化し,南東側を通過するときには反時計回りに北東→北→北西の風のように変化する。

風の強さ(風速)は台風の中心(目の中)で弱く,中心から20~100kmくらい離れた所で最も強い。それより外側の風速分布はr⁻α(rは台風中心からの距離)の形に書くとき,αの値はrの増大とともに0.5から1.0くらいの値をとる。最大風速は中心気圧に強く依存するが台風の大きさにも依存し,中心気圧が同じでも小さな台風ではより強い風が吹く。これは,風の強さが気圧傾度と密接な関係をもっているからである。台風に伴う地表付近の風は,気圧傾度力,遠心力,コリオリの力(転向力),摩擦力がほぼつりあった状態で実現している。後の3者の力の大きさは風速に依存するので,風速は気圧傾度と密接に関係するわけである。ふつうの大きさの台風では,中心気圧950hPaの台風の最大風速は40~50m/s程度である。強い台風では60m/sをこえることも多い。移動している台風では,進行方向に向かって台風中心の右側の方が左側より風が強い(右側を危険半円,左側を可航半円と呼ぶこともあった)。移動速度が大きいほど左右の非対称は大きくなる。

台風内の風は高さ1kmくらいの所が最も強く,その上方では弱くなるが,高さ5kmくらいまでは風速差はそれほど大きくない。さらに上空の風についてみると,高さ10~15kmの対流圏上部では,台風中心から100~数百km以内の空気は反時計回りに回転しながら吹き出し,それより外域では逆に時計回りに回転しながら吹き出す。高さ2~8kmくらいの層では吹きこみや吹き出しは弱く,反時計回りに回転している。

台風内の温度

台風の中心付近の上空では周辺に比べ温度が高くなっている。地上気圧は上空の温度と密接に関係しているので強い台風ほど温度が高く,周囲より10~15℃も高くなっている。このような温度場の特徴はウォームコア(温暖核)型構造と呼ばれ,台風の重要な性質である。ウォームコアは高さ8~10kmで最も顕著である。地表付近やあまり高くない所でははっきりしないこともあるが,強い台風の目の中では下層でも著しく高温になっていることが多い。その結果,高さ1~3kmの層で上ほど温度が高い状態(温度の逆転)さえ起こる。

台風中心からある程度離れた地表から高さ1kmくらいの所では,幾分温度の低い所がある。これは台風の降雨帯に対応しており,雨の蒸発による冷却のためと考えられる。高さ約15km以上の圏界面から成層圏下部でも,台風中心から少し離れた所で冷却域があるが,これは雲の中を上昇した空気が上方の安定な成層に入りこむためである。

台風に伴う雲と雨

図1は気象衛星からみた十分に発達した台風である。灰白色にみえる雲のかたまりは直径1000kmくらい,その中心付近にくぼんだようにみえる黒みがかった所が台風の目と呼ばれる雲の少ない部分である。目の周囲の比較的一様にみえる灰色の部分は上層雲(絹雲など)で,この下には目の壁雲と呼ばれる巨大な積乱雲の群れが目を取り巻いている。目の壁雲の外にも積乱雲の群れがあり,これらはらせん状に巻きこむ形で入りこんでいる。これは〈らせん状の降雨帯〉の雲である。図2は気象レーダーで台風の雨滴のエコー(電波の反射)を観測したもので,目を取り巻く壁雲に対応するエコーやそのまわりにらせん状をしたいくつかのエコー(らせん状の降雨帯のエコー)がみられる。

目の壁雲は多くの積乱雲から成り立っているが,個々の積乱雲,それに伴う降水エコーは反時計回りの強い風に流されて回っている。個々の雲やエコーの寿命は数十分から1時間くらいで,消滅しては新しいものと入れかわっている。らせん状の降雨帯も多くの積乱雲から成り立っている。やはり個々の雲の寿命は数十分から1時間くらいで短く,新しいものが次から次へと発生している。個々のエコーは反時計回りの風で流されて回転するが,エコーが降雨帯の風下で消滅し風上で発生するために,降雨帯そのものはあまり回転することなく台風中心に相対的に同じ方向にとどまっていることも多い。降雨帯の寿命は数時間以上1日程度であるが,新しい降雨帯が次々に発生していく。

台風内の雲の鉛直断面の模式図を図3に示す。目の壁雲は数十kmの幅をもち,高さ15kmまたはそれ以上にも達している。雲の中では毎秒数mから十数mの強い上昇気流がある。上昇した空気は上層(主として12~15km)で外の方へ吹き出すが,それによって雲粒も外の方へ運ばれ,上層雲(絹雲や絹層雲)の天蓋を形成しており,半径数百kmの大きさをもっている。目の壁雲の内側の目の中には背の低い積雲や層積雲があり,層状の雲がかかっていることもある。目の壁雲の外にはいくつかのらせん状の雲がある。帯状にはならずに孤立した雲群の形をとっているものもある。下層で台風の外域から入ってくる空気の一部はこれらの雲の中を上昇している。一般に目の壁雲に比べて背が低く,上層での吹き出しの高さもあまり高くない。雲頂は雲の発達,衰弱に応じて時間的に変動している。雲や雨はけっしてランダムにもあるいは一様にも分布しているのではなく,ある程度組織化されている点が重要な特徴である。

台風の目

弱い熱帯低気圧の時期ではふつう明瞭な目(眼とも書いた)はみられないが,台風の発生後,とくにやや発達してくると目がはっきりしてくる。半径は10~数十kmである。目ができるころ,中心気圧は急速な降下を始める。発達期には目の大きさは縮小する傾向がある。最も小さくなった状態では半径10~20kmくらいのことが多い。目の中では平均的には下降気流があって空気は乾燥し温度が高くなっており,背の低い積雲(高さ3kmくらいかそれ以下)などが存在している。台風が最盛期をすぎると目は大きくなりはじめる。また台風が上陸したような場合には目は不明瞭になることが多い。目の形は円形(ときには楕円形)であるといわれてきたが,強い台風では五角形や六角形(あるいは四角形)のほうがむしろふつうではないかという報告もある。

目の形成の説明においては,気圧傾度力,遠心力,コリオリの力,摩擦力の大きさが問題となる。外から入ってくる空気は,これらの力の和が台風中心の方へ向かっている所では加速されるが,やがて遠心力などの外向きの力の増大によって減速する。空気が台風の中心付近にまで達することができないとき,目が形成されることになる。台風中心から少し離れた所で上昇する空気は目の壁雲をつくる。目の形成において遠心力は重要であるが,気圧傾度力,遠心力,コリオリの力のつりあいをこわし台風中心から少し離れた所に多くの空気を集めて上昇させるメカニズムを理解することが目の形成の説明において重要である。大気と海面(地面)との間の摩擦は,このような力のつりあいをこわして外の空気を台風中心の方へ流入させ上昇させるのに重要な役割を果たしている。このような地表摩擦の役割は,熱帯低気圧がある程度強くなったときに現れるので,弱い熱帯低気圧では目ははっきりしない。台風の目の形成の説明においては,遠心力だけでなく地表摩擦の役割が考慮されなければならない。もし地表摩擦が存在しなければ目はできないし,台風のような強い渦もできない。

台風のエネルギー

台風のエネルギー源は水蒸気が凝結して雲粒ができるときに放出される潜熱(1gについて約600cal)である。しかしこの潜熱は直接的には積乱雲や積雲などの対流のエネルギー源になっている。多くの対流雲ができると大気を暖め,これが台風のエネルギーのもとになる。したがって台風のエネルギー源は積乱雲などの対流雲が放出する熱であるというほうが適当かもしれない。対流の放出する熱は位置エネルギーとなる。その生成量はふつうの強さの台風で1日当り5×1019Jくらいである。台風では目を除けば暖かい所で上昇し周囲で下降する循環が維持されているが,このような直接循環の系では全位置エネルギーから運動エネルギーへの変換が起こる。生成された位置エネルギーのうち数%(1日当り1018Jくらい)が運動エネルギーに変換される。これが台風内の風を強めるのに寄与している。一方,運動エネルギーは海面との間の摩擦や内部摩擦によって消耗されるが,発達中や最盛期の台風では消耗される量より生成量のほうが大きい。

台風が衰弱するのは,吹きこむ空気の温度が低くなったり水蒸気量が少なくなったりして(つまりエネルギーの供給が少なくなり),強い対流雲を維持できなくなったとき,すなわち位置エネルギーの生成量が減少するため運動エネルギーの生成量も減少し,消費される運動エネルギーを補給できなくなったときである。台風が北上すると海面温度は低くなり,温帯地方に近づくと北からの冷たい空気が流入するようになり,エネルギーの供給が少なくなる。台風が上陸すると水蒸気の補給が減少し,さらに地面との摩擦は海面に比べ大きいため,運動エネルギーを急速に失う(風が弱まる)。

台風の発生と移動

熱帯低気圧の発生地域

熱帯低気圧の発生地域日本でいう台風に相当する熱帯低気圧(風速17m/s以上)の発生地点を図4に示す。年平均では80~100個発生し,そのうち30%くらい(約27個)が北太平洋西部で発生する台風である。ついで,北太平洋東部のメキシコ沖で十数%である。大西洋やカリブ海の海域,南インド洋域,ベンガル湾やアラビア海からインド洋北部にかけての海域,オーストラリアの北西海上域,オーストラリアの北東海上から南太平洋西部にかけての海域がそれぞれ10%程度である。北太平洋中部や南太平洋東部,南大西洋では発生しない。

熱帯低気圧の発生を季節別にみると,北半球では7~9月,南半球では1~3月に多い。すなわち夏から初秋にかけて多い。また,発生する緯度は図5に示すように夏のほうが高い。

台風の発生条件

温帯地方と比較して台風が発生する熱帯地方は次の特徴をもつ。(1)南北の温度傾度が小さく,水平的には比較的一様な温度分布になっている。(2)背の高い積乱雲を形成しやすい状態にある。つまり地表付近の空気は多くの水蒸気を含んでおり,また気温の鉛直分布が条件付き不安定な温度分布になっているので,上昇を始めた空気塊は水蒸気の凝結によって潜熱を放出し周囲の空気より暖かくなり,浮力によって上昇しつづけて背の高い積乱雲を形成する。(1)の性質は,温帯地方における傾圧不安定(南北の強い温度傾度のために生ずる大気の不安定)による温帯低気圧の発生のメカニズムが熱帯地方には存在しにくいことを意味する。(2)の性質は温帯地方でも存在するが,その度合は熱帯のほうがはるかに強い。これは台風の発生のための第1の必要条件である。海面からの蒸発や顕熱の供給により大気下層の空気が多くの水蒸気を含んでいてかつ温度が高いことは,積乱雲の活動に都合のよい条件である。海面温度が高いほど海面からの蒸発もさかんである。台風の発生の条件として26~27℃以上の海域であることが古くから指摘されている。南太平洋東部で熱帯低気圧の発生がないのは海面温度が低いためもあろう。海面温度は季節的にも変化するが,夏から秋にかけて台風の発生が多いのも海面温度に関係している。

積乱雲群が形成されそれが維持されていくためには,大気の大規模な流れがそれに都合のよい状態になっている必要がある。これが第2の条件である。たとえば北半球の北東貿易風と南半球からの南東貿易風や南西季節風がぶつかる所,いわゆる熱帯収束帯(ITCZ)では上昇流によって積乱雲が形成されやすい。収束帯付近から少し北の偏東風域でも台風は発生するが,ここではもう少しスケールの小さな風の収束が重要であるかもしれない。南大西洋の夏は海面温度が高いが,熱帯収束帯は北大西洋にあって南大西洋は高気圧の下降域にあたっているため,強い熱帯低気圧が発生しないようである。北太平洋西部の台風の発生しやすい緯度が季節変化をするのは,熱帯収束帯の位置の季節変化と関係している。

台風の発生の第3の条件は,コリオリの力が働く緯度であることで,これは必要条件である。コリオリの力の大きさは,コリオリ因子をf,風速をvとするとfvで表され,方向は風の方向に向かって右向き(たとえば北に向かう空気では東向き)である。台風の中心に向かう空気にコリオリの力が働くと反時計回りの回転成分(低気圧性の渦)をつくり出す。コリオリ因子fは,地球自転の角速度をΩ,緯度をφとすると,2Ωsinφで表される。赤道付近(φ≒0)ではコリオリの力が働かないために渦が形成されにくい。

第4の条件は,大規模な風が高さによってあまり異なっていないこと(鉛直シアーが小さいこと)である。風があまりに違うと,積乱雲によってつくられる対流圏上部の昇温は,下層とは大きく異なる上層の風に流されてしまって,台風でみられる顕著なウォームコア型構造をつくることができない。地上気圧は上方の温度分布に強く依存するから,シアーによって暖域が大きく傾けば地上気圧はあまり低くなれない。発生前は軸が傾いていても,発達する台風ではやがてほぼ鉛直になる。

台風の発生・発達の過程

何らかの原因(主として大気の大規模な流れに伴う上昇流)によって積乱雲や積雲ができる。これら対流雲が多くまとまってできた領域では,雲のあまりできていない周囲の領域に比べて温度が高くなり密度が小さくなって,下層で気圧が降下する。下層では気圧の水平傾度によって周囲からの空気の流入が増大する。流入する空気が十分に暖かく多くの水蒸気を含んでいれば対流雲が次から次へと発生する。個々の対流雲の寿命は数十分から1時間くらいであり,台風の寿命に比べてはるかに小さい。対流雲の持続的発生は台風の発生・発達の必要条件である。

下層で吹きこむ空気は,コリオリの力のために北半球では反時計回りの回転成分をもつようになる。すなわち対流雲が持続して外からの吹きこみが持続することによって渦が強まっていく。これが台風の発生・発達である。ただし渦の強まりと気圧傾度の増大とは傾度風平衡(気圧傾度力,コリオリの力,遠心力のつりあい)をほぼ満たしながら起こっている。

下層で吹きこんだ空気は対流雲中を上昇し上層で吹き出す。地表付近を除くと,空気の絶対角運動量はほぼ保存されるので,下層で反時計回り(北半球で)に回転している空気が上昇すると上層でも反時計回りの回転が維持される。しかし台風の中心からある程度離れると時計回りの回転に変わる。このことは絶対角運動量の保存から理解できる。絶対角運動量は,コリオリ因子をf,台風中心からの距離をr,風速の回転成分をv(反時計回りを正)とするとfr2/2+rvで定義される。この量が保存されるためにはrが大きくなるときvは負にならなくてはいけない。したがって,台風中心から,ある程度離れた上層では時計回り(v<0)の回転になる。

このようにして,台風の目の部分を除き,空気は暖かい所で上昇し台風の周囲で下降する循環が形成され,渦が維持される。

台風の発達と強さ

発生したばかりの台風の中心気圧は1000hPa程度である。発生後,ふつうは西ないし北西方向に移動しながら発達するが,発生後1~7日後に最も強い状態,いわゆる最盛期をむかえる。900hPa以下になる台風は全体の5%くらい,年平均で1個あまりである。また,中心気圧900~929hPaになる台風は年4~5個である。950hPa以下にまで発達する台風と950hPa以下にならない台風とがほぼ同数である。転向する台風では,転向後に最も強くなることは少なく,最低気圧は転向前に実現することが多い。中心気圧が900hPa以下というのは,台風が北緯15°~25°の海上にあるときにほぼ限られている。これまでの最低気圧の記録は7920号(1979年10月12日)の870hPaで,7315号(1973年10月6日)の875hPaがこれに次ぐ。日本で観測された気圧の最低記録は7709号(沖永良部台風)の907.3hPa(沖永良部島)で,次いで5914号(宮古島台風)の908.4hPa(宮古島)である。900hPa以下の台風でも北緯25°くらいまで北上すると弱まって900hPa以上になってしまう。日本の本土では室戸台風(1934年9月)のときの911.9hPa(室戸岬)が最低記録である。

台風情報では,台風の強さの目安として中心気圧と中心付近の最大風速を,また台風の大きさの目安として風速25m/s以上の暴風域の大きさと15m/s以上の強風域の大きさを知らせている。このほかに,たとえば〈大型で並の強さの台風〉というようにその大きさと強さで表現することが多い。ふつう,大きさは風速15m/s以上の半径で,強さは最大風速で段級分けしている(表2)。

台風の移動のメカニズム

台風は第1近似としては,台風のまわりの大規模な風(一般流と呼ぶ)によって流される。このほかにコリオリ因子が緯度によって異なる効果(ベータ効果)によって,台風は北西~北北西の方向に毎時数kmで移動する性質がある。低緯度では一般流は弱いのでこの効果は無視できない。熱帯収束帯で発生した台風は,その北側の偏東風(太平洋高気圧の南西側の東寄りの風)によって西の方に流されるが,ベータ効果も働いて北向きの移動成分をもち熱帯収束帯から離れていく。

台風の経路は太平洋高気圧に伴う大規模な風の流れや中緯度の偏西風(上空で吹いている西寄りの風)に大きく左右されている。転向する台風の経路は太平洋高気圧の位置や勢力に強く依存し,7月に最も西寄りのコースをとる(図6参照)。台風が転向しないで台湾や中国大陸の方面に向かうかどうかはやはり高気圧の勢力による。中緯度を東進してくる気圧の谷がある程度深いと,台風はこの気圧の谷の東側の南寄りの風にのって北上して転向,その後は偏西風の影響を強く受けて北東進する。8月に迷走台風が多いのは一般流が弱いためであるが,台風と高気圧,あるいは他の台風や低気圧と相互作用をして複雑な動きをすることもある。たとえば二つの台風が接近するとある点を中心として反時計回りの回転をする(藤原効果)ことがあるが,これはお互いに他の台風によって流されるためである。台風はしばしば蛇行をするが,その例としてはトロコイド運動と呼ばれるものがあり,数時間ないし6時間の周期をもっている。台風自身がかなり非対称であるときに起こりやすいようである。

台風の経路

台風の代表的な月別の経路を図6に示す。台風の発生地点は同じ月でもいろいろであるし,発生地点が同じでもその経路に大きな差があったりして,個々の台風についてはこの図と大きく異なっていることが多い。また迷走台風と呼ばれて複雑な移動をしたり異常経路をとる台風もある。

6月の台風は北緯10°~18°で発生して西北西に進むが,北緯20°~25°で転向する台風が半分以上ある。そのうち大部分は日本の南海上を北東進し,本土に直接大きな影響を与えることは少ないが梅雨前線を活発にすることもある。転向しないでフィリピン付近を西北西進する台風も多い。7月では台湾の東方海上やフィリピンの東方海上を通る台風が多く,そのまま中国大陸の方に向かうものと東シナ海を北上する台風とに分かれる。日本に近づく台風はあまり多くない。8月の台風の経路は最も変動が大きい。これは一般流が弱いためである。日本のはるか南方海上で発生して西日本に上陸または接近する型,日本の東海上へそれる型のほかに,図には示していないが7月や9月と同様に転向しないで台湾方面へ向かう型などが代表的であるが,さきに述べたように異常経路をとる台風も多い。9月になると西日本よりは東日本に上陸または接近する傾向が強くなる。日本のはるか南方海上で発生した台風は日本に近づくか台湾方面に向かう。比較的東の方で発生する台風は日本の南東海上を北上または北東進するものが多い。7月から9月における台風の転向は比較的高い緯度(北緯25°~30°)で起こることが多く,北緯30°より北で転向する台風も少なくない。10月になると北緯20°~25°で転向して日本の南東海上を北東進するものが多い。11月になると転向する台風の割合は10月より少なくなり,転向の緯度も低くなる。

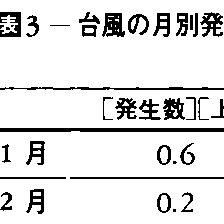

日本の本土に上陸した台風の数は1951-80年の年平均では3個である。そのうち8月と9月に平均して1個ずつ上陸している(表3)。8月は西日本で多く,9月には四国以東の太平洋岸に上陸して近畿以東から東日本を通るものが多い。発生数と同様に年による変動があるが,11個上陸した50年は異常な年(8月に小さな台風が多数発生した年)で,通常は多くて5個,平均3個である。

台風の数値シミュレーション

台風のコンピューターシミュレーションは1960年ころから行われるようになった。大気を格子点でおおい,各格子点での風や気圧,温度などの物理量の値の時間変化を,流体力学や熱力学の方程式とコンピューターを使って求めていく。このような方法によって弱い渦が強い台風へと成長していくようす,風の強さや雨域の分布,台風の移動のようすなど,実際の台風の特徴をシミュレート(再現)するわけである。これによって,たとえば海面の温度や大気の状態が台風のふるまいにどのように影響を与えているかといった台風のメカニズムを理解でき,台風の数値予報の精度を向上させることができる。

台風をシミュレートすることができるためには,台風を支配する方程式(物理法則)がわかっていなければならない。運動方程式,熱力学の第1法則,質量の保存則などが基本方程式であるが,そのほかに台風では重要な水蒸気量に関する式や水蒸気の凝結,蒸発なども考慮しなければならない。海面から大気に与えられる顕熱や潜熱の量も問題となる。大気と海面(地面)との間の摩擦も重要である。しかし最も難しい問題は,コンピューターの制約(容量や演算速度)などの理由から,台風にとって最も重要な積乱雲などの対流雲のふるまいを計算できないことにある。個々の積乱雲の水平の大きさはせいぜい数kmであるので,積乱雲を表現するにはたとえば格子間隔1kmくらいの密な格子を用いなくてはならないが,これでは演算時間がかかりすぎて実用にならない。したがって5~数十kmの格子を用いて計算する。この場合,台風のエネルギー源を提供する積乱雲の放出する熱は何らかの方法で組み入れなくてはならない。どのように仮定するかが最大の問題点で,これは対流のパラメタリゼーションの問題と呼ばれ,台風の研究における重要なテーマの一つとなっている。台風のシミュレーションが成功するかどうかはパラメタリゼーションの妥当性に強く依存する。

対流雲によって放出される熱は境界層(地表摩擦の影響を受ける大気の層をいい,高さ約1km以下)における地表摩擦による空気の収束によって強くコントロールされるという考え方が1963年ころに出され,これを用いたシミュレーションは台風の多くの特徴をうまく再現することに成功した。地表摩擦の存在は,傾度風平衡をくずし空気を台風の中心の方へ流入させる役割を果たす。流入する空気が暖かく十分に多くの水蒸気を含んでいれば,対流雲を次から次へとつくり台風を発達させる。このように,台風という大きなスケールの循環が対流雲に水蒸気という形でエネルギーを提供し,一方,対流雲の放出する熱は台風循環のエネルギー源となる。こうした対流との相互作用によって台風が発達するという不安定性は第2種条件付き不安定(CISK(シスク))と呼ばれている。

地表摩擦の存在が本質的なこのようなCISKは,台風の目の壁雲に伴う循環を説明することに成功したもので,台風の発生前の弱い渦の強まりや,台風内の目の壁雲より外にあるあまり風の強くはない所の降雨帯の雲に伴う循環を説明したものではない。これらの場合には地表摩擦は本質的ではなく,対流雲に伴う雨の蒸発の効果など従来考慮されていなかった雲物理過程が重要な役割を果たしていると考えられる。このことは1970年代半ばころより指摘され,台風の構造や発生・発達のシミュレーションでは対流雲の力学をきちんと考慮する必要性が明らかになっている。

台風の予報

台風の予報では,中心位置の移動(経路)のほかに,発達,衰弱,温帯低気圧化,台風に伴う雨の量や風の強さ,沿岸における高潮などが問題となる。雨や風,高潮は台風の経路,位置と密接に関係するので,台風の進路予報は最も重要な問題であるが,また最も難しい問題でもある。すでに述べたように第1近似としては台風は大規模な風によって流されるが,観測された風の場から台風に伴う風を分離して台風を流す大規模な風の場を求めるのはそれほど単純ではない。そのうえ大規模な風は場所によって一様ではなく,また高さによっても異なっているし時間的にも変化している。このような大規模な風の中での台風の移動は原理的には流体力学と熱力学の法則に従っているはずなので,これらの方程式をコンピューターを用いて解き,観測された状態から刻々と変化していくようすをみることができる。これが数値予報と呼ばれているものである。さきに述べた数値シミュレーションでは理想化された台風を扱うことによって台風のメカニズムを理解することが目的であった。これに対して数値予報では,できるだけ正確に予報できるように方程式や初期状態(観測データ)などを選ぶ必要がある。

数値予報による台風の進路予報はまだ不十分であるが,この理由としては,(1)コンピューターには演算速度や記憶容量など制約があり,この制約の中で予報していくためには,それに適するような台風のモデル(方程式など)をつくる必要があること,(2)台風の移動のメカニズムがまだよくわかっていないので,どういう量を観測したらよいか,観測データからどういう情報を重視して初期状態をつくったらよいか,台風の移動には種々の物理過程が寄与するがそれらをどの程度きちんと方程式に組みこんだらよいのか,などの問題があることによる。台風モデルの改善,台風のメカニズムの理解は近年かなり進歩してきているので,数値予報による進路予報の改善にはある程度の期待がもてるであろう。

台風の予報では数値予報のほかに種々の方法が開発され用いられてきている。たとえば外挿法(補外法)のように,過去12時間とか24時間の移動速度や加速度などを考慮することによってうまく予測できる場合も多いが,むしろ予報上重要なのは急加速や減速,進行方向の変化など,それまでの移動からは推測しにくいことを適切に予測できるかどうかである。台風が大規模な風で流される(ステアリング)という考えに基づく予報は過去には最もよく用いられた。観測された風(通常高さ5.5kmの風)から円対称と仮定した台風の風を取りのぞいて大規模な風の場を取り出す。この風で流される効果のほかにベータ効果を加味する。また大規模な風の場の時間変化を予測してこれを考慮する必要もある。このような方法のほかに,いろいろな経験則を考慮したり,それまでの経路が類似している過去の台風を参考にすることもあった。さらに,統計的手法を用いて,台風の現在およびそれまでの位置,速度,強さ,季節(月)などを与えれば予測できる式をつくっておいて,これを用いる方法もあった。この場合,数値予報モデルで予測された量を予測式の中に含める方法もある。現在は主として数値予報モデルでの予測に基づいて予報を出している。

台風の進路予報は長年にわたって扇形で表示されてきたが,1982年6月より円表示(予報円表示)となった。扇形表示のときは移動速度についての誤差は表現していなかった。予報誤差の統計によると,移動方向と移動速度の誤差がだいたい同じなので,最も簡単な円表示が適当ということになった。予報円は円の中心の緯度・経度と円の半径とで表現された。

さらに86年6月からは予報円の周囲に暴風警戒域を実線の円で表し,予報円は点線の円で表示し,予報円の中心は示さないことになった。予報円とは,その円内に台風の中心が入る確率が70%の範囲をいう。暴風警戒域とは,台風の中心が予報円内に進んだとき暴風域(平均風速でおおむね25m/s以上の風が吹いていると考えられる範囲)に入るおそれがある範囲を示す。

台風の人工変換

アメリカではハリケーンによる災害を軽減する目的で1961年から71年にかけて4回,人工変換に関する実験が行われた。ハリケーンの被害を少なくするには最大風速を弱めるのが最も効果的であると考え,目の壁雲のすぐ外の雲に飛行機からヨウ化銀をまいてその雲を成長させ,下層の空気が目の壁雲の中へ達するのをおさえることによって目の壁雲付近の風(最大風速はここで起こっている)を弱めようとするものであった。つまり,対流雲の中の過冷却水滴(0℃以下でも凍らずにいる水滴)にヨウ化銀の粒子を投下し,それを核にして凍結させ,水滴が氷になるときに出る熱(1gについて約80cal)によって雲の成長をひき起こさせようとするのである。実験では最大風速が10~30%減少したと報告されているが,これが本当にヨウ化銀をまいたための減少なのかどうかを判定するのは難しい。実験の数は少なく統計的に有意な結果は得られていない。実験には多くの費用を要することや,実験の根拠がはっきりしていないこと,実験によって逆に被害を増大し社会問題になりかねないことなどの理由で近年はほとんど取り組まれていない。一方,数値実験の手法による研究は1970年代前半に行われた。ヨウ化銀をまいたことによって期待される余分の熱放出量をモデルに組み入れるわけであるが,人工変換の効果に関する正しい結果を得るためには,対流のパラメタリゼーションの問題や雲物理過程など基礎的な問題を明らかにしていく必要がある。

台風による災害

昔から二百十日とか二百二十日といわれて9月は台風の被害の最も多い月である。台風に伴う強い風は風害や波浪害を,多量の雨は水害をひき起こす。また大きな気圧降下と風の効果は高潮をひき起こす。強い風による家屋などの倒壊や破損,樹木や農作物などの被害のほかに,強風やフェーンによる空気の乾燥は大火の原因になる。雨による災害のなかでは河川のはんらんによる洪水のほかに,山崩れ,崖崩れなど,一般に風よりもはるかに大きな災害をひき起こす。どちらかといえば,夏には強い風を伴う台風(風台風),秋には多くの雨をもたらす台風(雨台風)が多い。雨には,台風それ自身のもつ特徴からくる雨のほかに,前線があるような場合に,台風が運ぶ南からの暖かい湿った空気が前線の活動を活発にして大雨を降らせるものがある。台風がまだ日本のかなり南にあるときでも,日本付近にある前線(秋なら秋雨前線)が活発になることはむしろ一般的な現象である。また,空気が山岳の斜面をはい上がるときにできる雲から多量の雨が降る。すなわち地形は雨量を増大させる効果をもっている。高潮によって大きな災害をひき起こした台風は多いが,とくに5000人をこえる死者・行方不明を出した伊勢湾台風(1959)は有名である。高潮は風の方向によって大きな差が出るので,台風が湾のどちら側を通るかは大きな問題である。また満潮時と重なるかどうかも重要である。風や波浪による災害としては洞爺丸台風(1954)による青函連絡船の沈没がある。台風災害はあるところまでは防ぎきれない面もあるが,かなりの部分は台風に対する警戒,防災対策によってさけることができるはずのものである。

気象観測を開始してから1000人以上の死者・行方不明を出した台風は,室戸台風(1934),枕崎台風(1945),カスリン台風(1947),洞爺丸台風,狩野川台風(1958),伊勢湾台風の6台風を数えるが,59年の伊勢湾台風を最後にこのような例はなくなっているのが注目される。最も多いのは66年9月24~25日の台風6624号および6626号による中部地方を中心とした風水害で300人くらい,61年9月15~17日の6118号(第2室戸台風)の200人などがあり,100人余りの例としては7617号(西日本の風水害),6807号(飛驒川バス転落),6524号,7408号,7920号などがある。これらのなかには台風だけでなく前線による雨の被害が多いものもある。人命の損失を皆無にすることはもちろん,物的被害を最小限にくいとめる努力はこれからも続けていかなくてはならない。

執筆者:山岬 正紀

に反比例し、さらに外側ではrに反比例している。

に反比例し、さらに外側ではrに反比例している。

上式をVについて解くと

上式をVについて解くと Rが非常に大きい場合,すなわち等圧線がほぼ平行な場合は前に述べた地衡風となり,等圧線の曲率半径Rが小さい場合,例えば台風の中心付近や竜巻の域内は

Rが非常に大きい場合,すなわち等圧線がほぼ平行な場合は前に述べた地衡風となり,等圧線の曲率半径Rが小さい場合,例えば台風の中心付近や竜巻の域内は となり,遠心力が非常に大きくて,コリオリの力がほとんど効いてこない。この風を傾度風と呼んでいる。…

となり,遠心力が非常に大きくて,コリオリの力がほとんど効いてこない。この風を傾度風と呼んでいる。…