大気中の水蒸気が水滴となり地上に落下するもの、あるいはその現象をいう。大気中の水蒸気はこのほか雪や雹(ひょう)などの形をとって地上に達するので、これらを総称して降水とよび、降雨はそのなかに含まれる。

[礒野謙治]

雨はいろいろの直径をもった水滴(雨粒または雨滴)から成り立っているが、気象学では、明らかに水滴の落下することが認められる直径0.5ミリメートル以上の大きさの水滴のものを雨とよび、水滴の多くが0.5ミリメートル以下からなる雨を霧雨とよんで区別する。雨粒の大きさは、上空の雲の中で雨粒ができ、成長し、地表に達するまでの過程によって定まる。レーダーの電波の反射強度は雨滴の直径に強く依存するので、雨滴の粒径分布は雨の観測上からも重要な量である。

雨滴の落下速度は大きさによって異なり、直径0.1ミリメートルでは毎秒27センチメートル程度であるが、直径1ミリメートルでは毎秒約4メートル、5ミリメートルでは毎秒約9メートルである。水滴の空気に対する落下速度(終端速度)は水滴に働く重力と空気の抵抗力により定まる。雨滴が小さくその直径が0.4ミリメートルまでは雨滴はほぼ球形をしているが、それ以上の大きさになると回転楕円(だえん)体の形となり、さらに大きくなると底面の平らな饅頭(まんじゅう)形となって抵抗係数が増し、さらに大きくなると水滴に振動がおこって不安定となり、小さな水滴に分裂しやすくなる。したがって、通常観測される雨滴の最大直径は2~3ミリメートル以下で、5ミリメートル以上のものはきわめて少ない。

雨滴の大きさの測定には、光学的あるいは電気的な方法などを利用した測定器が用いられるが、簡単な方法としては、ウォーター・ブルーなどの色素をガソリンに分散させて濾紙(ろし)にしみ込ませたものを乾燥させ、これで雨滴を受けて、水滴によってできたしみの大きさから雨滴の質量を測定する方法などがある。

雨量は、一定時間に降った水の深さをミリメートルの単位で表す。測定には各種の雨量計が用いられる。一定の開口面積をもつ受水器にたまった水の量を計測するものであるが、計測を人が行うもの、また自動的に無線で通報するロボット雨量計などがある。治水や水の利用の目的のためには、1地点の雨量よりも、河川の流域に降った雨の量が重要であることが多い。これを面積雨量とよび、立方メートル単位で表すことがある。

[礒野謙治]

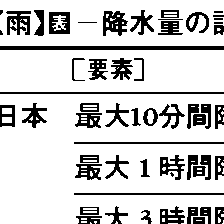

単位時間に降る雨の量を降雨強度とよぶ。これは、地表付近の大気の単位体積中の雨滴の数とその質量の積に、雨滴の落下速度を乗じた数値であるから、雨滴が大きく、大気中の雨滴の数(数密度)と落下速度が大きいほど降雨強度は強い。一般に雨はいろいろの大きさの雨滴からできているので、その粒径分布、すなわち粒径の大きさによる雨滴の数の分布が、降雨強度を直接に定める因子である。この雨滴の粒径分布はひと雨の間でも変化し、季節あるいは場所、また降雨の機構によって異なる。たとえば、雷雨のように大きな雨粒が多く、きわめて短時間に大きな雨量をもたらすものもあれば、中程度の大きさの雨滴が多数できて強い雨が降る場合もある。

降雨強度は実用上、1時間雨量(1時間に降った雨の量)で表すことが多い。しかし、一般に雨は時間的にも空間的にも変化が激しく、1時間のうちでも大きく変動することから、1分間雨量、10分間雨量などが重要となる場合もある。雨の降り方の強さを大きく分類すると以下のようになる。

●雨の強さの分類と雨量

〔微雨〕

1時間の雨量 1mm以下

1日の雨量 5mm以下

〔小雨〕

1時間の雨量 1~5mm

1日の雨量 5~20mm

〔並雨〕

1時間の雨量 5~10mm

1日の雨量 20~50mm

〔大雨〕

1時間の雨量 10~20mm

1日の雨量 50~100mm

〔豪雨〕

1時間の雨量 20mm以上

1日の雨量 100mm以上

●雨の強さの感じと1分間雨量

〔きわめて弱い雨〕

1分間の雨量 0.02mm以下

強さの感じ 注意して見ていないと降っていることに気づかない程度。地面はぬれるかぬれないほど

〔弱い雨〕

1分間の雨量 0.02~0.05mm

強さの感じ 地面はすっかり湿るが、水たまりはほとんどできない

〔並雨〕

1分間の雨量 0.05~0.25mm

強さの感じ 地面に水たまりができ、雨の音が聞こえる

〔強い雨〕

1分間の雨量 0.25~1mm

強さの感じ 地面いっぱいに水がたまる

〔とくに強い雨〕

1分間の雨量 1mm以上

強さの感じ 雨樋や下水があふれ、雨の音が激しく、窓をあけると話す声が聞きとれない程度

[礒野謙治]

雨は大気中の水蒸気が凝結して生じた雲から降ることは以前から知られていたが、雲にも降雨を伴わないものと伴うものとがあるという考察から、降雨がおこるためには水蒸気の凝結以外のメカニズムが考えられるようになった。また雲の形成に関しても、18世紀から19世紀の初頭にかけては、温度の異なる寒暖2気塊の混合によって水蒸気の過飽和を生ずることによるものとする説が支持されていた。しかしその後、このような過程によって生ずる過飽和や凝結して生ずる水の量の計算が行われ、寒暖2気塊の混合によっては降雨がおこりえないことが明らかにされた。

19世紀中ごろになると、現在知られているように、降水をもたらす雲は、水蒸気を含んだ空気塊の上昇に伴う断熱冷却の結果、水蒸気の凝結がおこることによって生ずるという考えが認められ、断熱変化の定量的な研究がイギリスのケルビンらによって行われた。このような熱力学的な研究に基づいた凝結による雲粒の大きさの増大成長の定量的な計算によると、凝結過程では雲の持続時間中に半径は、十数マイクロメートルからせいぜい数十マイクロメートルに達するだけで、通常の場合には平均10マイクロメートル程度の大きさにとどまる。したがって、凝結のみによっては、質量にしてその10万倍以上もある雨粒はできない。1933年にスウェーデンのベルシェロンTor Harold Percival Bergeron(1891―1977)は、過冷却(0℃以下)の雲粒と氷晶が共存する場合、両者の間では氷晶の飽和水蒸気圧は雲粒の飽和水蒸気圧よりも低いため、氷晶上に水蒸気の昇華がおこり、雲粒は蒸発するため氷晶が急速に成長することが、降水のおこる初期の過程であるという説を出した。大気中には零下20℃以下の過冷却雲があり、この中に氷晶が混在すると急速に成長することは、ドイツのウェゲナーの考察に基づいたものである。その後同じくドイツのフィンダイゼンW. Findeisen(1909―1945)がこの説を支持し、発展させた。一方、熱帯地方では0℃以上の雲から強い雨が降ることは、地上からの観測により推定されており、飛行機のパイロットの報告などからも知られていた。このような雨は現在では「暖かい雨」warm rainとよばれ、雲粒の衝突併合によって生ずるものと考えられている。日本などの中緯度地方でも夏季には暖かい雨が降る。

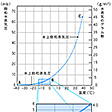

(1)降雨の微物理過程と気象条件 水面と接した空気の含むことのできる水蒸気量(飽和水蒸気圧で表すことができる)は、温度が高いほど多い(図A)。ある温度で、ある湿度の空気が上昇し断熱膨張すると、100メートル上昇するごとに約1℃冷却するから、大気の状態によって上昇気流が続けば、上昇の初めの湿度に対する水蒸気圧を飽和水蒸気圧とする温度に達する。この高度は凝結高度とよばれている。この高さ以上に空気が持ち上げられれば、水蒸気は過飽和の状態となり、後で述べる物理的な条件が整えば凝結がおこり雲粒が形成される。温度、湿度の条件が同じならば、上昇気流が強いほど、一定時間に凝結することのできる雲の水の量(最大1立方メートル中に数グラムで、通常はその10分の1以下)は多く、また上昇気流のおこる範囲が広いほど、雲のできる面積は広い。このような条件は、さまざまな規模の気象状態(大気の状態)と地形によって定まる。低気圧、前線、台風、地表面からの加熱、山岳の斜面などは、このような上昇気流をおこす原因となる。

しかし、このような種々の規模の条件は、雨を降らせる雲をつくるために必要な条件であるが、降水をおこすための十分な条件ではない。それには、雲の内部で雨粒ができて成長して落下し、そして地上に達する条件が必要である。雲や降水粒子(雨、雲、あられ、雹(ひょう)など)ができて成長する過程を「降雨の微物理過程」とよんでいる。

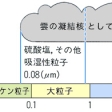

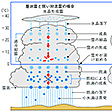

(2)降水機構――降雨の微物理過程 水蒸気を含んだ空気が上昇冷却して過飽和の状態になっても、清浄な空気の場合には飽和の4~5倍程度の過飽和にならないと雲(水滴)は発生しない。現実の大気中では過飽和度が1%以下で雲ができる。これは、大気中に吸湿性の微小な粒子が多数含まれていて、これらが凝結の心核として働き、これを中心として微水滴ができるからである。このような粒子を一般に凝結核とよぶ。凝結核には気体分子の大きさ程度のものから、半径が数マイクロメートルに達するものまでさまざまな物質の粒子があるが、大気中で雲粒をつくる凝結核は、これらのうち半径が0.08マイクロメートル程度よりも大きく吸湿性をもつもので、雲粒凝結核cloud condensation nucleus(略してCCN)とよばれている(図B)。物質としては硫酸アンモニアなどの硫酸塩を含む粒子、海水の飛沫(ひまつ)が乾いてできた海塩核などがある。1マイクロメートル以上の凝結核は少数で、海塩粒子が多く、巨大海塩核とよばれている。前述のように普通の大きさの雲粒凝結核を中心として生じた雲粒は、半径十数マイクロメートルの水滴に比較的短時間で成長するが、それ以上に成長するには長時間を要し、雲の寿命の間には雨粒程度の大きさになることはできない。降雨の過程には大別すると次の(a)(b)二つの過程が考えられている(図C-1、図C-2)。

(a)氷晶過程に始まる降雨(ベルシェロン型降雨) 上昇冷却した空気の温度が0℃以下に達しても、雲粒凝結核上に水滴のいわゆる過冷却雲粒ができるのが普通である。清浄な空気中では約零下40℃まで過冷却雲粒ができることが、1940年代の終わりに実験的にみいだされた。大気中の雲の場合には零下40℃程度まで過冷却した雲がある。大気中で氷晶ができるためには、氷をつくる中心となる核が必要で、これを氷晶核とよぶ。氷の結晶の原子の配列の格子間隔に近い格子間隔をもつ粘土鉱物、黄砂などは、比較的高い温度(零下十数℃)で氷晶核として働く。物質により作用上限温度が異なる。たとえば、ヨウ化銀は零下4℃以下で氷晶核として作用する。氷晶核には、昇華核として働く場合、水滴に接触してこれを凍結させる場合、水滴中にあってこれを凍結させる場合、などがある。過冷却した雲の中に氷晶が共存すると、水飽和水蒸気圧は同温度の氷飽和水蒸気圧よりも高いために、氷晶は急速に成長する。たとえば、零下10℃の過冷却した雲はその温度のほぼ水飽和にある(過飽和度は1%以下)から、氷晶からみれば10%の過飽和になるので、水蒸気の昇華成長速度は雲粒の凝結成長速度の数十倍以上である。このような過程で短時間で大きな降水粒子(氷晶)ができ、落下を始める。もっとも成長の速い温度は零下15℃付近である。上述の過程が氷晶過程による降水の開始である。氷晶は下層の過冷却雲の中を落下しながら成長して雪の結晶となる。結晶が大きくなると互いに衝突して付着し、多数の雪結晶の集合である雪片をつくる。0℃層を通過し、200~300メートル落下する間に雪片が溶ける。この層を融解層とよび、レーダーの電波を強く反射する。レーダーのブラウン管上に明るい層として写る場合に、これをブライトバンドbright bandとよぶ。雪片が融解してできた水滴(雨粒)は、さらに下層の0℃以上の温度の層で雲粒と衝突併合してさらに大きな水滴となり、落下の速度を増し、雲底を離れて地表に達する。雲底下は一般に湿度が100%以下であるため、雨滴は蒸発して小さくなる。砂漠などの乾燥した場所では、雲底から地表に達する間に蒸発しきって、地上に雨が降らない場合がある。

過冷却雲中で氷晶が成長し、ある程度の大きさになって落下したとき、雷雲などのように上昇気流がとくに強い場合には、過冷却雲粒の水の量がきわめて大きく、数も多いので、氷晶に衝突凍結し、氷粒をつくる。これが急速に成長し、あられとなり、さらに上昇気流が激しいときには、上昇気流に支えられて長く雲中にとどまり、衝突凍結を続け、大きな氷塊となり落下する。これが融解しないで地上まで落ちてきたものが雹である。あられや雹は、上昇気流のきわめて大きい雷雲や、寒冷前線にできる対流性の雲などから降る。

地表の気温が0℃以上であっても、氷が融解しきれないで地上に落下するときには、雪、雹、あられ、みぞれなどが降る。地表が0℃以下の温度のとき、過冷却した雨が地物にあたって凍結し、透明な氷層をつくる場合、これを雨氷(うひょう)とよぶ。また楕円(だえん)形その他の変わった形をした透明な氷粒が降ることがある。これは、すでに述べた過程でできた雨粒が地表付近に低温の気層があるときこの層中で凍結してできたもので、凍雨(アメリカ英語ではsleet、英語ではgrain of ice)とよばれる。

中緯度よりも高い緯度の地方で降る並雨より強い雨は、ここに述べた氷晶過程で始まる機構による雨が多い。

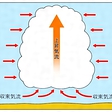

(b)暖かい雨 熱帯地方では0℃以上の温度の雲からも強い雨、スコールなどが降る。このような暖かい雲の中で、雲粒の大きさの水滴が雨滴の大きさの水滴に成長する際の機構で重要な過程は、雲粒の衝突併合である(図D)。大きな水滴は小さな水滴より落下速度が大きい。雲の中の上昇気流を考えると、雲粒は上昇気流によって上昇していても、空気に対してはそれぞれの雲粒の大きさに応じた速度で落下しているので、大きな水滴を静止したものとすれば、小さい水滴は、大きな水滴の周りの流線に沿って動く。小さい水滴の場合は、質量が小さいと流れに沿って大きな水滴をよけて通過して、大きな水滴に衝突しないものが多くなる。この衝突の割合(衝突率)はそれぞれの水滴の大きさによって決まる。衝突した小水滴が大水滴に付着併合するものとすれば、単位体積中の小水滴の数が多く、衝突率が大きいほど大水滴の成長が速い。計算の結果によれば、半径が5マイクロメートル以下の小水滴の衝突率はきわめて小さく、衝突併合成長に寄与しない。小水滴の半径が10マイクロメートルを超し、大水滴の半径が20マイクロメートル以上になると、衝突率が大きく10%程度になる。小水滴の半径が15マイクロメートルで、大水滴の半径が30マイクロメートルを超すと衝突率は50%以上になり、大水滴の半径がさらに増加すると衝突率は100%に近くなる。したがって、熱帯地方の海洋上のように、温度が高く空気中の水蒸気量が大きい地方、あるいは季節によって強い上昇気流ができるような条件があれば、雲水量が大きくなるので、なんらかの原因で半径30マイクロメートル以上の大きさの雲粒ができれば、並雨以上の雨が降ることになる。アメリカのA・H・ウッドコックは、海洋上の大気中に半径およそ1マイクロメートル以上の巨大海塩粒子が存在することをみいだし、これが雲中で凝結核として働いて雨滴を生ずるという説を発表した。その後、多くの研究者によって、このような凝結と衝突併合による降雨形成機構に関する計算が行われた。それらの結果によると、巨大海塩核が存在しなくても、条件によっては、凝結過程で生じた半径20マイクロメートル程度の雲粒の相互衝突により、半径30マイクロメートル以上の大きさの雲粒が生じて降雨をおこす可能性があるという結果が得られている。しかし、暖かい雨の形成の詳細な過程は、雲粒凝結核の数と雲の物理的構造の関係の解明、および雲粒成長の理論的研究にまたなければならない。

降雨機構を大別すると以上(a)(b)の二つの型の雨に分けることができるが、実際の降雨ではこれらの機構が組み合わさって雨が降る場合も多い。とくに夏季、日本などの中緯度地方で降る強い対流性の雲(雷雲はそのもっとも激しいもの)からの降雨の場合には、氷晶過程と暖かい雨の形成過程の両者がともに降雨の形成に重要な役割を果たしている。また、氷晶過程による雨の場合にも、0℃の層より下層の、暖かい雲の中の雨滴による雲粒の衝突併合過程が、雨滴の粒径分布や降雨強度を決める重要な役割をしている。中緯度、高緯度地方でも霧雨などの弱い雨は、暖かい雨の機構によって降ることが多い。

[礒野謙治]

気柱単位断面積の内の水分がすべて凝結して降ったと仮定したときの降水量を可降水量という。地表面から大気の上端までの気柱(断面積1平方センチメートル)可降水量を全可降水量、あるいは単に可降水量ともよぶ。全可降水量は大陸の内部や高緯度地方の冬季は少なく1~2ミリメートル程度であるが、東南アジアの夏季のモンスーンの期間やアフリカ、南アメリカなどの赤道地方では50~60ミリメートルに達する。

地球大気全体に含まれる水蒸気量の平均は約25ミリメートルである。地球全体の1年の降水量の平均は857ミリメートルであるから、大気中の水蒸気量はおよそ10日間の雨量に等しい。地表から蒸発して大気中に入った水蒸気は約10日間で入れ替わることになる。地表からの全蒸発量の84%は海洋から、また16%が大陸から蒸発する。蒸発した水蒸気は大気の流れによって運ばれ、低気圧などの大気の擾乱(じょうらん)や、山岳などの斜面に沿って昇る風により雲が生じ、前に述べた微物理的な条件が整えば雨が降る。ある地点や地域に相当量の雨が降るのは、その上空の空気の可降水量に相当する水蒸気が凝結して落ちてくることによるのではなく、水蒸気を含んだ空気が引き続いて上昇し、凝結をおこして雨となるためである。相当量の雨が降る条件は、水蒸気を含んだ空気が水平に集まって収束すること、また、空気が不安定で鉛直方向に強い上昇気流を生じ、雲が厚くあるいは高く延びて雲中に凝結する水量(雲水量)が多いことなどである。

典型的な降水雲の形成機構は次のとおりである。

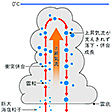

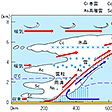

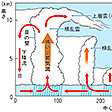

(1)低気圧に伴う温暖前線の前方では、寒気の上を暖気が前面を形成しつつ上昇しこの中に雲がつくられていく。前線より前方では、まず巻雲、巻層雲、巻積雲が形成されるが、その形成高度は高く日本などでは6キロメートル以上で、その厚さは薄く、降水はない。地表の前線に近づき温暖前線面が低くなるにしたがい雲底は低くなり雲層は厚くなる。前線から300キロメートル程度の範囲では雨か雪が降る。この場合、降雨強度の時間変化は比較的少なく継続して降る(図E-1)。

寒冷前線の場合は、寒気が暖気の下にくさび状に入り込み暖気を押し上げて暖気中に上昇気流をつくり、このため対流性の雲ができるが、この場合の降雨には強弱の変動がみられ、驟雨(しゅうう)性の雨が降り、あられや雹を降らせたり、雷雨を伴うこともある(図E-2)。

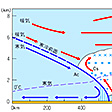

(2)積雲や積乱雲などの対流性の雲からの降雨として典型的なものは雷雨である。大気が水蒸気を多く含み、鉛直方向の不安定度が大きい場合には、雲は鉛直方向に発達して激しい雨が降り、しばしば雹を伴う(図E-3)。

(3)台風の場合は、その中心付近または中心に向かって巻いているスパイラル(螺旋(らせん))状の地域に雨を降らせる。これは、台風の中心に向かう強い気流の収束と鉛直方向の不安定度の効果によるものである。台風が日本付近に近づいたときには多湿の空気を日本列島に送り込み、前線性の雨を降らせる(図E-4)。

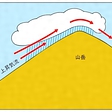

(4)山岳などの斜面に沿って、水蒸気を含んだ空気が上昇を続けて降る雨を地形性の雨という。この場合、山の高さや傾斜、斜面の方向などによって雨の降り方が異なる。一般には、低気圧、前線などの気象擾乱(じょうらん)、季節風などに伴って降り、比較的狭い地域での強い雨や集中豪雨の原因となる。地形は単に斜面に沿っての上昇気流の直接的な原因となるのみでなく、気流の収束に大きな影響をもつことがある(図E-5)。

[礒野謙治]

地球上の降水量の分布は次のように特徴づけられる。

〔1〕全体として低緯度で降水量が多く、高緯度では少ない。これは、低緯度は高温で可降水量が大きく、緯度が高くなるにしたがって低温となり、可降水量が減少することに対応している。

〔2〕大陸の沿岸地方で降水量が大きく、中心部で少ない。これも、水蒸気の供給源からの距離と可降水量といちおうの対応がみられる。しかし、降水量分布と、先に述べた降雨機構をあわせて考えると、降水量は、大気の大規模な運動である大気大循環や低気圧などの気象擾乱、それと地形などによって決まることがわかる。

〔3〕北緯0度から5度の間に降雨量の極大がある。これは、南北両半球の貿易風が収束し、気象擾乱が移動する赤道低圧帯(収束帯)の平均位置にあたる。亜熱帯にある極小は、大気大循環の下降気流のある亜熱帯高圧帯である。その極側に降水量の第二の極大があるのは、ここを低気圧が移動して雨や雪を降らせるためである。

〔4〕インドから東南アジアの夏季の季節風(モンスーン)による雨期は5月なかばから9月なかばまで続く。

[礒野謙治]

日本の降水量は季節風の影響を強く受ける。冬の北西の季節風は、日本海側に多量の雪を降らせる。北陸地方から東北地方にかけて冬季に降水量の極大がおこる。一般に暖候期に降水量が多いのは、(1)南寄りの湿った空気が日本上空に入ること、(2)梅雨などの前線の影響、(3)西から東に移動する低気圧および台風によるもの、などが理由としてあげられる。西日本は6月に雨量がもっとも多い地方があるが、太平洋沿岸では北海道を除くと9月に最大となる地方が多い。日本は世界でも降水量の多い地域である。

[礒野謙治]

雨水には多種の物質が含まれている。これらには、大気中で水蒸気が凝結あるいは昇華したときその核として働いた微粒子や、雲粒ができたのち大気中の微粒子(エアロゾル)が、雲粒に衝突してその内部に入ったもの、気体として溶入したものなどがある。このように雲の中で雨粒がこれらの物質を含んだ雲粒を併合して落下し、大気中の汚染物質その他の物質を除去する。この過程をレイン・アウトrain outとよぶ。雨滴が雲底より下で、物質を衝突や溶入でとらえて大気中の物質を除去する作用をウォッシュアウトwashout(洗浄)という。このような過程で雨は大気中の汚染物質を除去して大気を掃除する作用があるが、一方では放射性物質をはじめ汚染物質を含んだ雨は、人体や生態系その他の地物を汚染し被害を与えることがある。また降水の中には、土壌粒子、火山灰、流星塵(じん)、天然の放射性物質、水素、酸素の同位体などが含まれていることから、その物質を知ることは、上空の大気の状態、降水の機構、過去の気候(極地の氷は過去の降水が堆積(たいせき)したもの)などを明らかにする有力な手掛りとなる。

日本のように、海に近い地域の雨には海塩成分が含まれ、その濃度は内陸にいくにしたがって低く、元素比が変化する。人間活動によって放出された諸物質、とくに二酸化硫黄(いおう)が空気中で光化学反応などで酸化されてできた硫酸、硫酸塩は、工業地帯や都市域およびその風下地域の降水に含まれて降下し(酸性雨など)、人体や生態系などに影響を与える。イギリスやヨーロッパ大陸の工業地帯から放出された二酸化硫黄は、スカンジナビア半島、北欧の地域に降る雨を酸性化(酸性雨)し、その結果、これらの地方の湖水の水素イオン濃度(pH)が低下し、生態系に変化を与えつつあることが大きな問題となっている。このように雨は、遠方に発源地をもつ汚染物質を地上に運ぶので、広域の汚染、環境変化を論じるときの重要な要素である。

雨に含まれる物質の濃度は、雨の降り始めに高く、10分程度の間に急減し、その後ほぼ一定となり、降雨強度の増減に応じて減少、増大する。弱い雨のときは一般に濃度が高い。台風などの中心部や、山岳の斜面に雨を降らせながら長距離を上昇してきた空気からの雨の場合は、汚染物質の濃度はきわめて低く、雨水の比電気伝導度が蒸留水に近い場合がある。

日本では工業地帯、都市の密集した地域での降雨中の汚染物質濃度は高く、燃焼生成物ほか多種の物質を含む。自動車の排気中の窒素酸化物から生じた硝酸は、硫酸とともに酸性雨の原因となる。このほか、アルデヒドその他刺激性有機物、PCB、空中散布された農薬その他の有毒有害物質が雨に含まれて降る場合がある。

雨水にはまた地表から放出された天然の放射性同位元素が含まれている。その放射能の強さは10-13~10-17キュリー程度で約30分で半減する。大気中で行われた核爆発実験による人工放射能は広く地球大気中に広がり、落下するとともに降水粒子にとらえられて降下する。ストロンチウム90、セシウム137はそれぞれ28年、38年という長い半減期をもつため人体に長くとどまり害を与える。

[礒野謙治]

通常の雨の電荷量は1立方センチメートル当り1esu(静電単位。電気量を表す単位)以下で、平均すると正電荷のほうが負電荷より10~50%多い。個々の雨滴のもつ電荷は10-4esu程度である。驟雨(しゅうう)性の雨では電荷量が多く、その10倍の程度となり、雨粒によって地上に運ばれる電気量は負電荷のほうが多い。雷雨の場合には個々の雨滴の平均電荷は10-2esu、雨全体としては平均で2esu程度で最大時にはその10倍以上になる。雷雨の電荷の符号は正負に頻繁に変化するが、全体としては正のほうが多い。

[礒野謙治]

雨の降り方、すなわち降雨強度の変化、持続時間、降雨域の広がり、雨滴の粒径分布などは、降雨をおこす気象擾乱の種類、強さ、季節、地形などによって大きく異なる。短時間に多量の雨の降るのを強雨(きょうう)といい、強い雨がある程度の時間続いて全降水量がきわめて多くなった場合には豪雨という。1957年(昭和32)7月25~26日、長崎県諫早(いさはや)地方には1100ミリメートルの豪雨があった。このときの豪雨域は狭く40~50平方キロメートル程度であった。このように比較的狭い地域で1日数百ミリメートル以上の雨が降ることがあり、これを一般に集中豪雨とよんでいる。この場合の降雨強度も強く、1時間に数十~100ミリメートル以上のこともある。これは気象擾乱と地形の効果が重なっておこるもので、梅雨の末期にしばしばおこり、土石流、山崩れ、崖(がけ)崩れ、洪水などの被害、人命の損失、家屋の倒壊や流失、造成物の破壊などを引き起こす。その降水機構の詳細については明らかにされていない点もあるが、上層冷気気流の流れ込み、下層に南方海上から湿った気流が舌状に入り込み(湿舌(しつぜつ))不安定となり、地形の影響を受けて、上昇気流と気流の収束が重なるときにおこる場合がしばしばある。

長雨(ながあめ)、霖雨(りんう)は何日も長期間降る雨で、日本では6月から7月の上・中旬、9月中旬から10月なかばにかけて日本列島の南岸沿いに前線が停滞して、低気圧が西から東に続いて通過するときに雨の日が続く。これをそれぞれ梅雨、秋雨(秋霖)とよぶ。

雨があまり強くもならず弱くもならず続けて降るのを地雨(じあめ)という。層状に連続した雲から降る雨で、春雨や梅雨は地雨である。これに対し急に降り出して短時間で降る雨を驟雨(しゅうう)、にわか雨という。この雨は鉛直に伸びた対流性の雲(積雲、積乱雲)から降る。夏の夕立はこの例である。

晩秋から冬にかけて、昼夜の別なく、また晴曇に関係なく降るにわか雨を時雨(しぐれ)という。糠雨(ぬかあめ)、小糠雨は音もなく降る雨で、霧雨、細雨、微雨などともよばれるきわめて小さい水滴の雨で、気象観測法で定義された霧雨、あるいはこれよりも大きな水滴を含むものとも考えられる。樹雨(きあめ)は濃霧のとき森林の樹木の葉から落ちる大粒の雨で、その量はかなり多い。

雨足は、雲底から下方に向かって長く垂れてみえる水滴の集まりで、とくに驟雨が通過するときによくみられる。雨滴の大きさに達した水滴が雲底下の未飽和の空気中を蒸発しながら落下しているもので、場合によっては地上に達することもある。一般には通過していく雨をいう場合もある。

[礒野謙治]

雨は農業、土木その他人間生活と密接な関係があるので、雨量の測定は昔から行われていたと考えられる。記録に残っている雨量観測でもっとも古いものは、紀元前4世紀のインド・マウリヤ王朝の宰相カウティリヤKautilya(一名チャナキャChanakya)が著した農事に関する記述のなかにある、インドにおけるいくつかの地点の平均雨量の記述である。また、朝鮮王朝(李氏(りし)朝鮮)4代の王世宗(在位1418~1450)は、径約20センチメートル、高さ30センチメートルの銅製の円筒形の測雨器で雨量を観測させた。しかしソウル(漢城)の雨量のデータは1770年ごろからのものは残っているが、それ以前のものは欠けている。中国では15世紀、ヨーロッパでは17世紀に雨量計が考案され、測定が行われた記録がある。イギリスの物理学者R・フックが雨量計を用いて計測したデータは、いまも保存されている。現在信頼できる雨量のもっとも長期にわたってのデータは、イギリスのキュー観測所のもので、1697年からのものが残されており、このデータは降水量の長期変動を示すものとしてしばしば引用されている。

日本では18世紀初めの享保(きょうほう)年間(1716~1736)に、江戸幕府第8代将軍の徳川吉宗(よしむね)が、江戸、駿府(すんぷ)、長崎などで雨量を計測させたといわれているが、その記録は現在まで伝わってはいない。日本の近代測器による気象観測は1875年(明治8)6月1日からで、気象庁の前身である東京気象台で始められた。このように世界的にみると、雨量の近代的観測方法による歴史は比較的浅く、雨量の地域的変動がきわめて大きいので、雨量の長期変動を論ずる場合困難がある。

[礒野謙治]

雨量を測定するために、その目的に応じて種々の雨量計が考案され、使用されているが、特殊なものを除いては、一定の開口面積をもつ円筒の中に入った雨水を集め、その容積を測るものである。雨量計に入る水の量は、風や付近の地形、建物の影響を受けやすいので、ある地点付近の代表的な雨量を測定するためには、雨量計の設置場所を選ぶ必要がある。

雨滴はマイクロ波を散乱させる性質をもっているので、レーダーにより雨域を観測することができる。雪の反射率は雨粒に比べて小さい。反射のエコーの強さは直径の6乗と単位体積中の雨滴の数に比例する。通常の気象用レーダー(波長5~10センチメートル)は雲によってはほとんど反射されない。したがって気象レーダーで観測されるのは雨(降水)であって雲ではない。雨によって雨滴の粒径分布が異なるが、同じ降雨程度の雨を比べると、大きな雨滴を相対的に多数含む雨ほどその反射エコーは強い。したがって、レーダーにより雨の強さを知るためには、雨滴の粒径分布の知識が必要である。レーダーによって広範囲の降雨域や、上空から雨、雪、あられ、雹(ひょう)などの降水の落下の模様を知ることができる。またドップラーレーダーDoppler radarを用いると、上空の降水粒子の落下速度をはじめ、雨滴の大きさ、降水粒子の種類などのほか、水平方向の降水粒子の速度から上空の風速を知ることもできる。レーダーによって刻々に降水域の移動や変化を知ることができるので、短期間の雨量の予測をはじめ、低気圧、前線、台風の移動などの予報にきわめて有用であり、降水機構の解明に有力な手段として用いられている。

人工衛星による雲の観測はきわめて広い領域の気象擾乱(じょうらん)や雨域の位置とその移動、変化を推定するための情報を与える。現在の気象衛星は、昼間は可視光、夜間は赤外線で雲の分布を観測し、雲から放射される赤外線の測定から雲頂の温度を知り、さらに雲頂の高度を推定することができる。将来は、レーダーのように人工衛星から電波を出し雨粒などの降水粒子からの反射波を受け、降水の状態を直接観測できるようになるであろう。同じ遠隔測定であっても、レーダーと気象衛星はそれぞれ異なった特長をもっているので、これを組み合わせて広域の降雨観測を行う方法の研究が進められている。日本では全土に17キロメートルごとの細かい地域気象観測網が張られ、刻々に降水の状態を知ることができる。これらの情報により、とくに集中豪雨などのように狭い地域に急速に発達する雨の短期予報の精度が向上するであろう。レーダーや人工衛星による観測は降水そのものの物理量の直接観測ではないから、これから降水の強さなどを知るためには、その解析の基礎となる知識や他の方法による観測が必要である。

[礒野謙治]

科学的な方法によって人工的に雲の状態を変え、降水を開始させて降水量を増やす最初の実験は、ラングミュアらアメリカのゼネラル・エレクトリック社(GE)の研究者によって、1946年(昭和21)に行われた。その原理は、ウェゲナーとベルシェロンによる氷晶過程(ウェゲナー‐ベルシェロンの氷晶説)に始まるものである。降雨過程を人工的に実現するにあたり、現在、主として行われている方法は、同研究所のシェーファーVincent J. Schaefer(1906―1993)が発見したドライアイス塊による方法と、ボンネガットBernard Vonnegut(1914―1997)が発見したヨウ化銀など高温で氷晶核として作用する物質の煙を過冷却雲中に散布して氷晶をつくる種まき(シーディング)法である。このほか、巨大凝結度として吸湿性物質を散布する暖かい雨の増雨実験なども行われているが、現在のところ実用的な増雨効果は期待できない。

自然の大気中には、雲に含まれている降水粒子を、すべて降らせることができるために十分な数の氷晶核がないと考えられている。一方大気中に生じた氷晶の数が多すぎると、過冷却雲の中の雲水が多数の氷晶に与えられるので、個々の氷晶の成長速度が小さくなる。これをオーバーシーディングoverseedingという。降雹(こうひょう)の抑制には、雹が形成される雷雲の上部の濃密な過冷却雲の部分に、飛行機やロケットでオーバーシーディングを行う方法がとられている。増雨に適当な氷晶核数は場合によって異なるが、1リットル中に数個程度と考えられている。氷晶の成長速度は、過冷却雲の温度、厚さ、上昇気流の強さ、自然・人工氷晶数などによって異なる。さらにこれが成長して雨粒になり、降雨量が増加するためには、雪片の形成や雲粒の併合による成長が必要である。したがって、シーディングの効果は、雲の構造や状態、寿命などのほか、種まきの位置や継続時間によって異なる。

実質的な増雨は、雲が厚く過冷却雲が十分発達しているときにのみ期待できる。人工増雨の効果を判定することには、種々の困難がある。相似した雲あるいは気象条件の場合でも、雨雲の変動幅はきわめて広く、また自然に放置した場合の雨量を正確に予測するのはむずかしいからである。寒冷期の低気圧性の雨や、地形性の雨で10~20%の増雨が認められるという1956年のアメリカ科学院の検討結果もある。効果の評価に適切に計画された長期にわたる実験が必要である。また種まき法による台風のコントロールなどの大規模な気象現象の改変の実験が試みられた。種まき法は、気象状態の改変にエネルギーをほとんど用いず、雲の中に潜在的にあった不安定を顕在化し、降水過程や気象状態の変化をおこすという利点がある。

増雨などの気象改変にはいくつかの重要な問題がある。増雨は、ある地域をとっても、その住民の生活や産業に与える影響が異なり、利益の相反する場合もある。一地域の増雨は他地域の減雨となる可能性もある。台風の制御が実現するならば、進路の変更により利害が対立し、災害が減じても水資源を失う可能性もある。さらに、1971年アメリカがベトナム戦争で、雨期の増雨による物資の供給の遮断を企てた、戦争への利用がある。このような自然におこる気象、気候、地震、潮汐(ちょうせき)、海流、生態系のバランスなどの過程を人工的に変化させる技術を戦争目的に利用するなどの環境兵器の使用を禁止する条約が、1976年ジュネーブの軍縮会議で提案、決議されたが、日本も1982年(昭和57)これを批准した。

[礒野謙治]

古今東西にわたる雨の観察記録は比較的多い。次の雨は、珍しい現象として比較的知られるものである。

(1)天泣(てんきゅう) 雲の見えない空から降る雨で、中国では清雨という。遠方の雲あるいは前に上空にあった雲から降った雨が蒸発しながら降る現象であるが、目に見えない薄い雲から降る雨と考えられる。

(2)怪雨 種々の水溶性、不溶性物質とともに降る雨。ときには魚、カエル、カタツムリ、アリなどの生物や、穀物、木の実、花粉などの物体が雨とともに、あるいは単独で降る。

(3)泥雨(でいう) 土砂が雨に混ざって降るもので、これは中国の黄砂(こうさ)やサハラ砂漠の土などが風に巻き上げられて降るものである。冬から春にかけて北陸地方の沿岸部などで雪に混ざって黄砂が降ることは珍しくはない。また血色を帯びた血雨(けつう)とよばれる雨も泥雨の一種である。黒色の黒雨(こくう)は工業地帯や都市の煤煙を混えた雨である。

[礒野謙治]

水は人間生活のあらゆる面に重要であり、降水量の多少は人間の生活様式や産業に大きな影響を与える。日本は世界でも降水に恵まれた所である。一方、河川が短く急流で、降雨は速やかに流下する。山岳地帯の積雪は降水の貯蔵庫として重要な働きをする。降水を計画的に利用するために多数のダムがつくられている。これを効率よく利用するためには、降水量の正確な長期予報が必要であるが、気象の長期変動の機構にはいまだ明らかにされていない点が多い。

世界には、雨に恵まれて森林が繁茂し、農業生産に適した地域がある一方、雨が少なく砂漠やステップ地帯となっている地域がある。しかし、乾燥の程度は降水量だけによるのではなく、蒸発散量の影響が大きい。これは、たとえば地球上の緯度による森林の繁茂状態にも現れている。降雨は岩石を物理的、化学的に侵食し、地形を変え、土質を変化させる。アメリカやロシアなどの広大な耕土の劣化が世界の食糧生産の立場からも憂慮されている。巨大なダムなどの建設は用水を確保するために役だつと同時に、付近の地表の被覆状態を変え、降水や蒸発散量のバランスを変化させ、環境を悪化させる場合もある。一般に人間の活動により、意図しないか、あるいは予期しない降雨の変化がおこる場合がある。日本の都市の発達によって、霧雨の日数が近年増加したという報告もある。またアメリカでは、人間活動による都市周辺地域の気象変化に関する大規模な観測研究が行われ、風下地域での雨量の増加などが報告されている。

豪雨や長雨は、河川の氾濫(はんらん)、土石流、山崩れ、崖崩れなどの災害をおこす原因となる。黄河やナイル川の氾濫は有名である。日本でも古来、洪水などの水害に多くみまわれた。治水はそのときどきの支配者のもっとも大きな事業の一つであった。一方、木曾(きそ)川の西の長良(ながら)川、揖斐(いび)川の間に挟まれた地域に、水防のための輪中(わじゅう)とよばれる集落水防組織がある。日本は台風や低気圧、それに前線の影響による豪雨によって毎年大きな災害を被っている。

[礒野謙治]

日本列島は台風地帯に位置し、またときおりの季節風にも複雑な変化があるため、四季を通じて雨が多く、しかも多彩な変相を呈している。氷雨(ひさめ)、糠雨(ぬかあめ)、五月雨(さみだれ)、夕立、時雨(しぐれ)、そばえ(通り雨)など雨の異名のきわめて多いことにも、日本人の雨に寄せる関心の深さがしのばれ、また古くからそれは文芸の主要テーマともなっていた。とくに水稲栽培を中枢とする日本農業では「用水」の確保が絶対要件ゆえ、雨に対する農民の関心はとくに強く、降雨を神霊の「恵み」とし、「五風十雨(ごふうじゅうう)」ひたすら「順気」を祈る伝統をおのずから生じた。とりわけ田植はあたかも梅雨時節にあたるので適度の降雨を祈るに切なるものがあり、また初田植(サオリ)、田植じまい(サノボリ)などにはかならず雨が降るという伝承も広く生じ、そのほかにも「雨の忌(いみ)」にかかわる伝承はいろいろあり、古語の「雨つつみ」も5月の「忌ごもり」と解される。旧5月28日を「虎(とら)が雨」の日とよび、この日かならず雨が降るのは、仇討(あだうち)に向かう曽我(そが)十郎との別れに流した「大磯(おおいそ)の虎御前」の涙の「名残(なごり)の雨」だという伝承も、田植月の終わりの祭りの痕跡(こんせき)のようだ。ともかく、降雨を久しく神霊降臨のしるしとも信じてきたのである。

七夕(たなばた)、山神祭、大師講などの祭日にかならず降雨があり、あるいは雨風激しい荒れ模様になるという伝承も同趣のものであろう。とくに干魃(かんばつ)に際会しての「雨乞(あまご)い」の習俗は多彩な姿を示して全国に分布する。「種水もらい」と称して特定社寺境内などの「霊水」を汲(く)み、遠路村に運び込んで祈祷(きとう)したり、あるいは山上に大火を焚(た)いて雨をよんだり(千駄焚き)、また竜神、水神の住むと伝える淵(ふち)や滝つぼに汚物を投げ入れて神を怒らせ雨を降らせるなど、種々の形で共同祈願が行われてきた。ただし日本では雨自体を神格化することはなく、むしろそれを竜神、雷神、水神など諸神霊出現の兆しとしたり、あるいはその霊威の啓示と観じてきた。一方、過度の降雨はまた農作を損ない、あるいは一挙にそれを押し流す「水害」をもたらすので、いわゆる「日乞い」の祈願も広く行われてきた。正月や節分の予祝儀礼に月々の天候を占う習俗(ヨダメシ)の類も広くみられ、また村鎮守の春祭には1年の「順気」を祈る例でもあった。なお、多雨多湿の風土は日本人の住居や服装にも特異な様式をおのずから付与してきたことも忘れがたい。

[竹内利美]

文学作品ではすでに『日本書紀』や『風土記(ふどき)』などにもみえるが、『古事記』には伊吹(いぶき)山の神が「大氷雨(おほひさめ)」を降らして日本武尊(やまとたけるのみこと)を悩ました例があり、『万葉集』では「雨」「小雨(こさめ)」「春雨(はるさめ)」「氷雨」「村雨(むらさめ)」「長雨(ながめ)」「時雨(しぐれ)」「夕立」などと細分化されている。平安時代になると一段と洗練され、『古今集』では「五月雨(さみだれ)」が加わって、「雨」「春雨」「長雨」「時雨」などの例がみられ、「長雨」にもの思いの「眺(なが)め」を掛ける用法が一般化し、「徒然(つれづれ)のながめ」という類句も生まれた。所在ない五月雨の長雨が続く時節は、『和泉(いずみ)式部日記』などにみられるように恋歌の贈答の好機であり、『源氏物語』の「雨夜の品定め」も催された。「時雨」は紅葉を染め散らすものと考えられ、晩秋から初冬にかけての代表的な歌材となった。涙の比喩(ひゆ)としても和歌にしばしば詠まれ、恋の苦悩を表す「身を知る雨」という成句もある。にわか雨は「肘笠雨(ひじがさあめ)」(『源氏物語』須磨)などとよばれるが、『大和(やまと)物語』の良岑宗貞(よしみねのむねさだ)(遍昭(へんじょう))の話のように恋の芽生える契機でもあった。能因の祈雨の歌(『俊頼(としより)髄脳』)など、雨乞いに関する説話も多い。「卯(う)の花くたし」「梅の雨」「横時雨」など、歌語から季語へといよいよ季節感や美意識が付け加えられていく。

[小町谷照彦]

雨は人間の生存にとってはもちろん、その食料となる動物、植物の生育にも不可欠なものでありながら、少なすぎると干魃、多すぎると洪水をおこすため、雨に対する願望と畏怖(いふ)が、雨に関する多くの信仰、儀礼、神話、伝説などを生んでいる。厳しい自然条件のもとで暮らすアフリカの採集狩猟民サンにとって雨はきわめて重要で、雨は月の神によってもたらされると考え、月に向かって雨を乞う儀礼を行い、また雨そのものも信仰の対象となっている。雨ははっきりした神格を備えてはいないが、雨は人に水を与え、食用植物や草食動物を育てるという恵みをもたらすとともに、嵐(あらし)や雷によって災いももたらすと考えられ、崇拝されると同時に恐れられている。雨の怒りに触れると旋風に巻き込まれ、人間がカエルやヘビ、星や花に変えられてしまうとされている。

多くの社会で、雨量をコントロールするため雨乞いの儀礼、ときには日乞いの儀礼が行われる。「ノアの箱舟」の物語をはじめとして世界に広く分布している洪水神話は、大雨の恐ろしさを語っている。南米アマゾンのデサナ人の神話では、創造主太陽とその娘の近親相姦(そうかん)のため、世界は混乱の時代に入り、悪がはびこったので、太陽は大洪水と大火を送って世界を破壊し、その後、生き残った者によって現在の秩序ある社会が生まれた。ここには、近親相姦→無秩序・混乱→洪水→新しい秩序ある世界、という図式がみられる。東南アジア各地の洪水神話では、洪水→近親相姦(または人間と動物の交わり)→現在の社会、となっている。これらの神話で洪水(大雨)は、古い世界の破壊と新しい世界の創造に重要な役割を果たしており、雨のもつ破壊と創造の二面性が現れている。そのため雨の神はしばしば善神であると同時に悪神である。雨の神は、メキシコのアステカ文化やマヤ文化のように雨そのものが神格化されている場合もあるが、多くの場合、雨は至高神、天神、水神の活動の結果と考えられ、水辺にすむカエル、ヘビなどの動物は雨神や水神の化身、家来、あるいは雨と関係の深いものとされる。ヨーロッパでは特定の鳥や昆虫の行動を雨の前兆とする地域が多い。なお、晴れているのに雨が降る、いわゆる天気雨を日本ではキツネの嫁入りというが、ヨーロッパでも悪魔や魔女の活動と関係づけられ、不吉な現象とみなされる。

[板橋作美]

『岡田武松著『雨』改訂版(1951・岩波書店)』▽『礒野謙治著『雨の科学』(1961・恒星社厚生閣)』▽『B・J・メイソン著、大田正次・内田英治訳『雲と雨の物理』(1977・総合科学出版)』

〈ウ〉

〈ウ〉 〈あめ〉「

〈あめ〉「 〈あま〉「

〈あま〉「

〕に百五十字を収め、別に雲部がある。

〕に百五十字を収め、別に雲部がある。 hiuaは同声。

hiuaは同声。 を舞って祈った。

を舞って祈った。

雨・陰雨・雲雨・煙雨・檐雨・簷雨・過雨・甘雨・寒雨・喜雨・旧雨・急雨・峡雨・苦雨・好雨・江雨・紅雨・香雨・降雨・豪雨・黒雨・穀雨・細雨・山雨・残雨・糸雨・時雨・慈雨・疾雨・秋雨・愁雨・驟雨・宿雨・小雨・

雨・陰雨・雲雨・煙雨・檐雨・簷雨・過雨・甘雨・寒雨・喜雨・旧雨・急雨・峡雨・苦雨・好雨・江雨・紅雨・香雨・降雨・豪雨・黒雨・穀雨・細雨・山雨・残雨・糸雨・時雨・慈雨・疾雨・秋雨・愁雨・驟雨・宿雨・小雨・ 雨・凄雨・晴雨・繊雨・多雨・長雨・朝雨・凍雨・梅雨・白雨・麦雨・飛雨・微雨・氷雨・風雨・紛雨・暮雨・法雨・密雨・霧雨・猛雨・

雨・凄雨・晴雨・繊雨・多雨・長雨・朝雨・凍雨・梅雨・白雨・麦雨・飛雨・微雨・氷雨・風雨・紛雨・暮雨・法雨・密雨・霧雨・猛雨・ 雨・沐雨・夜雨・雷雨・涼雨・緑雨・淋雨・霖雨・連雨・

雨・沐雨・夜雨・雷雨・涼雨・緑雨・淋雨・霖雨・連雨・ 雨・和雨

雨・和雨