デジタル大辞泉

「駒ヶ岳」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

駒ヶ岳

こまがたけ

渡島半島の中央から東に延びる亀田半島の付根にそびえる山。渡島富士とよばれる。山裾は内浦湾(噴火湾)の南岸に緩やかに流れ下る。標高一一三一メートルの成層活火山で、山頂を基点に亀田郡七飯町、茅部郡鹿部町・砂原町・森町の二郡界、四町の境界となっている。山容は南西に剣ヶ峯(一一三一メートル)が天を突き、東側にある火口の南に馬ノ背が延び、南東に隅田盛(八九二・二メートル)、さらに南東の山麓に東円山(四八一メートル)が広大な裾野を延ばしている。剣ヶ峯の北に駒ノ背があり、その北東に明治火口・安政火口・昭和火口が続き、火口北壁となる砂原岳(一一一三・二メートル)がそびえる。剣ヶ峯の北に西円山(五二八メートル)がある。活火山Aランクとして常時観測火山に指定されている。大沼国定公園の一部をなし、南麓にある堰止湖大沼・小沼・蓴菜沼の景勝は新日本三景の一。山頂馬ノ背の眺望は約二〇キロ先に函館山をながめ、はるか海峡の左に下北、右に津軽半島をみる。北側は視界に内浦湾と対岸室蘭の港町と胆振・日高の山々、西側は茅部・山越と檜山の連峰をみる。

駒ヶ岳

こまがたけ

胆沢郡金ヶ崎町と和賀郡和賀町の境界にあり、標高一一二九・八メートル。駒形山・馬峰山ともいう。焼石火山群に属し、輝石安山岩からなり、北麓の夏油川沿いの和賀町に夏油温泉、東麓の金ヶ崎町に高野原・六原などを含む扇状地が広がっている。栗駒国定公園の一環をなしている。登山路は和賀町岩崎口、金ヶ崎町高野原口・同永岡口の三路がある。駒ヶ岳や周辺の経塚山(一三七二・六メートル)、鷲ヶ森山(一二〇七・四メートル)、鞍掛森山(九四一・八メートル)などの諸山はともに旧噴火山の外輪山で、夏油温泉は旧噴火口の一部に湧出したものとの説がある。これから考えて駒形山の称は、これらの山々の総称で、現在駒ヶ岳山頂にある駒形神社奥宮(近世の称は馬頭観音堂)が古くは龍頭山馬峰寺ともいわれ、初め経塚山(大日岳ともいう)に鎮座していたと伝えるのは、経塚山がこれら諸山のなかで最高峰であったためと思われる。

駒ヶ岳(木曾駒ヶ岳)

こまがたけ

木曾山脈(中央アルプス)の主峰で、木曾郡と上伊那郡の境にあり、標高二九五六メートル。木曾駒ヶ岳ともいうが、伊那地方では赤石山脈北端の甲斐駒ヶ岳を東駒ヶ岳とよぶのに対して西駒ヶ岳とよんでいる。本岳近くに前岳・中岳・宝剣岳などがあり、ほぼ等高度の山峰が連なり、雄大な山容をみせている。山頂東側には千畳敷カールや濃ヶ池の氷食地形がみられる。

文献上の初見は、建長三年(一二五一)二月六日の藤原能綱譲状案(工藤文書)で四至境に「こまがたけ」の山名がみえる。

山名の起りは馬との関係が考えられ、山の形、残雪の形、雪解けによる岩肌の形、山頂の岩の形などが馬に似ているところから名付けられたもので、特に残雪の形や雪解けにより現れる岩肌の形が馬に見えるようになることが農事に関係づけられていた。

駒ヶ岳

こまがたけ

白州町と長野県にまたがる山。標高二九六五・六メートル。甲斐駒あるいは甲斐駒ヶ岳の呼称が一般的。全山が花崗岩からなり、山容は峻厳でとくに山頂部は鋭利な円錐形の岩塊をなす。南アルプス諸峰のなかでもひときわ目立つ存在である。山名の由来について文献の記すところをみると、聖徳太子にまつわる伝聞を載せるものが多い。「相伝豊聡王所畜驪駒飲是渓而生」(峡中紀行)、「聖徳太子、金蹄駒を召され、此絶頂に降り玉ふ」(裏見寒話)、「厩戸王ノ驪駒此山ニ産育セルコトヲ俚説ニ伝タリ」(甲斐国志)、「古時厩戸王の麗此山中より出しと云伝ふ」(甲斐叢記)などであるが、馬と聖徳太子が密接に関係するのは、馬と厩戸王(聖徳太子)との音が同じ響きを有するところからくる後世の解釈にほかならない。

駒ヶ岳

こまがだけ

魚津市と宇奈月町にまたがり、立山連峰の北部にそびえる。標高二〇〇二・五メートル。「三州測量図籍」に位置が明記され、「三州地理志稿」は「黒部川陀志乃谷ノ水源ニ在リ」と記す。新川郡沼保村(現朝日町)の十村役伊東彦四郎は、この山にちなみ庵室を駒峯庵と号したという。京都の国学者富士谷御杖は彦四郎の話を聞いて文政四年(一八二一)に「駒峯 の記」を著し、「駒がたけといふ山はたち山のねつづきにて、よつの時おなじからぬながめ、こと山にまされるを、ふりつもれる雪の消残りたるが駒のかたちしたるぞ此山の名のことのもとなるとなむ」と記し、残雪に基づく山名由来に興味を示した。

の記」を著し、「駒がたけといふ山はたち山のねつづきにて、よつの時おなじからぬながめ、こと山にまされるを、ふりつもれる雪の消残りたるが駒のかたちしたるぞ此山の名のことのもとなるとなむ」と記し、残雪に基づく山名由来に興味を示した。

駒ヶ岳

こまがたけ

岩手郡の北西部に位置し、岩手・秋田両県にまたがるコニーデ式の休火山。那須火山帯に属し、秋田駒の名でも知られる。女目岳(一六三七・四メートル)、男岳(一六二三メートル)、女岳(一五一三メートル)などからなる火山群の総称。正保国絵図に駒ヶ嶽とみえ、北側に山が描かれ「二階ハブ」とある。山名の由来は、春五月から六月にかけて、山腹の残雪の姿を奔馬に見立てたものという。「奥々風土記」に「雄駒箇嶽」とみえ、「雫石里の正西、群山の中に立て、国見峠につゝきたる、是もいみしき高山なれは、つねに雪いと白く降れり」などとある。「邦内郷村志」に雄駒嶽とみえ、「城府正西岩手郡滴石税官所鷲嶺山西、里人相伝、此山中魍魎鬼類之棲処、甚多怪異、故自昔至于今、無登山而見其境者、尋常人間不通之地也、最峻高絶壁四時有雪、自是羽州秋田堺」などと記す。

駒ヶ岳(甲斐駒ヶ岳)

こまがたけ

赤石山脈(南アルプス)北部の長野・山梨両県の境にあり、標高二九六六メートル。

文化一四年(一八一七)調製の木師御林山絵図(「黒河内史料」上伊那誌)によると白崩岳と駒ヶ岳の名が併記されているが、文化九年成立の「伊那志略」の入谷の部に「白崩嶽 在黒河内、甲信之境也、甲斐称駒嶽是也、甲斐名勝志曰、上有巌数千仞、迂回至絶頂、則平坦十余歩、安措石仏観音」とあり、伊那では白崩岳、甲斐では駒ヶ岳とよんだ。また「長野県町村誌」の長谷村の山の部に、「赤河原岳 大いに嶮岨にて、高さ六百八十四丈、(中略)村の辰の方にあり。東南は甲斐国岳に連る。(中略)村より左へ折れ、黒川谷を経て、赤河原より上る」とある。

駒ヶ岳

こまがたけ

燧ヶ岳の北東方にそびえ、檜枝岐村のほぼ中央部に位置する。標高二一三二・四メートル。東側を檜枝岐川が北東流し、川沿いに集落がある。山頂付近に池塘があり高山植物が多い。山容が美しく、残雪期に駒の形の雪形がみられる。「会津風土記」に「五峯綿延五十里許、残雪成駒様」とあり、「会津鑑」にも同様の記述がある。異称として会津駒ということもある。南の鞍部に大津岐峠があり、大津岐川沿いに下って只見川に出る。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

Sponserd by

駒ヶ岳(甲斐)

こまがたけ

山梨・長野県境、赤石山脈(あかいしさんみゃく)北部の高峰。標高2967メートル。黒雲母花崗(くろうんもかこう)岩からなる。甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ)、甲斐駒などともよばれ他地方の駒ヶ岳と区別する。北および東斜面に大構造線が走り、きわめて急峻(きゅうしゅん)な山である。主峰の東方に摩利支天(まりしてん)、北西に坊主(ぼうず)山の2岩壁をもつために、見る方向により著しく山容を異にする。駒ヶ岳からの稜線(りょうせん)は北西に南アルプスの奇山、鋸(のこぎり)山に至るもののほかに、南の駒津岳から南東に延び、仙水峠を経て鳳凰(ほうおう)三山、さらに夜叉神(やしゃじん)峠方面に至るもの、駒津岳からさらに南に延びて北沢峠を経て仙丈ヶ岳に至るものがある。独立峰であり、南アルプス、富士山、八ヶ岳(やつがたけ)、中央・北アルプスの展望台としても知られる。巨大な岩壁をもち、高山植物(ゴゼンタチバナ、ミヤマエンレイソウなど)にも恵まれ登山者も多い。古来信仰の山で登山コースは山梨県北杜(ほくと)市白州(はくしゅう)町方面からとられたが、最近では広河原(ひろがわら)から南アルプス林道を通り、北沢峠、あるいは仙水峠経由が一般的となっている。

[吉村 稔]

駒ヶ岳(木曽)

こまがたけ

長野県の南西部、中央アルプス(木曽山脈(きそさんみゃく))の主峰。南アルプスにも同名の山があるため区別する意味で木曽駒ヶ岳ともよぶ。あるいは南アルプスの東の駒ヶ岳に対し西駒ヶ岳ともいう。標高2956メートル。丸みをおびた女性的な山で、支峰の宝剣(ほうけん)岳(2931メートル)や伊那(いな)前岳、木曽前岳などに囲まれている。山頂近くにはヒメウスユキソウやオヤマノエンドウ、タカネシオガマなどの高山植物が多い。宝剣岳の南東面には典型的なカール地形があって千畳敷カールとよばれ、1967年(昭和42)夏にカールの末端近い2611メートルの地点までロープウェーが完成したため、駒ヶ岳登山はきわめて容易になった。ロープウェーの発着地しらび平まで駒ヶ根駅からバス1時間。駒ヶ岳を中心とする中央アルプスは、中央アルプス国定公園に指定されている。

古くから信仰の対象となり、1532年(天文1)徳原長大夫(とくはらちょうだゆう)が山頂に保食(うけもち)大神を祀(まつ)ったと伝えられ、現在駒ヶ岳神社奥宮がある。また、山頂の北東部のカールにできた濃ヶ池(のうがいけ)には、日照りの夏に池畔で騒音をたてると雨が降るとの伝説があり、近世末、麓(ふもと)の人々が雨乞い(あまごい)に登山することがたびたびあったという。伊那側の登山口に駒ヶ根高原が、木曽側に木曽駒高原があり、ともに観光保養地やゴルフ場、キャンプ場などになっている。

[小林寛義]

駒ヶ岳(北海道)

こまがたけ

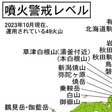

北海道南西部、渡島(おしま)半島の東岸にある山。標高1131メートル。安山岩質の成層火山で、東日本火山帯に属する活火山。頂上に東西2キロメートル、南北1.5キロメートルの東に開いたU字形のカルデラがあり、北側の砂原(さわら)岳、西側の最高峰の剣ヶ峰、南側の隅田盛(すみだもり)などがカルデラ壁となって取り囲んでいる。北方から望むと富士山形で、渡島富士と称される。更新世(洪積世)末期に成層火山が形成されたが、現世初頭(約1万年前)から、カルデラをつくった頂部の崩壊や、軽石を噴出する爆発的な噴火を繰り返してきた。

1640年(寛永17)には、山体崩壊―岩屑なだれ―津波によって、北側の内浦湾沿岸では水死者700余人を出した。以後十数回噴火し、1856年(安政3)には火砕流(軽石流)で死者20余人を出し、1929年(昭和4)にも大爆発と火砕流で被害を出した。中規模の噴火は1942年にもおきた。有史以後の噴火は、頂部の馬蹄(ばてい)(U字)形カルデラ内でおき、同カルデラ壁沿いや底部亀裂(きれつ)の内部には噴気孔が現存する。1996年(平成8)から2000年まで小規模な噴火が6回発生した。南側山麓(さんろく)の景勝地の大沼、小沼などの湖沼や湿原は、1640年の山体崩壊による岩屑なだれ堆積(たいせき)物が折戸川(おりとがわ)をせき止めて生じたものである。札幌地方気象台が常時火山観測中。頂部から大沼、小沼にかけての一帯は大沼国定公園。JR函館(はこだて)本線駒ヶ岳駅から徒歩約4時間で登頂できるが、2013年現在、山頂付近は入山規制中で、標高約900メートルの「馬の背」付近までは登ることができる。

[諏訪 彰・中田節也]

駒ヶ岳(神奈川県)

こまがたけ

神奈川県南西部、足柄下(あしがらしも)郡箱根町のほぼ中央にある山。標高1327メートル。三重式火山の世界的モデルである箱根火山の中央火口丘の一つで、溶岩円頂丘(トロイデ)である。頂上には樹木がなく、相模(さがみ)湾、伊豆諸島、三浦・房総(ぼうそう)両半島、湘南(しょうなん)・京浜両都市群、また富士山、南アルプスなどにわたる展望が広大。山の名は、山頂の馬乗石(箱根七名石の一つ、約4メートル四方、高さ約2メートル)の上に白馬が現れたという伝説による。頂上に駒形神社(箱根元宮神社)が祀(まつ)られ、駒ヶ岳の地主神。これは大磯(おおいそ)町の高来(こうらい)神社(もと大磯高麗権現(ごんげん))の分霊とされ、古代に畿内(きない)から関東へ移住させられた朝鮮系渡来人が箱根へ入山、開拓したことを物語り、日韓交流史研究上の要地をなす。山頂へは芦(あし)ノ湖畔の箱根園からロープウェーで8分。かつては山頂にスケートセンターがあり駒ヶ岳登り口駅からケーブルカーが運行していたが、現在は廃止された。

[浅香幸雄]

駒ヶ岳(秋田県)

こまがたけ

秋田県東部、岩手県境近くにある活火山。玄武岩~安山岩の二重式成層火山。秋田駒ともよばれる。最高点はカルデラ北方の寄生火山、男女岳(おなめだけ)(女目岳)の標高1637メートル。カルデラは長円形(長径約3キロメートル、短径約1.5キロメートル)で、外輪山の最高点は男岳(おだけ)。女岳(めだけ)以下、三つの中央火口丘がある。有史以後、数回、水蒸気爆発したが、1970~1971年(昭和45~46)女岳が初めて新溶岩を出し、小爆発を数万回も反復し、溶岩流も発生。噴出物総量は約400万トンに及ぶ。以後も噴気がときどき活発化。山頂部の阿弥陀池(あみだいけ)付近はコマクサなど高山植物が豊富で、国の天然記念物に指定されている。十和田八幡平(とわだはちまんたい)国立公園の一部で、西麓(せいろく)には田沢湖、北西麓には乳頭(にゅうとう)温泉郷がある。JR田沢湖線(秋田新幹線)田沢湖駅から八合目までバス便がある。また、八合目までは自動車の乗り入れができるが、6月1日から10月末日の土・日曜日、祝日は自家用自動車の乗り入れ規制が行われる。

[諏訪 彰]

駒ヶ岳(福島県)

こまがたけ

福島県南西端、南会津(みなみあいづ)郡檜枝岐村(ひのえまたむら)にある山。標高2133メートル。会津駒ヶ岳の名で知られる。古生層の粘板岩などからなり、山頂から四方に延びる稜線(りょうせん)上には、かつてこの地域に広がっていた広大な侵食平坦(へいたん)面の名残(なごり)が分布し、山腹の急峻(きゅうしゅん)な斜面と著しい対照をみせている。これら平坦面上には湿原や高山植物群落が無数に散在する。東麓(とうろく)の檜枝岐からの登山道のほか尾瀬(おぜ)方面からも縦走路がある。

[中村嘉男]

駒ヶ岳(新潟県)

こまがたけ

新潟県魚沼市(うおぬまし)と南魚沼市にまたがる越後三山(えちごさんざん)中の名峰。標高2003メートル。馬蹄(ばてい)形の山塊を形づくり、豪快で美しい山容を示している。古くは八海(はっかい)山、中ノ岳とともに魚沼三山とよばれた縦走講中登山の信仰の山で、現在は冬山スキーの縦走コースに利用されている。枝折(しおり)峠まで夏場はバスの便があり、ここから頂上まで歩いて5~6時間で登れる。頂上には山の気象を観測する山小屋がある。

[山崎久雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

駒ヶ岳 (こまがたけ)

北海道南西部,渡島(おしま)半島の東岸にある火山。渡島富士とも呼ばれる。標高1131m。室蘭市のチキウ岬と相対して内浦湾を抱く位置にある。完新世に生成され,輝石安山岩質溶岩と砕屑物(さいせつぶつ)から構成される円錐形の成層火山であるが,その頂部は破壊されている。歴史時代にもたびたび活動し,安山岩質軽石を大量に噴出する激しい噴火を繰り返している。1640年(寛永17)には,山頂が崩壊して東に開いた直径2kmの馬蹄形の火口を作り,崩壊物が内浦湾になだれ込んで津波を起こしたため,700人余りが溺死し,次いで軽石噴火により山麓は厚い降下軽石に覆われた。1694年(元禄7)にも大噴火があり,また1856年(安政3)には,軽石流が南麓に流下して20余人が犠牲となり,火口内に小円頂丘を生じた。1929年軽石流が流下するとともに南東方に噴出した降下軽石が降り,火口から11kmの鹿部(しかべ)ではその厚さが1m以上も積もった。この噴火で2人が死亡し,山林,漁業も甚大な被害をうけた。42年の爆発では,山頂の火口内に延長1.6kmの割れ目を生じた。

南側の山麓には,かつての活動による火山泥流や崩壊物によって大小無数の流れ山ができ,大沼,小沼,蓴菜(じゆんさい)沼をせき止めている。ここは駒ヶ岳を背景とする景勝地で,付近一帯は駒ヶ岳山体とともに大沼国定公園に指定されている。JR函館本線は山麓部の周囲をめぐり,車窓からも山容を楽しむことができる。東麓には鹿部温泉,南東麓には東大沼温泉がある。

執筆者:勝井 義雄+岡本 次郎

駒ヶ岳 (こまがたけ)

長野県南部,木曾山脈(中央アルプス)の最高峰。東の伊那谷を隔てて赤石山脈(南アルプス)にある駒ヶ岳を甲斐駒(東駒)と呼ぶのに対して,木曾駒ヶ岳,木曾駒,西駒ヶ岳,西駒などと呼ぶこともある。狭義には標高2956mの本岳をいい,広義には本岳とその付近にある将棊頭(しようぎがしら)山(約2740m),中岳,宝剣岳(2931m),伊那前岳(2883m)などの範囲をさす。山名の起こりは,馬の形との関係が考えられ,山の形,山頂にある岩の形,雪解けごろの岩肌の形,残雪の形などがあげられている。たとえば,残雪が目だつころ頭を下げた黒駒が〈駒飼の池〉の水を飲むような姿が伊那谷から見え,とくに竜東(天竜川東岸)の高遠(たかとお)からの遠望がすぐれているという。駒ヶ岳は古くから山岳宗教の霊地として知られたところであるが,明治末ごろから近代登山が行われるようになった。平地からの比高が2000mに達する急斜面からなるため,登山は容易ではなかったが,1967年しらび平から千畳敷までロープウェーが通じて以来,夏から秋へかけての登山客や冬季,春季のスキーヤーでにぎわうようになった。本岳の頂上には二つの駒ヶ岳神社があり,北にあるものは木曾谷側へ向き,南にあるものは伊那谷側へ向く。

執筆者:有井 琢磨

駒ヶ岳 (こまがたけ)

秋田県東部,田沢湖の北東に位置する二重式火山で,秋田駒ヶ岳(秋田駒)ともいう。最高峰の女目岳(おなめだけ)(1637m)をはじめ男岳,横岳,女岳,小岳などの火山からなり,長径3km,短径1.5kmの楕円形のカルデラがある。中央火口丘の一つ,女岳頂上付近には直径数十mのすり鉢状の小火口跡が7個あり,また南西山麓には直径約60mの火口をもち寄生火山と考えられる噴石丘がある。1932年と70年に女岳付近で噴火があり,70年の噴火時の噴煙は高さ400mに達し,幅300m,長さ500mの溶岩流がみられた。十和田八幡平国立公園の南端に位置し,高山植物が豊富で天然記念物に指定され,特にコマクサの群落は有名である。南麓には国見温泉(硫化水素泉,45℃),北麓には乳頭(にゆうとう)温泉郷がある。西麓は田沢湖高原と呼ばれスキー場や国民休暇村があり,近年観光客が多い。南北に続く稜線は,岩手,秋田の県境をなし,南側には古くからの東西交通路の要所で国道46号線が通じる国見峠がある。

執筆者:水野 裕

駒ヶ岳 (こまがたけ)

新潟県南東部,北魚沼郡に位置し,標高2003m。隣接の中ノ岳(2085m),八海(はつかい)山(1778m)とともに越後三山と呼ばれる。標高2003m。グシガハナの岩峰を派生させ,堂々と肩を張った山体は,六日町盆地に直面し,比高1900mにも及ぶため,豪快,峻険である。山頂周辺に晩夏まで豊富に残る雪田・雪渓,それに起因する雪田植生の多様性,雪崩によって磨かれた岩壁,特に東斜面の深い谷底に残る大量の越年性雪渓など,多雪山地の地形特性をよく表している。巨大岩壁の典型は北斜面の佐梨川金山沢源頭のもので,スケールの壮大さは谷川岳一ノ倉沢をしのぐとさえいわれる。登山路は,奥只見電源開発事業の遂行に伴い整備されており,小出駅から枝折(しおり)峠経由のものが容易であるが,山麓の駒ノ湯からのルートも多く利用されている。頂上直下の駒ノ小屋は,只見川源流の展望にもすぐれ,高山植物のお花畑に囲まれている。

執筆者:鈴木 郁夫

駒ヶ岳 (こまがたけ)

甲斐駒ヶ岳,甲斐駒,東駒ヶ岳,東駒ともいう。伊那谷では,白崩(しろくずれ)山,赤河原岳の名称で呼ばれたこともあった。赤石山脈の北東部を占め,山梨県(北杜市)と長野県(伊那市)の県境にある山。標高2967m。山体は,第三紀に貫入した花コウ岩類からなる。東側斜面は,急傾斜の断層崖をなして,フォッサマグナ西縁の低地に臨み,崖高は2200mにおよぶ。甲斐駒は,木曾駒ヶ岳とともに日本における花コウ岩峰として最も高く,山頂部が森林限界以上にあるため基盤が露出し,切載峰Hornの特色をあらわし,その豪壮な山容は北アルプスの劔岳と並び称されている。山名の由来には,山形が駒すなわち馬に似ているという説,山麓で駒を産することに起因するという説,高麗人の住む里によるという説などがある。この山は,古くから信仰の山として知られ,登山は400~500年前から行われていた。1980年南アルプス林道が開通し,北沢峠から容易に登山できるようになった。

執筆者:有井 琢磨

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

駒ヶ岳

こまがたけ

北海道南西部,渡島半島の東部,内浦湾に臨む成層火山。活火山で,常時観測火山。別称渡島富士。標高 1131m。鹿部町,七飯町,森町にまたがる。頂上には東に開く馬蹄形の大火口があり,山腹には北の砂原岳(1112m)をはじめ,いくつかの小峰がそびえ,放射状の幼年谷が発達。寛永17(1640)年の大噴火では山体崩壊に伴う津波も発生し死者 700人以上を出す大惨事となった。以後たびたび噴火を繰り返し,山麓に大きな被害を与えた。近年では 1996,1998,2000年に噴火。周囲には大沼,小沼の湖沼,鹿部温泉,東大沼温泉などの観光地があり,大沼国定公園に属する。

駒ヶ岳

こまがたけ

山梨県北西部,長野県との境にある山。赤石山脈北部にある。標高 2967m。花崗岩類からなる急峻な山で,南東に連なる尾根は鳳凰山に達する。古くから山岳信仰の対象で,山頂に駒ヶ岳神社がある。コマガタケスグリなど高山植物が豊富。赤石山脈では登山者が多く,山梨県北杜市の白須が登山口。東斜面の尾白川の峡谷はハイキングコースとして著名。伊那盆地を挟んで西方にそびえる木曾山脈の駒ヶ岳 (西駒) と区別して甲斐駒ヶ岳 (東駒) とも呼ばれる。

駒ヶ岳

こまがたけ

福島県南西部,檜枝岐村の中部にある山。通称,会津駒ヶ岳。標高 2133m。尾瀬国立公園の北東部にあり,越後山脈に属する。山頂付近の尾根筋は平坦で,6月末頃まで雪田が残り,駒の形に見えるのでこの名がある。山麓から中腹まで針葉樹林とブナ林に覆われ,山頂近くには湿原が多く,小さな沼が無数にある。

駒ヶ岳

こまがたけ

長野県南西部,木曾山脈 (中央アルプス) の主峰。標高 2956m。全国に同名の山があり,特に伊那盆地をへだてて赤石山脈の駒ヶ岳があるため,木曾駒ヶ岳あるいは西駒ヶ岳とも呼ぶ。山頂は本岳,中岳,宝剣岳など,ほぼ高さの等しい峰が並ぶ。山頂の東に濃ヶ池カール,宝剣岳に千畳敷カールがある。ハイマツ,キバナシャクナゲ,クロユリなど高山植物が豊富。南東麓の駒ヶ根からバスとロープウェーで千畳敷カールの末端まで登ることができる。木曾山脈で最も登山者が多い。中央アルプス県立自然公園に属する。

駒ヶ岳

こまがたけ

岩手県南西部,奥羽山脈焼石連峰の東端に位置する山。標高 1130m。山体は輝石安山岩で,おもに新第三紀の凝灰岩,石英安山岩よりなる。駒ヶ岳に源を発する黒沢川,宿内川と,西方の牛形山の谷を流れる夏油川が扇状地をつくる。北西山麓に登山口の夏油温泉がある。栗駒国定公園に属する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

駒ヶ岳(北海道)【こまがたけ】

北海道渡島(おしま)半島の東部,内浦湾に臨む成層活火山。北海道駒ヶ岳,蝦夷駒ヶ岳,渡島駒ヶ岳とも呼ばれる。火口壁の砂原岳,最高点の剣ヶ峰(1131m)があり,山体は安山岩からなる。1929年軽石流を噴出するなど近年も活発な活動が続いており,常時観測される活火山となっている。山麓に大沼などの堰止(せきとめ)湖,駒ヶ岳温泉がある。大沼国定公園に属する。

→関連項目砂原[町]|鹿部[町]|七飯[町]|森[町]

駒ヶ岳(長野)【こまがたけ】

長野県中南部にある木曾山脈の主峰。木曾駒ヶ岳とも呼ばれる。標高2956m。花コウ岩からなり,東西は急斜面をなし,伊那盆地,木曾谷に臨む。東側に濃ヶ池,千畳敷,極楽平などのカールがある。古くから信仰登山が盛ん。しらび平〜千畳敷にロープウェーが通じ,伊那市,駒ヶ根市,木曾福島町(現・木曽町),上松町から登山路がある。日本百名山に選ばれている。

→関連項目上松[町]|駒ヶ根[市]

駒ヶ岳(山梨・長野)【こまがたけ】

山梨・長野県境,赤石山脈北部にある山。甲斐駒ヶ岳とも呼ばれる。標高2967m。花コウ岩からなり,山頂は尖峰(せんぽう)をなし森林限界上にある。高山植物群落も多い。南アルプス国立公園に属し,古来,信仰登山も行われ,聖徳太子をめぐる所伝が多い。山梨県白州町(現・北杜市),南アルプス市芦安地区から登山路がある。日本百名山に選ばれている。

→関連項目日本百名山|白州[町]|湯村[温泉]

駒ヶ岳(岩手・秋田)【こまがたけ】

岩手・秋田県境にある二重式火山で,気象庁が常時観測する活火山でもある。秋田駒ヶ岳とも呼ばれる。標高1637m。安山岩質の溶岩,火山砕屑(さいせつ)物からなり,山頂部にカルデラ,女目(おなめ)岳(最高峰),男岳,カルデラ内には女岳のドームがある。コマクサなど高山植物群落(天然記念物)があり,北の乳頭山へ縦走登路が延び,山麓に温泉も多く十和田八幡平国立公園に属する。

→関連項目雫石[町]|田沢湖[町]

駒ヶ岳(新潟)【こまがたけ】

新潟県南東部にある山。標高2003m。越後駒ヶ岳,魚沼駒ヶ岳とも呼ばれる。隣接する中ノ岳,八海山を含め,越後三山と呼ばれ,古くから信仰登山の対象となっている。豪雪地帯にあるため,山頂付近には夏でも雪田が残る。越後三山只見国定公園に属し,日本百名山にも選ばれている。

→関連項目大湯[温泉]

駒ヶ岳(福島)【こまがたけ】

福島県,檜枝岐村の西方にある山。標高2132m。会津駒ヶ岳とも呼ばれる。尾瀬の北東に位置し,山腹はブナ林,山頂付近は高層湿原が広がっている。〈駒岳大明神〉が祭られ,信仰の対象。日本百名山に選ばれている。

→関連項目檜枝岐[村]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域遺産」事典 日本の地域遺産について 情報

Sponserd by

出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の駒ヶ岳の言及

【越後山脈】より

…おもな山地列は脊梁山脈とほぼ平行して走り,南から北へ向かって徐々に高度を下げる。南部に標高2100~1500mの駒ヶ岳(福島県,2132m),未丈ヶ岳(1553m),毛猛(けもう)山,中央部に更新世前半の噴出と考えられる浅草岳(1586m),[守門(すもん)岳](1538m)の火山群がある。北部ではやや高度を下げ1300~700mの駒形山,矢筈岳,粟ヶ岳(1293m),日本平山(1081m)の西部の山地列と,貉(むじな)ガ森山,御神楽(みかぐら)岳(1386m),土埋(つちうめ)山の東部の山地列とに分岐する。…

【藤里[町]】より

…粕毛川上流には1970年に県営素波里(すばり)ダムが建設され,ダム湖の湖岸は国民休養地に指定されている。白神山地の駒ヶ岳(藤駒岳。1158m)山麓の田苗代はミズバショウの群落で知られる。…

【越後三山】より

…新潟県南東部にある[駒ヶ岳](2003m),中ノ岳(2085m),[八海(はつかい)山](1775m)の三山を指し,魚沼三山とも呼ばれる。山頂周辺に晩夏まで残る雪田,雪崩によって磨かれた急峻な岩壁,鋭い山稜,谷底の越年性雪渓など,新潟県内では谷川連峰とともに,アルペン的山容を誇っている。…

【木曾山脈】より

…中央アルプスが北アルプスと南アルプスの中間的位置にあり,しかも地塁山脈であることは,展望をさまたげる前山がなく,北アルプス,南アルプスの山並みを一つの山頂から望むことができるため,登山,レクリエーション地としてすぐれた条件となっている。 山稜の連続性から,木曾山脈を北部(権兵衛峠以北)の経ヶ岳地区(断層地塊),中央部(権兵衛峠~清内路(せいないじ)峠)の駒ヶ岳地区,南部(清内路峠以南)の恵那山地区に区分できる。北部の経ヶ岳および南部の恵那山両地区の標高は,いずれも2300m以下である。…

※「駒ヶ岳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

北海道南西部、内浦湾南方のコニーデ式火山。標高1131メートル。寛永17年(1640)以降たびたび噴火、昭和4年(1929)にも大爆発があった。

北海道南西部、内浦湾南方のコニーデ式火山。標高1131メートル。寛永17年(1640)以降たびたび噴火、昭和4年(1929)にも大爆発があった。 秋田県東部仙北市にある二重式火山。標高1637メートル。昭和45年(1970)噴火。高山植物が豊富。秋田駒ヶ岳。

秋田県東部仙北市にある二重式火山。標高1637メートル。昭和45年(1970)噴火。高山植物が豊富。秋田駒ヶ岳。 新潟県南東部、越後山脈の主峰。標高2003メートル。八海山・中ノ岳とともに越後三山の一。越後駒ヶ岳。魚沼駒ヶ岳。

新潟県南東部、越後山脈の主峰。標高2003メートル。八海山・中ノ岳とともに越後三山の一。越後駒ヶ岳。魚沼駒ヶ岳。 福島県南西部、尾瀬沼の北方にある山。標高2133メートル。会津駒ヶ岳。

福島県南西部、尾瀬沼の北方にある山。標高2133メートル。会津駒ヶ岳。 神奈川県南西部、箱根山の中央火口丘。標高1350メートル。箱根駒ヶ岳。駒形山。

神奈川県南西部、箱根山の中央火口丘。標高1350メートル。箱根駒ヶ岳。駒形山。 山梨・長野の県境の山。赤石山脈北部の高峰。標高2967メートル。甲斐駒ヶ岳。甲斐駒。

山梨・長野の県境の山。赤石山脈北部の高峰。標高2967メートル。甲斐駒ヶ岳。甲斐駒。 長野県南西部、木曽山脈の主峰。標高2956メートル。木曽駒ヶ岳。木曽駒。西駒。

長野県南西部、木曽山脈の主峰。標高2956メートル。木曽駒ヶ岳。木曽駒。西駒。 富山県東北部、黒部市と魚津市の境にある山。標高2003メートル。越中駒ヶ岳。

富山県東北部、黒部市と魚津市の境にある山。標高2003メートル。越中駒ヶ岳。

の記」を著し、「駒がたけといふ山はたち山のねつづきにて、よつの時おなじからぬながめ、こと山にまされるを、ふりつもれる雪の消残りたるが駒のかたちしたるぞ此山の名のことのもとなるとなむ」と記し、残雪に基づく山名由来に興味を示した。

の記」を著し、「駒がたけといふ山はたち山のねつづきにて、よつの時おなじからぬながめ、こと山にまされるを、ふりつもれる雪の消残りたるが駒のかたちしたるぞ此山の名のことのもとなるとなむ」と記し、残雪に基づく山名由来に興味を示した。