精選版 日本国語大辞典 「愛知」の意味・読み・例文・類語

あいち【愛知】

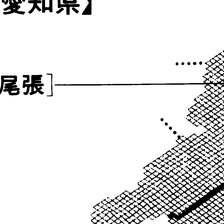

- [ 一 ] 愛知県の中西部の郡。矢田川と境川にはさまれた地域で、現在の名古屋市の大部分が含まれていた。

- [ 二 ] 「あいちけん(愛知県)」の略。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「愛知」の意味・わかりやすい解説

愛知(県)

あいち

本州、太平洋岸のほぼ中央に位置する県。県庁所在地の名古屋市は別に「中京」ともよばれている。

大化前代には尾張(おわり)、三河、穂(ほ)の3国に分かれていたが、大化改新で尾張、三河の2国となり(三河と穂の2国をあわせて三河1国とした)、1872年(明治5)愛知県が誕生した。「あいち」の地名は『万葉集』巻3の高市連黒人(たけちのむらじくろひと)の歌「桜田(さくらだ)へ鶴(たづ)鳴き渡る年魚市潟(あゆちがた)潮干(ひ)にけらし鶴鳴き渡る」の年魚市潟に由来し、明治初年、名古屋県の県庁のあった愛知郡から県名にもなった。名古屋市は、尾張藩の城下町で、現在でも、日本を代表する経済文化都市の一つである。愛知県の特色をあげると、

(1)東京、大阪の東西二大都市圏の中間にある第3位の大都市圏を有している。

(2)産業では工業が卓越し、1977年(昭和52)以降、製造品出荷額は連続全国首位を占め、とくに自動車産業が発達している。機械系技術の先端的な工業県であるとともに、陶磁器、繊維など伝統的軽工業も盛んで、重軽工業が調和ある発展をしている総合的工業県の典型である。

(3)農業上も、用水路など基盤整備が進み、農業経営上も先進県に数えられている。

(4)史上首都としての歴史をもたない県で、第3位の大都市圏としては国宝、重要文化財などの歴史的な文化財の数が少なく、東西文化の谷間といわれている。

(5)東西二大都市圏に比べ、土地、水資源などにゆとりを残した大都市圏で、今後の発展に期待できる大都市空間である。

2005年(平成17)2月に、常滑(とこなめ)市沖の伊勢湾上に中部国際空港が開港し、また同年の3~9月には瀬戸市を中心に環境をテーマとする日本国際博覧会(愛・地球博)が開催された。

人口は754万2415人(2020)、全国人口の6.0%を占め、東京都、神奈川県、大阪府に次いで全国第4位。1955年(昭和30)に377万人であった人口は、1975年には592万人と急増したが、以後は緩やかな増加傾向をたどり、1999年には700万人を超えた。平均年齢は45.7歳(2020)と全国に比べると若くなっている。

2020年10月時点で38市7郡14町2村からなる。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

自然

地形

県土の面積は5173.07平方キロメートルで全国第27位。地形面積比は山地45%、丘陵15%、台地15%、平野25%で、可住地面積は56%と高い。伊勢(いせ)湾、三河湾を抱えているため、海岸線は長く、延長約669キロメートル(2016)もある。濃尾(のうび)、岡崎、豊橋の3平野は肥沃(ひよく)で、先進的農業地帯。美濃(みの)三河高原は人工林地が多い。水系別からは、木曾(きそ)川流域、矢作(やはぎ)川流域、豊川(とよがわ)・天竜川流域に3区分される。

尾張地域は、広大な濃尾平野が主体で、東部を尾張丘陵が取り囲み、西境を木曾川が流れている。濃尾平野は沖積地で、北部は犬山扇状地、南部は三角州地帯、中間は自然堤防地帯で、同じ平坦(へいたん)地ながら地域差がある。犬山扇状地は全国最大級の扇状地、三角州地帯は全国最大のゼロメートル地帯である。尾張丘陵は標高200メートル内外で、第三紀層からなり知多半島(ちたはんとう)へと続くが、北端部は秩父中・古生層の山地で、木曾川とともに日本ラインの景勝地をつくる。丘陵南部の瀬戸地区は瀬戸層群で陶土層を含み窯業発展の基盤ともなっている。名古屋市の台地面は5段に分かれ、東部から西部へと低下し、最上段は八事面(やごとめん)で、覚王山(かくおうざん)面、熱田(あつた)面、大曾根(おおぞね)面、鳥居松(とりいまつ)面へと低くなり沖積低地へと続く。名古屋城下町は熱田面に、名古屋城は台地北端の崖(がけ)上に位置する。

矢作川流域は、左岸に美濃三河高原が迫っているが、右岸は段丘で三好(みよし)面、挙母(ころも)面、碧海(へきかい)面からなり、トヨタ自動車の本社は挙母面にある。明治用水は碧海面に開削されたもので、その下部の粘土層を利用して三州瓦(さんしゅうがわら)が生まれた。美濃三河高原は大部分花崗(かこう)岩地で、良質な武節(ぶせつ)花崗岩を素材に、石都岡崎が生まれた。豊川流域は、北部は天竜川水系の地区であるが、日本列島を地質構造上、内帯と外帯に分ける中央構造線が通り、内帯(西側)は花崗岩、外帯(東側)は秩父中・古生層の岩質で、八名(やな)、弓張(ゆみはり)山地をおこし、渥美半島(あつみはんとう)の骨格を構成している。豊川の段丘は3段に分けられ、豊橋市の高師原(たかしはら)、豊川市街などは中位面に立地している。鳳来寺(ほうらいじ)山(695メートル)は、火山岩から成る山塊で湯谷(ゆや)温泉があり、茶臼(ちゃうす)山(1416メートル)の山頂部にも玄武岩(火山岩)がある。美濃三河高原は隆起準平原で山稜(さんりょう)は緩やかな波浪状をしている。標高1000メートルを超える山岳は13あるが、大部分は低い高原状山地で、御油(ごゆ)断層谷(岡崎―豊川を結ぶ谷)を境に以北は花崗岩、以南は領家片麻(りょうけへんま)岩である。

県内の自然公園には、海の公園の三河湾国定公園、北部は高原景観を呈する愛知高原国定公園のほか、岐阜県にまたがる渓谷美の飛騨木曾川国定公園(ひだきそがわこくていこうえん)、静岡、長野県にまたがる河川美、山岳美、旧跡をもつ天竜奥三河国定公園がある。また、県立自然公園には、渥美半島、南知多、石巻山多米(いしまきやまため)、桜淵(さくらぶち)、段戸(だんと)高原、振草(ふりくさ)渓谷、本宮(ほんぐう)山の七つがあり、それぞれ異なった自然景観を呈し、観光地となっている。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

気候

ほぼ全体が東日本型気候区の南東端に位置し、冬季は快晴日数が多く、降雪も多くはなく、一般に気候温和で住みよいが、「伊吹おろし(いぶきおろし)」とよばれる冬の季節風は肌にしみ、寒気を感ずる。美濃三河高原の夏季は爽涼(そうりょう)で、学生村などに好適である。平野部は年降水量1500ミリメートル前後で、美濃三河高原に比べると、1000ミリメートル程度少なく、また、渥美、知多両半島の先端部には南海型気候区の特色がみられ、無霜期間250日以上、ウバメガシなど暖地性植物が繁茂する。名古屋市には大都市に共通の都市気候がみられる。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

歴史

先史・古代

豊橋市の牛川(うしかわ)町で発見された、いわゆる牛川人骨(十数万年前)は別として、愛知県下に人間が住み着いたのは、おそらく1万年前前後といわれる。先土器文化遺跡は、茶臼(ちゃうす)山遺跡などにあるが、石器だけで人骨は出ていない。しかし、縄文期になると遺跡だけでも730か所以上を数え、吉胡(よしご)貝塚(田原市)からは330体を超える人骨が発見され、狩猟漁労をもって集落生活を営んでいたことがわかる。瓜郷(うりごう)遺跡(豊橋市)は弥生(やよい)中期の農耕集落であり、弥生前期の東進限界は貝殻山貝塚(清須(きよす)市)近辺であったと推定されている。なお貝殻山貝塚資料館には、男性人骨2体、出土品、復原竪穴住居が展示されている。古墳時代になると、巨大な断夫(だんぷ)山古墳(名古屋市熱田区)は、国造尾張(くにのみやつこおわり)氏のものといわれ、尾張氏の女(むすめ)が安閑(あんかん)、宣化(せんか)天皇の生母でもあり、大和政権とは深い関係があったと思われる。律令(りつりょう)制下では尾張国、三河国の2国になるが、それ以前は穂(ほ)の国を加えて3国に分かれていた。尾張国、三河国はいずれも8郡あり、尾張8郡の一つに愛智(あいち)郡(のち愛知郡)があった。尾張の国府は、稲沢(いなざわ)市の松下または下津(おりづ)で、三河は豊川市の国府(こう)に置かれた。また、近くには総社(そうじゃ)も置かれた。現在、裸祭りで有名な国府宮は尾張国総社であった。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

中世

荘園(しょうえん)管理の実権が在地土豪の手に移り、武士団の勢力が強まるなかで、鎌倉幕府の成立となった。

天皇親政を望む後醍醐(ごだいご)天皇は足利高氏(あしかがたかうじ)(尊氏)の協力によって倒幕の目的は達するものの、その期間は短く、ふたたび武家社会の室町(むろまち)時代になるが、ここで三河と足利氏の関係が生まれる。三河国が足利氏の支配に置かれたのは、承久(じょうきゅう)の乱で戦功のあった足利義氏(よしうじ)(1189―1254)が三河国守護に任ぜられてからである。室町幕府を支えた奉公衆には、三河出身者が多数を占め、三管四職(ししき)の要職に起用された者もある。矢作(やはぎ)東宿(岡崎市)は鎌倉街道の宿場としてにぎわい、高氏が「反鎌倉」の決心をしたといわれる。足利氏の館(やかた)もあった。

応仁(おうにん)の乱後、群雄割拠し、天下は麻の如(ごと)く乱れ、庶民は塗炭の苦しみを味わった。いわゆる戦国時代である。天下を統一したのは織田信長、豊臣秀吉(とよとみひでよし)、徳川家康の3人であるが、偶然とはいえ三英傑とも尾張、三河の出身である。越前(えちぜん)(福井県)織田庄の出身といわれる織田氏は、尾張国守護斯波(しば)氏の被官から守護代(織田常松(じょうしょう))となり、信長は清洲城主となった。信長は桶狭間(おけはざま)の戦いで今川義元(よしもと)を破り、天下統一を目前に、京都・本能寺で殺されるが、後を継いだ秀吉は尾張の出身で、小田原征伐ののちに天下統一を果たし、関白に任ぜられる。家康は岡崎城の生まれで、関ヶ原の戦いで豊臣氏に勝利を収めたのち、江戸幕府を開き、300年の太平の世とした。信長時代は22年(桶狭間の戦いから本能寺の変まで)、秀吉時代は10年(小田原征伐から関ヶ原の戦いまで)、家康は徳川幕府265年の基礎をつくった。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

近世

家康は江戸に幕府を開くとともに、尾張藩主には、九男義直(よしなお)(1600―1650)を封じて約62万石の大藩とした。熱田台地上に名古屋城を築き、城下町の核にするため「清洲越(ごし)」を断行した。城普請(ぶしん)は西国、北国20の外様(とざま)大名に命じた。築城に用いた人夫は約20万人、木曾(きそ)ヒノキなど約3万8000本、石材9万個といわれる。天守閣は層塔型とし、屋根には金鯱(きんこ)を置いて目を奪うような華麗な城とした。城下町は碁盤割りとし、清洲越によって武士、町人、社寺を移転させた。名古屋遷府令が発せられてからわずか1年2か月という超スピードであった。木曾川左岸の御囲堤(おかこいづつみ)も2か年で完成させている。また、中島郡大須(おおす)荘(長岡荘大須郷とも。現、岐阜県羽島市)から観音を移して繁華街の核とした。また、学問好きな義直は、家康から譲り受けた駿河御譲本(するがおゆずりぼん)といわれる書籍約3000点を中心に、尾張家文庫(蓬左(ほうさ)文庫)を城内につくった。「芸どころ」名古屋といわれ、商都の基礎をつくったのは7代藩主宗春(むねはる)である。宗春ははで好みで幕府(吉宗(よしむね))の倹約令に背いて遊廓(ゆうかく)や芝居の常設小屋をつくり、自らも楽しんだ。藩校明倫堂(めいりんどう)を創設し学問奨励をしたのは、9代宗睦(むねちか)で、熱田新田もつくっている。名古屋城下町が商都として整備されるにつれて人口も増え、1684年(貞享1)には家数5986軒、町人の数5万4000人となり、明治維新直後には武士の数3万人、全体では8~9万人の町になった。一方、三河は尾張の親藩一円支配に対して、まったく逆の小藩分立、藩主交代も多かった。江戸時代を通算すると、19藩52氏にも上っている。5万石以上は岡崎藩、西尾藩、吉田藩の3藩で、ほかはすべて1~2万石の小藩で、藩主には譜代(ふだい)が封ぜられた。そして三河の諸藩主は幕府の要職につく者が多かった。領地錯綜(さくそう)も甚だしく、大名領61%、旗本領12%、飛地領8%、寺社領3%(1642)などという状態であった。また、三河の核心都市は、家康生誕の地でもあり、駿府(すんぷ)に次ぐ繁盛といわれた宿場町岡崎であった。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

近代・現代

明治維新は近代日本の発足であった。1868年(慶応4)7月、江戸を東京と改め、9月慶応(けいおう)を明治と改元、一世一元の制をたてた。廃藩置県が1871年(明治4)に行われ、尾張は、名古屋、犬山の2県となり、同年11月には犬山県を廃して名古屋県に一本化し、1872年4月には名古屋県を愛知県と改めた。また、三河では10藩(吉田藩は豊橋藩と改称)が10県に分かれていたが、名古屋県の知多郡を含めて額田(ぬかた)県とし、県庁を岡崎城内に置いた。1872年11月27日には、額田県を廃して愛知県に合併した。ここに初めて尾張、三河を一体とする新しい愛知県が誕生したのである。この日は、この年採用された太陽暦によると1873年1月1日にあたる。

ついで1878年郡区町村編制法によって、名古屋区(人口11万5000)が行政区となり、区長が置かれた。名古屋は以後都市化が進み、近代産業の発展とともに人口も増え、1889年には市制施行、当時の人口は15万7000であった。郡制によって県下は18郡2071町村となり郡長が置かれ、郡役所、郡会もある地方行政が行われたが、1923年(大正12)郡制が廃止され、3年後には郡長、郡役所も廃され郡名だけが残った。第二次世界大戦後は7の県民事務所などが、県行政の出先機関として事務の一部を取り扱っている。町村の整備も進み、明治初年から第二次世界大戦終戦までに数回の合併が行われている。大合併の行われた1906年(明治39)には、2609町村が228町村となり、豊橋町が市制を敷いて県下2市となるが、大正時代には岡崎町、一宮町も市制を施行し県下4市となった。町村合併は行財政の合理化と、激しい都市化に対応して行ったものである。

第二次世界大戦後は、名古屋市をはじめ、戦災諸都市の復興と平和産業を中心に工業の発展が目覚ましく、都市の人口は急激に伸びた。とくに朝鮮戦争から経済の高度成長期にかけての増加が激しかった。1953年(昭和28)以来大規模な町村合併が行われ、その結果13市204町村は1956年には21市90町村となり、さらに2012年(平成24)4月現在のような38市16町村となった。

近代・現代は、行政上の近代化だけではない。産業、交通の近代化、文化教育施設の集積も目覚ましく、産業では農業、伝統工業の近代化、重化学工業の発達、交通上は鉄道・道路・港湾の整備が進み、また名古屋の市電も、1898年京都に次いで全国2番目に敷設された(1974年廃止)。第二次世界大戦の末期には、名古屋市と県下各都市がアメリカ空軍の空襲にさらされ、戦災都市となったが、その最大の理由は名古屋市および周辺地域が航空機生産の中心であったことである。戦後は都市計画も近代都市への構造改革を目ざして、広く整然とした街路計画、平和公園(墓地を統合した公園)の建設など思いきった計画で全国の戦災復興モデル都市になり、名古屋市は人口226万(2010)の大都市にまで発展した。この間、1959年には伊勢湾台風(いせわんたいふう)による壊滅的な災害を経験した。

尾張、三河の平野部では、早くから農業基盤整備がなされ、とくに農業用水では明治用水(1880)が、戦後も愛知用水、豊川用水などが開通した。戦後は工業では自動車工業の拠点となり、農業では先進的な施設園芸県として知られている。三河山間部は、明治初年から「三河林業」の名で先進的林業地となったが、戦後はエネルギー革命、外材輸入、平野部の工業化の影響を受けて過疎化が進んでいる。

愛知県は日本の近代化の過程で、全国のモデルとして、行政、産業、交通、文化などの振興を進め、中京圏の中核、中部圏の中枢地域としての役割を果たしてきた県であるといえる。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

産業

産業の特色は、東京、大阪とは異なり、農業、工業、商業の三者が共生社会を形成していることである。自動車産業では全国首位にありながら、依然として農業県としても上位を占め、名古屋を中心として商業も盛んである。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

農業

2003年(平成15)時点で耕地の県土に占める割合(耕地率)は16.3%(東京都3.9%)、耕地面積8万4100ヘクタールは、東京都の約10倍、大阪府の約6倍で、豊かな生産緑地を保有している。しかも生産性は高く、施設園芸や畜産(大規模、集団化)では全国の指導的地位にあり、野菜、花卉(かき)、畜産などの生産額では、いずれも全国首位または屈指の地位を占め、農業算出額では全国第5位にある。野菜は江戸時代から野菜王国といわれ、2002年時点で1万9300ヘクタールの作付面積、農業総生産額の22%を占め、キャベツ、ハクサイ、ダイコン(守口(もりぐち)ダイコンなど)、スイカ、また温室トマト、メロンの特産地として知られ、キャベツ、花卉の生産では全国首位。畜産では明治以来養鶏王国といわれ、2004年時点でも採卵鶏の飼養羽数で第4位の座にある。米は作付面積3万4000ヘクタール、都市化による兼業農家(83%。2000)化の進むなかで、先駆的な新しい経営組織もみられる。茶は、全国生産の過半を占める碾茶(てんちゃ)(西尾市)の特産地。養蚕は昭和初期までは長野県に次ぐ養蚕県であったが、衰退した。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

林業

県総面積の43%を占める林地は、明治初年からスギ、ヒノキの人工林化が進み、人工造林率64%は全国第4位。とくに三河林業として知られていたが、戦後のエネルギー革命と外材輸入で不振となり、さらに過疎化による林業労働力の不足に悩まされている。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

水産業

三河湾、伊勢湾などの内海と外海を漁場とする海面漁業、内湾の養殖漁業および内水面養殖が主で、河川はアユ中心の観光的性格が強くなっている。2000年(平成12)の漁業生産量は10万4500トンで全国20位であるが、内面養殖業は9400トンで全国1位である。養殖業のうちでも、のり類(全国8位)、ウナギ(全国2位)、アユ(全国5位)などが盛んとなっている。漁港は県内33港中、水揚げ量の多いのが、南知多の師崎(もろざき)、豊浜(とよはま)、篠島(しのじま)の3港と三河湾の一色(いっしき)、形原の2港である。また、加工品では豊橋市のちくわ、西尾市一色町地区のエビ煎餅(せんべい)などが有名。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

工業

工業出荷額は1976年以来連続して全国第1位。重化学工業が70%という近代的工業県ではあるが、在来産業の軽工業も、意欲的な技術革新によって、根強く生き続け総合型工業県となっているのが特色である。繊維、窯業、食料品、木工業などの全国的特産地で、かつ先進地でもある。地域分化も鮮明で西三河は輸送機器、尾西(びさい)地域は毛織業、瀬戸市は窯業、東三河は食料品、繊維というように地域による特色化が著しい。また、名古屋は城下町から近代的大都市となっただけに、伝統工業と近代工業とが併存し繁栄している総合工業都市で、商業的機能とともに中京経済圏の中核都市としての地位を確立している。

新しく造成された名古屋港周辺、名古屋港南部(東海市など)、衣浦(きぬうら)(半田市、碧南(へきなん)市など)、三河港などの四大臨海工業地域には、各種の重化学工業の大工場が集中し、内陸工業地域とともに工業県愛知の一大支柱となっている。三河港築港と、臨海工業用地の造成とは一体的事業として1962年(昭和37)に始まり、2年後には重要港湾に昇格し、工業用地面積約3700万平方メートルには、トヨタ自動車ほか多数の企業が進出している。とくに名古屋南部臨海工業地帯には従来、まったくなかった鉄鋼コンビナートが東海製鉄(現、日本製鉄)名古屋製鉄所を中心に造成され(1964)、中京圏の工業構成と体質改善に寄与している。

在来産業としての繊維、食料品、窯業、木工業は、すべて軽工業であるが、長い歴史をもち、風土に適合した産業だけに根強いものがあり、絶えず技術革新と経営の近代化に努めている点は、見逃すわけにはいかない。重化学工業との相対的比重は、低下してはいるが、各業種とも全国的に首位、または上位にある点は、前述の農業作目の場合と同じである。繊維工業製品、陶磁器、木工品などは首位を、食料品は県内では輸送機器、一般機器、電気機器、鉄鋼業に次いで第5位を占め、菓子、製パンは全国でも第1~2位にある。技術、経営の近代化については、窯業では燃料革命、製品の多様化が行われ、繊維業では機械化、動力化が、製品でも綿織から綿毛交織、さらに毛織業(尾西地区)へ、木工業では合板工業、多種製品の開発がみられ、仏壇は技術が優れ伝統工芸品に指定されている。

近代工業は名古屋から始まり、まず紡績工場(1885)、熱田兵器製造所(あつたへいきせいぞうしょ)(1904)ができ、日露戦争に向けて盛んに製造されたが、第一次世界大戦中には外国からの注文もあって、兵器製造に拍車がかかった。名古屋が昭和10年代には航空機製造の全国的中心地となったのも、その延長線とみることができる。大正初期の化学工業は、硫安製造で化繊、ゴム、医薬などへと進み、機械工業も紡織機から工作機械へと移るが、現代の花形産業の輸送機器工業とは相互に深いかかわりをもっている。こうした沿革のなかで、軽工業に加えて重化学工業発展への転期となったのは、高度経済成長期の初期1961年で、1978年には重化学工業が70%にもなり、その主軸となっているのが自動車工業である。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

商業

商業統計(2002)によると、愛知県の商業活動は卸売、小売業ともに商店数・従業者数・年間販売額において東京都、大阪府に次いで全国第3位にある。卸売業と小売業を比べると、商店数では小売71%、卸売29%であるが、年間販売額では小売19.4%、卸売80.6%と、卸売業が圧倒的比率を占めている。業種別では県の工業構造を反映して一般機械器具・建築材料・電気機械器具などが半数以上を占める。長年漸増傾向にあったが、1991年を境に商店数・従業者数・販売額ともに減少に転じている。

小売業は県民生活に直結するサービス業で、県下では6万6000の店舗に44万7000人が従業し、8兆0599億円を売り上げている。しかし1994年以降、大規模小売店舗法の規制緩和によって名古屋都心部では百貨店の規模拡大、郊外ではショッピングセンターの新規開店が進み、その影響で地方都市商店街では空き店舗の発生など衰退傾向が目だち、またコンビニエンス・ストアが売上高を1994年の2296億円から2002年の3731億円と62.5%も増加するなど、商業地図の塗りかえが進んでいる。

愛知県商業における名古屋市の地位はずばぬけて大きく、商店数の42.0%、従業者数の47.4%、年間販売額の70.0%を占め、県下ばかりでなく岐阜、三重、静岡県西部を商圏とする中枢都市として重要な役割を果たしている。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

交通

本土の中央に位置し、東海道・山陽新幹線ののぞみ号で東京へ1時間35分前後、大阪へ約50分、博多(はかた)へ約3時間20分である。名古屋からは、JRは東海道・山陽新幹線、東海道本線を軸に、中央本線、関西本線、高山本線(乗り入れ)が、豊橋からは飯田(いいだ)線が分岐。岡崎から分岐の旧国鉄岡多線は、高蔵寺まで延長されて第三セクター方式の愛知環状鉄道に転換(1988)。県内乗客輸送は名古屋鉄道が独占的で、一部を近畿日本鉄道、JRなどが分担している。

高速自動車道は、名神・東名高速道路が東京―阪神間に、中央自動車道は長野県に、大阪へは東名阪自動車道が通じ、北陸方面へは東海北陸自動車道、三重方面に伊勢湾岸自動車道が開通した。旧東海道は、国道1号として主要都市を連珠状に結び、長野方面とは153号、19号、151号の3ルートで、北陸とは41号で、三重県方面へは23号で結ばれている。空路は中部国際空港、県営名古屋空港、海運は名古屋港が主軸になって活動している。名古屋市内の交通は、路面電車からバス、地下鉄へと主役が移ったが、三大都市圏のなかではマイカー依存率の高いのが特色である。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

社会・文化

教育・文化

江戸中期以降、各藩は競って藩校をつくり、学問を奨励した。吉田藩は時習館(じしゅうかん)(1752)、尾張(おわり)藩は明倫堂(めいりんどう)(1783)を創設。明倫堂の督学(校長)には知多郡出身の儒者細井平洲(へいしゅう)(1728―1801)が招かれた。挙母(ころも)藩(崇化館(すうかかん))、西尾藩(修道館)、田原藩(成章(せいしょう)館)、刈谷(かりや)藩(文礼館)、半原(はんばら)藩(学聚(がくしゅう)館)、犬山藩(敬道館)、岡崎藩(允文(いんぶん)館)なども藩校を設け、各藩士の修学に努めた。

庶民の学習の場は寺子屋で、その始まりは戦国時代からといわれ、江戸中期になると各村にも普及し、幕末には尾張では1836、三河では2149を数え(『愛知県教育史』による)、とくに三河が盛んであった。県下最古の寺子屋は津島の妙延寺で、戦国時代に始まったといわれる。寺子屋以上の上級教育は私塾が担当した。それらは名古屋の勧善(かんぜん)堂、一宮(いちのみや)の有隣舎(ゆうりんしゃ)をはじめ、約40余を数え、優れた門下生を出している。有隣舎は120年の輝かしい歴史をもち、明治の新学制発布後閉校した。

明治以後、新学制が制定されるまでの短い間は、愛知県が義校(ぎこう)(約400)、額田(ぬかた)県が郷(ごう)学校(約150)をつくり、つなぎとした。小学校教員養成のため、愛知師範学校が1876年(明治9)、岡崎師範が1899年に開校。両校は1949年(昭和24)青年師範学校を包括して新制の愛知学芸大学(1966年愛知教育大学と改称)となり、1970年刈谷市に統合、移転した。旧制高専、大学は東西に比べて遅れ、名古屋帝国大学ができたのも1939年(昭和14)で、旧制八高も県民の熱意でできたが、建設費は異例の県費一部負担で設けられた。現名古屋大学、名古屋工業大学の前身は、県立として発足し、のち国へ移管されたものである。1976年に国立豊橋技術科学大学が設置された。

2012年(平成24)時点で、県内には、大学51校、短期大学27校、高等学校223校がある。高校卒業者の大学などへの進学率は2010年が60.0%で過去最高である。

県内の文化・体育施設としては、博物館等75、公民館455、公立図書館82、体育館169、陸上競技場28などである(2001)。名古屋市の中心に1992年に開設された県立愛知芸術文化センターは、日本初の本格的オペラが上演できる2500席の大ホールのほか、中小ホール、美術館、図書館、文化情報センターなどを備えた総合施設であり、瀬戸市に1978年にオープンした県立陶磁資料館は陶器の街にふさわしい。民間の施設では、徳川美術館、蓬左(ほうさ)文庫、明治村、和紙展示館などが知られる。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

生活文化

名古屋の「きしめん」、尾張の「おうす」、三河の山地地方の「五平餅(ごへいもち)」などは、風土と庶民生活に密着した生活文化であり、地方的特産物といえよう。県民一般の食文化は均一化し、地方色は認められない。かつて顕著であった都市、農村の生活様式の差も、衣食住すべてが都市生活者にあわせた標準化の傾向にある。しかし、都市化したとはいえ勤勉で堅実な県民性は失われていないように思われる。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

民俗芸能

とくに奥三河は、民俗芸能の宝庫ともいわれ、古い民俗芸能を保持し、伝承している。花祭、田楽(でんがく)なども原型をいまに伝え、さらに発展させている。振草(ふりくさ)川水系の町村には、花祭保存会が17も存在し、散乱、滅失を防ぐために花祭会館(東栄町)もできている。また、農民の豊作祈願行事として生まれた田楽(田峰(だみね)田楽、鳳来寺(ほうらいじ)田楽など)も古式を残し、保存と継承に努める設楽(したら)町、旧鳳来町(新城(しんしろ)市)などの住民も多く、花祭、田楽はともに国の重要無形民俗文化財に指定されている。民俗芸能の保存は、奥三河だけではなく、尾張・三河地方を含めて全県的にいえることである。

神事芸能としての獅子(しし)舞は、尾張地方に多い。獅子舞は神社の祭礼には欠かせない芸能となり、曲芸的な獅子舞が多いのが特色で、名古屋南部、海部(あま)郡、半田市、豊明(とよあけ)市、西三河の高浜市では男獅子の曲芸的梯子(はしご)獅子が、嫁(よめ)獅子の獅子芝居は、江南市、岡崎(おかざき)市額田(ぬかた)町地区にみられる。棒の手は、西三河、尾張東部に伝承され、猿投(さなげ)神社系統は西三河、竜泉(りゅうせん)寺系統は尾張東部というように地域分化している。

祝福芸能としての万歳は、本県を代表する芸能といわれる。三河万歳の発祥は西尾市の御殿(ごてん)万歳といわれ、安城(あんじょう)市の別所(べっしょ)万歳も古い。三河生まれの家康が、新春の厄除(やくよ)け招福のため江戸城に招いたといわれる。尾張万歳の発祥は味鋺(あじま)村(名古屋市北区)とされる。現在は知多市の万歳が代表的。特色は門付(かどづけ)万歳で、楽器を用い曲・調・歌もおもしろみがある。三河万歳は現在安城市、西尾市、幸田町に伝えられ、尾張万歳とともに国の重要無形民俗文化財に指定されている。山車からくり(だしからくり)は近世のもので、名古屋市には10余か所、知立(ちりゅう)市には山車文楽、針綱(はりづな)神社(犬山市)の祭礼には13台の山車が出て、からくり人形芝居を演ずる。

火祭りは、南知多町師崎(もろざき)の左義長(さぎちょう)、瀧山(たきさん)寺鬼祭(岡崎市)が有名で、大小の松明(たいまつ)の火の乱舞は壮観である。

盆行事には提灯(ちょうちん)がつきもので、精霊(しょうりょう)の依代(よりしろ)の提灯を中心に行事が行われる。綾渡(あやど)(豊田市)の夜念仏、盆踊は国指定無形民俗文化財である。津島神社の天王(てんのう)祭には、車楽(だんじり)船5隻に365の提灯が飾られて壮観、西尾市一色(いっしき)町の諏訪神社の「一色大提灯まつり」は、海魔除(よ)けの篝火(かがりび)神事から転じたものである。仏教の万灯会(まんどうえ)に相当し、古式を守っているのが、新城(しんしろ)市竹広(たけひろ)の「火おんどり」、乗本(のりもと)の万灯である。ともに長篠(ながしの)の戦いのときの武田軍の死者の霊を弔う祭りである。

豊作祈願の神事行事は、いわゆる奇祭といわれるものが多く、勇壮さや笑いが伴う。裸祭(稲沢市)、てんてこ祭(西尾市)、へのこ祭(小牧市田県(たがた)神社)、石上げ祭(犬山市尾張富士大宮浅間神社)などが典型的で、一宮市真清田(ますみだ)神社の桃花祭も豊作祈願祭である。ただ、熱田(あつた)神宮の酔笑人(えようど)神事は別で、神剣が宮中から移されたのを祝う歓喜笑楽の祭事といわれる。民俗芸能は、自然神への豊作祈願、弔霊のための行事に付随する芸能である。人々の心と生活に根づいた芸能ということができる。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

文化財

県内の文化財には、国指定433(うち国宝9)、県指定615があり、国指定のなかでは有形文化財が334と多く、ほかは民俗文化財18、史跡・名勝・天然記念物66である(2019)。東京圏、関西圏に比べると国宝などの数は少ないが、庶民生活に密着する民俗文化財は、東京、京都をしのぎ、しかもよく保存、伝承もされている。

また、戦国時代の三英傑といわれる信長、秀吉、家康の生国でもあって、それらゆかりの史跡、文化財では全国首位を占めている。名古屋市には、名古屋城跡、徳川美術館、大須観音の寶生院(ほうしょういん)、熱田神宮宝物館など異色の四大宝蔵がある。徳川美術館は、大名道具など一万数千点を収納する大規模な私立博物館である。寶生院の「真福寺文庫」は国宝『古事記』(賢瑜(けんゆ)書写)など4点をはじめ、重要文化財20点ほか多くの書籍や寺宝に富み、尾張徳川家の旧蔵書を中心とした和漢の古典籍を所蔵・公開する蓬左文庫とともに有名である。国宝建造物は、犬山城天守、茶室如庵(じょあん)(犬山市)、金蓮(こんれん)寺弥陀(みだ)堂(西尾市)の3件にすぎないが、明治村(犬山市)のような、明治建築の野外博物館や、岡崎市のように家康ゆかりの八つの社寺がすべて重要文化財建造物を所有し、城跡を含めて町ぐるみ野外家康館の観を呈するのも珍しい。古代国府の所在地稲沢市の社寺には、重要文化財の建造物(7件)、仏像(12件)などが集中している。本県の彫刻は仏像が多く、町村の寺院を含めて広く分布するのが特色で、都市偏在型の絵画とは対照的である。工芸品の大半は刀剣類で、その大部分が熱田神宮宝物館に収納されている。陶都瀬戸市には、陶製狛犬(こまいぬ)があり、小長曾(こながそ)陶器窯跡とともに、地場産業に密着した文化財である。

重要有形民俗文化財としては、瀬戸、常滑(とこなめ)の陶業関係の生産用具、知多市の漁労用具、設楽(したら)町津具(つぐ)地区の山樵(さんしょう)用具および蒲郡(がまごおり)市の秉燭(ひょうそく)(灯火器具の一種)コレクション178点など6件がある。重要無形民俗文化財には、花祭、田楽、津島の車楽舟行事、豊橋の鬼祭など12件、県指定無形民俗文化財は、梯子獅子(はしごじし)など44件。国指定史跡は特別史跡に名古屋城跡、史跡に貝殻山貝塚、瓜郷(うりごう)遺跡、長篠城跡など40件。国指定の天然記念物は26件を数え(2019)、県木のハナノキ自生地(豊根(とよね)村)や、県花のカキツバタ群落(刈谷市)、御油(ごゆ)のマツ並木、鵜(う)ノ山ウ繁殖地(美浜町)は広く知られる。

[伊藤郷平・伊藤達雄]

伝説

名古屋市熱田区にある熱田神宮は、悲劇の皇子日本武尊(やまとたけるのみこと)の草薙剣(くさなぎのつるぎ)を祀(まつ)ると伝えるが、ここに唐の玄宗(げんそう)皇帝の寵愛(ちょうあい)を一身に集めた楊貴妃(ようきひ)の伝説があるのは興味深い。中村公園(中村区)付近は、豊臣(とよとみ)秀吉こと日吉丸(ひよしまる)の誕生の地といわれていて、さまざまな伝説がある。日吉丸伝説には、江戸時代の成立とみられるものが多い。東海の雄今川義元(よしもと)が織田信長に敗死した地と伝える伝説地は、2か所ある。一つは桶狭間田楽窪(おけはざまでんがくくぼ)(名古屋市緑区有松町)、他は豊明市栄町である。戦評の松(有松町)に白馬の武将の亡霊が出現したと伝えられる。雄図むなしく消え去った無念さが凝って亡霊となったのであろう。名古屋市内には有名な毛替え地蔵(天白(てんぱく)区天白町)がある。怪盗熊坂長範(くまさかちょうはん)の急場を救った地蔵といわれている。岡崎市は徳川家康の生誕地であるだけにゆかりの伝説が多い。また、世に知られているのは源義経(よしつね)と浄瑠璃姫(じょうるりひめ)の悲恋伝説である。成就院(岡崎市吹矢町)は江戸時代には浄瑠璃姫の旧跡として知られ、誓願寺(岡崎市矢作(やはぎ)町)に2人の木像、名笛などの遺品がある。岡崎市宮地町の糟目犬頭(かすめけんとう)神社は大蛇の危難から主人を救ったという忠犬を祀るという。古い伝説では、カキツバタの名所の八橋(やつはし)(知立市)が有名である。1人の寡婦が、沼沢地で愛児をなくしたことに一念発起して、流木で八つの橋を架したという。八橋の地名は伝説に基づく。渥美(あつみ)半島の鸚鵡(おうむ)石の伝説も古い。娘の怨念(おんねん)が大岩にとどまって音声を反響すると伝えている。豊橋の正林寺(南松山町)に残る千体骨地蔵は、父子対面の悲願をこめて、古戦場の遺骨でつくった花若丸が、とらわれの身の父を慕ってさすらうという、貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)の一例である。設楽(したら)地方は武田、織田両軍が雌雄を決した古戦場だけに、至る所に戦死者や落人(おちゅうど)をめぐる血生臭い伝説が多い。長篠城(新城市)の鳥居強右衛門(とりいすねえもん)の伝説は有名。

[武田静澄]

『塚本学・新井喜久夫著『愛知県の歴史』(1970・山川出版社)』▽『『愛知県昭和史』2巻(1973・愛知県)』▽『中日新聞社開発局編『愛知百科事典』(1976・中日新聞本社)』▽『武田静澄・福田祥男著『日本の伝説7 愛知の伝説』(1976・角川書店)』▽『愛知県郷土史研究会編『愛知県の歴史』(1980・光文書院)』▽『『日本歴史地名大系23 愛知県の地名』(1981・平凡社)』▽『伊藤郷平監修『愛知県風土記』(1981・愛知県教科書特約供給所)』▽『森原章・林董一編『改訂郷土史事典22 愛知県』(1982・晶平社)』▽『愛知県文化財保存振興会編『愛知の史跡と文化財』(1983・泰文堂)』▽『『角川日本地名大辞典23 愛知県』(1989・角川書店)』▽『愛知県編『愛知県史』上下(1990・国書刊行会)』▽『浅井得一著『愛知県人と名古屋人――続・人間の地理学』(1995・玉川大学出版部)』▽『愛知県史編さん委員会編『愛知県史』全58巻(1999~2020・愛知県)』▽『愛知県高等学校郷土史研究会編『愛知県の歴史散歩』上下(2005・山川出版社)』▽『三鬼清一郎編『愛知県の歴史』第2版(2015・山川出版社)』▽『愛知県編『愛知県統計年鑑』各年版(愛知県企画部統計課)』

愛知県章

名古屋城

鳳来寺山

吉胡貝塚

平和公園〈名古屋市〉

名古屋市博物館

愛知芸術文化センター

徳川美術館

豊田市和紙のふるさと

猿投の棒の手

三河万歳

尾張万歳

花祭

尾張津島天王祭(宵祭)

尾張津島天王祭(朝祭)

尾張大国霊神社の儺追神事(国府宮はだか…

三河一色大提灯まつり

大須観音

金蓮寺弥陀堂

尾張大国霊神社

犬山城

如庵

博物館明治村

長篠城跡

瓜郷遺跡

小堤西池のカキツバタ群落

鵜の山のカワウ繁殖地

三州瓦(鬼瓦)

瀬戸焼

豊橋ちくわ

きしめん

愛知県位置図

改訂新版 世界大百科事典 「愛知」の意味・わかりやすい解説

愛知[県] (あいち)

基本情報

面積=5165.04km2(全国27位)

人口(2010)=741万0719人(全国4位)

人口密度(2010)=1434.8人/km2(全国5位)

市町村(2011.10)=37市15町2村

県庁所在地=名古屋市(人口=226万3894人)

県花=カキツバタ

県木=ハナノキ

県鳥=コノハズク

中部地方にあって静岡,長野,岐阜,三重の各県に隣接し,南は伊勢湾,三河湾を経て太平洋に臨む。東西約106km,南北約94kmで,知多・渥美両半島の突出によりカニの甲羅状を呈する。

沿革

明治以前,愛知県は境川より東の三河国と西の尾張国からなっていた。近世には尾張国には親藩の尾張藩(名古屋藩)が置かれたが,三河国には吉田藩(1869年豊橋藩と改称),岡崎藩,田原藩など譜代諸藩と天領,旗本領が散在した。1868年(明治1)尾張藩付家老成瀬氏の犬山藩が立藩し,天領,旗本領などを管轄する三河裁判所(のち三河県)が置かれたが,翌年伊那県に編入された。71年廃藩置県を経て尾張は名古屋県,三河は額田(ぬかた)県に統合され,翌年名古屋県は愛知県と改称し,額田県を併せて現在の愛知県が誕生した。

愛知県の遺跡

豊橋市牛川町の石灰岩採掘現場で1957年に発見された長さ約10cmの化石骨は,洪積世に生きていた推定身長134.8cmの成人女性の左上腕骨片であることがわかり,日本では数少ないネアンデルタール級の化石人類として鈴木尚により牛川人(うしかわじん)と命名されている。先土器文化は,加生沢(かせいざわ)遺跡(新城市)の前期旧石器とされるものも含めいくつかの遺跡で知られてはいるが,遺跡,遺物とも多いとはいえない。

縄文文化の遺跡はこれに比して多く,研究史も厚い。まず縄文草創期の酒呑(しやちのみ)ジュリンナ遺跡(豊田市)では,局部磨製石斧などの石器と細隆起線文土器などが伴出し,東海地方の縄文文化形成期解明の手がかりを与えた。早期の遺跡は知多半島,三河高原山間部に多く,押型文土器を指標とする。入海(いるみ)貝塚(知多郡東浦町),粕畑貝塚(名古屋市南区)など学史的にも著名なものが多い。知多半島先端にある先苅貝塚(知多郡南知多町)では,内海谷の現海面下約10mで早期押型文の高山寺式土器が発見され,当時の海面が現在より15mほど低かったという重大な事実が明らかになった。縄文後・晩期では伊川津貝塚(田原市),吉胡(よしご)貝塚(田原市),五貫森貝塚(豊橋市)など大貝塚を伴う集落址が多く,うち伊川津や吉胡では抜歯,叉状研歯のみられる人骨多数が出土し,縄文人の形質・習俗の研究を進展させた。

弥生文化では,前期の西志賀貝塚(名古屋市西区),中期の瓜郷(うりごう)(豊橋市)などほとんどが標式遺跡であり,貝塚を伴う集落址が多い。瓜郷,篠束(豊川市)などでは農耕具など木製品多数が出土した。後期には三遠式銅鉾鐸,また特に尾張地方では宮廷式土器などと呼ばれる華麗な土器がみられる。古墳は県内に約2500基ほどが確認されている。前期古墳としては4世紀後半で県内最古の前方後円墳とされる瓢箪塚古墳(東之宮古墳。犬山市)など,中期では東海地方最大の前方後円墳断夫山(だんぷやま)古墳(名古屋市熱田区)などがある。後期には大型墳が姿を消して,群集墳が多くなっている。

歴史時代では,尾張・三河国境にまたがる広範囲な猿投(さなげ)窯,さらに知多窯(常滑市),渥美窯(田原市)などの窯業関係遺跡が多い。このうち猿投窯は古墳時代の須恵器窯から室町期の山茶椀窯まで前後900年間,1200基以上からなるが,ことに奈良・平安期,中国陶磁の影響のもとに発展した灰釉・緑釉陶器生産史の研究に基本資料を与えている。

→尾張国 →三河国

東西文化の結節点

伊勢湾と敦賀湾を結ぶ本州地峡帯の太平洋岸に位置し,古くから東・西日本の両文化圏の交錯地としての性格を強くもち続けてきた。律令制施行以前は濃尾平野の尾張国,岡崎平野の三河国,豊橋平野の穂国の三つに分かれていたが,施行後は稲沢市松下,下津(おりづ)付近に国府を置く尾張国,三河と穂を合わせて豊川市白鳥町に国府を置く三河国が定められ,今日までの地域形成の基盤ができ上がった。中世には,木曾川をはさんでこの地はしばしば東西勢力の接触する場となり,源平の墨俣合戦,承久の乱の木曾川の戦などがおこった。その後の地域発展の歴史的基盤をなしたのは,木曾川,矢作(やはぎ)川,豊川などの沖積平野の発達による耕地の拡大と,農業技術の発展に伴う農業生産力の飛躍的増大によるところが大きい。戦国時代に出現した織田信長,豊臣秀吉,徳川家康が天下統一を成し遂げるに至った要因としても,京に近いという位置的好条件に加えて,この豊かな経済力が大きな役割を果たしたと説明されることが多い。近世に入り,親藩徳川氏の城下町として成立した名古屋はこの地方の中心的性格を強める一方,幕府を擁する江戸を中心とした東国と,商都大坂を代表とする西国との結節点として発展した。一方,三河では10前後の譜代小藩による分割統治が行われ,強力な中心都市は出現しなかったが,飯田街道,伊那街道などの陸上交通に加えて,矢作川,豊川の水運の発達により,信州内陸部との結び付きを強め,岡崎や吉田(豊橋)など幾多の宿場町や河港町が繁盛した。明治時代に入り,1889年の東海道本線全通は愛知県の結節点としての性格を決定的なものとした。さらに99年に私鉄関西鉄道会社(のちのJR関西本線)が湊町まで,1911年に中央線,第2次世界大戦後になって64年に東海道新幹線,65年に名神高速道路が開通し,東西文化交流の地として発展してきた。2005年には21世紀最初の万国博覧会が瀬戸市,長久手町を中心に開催された。

肥沃な平野と園芸,養鶏農業

愛知県の地形は三河高原,尾張丘陵の山地・丘陵部と,濃尾,岡崎,豊橋の平野部に大きく区分される。三河高原は大部分花コウ岩類からなり,一部に火山岩,第三紀層地区(設楽盆地)を含んでいる。豊川河谷に沿って中央構造線が走るが,その南側の外帯には赤石山脈から続く弓張山地を経て,渥美半島の骨格をなす秩父古生層の山地が点在する。尾張の東部は鮮新・更新統からなる知多半島に続き,瀬戸陶土層,常滑ケツ岩層に多量に含まれる陶土は瀬戸,常滑の窯業地帯を支えている。濃尾平野(尾張平野)は面積約1800km2と関東平野に次ぐ日本で第2の平野であり,北から犬山を扇頂とした木曾川扇状地,自然堤防地帯,三角州低地と続く。扇状地ではかつては桑園一色であったのが,戦後畜産,野菜作中心に変わり,自然堤防上には宮重のダイコン,稲沢の苗木,一宮市浮野(うきの)の養鶏団地などがみられ,三角州低地では米作のほかにれんこん栽培,ハウス園芸などが盛んで,いずれにおいても名古屋という大消費地をひかえての集約的な近郊農業が展開してきている。尾張の一部である知多半島は丘陵が多く,長い間水不足で悩んできたが,1961年完成の愛知用水によって畑地灌漑が拡大し,野菜,ミカンなどの生産が増え,品質が向上した。岡崎平野(西三河平野)は矢作川の沖積平野と碧海(へきかい)台地からなり,1880年明治用水の通水により大正~昭和初期には日本のデンマークと呼ばれるほどの農業先進地であった。しかし,戦後は工業化,宅地化の波におされ農業の地位は後退してきている。豊橋平野(東三河平野)は1968年完成の豊川用水の恩恵を受け,カキ,ミカンの果樹栽培を筆頭に養鶏,養豚も行われている。また,1955年以降盛んになった田原市の旧赤羽根町の電照菊の温室栽培に代表されるように渥美半島は日本有数の園芸農業地帯を形成している。高度経済成長期以降,全国的に兼業化が進む中で,園芸,養鶏地帯としての愛知県の位置は依然として保たれ,95年の農林統計によればキャベツ(全国の14.2%),キク(25%),観葉植物(43.6%)が全国1位の生産量をあげ,ブロッコリー,カリフラワー,カーネーションが2位,タマネギ,トマトなどの蔬菜類が5位以内に入っている。明治末に始められ,戦後盛んになった名古屋コーチンで知られるニワトリの飼育数は茨城県に次いで全国2位(3.9%)で,豊橋,一宮,高浜,名古屋の各市で盛んである。なお三河湾,伊勢湾および渥美半島外海を漁場とするイワシ,エビ,カレイなどの沿岸漁業のほか,大正末に始められ,全国5位を占めるノリの養殖と,80年代に入って急速に伸びたウナギ(全国1位,31.7%)の養殖が注目される。

繊維・陶磁器工業から自動車工業へ

愛知県の工業は,繊維工業や陶磁器を主とした窯業土石製造業などの地場産業を中心に発展してきた。近世から濃尾平野の自然堤防上は綿作が盛んで,また知多,三河地方もそれぞれ知多木綿,三河木綿の産地として知られてきた。明治になって矢作川流域では,水車を利用した和式紡績ガラ紡が1878年に始められたが,明治の半ばごろから洋式紡績に変わっていった。80年イギリスの機械と技術を導入して官営愛知紡績所が額田郡大平村(現,岡崎市)に,85年名古屋紡績,87年尾張紡績が名古屋に設立された。また養蚕の奨励によって丹羽郡,葉栗郡および豊橋地区で製糸業が成立し,豊橋は戦前,生糸の生産では全国一であった。一宮町(現,一宮市)で絹綿交織物(まぜおりもの)が,さらに津島町(現,津島市),尾西町(現,一宮市)に毛織物業(尾西織物)が興って繊維工業の基盤が築かれた。この繊維工業が中京工業地帯の中心となり,1965年まで工業製品出荷額の首位を占めてきた。他の工業地帯に比べて,繊維工業とならんで比重の高いのが窯業で,瀬戸,常滑,名古屋の3市を中心に発達してきた。瀬戸市が窯業地として名をはせるのは鎌倉時代からで,宋で陶法を学んだ加藤景正が地元でとれる木節(きぶし)粘土,蛙目(がいろめ)粘土を用い焼物を始めたのが起源とされている。その後江戸時代後期に加藤民吉が磁器製造に成功したこと,明治後半の石炭窯の導入などにより窯業の町として飛躍的に発展していった。現在では隣接する尾張旭市とともに輸出向けの洋食器やノベリティ(装飾陶器)を産している。常滑市では陶管,タイル,衛生容器製造を特色とし,高浜市,碧南市には三州瓦の工場が集中している。これに対し,明治以降輸出陶器の絵付業地として発達した名古屋には日本陶器,日本碍子,鳴海製陶などの大規模工場が立地している。このほかに地場産業として,岡崎の石碑,灯籠などの石製品,八丁みそ,半田のしょうゆ,鳴海,有松(ともに名古屋市)の絞(有松絞),あま市の旧七宝町の七宝焼などが有名。こうした古くからの伝統をもつ軽工業優位の工業地帯は,第2次世界大戦中の軍需工業地帯の時期を経て,戦後,名古屋港南部埋立地に製鋼工場,石油コンビナート,火力発電所などの建設をみたことにより,重化学工業地帯として変貌していった。1937年刈谷の自動織機から発展して挙母町(のち拳母市)に進出したトヨタ自動車の本社は,翌38年に挙母工場(現在の本社工場),59年には元町工場を設立して,市名が豊田市と改称されるほどの躍進をみせた。さらにこの豊田市における自動車工業の拡充発展により,愛知県は自動車王国として知られるに至った。94年の工業統計によれば業種別出荷額では輸送機器が44.3%を占め,次いで一般機器(9.6%),鉄鋼(5.5%)であり,重工業の比率が80%に及んでいる。それに対して食料品(4.7%),プラスチック(4.2%),繊維(1.6%)や窯業土石(3.0%)を含む軽工業は20%にとどまる。

尾張と三河

衣浦湾に流れ込む境川によって県内は対照的な性格をもつ尾張と三河に大きく二分される。高温多湿な夏と伊吹おろしの冬という寒暖の差のはげしい気候の濃尾平野をもつ尾張に対して,温暖な気候の岡崎および豊橋平野をもつ三河。近世62万石の威風を誇った尾張藩による統一支配下にあった尾張に対して,十数藩による分割統治が続いた三河。このような異なる環境,伝統のもとに保守的,倹約的な尾張人気質,質実剛健な三河人気質が生み出され,ことばの上でも名古屋弁と三河弁が対置される。

濃尾平野には前述したように豊かな農業,工業が展開してきたが,その一方で木曾川や日光川などのはんらんによる水害に悩まされてきた。1959年の伊勢湾台風では三角州低地が壊滅的な被害をうけた。60年代以降地下水くみあげによる地盤沈下現象も顕著になり,274km2におよぶ0メートル地帯が広がり,最低水準点標高は78年において-2.326m(弥富市の旧十四山村)という状態であった。その後,同地点での沈下速度は弱まったとはいえ,93年までにさらに約10cmの沈下が認められた。こうした低湿地にも名古屋を中核とした都市化の波は進み,春日井市,小牧市などの丘陵地とともに人口増加地域になっている。また,地表面下は1600mをこす深層部まで新生代の礫(れき)層が続き,そこの熱い地下水をくみあげて成立した長島温泉(三重県)や尾張温泉(蟹江町)などの温泉群が名古屋からの観光保養地としてにぎわいをみせている。尾張北部の丘陵地は観光資源が豊富で,犬山城(国宝),犬山モンキーセンター,明治村,さらに屋外民族博物館〈リトルワールド〉などがある。知多半島は1886年国鉄(現JR)武豊線,明治末に名鉄常滑線,昭和初めに名鉄河和線が開通し,道路も整備されて工業化,宅地化,観光地化が進んできている。半島西岸には東海市,知多市の,東岸には半田市の臨海工業地帯が展開している。観光地として春は潮干狩り,夏は海水浴,秋はミカン狩りでにぎわう。

三河は県の1/3を占める三河高原の山地部をはさんで,矢作川流域の西三河と豊川流域の東三河に分けられる。西三河の政治・経済・文化の中心都市は長らく岡崎市であったが,1937年トヨタ自動車本社が進出してからは豊田市の中心性が高まってきている。また,安城市をはじめとする西三河の各都市は鉄道,道路で名古屋市と緊密に結ばれ名古屋の衛星都市化の傾向を強めている。東三河の中心都市は豊橋市で,三河湾臨海部では港湾の造成が進み,北隣する豊川稲荷で有名な豊川市,豊川水運の盛んだったころ河港として栄えた新城市とともに工業化が目だってきている。渥美半島が先進的農業で,また平野部が工業化と都市化で活気があふれているのに対して,三河高原の山間部は豊富な林産資源も十分にいかしきれず,若年層の流出にともなう深刻な過疎化に悩んでいる。茶臼山や鳳来寺山のある三河高原は天竜奥三河国定公園に指定されており,野外教育および高齢者保養の場として利用されている。

執筆者:溝口 常俊

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「愛知」の意味・わかりやすい解説

愛知[県]【あいち】

→関連項目中部地方

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本歴史地名大系 「愛知」の解説

愛知

あいち

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

世界大百科事典(旧版)内の愛知の言及

【哲学】より

…ソロンにとって,人生上,世間上の知恵とは,神々を畏敬し人間の有限性をわきまえるということであった。次いで前6世紀後半以降,ピタゴラス学派において,〈愛知〉は,名利を離れて知を愛求するという意に深められたようである。 これらの考えを受けて,前5世紀後半のソクラテス,およびその弟子プラトンの段階に至って,ギリシアにおける〈愛知〉の意味はほぼ確定した。…

※「愛知」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...