精選版 日本国語大辞典 「李朝」の意味・読み・例文・類語

り‐ちょう‥テウ【李朝】

- [ 一 ] 「りしちょうせん(李氏朝鮮)」の略称。

- [ 二 ] ベトナムの王朝(一〇〇九‐一二二五)。前黎朝の部将李公蘊(りこううん)が自立して建てた国。都は昇龍(現在のハノイ)。はじめ国号を大瞿越と称し、のち大越に改めた。宋軍の侵入を撃退、チャンパを征して国勢盛んであったが、九代二一六年で外戚の陳氏に滅ぼされた。仏教が栄え、また、中国文化を積極的に受容した。

改訂新版 世界大百科事典 「李朝」の意味・わかりやすい解説

李朝 (りちょう)

(R)Icho

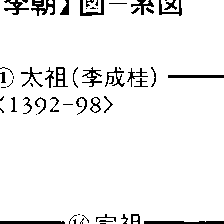

1392年に高麗を滅ぼして成立し,1910年まで続いた朝鮮の王朝。李氏朝鮮の略称で,朝鮮王朝ともいう。李朝が成立した時期は,ちょうど日本では南北朝の動乱が終わって室町幕府が確立した時期であり,中国でも約20年前に元が滅びて明が成立している。このように高麗から李朝への転換は,東アジアの大きな変動の一環をなしている。李朝は518年間存続し,東アジアでは例をみない長期の王朝であった。

時代区分と概説

李朝時代を時期区分すれば,初期(1392-1469)=支配体制の確立期,中期(1470-1607)=支配体制の動揺期,後期(1608-1860)=支配体制の解体期(再編期),末期(1860-1910)=朝鮮近代の4期に区分することができる。対外的には朝鮮国あるいは大朝鮮国を名のり,1897年からは大韓帝国を名のった。

高麗は仏教を国教としていたが,李朝では儒教の中の朱子学が国教的位置を占めた。また,科挙制が強められ,文武の官僚層(両班(ヤンバン))はほとんどすべて科挙によって登用されるようになり,そのため,儒学の学校(郷校,書院)がさかんとなった。一方,両班,中人(ちゆうじん),良人(常民),奴婢の身分制度もいっそうきびしくなり,両班は中央・地方の官僚として君臨するとともに,地方の大地主,在地支配勢力として国家の行政機構を支えた。そのため,李朝を両班官僚国家とよぶこともある。高麗から李朝への転換について,朝鮮民主主義人民共和国では,三国時代から続く封建社会の一段階とみなしており,大韓民国では,武人政権期から李朝成立期までを奴隷制から封建制(農奴制)への過渡期とし,李朝初期を封建制の成立期とみる見解などが出されている。しかし,李朝初期にはまだ奴隷制的要素が強く,李朝中期に至って封建制が確立したとみることも可能であり,時代区分にはなおさまざまな意見があって流動的である。15世紀には諸制度の確立,農業技術や文化の発展がみられ,李朝の黄金時代が出現するが,17世紀初にかけて,その体制はくずれていき,その反面で商品経済や農奴制的諸関係,新しい政治勢力などが成長していった。李朝後期に入ると商品貨幣経済はいっそう進展して,18世紀後半~19世紀前半には鉱山,一部手工業部門で資本主義の萌芽も現れ,朝鮮社会の内部にも自律的に近代が用意されはじめた。しかし朝鮮の社会構成は,19世紀半ばにおいてもなお封建的要素のほうが圧倒的に強く,その段階で中国,日本などと同様に朝鮮も欧米の侵略をうけた。そして,1876年には日本に開国して世界市場にまきこまれ,半植民地化の道をたどるようになった。その間,朝鮮内部の主体的な近代化の運動や外国の侵略に対する激しい抵抗運動が展開されたが,欧米列強のあと押しをうけた日本の武力侵略の前に,1910年,朝鮮は日本の植民地とされた(韓国併合)。同時に李氏朝鮮王朝も廃されて李朝500余年間の幕を閉じ,朝鮮民族はみずからの国家を日本に奪われることになった。

初期--体制の確立

この時期(1392-1469)は《経国大典》に代表される李朝体制の確立期にあたる。李成桂は対外的には新興の明と結ぶとともに,国内では1391年,科田法を制定して土地改革を行い,高麗貴族が所有していた私田(荘園)を公田に編入するなどして新しい体制を築いた。その上で,1392年に高麗国王(恭譲王)を追放して新王朝を樹立し,国号を朝鮮,国都を漢陽(のちに漢城と改名。今のソウル)に定めた。15世紀前半は旧勢力との争いがなおも続いたが,1469年には《経国大典》を公布し,支配体制を整えた。議政府,三司をはじめとする中央官制のほか,地方制度も整備され,特に地方では各邑(郡県)が地方豪族を基盤とした高麗時代のありかたから,行政面を重視した方向へ編成替えされたのをはじめ,郷吏(地方豪族)の地位も低下させられ,面里制や隣保制(五家統制),号牌法の実施などを通して,中央政府による地方への直接支配が強められた。しかし他方,在地勢力(地方の地主層)に対しては,科挙を通じて両班官僚に登用するなどしながら国家の支配機構の支柱に組み込む政策をとり,このようにして李朝は両班を中核とする中央集権的な官僚支配体制を築いた。

国家の支配権の強化は科田法にもみられ,両班などに与えられる科田や各種の賜給田のほかはすべて公田とされて,個人のもつ土地からは収穫の10分の1を徴税した。しかし両班などが経営する荘園(農荘)は,公田の中で存続を認められ,そこでは奴婢を主な労働力とし収穫の半分を収取する地主制が展開していた。自作農も広範に存在したが,彼らは良人(常民)として田税のほかに貢納,徭役などの重い負担を国家から課せられていた。そのため,没落や逃亡による彼らの小作人化もすすんで,そこに並作半収制とよばれる地主・小作関係がしだいに拡大していった。こうした地主制の拡大は,人頭数を基準とした力役賦課(計丁法)の存続を困難にし,1420年には所有地を基準とする力役賦課(計田法)に変えられた。この変化は,《農事直説》(1429)にみられるような水稲の連作や施肥による集約的農業の発展=生産力の発展とあわせて,奴隷制的関係から農奴制的関係への移行過程を示すものではあったが,土地基準とはいえ,労働力そのものを徴発するありかたは変わっていなかった。しかも李朝初期には,そうした力役の比重のほうが生産物収取よりもはるかに大きく,それらの点で,李朝初期には古代的要素がなお根強く残されていた。

中期--体制の動揺

この時期(1470-1607)は士林派政権の確立(1565)に代表される新旧勢力の交替期であり,また大同法(1608)に至る社会変動の時期である。党争および士禍(1498,1504,1519,1545年の4回)がこの間の政治過程を特徴づけている。それは李朝建国以来の功臣グループ(勲旧派)と新進官僚グループ(士林派)の対立であるが,前者は首都に居住する貴族=大荘園(農荘)主,後者は在地の中小地主層という性格をもつ。この新旧勢力の交替は,林巨正などの民衆反乱を伴いつつ展開されるが,大づかみにいって,生産関係における奴隷制的要素が農奴制的要素へ転換していく過程に対応しているとみることができる。貢納の徭役を含む各種力役では,15世紀半ばごろから,代価を払って代りに役に出てもらう代役制がひろがり,さらに16世紀に入ると,代役制に代わって,良人は国家に綿布を納め,国家の各機関はその綿布をもって雇役する方法(力役の布納化)が一般化していった。このようにして力役は実質的に生産物地代へ転化していき,17世紀初め,米納を主体とする大同法に至る。

これらの過程は生産力の発展に伴う商品経済の展開を基礎としており,商品経済は15世紀初頭においては特産物を中心とする遠隔地市場が主体であったが,15世紀後半には地方や村にも市場(場市(じようし))が開かれ,16世紀末~17世紀初には,各地の客主を中心に邑(郡県)ごとに定期市(五日市)が開かれるようになっていた。一方,朝鮮は16世紀末,豊臣秀吉の大規模な侵略(文禄・慶長の役。朝鮮では壬辰・丁酉(ていゆう)倭乱という)によって莫大な被害をうけた。この傷あとは大きかったが,しかし,この戦乱の中でも,一部には逃亡や奴婢文書の焼却行為など身分解放を含むさまざまな民衆闘争が展開され,それらを通じて朝鮮社会は発展を続けた。

後期--体制の解体

この時期(1608-1860)は李朝の封建体制が確立するとともに,解体過程をたどり,やがて近代の萌芽が朝鮮社会の内部に形成されてくる時期である。1608年に力役の地税化を意味する大同法が京畿道で行われ,以後約100年を要したが,地主勢力の反対を押さえながら,大同法は順次朝鮮6道で実施された。これによって土地生産物の徴収が国家による徴税の主要形態となり,李朝は農奴制的な地主制に立脚する体制へ全面的に移行した。そして王朝自身も,王族地(宮房田(きゆうぼうでん))のような形で半ば私的に地主的要素を強めていくことになる。中央集権的な郡県体制は維持されたが,地主層(在地両班)は郷庁(地方行政機関の補佐機関)を通じて邑(郡県)の行政を左右した。他方,17世紀前半には乾田直播法に代わる田植法や畑の二毛作が普及し,施肥も一般化して農業の集約化はさらに進んだ。そして,農業生産力の発展は,農家副業による綿織物生産の発展とあいまって,自作小農民の自立をいっそう確実にするとともに,小作小経営の可能性を増大させ,これを基盤とする地主制を生みだしていった。綿作,朝鮮人参・タバコ・蔬菜栽培などの商業的農業も拡大し,18世紀後半にかけて集約的小経営がいっそう発展したが,19世紀前半に至ると雇傭労働に依拠した大農(広農)経営も一部で発生し,近代への萌芽がみられるようになった。

1678年には常平通宝(小額の銅銭)が大量に鋳造されて流通し,以後,貨幣経済も大いに進んだ。そして19世紀には田税や小作料の金納化も一部で発生するようになり,他方では商人などが経済力によって土地を購入して地主となる庶民地主制も発達した。手工業の分野では官営の手工業に代わって民営の手工業が発展し,19世紀前半には鍮器(真鍮製の食器など)・鋳物工業や金,銀,鉄,銅などの鉱山で,一部にマニュファクチュア(工場制手工業)も形成されるようになった。こうして朝鮮でも自生的な資本主義の萌芽が現れてくる。商業の分野でも18世紀末には自由な商人の活動が封建的な特権的御用商人の体制を圧倒し,身分制の解体もすすんで1801年には公奴婢制度が廃止された。この間,18世紀の英祖・正祖時代には人頭税の地税化等をすすめた均役法や,党争を緩和させ人材本位の官吏登用をめざした蕩平策を実施するなどして,李朝封建支配体制の再編成(立て直し)も行われた。

しかし,農村で大きな比重を占めていたのは,依然として封建的要素の強い両班地主制であり,小農民商品経済も広範に展開していくが,租税米などを基盤とする国家的商品経済や高額の小作米などを基盤とする地主的商品経済の比重は依然として大きかった。資本主義の萌芽も社会全体の中ではまだきわめて限られた部分でしかなく,綿業においては家内手工業の段階をこえず,農業においても富農が同時に地主であるような未熟さを濃厚に残していた。また,封建的な王朝権力は,19世紀に入ると,王妃一族による権力の独占と腐敗(勢道政治)のもとで,三政(田税,軍役,還穀)などによる民衆からの収奪をいっそう強めていった。その矛盾は1812年に洪景来の指導する平安道の大農民反乱(洪景来の反乱)となって爆発し,やがて朝鮮の近代を迎えることになる。

末期--近代へ

この時期(1860-1910)は朝鮮近代に属し,自主的な近代的変革やさまざまな民族運動が展開される一方,朝鮮が日本の半植民地とされ,1910年,ついに植民地とされる時期である。かつては,1876年の開国以後を朝鮮近代とみる見解もあったが,それは外的要因を重視しすぎており,朝鮮の内的要因も考慮して,今では1860年代以降を朝鮮の近代としている。19世紀前半から半ばへかけて,封建的支配に反対する民衆の反乱が続出したが,他方では欧米列強の朝鮮侵入も激しさを増し,こうした内外からの危機の深化を背景に,1860年,崔済愚(さいせいぐ)が反封建・反侵略の民衆宗教・思想である東学を創出し,またこのころ,知識層の中からは呉慶錫,劉大致らによって開化思想が形成された。一方,1863年に成立した大院君(だいいんくん)政権は王権の強化と衛正斥邪(えいせいせきじや)(朱子学の正統性を守り,キリスト教=欧米勢力を排除する)政策によって危機の克服をはかった。こうしてその後の朝鮮近代史を規定する内外の諸要因が1860年代初めに現れてくるのである。そして,民衆の反封建のたたかいは1862年,ついに朝鮮南部で貧農を中心とする大規模な農民反乱(壬戌(じんじゆつ)民乱)となって爆発する。大院君政権はある程度,両班の封建的特権の排除につとめ,また1866年と71年の欧米の武力侵略を撃退したが(洋擾(ようじよう)),しかし他方では王権強化のためにさまざまの重税を課したり,悪貨を鋳造したりしたので,民衆との矛盾を深め,その後も民乱を頻発させることになった。

1873年,守旧派の反撃をうけて大院君は失脚し,王妃(閔妃(びんひ))一族を中心とする閔氏政権が登場するが,守旧派に基盤をおく閔氏政権は76年に日本の軍事的圧力に屈して不平等条約である日朝修好条規を締結して開国し,以後,朝鮮は日本や欧米の半植民地に転落していくことになる。閔氏政権は82年の壬午軍乱,84年の甲申政変で倒されるが,いずれも清国の支援ですぐに復活し,94年,日本軍によって倒されるまで約20年間続いた。その間,閔氏政権も上からの近代化を推進するが,しかしそれは守旧派の抵抗で不徹底なものに終わり,むしろ閔氏政権の下で朝鮮の半植民地化が進行した。閔氏政権下で上からの近代化を推進したのは政府内の開化派であった。開化派は1870年代初めに金玉均らを中心に形成され,84年,彼らの中の急進派は近代的改革をめざして甲申政変を起こしたが失敗に終わった。94年には開化派を中心とする政権が樹立されるが,日本軍の支援をうけた傀儡(かいらい)政権的要素が強かったため,甲午改革などの近代的改革も逆に反発をうけて国民の支持を獲得することができず,96年には崩壊した。その後,親露的政権が樹立され,97年には大韓帝国を名のり,国王は皇帝を称するようになったが,1905年,日露戦争に勝利した日本によって保護条約の締結を強要され,10年にはついに日本の完全植民地とされ,李氏朝鮮王朝権力も消滅した(韓国併合)。

この間,儒学者,両班たちは衛正斥邪の立場から,日本との開国,日本と結んだ近代化や日本の侵略に反対を続け,1896年と1905年には反日義兵闘争を起こした。反日義兵闘争は1907年以降,しだいに大衆化し全国的に拡大したが,思想的には衛正斥邪の影響が強く,近代的改革をめざす都市の運動と結びつくことができなかった。そのため,日本軍による09年の大弾圧以後,朝鮮国内での運動を継続できなくなる。他方,民衆闘争としては1882年,大規模な都市民衆のたたかいとして壬午軍乱が起きたが,94年には全琫準の率いる反封建・反侵略の甲午農民戦争(東学党の乱)が爆発した。しかしこれも日本軍の武力で弾圧され,農民軍は反日義兵闘争などへ合流していく。一方,96年以降,都市では独立協会などによる独立と近代化をめざす民衆運動や,キリスト教,天道教,新民会などによる愛国啓蒙運動,自強運動が展開されたが,これも買弁化した政府や日本によって弾圧された。しかし民衆の蓄積されたエネルギーはけっして消滅せず,やがて日本の植民地下,1919年の三・一独立運動となって爆発する。

文化の特徴

李朝の文化は前期,後期,末期の3期に分けることができる。

前期

李朝前期の文化は,世宗の時代(1418-50)に開花し,李朝文化の原型もこの時代に形成された。世宗の時代は李朝文化の黄金時代ともいわれ,儒教の国教としての地位確立(集賢殿の設立,国家による《三行行実図》《孝行録》などの刊行),世界で最も合理的な文字といわれる訓民正音(くんみんせいおん)(ハングル=朝鮮文字)の制定,地理書(《八道地理志》)・農書(《農事直説》)・医書(《医方類聚》)・暦書(《暦書七政書》)・朝鮮歌謡書(ハングルで書かれた《竜飛御天歌》)などの編纂,世界最初といわれる測雨器製作と全国の雨量測定,すぐれた天文観測器や天球儀の製作,精巧な金属活字(甲寅字)の鋳造とそれを使った印刷・出版が行われた。世宗朝のあともひき続き,《国朝宝鑑》《高麗史》《東国通鑑》などの歴史書,《東国輿地勝覧》(地理書),《経国大典》(法律書),《東医宝鑑》(医書),《東文選(とうもんぜん)》(漢文学),仏典のハングル訳が編纂・刊行され,歌辞・時調の朝鮮文学,水墨画,李朝白磁などの朝鮮美術や各種の学校(成均館,郷校,四学,書堂,書院)が発達した。

こうして李朝文化が開花したが,その中軸となったのは朱子学的理念・価値観と固有文化を基礎とした民族意識(〈朝鮮的なもの〉の自覚)であった。後者を代表するのが訓民正音の制定であり,農書,医書,歴史書,地理書,歌謡の編纂においても〈朝鮮的なもの〉の発見とその発展が意識されている。朱子学は中国からの輸入思想であるが,高麗の国教・支配勢力であった仏教・仏教勢力に対する抵抗の武器として受容され,その点から朱子学の名分論・徳義論が強く意識された。朱子学的倫理は家父長制,孝悌や家への忠節,男尊女卑,血族(親族・宗族)重視などの規範を民衆を含む朝鮮人社会に根深く定着させ,幾多の弊害も残したが,他方では名分論,徳義論に基づき礼を重んじ,覇道より王道,政治権力より思想的正統性を尊重し思想に殉ずることを尊しとする気風,それこそが士=知識人であるとする気風,白か黒かをはっきりさせ,あくまでも道理を通そうとする人間タイプを尊重する気風を強めた。そうした正統主義は一面では士禍や李朝後期の党争を生んだが,他面では吉再,金宗直,趙光祖,李退渓,徐敬徳,李栗谷らの士林派や李朝後期の実学,末期の衛正斥邪論(侵略に対する民族的抵抗)を生み出した。また朱子学のみを正当とする意識は漢字・漢文学を正式なもの,ハングルは〈諺文〉(地方的なもの),ハングル文学は男性の文学ではなく女性の文学とする傾向を生み,朝鮮文字・朝鮮文学の発展・普及をさまたげた。

後期

しかし李朝文化は儒教的教条でぬりつぶされていたわけではなく,儒教的徳義に基づく批判精神の存在とあわせて,土着的・伝統的生活規範に基づく文化も根強く存続させていた。後者は女性や下層民衆を中心とした仏教崇拝や巫俗信仰,ハングル文学の受容などに示されている。そして,そうした要素が李朝後期の文化を特徴づけていくのであり,実学やハングル文学,庶民芸術が展開される。李朝後期の実学は,英祖・正祖の時代(18世紀)を中心に,朱子学の教条化に反対して〈実事求是〉と民生を重んじ,地円説・地転説を含む天文学や暦学,数学の発展,新しい地理書,歴史書,医書,農書の刊行などをすすめながら,土地・租税・身分制度の改革,商業や工業の重視など,政治・経済・思想の変革を提起した。柳馨遠(りゆうけいえん),李瀷(りよく),洪大容,朴趾源(ぼくしげん),朴斉家,丁若鏞らがその代表的学者である。李朝後期には壬辰・丁酉倭乱,丙子(へいし)の乱(清の侵略)のあとをうけて民族意識が高まりをみせたが,他方では中国(清)や欧米の学問・文化の摂取などを通して偏狭な民族主義の克服も行われた。漢文の世界では正統的な漢文学以外に雑記・雑文と称される小説,列伝類,伝奇小説,通俗小説などが数多く出現し,他方,《洪吉童伝》《春香伝》など各種のハングル小説や中国小説のハングル訳本もさかんとなった。また,ハングル文学である歌辞,時調の流行,仮面劇(〈朝鮮演劇〉の項参照)の民衆への流布,〈聞く小説〉ともいわれるパンソリ(歌物語)の発生,絵画でも庶民を主題とした風俗画の発達などがあり,それらを通じて庶民芸術が発達した。

末期

李朝末期の文化は,一面でそれらの庶民的文化を継承しながら,他面では外国の侵略に対する抵抗思想,開化思想や近代文化の導入などを通して新しい様相をおびることになる。欧米や日本の朝鮮侵略が強まる中で,伝統的な朱子学は李恒老,崔益鉉らを中心に衛正斥邪の思想を掲げて反侵略を主張し,民衆にも大きな影響を与えたが,その徹底した反侵略は同時に徹底した反近代であり,また侵略勢力が近代勢力であったため,朝鮮における近代文化の形成は大きな困難を伴うことになった。李朝後期の実学思想は19世紀前半から中葉にかけて,李圭景(りかけい),崔漢綺(さいかんき)により,自主的開国・通商による富強発展論や平等社会論にまで高められ,それは呉慶錫,劉大致,金玉均らによって開化思想に発展させられた。そして開国以後,開化派を中心として1880年代前半には新聞(《漢城旬報》)の発刊や若干の近代技術の導入が行われたが,しかし十分な成果をあげることができなかった。また,反侵略・反封建的性格をもち,下からの近代をめざす東学の形成とその民衆への浸透が見られたが,しかしそれも徹底的な弾圧をうけ,公然とした活動は困難であった。そのような中で,朝鮮においてはキリスト教が近代的文化の導入者,担い手となり,それが他へひろがる形をとった。キリスト教の牧師や教会によって,1880年代半ばから近代的・民族的教育のための学校(培材学堂,梨花学堂など)が設立され,併合前にはキリスト教系の私立学校が950余校にも達した。他方,儒学の流れをくむ書堂も衰えず,そこでは民族主義教育が行われた。そして19世紀末から20世紀初めにかけて,大衆的な民族運動の高揚の中でハングルによる大衆的な新聞(《独立新聞》《皇城新聞》など)の発刊があいつぎ,さらに1905年の日韓保護条約の強制=植民地化の危機の下では教育・文化活動を中心とする民族運動=愛国啓蒙運動が展開された。文学の面でも,20世紀初頭から〈唱歌〉〈新体詩〉〈新小説〉など近代文学の萌芽が現れて一世を風靡し,自主独立・近代化の必要などの社会的問題をテーマとするようになる。

→実学 →儒教 →朝鮮文学 →李朝美術

日本との関係

518年に及ぶ李朝時代は日本の室町時代から明治時代までにほぼ対応する。

高麗末・李朝初期

この時期における日朝間の最大の問題は倭寇であった。高麗末期,高麗政府は軍備強化,対馬(倭寇の根拠地)攻撃,倭寇禁圧要求使節の日本派遣など,倭寇対策に力を入れたが,李朝政府もこの政策をひきつぎ,防備体制を固めるとともに室町幕府や西日本の諸大名に使節を送って倭寇禁圧を要求した。また,投降する倭寇(投化倭人)には朝鮮内に土地・家財を与えて安住させ,通商を求める西日本の諸大名・豪族層(使送倭人)や商人(興利倭人)には富山浦(釜山),薺浦(せいほ)(乃而浦(ないじほ)。熊川),塩浦(蔚山(うるさん))の三浦(さんぽ)を開港して貿易を認めた。その結果,倭寇は急速に減少し,1404年には日本国王(足利将軍)と朝鮮国王との対等な善隣関係として日朝間の国交が開かれた。これは779年に日本と朝鮮(新羅)の公的関係が断絶(ただし民間の往来・交易は存続)して以来,625年ぶりの正式な国交の再開であり,室町幕府は日明関係と合わせ,これによって東アジア国際秩序を背景とする権威を国内で示すことができた。1419年には倭寇討伐のため,1万7000余の朝鮮軍による対馬攻撃が行われ(応永の外寇),1510年には三浦在住日本人の反乱(三浦の乱)が起きたりしたが,約160年間,室町時代を通じて両国の使節が往来し,交易も盛んであった。その日朝貿易では朝鮮の綿布などと日本の銅などが交易された。朝鮮の綿布は衣料(特に兵士の衣服),帆布,鉄砲の火縄,漁網などの材料として貴重であり,日本の社会に鉄砲伝来に匹敵する影響を与えた(日本における木綿栽培も,15世紀後半,朝鮮から伝えられた)。文化面でも室町時代に,朝鮮からは日本の求めに応じて大量の仏典(大蔵経)や仏像,仏画,梵鐘,高麗青磁,李朝白磁のほか井戸茶碗(高麗茶碗)などがもたらされて貴重品とされ,また,画人(水墨画僧)の交流も盛んに行われた。

秀吉の侵略から通信使による国交へ

しかし,室町期の平和的・友好的関係は後期倭寇やそれに続く豊臣秀吉の朝鮮侵略戦争によってくつがえされた。この戦争は朝鮮民族の抗戦で日本の敗北に終わったが,朝鮮側に莫大な被害を与え,今日に至るまで日朝間の深い傷痕の一つとなっている。他方,日本はこの戦争で大量の朝鮮本,金属活字を略奪し,農民のほか陶工や学者(姜沆(きようこう)ら)などを連行したが,それらの中から日本における朱子学や印刷技術の発展がもたらされ,有田焼などの磁器生産が始められた。壬辰・丁酉倭乱後,朝鮮は1607年,徳川家康の求めに応じて日本と国交を回復し,1609年には己酉(きゆう)約条を結んだ。朝鮮からは1607-24年までに3回の回答兼刷還使,1636-1811年までに9回の通信使(約200年間に合計12回,毎回総勢300~500人に及ぶ使節団一行)が来日した。この朝鮮通信使を介しての国交は徳川将軍(日本国王あるいは日本国大君)と朝鮮国王との対等な善隣関係として行われ,日本は鎖国(1639)後も朝鮮とは唯一,正式の国交関係を保った。日本の要請にもかかわらず明は国交に応じなかったため,朝鮮との国交,朝鮮使節の来日は徳川将軍の国際的地位を示すものとして重視され,幕府は朝鮮使節を盛大にもてなした。また,朝鮮使節団一行との間では宿泊地ごとに文化の交流も盛んに行われた。江戸時代の日朝貿易は対馬藩を窓口として釜山の倭館で行われ,日本の銅・銀,朝鮮の綿布(のちには中国産の生糸),絹織物,朝鮮人参が交易された。

李朝末期--侵略と抵抗

しかし幕末期からは幕府の財政難や外圧のため日朝間の交流はとだえがちになり,明治維新によって明治新政府が樹立されるとともに,日朝関係は緊張と対立を深めることになった。すなわち,明治政府による国書が従来の慣例を破って〈皇〉〈勅〉を用い,日本を朝鮮より上位に置いたため朝鮮側が国交を拒否すると(書契問題。〈江華島事件〉の項参照),日本内部ではこれを理由に〈征韓論〉が主張されるようになったのである。朝鮮侵略論は幕末にすでに吉田松陰らによって主張されていたが,明治政府はこれをうけつぎ,1875年に江華島事件(雲揚号事件)を起こし,翌76年,不平等条約である日朝修好条規を武力による威嚇の下で朝鮮に押しつけた。そして朝鮮から安価に米,大豆を大量に輸入して日本の労働者の低賃金維持に役立て,また大量の金も輸入して日本の金本位制移行の準備金とするなど,不平等条約に基づく日朝貿易を日本資本主義の形成,発展のための重要なテコとして位置づけた。しかしこうした朝鮮物産の収奪は1882年の壬午軍乱や94年の甲午農民戦争など,反日的性格をもつ民衆運動,革命運動をひき起こすとともに,儒者たちを中心とする反日的な民族運動(衛正斥邪運動)を強めた。一方,開化派は日本とも結びながら自主的近代化の推進をはかり,84年に甲申政変を起こしたが失敗に終わった。94年,日本は日清戦争を開始して朝鮮侵略をいっそうおし進め,1905年には日露戦争を起こして朝鮮を日本の保護国とし,韓国統監府を置いた。こうした日本の侵略に対し,朝鮮民族は農村を中心に武装闘争(義兵闘争),都市を中心に国権回復のための政治・教育・文化運動(愛国啓蒙運動)などの民族独立闘争をくりひろげた。そして日本は,これらの運動を軍隊,警察で弾圧し,1910年,ついに韓国併合(日韓併合)を強行し,朝鮮を日本の植民地とした。こうして李朝末期(近代)の日朝関係は,それ以前の大筋としては平和的,友好的であった日朝関係から,侵略と抵抗の関係に一変し,日本は朝鮮民族に多大の犠牲を強い,ついには祖国まで奪って朝鮮人にいやしがたい傷痕を残した。

→朝鮮 →日朝貿易

執筆者:矢沢 康祐

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「李朝」の意味・わかりやすい解説

李朝(朝鮮)【りちょう】

→関連項目井戸茶碗|高麗茶碗|染付|朝鮮|朝鮮語|李舜臣|李朝実録

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「李朝」の意味・わかりやすい解説

李朝(ベトナム)

りちょう

10世紀中葉に中国から独立したベトナムの、最初の長期王朝(1009~1225)。大瞿越(だいくえつ)(ダイコベト)を国号に称した丁朝(ディン朝)に次いで興った前黎(れい)朝(レ朝)の左親衛殿前指揮使李公蘊(りこううん)(リイ・コンウアン)が前黎朝第3代竜鋌(りゅうてい)(ロンディン)の没後、自立して帝位につき、前黎朝にかわって創立した。李公蘊(太祖)は即位の翌年に年号を順天と改め、今日のハノイを昇竜(タンロン)とよんで都に定めた。中国の諸制度に倣いながら民族的伝統を重んじた制度を整備して独立国家の体制を確立し、その後700年にわたる、昇竜を中心とする歴代の王朝政治の基礎をつくった。李朝は第3代聖宗が国号を大越(だいえつ)(ダイベト)と改めて太祖の事業を発展させ、第4代仁宗までの約120年間、中央集権の実をあげた皇帝の統治のもとでベトナムは独立以来ようやくにして内政の安定をみた。太祖をはじめ歴代の諸帝は仏教の興隆に努めたが、第3代聖宗が昇竜城内に文廟(ぶんびょう)を建てて孔子(こうし)を祀(まつ)り(1070)、仁宗はまた1075年に科挙の制を創設した。以後しだいに儒教が重んぜられて中国文化の移植も著しく、越南漢字音の形成もほぼこの時代に完成した。また宋(そう)の南征を撃退するとともに中国南辺に進攻し、またチャンパに遠征して王都ビジャヤを落とし、今日の広治(クアンチ)・広平(クアンビン)地方を割譲せしめて、歴代王朝による南進の歴史の先駆けを演じた。しかし12世紀末から帝権が弱まり、第8代恵宗が外戚(がいせき)陳(チャン)氏に実権を奪われ、9代昭皇のときに陳氏の謀略によって滅亡した。

[川本邦衛]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「李朝」の意味・わかりやすい解説

李朝[ベトナム]

りちょう[ベトナム]

Li; Ly

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「李朝」の解説

李朝(りちょう)

⇒朝鮮王朝

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

「

「