目次 成因 性質 分類 観測 気象衛星,気象観測用レーダー 電気 神話,伝承 微細な水滴(雲粒)または氷の結晶(氷晶 )が集まって空気中に浮かんでいる状態をいう。ふつう平均の雲粒(または氷晶)の大きさは半径数μmから10μm程度であり,これらの落下速度は非常に小さいので,上昇気流のある空気中ではほとんど浮いている。なお,地球以外の惑星でも雲の存在が知られている。

成因 大気中で雲粒ができるためには種々の段階を経なければならない。雲粒は大気中の水蒸気が凝結して水滴となるか,昇華して氷晶となったものである。凝結が起こるためには凝結核 (凝結の心)が必要である。水蒸気はいくら多く集まってもそれだけでは容易に水滴にはなりにくいが,凝結核があると容易に凝結が起こり,水蒸気が多く集まってきて水滴が形成される。また同様の理由で,0℃以下で水蒸気が多く集まっても氷晶はできないが,氷晶核(氷晶の心)があると容易に昇華が行われ氷晶をつくる。

雲の凝結核として重要なものは,海水のしぶきが乾燥してできた海塩の粒子や工場などから排出される微粒子や土壌物質などであるが,これらは大気中に十分に存在する。氷晶核として重要なものは鉱物質(黄砂,火山灰,粘土など)であるが,これらも1l 中にふつう0.1個程度は存在する。

次に,大気中の水蒸気が凝結,昇華し,雲粒や氷晶ができるためには,それぞれ飽和状態から過飽和状態を経なければならない。大気が含むことのできる水蒸気の量は気温が高いほど多い。もし水蒸気を含む大気が冷却されると,気温によって決まる飽和状態に達し,なお冷却されると余分な水蒸気を含む状態(過飽和状態)となる。この状態は不安定なため,余分な水蒸気は凝結核や氷晶核の上に凝結や昇華を起こして水滴や氷晶となる。

大気の冷却は一般に大気の上昇によって起こる。すなわち,(1)下層の暖かい空気の上に上層の冷たい空気がくると上下方向に不安定となって起こる対流上昇,(2)山などの地形に気流がぶつかって起こる地形上昇,(3)暖かい空気と冷たい空気が接触した前面にそって暖かい空気が昇ってゆくか,暖かい空気が冷たい空気の下にもぐりこむような前線付近の空気の上昇,などである。こうした場合,空気は断熱上昇による変化(断熱冷却)を起こし,乾燥した空気では100mにつき1℃,湿った空気では約0.6℃気温は下がる。このために水蒸気は飽和状態を経てついには過飽和状態になる。その過飽和の度合は飽和状態を100%とすると,ふつうわずか1%以下でしかないが,水蒸気は凝結核(または氷晶核)を心として容易に微水滴(または氷晶)をつくる。

なお,地面付近で,暖かい気塊と冷たい気塊の混合,または地面の放射冷却などで空気が冷えるときなどに発生したものは霧 と呼ばれる。

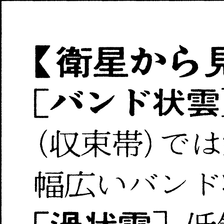

性質 雲粒の大きさや濃度(1cm3 中の個数)は雲の種類や成長段階によって違うが,たとえば小さい大陸性の積雲では大部分の雲粒は半径5μmで200~300個/cm3 程度,積乱雲中では10μmで100個/cm3 程度である。急速にできた雲中では粒の大きさの程度(粒度分布)はそろっているが,比較的ゆっくりできた雲中においては大小の雲粒がまじって幅広い程度分布となっている(図1,2)。

雲粒が落下するときの速度は,落下の初めはしだいに増加するが,最終的には空気の抵抗とつりあい,一定の速度(終端落下速度)となる。終端落下速度は半径5μmで0.3cm/s,10μmで1.2cm/s,20μmで4.7cm/sである。氷晶の終端落下速度は氷晶の形で大幅に違い,たとえば直径1.53mmの針状結晶で50cm/s,3.26mmの平面樹枝状結晶で31cm/s,2.45mmの雲粒付き結晶で100cm/s,2.13mmのあられで180cm/sである。

一定体積中(1m3 中)の雲粒の総量を雲水(くもみず)量という。これは層雲や高層雲などでは小さく0.05~0.5g/m3 程度,小さい大陸性の積雲内で0.3~0.4g/m3 程度,積乱雲中で1~3g/m3 程度である。この量が大きいと雨滴の形成の速度が大きくなり,降雨の開始と密接な関係がある。

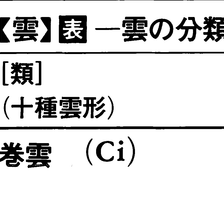

分類 雲の形を雲形といい,おもに形態的特徴から世界気象機関(WMO)の《国際雲図帳》では類,種,変種と細分している。このうち類には10種あり,一般にこの基本形を10種雲形(雲級)と呼んでいる表。

雲には,その発生する高さがほぼ定まっている層状雲と,高さの定まらない対流雲がある。前者は上層の雲,中層の雲,下層の雲に分類される。後者には積雲,積乱雲などがある。雲のうちに発生する高さがほぼ定まっているものがあるのは次の理由によると考えられる。雲の生成には大気の上昇による断熱膨張とそれに伴う冷却が必要である。しかし,凝結核の種類と濃度,そして水分と上昇流の速度によってできかたが違う。すなわち,下層では大きな吸湿性の凝結核が多く水分も多いので,雲水量の大きい下層の雲ができる。しかし,空気がそれ以上に上昇するとき,凝結核は小さく,濃度も小さいし,水分も比較的少ないため,そう簡単に大気は飽和しない。そのためふつう,ある程度高くならないと雲はできない。この高さは中層の雲の高さである。同じような理由で上層の雲ができる。したがって対流圏中ではだいたい三つの層に分かれて雲ができる。もちろん濃い雲の場合(高層雲,乱層雲など)のときは異なった層の雲と連続することがある。対流雲ではその中で混合が激しく,各層を貫いて存在する。

(1)層状雲 (a)上層の雲 対流圏の上層に現れる雲で,ほとんど氷晶によってできている。低気圧などがくるとき,地上から見ているとまず上層の雲,次いで中層の雲というように現れてくるので,天気の悪くなる目安ともなる。絹(巻)雲は昔は〈霊之雲〉とも呼ばれていたが,細い絹状などの構造をもち,絹(巻)積雲はよくまだら状を示し,絹(巻)層雲は一様な層状構造でよく日暈,月暈をかぶる。これらの雲はジェット気流 の南側に広範囲に現れることを気象衛星が報じている。(b)中層の雲 高積雲,高層雲,乱層雲は対流圏の中層にできる雲(多くは水滴の雲で,上層に氷晶を含むことがある)で,この中層では上昇流も比較的活発なので,上層の雲と構造が異なっている。高積雲は絹積雲の塊より数倍大きい団塊状をなし,秋などの晴れたときに現れる比較的安定した雲である。高層雲は灰色に一様に広がっていて,上層は一部氷晶からできており,低気圧の近接しているときに現れる。底面から尾流が下がってきて下層の雲を刺激することがあり,シーダー(雨の刺激源)ともなる。(c)下層の雲 層積雲は団塊状や波状の構造の白色または灰色の雲で,積雲や積乱雲が広がってできることがある。また中層から降雨を刺激するシーダーとしての尾流が下がってくるとき,フィーダー(降雨の供給源)としての水分を補給する。すなわち,降れば層積雲または乱層雲により十分補給される。層雲は大気の下層でできる一様な灰色の,水滴からできた雲であるが,地面に近い高さでゆっくりした上昇流(前線や障害物による強制上昇)のとき発生する。したがって山にできる雲は層雲が多いし,海霧も層雲の下がってきたものであることがある。層雲は比較的薄いが,霧雨が降ることもある。乱層雲は全天を暗灰色におおい,ふつう雨や雪を伴っている。これは高層雲が厚くなって下層まで広がってきたときに起こる。また積乱雲が広がってきたときにも発生する。

(2)対流雲 積雲,積乱雲は大気が不安定なとき,上下の対流が激しくなってきて下層の湿った空気の急速な断熱上昇によって発生したものである。全体は鉛直にキャベツ形またはドーム状をしており,おもに水滴からできている。ときにしゅう雨を伴う。積乱雲はかなとこ雲,または入道雲ともいい,積雲の発達したものである。そして鉛直にドーム状またはかなとこ状に発達し,ときに成層圏までのびる。また上部は氷晶からなっており,しゅう雨,しゅう雪,そして雷やひょうを伴う。さらに竜巻,下降突風などを伴うこともある。積乱雲と乱層雲などが重なると,ときに持続する集中豪雨,集中豪雪が発生する。

観測 雲の観測には以下にあげるようなものが行われる。

(1)雲量 全天に対し雲におおわれた部分の量を雲量と呼ぶ。雲量は肉眼で観測するほか,全天カメラ(半球状の反射鏡による雲の像を撮影するカメラ)で撮影して観測する。また近年,人工衛星により雲量を測定することも可能となった。雲量は太陽放射の量と地表の熱の収支を調べ,気候の変化を考えるうえに重要である。気象観測では雲量0~1を快晴,2~8を晴,9~10を曇といっている。

(2)雲頂と雲底 雲の最頂部(雲頂)の高さを雲頂高度という。現在では人工衛星により測定されている。雲頂付近が氷晶でできているか,また雲頂の一部が急に上昇しているかなどを知ることにより,雲中で降水が起こっているか否かの目安をたてることができる。雲の底面(雲底)の高度を雲底高度(シーリング )と呼ぶ。雲底高度は航空機の発着上重要なので,飛行場ではシーロメーター (地上から光を雲にあて,その反射光で雲底を測定する)やシーリングバルーン が使用される。

(3)雲形 雲形は前述の分類に従い地上から肉眼で観測される。

(4)雲の運動 雲の進行してくる方向を雲の向きといい,北から45度ごとに区切った8方位で表す。また雲の速さは緩,中,急の3階級に分けて表す。雲の運動は上層の風や気流の変化を知るうえで大切であり,地上から観測するほか,近年は人工衛星によって観測されている。

(5)凝結核と氷晶核 凝結核数の測定には一般に熱拡散箱が利用される。これは湿った箱の上部を暖めて下部を冷やし,箱の内部を過飽和状態にして凝結核より雲粒をつくり観測する方法である。氷晶核は,冷却箱を用い,冷えた砂糖溶液内で氷晶を成長落下させて観測するなどの方法で測定される。

(6)雲粒と氷晶 雲粒は酸化マグネシウム膜につけるなどして直接観測するほか,ミリ波レーダーや光冠の状況などによって間接的に測定される。氷晶はプラスチックフィルム に氷晶をぶつけてその形を測定するレプリカ法 などによって測定される。

(7)雲水量 雲水量は,ろ紙に水により変色する薬品(ウォーターブルー)をしみ込ませ,これに雲粒を衝突させて変化した痕跡から測定したり,熱線型雲水計で雲水を水に直接変えて測定するなど直接的な方法によって,あるいは雲粒の大きさとその濃度を測定することによって間接的に測定される。

(8)濃度 雲の濃度はミリ波レーダーにより,あるいは,一定の光が雲の中で見えなくなる距離を観測することなどから測定される。

気象衛星,気象観測用レーダー 従来,雲の測定は地上からの肉眼による観測に限られていたが,第2次大戦後半よりしだいに気象レーダー が使用されるようになり,近年は気象衛星によって宇宙から広域の雲の量や性質を把握できるようになっている。

気象衛星は宇宙から大気を観察するものであるが,たとえば日本の気象衛星〈ひまわり〉を例にとると,二つの波長域の光を観察している。すなわち,可視光線と赤外線である。気象衛星のデータからは雲写真を得るほか,温度が測定できる。黒体から放射される光の波長と放射エネルギーは温度によって決まる(プランクの放射則)が,厚い雲からの光(放射)はほぼ黒体からの放射と状態が似ているので,衛星で観察した光を黒体放射の場合と比較することで雲頂温度が算出できる。これにより雲頂高度を推定できる。また気象衛星のデータによる雲頂高度とゾンデ観測のデータとを比較してみると,ゾンデの方はより精密にわかるので衛星のデータのチェックに使われる。将来マイクロ波を発射する気象衛星を日本でも打ち上げる計画があるが,これによると雲中の雲水量の多いところや降水域を検知できる。現在の〈ひまわり〉やNOAA(ノア)などの気象衛星では,雲の中で降雨があるか否かは明確にはわからない。ただ赤外線により雲の高度が,可視光線により雲の密度がわかるので,だいたい降雨域の推定はつく。

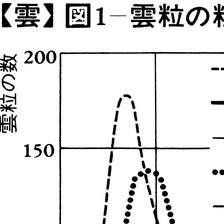

衛星から雲を観察すると雲のパターン(型)の変化が見事にわかる。バンド状,回転渦状,波状,縞状など多くの雲の状態が観察される。とくに台風のときの巨大なスパイラルバンド雲,集中豪雨のときの停滞した背の高い雲,集中豪雪に関係する主風向に直角に並ぶトランスバーサルの雲など,最近では多くの研究結果が発表されている。雲の動きを刻々とらえて風ベクトルを計測し,雲の移動速度分布を広範囲に知ることもできる。また,台風の進路予想のうえで,衛星による台風中心(雲の渦の中心)の追跡,進行方向の低気圧との相互作用など衛星の役割は大変大きい。そのほか,極軌道衛星を利用して大気の鉛直方向の気温分布などを測定することもでき,大気構造と雲の発達の研究は最近著しく進歩してきた。さらに,先に述べたように衛星による雲の量と地上および上層の日射,放射量の対比にも着々と研究がのびている。もちろん,雲と前線の対応,地上天気との対比は天気予報上,重要な仕事になっている。

気象観測用レーダーにはふつう波長5.7cmの電波を用いる。これにより雲中の大雲粒や雨滴を検知し,反射波(エコー)としてとらえることができる。すなわちD を大雲粒の直径,N を単位体積中の雲粒数とすると,エコーの強さはΣND 6 となる。レーダーでは層状の雲は一様なエコーとして,対流雲はふつう比較的はっきりした点状のエコーとして検知する。また,雲粒自体はふつうのレーダーでは検知できないが,波長がミリ単位のミリ波レーダーを使用すれば雲の鉛直断面を見ることもできる。レーダーと気象衛星を組み合わせると,雲粒→大雲粒→雨滴の過程がかなりわかる。たとえば低気圧が近よってきて雨がしだいに降りだす過程などをとらえうる。

電気 雲はふつう+と-の電気を,比較的少量であるがほぼ等量に帯びている。しかし,対流雲中では+と-の電気分離がもっと激しく行われ,この中で生成されるひょうや雪片は-の電荷を,まわりの空気は+の電荷を帯びていることが多い。雷雲中では雨滴の分裂,過冷却水滴と氷粒との衝突,氷粒どうしの衝突などで+と-の分離が大量に行われ,雲中の部分に蓄積される。それが,相互にまた地面に放電するのが雷放電(雷 )である。

また地表で電場の強さを観測していると,雷雲の近くにあるときはもちろん,少し厚い雲が近くにきても電場は変動する。一見おだやかに見える雲でもその内部では電気的にも活発な変化がある。

なお,雨との関連については〈雨 〉の項目を,地球の熱収支に与える影響については〈大気放射 〉の項目を参照されたい。

雲のコラム・用語解説 【雲の名称】 [雲の性質による名称] 過冷却雲 0℃以下でなお水滴にとどまっている雲。高層雲や積雲,積乱雲の一部にはこの現象がよくみられる。ここにヨウ化銀のような種をまくと氷晶ができ,これが成長すると降水の源となる。 対流雲 上昇気流が鉛直方向に強く起こったときに起こる雲。積雲,積乱雲がこれに属する。低気圧の寒冷前線,台風の中心付近,雷雲などに伴う雲。ときにひょう,雷などを発生することがある。人工降雨,ひょう抑制,雷防止などの実験の対象になり,カフカス地方の降ひょう抑制実験 (大砲の砲弾中に火薬とともにヨウ化銀をつめて雷雲中心部で爆破)は有名。層状雲中に強く対流雲が起こるとしばしば大雨,大雪の原因となる。 [種に属する雲] かぎ状雲 絹雲に現れ,端がかぎ状に曲がっているか,ふさ状になったコンマ形をしたもの。ふさ状の上部が丸みをもったこぶ形のものはふさ状雲である。 霧状雲 霧のように,また繊維がもつれて,よれ目の見えるような薄い絹雲のことをいう。夏以外のときに出現すると天気は下り坂になることがある。 層状雲 雲は多少にかかわらず上昇気流中で発生するものであるが,それがゆっくり斜め横方向に上昇してゆくと,雲は層状にたなびく。この状態の雲をさしていう。低気圧などに伴うことが多い。しかし,層状でも雲の内部では乱気流が多かれ少なかれ起こっている。この雲には外側からたえず新しい空気が取り入れられているので,その際,乱気流が発生する。対流性の雲(積雲,積乱雲)がこの層状雲に重なると大雨や大雪が降ることが多い。 多毛雲 積乱雲の頂部のかなとこ形の雲が多くの毛状構造をなしているとき,これを指していう。 断片雲 一様に広がらずに断片的に広がっている層雲や積雲を指していう。 塔状雲 雲の上部に丸いこぶや小さな塔の形をして多く並び,ちょうど城壁の塔のように見えるのでこの名がある。共通の雲底でつながって線状に並んでいる。絹雲,積雲,高積雲,層積雲に現れる。 並雲 キャベツ形のふつうの小規模の積雲。この雲の中では対流活動は比較的活発である。 濃密雲 ふつうの絹雲と違って雲全体が濃く半透明の部分が少なく,刷毛目などが比較的少ない雲。 ふさ状雲 絹雲,絹積雲,高積雲がふさふさとした模様を示すとき,これを指していう。 へん平雲 もくもく盛り上がらずにへん平状をなしている積雲のこと。 無毛雲 積乱雲の頂部のかなとこ形の雲が,毛状でなく一様に広がったとき,これを指していう。 毛状雲 ウマの尾やヤギのひげのような形をしている絹雲。とくに尾が下に向いたときは天気がくずれるとされている。上層の不連続面にそって発生する。 雄大雲 積雲が発達して雲頂が圏界面まで達するような雲。雲頂がまだ丸みを帯びている。これがかなとこ形に変化すると積乱雲である。 レンズ雲 笠雲やつるし雲と同様に上層の風が強いときに地形の影響でできたレンズ状の雲。山越えの気流は,大気が安定で風が強いときには,比較的安定した波状の気流をつくるが,その凸状部にこの雲は起こる。 [変種に属する雲] すき間雲 あちこちにすき間が多くあるような層積雲のこと。 二重雲 絹雲,絹層雲,高積雲,高層雲,層積雲が2層の構造をなしているとき,これを指していう。たとえば2重の高積雲は斑状と綿状を示し,2重の層積雲は上層のが黄色を帯び,下層のは黒ずんでいる。一般に天気が急変するときに起こる。 波状雲 絹積雲,絹層雲,高積雲,高層雲,層積雲,層雲に共通して現れる変種で,波状の構造を示している雲。大気の成層状態によって波状構造が起こる。 蜂の巣状雲 雲層に丸みがかった穴があいたり,不規則に乱れた穴があく雲。絹積雲などに見られ,低気圧や前線の通過後にやってくる高気圧におおわれるときに発生する。 半透明雲 比較的薄い層積雲または層雲などで半透明状に広がっている雲。 不透明雲 層積雲や層雲などが不透明状に広がっているとき,これを指していう。 放射状雲 平行に並んだ帯状雲が透視効果のために水平線の一点から放射状に広がって見えるときこの名で呼んでいる。ふつう絹雲,高積雲,層積雲などの変種がある。 もつれ雲 絹雲の毛状の構造がもつれあっているとき,これを指していう。 肋骨雲 魚の骨や肋骨のように濃密な直線状の雲を真ん中にして直角に縞模様が出ているもの。この種の絹雲は雨天になる前によく出現する。 [部分的に特徴のある雲,付随して現れる雲] アーチ雲 積乱雲の前面下部に現れる水平にのびたロール状の濃い雲で,アーチ状,弓状に見える雲。ときには積雲にも現れる。 かなとこ雲 積乱雲の上部に氷の結晶でできたかなとこ形の雲のことをいう。ときどきここから外部に雷が起こることもある。この雲ができるときは積乱雲の活動が強いことを意味している。この雲が横にたなびき隣の雲に氷の種をまき,降雨を促進することもある。 降水雲 降雨,降雪,降ひょう等の降水をもたらす雲を降水雲という。雲の厚さが大きいとか過冷却状態であるとかいうことなどが必要条件となる。降水が地表まで達しないものを尾流雲という。 ずきん雲 帽子のような形で,他の雲に付随して現れる雲。おもに積乱雲や積雲の上部にくっついたり,雲頂の少し上方に離れて現れることがある。 ちぎれ雲 ぼろぼろの断片状の雲で,他の雲に付随して現れる。高層雲,乱層雲,積雲,積乱雲の下に離れて現れるが,ときにはくっついて現れることがある。 乳房雲 層積雲,積乱雲,高層雲,高積雲などの雲底がウシの乳房のように垂れ下がっているときこの名がつけられている。 尾流雲 雲底から降水があっても蒸発してしまって地表まで到達しない状態のときの雲。地表に達するものは降水雲である。層状雲からはよく見られるが,降水は消滅しても蒸発により重くなった空気の下降流は起こることがある。 ベール雲 もともとベールは船の帆とかテントの垂幕の意味であるが,おもに積乱雲や積雲の上部にくっついたり,雲頂のすぐ上に水平に大きくベール状に広がる。これも,他の雲に付随する雲の一種である。 漏斗雲 積乱雲などの雲底にときどき見られる雲で,柱状または漏斗状の形状をしている。これは雲中に発生した強い渦の軸と一致しており,地表に達するときこの渦は竜巻またはトルネード といわれている。 [地形性の雲その他] いわし雲,うろこ雲,さば雲 絹積雲の一種で魚のうろこのように見える雲。 雲海 層積雲や積雲などがたなびいたときに山の上から眺めると海面のように見えるのでこの名がある。富士山の場合,日の出,日の入りのときに雲海の上に山の影を見ることがあり,影富士といっている。人工降雨実験のとき,雲海の上に種まきしたあとが見えるならば効果があったということになる。 笠雲 富士山のような孤峰に強制上昇の気流が起こると,山頂付近に笠をかぶったような雲が発生することがある。一般にこのときは上空の風が強く,気層はある程度安定している。このとき山の風下で乱気流の起こることもある。雲が全体として動かないように見えるのは次々と風上で雲が発生して風下で蒸発して消えるためである。シチリア島のエトナ山には〈風の伯爵夫人contessa del vento〉という名の笠雲がかかる。 きのこ雲 火山爆発や大量火薬の爆発(最も大規模なものは核爆発)によってできた巨大なキノコ形の雲。はじめ球状になるが積雲状に盛り上がり,ベール雲やずきん雲を伴うことがある。上空に達した雲頂部は横に広がる。雲の大部分は煙や塵埃(じんあい)などの固形微粒子からできているが,一部には水滴も含まれている。しゅう雨や雷を伴うことがある。 くらげ雲 ふさ状雲の一種で,クラゲの形に似て丸い雲塊の下部にほつれた尾を引いている雲。 真珠母雲 真珠雲ともいう。成層圏に出現する雲で,おもに冬にスカンジナビア ,スコットランド で観測され,アラスカで見られることもある。平均約25kmが出現高度で,形と色がシンジュガイ の内面に似ている。 滝雲 山の稜線の風上側から押し寄せた雲層が,風下側へ滝のように垂れ下がった状態の雲。 つるし雲 山岳があるとき,これに強い気流がぶつかると,気層がある程度安定のとき山岳波が発生する。この中でレンズ状に雲ができると,ちょうど空中からつるしたように見えるのでこの名がつけられている。笠雲と同じように風上では雲ができ,風下で蒸発して消えるので,形は全体として止まっているように見える。気流の流れがはっきりしているので人工降雨の効果を見るにはよいと思われる。ドイツ南東部の山岳地帯に出現する絹雲性のつるし雲はモアツァゴトルMoazagotlと呼ばれる。 入道雲 発達した積乱雲が巨大な団塊状になって坊主頭のように見えるのでこの名がある。江戸方言では利根川の異称である〈坂東太郎〉ということがあり,大阪地方では丹波方面の山に発生する入道雲を〈丹波太郎〉と呼ぶことがある。 旗雲 山頂付近に停滞して現れる雲。山頂から風下に向かって旗がなびくように見える。smoking mountainとも呼ばれ,アルプスのマッターホルン によく現れる。笠雲が風下側にのびて旗のように見えるときもこう呼んでいる。山頂付近から雪が飛ばされて旗のように見えるときにもこの名がついているが,雲ではない。 飛行機雲 飛行機の航跡にできた雲。大気が飽和状態に近いとき航空機の排気ガスが心核となって水蒸気が凝結してできる。その形を観察していると,速やかに拡散して消滅するときは大気が比較的安定であるが,この雲が発達してゆくときは大気が不安定であるため天気が悪くなる前兆である。飛行機が薄い雲層中を通過するとき,航跡にそって細長く雲のない筋ができることがある。これを〈消滅する飛行機雲〉といって,飛行機の排気ガスの熱によって雲粒が蒸発してできるものである。 ひつじ雲 ヒツジが群れをなしているように見える雲。雲の分類上は高積雲に属するが,積雲や層積雲の場合もある。 夜光雲 真珠母雲よりも高いところ(約80km)に出現する雲。高緯度地方の夏の夜間にまれに観測される。外見は絹層雲に似ているが,色は青みがかった白色で,地平線近くではやや赤みがかる。非常に薄い雲で,しばしば波状構造が認められる。 ロール雲 ローター雲ともいい,下層の風向が上層風向と逆向きになっているとき,その間で発生するつるし雲は水平のロール状となって回転する。このような風のこう配(シアー)のあるときロール雲がしばしば起こる。 執筆者:

内田 英治 執筆者:

内田 英治 神話,伝承 北欧神話によれば,太古に神々の王オーディンが,弟のビリとベーの2神と協力して巨人ユミルを殺し,その死骸から宇宙を創造したときに,雲はこの〈世界巨人〉の脳髄から造られた。

ギリシア神話 では,雲は,最高神ゼウスが持つアイギス という山羊皮の楯によって,自在に集められたり散らされたりする。この〈雲楯〉をゼウスは,彼より前に世界を支配していた神々のティタンたちと戦ったときに,自分がその乳で養われた牝山羊アマルテイアの皮を剝いで造ったといわれる。ゼウスはまたあるとき,彼の妃のヘラに,ゼウスによって天上に住むことを許されていた英雄のイクシオン が恋慕し,人間の身で非道にも神々の女王を犯そうとすると,雲でヘラとそっくりの姿を造り,イクシオンにこの雲ネフェレNephelēを抱かせた。そして妊娠したネフェレから生まれたのが,上半身が人間で下半身が馬の好色で乱暴な怪物ケンタウロスたちであるという。雲女のネフェレは,後に人間の王アタマスと結婚し,フリクソス という息子とヘレという娘を産んだが,アタマスはそのあとでネフェレを離別しテーバイの王カドモスの娘イオを妃に迎えた。しかし自分の産んだ子どもたちがイオに迫害され殺されそうになると,ネフェレはゼウスから空を飛ぶ金の毛の牡羊を与えられ,フリクソスとヘレをそれに乗せて故国から脱出させた。空を飛んで行く途中でヘレは,彼女にちなんでヘレスポントス と呼ばれることになるダーダネルス海峡 に落下して溺死したが,フリクソスは無事に黒海の東端にあった国コルキスに着き,そこで牡羊をゼウスに捧げ,金毛の羊皮は剝いでその国の王アイエテスに贈った。後にそれをギリシア に取り戻す目的でアルゴ船の遠征が(アルゴナウタイ伝説 )おこなわれるこの〈金の羊毛皮(金羊毛)〉には,雲と結びついた王権のしるしであるという点で,アイギスと共通した意味が認められる。

北アメリカの原住民のプエブロ族 は,雲を死者の霊とみなして〈雲の人々〉シワンナと呼び,神話の中で活躍するカチナと呼ばれる祖先たちとも同一視している。吉田 敦彦 インドネシア のティモール島 のアトニ族の社会では,雨季の訪れがおそいときには一匹の黒い色の動物を供犠してきた。黒い雲が必要だから黒い動物を捧げるのだという。アフリカのサンにとって黒い雲は雨をもたらすから吉兆と考えられている。

鹿児島県大島郡徳之島においては,人々は正月元旦早朝に起きて,未明の空が明るくなると空をぐるりと見渡して雲のあるところを探し,雲が多く黒雲の出ている方位をその年の恵方とした。この恵方が定まると一家の主人はその方位にある泉に若水をくみにおもむく。かくて雲をもって恵方定めとするほどに島人にとって雨水は稲作のみならず飲水として貴重であり,水を粗末にすると水神のたたりでハブ(毒蛇)の災難にあうとされてきている。雨乞い →雨 →雷 倉田 勇

日本の新劇の劇団。主宰は劇作家・評論家の福田恆存。昭和38年(1963)、文学座を集団脱退した芥川比呂志ら約30名の劇団員が現代演劇協会を設立し、その附属劇団として同時に創設された。同年3月、福田の翻訳・演出によるシェークスピア「真夏の夜の夢」の公演で旗上げ。昭和51年(1976)解散。正称は劇団雲。

日本の新劇の劇団。主宰は劇作家・評論家の福田恆存。昭和38年(1963)、文学座を集団脱退した芥川比呂志ら約30名の劇団員が現代演劇協会を設立し、その附属劇団として同時に創設された。同年3月、福田の翻訳・演出によるシェークスピア「真夏の夜の夢」の公演で旗上げ。昭和51年(1976)解散。正称は劇団雲。

〈ウン〉

〈ウン〉 〈くも(ぐも)〉「

〈くも(ぐも)〉「

(いん)を属し、

(いん)を属し、 の初文。

の初文。 ・紜・

・紜・ hiu

hiu nは同声。集まり乱れる意がある。

nは同声。集まり乱れる意がある。 ・

・ iu

iu i

i

雲・景雲・軽雲・慶雲・巻雲・玄雲・孤雲・行雲・紅雲・香雲・黄雲・興雲・黒雲・彩雲・細雲・山雲・桟雲・残雲・紫雲・朱雲・宿雲・祥雲・陣雲・水雲・瑞雲・青雲・星雲・夕雲・戦雲・繊雲・蒼雲・層雲・叢雲・朶雲・淡雲・断雲・暖雲・朝雲・沈雲・停雲・東雲・凍雲・濃雲・排雲・白雲・薄雲・披雲・微雲・浮雲・風雲・碧雲・片雲・暮雲・抱雲・峰雲・密雲・野雲・妖雲・乱雲・爛雲・流雲・凌雲・緑雲・林雲

雲・景雲・軽雲・慶雲・巻雲・玄雲・孤雲・行雲・紅雲・香雲・黄雲・興雲・黒雲・彩雲・細雲・山雲・桟雲・残雲・紫雲・朱雲・宿雲・祥雲・陣雲・水雲・瑞雲・青雲・星雲・夕雲・戦雲・繊雲・蒼雲・層雲・叢雲・朶雲・淡雲・断雲・暖雲・朝雲・沈雲・停雲・東雲・凍雲・濃雲・排雲・白雲・薄雲・披雲・微雲・浮雲・風雲・碧雲・片雲・暮雲・抱雲・峰雲・密雲・野雲・妖雲・乱雲・爛雲・流雲・凌雲・緑雲・林雲