精選版 日本国語大辞典 「ソビエト連邦」の意味・読み・例文・類語

ソビエト‐れんぽう‥レンパウ【ソビエト連邦】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ソビエト連邦」の意味・わかりやすい解説

ソビエト連邦

そびえとれんぽう

Советский Союз/Sovetskiy Soyuz

総論

1917年の革命によってつくられ、正式には1922年に成立して1991年まで存在した、アジアとヨーロッパにまたがる世界最大の多民族国家。その面積2240万2200平方キロメートルは地球の全陸地面積の6分の1弱を占め、アメリカ合衆国の約2.4倍、日本の約60倍に相当した。100以上の民族が住み、人口は2億9010万(1991)で、中国、インドに次いで世界第3位であった。世界最初の社会主義国で、正式名称はソビエト社会主義共和国連邦Союз Советских Социалистических Республик(СССР)/Soyuz Sovetskih Sotsialisticheskih Respublik(SSSR)、英語ではUnion of Soviet Socialist Republics(USSR)、略してSoviet Unionとよばれた。ここでは、旧ソビエト連邦について解説する。ソ連崩壊の過程については別項の「ソ連崩壊と東欧の歴史的変革」を、またソ連崩壊後のロシアについては「ロシア連邦」を参照のこと。また旧ソ連の各構成共和国については、それぞれの項目を参照のこと。

[高野 明・外川継男]

国旗・国章・国歌

国旗は、矩形(くけい)の赤い布地の旗竿(はたざお)寄りの一角に金の鎌(かま)と槌(つち)があり、その上に金糸で縁どりした五光星が描かれている。

国章は、太陽の光と麦の穂で囲まれた地球を背景に鎌と槌が描かれ、15の共和国のことばで「万国のプロレタリアートよ団結せよ!」との銘が入り、上に五光星が描かれている。

国歌は、1918年から1943年までは『インターナショナル』であったが、1944年、新しいものにかわった。しかしこれにはスターリンを礼賛する歌詞が入っていたので、スターリン批判以後20年ほどは曲だけが演奏されるといった変則的な状態が続いたが、1977年からは手直しされて、また歌われるようになった。

[高野 明・外川継男]

国名の由来と国家体制

日本ではソビエト社会主義共和国連邦とよんでいたが、本来は「ソビエト体制の社会主義共和国の同盟」の意味である。ここには民族名や地名がないが、それはこの国の成り立ちからきている。「ソビエト」とはロシア語で評議会の意味であり、1905年の革命のときモスクワ北東のイワノボ・ボズネセンスク市で、初めて「ソビエト」という名の全市的な労働者の代表機関が生まれたのにさかのぼる。その後1917年の革命に際しては労働者、兵士、農民が自分たちのソビエトをつくり、これが革命において決定的な役割を果たした。レーニンはソビエトの重要性をいち早く認め、「すべての権力をソビエトへ!」のスローガンを掲げて臨時政府に対抗した。

ボリシェビキが政権を獲得した直後の1918年1月の第3回ソビエト大会において、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国が誕生した。その後1922年12月30日に、このロシア連邦共和国にウクライナ、白(はく)ロシア(ベラルーシ)、ザカフカス・ソビエト連邦社会主義共和国の3か国が加わって、ソビエト社会主義共和国連邦が成立した。

ソ連はロシア連邦共和国をはじめとして15の社会主義共和国からなる多民族の同盟国家であった。15共和国のうちウクライナと白ロシアはソ連崩壊後も国連に議席をもっているが、これは1945年のヤルタ会談で認められたものである。ソ連の憲法は、これら15の連邦構成共和国にソ連邦から自由に離脱する権利を認めていたが(第72条)、これは有名無実であった。

これら連邦構成共和国はいずれも人口100万以上の国であったが、それ以下の人口の民族・種族は自治共和国、自治州、自治区をつくり、共和国の下部単位をなしていた(タタール自治共和国のように人口100万以上の例外もあった)。自治共和国も連邦構成共和国と同様、それぞれ独自の憲法、最高会議、閣僚会議をもっていたが、共和国からの分離権はなかった。各共和国の地方行政単位は、地方(クライ)、州、自治州、自治区、地区、市、市内区、町、村で、市には共和国に直属するものと、州や地区に属するものとがあった。

ソ連の国権の最高機関は、連邦ソビエトと民族ソビエトの二院からなる最高ソビエト(会議)であった。最高会議は両院の合同会議において幹部会を選出し、その議長がソ連の国家元首とみなされた。1989年には新たに連邦人民代議員大会が設置され、また1990年3月には大統領制が導入され、大統領が国家元首となった。

最高会議はまた両院の合同会議においてソ連閣僚会議を編成した。その議長がソ連首相であった。また各地方行政単位ごとに、それぞれ人民代議員ソビエトがあり、その執行・処理機関として、議員のなかから執行委員会が選ばれた。その委員長は日本の知事や市区町村長と同様の職務と権限を有していた。このようにソ連は、連邦レベルから町村に至るまで各種のソビエトを通じて統治されることになっていて、連邦や構成共和国の国名にソビエトという語が入っているのも、ここからきていた。

[高野 明・外川継男]

共産党の役割

しかし実際にはソ連の国権の最高機関はソ連共産党であった。共産党の役割について憲法(1977)の第6条は、「ソ連共産党はソビエト社会を指導し、方向づける力であり、その政治機構、国家機関および社会団体の中核である」とその指導的役割を明記していた。理論的には共産党の最高の意志決定機関は党大会であったが、しかしこれは5年に1回、それも10日間ほどしか開かれなかったので、党大会で選ばれる中央委員会が、大会と大会の間の全活動を指導し、中央委員会の政治局、書記局および書記長を選出した。したがってこの中央委員会がソ連共産党の最高機関であったといえる。そのためソ連では共産党の書記長のほうが、最高幹部会議長や閣僚会議議長より重視された。しかし1989年ゴルバチョフが党の書記長と最高会議議長(元首)を兼任、さらに1990年大統領制の導入によって、共産党の指導的役割は低減した。このあと1991年のクーデターのとき、共産党の中央委員会はこのクーデターを傍観したところから、ゴルバチョフは書記長を辞任し、連邦最高会議は共産党の活動停止を決めた。

[高野 明・外川継男]

世界の中のソ連

ソ連は世界で最初の社会主義国である。しかし、レーニンの率いるボリシェビキが政権を掌握したあと、白衛軍や外国の干渉軍を破って政権の基礎を固めるためには数か年を要した。アメリカがソ連を承認したのは1933年のことであり、翌1934年ソ連はようやく国際連盟に加入が認められた。ソ連は1928年から五か年計画を実施して、社会主義の建設に乗り出したが、第三次五か年計画はナチス・ドイツとの戦争によって中断されてしまった。また1930年代から1950年代なかばまでスターリン主義が支配し、大規模な粛清と個人崇拝が行われた。

第二次世界大戦でソ連は参戦国中最大の犠牲者を出したが、戦後は東欧社会主義諸国の指導者として、セフ(経済相互援助会議=コメコン)やワルシャワ条約機構を組織して、アメリカに対抗する一大勢力となった。しかし早くも1948年にはユーゴスラビアが、1960年代初めには中国がソ連圏から離脱し、社会主義陣営にも分裂がみられるようになった。また1956年の第20回党大会におけるスターリン批判は、自由化を求める東欧諸国に大きな衝撃を与え、ハンガリーでは暴動が起こって、ソ連は武力でこれを鎮圧した。ソ連による軍事介入は、1968年のチェコ事件のときにも、1979年のアフガニスタンの政変のときにも、繰り返し行われた。

一方、ソ連が1957年に世界最初の人工衛星を打ち上げ、1961年に史上初の宇宙飛行を行ったことは、この国の科学技術の進歩を世界に示すところとなった。ソ連は通常兵器の分野でも核兵器の分野でも、アメリカに対抗しうるような軍事力をもつに至ったが、国民の生活レベルの向上は遅々としていた。

ソ連は1950年代のなかばから第三世界の開発途上国に経済援助と軍事援助を行い、また東欧諸国以外のモンゴル、ベトナム、北朝鮮、キューバ、アフガニスタン、エチオピアなどの社会主義諸国にも援助を行った。しかしソ連経済の停滞とともに、このような軍事支出や援助の増加が大きな負担になった。1985年3月、新たに共産党の書記長に選出されたゴルバチョフは、人事の刷新や経済の活性化を図るとともに、それまでのアメリカ偏重の外交から、西欧や日本にも相応の配慮を示した外交へと政策のニュアンスを変え、また中国との関係改善にも積極的な態度を示すようになった。ゴルバチョフはペレストロイカと新指向外交を掲げて改革に乗り出し、ベルリンの壁の崩壊と冷戦の終結のきっかけをつくった。しかし、経済改革は遅々として進まず、新たに民族問題が噴出して、1991年8月には改革に反対する党と政府の幹部がクーデターを試みたが失敗した。この結果ゴルバチョフは党書記長を辞任し、共産党は事実上解体した。このあと連邦構成共和国は次々に独立の宣言をし、ついに12月にはソ連邦は崩壊してバルト三国をのぞく12の共和国で独立国家協同体(CIS)がつくられた。

[高野 明・外川継男]

自然

地勢

ソ連の国土の南縁・南寄りに沿って高まる山地を西から列挙すれば、カルパティア、カフカス、コペト・ダク、テンシャン(天山)、パミール、ジュンガル、アルタイ、サヤン、ザバイカルの山地がそれであり、さらに東の東シベリアからはほぼ全域が山がちとなり、沿海地方、ベーリング海岸まで続く。カフカス、テンシャン、カムチャツカなどでは火山活動と地震の現象がみられる。南北に連なる孤立したウラル山脈は、一説に古生代のプレート衝突によって形成されたといわれるが、広い谷底をもつ老年期の山脈で、交通の障害は少ない。バイカル地方の山地は地塁が多く、階段状に落ち込んだものに湛水(たんすい)したものがバイカル湖であり、その軸方向は地塁の方向を示す。

ソ連の地勢の特色の一つは、世界有数の大規模な低地が広く横たわることである。西からあげると、東ヨーロッパ低地(ロシア平原)、西シベリア低地、その南のトゥラン低地、北極海岸に広がる北シベリア低地などである。ウラル山脈を無視すれば、世界最大の低地が出現する。東ヨーロッパ低地と西シベリア低地の北半部では、第四紀氷期にスカンジナビアとノバヤ・ゼムリャを中心とする二つの大陸氷河が南へ張り出し、第三氷期(ドニエプル氷期)にはキエフ(現、キーウ)付近まで、第四氷期(バルダイ氷期)にはモスクワ北方バルダイ丘陵にまで大陸氷河が南下した。その南方にあって直接氷河に覆われなかった地域も、周氷河地形を形成し、寒冷・乾燥気候のもとで黄土(レス)の堆積(たいせき)をみた。氷河が北に去った現在も、中部~北部では広範なアウトウォッシュ・プレーン、氷堆石堤、ボルガ川にみられるような両岸の非対称性、南ロシアから南シベリアでの黄土から黒土への変成、原流谷の運河化など特徴ある平野地形の形成と利用が顕著に観察される。カザフスタン地方を覆うトゥラン低地はもっとも乾燥した内陸流域で、ほぼ水平に堆積した中生層がわずかに隆起したのち侵食された台地が広範囲に残され、東に行くと「メルコソポーチニク」とよばれるバッドランド(悪地)や、「ジュンガルの門」(中国に通ずる地溝性の低地)が開ける。西シベリア(海成層をのせる)、北シベリアの低地には石炭、天然ガス、石油、一部に地下熱水鉱床の賦存(ふぞん)が知られるようになった。

[渡辺一夫]

河川

国土の南寄りの高峻(こうしゅん)な山地、北寄りの大きな低地の存在は、シベリアに世界的な長流(オビ、エニセイ、レナ、アムールなど)を生み出した。内陸流域には河川は少ないが、カスピ海に注ぐボルガ、アラル海に注ぐアムダリヤ、シルダリヤの長流がある。いずれも湿潤地域から流下する外来河川である。源流が標高5000メートルを超えるシベリアの大河は、長さ数百キロメートルの上流部を急流をつくって流下すると、標高100メートルほどの低地に出る(エニセイ川ではシベリア鉄道との交点が、ほぼこの地点にあたる)。そこから北へ4000キロメートルの長い道のりを、平均勾配(こうばい)がわずか1万分の1ほどで流下することになるので、曲流、分流、湿地化(水はけの悪いことの現れ)の現象が著しい。オビ川中流部のバシューガン湿原は、春の融雪時に一時的に日本ほどの面積が浸水する。河川の流量についていえば、春に年間総流量のなかばが流れ、残る9か月ほどは低水期ないし渇水期を迎える。東シベリアでは夏のモンスーンの影響で8~9月に第二の高水期がみられる。

河川は春の出水によって、中州や澪筋(みおすじ)の位置、形状、水深が変わるから、航行のためには、毎年出水後に測深、パイロット船の試験航行、標識の建て替え、河床の浚渫(しゅんせつ)などが必要であり、北極海に注ぐ大河下流では、夏の2、3か月しか航行できない。このような河川の性質を改良するために、河流制御、多目的ダム構築、運河掘削、流域変更などの計画が実行された。ドニエプル(ドニプロ)、ボルガはほぼ全流路にわたり低落差式ダムが建設され、河の縦断面は「カスケード」(瀑布(ばくふ))とよばれるような階段状となった。エニセイ川支流のアンガラ川は、バイカル湖を含めて「カスケード」化が進んでいる。航行改善を主要目的としたダムはボルガ水系のリビンスク、ドン川水系のツィムリャンスクなどに建設された。

[渡辺一夫]

気候

ソ連はユーラシア大陸の中央部から東部を占め、しかも全体として北に偏して位置する。ユーラシア大陸は地球最大の大陸塊であり、しかもソ連の国土は海洋の影響が大きい大陸西岸部を欠くこと、大陸中部以東で乾燥した内陸部は中緯度に出現することによって、ソ連の広大な国土の大半は、もっとも強い大陸性気候をもつことになる。これはソ連の気候の最大の特色である。気団の動きを主に述べれば、次のようになる。冬には、シベリア中部から東部にかけて現れる優勢な高気圧(シベリア気団、シベリア高気圧)は、バイカル湖付近に中心を置き、気圧は1040ヘクトパスカルに達し、きわめて優勢で安定している。中心域は晴天、無風、激しい放射冷却がおこり、ますます寒冷の度を加える。この高気圧の中心部から、高圧部が東に張り出すか、高圧気団が東に移動すれば、乾燥した強風(日本海を渡る間に水蒸気を含むようになる)が中国や日本の冬の天気を厳しくする。また、高圧部が南西から西に張り出すか、移動した場合、ソ連のヨーロッパ部、東ヨーロッパ、中部ヨーロッパが厳しい寒波にみまわれ、地中海地方にもその影響が及ぶ。大西洋上を低気圧が東進すると、前面に温暖前線が発生して南から湿った風が吹き込み、ソ連のヨーロッパ部に暖気と降水をもたらす。この現象は長い冬の間しばしばおこるので、大西洋の影響も加わって同緯度では西部のほうがはるかに温暖多雨となる。また、この現象が急激に発生すると、厳寒期のさなかに雪が融(と)け河水があふれる現象がおこる(「オテペリ」という)。ソ連西部の相対的高温は、次の例でもわかる。レニングラード(サンクト・ペテルブルグ、北緯60度)の1月平均気温-8℃に対し、内陸でははるか南方のアストラハン(北緯約46度20分)で同じ気温となり、さらに大陸東岸のウラジオストクでは北緯43度で-13℃である。1月平均気温の等温線を観察すると、ソ連のほとんど全域で0℃以下、東シベリアに寒極があり、北西部の等温線は緯度にほぼ直交する。ザカフカスの黒海沿岸、クリミア半島の南端そのほか小面積が0℃以上である。

夏には等温線は緯線にほぼ平行に並ぶ。シベリア高気圧(気団)は春に消失し、大陸中心部は逆に低圧部になる。周辺部(とりわけ大西洋岸)から湿潤な大気を含む気団が奥深く侵入するが、やがて含んでいる水蒸気を失い、高温で乾燥した大気となる。太平洋岸からは湿った夏のモンスーンが吹き込み、沿海地方、シベリア東部東寄りの地方に、湿潤・冷涼で晴天日数の少ない夏をもたらす。南部は中緯度高圧帯にあたるため、高温・乾燥の砂漠かステップ(短草草原)が広大な面積を占めることになる。

[渡辺一夫]

自然帯

ソ連の国土をいくつかの自然帯として簡略に概念化することは容易である。気候・土壌・植生・動物などの分布を関連づけて自然帯とよぶ概念をつくったのは、19世紀に活躍したロシアの自然地理学者たちであった。

自然帯は、ほぼ緯線に平行な帯状の数帯からなる。たとえば標式的なツンドラ(永久凍土帯)と標式的なタイガ(針葉樹林帯)の2帯にするか、その間の漸移帯を独立させて3帯にするかで、帯の数も変わってくる。次に、概念化された8帯からなるものに山地などの要素を加味したものを掲げる。北から南へ、の順である。気温などの数値は「目安」として示す。

(1)永久氷雪地帯

(2)ツンドラ 北極海岸でコケと地衣類のツンドラ。南部ではコケ、シダ、矮性(わいせい)のヤナギなどが混じるようになる。7月平均気温10℃、年降水量300ミリメートル。

(3)ツンドラ・タイガ漸移帯

(4)タイガ 北方の針葉樹林のタイガと、南方の針葉広葉混合樹林からなるものとに分けられる。7月平均気温18℃、1月平均-3℃~-40℃。年降水量700~800ミリメートル。ソ連のヨーロッパ部では、南にカシワ、ナラなど広葉樹林のタイガがみられる。

(5)タイガ・ステップ漸移帯 黒土、暗色栗色(くりいろ)土などの土壌帯は、ほぼこの位置にあたる。7月平均気温23℃。年降水量400ミリメートル。

(6)ステップ

(7)半砂漠 ステップと砂漠の間にある広大な漸移地帯。塩分に耐えるキク科(ヨモギ類)、イネ科などの植生が粗く地を覆う。年降水量300ミリメートル以下。

(8)砂漠

(9)亜熱帯 黒海北東岸、カスピ海西岸・東岸の平野部に、面積は狭いが「亜熱帯」と称する地域がある。前者は湿潤亜熱帯、後者は乾燥した亜熱帯である。北に偏した国土をもつソ連にとって重要な地域である。

(10)山地 標高が高くなるにしたがって現れるステップ、タイガ、いわゆるお花畑、氷河なども、自然帯の構成要素をなしているが、一括して「山地」とする。

[渡辺一夫]

地誌

ソ連には、20の経済地域があったが、ここでは、そのうちのあるものを統合して得た13の地域区分によって解説する。括弧(かっこ)内は、もととなった経済地域の名称(略記したものもある)である。したがって、西シベリア、東シベリアなどの領域は、日本での常識的領域とはかなり異なり、面積も広くない。

(1)モスクワ周辺(中央地域) モスクワ首都圏を含み、その影響の強い地域である。首都の都心から、管理中枢機能の一部、企画設計、試作実験施設などの進出が目だつ。その外周は、各種機械、エネルギー、建設、食品などの工場が立地し、レクリエーション地帯、別荘地帯と、園芸・家禽(かきん)・乳業地帯が展開する。また、モスクワからボルガ川、バルト海、カスピ海、黒海などへ通ずる河川交通システムの一環となる人造湖、運河、河港などのある都市も、北~東部を取り巻く。かつてこの地方は、増大する工業にエネルギー供給が追い付かず、深刻な危機を体験した。泥炭、褐炭が動員されたが、第二次世界大戦後はウラル、ボルガ地方からの供給(パイプライン、送電線)を受け、危機的状況からは脱した。東部にはボルガ‐オカ水系に沿うスズダリ、ウラジーミル、ヤロスラブリなどの古都があって、古代ルーシの民族と文化の形成の中心であった。古都巡礼のルートは「黄金の輪」の名で人気を集める。モスクワ南方にはトゥーラ、オリョールなど、西部にはスモレンスクなど、街道沿いの城砦(じょうさい)起源の都市があり、武具製作から発展した金属・機械工業をもつ。

(2)レニングラード周辺(北西部地域) レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)郊外には、ピョートル1世にちなむ史跡(ペトロドボレツ、プーシキンなど)、十月革命と第二次世界大戦戦跡が多い。三角州上に建設されたレニングラードは孤立した巨大な重工業都市で、資源を欠き、大戦中の包囲下で市民は困難な生活を強いられた。戦後はペチョラ、ボルガ、ウラル、ウクライナからパイプラインや送電線でエネルギー供給を受けた。ネバ川水系の輸送システムの入口にあたり、南東方には古都ノブゴロドがある。この地域の農林業は、近郊農業、乳酪、小麦・ライムギなどの穀作、北方の林業などである。

(3)コラ半島、白海沿岸、北部ウラル(北部地域) コラ半島(鉄‐ニッケル、燐(りん)灰石)、ペチョラ炭田、コミ‐ウフタ油田など、北極圏の南北に沿って地下資源の豊かな地域である。労働力の北への移動と、原燃料の南進が実行されている。たとえば鉄鉱石は水路と鉄道でリビンスク湖北岸のチェレポベツに運ばれて鋳鉄(ちゅうてつ)や鋼材にされ、さらに消費地レニングラードへ運ばれる。農林業は穀作よりも林業、トナカイと牛の飼育などが盛ん。ムルマンスク、アルハンゲリスクは、貿易港、漁業基地、海軍根拠地などの機能をもっている。

(4)ボルガ川流域(ボルガ‐ビヤトカ地域と沿ボルガ地域) ボルガ川の中・下流部は、イワン4世のカザン攻略(1552)以降ロシアに併合された。タタール人の要塞(ようさい)であったカザン、交易の港であったサマラ(クイビシェフ)、ツァリーツィン(のちスターリングラード、現ボルゴグラード)などは1930年代から重工業都市に変貌(へんぼう)した。後者は第二次世界大戦の凄惨(せいさん)な戦場(スターリングラードの戦い)となった。戦車工場があり、戦略要衝であったことがおもな理由であった。ボルガ中流部には1960年代に大きなダムと発電所が次々に構築されたこと、ボルガ・ウラル油田の近接などを理由に、機械工業のほか精油、石油化学などの新興部門が立地し展開した。サラトフ(精油、石油化学)、トリアッチ(小型乗用車)、ブレジネフ(現ナーベレジヌイエ・チェルヌイ。貨物自動車、カマ水力発電所)などのほか、ダム労働者住宅建設から開始されたジグリョーフスクなどがその例である。第一次産業部門は北・中部の穀作のほか、南部では畜産の比重が高くなる。畜産は、かつての遊牧が変化した放牧から集約的な舎飼いまで多様である。ボルガの貯水池から引いた灌漑(かんがい)用水を利用した牧草・飼料作も、乾燥した南部で行われるようになった。しかし都市用水、農業用水の需要急増に伴い、本流からの取水量も多く、ボルガ川下流からカスピ海に流入する水量の減少をもたらしたうえ、環境問題が早くから発生していた。

(5)ウラル(ウラル地域) 経済地域としてはウラル山脈と、その東西に展開する山麓(さんろく)地帯を含めたものである。開発は1928年以降、とくに第二次世界大戦当時「ソ連の兵器廠(しょう)」となったことに始まる。この地方は地下資源に富み、先発のウクライナ(ドンバス、ドニプロ)と並ぶ冶金(やきん)工業地帯に成長した。北から南の順に述べれば、セロフ(鋼)、ニジニー・タギル(鋼・特殊鋼)、スベルドロフスク(鋼、銅・ニッケル・アルミニウム。アルミはクラスノトゥリンスク)、チェリャビンスク(鋼・鉄道車両などの機械工業)、マグニトゴルスク(鋼)、オルスク(銅、クロム、精油)などに分かれ、大規模な工業地帯を形成する。ウラル西麓はボルガ・ウラル油田東縁にあたり、精油、石油化学が立地し、そのほかボトキンスク(上カマ水力発電所)、オレンブルグ(天然ガス田)などがある。

(6)西シベリア(西シベリア地域) 1890年代、クズネツク(現、ノボクズネツク)などで鉄道用炭の採掘が始まり、企業はカルテルを結んで巨利をあげた。しかし、本格的開発は第一次五か年計画で建設されたウラル・クズネツク・コンビナート以降で、ケメロボ(石炭化学)、ノボクズネツク(西シベリア製鉄所)を中心とするシベリア第一の重工業地帯となった。

はるか北方のオビ川の中流域は産油地帯で、分散して油田があり(スルグート、サモトロルなど)、さらに北には天然ガス田(ウレンゴイ、グープキンスコエ、ザポリャールヌイ、ベレゾボなど)が開発されている。石油と天然ガスはパイプラインで西シベリア南部やウラル以西に送られる。ノボシビルスク西郊には「シベリア科学都市」ともいわれるアカデムゴロドークがある。

西シベリア低地南西部~南部のステップは冬・春小麦地帯となりつつあり、中北部では粗放な畜産、トナカイ飼育と狩猟・漁労がある。

(7)東シベリア(東シベリア地域) 日本の常識と異なって東シベリアはザバイカル地方で終わり、その東のヤクート(現サハ)地方からは極東地域が始まる。西シベリア同様、最南部を東西に走るシベリア鉄道沿線に人口の大半が集中して主要な経済活動の地帯となる。タイシェト―バイカル湖北岸―レナ川上流を東進するバム(第二シベリア)鉄道の開通(1984)は、アンガラ・イリム鉄鉱床、ウドカン銅山など、沿線の地下資源開発のために役だつとされる。シベリア鉄道に沿うカンスク‐アチンスク炭田、アバカン炭田、アンガラ川の水力発電所群、アンガラ‐バイカル水上輸送系を媒介とする総合的な工業地帯の建設が見込まれているが、ソ連崩壊後は鉄道運賃が10倍にアップ、エネルギー資源も運べないなど、鉄道輸送の麻痺(まひ)状態により地域住民へのエネルギー供給にもこと欠く状態にある。イルクーツク、シェレホフ、アンガルスク、ブラーツクなどが将来の新工業地帯の中心となろう。北極海岸に近いノリリスク周辺は孤立した地下資源型工業地帯で、銅、ニッケル、石炭、天然ガスが採取される。それらの鉱工業従事者に供給する温室主体の生鮮野菜等を供給するソフホーズ(国営農場)が近郊に広がっていた。

クラスノヤルスク、イルクーツクなどの周辺は乳業、園芸などの地帯、シベリア鉄道沿線に穀作(春小麦)、畜産地帯が開ける。

(8)ソ連の極東部(極東部地域) ヤクート(現サハ)、マガダン、カムチャツカ、沿海地方、樺太(からふと)(サハリン)などを含む。広大だが一般に未開発で、アムール川中流、ウスリー川流域は早くから入植が始まっていた。ヤクートの砂金、ダイヤモンドのほか、各地に小規模な炭田・油田があるが、ヤクート地方の大規模な油田・炭田開発が期待される。いわゆる「寒極」を含む地域である。ハバロフスクを中心とするアムール‐ウスリー流域低地の都市(ウスリースクなど)、日本海岸のウラジオストク(太平洋艦隊根拠地および対日貿易港)、ナホトカ(対日貿易港)、北方沿岸のテチューヘ、ニコラエフスク・ナ・アムーレなども、貿易上重要性を増すであろう。

主要農業地帯はアムール‐ウスリー地域で、穀物(小麦)、酪農、畜産などの地帯であり、浅い山地は木材・林産加工が行われている。

(9)中央黒土帯(中央黒土地域) モスクワ南方の黒土帯の呼び名である。かつては黒土の豊かさに反し、多数の貧農が離村して社会問題となった。冬小麦、テンサイ、乳酪、食肉などの農業地帯で、モスクワおよびモスクワ以北の地域への食糧供給の任務をもっている。鉱産のうちで特筆されるのはクルスク地磁気異常帯(KMA(カーエムアー))の鉄鉱床が露天掘りで採取され、1960年代に選鉱所も建設されてソ連有数の鉄の生産地帯となったことである。中央黒土帯の主要都市はボロネジ(南方のノボボロネジスキーに原子力発電所がある)、クルスク(1986年西郊にクルスク原子力発電所が完成した)、リペツク、タンボフなどである。

(10)ウクライナとモルダビア(ドネツ‐沿ドニプロ、南部、南西部、モルダビアの各地域) ウクライナ東端はドンバス重工業地帯の西半にあたる。このほか、重工業地帯は、ハリコフ(現、ハルキウ)、ドニエプル川中流部沿いに展開する。ユーゾフカ(現、ドネツク)に1870年代にロシア最初の溶鉱炉ができてから、南部工業地帯とよばれるようになったが、本格的開発は1928年に開始された第一次五か年計画時代である。ハリコフのトラクター工場も、ソ連最初の大型水力発電所(ドニエプル・ダム)の建設も、同時代の成果であり、その後、キエフ、クレメンチュグ(現、クレメンチュク)など数座のダム建設によってドニエプル川は階段状の縦断面をもつようになり、重工業地帯の大きな中心となった。クリボイ・ログ(現、クリビー・リフ。鉄山)、シェベリンカ(ハリコフ南方の天然ガス田)、ニコポリ(マンガン鉱山)も重要な地下資源賦存地点である。キエフはルーシ建国とロシア正教によって知られる古都で、現在は機械、電気機械などの工業の中心となっている。西部へ行くと農業地帯の性格が強くなり、冬小麦、テンサイ、乳酪、食肉などの生産が多い。クリミア半島南岸は国際的保養地、避寒地として知られる。西端のモルダビアは丘陵を主とし、果樹(スモモ、リンゴ、ブドウ)栽培が盛んである。

(11)ベロルシア・バルト三国・カリーニングラード(ベロルシア地域と沿バルト地域) バルト三国は第二次世界大戦直前にソ連に併合された地域、カリーニングラード州はロシア連邦共和国の飛び地である。昔から軍馬やこはくで知られていたものの、後れた農業地帯であったが、沿岸部ではハンザ同盟の都市が活況を呈した。工業化に必要なエネルギー資源を欠き、コフトラヤルベ(エストニア)では油母頁岩(ゆぼけつがん)、泥炭などを動員してきたが、パイプラインなどによりウラル、ウクライナなどから石油などが運ばれるようになった。大都市(とくに各共和国首都)では電気機械、機械、輸送機器製造が進展し、たとえばミンスク(鉄道車両、トラクター)、リガ(電車、バス、船舶)、カリーニングラード(鉄道車両、船舶)などがある。

農業部門では、大都市周辺の近郊農業から草地での粗放な畜産まで種々あり、沿岸にはバルト海に出漁する漁業船団根拠地もある。カリーニングラードはかつてハンザ同盟の一中心で、18世紀からプロイセン領(旧称ケーニヒスベルク)として知られた。現在は国境の要地で、外港はバルチースク。

(12)中央アジアとカザフスタン(中央アジア地域とカザフスタン地域) この地域は自然的には内陸アジアの乾燥帯のなかばを占め、歴史的にはイスラム世界で、彼ら独自の文化圏を形づくる。しかし大都市や工業地帯にはスラブ系諸族も多い。従来の生業は、乾燥低地での遊牧と河川沿岸のオアシスでの自給農業で、著しい対照をなしていた。後者のなかからいわゆるシルク・ロード諸都市が発達した。現在、経済的に非能率な遊牧は廃され、畜産主体で穀作や飼料作をも行う農業にかわりつつある。ダム構築や灌漑用水確保が可能になったことが大きな原因で、ワタ、羊毛はこの地方の特産である。高峻(こうしゅん)な山地では移牧も行われる。

カザフスタン北部では小麦の大規模栽培が1960年代から始まり、パブロダール、ツェリノグラード、クスタナイなどがその中心。鉱産資源は、カラガンダ炭田(ソ連有数の生産量)、ジェズカズガンなどの銅山(バルハシ精銅コンビナート)、ブハラ北方のブハラ天然ガス田、グリエフ(現、アティラウ)とクラスノボーツク(現、トルクメンバシ)付近の石油、食塩、カリ塩などがある。アルタイ前山やテンシャン山系の水力開発が始められている。おもな都市は前記の諸都市のほか、タシケント、アシュハバード(現、アシガバート)、アルマ・アタ(現、アルマトイ)など南部山麓のオアシスから発展したもの、小都市でもヒバ、ブハラ、サマルカンドなど史跡に富むものがある。

(13)北カフカスとザカフカス(北カフカス地域とザカフカス地域) カフカス山脈を挟んだ北と南の地方は、自然的に大きな相違がある。北カフカスは広大なクバン、スタブロポーリエのステップが広がり、冷涼で乾燥し、冬小麦地帯としてソ連時代の末にはその屈指の穀倉となった。石油(マイコプ、クラスノダールの中規模油田)があり、ピャチゴルスクからエリブルース山麓に至る渓谷中にティルニアウス鉱山(タングステン)がある。ザカフカス地方は温暖で、黒海東岸には北国のソ連としては珍しい温暖多雨気候をもつ海岸平野がある。丘陵で柑橘(かんきつ)類、ブドウ、茶が栽培され、海岸にはイトスギ、シュロなどが植栽される。牧羊が盛んで、山地には移牧もある。カフカス山脈の東端アプシェロン半島はバクー油田を中心として中規模の油田が広がる。

北カフカス、ザカフカスとも保養・観光地が多く、前者ではとくにミネラーリヌイエ・ボードゥイ(略称ミンボードゥイ)、ソチ、後者ではバトゥーミ、エレバンなどに国内航空路線が集中する。保養地のほか、カフカス山中などに山岳スポーツ・登山基地が設けられるようになった。

[渡辺一夫]

歴史

時期区分

ソビエト連邦の歴史は、『ソ連共産党史』(増補第4版、1972)によれば、次の11の時期に分けられている。(1)社会主義革命の発展とソビエト権力の強化期(1917.10~1918)、(2)外国の軍事干渉と内戦期(1918~1920)、(3)国民経済の復興、ソ連邦の創設期(1921~1925)、(4)社会主義的工業化と農業の全面的集団化の準備期(1926~1929)、(5)全線にわたる社会主義の攻勢期(1929~1932)、(6)国民経済の社会主義的改造の完成、社会主義の勝利の時期(1933~1937)、(7)社会主義社会の強化、国防強化期(1937~1941)、(8)大祖国戦争期(1941~1945)、(9)復興と発展、社会主義世界体制の成立期(1945~1952)、(10)社会主義社会の発展期(1952~1958)、(11)社会主義社会の完成と共産主義への漸進的移行期(1959~1970)。また、『ソビエト歴史百科事典』第13巻(1971)の「ソビエト連邦」の項目における時期の区分は、ほぼこれと同じで、(1)1917~1918年、(2)1918~1920年、(3)1921~1925年、(4)1926~1940年、(5)1941~1945年、(6)1946年以降、となっている。1976~1980年に刊行された経済史『ソビエト経済』(全7巻)は、(1)1917~1920年、(2)1921~1925年、(3)1926~1932年、(4)1933~1937年、(5)1938~1945年、(6)1946~1960年、(7)1960~1970年代の各巻に分けられており、(6)は、「国民経済の復興と発達した社会主義経済の創設」、(7)は、「発達した社会主義の段階でのソ連経済」と題されている。ジュゼッペ・ボッファGiuseppe Boffa(1923―1998)の『ソ連邦史』(1979)では、革命、ネップの時代、工業化と集団化、個人権力、大祖国戦争、冷戦、フルシチョフ下の10年、の七つに区分されている。

ここでは、(1)革命期、(2)社会主義的改造と工業化期、(3)大祖国戦争期、(4)スターリン批判期、(5)「発達した社会主義」の時期、と五つの時期に区分して概観する(なお、革命前のロシアの歴史については「ロシア史」の項を参照されたい)。

[木村英亮]

革命期

十月革命

第一次世界大戦のさなか、1917年11月7日(ロシア暦10月25日)に首都ペトログラードでソビエト政権が成立し、世界最初の社会主義革命が成功した。この年の3月(ロシア暦2月)に起こった「二月革命」により、国会の勢力を中心として形成された臨時政府は、労働者・農民の平和と土地の要求にこたえることができず、兵士・労働者をつかんでいたソビエトでは、臨時政府を支持するメンシェビキとSR(エスエル)が多数を占めていた。これに対してレーニンを指導者とするボリシェビキは、「四月テーゼ」によって、ソビエトがただちに政権をとることを主張して勢力を急速に伸ばし、それを実現したのである。

ソビエト政府は、民族自決の原則に基づく、無併合・無賠償の即時講和を交戦諸国の政府と人民に訴えた「平和についての布告」、地主の土地の無償没収と分配を定めた「土地についての布告」を発し、ついで1918年1月には「勤労被搾取人民の権利の宣言」を採択して、新しい共和国の基本原則を明らかにした。以後1918年3月ごろまでに、広大な旧ロシア帝国領域の各地でソビエト政権が成立し、臨時政府の体制は一挙に崩壊した。1918年3月にはドイツと単独講和を結び、この前後に、銀行・運輸・大工業企業・外国貿易を国有化し、社会主義的改造のための態勢を整えようとした。

[木村英亮]

国内戦と諸共和国の誕生

しかし息をつく暇はなく、1918年なかばから、イギリス、日本をはじめとする帝国主義列強が軍隊を送り、反革命軍を助け、国内戦・干渉戦が始まった。ソビエト政権は、赤軍を創設してこれにあたるとともに、自家消費・種子分を除く穀物を農民から強制的に出させる食糧徴発制を土台とする「戦時共産主義」政策をとり、すべての力を国内戦勝利のために動員した。富農の穀物徴発には貧農委員会があたり、農村の階級闘争は激しくなった。1919年3月の第8回党大会では、「貧農に依拠しながら中農層と強固な同盟を結ぶ」政策が明らかにされ、中農を漸進的かつ計画的に社会主義建設に引き入れる方針がとられた。周辺諸民族地域では、国内戦のなかで、革命と反革命との激しい闘争が行われた。また、フィンランドでも1917年12月6日にセイム(議会)がロシアからの独立を宣言し、31日にソビエト政府がこれを承認した。一方、バルト海沿岸地方では、首都とほぼ同時にソビエト政権が樹立されたが、まもなくドイツ軍に占領され、反革命政権が成立した。しかし、これらを例外として、大部分の地域においてはソビエト政権が諸民族勤労者の支持を得て確立する。

ベロルシアでは、いったんミンスク市の権力を握ったソビエトを、1918年3月にドイツ軍が倒し、領域の大部分を占領したが、赤軍の反撃によって1919年1月1日にソビエト共和国が成立した。ウクライナでは、1917年12月25日にハリコフでソビエト政府が組織され、1918年1月にキエフの中央ラーダを廃した。まもなくペトリューラSimon Vassiliévitch Petlioura(1879―1926)政府が協商国の援助を得て勢力を伸ばしたが、1918年11月にソビエト政権が復活した。ウクライナは、旧ロシア帝国領域内で工業・農業とももっとも発展しており、労働者とともに農民やブルジョアジーの力も強く、闘争は激しく複雑な経過をたどった。ザカフカスでは、石油労働者の集中していたバクーで首都とほぼ同時にソビエト政権が成立したが、その他の地域では、アルメニアでは民族ブルジョアジーのダシナク(連邦党)、アゼルバイジャンではムサバチスト(ムスリム民主党)、ジョージア(グルジア)ではメンシェビキが圧倒的に優勢で、それぞれ政権を樹立し、トルコ、ドイツ、ついでイギリスの軍隊の支持を得る。バクー・ソビエトは1918年7月末に倒された。ソビエト政権は、イギリス軍の撤退後、1920年4月アゼルバイジャンで、同年11月アルメニアで、1921年2月にジョージアでようやく成立する。

中央アジアでは、1917年11月14日にタシケント・ソビエトが政権を樹立する。間接統治下にあったヒバ、ブハラ両ハン国は、1920年2月、8月の人民ソビエト革命を経て、1923年、1924年にそれぞれ社会主義共和国となった。

[木村英亮]

ソ連邦の結成とネップ

1922年12月、アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアが結合したザカフカス共和国と、ロシア、ウクライナおよびベロルシアの四つの共和国は、ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連邦)を結成した。中央アジアでは、1924年に民族的に境界区分が行われてウズベク、トルクメンの二つの共和国が誕生し、1925年にソ連邦に加わる。この間、1921年3月、第10回党大会で、「戦時共産主義」から新経済政策(ネップ)への経済政策の転換が行われた。ネップの柱は食糧税政策で、これによって農民は余剰穀物の販売を許された。商業や小工業企業での個人経営が復活し、国内戦終了時の1920年に戦前水準の半分となっていた農業生産、7分の1に激減していた工業生産は復興に向かった。

[木村英亮]

社会主義的改造と工業化期

一国社会主義路線の確立

社会主義革命を指導してきたレーニンは、1922年健康を害し、1924年に没する。このころヨーロッパの革命的高揚期は終わり、資本主義は相対的安定を達成したが、ソ連も革命期を終わり、経済的にもいちおう復興した段階で、以後の建設の方針を決定しなければならない時期を迎えた。

この社会主義建設の方針をめぐって、1922年に党書記長となったスターリンと、トロツキー、ジノビエフとの間に、1926~1927年、激しい党内闘争が行われる。スターリンら主流派が、農民との同盟を保持しつつ一国で社会主義建設を進めるよう主張したのに対し、反対派は、政治的・経済的・軍事的にそれは不可能であるとして、世界革命論を唱えたのである。この闘争は主流派の勝利に終わり、スターリンの指導権が確立、その下で一国社会主義建設が始められる。

[木村英亮]

五か年計画による工業化

一国社会主義建設の路線に沿って、1928年10月から重工業優先の第一次五か年計画が開始された。これは、1920年作成の電化に基づく長期発展計画(ゴエルロ計画)、1921年設置のソ連計画委員会(ゴスプラン)によって作成され、1920年代後半に実施された単年度計画等の経験と、大部分の工業企業の国有化を基礎としている。

第一次五か年計画期には、1500の大工業企業が操業を始めた。突撃隊作業班を先頭とする大衆的社会主義競争によって建設のテンポは速まり、計画課題は1932年末までに完遂された。工業生産とくに機械製作・金属加工は大きく発展し、電力生産は2.7倍となり、ソ連は工業国へ変わった。失業は1930年になくなった。ウラル、シベリアにも大規模建設が行われ、連邦共和国・自治共和国でも連邦政府の援助によって工業化が始められ、非ロシア諸民族の労働者階級が増大した。続く1933~1937年の第二次五か年計画期には、工業生産は機械製作を中心にさらに発展し、粗鋼生産は二つの五か年計画によって4倍以上となった。1935年にはスタハノフ運動という作業能率増進運動が生まれ、全分野に拡大した。

[木村英亮]

農業の全面的集団化

農業生産はネップの下で、主として個人経営によって復興したが、1928年1月穀物調達の危機が起こった。その直接の原因は、価格が低いことに対する農民の不満と、見返りとなる工業製品不足による穀物の売り惜しみ、富農の投機と扇動と考えられるが、背景には、農民が中小農化したことによる自家消費率の増大があった。予約買付制なども試みられたが、根本的解決は、農民のコルホーズ(協同組合農場)への組織化の推進しかないことが明らかになった。1929年春、スターリンは、より漸進的な政策を主張するブハーリンら右翼反対派を攻撃し、年末の「大転換」によって全面的集団化運動を開始した。

1932年末には、播種(はしゅ)面積の4分の3以上が集団化され、農業の社会主義的改造は基本的に完了した。まだ少なかったトラクターや農業機械は国営のエム・テー・エス(機械・トラクター・ステーション)に集中され、契約によってコルホーズにサービスを行った。ソフホーズ(国営農場)も大規模に建設され、その農業機械によって周辺のコルホーズ農民を援助したほか、宣伝・教育活動を行い政治的な拠点となった。ロシア正教聖職者は個人農を支持したため、集団化と同時に激しい反宗教運動が行われた。

集団化運動は、とくに富農との激しい階級闘争を伴ったため生産は激減し、1913年に対する1933年の指数は、耕種101、畜産65となり、飢饉(ききん)と農村の荒廃をもたらし、犠牲は大きかった。1934年12月の党政治局員キーロフ暗殺を契機として、1936年から1938年にかけ三次にわたるモスクワ裁判と軍指導者の秘密裁判によって、ジノビエフ、カーメネフ、ブハーリン、トゥハチェフスキーら党や軍の指導者が次々に処刑された。この大粛清によって、たとえば1934年の第17回党大会で選ばれた党中央委員・同候補の7割が逮捕・銃殺された。この大粛清は、集団化による緊張とスターリン個人崇拝を背景として初めて理解できるであろう。

第一次、第二次の二つの五か年計画の期間に、都市と農村における資本主義的な要素は最終的になくなり、1936年12月、第8回ソビエト大会はソ連における社会主義の勝利を宣言、新しい憲法を採択した。

中央アジアでは、1920年代後半の土地・水利改革から集団化へと連続的な農業変革と並んで非識字者解消運動、女性解放運動が行われ、工業化の基礎が置かれたが、この憲法によってカザフ、キルギスは連邦共和国となった。またザカフカス共和国は解体され、アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアは独立の連邦共和国となった。

[木村英亮]

大祖国戦争期

戦争の接近

1930年代、ドイツ、日本などでファシズムが台頭し、ソ連は1934年に国際連盟に加入、1935年コミンテルン第7回大会で人民戦線戦術を決めるなど、反ファシズム勢力の結集を図った。しかし西欧支配層がドイツのオーストリア併合、チェコ侵略に対しても宥和(ゆうわ)的政策をとり続けたため、ソ連は1939年8月孤立を避けるためドイツと不可侵条約を結び、国内の態勢づくりを急いだ。1940年にはエストニア、ラトビア、リトアニア、モルダビアでソビエト政権が樹立されソ連邦は拡大した。1938年「張鼓峰(ちょうこほう)事件」、1939年「ノモンハン事件」と紛争が続いた日ソ間には、1941年4月、中立条約が結ばれた。

[木村英亮]

ドイツによる侵略と反攻

第二次世界大戦は1939年に始まっていたが、ドイツ軍は1941年6月突如ソ連に侵攻し、11月にはモスクワ、レニングラード近くまで占領した。しかし12月にはモスクワ近郊でソ連軍の反撃が始まり、ドイツ軍の電撃戦の失敗は明白となった。レニングラードはこの年9月に包囲され、防衛戦は900日も続いたがついに陥落しなかった。ドイツ側枢軸軍33万が包囲殲滅(せんめつ)された1942年9月から1943年2月にかけてのスターリングラードの戦いは、戦争の転機であった。ソ連軍の反攻が始まり、1943年7月クルスクの戦いで枢軸軍は50万以上を失った。アメリカ、イギリスはソ連と反ファシズム連合を形成し、武器を援助したが、1944年6月に連合軍がフランスに上陸するまで、枢軸軍の大部分は独ソ戦線に投入されていたのである。

ソ連軍は、ドイツ軍を追撃して東欧をファシズムの支配から解放、1945年4月ベルリンを包囲し、5月8日にドイツは降伏した。ソ連は、8月8日には日本に宣戦し、中国東北地区の日本軍を撃破した。この戦争(ソ連のいわゆる「大祖国戦争」)におけるソ連の勝利は、世界史に大きな意義をもっている。東欧諸国では人民民主主義政権が樹立され、帝国主義の植民地体制の崩壊が始まった。

[木村英亮]

復興

大祖国戦争によって、ソ連は国富の30%、2700万の人命という歴史に例のない損害を受けた。1942年に工業生産は1940年の66%、農業生産は38%にまで低下したが、開戦後1360以上の大企業、1000万以上の人が東部に疎開し、粗鋼などの重工業、戦車、航空機をはじめ兵器類の生産は急激に増大してドイツをしのぐに至った。戦後1946~1950年の第四次五か年計画によって引き続き復興が進み、1950年の工業生産は戦前水準を超えた。スターリンは、人民委員会議議長(首相)、国家防衛委員会議長、最高司令官などの権限を一身に集め、戦争を勝利に導いたが、その個人的権威は過度に高まった。戦後まもなく始まった「冷戦」という国際的緊張のなかで、個人崇拝はやがて最悪の様相を呈し始める。

[木村英亮]

スターリン批判期

「雪どけ」時代

1953年3月、1922年以来30年にわたって党書記長であったスターリンが急死した。後を継いで首相兼党第一書記となったマレンコフは、消費物資の生産に力を入れた。まもなく党第一書記となったフルシチョフは、カザフスタンの処女地開墾などによって農業生産の向上を図り、こうして、国民生活はしだいに豊かになってきた。ソ連はすでに原爆を保有していたが、1953年には水爆実験にも成功、1955年にはワルシャワ条約機構を成立させるなど軍事的な力をつけ、朝鮮、インドシナの戦争を休戦に導いた。このころアジア・アフリカ諸国の発言権も強まり、周・ネルーの平和五原則が声明されるなど平和共存の気運が盛り上がった。1956年2月、第20回党大会では、フルシチョフが秘密報告でスターリン個人崇拝を厳しく批判し、「雪どけ」を一挙に推し進めた。反対するマレンコフ、モロトフらは、まもなく失脚に追い込まれた。

[木村英亮]

社会主義世界体制の確立

1950年代、工業生産の伸びは目覚ましく、冶金(やきん)や機械製作などのほか、後半には石油化学など新しい分野も急速なテンポで発展した。中央アジアなど周辺の諸民族共和国も本格的な工業化の時期に入った。

東欧諸国では、ユーゴスラビア、ポーランドを例外として、1960年前後に農業経営がすべて生産協同組合か国営農場によって行われるようになり、社会主義的改造を完了した。ソ連はこのころ「発達した社会主義」の段階に入ったとされた。

1957年、人工衛星スプートニク1号打上げによって人気を高めたフルシチョフ党第一書記は、1958年ブルガーニンを解任して首相をも兼任、国連総会で完全全面軍縮を提案、アイゼンハワー、ケネディらアメリカ合衆国大統領と会談、1961年には新しい党綱領作成にイニシアティブをとるなど精力的に活動した。しかし、中国共産党との路線上の対立を国家的対立に至らしめたことや、「キューバ危機」など外交上の失敗、党組織の改革・工業管理組織の改変・農業政策などの内政上の失敗を原因として、1964年に失脚した。

[木村英亮]

「発達した社会主義」の時期

アメリカに接近する経済力

1964年10月、フルシチョフ失脚後、党第一書記(1966年に書記長と改称)はブレジネフ、首相はコスイギンによって引き継がれた。新政権は、工業管理・計画制度改善の試みを推し進め、最新技術導入、自動化、巨大なコンビナート・大発電所の建設を行った。エレクトロニクス・無線工学等の部門も発展、工業・農業を含めた地域生産総合体がつくられ始めた。穀物生産は1978年には2億3720万トンと1953年の3倍近くに増大、畜産においても、牛・羊・豚の頭数で世界一、二となった。農業の機械化・化学化・電化も格段に進み、欧米諸国に比べ低かった農業労働の生産性の向上、飼料の増産に力が注がれた。

[木村英亮]

新憲法の採択

ブレジネフは、1976年、元帥、国防会議議長、1977年には最高会議幹部会議長を兼任、1982年11月に没するまで18年間という長期にわたって党と政府を率いた。この間、1974年にソルジェニツィンを国外追放、1980年にはサハロフをゴーリキー市に流刑するなど、反体制知識人に対する締め付けを強めたが、国民生活は全体としてみれば、豊かになってきた。中央アジアやシベリアも発展し、諸民族間の実質的な平等に向けての経済的建設・文化的接近も進み、文字どおりのソ連邦となってきたと考えられた。1977年の新しい憲法は、この段階を文書として確定したものといえよう。

セフ(経済相互援助会議=コメコン)を通じての東欧社会主義諸国との経済的結合も強化され、1971年には「総合プログラム」を採択し、新段階を画した。1968年のチェコ介入に際しては「制限主権論」を唱え、政治的・軍事的団結を強調した。アメリカとは、1972年以降毎年穀物を輸入し、1972年ニクソン大統領とSALT(ソルト)(戦略兵器制限交渉)‐Ⅰ、1979年カーター大統領とSALT‐Ⅱに調印するなど共存路線を求めたが、1979年12月のソ連軍アフガニスタン介入以後、関係は悪化した。

[木村英亮]

ゴルバチョフ政権と第27回党大会

1982年のブレジネフ没後、党書記長は、アンドロポフ、チェルネンコとかわり、1985年、54歳のゴルバチョフが就任した。新政権は、経済改革の推進と徹底的な綱紀粛清・労働規律強化によって、鈍化した経済成長を高めようとし、とくに、数年来不作続きの農業生産を、1982年の「食糧計画」によって向上させようとした。1984年10月の第二シベリア鉄道開通をてことしてシベリア開発も着実に進めていた。

1986年2~3月の第27回党大会では、党の中核をなす政治局の12人中8人がアンドロポフ以降の新メンバーとなるなど、ブレジネフ期における人事の停滞を打破して、党と政府の指導部が大きく若返った。

この大会で採択された新しい党綱領では、「社会主義社会を全面的に完成し、その可能性と優越性を共産主義へのいっそうの前進のためにもっと十分に有効に利用する」ことがうたわれた。また同時に決定された、2000年を目ざす「経済社会発展の基本方向」では、科学技術進歩の加速、社会的生産の構造的再編、管理システム・経営方法の改善によって、国民所得・工業生産の2倍化を予定していた。

グロムイコにかわったシェワルナゼ外相の下で西欧に平和攻勢をかけるなど、国際政治面でも積極的にイニシアティブをとろうとし、中国との関係も改善された。

[木村英亮]

大統領制とソ連の崩壊

ゴルバチョフはペレストロイカ(改革)路線を進め、1990年には共産党一党制の廃止、大統領制などを断行し、社会主義の枠内での民主化を進めようとした。しかし民族主義の波は東欧からソ連にも及び、1991年12月ソ連は解体、独立国家共同体(CIS)が創設された。

[木村英亮]

政治・外交・防衛

政治制度

ソビエト連邦は社会主義国家であり、全権力は人民に属し、人民は人民代議員ソビエトを通じて国家権力を行使することになっていた。1977年10月7日に採択された憲法は、ソ連を「発達した社会主義社会」と規定し、国家の性格を「社会主義的全人民国家」としていた。ソ連はロシア連邦、ウクライナ、ベラルーシ、ウズベク、カザフ、ジョージア、アゼルバイジャン、リトアニア、モルダビア、ラトビア、キルギス、タジク、アルメニア、トルクメン、エストニアの15のソビエト社会主義共和国からなる「単一の連邦的多民族国家」であり、各共和国は連邦からの脱退権をもっていた。

ソ連の最高国家権力機関はソ連最高会議(国会)であり、連邦会議と民族会議の二院によって構成されていた。両院は同権で、同数の代議員からなり、両院の意見がどうしても一致しない場合には最終的には全人民投票によって決定された。最高会議は通常、1年に2回招集され、1回の会期は2、3日であった。閉会中は、両院合同会議で選出される最高会議幹部会が最高国家権力機関の機能を果たす。なお1990年3月の憲法改正で、大統領制が導入され、最高会議幹部会議長にかわり大統領が国家元首となった。大統領は、軍の統制権、首相・閣僚・最高裁判所長官などの任命権、非常事態宣言の発令、法案の拒否権などが与えられ、初代大統領にはゴルバチョフが選出された。

国家権力の最高執行機関は、ソ連最高会議両院合同会議で組織されるソ連閣僚会議(政府)であった。閣僚会議は、議長、第一副議長、副議長、大臣、国家委員会議長のほか、閣僚会議議長が推薦し、最高会議が承認したソ連の他の機関や組織の責任者からなり、共和国閣僚会議議長も職務上、ソ連閣僚会議の構成員であった。議長が首相にあたり、議長、第一副議長、副議長、および閣僚会議が決定するその他の政府構成員により幹部会が組織された。省と国家委員会には全連邦的なものと連邦・共和国的なものがあった。前者は、ソ連の全域にわたって直接に、またはその設置する機関を通じて、その管轄下にある行政部門を指導し、あるいは部門間の管理を行うもので、後者は、通常、共和国の同名の省または国家委員会を通じて、その管轄下にある行政部門を指導し、あるいは部門間の管理を行うものであった。

ソ連における唯一の政党は共産党であった。党は、憲法で、ソビエト社会の「指導的かつ先導的勢力」であり、「政治制度および国家・社会組織の中核」として認められていた。党の最高機関は、5年に1回以上開かれる大会であり、大会は内外政策の基本方針を決定し、中央委員会と中央監査委員会を選出した。中央委員会は、決議権をもつ中央委員と審議権のみをもつ中央委員候補からなり、6か月に1回以上総会を開き、大会間のすべての党活動を指導した。中央委員会は政治局と書記局および書記長を選出し、中央委員会付属党統制委員会を組織した。政治局は政治局員と同候補からなり、通常、週に1回、木曜日に会議を開き、中央委員会の総会間の党活動を指導し、書記局は当面の活動を指導した。党統制委員会は党規律の順守状況を点検し、党からの除名処分などに対する訴えを検討した。中央監査委員会は6か月に1回以上会議を開き、党予算の執行状況などを監査した。しかし1990年3月の憲法改正により、共産党の「指導的役割」が放棄され、建国以来の一党独裁制にかわり、複数政党制の導入が決定された。

1986年2~3月に開かれた第27回大会では中央委員会の政治路線と実践活動が承認され、綱領新版が採択され、規約が修正され、1986~1990年間および2000年までの期間のソ連経済社会発展の基本方向が確認された。また、中央委員307人、中央委員候補170人、中央監査委員83人、計560人の中央機関構成員が選出された。同年3月6日に行われた第1回中央委員会総会では、ゴルバチョフが書記長に選ばれたのをはじめ、政治局員12人、政治局員候補7人、書記11人(書記長を含む)が選出され、ソロメンツェフMikhail Sergeevich Solomentsev(1913―2008)が党統制委員会議長として承認された。中央監査委員会議長にはカピトノフIvan Vasilievich Kapitonov(1915―2002)が選出された。

共産党の直接の指導のもとに活動する青年組織として全連邦レーニン共産主義青年同盟(コムソモール)があった。コムソモール員は14歳から28歳まで、共産党員は18歳以上ということになっていて、23歳までの青年はコムソモールを経てしか入党できなかった。

ソ連における選挙は、ソ連最高会議から共和国最高会議、自治共和国最高会議、地方(クライ)、州、自治州、自治区、地区、市、市内区、町、村の人民代議員ソビエト(会議)に至るまで、秘密投票による普通・平等・直接選挙によって行われていた。選挙権と被選挙権は満18歳以上のソ連公民に与えられたが、ソ連最高会議代議員の被選挙権だけは満21歳以上であった。選挙区はいずれの選挙でも定員1人の小選挙区で、選挙ごとに決定された。立候補者は選挙運動の過程で1人に絞られる。つまり信任投票であった。ソ連、共和国、自治共和国の最高会議代議員の任期は5年、地方以下のソビエト代議員の任期は2年半であった。

1984年3月4日に実施された第11期ソ連最高会議選挙では、連邦会議750人、民族会議750人(1選挙区では候補者死亡により後日行われた)、計1500人の代議員が選出されたが、その内訳は、労働者35.2%、コルホーズ(協同組合農場)員16.1%、党員・党員候補71.5%、非党員28.5%(うち、コムソモール員15.0%)、男67.2%、女32.8%、30歳以下の代議員22.0%であった。ソ連最高会議の選挙では落選者はほとんどいないのが通例であったが、1959年10月にリコール手続法が施行されて以来、1979年3月の選挙までの20年間に11人の代議員がリコールされた。

ソ連には、ソ連最高裁判所、共和国最高裁判所、自治共和国最高裁判所、地方・州、自治州・自治区の裁判所、地区(市)の人民裁判所、軍隊内の軍法会議などがあった。ソ連最高裁判所が最高の裁判機関であり、各級裁判所の裁判活動を監督したが、法律の解釈権はソ連最高会議幹部会にあった。ソ連最高裁判所の長官、長官代理、裁判官、人民参審員は5年の任期でソ連最高会議で選出され、共和国最高裁判所長は職務上、ソ連最高裁判所の構成員となると決められていた。軍法会議の裁判官は5年の任期でソ連最高会議幹部会によって選出され、人民参審員は2年半の任期で軍人集会において選出された。

ソ連検事総長はソ連最高会議によって任命され、共和国、自治共和国、地方、州、自治州の検事を任命した。自治区、地区、市の検事は共和国検事によって任命され、ソ連検事総長の承認を必要とした。検事総長以下すべての検事の任期は5年であり、検事局の諸機関はソ連検事総長にのみ従属し、いかなる地方機関からも独立してその権限を行使した。

ソ連の政治制度は立法・行政・司法の三権分立ではなく、人民が決定し、実行し、評価するという政治制度を目ざしていた。違憲立法審査権がソ連最高裁判所ではなくソ連最高会議幹部会にあるのはその表れであった。地方行政ではよりいっそうこの理念の実現に努めていた。

[中西 治]

地方行政

ソ連の地方行政の単位は、共和国、自治共和国、地方(クライ)、州、自治州、自治区、地区、市、市内区、町、村であった。共和国はそれぞれが主権をもつ国家で、独自の憲法と最高会議および同幹部会、閣僚会議、最高裁判所を有し、外交権をもった。ウクライナとベラルーシは国際連合に代表を送っていた。自治共和国も独自の憲法と最高会議および同幹部会、閣僚会議、最高裁判所を有していたが、共和国からの分離権はなかった。ソ連には1985年1月1日当時自治共和国20、地方6、州123、自治州8、自治区10、地区3211、市2152、市内区641、町3968、村4万2176があった。

地方以下の行政単位の国家権力機関はそれぞれの人民代議員ソビエトであった。各ソビエトは代議員のなかから執行委員会を選出したが、その議長が日本の知事、市長、町村長に相当していた。1985年2月24日に実施された統一地方選挙では、15共和国最高会議で6728人、20自治共和国最高会議で3460人、地方以下の人民代議員ソビエトで230万4703人の代議員が選出された。この選挙では、地区、町、村のソビエトの90の選挙区において候補者が当該選挙区の全有権者の過半数の信任を得られず落選し、34の選挙区において候補者が選挙民から忌避されて選挙運動期間中に立候補を辞退した。また、1970年から1980年までの10年間に約4000人の代議員がリコールされた。

地方以下のソビエト代議員の内訳は、労働者44.5%、コルホーズ員24.8%、党員・党員候補42.8%、非党員57.2%(うち、コムソモール員22.4%)、男49.7%、女50.3%で、直接生産に従事する労働者と農民が過半数を占めていた。彼らはソビエト総会出席などで職場を離れるときも平均賃金は支給された。

地区(市)人民裁判所の人民裁判官は5年の任期で普通・平等・直接選挙により秘密投票で地区(市)の公民によって選挙され、人民参審員は2年半の任期で就業地または居住地の市民集会において公開投票によって選挙された。自治区から共和国に至る裁判所または最高裁判所の裁判官と人民参審員は5年の任期で当該ソビエトまたは当該最高会議によって選出された。

ソ連には、国家計画の遂行を統制し、国家規律の違反や官僚主義と闘い、国家機関の活動を改善するのを助ける人民統制という制度があった。この人民統制の初級組織は、すべての企業、施設、官庁で活動する任期2~3年の人民統制グループで、このグループに属する人民統制員は勤労者集団の総会で選出された。人民統制員は勤務の余暇に無報酬でこの仕事に従事した。人民統制グループは村、町にもつくられ、市区以上には人民統制委員会が置かれた。いずれも当該ソビエトによって組織され、任期は当該ソビエトと同じであった。人民統制の最高指導機関はソ連最高会議両院合同会議で組織されるソ連人民統制委員会であった。人民統制機関の活動は経済、社会、文化、国家管理などの面に限定され、裁判、捜査、調停などの活動には及ばなかった。

ソ連では各企業、機関、学校ごとに労働組合が組織されており、高等・中等専門教育機関と職業技術学校の学生・生徒も組合員であった。各労組は産業別、地域別に結集し、5年に1回開くソ連労組大会が全ソ連の最高機関であった。また大会間の指導機関として全連邦労組中央評議会が組織されていた。ソ連の労組は各レベルで組合員の賃金と労働条件の決定や社会保障の実施などで大きな影響力を行使していた。ほかに消費生活で重要な役割を果たすソ連消費組合中央連合(ツェントロソユーズ)のような組織もあった。

ソ連ではあらゆるレベルで党が政策の基本を決定し、国家機関がそれを具体化し、法制化し、実行していくという形をとっていた。しかし、実際には党政治局員がソ連最高会議幹部会議長やソ連閣僚会議議長を担当しており、党機関員と国家機関員は密接な人的関係にあった。党としては、党機関が政治指導機関に徹し、国家機関にとってかわることのないよう努力していたが、党機関と国家機関の機能の癒着の傾向がみられた。党の書記長や第一書記が当該レベルの国家機関の最高指導者よりも上位にあるごとく、ソ連は党主導型国家であった。

[中西 治]

外交

ソビエト政権は第一次世界大戦中の1917年11月7日に誕生した。それはロシアの民衆の厭戦(えんせん)と平和への願いを背景とするものであった。ソビエト政権は発足後ただちに「平和の布告」を発し、すべての交戦国の政府と国民に戦争を即時中止し、無併合・無償金の公正で民主的な講和を結ぶよう呼びかけた。しかし、英仏米日などの同盟国はこの呼びかけを無視し、ロシアを戦争に引きとどめておくために反ソビエト政権派を支持し、ロシアに軍隊を送った。ドイツ、オーストリア・ハンガリーなど交戦相手国と結んだブレスト・リトフスクの講和条約はロシアから広い領土と多額の金を奪うものであった。ソビエト政権は内外の敵と戦うために戦時共産主義体制をとった。

1920年代に入ってソビエト政権の勝利が確実となり、諸外国の承認が本格化した。1921年3月に英ソ通商協定が調印され、イギリスがソビエト政権を実質的に承認したのをはじめ、1924年にはイタリア、中国、フランス、1925年には日本がソ連を正式に承認した。しかし、アメリカのソ連承認は1933年11月のことであり、ソ連が国際連盟への加入を認められたのは1934年9月のことであった。しかも、そこにはすでに日本とドイツはいなかった。これら2国は1936年に防共協定を結び、1937年にはイタリアがこの協定に加わった。ソ連は日独伊三国によって東西両面から挟撃される形となった。

1939年5月にモンゴル人民共和国と「満州国」との国境地域ノモンハンで軍事衝突が起こり、ソ連・モンゴル軍と日本・満州軍が相戦うことになった。他方、ヨーロッパでは、ドイツが1938年にオーストリアを併合し、チェコスロバキアからズデーテン地方を割譲させていた。ドイツはさらに東方へ進出しようとしていた。ソ連はアジアとヨーロッパで同時に戦うという危険に直面した。ソ連は1939年8月にドイツと不可侵条約を結び、この危機を回避した。

1941年6月、ドイツがソ連を攻撃し、ソ連も第二次世界大戦に巻き込まれた。ソ連は米英と組んで日独と戦うことになった。1945年8月にソ連は日本に正式に宣戦布告した。日ソ戦争は短時日で終わり、第二次世界大戦は終結した。ソ連はヨーロッパとアジアで領土を拡大した。1975年夏にヘルシンキで開かれたヨーロッパ安全保障協力会議はヨーロッパでの戦後処理を確認した。ソ連はヨーロッパの大国としての地位を完全に確立した。

1970年代後半以降、中近東、アフリカ、アジアでのソ連の活動は活発化した。1979年12月のソ連のアフガニスタンへの軍事介入はソ連外交の質の転換を意味した。それまでのソ連外交は受け身であった。1917年から1919年末まではソビエト政権をもちこたえることで精いっぱいであった。1920年代から1930年代なかばまでは国際社会に認めさせることが主要な外交目標であった。やっと認めさせたときにも、日独伊のような強力な反共国家が存在した。その攻撃を跳ね返し、勝利したとき、ソ連はヨーロッパの半分でその地位を確立した。これを全ヨーロッパで認めさせるのにさらに30年の歳月を要した。ハンガリーとチェコスロバキアへの軍事介入は獲得した地位を確保し、認めさせるためのものであった。しかし、アフガニスタンへの軍事介入は新しい土地への進出であり、新たな安全保障圏を獲得するための積極的な行動であった。ソ連外交は受け身から攻勢に転じた。

ソ連のグローバル・パワーとしての活動の展開は、もう一つのグローバル・パワーであるアメリカとの関係を先鋭化させた。1980年代前半にアメリカの反ソ十字軍態勢とソ連の常時臨戦即応態勢が対峙(たいじ)した。米ソ核戦争の危険が増大した。こうしたなかで1985年11月にレーガン大統領とゴルバチョフ書記長の米ソ最高首脳はジュネーブに会し、米ソ不戦を確認したが、アメリカの戦略防衛構想(SDI)については意見が一致しなかった。1986年1月にソ連は20世紀中に核兵器を全廃するよう提案した。同年2月に開かれた第27回党大会でゴルバチョフ書記長は、核破局を防止し、文明が生き残るために全世界の諸国家と諸国民の協力を訴えた。ソ連は階級や国家の利益よりも人類と文明の生存を重視するようになった。

ソ連は人類史上最初の社会主義国家であり、武器と戦争のない世界を目ざして出発した。しかし、現実には資本主義諸国の包囲のなかで生き延びることが当面の最大の課題であり、そのためには権謀術数を弄(ろう)することもあった。それでも1922年には全般的軍縮を提案し、1932年と1959年には全面完全軍縮を提案、その後、核兵器の完全廃絶を具体的に提案した。ソ連外交を決定する要因としてイデオロギーと安全保障と経済的利益などがあり、時により、状況によって、いずれかが前面に出ることはあったが、その動向を正しく把握するためには、これらの諸要因を総合的に検討せねばならなかった。

[中西 治]

防衛

ソ連の武装勢力は、国防省に属する戦略ロケット軍、地上軍、空軍、防空軍、海軍の5軍種と、後方支援隊、民間防衛隊、国家保安委員会(KGB)に属する国境警備隊、内務省に属する国内隊からなっていた。ソ連領は16の軍管区に分けられ、海軍は北洋、バルト、黒海、太平洋の4艦隊とカスピ小艦隊、レニングラード海軍区を有した。在外部隊はドイツ駐留軍、北方集団軍(ポーランド駐留)、中央集団軍(チェコスロバキア駐留)、南方集団軍(ハンガリー駐留)の4軍で、モンゴルとアフガニスタンに駐留するソ連軍は隣接する軍管区に属するとみられていた。

ソ連軍は完全に党の指導下に置かれ、軍が独自に行動できないようになっていた。軍の最高統帥権は、ソ連最高会議幹部会が組織する国防会議および同じく最高会議幹部会が任命する最高司令部にあったが、国防会議議長も最高司令官も党書記長が兼任した。国防会議と最高司令部の構成は明らかにされていなかったが、党書記長のほかに前者には閣僚会議議長、国防大臣、参謀総長、国家保安委員会議長、国家計画委員会議長およびその他の必要な人、後者には国防大臣、政治総局長、国防第一次官、5軍種総司令官などが入っていたとみられていた。国防大臣以下各級指揮官は党員であったが、ほかに、党中央委員会軍事部の資格をもつソビエト陸海軍政治総局とその下部組織である政治局・政治部が軍隊内に置かれ、政治局長・政治部長が政治担当指揮官代理(ザムポリト)として政治指導を行っていた。国防省には参与会、軍種・軍管区には軍事委員会があり、政治総局長・政治局長はこれらの会の構成員であった。国防大臣以下指揮官は重要問題の決定にあたってはこれらの会の意見を徴さなければならなかった。

ソ連では1945年の第二次世界大戦の終結後、アメリカの核独占を打破する努力がなされ、1949年には最初の原子爆弾の製造に成功した。1953年には世界最初の水素爆弾を完成し、1957年にはアメリカに先駆けて人工衛星を打ち上げ、大陸間弾道弾(ICBM)の発射実験が行われた。核ミサイル兵器の開発と関連してソ連の軍事戦略に大きな変化が起こった。1959年12月には戦略ロケット軍が創設された。1960年1月のソ連最高会議でフルシチョフ党第一書記兼首相は、核ミサイル兵器の出現によって戦争の形態が一変し、一国の国防力は兵隊の数ではなく、核ミサイル兵器の数によって決まり、この点でソ連がアメリカを上回っているとの考えを明らかにした。しかし、実際にはソ連がアメリカよりも立ち後れていることが1962年10月のキューバ危機の際に明白になった。ソ連は1960年代後半以降、核ミサイル兵器の増産に努め、1969年にICBMの数でアメリカに追い付いた。1972年5月に調印された戦略兵器制限協定(SALT(ソルト)‐Ⅰ)は、ICBMの保有数をアメリカ1054、ソ連1618に制限した。アメリカの質をソ連の量によってカバーし、均衡を保とうとするものであった。1979年6月に調印されたSALT‐Ⅱは、ICBM、潜水艦発射弾道弾(SLBM)、戦略爆撃機、空対地弾道弾の総数を米ソ双方とも2400に制限し、1981年1月1日以降これを2250に削減しようとするものであった。SALT‐Ⅱは、アフガニスタンへのソ連の軍事介入に抗議してアメリカが批准しなかったが、SALT‐ⅠとSALT‐Ⅱは、米ソ双方が力の均衡を認め、それにより平和を維持しようとする考えを有していたことを示すものである。ソ連はこの均衡をアメリカが破ることを許さないという態度をとった。

ソ連の兵力は公表されなかったが、公表国防費は1969年から1974年まで年170億ルーブル台で、1985年と1986年は190億ルーブル台に増えた。ソ連では普通義務兵役制が実施されて、満18歳に達した男子は教育水準と軍種に応じて最高3年までの現役軍務についていた。イギリス国際戦略研究所編『ミリタリー・バランス1985~1986』によると、1985年7月1日当時のソ連の総兵力は正規軍530万人、内訳は戦略ロケット軍30万人、地上軍199万5000人、空軍57万人、防空軍63万5000人、海軍48万人、鉄道建設部隊・労働部隊61万5000人、司令部および一般支援要員70万5000人。ほかに国境警備隊25万人、国内隊35万人、計590万人であった。アメリカ国防総省編『ソビエト・ミリタリー・パワー1986』によると、ソ連の核戦力はICBM1396、長射程中距離核戦力(LRINF)553、SLBM983、戦略爆撃機847、戦術航空機は6300、地上軍は201個師団、戦略防衛戦力は迎撃機1210、対衛星攻撃兵器(ASAT)と地対空ミサイル(SAM)が計9000、弾道弾迎撃ミサイル(ABM)100、海軍は航空母艦3、主要水上艦艇280、その他の戦闘艦艇392、戦闘用舟艇745、補助艦艇300、潜水艦375、海軍航空機1645であった。

[中西 治]

経済・産業

概説

社会主義諸国は国有化を基礎に中央集権的性格の強い計画経済を営んできた。とりわけソビエト連邦は、ロシア革命時の土地国有化および半年後の重要産業の国有化を基に、1920年代ネップ(新経済政策)期の大幅な市場経済放任ののち、1930年代には中央集権的指令的計画経済を体系化・制度化し、いわゆる五か年計画を積み上げてきた。第一次五か年計画は1928~1932年であるが、第二次世界大戦による中断などを経つつも計画は着々と進められ、カレンダーイヤー(暦年)にあわせた五か年計画(第十一次1981~1985年、第十二次1986~1990年など)となっていた。また産業的にも、ソ連末期には農業そのものも事実上国有化し計画経済のなかにいっそう深く組み込もうとしていた。

この中央集権的指令的計画経済は、ノーメンクラツーラ(指命職名表)に基づく重要管理者ポスト人事の任命制、財政・金融の完全な一体化、機械・資材など生産手段の非市場化(配給制)、国定価格など行政的価格決定制、貨幣指標よりも現物指標を重視すること、企業長単独責任制と労働組合の福祉活動への限定、職種別賃金等級表の国定制などを特徴とする。そして、こうした特徴がよく作用する分野においては相当の成果をあげてきた。すなわち、巨大な建造物建設工事や大規模エネルギー開発、輸送網の拡充、軍需工業の展開、また、行政機構の官僚制的組織化、賃金上昇圧力の抑制、物価騰貴の抑制、基礎的消費財の大量供給などがそれであり、こうした成果は途上国の追求目標となっていたのみならず、一部先進諸国もうらやむほどのものであった。

だがその反面、五か年計画の発足時が「スターリン時代」の幕開けでもあったことに象徴されているように、人事面での民主主義の欠落、企業のイニシアティブの欠如、価格の非弾力性による需給アンバランス(滞貨・不足・行列)、とくに高級消費財不足、開発投資への刺激の不足、職種階層化と「学歴社会」化などが絶えず問題とされてきた。1960年代なかばに始まった経済改革はこれら諸問題の解消を目ざすものだったのである。

しかし以上の成果と欠陥とはもともと盾の両面であり、全体として共産党という集権性の強い政党の一党支配という独特の政治構造と関係していたので、経済改革はこの政治の壁と衝突せざるをえなかった。1968年のチェコ事件、1981年のポーランド事件などがそれを示している。

さらに、米ソ冷戦下の軍拡時代のなかで軍事費の負担が大きくなっていたのみならず、激しい工業化・都市化の進展でエネルギー消費は激増し、さしもの豊かな地下資源採取にも問題が生じ、さらには都市生活の定着で生活が高度化し酪農品需要増加から飼料問題・穀物問題が深刻化していた。そして、経済成長率、資本投資効率の傾向的低下が生じていた。このことは、単にソ連自身にとって問題なばかりではなく、その国民経済の規模が巨大なだけに、世界経済にとっても重大な問題を投げかけていた。

[中山弘正]

資源・エネルギー

ソ連は資源に恵まれていたゆえに一国社会主義が可能であったが、最近の地球的規模での資源問題の深刻化をソ連だけ免れることはできなかった。急激な工業化・都市化はエネルギー消費を激増させた。総人口約2億7600万人のうち都市人口は1億8000万人に達し、モスクワの860万、レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)の490万、キエフの240万をはじめ、100万都市は22に達し、50万以上の都市なら51に及ぶ。ソビエト政権下で新たに1203都市が生まれたといわれるが、地方都市の群生と成長とは実に著しかった。西側諸国の都市と比較すると、一般にソ連の都市はネオンサインも極度に少なかったし、レジャー産業も皆無に等しいので、この面でのエネルギー消費は抑えられていたとみられるが、他面、実用・産業用のエネルギー消費は当然急増していたのである。

ソ連自身が公表していた「燃料エネルギーバランス」によれば、石炭・石油・天然ガスなど地下資源によるエネルギー供給が圧倒的比重を占めている。水力も増加しているが、「その他」のなかの原子力も増大していた。原子力は原則として旧来の伝統的エネルギー資源の欠けた所(ウラル以西)での立地が図られてきて、レニングラードなどでも導入された。原子力発電の設備容量はアメリカ、フランスに次ぎ第3位であったが、総エネルギー中の石油・天然ガスの比率約7割、石炭の約2割5分などと比較すると発電量の比重は小さかった。しかし、さまざまの問題点を抱えていたことは、1986年4月のチェルノブイリ事故がそれを表している。

エネルギーの供給面では、外国への輸出が1割以上にも及び、全体としてのゆとりを示していた。輸出の86%ほどは東欧向けであった。

エネルギー供給上の問題点としては、ウラル以東のいわゆる東部の供給比率が急速に高まっていたことがある。とくにシベリア開発が声高く叫ばれ始めた1960年代以降、東部地域でのエネルギー供給は加速度的にその比重を高め、供給のなかば以上に達した。しかし、エネルギー需要の7割以上はヨーロッパ・ロシア地域であるため、輸送のコストが大きくなっていた。それに加え、東部でもしだいに貧坑が掘られねばならない状況となっていた。

[中山弘正]

工業

エネルギー・燃料工業などでのソ連の生産力水準はアメリカにすこし劣るだけで、他の先進工業国に比較すると相当高い水準にあった。このエネルギーに支えられて、ソ連の工業生産高も空前の規模に達していた。

鉄鋼生産高はアメリカを抜いて世界第1位を誇っていたし、鉄鉱石はやはり東部依存の増加であるとはいえ、群を抜いていた。化学肥料、セメント、木材、トラクターなどでもアメリカと肩を並べ、とくに、機械・金属加工などでの自動化の推進、工作機械製作機の改善、巨大ダンプカーなど生産財部門の進展は顕著であった。

化学繊維、綿織物、皮革といった消費財生産高も統計的にみる限り世界的水準にあったが、実際にはその質は問題であった。あとの「衣食住」の項でも述べるように、1960年代以降、繰り返し商品の質の向上が問題とされねばならない状況が確かに存在していた。鉄鋼の場合も、消費財向けの薄板などの生産は少なかったので、総生産高からだけではこの部門についての総括判断はできないのである。鉄鋼の場合、生産面でも酸素吹込転炉の普及率は低いなどの問題点もあった。

このように概して生産財に強く消費財に弱いソ連工業であったが、このギャップを埋めるべく西側技術の導入が進んだ。しかしこのことは多くの問題をはらむことにもなったのである。また、工業面でも労働力の流動性の大きいことが問題で、計画当局としては定着率の向上に腐心していた。

[中山弘正]

技術

マルクス・レーニン以来の「科学的社会主義」を理念とするソ連は、科学・技術の発展にはとりわけ力を注いできた。毎年の『ソ連邦国民経済統計集』も「科学・技術進歩」にはかなりのページを割き、1940年には1万人弱であった「科学労働者」は1984年150万人に増加しており、これは「世界の全科学労働者の4分の1である」と注がつく。原子力、宇宙開発、物理、数学、生化学などでの功績が誇示された。科学面への投資も年150億ルーブル(1971~1975平均)から250億ルーブル(1981~1984平均)に急増していた。機械化や自動化、ロボット化、コンピュータ化も進められていた。青少年のあこがれは宇宙飛行士であり、科学者、技術者であった。原子力発電所も、有人宇宙飛行もソ連が世界に先駆けた。軍事技術や産業でも大型・重機械などの技術は世界的水準とみられていた。しかし、1980年代以降の世界的な「軽・薄・短・小」化、「先端技術」の面では、西側に数年から十数年の差をあけられていたとみられている。産業でも軽工業、民需面での技術に関しては、ソ連自身もその遅れを意識していた。教育改革(後述)でコンピュータ化が叫ばれていたが、そもそもハード部分を教育界にどの程度確保しうるかが問題であった。技術の開発は原則として中央集権的に専門化していたのでメリットもあったが、一方、企業レベルへの普及、そのインセンティブに乏しいこと、またこれには価格面からの刺激(特別超過利潤といった形の)が小さいこと、なども問題とされた。

トップのほうの科学者は量質とも群を抜いていたとしても、それを支える普通教育修了・職業専門教育出身者、日本の「高卒」ぐらいの層では国民経済の需要が3分の1ぐらいしか満たされていなかっただけでなく、1970年代なかばで国民経済就業者の3割が初等教育以下であり、中等・高等教育を身につけた労働者の割合は「アメリカの1950年代初頭ぐらい」とソ連のなかで論じられていたように、中・下級の科学技術者層に問題が大きかった。チェルノブイリ原発事故もこうした中・下層技術者の問題が重要な要因として指摘されねばなるまい。

[中山弘正]

財政・金融

現代国家はいずれの国をとっても国民経済のなかで財政の比重が大きいのであるが、ソ連邦ほど財政が国民経済と大きく重なり合い、再生産に重大な機能を果たしてきた国はまれであろう。もともとロシア近代化の過程でも財政はきわめて重大な役割を演じていたし、金融は自立性が小さく「財政の侍女」とよばれていたのであるが、1920年代の末ごろから計画経済が制度化される過程で、早くも財政は主役を演じ始めていたのである。

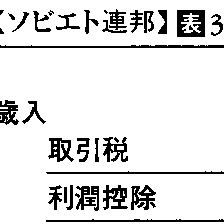

日本の法人税を4割とすると、ソ連の企業利潤控除は6割であった。国民所得計算方式上の違いはあるとしても、ソ連では財政は国民所得の3分の2にも達していた勘定になる。たとえば、これに対照される日本の数字は4分の1ないし2分の1であろう。

ソ連邦財政の歳入の二大柱は取引税と利潤控除であり、すこし離れて個人所得税が続いていた。次項でみる経済改革のなかで、企業の自主性の強化が叫ばれたが、このことは当然に国営企業の利潤のうち財政へ控除される部分の比率の低下をもたらすはずであった。実際それは、1965年の70%から1971年の57%にまで低下し、のち、ふたたび増大しまた低下したが、集権性の強い構造は変わらなかった。

歳入中の取引税は消費財にとくに大きく課せられていたものであり(もともとは革命前のウォツカ酒税であった)、一部生産財部門の恒常的赤字(計画欠損とよばれた)とともにその不合理・アンバランスさが指摘され、この種の税を縮小していくことが目標とされて、一時は利潤控除よりも小さい割合に下がり、1980年では逆にそれを凌駕(りょうが)するに至ったが、その後また下がった。

ソ連邦財政は全体として黒字均衡財政を堅持し、国債も発行していたとはいえごくわずかであり、物価抑制でも一貫しているなど、西側諸国にはない強い統制力ももっていた一方で、経済改革の必要性は絶えず叫び続けられていた。

金融は、西側諸国の「信用創造」機能と多数銀行の競争システムを早くから捨てていた。ソ連には「消極的貨幣(パッシブ・マネー)」しか存在しないなどと表現されたが、金融面を一元支配していた国立銀行は財政とタイアップして集権的な資金配分機関化している面が強かった。とはいえ、1980年代前半には鉱工業、農業などへの長短期資金の貸付残高は伸びていた。

[中山弘正]

経済改革

鉱工業・技術・財政のこうした発展は、革命時ロシアが農業国だったこと、またその後、干渉戦・独ソ戦・冷戦に絶えずさらされてきたことを考えると、驚くべき成果といわねばならないが、それだけに経済発展が新たな段階に達した1960年代ごろからは多くの問題点が出てこざるをえなかった。

その中心は、中央集権的指令的なシステムそのもののもつ弊害である。短期間に急成長を遂げえた理由の一つは組織性に求められようが、それは「概説」の項で掲げたような諸特徴、つまりひとことでいえば「軍隊風の」位階制的集権組織であった。安いものを大量に生産し、道路・鉄道などインフラストラクチャーをつくっていく段階でそれは有効であったが、消費が高度化し多元化する段階では弊害が感じられた。過度の集権性を打破するために1965年以降「経済改革」が実施され、「市場」要素を大幅に導入しつつ、企業の自主性を強化し、利潤指標を重視して最終的需要にまでメーカーが責任をもつシステムの実施が試みられたのである。この「利潤刺激の新方式」は、統計上は1968年にはソ連邦工業企業数の54%、同生産額の72%、同労働者の71%、同利潤額の81%にも及んでいたが、このころがピークで、その後はこうした比率の数字だけは大きくなり続けたものの、実態としての改革はほとんど挫折(ざせつ)してしまったのである。1968年8月のチェコ事件が転機となったのである。

すなわち、1960年代に入ってからチェコスロバキアでも類似の改革が実施に移され、従来の中央集権的指令的経済を「外延的」方式と批判し、技術革新・商品「質」の高度化・経済効率重視の「内包的=集約的」方式の導入が試みられた。しかし、ソ連の場合と異なり、企業内の民主化(労働者の発言力の強化)が重視されたことと、市場という概念のなかに必然的に「発達した西欧市場」を含めていたことのゆえに、経済改革はやがて政治改革にも拡張され、共産党一党支配の否定・複数政党制要求にまでも及んだのである。ここに至ってソ連は軍事干渉に踏み切り、あわせて自国内部の改革派の抑圧に転じたのである。それ以後の経済運営では集権化のほうに振り子が傾き、スターリン時代に形成されたソ連型の経済構造の抜本的変革はなされないままであった。

しかし、経済改革に失敗したといっても工業化は絶えず進んでいるわけであり、部分的改革・手直しはその後も行われてきた。もともと集権性の弊というものは、集権性が100%貫徹して生じているというよりも、中央の計画当局のプランと現場・企業レベルの実態とに齟齬(そご)が生じ、現場では自前の調達等々をせざるをえないことから生ずる滞貨や不足なのである。表は計画で裏はアナーキーといった実態から生ずる浪費が問題とされたわけである。

そしてこの根本的構造が克服されないままで、軍事費負担の急増などが生じたために(近年の軍事技術の進みぐあいは著しく、かつ大規模投資を要することはいうまでもない)、投資効率の低下が問題となった。すなわち、とくに1970年代に入ってから拡大再生産の平均テンポは明らかに傾向的に鈍化しはじめ、西側諸国の多くよりは高いとはいえ、従来の経済運営に問題が生じていたことが明瞭(めいりょう)であった。かつてとほとんど同じ経済改革の提言がゴルバチョフ書記長の下で繰り返されたことは、問題の構造性を示していたといえよう。

[中山弘正]

農業

ソビエト国民経済のなかで農業の比重は著しく減少したとはいえ、実は農業問題は依然大きかった。国民所得の伸び率の低下した年度は、かならず農業生産の対前年比が減少を示していた。農業生産の安定的な成長は、ソ連経済全体の順調な発展の鍵(かぎ)を握っていたとさえいえるのである。

ネップ期の小農を中心とした体制は、1930年の全面的強制的集団化以降、集団農場体制にかわっていったが、スターリン批判後も根本的批判はないままに、むしろフルシチョフ農政(1953~1964)、ブレジネフ農政(1965~1982)を経て、いちおう定着してきていた。

すなわちフルシチョフ農政は、集団農場群に対する政治上の拠点でもあったエム・テー・エス(機械・トラクター・ステーション)の解体を含め、カザフ共和国などでの処女地開拓、コルホーズ(協同組合農場)の統合強化、ソフホーズ(国営農場)化の推進、農産物買付価格引上げなどの意欲的政策を展開し、その結果、スターリン時代の集団農場といえばほとんどがコルホーズをさすといった状況から、ソフホーズが重要な比重を占めるところにまで変化したのである。ブレジネフ農政もまったくこれに倣ったために、1960年代後半以降は集団農場はコルホーズ、ソフホーズが社会化経営のほぼ対等な担い手となった。これに個人副業経営が加わり、ソ連農業経営の三大類型となっていた。「商品」化された農産物のなかでの個人副業の比重はさほど大きなものではないが、自家消費分も含めた「総生産高」中の比重では、個人副業は畜産、野菜、ジャガイモなどを中心にほぼ3分の1の比重を占めていた。

ブレジネフ期に入ってからとくに推奨されていたものに、統合体、企業間企業と称する、従来の企業を出資主体とする新複合体があった。これは、西側でアグリビジネスとよばれる農業関連企業との複合も目ざしており、その意味で農工コンプレックスでもあった。

農業への資本投資はもとはほとんどコルホーズが自ら行っていたのであるが、徐々に国家投資分の比重が高まり、それが全体の約3分の2にも達してきた。のみならず、コルホーズ投資分も内実は国立銀行の資金援助を受けたものが増えていた。

ソフホーズ化すなわち国営農場の比重増大は、人事面・計画面での国家の全面的掌握を可能にしたとはいえ、もともと赤字ばかりであった経営類型だけに、全体として国家財政の負担を増した。加えて、消費者価格を据え置いたままで生産者からの買付価格は引上げを続けていたため、逆ざや現象が生じ、この価格差補助金は、財政の10分の1、農業関係予算のなかば近くにも達し、約250億ルーブル、国防費をしのぐとさえいわれた。コルホーズも統合を重ねつつ、しだいに内実(人事、価格、賃金など)は国営農場と大差ないものとなってゆき、全体として「農業の国有化」とよぶべき状態になった。スターリン時代、ほとんど対価なしで総収穫の4~5割をも調達していたころの農業は工業化の蓄積源泉だったとみられるが、1980年代ではむしろ逆に被保護産業化していたとさえいわねばならなかった。

こうした企業経営面、財政面からの熱心で大規模な農業政策の展開にもかかわらず、1979~1984年の6年連続不作とさえいわれたほどに農業生産の成果は安定上昇とはいいがたかった。ソ連政府が強調していたように、穀物をはじめとした農産物の生産高は五か年平均でみると、第十次五か年までは伸び続けてきたが、第十一次(1981~1985)では2億トン以下に低下した。1年1年の穀物収穫高の振幅もたいへんに大きく、1970年代からは、ソ連は大量・恒常的な穀物輸入国となっていたのである。革命前ロシアが大規模な穀物輸出国であったことは有名であり、第二次世界大戦後も1960年代までは(1963年凶作時を例外として)年400万~600万トンをも輸出してきただけに、それ以後のソ連の農業事情での変貌(へんぼう)は注目する必要があるわけである。1980年代のなかばの穀物輸入量は年平均4000万~5000万トンにも達していたことが知られているのである。しかし国内生産量自体が著しく大きいので、輸入依存度(約25%)をとれば日本などよりは小さかった。しかし全体のスケールが大きかっただけに、この輸入量自体が世界経済を文字どおり震撼(しんかん)させたほどだったのである。

ロシア革命のスローガンは「平和」「土地」と並んで「パン」であったし、ソ連は長くパンの問題に悩んできた。過酷・非情な農業集団化(反抗した農民が家畜を大量に殺し、また自らも家畜のように追われていった)も穀物調達問題を契機としていたのである。しかし、1980年代のソ連の大量・恒常的穀物輸入はパンの問題というよりも飼料問題であった。米を1000万トン生産しながら、2000万トン近い飼料を日本も輸入しているように、都市化により酪農品消費が激増したソ連でも「1トンの肉を食べるために10トンの飼料」というぜいたくな悩みを解決せねばならなかったのである。穀物輸入問題は次の「対外経済関係」の問題につながっていた。

不作が頻発する最大の理由は寒冷・乾燥という厳しい自然条件であろうが、加えて、フルシチョフ農政以来開拓された辺境の不安定度がとくに大きかったこと、労働の季節的ピークを崩すことが困難なため、労働力の流出が著しいこと、機械・設備の維持・修繕に問題が多かったこと(部品供給体制の悪さも含めて)、保管・運搬・流通機構に欠陥が多かったこと、など社会的要因による逸失も少なくなかったのである。ソ連といえば日本の60倍という面積、40倍という耕地、と「広大さ」が先入観にあるが、自然が濃く残っているのはウラル以東であり、ヨーロッパ・ロシア部では農用地化はエコロジカルにはもはや限界の50~70%も耕されていたといわれる。それゆえ、開拓されて比較的新しい辺境でも、また伝統的地帯でも、自然現象が厳しいときには、大量かつ一挙の大損害を受けることになりやすかった。

[中山弘正]

対外経済関係

穀物輸入の増大は当然その対価となりうる商品輸出の増大を要請する。そして一国の対外経済関係は普通、国際収支表に総括されるのであるが、ソ連はそれを公表していなかった。金移動や軍事関係のようなものが秘密扱いだったからであろう。

加えて、ソ連の対外経済関係を複雑にしていたものに、次のような事情がある。貿易は総合で黒字なのだが、これが対セフ(経済相互援助会議=コメコン)および対途上国貿易であげた黒字と、対西側貿易での赤字の組合せからなっていて、前者のかなりの部分をなす対社会主義諸国貿易は、振替ルーブルといって交換性のない外貨で決済されていたのである。

ソ連の対外援助も1980年代前半では年間100億ドルにも達すると推測されていたが、これもむろん公表されていなかった。

振替ルーブル決済分を省いて交換性通貨による国際収支を西側で推計したりしていたが、穀物輸入が増大したのに伴って増える貿易赤字を石油や金販売、軍需品販売などで埋めようという努力がなされていたほか、外資導入が積極的に行われていたのである。

ソ連自身の貿易統計だけからでもはっきりいえることは、輸出入の商品構成において1980年代に至り機械・設備の輸出比が落ち輸入比は高く、燃料・電力輸出すなわちエネルギー資源輸出比が著しく高まっていたことである。1970年代に西側の技術や資本が大幅に導入されてきたことの結果がこのような形で現れたともみられるのであり、急成長を誇ってきたソ連経済も、かつて西欧資本の債務奴隷に陥っていた帝政ロシア時代の悪夢にしつこく付きまとわれていたといわざるをえない。

[中山弘正]

社会

概説

ソ連社会は社会主義諸国に共通にみられる独特の社会構造の原型をなしていた。それはむろん西側諸国との共通性ももっていたが、同時にまったく特有ないし対照的なものでもあった。ここでは、一般庶民の衣食住をひととおり検討したあと、この独特の社会構造を、社会を分散させ多元化させる方向の要素(都市化、民族問題、宗教、世代)と、逆にそれを統合していこうとする要素(マスコミ、党、職種位階、教育)の順でみていくことにする。

[中山弘正]

衣食住

ロシア革命のスローガンの一つであった「パン」の問題は、1960年代以降ほぼ解決されていた。穀物輸入問題は飼料問題であり、食用パンのためには国内農業の半分もあれば十分なところには達していた。都市の公共食堂では食べ残しが目だち、「パンは屑(くず)ではない」「パンの保存の仕方」といったポスターを食堂やパン屋にみかけた。とくに伝統のある黒パン(ライムギパン)の消費は落ちていた。都市化、食生活の高度化で酪農品消費はすっかり定着するとともに、野菜、果実などの消費も増大していた。日本人の食生活と比較すると、バター、肉、牛乳などの消費量は数倍も大きかった。食料品は概して安く、しかもその価格は長期にわたり安定していた。これは酪農品の場合など財政からの価格差補助金などもあるからでもあったが、高級品の不足はあっても一般品には事欠かなかった。

衣類は化学繊維も含め生産量増加も著しかった。市民の衣料もカラフルになり向上しており、とくに冬場の衣料はさすがにしっかりしていた。靴などを含め基礎的なものは満たされていた。パンティ・ストッキングがよい土産(みやげ)品となったことは有名であるが、やや高級な製品、上質の柔らかい下着、子供用品、婦人用ブーツ、ジーンズなどは著しく品薄で店頭に行列が絶えなかった。

住宅建設に注がれた努力もたいへんなものであり、大中都市の郊外には大集合住宅・大団地群が続々と誕生していた。それでも、建設が予定よりも長引くという事情はしばしば指摘されていたが、これは供給を上回っての需要の爆発的拡大圧力が背後にあったからであろう。都市は行政的にも人口流入を制限していたが、それでも事実上流入は大きく、住宅事情は厳しかった。集合住宅でも間借りは多く、1区画(クバルチーラ)を1家族で占有するということが庶民の願望であった。大都市ではタイプ刷り週刊の『住宅交換情報』誌が発行されていてすぐ売り切れた。これを見ると、たとえば、3DKの中に「もう1人」居住しているなどと自分のほうの居住条件が記されていた。住宅も基本的には私有財ではなかったので、安い賃貸料を払えばすむのであり、商品化しえないので「交換」となるわけであるが、1980年代前半期には分譲方式が人気をよんでいた。頭金は多額だが間取りに注文ができ、事実上の相続も効いた。

こうした衣食住の状況であったが、教育費も文化費も安かったといえる。ただし、教育でも、下宿等の付帯費用はむろん小さくなかったし、文化に関しては、いわゆるレジャー産業がソ連の場合ほとんど存在しなかった点に特徴があろう。エロ・グロのいかがわしい産業はむろんのこと、バー、キャバレー、パチンコ、マージャン、プロスポーツ、そして喫茶店すらもたてまえ上ほとんど存在せず(隠された裏社会は若干存在したとしても)、文字どおり「労働者・農民」の国という感じで、制度上は健全な社会であった。

[中山弘正]

都市化

都市の成長については先にも触れたが、都市化は、社会的分業を複雑化し深め、いきおい人々や職種の階層・グループも多元的に錯綜(さくそう)する。革命直後のように国民の圧倒的多数が農業・農村とのつながりで生活していたころとはおのずから様相を異にしていた。都市は雑多な知識産業を生み、インテリも育てる。サミズダート(自主出版)も都市で育ったのである。

[中山弘正]

民族

ソ連には100以上もの民族があり、『国民経済統計集』に載っている大分類だけでも60余、小分類も入れて90余に達していた。「国際」(メジュドゥ・ナロードヌイ=民族間)会議が、国内だけでしばしば開かれていた。

1989年センサスで、ロシア人が1億4516万人で50.8%といちばん多く、ウクライナ人4418万で15.5%、ウズベク人1670万、ベラルーシ人1004万、カザフ人814万、アゼルバイジャン人667万、タタール人665万がこれに続いていた。ドイツ人は200万人前後存在していた。

帝政ロシアでは、ツァーリズムは諸民族の牢獄(ろうごく)といわれたが、革命後はアメリカの黒人問題のような差別問題はなくなったといわれた。確かに目に見える差別はなかったが、民族問題はむろんいろいろと存在していた。

最多数を占めるロシア人は、ソビエト社会のエリートであるといわれ、いわゆる民族共和国でも、その国の顔たる第一書記はその民族出身だが、実権は第二書記のポストを占めるロシア人が握っている場合がほとんどだと、エレーヌ・カレール・ダンコースHélène Carrère d'Encausse(1929―2023、フランスの社会学者)は分析した。第二書記は、1977年ロシア以外の14の共和国のうち12までがはっきりとしたロシア人であった。ソ連の社会学者たち自身の諸調査によっても、進学率や高資格精神労働への登用などでロシア人は有利であった。とくに地方では都市部はロシア語とロシア人が支配的であり、そのため農村出身の民族青年が適応(アダプタチヤ)できずに村に還流するケースさえ少なくないとされていた。

ところが、人口増加率ではロシア人のそれは低下していたが、逆に民族共和国では相当高かったのである。数十年先には構成比が大幅に変化することが予想されていた。実際、モスクワなどではひとりっ子の家庭がほとんどであったが、民族地域では5、6人の子持ちは普通であった。1980年の人口の自然増加率は、ロシア連邦共和国(むろん全部がロシア人というわけではないが圧倒的多数)では1000人に対し4.9人であったが、バルト三国とウクライナ共和国を除き、他の民族共和国はこれをはるかに上回り、タジク29人、ウズベク26.4人、トルクメン26.0人、キルギス21.2人、アゼルバイジャン18.2人、アルメニア17.2人といった高い増加率を示していた。

ウクライナ民族の場合、ロシア革命時に激烈な民族独立運動また独自の農民運動(マフノ運動)などがあったのを、ロシア人が中心となった赤軍が遠征・征服するという不幸な事情があったため、根強い反ボリシェビキ感情が残っており、しばしば、教育機関や公用語使用問題でのトラブルや経済改革期の共和国の自主決定権限の強化など、緩やかだが大きな対立が起こった。一部には当局も手を焼くような粘り強い民族自立運動が続けられていた。

バルト三国は1940年にソ連邦に組み込まれたわけで日も浅いことと、次の「宗教」の項でみるような独自の宗教事情にあるため、民族問題として大きい比重を占めていた。またクリミア・タタールのように、スターリン時代に強制移住させられた民族もある。ノボシビルスク市郊外には第二次世界大戦期ドイツ人が同じように強制移住させられ、今日もそこに住んでいる。

民族別調査で、10年前と比較して絶対的・相対的に減少した(34万人)ものにユダヤ人がある。調査は申告制のためロシア人等として登録した者もあるかもしれないが、減少は確かなことであり、ソ連もヨーロッパと共通にユダヤ人問題を抱えていたことを示している。革命後のソ連社会は一種の能力主義社会であり、ユダヤ人は大いにその能力を発揮したといえる。その結果、たとえば「科学労働」など高資格熟練の分野への進出は著しかった。それだけに他の民族からの反発も強く、分野によっては、入試・就職での差別が大きな問題となってさえいた。

[中山弘正]

宗教

民族と絡まりつつソビエト社会の亀裂(きれつ)をもうひとつ複雑にしていたものに宗教問題があった。革命前、圧倒的多数はロシア正教(ギリシア正教)であり、かつそれは国教でもあったのであるが、政教分離の結果、正教は大きな打撃を受けた。しかしながら、正教徒はソ連で相当厚い社会層をなし、とりわけ農村部に多かった。ソビエト農村社会学者の調査によれば、多い地域では住民の4割前後、少ない所でも1~2割が正教徒であった。多くの正教教会堂はほとんど廃墟(はいきょ)と化して寂しい姿をさらしていたが、礼拝活動の行われる「活(い)きた」教会も散在していた。

バルト三国の宗教事情は異質であった。リトアニアはカトリックが支配的(628教会、1974)であり、エストニアはその信徒が住民の3分の1にも達するといわれるほどルーテル派プロテスタントが多く、ラトビアもルーテル派が30万人信徒中の多数を占めるといわれた。これらの地域では、無神論を宣揚しようとする当局と分厚い信徒層をもつ活きた教会との間で葛藤(かっとう)があった。

バルト三国を別として、ソ連でプロテスタントといえばバプティストというくらいバプティスト(浸礼派)の活動は活発であった。全国約5000教会といい主要都市にはかならず一つはあり、大都市では複数ある場合もまれではなかった。モスクワ(会員5000)とレニングラード(会員2000)はそれぞれ一つに制限されていた(もっとも衛星都市にそれぞれ数個の教会をもっていた)が、ウクライナ共和国ではキエフの7教会に代表されるように著しく活発であった。若い信徒が多く『兄弟通信』誌を隔月刊で出していた。

アフガニスタン事件とともに大きくクローズアップされたソ連内のイスラム教徒は、見方によっては5000万人にも達していた。キリスト教と同じように、モスクはわずか200に制限されていたにもかかわらず、非公式な場での活動・教育は盛んであった。約150教会が中央アジアとカザフスタンにあるといわれたが、こうした民族共和国地域のとくに農村部では「信者」は無神論者を圧倒していた。

[中山弘正]

世代

西側にもある程度共通するが、世代の差異は革命理念国家であるだけに強かったとみられる。すなわち、老世代はスターリン時代に青春を送った硬イデオロギーの世代であり、青年層のなかでは戦無派が圧倒的であった。あとに「マスコミ」の項でもみるように国防省のキャンペーンは絶えず行われ、それに、なによりも徴兵制があったために、日本とは異なるとはいえ、世代のギャップは広がりつつあった。

たとえば都市の若者は、軽音楽・ジャズの選好性が高く、読書も老・中年世代の「戦争もの」よりも「探検もの」「恋愛もの」に傾いていた。「経済発展・民主主義・大衆の管理参加」と「平和維持・国防力強化・規律強化」と2系列の価値を示したとき、この両者の選択比重は、老世代で1対4、中年世代で1対3なのに、青年層では1対2となっていた。この世代ギャップがときに非行を生み暴力を生む。敵味方の単純区分イデオロギーではこの亀裂は把握しきれなかったのである。

[中山弘正]

言語

ソビエト社会のなかを走る以上のような亀裂をつなぎ留め、統合していこうとする力もまた存在した。

ロシア語の普及はそのもっとも基礎的なものであったろう。民族別人口を掲げた表の注として、「ソビエト人民の兄弟的友愛、統一の強化にはロシア語が重要な役割を果たしている。1979年調査でロシア語を母語と示した者1億5350万人、このうち1億3740万人がロシア人、1630万人が他の民族であった。このほかに6130万人が、第二言語としてロシア語を自由に操ることができると答えている」と記されている。世代のギャップに触れたが、実は若い世代ほどロシア語が広がっており、ロシア文化の受容度は、民族文化に固執する老世代より大きくなっていたのである。徴兵制で18歳からの2~3年を過ごす軍隊で軍事用語がロシア語であったことも、ロシア語の普及には大きい力を発揮していたという。

[中山弘正]

マスコミ

マスコミに関して、まずデータをあげると、新聞は8000余種類(1980年8088種、1984年8327種と増加ぎみであった)で、1回の発行部数は1億8000万余部、年間では423億部とされていたので、平均すると1紙2万部強(500万部)発行ということになるが、これは1000万部以上とされる党の機関紙『プラウダ』(全国紙)から、地方都市の政府系機関紙、さらには種々の分野(芸術、文化、体育、教育、軍事など)ごとの新聞までを含んでおり、平均数字の意味は小さい。8000余種の新聞のうち約65%がロシア語のものと思われる。約2850種は非ロシア語新聞であった。定期刊行の雑誌は、1960年3761種から1984年5231種へと増加しており、年間発行部数も7億8000万部から33億4000万部へと伸びており、年平均64万部でマスコミとしての重要性は小さくなかった。ただしここではロシア語の比重が2割ほども上昇する。

1986年前半のラジオ受信機の生産台数は520万台、テレビは550万台(うちカラーテレビ250万台)で、前年同期比でもそれぞれ5%、2%(7%)の増産ぶりであったが、増産に励んできたかいもあってかラジオの世帯当り普及率は1970年78%(個人当りでは24%)から、1984年ついに100%(31%)に達し、テレビもこの間に61%(18.5%)、101%(31%)と計算上は全世帯普及を果たした(ちなみに1984年で、冷蔵庫もほぼ100%、洗濯機は78%、ミシン63%、テープレコーダー41%、電気掃除機46%であった)。ただし、テレビも中型・小型は少なく、ましてや日本のようなミニテレビはまったく存在しなかったといってよい。ラジオもきわめて単純な形のものが広く使用されていた。

さて、こうした新聞や雑誌、またラジオやテレビで扱われる情報の質的内容について述べると、マス・メディアに対する党のコントロールの徹底していたことがまず注目されるのである。共産党機関紙『プラウダ』と政府機関紙『イズベスチア』という2大新聞をはじめすべての新聞は、党のがっちりした政治プロパガンダの枠のなかでの情報を取り扱うにすぎなかった。一般にいわゆる「社会面」(殺人、火事、争議、スキャンダルなど)の記事というものは存在せず、また外国についての情報は、流されているとはいうものの、労働運動や革新党派の大会といったものが中心で、明らかに一般的なものではなかった。たとえば毛沢東(もうたくとう)の死(1976年9月)は日本などではトップ記事で特集記事がいくつも組まれたりしたが、『プラウダ』は小さなベタ記事ですませた。同じころのミグ25戦闘機の日本亡命事件なども、しばらくの間はなにも報道されず、かなり日時が経過したのち、政府の日本政府非難の声明という形で初めて報道網にのっていた。明らかに情報はそのときの党の政治方針にあわせた強力な統制の下に置かれていて、日本などでのような過剰とさえ思われる報道合戦もないかわりに、一般庶民は一般の社会的事件についてはほとんど知らないままであった。

情報統制の貫徹はむろんラジオ・テレビにも及んでいた。白黒テレビの多いモスクワの4チャンネル・テレビ網で、どこでもいちばん多いのは軍や政治のことであった。よろめきドラマやエロ・グロ・ナンセンス、どぎつい漫画といったものもないきわめてまじめな番組が多かったのであるが、ここにも社会的事件報道はなかった。軍はゴールデンアワーを占めて、つい昨日のことのように独ソ戦に関連した番組を絶えず流し、国境守備隊の苦闘を写した。ラジオもピオネール(共産主義少年少女組織)の歌から始まってクレムリンの大時計で終わる。

いずれのマス・メディアでも共通して権力批判は絶対に存在しなかった。なぜならば、これらのメディアは権力そのものの物だったからである。『文学新聞』『スポーツ新聞』『農村生活』など紙誌の種類は多かったが、革命記念日などの第一面の構成はまったく統一されており、統制の徹底ぶりを示していた。また、概して広告が存在しない(広告特集号を出す夕刊紙などもあるが)点も特徴の一つだったといえよう。どぎついエロ・グロや刺激的な子供漫画もなく――テレビの子供番組は夜8時15~30分の『おやすみなさい』のみ――子供の教育にはよいが、政府に批判的な言論はいっさいなく、社会的事件報道がなく、党・政府の主張と解説、軍の宣伝……と戦時下日本の情報構造を思い出させた。

なお、映画、演劇にもある類型があり、西欧タイプの青年が登場し、自由にふるまうがやがて挫折(ざせつ)し、心を入れ替えて軍隊に入るといったものであった。西側の鑑賞にも堪えるような芸術性の高いものはまれで、大衆向けのものはこうした比較的類型化したものであった。

このような情報の徹底した管理統制は、終局的には共産党の世界観を民衆の間に浸透させることを目標にしていたのであるが、いろいろな要素で多元化傾向の強まっているソビエト社会を締める機能を果たしていたのである。

[中山弘正]

党

ロシア二月革命のころわずか2万余人といわれた党員は、1930年には100万人を超え、1990年では1750万を数えるそれ自体膨大な社会内社会をなしていた。

1980年代の党員の特徴をいくつかあげてみよう。

(1)女性党員の増加が著しい。1920年ころ1割にも満たなかった女性党員は約4分の1にも達し、その割合はなおも増加傾向にあった。

(2)党員の学歴は顕著に高まっていた。1927年には高等教育(含大学)修了者は1%にも満たず、6割以上もが初等教育止まりであったが、1970年代なかばには高等教育卒は4分の1にも達した。これはむろん一般国民の教育水準の上昇という傾向の反映でもあるが、しかし、実は党員中での高等教育卒は一般国民中のそれよりもはるかに高い水準であり、党が学歴の面でもエリート集団と化していたことが明らかである。

(3)いわゆる「専門家」としての中等・高等教育を受けた「コムニスト・スペツィアリスト(専門家共産党員)」が増加していたこと。革命後まもない軍隊や企業で、党と専門技術者との管理指導上の主導権問題は深刻であり、中国などでも「紅か専か」といった形でしばしば問題となってきたわけであるが、ソ連ではこうした形でしだいに解決が図られていたともいえよう。1939年にもなお15%に満たなかったこの種の党員は、なかば以上にまで増加していたのである。

こうした特徴をみせながらも、それ自体巨大な集団となっていた党は、完全な位階制が貫徹し、下級細胞からトップの党中央委員会政治局、書記長に至るまでのピラミッドを形成していた。上のほうはノーメンクラツーラ(指命職名表)に登用され、情報、人事、商品購入、諸施設利用などで種々の特典をもったが、現場の平党員は『プラウダ』一つで情宣にあたるといった状況であった。この軍隊方式の秘密組織は、官僚社会、企業などにも広く浸透し、ソビエト社会の最終的紐帯(ちゅうたい)をなしていた。

[中山弘正]

職種位階

ソビエト社会内のあらゆる小社会で共産党は影のように存在し、この小社会に対してもっとも強い権限をもつことによって、多極化するソビエト社会をくくっていたのである。このマルクス・レーニン主義党は世界観党であったからその理念に応じて社会をつくってきたのであり、それゆえソビエト社会全体が一つの位階制社会と特徴づけられたのである。

社会自体の存亡を決めるものとしての軍事、またこれを支える科学、対外威信としての芸術・体育などもソビエト社会のなかで最高の位階を占めていた。これを支える工業が次位にきたが、軍需工業と関連深い重工業が上位で、軽工業はこれに次ぐ。ついで農業、これも国営農場、協同組合農場、個人副業の順となっていた。商業、サービス、消費といった分野は位階のもっとも下部に位置していたのである。

こうした産業別位階ともいうべきものは、それぞれの部門の労働者・職員の賃金にも端的に反映していた。1984年で、工業、農業、商業の月平均賃金は204.6ルーブル、176.4ルーブル、145.9ルーブルであった。

そして、それぞれの分野中の企業・機関では、トップマネジメント(行政管理責任者)、技師、一般労働者という位階が貫徹していたが、労働者のなかは精神労働から肉体労働へ、また有資格熟練度によって職種位階制が組まれていた。これはたとえば農業企業の場合の完全なピラミッド型をなしており、最下位層は特別な「資格(クバリフィカチヤ)」をなんらもたない雑役者だったのである。

そして、職種位階の下位の者ほど「自分がその企業の管理運営に影響を与えている」という自覚が小さかった。いわば企業参加度も職種位階の上位ほど高かったのである。以上から当然予想されるように、党員存在比率も職種位階が高いほどに大きかった。党員の学歴上昇とか専門家・党員の増大といったことが、こうした党のあり方の反映でもあったわけである。

信者など宗教者、非党的思想の持ち主が、概してこうした職種位階の上位とは無縁であることもまた予想されたところであるが、ソビエト社会学者の調査はそのことを明示していた。かくて、ソビエト社会は、学歴位階=職種位階=所得位階=参加意識位階=党員位階=宗教者逆位階、という位階制の強い社会として特徴づけることができた。そしてその貫徹が、複雑に多元化するソビエト社会をミクロのレベルでも締めくくっていたのである。

こうした職種位階構造を決める決め手となっていたのは、実は教育体系であった。

[中山弘正]

教育

日本でも教育制度の改革が問題になっているが、ソ連でもブレジネフ後、教育改革が日程に上り、できるところから実施に移す方針がたてられた。「普通教育学校および職業学校改革の基本方針」(1984年4月党中央委・閣僚会議決定)をはじめ一連の立法措置が集中的になされたが、第27回党大会(1986年2~3月)の書記長演説でも「一本立ての一貫教育体制の創設」「普通教育学校と職業学校の改革」などが強調された。

この教育改革の骨子は4点に集約される(北海道大学スラブ研究所・報告16による)。

(1)学校制度上の改革 3・5・2の10年制(満7歳から)を、4・5・2(満6歳から)の11年制とする。また、既存の職業技術学校(複数のコースがあった)をすべて中等職業技術学校とし、その年限を一律3年とする。

(2)教育内容・方法面の改革 学級定員の削減、教育課程の再検討、教育方法の改善、労働教育の比重増大、社会主義的人格形成などが目標とされた。前半40名、後半35名の1クラス上限を30名、25名に引き下げ、生徒の過重負担軽減、学習内容の重複排除を図るとともに、今日の科学技術の発展に見合うようにカリキュラムを再検討する。また「つめこみ」「暗記主義」の反省の上にたち、ゼミ・討論形式、個人指導などを積極的に導入し、7~11年生では選択授業の時間数を増やす。コンピュータ教育の推進を図り、かつ労働教育の時間数を著増する。また、国章・国旗・国歌の活用、新しい生徒規則の作成などで、革命や戦争を体験していない新世代のいわば「道徳教育」が検討された。

(3)学校と地域・家庭との連携の強化 各学校が協力企業をもち、労働教育指導者、設備・備品を提供してもらうことや、校外施設、学童保育制学校の拡充、「子供の部屋」などを設置し、地域の子供たちの遊びや学習を指導すること、共産党の青少年組織を労働に結び付けていくこと、また道徳や健康面での家庭の教育責任の再確認などが目ざされた。

(4)教員の資質・待遇の改善 教職専門科目・教育実習時間の増加、特定教科についての教員養成課程の4年から5年への延長、研修の充実、教員給の30~35%引上げ、優秀者称号(上級教師、功労教師等)の付与などが計画された。

この教育改革は、スターリン期(1931)、フルシチョフ期(1958)に次いで大きく、1990年まで毎年110億ルーブルの財政支出増という予算措置も伴っていた。改革は1986年度(9月開始)より、実施できるところから始めていくこととされていた。

さて、制度上、以上のような「教育改革」がゴルバチョフ書記長の下で推進されていたが、その機能の本質的性格という点からみると、旧にせよ新にせよ、この教育体系こそが人々を各分野の職種位階に振り分けたのである。たとえば、農業企業で最下位を形成する「馬使役=手労働」層は、そのほとんどが義務教育そのものを受けていないか、初等教育止まりの人々だったのである。

これがマルクスらの考えた社会主義社会であったかどうかは、わからない。しかし「序列」というものがきわめて重んじられたところに、この社会の特徴がよく表れていたのである。

[中山弘正]

文化

概観

ソビエトの文化という概念は、一見きわめて明快のようにみえるが、その内実はかなり複雑なものがある。というのは、ソビエトという名称は「ソビエト社会主義共和国連邦」の略称であるが、この15の共和国から成り立つ連邦の指導的立場を占めていたのがロシア連邦共和国であり、ソビエトと称しながらも、実質的にはロシアとそれほど違わない受け取り方が行われていたからである。もちろん、厳密な意味ではそれは間違っているといえるが、文化という点ではそれを許容する側面もないわけではない。いや、日本においても、ソビエトの文化というとき、15の共和国それぞれの文化を総合したものという考えよりも、革命後のロシア文化という受け取り方が強いことも事実である。事実、革命前のロシア帝国も、以後のソビエト連邦の各共和国の大部分をその支配下に置いており、それらの地方の文化をまったく反映していなかったわけではない。したがって、ソビエトの文化を語るにあたって、まずその伝統的なロシアの文化について語ることは当然であろう。

ロシアの文化を考えるとき、まずなによりも重視しなければならないのは、その独特な風土である。一般的にいって、だれしも考えるのは、その広大な自然であろう。果てしなく続く地平線の眺め、あるいは、うっそうたる森、悠々と流れる大河、こうした自然環境がロシア人に及ぼした有形無形の影響は、ロシアの文化に色濃く反映されている。しかも、異国の人々には恐怖すらおこしかねないそうした茫漠(ぼうばく)たる眺めも、ロシア人にとっては一種の安らぎ、自由の感覚をもたらすものだといわれている。また、厳しい自然はロシア人に耐えることを学ばせた。この耐久精神はロシアの文化にさまざまなよき影響を与えているといえよう。一見、鈍重そうにみえるその国民性も、時と場合によっては、激しく燃え上がり、きわめて積極的な行動に出ることもある。いわゆるロシア人の分極的精神なるものも、ロシアの自然と密接につながっているものである。

以上のことは革命前のロシアについてのものであるが、それは以後のソビエトにも継承された。しかし、ソビエト時代になると、そうしたロシア的なもののほかに、共産主義というイデオロギーが加味されてきた。それが文化的側面でどのような影響を与えてきたかは個々の分野で触れるが、いちばん大きな違いは、かつてロシア文化のバックボーンとされていたロシア正教が、ソビエト時代になって共産主義イデオロギーのために、迫害あるいは弾圧されたという点である。しかし、それと同時に、その後もなお農村地帯ではロシア正教は大きな力を保っているし、教会においても第二次世界大戦後の雪どけ以来、かなりの勢力を回復しているといわれている。そして、このロシア正教を基盤とするロシア人の信仰に裏づけられた博愛の精神は、「ダブラター」доброта/dobrotaとロシア語で表現される善良さによって広く世界に知られている。

[木村 浩・亀山郁夫]

国民性

前述のように、革命前のロシア人はロシア正教を基盤とする宗教生活がその中心にあったが、革命後はそうしたよりどころが消え、家庭生活や親子関係にも大きな変化が生まれた。教会の暦によって1年の生活が決まっていた農村部では、いわゆるコルホーズ(協同組合農場)での生活に初めのうちはかなり混乱があったといわれている。そこでは年齢的な格差がなく、80歳の老人も25歳の屈強の若者も同一賃金となったが、それは経済的な面だけでなく、精神的な面でも大きな影響を及ぼした。親子関係も、教会に通う母親とそれを批判的に眺めている子供たちの間では、当然のことながらトラブルが生まれた。国家権力による教会の破壊という背景のなかで、こうした親子のトラブルが進行し、かつて大家族的な親愛感にあふれていた家庭生活に冷たいすきま風が吹き込んだ。とくに、家庭生活の根幹につながる結婚にも、この傾向は顕著に現れた。革命後は性の解放が叫ばれ、旧来の道徳観が否定されたこともあって、伝統的なロシアの結婚制度は廃れ、自由恋愛とその結果としての離婚が多くなった。離婚はアメリカとともに世界でもっとも多いといわれていた。

しかし、それと同時にソビエトでは男女同権がすべての分野で行われた。高等教育機関では女性の占める数が男性を上回るほどで、その結果として大学・研究所で働く女性はきわめて多かった。一方、肉体労働にしても、機関車のかまたきといった重労働にまで女性が進出した。いずれにしても、結婚している男女のほとんどが共働きであり、そのために子供たちの家庭教育が満足にできないという声が1960年代から社会的な問題として論議されてきた。もっとも、夫婦共働きは否定面ばかりではない。経済的に裏づけされた余暇を積極的に楽しむ傾向も現れ、長い夏休みを家族連れで黒海の海岸で過ごすなど、革命前には一般庶民には考えられなかったゆとりある生活も生まれていた。

スポーツには国家的に大きな力が注がれ、各種のスポーツ・クラブが市民のために開放された。オリンピックでのソ連選手団の活躍ぶりは有名であるが、そうした選手たちも学生を除いてほとんどこうしたスポーツ・クラブのメンバーであった。

ソビエトは政治的には厳しい統制の下にあったので、一般庶民はいわゆるマイホーム型のゆとりある安定した生活を志向する人々が多くなっていた。イデオロギー最優先の国家において、かえって脱イデオロギー型の市民が増えていったことは皮肉な現象といえるだろう。そして、このような傾向は、ソビエト文化全般にさまざまな意味でその影響を及ぼしていたものと思われる。

[木村 浩・亀山郁夫]

文化施設

ソビエト国家建設の理想のなかには、文化を広く一般大衆のものにするという旗印があった。そのため1920年以降、国家は博物館、劇場、公園などの整備に力を尽くしてきた。とくに、モスクワの赤の広場に面して建つ歴史博物館はじめ、各地の博物館の整備には物心両面から国家的援助が行われた。もちろん、これはソビエト建国の大義を国民に徹底させるという眼目があり、そのために政変のたびに展示品がかわるという変則的な状況も生まれた。たとえば、革命の時点で赤軍の司令官であったトロツキーについては歴史博物館からも姿を消した。フルシチョフ失脚後はそうした場所でのフルシチョフの像が撤去された。また、スターリン批判後の一時期も同様であった。すなわち客観的な歴史観が支配するのではなく、つねに時の権力者の意向にかなうものにされてきた。しかも美術館などでもこの傾向があり、たとえばシャガールのような亡命画家については十全の配慮がなされなかった。今日世界の抽象絵画の起源とされているカンディンスキー、マレービチ、タトリンなどについても、ソ連の美術館ではそのごく一部しか展示していなかった。

これに反して一般市民の休息の場所としての公園は、イデオロギーとは無関係なため、各地で数多く建設され、市民に親しまれてきた。すなわち、文化と休息の公園といわれるこれらの公園は、モスクワのゴーリキー公園を筆頭に、全国各地に設けられた。

一方、歴史的建造物の保護管理についてはさまざまな紆余(うよ)曲折があった。革命後、ロシア正教が弾圧されたことについてはすでに述べたが、そのために有名な教会が破壊され、今日からみれば取り返しのつかない文化的損失となった。たとえば、モスクワの中心部にあった救世主キリスト大聖堂のごときは、その跡地にソビエト大宮殿を建設するはずであったが、それができず、その後、フルシチョフ時代に当時世界最大といわれた屋外プールがつくられるに至った。しかし、クレムリン内の諸教会はこれを修復し、いまなおモスクワのシンボルとなっている。このほか、雪どけ以後、スズダリ、ウラジーミル、ノブゴロド、プスコフ、ザゴルスク、キエフその他で従来放置され荒れ果てていた正教寺院が修復され、歴史的建造物として保護されてきた。

また、芝居好きのロシア人のために劇場は新しいものも次々に建造されたが、レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)のキーロフ劇場(現マリンスキー劇場)、あるいは、モスクワのボリショイ劇場、芸術座、マールイ劇場など革命前からの有名劇場も、革命前に劣らず華やかな舞台を提供してきた。一般的にいって、ソビエトにおける文化施設はかなり高い水準にあったといってよいだろう。

[木村 浩・亀山郁夫]

芸術

ソビエト1920年代は世界的にみても革新的な芸術が花咲いた時期であった。今日、ロシア・アバンギャルド芸術とよばれるそれらの運動には革命の掲げた進歩的なイデオロギーが新しいフォルムのなかに具現されているかにみえた。たとえば、文学におけるマヤコフスキー、美術におけるマレービチ、タトリン、そして映画のエイゼンシュテイン、演劇ではメイエルホリドなどの仕事はそれのなによりの証明であった。とくに映画は大衆啓蒙(けいもう)の手段としてきわめて高く評価されていたので、国家的援助の下に目を見張る展開を示した。演劇もまた芝居好きの国民性と、またいわゆるアジプロ演劇という側面もあって、大きな活動の場を与えられた。もっとも、芸術座でも革命後10年余りはチェーホフの芝居を上演できない時期があった。チェーホフの戯曲がプチ・ブルジョア的であるとの批判を受けたためである。今日からすれば、まことに苦笑させられることだが、歴史的な事実は事実として書き留めておくべきであろう。

一方、プロレタリアートのためには固有の「階級文化」が必要だと主張して、狭隘(きょうあい)なセクト的見解を抱いていたプロレトクリト(プロレタリア文化教育団体)の運動がおこり、従来のインテリゲンチャ出身の作家たちを圧迫し、アジプロ文学を流行させた。しかし、この運動は結局のところその性急さと狭隘なセクト的傾向のためにほとんど実りある成果をあげなかった。そして、ソビエト当局もそれを自覚して、やがて旧インテリゲンチャの保護に乗り出し、「消極的に革命を受け入れた作家たち」いわゆる同伴者作家の登場となった。こうして生まれた新しい文学は、1930年代初期にある種の成果をみせたが、1937、1938年の大粛清のころからふたたびその活気を失っていった。

しかし、対ドイツ戦が始まると、皮肉なことに一種の自由がよみがえり、戦争文学としての佳品が生まれた。第二次世界大戦が終わると、まもなく冷戦が始まり、ソビエトにおいてはコスモポリタニズム批判の嵐(あらし)が吹き荒れ、主としてユダヤ系作家の多くが粛清され、暗い日々が続いた。1953年3月、スターリンの死はソビエト文学界に「雪どけ」をもたらすことになった。そして1960年代初期にはいわゆる第四の世代と称する若年の作家たちが輩出し、1920年代に次ぐ第二のソビエト・ルネサンスを迎え、未来への明るい期待がソビエトの創造的インテリゲンチャに生まれた。

だが、その期待も1968年8月のチェコ事件によって無残にも消えてしまった。戦後の雪どけはまたソルジェニツィンという大作家を登場させていたが、その彼もついに『収容所群島』をパリで公刊したため、1974年2月、トロツキー以来といわれる国家権力による個人の国外追放の処分を受けるに至った。そして、彼の追放を機に、革命直後の知識人亡命のように、多くのソビエト文化界の活動家たちが西側へ亡命していった。このため、ソビエト文化を考える場合、本国ソビエトだけでなく、西側で活動したソビエト文化人の仕事をも視野に入れるべきであろう。

[木村 浩・亀山郁夫]

言論・出版の自由

ソビエト建国の大義たる共産主義イデオロギーは、第二次世界大戦後、東ヨーロッパにその同調国を生むことになったが、1956年のハンガリー事件、1968年のチェコ事件などにみられるように、かならずしも政治・経済・文化の面でその優越性は実証されなかった。いや、少なくとも文化面ではイデオロギーのためのマイナスが目だつようになった。その最たるものは、言論・出版の自由がかならずしも保障されていないことにあった。憲法の条文上では一見保障されているかにみえても、その実大きな制約を受けており、検閲という形で文化の各部門が入念にチェックされていた。しかし、雪どけ以来、西欧の自由な空気が流れ込み、スターリン時代の恐怖を知らぬ若者たちは、サミズダートと称する一種の地下文書を作成、それを流布させていった。これはソビエト史上初めての現象であり、それは一編の詩に始まって、短編、中編、長編にまで及び、しかも単に文学ものだけでなく、社会科学、自然科学の面にまで広がりをみせた。もちろん、初めは傍観していた当局も、やがてそれへの取締りを強化し、そうした活動家を逮捕投獄した。これはまたソビエトにおける人権運動とも密接に絡んでおり、アカデミー会員のサハロフ博士のような人物までが参加するようになり、国際的にもこうした動きは広く知られるようになった。もちろん、当局の厳しい弾圧は続いていたが、チェルネンコ死亡後のゴルバチョフ書記長の登場によって新しい雪どけへの期待も一部では生まれた。ロシア時代はもちろん、ソビエト時代になっても数々のすばらしい成果をあげてきた創造的ロシア人が、その創造力を十全に発揮するためには、言論・創造の自由が保障されることが先決であることはすでに万人の目に明らかであった。ゴルバチョフがこの決断をするか否か、ソ連の文化人たちは厳しいまなざしで見守った。1986年春に検閲機関である「グラブリット」が解体され、以後は文化関係の検閲は行われないとのニュースが流れた。「グラブリット」そのものがこれまで秘密のベールに包まれていたので、その解体も公表されたわけではない。しかし、同年6月末に開かれた第8回ソ連作家大会では、従来みられなかった活発な発言が行われ、かつて反革命のゆえに発禁となったパステルナークの『ドクトル・ジバゴ』の出版を要求する作家たちの声が目だった。また、同年4月末のチェルノブイリ原発事故の報道にも、検閲の感じられないものがあり、検閲廃止が単なるうわさではないことがうかがえた。一部にはソルジェニツィンについては作家大会でも一言の言及がなかったことをあげて、ゴルバチョフ以後の雪どけにもある枠があったことを指摘する声もある。しかし、世界的な状況からみても、ソビエトにおける自由化はもはや避けられない時の流れとなっていたのである。

なお、最後に蛇足までに付け加えると、ソビエト文化といった場合、当然のことながらソビエト連邦内に居住していた諸民族の文化をも包含したものとしての「ソビエト文化」である。しかし、個々の共和国の文化は、その指導的地位にあったロシア文化の影響下にあり、文学ひとつをとってみても、その潮流と傾向はほとんど同じものであったといっても過言ではない。ただ、時と場合によって、モスクワを遠く離れていることによって、各共和国の民族色の陰でやや独自の動きをしていたといえるだろう。しかし、今後は中央での政治的状況を反映して、各民族の文化にも従来よりいっそう明らかな民族的特殊性が生まれてくるに違いない。それはまたロシア文化をも豊かにするものであろう。

[木村 浩・亀山郁夫]

日本との関係

帝政ロシアと日本

ロシア人が日本について最初に情報を得たのは13世紀後半、元(げん)のフビライ・ハンのもとにおいてであった。その後1637年にフランドルの地理学者メルカトルの『地図帳』がロシア語に訳され、そのなかにヤポーニャ(日本)の地図と簡単な記事が現れた。

17世紀の末にカムチャツカ半島を探検したコサックの隊長アトラーソフVladimir Vasil'evich Atlasov(?―1711)が、原住民の集落で大坂出身の漂流民デンベイ(伝兵衛、生没年不詳)を発見し、日本と千島に関する情報を得た。この報告に接したピョートル大帝はデンベイを招いてその話を聞いた。日本に関心を抱いたピョートルはデンベイに、ロシア語を習ったうえで日本語を教授するよう命じた。

ロシア人が日本の北辺に渡来するようになったのは18世紀の後半からである。このときから日本とロシアは隣国どうしとなった。1778、1779年(安永7、8)の二度にわたって、ロシアの毛皮商人が得撫(うるっぷ)島から北海道の東部にやってきて交易を申し入れた。しかし松前藩は幕府にこの事実を知らせず、交易の申し出を拒絶した。仙台藩医工藤平助(くどうへいすけ)は、蝦夷(えぞ)地のロシア人に関する風聞とオランダ語で出版されたロシアの歴史と地理についての翻訳書をもとにして『赤蝦夷風説考』上下(1781、1783)を著し、蝦夷地の開発とロシアとの貿易を説いた。

ついでロシアは1792年(寛政4)に最初の遣日使節アダム・ラクスマンを、1804年(文化1)に第2回使節としてニコライ・レザノフを日本に派遣し、漂流民を送還したうえで通商を求めた。しかし鎖国政策をとる幕府は二度ともこの申し出を拒否した。ロシア側は、このような拒絶の裏には、日本との貿易の独占をねらうオランダが糸を引いているのではないかと考えた。事実、日本とロシア(ソ連)の間には、江戸時代にはオランダが、幕末から日露戦争まではイギリスが、そして第二次世界大戦後はアメリカが第三国として介在し、強い影響力を両国間に行使してきた。

1853年(嘉永6)、アメリカのペリーが浦賀に来航した1か月後、3回目のロシアの使節プチャーチンが長崎へ来航し、通商と国境の画定を申し入れた。その結果1855年2月7日(安政1年12月21日)「日露通好条約」(下田(しもだ)条約)が結ばれ、日露の国境は択捉(えとろふ)島と得撫島の間に決まったが、樺太(からふと)(サハリン)については双方の意見が折り合わず、国境を定めず両国民雑居の地とされた。明治維新後、新政府は榎本武揚(えのもとたけあき)をロシアに派遣し、1875年(明治8)「サンクト・ペテルブルグ条約」(千島・樺太交換条約)を締結。その結果、全千島列島が日本領に、樺太全島がロシア領となった。

ロシア政府は1858年(安政5)箱館(はこだて)(現在の函館(はこだて))に領事館を開設し、領事館付属の2代目司祭としてニコライが着任した。彼は1872年(明治5)に上京し、神田駿河台(するがだい)に復活大聖堂(ニコライ堂)を建てるとともに、7年制の正教神学校を開設して、伝道と教育に努めた。その結果1880年には日本全国で教会数69、信徒数は6099にまで達した。神学校卒業生のなかからは小西増太郎(こにしますたろう)(1862―1940)、昇曙夢(のぼりしょむ)、瀬沼夏葉(せぬまかよう)(1875―1915)といったロシア文学の翻訳家や山下りん(1857―1939)のような聖像画家が現れた。ロシア文学は1881年に二葉亭四迷(ふたばていしめい)がツルゲーネフの『あひびき』と『めぐりあひ』を翻訳出版したときから本格的に紹介されるようになった。とくに明治30年代からはトルストイ熱が流行し、1916年(大正5)~1919年には、月刊の『トルストイ研究』が、1919~1920年には『トルストイ全集』が発行されるまでになった。このほかドストエフスキー、チェーホフ、ゴーリキーなどの作品も次々に翻訳され人気を博した。

極東における日本とロシアの対立はついに日露戦争を引き起こし、1905年(明治38)「ポーツマス条約」が結ばれた。これによって樺太の北緯50度以南が日本領となった。またこの条約に基づき1907年日露漁業条約が結ばれ、これ以後、北洋の漁業権は国家権益とみなされるようになった。

日露戦争後、日本は満州における権益を確保するために、ロシアとの接近を図った。その結果、満蒙(まんもう)地域における日露両国の勢力範囲を画定するために、1907年から1916年にかけて4回にわたって日露協約が結ばれた。第4回目の協約は秘密協定を含むもので、中国の服属と英米の中国進出の阻止をねらった軍事同盟であった。

[高野 明・外川継男]

ロシア革命から第二次世界大戦まで

1917年十月革命によってボリシェビキが政権を獲得し、ドイツと単独講和を結んで戦線を離脱した。これに対し日本は米・英・仏などの連合国とともに干渉戦争を開始した。日本の派兵は7万余、期間も1918年8月から1922年10月に及び、連合国のなかでも最大の規模であった。この間1920年には尼港(にこう)事件が起こり、当時ソビエト政権を承認していなかった日本は、事件の交渉相手がいないことを理由に、1925年5月まで北樺太の保障占領を続けた。

1924年にまずイギリスがソ連政府を承認し、続いてイタリア、フランスもこれに倣ったが、日本も1925年に「日ソ基本条約」を結んで国交を回復した。

1932年(昭和7)の「満州国」建設後、関東軍の勢力は年を追って増大し、ソ・満国境において1938年に張鼓峰(ちょうこほう)事件が、1939年にノモンハン事件が発生、日本軍は大敗した。

1939年8月ナチス・ドイツはソ連と不可侵条約を結び、その1週間後にポーランドへ侵入、第二次世界大戦の幕が切って落とされた。翌1940年10月、近衛(このえ)内閣はドイツの提案にのって日独伊三国同盟を結んだ。ついで1941年4月には松岡外相がスターリンと会談して、「日ソ中立条約」が締結された。その直後に独ソ戦が始まったが、日本の軍部のなかには対ソ侵攻論が台頭し、7月から8月にかけて70万の兵を動員して「関特演」(関東軍特種演習)が行われた。これは対ソ作戦準備行動であって、事実上日ソ中立条約を侵犯するものであった。

[高野 明・外川継男]

第二次世界大戦後

日本がソ連と国交を回復したのは、第二次世界大戦後11年たった1956年(昭和31)のことである。この年10月、首相の鳩山一郎(はとやまいちろう)がソ連を訪問して「日ソ共同宣言」が調印された。当初鳩山内閣は、歯舞(はぼまい)・色丹(しこたん)島の返還をもって平和条約を締結することを考えていたが、この年8月当時のアメリカ国務長官ダレスが外相・重光葵(しげみつまもる)に対し、もし日本が国後(くなしり)・択捉(えとろふ)両島をソ連に譲るならアメリカは永久に沖縄を占領し続けるだろうといったところから、領土問題は棚上げにして国交回復に踏み切ったのであった。

日ソ間にはこれより5か月前に「日ソ漁業条約」が結ばれていた。これにより、日ソ両国は資源保護のため協同措置をとることと、年間のサケ・マス漁獲量を協議して決めることが定められた。しかし1957年の第1回日ソ漁業交渉のときからこの漁獲量をめぐって毎年のように対立が続き、当初11万~12万トンであったのが、1986年には2万5000トンを切るまでになった。ソ連は1976年12月に最高会議幹部会令で200海里漁業専管水域の設定を宣言し、翌1977年3月から実施した。これは中南米諸国やアメリカの200海里宣言に追随したものであったが、日本の北洋漁業に大きなショックを与えた。1986年には、ソ連は200海里内の日本の漁獲量を前年の4分の1の15万トンと大幅に削減するとともに、底刺網漁を全面禁止した。これによって、明治以来続けられてきた北洋漁業は大きな転換を迎えるに至った。従来、日ソ漁業交渉は日ソの政治関係のバロメーターといわれてきたが、これがかならずしも通用しなくなったのは、ソ連とともにアメリカ、カナダもサケ・マスの母川国主義と北洋の資源保護を強く主張し、いまやこれは世界的な傾向になったからである。

1957年には日ソ間に通商条約と貿易支払協定が締結された。これにより貿易が軌道にのるとともに、そのなかでシベリア開発の協同プロジェクトが重要な地位を占めるようになった。このようなものとして極東森林資源の開発(第一次は1968年に契約、第二次1974年)、ウランゲリ港(ボストーチヌイ港)の建設(1970年)、パルプ材とチップの開発輸入(第一次1971年、第二次1985年)、南ヤクート原料炭開発(1974年)、サハリン大陸棚石油・天然ガスの探鉱(1975年)、ヤクート天然ガス開発(1974年)などがある。日ソ貿易は1958年の輸出入合計4000万ドルから1982年には55億8100万ドルに達した。日本はアメリカに追随して1980年からソ連のアフガニスタン侵攻に抗議する経済制裁に加わったが、この間に旧西ドイツやフランスはソ連からの天然ガスの輸入を見返りにシベリア開発に協力して対ソ貿易を伸ばした。日ソ貿易はつねに日本側の大幅な輸出超過できた。政治環境を別にしても、日ソ貿易はソ連側の厳しい外貨事情によって制約されており、日本の対外貿易のなかで占める割合もきわめて小さかった。

1973年に首相の田中角栄が総理としては鳩山のあと初めてソ連を訪問し、「日ソ共同声明」が発表された。これにより日ソ関係は経済や文化の面で多少の進展をみたが、領土問題ではまったく変化がみられなかった。1978年8月、日本は中国と「日中平和友好条約」を結んだ。これはいわゆる覇権条項を入れるか否かで双方の意見が対立し、6年近くも交渉が難航していたものだったが、この条約がいかなる第三国にも向けられたものでないことを明記することによってようやく締結に至った。しかしソ連からみれば、これは日本がソ連を袖(そで)にして中国と手を握ったことを意味した。

1985年3月ゴルバチョフ政権の登場から、ソ連は従来のアメリカ偏重から西欧や日本も重視するようになってきた。このようななかでソ連は、その停滞ぎみの経済を活性化するために、西ヨーロッパや日本からハイ・テクノロジーを導入することに意欲を示し始めた。

翌1986年には外相の安倍晋太郎(あべしんたろう)(1924―1991)がモスクワを訪問して文化協定が調印された。このときも領土問題はまったく進展がみられなかったが、これによって日ソ間の対話が定着するようになった。

1991年4月、ゴルバチョフ大統領が訪日した。これはロシア・ソ連の歴史を通じて初めての国家元首の日本訪問であった。このとき大統領はシベリア抑留中に死んだ3万7400人の名簿を日本側に引き渡すとともに、亡くなった人々に哀悼の意を表明した。日本政府はこの機会に北方領土問題でなんらかの進展がみられることを期待したが、共同声明のなかに日本側が求めた島の名が盛り込まれることはなかった。しかし、貿易、経済、文化交流、環境問題などの分野で15に上る合意文書が署名され、今後の日ソ関係の発展の基礎がつくられたかにみえた。だがその8か月後のソ連の解体によって、日ソ関係は新たな局面に入り、ソ連時代とはまた違った新しい問題が生ずるようになった。

なお、「日ロ関係」「北方領土」の項も参照されたい。

[高野 明・外川継男]

『川端香男里他監修『ロシア・ソ連を知る事典』(1989・平凡社)』▽『『ロシア地域(旧ソ連)人名事典』(1992・日本国際問題研究所)』▽『横手慎二他著『CIS(旧ソ連)地域』(1995・自由国民社)』▽『ジャック・ロッシ著、梶浦智吉他訳『ラーゲリ(強制収容所)注解事典』(1996・恵雅堂出版)』▽『石井規衛著『文明としてのソ連』(1995・山川出版社)』▽『マーチン・メイリア著、白須英子訳『ソヴィエトの悲劇 上下』(1997・草思社)』▽『ミハイル・ゴルバチョフ著、工藤精一郎他訳『ゴルバチョフ回想録 上下』(1996・新潮社)』▽『A・I・ソロビエフほか著、柴田義松訳『ソビエト連邦――その国土と人々』(1977・帝国書院)』▽『ピエール・ジョルジュ、野田早苗訳『ソビエト連邦の地理』(白水社・クセジュ文庫)』▽『E・H・カー著、塩川伸明訳『ロシア革命』(1979・岩波書店)』▽『スティーヴン・F・コーエン著、塩川伸明訳『ブハーリンとボリシェヴィキ革命』(1979・未来社)』▽『ギネス・ヒューズ他著、内田健二訳『赤い帝国――発表を禁じられていたソ連史』(1992・時事通信社)』▽『ロビン・ミルナー=ガランド著、吉田俊則訳『ロシア・ソ連史』(1992・朝倉書店)』▽『塩川伸明著『終焉のなかのソ連史』(1993・朝日新聞社)』▽『木村英亮著『増補版・ソ連の歴史――ロシア革命からポスト・ソ連まで』(1996・山川出版社)』▽『田中陽児他編『世界歴史大系 ロシア史 3』(1997・山川出版社)』▽『ロイ・A・メドベージェフ他著、下斗米伸夫訳『フルシチョフ権力の時代』(1981・御茶の水書房)』▽『下斗米伸夫著『ソビエト政治と労働組合』(1982・東京大学出版会)』▽『藤本和貴夫著『ソヴェト国家形成期の研究 1917―1921』(1987・ミネルヴァ書房)』▽『シャルル・ベトレーム著、高橋武智他訳『ソ連の階級闘争 1917―1923』(1987・第三書館)』▽『平井友義著『30年代ソビエト外交の研究』(1993・有斐閣)』▽『クリストファー・アンドルー他著、福島正光訳『KGBの内幕』(1993・文芸春秋)』▽『斉藤治子著『独ソ不可侵条約――ソ連外交秘史』(1995・新樹社)』▽『富田武著『スターリニズムの統治構造――1930年代ソ連の政策決定と国民統合』(1996・岩波書店)』▽『ニコラス・ワーク著、荒田洋訳『ロシア農民生活誌 1917―1939』(1985・平凡社)』▽『岡田裕之著『ソヴェト的生産様式の成立――スターリン体制の政治経済学的分析』(1991・法政大学出版局)』▽『中山弘正著『ロシア 擬似資本主義の構造』(1993・岩波書店)』▽『木村雅則著『ネップ期国営工業の構造と行動』(1995・御茶の水書房)』▽『奥田央著『ヴォルガの革命』(1996・東京大学出版会)』▽『梶川伸一著『飢餓の革命』(1997・名古屋大学出版会)』▽『山内昌之著『スルタン・ガリエフの夢――イスラム世界とロシア革命』(1986・東京大学出版会)』▽『渓内謙他編『スターリン後のソ連社会』(1987・木鐸社)』▽『中井一夫著『ソヴェト民族政策史――ウクライナ 1917―1945』(1988・御茶の水書房)』▽『高橋清治著『民族の問題とペレストロイカ』(1990・平凡社)』▽『ヘドリック・スミス著、飯田健一監訳『新ロシア人 上下』(1991・日本放送出版協会)』▽『塩川伸明著『ソヴィエト社会政策史研究』(1991・東京大学出版会)』▽『エレーヌ・カレール=ダンコース著、山辺雅彦訳『民族の栄光――ソビエト帝国の終焉 上下』(1991・藤原書店)』▽『ボクダン・ナハイロ他著、高尾千律子他訳『ソ連邦民族・文化問題の全史』(1992・明石書店)』▽『木村英亮著『スターリン民族政策の研究』(1993・有信堂)』▽『ナーディア・デューク他著、李守他訳『ロシア・ナショナリズムと隠されていた諸民族』(1995・明石書店)』▽『ソルジェニーツィン著、染谷茂他訳『仔牛が樫の木に角突いた――ソルジェニーツィン自伝』(1976・新潮社)』▽『J・E・ボウルト編著、川端香男里他訳『ロシア・アヴァンギャルド芸術――理論と批評 1902―34年』(1988・岩波書店)』▽『沼野充義著『永遠の一駅手前――現代ロシア文学案内』(1989・作品社)』▽『アンドレイ・サハロフ著、金子不二夫他訳『サハロフ回想録 上下』(1990・読売新聞社)』▽『亀山郁夫著『終末と革命のロシア・ルネサンス』(1993・岩波書店)』▽『袴田茂樹著『文化のリアリティー 日本・ロシア知識人 深層の精神世界』(1995・筑摩書房)』▽『水野忠夫著『囚われのロシア文学――ソヴェト政権下の文芸活動』(中公新書)』▽『原暉之著『シベリア出兵――革命と干渉 1917―1922』(1989・筑摩書房)』▽『和田春樹著『北方領土問題を考える』(1990・岩波書店)』▽『ロシア史研究会編『日露200年――隣国ロシアとの交流史』(1993・彩流社)』▽『ボリス・スラヴィンスキー著、加藤幸廣訳『千島占領――1945年夏』(1993・共同通信社)』▽『原暉之他編『スラヴと日本』(1995・弘文堂)』▽『中村喜和他編『ロシア文化と日本――明治・大正期の文化交流』(1995・彩流社)』▽『ボリス・スラヴィンスキー著、江沢和弘訳『日ソ中立条約』(1996・岩波書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「ソビエト連邦」の意味・わかりやすい解説

ソビエト連邦 (ソビエトれんぽう)

Union of Soviet Socialist Republics

ユーラシア大陸の北部,ロシアの地に存在した歴史上初めて誕生し,終焉した社会主義体制の国家である。その国土は広大で,北極海をはさんで対峙(たいじ)する資本主義・民主主義の国アメリカ合衆国と対抗し,現代の世界政治に圧倒的な影響力をもった。なお,この国の1917年以前の歴史,文化については〈ロシア〉〈ロシア帝国〉,また1991年以後の国家の状況については〈ロシア連邦〉〈独立国家共同体〉などの項を参照されたい。

名称

〈ソビエト〉とはロシア語で〈会議〉の意味であるが,1917年の二月革命で各地に〈労働者・兵士代表ソビエト〉,〈農民ソビエト〉が生まれ,それらを母体に,十月革命後,ロシア,ウクライナ,白ロシア(ベロルシア)の三つのソビエト社会主義共和国が成立した。これらのソビエト共和国が1922年にザカフカス社会主義連邦ソビエト共和国を加えて同盟条約を結び,国家の同盟,連合Soyuzとして一つの国家をつくったのである。したがって,正確にはソビエト社会主義共和国連邦ではなく,ソビエト社会主義共和国同盟ないし連合というべきである。日本では第2次大戦前より〈ソ聯邦〉という訳語が用いられており,戦後一時期〈ソ同盟〉と称すべきだと強い主張がなされたが,結局慣用の力で,〈ソ連邦〉が定着するにいたった。

注目されることは,この名称には,歴史的・地理的・民族的呼称をまったく含んでいなかったことである。成立時の人々の考えでは,革命が拡大し,新しいソビエト共和国が出現し,同盟加入を求めてくれば,限りなく拡大していけるものと想定されていたのであろう。しかし,その後の現実では,ソ連邦は旧ロシア帝国の版図以上には拡大されなかった。したがって,ソ連という言葉はロシアという言葉と結びつけられて考えられるのは自然であるが,本来のソ連邦成立の原理からすれば,ロシアはソ連の一部にすぎない。

執筆者:和田 春樹

自然

ソビエト連邦が1991年末に崩壊し,15の連邦構成共和国はそれぞれ独立したため,現在は旧ソ連の領域の4分の3を占めるロシア連邦と,ウクライナ,ベラルーシ(旧白ロシア),モルドバ(旧モルダビア),バルト3国(エストニア,ラトビア,リトアニア),カフカス3国(グルジア,アルメニア,アゼルバイジャン),中央アジア5国(ウズベキスタン(旧ウズベク),カザフスタン(旧カザフ),キルギスタン(旧キルギス。ただし現在の国名正称はキルギス共和国),タジキスタン(旧タジク),トルクメニスタン(旧トルクメン))の14共和国に分かれている。ここでは旧ソ連全域を概観する。

位置,領域

ソ連邦はユーラシア北部を緯線方向(東西)に長く広い国土をもっていた。総面積2240万km2は地球陸地の6分の1弱を占め,中国とアメリカ合衆国を合わせた面積より大きく,ソ連を除くヨーロッパの4.5倍にあたった(ソ連崩壊後のロシア連邦の面積はソ連の76%に当たる1707km2)。島嶼(とうしよ)を除くと,ソ連はタイミル半島のチェリュスキン岬からトルクメン(現トルクメニスタン)共和国クシカ市にわたって南北約4000kmに延びていた。東西の長さは約1万km前後で,西端はカリーニングラード州グダンスク湾の砂嘴(東経19°38′),東端は大陸部ではベーリング海峡に面するデジニョフ岬,島嶼部ではベーリング海峡ラトマノフ島(西経169°2′)であった。したがって理論上は11時間の時差があるが,実用上は最東端部の2時間分の経度を同じ時間帯に組み入れているので10時間となる。GMT(グリニジ標準時)正午はモスクワ15時,ハバロフスク22時(経度の上ではほぼ日本と同じ時間帯にあるが,日本標準時より1時間進んでいる),チュコート半島で翌日午前0時である。このほか,ソ連は北極海上の多くの島を領有していた。極東部では日本とのいわゆる〈北方領土〉問題(後述の[日ソ関係]を参照),中国との国境でもいくつかの地点で境界問題があったが,これらはロシア連邦に引きつがれた。

ソ連は12ヵ国に接する長い国境線約2万km(ロシア連邦では14ヵ国,1万9900km)のほか,北極海に面する約4万kmの海岸線をもっていた。北極中心の正距方位図法を見れば一目瞭然であるが,ソ連の北極海諸島とカナダの北極海諸島の最短距離は約1500kmであり,またソ連と北アメリカ大陸は北極海を隔てて向き合っていたという認識も必要であろう。

地形

国土の南縁から南寄りにかけて顕著な山脈が連なる。カルパチ,クリム(クリミア),カフカス,コペトダグ(コッペダーク),パミール,天山,アルタイ,サヤンなどが西から東へ連なり,東シベリアより東方は全体に山がちである。このほか,国土の中央西寄りに南北に走るウラル山脈が孤立する。とくに隆起エネルギーの大きいのは天山からパミールにかけてであり,ソ連の最高点である天山のコムニズム峰(7495m),これに次ぐ高峰ポベーダ(勝利)峰(7439m),レーニン峰(7134m)もこの近辺にある。なおカムチャツカ半島とその付近,中央アジア南部の山岳地方,ザカフカス地方などは地震が多い地方である。

ソ連の国土の一つの特色は,広大な低地が分布することであった。ソ連のヨーロッパ部は東ヨーロッパ低地(ロシア平原)であり,ウラル山脈(二つのプレートの衝突により形成されたという説もある)を除けば,シベリアのエニセイ川まで続く西シベリア低地と合わさって世界第一の広大な低地となる。西シベリア低地南方にもわずかな高まり(標高200mに満たない分水界で北極海と内陸との流域を分ける)を隔ててトゥラン低地があって,カスピ海東岸からカラクム,キジルクムの砂漠と〈ジュンガリアの門〉を経て中国(新疆ウイグル自治区)へと続く。これらの大きな平野は長大な河川の流路となり,シベリアでは北極海に注ぐ源流からの長さ5000km前後のオビ川,エニセイ川,レナ川,東へ注ぐアムール川(黒竜江)がある。ヨーロッパ部では3000km級のボルガ川,ドニエプル川があり,中央アジアではアム・ダリヤ,シル・ダリヤの長流がある。いずれも高峻な山地を駆け下りる短い上流(ボルガ川,ドニエプル川の源流は丘陵である)に次いで,勾配の緩い中流と落差のきわめて小さい下流がひじょうな長さをもってこれに続く。たとえばシベリアでは,オビ川やエニセイ川はシベリア鉄道との交点から河口までの3000km以上は,落差が約100mしかない。

大河川の中・下流では河川の曲流と三日月湖,河跡湖を含む湿地が流れに沿って広く分布し,春には大はんらんを起こす。オビ川中流のバシュガン湿原では日本の面積ほどの一時的な浅い湖が出現し,アム・ダリヤでは春の洪水を利用して綿作地の土壌の塩ぬきを行う。また大河川の最下流部では長大な三角州が形成される。これらの性質はヨーロッパ部の大河川でも,規模は多少小さいが同様である。河川流量の年間配分もきわめて不均等で,年間流量の半ばまでが春~初夏の3ヵ月に流れ去り,残り9ヵ月は渇水期となり,喫水の深い大型船は航行にも支障がおこる。ボルガ川とドニエプル川の全域,オビ川とエニセイ川の上流などでいわゆる〈多目的ダム〉が次々と構築されている一つの理由は,電源開発のほか,洪水制御,水運の改善にあることも了解できるであろう。

現在の地表は,第四紀の氷期によって大きな影響を受けた。氷河に覆われた地域ではもちろんのこと,氷河に覆われなかった南方地域においても,周氷河地形や気候変化の影響を大きく受けている。最も広く氷河に覆われたのは第四紀のドニエプル氷期(西ヨーロッパのミンデル~リス氷期に対応し,大陸氷はキエフ付近まで南下)である。現在の地表に深く爪跡を残しているのはバルダイ氷期(ウルム氷期に相当)で,モスクワ北方バルダイ丘陵でとどまった。それより北では湿地,湖沼が多く,迷子石や終堆石堤が残され,土壌はやせ,開拓に多大の努力を要する。

鉱物資源

石炭,石油,天然ガスなどのエネルギー資源,鉄,マンガン,カリ塩,非鉄金属,アスベスト(石綿)などは世界有数の埋蔵量を誇っていた。国土が広大であることから当然でもあるが,問題はそれら天然資源の賦存(ふそん)あるいは分布状態にあった。次々と発見される資源は,当然のことながら人跡未踏のザバイカルの山地(たとえばウドカンの銅鉱石)や人口密度1人/km2以下のレナ川流域(たとえばレナ炭田)などのように,豊かな埋蔵であっても,それをどのようにして工業原料,エネルギー,労働力と結びつけるかという,いわゆる工業立地問題を解決しなければならなかった。航路や鉄道の改良と延長,長距離超高圧送電(通常600kV),流体燃料のパイプ輸送,労働力の東部への移動奨励などは,天然資源の賦存の不均等性是正に関連する技術あるいは政策とみてもよかった。

天然資源の賦存を概観すると次のようであった。石油:カフカス,ボルガ・ウラル,ヨーロッパ部の北部,西シベリア(チュメニ),中央アジア,サハリン(北樺太)などに産する。石炭:ドネツ(ドンバス),西シベリア(クズネツク),ウラル北部(ペチョラ),カザフスタン(カラガンダ),東シベリア(カンスク・アチンスク,ツングース,レナ,ヤクート南部)。鉄鉱石:ヨーロッパ部(クリボイ・ログ,クルスク付近),ウラル,東シベリア(アンガラ・イリムスク鉄鉱床,アルダン地方)など。アルミ原鉱(ボーキサイトのほか,蛍石,カスミ石などを含む):北ウラル,コラ半島,シベリアの各地,ザカフカスなど。銅:ウラル東麓,カザフスタン(バルハシ湖北西岸),ザバイカル(ウドカン)など。ニッケルとコバルト:北シベリア(ノリリスク),コラ半島,アルタイ東方(トゥバ自治共和国)など。タングステンとモリブデン:北カフカス(エリブルス北方渓谷),中央アジア,極東地方など。ダイヤモンド:東シベリアのヤクート地方。カリ塩:西部ウラル(ペルミ地方),白ロシア共和国。地域によってエネルギー資源に乏しい場合には,地表を覆う無尽蔵の(しかしカロリーは石炭の1/2以下しかない)泥炭を燃料とする小規模火力発電所が稼働していた。塵芥を燃料として電力と熱水を都市に供給する〈熱供給センター〉も都市の郊外に多数建設されていた。

気候

ソ連の気候を一言でいうなら,冷涼な大陸性気候が支配的で,逆にいえば広大な国土面積のわりには気候は単純である。一般にソ連では冷涼な短い夏と寒く長い冬,その間に短い春と秋が入る。広くはないが,大西洋に近いヨーロッパ部の北西部(たとえばレニングラード州)と黒海沿岸部などでは湿潤な海洋性気候,太平洋に近接した沿海州などではモンスーン気候がみられ,黒海東岸周辺では小面積の亜熱帯気候地域がある。高峻な山脈は国土の南縁にあり,ソ連の気候に大きな影響をもたない。ウラル山脈が気候に与える影響も小さい。

ソ連の気候の大きな特色の一つは,冬の強大なシベリア気団(高気圧)の存在で,これはソ連のほとんど全土の気候を支配する。シベリア気団は寒冷でその中心はバイカル地方からモンゴル高原上空にあり,最も発達した場合の気圧は1040hPaに達する。真冬には1020hPa等圧線はシベリア全土と,ソ連のヨーロッパ部のうち北西部を除く大半を覆う。この気団の移動(日本では〈吹出し〉という)に起因する季節風は,東は東アジア,西はヨーロッパに,ときには地中海地方に影響をもつ。シベリア気団の支配下にある地方では,そしてとくに中心部では極寒,晴天が続き,雪は少ない。ソ連のヨーロッパ部の一部では,大西洋から東進する低気圧との間に前線を生じ,曇天と降水をもたらす。天気は悪いが地表の放射冷却が少なく,寒さはそれほど厳しくはない。1月の平均気温はほとんどソ連全土にわたり0℃以下で,0℃を超えるのはクリミア半島南岸,黒海沿岸,ザカフカスの一部などわずかな地域しかない(これらはソ連解体後のロシア連邦からは外れた地域が多い)。海洋性気候の影響下にあるソ連ヨーロッパ部の北西部では,1月の平均気温は0℃以下でもわりあい暖かく,レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ。1月の平均気温-8℃)はずっと南にあるモスクワより2~3℃も暖かく,内陸部のアストラハン(カスピ海北岸)とほとんど同じである。1月の等温線は,ヨーロッパ部の北西部では,緯線と平行せず,むしろ経線と平行するように描かれるのが大きな特色で,レニングラード港は不凍港(実際には厳寒時には短期間結氷する)といわれるのである。

夏にはシベリア気団は消失し,逆に低圧部ができる。これに向かって西では大西洋から,東では太平洋から海洋性の気団が進入してくる。西からの湿気を含んだ大気は途中で湿気を失い,シベリアへは高温乾燥気団として到達するから,シベリアの夏は晴れて雨が少ない。太平洋からは夏のモンスーンとして知られる南東風が内陸部に吹きこみ,沿海州は冷涼で多湿の気候となる。ヨーロッパ部の南部はアゾレス高気圧から東へ張り出す高圧部に入り,晴天・酷暑の夏を迎え,半砂漠や砂漠が広く分布する一因をつくる。夏と冬の間には短い春と秋があるが,モスクワ地方ではおだやかで比較的長い〈黄金の秋〉を楽しむことができる。

自然帯

ソ連の国土は急峻な山脈が南方に偏在し,大半が起伏の影響を受けることが少ないため,北から南へ,東西に長い数条の自然帯が識別される。もともと,気候,土壌,植物,動物の諸相は一地域では互いに密接な相互関連をもっており,この考えはとくにロシア・ソ連の自然科学の中で発展して〈自然帯〉の概念となった。数条の自然帯は,永久氷雪帯を除くと次のようになる。

(1)ツンドラ 北極海上の島嶼の南部,北極海岸に沿う大陸部に主として分布し,東部の山地では山岳性のツンドラとなり,南方へ張り出す。コケ・地衣類とわずかの低木が特徴であり,これは北方の極地ツンドラでは前2者,南方の低木ツンドラでは後者が多くなる。通常,年間降水量は300mm以下であるから,気温が高ければ当然砂漠になるが,ここは過湿地帯で水たまりも多い。夏季には日照時間が長く,地下1m程度までは凍土が融解するが,その下は地下300~400mまで凍結したままであるから,融水の逃げ道がないためである。ツンドラ帯と次の森林帯との間に広大な漸移帯があり,背の低い細いカバノキ,マツ(シベリアではカラマツも含む)などが主体となる。この部分は広いので,レソ・ツンドラ(森林凍土混合帯)と呼び,独立の自然帯とすることも可能である。

(2)タイガ ソ連の自然帯の中で最も面積の広いのはこの部分であった。年間降水量は300~600mmほどで,いずれの自然帯より多雨である。冷帯の植生の特徴として,少数の種が大面積を占める(主としてトウヒ,マツ,カラマツ,モミ属からなる)。針葉樹のタイガ(暗いタイガまたは黒いタイガ)が広大な面積に分布するが,南にゆくと針葉・広葉混合林,次いで面積は狭いが広葉樹林が現れる。カバノキ,ヤマナラシ,オオバボダイジュ,トネリコ,ニレ,ナラのような広葉樹のタイガ(明るいタイガまたは白いタイガ)が多くなる。地域的にはさらに西シベリア以西の西タイガ(樹種が多い),東シベリア以東の東タイガ(カラマツが優勢となる),極東地方のタイガ(カエデ,カシワ,ドロヤナギ,トネリコなどの樹種からなる)など,いくつかの地域的性格がみられる。土壌はポドゾルが一般的で,土地の生産力は低く,所々に湿原や湖沼が分布する。この地帯は毛皮獣,狩猟獣(オオジカ,ヒグマ,キツネ,テン,リスなど)の生息地として知られる。農牧地とするためには,排水,酸性土壌の矯正,有機質肥料の投下など,長期にわたる土壌改良が不可欠である。広葉樹のタイガとその南に続くステップとの間は,土壌の分類の上ではいわゆる黒土帯であり,ウクライナから南シベリアを幅200~300kmで横断し,東シベリアから中国東北地方,沿海州に至る。モンゴル高原の北の縁辺部にも黒土帯は点在する。シベリア鉄道の大部分は,おおまかにいえば黒土帯に入植した人々の農村集落を連ねて建設されたということもできる。

(3)ステップ タイガから南下して,降水量が少なくなり(年間300~400mm),乾燥が強くなると,カシワやナラなどの森の間に草原が広がり(この景観をロシア人はポーリェpoleと呼ぶ),ついには草原となる。短い春に野一面にスイセン,アヤメ,ケシなどの花が次々に咲くステップ,イネ科(ハネガヤ,ウシノケグサなど)を主としたステップなどに分かれるが,南に下るとヨモギを主とする単調な草原となり,さらに南下すると裸地がまじり,幅広い漸移帯(半砂漠として一つの帯を設ける場合もある)を経て最も乾燥の激しい砂漠となる。現在ヨーロッパ部の黒色土(チェルノーゼム)ないし栗色土からなるステップは,農業適地として長い歴史の間にほぼ開拓されてしまったか,もとの植生の形をとどめぬまでに人手(火入れなどを含む)が加わっている。良好な農牧地とするためには灌漑が必要な部分も多く,河川から用水を引き(たとえば南ウクライナ・北クリミア運河),溜池を掘るなどのことが行われている。

(4)砂漠 年降水量は150mm以下で,春に大半が降る。植生は貧しく,カラクム,キジルクムなど中央アジアの砂漠ではほとんど植生を欠く部分もある。中緯度に位置する砂漠であるから,冬には寒冷になり,雪も降る。アラル海北半は結氷する。

(5)その他の自然帯 黒海北東岸から東岸にかけて,小面積だが北国のソ連としては重要な亜熱帯性森林(日本の概念では暖帯林と記した方がよい),山地の山岳ステップ,高緯度の山地の山岳ツンドラなどがみられる。また,高い山岳地帯では低地のステップ,次いで森林帯,ステップ,高山植物帯などの自然帯の垂直変化がよく観察される。

執筆者:渡辺 一夫

住民,言語,宗教

住民

人口2億8888万(1990)のソ連邦は多民族国家であり,民族数は100以上に上った(ロシア連邦になった後でも,多民族性には変りない)。大は総人口の52%(1979年センサスによる。以下同じ)を占めて全土にわたって分布するロシア人(1億3739万)から,小はネギダール族(満州・ツングース族に属し,ハバロフスク地方に住む)のように人口500しかない少数民族まで,きわめて多様であった(表1)。

ロシア人と同系の東スラブ民族に入るウクライナ人と白ロシア(ベロルシア,現ベラルーシ)人は人口数でそれぞれ第2位(4234万),第4位(946万)を占め,ロシア人と合わせて総人口の72%に達していた。

人口数第3位の民族は,中央アジアに住むチュルク諸語に属する言語をもつウズベク人であった。中央アジアの主要民族はそのほかに,ウズベク人と同系のカザフ人,トルクメン人,キルギス人,イラン語系の言語をもつタジク人であった。上記5民族の総人口はソ連全体の9.8%であるが,人口増加率がきわめて高いことが特徴的である。ソ連全体では1970-79年の人口増加率は8.4%で,そのうちスラブ系3民族は5.8%であるのに対して,上記5民族は31.8%に達していた。この地方には漢民族系でイスラム教徒であるドゥンガンやウイグル人,また朝鮮人(大部分は1937年に極東地方から強制移住させられた)などの民族もいる。

チュルク諸語系の民族はソ連に20民族あるといわれるが,そのおもなものは上記のほかに,ボルガ中流,南ウラルのタタール人,チュバシ人,バシキール人,南シベリアのアルタイ人,トゥバ人,ハカス人,東シベリアのヤクート人,カフカス地方のアゼルバイジャン人,ノガイ人,カラチャイ人,バルカル人などである。

ザカフカス地方の主要民族は上記のアゼルバイジャン人と,古い文化をもつアルメニア人,グルジア人であるが,言語系統も文字も伝統宗教も異にしている。カフカス山中から北麓にかけては,グルジア語と同系のカフカス諸語の言語をもつカバルダ人,イングーシ人,アディゲ人,チェチェン人が居住し,山脈の南と北に分かれて,イラン系のオセット人の集団がある。面積5万km2,人口165万のダゲスタン地方は,主要民族だけで10,言語は30を数えることのできる,世界でもきわめて特異な地域である。

ヨーロッパ・ロシア北西部から東ウラル地方,および西シベリア北部にかけてフィン・ウゴル語派に属する言語をもつ民族がいる。主要なものは西からエストニア人,カレリア人,コミ人,マリ人,モルドバ(モルドビン)人,ウドムルト人などフィン語系の民族と,西シベリアのハンティ人,マンシ人,それにネネツ人のウゴル語系の民族である。

モンゴル系の民族には,バイカル湖の近くに住むブリヤート人と,ボルガ下流に住むカルムイク人(カルミク人)がいる。

シベリア・極東のタイガ地帯,ツンドラ地帯には,主として漁労,狩猟(毛皮獣,海獣など),トナカイ飼育に従事している民族が多く住んでいる。上記のハンティ,マンシ,ネネツもその一部であるが,大部分はツングース語系諸族と旧シベリア諸族(パレオアジアート,古アジア諸族とも呼ばれる)である。前者には西シベリアからオホーツク海沿岸に分布するエベンキ族,アムール川下流,サハリン,沿海州に分布するエベン族,ナナイ族,ウリチ族,ウイルタ族(旧称オロッコ族),オロチ族などの民族が属し,後者にはコリヤーク族,チュクチ族,イテリメン族(旧称カムチャダール族),ニブヒ族(旧称ギリヤーク族),ユカギール族,ケート族などの民族が属する。

インド・ヨーロッパ語族に属する言語をもつ民族には,前記のロシア人,ウクライナ人,白ロシア人(ベラルーシ人)のほかに,バルト海沿岸にリトアニア人とラトビア人,ウクライナの南に,ルーマニア人と言語・文化の面で近いモルダビア(モルドバ)人がいる。また極東地方にはユダヤ人もいる。

なおユダヤ人はソ連で人口が減少している例外的な民族(1970年から27万人減)で,その原因は国外移住である。出国理由の社会的背景は,民族的偏見のきわめて少ないソ連人のなかに例外的に根強く残っているユダヤ人に対する伝統的な偏見である。ユダヤ人自治州が,ユダヤ人口の多いウクライナ,白ロシア,リトアニアではなく,極東のハバロフスク州に1934年に設置されたのも,その反映といえよう。

言語

ソ連ほど多種多様な言語をもつ国はなかった。民族区分は主として言語によっているから,民族の数だけ言語があるということもできる。この多数の民族間の共通語はロシア語である。1979年の時点でロシア語を母語とする人口は1億5350万,そのうち1630万が非ロシア人であり,そのほか母語以外にロシア語を自由に使える人が6130万いた。ロシア語がソ連の共通語になったのは,相対的に高いロシア文化の担い手であるロシア人が,支配民族としてロシア全土に分布していたという帝政ロシアの文化状況を,ソ連が受け継いだからである。大部分の非ロシア民族にとっては,自民族の発展を図るにはロシア人の技術・文化を媒介とせざるをえなかったし,個人のレベルでも,エリート層に入るためにはロシア語を自由に使えることが必要不可欠であった。この個人レベルでの問題は,以後も変わっていない。こうした状況が民族的自負心を傷つけ,ロシア人に対する潜在的反感を育てている面があったといえる。

ソ連の法律は15の連邦構成共和国の言語で公布され,裁判では連邦構成共和国,自治共和国,自治州,自治管区の言語(計53言語)か,もしくはその地区の多数住民が用いる言語で発言する権利が保障されていた。また母語で教育を受ける権利も法律で保障されており,57言語(1978)で小・中・高校の教育が行われていた。ただし,裁判と教育における母語使用の権利は,必ずしも確実に遵守されてはいなかった。

120を超えるソ連内の言語(言語学者の間でも,方言と独立した言語との認定の基準に違いがあるため,この数は学者により,かなりの差がみられる)のうち,文章語をもつものは65であった。古くから文章語をもつ言語のうち,エストニア語,ラトビア語,リトアニア語はラテン文字を,グルジア語,アルメニア語は独自の文字をもっている。ソ連のユダヤ人の話すイディッシュ語にも独自の文字があるが,ロシア語を母語とする者が多く,またカフカスや中央アジアに住む少数のユダヤ人は現地の言語を母語としている。

イスラム文化圏に入る民族の文章語には,かつてはアラビア文字が使われていたが,ソビエト政権下で文字改革が行われて,ロシア文字を用いるようになった。ブリヤート語,カルムイク語でかつて用いたモンゴル文字もロシア文字にかわった。十月革命後に初めて文章語ができた言語が多いが,これらはロシア文字を用いている。シベリア・極東に住む少数民族語は,革命後,1930年代初めにはラテン文字による北方統一文字が試みられたが,1937年以降ロシア文字に統一された。

宗教

ソ連では宗教統計が発表されなかったので詳細は不明であるが,最大の宗派は,帝政時代に国教であったロシア正教会である。ロシア正教はロシア人,ウクライナ人,白ロシア人の間だけでなく,モルダビア(モルドバ)人,チュバシ人,ウドムルト人,モルドバ(モルドビン)人,マリ人,コミ人,ヤクート人などの間にも広く普及していた。

同じ東方正教会でもグルジアには別個のグルジア正教会があり,アルメニアには東方諸教会系のアルメニア教会がある。カトリックはリトアニアに,ルター派はエストニアとラトビアに多かった。ソ連の西部地方に多数いたポーランド人は主としてカトリック信者であり,カザフスタン,西シベリア南部に多いドイツ人はルター派信者であった。

ソ連で第2の宗教はイスラムであった。そのうちシーア派はアゼルバイジャンに普及しているだけで,南ウラルのバシキール自治共和国(ソ連解体後はバシコルトスタン共和国)からカザフスタン,中央アジアにはスンナ派が普及している。カフカスのダゲスタン地方の住民もスンナ派信徒である。[住民]の章で述べたように,中央アジアの主要5民族の人口増加率が高く,さらに,アゼルバイジャン人の増加率も25%と高いため,イスラム教徒の比重はしだいに高くなっていたし,絶対数も増加していると推測している学者もいた。

仏教(ラマ教)はブリヤート人,カルムイク人,トゥバ人の間に信者をもっている。そのほか,ユダヤ人のなかにユダヤ教が,シベリア・極東の少数民族のなかにはシャマニズムが残っている。なおソ連における宗教のあり方については,[社会]の章の〈教会〉を参照されたい。

執筆者:米川 哲夫

歴史

ソ連は,第1次世界大戦のさなかに,この戦争に対する民衆の反発を基礎にして,歴史上初めて社会主義者が全国的に権力を掌握し,総力戦下の統制経済の経験と,マルクス主義的理論に基づき資本主義社会とは原理的に異なった社会の実現を目ざした国である。この国は長期にわたり国際共産主義運動の本拠であった。そういうものとしてこの国の歴史が世界史に与えた衝撃力と影響は巨大であった。この国の歴史は,また後進国,低開発国が特定の方式で急速な工業化を成し遂げた一つの典型であるともみることができる。さらに,広大な国土に強力な国家が出現し,周辺に多くの同盟国を得て,世界第2の強国となり,その核武装によって,アメリカと並んで,人類の運命を左右しかねない存在となった。

革命と内乱

十月革命は,ツァーリ権力に代わったブルジョアジーと穏健社会主義者の連合政権である臨時政府の行詰りの結果起こった。平和と土地と民族自治を求める労働者,兵士,農民,被圧迫民族の声の高まりを背景に,レーニンのボリシェビキは,首都ペトログラード(現,サンクト・ペテルブルグ),北西部,中部の労兵ソビエトの支持に基づいて臨時政府を打倒し,政権を掌握した。レーニンは,世界戦争から救われるために,これを生み出した資本主義体制を打倒せねばならないとして,ドイツに出現した総力戦遂行の経済体制を革命権力が実行することによって,社会主義へ向かおうとした。新政権は土地は全人民のものと宣言して,農民たちの志向に承認を与えたが,憲法制定会議を解散して,ソビエト権力の全国化を目ざし,その過程で早々にウクライナ民族主義と衝突した。人々があれほど熱望した平和を実現する努力も実を結ばなかった。即時停戦に応じたのはドイツだけで,ドイツとの講和をめぐる対立から,ようやくにしてできた左派エス・エル党との連立も解消されてしまった。

ドイツとの過酷な講和で得たのはつかのまの安らぎにすぎなかった。農民からの強制的な穀物徴集をめぐって1918夏には左派エス・エル党と武力衝突にいたり,そのままチェコ軍団の反乱,反ボリシェビキ諸軍の行動開始,外国干渉軍の侵入を迎え,恐るべき内戦が始まった(シベリア出兵)。レーニン政権は,共産党一党国家となり,すでに実現していた全工業の国有化や穀物独裁などを基礎に〈戦時共産主義〉の経済をとり,徴兵制で赤軍を建設して,内戦に勝ち抜いた。2年7ヵ月の内戦が終わった21年のロシアは,国土の荒廃に加えて,100万人以上の死者を出す深刻な飢饉に見舞われた。しかし,1919年に生まれたコミンテルンを通じて,ヨーロッパとアジアの双方へ革命の影響は広まり,この国は〈全世界の被圧迫者の祖国〉と仰ぎみられるにいたった。

ネップ期

レーニンは内戦時の農民の不満をなだめるために,1921年穀物の割当徴発制に代えて現物税制を採用し,ついには商業の自由を認めるネップ(新経済政策)体制に移行した。ネップのロシアは政治的には一元主義的であったが,社会・経済的には多元主義的な体制といえるだろう。国営企業を拠点に経済の復興を図りながら,農民を説得によって徐々に集団経営へ導くことが目ざされた。非政治的なものであれば,さまざまな社会団体が活動を認められた。

レーニンとスターリンは22年のソ連邦の成立をめぐって意見が対立した。スターリンは初め,各共和国を自治共和国としてロシア共和国に吸収する案すなわち〈自治化〉案を推進し,一方,レーニンは,ロシア共和国を含めて,すべての共和国は新しい〈同盟〉の中に同等の権利をもって加入すべきであるとする〈ソ同盟〉案を出した。その後民族問題の処理でもさらに対立し,レーニンは23年スターリンを党書記長のポストから解任せよとの指示を書くにいたった。その直後レーニンは発作を起こして廃人となり,1年後に死去した。この間スターリンはジノビエフ,カーメネフと協力してトロツキー派を抑え込むことに成功した。次いで一国社会主義論を採ったスターリンとブハーリンは提携して,ジノビエフ,カーメネフ派と争い,27年にはトロツキー派とも組んだこの合同反対派を完全に失脚させた。

この対立の背景には,経済が1926年に第1次大戦前の水準にまで復興し,ネップの漸進主義に対する不満が頭をもたげているという事情もあった。27年にはコミンテルンの路線が中国で行き詰まり,戦争の脅威のうわさが国中をとらえ,穀物の調達危機が発生した。スターリン派は農民に対する強制措置を辞さず,翌28年にはシャフトゥイ事件(ドネツ炭田で破壊工作が行われたとして大ぜいの鉱山技師が逮捕され,公開裁判にかけられた事件)を機に技師・専門家への圧迫に乗り出して,工業化テンポの引上げを進めた。

上からの革命