目次 雪の結晶 雪の結晶形を決めるもの--中谷ダイヤグラム なぜ六方対称なのか 豪雪,山雪,里雪,雪が降るときの気象条件 積雪 雪のアルベド 雪と人間のかかわり,雪害 雪の沈降力 雪の粘弾性 雪どけ 雪の恩恵 雪の利用 気候・地形と雪 宇宙の雪氷 雪の民俗 雲の内部でつくられた氷の結晶が降るもの(降雪),またはそれが積もったもの(積雪)をいう。降る雪は古くから花にたとえられ,雪華,六華(花)ともいわれる。雪の語源にはユキヨシ(斎潔),ユキヨ(斎清。いみきよめるとの意味)などから,〈やすく消える〉との意味から,あるいは神の〈御幸(みゆき)〉(神の降臨の意味)からきたなどとする諸説がある。いずれにせよ,古来日本文化の中心であった大和地方や京都では,雪の舞い下りるさまや,純白で積もってもすぐはかなく消える雪を風雅なものととらえ,月や花とともに雪を風流の代表にあげていた。

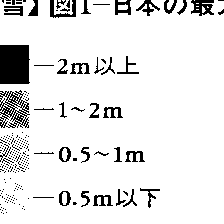

雪が六方対称の形をしていることは中国やヨーロッパで古くから記述があるが,日本では江戸末期,古河藩主土井利位(としつら)が顕微鏡で見た雪の結晶のスケッチをまとめて出版した《雪華図説》(1832)が名高い。またアメリカのW.A.ベントリー は雪の結晶の顕微鏡写真をとり,それをまとめて《雪の結晶》(1931)として刊行した。一方越後塩沢の住人鈴木牧之(ぼくし)は雪国の生活を《北越雪譜 》(1835-42)にまとめた。これは雪を風流とする暖候地文化に対し,雪国の住民の苦しさを訴えたものである。事実,日本の日本海側一帯は世界有数の豪雪地である。平地で1~2m,山間部で2~3m,所により5mを超える雪が積もる(図1)。また雪に覆われている根雪の期間も2~4ヵ月,長い所では5ヵ月以上に達する(図2)。深い雪の中に約2000万の人が住んでいるが,このような地は世界でも例がない。

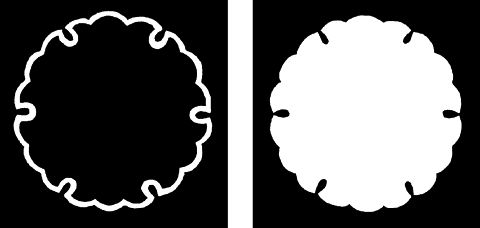

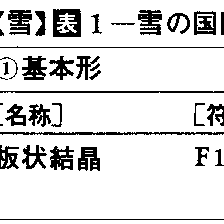

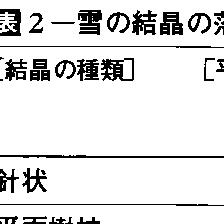

雪の結晶 雪は雲の中でできた氷の結晶である。雲内部の温度が十分低く,上昇気流があると,雲内の水蒸気が結晶の核となる芯(昇華核)の上に昇華凝結して微小な氷の結晶(氷晶 )ができる。氷晶はさらに水蒸気の補給をうけつつ成長して雪の結晶となり,ついには落下して地上に達する。地上の気温がプラスのときは,雪は上空の気温0℃の高度を通過するとともにとけ始め,みぞれとなる。地上気温が+4℃以上になると,多くの場合雪はすっかりとけて雨になる。日本など中緯度地方や高緯度地方に降る雨は,雪やあられがとけたものであることが多い。雪の結晶にはさまざまな形のものがあるが,その基本形は(六)角板,星状六花,(六)角柱,針状の4種である。さらに,これらの複合型,例えば樹枝状六花の枝から立体的に他の枝がのびた立体樹枝,角柱の両端に板状,星状六花などが成長した鼓(つづみ)形,砲弾形が集まった砲弾集合などがある。また,側面結晶,奇形結晶などの複雑な形をしたものや不規則な形もある。これら雪の結晶形の分類には専門的には詳しいものがあるが,実用的には国際分類がある(表1)。これは凍雨やひょうなどを含め,固体で降る粒子を10種に分類したものである。雪の結晶の大きさはさまざまであるが,代表的な大きさを質量,落下速度とともに表2に示した。雪は雲内部の乱流にもまれるうちに雲粒が衝突し付着することが多い。雲粒が多くついたものほど質量が増し落下速度も早くなる。雲粒が無数に付着して全体が丸くなったものがあられである。雪の結晶どうしが衝突してからみ合い,数十から数百の結晶がくっつき合って降ってくるものが雪片である。落下途中の気温が0℃に近いほど雪はくっつきやすい。東京などの暖候地では雪片として降ることが多く,ぼたん雪といわれる。落下速度は,直径1cmで0.8m/s,3~4cmで0.4m/s程度である。

雪の結晶形を決めるもの--中谷ダイヤグラム 1935年北海道大学の中谷宇吉郎 は低温実験室内で雪の結晶を人工的に作ることに初めて成功し,つづいて,雪の結晶形はそれが成長するときの大気の温度と水蒸気が補給される度合(過飽和度)で決まることを見いだした(雪の結晶が成長する雲内部の湿度は100%(飽和状態)を超える。この状態を過飽和状態といい,その度合を過飽和度で表す。例えば湿度が120%のときの空気の過飽和度は1.2である。過飽和度が大きいほど,水蒸気の供給量が大きいので,雪の結晶の成長速度も早くなる)。その結果を図にまとめたのが世界に名高い中谷ダイヤグラムである(図3)。例えば樹枝状六花は-15℃前後,針状結晶は-7℃前後,角柱は-20℃以下でできる。また,過飽和度が大きいときは成長速度が大きいので樹枝状六花や針状のように先端のとがった形ができるが,それが低いときは厚角板のようにずんぐりした形となる。-20℃以下で角柱が生まれ,それが落下する途中で角板の成長領域を通ると角柱の上下の面に角板が成長して鼓形となる。したがって降ってきた雪の結晶をみて上空の気象状態を知ることができる。中谷の有名な言葉〈雪は天から送られた手紙である〉はこうして生まれた。中谷の人工雪の研究は第2次大戦後盛んになった雲物理学や人工降雨の研究の基礎となった。

なぜ六方対称なのか 樹枝状六花や角板結晶に代表されるように雪の結晶は基本的には六方対称の形をしている。これは雪(つまり氷)の結晶を構成する水分子が六方対称的に配列していることに由来する。過飽和度が大きく成長速度が早いときは,水分子が次々に集まって雪(氷)の結晶を作るときに発生する昇華・凝縮の潜熱を効率よく放熱するために比表面積が大きい樹枝状六花のように先のとがった形をとる。逆に過飽和度が小さく成長速度が遅いときには,厚角板ないしはごく短い角柱のような比表面積の小さいずんぐりした形をとる。しかし,なぜ雪の結晶形が温度によって角板になったり,針になったり,角柱になったりするのかの詳しいメカニズムはまだ不明である。

豪雪,山雪,里雪,雪が降るときの気象条件 冬季シベリアから強い寒気団が南下して日本海の海上に出ると,雪の原料となる水蒸気を海面からたっぷり供給される。同時に大気は下層が暖められるので下が軽く上が重い不安定な状態となり,ついには激しい対流が起こって積乱雲の雪雲が発生する。雪雲は次々に日本海沿岸地方に上陸し,それが日本列島を南北に走る脊梁(せきりよう)山脈にぶつかると上昇気流によってさらに発達し,山間部に大雪をもたらす。これがいわゆる山雪型の雪で,気圧配置でいうと等圧線が南北に密に走り,風速が大きい場合である。北陸を中心に大雪が降るときは日本海の上空約5000mに気温が-40℃前後の強い寒気団がやってきたときである。これは雪雲がよく発達することと,気温と湿度が雪の成長にちょうど適した条件だからである。一方,西高東低の気圧傾度がやや緩み,等圧線が日本海近辺で西にくぼむようなときは弱い西風が吹く。日本海南部の暖かい海上を吹走し,十分な水蒸気の供給を受けて発生した雪雲が次々に上陸して平野部に多量の雪を降らす。これが里雪である。ときには数日のうちに2mを超す大雪が集中的に降る。記録的な大雪は豪雪といわれる。北海道の石狩湾に小低気圧が発生すると,そこで発生した雪雲が石狩平野に上陸し,いわゆるドカ雪をもたらす。

日本海側が大雪のとき太平洋側は乾燥した晴天が続く。しかし春先など低気圧が本土南岸沿いに東進すると太平洋岸一帯にも雪が降り,ときには大雪となる。1883年2月8日,東京には46cmの雪が積もった。また1984年冬季は東京で延べ29日の降雪日数を数えた。ふだん雪の少ない暖候地の積雪は交通その他に大きな混乱を引き起こす。低気圧が日本海を東進して東北地方や北海道一帯に猛吹雪を起こすことも多い。

冬から春にかけて中国大陸の黄土地帯で強風のため空中高く舞い上げられた微細な粘土粒子が偏西風に乗って海を越え,日本上空に飛来することがある(黄砂 )。ちょうどそのとき降雪があると,雪は黄砂の粒子を捕捉して降ってくるので積雪表面が黄ないし赤に色づく。ひと冬に数回観測されることもある。このように雪は空気中の微細粒子,エーロゾルを捕らえ,空気を浄化する作用がある。

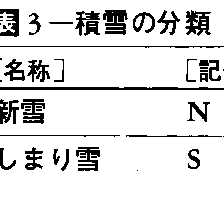

積雪 積雪に穴を掘ってその断面をみると,積雪は多数の層が重なってできているのがわかる。これを積雪の層構造という。一つの層がひと降りの雪の層で,地層と同様,深い所の層ほど古い雪である。層ごとに雪の密度,硬さ,雪粒の大きさなど雪質が違う。雪質の違いによって積雪は基本的には,新雪,しまり雪,ざらめ雪,霜ざらめ雪の4種に分類される(表3)。表面近くの新雪は雪の結晶がただ積み重なっただけのものであるが(図5-a),その結晶形は昇華によって失われ,また,その上に次々に積もる雪の重みで全体が締まりつつ,〈しまり雪〉(図5-b)になる。小さな氷の粒が互いに連結し合った緻密な組織の雪である。このように雪の組成(粒の大きさやそのつながり方など)が時間とともに変わることを雪の変態という。しまり雪の粒どうしがこのように連結し合うのは氷の〈焼結〉によって起こる。焼結は焼きものを窯の中に入れて焼くとき,粘土粒子どうしが互いに連結し合う現象で,セラミックス(窯業)の基本過程である。その焼結が雪の中で起こるのは自然界の雪が自己の融点0℃(273K)直下の-5℃(268K),-10℃(263K)といったとける寸前の,〈雪や氷にとっての高温状態〉にあるからである。

雪が比較的少なく,寒気が厳しい地方では,積雪表面と底面(地熱のためほぼ0℃に保たれる)との間に大きな温度の差ができ,積雪内部には強い温度勾配ができる。すると比較的温度の高い積雪内部では昇華・蒸発・凝結がとくに盛んに起こり,水蒸気が下から上に向かって一方的に流れるため,蜂の巣のような形をした大きさが数mmもある霜の結晶が無数にできる。こうしてできた雪を〈霜ざらめ雪〉という(図5-d)。非常にもろい雪で,わずかの衝撃で砂のように崩れる。北海道などの寒冷地では積雪下層部に霜ざらめ雪が発達しやすく,これがなだれの原因となることが多い。

春になると雪は表面からとけ始める。雪が日中とけて水を含み,夜間の寒気で水分が再凍結すると,大粒の〈ざらめ雪〉になる(図5-c)。融雪が盛んになって雪が大量の水を含み,雪が水に浸った状態になると雪粒は直径数mmの球形のざらめ雪となる(図5-e)。このように積雪内では常に雪の変態が進みその物理的性質が変化する。とくに乾いた雪(零下の温度にある水分のない雪)が水を含んで〈ぬれ雪〉になるとその性質が急激に変わる。そのため雪の分類では乾湿を区別して〈かわき〉〈ぬれ〉を付記する(表3)。

積雪の表面は大気と接しているので常に大気と熱のやりとりをしている。積雪に入る熱には日射,空気からの伝導熱,雪面に水蒸気が凝結したり霜ができたりするときの潜熱,雨からの伝導熱などがあり,逆に雪面から出る熱には雪面から大気に放射される長波(赤外)放射の熱,大気への伝導熱,蒸発の潜熱などがある。これらの熱の出入りで積雪に入る熱が多ければ,その差引き分の熱が雪をとかす。また,積雪の底は地熱によって雪がとけるが,表面での融解量に比べればごく少なく,融雪の大部分は表面で起こる。

雪のアルベド 雪が白いのは雪が太陽光に含まれる各波長の光をすべてまんべんなく反射・散乱するからである。日射の反射率をアルベドという。アルベドは雪質によって違い,新雪で80~90%,古い雪で65~80%,ぬれたざらめ雪で55~65%の程度であるが,よごれた雪では30~45%にまで下がる。雪はこのように日射をよく反射するが,それでも日射は融雪を起こす主要因子の一つである。

雪と人間のかかわり,雪害 雪に数ヵ月も埋もれて生活する雪国では,雪による災害や不便さが多く,その対策を立てなければならない。雪で道幅が狭くなって交通の渋滞が慢性化し,路面はスリップしやすくなるため,とくに都市や都市間を結ぶ交通路の除雪,排雪が欠かせないが,これには毎年巨額の経費と作業を要する。新潟や山形などの多雪都市では道路に消雪パイプを埋設し,大雪時に散水して雪をとかす消雪や,雪を流雪溝に投入して流す方法などが行われている。ぬれ雪が大量に降ると電線着雪(着雪 )による被害が起こる。地吹雪の問題も大きい。地吹雪というのは雪面から雪が強風で空中に舞い上げられる現象で,視程が低下し,また吹きだまりができて交通を阻害する。

屋根の雪下しや屋根雪の落雪事故も雪国の大きな問題で,これらによる死傷事故が多い。このため最近では屋根雪を処理するためさまざまな対策がとられている。例えば屋根の中央部をへこませて,そこにたまる雪どけ水を,管を通し屋外へ排出する無落雪屋根の開発が進んでいる。

山ではなだれ が起こる。雪が一時に大量に降ると新雪表層なだれが起こりやすく,春になって積雪全層がとけ水でぬれると全層なだれ(底なだれ)がよく起こる。なだれは固体(雪),液体(水)および気体(空気)の混合物が流動化した一種の混相流で,土石流や火砕流と類似の現象である。なだれが起こらなくても山の雪は屋根雪のように斜面をゆっくりと流れ下る。このとき全体が斜面上を単に移動するのではなく,雪内部が変形しながら流れ下る。これを雪のクリープ という。このため斜面の木が倒されたり,雪の圧力で根元が曲げられたりする(根曲り)。

雪の沈降力 雪に埋もれた校庭の鉄棒は春になって雪が消えると〈逆への字〉形に曲がってしまっていることがある。これは冬の間,雪が締まるとき鉄棒に大きな力(雪の沈降力)を及ぼすために起こる。果樹など樹木の下枝が雪に埋まると,この沈降力のため折られたり幹が裂けたりする。道路わきのガードレールなどの構造物が沈降力で壊されることも多い。

雪の粘弾性 雪は瞬間的に大きな力を受けると容易に破壊して弾性体の特徴を示すが,重力のような小さな力をゆっくり受けるとずるずると変形して粘性を強く示す。このように雪は弾性と粘性とを併せもつ典型的な粘弾性体である。斜面積雪のクリープ,雪の沈降力,さらに新雪が締まりつつしまり雪になるなどは積雪の粘性が強く現れた例である。雪の粘性は温度が0℃に近づくにつれて増大し,雪が水を含んでぬれると急激に増加する。

雪どけ 春になると融雪が始まるが,雪どけが遅れるとそれだけ農作業が遅れるので雪面に土や有色の肥料を散布し,日射の吸収をよくして融雪を促進する試みが多雪地帯で盛んに行われている。雪どけの遅れは低水温を招き,また,雪腐れ病の原因ともなる。逆に融雪が急激に進むと底なだれが多発するほか,融雪洪水が起こって大きな災害を招く。融雪の機構,とくに雪面での熱の出入り(熱収支)や雪どけ水の流出機構の研究が重要なわけである。

雪の恩恵 雪は人間にとって害がある一方,天恵であることも忘れてはならない。降雪は大気の清浄作用がある。雪は音をよく吸収するので雪が積もると街が静かになる。雪は断熱性がきわめてよいので,積雪はその下の植物や動物を厳しい寒さから守るいわば布団の役目をしている。また,植物を冬の乾燥害や強風から守っている。そのため高緯度地方や高山帯では少雪地よりもむしろ多雪地の方が植物にとって好都合といわれる。雪の断熱性を利用した例にエスキモーのイグルー(氷・雪の家),冬山で遭難しかかったときなどに作る雪穴(雪洞(せつどう))などがある。秋田県横手市の〈かまくら〉の中が暖かいのも同じことである。春の雪どけは,これから芽をふこうとする全山の植物にくまなく水を与えてくれるし,ダムや川に流れ込んだり地下水として蓄えられた雪どけ水は春から夏にかけて,発電,農業用水,工業用水,生活用水に広く使われる。山の雪は台風や梅雨の雨とともに日本の重要な水資源である。北海道では年間の水の必要量の半分近くが,本州では1/4以上が雪どけ水でまかなわれる。アジア諸国,とくにイラン,アフガニスタン,中国内陸部,ヨーロッパのアルプス周辺諸国,アメリカ西海岸,南米の太平洋岸,オーストラリア南東部などもすべてこれと同じような事情にある(高山帯の雪は氷化して氷河 になっていることが多い)。

雪の利用 近年,雪を積極的に利用しようという試みが雪国各地で盛んである。人工衛星画像やデータを利用した雪の水資源としての有効利用法の確立はもちろん,雪を大量に貯蔵保存して夏期に使用しようとする〈雪ダム構想〉や,高山帯の雪を利用して人工的に氷河を作り,水資源と観光資源にしようという人工氷河構想などがある。雪ダムに蓄えた雪は小出しにとかして水資源をはじめ,夏期の冷房,食糧の長期大量保存,温度差発電などに利用しようとするものである。

気候・地形と雪 もともと雪の多寡は気候と地形の相互作用で決まる。日本海沿岸一帯が世界的な豪雪地帯であるのもまさにその結果である。逆に,ひとたびある地域が雪や氷で覆われると,それが気候や地形に影響を与える。南極やグリーンランドの広大な雪原は,大気と海洋の大循環を通じて全地球の気象・気候と密接にかかわっている。その意味で南極や北極の雪の消長あるいは大陸を覆う広大な雪原の広がりがわれわれの日常の天気や気候と密接につながっている。最近,衛星画像などの遠隔探査(リモートセンシング)で雪氷野の消長が常時監視され,気候とのかかわり合いが世界的な規模で調べられるようになった。

宇宙の雪氷 最近は宇宙探査機により木星,土星の衛星に大量の氷が発見され,すい星の核も氷でできていることが知られた。このため高圧下,-100℃,-200℃の低温下での雪氷の物性を論ずる宇宙雪氷学が誕生した。若浜 五郎

雪の民俗 日本は温帯のなかでも世界有数の多雪地で,雪にかかわる生活上の習俗は少なくない。服装の上では軟雪をこぐ(行く)ための雪袴が衣服の外からズボンの膝下までのような長さではかれ,麻製の丈夫なものが用いられた。膝下でくくって雪沓をはく。これは藁製で保温力があり,積雪の硬軟深浅に応じて地方ごとに種々のくふうがなされている。軟らかく深い雪中を歩くためには,木の枝をたわめた輪樏(わかんじき)または雪輪と呼ぶ履物が用いられ,これにも使用目的と雪質に応じた種々の形式のものが知られている。荷物を雪上で運搬するには橇(そり)が用いられたが,湿った雪の多い日本では人が乗って滑るスキーのような道具の発達はなかった。降雪の多い翌日には雪踏みによって集落内外の通路を確保する義務があり,住民は区間を割って当番を定め,雪俵または踏俵(ふみたわら)などを用いて通路を踏み開いた。また積雪が高くなると家屋内が冷え,壁などが破損するので,周囲に竹や板の雪垣,雪囲いを施して家屋に直接雪がふれぬくふうをし,井戸や離れた厠(かわや)にも雪覆いを設ける。屋根の雪を掘り上げて周囲に落とすためには,雪鋤(ゆきすき)を用いるが,茅や瓦など屋根材料を傷めぬため木製のものが好んで使用される。これらの雪に伴う余分な労力や費用,苦心については《北越雪譜 》などの記述が詳しい。山地斜面の積雪は新雪時と融雪時に崩落し,人や施設に被害を及ぼすので恐れられ,前者にはホウラ,アワなどの呼称があり,発生時と発生場所が不定であり,強大な風圧が樹木などを倒すこともある。後者はナデ,ノマなどの名があって発生時期,個所はほぼ予期されるが,固結した半ば氷塊状の雪が落下する。

降雪期の初めは雪おこし,雪おろしなどと呼ばれる雷鳴ではじまり,著しい天候の急変と吹雪が襲うことがある。北陸,奥羽では八日吹き,大師講吹きなどといわれて,例年ほぼ同日にこの異変があると信じられた。これらの日のいわれとしては,神霊の出現と関連して伝えられたものがあり,たとえば大師講吹きは旧11月23日の大師講の夜に弘法大師が物乞いとして現れ,これを憐れんでめぐんだ者に大師が幸運を授けた話となっている。雪を神去来のしるしとみた習俗らしく,青森県八戸地方では旧2月と9月の16日を農神と雪神様との入れかわる日と伝えている。この季節に神祭がある土地は全国的であって,雪の降る夜現れるという雪女も,このような神の零落した姿ではないかと考えられる。鳥取県東伯地方の山村で白幣をもち淡雪に乗って現れ〈水ごせ〉〈湯ごせ〉と言うといい,岐阜県北西部で〈雪ンド〉といって山小屋に来て水をくれというのも,女または雪玉の姿だという。いずれも水を与えると大きくなって殺されるといい,熱い湯茶をやるものだというのは,その本質が寒冷であることを意味するらしい。雪を六花と称し雪見などといって喜ぶのは,雪の少ない太平洋側の都市で,大雪は豊年の前兆というのも地方的な諺である。千葉 徳爾

〈セツ〉

〈セツ〉 〈ゆき〉「雪国・雪空/大雪・粉雪・根雪・初雪」

〈ゆき〉「雪国・雪空/大雪・粉雪・根雪・初雪」

(と)(解)く

(と)(解)く なり」と、

なり」と、 (ゆき)。日本紀私記に云ふ、沫

(ゆき)。日本紀私記に云ふ、沫 立〕

立〕 tは声近く、

tは声近く、 )shoat、拭sji

)shoat、拭sji sjiuatはみな拭き清める意の語。

sjiuatはみな拭き清める意の語。