動物における光刺激を受容する感覚器官をいうが,散在皮膚光覚器のように,形態視ができないものは除く場合がある。目は,体の正中線またはその近くにある中央眼と体の両側方にある側眼に大別される。爬虫類や円口類の顱頂眼(ろちようがん)や昆虫成虫の背単眼が中央眼である。

動物の目

無脊椎動物

無脊椎動物の目の構造や機能は,種類によって大きく異なっている。最も原始的なものは,単細胞生物である原生動物のミドリムシにみられる感光性の細胞小器官の眼点である。今日では,ミドリムシの真の感光点は,いわゆる眼点と呼ばれる色素性構造と異なり,繊毛の基部にあることが明らかにされている。構造の簡単な光覚器としては,光受容細胞が表皮に単独で散在する散在皮膚光覚器があり,ミミズなどに見られる。光受容細胞が表皮の一部に集まったものは平眼または眼斑と呼ばれ,テングミズミミズに見られる。いずれの場合も形態視はできないが,明暗識別や光に対する定位を行うことができる。光受容細胞が集まってできた表皮の部分が落ち込んで,くぼみになると杯状眼と呼ばれる。杯状眼のうち落込みが大きく,光の入射する穴が小さくなって,ピンホール暗箱のようになったものは窩眼(かがん)または穴眼(けつがん)と呼ばれる。穴眼の入口が閉じて,目が表皮の下で胞状になったものが胞状眼と呼ばれる。杯状眼はツノガイなどに,穴眼はオウムガイに,胞状眼はマイマイなどに見られる。これらの目は単眼と呼ばれることもある。胞状眼の表皮側と表皮が接する部分にレンズができたのがタコやイカの目であり,脊椎動物の目に匹敵する複雑な構造となっている。昆虫の幼虫の目や,成虫の中央眼は単眼と呼ばれるが,杯状眼の変形と考えられている。動物の目のうちでも特異なのは節足動物の複眼である。複眼は個眼が集まってできたもので,個眼の数は少ないもので100~300個,多いものでは3万個弱にもなる。

脊椎動物の目の網膜では,光の進行方向に対して,目のいちばん奥にある視細胞が最初に興奮し,興奮は網膜の表面に向かって,光の進行方向と逆向きに網膜内を伝わる。このような網膜を倒立網膜という。倒立網膜はプラナリアなどの杯状眼やタコやイカなど軟体動物腹足類の特殊な目にも見られる。これに対して多くの無脊椎動物の目では,目に入射した光は最初に視細胞の光感受部にあたり,その興奮が光の進行方向にそって神経を伝わる。このような網膜を直立網膜と呼ぶ。

脊椎動物

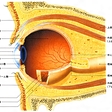

ヒトをも含めて,脊椎動物の側眼はほぼ球形の眼球とその前方にレンズを備えた形状から,カメラ眼と呼ばれる。眼球の壁は,外側から内側に向かって,強膜,脈絡膜,網膜という3層構造をなし,前方の強膜は透明になって少し突き出し,角膜となる。また脈絡膜の前縁は小さなひだ状の毛様体となり,透明な繊維でできたチン小体を介して水晶体に連なる。一方,毛様体から水晶体の前方に虹彩(こうさい)がのび,瞳孔(どうこう)が形成される。網膜には視細胞やその他の神経要素があり,視覚情報処理の一部がここで行われる。

執筆者:立田 栄光

目の発生

眼球の発生のようすは脊椎動物の各系統を通じて共通である。眼球の構成要素のうち,網膜,視神経,色素上皮,毛様体と虹彩の上皮は中枢神経の一部である眼胞optic vesicleがもとになって形成される。水晶体,角膜の上皮,結膜の上皮は外胚葉性の表皮由来であり,角膜の支質と内皮,強膜,脈絡膜,毛様体と虹彩の上皮以外の部分は中胚葉性の間充織由来である。眼胞は前脳胞の側壁の一部が外方にふくれ出したもので,頭部の表皮と接している。やがて,眼胞は中央部がへこみ眼杯optic cupと呼ばれる内外2層の細胞層からなる杯状の構造となる。眼杯の内側の細胞層から網膜が,外側の細胞層から色素上皮が形成される。頭部の表皮のうち眼胞が接している部位は肥厚し,水晶体板を形成する。水晶体板は陥入し,ついには表皮下に完全にくびれ落ちて胞状の水晶体胞を形成する。水晶体胞がもとになって水晶体が形成される。眼杯を覆う表皮から角膜の上皮と結膜の上皮が形成される。眼杯の周囲の中胚葉性の間充織から,疎な結合組織である脈絡膜と密な結合組織である強膜とが形成される。脈絡膜の前方部の結合組織は,眼杯の辺縁部由来の上皮に裏打ちされて,毛様体と虹彩となる。強膜の前方部の結合組織は角膜の支質と内皮を形成する。

発生起源を異にする眼球構成要素は複雑な相互作用に基づいて形成される。表皮から水晶体胞が形成される過程では眼杯の存在が不可欠の条件である。イモリやサンショウウオなどの有尾両生類では,眼胞や眼杯を取り除くと水晶体胞の形成が見られず,また,眼胞を予定水晶体域以外の表皮下に移植すると,移植された眼胞に接する表皮から水晶体胞が形成されることが確かめられている。このような現象を眼杯による表皮からの水晶体胞の誘導と呼んでいる。水晶体胞の網膜に面した部域の細胞が伸長し,水晶体繊維に分化することにより水晶体が完成するが,この過程に網膜が関与している。水晶体胞を前後を逆転して移植しても,水晶体繊維の分化はつねに網膜に面した部域に起こる。

有尾両生類では水晶体や網膜は再生される。成体の完成した水晶体を取り除くと,虹彩の背側縁から新たな水晶体が再生する。眼球から網膜を取り除くと,色素上皮が増殖し網膜を形成する。このように水晶体や網膜はまったく異なった組織から再生してくるため,通常の再生現象と区別し化生metaplasiaと呼んでいる。虹彩からの水晶体再生は発生初期のニワトリ胚でも起こることが確認されているが,哺乳類では水晶体の再生は起こらない。しかし,哺乳類の色素上皮細胞を適当な条件下で培養すると,クリスタリンと呼ばれる水晶体に特有なタンパク質を合成する水晶体細胞に転換することがしられている。

執筆者:藤沢 肇

ヒトの目

〈目は心の鏡〉〈目は口ほどに物をいう〉などとよくいわれるが,医学的にも数多くの全身の病気のときに目にいろいろの症状が出るので,目をみると全身の病気がわかるという意味で〈目は病気の縮図〉といわれる。また,脳や心臓,腎臓の病気のときにも目の症状を起こすため,〈目は脳・心・腎の鏡〉ともいわれる。

目の構造

ヒトの目は左右1対,頭部の中央よりやや上方,頭骨の前面にある眼窩の中にある。皮膚はここで上下の眼瞼(がんけん)いわゆる〈まぶた〉をつくっている。上下の眼瞼の合する内側のところは,内眼角(いわゆる〈めがしら〉)といい,外側は外眼角(いわゆる〈めじり〉)という。日本人でしばしば上眼瞼から鼻根の方へ続く皮膚のひだが内眼角のところを覆っている。これがいわゆる〈蒙古ひだ〉すなわち蒙古皺襞(しゆうへき)(内側眼瞼ヒダ)である。

目は主として眼球と視神経(視束)とからなりたっており,これに眼球付属器官(副眼器)すなわち眼瞼,結膜,涙器,外眼筋などが加わって視器(視覚器)を構成する。眼球は直径約24mmのほぼ球形をなし,外壁は外・中・内3層の膜からなる。外膜は角膜と強膜,中膜は虹彩,毛様体および脈絡膜,内膜は網膜からなり,中膜全体をぶどう膜ともいう。眼球の内容の大部分は硝子体で満たされ,その前方には水晶体があり,水晶体の周囲と角膜にいたるすきまである前房は房水で満たされる。虹彩の中央には円形の穴すなわち瞳孔がある。

(1)強膜 強膜は眼球の外壁の大部分を占める白く不透明な硬く強い膜で,厚さは約1mmである。前方は角膜に連なり,後方で視神経鞘(ししんけいしよう)に連なる。外側は結膜,テノン組織,脂肪組織に包まれ,内側はぶどう膜に接する。角膜とともに眼球の形を保つ。

(2)角膜 角膜は眼球の前方にある透明な膜で,周辺部は不透明となり強膜につながる。直径は横11mm,縦10mmで,横が縦より1mm大きい。厚さは約1mm。外側から見ると奥にある虹彩が見え,中央に瞳孔が見える。光線を通過させてこれを屈折させ,眼内に光を送る。また強膜とともに眼球の外壁を構成してその形を保つ。

(3)ぶどう膜 ぶどう膜は虹彩,毛様体および脈絡膜の三つからなる。眼球外壁の強膜と内側の網膜との間にあり,色素と血管に富む。脈絡膜はぶどう膜の大部分を占める眼球外壁の中間の膜で,色素と血管に富み,眼球内に余分の光が入るのを防ぐとともに,網膜の外層を栄養する。毛様体は房水を産生し,角膜と水晶体の栄養に関与するとともに,毛様体筋の働きによってチン小帯を介し,水晶体の厚さを変えて調節の作用を営む。虹彩は角膜を通して見える茶色の部分で,虹彩にある二つの筋肉(瞳孔括約筋と瞳孔散大筋)の働きによって,瞳孔の大きさを変えて,眼球内に入ってくる光の量を加減する。瞳孔は虹彩の中央にあり,角膜から眼球内に入った光をさらに眼内へ導く。瞳孔は明るいところでは小さくなり,暗いところでは大きくなる。

(4)網膜 網膜は眼球壁の最も内側の膜で,眼底から,毛様体,虹彩の裏面の部分までを覆う。錐状体および杆(かん)状体という2種類の視細胞があり,光,色,形を感ずる。

(5)視神経 視細胞からの視覚情報を脳へ伝える神経。網膜神経節細胞から出た軸索は眼球後極の視神経乳頭に集まり,視神経となる。長さ35~55mm。100万本もの神経繊維からなるといわれる。

(6)眼底 検眼鏡で見える眼球外壁の裏側の部分を眼底という。神経細胞からの神経繊維の集まる視神経乳頭があり,その耳側にある円形の部分が黄斑である。黄斑の中心は中心窩といい,最も視力がよい。視神経乳頭からは,神経のほか網膜の動脈と静脈が出入する。

(7)硝子体 硝子体は眼球の内容の大部分を占めるゲル様組織である。約4㏄あり,眼内容の3/4を占める。眼球の形を保ち,外力による変形に抵抗するとともに,透明で,網膜まで光線を通過させる。また水晶体や網膜の代謝産物の通路ともなる。

(8)水晶体 水晶体は直径約9mmの厚い凸レンズ状をなし,前面は虹彩,後面は硝子体に接する。薄い水晶体囊の中に,ゼリー状の水晶体質があり,やや黄味を帯びるが透明で,毛様体筋の働きによって,厚さを変えて屈折率を変化させ,これによって網膜に映る像を調節する。

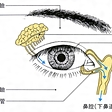

(9)眼球付属器官 眼瞼,結膜,涙器などが含まれるが,これらは主として,眼球保護の役割をなす。眼瞼は上眼瞼と下眼瞼からなり,眼瞼挙筋,瞼板筋,眼輪筋の三つの筋肉の働きで,眼裂を開いたり閉じたりしている。眼裂を開くのは動眼神経と交感神経,閉じるのは顔面神経の働きによる。眼瞼の縁には睫毛(しようもう)(まつ毛)がある。睫毛は刺激に敏感で,ここに異物が触れると反射的に眼瞼を閉じて目の中に入るのを防いでいる。眼瞼を閉じると,外力は直接眼球に及ばない。また,〈まばたき〉はこれによって角膜の表面をうるおす。結膜は眼球の表面と眼瞼の裏面を覆う薄い粘膜で,眼球と眼瞼をつないでおり,相互の運動を円滑にしている。また,粘液を分泌して,角膜の表面をうるおしている。

涙器は涙を分泌する涙腺と,涙を鼻腔へ排出する涙道からなる。涙腺は主涙腺と副涙腺からなり,涙を分泌する。涙は眼球表面の異物などを洗い流すとともに,表面をうるおして,滑らかにし,角膜の光学的機能を維持する。涙道は涙囊,鼻涙管などからなる。なお,眼窩は眼球および眼球付属器を入れる骨のくぼみであるが,ここには豊富な脂肪組織があって,外力が眼球に直接作用しないようにする働きがある。

目の成長

胎生2~3週で外胚葉から将来脳になる第1次脳胞,その外側から1対の第1次眼胞ができるのが眼球のもとになる。胎生9ヵ月で眼球は完成するが,それまでの眼球の発生の過程で異常が起こると先天異常が起こるし,9ヵ月に満たないで出生すると未熟児網膜症発生の可能性がある。

満期で出生した新生児の目は構造上はほぼ完成しているが,機能のうえでは未完成で,視力もひじょうに悪い。体が発育していくのにしたがって,目もしだいに見えるようになり,1ヵ月でものをじっと見ることができるようになる。2ヵ月から色がわかり,4ヵ月では動くものを追って目を動かす。3歳になれば視力の検査ができて,半数以上で1.0まで見える。6歳となれば大部分が視力1.0となる。機能の中で最も高次の働きである両眼視も6歳で完成する。すなわち,視機能はおおよそ6歳でできあがる。眼球の大きさも新生児では直径17mmと小さく,成人の24mmに達するまでには屈折状態も変化していく。

視覚のしくみ

外からの光は角膜から眼球内に入り,瞳孔を通って水晶体,硝子体を通って網膜の視細胞を刺激する。視細胞には錐状体(錐体)と杆状体(杆体)の2種類がある。錐状体は網膜の中心部に多く,明るいところで働き,色を感ずる。杆状体は視野の20度から30度にあたる周辺部に最も多く分布し,暗いところで働き,主として明暗を感じ,色を感じない。

(1)色覚と光覚 視覚には色覚と光覚がある。色覚は色を感ずる目の機能のことで,色覚は錐状体の働きによることから,網膜の中心部でよく,周辺部では不良であり,明るいところではよく,暗いところでは悪い。

光覚は,光を感じ,その強さを区別する目の機能で,暗所では杆状体が,明所では錐状体が関与する。暗所では杆状体が働くから,視野の周辺部が比較的よく見え,色は感じない。杆状体が主として働いている状態を暗順応といい,錐状体が主として働いている状態のことを明順応という。明るいところから急に暗いところに入ると,初めは見えないがだんだん見えてくる。これに対して,暗いところから急に明るいところに入ると,初めは見えないがすぐ見えてくる。すなわち,暗順応の時間は長いが,明順応の時間は短い。夜盲は暗順応の障害のことをいい,杆状体の機能障害によって起こる。これに対して錐状体の機能障害を昼盲といい,暗いところのほうがよく見える。

→光覚 →色覚

(2)屈折と調節 光を屈折させる目の機能を屈折という。目の光学系は角膜,房水,水晶体および硝子体で構成されている。目に入ってきた光は角膜で強く屈折され,房水ではあまり屈折されず,水晶体ではかなり屈折され,硝子体ではわずかに拡散して網膜に像を結ぶ。網膜の上に映った像は上下が逆になっているが,脳のほうでは,逆さまになった像を正常と見るように慣らされているので,逆さまでないように感ずる。

調節とは毛様体筋の働きによって,水晶体の厚さを変え,水晶体の屈折率を変化させて,網膜に鮮明な像を結ぶ目の機能をいう。近いところを見るときには,毛様体筋が収縮し,チン小帯(水晶体小帯)がゆるんで水晶体はその弾性によって厚くなり,遠いところを見るときには,毛様体筋がゆるんで,チン小帯が緊張し,水晶体はうすくなる。毛様体筋の収縮は動眼神経の中の副交感神経により,毛様体筋のゆるむのは,交感神経の働きによる。調節力は年齢とともに弱くなる。42~43歳になると調節に必要な水晶体の弾性が低下し,近いところを見るときに水晶体が十分に厚くならず,近くが見えにくくなる。これが老視(いわゆる老眼)である。調節が行われるためには神経が正常であるとともに水晶体の弾性も必要である。

(3)視力と視野 物体の形や存在を認識する目の機能を視力という。中心窩には視力のよい視細胞である錐状体が多いことから,視力は中心窩の機能を表す。中心窩で見ることができない場合,視力はひじょうに悪くなる。

視野とは目を動かさないで見ることのできる範囲である。正常の視野では,見ようとする点の耳側15度の位置に直径5度の円形の見えない部分(盲点)がある。この部位は眼底の視神経乳頭に相当し,網膜の視細胞がないためである。視野は網膜から大脳後頭葉のどの部位に障害があっても異常を生じうるが,網膜の視細胞の杆状体の障害では視野の周辺が狭くなり,これを視野狭窄(きようさく)という。錐状体の障害では視野の中心部が見えにくくなり,中心暗点という。視交叉(しこうさ)およびそれより上の視覚路の異常では視野の半分が見えなくなり,これを半盲という。

→視野 →視力

(4)視覚路 光刺激によって,興奮した視細胞からの視覚信号は,まず双極細胞(水平細胞)を経て網膜神経節細胞に送られる。ここから出た神経繊維は視神経となって眼球から出,視交叉(視神経交叉)に達する。ここで左右の視神経繊維のうち,耳側の繊維はそのまま同じ側へいくが,鼻側の繊維はそれぞれ反対側にいくというように半分が交叉する。視交叉の後ろの部分を視索といい,間脳の外側膝状体(しつじようたい)に達する。外側膝状体を出た神経繊維は視放線となって大脳後頭葉に達するが,大脳後頭葉には視覚中枢があり,ここまで視覚信号が達して初めて視覚を生ずる。網膜視細胞から大脳後頭葉までの視覚伝導の経路を視覚路または視路という。眼球および視路のどの部位に異常があっても正しい視覚は得られない。

(5)両眼視 両眼視とは両目で受け入れた感覚を脳で統合して一つの新しい感覚とする機能をいい,融像と立体視がある。融像とは右目と左目それぞれの網膜に映った像を一つにまとめてみる働きのことである。立体視とはものを立体的にみる感覚で,これは右目と左目とが離れていて,それぞれの目の網膜に映った像の位置が異なるために起こる。したがって,片目では立体視は起こらない。両眼視が円滑に行われるためには,両目にほぼ同じ大きさの像が映り,両目の視線にずれがなく,眼球運動が円滑に行われていることが条件となる。

(6)眼球運動 眼球運動は外眼筋の収縮によって行われる。外眼筋は一つの目に六つあり,それらの筋肉の働きで,眼球は水平,上下,斜めの方向へ動く。両目の視線を目前の1点に集中させる働きが輻湊(ふくそう)convergenceである。近いところを見るときには輻湊とともに調節が起こる。これに対して輻湊していた両目の視線を開くことを開散divergenceという。外眼筋は動眼神経,滑車神経および外転神経によって支配されている。眼球運動は自分の意思で行うことができるが,反射的に意思とは無関係にも行われる。

→眼球運動 →眼筋

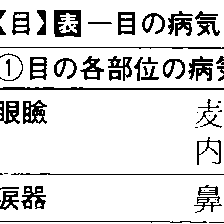

目の病気

目の病気は,炎症,腫瘍,機能の異常などがあるが,目の各部位の病気と機能の異常に大別される。おもなものを表に示した。これら,目自体の病気のほか,他の臓器や全身性の疾患によっても影響を受け,種々の症状を現す。目と関係の深い他臓器の,あるいは全身性の病気には次のようなものがある。(1)循環器疾患(高血圧症,動脈硬化),(2)血液の疾患(白血病,貧血),(3)呼吸器疾患(サルコイドーシス),(4)内分泌疾患(バセドー病,甲状腺機能低下症,糖尿病),(5)神経系の疾患(脳腫瘍,脳動脈炎,脳出血),(6)感染症(梅毒,淋病,トキソプラズマ症,風疹),(7)耳鼻咽喉疾患(副鼻腔腫瘍,中耳炎),(8)免疫病(膠原(こうげん)病,エリテマトーデス,リウマチ)などである。このほか,全身の栄養状態も関係が深く,ビタミンA欠乏症による夜盲症をはじめとして,ビタミンB1欠乏症,ビタミンB2欠乏症も眼症状を現す。また,妊娠中毒症も視力障害をひき起こす。

執筆者:丸尾 敏夫

眼病の歴史

古代エジプトの医学文書として名高い前16世紀の《エーベルス・パピルス》は,目の化膿,盲目化,結膜浮腫,白内障,眼瞼外反,眼瞼内反,目の肉芽,水腫眼,虹彩炎,角膜白斑,瞼裂斑,翼状片,ブドウ腫,睫毛乱生(逆まつ毛)というように,眼病を驚くほど細かく診別している。ここではまた硫酸銅で治療した目の流行病にふれているが,これはトラコーマであったと思われる。トラコーマはギリシア・ローマ時代にもよく知られ,その後十字軍,モンゴル族の侵略,ナポレオン戦争,ロシア革命など人間の大移動のたびに流行を繰り返し,今日ではアジア,アフリカの貧困地帯で猛威をふるっている。

日本はとくに眼病が古くから多かった。養老令では両目盲を篤疾(とくしつ),一目盲を残疾(ざんしつ)と規定しており,平安末期の《病草紙》には眼病手術が描かれ,三条天皇の眼病は緑内障であったことが知られている。江戸時代には馬島流のほか41派におよぶ眼科専門医が各地で流派を競っていたことは,日本に眼病の多かったことを物語る。眼病のうち最も恐れられていたのは風眼(ふうがん)で,目が急にはれあがり,血膿が流れ出し,結膜が浮腫し,やがて角膜をかくす。これは淋菌性膿漏眼と推定される。水晶体の混濁する白内障は古くからあり,手術も行われていた。夕暮れになると視力がなくなる夜盲症は〈とりめ〉といわれ,鳥目,雀盲と書かれた。これは劣悪な栄養と過酷な労働に起因して発生した。このほか病目(やみめ),はやり目といわれる急性・慢性結膜炎,ただれ目といわれる眼瞼縁炎,星目,目星といわれるフリクテン,打目(うちめ),突目(つきめ)などの外傷,あるいはものもらい,目いぼといわれる麦粒腫,それにトラコーマ,虹彩炎,翼状片,緑内障,弱視など,江戸時代の眼病は多彩をきわめていた。また江戸時代にはおよそ7万5000人以上の盲人がいたといわれ,疫病や栄養失調のために失明し,彼らは当道(とうどう)や瞽女(ごぜ)などの集団を形成していた。

→盲人

執筆者:立川 昭二

文化史

古代中国では,目は肝臓の精気が体表に通ずる穴で,目を見れば肝臓の健康状態がわかり,肝臓のぐあいが良ければ,目はよく五色を見分けて機能良好であると考えた。黄疸の病理をつとに知っていたのだが,さらに骨の精は瞳(ひとみ)となって腎をつかさどり,筋の精は黒目となって肝をつかさどり,肌肉の精は約束(上下のまぶた)となって脾と胃をつかさどるなどというのは理解しがたい。《和漢三才図会》によれば,天は西北の方向に足りず,地は東南の方向に満ちていないから,南面する人の天に近い耳や目は右より左のほうが明敏で,地に近い手足は右のほうが力強いと説明している。

神話伝説の中に目に関する話はきわめて多い。中国の巨人盤古(ばんこ)が死んだ後,左眼は太陽に,右眼は月になった。また北方の章尾山に人面蛇身の燭竜(しよくりゆう)という神がいて,目は顔の真ん中に縦についており,この目が開くと明るくなって昼,閉じれば夜になる(《山海経》)。別に鐘山にある石で造った人の首の交互に開閉する左眼は太陽,右眼は月で,左眼が開けば昼となり,右眼を開けば夜になるともいう(《元中記》)。伊弉諾(いざなき)尊が左眼を洗って天照大神を,右眼を洗って月読(つくよみ)尊を生んだのと似ている。一方,古代インドの《リグ・ベーダ》の一つ,〈プルシャ(原人)の歌〉によれば,太陽はプルシャの目から生じ,月は彼の意から生じたという。また《アタルバ・ベーダ》中の〈ブラーティアの歌〉には,ブラーティアの右眼が太陽,左眼が月と歌われている。エジプトの太陽神ラーの右眼は昼で,左眼は夜だった(《アメン・ラー讃歌》)。その目はセト神の攻撃にあって重傷を負うが,トート神が吐きかけた唾(つば)によってまもなく回復した(〈死者の書〉)。なお,《アメン・ラー讃歌》にはアメンの都市テーベが〈全土の目〉〈アトゥム神の聖眼〉〈ラー神の目〉とたたえられている。他方,バビロニアの天地創造物語《エヌマ・エリシュ》によれば,女神ティアマトの両眼はユーフラテス川とティグリス川の源となった。

北欧神話の主神オーディンは片目である。神々の住む聖所のかたわらにそびえるトネリコの大樹イグドラシルの根もとに知恵と知識を与える泉があり,オーディンが泉の持主ミーミルに片目を抵当にしてその水を飲ませてもらったからで,その目は泉の中に入れられた(《ギュルビたぶらかし》)。ヒッタイト神話の嵐神は竜神に心臓と目を奪われたが,竜神の娘と結婚させた自分の息子を使って心臓と両眼を取り戻し,のちに竜神に復讐(ふくしゆう)した(《竜神イルルヤンカシュの神話》)。エジプト神話のホルスは母イシスの首をはねた罰としてセトの手で両眼をえぐられた。セトはこれを山に埋めて両眼が大地を照らすようにし,両眼は球根となってロータスが生える。女神ハトホルはガゼルの乳をホルスの眼窩に注いで両眼を再生させた(《ホルスとセトの争い》)。ナワ族神話のショロトルは,太陽に光を与えるため犠牲となって死んでいく仲間を悲しんで泣いたあまり,両眼が眼窩から流れ出てしまった。マヤ族の伝説では魔術師シュピヤコシュが怪物ブクブ・カキシュのエメラルドの歯と両眼をくりぬいて代りにトウモロコシの粒をつめ,これを殺している。ケルト神話の巨人バロールは,熊手でかき上げねばならないくらい眼瞼が下垂していたが,その目ににらまれると軍隊も戦力を失うほどの力があった。しかしその孫の〈すべての技芸の主〉ルーグが魔法の石投機で石を投じて〈目の悪い〉バロールの目を頭の後ろにとばしたため,味方の中に落ちた目はバロール側の戦力を麻痺させてしまい,ルーグの軍が勝利を収めた。

バロールの目のように,見るものに危害や不幸を与えるものを邪視evil eyeという。邪視信仰は有史以前から世界各地にあった。見るものにあらゆる種類の損害を与えるこの魔力は,その目をもつ人の意思にかかわりなく作用してしまうとされ,婦人,小児,動物は邪視の影響を受けやすく,夫や母や飼主がこれらを賛嘆のまなざしで見ても,その目が邪視なら不幸になる。エジプト,バビロニアはもちろん,ギリシアやパレスティナなどでも邪視が信じられており,ローマ人はこれを魔術の一つに数えていた。大プリニウスは凝視して人を殺す部族の例をあげ,キケロを援用しつつスキュティア(スキタイ)の女性のように目に瞳が二つあると邪視になると説く(《博物誌》第7巻)。当時はテオクリトスの《牧歌》にあるように,邪視の予防には唾を吐くとよいといわれた。ヘブライ語の邪視ayin haraという語は旧約聖書にはまったく見られないが,《申命記》7章15節の〈エジプトの悪疫〉や《民数記》6章24節の,主がイスラエル人を守ると約束するくだりは,邪視に関連しているという説がある。

伝承の中では歴史上有名な人々が邪視をもっていたといわれた。オルフェウス,ゾロアスター,ソクラテス,アリストテレス,テュアナのアポロニオス,デモクリトス,エンペドクレス,アプレイウス,ウェルギリウス,アレクサンドロス大王,アーサー王と魔術師マーリン,イブン・シーナー,R.ベーコン,教皇ベネディクトゥス8世と同9世,T.カンパネラ,G.カルダーノ,ジャンヌ・ダルク,O.クロムウェル,ナポレオン3世,J.オッフェンバックらである。またドイツにはフィンランド人とイタリア人は邪視をもつと信じる人が少なくないし,シュレジエンなどにはユダヤ人に見つめられると傷つくという迷信が残っている。一方,ユダヤ教のタルムードや伝説の中にも邪視の話は少なくない。日本でも南方熊楠は随筆《小児と魔除》に邪視の例を数多く挙げている。《塵塚物語》巻三では魔物の目を見るなと警告している。

《往生要集》には阿弥陀仏の目から発する光は四方に分枝して十方を照らし,青い光には青い化仏(けぶつ)が,白い光には白い化仏がいて超人的な力を現すとあるが,これは仏教が極端な異形を好まなかったからで,ヒンドゥー教のシバ神の3眼のうち,眉間の1眼が仏では白毫(びやくごう)に変わったとされる。一般に目が二つあるのは通常人で,3眼あれば超人や神を表している。数の3が能動,受動とその中間,または創造,保全と破壊を象徴し,シバの神性を示している。他方,1眼の場合は相反する両義をもち,2眼より少ないから人より下等とするかたわら,この1眼が額中央にあればギリシア神話のキュクロプスのように超人的な力をもったり,モンゴル伝承のドア・ソホルのように歩いて3日かかる先まで見える千里眼となる。額のほかに手や腕,胴や翼にある異所性の目も千里眼であることが多く,空想上の動物や天使の姿などに往々描かれている。なお,ギリシア神話には1眼以下の怪物もいる。ケトが近親姦(かん)を通じて生んだパンプレドとエニュオとデイノは3人で1眼を交互に使っていた。《山海経》には1眼や多眼の怪物・怪獣が枚挙にいとまがないほどあるが,インドでもたぐいない美女ティローッタマーを眺めるためにインドラ神に1000個の目ができたという話がある。けれども一般に多眼も両義性を表すとされ,満天の星のごとく万象を照らしながらも多眼の当人は暗黒に取り残されているのは,ギリシア神話で100眼をもつアルゴスが一瞬の眠りにすべての目を閉じたすきにヘルメスに首を切られた例に象徴される。

仏教には五眼(ごげん)がある。人間のもつ肉眼,天人の天眼,声聞(しようもん)乗と縁覚乗の人のもつ慧眼(えげん),菩薩の法眼,仏陀の仏眼と,それぞれ視野が異なって仏眼だけがすべてを見る。《日本霊異記》にある,行基が女の髪油を猪の油と見ぬいた話は,行基は菩薩の化身というものの法眼の威力を述べたとはいえず,神通の眼力という程度である。他方,ゾロアスター教の聖典アベスターに,ウィーシュタースパ王が恍惚(こうこつ)状態に入って〈天眼〉を得た(〈ヤスナ〉第51章)というのは,五眼の思想につながるものがある。また仏教には悟りの深浅を目の数にたとえたものもあった。《大般涅槃経》に〈世に三人あり。一は目なく,二は一目,三は二目なり。目なき者というは,常に法を聞かず。一目の人は,しばしば法を聞くといえども,その心住(とどま)らず。二目の人は,専心聴受し,聞きしがごとくに行なう〉とあるのを引用する南方熊楠は,中国人がさらにこれを転用して中国人は2眼,ラテン人は1眼,他は盲目などという例を列挙している。禅宗でいう一隻眼(いつせきげん)ももとは不十分な見識を指したのに,時代を経るうちにひとかどの見識,さらに心眼へと格上げされ,そのある位置も頭頂部の〈頂門〉ということになってしまった。

偓佺(あくせん)という仙人の両眼は四角形をしていたというが(《列仙伝》),古代エジプト人の定義によれば,人の目は口の形をしていて,その中に太陽たる瞳を包む。のぞきこむ人の姿がそこに小さく子どものように写って見えるから〈ひとみ〉であり〈瞳〉である。ラテン語pupulusは少年で,pupulaとpupillaは瞳のことで,英語のpupilにつながっている。蒲松齢《聊斎志異》に,眼疾で失明した男が目の中で小人が会話するのを聞き,鼻孔から出入するのを見,後に右眼の瞳人が移ったため,左眼の瞳が2個となって視力を回復した話がある。《五雑俎》によれば舜には4個の瞳があった。医学的には多瞳multiple pupilのおのおのに括約筋があることはめったになく,瞳孔膜が複雑に残ったため複数個に見えたりする,虹彩の奇形によることが多い。

盲目を治した予言者はどの宗教にもおり,《日本霊異記》などにも盲目が治った話が散見する。《古事談》には逆に,《大般若経》の虚読(そらよみ)をつねとした罰で両眼がとれて経本についてしまった僧の話もある。ユダヤ伝説によれば,アレクサンドロス大王は人間の目が1個入った小箱をエデンの園の門番から渡されたとき,重くて持てなかった。富を見飽きることなく求める大王の欲望が大きいためで,死んで土にかえるまじないとしてこれに土をかけたところ,目の欲望もなくなって小箱は軽く持ち上げられた。また,アイスキュロスはプロメテウスが人間に火を与える一方,将来を見る目のない盲目の希望を植えつけたとしているが,マヤ族伝説でもフラカン神らが人間をつくった際,神より不完全なものとするために目に息を吹きかけて曇らせ,一部しか見えないようにしている。日本の民話には女に化身した大蛇が男と交わって生んだ子が,去った母にもらった目玉によって育つ話がある。C.G.ユングが目は母の胸だというのはこれとは意味を異にしており,瞳が子どもになっている。また,邪視は見る目がもたらす危害だが,メドゥーサの首はこれを見る者を石に変える。

台風の目はeye of the stormの直訳だが,雄牛の目bull's eyeは的の中心,猫の目cat's eyeは宝石の一種,〈バルト海の目〉はゴトランド,〈ギリシアの目〉はアテネである。以上のように目が象徴するものは多様だが,際だっていて他に例を見ないのはエジプト文字のホルスの目である(図13)。6個の部分はそれぞれ1/2,1/4,……,1/64を表す数字で,全部加えれば63/64だが,これがホルスの目の魔力によって64/64すなわち1になるとされている。

→片目 →邪視 →一つ目

執筆者:池澤 康郎

〈モク〉

〈モク〉 〈ボク〉め。「面目」

〈ボク〉め。「面目」 〈め〉「目玉・目安/境目・白目・役目・横目」

〈め〉「目玉・目安/境目・白目・役目・横目」 [名]

[名] [接尾]

[接尾] [名]

[名] [接尾]助数詞。囲碁で、碁盤の

[接尾]助数詞。囲碁で、碁盤の

子(瞳)を重ぬるなり」、すなわち重瞳子(ちようどうし)であるという。〔尚書大伝〕に古の聖人

子(瞳)を重ぬるなり」、すなわち重瞳子(ちようどうし)であるという。〔尚書大伝〕に古の聖人 を重瞳子とし、〔史記、項羽紀〕に項羽も重瞳子で、その苗裔であろうかという。瞳子を大きく写した字は臣、

を重瞳子とし、〔史記、項羽紀〕に項羽も重瞳子で、その苗裔であろうかという。瞳子を大きく写した字は臣、 (望)・監の字などがその形に従う。古くは目は横長の形にしるした。目を動詞にして、目撃・目送のように用いる。また眉目は最もめだつところであるから、標目・要目のようにいう。

(望)・監の字などがその形に従う。古くは目は横長の形にしるした。目を動詞にして、目撃・目送のように用いる。また眉目は最もめだつところであるから、標目・要目のようにいう。 目 チカメ

目 チカメ ・

・ ・瞋など百十二字、重文八、〔新附〕に眸など六字、〔玉

・瞋など百十二字、重文八、〔新附〕に眸など六字、〔玉 〕にはすべて三百四十字を属する。

〕にはすべて三百四十字を属する。 に従う。

に従う。

目・暈目・悦目・横目・科目・過目・課目・開目・礙目・刮目・豁目・眼目・窮目・魚目・極目・寓目・群目・

目・暈目・悦目・横目・科目・過目・課目・開目・礙目・刮目・豁目・眼目・窮目・魚目・極目・寓目・群目・ 目・眩目・項目・綱目・

目・眩目・項目・綱目・ 目・細目・指目・耳目・衆目・恂目・瞬目・書目・除目・条目・色目・拭目・属目・触目・嘱目・矚目・心目・深目・瞋目・数目・清目・節目・送目・総目・側目・大目・題目・奪目・著目・注目・張目・天目・

目・細目・指目・耳目・衆目・恂目・瞬目・書目・除目・条目・色目・拭目・属目・触目・嘱目・矚目・心目・深目・瞋目・数目・清目・節目・送目・総目・側目・大目・題目・奪目・著目・注目・張目・天目・ 目・怒目・頭目・瞠目・徳目・反目・万目・費目・眉目・美目・鼻目・標目・眇目・品目・

目・怒目・頭目・瞠目・徳目・反目・万目・費目・眉目・美目・鼻目・標目・眇目・品目・ 目・

目・