デジタル大辞泉

「平」の意味・読み・例文・類語

ひら【平】

[名]

[名]

1 たいらであること。また、そのもの。「手の平」「平積み」「平屋」

2 普通であること。並みであること。また、組織などで、役職についていないこと。「入社以来平に甘んじている」「平侍」

3 建物の大棟に平行な側面。⇔妻。

4 「平椀」の略。おひら。

5 「平土間」の略。

6 「平織り」の略。

[接頭]動作性の意の名詞に付いて、ただひたすらに…する、の意を表す。「平あやまり」「平攻め」

[接頭]動作性の意の名詞に付いて、ただひたすらに…する、の意を表す。「平あやまり」「平攻め」

たいら【平】[地名]

福島県いわき市の地名。市の中心地区。近世、安藤氏らの城下町として発展。旧平市。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

ひら【平】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① ( 形動 ) たいらであること。平坦ででこぼこがないこと。また、そのさま。

- [初出の実例]「屋のさまいとひらにみじかく瓦ぶきにて、唐めき」(出典:枕草子(10C終)一六一)

- ② ( 形動 ) なみであること。普通であること。特別でないこと。また、そのさまやそのもの。

- [初出の実例]「平のほしい時にせうずる酒のわるいを魯薄と異名に云たぞ」(出典:玉塵抄(1563)七)

- 「平(ヒラ)の座敷では可なり我儘に振舞ってゐる春代も、旦那の前には」(出典:今年竹(1919‐27)〈里見弴〉夏霜枯)

- ③ ある組織のなかにいて、役職につかず指揮権をもっていないこと。また、そのさまやその人。

- [初出の実例]「むかうは支店長の令嬢で、こっちは平(ヒラ)の書記だった」(出典:桐畑(1920)〈里見弴〉好敵手)

- ④ 建物の大棟に平行な側面。⇔端(つま)。

- ⑤ 「ひらおり(平織)」の略。

- ⑥ 「ひらわん(平椀)」、また、「ひらざら(平皿)」の略。おひら。

- [初出の実例]「近所の出入のかかども集り椀家具壺平(ヒラ)るすちゃつ迄取さばき」(出典:浮世草子・好色五人女(1686)二)

- ⑦ 「ひらどま(平土間)」の略。

- [初出の実例]「此中も太夫の一より平(ヒラ)の三迄続きさじき、客は大身とおぼしく」(出典:談義本・八景聞取法問(1754)二)

- ⑧ 「ひらがわら(平瓦)」の略。

- [初出の実例]「棟も平(ヒラ)も指替に為ったが、爰で昔瓦の根性骨を見せる所さ」(出典:滑稽本・大千世界楽屋探(1817)下)

- ⑨ 「ひらてん(平点)」の略。

- [初出の実例]「添削古法は、長・珍重・平、この三つの外なし。〈略〉平は勿論点の通りにして、別の子細なし」(出典:俳諧・染糸(1704))

- ⑩ 「ひらしゅう(平衆)」「ひらざむらい(平侍)」などの略。

- [初出の実例]「諸家之内、平と申衆中は、花園(園家)、橋本(三条家)〈略〉藤原、源家の庶流、家筋に依て役も無レ之故、平と申なり」(出典:光台一覧(1775か)三)

- ⑪ 魚「たい(鯛)」の異名。

- [初出の実例]「鯛(たい)〈略〉又俗語に、ひらと云」(出典:日本釈名(1699)中)

- ⑫ ⇒ひら(曹白魚)

- [ 2 ] 〘 造語要素 〙

- ① 名詞の上に付けて、平らである意を表わす。「平茶碗」「平屋」など。

- ② 名詞の上に付けて、なみである、特別でないの意を表わす。「平百姓」「平侍」など。

- [ 3 ] 〘 接頭語 〙 動作性の意をもった語の上に付けて、ただいちずに、ひたすらにの意を添える。「ひらあやまり」「ひら押し」など。

た‐いら‥ひら【平】

- ( 「ひら(平)」に接頭語「た」の付いたものか )

- [ 1 ] 〘 形容動詞ナリ活用 〙

- ① 高低・凹凸のないさま。傾斜や起伏のないさま。ひらたいさま。たいらか。

- [初出の実例]「浮渚在(うきじまり)平処(タヒラ)に立たして〈立於浮渚在平処、此をば羽企爾磨梨陀毗邏而陀陀志(うきじまりタヒラにたたし)と云ふ〉」(出典:日本書紀(720)神代下)

- 「おしなべて峯もたひらになりななむ山の端なくは月も入らじを」(出典:伊勢物語(10C前)八二)

- ② 平均であるさま。

- [初出の実例]「此の公債の利子が〈略〉五分と平(タヒラ)に定ったで」(出典:新浦島(1895)〈幸田露伴〉八)

- ③ 性格が落ち着いているさま。気分などにむらがなく安定しているさま。

- [初出の実例]「幾分か心が平坦(タヒラ)になった」(出典:都会(1908)〈生田葵山〉荒野)

- ④ ひざや足などの構えをくずして、楽なすわり方をするさま。

- [初出の実例]「さあ、みんな平(タイラ)に平(タイラ)に。〈略〉是是、屋敷はやしき、爰はここじゃ、平(タイラ)にし給へ」(出典:洒落本・辰巳之園(1770))

- [ 2 ] 〘 名詞 〙 暦の十二直の一つ。婚礼、転宅等には吉、種まき、みぞほり等には凶という日。

- [初出の実例]「建とは仕立の切形よく、平(タイラ)は表紙に凹(むら)もなく」(出典:人情本・春色梅児誉美(1832‐33)序)

- [ 3 ] 福島県いわき市の地名。旧平市。夏井川の下流域を占める。慶長七年(一六〇二)鳥居氏一〇万石の城下町となり、のち、内藤氏七万石、井上氏六万石、安藤氏五万石が入封。常磐炭田の開発が進むにつれて浜通り第一の消費都市に発展した。昭和一二年(一九三七)市制。同四一年周辺市町村と合併していわき市が成立、市役所が置かれ市の中心となる。

平の語誌

( 1 )「名義抄」や「色葉字類抄」では「平」に「タヒラ」と「タヒラカ」の訓が併記されているが、訓点資料などでは平・夷をタヒラカと訓む例が多い。

( 2 )「たいら」と「たいらか」の意味の違いははっきりしないが、抽象的な物事については多く「たいらか」が用いられた。

へい【平】

- 〘 名詞 〙

- ① ( 形動 ) 高低やでこぼこがないこと。また、水平であること。また、そのさま。たいら。

- [初出の実例]「方を度るには、矩を法とし、平を取るには準を以てし、直を知るには、縄を則とす」(出典:小学読本(1874)〈榊原・那珂・稲垣〉二)

- [その他の文献]〔淮南子‐本経訓〕

- ② ( 形動 ) ごくあたりまえであること。特にかわったことがなく、おだやかであること。わだかまりのないこと。また、そのさま。平穏。

- [初出の実例]「平をうるに平をみるなり」(出典:正法眼蔵(1231‐53)夢中説夢)

- [その他の文献]〔荘子‐盗跖〕

- ③ ( 形動 ) 力などの平衡を保つこと。また、そのさま。

- [初出の実例]「希臘の平和は列国の権衡其の平を得るに在り」(出典:経国美談(1883‐84)〈矢野龍渓〉後)

- ④ 熱、寒などの四気のいずれをも兼ね備えたもの。転じて、いろいろな要素を兼ね備えながら、くせのないこと。

- [初出の実例]「地女は熱の物也。女郎さまは平のものなり」(出典:随筆・独寝(1724頃)上)

- [その他の文献]〔本草綱目‐序例上・升降浮沈〕

ひょうヒャウ【平】

- 〘 名詞 〙 ( 「ひょう」は「平」の慣用音 )

- ① =ひょうしょう(平声)

- [初出の実例]「鶴膝病者五言上句第二字与二不句第九字一、下同平上去入是也」(出典:作文大体(1108頃か))

- ② 「ひょうじょう(平調)」の略。〔拾芥抄(13‐14C)〕

たいらたひら【平】

- [ 一 ] 姓氏の一つ。

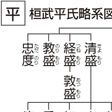

- [ 二 ] 平安初期、天皇から皇子に姓を賜わって生まれた諸流の一つ。桓武平氏・仁明平氏・文徳平氏・光孝平氏などがあり、中でも桓武天皇の皇子の葛原親王の流れをくむものが古くから栄えた主流で、特に伊勢に地盤を築いた平維衡の一流は伊勢平氏と呼ばれ、正盛・忠盛の頃から中央政界に進出。清盛のときに政権について勢力を極めたが、源頼朝との抗争で宗盛の代に壇ノ浦で滅んだ。伊勢平氏以外の諸流は地方に土着して、鎌倉幕府の有力御家人となった。へいけ。へいし。

たいらぎたひらぎ【平】

- 〘 名詞 〙 ( 動詞「たいらぐ(平)」の連用形の名詞化 ) たいらぐこと。なかなおり。和睦。平和。

- [初出の実例]「懐王恐て太子を斉に質して平きを求ぞ」(出典:三体詩幻雲抄(1527))

ひらか【平】

- 〘 名詞 〙 歯の浅い下駄。平足駄。また、駒下駄。多く東北地方でいう。ひらかけ。

- [初出の実例]「くだんのひらかさしはきて」(出典:御伽草子・弁慶物語(未刊国文資料所収)(室町末))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「平」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

平

たいら

現在の平に比定される。永正七年(一五一〇)岩城常隆は佐竹義舜と江戸通雅・通泰父子の間を調停しており、四月二〇日の佐竹義舜書状(秋田藩家蔵岩城文書)に「内々此度平へも参年来御礼等雖申届度候」とみえる。磐城系図(続群書類従)によれば、岩城常隆が「文明十五癸卯年従白土移飯野平」とみえる。天文年間(一五三二―五五)と思われる一〇月五日の岩城重隆書状(秋田藩家蔵岩城文書)に「道堅一義ニ付而、去時分平へ被打越」とある。天正一九年(一五九一)一〇月九日の白土隆良書状(同文書)によれば、石田三成は「今日平ヘ御着之間」とみえ、佐竹義宣に対して「平歟、富岡ニ御在陣候ヘ」と命じている。

平

へい

中世の史料にみえる地名で、現平荘町に比定される。康永二年(一三四三、応永二年の誤りか)五月二〇日に印南庄内報恩寺領の殺生禁断を定めた地域のなかに平がみえるが(「赤松義則書下案」報恩寺文書)、この文書は検討の余地がある。永正一七年(一五二〇)八月二二日の赤松義村奉行人連署奉書(同文書)でも平がみえ、当地などを流れる加古川に殺生禁断が定められているにもかかわらず、簗を設ける者がいるとして、その交名注進を益田村の名主沙汰人中に命じている。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

Sponserd by

平(富山県)

たいら

富山県南西部、東礪波郡(ひがしとなみぐん)にあった旧村名(平村(むら))。現在は南砺(なんと)市の中央部南寄りを占める一地区。2004年(平成16)東礪波郡城端(じょうはな)町、井波(いなみ)町、福野(ふくの)町、上平(かみたいら)村、利賀(とが)村、井口(いのくち)村、西礪波郡福光(ふくみつ)町と合併、市制を施行して南砺市となる。庄(しょう)川上流の五箇山(ごかやま)の一山村で、段丘と山腹緩斜面に集落が散在する。庄川沿いに飛騨(ひだ)(岐阜県)に通ずる国道156号が走り、中心地区の下梨(しもなし)で304号を分岐する。かつては祖山(そやま)から便船で祖山ダムの湖水を下って庄川町(砺波市)に通じた。大正末期からの庄川の電源開発で村の姿は変貌(へんぼう)し、下梨から下流は連続した湖水となっている。庄川左岸の高位段丘上の相倉(あいのくら)には合掌(がっしょう)造民家約20軒があり、合掌集落(越中五箇山相倉集落)として国の史跡に指定され、平村相倉伝統的建造物群保存地区として重要伝統的建造物群保存地区(歴史的町並保存地区)に選定されている。また、相倉は「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として世界遺産(世界文化遺産)に登録されている。上梨(かみなし)地区の合掌造の村上家、田向(たむかい)地区の羽馬(はば)家は国の重要文化財。このほか、白山宮(本殿は国の重要文化財)、加賀藩の流刑小屋(県指定有形民俗文化財)があり、白山宮の祭礼などに演じられる「麦や節(むぎやぶし)(麦屋節)」「こきりこ節」の芸能は「五箇山の歌と踊」として国の選択無形民俗文化財。一帯は五箇山県立自然公園域で観光客が多い。

[深井三郎]

『『越中五箇山平村史』上・下巻(1983~1985・平村)』

平(福島県)

たいら

福島県浜通り南東部にあるいわき市の中心地区。旧平市。地名については、平泉(ひらいずみ)説、平氏(たいらうじ)説、飯野平(いいのだいら)説などがある。中世は岩城(いわき)氏の所領、近世は1602年(慶長7)鳥居氏が築城、その後、鳥居、内藤、井上、安藤氏らの平藩の城下町として発展し、1871年(明治4)には磐城平県(いわきたいらけん)の県庁が置かれた。古くから陸前浜街道が通じる交通の要地でもあった。1937年(昭和12)市制施行し、その後、飯野、神谷(かべや)などの村々、豊間(とよま)町などと合併したが、1966年(昭和41)5市4町5村が合併していわき市が成立し、平はその中心となった。JRいわき駅(旧、平駅)の周辺には、市役所、国や県の出先機関、市立美術館など多くの都市機能が集積する。商店も大型店が多い。浜通り地区の行政、経済、文化の中心としての性格が濃い。

[原田 榮]

『『概説平史』(1959・平市役所)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

平

たいら

富山県南西部,南砺市南部の旧村域。飛騨山地の庄川上流域にあり,南は岐阜県に接する。 2004年城端町,上平村,利賀村,井波町,井口村,福野町,福光町と合体して南砺市となった。五箇山の一部で,長い間ほとんど隔絶された山村であった。昭和初期から始まった庄川水系の電源開発に伴う道路の整備により,生活様式が変わるとともに人口も減少した。相倉の合掌造の集落は国の史跡に指定,1995年世界遺産の文化遺産に登録された。産業は河岸段丘上の米作,緩傾斜面の畑作,イワナ,ニジマスの養殖,和紙の製造,民宿業などが行なわれている。南部の山岳・丘陵地帯は五箇山県立自然公園に属している。

平

たいら

福島県南東部,いわき市の中心地区。旧市名。 1966年近隣市町村と合体していわき市となる。慶長7 (1602) 年に鳥居氏が築城。幕末には安藤氏3万石の城下町として繁栄。その後常磐炭田の開発が進むにつれて発展。浜通り南部の文教,商業,行政の中心。工業は平地区の周辺部に工業団地がみられる。農業が主産業。賢沼 (かしこぬま) はウナギの生息地として天然記念物に指定。磐城海岸県立自然公園に属する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

平【たいら】

福島県いわき市の一地区。1937年市制の旧平市の地区で,1966年合併によりいわき市となった。夏井川の段丘上に市街があり,近世は城下町,明治以降は常磐炭田の中心として発展。常磐線と磐越東線の分岐点で,商業が活発,機械・ガラス・製糸工場もある。→磐城平藩

→関連項目磐越東線

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

出典 講談社食器・調理器具がわかる辞典について 情報

Sponserd by

平 (ヒラ)

学名:Ilisha elongata

動物。ニシン科の海水魚

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の平の言及

【いわき[市]】より

…福島県[浜通り]南部を占める市。1966年平(たいら),磐城(いわき),勿来(なこそ),常磐,内郷の5市と石城(いわき)郡下の四倉町,遠野町,小川町ほか4村および双葉郡の久之浜町ほか1村が合体して新設された。面積は1231.0km2で全国の市の中で第1位である。…

【磐城平】より

…岩城平とも書く。陸奥国磐前郡(福島県浜通り)の城下町。…

【原】より

…耕作していない広く平らな草原。野原といわれるように,野と特に大きな差はないが,1129年(大治4)の遠江国質侶牧(しどろのまき)の立券文(りつけんもん)に,原210町,野291町とあり,43年(康治2)尾張国安食荘(あじきのしよう)の立券文に,[荒野](こうや)434町余,原山108町とあるように,一応区別されて丈量されている点からみて,地形的,視覚的に区別はあったものと思われる。…

※「平」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

〈ヘイ〉

〈ヘイ〉 〈ビョウ〉かたよりがない。「平等」

〈ビョウ〉かたよりがない。「平等」 〈ヒョウ〉漢字の四声の一。

〈ヒョウ〉漢字の四声の一。 〈ひら(びら)〉「平手・

〈ひら(びら)〉「平手・

(八)。于は手斧(ちような)の形。手斧で木を削り平らかにする。その破片が左右に飛ぶ形。〔説文〕五上に「語、

(八)。于は手斧(ちような)の形。手斧で木を削り平らかにする。その破片が左右に飛ぶ形。〔説文〕五上に「語、 (う)に從ひ、

(う)に從ひ、 なり」と口気をいうとする。「爰礼(えんれい)説」によって説くものであるが、字は口気の象ではない。金文の字形は手斧を用いる形で、字義も明らかである。〔書、尭典〕の「

なり」と口気をいうとする。「爰礼(えんれい)説」によって説くものであるが、字は口気の象ではない。金文の字形は手斧を用いる形で、字義も明らかである。〔書、尭典〕の「 」「

」「 (べん)(便)に作ることがあり、その音でよむ。

(べん)(便)に作ることがあり、その音でよむ。 立〕

立〕 ・

・ ・

・ (坪)・

(坪)・ など七字を収める。

など七字を収める。 (評)は〔説文〕未収。〔玉

(評)は〔説文〕未収。〔玉

平・廉平・和平

平・廉平・和平