原始人が浮木につかまって水上を移動したであろうこと、さらに2本以上の木を結び合わせて筏(いかだ)とし、これに乗って水上を移動したであろうことなどは当然考えられることである。また地方によっては、水に浮く草、すなわちアシの類のものを結んで束にし、この束を何本か結び合わせて葦舟(あしぶね)としたであろうことも十分想像がつくところである。記録された絵または文書によって伝えられた古代の舟でもっとも古いものは、エジプトで発掘された花瓶に描かれているパピルスでつくった葦舟の絵である。したがって船の出現は、古代オリエント社会が生まれてから、すなわち紀元前5000年ごろより後のことになる。葦舟は、アフリカ内陸のチャド湖では、とくにカダイとよばれて使用されており、また南アメリカのティティカカ湖でも現用されている。1969年、ノルウェーのヘイエルダールが、パピルスアシでつくったラーⅠ世号およびⅡ世号による大西洋横断を、実験考古学の形で行ったことは有名である。

次に現れたのが、皮袋筏ともいうべきケレークkellekで、前800年ごろのアッシリアのレリーフに図示されている。これは動物の皮を浮き袋にしたものであるが、それから発達して数個から数十個の皮袋浮きの上に板をのせて筏にしたものがつくられた。これは現在でも黄河などにおいて皮筏子(ピフアーツ、日本語読みではヒハイシ)として実用されている。この皮袋のかわりに陶器の甕(かめ)を使用したものが埴土船(はにぶね)であり、朝鮮半島やエジプト、インドなどに現存している。動物の皮を利用したものに、イギリスのウェールズ地方で使われたコラクルcoracleがあるが、これは軽いヤナギの細枝を編んだ骨格を包んで外皮を張った艇で、陸上では1人でこれを背負って運べる便利さがある。同じ原理のものに、北アメリカのミズーリ川沿岸の先住民が使ったブル・ボートbull boatがある。さらに同じ獣皮舟ながら堅牢(けんろう)にできているもので、大型のたらい舟の形をしているティグリス川のクーファkufaがある。またエスキモーの場合は、このようなたらい形ではなく、1人乗りのカヌー形ともいうべきカヤックkayakが用いられた。これは全長7~8メートル、幅50~60センチメートルの細長いもので、シベリア北東部に住むコリヤーク人もその小型の皮舟を用い、カヤックと称している。

一方インドシナ半島では、タケを編んで外板をつくる竹舟あるいは竹籠(かご)舟が使われているが、その水密には家畜の糞(ふん)とやし油との混合物で目つぶしをしている。また、獣皮のかわりに木皮を使用した木皮舟などは、ボルネオやマゼラン海峡のフエゴ島などに伝えられている。

[茂在寅男]

舟が発達し始めるのは、舟材に木を使用するようになってからである。水上での移動を容易にできる形に木材を成形し、上部に人が乗れるように木をくりぬいて凹部をつくる刳舟(くりぶね)、すなわち丸木舟(独木(まるき)舟)がこれである。丸木舟は、水上での安定をよくするために、舟から横木を出してその先に浮木をつけた形にしたアウト・リガー・カヌーout rigger canoeに改良されていく。これは太平洋の島々に広く伝えられて今日に至っている。日本でも八丈島や小笠原(おがさわら)諸島などで、現在でも使用されており、言い伝えでは日本の古語のまま「カノー」とよばれている。また浮木が左右両方にあるダブル・アウト・リガー・カヌーや、浮木ではなく同型の舟を2隻横に並べて固縛した双胴船(カタマラン船catamaran)がつくられ、洋上でも安定のよい船へと発達していった。この双胴船は、基本的には複数の木を結び付けてつくった筏の考えから生まれたということができる。日本においても古墳の壁画などにいくつかみられるところから、太平洋地域の広範囲にわたって使用されていたことが知られる。

船体としては、1人乗りの小型のものから、長さ33メートルで80人も乗れる大型船の記録などが、すでに1770年代のキャプテン・クックの航海記のなかにもみえている。船型については、竹筒を二つ割りにした形の割竹形、その前後をとがらせたかつお節形、割竹形に似ているがその前後を傾斜させた箱形、それらを折衷した形の折衷形などがある。また外洋航海に適するためには、波に船首がつまずかないようにする必要があるので、船首尾を反り上げたゴンドラ形がつくられた。ゴンドラ形の単体舟や双胴船は、オセアニアに広く用いられたばかりでなく、日本でも使われていたことが、5世紀ごろの古墳壁画によって知ることができる。船体も大型になるにしたがって、丸木の刳舟のみでなく、何本かの木材を継ぎ合わせて長くしたものがつくられた。さらに、下部のみを刳舟とし、上部両側に波よけ板を張って船体を大きくする方式がとられるようになった。これを準構造船または半構造船とよんでいる。また、造船技術が発達するに及んで、船体の全部が刳舟の部分をもたずに、船底部や外板の構成材料を組み合わせてつくりあげた構造船へと変化していく。その発達の段階において、船材どうしを継ぎ合わせるのに植物繊維を使って縫い合わせる方式をとっていたものを、とくに縫合(ほうごう)船とよんだ。構造船になる段階においては、船釘(ふなくぎ)を使用して船材を結合する方式が採用されるようになったので、造船方式として区別するために、釘着(ていちゃく)船またはくぎづけぶねとよばれている。

[茂在寅男]

世界各地において、原始的な舟の形態はそれぞれ異なるものがあったが、基本的には刳舟から構造船への発達がなされてのちは、文明の差が生じていったのと並行して、地域ごとに異なる船の形態がそれぞれ別々な形で発達していった。物質文明の発達の遅れた地域では、初期の原始的な舟の伝統をそのまま保存し続けたが、ヨーロッパにおいてはエジプト、ギリシア、ローマの歴史の流れを追って、いわゆる西洋型船が発達していき、中東においてはアラブ型船が、そして東洋においては中国型船が、それぞれの特長をもって発達していった。日本の場合は、中国の影響を受けながらも、やがて独特の大和(やまと)型船をつくりあげていった。

[茂在寅男]

エジプトでは、前3000年ごろにすでにイチジクやアカシアのような木材を利用しての木船建造を行い、東地中海一帯の航海を行っていた。また、クフ王のピラミッドの周りから発掘された「太陽の舟」Solar boatの一部に、インドにしか存在しない木が船材として使われていたことから、当時すでにインドまでの航海がされていたものと考えられている。

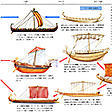

記録に残っている船としては、前16世紀にエジプトからプント(北ソマリア付近)まで航海したハトシェプスト女王の船が、テーベの神殿に描かれている。この船は、両側あわせて30人の漕(こ)ぎ手をもち、舵(かじ)は大型の幅の広い2本の舵櫂(かじかい)を使用している。横帆(おうはん)(追い風に有効なように、船首尾線に対して直角に張る帆)1枚を、船のほぼ中央に立てたマスト(帆柱)に垂直に揚げ、その上下端はヤード(帆桁(ほげた))で支えている。マストを何本もの静索(せいさく)(力をもたせて止めておくだけで、普通は動かさない索)で支えておき、展帆するときには上部のヤードをハリヤード(揚帆索(ようはんさく))で引き揚げるようになっている。またヤードは、その両端につけたブレース(帆綱(ほづな))で若干向きを変えられるようになっている。船体の大きさは、長さ21.5メートル、喫水線からマストの頂上までの高さが12.5メートル、乗組員約40人とみられている。古代において、これほどの船が使用されていたことは驚くべきことである。

また、前1200年ごろのエジプトのラムセス3世の海上戦争のようすが石に彫刻されており、この時代の軍船について知ることができる。ヤードは船のほぼ中央にあるマストにT字形に固定され、帆は甲板上から索で操作できるようになっている横帆であった。両舷(げん)には高いガンネル(舷縁(げんえん))が張り巡らされていた。

当時、軍艦は比較的小型で、しかも乗員(漕ぎ手)を多くして軽快な動きをするようにしていたのに対し、商船は乗員は少なく、船体を大きくして多くの荷物を積めるようにして、主として帆の力で動くという形をとっていた。したがって、このころから軍艦と商船との形態に相違が生じ始めたことがわかる。双方ともフェニキア人によって前2000年ごろから使用されていたが、地中海では前500年ごろからギリシアが活躍を開始する。ついでカルタゴがこれにかわり、前200~紀元後300年にかけてローマが覇権を握った。

その間に発達した軍船がガレー船で、追い風のときにのみ横帆を揚げ、主として櫂によって漕ぐ方式の軍船であった。その櫂を上下に2段にした2段櫂船、さらに3段にした3段櫂船へと発達し、速力を競った。また船体を細長くして舷側を低くし、船首には水面下に衝角(しょうかく)という突出物をつけ、敵船に向かって突き進んで、水線下に穴をあけて沈めるという方法をとっていた。後代になると5段櫂船なども現れたが、実用上は3段櫂船までが限度だったと思われる。ガレー船の漕ぎ手は、普通20人程度、特別のものでも50人程度であった。

商船については、ローマの穀物船の記録が参考になる。単純な1枚の横帆をメインマスト(主帆柱)に張って主帆とし、船首にフォアマスト(前帆柱)をもち、これに小さな横帆をかけて操舵(そうだ)の助けとした。しかしこのような穀物船は、船の積載量のみを増したこと、舵は櫂によっていたことなどから、操縦性は非常に悪かったといえる。

中世初期のヨーロッパは、聖書の誤った解釈のために科学の衰微期であった。そのなかで、8~10世紀のノルマン人のバイキング船の活躍のみは、目を見張るものがあった。彼らは、荒れ狂う北洋の航海を主としたために、船を、地中海の航海にとどまっていたものよりもはるかに頑強にしなければならなかった。バイキング船は、漕ぎやすいように乾舷(かんげん)(船の横側で水面上に出ている部分)を低くした比較的小型の船であった。その一形式であるゴッグスタット船を例にとれば、長さ30メートル、幅4メートル、乾舷はわずか1メートル弱の船体で、キール(竜骨)を平らにすることで浅瀬や引き潮時に強く、船首は非常に高くあがっていた。また船尾も、暴風や波浪に耐えられるように船首に似た形にしてあり、船体はすべてオーク材でつくられていた。漕ぎ手は32人で、1枚の四角な横帆は追い風にのみ使用され、通常1日に150海里(約278キロメートル)は進むことができた。

しかし、中世ヨーロッパにおける船の発達が計画的に行われて成功し始めるのは、ポルトガルのエンリケ航海王子の功績による。彼は、追い風のときにだけ横帆を開くバイキング船(北方型船)と、逆風に対しても船を風上へ切り上げることのできる東地中海レバント地方の三角帆を張る漁船(南方型船)とを組み合わせて、追い風にでも逆風にでも帆の力だけでいかなる方向へも進むことのできる船をつくったのである。漕ぐ必要がなくなったために、船を小さくしておく必要はなくなり、この時点からヨーロッパの船は急速の進歩を遂げた。

エンリケの着想すなわち南方型帆装の採用については、彼によってまもなく改良が加えられた。まずマストを3本にして、各マストの帆は大きくなくとも船全体としては大きな帆の面積をもつようにされた。最初は3本のマストそれぞれに縦帆を張ったが、追い風のときには横帆のほうがはるかに効率がよいことから、フォアマストにだけ横帆をつけた。のちには1番前と2番目のマストに横帆をつけ、後方のマストにだけラテンスル(三角帆)を張り、逆風に強い南方型と追い風に強い北方型とをうまく組み合わせた。また横帆のヤードは、マストの周囲に自由に回せるようにして、横帆でありながら縦帆と同じように逆風に対しても前進しやすいようにくふうされた。3本マストに三つの縦帆をつけた船をラテン式キャラベル船とよび、前方のマストにだけは横帆を取り付けてほかを縦帆にした船をロトゥンダ式キャラベル船として区別したが、どちらもキャラベル船に違いはなかった。キャラベル船はのちにナオ船に発達するが、両者の間に正確な区別はなく、ナオ船もキャラベル船であるといえる。ナオ船は400トン内外にまで大型化し、さらにキャラック船として発達していき、イギリスへ伝えられた。またキャラック船は、15世紀の地中海沿岸における典型的な帆装形式となった。それがやがて大型化して武装商船となり、名称もガレオン船となる。これは、3層または4層甲板をもつ大型のもので、地中海武装商船として19世紀までも使われた。

[茂在寅男]

近東、中東、極東における中世の船について考える場合、まずアラビア人の用いたダウ船dhowがあげられる。その起源はいまから2000年以上前のこととされ、伝統のうえに16世紀以後のポルトガルの影響を受けて、木造ダウ船の今日の形が生まれたといわれる。ダウとはもともとアラブ以外の地においての呼び名であって(ダウの語源は古代メソポタミアの河舟の名との説がある)、アラブではサンブクsumbuk=sambuk、ブムbum=boom、ガンジャghanja、ジャリブトjalibutなどとよばれている。これらは紅海やアラビア海、ペルシア湾を含むインド洋西海域を活動圏としている木造船で、航海周期の必要条件としてモンスーン(インド洋季節風)と海流を利用するのが特徴である。これらのほとんどが50~60トン以下の小型船で、その帆装はおよそレバント地方の三角縦帆1枚の漁船と同系統のものである。

インドでは、ガンジス川を中心として使用されているパタイルpatileとよばれる大型艀(はしけ)があるが、これは舵が釣合(つりあい)舵になっている点が注目される。一般の舵の場合、舵軸(だじく)に対して舵面(だめん)が軸よりも後方にのみ広がっているが、釣合舵の場合は軸より前方にも舵面がすこし広がっている。したがって、舵をとる際に軸の前方にも水が当たり、舵回転に要する力すなわち水の抵抗に逆らって軸を回すのに必要な力は少なくてすむわけで、やがてこの方式は現代の新型船にも多く取り入れられるようになった。

中国では、紀元前2000年ごろからジャンクとよばれる帆船が用いられた。その造船技術は独特で、西洋から学んだところは見当たらない。船内を縦横に設けた隔壁によって仕切り、多くの水密区画を設けているのが特長である。これによって、ある区画に浸水したとしても船内全部に浸水することが防がれ、安全であることはもちろん、船体の縦横の強力を確実なものにする効果がある。また喫水が浅く、相当浅い所も自由に航行できるなどの利点がある。ジャンクにも河川用と航洋船とがあり、河川用のものには船底にキールはなく、平らな船底材のみであるが、航洋船の場合はキールに相当する垂直材が、船首から船尾にわたって取り付けられている。数本のマストに独特の変形台形の縦帆が各マストごとに1枚ずつ取り付けてあるため、いかなる方向の風に対しても軽快に操船できる性能をもっている。

ジャンクの歴史は古く、現在も河川、港内で使用されているサンパンsampanから発達したものとされるが、紀元後8~9世紀ごろに出現した航洋性の高い南中国のジャンクも、当時すでに現在とほぼ同等のものに発達していたといわれる。

[茂在寅男]

日本では、『古事記』や『日本書紀』に初期の古代船が出てくるが、遣唐使船や百済(くだら)式の船のような構造船が出現してくるのは7世紀以後のことである。300年近く続いた遣唐使の時代の後半における遣唐使船について推定してみると、船の長さに対して幅が非常に広かったという資料もあることから、全長は約30メートル、幅が約8メートル程度、150トン積み程度、1隻に120~140人ぐらいが乗っていたと考えてよいと思われる。船型については、中国のジャンクに学んだ日本製のものといえる。

鎌倉時代になると、壇ノ浦で平家が用いた板張(いたばり)船、すなわち長さ約15メートルの御座船や約9メートルの戦さ船が出現した。この時点ですでに日本独特の和船が一般化していた。1274年(文永11)文永(ぶんえい)の役と81年(弘安4)弘安(こうあん)の役の際の元(げん)側の船が、長さ約30メートル、1500石積み(積載重量220トン)であったのに対して、日本側の船は長さ約9メートル、100石積み以下のものが大部分であった。その後の数世紀にわたる倭寇(わこう)に使用された日本船も、100石積みと推算されている。文永・弘安の役から約300年後の1592年(文禄1)の朝鮮侵攻の際に、豊臣(とよとみ)秀吉が九鬼嘉隆(くきよしたか)に命じて建造させた日本丸は、全長約34メートル、幅約12メートル、約1500石積み、櫓(ろ)100丁立てで、当時としては巨船であった。しかし、日本が海運発展に大きく活動を開始したのは御朱印船の時代であった。

江戸時代に入り鎖国となると、これによってすべての海外発展は停止され、その後においては内航海運が栄えた。この時期に発達した船が大和(やまと)型船である。目的ごとに形式はいろいろあったが、その代表的なものが30~1000石積み、帆走と櫓櫂(ろかい)とで推進する菱垣廻船(ひがきかいせん)や樽(たる)廻船であった。前者は、甲板上に荷物を積んだとき、それが横から転げ落ちないように菱垣(木を斜めに菱形(ひしがた)に組み合わせた垣根)による囲い格子が取り付けてあったことから生じた名であるとされている。大坂から木綿や油、しょうゆなどを江戸へ輸送するのに用いられ、ほとんどが200~400石積みであった。後者は、摂津から樽に詰めた酒類などを江戸に運んだことからこの名ができたもので、菱垣廻船と樽廻船とはやがて劇的な輸送競争をすることになる。

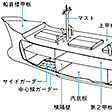

大和型船の構造は、およそ次のようになっていた。西洋型船のキールにあたる部分が航(かわら)または敷(しき)といわれ、船首すなわち舳(みよし)(または水押(みおし))および船尾すなわち艫(とも)とともに船体の中心縦材を形成するが、縦強力についてはそれらによらずに外板が担当する形になっている。外板は下部から、船底外板としての中棚(なかだな)、これに続いてすぐ上にくる外板としての上棚(うわだな)、さらにその上に波よけ板としての垣立(かきたて)が続いた。また船尾の横板で、航の尾端に接し、船尾の水防区画を形づくるところの戸建(とだて)(戸立)がある。船側左右に何本も突き出している船梁(ふなばり)が横強力を担当し、その上に板を張って梁甲板(はりこうはん)とした。

大和型船は、地方により、また使用目的によって多くの名称をもっている。主として日本海側で使われた北前(きたまえ)船、ハガセという700~800石積みの平底船、1000石積みの船という意味の千石船(弁才船)などがそれである。ほかに、おもに近海のみに使用された材木運搬船としての団兵衛船(だんべえせん)、700~800石積みで梁上甲板艙(やぐら)に旅客を乗せる渡海舟(とかいぶね)といわれる客船などがあった。また、隅田(すみだ)川の屋形船のような川船が、市民生活に密着して使用されていた。

[茂在寅男]

西洋における帆船の発達は、ガレオン船によって一段階を画したといえる。その後に大航海時代が展開、1492年にコロンブスがアメリカ大陸に到達し、1519~1522年にマジェランが世界一周を達成した。その間に、ガマのインド航路発見やG・カボート、ベスプッチ、カブラル、バルボア、コルテスなどの有名な航海が続いた。また、1570年ごろから活躍し始めたイギリスの海賊ドレークはマジェランに次ぐ世界周航を果たし、やがて彼を中心としたイギリス海軍が1588年にはスペインの無敵艦隊を破るなど、海洋を舞台にした活劇を繰り広げた。この間に船は軍艦、商船を問わず大砲を備え、速力を競うようになったことで、それに応じた形に変化していった。この点でまったく皮肉だったことは、コロンブスのサンタ・マリア号、マジェランのビクトリア号、さらにはドレークのゴールデン・ハインド号のいずれも、その時点における二流の小型船であったことである。しかし、ゴールデン・ハインド号が軽快な動きによって動きの鈍い大型ガレオン船を破ったことは、後の快速帆船クリッパー型の出現への方向づけとなったことは確かである。

ガレオン船は軍艦として発達したが、商船として確立したのはキャット・バーク船である。その原型は、北欧で使用されていた1本マストのコッグ船で、これを3本マストにし、フォアマストとメインマストには横帆3枚ずつを張り、ミズンマストと船首のバウスプリット(槍出(やりだ)し)とに三角縦帆を張る形をとり、ヘッドスル(船首帆)の改良がなされた。これが、1768~1779年のクックによる太平洋航海に使用された。

東インド会社が設立された1600年以後、イギリスのインド貿易は盛んになり、そのために使用された貿易船がインディアメン船である。最初は堅牢(けんろう)のみを目的としたが、しだいに高速が要求され、高い船首楼や船尾楼は逆風のときにじゃまになることから低くした。その後、帆装には各国とも次々と改良を加え、18世紀末までにはそれぞれに発達型をつくりあげた。すなわち、ポルトガル、スペインのキャラベル船をはじめ、フランスではラガー、イギリスではカッター、オランダではヨット、そしてアメリカではスループが現れた。スループは、やがてスクーナーへと発達、19世紀になると大型になり、さらに木鉄交造船へと発展した。

一方、横帆式帆船もしだいに発達、アメリカでクリッパー型の第一号船としてレインボー号がつくられ、続いて快速帆船が次々と改良発達し、19世紀における帆船黄金時代へと突入していった。

[茂在寅男]

アメリカ人R・フルトンが、ハドソン川で蒸気機関を使ったクラーモント号を航行(ニューヨークからオルバニーまでの約241キロメートルを32時間で航行)させたのは1807年であって、これが汽船実用化の第一歩となった。その後わずか5年の間に、フルトン型蒸気船は10隻に増え、ミシシッピ川にも進出した。これらはすべて外車船(外輪船)であった。1819年5月24日から6月20日まで、29日11時間かかって大西洋を横断したサバンナ号は、帆走と蒸気エンジンを使用しての航海であったが、いちおう蒸気船として最初に大西洋を横断(サバナ―リバプール間)したものとして記録された。これをきっかけとして、蒸気船が大洋航海をするようになった。

初期の蒸気船は、船側外車船と、ミシシッピ川で伝統となった船尾外車船とであったが、1838年になって最初のプロペラ汽船アルキメデス号(長さ約33メートル、237総トン)が現れた。同船のエンジンは80馬力、毎分26回転で、プロペラは歯車装置により毎分139回転まであげることができた。プロペラ船が出現したことで、1845年、イギリス海軍が興味ある実験を行った。外車船アレクト号とプロペラ船ラトラー号の海上における綱引きである。両船とも800トン、200馬力で、その点では互角であったが、結局ラトラー号が勝ち、最終的には時速5キロメートル以上の速さでアレクト号が引きずられた。この実験を期に、プロペラ船の時代に入っていった。

日本では、徳川300年の長期にわたる鎖国によって、外航船は完全に建造禁止となり、船の発達は非常な障害を受けた。しかし、その間に内航船が独特の発達を続けた。19世紀なかばになって、各国船が次々に来航するに及んで情勢が変わり、1853年(嘉永6)に大船建造禁止令が解かれ、幕府、水戸藩、薩摩(さつま)藩など各地で西洋型船をつくるようになり、一方では外国から船を輸入した。その造船にあたっては、外国の1冊の書籍を唯一の指針として、指導者も得られぬままの建造であった。たとえば、石川島造船所を設立した水戸藩がつくった旭日(あさひ)丸(長さ41.7メートル、幅9メートル、深さ7.2メートル、3檣(さんしょう)シップ型)などは、ボルト1本入手することができず、これを手作りするというような苦心をし、1854年(安政1)から4年かかってやっと完成した。このほか、薩摩藩の雲行(うんこう)丸(長さ16.4メートル)や以呂波(いろは)丸(長さ18.2メートル)なども、難行のすえに日本人の手で建造に成功した。その一方で、観光丸、幡龍(ばんりゅう)丸、咸臨(かんりん)丸、開陽丸、富士山丸、乾行(かんこう)丸、春日(かすが)丸、回天丸などが外国から輸入され、おもに軍艦として就航した。また幕府所属輸送船として、大鵬(たいほう)丸(木造外車汽船)、太平丸(鉄製外車汽船)、奇捷(きしょう)丸(プロペラ船)などが使われるようになり、和船から一気に汽船時代へと突入することとなった。明治新政府になってから、富国強兵策の努力が続けられたのに伴って、1870年(明治3)には日本全体で西洋型船舶保有量が汽船35隻、約2万5000総トン、帆船11隻、約2600総トンというものであった。

その後、外国資本と日本の自力による海運の競争が展開し、日本は一歩一歩その地歩を築いていった。さらに日清(にっしん)、日露の両戦争を経て、船腹の拡大に大きな力が注がれ、1905年(明治38)には船腹量は1390隻、93万2780総トンに達した。1914年(大正3)から第一次世界大戦が始まると、異常な海運発展の機会となり、大戦開始直前には170万総トンの保有量だったのが、大戦終結時には300万総トンにまで増え、当時世界第3位の商船保有国となった。しかしその後、昭和初期まで世界景気が落ち、日本海運も試練の期間を過ごした。その救済と現状打破のために、日本政府は船舶改善助成の方針を打ち出した。これによって日本商船は、不況のなかにも、老朽船を排除して新鋭船の建造を進めた。その結果、推進機関はディーゼル機関が普及し、一方において豪華客船が出現、貨物船も高速化することとなった。

[茂在寅男]

世界的にみれば、1820年にイギリスで鉄船が建造され、1879年に鋼船が出現したことで、鉄船、鋼船が急速に普及した。最初は往復動(レシプロ)機関のみであったが、1897年にイギリスで蒸気タービンを取り付けたタービニア号が試験船として生まれ、速力34.5ノットを出して普及の糸口をつくった。また、1893年にはドイツのディーゼルが無点火内燃機関を発明し、1905年から船舶用に使用され始めた。こうして、豪華船出現の条件は次々と整っていった。

タービン船として1907年に建造されたイギリスの豪華客船モレタニア号(3万1938総トン)は、平均速力26ノット以上を出し、4日17時間(東航)で大西洋横断世界記録をたてた。航空機の発達以前、ヨーロッパとアメリカの間の乗客、物資の輸送においては重要な地位を占めたため、大西洋連絡航路はもっとも激しい国際競争の場となり、豪華客船の競争時代がその後20世紀なかばまでの長期にわたって華々しく展開された。

ドイツではカイザー・ウィルヘルム・デル・グロッセ号(1世、2世)をはじめとする1万5000トンから2万トン級の船が次々と建造され、大西洋横断記録を誇るブルーリボンを独占した時代があった。イギリスはこれに対抗して、前記のモレタニア号と姉妹船のルシタニア号を完成させ、ブルーリボンを取り返した。その後もイギリスのホワイト・スター・ライン社は、4万5000トン級のオリンピック号(4万5324総トン)、タイタニック号(4万6329総トン)を建造、これに対しドイツではファーターラント号(5万4282総トン)以下3隻の5万トン級の豪華客船を大西洋航路に就航させた。この豪華船競争には、イギリス、ドイツばかりでなく、フランス、アメリカ、イタリアも加わって、客船はますます豪華になっていった。

1936年イギリスのクイーン・メリー号(8万0774総トン)が完成したころ、ブルーリボンの記録はドイツのブレーメン号(5万1656総トン)、イギリスのオイローパ号(4万9746総トン)、イタリアのレックス号(5万1062総トン)などによって争われていた。またクイーン・メリー号よりひと足早く1935年に完成したフランスのノルマンディー号(7万9280総トン)は、大西洋を4日3時間28分で横断、ブルーリボンを奪った。しかしこの記録はすぐにクイーン・メリー号が更新(3日23時間57分)、さらに1952年にアメリカのユナイテッド・ステーツ号(3万8216総トン)がクイーン・メリー号の記録を破った。これらと相前後して、1940年にイギリスのクイーン・エリザベス号(1世、8万3673総トン)が就航、1961年にはフランスのフランス号(6万6348総トン)が就航した。さらに1969年にはクイーン・エリザベス2世号(進水時6万6851総トン)も完成した。

豪華客船時代は、間に第二次世界大戦があったために一時中断されたものの、戦後まで続いたといえる。しかし、その後大きな変化があった。それは、航空機の発達による転換である。大洋の横断に時日をかける船よりも、短時間のうちに行き来できる航空機利用が主流となったのである。第二次世界大戦後50年間は航空機全盛時代であったが、それも一時的なものといえよう。世界的規模の戦争がなく、おおむね平和な時代が続いた20世紀末ごろから、人々に航空機利用による時間短縮の旅行よりも、豪華客船によるのんびりと優雅な巡航を楽しむという人も増えている。ある意味では、再度豪華客船の時代を迎えつつあるといえるだろう。

[茂在寅男]

1928~1929年(昭和3~4)にかけて、日本郵船所属の浅間(あさま)丸(1万6947総トン)級の3隻(竜田(たつた)丸、秩父(ちちぶ)丸)が建造され、太平洋を横断するサンフランシスコ航路に就航した。また同社所属の照国(てるくに)丸(1万1930総トン)級の2隻(もう1隻は靖国(やすくに)丸)が欧州航路に、氷川(ひかわ)丸(1万1622総トン)級3隻がシアトル航路に就航、さらに大阪商船所属のぶえのすあいれす丸(9625総トン)級2隻などが南米東岸航路に就航し、いずれも豪華客船としての設備を整えたものが次々と就航した。

一方において貨物船の高速・新鋭化も着々と進み、船型の改良、ズルツァー型ディーゼル機関の採用などによる6000総トン以上、速力17ノット以上のものが続々と就航した。

これに加えて1931年の満州事変から第二次世界大戦勃発(ぼっぱつ)までの間の戦争に備えての動きが、豪華客船と高速・新鋭貨物船の建造に拍車をかけ、その時点での日本の商船保有量は600万総トンに達していた。このころ、南米移民船として1939年にあるぜんちな丸(1万2750総トン)級2隻が、1940年には欧州航路船新田(にった)丸(1万7150総トン)級3隻などが就航した。しかし、1940年開催予定だった日本でのオリンピックにあわせて建造中だった大型客船出雲(いずも)丸や橿原(かしわら)丸などは、戦争に備えて航空母艦に改装されてしまった。

日本の商船は、第二次世界大戦でかなりの打撃を受けた。これを補うために戦時標準型船による補充を試みたが、喪失船舶量は開戦時の保有量を上回る数字となり、883万総トンに達し、終戦時に残された船舶はわずかに134万総トンで、しかもその大部分は劣悪なものばかりであった。戦後における日本商船界の復興は加速度的にその勢いを増し、成功を収めた。その特徴を要約すると、(1)船舶の自動化、(2)大型化、(3)高速化、(4)専用船化にあり、それらが着々と効果をあげ実を結んでいった。

1961年(昭和36)建造の金華山丸(8316総トン)が航洋船としての船舶自動化の第1船であり、それはのちにM0(エムゼロ)船(機関室無人船)へと進展していった。また船舶の大型化も進み、とくに油タンカーにおいてその傾向が強くなった。これは、小型船を多く使って原油を輸送するよりも、大型船1隻で同量の原油を輸送したほうがはるかに効率がよくなることが理由である。1975年に建造されたタンカー日精丸は、長さ360メートル、載貨重量48万4337トンで、大型化の代表といわれた。しかしこの傾向は、いわゆるオイル・ショックといわれた経済事情の変化以後、その行き足は止められた。

タンカー大型化のもう一方で注目されるのは、コンテナ船の大型化である。コンテナ船では、1966年に建造された日本郵船の箱根丸(全長187メートル、積載能力750TEU。TEUはtwenty feet equivalent unitの略で20フィートのコンテナに相当する換算値)あたりから大型化が始まり、2000年時点では、日本郵船のNYK-CASTOR(全長300メートル、積載能力6148TEU)などまで出現している。

高速化については、ブルーハイウェイラインの「さんふらわあ とまこまい」と川崎近海汽船の「ほっかいどう丸」(ともに1999年に就航、2007年引退)が東京―苫小牧(とまこまい)間を従来の30時間から20時間に時間短縮をしたように、陸上のトラック輸送に対抗するまでに形態を変えつつある。さらなるTSL(テクノ・スーパー・ライナーすなわち超高速船)の普及への努力が続けられている。

また専用船化については、鉱石専用船をはじめ液化天然ガス輸送のためのLNG船(リキッド・ナショナル・ガス船)、自動車専用船(RORO船あるいはロー・ロー船ともいう。ロール・オン・ロール・オフつまり乗車したまま乗船して乗車したまま下船の意)、石灰石専用船、石炭専用船など数多く活躍している。

日本商船の船腹量は、1978年において、日本船と外国用船とを合計すると、6531万総トン(日本船3303万総トン、外国用船3228総トン)という膨大なものとなった。しかしこのころから海運界に不況の波が押し寄せ始め、すべてが下降線をたどり始めた。1999年(平成11)の日本の商船隊の船腹量は、1996隻、6727万総トンである。一方、便宜置籍船といわれる外国用船は、船籍別にみるとパナマ籍1283隻(3808万総トン)、リベリア籍142隻(498万総トン)などがある。

[茂在寅男]

豪華客船時代がいったんは去り、世界の旅客のほとんどが航空機利用に転向し、海上移動による旅客輸送は減少した。しかし、1970年代末期から1980年代初頭にかけて、世界の客船に新たな傾向が現れ始めた。それは、たとえば大西洋や太平洋の定期横断客船というものが形を変えた、巡航(クルージング)のための客船すなわち巡航客船(クルーザー)の出現と普及であった。これは、アメリカにおいてはカリブ海、西海岸、ハワイなど、ヨーロッパにおいては地中海やスカンジナビアなど、オーストラリア方面では南太平洋の島々などを、客船によって巡航する船旅が新時代の余暇を楽しむ一つの方法としてブームになってきたためである。このため、クルーザーの建造が非常な勢いをもって進められた。一方では、引退係船されていた豪華客船の一部も新たにクルーザーとして改装され、船名も変えられて再度その華麗さを誇って檜(ひのき)舞台に登場するようになった。

その第一の例は、フランス号を改装したノルウェー号(7万6049総トン)である。かつて大西洋定期横断客船の女王とうたわれたフランス号がル・アーブル港で5年間係船されていたものを、ノルウェーのクロスターズ・R・A社が購入、改装し、1980年当時、世界最大の客船ノルウェー号としてカリブ海クルーズに登場したものであった。同船を運航しているノルウェージャン・クルーズ・ライン社では、1999年時点でほかにノルウェージャン・スカイ(7万8000総トン)、ノルウェージャン・ドリーム(4万6000総トン)などを、ロイヤル・カリビアン・インターナショナル社では、ビジョン・オブ・ザ・シーズ(7万8491総トン)、ボイジャー・オブ・ザ・シーズ(14万2000総トン、2000年時点で世界最大の客船)、ラプソディ・オブ・ザ・シーズ(7万8491総トン)などを運航している。またアメリカのカーニバル・クルーズ・ライン社では、カーニバル・デスティニー(10万1353総トン)、カーニバル・トライアンフ(10万1509総トン)、イレーション(7万0367総トン)などのクルーザーをもち、イタリアのコスタ・クルーズ社はコスタ・ビクトリア(7万6000総トン)ほか数隻を運航させている。

これらに対抗して、イギリスのキュナード/シーボーン社は、クイーン・エリザベス2世(7万0327総トン)、シーボーン・サン(3万7845総トン)、カロニア(2万4492総トン)などをクルーザーとして運航、P&Oクルーズ社は、アルカディア(6万3564総トン)、オーロラ(7万6000総トン)などを、プリンセス・クルーズ社はグランド・プリンセス(10万9000総トン、2000年時点で世界第2位の大きさ)などを運航している。

クルーザー時代に入って、ギリシアもこれに続き、ギリシアではロイヤル・オリンピック・クルーズ社のオデッセウス(1万2000総トン)、オリンピック・カウンテス(1万8000総トン)など、セレブリティ・クルーズ社のギャラクシー(7万7713総トン)、マーキュリー(7万7713総トン)など、ゴールデン・サン・クルーズ社のエーゲアン・スピリット(1万7900総トン)などが運航している。

また、アジアでは、シンガポールを拠点とするスタークルーズ社(1993年設立、急成長し2000年時点でアジア第1位、世界第3位の業績)が、アジア最大の客船スーパースターレオ(7万6800総トン)、スーパースターヴァーゴ(7万6800総トン)などを運航している。

これに対して、日本の客船の場合はきわめて立ち後れの観が強い。2000年現在国内最大の外航客船飛鳥(あすか)(2万8856総トン)は、1991年(平成3)に就航したもので、郵船クルーズ(日本郵船全額出資の子会社)が運航、日本近海のクルーズに就航、1996年からは世界一周クルーズも行っている。ほかに日本クルーズ客船のおりえんとびいなす(2万1844総トン、1990年)、ぱしふぃっくびいなす(2万6518総トン、1998年)、商船三井客船のふじ丸(3代目にっぽん丸、2万3340総トン、1989年)、にっぽん丸(2万1903総トン、1990年)が運航している。これらの各船についてはここで詳細を述べないが、一例として「ぱしふぃっくびいなす」について記す。総トン数2万6518トン、全長183.4メートル、全幅25.0メートル、喫水6.5メートル、甲板数12層、主機9270馬力×2基、フィンスタビライザー(横揺れ防止装置)付き、造水器能力400トン/日、航海速力20.8ノット、航続距離7000マイル、客室数254室、乗客定員720名、乗組員180名である。

また2000年時点での日本関係船(日本の会社の全額出資である外国の子会社の所有船を含む)の大型豪華客船として、クリスタル・シンフォニー(5万0202総トン、1995年)、クリスタル・ハーモニー(4万8621総トン、1990年)があり、ともに船籍はバハマ、日本での運航会社は郵船クルーズである。

[茂在寅男]

[名]

[名] [接尾]助数詞。舟形の容器に入ったものを数えるのに用いる。「刺身一―」

[接尾]助数詞。舟形の容器に入ったものを数えるのに用いる。「刺身一―」 〈セン〉ふね。「船団・船長・船舶・船尾/艦船・汽船・客船・漁船・商船・乗船・造船・帆船・便船・和船」

〈セン〉ふね。「船団・船長・船舶・船尾/艦船・汽船・客船・漁船・商船・乗船・造船・帆船・便船・和船」 〈ふね(ぶね)〉「大船・親船・出船」

〈ふね(ぶね)〉「大船・親船・出船」 〈ふな〉「船底・船出」

〈ふな〉「船底・船出」

(えん)。〔説文〕八下に「舟なり」とし、「

(えん)。〔説文〕八下に「舟なり」とし、「 (えん)の省聲」といい、〔段注〕〔説文通訓定声〕には

(えん)の省聲」といい、〔段注〕〔説文通訓定声〕には

(沿)jiuanは同声。

(沿)jiuanは同声。 n、また

n、また (巡)ziu

(巡)ziu

船・客船・漁船・軍船・

船・客船・漁船・軍船・ 船・賈船・工船・綵船・車船・酒船・舟船・商船・上船・乗船・戦船・装船・造船・大船・釣船・停船・鉄船・渡船・灯船・

船・賈船・工船・綵船・車船・酒船・舟船・商船・上船・乗船・戦船・装船・造船・大船・釣船・停船・鉄船・渡船・灯船・ 船・同船・難船・破船・配船・廃船・泊船・舶船・帆船・風船・兵船・便船・母船・方船・舫船・篷船・夜船・郵船・用船・傭船・楼船

船・同船・難船・破船・配船・廃船・泊船・舶船・帆船・風船・兵船・便船・母船・方船・舫船・篷船・夜船・郵船・用船・傭船・楼船